herunterladen - Statistik der Unfallversicherung UVG

herunterladen - Statistik der Unfallversicherung UVG

herunterladen - Statistik der Unfallversicherung UVG

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

SCHWEIZERI SCH E UNFALLVE RS ICH E RUNGSAN STALT<br />

ERGEBEN ISSE<br />

DER<br />

U IV I.ALLSTATI STI K<br />

DER ACHTEN FÜNF JÄHRIGEN<br />

BEOBACHTUNGS PERIODE<br />

1953 — 1957

SCHWEIZERISCH E U NFALLVERS ICH ERU NGSAN STALT<br />

ERGEBNISSE<br />

DER UNFALLSTATISTIK<br />

DER ACHTEN FÜNFJÄHRIGEN<br />

1953 †19<br />

BEOBACHTUNG SPE RIODE

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite<br />

Einleitung<br />

Än<strong>der</strong>ungen in Gesetz und Praxis .<br />

Der Versicherungsbestand<br />

Die unterstellten Betriebe.<br />

Die versicherte Lohnsumme.<br />

Die Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />

Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle.<br />

Die Unfälle.<br />

Kollektivunfälle .<br />

Die Versicherungsleistungen.<br />

Die Heilkosten<br />

Das Krankengeld<br />

Die Rentenkosten .<br />

Invaliden- und Hinterlassenenrenten .<br />

Die Invalidenrenten .<br />

Die H interlassenenrenten .<br />

Berufskrankheiten .<br />

Zusammenfassung .<br />

A nhang<br />

Abgelehnte Fälle<br />

Die Unfallkosten<br />

Unfall häufigkei und Unfallschwere<br />

Die Unfallhäufigkeit .<br />

Die Unfallschwere .<br />

Unfallursachen<br />

Unfallursachen in den Giessereien .<br />

Unfallursachen in <strong>der</strong> keramischen Industrie<br />

L) ber die Nichtbetriebsunfälle .<br />

Die Bedeutung <strong>der</strong> Berufskrankheiten<br />

Die Silikose.<br />

Massnahmen zur Unfallverhütung .<br />

Die Tätigkeit <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt<br />

Die Tätigkeit von Fachinspektoraten und Beratungsstellen<br />

Das Unfallgeschehen als Zufallsvorgang<br />

Das Prämienwesen<br />

Das Wirken des Zufalls .<br />

Die Darstellung des Zufallsvorgangs<br />

129<br />

129<br />

133<br />

139<br />

145<br />

147<br />

5<br />

5<br />

7<br />

7<br />

8<br />

11<br />

15<br />

15<br />

18<br />

23<br />

25<br />

25<br />

31<br />

32<br />

34<br />

35<br />

35<br />

41<br />

44<br />

44<br />

58<br />

63<br />

64<br />

78<br />

97<br />

101<br />

101<br />

104<br />

124<br />

124<br />

128

Zeichenerklärung<br />

Ein Strich an Stelle einer Zahl bedeutet Null (nichts).<br />

0 o<strong>der</strong> 0,0 Nullen bedeuten Grössen, die kleiner sind als die Hälfte <strong>der</strong> verwendeten Zähleinheit.<br />

Ein Punkt bedeutet, dass eine Zahlenangabe unmöglich ist, weil die begrifflichen Voraussetzungen<br />

dazu fehlen.<br />

Ein Stern bedeutet, dass die Zahlenangabe entwe<strong>der</strong> nicht erhältlich ist o<strong>der</strong> nicht<br />

erhoben wurde.<br />

Abkürzungen<br />

K<strong>UVG</strong><br />

SBB<br />

PTT<br />

Bundesgesetz über die Kranken- und <strong>Unfallversicherung</strong> (vom 13.Juni 1911).<br />

Sctsweizerische Bundesbahnen.<br />

Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung.

Einleitung<br />

Än<strong>der</strong>ungen in Gesetz und Praxis<br />

Der vorliegende Bericht soll über die Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik <strong>der</strong> achten fünfjährigen Beobachtungsperiode<br />

1953 — l 957 Auskunft geben und zudem Vergleiche mit den Ergebnissen früherer Beobachtungsperioden<br />

ermöglichen. Es ist deshalb notwendig, einleitend auf die wichtigeren Än<strong>der</strong>ungen des<br />

Bundesgesetzes über die Kranken- und <strong>Unfallversicherung</strong> (K<strong>UVG</strong>) sowie <strong>der</strong> Praxis bei <strong>der</strong> Zusprechung<br />

von Versicherungsleistungen hinzuweisen.<br />

Der Kreis <strong>der</strong> Betriebe, die <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> zu unterstellen sind, wurde durch<br />

die bundesrätliche Verordnung vom 18. Dezember 1953 betreffend die Ergänzung <strong>der</strong> Verordnung I über<br />

die <strong>Unfallversicherung</strong> erweitert. So unterstehen dem Versicherungsobligatorium nun alle Betriebe, die<br />

überhaupt Motorfahrzeuge — und nicht bloss Automobile — garagieren sowie alle Betriebe, die Kork, Stein<br />

o<strong>der</strong> feste Kunststoffe mechanisch bearbeiten. Diese seit 1. Januar 1954 gültige Än<strong>der</strong>ung gewisser Unterstellungsbestimmungen<br />

war jedoch nicht von weittragen<strong>der</strong> Bedeutung, schloss aber immerhin einige<br />

durch die technische Entwicklung bedingte Lücken in <strong>der</strong> Versicherungspflicht.<br />

Durch die bundesrätliche Verordnung über Berufskrankheiten vom 11. November 1952 wurden ab 1953<br />

neue Stoffgruppen und Einzelstoffe, <strong>der</strong>en Erzeugung o<strong>der</strong> Verwendung sogenannte Berufskrankheiten<br />

verursacht, in das Verzeichnis gemäss Art.68 K<strong>UVG</strong> aufgenommen. Dadurch entstand bei vielen Fällen<br />

ein Rechtsanspruch auf Versicherungsleistungen, bei denen bisher auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses<br />

vom Oktober 1918 nur freiwillige Leistungen gewährt wurden. Eine weitere Verordnung vom<br />

6. Apri11956 stellte ab 1. Mai 1956 gewisse akute Erkrankungen, die durch die Arbeit ohne die Einwirkung<br />

schädigen<strong>der</strong> Stoffe verursacht werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Berufskrankheiten gleich.<br />

Weil trotz diesen neuen Verordnungen und dem alten Verwaltungsratsbeschluss von 1918 nach wie vor<br />

Lücken in <strong>der</strong> Entschädigungspraxis bestanden, entschloss sich <strong>der</strong> Verwaltungsrat, mit Wirkung ab<br />

1. Mai 1956 eine Generalklausel für die Ausrichtung von Versicherungsleistungen bei sämtlichen eindeutig<br />

beruflichen Schädigungen einzuführen.<br />

Die Versicherungsleistungen sind in <strong>der</strong> Berichtsperiode durch Än<strong>der</strong>ung einiger Gesetzesbestimmungen<br />

verbessert worden. Das fortwährende Ansteigen des Lohnniveaus machte eine Erhöhung des versicherten<br />

Höchstverdienstes (Art.74, 78 und 112 K<strong>UVG</strong>) notwendig, was sich beträchtlich auf die Versicherungsleistungen<br />

(Krankengeld und Renten) und selbstverständlich auch auf die Prämiensumme ausgewirkt<br />

hat. Der von 1945 — 1952 auf 26 Franken im Tag o<strong>der</strong> 7800 Franken im Jahr festgesetzte versicherte<br />

Höchstverdienst wurde mit Wirkung ab 1.Januar 1953 auf 30 Franken beziehungsweise 9000 Franken<br />

heraufgesetzt. Die andauernde Lohnsteigerung erfor<strong>der</strong>te jedoch bald eine weitere Anpassung des versicherten<br />

Höchstverdienstes: seit dem 1. Januar 1957 beträgt er 40 Franken im Tag beziehungsweise 12000<br />

Franken im Jahr. Diese Massnahme drängte sich auf, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass rund<br />

ein Fünftel aller Versicherten den anrechenbaren Höchstlohn erreicht o<strong>der</strong> überschritten hatte. Auf Beginn<br />

des Jahres 1953 wurde die Bestattungsentschädigung von 40 auf 250 Franken (Art.83 K<strong>UVG</strong>) und<br />

das Schlussalter für den Bezug <strong>der</strong> Waisenrenten vom 16. auf das vollendete 18. beziehungsweise für die in<br />

Ausbildung begriffenen Kin<strong>der</strong> auf das vollendete 20. Altersjahr (Art. 85 K <strong>UVG</strong>) heraufgesetzt. Bei diesen<br />

beiden Gesetzesän<strong>der</strong>ungen standen den Mehrkosten keine Mehreinnahmen gegenüber.<br />

Im Zusammenhange mit diesen Verbesserungen <strong>der</strong> Versicherungsleistungen ist die Erhöhung <strong>der</strong><br />

Teuerungszulagen an die Rentner <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt durch Bundesbeschluss<br />

mit Wirkung ab 1953 zu erwähnen; gleichzeitig wurde <strong>der</strong> Kreis <strong>der</strong> Anspruchsberechtigten ausgedehnt.<br />

Eine weitere Verbesserung <strong>der</strong> Teuerungszulagen trat 1957 in Kraft. Diese Teuerungszulagen, die im Jahre<br />

1957 über 6 Millionen Franken erfor<strong>der</strong>ten, müssen umlagemässig finanziert werden, weil dafür keine<br />

Deckungskapitalien vorhanden sind. Seit 1953 übernimmt <strong>der</strong> Bund die Hälfte <strong>der</strong> Kosten und verzichtet<br />

auch weiterhin auf die ihm gemäss Art. 90 K<strong>UVG</strong> zustehenden Gutschriften.<br />

Eine Verteuerung <strong>der</strong> Unfallkosten bewirkte <strong>der</strong> im Jahre 1953 in Kraft getretene neue Zahnarzttarif<br />

mit mehrheitlich erhöhten Ansätzen. Im gleichen Jahre führten Abmachungen mit dem Verbande Schwei

zerischer Krankenanstalten über eine neue Liste <strong>der</strong> Extraleistungen zu grösseren Kosten bei Spitalbehandlung.<br />

Im letzten Berichtsjahre wurden die Spitaltaxen in gewissen Fällen erhöht und die Teuerungszuschläge<br />

auf den Arzttarifen von 45 Prozent auf 50 Prozent heraufgesetzt.<br />

Auf die Notwendigkeit einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> technischen Grundlagen zur Berechnung <strong>der</strong> Deckungskapitalien<br />

für Invalidenrenten wurde schon im Berichte über die Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik <strong>der</strong> Beobachtungsperiode<br />

1948 — 1952 hingewiesen. Eine geringere Wirkung <strong>der</strong> Revisionen <strong>der</strong> Invalidenrenten<br />

und ein Anwachsen <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Kapitalabfindungen bedingte eine Erhöhung <strong>der</strong> Barwerte für die noch<br />

revidierbaren Invalidenrenten (Art. 80 K<strong>UVG</strong>). Diese Massnahme wirkte sich seit 1953 auf die Ergebnisse<br />

aus.<br />

In <strong>der</strong> Berichtsperiode traten einige zwischenstaatliche Abko>nmen über die Sozialversicherung in<br />

Kraft, und zwar mit<br />

<strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich und Holland betreffend<br />

die soziale Sicherheit <strong>der</strong> Rheinschiffer . am 1. Juni 1953<br />

Belgien.<br />

Grossbritannien<br />

Dänemark .<br />

Schweden<br />

am 1. November 1953<br />

am 1. Juni 1954<br />

am 1. März 1955<br />

am 1. September 1955<br />

Diese Vereinbarungen führten insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung zu gewissen Mehrkosten.<br />

Die Prämientarife <strong>der</strong> Betriebs- und <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung wurden mit Wirkung ab<br />

1. Januar 1953 geän<strong>der</strong>t. Bei <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung handelte es sich um eine Anpassung <strong>der</strong> Prämiensätze<br />

an die Risikoentwicklung in den einzelnen Gefahrenklassen und gleichzeitig um eine zweckdienlichere<br />

Glie<strong>der</strong>ung des Prämientarifes für die Zuteilung <strong>der</strong> Betriebe zu Gefahrenklassen und ihre Einreihung<br />

in Gefahrenstufen. Insgesamt hatten diese Massnahmen die Aufhebung von 19 Gefahrenklassen<br />

sowie eine Prämienermässigung von jährlich annähernd 1 Million Franken zur Folge. Eine weitere An<strong>der</strong>ung<br />

des Prämientarifes auf den 1. Januar 1956, in <strong>der</strong>en Zusammenhang 28 Gefahrenklassen aufgehoben<br />

und eine neue geschaffen wurden, brachte wie<strong>der</strong>um eine Prämiensenkung um jährlich rund 2,5 Millionen<br />

Franken. Diese Ermässigungen waren trotz allgemeiner Kostensteigerung deshalb möglich, weil in den<br />

betroffenen Gefahrenklassen die versicherte Lohnsumme und damit <strong>der</strong> Prämieneingang im Verhältnis zu<br />

den Unfallkosten stärker anstieg. Die auf den 1. Januar 1953 beschlossene Erhöhung <strong>der</strong> Prämiensätze in<br />

<strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung bezweckte nicht nur, den Ausgleich <strong>der</strong> Betriebsrechnung wie<strong>der</strong>herzustellen,<br />

son<strong>der</strong>n auch das Darlehen aus dem Reservefonds schrittweise abzutragen.<br />

Schliesslich sind noch einige den Prämienbezug betreffende Massnahmen zu erwähnen. Der Verwaltungsrat<br />

hat mit Wirkung ab 1957 in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung den Prämienabzug, den die Anstalt<br />

zum Ausgleich <strong>der</strong> in <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme eingeschlossenen Entschädigungen für Ferien, Krankheit<br />

und ähnliche Arbeitsunterbrechungen gewährt, den verän<strong>der</strong>ten Gegebenheiten entsprechend von<br />

5 auf 6 Prozent erhöht. Im weitern beschloss die Direktion ein im Jahre 1923 gemachtes Zugeständnis ab<br />

1957 aufzuheben, wonach Gratifikationen prämienfrei waren, sofern sie den Betrag eines Monatslohnes<br />

beziehungsweise einer vierzehntägigen Zahltagsperiode nicht überstiegen. Auf diese Weise konnte eine<br />

Anpassung an den für die Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung beitragspflichtigen Verdienst<br />

und damit eine Vereinfachung <strong>der</strong> Lohnlistenführung und <strong>der</strong> Lohnerklärung erreicht werden. Die<br />

Aufhebung drängte sich aber auch deshalb auf, weil dieser Verdienstbestandteil im Laufe <strong>der</strong> Zeit zugenommen<br />

hat und es immer schwieriger wurde, die Gratifikation vom Lohn zu unterscheiden. Zudem ist<br />

die Anstalt gemäss einem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes verpflichtet, die den Versicherten<br />

infolge eines Unfalles entgehenden Gratifikationen bei <strong>der</strong> Berechnung des Krankengeldes und<br />

<strong>der</strong> Renten mitzuberücksichtigen. Im weitern hob <strong>der</strong> Verwaltungsrat seinen Beschluss aus dem Jahre 1915<br />

auf, wonach die Prämien für Lehrlinge, Volontäre und Praktikanten auf Grund von angenommenen<br />

Löhnen zu entrichten waren, die wesentlich höher lagen als die wirklichen Löhne. Er bestimmte, dass ab<br />

1957 <strong>der</strong> Prämienrechnung die wirklichen Löhne zugrunde zu legen sind. Die sich ergebenden Min<strong>der</strong>prämien<br />

erreichen nahezu die durch die vollständige Erfassung <strong>der</strong> Gratifikationen erzielten Mehrprämien.

Der Versicherungsbestand<br />

Für eine zuverlässige Beurteilung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Unfallstatistik ist es erfor<strong>der</strong>lich, den Umfang, die<br />

Zusammensetzung und die Entwicklung des Versicherungsbestandes zu kennen. Zudem dürfte diese<br />

Kenntnis auch in volkswirtschaftlicher und soziologischer Hinsicht von Interesse sein. Zur Beschreibung<br />

des Versicherungsbestandes dient je nach <strong>der</strong> Betrachtungsweise entwe<strong>der</strong> die Zahl <strong>der</strong> unterstellten Betriebe,<br />

die versicherte Lohnsumme o<strong>der</strong> die Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden beziehungsweise die Zahl <strong>der</strong> Versicherten.<br />

Diese vier den Versicherungsbestand kennzeichnenden Grössen sind in <strong>der</strong> Anhangstabelle l<br />

für die Jahre 1918 — 1957 aufgeführt.<br />

Die unterstellten Betriebe<br />

Ende 1957 waren 64241 Betriebe <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> unterstellt gegenüber 59599<br />

Ende 1952, so dass in <strong>der</strong> Berichtsperiode eine Bestandeszunahme um 4642 Betriebe zu verzeichnen ist.<br />

Dabei steht einem Abgang von 11124 Betrieben ein Zuwachs von 15766 Betrieben gegenüber. Diese beträchtliche<br />

Bestandesän<strong>der</strong>ung findet ihre Erklärung in <strong>der</strong> Neugründung o<strong>der</strong> dem Eingehen von Unternehmungen<br />

und in betrieblichen Verän<strong>der</strong>ungen, die das Hinzukommen o<strong>der</strong> den Wegfall bestimmter für<br />

die Unterstellung entscheiden<strong>der</strong> Merkmale zur Folge hatten. An <strong>der</strong> Bestandesverän<strong>der</strong>ung sind hauptsächlich<br />

Kleinbetriebe sowie Bauunternehmungen von befristeter Dauer beteiligt.<br />

Sofern bedeutsame Unterschiede in <strong>der</strong> Unfallgefahr für verschiedene Teile <strong>der</strong> Belegschaft bestehen,<br />

kann ein unterstellter Betrieb in Betriebsteile aufgeteilt werden. Auf die Ende 1957 unterstellten 64241<br />

Betriebe entfallen 86231 Betriebsteile.<br />

Die unterstellten Betriebsteile nach Industrie- und Gewerbezweigen<br />

Gruppen von Gefahrenklassen nach dem Prämientarif 1952<br />

1957<br />

Zunahme<br />

in /<br />

Steine und Erden<br />

Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie) .<br />

Uhrenindustrie .<br />

Holzindustrie .<br />

Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische Gewerbe .<br />

Textilindustrie<br />

Zeughäuser.<br />

Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel.<br />

Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />

B au wesen<br />

Waldwirtschaft .<br />

B ahnen ~ ~<br />

An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe<br />

Licht-, Kraft- und Wasserwerke .<br />

K lnos<br />

Büros, Verwaltungen.<br />

T otal ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />

603<br />

10 650<br />

1 213<br />

4 089<br />

1 545<br />

2 314<br />

73<br />

l 662<br />

1 398<br />

26 444<br />

3 637<br />

309<br />

5 219<br />

1 007<br />

361<br />

18 154<br />

78 678<br />

641<br />

12 029<br />

1 531<br />

3 853<br />

1 679<br />

2 453<br />

73<br />

1 758<br />

1 395<br />

28 476<br />

3 594<br />

406<br />

6 023<br />

993<br />

422<br />

20 905<br />

86 231<br />

6<br />

13<br />

26<br />

6<br />

9<br />

6<br />

0<br />

6<br />

0<br />

8<br />

1<br />

31<br />

15<br />

1<br />

17<br />

15<br />

10<br />

Der Vergleich <strong>der</strong> Bestandeszahlen von 1952 und 1957 zeigt, dass die Entwicklung in den einzelnen<br />

Gefahrenklassen sehr unterschiedlich verlief.

Einen überdurchschnittlichen prozentualen Zuwachs weisen in erster Linie die Bahnen auf, und zwar<br />

wegen <strong>der</strong> zahlreichen neuen Luftseil- und Skischleppseilbahnen. Dann folgen die Uhrenindustrie und die<br />

Kinos. Die bedeutende Vermehrung <strong>der</strong> Gruppe Transportunternehmungen und Handelsbetriebe ist zum<br />

Teil eine Folge <strong>der</strong> Ausdehnung <strong>der</strong> Versicherungspflicht auf alle Garagen. Die gute wirtschaftliche Entwicklung<br />

und die damit zusammenhängende Vergrösserung <strong>der</strong> Betriebe bewirkte auch einen ausserordentlichen<br />

Zugang an Büros. Die Zunahme des Bestandes an metallverarbeitenden und Baubetrieben ist<br />

anzahlmässig von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. In einem auffallenden Gegensatz zur allgemein feststellbaren<br />

Ausweitung steht die Abnahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> versicherungspflichtigen Betriebe in <strong>der</strong> Holzindustrie.<br />

Die versicherte Lohnsumme<br />

Einen noch besseren Hinweis auf die Grösse und die Entwicklung des Versicherungsbestandes gibt die<br />

versicherte o<strong>der</strong>, was dasselbe ist, die prämienpflichtige Lohnsumme. Sie ist in <strong>der</strong> Berichtsperiode um<br />

Durchschnittliche Stundenverdienste verunfallter erwachsener Arbeiter und Arbeiterinnen<br />

Jahre<br />

gelernte<br />

und angelernte<br />

Arbeiter<br />

ungelernte<br />

Arbeiterinnen<br />

Stundenverdienste in Franken<br />

1939<br />

1942<br />

1947<br />

1952<br />

1957<br />

1.40<br />

1.68<br />

2.42<br />

2.76<br />

3.29<br />

1.08<br />

1.37<br />

2 ~ 04<br />

2.34<br />

2.71<br />

0.73<br />

0.92<br />

1.49<br />

1.74<br />

1.96<br />

Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1939 = 100<br />

1939<br />

1942<br />

1947<br />

1952<br />

1957<br />

100<br />

120<br />

172<br />

196<br />

234<br />

100<br />

127<br />

189<br />

217<br />

251<br />

100<br />

126<br />

204<br />

239<br />

269<br />

Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1942 = 100<br />

1942<br />

100<br />

100<br />

100<br />

1947<br />

144<br />

149<br />

162<br />

Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1947 = 100<br />

1947<br />

1952<br />

100<br />

114<br />

100<br />

115<br />

100<br />

117<br />

Index <strong>der</strong> Stundenverdienste: 1952 = 100<br />

1952<br />

1957<br />

100<br />

119<br />

100<br />

116<br />

100<br />

113

und die Hälfte angestiegen, nämlich von 6,243 Milliarden Franken im Jahre 1952 auf 9,248 Milliarden<br />

Franken im Jahre 1957. Dieses Anwachsen kann zur einen Hälfte auf die Zunahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden<br />

beziehungsweise <strong>der</strong> Versicherten, worüber im nächsten Abschnitt berichtet wird, und zur an<strong>der</strong>n<br />

Hälfte auf das Ansteigen des Lohnniveaus sowie auf die Erfassung bisher prämienfreier Lohnbestandteile<br />

zurückgeführt werden.<br />

Wie in <strong>der</strong> Einleitung erwähnt wurde, folgte <strong>der</strong> auf den 1. Januar 1953 in Kraft getretenen Erhöhung<br />

des jährlichen versicherten Höchstverdienstes eines Versicherten von 7800 Franken auf 9000 Franken am<br />

1. Januar 1957 eine weitere Erhöhung auf 12000 Franken. Ferner sind seit diesem Zeitpunkt nun sämtliche<br />

Gratifikationen prämienpflichtig. Diese Massnahmen fielen mit einem fortwährenden Ansteigen des Lohnniveaus<br />

zusammen. Die auf Seite 8 zusammengestellten Angaben des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe<br />

und Arbeit veranschaulichen die Entwicklung <strong>der</strong> nominellen Löhne.<br />

Aus den Indexzahlen geht hervor, dass die Frauenlöhne in den Jahren 1942 — 1952 stärker zunahmen<br />

als die Männerlöhne. Dasselbe gilt von den Löhnen <strong>der</strong> ungelernten Arbeiter bezüglich <strong>der</strong> Löhne <strong>der</strong><br />

gelernten und angelernten. Diese Lohnnivellierung ist während <strong>der</strong> Berichtsperiode zum Stillstand gekommen<br />

und hat sich sogar leicht zurückgebildet.<br />

Aus <strong>der</strong> folgenden Zusammenstellung von Angaben des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und<br />

Arbeit ist ersichtlich, dass die Lohnentwicklung in den einzelnen Industrie- und Gewerbezweigen unterschiedlich<br />

verlief.<br />

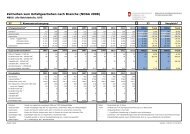

I ndex <strong>der</strong> durchschnittlichen Stundenverdienste verunfallter erwachsener Arbeiter<br />

und Arbeiterinnen nach Industrie- und Gewerbezweigen 1957<br />

Industrie- und Gewerbezweige<br />

Industrie <strong>der</strong> Steine und Erden .<br />

Metall- und Maschinenindustrie<br />

Uhrenindustrie .<br />

Holzindustrie<br />

Schuhindustrie .<br />

Papier, Le<strong>der</strong>, Kautschuk<br />

Graphische Gewerbe<br />

Textilindustrie .<br />

Chemische Industrie ..<br />

Nahrungs- und Genussmittel .<br />

Gewinnung von M ineralien<br />

Verarbeitung von Steinen<br />

Baugewerbe<br />

Waldwirtschaft .<br />

Lager- und Handelsbetriebe<br />

Erzeugung und Verteilung von<br />

trischem Strom .<br />

Gas- und Wasserversorgung .<br />

Total .<br />

Und<br />

elek<br />

Index <strong>der</strong> Stundenverdienste:<br />

1939 = 100<br />

Arbeiter<br />

gelernte<br />

und ungelernte<br />

angelernte<br />

231<br />

242<br />

251<br />

243<br />

252<br />

242<br />

215<br />

261<br />

247<br />

211<br />

248 , 266<br />

221<br />

216<br />

219<br />

206<br />

250<br />

258<br />

278<br />

264<br />

280<br />

266<br />

260<br />

261<br />

250<br />

215<br />

242<br />

289<br />

223<br />

254<br />

215<br />

234 251<br />

269<br />

282<br />

281<br />

266<br />

277<br />

259<br />

266<br />

292<br />

261<br />

239<br />

269<br />

Index <strong>der</strong> Stundenverdienste;<br />

1952 = 100<br />

gelernte<br />

und<br />

angelernte<br />

119<br />

116<br />

120<br />

123<br />

128<br />

Arbeiter<br />

118 112<br />

Arbeiungelernte<br />

terinnen<br />

119 118 116<br />

127 118 114<br />

116 115 114<br />

120 118 112<br />

118 116 113<br />

128 117 121<br />

118 114 111<br />

126 113 115<br />

118 116 116<br />

117<br />

113<br />

123<br />

114<br />

116<br />

121<br />

119 116<br />

116<br />

113

Die bereits festgestellte Nivellierung <strong>der</strong> Löhne in den Jahren 1942 — 1952 ist, wie die auf 1939 bezogenen<br />

Indexzahlen zeigen, eine durchgehende Erscheinung; die einzige Ausnahme von Bedeutung ist bei <strong>der</strong><br />

Schuhindustrie festzustellen. Der bald darauf einsetzende Abbau <strong>der</strong> Nivellierung kommt in den auf 1952<br />

bezogenen Indexzahlen zum Ausdruck: im allgemeinen nahmen nun die Löhne <strong>der</strong> gelernten und angelernten<br />

Arbeiter prozentual stärker zu als die Löhne <strong>der</strong> ungelernten Arbeiter und diese stärker als die<br />

Löhne <strong>der</strong> Arbeiterinnen.<br />

1953<br />

Einen Überblick über die Zusammensetzung<br />

â€<br />

des Versicherungsbestandes<br />

19<br />

in zeitlicher Entwicklung<br />

gibt die Verteilung <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme auf die Industrie- und Gewerbezweige.<br />

Die versicherte Lohnsumme nach Industrie- und Gewerbezweigen<br />

In Promillen<br />

1938 †19 1943 †19<br />

1948-1952<br />

Gruppen von Gefahrenklassen nach dem Prämientarif<br />

Steine und Erden .<br />

Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie) .<br />

Uhrenindustrie .<br />

Holzindustrie<br />

Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische Gewerbe<br />

Textilindustrie<br />

Zeughäuser<br />

Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel<br />

Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />

Bau wesen<br />

Waldwirtschaft .<br />

Bahnen<br />

An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe<br />

Licht-, Kraft- und Wasserwerke<br />

Kinos ~<br />

Büros, Verwaltun en<br />

T otal . ~ ~<br />

15<br />

189<br />

45<br />

26<br />

59<br />

87<br />

5<br />

67<br />

9<br />

170<br />

14<br />

76<br />

38<br />

21<br />

1<br />

178<br />

17<br />

192<br />

52<br />

29<br />

58<br />

82<br />

8<br />

64<br />

13<br />

173<br />

15<br />

70<br />

38<br />

18<br />

1<br />

170<br />

18<br />

195<br />

54<br />

26<br />

57<br />

83<br />

6<br />

64<br />

l 000 1 000 l 000 1 000<br />

7<br />

180<br />

10<br />

62<br />

38<br />

17<br />

1<br />

182<br />

17<br />

202<br />

53<br />

22<br />

56<br />

72<br />

5<br />

63<br />

7<br />

190<br />

9<br />

56<br />

39<br />

16<br />

l<br />

192<br />

Umwälzende Verän<strong>der</strong>ungen im Anteil <strong>der</strong> einzelnen Industriearten an <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme<br />

sind in den zwanzig letzten Jahren nicht eingetreten. Immerhin sind in <strong>der</strong> Beobachtungsperiode einige<br />

Verschiebungen festzustellen, die zum Teil mit den im vorausgehenden Abschnitt erwähnten Verän<strong>der</strong>ungen<br />

im Bestande <strong>der</strong> unterstellten Betriebsteile übereinstimmen. Die Anteile des Bauwesens sowie <strong>der</strong><br />

Büros und Verwaltungen haben verhältnismässig am stärksten zugenommen. Auch die Metallindustrie,<br />

die anteilmässig nach wie vor an <strong>der</strong> Spitze steht, hat erneut an Bedeutung gewonnen. Demgegenüber ist<br />

ein Rückgang des Lohnsummenanteiles <strong>der</strong> Holzindustrie, <strong>der</strong> Textilindustrie, <strong>der</strong> Waldwirtschaft und<br />

<strong>der</strong> Bahnen zu verzeichnen. Die Ursache dieses Rückganges dürfte weniger in Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Wirtschaftsstruktur<br />

zu suchen sein als vielmehr im überdurchschnittlichen Wachstum <strong>der</strong> drei lohnsummenmässig<br />

grössten Gruppen. Weitere Angaben über die Lohnsummenverteilung nach Gefahrenklassen enthält<br />

die Anhangstabelle 3.<br />

Da die Industrie- und Gewerbedichte in den einzelnen Landesgegenden unterschiedlich ist, mag es<br />

interessieren, wie die versicherte Lohnsumme auf die einzelnen Kantone verteilt ist. Im Bericht über die<br />

Beobachtungsperiode 1948 — 1952 wurde anhand <strong>der</strong> Volkszählungsergebnisse 1950 die Bedeutung <strong>der</strong><br />

obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> in den einzelnen Kantonen aufgezeigt. Dies sei für das Jahr 1957 anhand<br />

<strong>der</strong> auf 5,1 Millionen Einwohner geschätzten Wohnbevölkerung wie<strong>der</strong>holt.<br />

10

Die versicherte Lohnsumme nach Kantonen 1957<br />

Ohne SBB und PTT<br />

Kantone<br />

in Millionen<br />

Franken<br />

Versicherte Lohnsumme<br />

in Promillen<br />

Wohnbevölkerung<br />

in Promillen<br />

Durchschnittlicher<br />

versicherter Lohn<br />

je Einwohner<br />

in Franken<br />

Zürich<br />

Bern<br />

Luzern<br />

Schwyz .<br />

Obwalden .<br />

Nid waiden.<br />

Glarus<br />

Zug .<br />

Freiburg<br />

Solothurn .<br />

Basel-Stadt<br />

Basel-Land<br />

SchaA'hausen.<br />

Appenzell A.-Rh..<br />

Appenzell I.-Rh..<br />

St.Gallen .<br />

Graubünden .<br />

Aargau<br />

Thurgau<br />

Tessin.<br />

Waadt<br />

Wallis<br />

Neuen burg<br />

Genf .<br />

1785<br />

1276<br />

287<br />

43<br />

70<br />

18<br />

19<br />

73<br />

85<br />

119<br />

473<br />

598<br />

242<br />

163<br />

49<br />

5<br />

471<br />

152<br />

670<br />

265<br />

220<br />

525<br />

211<br />

327<br />

413<br />

209<br />

149<br />

33<br />

5<br />

8<br />

2<br />

2<br />

9<br />

10<br />

14<br />

55<br />

70<br />

28<br />

19<br />

6<br />

1<br />

55<br />

18<br />

78<br />

31<br />

26<br />

61<br />

25<br />

38<br />

48<br />

171<br />

167<br />

48<br />

6<br />

15<br />

4<br />

4<br />

8<br />

9<br />

32<br />

37<br />

42<br />

24<br />

12<br />

10<br />

3<br />

64<br />

28<br />

65<br />

31<br />

36<br />

78<br />

33<br />

28<br />

45<br />

2038<br />

1494<br />

1171<br />

1444<br />

928<br />

779<br />

897<br />

1875<br />

1810<br />

726<br />

2509<br />

2753<br />

1948<br />

2609<br />

1009<br />

346<br />

1426<br />

1064<br />

2010<br />

1673<br />

1206<br />

1313<br />

1246<br />

2318<br />

1785<br />

Schweiz . 8559<br />

1000<br />

1000<br />

1673<br />

Die Gegenüberstellung <strong>der</strong> kantonalen Promilleanteile an <strong>der</strong> Gesamtlohnsumme und an <strong>der</strong> Wohnbevölkerung<br />

gestattet, die einzelnen Kantone hinsichtlich Belegung mit versicherungspflichtigen Industrien<br />

und Gewerben zu vergleichen. Bemerkenswert ist, dass die Kantone Wallis und Graubünden dank<br />

Grosskraftwerkbauten die durchschnittliche versicherte Lohnsumme je Einwohner seit 1950 verdoppeln<br />

konnten. Aufschlussreich für die Kenntnis <strong>der</strong> schweizerischen Wirtschaftsstruktur ist auch die in <strong>der</strong><br />

Anhangstabelle 2 gegebene Übersicht über die Verteilung <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme 1957 nach Kantonen<br />

und Industrie- und Gewerbezweigen.<br />

Die Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />

Der Versicherungsbestand würde zweifellos am anschaulichsten durch dieZahl<strong>der</strong> Versichertenwie<strong>der</strong>gegeben.<br />

Diese Grösse wird aber nicht unmittelbar erhoben, weil sie für die Durchführung <strong>der</strong> obligatorischen<br />

<strong>Unfallversicherung</strong> nicht erfor<strong>der</strong>lich ist und erfahrungsgemäss auch nicht ohne weiteres zur Verfügung<br />

steht. Zudem ist es für eingehen<strong>der</strong>e Untersuchungen des Unfallrisikos zweckmässiger, als Risiko<br />

11

einheit anstelle des Versicherten eine Risikodauer zu wählen. Es liegt deshalb nahe, die Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />

auf Grund <strong>der</strong> verhältnismässig einfacher zu erhaltenden Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden zu schätzen.<br />

Obwohl im Interesse einer einwandfreien Risikobeurteilung die genaue Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden<br />

wünschbar wäre und gestützt auf Art.64 K<strong>UVG</strong> von den Betriebsinhabern auch erfahren werden<br />

könnte, unterbleibt eine unmittelbare Erhebung mit Rücksicht auf die damit verbundenen administrativen<br />

Umtriebe. Zur Bestimmung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden wird die versicherte jährliche Lohnsumme,<br />

wie sie die Betriebe in ihren für die Prämienberechnung einzureichenden Lohnerklärungen ausweisen,<br />

durch den geschätzten mittleren Stundenverdienst <strong>der</strong> entsprechenden Versicherten dividiert.<br />

Die Zuverlässigkeit <strong>der</strong> so ermittelten jährlichen Arbeitsstundenzahl hängt von <strong>der</strong> Güte <strong>der</strong> Schätzung<br />

<strong>der</strong> Durchschnittslöhne <strong>der</strong> Versicherten ab. Die Schätzung besteht in <strong>der</strong> Annahme, <strong>der</strong> zu bestimmende<br />

mittlere Stundenverdienst <strong>der</strong> Versicherten sei gleich gross wie <strong>der</strong> durchschnittliche Stundenverdienst <strong>der</strong><br />

Verunfallten. Dieser ist aus <strong>der</strong> Krankengeldabrechnung erhältlich und um so zuverlässiger bestimmbar,<br />

je zahlreicher die zur Verfügung stehenden Lohnangaben sind. Deshalb wird <strong>der</strong> Durchschnittslohn <strong>der</strong><br />

Verunfallten und damit auch die Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden nicht für einzelne Betriebe, son<strong>der</strong>n nur für die<br />

im Prämientarif <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung vorgesehenen Gefahrenklassen bestimmt, und zwar anhand<br />

<strong>der</strong> sich sowohl für die Betriebs- als auch für die Nichtbetriebsunfälle ergebenden Krankengeldabrechnungen.<br />

Wenn dennoch in manchen Gefahrenklassen die Zahl <strong>der</strong> jährlichen Krankengeldabrechnungen<br />

gering ausfällt, ist es trotzdem möglich, die Zuverlässigkeit des Durchschnittslohnes zu beurteilen,<br />

sei es durch Vergleich mit den früheren Mittellöhnen <strong>der</strong>selben Gefahrenklasse, sei es durch Vergleich mit<br />

<strong>der</strong> Lohnentwicklung in verwandten Gefahrenklassen. Ob die Verunfallten hinsichtlich Entlöhnung eine<br />

einseitige Auslese aus <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> Versicherten bilden, kann nicht entschieden werden, weil die<br />

Glie<strong>der</strong>ung des Versichertenbestandes nach Alter, Geschlecht, Beruf, Unfallgefährdung und so weiter unbekannt<br />

ist. Immerhin bestätigen vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit durchgeführte Vollerhebungen<br />

in einzelnen Industriezweigen, denen nachträglich bestimmte Gefahrenklassen zugeordnet<br />

werden konnten, dass zwischen den unmittelbar erhobenen Mittellöhnen <strong>der</strong> Versicherten und den aus<br />

den Krankengeldabrechungen bestimmten Mittellöhnen <strong>der</strong> Verunfallten gute Übereinstimmung besteht.<br />

Ebenso einfach wie <strong>der</strong> Schluss von den Mittellöhnen <strong>der</strong> Verunfallten auf die Zahl <strong>der</strong> in den einzelnen<br />

Gefahrenklassen jährlich geleisteten Arbeitsstunden vollzieht sich <strong>der</strong> Übergang von <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden<br />

auf die entsprechende Zahl <strong>der</strong> Versicherten. Als Norm für die jährliche Arbeitszeit eines Versicherten<br />

wurde bisher eine Dauer von<br />

300 Tagen zu 8 Arbeitsstunden = 2400 Arbeitsstunden = 1 Vollarbeiter<br />

angenommen, so dass die geschätzte Zahl <strong>der</strong> Versicherten aus <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> durch 2400 dividierten Arbeitsstunden<br />

hervorgeht. Die Dauer von 2400 Arbeitsstunden entsprach früher im allgemeinen <strong>der</strong> mittleren<br />

Jahresleistung eines Vollbeschäftigten. Wie eine Untersuchung gezeigt hat, gilt dies auch noch für die<br />

Berichtsperiode. Denn die während <strong>der</strong> Berichtsperiode eingetretene Verkürzung <strong>der</strong> ordentlichen Arbeitszeit<br />

wurde weitgehend durch Überstunden ausgeglichen. Deshalb ist die Vergleichbarkeit <strong>der</strong> neuesten Erfahrungen<br />

mit früheren Ergebnissen gewährleistet. Wie lange aber <strong>der</strong> herkömmliche VollarbeiterbegriA<br />

angesichts weiterer Arbeitszeitverkürzungen zur Schätzung <strong>der</strong> Versichertenzahl dienen kann, wird die<br />

Zukunft erweisen. Die Zahl <strong>der</strong> Arbeitsstunden, die für sich schon ein Mass für den Umfang des Versichertenbestandes<br />

darstellt, wird jedenfalls die Grundlage für die Schätzung <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Versicherten<br />

bleiben.<br />

Die Zahl <strong>der</strong> in den unterstellten Betrieben geleisteten Arbeitsstunden stieg von 2458 Millionen im<br />

Jahre 1952 auf 2987 Millionen im Jahre 1957. Entsprechend nahm die auf Grund <strong>der</strong> Arbeitsstundenzahl<br />

errechnete Zahl <strong>der</strong> Versicherten innert 5 Jahren um 21 Prozent zu, nämlich von 1,024 Millionen auf 1,244<br />

Millionen. Darin kommt wie<strong>der</strong>um die seit Jahren andauernde günstige Wirtschaftslage zum Ausdruck.<br />

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welcher Anteil <strong>der</strong> Wohnbevölkerung und <strong>der</strong> Berufstätigen<br />

von <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong> erfasst wird. Während es im Jahre 1952 auf 1000 Einwohner<br />

213 Versicherte traf, stieg diese Zahl bis 1957 auf 243 Versicherte. Da erst die nächste Volkszählung<br />

Unterlagen zur Beantwortung <strong>der</strong> Frage hinsichtlich <strong>der</strong> Berufstätigen liefert, sei auf die im letzten Bericht<br />

angeführten Zahlen verwiesen. So betrug im Volkszählungsjahr 1950 <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> obligatorisch Versicherten<br />

an <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> Berufstätigen überhaupt 43 Prozent und an <strong>der</strong> Gesamtheit <strong>der</strong> unselb<br />

12

ständig Berufstätigen 53 Prozent. Beim Anteil <strong>der</strong> weiblichen Versicherten am Versicherungsbestand<br />

traten seit <strong>der</strong> letzten Berichtsperiode keine wesentlichen Verschiebungen ein. Der leichte Rückgang ihres<br />

Anteils an <strong>der</strong> versicherten Lohnsumme ist eine Folge <strong>der</strong> seit einigen Jahren wie<strong>der</strong> zunehmenden Differenzierung<br />

zwischen Männer- und Frauenlöhnen.<br />

Anteil <strong>der</strong> weiblichen Versicherten am Versicherungsbestand<br />

938 943 Jahre<br />

in "/~~ <strong>der</strong><br />

Versicherten<br />

948 953 †19 231<br />

219<br />

220<br />

220<br />

in "/,<br />

versich<br />

Lohns<br />

14<br />

151<br />

164<br />

163<br />

Abschliessend sei noch eine zusammenfassende Übersicht über die Entwicklung <strong>der</strong> den Versicherungsbestand<br />

kennzeichnenden Grössen gegeben.<br />

Der Versicherungsbestand<br />

Bestandesgrössen<br />

1953<br />

1954<br />

1955 1956<br />

1957<br />

absolute Zahlen<br />

Unterstellte Betriebe.<br />

Unterstellte Betriebsteile .<br />

60 283<br />

80 635<br />

61 307<br />

81 867<br />

62 499<br />

83 495<br />

63 335<br />

84 695<br />

64 241<br />

86 231<br />

Versicherte Lohnsumme in Millionen Franken<br />

Total<br />

Männer<br />

Frauen<br />

Arbeitsstunden in Millionen<br />

Versicherte in Tausend....... Total<br />

Männer<br />

Frauen<br />

6 683<br />

5 599<br />

1 084<br />

2 516<br />

1 049<br />

818<br />

231<br />

6 968<br />

5 835<br />

1 133<br />

2 586<br />

1 078<br />

842<br />

236<br />

7 433<br />

6 221<br />

1 212<br />

2 702<br />

1 126<br />

879<br />

247<br />

8 006<br />

6 679<br />

1 327<br />

2 812 2 987<br />

l 171<br />

911<br />

260<br />

9 248<br />

7 767<br />

1 481<br />

1 244<br />

971<br />

273<br />

Durchschni t tszahlen<br />

Mittlere Zahl <strong>der</strong> Versicherten eines Betriebes ..<br />

Mittlere Zahl <strong>der</strong> Versicherten eines Betriebsteils<br />

17<br />

13<br />

18<br />

13<br />

18<br />

13<br />

18<br />

14<br />

19<br />

14<br />

Mittlere versicherte Lohnsumme eines Betriebes in<br />

Franken.<br />

Mittlere versicherte Lohnsumme eines Betriebsteils<br />

in Franken.<br />

111 000<br />

83 000<br />

114 000 119 000 126 000<br />

85 000 89 000 95 000<br />

144 000<br />

107 000<br />

Mittlere versicherte Lohnsumme in Franken<br />

— einer versicherten Person.<br />

— eines männlichen Versicherten<br />

— einer weiblichen Versicherten .<br />

6 370<br />

6 840<br />

4 690<br />

6 460<br />

6 930<br />

4 800<br />

6 600<br />

7 080<br />

4 910<br />

6 840<br />

7 330<br />

5 100<br />

7 430<br />

8 000<br />

5 420<br />

13

Die unterschiedliche Entwicklung einzelner Bestandesgrössen seit 1952 wird in folgen<strong>der</strong> Darstellung<br />

veranschaulicht.<br />

() '<br />

rO<br />

50<br />

Die prozentuale Zunahme des Versicherungsbestandes seit 1952<br />

Versicherte Lohnsumme<br />

40<br />

30<br />

20<br />

Arbeitsstunden<br />

(Versicherte)<br />

10<br />

Unterstellte Betriebsteile<br />

Unterstellte Betriebe<br />

1953 1954 1955 1956 1957<br />

Um schliesslich die Verän<strong>der</strong>ung des Versicherungsbestandes während <strong>der</strong> Berichtsperiode im Rahmen<br />

<strong>der</strong> Gesamtentwicklung zu überblicken, sei auf die Anhangstabelle 1 verwiesen. Sie enthält die Bestandesgrössen<br />

seit 1918, dem ersten Geschäftsjahr <strong>der</strong> Schweizerischen <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt.<br />

Angesichts <strong>der</strong> in dieser Anhangstabelle sichtbaren Verän<strong>der</strong>ungen stellt sich die Frage nach <strong>der</strong>en Einfluss<br />

auf den Finanzhaushalt <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong>. Art.48 K<strong>UVG</strong> schreibt als Finanzsystem<br />

das Kapitaldeckungsverfahren vor. Danach müssen die Unfallkosten eines Jahres durch die Prämien<br />

des betreflenden Jahres gedeckt werden, wobei für die Rentenleistungen ausreichende Deckungskapitalien<br />

bereitzustellen sind. Bei diesem Finanzsystem trägt also jede Generation die auf sie entfallenden<br />

Versicherungslasten, so dass Bestandesverän<strong>der</strong>ungen ohne Einfluss auf die Erfüllbarkeit <strong>der</strong> Rentenverpflichtungen<br />

bleiben. Weiteres zu dieser Frage ist dem Kapitel «Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren<br />

in <strong>der</strong> obligatorischen <strong>Unfallversicherung</strong>» im Bericht über die Beobachtungsperiode 1948 — 1952<br />

zu entnehmen.

Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle<br />

Als Unfälle werden die eigentlichen Unfälle, die Berufskrankheiten und die beruflichen Schädigungen<br />

gezählt, sofern die Entschädigungsberechtigung anerkannt wurde und Versicherungsleistungen auszurichten<br />

waren. Nicht als Unfälle erfasst werden also Ereignisse, die keine Versicherungsleistungen zur<br />

Folge hatten o<strong>der</strong> bei denen die Leistungspflicht verneint werden musste.<br />

Die Unfallzahlen allein besitzen selbstverständlich nur eine beschränkte Aussagekraft. Eine richtige<br />

Beurteilung ist erst möglich, wenn sie im Rahmen einer längern zeitlichen Entwicklung betrachtet und auf<br />

den Versicherungsbestand bezogen werden. In diesem Zusammenhang sei auf das Kapitel über Unfallhäufigkeit<br />

und Unfallschwere verwiesen, wo die Unfallzahlen zum Versicherungsbestand in Beziehung<br />

gesetzt werden, sowie auf die Anhangstabelle 3, welche die Unfallzahlen <strong>der</strong> Berichtsperiode nach Gefahrenklassen<br />

enthält.<br />

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst die Zahl <strong>der</strong> Unfälle besprochen. Die mit Beispielen belegten<br />

Ausführungen über Kollektivunfälle dürften wie<strong>der</strong>um auf beson<strong>der</strong>es Interesse stossen. Den Abschluss<br />

des Kapitels bilden einige kurze Hinweise auf die abgelehnten Fälle.<br />

Die Unfälle<br />

Zur Vereinfachung <strong>der</strong> Unfallmeldung und <strong>der</strong> Unfallerledigung werden die Unfälle nach Bagatellunfällen<br />

und ordentlichen Unfällen unterschieden. Als Bagatellunfall gilt ein Unfall, <strong>der</strong> keine Arbeitsaussetzung<br />

o<strong>der</strong> eine solche von höchstens drei Tagen einschliesslich Unfalltag zur Folge hatte und <strong>der</strong><br />

nicht mehr als fünf Arztkonsultationen erfor<strong>der</strong>te. Je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Unfall gilt als ordentlicher Unfall.<br />

Diese Aufteilung wird auch für die Unfallstatistik übernommen. Bei statistischen Untersuchungen<br />

muss jeweils die den beson<strong>der</strong>n Gegebenheiten entsprechende Unfallart zugrunde gelegt werden; so wird<br />

bald auf die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle allein, bald auf die Gesamtzahl <strong>der</strong> Unfälle abzustellen sein.<br />

Di e Bagatellunfä lle<br />

Mit leichten Verletzungen und Schädigungen ist im Berufs- und Privatleben je<strong>der</strong>zeit zu rechnen.<br />

Wenn sich <strong>der</strong> Versicherte für ärztliche Behandlung entscheidet, sind auch Bagatellen durch den Betriebsinhaber<br />

<strong>der</strong> <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt zu melden. Ob eine Bagatelle zur Anmeldung kommt, liegt also<br />

weitgehend im persönlichen Ermessen des Versicherten und hängt auch vom Ausbau des Sanitätsdienstes<br />

in den Betrieben ab, da die sofortige Versorgung von geringfügigen Verletzungen o<strong>der</strong> Schädigungen oft<br />

eine ärztliche Behandlung erübrigt. Um möglichst einheitliche Voraussetzungen für die Unfallanmeldung<br />

und die Behandlung <strong>der</strong> Verletzten zu erreichen, hat die <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt in ihrer Wegleitung<br />

«Samariterhilfe bei Unfällen» die Befugnisse <strong>der</strong> Betriebssamariter abgegrenzt.<br />

ln beiden Versicherungsabteilungen ist gegenüber <strong>der</strong> vorausgehenden Berichtsperiode eine Zunahme<br />

<strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Bagatellunfälle um rund einen Viertel festzustellen. Aber auch das zahlenmässige Verhältnis<br />

zwischen Bagatellunfällen und ordentlichen Unfällen hat sich beachtenswert verschoben. Die zunehmende<br />

Bedeutung <strong>der</strong> Bagatellunfälle gegenüber den ordentlichen Unfällen, die sich bereits in <strong>der</strong> Vorperiode abzuzeichnen<br />

begann, dürfte zum Teil auf eine Ausdehnung <strong>der</strong> Samariter- und Werkarztdienste zurückzuführen<br />

sein. Denn bei sofortiger und fachgemässer Behandlung <strong>der</strong> Verunfallten kann sehr oft das Heilverfahren<br />

abgekürzt und eine längere Arbeitsaussetzung vermieden werden. Manche Unfälle, die früher<br />

als ordentliche erfasst worden wären, wan<strong>der</strong>n so zu den Bagatellunfällen ab.<br />

15

Die Zahl <strong>der</strong> Bagatellunfälle<br />

Betriebsun fallversicherung<br />

Nichtbetriebsun<br />

fallversicheru n<br />

absolut<br />

auf 1000<br />

ordentliche<br />

Unfälle<br />

absolut<br />

auf 1<br />

ordent<br />

Unf<br />

52<br />

459 026<br />

796<br />

138 140 43<br />

100 678<br />

106 700<br />

113 705<br />

120 646<br />

126 310<br />

872<br />

906<br />

907<br />

927<br />

934<br />

32 353<br />

32 200<br />

34 532<br />

35 954<br />

37 675<br />

47<br />

49<br />

50<br />

50<br />

51<br />

57<br />

568 039 910 172 714<br />

49<br />

Entfielen während <strong>der</strong> Berichtsperiode in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung auf 1000 ordentliche 910<br />

Bagatellunfälle, so betrug die entsprechende Zahl in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung nur 498. Der<br />

deutliche Unterschied ist zur Hauptsache den Augenunfällen zuzuschreiben, die in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />

rund die Hälfte <strong>der</strong> Bagatellunfälle ausmachen, während sie bei den Nichtbetriebsunfällen<br />

nur eine untergeordnete Rolle spielen.<br />

Wie aus <strong>der</strong> anschliessenden Zusammenstellung ersichtlich ist, handelt es sich bei <strong>der</strong> verhältnismässigen<br />

Zunahme <strong>der</strong> Bagatellunfälle in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung um eine allgemeine Erscheinung.<br />

Dass das Zahlenverhältnis zwischen Bagatell- und ordentlichen Unfällen in den einzelnen Industrie- und<br />

Gewerbezweigen sehr unterschiedlich ist, kann nicht überraschen, hängt doch die Art und damit die<br />

Schwere <strong>der</strong> Verletzungen und Schädigungen weitgehend von <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Arbeit und den betrieblichen<br />

Einrichtungen ab.<br />

Anzahl Bagatellunfälle auf 1000 ordentliche Betriebsunfälle<br />

nach Industrie- und Gewerbezweigen<br />

Gruppen von Gefahrenklassen nach dem Prämientarif 1948-1952 1953-1957<br />

Steine und Erden .<br />

Metallindustrie (ohne Uhrenindustrie) .<br />

Uhrenindustrie .<br />

Holzindustrie<br />

Le<strong>der</strong>, Kork, Kunststoffe; Papier, graphische Gewerbe<br />

Textilindustrie<br />

Zeughäuser<br />

Chemische Industrie, Nahrungs- und Genussmittel .<br />

Gewinnung und Verarbeitung von Gestein und Mineralien<br />

Bau wesen<br />

Waldwirtschaft .<br />

Bahnen .<br />

An<strong>der</strong>e Transportunternehmungen, Handelsbetriebe.<br />

Licht-, Kraft- und Wasserwerke<br />

K inos . ~ ~<br />

Büros, Verwaltungen<br />

633<br />

1246<br />

1557<br />

641<br />

738<br />

730<br />

884<br />

650<br />

471<br />

578<br />

186<br />

1022<br />

603<br />

949<br />

796<br />

905<br />

683<br />

1427<br />

1615<br />

737<br />

amtbestand 796 910<br />

821<br />

810<br />

951<br />

745<br />

582<br />

689<br />

237<br />

1151<br />

686<br />

1080<br />

837<br />

1035<br />

16

Der Anhangstabelle 3 kann entnommen werden, dass die einzelnen Gefahrenklassen hinsichtlich <strong>der</strong><br />

Bedeutung <strong>der</strong> Bagatellunfälle noch ausgeprägtere Unterschiede als die Industrie- und Gewerbezweige<br />

zeigen. Die Bauschlosserei (Gefahrenklasse 9e) weist mit 2641 Bagatellunfällen auf 1000 ordentliche Unfälle<br />

den höchsten und das Holzfällen und <strong>der</strong> Holztransport (Gefahrenklasse 42e) mit 104 den niedrigsten<br />

Wert auf.<br />

Die ordentlichen Unfälle<br />

Bei den ordentlichen Unfällen handelt es sich um Unfälle, die eine Arbeitsaussetzung von mehr als<br />

drei Tagen einschliesslich Unfalltag zur Folge hatten o<strong>der</strong> mehr als fünf Arztkonsultationen erfor<strong>der</strong>ten.<br />

In <strong>der</strong> nachstehenden Tabelle sind auch die in <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle enthaltenen Invaliditätsund<br />

Todesfälle angegeben.<br />

Die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle<br />

Jahre<br />

Ordentliche<br />

Unfälle<br />

Betriebs unfallversicherung<br />

I nvaliditätsfälle<br />

absolut<br />

davon<br />

Todesfälle<br />

in "/„absolut in "/«<br />

Ordentliche<br />

Unfälle<br />

Nichtbetrieb<br />

I n val iditä t sfäl le<br />

Todesfälle<br />

absolut in "/„„absolut in '/„„<br />

1948 — 1952 576 481 17 550 30 1 933 3,4 315 707 7 525 24 1 638 5,2<br />

1953<br />

1954<br />

1955<br />

1956<br />

1957<br />

115 413<br />

117 808<br />

125 415<br />

130 211<br />

135 269<br />

3 775<br />

3 868<br />

3 995<br />

4 318<br />

4 413<br />

33<br />

33<br />

32<br />

33<br />

33<br />

392<br />

386<br />

411<br />

435<br />

429<br />

3,4<br />

3,3<br />

3,3<br />

3,3<br />

3,2<br />

1953 — 1957 624 116 20 369 33 2 053 3,3<br />

68 064 1 623<br />

65 683 1 702<br />

69 055 1 750<br />

70 672 1 877<br />

73 023 1 847<br />

24<br />

26<br />

25<br />

27<br />

25<br />

321<br />

388<br />

402<br />

398<br />

450<br />

4,7<br />

5,9<br />

5,8<br />

5,6<br />

6,2<br />

346 497 8 799 25 1 959 5,7<br />

Die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle aus <strong>der</strong> Berichtsperiode ist grösser als diejenige <strong>der</strong> Jahre 1948 — 1952,<br />

und zwar um 8 Prozent in <strong>der</strong> Betriebsunfall- und um 10 Prozent in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung.<br />

Während die Zahl <strong>der</strong> ordentlichen Betriebsunfälle Jahr für Jahr fast gleichmässig anstieg, verlief die Entwicklung<br />

in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung unregelmässiger. Erfahrungsgemäss unterliegt die Zahl<br />

<strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle in höherem Masse zufälligen Schwankungen als die Zahl <strong>der</strong> Betriebsunfälle. Bis<br />

zu einem gewissen Grade ist dies eine Folge <strong>der</strong> Wetterabhängigkeit <strong>der</strong> Sport- und Verkehrsunfälle, die<br />

zusammen rund zwei Drittel <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfälle ausmachen.<br />

Die Zahl <strong>der</strong> Invaliditä tsfälle hat in beiden Abteilungen um je 16 Prozent zugenommen. Die Promilleanteile<br />

sind gegenüber <strong>der</strong> vorangehenden Periode leicht von 30 auf 33 beziehungsweise von 24 auf 25 angestiegen.<br />

Die Zunahme <strong>der</strong> Todesfälle hält sich in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung mit 6 Prozent im Rahmen des<br />

Anstiegs <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle. Beeindruckend ist die Zunahme in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung,<br />

nicht nur, weil die Zahl <strong>der</strong> Todesfälle gegenüber den Jahren 1948 — 1952 um 20 Prozent anstieg, son<strong>der</strong>n<br />

auch, weil diese Zahl diejenige <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung im Jahre 1957 erstmals in <strong>der</strong> Geschichte<br />

<strong>der</strong> <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt erheblich übertroffen hat.<br />

Die Promilleanteile <strong>der</strong> Invaliditäts- und Todesfälle gestatten gewisse Rückschlüsse auf das Unfallgeschehen.<br />

Während die auf Grund <strong>der</strong> ordentlichen Unfälle ermittelten Promillezahlen in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung<br />

sozusagen unverän<strong>der</strong>t blieben und sich durchwegs im Verhältnis zehn zu eins verhalten,<br />

zeigen sich in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung erwartungsgemäss grössere Schwankungen.<br />

Die festgestellte Abwan<strong>der</strong>ung ordentlicher Unfälle zu den Bagatellunfällen legt es nahe, auch den<br />

Promilleanteil <strong>der</strong> Invaliditäts- und Todesfälle an <strong>der</strong> Gesamtzahl <strong>der</strong> Unfälle zu ermitteln.<br />

17

Zahl <strong>der</strong> Invaliditäts- und Todesfälle in Promillen <strong>der</strong> Unfälle<br />

ahre<br />

Betriebsun fallversicherung<br />

I nvaliditätsfälle<br />

Todesfälle<br />

N ichtbetriebsunfallversicherung<br />

I nvaliditätsfälle<br />

Todesfälle<br />

1948-1952<br />

17<br />

1,9 17 3,6<br />

1953<br />

1954<br />

1955<br />

1956<br />

1957<br />

17<br />

17<br />

17<br />

17<br />

17<br />

1,8<br />

1,7<br />

1,7<br />

1,7<br />

1,6<br />

16<br />

17<br />

17<br />

18<br />

17<br />

3,2<br />

40<br />

3,9<br />

3,7<br />

4,1<br />

1953-1<br />

Die grössere Zufallsabhängigkeit des Anteils <strong>der</strong> Todesfälle in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung<br />

kommt wie<strong>der</strong>um zum Ausdruck. Interessant ist die Feststellung, dass während <strong>der</strong> zwei letzten Beobachtungsperioden<br />

in beiden Versicherungsabteilungen rund je<strong>der</strong> 60. Unfall Invaliditätsfolgen nach sich zog.<br />

Diese Übereinstimmung erscheint um so auffälliger, als zwischen den beiden Abteilungen hinsichtlich <strong>der</strong><br />

Unfallsterblichkeit ein wesentlicher Unterschied besteht. Während in <strong>der</strong> Betriebsunfallversicherung nur<br />

je<strong>der</strong> 600. Unfall tödlich ausging, traf es in <strong>der</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung bereits auf durchschnittlich<br />

260 Unfälle einen Todesfall. Die beiden Darstellungen auf Seite 19 vermitteln ein anschauliches Bild<br />

<strong>der</strong> genannten Unfallzahlen.<br />

Kollektivunfälle<br />

Kollektivunfälle sind Ereignisse, die gleichzeitig mehrere Opfer for<strong>der</strong>n. Im vorliegenden Bericht werden<br />

aber nur jene Ereignisse berücksichtigt, bei denen 5 o<strong>der</strong> mehr Versicherte einen Unfall erlitten. Diese<br />

Ereignisse können den beiden Versicherungsabteilungen nicht wie üblich zugewiesen werden, da ein und<br />

<strong>der</strong>selbe Kollektivunfall sowohl Betriebs- als auch Nichtbetriebsunfälle verursachen kann.<br />

Zahl <strong>der</strong> Kollektivunfälle<br />

Jahre<br />

1948 †19<br />

74<br />

1953<br />

1954<br />

1955<br />

1956<br />

1957<br />

Zahl<br />

<strong>der</strong> Ereignisse<br />

Kol lektivun fälle<br />

Zahl<br />

<strong>der</strong> Verunfallten<br />

Zahl <strong>der</strong> Betriebsund<br />

Nichtbet<br />

riebsun fälle<br />

666 1 489 354<br />

13<br />

19<br />

17<br />

23<br />

25<br />

110<br />

175<br />

144<br />

161<br />

217<br />

316 508<br />

322 391<br />

342 707<br />

357 483<br />

372 277<br />

1957 97 807 1 711 366

Die Zahl <strong>der</strong> Unfälle 1953 — 1957<br />

Bagatel 1 unfälle<br />

Ordentliche Unfälle ohne Rentenfolgen<br />

Zahl <strong>der</strong><br />

Unfälle<br />

L Invaliditäts- und Todesfälle<br />

1 200000<br />

l 000000<br />

800000<br />

600000<br />

400000<br />

200000<br />

Betriebsun fallversicherung<br />

N ichtbetriebsunfallversicherung

In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden auf insgesamt 1,7 Millionen Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle 97 Kollektivunfälle<br />

beobachtet, bei denen zusammen 807 Versicherte verunfallten. Die Zahl <strong>der</strong> Kollektivunfälle<br />

ist demnach äusserst gering und, was bei diesen seltenen Ereignissen nicht überrascht, grossen zeitlichen<br />

Schwankungen unterworfen. Dies kommt auch in <strong>der</strong> folgenden Aufteilung gut zum Ausdruck, obwohl die<br />

Beobachtungen je aus fünf Jahren zusammengefasst wurden.<br />

Zahl <strong>der</strong> Kollektivunfälle nach <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Ereignisse<br />

davon Kollisionen: Motorfahrzeug — Eisenbahn<br />

Motorfahrzeug — Bergbahn .<br />

Motorfahrzeu — Strassenbahn<br />

Motorfahrzeu — Motorfahrzeu<br />

Motorfahrzeug — Fussgän er<br />

Flugunglücke<br />

Werkverkehrsunglücke (Roll- und Seil bahnen)<br />

B rande<br />

~ ~<br />

Explosionen .<br />

Sprengunglücke<br />

Einstürze von Gebäuden, Gerüsten, Schächten, Stollen<br />

Lawinen, Felsstürze, Erdrutsche<br />

Vergiftungen und berufliche Schädigungen ~<br />

Unglücke beim Sport und bei Sportveranstaltungen .<br />

Raufereien.<br />

T otal .<br />

1<br />

4<br />

7<br />

5<br />

6<br />

13<br />

4<br />

12<br />

74 97<br />

5<br />

13<br />

Rund die Hälfte aller Kollektivunfälle sind Verkehrsunfälle, und an diesen waren vorwiegend Motorfahrzeuge<br />

beteiligt. Eindringlich und nicht bloss durch das Wirken des Zufalls erklärbar ist die sprunghafte<br />

Zunahme <strong>der</strong> Zusammenstösse zwischen Motorfahrzeugen. Die auffällige Häufung <strong>der</strong> Einstürze<br />

dürfte eine Folge <strong>der</strong> überaus regen Bautätigkeit <strong>der</strong> letzten Jahre sein; fünf solche folgenschwere Ereignisse<br />

waren allein bei Grosskraftwerkbauten zu verzeichnen.<br />

Die 97 Kollektivunfälle hatten 572 Betriebs- und 235 Nichtbetriebsunfälle zur Folge, was nur 0,5 Promillen<br />

aller Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle entspricht. Die Unfallkosten dieser 807 Unfälle betrugen<br />

7,2 Millionen Franken o<strong>der</strong> 8 Promille <strong>der</strong> Unfallkosten bei<strong>der</strong> Versicherungsabteilungen. Wenn demnach<br />

8 Promille aller Unfallkosten auf nur 0,5 Promille aller Unfälle entfallen, muss es sich um sehrschwere<br />

Unfälle handeln. In <strong>der</strong> Tat wurden für jeden dieser 807 Unfälle im Mittel 8900 Franken aufgewendet,<br />

gegenüber durchschnittlich 530 Franken für jeden <strong>der</strong> 1,7 Millionen Unfälle des Gesamtbestandes. Dieser<br />

Kostenunterschied hat seinen Grund in <strong>der</strong> ungleichen Rentenhäufigkeit: Während 100 durch Kollektivereignisse<br />

verursachte ordentliche Unfälle zu 25 Invaliditäts- o<strong>der</strong> Todesfällen führten, waren es von 100<br />

ordentlichen Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen nur <strong>der</strong>en 3. Bemerkenswert ist auch die Verdoppelung<br />

<strong>der</strong> durchschnittlichen Aufwendungen für ein Kollektivunfallereignis: sie betrugen 74000 Franken gegenüber<br />

40000 Franken in den Jahren 1948 — 1952. Zu dieser Steigerung, die noch durchaus als zufallsbedingt<br />

betrachtet werden kann, hat das Zusammentreffen dreier ausserordentlicher Kollektivunfälle mit je über<br />

500000 Franken U nfallkosten beigetragen.<br />

Es liegt auf <strong>der</strong> Hand, dass <strong>der</strong>artige Ereignisse den durch die Festsetzung angemessener Prämien angestrebten<br />

zeitlichen Ausgleich <strong>der</strong> Versicherungsergebnisse in den einzelnen Risikobeständen stören<br />

20

können. Diese Gefahr besteht in erhöhtem Masse bei kleinen Gefahrenklassen mit grossem Kollektivunfallrisiko.<br />

ln <strong>der</strong> kleinen Gefahrenklasse 50a (Piloten und Bordpersonal von Flugbetrieben) sind beispielsweise<br />

6 von den insgesamt 98 Unfällen <strong>der</strong> Berichtsperiode bei einem Ereignis eingetreten, das über<br />

40 Prozent <strong>der</strong> Unfallkosten dieser Gefahrenklasse zur Folge hatte. Dass durch Kollektivunfälle auch das<br />

finanzielle Gleichgewicht grösserer Gefahrenklassen gestört werden kann, zeigen wie<strong>der</strong>um die neuesten<br />

Erfahrungen. So geht in <strong>der</strong> Gefahrenklasse 32c (Fabrikation von pharmazeutischen, kosmetischen und<br />

diätetischen Produkten) ein Viertel <strong>der</strong> Unfallkosten aufein einziges Ereignis zurück.<br />

Wenn auch die Versicherten bisher von eigentlichen Katastrophen verschont blieben, muss die <strong>Unfallversicherung</strong>sanstalt<br />

doch gegen die Folgen solcher je<strong>der</strong>zeit möglichen Ereignisse gewappnet sein. Das<br />

K<strong>UVG</strong> schreibt zu diesem Zweck in Art.49 die Äufnung eines Reservefonds vor, <strong>der</strong> bis Ende 1957 auf<br />

40 Millionen Franken angewachsen ist, damit aber erst rund einen Drittel des gesetzlich vorgesehenen Mindestbetrages<br />

erreicht hat. Diese Reserve steht zur Verfügung, wenn die Ausgleichsfonds <strong>der</strong> beiden Versicherungsabteilungen<br />

die durch Katastrophen verursachten Schwankungen in den Betriebsrechnungen<br />

nicht mehr auffangen könnten.<br />

Abschliessend seien einige beson<strong>der</strong>s aufschlussreiche Kollektivunfälle kurz beschrieben:<br />

1. Vergiftungen durch Sprenggase in einem Stollen, März 1953.<br />

5 Tote, 2 Verletzte; 195000 Franken Unfallkosten.<br />

Während Arbeiten am Vortrieb explodierten 3 Kisten Sprengstoff, die in einer 200 m entfernten<br />

Nische aufbewahrt worden waren. Beim Versuch, durch die sich rasch ausbreitenden Explosionsgase<br />

ins Freie zu flüchten, brachen die sieben im Stollen beschäftigten Arbeiter nach etwa 300 m zusammen.<br />

Da keine Atemschutzgeräte zur Verfügung standen, verstrich mehr als eine Stunde, bis die Vergifteten<br />

geborgen werden konnten.<br />

2. Explosion in einer chemischen Fabrik, Mai 1954.<br />

5 Tote, 8 Invalide, 19 Verletzte; 740000 Franken Unfallkosten.<br />

Bei <strong>der</strong> Erhitzung von mehreren tausend Litern Azeton wurde das zur Entnahme von Proben<br />

dienende Guckloch des Destillators versehentlich nicht vollständig verschlossen. Durch diese Öffnung<br />

konnte Azeton entweichen. Aus unbekannten Gründen entzündete es sich und führte zu einer starken<br />

Explosion mit mehreren kleinen Bränden. Zum Glück hatte ein Teil <strong>der</strong> Arbeiter bereits beim Wahrnehmen<br />

des Azeton-Geruches das Arbeitslokal verlassen.<br />

3. Absturz einer Arbeitsbühne im Rheinhafen Birsfelden, Juli 1954.<br />

2 Tote, 3 Invalide; 270000 Franken Unfallkosten.<br />

Für die Montage einer Kranbrücke war ein an Ketten aufgehängter hölzerner Gerüstboden verwendet<br />

worden. Wahrscheinlich infolge unsachgemässer Befestigung an einer zudem nicht einwandfreien<br />

Kette stürzte ein Teil <strong>der</strong> Bühne samt fünf darauf arbeitenden Monteuren 10 m tief ab.<br />

4. Absturz eines Materialsilos beim Bau einer Staumauer, September 1954.<br />

6 Tote, 3 Verletzte; 295000 Franken Unfallkosten.<br />

Während des Auffüllens löste sich plötzlich das im sogenannten Betonturm aufgehängte, in mehrere<br />

Kammern von zusammen 800 m~ Fassungsvermögen unterteilte Materialsilo aus Eisenblech. Das halbgefüllte<br />

Silo durchschlug ein Stockwerk, tötete zwei dort befindliche Arbeiter und blieb auf dem Eisenbetonfundament<br />

des Turmes liegen, wo drei weitere Arbeiter den Tod fanden. Ein Arbeiter, <strong>der</strong> sich<br />

nicht im Sturzbereich des Silos aufhielt, wurde vom ausfliessenden Kiesmaterial verschüttet und konnte<br />

nur noch tot geborgen werden.<br />

5. Sprengunglück in einem Stollen, März 1955.<br />

4 Tote, 1 Verletzter; 260000 Franken Unfallkosten.<br />

Bei einer pyrotechnischen Sprengung ging aus unbekannten Gründen ein Schuss zu früh los, wobei<br />

alle mit dem Zünden beschäftigten Mineure ums Leben kamen; ein Handlanger, <strong>der</strong> sich in einiger<br />

Entfernung von <strong>der</strong> Stollenbrust befand, erlitt Verletzungen.<br />

21

6. Autounglück bei Landquart, April 1955.<br />

4 Tote, 1 Invali<strong>der</strong>; 180000 Franken Unfallkosten.<br />

Nach einer Versammlung fuhren fünf Teilnehmer mit dem Auto nach Hause. Vor <strong>der</strong> Brücke über<br />

die Landquart verfehlte das Auto vermutlich infolge übersetzter Geschwindigkeit — <strong>der</strong> Lenker stand<br />

unter Alkoholeinfluss — die leichte Kurve und raste in eine Brückenmauer.<br />

7. Absturz eines Lastwagens auf <strong>der</strong> Gotthardstrasse, Oktober 1955.<br />

1 Toter, 5 Verletzte; 130000 Franken Unfallkosten.<br />

Ein Lastwagen mit fünf Mitfahrern geriet auf <strong>der</strong> zufolge Strassenarbeiten eingeengten Fahrbahn<br />

über den Strassenrand und stürzte etwa 40 m einen Abhang hinunter.<br />

8. Brand und Explosion in einem Magazin, Oktober 1955.<br />

2 Tote, 22 Verletzte; 150000 Franken Unfallkosten.<br />

In einem Lager mit leicht brennbaren Materialien entstand durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters<br />

ein Brand. Ein explodierendes Benzinfass bespritzte die an den Räumungs- und Löscharbeiten beteiligten<br />

Leute mit brennendem Benzin.<br />

9. Absturz einer Dienstbrücke beim Bau eines Kraftwerkes, Juni 1956.<br />

4 Tote, 1 Verletzter; 300000 Franken Unfallkosten.<br />

Infolge Fehlens einer Abschrankung stürzte ein schwerer Betonkübel aus grosser Höhe auf eine<br />

Dienstbrücke. Durch den Aufprall kippte die Brücke, wobei vier von fünf darauf befindlichen Arbeitern<br />

80 m abstürzten. Ein Arbeiter, <strong>der</strong> sich im letzten Moment an einer Drahtseilschlaufe halten<br />

konnte, wurde mit nur leichten Verletzungen geborgen.<br />

10. Pontonunglück, Juli 1956.<br />

8 Tote, 6 Verletzte; 510000 Franken Unfallkosten.<br />

Ein Pontonierfahrverein unternahm mit 31 Mann eine Talfahrt auf dem damals Hochwasser<br />

führenden Rhein. Infolge falscher Einschätzung <strong>der</strong> Strömungsverhältnisse zerschellte <strong>der</strong> Ponton an<br />

<strong>der</strong> Rheinbrücke bei Trübbach, wobei elf Pontoniere, darunter acht Versicherte, ertranken. Die<br />

wenigen mitgeführten Schwimmwesten wurden als Sitzkissen benützt; einzelne Pontoniere waren des<br />

Schwimmens unkundig.<br />

11. Bergunglück im Rottalsattel, September 1956.<br />

4 Tote, 4 Verletzte; 115000 Franken Unfallkosten.<br />

Beim Abstieg von <strong>der</strong> Jungfrau, wobei wegen <strong>der</strong> ausserordentlich starken Vereisung alle Teilnehmer<br />

zusammen angeseilt waren, glitt im Rottalsattel <strong>der</strong> zweitvor<strong>der</strong>ste Mann einer Neunerpartie<br />

aus. Die ganze Seilschaft stürzte ab, wobei fünf Mann, darunter vier Versicherte, den Tod fanden.<br />

12. Absturz eines Schulflugzeuges, Juni 1957.<br />

9 Tote; 600000 Franken Unfallkosten.<br />

Begleitet von einem Fluglehrer unternahmen fünf angehende Verkehrspiloten zusammen mit zwei<br />

Ingenieuren und einem Techniker einen Schulungsflug. Aus unabgeklärten Gründen stürzte das Flugzeug<br />

aus grosser Höhe in den Bodensee, wobei sämtliche Insassen ums Leben kamen.<br />

13. Sprengunglück beim Bau eines Kraftwerkes, Juni 1957.<br />

9 Verletzte; 55000 Franken Unfallkosten.<br />

22<br />

Neun Arbeiter trafen an <strong>der</strong> Stollenbrust die letzten Vorbereitungen für die elektrische Zündung<br />

von 61 Sprengschüssen, als plötzlich fünf Schüsse detonierten. Glücklicherweise handelte es sich nur<br />

um sogenannte Helfer- o<strong>der</strong> Kranzschüsse, und offensichtlich hielt sich niemand im direkten Streubereich<br />

auf, so dass eine Katastrophe ausblieb.<br />

Der Unfall muss auf einen Blitzeinschlag in das überdeckende Gebirge zurückgeführt werden. Die<br />

entstehende Spannungsdifferenz an <strong>der</strong> Stollenbrust genügte, um die sehr empfindlichen elektrischen<br />

Sprengkapseln zur vorzeitigen Detonation zu bringen.

I<br />

14. Unfall auf einer Standseilbahn beim Bau eines Kraftwerkes, Juli 1957.<br />

9 Verletzte; 30000 Franken Unfallkosten.<br />

Mit <strong>der</strong> Standseilbahn wurden Arbeiter und Material zur Baustelle transportiert. Bei einer Umgruppierung<br />

in einer elektrischen Verteilstation wurden irrtümlich die Phasen verwechselt. Als <strong>der</strong><br />

Seilbahnwagen nun zur Talstation abgelassen werden sollte, setzte er sich in umgekehrter Richtung in<br />

Bewegung, fuhr über das obere Geleiseende hinaus und kippte um.<br />

15. Leuchtgasvergiftungen in einem Wohnhaus, November 1957.<br />

1 Toter, 6 Verletzte; 135000 Franken Unfallkosten.<br />

Weil das betreffende Wohnhaus selbst keinen Gasanschluss besass und da zudem <strong>der</strong> typische Gasgeruch<br />

fehlte, wurden die auftretenden Erkrankungen vorerst als Grippefälle betrachtet. Das Gas war<br />

aus einer geborstenen Hauptleitung entwichen und unter dem Strassenbelag hindurch in dasHaus eingedrungen.<br />

Das durchströmte Material hatte als Filter gewirkt, aber das geruchlose Kohlenoxyd nicht<br />

zurückgehalten. Von zehn betroffenen Personen waren sieben bei <strong>der</strong> Anstalt versichert.<br />

16. Unglück auf einer Standseilbahn beim Bau eines Stollens, Dezember 1957.<br />

1 Toter, 16 Verletzte; 190000 Franken Unfallkosten.<br />

Bei <strong>der</strong> Talfahrt eines mit Arbeitern besetzten Wagens riss etwa 25 m vor <strong>der</strong> Talstation das Zugseil.<br />

Der Wagen prallte mit grosser Wucht auf die Talstation. Die grosse Zahl <strong>der</strong> Verletzten ist darauf<br />

zurückzuführen, dass ein gleichzeitig mitbeför<strong>der</strong>ter Rollwagen in die Arbeitergruppe hineingeschleu<strong>der</strong>t<br />

wurde.<br />

Abgelehnte Fälle<br />

Eine beson<strong>der</strong>e Erhebung ergab, dass im Jahre 1956 in beiden Versicherungsabteilungen (ohne SBB<br />