1jgbmrt

1jgbmrt

1jgbmrt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

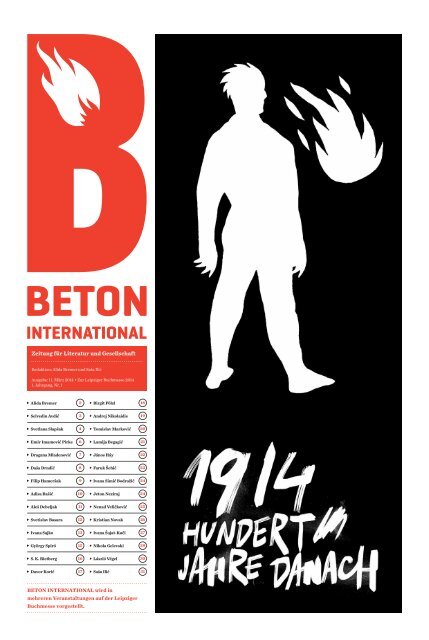

Zeitung für Literatur und Gesellschaft<br />

Redaktion: Alida Bremer und Saša Ilić<br />

Ausgabe: 11. März 2014 • Zur Leipziger Buchmesse 2014<br />

1. Jahrgang, Nr. 1<br />

Alida Bremer<br />

2<br />

Birgit Pölzl<br />

18<br />

Selvedin Avdić<br />

3<br />

Andrej Nikolaidis<br />

19<br />

Svetlana Slapšak<br />

4<br />

Tomislav Marković<br />

20<br />

Emir Imamović Pirke<br />

6<br />

Lamija Begagić<br />

21<br />

Dragana Mladenović<br />

7<br />

János Háy<br />

22<br />

Daša Drndić<br />

8<br />

Faruk Šehić<br />

23<br />

Filip Hameršak<br />

9<br />

Ivana Simić Bodrožić<br />

24<br />

Adisa Bašić<br />

10<br />

Jeton Neziraj<br />

24<br />

Aleš Debeljak<br />

11<br />

Nenad Veličković<br />

25<br />

Svetislav Basara<br />

12<br />

Kristian Novak<br />

26<br />

Ivana Sajko<br />

13<br />

Ivana Šojat-Kuči<br />

27<br />

György Spiró<br />

15<br />

Nikola Gelevski<br />

29<br />

S. K. Rietberg<br />

16<br />

László Végel<br />

30<br />

Davor Korić<br />

17<br />

Saša Ilić<br />

31<br />

BETON INTERNATIONAL wird in<br />

mehreren Veranstaltungen auf der Leipziger<br />

Buchmesse vorgestellt.

Alida Bremer<br />

Über die erste<br />

Ausgabe von BETON<br />

INTERNATIONAL<br />

Spezialthema: Was bedeutet das Attentat<br />

von Sarajevo für Autorinnen und Autoren<br />

aus Südosteuropa im Jahr 2014<br />

Die Vorgeschichte dieser ersten Ausgabe<br />

von BETON INTERNATIONAL ist einfach:<br />

Entgegen allen ungünstigen realpolitischen,<br />

ideologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten,<br />

in denen die Länder Südosteuropas<br />

stecken, gibt es unter den SchriftstellerInnen,<br />

PhilosophInnen, SoziologInnen, FeministInnen,<br />

gesellschaftlichen AktivistInnen und vielen<br />

anderen Bürgerinnen und Bürgern unzählige<br />

Initiativen und Projekte, die auf Begegnungen<br />

ausgerichtet sind und die engen nationalen<br />

Rahmen durch ständige Grenzüberschreitungen<br />

unterwandern – in der Hoffnung auf<br />

bessere und gerechtere Gesellschaften. Diese<br />

Durchlässigkeit bezieht sich natürlich nicht nur<br />

auf die Grenzen dieser Länder untereinander,<br />

sondern auch auf die Grenzen zwischen ihnen<br />

und anderen europäischen Ländern. BETON<br />

INTERNATIONAL ist Produkt einer derartigen<br />

Initiative.<br />

In Serbien erscheint seit 2006 eine Beilage<br />

der Tageszeitung „Danas“, die sich unter dem<br />

bewusst an Thomas Bernhard erinnernden<br />

Namen BETON einer Auseinandersetzung mit<br />

den kulturellen Grundlagen des politischen<br />

Geschehens im Land widmet. Am Anfang ein<br />

Produkt des Enthusiasmus von vier kritischen<br />

Geistern, wurde sie zunehmend zu einer wichtigen<br />

Stimme, die weit über die Grenzen Serbiens<br />

hinaus im ganzen Gebiet des ehemaligen<br />

Jugoslawien vernommen wurde.<br />

Ich erfuhr von BETON zum ersten Mal über<br />

Kruno Lokotar, einen kroatischen Verlagslektor,<br />

der bekannt dafür ist, dass er im ganzen<br />

Kulturraum des ehemaligen Jugoslawien zuverlässig<br />

neue literarische Talente aufspürt und<br />

ihnen zu ersten Büchern verhilft. Seitdem verbindet<br />

mich mit Saša Ilić – einer der Gründer<br />

von BETON und meines Erachtens einer der<br />

wichtigsten serbischen Autoren der mittleren<br />

Generation – neben einer Freundschaft auch<br />

eine fruchtbare Zusammenarbeit.<br />

Wir diskutierten über die Notwendigkeit<br />

einer Analyse der öffentlichen Diskurse in unseren<br />

Herkunftsländern und die dringende<br />

Notwendigkeit von Toleranz und Empathie,<br />

die nicht nur bei den Völkern Südosteuropas<br />

an Bedeutung zu verlieren scheinen. Wir waren<br />

uns einig, dass kritische Stimmen aus Südosteuropa<br />

in anderen europäischen Ländern<br />

wenig vernommen werden bzw. dass sie häufig<br />

in bestimmte Muster gepresst werden, wobei<br />

die Autorinnen und Autoren aus diesem unruhigen<br />

Gebiet unserer Meinung nach viel zu sagen<br />

hätten, was auch für andere Europäer von<br />

Interesse sein könnte. Zugleich wird in den<br />

europäischen Diskursen die balkanische Komplexität<br />

überbetont, so als wären die gesellschaftlichen<br />

Prozesse in diesem Gebiet etwas<br />

vollständig Fremdes und Exotisches – und nicht<br />

etwas durch und durch Europäisches, wenn<br />

auch die Entwicklungen nicht immer synchron<br />

mit denen in anderen – vor allem den wohlhabenderen<br />

– Ländern Europas verlaufen. Wir<br />

wollten etwas unternehmen, damit es zu einem<br />

verstärkten Austausch zwischen Autorinnen<br />

und Autoren gesellschaftskritischer Orientierung<br />

kommt – in einem Europa, das zumindest<br />

beim Austausch von Gedanken ein Europa ohne<br />

Grenzen sein sollte.<br />

Mit Hilfe des Netzwerks TRADUKI wurden<br />

daraufhin die Redaktionsmitglieder von BE-<br />

TON zu regelmäßigen Gästen in dem von TRA-<br />

DUKI geförderten Programm „Fokus Südosteuropa“<br />

auf der Leipziger Buchmesse, das ich<br />

seit 2008 kuratiere. Vor vier Jahren unterstützte<br />

das Netzwerk TRADUKI zum ersten Mal<br />

eine deutschsprachige Ausgabe von BETON, in<br />

der zur Leipziger Buchmesse 2010 eine Auswahl<br />

der wichtigsten BETON-Texte seit 2006<br />

veröffentlicht wurde. Im Rahmen des „Fokus<br />

Südosteuropa“ 2010 begegneten sich auch der<br />

kosovo-albanische Autor Jeton Neziraj und<br />

Saša Ilić, und aus dieser Begegnung entstanden<br />

gemeinsame Projekte. Im Jahr 2011 überraschte<br />

BETON – weiterhin mit Hilfe von TRADUKI<br />

– mit einer Nummer, in der sich junge kosovoalbanische<br />

und serbische SchriftstellerInnen<br />

gemeinsam in deutscher Sprache vorstellten.<br />

Im Jahr 2012 widmete sich die deutschsprachige<br />

Ausgabe von BETON dann dem Thema „Krise“<br />

und befragte dazu vor allem slowenische<br />

Autorinnen und Autoren, und im Jahr 2013<br />

hieß die Fragestellung: „Welche Ideen wirken<br />

in Südosteuropa subversiv“, wobei Subversion<br />

gegen engstirnige nationalistische Ideologien<br />

und gegen die Verbreitung von Korruption und<br />

Misswirtschaft in Südosteuropa gemeint war.<br />

In dieser Ausgabe ging es auch um (subversive)<br />

Wege aus der weltweiten Krise, da die wachsenden<br />

Unterschiede zwischen Reich und Arm<br />

nicht nur ein Problem der postsozialistischen<br />

Gesellschaften sind.<br />

Da Saša Ilić und ich bei der Erstellung der<br />

deutschsprachigen Ausgaben von Anfang an<br />

eng zusammenarbeiteten, entschlossen wir uns<br />

Ende Dezember 2013 – nachdem die ursprüngliche<br />

BETON-Redaktion in Belgrad auseinandergegangen<br />

war – BETON INTERNATIONAL<br />

zu gründen. Mit dem neuen Namen sollen unserer<br />

Verbundenheit mit der ursprünglichen<br />

Zeitung und unserer Absicht, international<br />

sichtbarer zu werden, Ausdruck verliehen werden.<br />

Wir waren uns einig, dass die Autorinnen<br />

und Autoren aus Südosteuropa mehr Vernetzung<br />

mit anderen Europäern benötigen, um<br />

nicht in ihrer südlichen geographischen Ecke<br />

isoliert zu bleiben, die dazu mit vielen Vorurteilen<br />

und Stereotypen belegt ist.<br />

Nicht auf der Suche nach einem Konsensus,<br />

sondern auf der Suche nach Mehrstimmigkeit<br />

entschlossen wir uns, die erste Nummer von<br />

BETON INTERNATIONAL einem in Südosteuropa<br />

hochumstrittenen, hochsymbolischen<br />

und hochaktuellen Thema zu widmen: dem Attentat<br />

von Sarajevo.<br />

Ironischerweise entpuppen sich die scheinbar<br />

rückständigen Südosteuropäer bisweilen<br />

als eine Art negativer europäischer Avantgarde.<br />

Das Attentat von Sarajevo aus dem Jahr 1914 war<br />

ein Ausdruck lokal brodelnder machtpolitischer,<br />

militärischer, klerikaler, sozialdemokratischer,<br />

modernistischer, revolutionärer und revolutionär-romantischer,<br />

sozial- und national-emanzipatorischer<br />

und nationalistischer Ideen und<br />

Kräfte sowie des Bestrebens nach einer neuen<br />

geopolitischen Ordnung. Von träumenden Gymnasiasten<br />

und gewaltverherrlichenden Dichtern<br />

über fortschrittliche Denker bis hin zu Reaktionären,<br />

von hungrigen Bauern und Arbeitern bis<br />

hin zu hinterlistigen Geheimpolizisten und dem<br />

gestärkten und siegessicheren Militärapparat –<br />

alles, was man in Südosteuropa vor dem Attentat<br />

auf allen Seiten antreffen konnte, war auch<br />

im restlichen Europa vorhanden. Dass sich am<br />

blutigen Ereignis in Sarajevo der Erste Weltkrieg<br />

entzünden konnte, ist ein Zeichen dafür, dass in<br />

Südosteuropa bestimmte Kräfteverschiebungen<br />

genauso wirksam waren wie in den anderen Teilen<br />

Europas.<br />

Als 1928 im Parlament des Königreichs der<br />

Serben, Kroaten und Slowenen ein serbischmontenegrinischer<br />

Nationalist tödliche Schüsse<br />

auf die kroatischen Delegierten abfeuerte,<br />

gehörten diese zu den ersten Vorzeichen eines<br />

neuen europäischen Unheils, die sich nur noch<br />

verstärkten, als kroatische und mazedonische<br />

Faschisten 1934 im Hafen von Marseille den<br />

serbischen (inzwischen jugoslawischen) König<br />

ermordeten. Der Idee einer homogenen staatstragenden<br />

Nation standen die Ideen der Selbstbestimmung<br />

kleinerer Völker bzw. der Überwindung<br />

jeder Nationalität im Namen der Solidarität<br />

der Klassen gegenüber; dem Erstarken des<br />

Militärs und des Staatsapparats standen Rufe<br />

nach mehr sozialer und individueller Gerechtigkeit<br />

entgegen. Diverse biologistische, aggressivmodernistische,<br />

militaristische und umstürzlerische<br />

Vorstellungen begleiteten diese Ideen.<br />

Auch dieses Wirrwarr aus Mythen, Vorurteilen,<br />

Bestrebungen, Plänen und mehr oder weniger<br />

dringenden Anliegen der politischen und zivilgesellschaftlichen<br />

Akteure aus dem Süden Europas<br />

waren nicht so ungewöhnlich und entsprachen<br />

jenen im restlichen Europa.<br />

Die verächtliche Bezeichnung des Balkans<br />

als ewiges Pulverfass ist deshalb unserer Meinung<br />

nach eine Projektion. Die Balkanregion<br />

ist eigentlich eine durch und durch europäische<br />

Region, mit dem restlichen Europa untrennbar<br />

verbunden. Sogar die Kriege im ehemaligen Jugoslawien<br />

der Neunziger – im Zuge des Zusammenbruchs<br />

des Sozialismus ausgelöst – lagen<br />

nicht derart außerhalb des europäischen geistigen<br />

Horizonts, wie man sie gemeinhin darstellt.<br />

Aufgebaut auf bestimmten – schon wieder allgemein<br />

europäischen – Widersprüchlichkeiten,<br />

war das Land besonders anfällig, als die großen<br />

Blöcke verschwanden und das Korsett der sozialistischen<br />

Staatsordnung entfiel. Auch der<br />

Gedanke, dass vermeintlich „reine“ Nationen<br />

bzw. Staatsgebilde, in denen alle Vertreter eines<br />

Volkes zusammenleben, einzig mögliche Träger<br />

einer stabilen staatlichen Ordnung sein können,<br />

ist ein gefährlicher und anachronistischer,<br />

aber durchaus europäischer Gedanke. Dieser<br />

schien in den Neunzigern im restlichen Europa<br />

zwar tatsächlich überwunden zu sein, doch in<br />

den letzten Jahren stellt man sich zunehmend<br />

die Frage, ob hier nicht der Schein trog. Die Geschehnisse<br />

in den Neunzigern auf dem Balkan<br />

wirken angesichts der aktuellen Stärkung xenophober<br />

Tendenzen in vielen Teilen Europas<br />

nicht mehr so exklusiv.<br />

Doch es gibt auch positive Botschaften aus<br />

dem Süden Europas, und unsere Zeitung ist<br />

nicht die einzige davon. Es ist eine Binsenweisheit,<br />

dass nur Konzerne und Wirtschaftsmonopole<br />

ausdrücklich übernational sind: Auch sie<br />

werden von den mächtigsten Nationen Europas<br />

bestimmt. Die Dominanz dieser globalen wirtschaftlichen<br />

Kräfte hat sich vor allem in den<br />

postsozialistischen Gesellschaften als verheerend<br />

gezeigt, da dort die korrupten Eliten sehr<br />

wenig für den Schutz der heimischen Produktion<br />

unternahmen und ihre Länder sehr schnell<br />

in Kolonien eines neuen Typus umwandelten.<br />

Diese Eliten verschanzten sich hinter dem Nationalismus<br />

und schürten Ängste und Missverständnisse,<br />

während sie sich gleichzeitig maßlos<br />

bereicherten.<br />

Die Unhaltbarkeit eines nationalistischen<br />

Denkens angesichts der sozialen Probleme, die<br />

unter einer derartigen Dominanz entstehen,<br />

wurde in den letzten Wochen ausgerechnet in<br />

Bosnien und Herzegowina wieder deutlich. In<br />

dem Land, in dem vor hundert Jahren Thronfolger<br />

Ferdinand erschossen wurde und das<br />

durch ein ethnisch definiertes Friedensabkommen<br />

seit zwanzig Jahren zwar befriedet, aber<br />

vollständig gelähmt ist, regen sich nun lautstark<br />

Stimmen, die diese unmögliche Situation<br />

ändern wollen. Die Bürgerinnen und Bürger<br />

des vom Krieg schwer traumatisierten Landes<br />

haben den Mut aufgebracht, sich gegen die eigenen<br />

Eliten zu wehren, die sich unter dem Deckmantel<br />

des Interessensschutzes der jeweiligen<br />

Ethnie bereichert haben, ohne irgendetwas für<br />

die wirtschaftliche Perspektive des gesamten<br />

Landes und das Wohl aller Bürger zu tun. Dass<br />

sie nicht darauf warten, dass EU oder UN eine<br />

rettende Entscheidung über ihre Köpfe hinweg<br />

treffen, sondern das Schicksal selbst in die<br />

Hand nehmen, direkte Demokratie in Form von<br />

Plenen umsetzen, sich über soziale Netzwerke<br />

verständigen und in Kategorien jenseits der<br />

veralteten nationalistischen Staatsentwürfe<br />

denken, all das kann einem naiv und zum Scheitern<br />

verurteilt vorkommen.<br />

Aber warum nicht hoffen, dass hundert Jahre<br />

nach dem Attentat von Sarajevo aus dieser<br />

Stadt ein ganz neues Signal kommen kann: dass<br />

eine friedliche Welt möglich ist, dass zwischen<br />

Menschen, die zufällig aus verschiedenen Ethnien<br />

und Religionsgemeinschaften stammen,<br />

eine produktive Zusammenarbeit sowie Toleranz<br />

und gegenseitiger Respekt möglich sind<br />

– und dass die Allianz zwischen einheimischen<br />

und ausländischen Profiteuren entlarvt werden<br />

muss, damit es zu einer gerechteren Verteilung<br />

der Ressourcen, der Arbeit und der Gewinne<br />

kommt Zumindest in unserer Zeitung ist<br />

es möglich, dass der Text des Enkels von Ivan<br />

Kranjčević, einem Mitglied der Verschwörergruppe<br />

aus Sarajevo, die 1914 das Attentat<br />

verübt hat, neben dem eines Verwandten der<br />

ermordeten Sophie Gräfin Chotek von Chotkowa<br />

und Wognin, Herzogin von Hohenberg<br />

veröffentlicht wird. Und dass Texte serbischer,<br />

kroatischer, bosniakischer (bosnisch-muslimischer),<br />

montenegrinischer, slowenischer, mazedonischer<br />

und kosovarischer AutorInnen neben<br />

welchen aus Österreich und Ungarn stehen,<br />

wobei nicht die Herkunft der Autoren, sondern<br />

nur ihre Phantasie und ihre Gedanken zählen.<br />

Alida Bremer<br />

Geboren 1959 in Split / Kroatien. Literarische<br />

Übersetzungen aus dem Kroatischen, Serbischen<br />

und Bosnischen. Freie Mitarbeiterin<br />

der S. Fischer Stiftung (Projekt TRADUKI). In<br />

ihrem Roman Olivas Garten (Eichborn Verlag<br />

2013) beschreibt sie das Leben von fünf Frauengenerationen<br />

ihrer Familie, wobei ein Panorama<br />

der kroatischen Geschichte der letzten<br />

hundert Jahre entsteht.<br />

Beton International März 2014 2

Selvedin Avdić<br />

Die kleine<br />

Taschenbibliothek des<br />

Attentäters<br />

William Morris: Kunde von Nirgendwo<br />

Ein Exemplar mit den Unterschriften von<br />

Princip und Čabrinović ist erhalten. Sie lasen<br />

es 1912 und kennzeichneten Stellen, die ihnen<br />

besonders gefielen.<br />

Princip unterstrich: „weil wir Zentralisierung<br />

vermeiden“, und Čabrinović: „… über das<br />

fehlende Interesse der Arbeiter in der kommunistischen<br />

Gesellschaft“.<br />

Svetozar Marković: Srpske obmane<br />

(Serbische Täuschungen)<br />

Wenn es um Bücher gehe, verstehe er keinen<br />

Spaß, sagte Gavrilo Princip zu seinem Arzt<br />

Dr. Morris Pappenheim, als er in Zimmer 33 der<br />

geschlossenen Abteilung des Krankenhauses in<br />

Theresienstadt lag:<br />

„Ständig in Bibliotheken, allein und einsam<br />

… Bücher sind mein Leben. Deshalb ist es jetzt<br />

ohne Lesen so schwer …“<br />

Nedeljko Čabrinović stellte für seine Kollegen,<br />

andere Druckereilehrlinge, eine Liste mit<br />

Büchern zusammen, die sie lesen müssten, „um<br />

in den Worten der Popen Wahrheit und Lüge<br />

unterscheiden zu können“. Diese Liste umfasst<br />

26 Titel und ist bis heute erhalten, darunter<br />

auch: Prvi maj 1907 (Der erste Mai 1907); Program<br />

i organizacija socijaldemokratske stranke<br />

u Hrvatskoj (Programm und Organisation der<br />

sozialdemokratischen Partei in Kroatien); Das<br />

kommunistische Manifest; Proleterijat i klasna<br />

borba (Proletariat und Klassenkampf ); Kako<br />

buržoazija nova pljačka radnike (Wie die neue<br />

Bourgeoisie die Arbeiter ausbeutet); Ispovijed<br />

pape Aleksandra II Bordžije (Die Bekenntnisse<br />

des Papstes Alexander II. Borgia) …<br />

Danilo Ilić übersetzte buchstäblich bis zum<br />

Tag des Attentats Bücher. In der letzten Nacht<br />

beendete er die Übersetzung eines Buches von<br />

Oscar Wilde. Er übersetzte auch Kierkegaard,<br />

Strindberg, Ibsen, Edgar Allan Poe…<br />

***<br />

Jeder Jungbosnier wollte Dichter werden.<br />

Princip hatte zwar nur wenig Talent, schrieb aber<br />

beharrlich, um besser zu werden. Bei zwei Gelegenheiten<br />

zeigte er Freunden seine Verse, das<br />

ist belegt. Beim ersten Mal las er Dragutin Mras<br />

ein Gedicht vor, das von Rosen handelte, die am<br />

Meeresgrund für das geliebte Mädchen blühen.<br />

Mras gefiel das Gedicht nicht. Beim anderen Mal<br />

erzählte Princip Ivo Andrić von seinen Gedichten.<br />

Er versprach, sie ihm zu zeigen, was er aber<br />

nie tat. Als Andrić ihn danach fragte, antwortete<br />

er, er habe sie vernichtet. Der einzige vollständig<br />

erhaltene lyrische Text Princips stammt aus dem<br />

Jahr 1911 und steht im Gästebuch der Bergsteigerhütte<br />

auf dem Berg Bjelašnica.<br />

1911 war auch das Jahr, das Princip gegenüber<br />

Dr. Pappenheim als kritisches Jahr in seinem<br />

Leben beschrieb. Damals entwickelten sich<br />

seine „Ideale über das Leben“ und er schloss<br />

sich der Organisation „Junges Bosnien“ an. In<br />

diesem Jahr verliebte er sich auch. Seine letzten<br />

Zeilen schrieb er einige Tage vor seinem Tod an<br />

eine Wand, er schrieb über Schatten, vor denen<br />

die feine Gesellschaft bei Hofe sich fürchtete.<br />

Mangel an Mitteilsamkeit hatte den über das<br />

allgemein Menschliche hinausgehenden Eindruck,<br />

den er auf mich machte, noch gesteigert,<br />

und er erschien mir manchmal als einsamer<br />

Fels im Meer, als Verstandesmensch ohne Herz,<br />

ebenso bar menschlicher Sympathie wie hervorragend<br />

durch seine Intelligenz.“<br />

Nikolaj Černiševski:<br />

Was getan werden muss<br />

Nedeljko Čabrinović war 14 Jahre alt, als er<br />

das Buch Was getan werden muss las. Sein Vater<br />

Vaso erwischte ihn bei der Lektüre, gab ihm<br />

eine Ohrfeige und schraubte die Glühbirne aus<br />

der Fassung.<br />

Černiševski hatte den Roman 1862 im Gefängnis<br />

geschrieben, während er auf sein Verfahren<br />

wegen der Anklage auf revolutionäre Umtriebe<br />

wartete. Er schrieb über die Bildung einer<br />

gerechteren Gesellschaft durch Familienbetriebe.<br />

Als er das Manuskript beendet hatte, wurde<br />

er verurteilt und nach Sibirien deportiert.<br />

Guy De Maupassant: Mont-Oriol<br />

Als Major Vasić von der „Narodna odbrana“<br />

(„Volkswehr“) Čabrinović im Park traf und in<br />

dessen Tasche dieses Buch sah, war er sehr<br />

enttäuscht. Er bevorzugte serbische Volksdichtung<br />

und schenkte Čabrinović eine Sammlung<br />

mit Heldenliedern, eine gebundene Ausgabe,<br />

die wie für einen Soldaten gemacht war,<br />

weil sie in der Brusttasche seines Hemdes eine<br />

Kugel abfangen und dem Mann das Leben retten<br />

konnte.<br />

Trifko Grabež und Gavrilo Princip wollten<br />

Čabrinović nicht mitnehmen, als sie Voja<br />

Tankosić, ein Mitglied der „Schwarzen Hand“,<br />

besuchten, weil Nedeljko ständig lächelte („das<br />

ist mein ganz normaler Gesichtsausdruck“, verteidigte<br />

er sich vergeblich). Der arrogante Komita<br />

Tankosić mochte keine lächelnden Menschen.<br />

Er glaubte, dass sie hinter der freundlichen<br />

Miene etwas versteckten. In Gesellschaft<br />

von Fanatikern fühlte er sich wohl. Den Jungbosniern<br />

schenkte er Pistolen und Bomben und<br />

gab ihnen Taschengeld für die Reise.<br />

Jules Payot: Die Erziehung des Willens<br />

Die Erziehung des Willens las Čabrinović<br />

1912 im Gefängnis in Trebinje, wo er drei Tage<br />

verbrachte, weil man ihn verdächtigte, Streiks<br />

der Druckereiarbeiter organisiert, Maschinen<br />

zerstört und Streikbrecher angegriffen zu haben.<br />

Ob nun wegen der Erziehung des Willens<br />

oder weil Čabrinović stärker geworden war, auf<br />

jeden Fall wurde er von da an nie wieder von seinem<br />

Vater geschlagen.<br />

Nedeljko wurde erwachsen und Herr seines<br />

eigenen Lebens. Und seines Todes natürlich,<br />

wie das eben so ist. Im Prozess sagte er:<br />

„Ich will meinem Vater nicht die Schuld geben,<br />

aber wäre die Pädagogik besser gewesen,<br />

würde ich nicht auf dieser Bank hier sitzen.”<br />

Die Jungbosnier teilten Markovićs Haltung,<br />

man könne die Gesellschaft durch das Wirken<br />

moralisch starker Einzelner mit sozialem Bewusstsein<br />

verändern, ihr Beispiel könne dazu<br />

beitragen, einen neuen, besseren Typ Mensch<br />

hervorzubringen.<br />

Vladimir Gaćinović versuchte, in Paris<br />

Trotzki davon zu überzeugen, dass alle Jungbosnier<br />

ein moralisches und bescheidenes<br />

Leben anstrebten, dass sie alle der Reihe nach<br />

revolutionäre Asketen und Puritaner seien. Er<br />

versuchte Trotzki zu überzeugen, in seiner Organisation<br />

herrsche das Prinzip ausnahmsloser<br />

Abstinenz von der Liebe.<br />

Im Fall von Princip stimmte das. Im Gefängnis<br />

gestand er Dr. Pappenheim, das er nie eine<br />

sexuelle Beziehung gehabt hatte. Er trug einen<br />

Gefängniskittel aus grobem Stoff und ohne<br />

Knöpfe. Mit seiner gesunden Hand versuchte<br />

er, ihn vorne zuzuhalten.<br />

Oscar Wilde: Der glückliche Prinz<br />

Einmal traf Princip Čabrinovićs Schwester<br />

Vukosava bei der Lektüre des Schundromans<br />

Die Geheimnisse des Hofes von Konstantinopel<br />

an. Er kritisierte ihren literarischen Geschmack<br />

und brachte ihr Geschichten von Oscar Wilde<br />

mit. Jahre später beschrieb Vukosava Princip<br />

als zurückhaltenden Knaben, manchmal geistreich,<br />

sogar sarkastisch, mit tiefliegenden Augen,<br />

schönen Zähnen und sehr hoher Stirn. Leo<br />

Pfeffer, Richter in Sarajevo, sah ihn kurz nach<br />

der Verhaftung und beschrieb ihn so:<br />

„Der junge Mann war klein, schwächlich,<br />

mit langem, gelblich bleichem Gesicht, man<br />

konnte sich nur schwer vorstellen, wie er, so<br />

klein wie er war, so still und bescheiden, sich<br />

zu einem solchen Attentat hatte entschließen<br />

können.“<br />

Milutin Uskoković: Došljaci<br />

(Die Zugezogenen)<br />

Neben Wilde borgte Princip Vukosava<br />

auch Uskokovićs Roman Došljaci. Warum hätte<br />

Uskoković der jungen Frau gefallen sollen<br />

Wäre ein Gedichtband vielleicht passender gewesen<br />

Milutin Uskoković sprang am 15. Oktober<br />

1915 in den Fluss Toplica und ertrank. Seine<br />

Freunde sahen den Grund im „Untergang des<br />

Vaterlands“.<br />

Oscar Wilde: Kunst als Kritik<br />

Danilo Ilić übersetzte dieses Buch im Jahr<br />

1913, zu einer Zeit, als er intensiv mit den Vorbereitungen<br />

des Attentats beschäftigt war. Kurz<br />

vor der Tat überlegte er es sich anders.<br />

Bis zum letzten Tag versuchte er Princip<br />

und Grabež zu überzeugen, den Plan vom Attentat<br />

aufzugeben. Seine Versuche waren, wie<br />

wir wissen, vergeblich.<br />

***<br />

Die Bücher aus der Taschenbibliothek des<br />

Attentäters fand ich verteilt auf den Seiten des<br />

zweibändigen Buches Sarajevo 1914 (Prosveta,<br />

Beograd, 1978) von Vladimir Dedijer. Soweit<br />

mir bekannt ist, sind diese Bücher bis jetzt nie<br />

an einem Ort zusammengestellt worden.<br />

Ein Buch aus der Bibliothek hallte, auswendig<br />

gelernt, jahrelang im Kopf eines Attentäters<br />

wieder. Es ist immer gefährlich, wenn ein Buch<br />

im Kopf nachhallt. Leider kommt das auch<br />

heutzutage häufig vor.<br />

***<br />

In die Taschenbibliothek des Attentäters<br />

sortierte ich folgende Bücher ein:<br />

Arthur Conan Doyle:<br />

Die Abenteuer des Sherlock Holmes<br />

Sima Pandurović:<br />

Dani i noći (Tage und Nächte)<br />

An Pandurovićs Poesie schätzte Princip<br />

am meisten den Pessimismus. Jovan Skerlić<br />

schrieb, zu der Zeit habe Pessimismus die ganze<br />

serbische Literatur „überflutet“: „Nie wurden<br />

so viele Friedhöfe besungen, nie schien das Nirvana<br />

ein so strahlendes Ideal wie in diesen düsteren,<br />

traurigen Zeiten.“<br />

Henrik Ibsen: Catilina<br />

Henrik Ibsen sah im permanenten Aufstand<br />

das oberste Gesetz des Lebens:<br />

Und ist das Leben nicht steter Kampf<br />

feindlicher Mächte in unserer Seele<br />

Und ist nicht dieser Kampf das einzige Leben<br />

dieser gleichen Seele<br />

Friedrich Schiller: Wilhelm Tell<br />

Gavrilo Princip las gerne Abenteuerromane,<br />

Alexandre Dumas, Walter Scott und besonders<br />

die Abenteuer von Sherlock Holmes.<br />

Bestimmt hat er diese Passage gelesen, in<br />

der Watson seinen Freund beschreibt: „Dieser<br />

Dieses Stück las Bogdan Žerajić wie ein Besessener,<br />

während er das Attentat auf General<br />

Marijan Varešanin vorbereitete. Er gab fünf<br />

Schüsse auf den Gouverneur ab, mit dem sechsten<br />

tötete er sich selbst. In seiner Hosentasche<br />

Beton International März 2014 3

fand die Polizei ein Notizbuch voller Zitate aus<br />

Wilhelm Tell.<br />

Im Gefängnis behauptete Princip, er habe<br />

bereits 1912 an Žerajićs Grab Rache geschworen.<br />

In der Nacht vor dem Attentat klaute er<br />

Blumen von anderen Gräbern und legte sie auf<br />

Žerajićs Grab.<br />

Peter Kropotkin: Die französische<br />

Revolution<br />

Bei Žerajić fand die Polizei neben seinem<br />

Notizbuch eine Anstecknadel, die der Inspektor<br />

in seinem Bericht so beschrieb:<br />

„… sie besteht aus einem roten kreisförmigen<br />

Stück Karton mit einem Durchmesser von 10 cm<br />

und einem ebenfalls roten erhöhten Rand und<br />

zeigt das Porträt eines Mannes mit Haaren und<br />

ohne Bart; sein Gesicht ist schrecklich schief, der<br />

Mund geöffnet und das Haar zerzaust.“<br />

Dem Leichnam Bogdan Žerajićs ließ die<br />

Polizei den Kopf abtrennen und beerdigte den<br />

Rest auf dem Teil des Sarajevoer Friedhofs, der<br />

Selbstmördern und Obdachlosen vorbehalten<br />

war. Sein Kopf wurde im Kriminalmuseum<br />

ausgestellt. Zu der Zeit war die Theorie des Kriminologen<br />

Lombroso populär, nach der Kriminelle<br />

einen speziellen Schädeldefekt aufweisen,<br />

und die Polizei glaubte, Žerajićs Kopf könnte<br />

der Wissenschaft nützen und die Öffentlichkeit<br />

interessieren. Nach dem Fall der Habsburger<br />

Monarchie wurde auch der Kopf in Žerajićs<br />

Grab gelegt.<br />

Sergej Stepnjak: Podzemna Rusija<br />

(Russischer Untergrund)<br />

Kritiker heben an Podzemna Rusija gewöhnlich<br />

die Wärme und Zuneigung hervor,<br />

mit der Stepnjak von seinen Freunden und Mitkämpfern<br />

spricht.<br />

Grabež und Princip waren bis zum letzten<br />

Tag der Meinung, Čabrinović sei nicht dazu fähig,<br />

das Attentat auszuführen. Grabež hielt ihn<br />

für leichtgläubig; er neige dazu, „in jedem Menschen<br />

einen Freund zu sehen“. Gegenüber Dr.<br />

Pappenheim beschrieb Princip ihn als „Wortklauber“<br />

von geringer Intelligenz. Danilo Ilić<br />

sagte einmal, Čabrinović habe die Bombe nur<br />

geworfen, um das Vertrauen seiner Freunde zurückzugewinnen.<br />

In der Nacht vor dem Attentat las Nedeljko<br />

Čabrinović zum wiederholten Mal Podzemna<br />

Rusija. Am Morgen steckte er das Buch neben<br />

den Bomben in seine Tasche und ging zur verabredeten<br />

Stelle an der Miljacka.<br />

Jasija Torunda:<br />

Kada se zemljaci sretnu i druge priče<br />

(Wenn sich Landsleute treffen und andere<br />

Geschichten)<br />

An den Rändern dieses Buches notierte Princip:<br />

„Was dein Feind nicht wissen darf, das verrate<br />

keinem Freund. Wenn ich über das Geheimnis<br />

schweige, wird es zu meinem Sklaven. Wenn ich<br />

es verrate, werde ich zu seinem Sklaven.“<br />

Leonid Andrejev: Priča o sedam obješenih<br />

(Die Geschichte von den sieben Gehängten)<br />

Andrejev schreibt über die Hinrichtung von<br />

zwei Kriminellen und fünf politischen Häftlingen,<br />

wie sie mit dem Tod umgehen, was sie<br />

durchleben und was sie kurz vor der Hinrichtung<br />

empfinden. Bevor Danilo Ilić hingerichtet<br />

wurde, schrieb er drei Briefe an seine Mutter. In<br />

zwei Briefen bat er sie um neue Kleidung, was er<br />

im dritten schrieb, werden wir nie erfahren. Die<br />

Ermittler fanden ihn im Haus von Ilićs Mutter<br />

und zerrissen ihn.<br />

Er wurde zusammen mit Miška Jovanović<br />

und Veljko Čubrilović am 3. Februar 1915 gehängt.<br />

Der Henker Alois Seyfried erzählte später<br />

in Interviews, sie seien an der Hinrichtungsstätte<br />

ungewöhnlich ruhig gewesen. Er wisse<br />

nicht mehr genau, welcher von den dreien zu<br />

ihm gesagt habe:<br />

„Ich bitte Sie nur, mich nicht lange zu quälen.“<br />

Der Henker habe geantwortet:<br />

„Keine Sorge, ich bin sehr erfahren in meinem<br />

Beruf, es wird nicht mal eine Sekunde dauern.“<br />

Petar Kropotkin: Zapisi revolucionara<br />

(Aufzeichnungen eines Revolutionärs)<br />

In der Nacht vor dem Attentat saß Princip<br />

in Gesellschaft bis nachts um elf in der Kneipe.<br />

Aus der Kneipe ging er dann auf den Friedhof an<br />

Žerajićs Grab, streifte danach durch die Stadt<br />

und ging schließlich nach Hause. Weil er nicht<br />

müde war, verbrachte er den Rest der Nacht mit<br />

diesem Buch.<br />

Kropotkin war einer der Lieblingsautoren der<br />

Jungbosnier. In seinem Buch Anarchismus und<br />

Moral schreibt er: „Zum Teufel mit dem ‚blauen<br />

Blut‘, das sich das Recht nimmt, Menschen, die<br />

sich nahe stehen und vertrauen, gegeneinander<br />

auszuspielen! Wir wollen es nicht und werden es<br />

bei jeder Gelegenheit vernichten.“<br />

Milan Rakić: Pjesme (Gedichte)<br />

In schweren Zeiten, und es gab selten andere,<br />

verkaufte Princip seine Bücher, um sich<br />

Lebensmittel kaufen zu können. Rakićs Gedichtband<br />

verkaufte er jedoch nie. Sein Lieblingsgedicht<br />

war „Na Gazimestanu“ (Auf dem<br />

Gazimestan), und darin die Strophe:<br />

Auch heute in der letzten Schlacht<br />

Ohne den verblassten alten Glanz,<br />

Werd ich für dich mein Leben geben, Vaterland,<br />

Im Wissen, was ich gebe und warum ich gebe.<br />

Im Gefängnis von Theresienstadt wurde<br />

Princip von der Tuberkulose aufgefressen. Auf<br />

seiner Brust eiterten Wunden und sein rechtes<br />

Ellbogengelenk war so porös, dass man Oberund<br />

Unterarm mit Silberdraht verbunden hatte.<br />

Er starb am 28. April 1918 um 18.30 Uhr.<br />

Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac<br />

(Der Bergkranz)<br />

Ein Buch, das sie alle beherrschte. Der<br />

Bergkranz ist das wichtigste Buch in dieser Bibliothek.<br />

Es konnte nicht gestohlen, verbrannt<br />

oder zerstört werden. Gavrilo Princip kannte es<br />

auswendig.<br />

Princip wuchs in einem Haus auf, das unterhalb<br />

des Dorfes Crni Potok stand, wo 1875<br />

die Aufständischen ihr größtes Lager hatten.<br />

Später eroberten es die Türken und töteten 150<br />

Aufständische.<br />

Als der dreizehnjährige Princip zum ersten<br />

Mal nach Sarajevo kam, floh er aus einem Gasthaus,<br />

weil ihn die Kleidung, die die Moslems damals<br />

trugen, erschreckte. Er schrie: „Türken!“<br />

und rannte hinaus. Es dauerte lange, bis er seine<br />

Angst abgelegt hatte. Während er sich eingewöhnte,<br />

lernte er den Bergkranz auswendig.<br />

Ja, der Wolf hat auf das Schaf sein Anrecht<br />

So wie der Tyrann auf schwache Menschen;<br />

Doch Tyrannen in den Nacken treten<br />

Sie zu zwingen zu des Rechts Erkenntnis,<br />

Ist des Menschen heiligste Verpflichtung!<br />

Ein natürliches Recht auf Mord.<br />

Tja …<br />

***<br />

Aus der Bibliothek können wir auf ihren Besitzer<br />

schließen. Zu welchem Zweck wurde die<br />

Taschenbibliothek des Attentäters, wie ich sie<br />

nenne, zusammengestellt<br />

In ihr sind, so will Dedijer uns glauben lassen,<br />

die wichtigsten Bücher der Attentäter enthalten.<br />

Bücher, die man in ihren Zimmern fand,<br />

die sie in Gesprächen erwähnten, an die sich<br />

ihre Freunde erinnern, in denen sie ganze Sätze<br />

unterstrichen und an deren Ränder sie Bemerkungen<br />

notierten.<br />

Doch es wäre unseriös, in der kleinen Bibliothek<br />

den Auslöser für Mord und Selbstmord<br />

zu sehen. Sie ist bescheiden, beinhaltet gerade<br />

mal 20 Titel. Sie würde in einen Rucksack passen<br />

und man könnte sie im Laufe eines Sommers<br />

lesen. Die Jungbosnier lasen viel, das wird<br />

vielerorts bezeugt, es können also nicht alle Titel<br />

sein. Wo sind die anderen Bücher<br />

Es scheint als hätten diese Bücher das<br />

Schicksal ihrer Besitzer geteilt. Jeder setzte<br />

sie, wie auch mit ihren Besitzern geschehen,<br />

für seine Zwecke ein, wie es ihm gerade gefiel<br />

– Tankosić, Apis, Pašić, die österreichischen<br />

Ermittler, Generäle und Politiker, Nationalisten,<br />

Romantiker, ein bisschen hier, ein bisschen<br />

dort… Am Ende waren sie verschwunden<br />

oder zu etwas geworden, was sie nie gewesen<br />

sind.<br />

Wie viele solcher Bücher gab es tatsächlich<br />

und wie sähe die Taschenbibliothek des Attentäters<br />

mit ihnen aus Wo sind Princips lyrische<br />

Gedichte über Rosen am Meeresgrund, die er<br />

Ivo Andrić versprochen hatte<br />

Das interessiert mich.<br />

Aus dem Bosnischen von<br />

Blanka Stipetić<br />

Selvedin Avdić<br />

Geboren 1969 in Zenica. Chef-Redakteur des<br />

Online-Magazins „Žurnal“. Er schreibt Erzählungen<br />

und Romane. Über seinen Roman<br />

Sedam strahova (Sieben Ängste; Titel der engl.<br />

Übersetzung Seven Terrors) schrieb unlängst<br />

ein „The Guardian“-Kritiker: “this remarkable<br />

debut illuminating the Bosnian war is like<br />

nothing I’ve ever read before”.<br />

Svetlana Slapšak<br />

Die Revolution<br />

der Frauen<br />

Ein vernachlässigter Aspekt<br />

des Ersten Weltkriegs<br />

Der Erste Weltkrieg hätte lediglich ein weiterer<br />

europäischer Erbfolgekrieg mit zivilen<br />

Kollateralschäden sein können – diese Kriege<br />

hatte es in Europa praktisch seit dem Mittelalter<br />

ohne Unterbrechung gegeben. Doch der<br />

Streit zwischen königlichen Verwandten hob<br />

sich dieses Mal durch ein unbekanntes Element<br />

hervor – Waffen, mittelbare und unmittelbare,<br />

die der brodelnde industrielle Kapitalismus<br />

für die Nationalstaaten produzierte, vor allem<br />

für Deutschland. Die ritterlichen und aufgestachelten<br />

europäischen Männer in Uniform<br />

(eine Minderheit widersetzte sich dem Kriegswahnsinn<br />

allerdings) waren mit Instrumenten<br />

der Massenvernichtung konfrontiert, deren<br />

tatsächliche Wirkung bis dahin nicht erforscht<br />

war: schwere Geschütze, Panzer und gepanzerte<br />

Fahrzeuge, Maschinengewehre, chemische<br />

Kampfstoffe, Flugzeuge, das Radio, die Telegraphie…<br />

Europäische Männerkörper wurden<br />

massenweise zerhackt und verunstaltet, der<br />

Krieg in den Schützengräben hatte keinen strategischen<br />

Nutzen und entwickelte sich zum<br />

Schlachthaus.<br />

Eine Entwicklung ist jedoch bis jetzt historisch<br />

nie analysiert und beschrieben, ja eigentlich<br />

nicht einmal bemerkt worden. Es kam zu<br />

einer revolutionären Veränderung der Stellung<br />

der Frau. Nur ein Aspekt dieser Entwicklung ist,<br />

dass Frauen nach dem Krieg in einigen europäischen<br />

Ländern das Wahlrecht bekamen. Ein<br />

entscheidender revolutionärer Umstand war<br />

die Veränderung des weiblichen Körpers und<br />

ihres Verhaltens. Beides hatte seine Ursache<br />

unmittelbar im Ersten Weltkrieg.<br />

Es war schnell klar, dass der Krieg an der<br />

Front und in den Schützengräben nicht ohne<br />

Frauen auskam – Krankenschwestern, Chauffeurinnen,<br />

Stenotypistinnen, Telefonistinnen,<br />

wie an der Front so auch im Hinterland. Die<br />

Kriegsindustrie verlangte nach Arbeitern, die<br />

aber gerade an der Front starben: Sie wurden<br />

durch Frauen ersetzt. Hunderttausende Frauen<br />

in Europa und auf anderen Kontinenten<br />

mussten ihre Körper und das, worin sich diese<br />

Körper bewegten, völlig neuen Bedingungen<br />

anpassen: Sie kürzten ihre Haare und kürzten<br />

ihre Röcke, zogen Hosen an, entledigten sich<br />

der beengenden Unterwäsche, zogen bequeme<br />

Schuhe an. Dem neuen Körper stellte die Industrie<br />

der Populärkultur den ganzen Schönheitsapparat<br />

aus der neuesten und populärsten<br />

Kunst an die Seite – aus dem Film: starke<br />

Schminke, verführerische Stoffe, Tänze, die den<br />

Körper betonten. So eröffneten sich den Frauen<br />

neue Räume für den Ausdruck ihrer Wünsche,<br />

und so reihten sie sich folgerichtig in die Masse<br />

der Verbraucher ein: Ihnen wurde suggeriert,<br />

dass das Angebot ihre Bedürfnisse befriedige.<br />

Außerdem wurden Frauen schnell und uneinholbar,<br />

Sportlerinnen, Rennfahrerinnen, Pilotinnen:<br />

Sie einzufangen war im wörtlichen<br />

wie auch im übertragenen Sinn nicht mehr so<br />

leicht.<br />

Als der Mann verunstaltet, verkrüppelt und<br />

häufig impotent aus dem Krieg zurückkehrte,<br />

erwartete ihn eine neue Frau, die überlebt<br />

hatte und nicht nur selbständig war, sondern<br />

auch egoistisch, wie sie es von ihrem stärksten<br />

Verbündeten, dem Kapital, gelernt hatte. In<br />

der mitteleuropäischen Literatur, besonders<br />

der serbischen und kroatischen, findet man erschreckende<br />

Zeugnisse traumatisierter Männer<br />

– sie, die „Hündin“, hatte überlebt und weiß Gott<br />

was getrieben, während er an der Front gelitten<br />

hatte. Das einzige, was er tun konnte, war – sie zu<br />

bestrafen. In Serbien war ein Drittel der Männer<br />

im Krieg umgekommen, da kann man vielleicht<br />

Verständnis aufbringen, doch nur als Grundlage<br />

für eine neue bürgerliche Bildung. Wohin ist<br />

die allmächtige expressionistische Göttin verschwunden<br />

Hass und offene Misogynie betreffen<br />

vor allem urbane Frauen.<br />

Das kapitalistische und das kommunistische<br />

System unterschieden sich beim Thema<br />

Frau, was in den Medien und der Kultur am offensichtlichsten<br />

wurde: Die kommunistische<br />

Ideologie durfte nicht riskieren, ihre größte<br />

Unterstützergruppe zu verlieren, die Frauen,<br />

die man durch eine Erweiterung ihrer Rechte<br />

und eine neue gesellschaftliche Anerkennung<br />

gewonnen hatte, und der Kapitalismus konnte<br />

es nicht riskieren, seine neuen Konsumentinnen<br />

zu verlieren. So trafen „weiblich“ und „unweiblich“<br />

in einem verlogenen und berechnenden<br />

Widerstreit und als „Dilemma“ der Frauen<br />

zum ersten Mal aufeinander. Diese unnatürliche<br />

Verbindung verwirrt auch heute noch viele<br />

Beton International März 2014 4

Frauen, denn sie erkennen nicht die Nutznießer<br />

hinter Forderungen, die ihnen die kostbarste<br />

Zeit und Lebensfreude rauben.<br />

Auch ohne Blick auf diese Extreme und Abschweifungen<br />

wurden weiblicher Körper und<br />

weibliches Verhalten nach dem Ersten Weltkrieg<br />

nie wieder wie früher. Versuche, den weiblichen<br />

Körper nach dem Zweiten Weltkrieg wieder<br />

zu disziplinieren – wie zum Beispiel durch<br />

Diors „A-Linie“, durch Korsetts, steife Stoffe<br />

und Reifröcke – hatten nur teilweise und nicht<br />

auf der ganzen Welt Erfolg. Als die patriarchale<br />

Struktur nach dem Zweiten Weltkrieg die<br />

grundlegenden Errungenschaften der Frauenrechte,<br />

auch aus der Zeit vor und während<br />

des Ersten Weltkriegs, offensichtlich zunichte<br />

machte, schrieb Simone de Beauvoir einen verzweifelten<br />

Aufschrei des Feminismus, Das andere<br />

Geschlecht (1949).<br />

Die vielleicht interessanteste „Ikone“ der<br />

populären Kultur ist der Vamp. In ihm spiegeln<br />

sich Ambivalenz und Verwirrung angesichts des<br />

neuen Frauenkörpers und der neuen Stellung<br />

der Frau in der Gesellschaft wider. Gleichzeitig<br />

jedoch enthält diese Ikone Spuren unterschiedlicher<br />

Strategien, ritueller Narrationen und des<br />

Bedürfnisses, eine solche Frau für den Diskurs<br />

zu nutzen: Der Vamp entspringt dem Film, dem<br />

globalen Medium, das bis heute Verhaltensmodelle<br />

formt.<br />

Der Begriff „Vamp“ ist ein Produkt der<br />

Massenkultur des 20. Jahrhunderts, eine Abkürzung<br />

für „Vampir“, im Übrigen eines der<br />

wenigen Wörter serbokroatischen Ursprungs,<br />

das man in französischen, englischen oder<br />

deutschen Sätzen hört. Die Popularität dieser<br />

Art Phantasiefrau steht in Verbindung mit<br />

dem Trauma des Ersten Weltkriegs: Die Frau<br />

blieb hinter der Front und wartete auf den geschwächten,<br />

verkrüppelten und verängstigten<br />

Mann, fordernd und voller neuer Ideen über<br />

ihre Rechte, mehr an sexuellen Erfahrungen<br />

als an einer monogamen Beziehung interessiert.<br />

Die Angst der Männer vor der Untreue<br />

ihrer Frauen und alle Kastrationsphobien konzentrierten<br />

sich im bedrohlichen Bild einer<br />

Frau, die selbst über ihr Vergnügen bestimmt.<br />

Doch Phantasien lassen immer mehrere Deutungen<br />

zu: Das Bild des Vamps diente auch zur<br />

Disziplinierung der Frauen, als Negativbeispiel,<br />

als drohende Strafe für Regelbruch. In<br />

allen Filmen, Romanen, Comics und Feuilletons<br />

ergeht es den Vamps schlecht, unabhängig<br />

davon, wie viele Männer und Frauen sie in<br />

ihren unheilvollen Liebesabenteuern vernichten.<br />

Während des Zweiten Weltkriegs erfand<br />

man für die amerikanischen Soldaten und<br />

Männer eine vereinfachte Form des Vamps<br />

– das Pin-up-Girl, eine Fotofrau, die man an<br />

die Wand hängen kann: Betty Grable und Rita<br />

Hayworth. Zeitweise leidet das Pin-up-Girl an<br />

der eigenen Attraktivität, doch es ist nicht provokativ<br />

wie der Vamp und erwartet auch keine<br />

umfangreichen Liebeserfahrungen. Seine<br />

Weiblichkeit „geschieht“ ihm, es missbraucht<br />

sie nicht wie der Vamp. Anders gesagt, nach<br />

ungefähr zwanzig Jahren hatte die Zensur den<br />

Vamp eingeholt und jegliches Entwicklungspotential<br />

dieser Figur ausgelöscht.<br />

Wenn man sich mit der Emanzipation der<br />

Frau beschäftigt, darf man den Anteil der Massenkultur<br />

an diesem Prozess nicht vernachlässigen,<br />

die Schlüsselfunktion von Bildern,<br />

Symbolen, narrativen Einheiten, Erfolgsgeschichten,<br />

kurz gesagt die Mythologie einer<br />

bestimmten Zeit und eines bestimmten Ortes.<br />

In der westlichen fortschrittlichen Welt<br />

entdecken Historiker erst jetzt, wie sehr die<br />

Emanzipation durch den Ersten Weltkrieg beschleunigt<br />

und durch den Zweiten Weltkrieg<br />

gebremst wurde – ein Prozess, der in den Ländern<br />

Mitteleuropas unterschiedlich verlief,<br />

von den außereuropäischen Ländern gar nicht<br />

zu sprechen.<br />

Doch trotz der offensichtlichen Unterschiede<br />

sind auf der Weltkarte der Vamps einige<br />

Eigenschaften in allen Kulturen gleich:<br />

Der Vamp entspricht dem Bild einer Welt, in<br />

der die Geschlechter einander unversöhnlich<br />

gegenüberstehen und in der der ständige Konflikt<br />

immer wieder von Neuem die Macht des<br />

Mannes sichert. Ohne Herausforderung wäre<br />

diese Macht langweilig, deshalb wird hier ein<br />

Raum der „Ungewissheit“ umrissen, den der<br />

Vamp symbolisiert. Anders gesagt dient die<br />

Vampfrau einer weiteren absehbaren männlichen<br />

Strategie. Eine starke Männerhand ist<br />

auch deshalb erforderlich, weil Frauen ohne<br />

Kontrolle zum Vamp werden könnten und<br />

dann Männern zur Unterhaltung dienen würden.<br />

Die Möglichkeit, dass ein Mann einem<br />

Vamp „verfällt“, ist nicht weniger attraktiv als<br />

andere Verführungstechniken. In den meisten<br />

Geschichten über Vamps kann sich der<br />

Mann „retten“. Seine Sexualität wird dadurch<br />

nur bestätigt und gestärkt, während die der<br />

Frau bei intensivem Einsatz „geschwächt“<br />

wird. Tatsächlich ist es nahezu umgekehrt.<br />

Deshalb kann man die sinkende männliche<br />

Selbstsicherheit an der Veränderung des Bildes<br />

von Phantasiefrauen beobachten. Nach<br />

der Vampfrau, die über emanzipatorische Energie<br />

verfügte, und dem passiven Pin-up-Girl<br />

kam in Filmen und Populärkultur die Variante<br />

der Verführerin der 60er und 70er Jahre, die<br />

„Nymphe“, eine übertrieben junge, aber sexuell<br />

verführerische Kindfrau. Diese Tendenz<br />

zur Infantilisierung weiblicher Sexualität setzt<br />

sich bis heute fort. Daraus entwickelte sich<br />

auch ein interessanter Strang: Im amerikanischen<br />

Film als dem kulturellen Ursprungsraum<br />

des Vamps entstand durch Parodie der<br />

Vamp-Filme die Gestalt einer selbständigen,<br />

klugen und ein wenig übergeschnappten Frau<br />

in den Komödien der dreißiger Jahre (screwball<br />

comedy) - eine moderne Protagonistin, die<br />

in der Zeit der Wirtschaftskrise den erniedrigten<br />

und verunsicherten Mann rettet.<br />

Das hundertjährige Jubiläum des Ersten<br />

Weltkriegs müsste diesen Kanal öffnen und uns<br />

mit allzu lange verborgenen und vernachlässigten<br />

Informationen aus der Geschichte der<br />

Frauen versorgen. Ich fürchte allerdings, dass<br />

viele Hundertjahrfeiern sich darauf beschränken<br />

werden, Orden um Denkmäler, Friedhöfe<br />

und Bilder von schnauzbärtigen Offizieren,<br />

Fahnen, Uniformen, Waffen und Ähnlichem<br />

herum zu tragen. Auf allen Seiten gibt es ausreichend<br />

Daten, Erinnerungen, literarische<br />

und künstlerische Bearbeitungen, um die große<br />

Revolution der Frauen zu rekonstruieren, die<br />

während des Ersten Weltkriegs stattfand. Im<br />

besten Fall wird es eine Erinnerung an die feministische<br />

Bewegung geben, die nach dem Ersten<br />

Weltkrieg überall in Europa neuen Schwung bekam<br />

und neue Formen annahm.<br />

Doch diese neue Frau, die die Universitäten,<br />

die Wissenschaft und Technik eroberte,<br />

die ihre neue Sensibilität im Jazz äußerte, eine<br />

neue Sexualethik, Verhütung und bewusste<br />

Mutterschaft einforderte, unterstützt durch<br />

Psychoanalyse und Reformpädagogik, wurde<br />

zum wichtigsten Erkennungszeichen der neuen<br />

Zeit.<br />

Die Parallele zwischen einer Zeit des Wohlstands<br />

und einer voller sozialer Spannungen,<br />

einer noch nie dagewesenen Entwicklungsgeschwindigkeit<br />

der Medien und der Technik<br />

und gleichzeitig einer Zeit der schmerzlichen<br />

Blindheit gegenüber den Gefahren solcher<br />

Spannungen heute, wie es auch vor dem Ersten<br />

Weltkrieg gewesen ist, ist offensichtlich. An<br />

der Geschichte der Frauen erkennt man, dass<br />

der Erste Weltkrieg nicht „beendet“ ist und<br />

nicht zu Versöhnung und gegenseitigem Verständnis<br />

geführt hat. Was soll man da erst zu<br />

dem noch nicht beendeten Zweiten Weltkrieg<br />

sagen Die sozialen Spannungen und Probleme<br />

im neuen Finanzkapitalismus, begleitet<br />

von der globalen Rückkehr in die Sklavenhaltergesellschaft,<br />

versprechen nichts Gutes: Im<br />

Gegenteil, es ist genau die explosive Mischung,<br />

die bei der harmlosesten Ursache hochgehen<br />

kann, bei irgendeinem Vorfall irgendwo auf<br />

der Welt. Die Rechte der Frauen wurden mit<br />

dem Fall der sozialistischen Staaten zurückgedrängt<br />

und erlebten einen backlash, den<br />

man nun wirklich nicht mit der Einführung<br />

der Demokratie begründen kann. Aber genau<br />

das passiert schon seit zwanzig Jahren in den<br />

postsozialistischen Gesellschaften. Ein globales<br />

weibliches Gebet würde heute darauf gerichtet<br />

sein, dass wir verschont bleiben mögen<br />

davor, dass erst ein neuer Weltkrieg uns Frauen<br />

unsere alten Rechte zurückgibt und neue<br />

hinzufügt.<br />

1913 erschien den Hochgebildeten Europas<br />

ein wahnsinniger Krieg unvorstellbar. Uns<br />

bleibt noch etwas Zeit, das heute Unvorstellbare<br />

zu bedenken.<br />

Aus dem Serbischen von<br />

Blanka Stipetić<br />

Svetlana Slapšak<br />

Geboren 1948 in Belgrad. Zusammen mit der<br />

Gruppe 1000 Frauen für den Frieden wurde sie<br />

2005 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.<br />

Gastdozentin an zahlreichen europäischen<br />

und amerikanischen Universitäten. Professur<br />

für Anthropologie antiker Welten, Gender Studies<br />

und Balkanologie (seit 2003), Dekanin des<br />

ISH (Institutum Studiorum Humanitatis) in<br />

Ljubljana. Sie veröffentlichte über 40 Bücher<br />

und Sammelschriften und über 400 Studien,<br />

über 100 Essays, einen Roman, Übersetzungen<br />

aus dem Alt- und Neugriechischen, Lateinischen,<br />

Französischen, Englischen und Slowenischen.<br />

Beton International März 2014 5

Emir Imamović Pirke<br />

Ergänzungen zur Biographie<br />

Franz Ferdinands<br />

nen, ist, dass niemand aus der Geschichte lernt“,<br />

zitierte Eva am Ende ihres ersten und einzigen<br />

Gesprächs über den Krieg Bismarck.<br />

Also widmete sich Mirza seiner Arbeit und<br />

Eva der ihren. Sie beschlossen, keine Kinder zu<br />

bekommen, und hatten so genügend Zeit, sich<br />

weiterzubilden, und genügend Raum, um beim<br />

Abendessen über das Klonen oder die Geschichte<br />

zu sprechen, insbesondere über die Ursachen<br />

des Ersten Weltkriegs, ein Thema, von dem Eva<br />

fasziniert war.<br />

„Weißt du, mein Schatz“, sagte sie einmal zu<br />

ihm, „es wäre großartig, die Akteure jener Ereignisse<br />

in unserer Gegenwart zu treffen. Aber<br />

ich meine nicht die Könige und die Minister, die<br />

Generäle und so weiter, sondern Menschen wie<br />

Gavrilo Princip.“<br />

„Warum denn, mein Schatz“, fragte Mirza<br />

und nahm einen Schluck vom australischen Wein.<br />

„Weißt du, mein Schatz, Gavrilo Princip war<br />

achtzehn Jahre alt, als er neunzehnhundertvierzehn<br />

Franz Ferdinand tötete. Das heißt,<br />

bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr war er<br />

ein kränklicher Bauer aus irgendeinem Kaff.<br />

Dann verließ er seine Familie, formte seine<br />

politischen Einstellungen und bereitete sich<br />

praktisch auf das Ende seines Lebens vor“, antwortete<br />

Eva.<br />

„Ich verstehe nicht, mein Schatz … Die Welt<br />

war damals noch einfacher“, sagte Mirza.<br />

„Ja, eben, mein Schatz“, fuhr Eva fort.<br />

„Weißt du, Princip war nicht irgendein Idiot.<br />

Dumm war er jedenfalls nicht. Stell dir mal vor,<br />

was jemand täte, der eine so klar ausformulierte<br />

Meinung von seiner damaligen Welt hatte,<br />

wenn er nur knappe achtzig Jahre später mit<br />

der heutigen Welt konfrontiert würde“<br />

„Na ja, mein Schatz, er wäre halt mit dem<br />

Krieg konfrontiert, und dabei setzte er sich<br />

doch, wenn ich mich recht erinnere, für eine<br />

Vereinigung auf dem Balkan ein, Bosnien mit<br />

Serbien, irgend so etwas, und gerade die führen<br />

ja heute Krieg …“, sagte Mirza.<br />

„Dieser Krieg wird doch auch irgendwann<br />

vorbei sein, mein Schatz“, antwortete Eva.<br />

„Denkst du“, fragte Mirza und schaute sie<br />

so an, dass sie spürte, wie ihre Brustwarzen steif<br />

wurden.<br />

In dieser Nacht liebten sie sich auf der<br />

Couch und tranken in den Pausen einen Shiraz<br />

Cabernet Malbec. Es war Freitag, am nächsten<br />

Tag konnten sie ausschlafen. Am Wochenende<br />

ließ Mirza sein Lauftraining ausfallen. Eva ging<br />

sowieso nie laufen.<br />

Über das Ansehen, das Eva unter Historikern<br />

genoss, wusste Fadil Zulfikarpašić nicht alles,<br />

aber jedenfalls genug: Er selbst war ebenfalls<br />

von Geschichte fasziniert. Als Begründer eines<br />

Balkaninstituts hörte er von seinen Freunden,<br />

hochgeschätzten Historikern vom Balkan und<br />

aus Europa, viel über Eva. Doktor Zenić erzählte<br />

ihm eines Abends bei einer Tasse Tee von Mirza<br />

und davon, was über ihn gesprochen wurde. Dies<br />

reichte aus, um den reichen bosnischen Emigranten<br />

von mysteriöser Herkunft zu veranlassen,<br />

seinem jungen Neffen eine Geldsumme zu<br />

überweisen, die es ihm ermöglichen sollte, sich<br />

noch intensiver seiner wissenschaftlichen Arbeit<br />

zu widmen und keine Zeit mehr auf Dinge<br />

zu verschwenden, mit denen er die Erwartungen<br />

seiner Bewunderer nicht erfüllen würde, die<br />

über die Kenntnisse und Talente des jungen Kollegen<br />

mit dem schwer auszusprechenden Nachnamen<br />

staunten.<br />

Das Geld, von dem gemunkelt wurde, es<br />

stamme aus dem Waffenhandel, kam auch Eva<br />

zugute. Es erleichterte ihr, Studienreisen zu<br />

unternehmen, Forschungen zu betreiben und<br />

Von Doktor Z. konnte man zumindest bis<br />

zum Jahr 2001 nicht behaupten, er hätte mehr<br />

Glück als Verstand. Von beidem hatte er nämlich<br />

eigentlich mehr als die meisten. Ab 2001<br />

waren jedoch seine wenigen und nicht allzu<br />

engen Freunde – eher würde man von guten Bekannten<br />

sprechen – steif und fest davon überzeugt,<br />

dass ihn zuerst das Glück und später auch<br />

der Verstand allmählich im Stich ließen. Es war<br />

in diesem Jahr, dass die angesehene Schweizer<br />

Historikerin Eva Zulfikarpašić auf der Rückreise<br />

von einer Fachtagung über das „Junge Bosnien“<br />

in Wien bei einem Verkehrsunfall ums Leben<br />

kam, was das Leben von Doktor Z. vollkommen<br />

veränderte. Nein, der hochgeschätzte Genetiker<br />

bosnisch-herzegowinischer Herkunft<br />

Dr. Mirza Zulfikarpašić gab sich nicht etwa dem<br />

Alkohol hin, er wachte nicht tagelang am Grab<br />

seiner Gattin, er verwandelte ihr gemeinsames<br />

luxuriöses Heim nicht in ein Mausoleum, und<br />

er ließ sich auch nicht gehen. Eigentlich blieb<br />

scheinbar alles beim Alten, außer dass er seine<br />

Arbeitsstelle kündigte: An Werktagen stand er<br />

um sechs Uhr morgens auf, lief fünf Kilometer,<br />

aß ein weichgekochtes Ei zum Frühstück und<br />

trank dazu einen frischgepressten Saft, las Le<br />

Monde, duschte morgens und abends, rasierte<br />

sich einmal täglich, schnitt alle fünf Tage seine<br />

Nägel und ging alle fünfzehn Tage zum Friseur.<br />

Das Haus verließ er immer tadellos gekleidet<br />

und wichtige Theatervorstellungen ließ er nicht<br />

aus. Einen Tag, nachdem er die Todesnachricht<br />

erhalten hatte, warf er alle Aschenbecher, die<br />

seine nunmehr tote Frau mit der Asche selbstgedrehter<br />

Zigaretten der Marke „Drum“ zu füllen<br />

pflegte, kurzerhand in den Müll.<br />

Als Spross zweier angesehener bosnischer<br />

Familien namens Kreševljaković und<br />

Zulfikarpašić war Mirza, damals Kreševljaković<br />

nach seinem Vater, mit Privatlehrern für Geige,<br />

Deutsch und Französisch, einer Gouvernante<br />

und einem Tennistrainer aufgewachsen. Mit sieben<br />

besaß er eine eigene Kinderbibliothek, die<br />

fast hundert Titel umfasste. Zum ersten Schultag<br />

wurde er mit einer Jahreskarte des Volkstheaters<br />

in Sarajevo belohnt. Schon damals wusste<br />

er, dass im Gebäude des Volkstheaters zur Zeit<br />

der österreichisch-ungarischen Monarchie das<br />

Gemeindezentrum untergebracht war. Mit zehn<br />

konnte er problemlos auf Deutsch lesen, mit<br />

zwölf reiste er zum ersten Mal nach Zürich, und<br />

mit vierzehn ließ er alle wissen, dass er nicht vorhabe,<br />

wie sein Vater Wasserkraftwerke im Irak<br />

und Militärstützpunkte in Libyen zu planen<br />

und die Bauarbeiten zu beaufsichtigen, sondern<br />

dass er wie seine Mutter den Arztberuf ergreifen<br />

wolle. Der Cousin seiner Mutter – Fadil<br />

Zulfikarpašić, ein Millionär und Emigrant mit<br />

Schweizer Staatsbürgerschaft – ermöglichte<br />

Mirza eine Ausbildung in seiner neuen Heimat,<br />

und so wurde Mirza gleich nach seinem Abitur<br />

zum Medizinstudenten und erhielt eine Wohnung<br />

und eine beträchtliche Summe Geldes zur<br />

Deckung seiner laufenden Kosten zur Verfügung<br />

gestellt. Allerdings waren zwei Bedingungen<br />

daran geknüpft: Er musste einen hervorragenden<br />

Studienerfolg vorweisen, und er musste<br />

seinen Nachnamen ändern. So wurde aus Mirza<br />

Kreševljaković zunächst Mirza Zulfikarpašić<br />

und einige Jahre später Doktor Z. Den neuen<br />

Nachnamen konnten die Kollegen genauso wenig<br />

aussprechen wie den alten, mit Ausnahme<br />

von Doktor Miha Zenić, der aus Šibenik stammte<br />

und dessen Tochter Eva nach ihrer Hochzeit<br />

am Genfer See am 9. Mai 1993 ebenfalls den<br />

Nachnamen Zulfikarpašić annahm.<br />

Nachdem die Eheleute in ihrer Hochzeitsnacht<br />

mehrere Orgasmen gehabt hatten – Mirza<br />

drei und Eva zwei – , sahen die beiden gemeinsam<br />

auf CNN, wie die Alte Brücke in Mostar zerstört<br />

wurde, und beschlossen daraufhin, keine<br />

Nachrichten aus ihren Heimatländern mehr<br />

zu verfolgen: seine bosnisch-muslimische und<br />

ihre kroatisch-katholische Herkunft hätten ihre<br />

Meinungen über den muslimisch-kroatischen<br />

Konflikt in Bosnien und Herzegowina definieren<br />

und, so dachten sie, ihre Beziehung belasten<br />

können. „Was wir aus der Geschichte lernen könan<br />

diverse Dokumente aus der Zeit vor dem Ersten<br />

Weltkrieg heranzukommen. Indessen veröffentlichte<br />

Mirza seine Arbeiten in wichtigen<br />

Fachzeitschriften, besuchte Kliniken, hielt Vorlesungen<br />

ab und arbeitete mit den allerbesten<br />

Spezialisten der Welt zusammen. Mit einigen<br />

von ihnen präsentierte er schon 1997 der ganzen<br />

Welt Dolly, das erste geklonte Schaf, und<br />

gemeinsam mit anderen plante er für 2001 den<br />

Versuch, einen Menschen zu klonen.<br />

Am Freitag, den 8. März 2001, sollte Eva aus<br />

Wien zurückkehren. Mirza hatte einen Flug für<br />

Sonntag, den zehnten, gebucht. Zum Frauentag<br />

hatte er ihr eine Halskette besorgt und dazu<br />

einen Ratgeber, der ihr dabei helfen sollte, mit<br />

dem Rauchen aufzuhören. Ein Telefonanruf<br />

unterbrach seinen Lesenachmittag: Man informierte<br />

ihn, dass Eva bei einem Verkehrsunfall<br />

ums Leben gekommen war. Sie hatte die Kontrolle<br />

über ihr Auto verloren, weil sie ihr Feuerzeug<br />

gesucht hatte.<br />

Doktor Zenić beschloss, seine Tochter einäschern<br />

zu lassen. Einen Teil von Evas Asche bewahrte<br />

Mirza fortan in der Schachtel auf, in der<br />

sie ihm ihr erstes Geschenk überreicht hatte. Der<br />

Rest wurde zum Grab der Familie Zenić auf dem<br />

Friedhof der Heiligen Anna in Šibenik gebracht.<br />

Mirza kam nicht zur Trauerfeier, was überall auf<br />

Unverständnis stieß. Er saß an diesem Tag am<br />

Esstisch, an dem Platz, wo üblicherweise Eva gesessen<br />

war, und dachte lange über einen Wunsch<br />

nach, den er Eva erfüllen wollte.<br />

Doktor Z. war geradezu besessen von der<br />

Idee eines Gavrilo Princip im einundzwanzigsten<br />

Jahrhundert. Den Verstand hatte er allerdings<br />

nicht verloren. Der hochgeschätzte Genetiker<br />

spielte nicht etwa mit dem Gedanken,<br />

Princip zu klonen. Abgesehen davon, dass er<br />

sich über die Unmöglichkeit eines solchen Un-<br />

Beton International März 2014 6

terfangens im Klaren war, widersetzte er sich<br />

auch jedem Versuch, Menschen zu klonen, mit<br />

aller Kraft. In die USA hatte er nämlich nur reisen<br />

wollen, um sich am Misserfolg jener Kollegen<br />

zu ergötzen, die ihm übertriebene Skepsis<br />

vorgeworfen hatten. Mirzas Plan war ein ganz<br />

anderer. Er beschloss, ein Neugeborenes zu<br />

finden und zu adoptieren oder zu kaufen oder<br />

was auch immer, und dieses Kind unter genau<br />

den gleichen Bedingungen aufzuziehen, unter<br />

denen auch Princip aufgewachsen war. Er wollte<br />

das Kind von der Wirklichkeit abschirmen<br />

und seine Ansichten auf genau jener Grundlage<br />

formen, auf der damals der Sohn eines Postangestellten<br />

zum Mörder des Thronfolgers Franz<br />

Ferdinand und seiner Gattin Sophie geworden<br />

war. Dazu benötigte Doktor Z. Zeit und Raum<br />

– Geld hatte er genug, und sollte er mehr brauchen,<br />

könnte er jederzeit eine Immobilie verkaufen,<br />

die er von seinem reichen Onkel geschenkt<br />

bekommen hatte.<br />

Mirza Zulfikarpašić änderte wieder seinen<br />

Nachnamen: Genau genommen holte er einfach<br />

den väterlichen Nachnamen zurück und schrieb<br />

sich als Kreševljaković für das Geschichtsstudium<br />

ein, das seine verstorbene Frau abgeschlossen<br />

hatte. Er wusste alles über Eva, kannte jeden<br />

wichtigen Augenblick ihres Lebens, von<br />

den ersten Erinnerungen bis zur verfluchten<br />

Nikotinsucht. Nach zwölf Jahren des Studiums,<br />

des Lernens und Forschens in Bibliotheken und<br />

Archiven, als Mirza mühevoll alle wichtigen Informationen<br />

über das „Junge Bosnien“ und seine<br />

Mitglieder zusammengetragen hatte, stand<br />

sein einschlägiges Wissen dem Evas um nichts<br />

nach. Der angesehene Doktor Z. mit seiner brillanten<br />

Karriere als Genetiker, der von den besten<br />

Kliniken und Instituten eingeladen wurde,<br />

der in den besten Fachzeitschriften publizierte<br />

und dessen Zukunftsaussichten in der Kollegenschaft<br />

Neid hervorriefen, hörte für immer<br />

auf zu existieren.<br />

Der Schweizer Staatsbürger Mirza Kreševljaković<br />

passierte problemlos die Passkontrolle<br />

am Flughafen von Sarajevo und nahm ein Taxi<br />

zum Hotel Europa. Das Grab des Vaters und die<br />

Mutter im Altersheim wollte er erst aufsuchen,<br />

nachdem er das, weshalb er gekommen war, erledigt<br />

hatte: ein Baugrundstück erwerben, weit<br />

weg von der Zivilisation und groß genug, um darauf<br />

eine Welt für seinen Gavrilo zu erschaffen. In<br />

seinem Zimmer im fünften Stock blätterte der<br />

einstige Doktor Z. im Telefonbuch und fand darin<br />

drei Familien mit dem Nachnamen Princip. Er<br />

rief die erste Telefonnummer an: Eine metallische<br />

Frauenstimme sagte ihm, dass die gewählte<br />

Telefonnummer nicht existierte. Die andere Telefonnummer<br />

funktionierte. Mirza ließ es lange<br />

läuten. Schließlich meldete sich ein alter Mann<br />

mit einer Piepsstimme. Mirza legte einfach auf.<br />

Die Telefonnummer 033455939 gehörte dem<br />

fünfunddreißigjährigen Braco Princip, von dem<br />

Mirza noch am selben Abend erfahren sollte,<br />

dass es sich bei ihm um einen Bergwerkstechniker<br />

handelte, der derzeit als Chauffeur für das<br />

Türkische Kulturzentrum „Yunus Emre“ tätig<br />

war. Die beiden verabredeten sich genau dort,<br />

wo Gavrilo Princip auf den Thronfolger geschossen<br />

hatte. Braco hatte sich zu dem Treffen bereit<br />

erklärt, weil er eine Aufwandsentschädigung in<br />

Höhe von hundert Euro erhalten sollte.<br />

„Ich bin Mirza“, sagte der ehemalige Doktor<br />

Z. und streckte dem hochgewachsenen,<br />

kahlköpfigen Mann im weißen T-Shirt mit dem<br />

Zeichen der Hypo Alpe Adria Bank und einem<br />

blauen Nilpferd seine Hand hin.<br />

„Braco“, antwortete Princip. Sein Lächeln<br />

war breit genug, um zu offenbaren, dass ihm der<br />

vierte Zahn links oben fehlte.<br />

„Ein ungewöhnlicher Name“, sagte Mirza.<br />

„Kein Name, es ist ein Spitzname“, erklärte<br />

Braco.<br />

„Wie lautet denn dein Name“, fragte Mirza.<br />

Auf die Antwort musste er etwa fünfzehn<br />

Sekunden warten, und dann sprach Braco genau<br />

in dem Augenblick, als eine Straßenbahn<br />

mit einer Werbung des ungarischen Mineralölkonzerns<br />

MOL an ihnen vorbeifuhr. Mirza<br />

musste seinen Gesprächspartner bitten, die<br />

Antwort zu wiederholen.<br />

„Gavrilo“, sagte Braco leise.<br />

„Gavrilo Princip“, fragte Mirza erstaunt.<br />

„Ja“, murmelte Braco.<br />

„Aber das ist doch …“, Mirza konnte seine<br />

Begeisterung kaum verhehlen.<br />

„Das ist furchtbar, Bruder“, entgegnete<br />

Gavrilo Braco Princip.<br />

Hätte Mirza Kreševljaković an diesem<br />

Abend im Restaurant „Dom“ nicht eine Rechnung<br />

von hundertfünfzig bosnischen Mark<br />

oder fünfundsiebzig Euro bezahlt, hätte er einige<br />

hunderttausend Euro verloren – und zwar<br />

im besten Fall. Braco erzählte ihm, dass die jugoslawischen<br />

Polizisten ihm regelmäßig Ohrfeigen<br />

verpasst hätten, wenn er seinen Namen<br />

gesagt habe, ohne seinen Ausweis zu zeigen,<br />

weil sie überzeugt gewesen seien, dass er sie<br />

nur provozieren wolle. Er erzählte aber auch,<br />

nur seinem Nachnamen habe er wenigstens das<br />

bisschen Schulbildung zu verdanken; er habe es<br />

nämlich gehasst, zu lernen. Dann erzählte er,<br />

sie hätten im letzten Krieg wegen seiner Mutter<br />

vor den Serben fliehen müssen, die Moslems<br />

hätten ihn aber wegen seines Namens verach-<br />

tetet. Jetzt kam Mirza nicht mehr mit, also erklärte<br />

ihm Braco, dass seine Mutter Muslimin<br />

sei und dass sie ihretwegen nicht im Stadtteil<br />

Grbavica hätten bleiben können, der von der<br />

serbischen Armee kontrolliert worden sei.<br />

Nachdem es ihnen dank ihres Schmucks und<br />

des guten Ansehens seines Vaters irgendwie<br />

gelungen sei, die Miljacka zu überqueren, sei er<br />

von der bosnisch-herzegowinischen Militärpolizei<br />

verhaftet und zusammengeschlagen worden,<br />

nur weil er so hieß wie der, wie sie sagten,<br />

„Terrorist, der den österreichischen Herrn und<br />

seine feine, schwangere Frau umgebracht hat“.<br />

Er fügte hinzu, dass man ihn sogar an die Front<br />

geschickt hätte, wenn er nicht an Tuberkulose<br />

erkrankt wäre.<br />

„Aber Princip war doch ein Idealist, er<br />

kämpfte gegen die Besatzer“, sagte Mirza.<br />

„Ach geh, er war ein Idiot. Ein richtiger Idiot.<br />

Gestorben mit knapp über zwanzig und nur<br />

vierzig Kilo, für nichts, so wie jeder andere Idiot,<br />

der denkt, er könnte etwas verändern“, antwortete<br />

Braco darauf.<br />

„Er kämpfte für die Freiheit“, wandte Mirza<br />

ein, bereit, sein Wissen zu demonstrieren.<br />

„Na, das ist ihm ja bestens gelungen, alle<br />

Achtung“, sagte Braco, bestellte sich ein Bier<br />

und gab weiter zum Besten, was er von seinem<br />

Namensvetter, der in einem tschechischen Gefängnis<br />

gestorben war, hielt.<br />

Mirza und Braco gingen spät auseinander,<br />

etwa um halb drei Uhr nachts. Braco wollte<br />

die versprochenen hundert Euro nicht annehmen.<br />

Auf einem A4-Blatt mit dem Namen<br />

des Hotels, darüber einer Krone und darunter<br />

der Zahl 130, schrieb Mirza einen Brief an Eva.<br />

Nachdem er mit „für immer Dein Mirza“ unterzeichnet<br />

hatte, machte er das Fenster auf,<br />

faltete einen Papierflieger und ließ ihn aus<br />

dem Hotel Europa segeln, hin zum Minarett<br />

der Begova-Moschee.<br />

„Mein Schatz, ich habe Gavrilo Princip im<br />

einundzwanzigsten Jahrhundert getroffen.<br />

Er ist Angestellter eines türkischen Kulturzentrums,<br />

Kunde einer österreichischen Bank<br />

und Konsument einer ungarischen Tankstelle.<br />

In Belgrad war er nur einmal, in Titos Mausoleum<br />

‚Haus der Blumen‘, im Alter von sieben<br />

Jahren. Ich schreibe Dir aus Sarajevo, aus dem<br />

Zimmer eines Hotels, in dem auch ein Wiener<br />

Kaffeehaus untergebracht ist und das, wie Du<br />

bestimmt weißt, Ende des neunzehnten Jahrhunderts<br />

von Gligorije Jeftanović erbaut wurde,<br />

einem serbischen Politiker aus Bosnien.<br />

Meine Liebste, Du hast mir immer gesagt, dass<br />

Du von Genetik keine Ahnung hast. Ich dagegen<br />

bin nicht sicher, ob irgendjemand in der Lage<br />

ist, die Geschichte dieses Landes zu verstehen.<br />

Hier ist eigentlich auch die Gegenwart nichts<br />

anderes als Geschichte. Mein Schatz, ich habe<br />

sehr lange …“ Das war zu lesen auf dem, was von<br />

Mirzas Brief an Eva übriggeblieben war. Der<br />

Rest des Textes war unleserlich: Der Papierflieger<br />

war nämlich in einer Pfütze gelandet.<br />

Nur ein Teil war unerklärlicherweise trocken<br />

geblieben.<br />

Mirza Kreševljaković ging nicht zum Grab<br />

seines Vaters, und auch seine Mutter im Altersheim<br />

besuchte er nicht. Er kehrte für<br />

kurze Zeit in die Schweiz zurück und tat etwas,<br />

was seinen wenigen und nicht allzu engen<br />

Freunden – eher würde man von guten<br />

Bekannten sprechen – endgültig den Beweis<br />

dafür lieferte, dass er nun für immer den Verstand<br />

verloren hatte. Schon wieder ließ er seinen<br />

Nachnamen ändern, aber diesmal änderte<br />

er noch dazu den Vornamen: Er nannte sich<br />

Franz Ferdinand. Nur Miha Zenić stellte ihm<br />

die Frage: „Warum denn, um Himmels willen“<br />

Fadil Zulfikarpašić war schon tot, und der Rest<br />

von Mirzas Schweizer Familie kämpfte vor Gericht<br />

um das Erbe. „Was wir aus der Geschichte<br />

lernen können, ist, dass niemand aus der Geschichte<br />

lernt, sagte Otto von Bismarck“, antwortete<br />

Mirza Evas Vater und fragte ihn, ob er<br />

möglicherweise jemanden kenne, dem er das<br />

Haus verkaufen könnte.<br />

Mirza Kreševljaković, Mirza Zulfikarpašić,<br />

Mirza Kreševljaković, also Franz Ferdinand, ist<br />

heute der Besitzer des Restaurants „Young Bosnia“<br />

in New York. Noch immer steht er jeden<br />

Morgen um sechs Uhr auf, läuft jeden Tag fünf<br />

Kilometer, isst zum Frühstück ein weichgekochtes<br />

Ei und trinkt dazu einen frischgepressten<br />

Saft, duscht morgens und abends, rasiert<br />

sich einmal täglich, schneidet alle fünf Tage<br />

seine Nägel und geht alle fünfzehn Tage zum<br />

Friseur. Das Haus verlässt er immer tadellos gekleidet.<br />

Er plant, am 28. Juni 2014 nach Sarajevo<br />