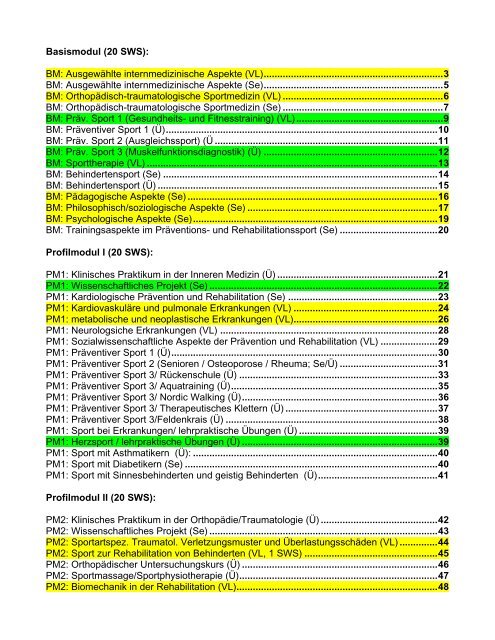

Basismodul (20 SWS):

Basismodul (20 SWS):

Basismodul (20 SWS):

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Basismodul</strong> (<strong>20</strong> <strong>SWS</strong>):<br />

BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (VL)..................................................................3<br />

BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (Se)..................................................................5<br />

BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (VL) ...........................................................6<br />

BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (Se) ...........................................................7<br />

BM: Präv. Sport 1 (Gesundheits- und Fitnesstraining) (VL)......................................................9<br />

BM: Präventiver Sport 1 (Ü)....................................................................................................10<br />

BM: Präv. Sport 2 (Ausgleichssport) (Ü ..................................................................................11<br />

BM: Präv. Sport 3 (Muskelfunktionsdiagnostik) (Ü) ................................................................12<br />

BM: Sporttherapie (VL) ...........................................................................................................13<br />

BM: Behindertensport (Se) .....................................................................................................14<br />

BM: Behindertensport (Ü) .......................................................................................................15<br />

BM: Pädagogische Aspekte (Se) ............................................................................................16<br />

BM: Philosophisch/soziologische Aspekte (Se) ......................................................................17<br />

BM: Psychologische Aspekte (Se)..........................................................................................19<br />

BM: Trainingsaspekte im Präventions- und Rehabilitationssport (Se) ....................................<strong>20</strong><br />

Profilmodul I (<strong>20</strong> <strong>SWS</strong>):<br />

PM1: Klinisches Praktikum in der Inneren Medizin (Ü) ...........................................................21<br />

PM1: Wissenschaftliches Projekt (Se) ....................................................................................22<br />

PM1: Kardiologische Prävention und Rehabilitation (Se) .......................................................23<br />

PM1: Kardiovaskuläre und pulmonale Erkrankungen (VL) .....................................................24<br />

PM1: metabolische und neoplastische Erkrankungen (VL).....................................................26<br />

PM1: Neurologsiche Erkrankungen (VL) ................................................................................28<br />

PM1: Sozialwissenschaftliche Aspekte der Prävention und Rehabilitation (VL) .....................29<br />

PM1: Präventiver Sport 1 (Ü)..................................................................................................30<br />

PM1: Präventiver Sport 2 (Senioren / Osteoporose / Rheuma; Se/Ü) ....................................31<br />

PM1: Präventiver Sport 3/ Rückenschule (Ü) .........................................................................33<br />

PM1: Präventiver Sport 3/ Aquatraining (Ü)............................................................................35<br />

PM1: Präventiver Sport 3/ Nordic Walking (Ü)........................................................................36<br />

PM1: Präventiver Sport 3/ Therapeutisches Klettern (Ü) ........................................................37<br />

PM1: Präventiver Sport 3/Feldenkrais (Ü) ..............................................................................38<br />

PM1: Sport bei Erkrankungen/ lehrpraktische Übungen (Ü) ...................................................39<br />

PM1: Herzsport / lehrpraktische Übungen (Ü) ........................................................................39<br />

PM1: Sport mit Asthmatikern (Ü): ..........................................................................................40<br />

PM1: Sport mit Diabetikern (Se) .............................................................................................40<br />

PM1: Sport mit Sinnesbehinderten und geistig Behinderten (Ü)............................................41<br />

Profilmodul II (<strong>20</strong> <strong>SWS</strong>):<br />

PM2: Klinisches Praktikum in der Orthopädie/Traumatologie (Ü) ...........................................42<br />

PM2: Wissenschaftliches Projekt (Se) ....................................................................................43<br />

PM2: Sportartspez. Traumatol. Verletzungsmuster und Überlastungsschäden (VL) ..............44<br />

PM2: Sport zur Rehabilitation von Behinderten (VL, 1 <strong>SWS</strong>) .................................................45<br />

PM2: Orthopädischer Untersuchungskurs (Ü) ........................................................................46<br />

PM2: Sportmassage/Sportphysiotherapie (Ü).........................................................................47<br />

PM2: Biomechanik in der Rehabilitation (VL)..........................................................................48

PM2: Sozialwiss. Aspekte der Traumatologie und Sportorthopädie (VL)................................49<br />

PM2: Sport mit Körperbehinderten (Se)..................................................................................50<br />

PM2: Sport bei degenerativen Veränderungen (Ü).................................................................51<br />

PM2: Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen (VL)................................................52<br />

PM2: Sporttherapeutische Konzepte nach Verletzungen (Ü)..................................................52<br />

PM2: Therapiespezifische Trainingsgeräte (VL/Ü) .................................................................54<br />

VP<br />

VP ZN

BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (VL)<br />

• Sportmedizinische Diagnostik und Untersuchung, Aktivitätsberatung:<br />

o Definition der Belastbarkeit, Vorüberlegungen zur Gesundheits- und<br />

Belastungsuntersuchung, Erörterung der klinischen Untersuchungsinhalte<br />

(Klinische Untersuchung, Laboruntersuchungen, Lungefunktionstest, EKG,<br />

Echokardiographie), Auswahl unterschiedlicher Ergometrieformen, Interpretation<br />

der Laktatleistungskurve, Indikationen der Spiroergometrie<br />

• Kardiovaskuläre Krankheiten I:<br />

o akuter Myokardinfarkt: Definition, Pathophysiologie, Epidemiologie, Diagnostik,<br />

Therapie (akut/Langzeit) Rehabilitation<br />

o Hypertonie und Sport:<br />

Blutdruckregulationsmechanismen, Definition der Hypertonie, Epidemiologie,<br />

Formen und Stadien der Hypertonie, begünstigende Faktoren, Diagnostik, richtige<br />

Blutdruckmessung, akute Komplikationen und langfristige Folgen der Hypertonie,<br />

Lebenserwartung, Therapie, Kombinationstherapie und Therapie der Hypertonie<br />

bei Sportlern<br />

• Kardiovaskuläre Krankheiten II:<br />

o Untersuchungsmethoden in der Inneren Medizin/Kardiologie<br />

o Anamnese, Ruhe-EKG, Langzeit-EKG, elektrophysiologische Untersuchung, 24 h-<br />

Blutdruckmessung, Kipptischuntersuchung, Belastungs-EKG (Ergometrieformen,<br />

Spiroergometrie), Echokardiographie, Rö-Thorax, Magnetresonanztomographie-<br />

Kardio-MRT-Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiographie, PTCA),<br />

Myokardbiopsie<br />

• Kardiovaskuläre Krankheiten III:<br />

o Risikofaktoren der Arteriosklerose<br />

o Koronare Herzkrankheit - akutes Koronarsyndrom - akuter Myokardinfarkt:<br />

Definition, Pathophysiologie, Epidemiologie, Symptomatik, Diagnostik, Therapie<br />

(medikamentös und interventionell)<br />

o Komplikationen, Prognose, Mortalität.<br />

o Differentialdiagnose „Akuter Thoraxschmerz“<br />

• Metabolisches Syndrom I (Diabetes):<br />

o Diabetes mellitus Typ II, Inzidenz des Diabetes in Bezug zur körperlichen Aktivität,<br />

Auswirkung der Intensität und Dauer der Aktivität auf die Diabetesinzidenz,<br />

physiologische Grundlagen des transmembranösen Glucosetransports (GLUT-4),<br />

Glucose und Insulin, Lebensstiländerungen, Wieviel Aktivität ist nötig? Wie wirkt<br />

sich eine Lebensstiländerung auf den Krankheitsverlauf und die Mortalität aus?<br />

• Metabolisches Syndrom II (Fettstoffwechsel):<br />

o Risikofaktoren der Arteriosklerose, Lipoproteine und Subfraktionen, Einfluss<br />

körperlicher Aktivität auf das Lipidprofil, Änderung des Lipidstatus Sport vs. Diät<br />

• Chronische Lungenkrankheiten:<br />

o Definitionen Asthma, COPD und Emphysem. Stadieneinteilung und<br />

Therapieoptionen. Untersuchungstechniken, Interpretation Spirometrie mit<br />

Fallbeispielen. Sport mit Lungenkranken. Ein- und Ausschlusskriterien,<br />

Belastungseinteilung. Praktische Hinweise für die Planung und Durchführung einer<br />

Lungensportgruppe.<br />

• Chronisches Müdigkeitssyndrom:<br />

o Chronic Fatigue Syndrome (CFS) – Definition, Symptomatik, Therapieoptionen.<br />

Überbelastung und Übertraining im Sport – wissenschaftlicher Hintergrund,

Terminologie, Ursachen. Diagnostische Möglichkeiten. Therapieoptionen.<br />

Praktische Tipps zur Vermeidung von Überbelastungssituationen im Sport.<br />

• Risiken körperlicher Aktivität: Plötzlicher Herztod<br />

o Anatomie, Physiologie des Herz-Kreislaufsystems, Reizleitungssystem,<br />

Energieversorgung des Herzens, Herzgröße bei Kindern, Sportlern, versch.<br />

Tierarten in Bezug zum Körpergewicht. Typische EKG-Veränderungen des<br />

Sportlers, Definition und Risiko des plötzlichen Herztodes (auch in Bezug auf<br />

ausgeübte Sportart), ursächliche Erkrankungen Verteilung in Bezug auf Alter,<br />

speziell besprochen Hypertrophe Kardiomyopathie, Myokarditis, Empfehlungen zur<br />

Vermeidung des Plötzlichen Herztodes im Sport<br />

• Körperliche Aktivität im hohen Lebensalter:<br />

o Alterungsprozess des Herz-Kreislaufsystems, insbesondere der Arterien: Zunahme<br />

Wanddicke, Steifigkeit, Durchmesser, Konsequenzen für den Blutfluß,<br />

insbesondere Scherkraft, Folgerungen für die körperliche Aktivität im<br />

Alterungsprozess, Trainierbarkeit der arteriellen Elastizität mit zunehmendem Alter<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe<br />

• Tumorerkrankungen:<br />

o Definition, Epidemiologie, Ätiologie, Krebsentstehung, TNM-System, Therapien,<br />

o Sport und Krebs: Epidemiologische Studien Zielsetzungen, Kontraindikationen<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Hiddemann W, Huber H., Bartram C.: Die Onkologie Teil I und II. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg <strong>20</strong>04<br />

Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland (Hrsg) in Zusammenarbeit mit dem<br />

Robert Koch Institut: Krebs in Deutschland – Häufigkeiten und Trends. 4. Ausgabe, Saarbrücken <strong>20</strong>04.<br />

Friedenreich CM, Orenstein MR: Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological<br />

mechanisms. J Nutr. 132 (11 Suppl): 3456-3464 (<strong>20</strong>02).<br />

Lötzerich H, Peters C, Schulz T: Körperliche Aktivität und maligne Tumorerkrankungen. In: Samitz G, Mensink G<br />

(Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München <strong>20</strong>02, pp.155-168.<br />

Peters C, Schüle K, Lötzerich H, Uhlenbruck G: Bewegung und Sport als Therapiemöglichkeit in der<br />

Krebsnachsorge. Geburtshilfe Frauenheilkunde. 56(2): M19-23 (1996).<br />

Peters C, Schulz T, Michna H: Exercise in Cancer Therapy. Eur J Sports Sci 2(3): 1-14 (<strong>20</strong>02).

BM: Ausgewählte internmedizinische Aspekte (Se)<br />

• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten<br />

o Wie wird eine Literaturrecherche durchgeführt, Herangehensweise an ein<br />

Referatsthema, Bewertung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen,<br />

Impactfactors von Zeitschriften, Medline-Recherche, Aufbau eines<br />

Literaturverzeichnisses, Zitierweise, Wie präsentiere ich das Thema<br />

• Themenvorstellung durch Studenten (Zweiergruppen)<br />

o mittels einer Literaturrecherche aktuelle medizinische, meist englischsprachige<br />

Literatur in der Medline eigenständig gesucht und erarbeitet werden soll. Die<br />

Präsentation des Themas dauert dann eine Stunde (pro Student 30 min)<br />

anschließend Diskussion mit Beantwortung von Fragen durch die Referenten.<br />

Abgabe eines Handouts.<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

� Athletenscreening bzgl. Plötzlicher Herztod<br />

� Sportliche Aktivität und Schlaganfall<br />

� Belastungshypertonie und Endotheldysfunktion<br />

� „Fit but fat“<br />

� Neue Diätansätze (Atkins, GI, Health Eating etc.)<br />

� Diabetes mellitus- Komplikationen beim Sport<br />

� periphere arterielle Verschlußkrankheit und Sport<br />

� Colonkarzinom und Sport<br />

� Sport bei Stammzelltransplantation<br />

� Einfluß von Sport auf Depressionen<br />

� HIV und Sport<br />

� Höhenkrankheit<br />

� Immunsystem<br />

� Adipositas im Kindes- und Jugendalter<br />

� Kollaps, Synkope, vegetative Dystonie<br />

� Allergie und allergisches Asthma und Sport<br />

� Magen-Darm-Probleme und Sport<br />

� Abnehmen – eine große Problemzone<br />

� Depression und Sport<br />

Eigene Recherche der Studierenden

BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (VL)<br />

Allgemeine Grundlagen:<br />

• Motorische Hauptbeanspruchungsformen im Leistungssport aus orthopädischer Sicht mit<br />

Beispielen aus verschied. Sportarten<br />

• Trainingsformen im Leistungssport aus orthopädischer Sicht<br />

• Sportorthopäd. Untersuchung: Beispiele aus Freizeit- und Leistungssport<br />

• Statik und Haltung des Bewegungs- und Stützapparates<br />

• Orthopäd. Krankheitsbilder und Leistungssport:<br />

o Wirbelkörperaufbaustörung, M.Scheuermann, Spondylolyse/-listhese<br />

o M. Osgood Schlatter/ Sinding-Larsen, Femoropatellares Schmerzsyndrom,<br />

„Jumpers knee“<br />

o Aseptische Knochennekrosen, Laxität, Instabilität<br />

o Knorpelschäden, Arthrose, Arthritis<br />

o Achillodynie, Tarsaltunnel-Syndrom, Fersensporn, Morton`sche Neuralgie<br />

o Knie-, Hüft- und Schulterprothesen<br />

o Sportanatomie<br />

Sportartspezifische Grundlagen:<br />

• Spezielle orthopädische Aspekte im Leistungssport anhand ausgewählter Sportarten:<br />

o Krafttraining, Bodybuilding, Gewichtheben<br />

o Ski nordisch (Diagonal, Skating)<br />

o Ski alpin (Freestyle, Carving)<br />

o Schwimmen, Wasserspringen<br />

o Tennis, Squash, Badminton<br />

o Fußball, Handball<br />

o Bergsteigen, Sportklettern, Segeln<br />

o Leichtathletik<br />

o Volleyball, Basketball<br />

o Radsport, Eishockey<br />

o Turnen u. Wettkampfgymnastik<br />

o Kampfsportarten<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Peterson L., Renström P.: Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzteverlag. Köln.<br />

<strong>20</strong>02

BM: Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin (Se)<br />

• Einführung<br />

• Übersicht: Epidemiologie akuter Verletzungen und Überlastungssyndrome im Sport<br />

o Typ. Verletzungen + Überlastungen bei: -Kindern und Jugendlichen, -Senioren<br />

• Frau im Sport:<br />

o Anatom. Unterschiede Frau-Mann. Konsequenzen?<br />

o Sporthistor. Entwicklung (Sportarten, körperliche Belastbarkeit, Welt-Rekorde)<br />

o Geschlechtsspez. Verletzungen + Überlastungen<br />

• Knie im Sport:<br />

o Femoropatellares Schmerzsyndrom<br />

o Patellaspitzensyndrom (Jumper`s knee)<br />

o Knorpelschaden, Osteochondrosis diss., Arthrose<br />

• Schulter im Sport:<br />

o Impingement-Syndrom<br />

o Laxität, Stabilität und Instabilität<br />

o Rotatorenmanschette<br />

• Ellbogen, Hand + Finger:<br />

o Ellenbogenluxation<br />

o Tennis-, Golfer-, Werferellbogen<br />

o Supinator-, Ulnaris-Syndrom<br />

o Beuge- und Strecksehnenverletzungen d. Hand<br />

• Schwimmen+Tauchen / Trendsport<br />

o Ist Schwimmen gesund? Kritische Fakten<br />

o Apnoe-Tieftauchen. Gefahren-<br />

o Trendsport: Rolle der Medien<br />

o Trendsport: Risiko,/-versicherung, Urteile<br />

o Trendsport: neueste Trends (Speed/CC-Golf, Amazonassurfen etc.)<br />

• Grundzüge der Nachbehandlung + Reha:<br />

o allg. + OSG<br />

o Knie + Schulter<br />

o Neue Erkenntnisse beim Dehnen?<br />

• Bergsport und Skisport:<br />

o Erfrierung + Unterkühlung, Management<br />

o Verletzungen beim Klettern: Indoor-Outdoor<br />

o Verletzungen beim Mountainbike<br />

o Verletzungen beim Telemark<br />

• Wirbelsäule, Rumpf + Becken:<br />

o Spondylolyse, Spondylolisthese im Sport<br />

o M.Scheuermann, Lumbalgie und Sport<br />

o Lumboischialgie, Protrusio, Prolaps im Sport<br />

• Allgemein und Rehabilitation:<br />

o Übertraining<br />

o Sinn und Unsinn der Eisbehandlung<br />

o Entzündung und Schmerz (Stadien etc.)<br />

• Typ. Verletzungen + Überlastung bei best. Sportarten:<br />

o Wassersport: Wakeboarding, Kitesurfen<br />

o Funpark: Skateboarden, BMX, Inline, Rollschuh

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Von Studierenden erarbeitet Literatur zu den jeweiligen Themen.

BM: Präv. Sport 1 (Gesundheits- und Fitnesstraining) (VL)<br />

• Gesundheit, Prävention, Rehabilitation<br />

• Gesundheitspolitische und gesetzliche Rahmenbedingungen<br />

• Gesundheitssurveys<br />

• Motorische Basisdiagnostik<br />

• Fitnesstest<br />

• Planung und Durchführung eines gesundheitsorientierten Trainingsprogramms<br />

• (Spezielle) Ernährung unter speziellen Bedingungen<br />

o Stoffwechsel und Belastung<br />

o Sporternährung<br />

o Vegetarismus<br />

o Parenterale / Enterale Ernährung<br />

o Orthomolekulare Ernährung<br />

o Ernährungsstatus: Erhebungsmethoden<br />

o Anorexia nervosa, Anorexia athletica, Bulimie, Binge-Eating-Störung<br />

Allgemeine Basisliteratur Präventiver Sport:<br />

Bös K, Wydra G, Karisch G: Gesundheitsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. Perimed Verlag, Erlangen<br />

1992<br />

Hurrelmann K, Klotz T, Haisch J (Hrsg): Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. Verlag Hans Huber,<br />

Bern <strong>20</strong>04<br />

Samitz G, Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag GmbH,<br />

München <strong>20</strong>02<br />

Schüle K, Huber G: Grundlagen der Sporttherapie. Gustav Fischer Verlag, München <strong>20</strong>00<br />

Vogt L, Neumann A (Hrsg): Sport in der Prävention. Dt Ärzte-Verlag, Köln <strong>20</strong>06<br />

Buskies W., Boeckh-Behrens W.-U. (1996). Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. Dr. Loges und Co. GmbH,<br />

Winsen, Seite 17.<br />

Allgemeine Basisliteratur Ernährung:<br />

Biesalski, H.K., Grimm, P.: Taschenatlas der Ernährung, Stuttgart: Thieme (<strong>20</strong>01)<br />

Pape, D. et al.: Gesund - Vital- Schlank, Köln: Deutscher Ärzte (<strong>20</strong>01)<br />

Biesalski, H.K. et al.: Ernährungsmedizin. Nach dem Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer,<br />

Stuttgart: Thieme (<strong>20</strong>04)<br />

Leitzmann, C. et al.: Ernährung in Prävention und Therapie. Ein Lehrbuch, Hippokrates (<strong>20</strong>03)<br />

http://www.ernaehrung.de/<br />

http://www.dge.de/<br />

http://www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/hinweise/krankheiten/ernaehrung_und_krankheit.htm<br />

http://www.gesundheit.de/ernaehrung/krankheit-ernaehrung/index.html

BM: Präventiver Sport 1 (Ü)<br />

• Belastungsdosierung<br />

o Belastungskontrolle<br />

o Subjektive Belastungseinschätzung<br />

o Pulskontrolle<br />

o Atmung<br />

o Belastungsintensität<br />

o Belastungsart<br />

o Einflussfaktoren<br />

• Kritische Betrachtung verschiedenster Belastungen im Gesundheitssport<br />

• Kritische Betrachtung diagnostischer Instrumente im Gesundheitssport<br />

o Basisdiagnostik<br />

o Fitnesstests<br />

• Aufwärmen unter bes. Berücksichtigung der Lebensaltersstufen<br />

• Krafttraining unter bes. Berücksichtigung der Lebensaltersstufen<br />

• Grundlagen der Gang-/Laufanalyse<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Balster K: Kinder mit mangelnden Bewegungserfahrungen, Teil 2. Sportjugend LSB NRW (Hrsg). Holterdorf,<br />

Oelde <strong>20</strong>03.<br />

Bös K, Wydra G, Karisch G: Gesundheitsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. Perimed, Erlangen 1992.<br />

Froböse I, Nellessen G, Wilke C (Hrsg): Training in der Therapie – Grundlagen und Praxis. Urban & Fischer,<br />

München Jena <strong>20</strong>03.<br />

Meusel H: Sport für Ältere. Schattauer, Stuttgart New York 1999.<br />

Samitz G, Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München<br />

<strong>20</strong>02.<br />

Schüle L, Huber G (Hrsg): Grundlagen der Sporttherapie. Urban & Fischer, München Jena <strong>20</strong>00.<br />

Williams MH: Ernährung, Fitness und Sport. Ullstein Mosby, Berlin, Wiesbaden 1997.

BM: Präv. Sport 2 (Ausgleichssport) (Ü)<br />

• Methodik + Didaktik des Ausgleichsportes<br />

• Angewandte Sportartenanalyse<br />

o Beispiele aus verschiedenen Sportarten/-aktivitäten<br />

• Angewandte Arbeitsplatzanalyse<br />

o Beispiele ausgewählter beruflicher Tätigkeiten<br />

• Lehrpraktische Erfahrungen<br />

o Themenbearbeitung in Form einer Lehrübung aus dem Katalog der in der<br />

Fakultät angebotenen Sportarten und Aktivitäten bzw. aus verschiedenen<br />

Berufsfeldern durch und mit Studierenden<br />

• Health-Coaching<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Von Studierenden erarbeitete Literatur.<br />

Literatur zu allgemeiner Fitness und sportartspezifische Literatur.

BM: Präv. Sport 3 (Muskelfunktionsdiagnostik) (Ü)<br />

• Didaktik und Methodik der Muskelfunktionsdiagnostik<br />

• Muskelfunktionsketten<br />

• Referenzpunkte<br />

• Beurteilungskriterien<br />

• Tests auf Kraft und Verkürzung<br />

• Test und Befundung der Muskeloberfläche<br />

• Neurologie<br />

• Dermatome<br />

• Praktische Erfahrungen<br />

• Testung der großen Muskeln des Bewegungsapparates nach Kendall und Janda<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Kendall FP/Kendall McCreary E: Muskeln, Funktionen und Test. Fischer Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>01<br />

(Klausurgrundlage)<br />

Janda V: Muskelfunktionsdiagnostik. Verlag Aceo, Leuven, 1994<br />

Putz R/Pabst R: Sobotta. Atlas der Anatomie des Menschen. Urban & Fischer, CD-ROM (Bildmaterial)<br />

Hochschild J:Strukturen und Funktionen begreifen.Band1+2 Thieme Verlag, Stuttgart, 1998 + <strong>20</strong>02 (Palpation)<br />

Banzer W/Pfeifer K/Vogt L: Funktionsdiagnostikdes Bewegungssystems in der Sportmedizin. Springer Verlag,<br />

Berlin, <strong>20</strong>04 (Zusammenfassung Diagnostik allg.)

BM: Sporttherapie (VL)<br />

• Einführung in die Sporttherapie<br />

• Effizienznachweis<br />

• Grundlagen der Ambulanten Sporttherapie<br />

• Maßnahmen und Methoden in der Sporttherapie<br />

• Kooperierende/ Alternative Therapiemethoden<br />

• Struktur der Sporttherapie<br />

• Patientenführung<br />

• Schmerz und Therapie<br />

• Therapie und Immobilisation<br />

• Therapie und Propiozeption<br />

BM: Sporttherapie (Ü):<br />

• Funktionsgymnastik<br />

• Fussgymnastik<br />

• Trainingsgeräte in der Therapie<br />

• Nordic Walking<br />

• Aqua Fitness<br />

• Rückenschule<br />

• Wirbelsäulengymnastik<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Froböse I / Nellessen G / Wilke C: Training in der Therapie. Grundlagen und Praxis. Urban & Fischer Verlag,<br />

München Jena, <strong>20</strong>03.<br />

Schönle CH: Rehabilitation. Thieme Verlag, Stuttgart, <strong>20</strong>03.<br />

Kunz M: Medizinisches Aufbautraining. Erfolg durch MAT in Prävention und Rehabilitation. Urban & Fischer<br />

Verlag, München Jena, <strong>20</strong>03.<br />

Buchbauer J: Krafttraining mit Seilzug und Fitnessgeräten. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf, <strong>20</strong>03.<br />

Ehrich D / Gebel R: Therapie und Aufbautraining nach Sportverletzungen. Philippka Sportverlag, <strong>20</strong>00.<br />

Schüle K / Huber G (Hrsg): Grundlagen der Sporttherapie. Prävention, ambulante und stationäre Rehabilitation.<br />

Urban & Fischer Verlag, München Jena, <strong>20</strong>00.<br />

Radlinger L et al.: Rehabilitatives Krafttraining. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998.<br />

Felder H et al.: Ambulante Rehabilitation. Thieme Verlag, Stuttgart, 1998.<br />

Horn HG / Steinmann HJ: Medizinisches Aufbautraining. Fischer Verlag, Stuttgart, 1998.

BM: Behindertensport (Se)<br />

• Behinderungsarten, Konsequenzen für den Sport, Beeinträchtigungen<br />

• Rehasport - Freizeit-/Breitensport – Leistungssport<br />

• Historische Entwicklung des Behindertensports<br />

• Grundlagen der Klassifizierung, Ursprünge bis Aktuelles<br />

• Paralympics, Special Olympics<br />

• Sinnesbehinderungen: Sehschädigungen/ Hilfsmittel, Psychomotorische<br />

Auffälligkeiten<br />

• Goalball: Regelwerk, Spielablauf<br />

• Gehörlosensport, Organisatorisches, Gebärdensprache<br />

• Beinbehinderungen (angeboren/erworben)<br />

• Armbehinderungen (angeboren/erworben)<br />

• Querschnitt<br />

• Zerebralparese, GB<br />

• Kleinwüchsige<br />

Allgemeine Basisliteratur<br />

Arnold W, Israel S, Richter H: Sport mit Rollstuhlfahrern. Johann Ambrosius Barth, Leipzig Berlin<br />

Heidelberg 1992.<br />

Bausenwein I: Sport mit Zerebralparetikern. Hofmann, Schorndorf 1982.<br />

Blaumeister G.: Herausforderung Behindertensport. Spitta, Balingen 1999.<br />

Innenmoser J: Schwimmspaß für Behinderte. Sport Fahnemann, Bockenem 1988.<br />

IPC (ed): Paralympic Winter Games 1976-<strong>20</strong>06. RLC, Paris <strong>20</strong>06.<br />

Kosel H, Froböse I: Rehabilitations- und Behindertensport. Pflaum, München 1998.<br />

Rusch H, Grössing S: Sport mit Körperbehinderten. Hofmann, Schorndorf 1991.<br />

Scheid V (Hrsg): Facetten des Sports behinderter Menschen. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>02<br />

Scheid V, Rank M, Kuckuck R: Behindertenleistungssport. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>03.<br />

Scheid V, Rieder H (Hrsg): Behindertensport - Wege zur Leistung. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>00.<br />

Interessante Internetseiten:<br />

www.paralympic.org<br />

www.dbs-npc.de<br />

www.rollstuhlsport.de<br />

www.bvs-bayern.com<br />

www.dg-sv.de

BM: Behindertensport (Ü)<br />

• Sport mit Sinnesbehinderten: Orientierungstraining für Blinde<br />

• Sport mit Sinnesbehinderten: Laufen auf Schallquelle<br />

• Sport mit Sinnesbehinderten: Springen, Klettern, Balancieren<br />

• Blinde (Goalball)<br />

• Sport mit Beinbehinderungen (ohne Rollstuhl): Gangbild, Spielformen<br />

• Sitzvolleyball<br />

• Sport mit Armbehinderungen<br />

• Elementare und spezifische Rollstuhltechniken<br />

• Mobilitätstraining<br />

• Rollstuhlrugby<br />

• Rollstuhlbasketball<br />

• Rollstuhltennis<br />

• Schwimmen im Behindertensport<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Arnold W, Israel S, Richter H: Sport mit Rollstuhlfahrern. Johann Ambrosius Barth, Leipzig Berlin<br />

Heidelberg 1992.<br />

Bausenwein I: Sport mit Zerebralparetikern. Hofmann, Schorndorf 1982.<br />

Blaumeister G.: Herausforderung Behindertensport. Spitta, Balingen 1999.<br />

Innenmoser J: Schwimmspaß für Behinderte. Sport Fahnemann, Bockenem 1988.<br />

IPC (ed): Paralympic Winter Games 1976-<strong>20</strong>06. RLC, Paris <strong>20</strong>06.<br />

Kosel H, Froböse I: Rehabilitations- und Behindertensport. Pflaum, München 1998.<br />

Rusch H, Grössing S: Sport mit Körperbehinderten. Hofmann, Schorndorf 1991.<br />

Scheid V (Hrsg): Facetten des Sports behinderter Menschen. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>02<br />

Scheid V, Rank M, Kuckuck R: Behindertenleistungssport. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>03.<br />

Scheid V, Rieder H (Hrsg): Behindertensport - Wege zur Leistung. Meyer & Meyer, Aachen <strong>20</strong>00.

BM: Pädagogische Aspekte (Se)<br />

• Pädagogische Aspekte in der Rehabilitation und Prävention<br />

o Freizeitpädagogik<br />

o Empowerment<br />

o Zukunftsforschung<br />

o Qualität im Gesundheitssektor<br />

o Stress<br />

o Gesundheitsförderung; Moderne Gesundheitskonzepte<br />

• Vorstellung von Betrieben und deren Präventions-/Gesundheitsvorsorgeprogrammen<br />

durch Studierende<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

BM: Philosophisch/soziologische Aspekte (Se)<br />

„Sport in der Prävention und in der Therapie von Krankheiten“<br />

Dieses Seminar möchte Grundlagen der Sport- und Gesundheitssoziologie vermitteln<br />

und dient als Basis für die darauf aufbauenden Profilmodule. Nach einer Einführung in<br />

soziologische Begriffe wie z.B. Sozialisation, Soziales Handeln, Schicht und Kultur wird<br />

auf die Struktur und Entwicklung unseres Gesundheitswesens eingegangen. Hier<br />

werden Aufgaben sozialer Einrichtungen der Rehabilitation und Prävention vorgestellt<br />

und ein Überblick über bestehende Netzwerke gegeben. Im weiteren Seminarverlauf<br />

werden Patientenkarrieren und das Erleben von Krankheit im familiären und<br />

soziokulturellen Kontext besprochen. Im Anschluss werden soziale Aspekte der<br />

Therapeut-Patient-Interaktion diskutiert und mögliche Interventionsformen in der<br />

Rehabilitation und Prävention angeschnitten.<br />

Themenübersicht:<br />

• Einführung, soziologische Begriffe<br />

Rolle, Norm, Sozialisation, Kultur, Institution, Organisation<br />

• Einführung in die Gesundheitssoziologie<br />

Einführung in Begriffe Geschichte, Entwicklung<br />

• Soziale Ressourcen und Strukturen<br />

Soziales Netzwerk - soziale Unterstützung und Gesundheit<br />

• Sozialer Einfluss auf Gesundheit/Krankheit<br />

Schicht, Schichtgradient und soziale Determinanten von Gesundheit<br />

• Sozialer Einfluss auf Gesundheit/Krankheit<br />

Soziale Repräsentationen und subjektive Theorien von Gesundheit<br />

• Soziale Rollen in der Rehabilitation<br />

Krankenrolle – Patientenkarrieren (institutional, personal)<br />

• Interaktion in Rehabilitation und Prävention<br />

Therapeut-Patient-Interaktion, Compliance<br />

• Krankheitserleben und Krankheitsbewältigung<br />

Selbstregulation, Selbsthilfe, Stressbewältigung<br />

• Belastungen für den Therapeuten<br />

Arbeitsbelastung, Berufsrolle und präventive Maßnahmen<br />

• Gesundheitspolitische Maßnahmen und Auswirkung<br />

Staatliche Präventionspolitik, Präventionsforschung<br />

Weitere Themen:<br />

• Struktur des dt. Gesundheitswesens aus soziologischer Perspektive<br />

(Organisation/Institution Krankenhaus-Therapiezentrum)<br />

• Prävention/Präventionsforschung bei Patienten<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Abels, H. (<strong>20</strong>01). Einführung in die Soziologie. Lehrbuch (Bd. 1 & 2). Wiesbaden: VS Verlag.

Giddens, A. (1995). Soziologie. Graz: Nausner & Nausner.<br />

Hurrelmann, K. (<strong>20</strong>03). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von<br />

Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Weinheim: Juventa Verlag.<br />

Siegrist, J. (1995). Medizinische Soziologie. München: Urban & Schwarzenberg.<br />

Wilker, F.-W., Bischoff, C. & Novak, P. (1994). Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie.<br />

München: Urban & Schwarzenberg.

BM: Psychologische Aspekte (Se)<br />

Die Veranstaltung legt einen Schwerpunkt auf (sport-) psychologische Maßnahmen der<br />

Primärprävention, insbesondere Entspannungsverfahren. Mit der Neufassung des<br />

Sozialgesetzbuch V im Jahr <strong>20</strong>00 hat der Bereich der Primärprävention eine hohe<br />

Bedeutung erhalten, ein Schwerpunkt darin bildet das Präventionsprinzip „Förderung<br />

individueller Kompetenzen der Belastungsverarbeitung zur Vermeidung stressbedingter<br />

Gesundheitsrisiken“ (AG Spitzenverbände, <strong>20</strong>06). Neben theoretischen Grundlagen zu<br />

Wirkung und Wirksamkeit von Entspannungsverfahren wird in der Veranstaltung ein<br />

Einblick in deren Anwendung und Durchführung vermittelt.<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Vaitl, D. & Petermann, F. (Hrsg.) (<strong>20</strong>04). Entspannungsverfahren. Das Praxishandbuch. Weinheim: Beltz<br />

PVU

BM: Trainingsaspekte im Präventions- und Rehabilitationssport (Se)<br />

• Jeweils 1-2 Studierende arbeiten ein Thema aus und tragen dies in<br />

• einem <strong>20</strong> –25 min Referat vor!<br />

• Zum Vortragstermin Abgabe eines „ Handout – Rohentwurfes“ beim Dozenten<br />

• In der folgenden Woche Abgabe des besprochenen und korrigierten Rohentwurfes<br />

mit<br />

• den entsprechenden Literaturangaben! Verteilung des Handouts an die<br />

Studierenden!<br />

• Anerkennung der Veranstaltung gemäß Anwesenheitsregelung u. termingerechter<br />

• Bearbeitung der Themen/ Hospitationen im Hochschulsport mit Hospitationsbericht<br />

Themenübersicht:<br />

• Einführung, Vorstellung der Themen, Themenvergabe<br />

• Beweglichkeit - Problemstellung<br />

• Beweglichkeit –Trainingskonzept<br />

• Krafttraining – Problemstellung<br />

• Krafttraining vs. Leistungstraining<br />

• Trainingskonzept Muskelaufbautraining<br />

• Problem Muskeldiagnostik<br />

• Muskeln/ Koordination: Faktoren der Beurteilung<br />

• Trainingskonzepte Koordination<br />

• Prävention – Problemstellung<br />

• Dimensionen der Prävention<br />

• Trainingskonzepte in der Prävention<br />

• Schlussbesprechung und Resümee<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Von Studierenden erarbeitete Literaturquellen.

PM1: Klinisches Praktikum in der Inneren Medizin (Ü)<br />

Hospitation in der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin mit<br />

schriftlichem Bericht

PM1: Wissenschaftliches Projekt (Se)<br />

Im Rahmen des wissenschaftlichen Projektes werden die Studierenden an eine<br />

wissenschaftliche Arbeitsweise herangeführt. Dabei werden unterschiedliche Themen im<br />

Bereich der Sportwissenschaft erarbeitet.<br />

• Themenfindung und Erarbeiten einer Fragestellung<br />

• wissenschaftliche Literaturrecherche<br />

• Literaturbearbeitung<br />

• Auswahl geeigneter sportwissenschaftliche Methoden entsprechend der<br />

Fragestellung<br />

• Durchführung wiss. Methoden<br />

• Auswertung und Interpretation von Messdaten<br />

• Schriftliche Ausarbeitung bzw. Präsentation<br />

Die Themen erstrecken sich über die unterschiedlichen Teildisziplinen der<br />

Sportwissenschaft:<br />

• Sportphysiologie<br />

• Sportpsychologie<br />

• Sport und Gesundheit<br />

• Leistungsdiagnostik<br />

• Biomechanik<br />

• Trainingswissenschaft<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Im jeweiligen Projekt recherchierte Literatur.

PM1: Kardiologische Prävention und Rehabilitation (Se)<br />

• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten:<br />

Internet, Pub-med-Recherche, Suchkriterien Studien, Impact-Faktoren, Korrektes<br />

Zitieren<br />

• Themenvorstellung durch Studenten<br />

o Herz-Kreislaufregulation unter Belastung (Ausdauer/Kraft)<br />

o Koronare Herzkrankheit /Primärprävention/akuter Myokardinfarkt<br />

o Sekundärprävention der KHK, Herzsport, soziale Aspekte<br />

o art. Hypertonie und hypertensive Herzkrankheit<br />

o Myokarditis und Endokarditis<br />

o Vitien des Herzens (Mitralstenose und –insuffizienz/ Aortenstenose und<br />

–insuffizienz)<br />

o Kardiomyopathien<br />

o Herzrhythmusstörungen<br />

o Herzinsuffizienz<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Eigene Recherche der Studierenden

PM1: Kardiovaskuläre und pulmonale Erkrankungen (VL)<br />

• KHK/akuter Myokardinfarkt<br />

o Risikofaktoren der KHK, Pathophysiologie, Symptome, Diagnostik, Therapie,<br />

Akuttherapie des Herzinfarktes, EKG des Herzinfarktes und weitere Diagnostik,<br />

Komplikationen des Herzinfarktes, Langzeittherapie<br />

• art. Hypertonie/hypertensive Herzkrankheit<br />

o Hypertonie: Einteilung, sozioökonomische Faktoren, Prävalenz, Symptome,<br />

Hypertoniefolgen. hypertensive Herzerkrankung: Definition, Folgen, Therapie,<br />

Lebensstiländerung, akute und chronische Effekte von Ausdauer- und Krafttraining<br />

bei Hypertonie, Trainingsempfehlung bei Hypertonie<br />

• Myokarditis/Endokarditis<br />

o Definition Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis, Myokarditis: Erreger, Symptome,<br />

Diagnostik, Lyme-Borreliose, Perikarditis: Ätiologie, Einteilung, Symptome,<br />

Diagnostik, Therapie, Begleitperikarditis, Dressler-Syndrom, Perikardtamponade<br />

(Symptome, Diagnostik, Therapie), Endokarditis: Pathophysiologie, Risikogruppen,<br />

Ursachen, Erreger, Symptome, Befunde, Komplikationen, Diagnostikkriterien,<br />

Therapie, Prognose, Endokarditisprophylaxe<br />

• Vitien (Aorten/Mitralklappenstenose, Aorten/Mitralinsuffizienz)<br />

o Definition aller Klappenerkrankungen, Pathophysiologie, Symptome, Diagnostik,<br />

Therapie von Aortenstenose, Aorteninsuffizienz, Mitralstenose, Mitralinsuffizienz,<br />

Mitralklappenprolaps<br />

• Kardiomyopathien<br />

o Formen der CM, Pathophysiologie, Symptome, Diagnostik, Therapie, plötzlicher<br />

Herztod, Therapie incl. ICD-Implantation<br />

• Herzrhythmusstörungen<br />

o Grundlagen des EKGs, Wiederholung Reizbildungs- und Reizleitungssystem,<br />

Aussagemöglichkeiten des EKGs, Sinusrhythmus, Sinusarrhythmie, wie<br />

unterscheidet man Rhythmusstörungen, Extrasystolen – ventrikulär und<br />

supraventrikulär, Bradykardie: Ursachen, Einteilung, AV-Block, Symptome, Therapie,<br />

Herzschrittmacher, supraventrikuläre Tachykardien, Definition, Arten und Ursachen,<br />

Vorhofflimmern, Ursachen, Symptome, Befunde, Komplikationen, Therapie,<br />

Antikoagulation, Vorhofflattern, ventrikuläre Rhythmusstörungen Ursachen,<br />

Symptome, Diagnostik und Therapie, Kardioversion und Defibrillation, ICD<br />

• Venöse und arterielle Gefäßerkrankungen<br />

o Übersicht Krankheiten der arteriellen und venösen Gefäße<br />

o periphere arterielle Verschlußkrankheit, Def, Ursachen, Epidemiologie, Symptome,<br />

Stadieneinteilung nach Fontaine, Diagnostik, Therapie, Prognose<br />

o Venöse: Varikosis Einteilung, Epidemiologie, Anatomie des Venensystems,<br />

Diagnostik, Klinik, Stadieneinteilung, Komplikationen, Therapie, Thrombophlebitis:<br />

Ätiologie, Klinik Therapie, Phlebothrombose tiefe: Virchow-Trias, Inzidenz,<br />

prädisponierende Faktoren, Klinik, klinische Diagnose, Diagnostik,<br />

Differentialdiagnose, Komplikationen, Therapie (u.a. Heparin, Marcumar)<br />

Frühkomplikation der Thrombose: Lungenembolie Klinik, Diagnose, Therapie,<br />

Komplikationen, Thromboseprophylaxe, Spätkomplikationen der Thrombose<br />

(postthrombotisches Syndrom, Ulcus cruris, chronisch venöse Insuffizienz)<br />

• Herzinsuffizienz<br />

o Definition, verschiedene Formen, Einteilung, Ursachen, Prävalenz, Symptome,<br />

Diagnostik, Behandlung, Ursache der Belastungintoleranz bei Herzinsuffizienz,<br />

Körperliches Training bei Herzinsuffizienz, Effekte von Sport, Trainingsempfehlung

• COPD<br />

o Definitionen Asthma und COPD. Stadieneinteilung und Therapieoptionen. Ätiologie –<br />

Rauchen und Lungenfunktion. Apparative Befunde bei chronischen Rauchern.<br />

Untersuchungstechniken, Interpretation Spirometrie mit Fallbeispielen. Behandlung<br />

der obstruktiven Atemwegserkrankungen – Medikamente, Wirkmechanismen,<br />

Erfolgsaussichten. Sport mit Lungenkranken. Ein- und Ausschlusskriterien,<br />

Belastungseinteilung. Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zum Outcome<br />

Sport bei Lungenkranken. Praktische Hinweise für die Planung und Durchführung<br />

einer Lungensportgruppe.<br />

• Asthma bronchiale/ allergisches Asthma/Belastungsasthma<br />

o Atemwege (Aufbau, Funktion, Erkrankungen; Pathophysiologie);<br />

o Asthma bronchiale (Epidemiologie, Ätiologie, Pathogenese, Auslöser, Mediatoren,<br />

Einteilung, Symptome, Verlauf, Diagnostik, Schweregrade, Therapie, Notfallplan);<br />

Allergie (Allergene, Symptomatik, Prophylaxe, Therapie, Etagenwechsel); EIA:<br />

(Pathomechanismus; Sport bei EIA, therapeutische Effekte des Sports);<br />

Leistungssport bei Asthma: Dopingproblematik<br />

• restriktive Lungenkrankheiten<br />

o Definition ,Ätiologie; Veränderungen der Lungenfunktionsparameter; Fibrose<br />

(Pathogenese, Ursachen, Symptome); Cystische Fibrose (Krankheitsbild, Symptome,<br />

Therapie) ; Bronchial-Ca; (Epidemiologie; Einteilung; Symptome, Therapie,<br />

Prognose) Sport bei Atemwegserkrankungen<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

PM1: metabolische und neoplastische Erkrankungen (VL)<br />

Metabolische Erkrankungen (VL):<br />

• Diabetes<br />

o Schwerpunkt Diabetes Typ I, II, Pathogenese, Klinische Kriterien für Typ I und<br />

II, Epidemiologie, Geographische Verteilung, Lebenserwartung,<br />

Komplikationen, Folgeerkrankungen, medikamentöse Therapie (Orale,<br />

Insuline, Zukunftsaussichten)<br />

• Diabetesfolgeerkrankungen<br />

o Besprechung der verschiedenen Folgeerkrankungen des Diabetes,<br />

hauptsächlich Typ II Vom metabolischen Syndrom zum Diabetes, Kosten für<br />

das Gesundheitssystem, Wechselbeziehungen der Risikofaktoren, Nutzen<br />

von körperlicher Aktivität für den Diabetiker, Zusammenhang zwischen<br />

kardiopulmonaler Fitness und der Gesamtmortalität des Diabetikers,<br />

Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels bei Gesunden, Diabetikern und<br />

Einfluss von körperlicher Bewegung, speziell Glut-4 (transmembranöser<br />

Glucosetransport) Vergleich zwischen körperlicher Aktivität und<br />

Medikamentenwirkung auf Glut-4, Prävention des Diabetes durch<br />

Lebensstiländerung<br />

• Lipidstoffwechselstörungen<br />

• Adipositas<br />

o Definition, Gewichtsklassifikation, Prävalenz, Ursachen für Adipositas,<br />

Pathogenese, Body composition, Messmethoden, Klinik der Adipositas,<br />

Komplikationen, Therapie<br />

• Osteoporose<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe<br />

Neoplastische Erkrankungen (VL):<br />

• Definitionen, Begrifflichkeiten<br />

• Epidemiologie<br />

• Molekulare Grundlagen<br />

• Ursachen der Krebsentstehung<br />

• Psychoonkologie<br />

• Aufbau, Risikofaktoren, Pathogenese, Einteilung, Diagnostik, Therapie versch.<br />

Krebsarten:<br />

o Hautkrebs<br />

o Brustkrebs<br />

o Gebärmutterkrebs<br />

o Prostatakrebs<br />

o Kolorektalkrebs<br />

o Leukämie

• Prävention<br />

• Diagnostik<br />

• Grundprinzipien Rehabilitation, Einordnung der Sporttherapie<br />

• Sport in der Krebsnachsorge: Entwicklung, Daten, allg. Grundlagen<br />

• Begründung des Sports in der Krebsnachsorge<br />

• Resultierende Praxisempfehlungen, Kontraindikationen, Einschränkungen<br />

• Gesetzliche Grundlagen des Rehasports<br />

• Chirurgie, Strahlentherapie, Chemotherapie, Alternative Methoden<br />

• Krebsprävention durch Sport – Evidenzen, Prävention durch Ernährung, Erfassung<br />

der genetische Disposition, Empfehlungen, Vorsorgeuntersuchungen<br />

Allgemeine Basisliteratur Krebs:<br />

Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland (Hrsg) in Zusammenarbeit mit<br />

dem Robert Koch Institut: Krebs in Deutschland – Häufigkeiten und Trends 4. Ausgabe. Saarbrücken<br />

<strong>20</strong>04.<br />

Beuth J (Hrsg): Grundlagen der Komplementäronkologie. Hippokrates Verlag, Stuttgart <strong>20</strong>02.<br />

Deutsche Krebshilfe e.V.: Die blauen Ratgeber – Ein Ratgeber nicht nur für Betroffene. www.krebshilfe.de<br />

Deutsche Sporthochschule Köln, Landessportbund NRW e.V. (Hrsg.): Ausbildungscurriculum „Sport in der<br />

Krebsnachsorge“ 1991.<br />

Deutsches Krebsforschungszentrum:<br />

http://www.dkfz.de/epi/Home_d/Programm/AG/Praevent/Krebshom/main/englisch/frame.htm<br />

Friedenreich CM, Orenstein MR: Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological<br />

mechanisms. J Nutr. 132 (11 Suppl): 3456-3464 (<strong>20</strong>02).<br />

Hiddemann W, Huber H., Bartram C.: Die Onkologie Teil I und II. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg<br />

<strong>20</strong>04<br />

Krebs – Forschung, Diagnostik, Therapie. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg 1992.<br />

Krebsmedizin II. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3/<strong>20</strong>03.<br />

Lötzerich H, Peters C, Schulz T: Körperliche Aktivität und maligne Tumorerkrankungen. In: Samitz G,<br />

Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München<br />

<strong>20</strong>02, pp.155-168.<br />

Lötzerich H, Peters C: Krebs und Sport – Einfluß eines moderaten Ausdauertrainings auf Psyche und<br />

Immunsystem. Sport & Buch Strauss, Köln 1997.<br />

Peters C, Schüle K, Lötzerich H, Uhlenbruck G: Bewegung und Sport als Therapiemöglichkeit in der<br />

Krebsnachsorge. Geburtshilfe Frauenheilkunde. 56(2): M19-23 (1996).<br />

Peters C, Schulz T, Michna H: Exercise in Cancer Therapy. Eur J Sports Sci 2(3): 1-14<br />

Schüle K, Huber G (Hrsg): Grundlagen der Sporttherapie: Prävention, ambulante und stationäre<br />

Rehabilitation. Urban und Fischer Verlag, München - Jena <strong>20</strong>00, pp. 23-56.<br />

Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/.<br />

Zalpour C (Hrsg): Anatomie, Physiologie. Urban und Fischer Verlag, München <strong>20</strong>02

PM1: Neurologsiche Erkrankungen (VL)<br />

• Einführung in die Neurologie<br />

• Neuroanatomie<br />

• Neurophysiologie<br />

• Diagnostik in der Neurologie<br />

• Vorstellung verschiedener neurologischer Erkrankungen (z.B. M. Parkinson)<br />

o Epidemiologie, Ätiologie, Klinik, Therapie<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

PM1: Sozialwissenschaftliche Aspekte der Prävention und Rehabilitation (VL)<br />

In der Lehrveranstaltungen wir ein Einblick über kulturelle Entwicklungen und<br />

Bedingungen der Gesundheits- und Krankheitsentstehung gegeben. Im Anschluss<br />

erfolgt eine Vertiefung der im Basis- Modul „Sport in der Prävention und Therapie von<br />

Krankheiten“ angesprochenen Themen unter besonderer Berücksichtigung der sozialen<br />

Entstehungsgeschichte internistischer Krankheitsbilder.<br />

Themenübersicht:<br />

• Kultur und Gesundheit<br />

o Religion und Gesundheit<br />

o Sport: Therapie zwischen Wettkampf und Religion<br />

o Kultur und Gesundheitsverständnis (cultural lag, culture bound syndroms)<br />

o Globalisierung und Gesundheitstrends<br />

• Prävention<br />

o Individualmaßnahmen für den Therapeuten I. Mentale Techniken und ihre<br />

Entstehungsgeschichten<br />

o Individualmaßnahmen für den Therapeuten II. Mentale Techniken<br />

Praxisanwendung<br />

• Krankheitsentstehung<br />

o Familienkultur und Krankheitsentstehung<br />

o Sozialer Stress und kardiovaskuläre Erkrankung<br />

o Sozialer Stress und hormonelle Veränderungen<br />

o Soziale und genetische Faktoren der Krebsentstehung<br />

• Rehabilitation<br />

o Gruppen und Individualmaßnahmen in der internistischen Rehabilitation<br />

o Wiedereingliederung in Alltag und Beruf nach internistischen Erkrankungen<br />

(Netzwerke, Umschulungsmaßnahmen, Zugänge)<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Abels, H. (<strong>20</strong>01). Einführung in die Soziologie. Lehrbuch (Bd. 1 & 2). Wiesbaden: VS Verlag.<br />

Giddens, A. (1995). Soziologie. Graz: Nausner & Nausner.<br />

Hurrelmann, K. (<strong>20</strong>03). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von<br />

Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Weinheim: Juventa Verlag.<br />

Siegrist, J. (1995). Medizinische Soziologie. München: Urban & Schwarzenberg.<br />

Wilker, F.-W., Bischoff, C. & Novak, P. (1994). Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie.<br />

München: Urban & Schwarzenberg.

PM1: Präventiver Sport 1 (Ü)<br />

• Sport mit Krebspatienten: Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Colonkarzinom,<br />

Leukämie, Lungenkarzinom…<br />

o Allgemeine Grundlagen des Sports mit Tumorpatienten<br />

o Spezifische Trainingsprogramme<br />

o Zweckgymnastik<br />

o Ausdauertraining<br />

o Kräftigungstraining<br />

o Angepasste „Kleine Spiele“<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Lötzerich H, Peters C, Schulz T: Körperliche Aktivität und maligne Tumorerkrankungen. In: Samitz G,<br />

Mensink G (Hrsg): Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag, München<br />

<strong>20</strong>02, pp.155-168.<br />

Deutsche Sporthochschule Köln, Landessportbund NRW e.V. (Hrsg.): Ausbildungscurriculum „Sport in der<br />

Krebsnachsorge“ 1991.<br />

Schüle K.: Zum aktuellen Stand von Bewegungstherapie und Krebs. B&G Bewegungstherapie und<br />

Gesundheitssport <strong>20</strong>06; 22 (5): S. 170-175<br />

Vogt L, Neumann A (Hrsg.): Sport in der Prävention. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag; <strong>20</strong>06.<br />

Schulz T, Peters C, Michna H: Körperliche Aktivität in der Krebstherapie. Int. Onkol. 1/<strong>20</strong>05, 15-21.<br />

Schulz T, Peters C, Michna H: Bewegungstherapie und Sport in der Krebstherapie und –nachsorge. DZO<br />

<strong>20</strong>05; 37: 159-168.<br />

Dimeo F et al.: Krebs und Sport. Ein Ratgeber nicht nur für Krebspatienten. Weingärtner Verlag <strong>20</strong>06<br />

Hussain M, Schuker D: Blick nach vorn. Zuckschwerdt, Germering <strong>20</strong>06

PM1: Präventiver Sport 2 (Senioren / Osteoporose / Rheuma; Se/Ü)<br />

• Die sozio-psychologische Situation des alten Menschen in unserer Zeit<br />

• Demographische Entwicklung<br />

• Ursachen für Überalterung<br />

• Verschiedene Definitionen zum Begriff „Altern“<br />

• Alterseinteilung im Sport<br />

• Das Altern als Prozess<br />

• Theorien zur biologischen Altersgrenze<br />

• Psycho-somatische Reaktionen des Organismus auf das Altern<br />

• Wandel der Lebenssituation im Alter<br />

• Altenhilfe<br />

• Sportangebote für Senioren<br />

• Biologische und physiologische Veränderungen im Alter<br />

• Alterungsprozesse (Herz, Gefäße, Blutdruck, Lunge, Stütz- und Bewegungsapparat,<br />

Knochen, Sehnen, Bänder, Muskulatur, Sinnesorgane, Haut)<br />

• Folgen von Bewegungsmangel im Alter auf Herz, Gefäße, Lunge, Bew. Apparat,<br />

Nervensystem<br />

• Positive Effekte des Seniorensportes<br />

• Methodisch-didaktische Konsequenzen für den Seniorensport<br />

• Trainingsschwerpunkte<br />

• Praktische Hinweise für den Seniorensport<br />

• Gefahren beim Alterssport<br />

• Geeignete Sportangebote<br />

• Kontraindikationen<br />

• Epidemiologie der Osteoporose<br />

• Kenntnisse zu biologischen und physiologischen Prozessen der Osteoporose<br />

(Knochenstoffwechsel, Einflussfaktoren auf den Stoffwechsel, Folgen fortschreitender<br />

Osteoporose)<br />

• Risikofaktoren der primären Osteoporose<br />

• Ursachen der sekundären Osteoporose<br />

• Diagnostische Verfahren zur Erkennung von Osteoporose<br />

• Medizinisch-therapeutische Verfahren<br />

• Bewegungstherapie<br />

• Schmerztherapie<br />

• Medikamentöse Therapie<br />

• Bewegungstherapie<br />

• Ziele<br />

• Bewegungstherapeutische Ansätze<br />

• Funktionelle Gymnastik mit Geräten<br />

• Wirbelsäulengymnastik<br />

• Krafttraining an Kraftmaschinen<br />

• Wassergymnastik<br />

• Koordinationstraining<br />

• Körpererfahrungstraining<br />

• Entspannungstraining

• Didaktische Überlegungen<br />

• Besonderheiten beim Sport mit Osteoporosepatienten<br />

• Begriffsklärung Rheuma<br />

• Rheumatischer Formenkreis<br />

• Entzündliche Rheumaerkrankungen<br />

• Degenerative Gelenkerkrankungen<br />

• Weichteilrheumatismus<br />

• Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden<br />

• Diagnostische Ansatzpunkte<br />

• Therapeutische Ansätze<br />

• Medikation<br />

• Krankengymnastik/Physiotherapie<br />

• Physikalische Therapie (Thermo-, Hydro-, Massage, Elektro-, Balneotherapie)<br />

• Ergotherapie<br />

• Psychologische Betreuung<br />

• Operative Eingriffe<br />

• Rehabilitation<br />

• Bewegungstherapie/Sporttherapie<br />

• Sporttherapie<br />

• Ziele der Sporttherapie<br />

• Inhalte der Sporttherapie<br />

• Geeignete Sportarten<br />

• Probleme der Sporttherapie bei rheumatischen Erkrankungen<br />

Themeninhalte Praxis (Ü):<br />

Hospitation in einer Seniorengruppe<br />

• Lehrversuche zu folgenden Themen (Beispiele):<br />

• Hockergymnastik für Senioren<br />

• Koordinationstraining für Senioren<br />

• Eine Seniorensportstunde mit spezifischen Hand- und Kleingeräten<br />

• Gehirnjogging mit Bewegung für Senioren<br />

• Tanzformen und –spiele für Senioren<br />

• Hospitation in einer Osteoporose-Gruppe<br />

• Lehrversuche zu folgenden Themen (Beispiele):<br />

• Einführung ins Krafttraining an Maschinen für neue Teilnehmer einer Osteoporose-<br />

Gruppe im Fitness-Studio<br />

• Funktionelle Kräftigungsgymnastik mit Kleingeräten<br />

• Funktionelle Wirbelsäulengymnastik<br />

• Hospitation in verschiedenen Rheumagruppen<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

keine Angabe

PM1: Präventiver Sport 3/ Rückenschule (Ü)<br />

Ziele, Inhalte (versch. Methoden), Stundenaufbau, Wirkungsweise, Prinzipien der<br />

Rückenschule<br />

Erarbeitung spezieller Themen durch Studierende (Lehrpraxis)<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

BUSKIES W., TIEMANN M., BREHM, W.: Rückentraining - sanft und effektiv. Die besten Programme für<br />

Zuhause. Aachen, Meyer & Meyer, <strong>20</strong>06<br />

BLEIS C.: Wirbelsäulengymnastik. Endlich beschwerdefrei! München, BLV, <strong>20</strong>06<br />

KOSCHEL, D., FERIÉ, C.: Vorbeugende Wirbelsäulen-Gymnastik. Handreichungen für Übungsleiter und<br />

Mitarbeiter in Vereinen. Aachen, Meyer und Meyer, <strong>20</strong>05<br />

DARGATZ T.: Rückenschmerzen. Die neue 4-Säulen-Strategie. Das neuartige Bewegungskonzept, die<br />

besten Wohlfühl-Programme, die optimale Schmerztherapie und die erste richtige Rücken-Diät. München,<br />

Copress-Verl., <strong>20</strong>05<br />

REICHARDT H.: Schongymnastik bei Rückenbeschwerden. München, blv, <strong>20</strong>05<br />

HÖFLER H.: Die Nackenschule. Gezielte Übungen für Kopf, Hals und Schultern. München, blv, <strong>20</strong>05<br />

TRIENEN M., GOER M.: Nackenschule. Sanfte Wege zur Beschwerdefreiheit. Wiebelsheim, Limpert,<br />

<strong>20</strong>05<br />

BAUMBACH, I.: Leitfaden für die präventive, orthopädisch rehabilitative Rückenschule. Wissen -<br />

Konzepte – Praxis. Bundesverband der Deutschen Rückenschulen (BdR e.V.). Hrsg. Claudia Frohberger,<br />

Münster, BdR, <strong>20</strong>04<br />

REICHARDT H: Rückenschule für jeden Tag. München, blv, <strong>20</strong>04<br />

WOTTKE D.: Die große orthopädische Rückenschule. Theorie, Praxis, Didaktik ; 18 Tabellen. Heidelberg,<br />

Springer, <strong>20</strong>04<br />

JUST, M.: Rückenschule für das zahnärztliche Team. Stuttgart, Thieme, <strong>20</strong>04<br />

KEMPF H.-D.: Rückenschule. Grundlagen, Konzepte und Übungen. München, Urban & Fischer, <strong>20</strong>03<br />

FRANKLIN, E.: Locker sein macht stark. Kösel, München,<strong>20</strong>03<br />

GUDEL, D.: Neue Ansätze der Rückenschule. Metatheoretische Betrachtung von Inhalten, Zielen,<br />

Effekten ; Anwendung alternativer pädagogischer Ansätze. Hamburg, Inst. für<br />

bewegungswissenschaftliche Anthropologie, <strong>20</strong>02<br />

NENTWIG C. G., KRÄMER J., ULLRICH C.H.: Die Rückenschule - Aufbau und Gestaltung eines<br />

Verhaltenstrainings für Wirbelsäulenpatienten. Hippokrates Verlag, <strong>20</strong>02<br />

REICHEL H.-S.: Präventive Rückenschule in der Praxis. Richtige Planung führt zum Erfolg. München,<br />

Urban & Fischer, <strong>20</strong>01<br />

MÜLLER, E.: Du spürst unter deinen Füßen das Gras. Frankfurt, Fischer Verlag, <strong>20</strong>00<br />

KRÄMER J.: Bandscheibenschäden vorbeugen durch Rückenschule. Heyne, München, <strong>20</strong>00<br />

DENNER A.: Analyse und Training der wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur. Berlin ; Heidelberg,<br />

Springer, 1998<br />

HÖLINER R.G., KLÖCKNER W., PUSSERT E., SCHNEIDER S.: Gesunde Haltung. Von der traditionellen<br />

Rückenschule zur Entwicklung einer ganzheitlichen Haltung, Konstanz, Hartung-Gorre Verlag, 1996<br />

KEMPF H.-D.: Die Sitzschule. Das Programm für Alltag und Beruf. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,1994<br />

SCHMIDT M.: Rückenschule mit dem grossen Ball. Niedernhausen/Ts., Falken, 1996,Video

LOTTES R. R.: Evaluation von Rückenschulprogrammen. Eine prospektive Komponentenanalyse zur<br />

Bestimmung der Wirksamkeit psychologischer Maßnahmen in orthopädischen Rückenschulprogrammen.<br />

Göttingen, Cuvillier, 1995<br />

HUBER G.: Effektivität von Rückenschulen. Heidelberg, Inst. für Sport und Sportwiss., 1996<br />

CD<br />

Die musikalische Rückenschule. Geführte Aufbau-Übungen zur aktiven Entlastung und Stärkung der<br />

Wirbelsäule. München, BMG-Ariola,1998,<br />

Kursleitermappe<br />

Aktion gesunder Rücken e.V. (AGR): Ausbildung zum Rückenschulleiter.<br />

Forum gesunder Rücken – besser leben.<br />

Zeitschriften<br />

NIESTEN-DIETRICH, U.: Effektivität von Rückenschulkonzepten. Ein Literaturüberblick. Gesundheitssport<br />

und Sporttherapie 15, 1999<br />

Kinder<br />

LEHMANN G.: Die Rückenschule für Kinder. Aufrecht durchs Leben; mit 10 einfachen Tests: Wie gesund<br />

sind Rücken und Muskeln?; mit gezielten Bewegungen Haltungsschwächen ausgleichen; lustige Übungen<br />

für zu Hause und in der Gruppe. Stuttgart, Trias, <strong>20</strong>04<br />

KEMPF H.-D., FISCHER J.: Rückenschule für Kinder. Haltungsschäden vorbeugen; Schwächen<br />

korrigieren; mit Möbelberater. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, <strong>20</strong>04<br />

KOLLMUß S.: Happy Bandschis - rückenfreundliches Verhalten im Alltag - ein Kinderspiel. München,<br />

Pflaum, <strong>20</strong>03<br />

KOLLMUß S., STOTZ, S.: Rückenschule für Kinder – ein Kinderspiel – München, Pflaum,<strong>20</strong>01<br />

LÜTGEHARM R.: Kinder lernen spielerisch. Bewegungsspaß für Rücken, Haltung, Atmung und<br />

Entspannung. München, Heyne, <strong>20</strong>00<br />

PFLUGRADT N.: Kindern den Rücken stärken. Eine Rückenschule mit Gedichten, Bewegungsliedern und<br />

Spielen. München, Don Bosco, 1999<br />

BREITHECKER, D.: Bewegung ist ein Kinderspiel. Mosaik Verlag, München, <strong>20</strong>01<br />

Internet<br />

LÜHMANN, KOHLMANN, RASPE: Die Evaluation von Rückenschulprogrammen als medizinische<br />

Technologie. www.gripsdb.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta<strong>20</strong>02_berichte_de.pdf , 24.4.06,<br />

Interview: STEINAU, MARTIN: „Moderne Rückenschule“ vor Verabschiedung.<br />

www.dvgs.de/news/add_page.php?fnum=2&num=2 , 26.4.06

PM1: Präventiver Sport 3/ Aquatraining (Ü)<br />

• Ziele, Inhalte, Stundenaufbau, Wirkungsweise, Prinzipien des Aquatraining<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

PM1: Präventiver Sport 3/ Nordic Walking (Ü)<br />

• Ziele, Inhalte, Wirkungsweise, Prinzipien, Technik des Nordic Walking<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

PM1: Präventiver Sport 3/ Therapeutisches Klettern (Ü)<br />

Ziele, Inhalte (versch. Methoden), Stundenaufbau, Wirkungsweise, Prinzipien des<br />

therapeutischen Kletterns unter besonderer Berücksichtigung versch. Zielgruppen<br />

Erarbeitung spezieller Themen durch Studierende (Lehrpraxis)<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

PM1: Präventiver Sport 3/Feldenkrais (Ü)<br />

Ziele, Inhalte, Wirkungsweise, Prinzipien, Lernstrategien, Vermittlungsaspekte der<br />

Feldenkraismethode<br />

Praktische Anwendungsbeispiele<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Bernard, André, Stricker, Ursula, Steinmüller, Wolfgang (<strong>20</strong>03). Ideokinese. Ein kreativer Weg zu<br />

Bewegung und Körperhaltung. Bern: Huber<br />

Bielefeld, Jürgen (Baumann, Sigurd Hrsg.) (1991). Körpererfahrung – Grundlage menschlichen<br />

Bewegungsverhaltens. Göttingen: Hogrefe, Verlag für Psychologie<br />

Dornieden, Ralf (<strong>20</strong>02). Wege zum Körperbewusstsein. Körper- und Entspannungstherapien. München:<br />

Pflaum<br />

Feldenkrais, Moshe (1978). Bewusstheit durch Bewegung. Der aufrechte Gang. Frankfurt: Suhrkamp<br />

Feldenkrais, Moshe (1986). Die Entdeckung des Selbstverständlichen. Frankfurt: Inselverlag<br />

Feldenkrais, Moshe (1994). Der Weg zum reifen Selbst: Phänomene menschlichen Verhaltens.<br />

Paderborn: Junfermann<br />

Franklin, Eric (1998). Locker sein macht stark. Wie wir durch Vorstellungskraft beweglich werden.<br />

München: Köselverlag<br />

Franklin, Eric (1999). Befreite Körper: Das Handbuch zur imaginativen Bewegungspädagogik.<br />

Kirchzarten: VAK<br />

Franklin, Eric (<strong>20</strong>02). Beckenboden-Power. Das dynamische Training für sie und ihn München:<br />

Köselverlag<br />

Hanna, Thomas (1990). Beweglich sein - ein Leben lang. Die heilsame Wirkung körperlicher Bewußtheit.<br />

München: Köselverlag<br />

Klinkenberg, Norbert (<strong>20</strong>00). Feldenkraispädagogik und Körperverhaltenstherapie. Stuttgart: Pfeiffer bei<br />

Klett-Cotta<br />

Russell, Roger (1993). Feldstudie zur Wirksamkeit der Feldenkraismethode bei MS – Betroffenen.<br />

Forschungsbericht DMSG, Landesverband Saarland. Saarbrücken<br />

Russell, Roger (1999). Feldenkrais im Überblick. Karlsfeld: Kaubisch<br />

Russell, Roger (<strong>20</strong>03). Dem Schmerz den Rücken kehren. Die kluge Lösung für Rückenschmerzen.<br />

Paderborn: Junfermann<br />

Shafarman, Steven (1998). Die Feldenkraisschule. Gesundheit und Wohlbefinden durch bewußtes<br />

Bewegen. München: Heyne<br />

Shelhav, Chava (1999). Bewegung und Lernen. Die Feldenkraismethode als Lernmodell. Dortmund:<br />

Verlag Modernes Lernen<br />

Steinmüller, Schaefer, Fortwängler (Hrsg.) (<strong>20</strong>01). Gesundheit – Lernen – Kreativität. Alexander-Technik,<br />

Eutonie Gerda Alexander und Feldenkrais als Methoden zur Gestaltung somatopsychischer<br />

Lernprozesse. Bern: Huber<br />

Todd, Mable (<strong>20</strong>01). Der Körper denkt mit. Anatomie als Ausdruck dynamischer Kräfte. Bern: Huber<br />

Wildman, Frank (1996). Feldenkrais. Übungen für jeden Tag. Frankfurt: Fischer-Taschenbuch-Verlag<br />

Zemach-Bersin, David / Reese, Mark (1990 ) Relaxercise. The easy way to health & fitness. New York:<br />

Harper & Row

PM1: Sport bei Erkrankungen/ lehrpraktische Übungen (Ü)<br />

• Selbsterfahrung<br />

Sprache, Gestik, Mimik, Demonstration, Erläuterung einer Übung/eines Spiels,<br />

Stellung zur Gruppe<br />

• Simulierte Lehrerfahrung in Gruppen mit div. Erkrankungen unter besonderer<br />

Berücksichtigung:<br />

Didaktische Schwerpunkte: Lehrverfahren, Lehrverhalten, Stundenorganisation,<br />

Differenzierungs- und Improvisationsfähigkeit, Motivationale Gesichtspunkte<br />

• Videobeobachtung/-analyse<br />

Regularien:<br />

• Je 2 Studierende erarbeiten eine 30 min Einheit für eine Zielgruppe mit Aufwärmen,<br />

Hauptteil und Ausklang<br />

• Ca. 10 min Nachbesprechung in der Gruppe<br />

• Ausarbeitung des Unterrichtsversuchs über 8 Seiten:<br />

• Allgemeine Bedingungsanalyse, Allgemeine Zielanalyse, spezielle<br />

Bedingungsanalyse u. spezielle Zielanalyse, tabellarische Aufstellung der<br />

Lehrprobe, Literaturverzeichnis, Reflexion (1/2 S.)<br />

Themen, u.a.:<br />

o Training zur Stabilisation des USG nach Kapsel/Band Verletzung<br />

o Training zur Verbesserung der Propriozeption nach Knieverletzung<br />

o Training zur Verbesserung der Koord. u. Gangbild nach Hüft – TEP<br />

o Mobilisations u. Beweglichkeitstraining bei chronischen Rückenbeschwerden<br />

o Herzsport: Trainingsgruppe<br />

o Präv.Training: „bewegte Mittagspause“<br />

o Metabolisches Syndrom, Adipositas<br />

o Training mit Hochdruckpatienten<br />

o Training mit Asthmapatienten<br />

o Training mit motor. retardierten Vorschulkindern<br />

PM1: Herzsport / lehrpraktische Übungen (Ü)<br />

• Gruppen- und Belastungsprofil im amb. Herzsport<br />

• Lehrpraktische Übung in einer ambulanten Herzgruppe unter Berücksichtigung …<br />

o Herzfrequenzgesteuertes Training im Herzsport<br />

o Spezielle Aspekte des Unterrichts im Herzsport<br />

o Lehrverhalten<br />

o Spiele und Belastung<br />

o Körperwahrnehmung<br />

o Entspannungsverfahren<br />

o Unterrichtserfahrungen<br />

o Hospitationen bei Herzgruppen<br />

o Lehrpraktische Übungen in Herzgruppen<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Von Studierenden erarbeitete Literatur

PM1: Sport mit Asthmatikern (Ü):<br />

• Medizinische Grundlagen I und II: Physiologie, Pathophysiologie, Auslöser und<br />

medikamentöse Therapie<br />

• Sporttherapeutische Grundlagen: Rahmenbedingungen, motorische<br />

Hauptbeanspruchungsformen<br />

• Atemtherapie und Notfallmanagement<br />

• Umsetzung der Rahmenbedingungen in der Halle<br />

• Vorführstunde mit Jugendlichen im Schwimmbad<br />

• Die von den Stud. erarbeitenden Themen werden in der Schwimmhalle durchgeführt<br />

und besprochen.<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Lecheler J., Biberger A., Pfannebecker B. Asthma & Sport. Theoretische Grundlagen und praktische<br />

Handlungsanleitungen. Ina-Verlag. Berchtesgaden. <strong>20</strong>06.<br />

PM1: Sport mit Diabetikern (Se)<br />

• Trainingseffekte des Sports bei Typ I und Typ II Diabetikern<br />

• Therapeutische Ansätze bei Diabetikersportgruppen<br />

• Diätetik<br />

• Spezielle Aspekte der Sportpraxis bei Diabetikern<br />

• Kleine Spiele<br />

• Ausdauertraining<br />

• Körperwahrnehmung<br />

• Entspannung<br />

• Lehrerfahrungen<br />

• Hospitationen bei verschiedenen Diabetikergruppen<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Borchert P, Klare R, Zimmer P: Der Übungsleiter – Diabetes und Sport. Kirchheim, Mainz <strong>20</strong>06<br />

Thurm U., Gehr B. Diabetes- und Sportfibel. Mit Diabetes weiter laufen. Kirchheim. Mainz. <strong>20</strong>05<br />

Behrmann R., Weineck J. Diabetes und Sport. Spitta. Balingen. <strong>20</strong>01.<br />

Borchert P. Der Übungsleiter Diabetes und Sport. Kirchheim. Mainz. <strong>20</strong>06.<br />

Kuhn D. Sportlich aktiv mit Diabetes. TRIAS. Stuttgart. <strong>20</strong>03

PM1: Sport mit Sinnesbehinderten und geistig Behinderten (Ü)<br />

• Sport mit Blinden und Sehgeschädigten<br />

• Koordination und Orientierung mit der Augenbinde, Stocktraining, Hinternisturnen<br />

• Leichtathletik mit der Augenbinde: Sprint, Mittelstrecke, Weitsprung mit Anlauf.<br />

• Kleine Spiele mit und ohne Ball, Torball nach Regeln.<br />

• Sport mit Hörgeschädigten<br />

• Allgemeine unterrichtliche Hinweise<br />

• Schulung von Gleichgewicht, Rhythmus, Ausdauer.<br />

• Kleine und große Spiele.<br />

• Sport mit Geistig Behinderten<br />

• Ballspiele, Floorhockey, Fangspiele<br />

• Wahrnehmung: Körperschema, Körpererkenntnis, taktile und akustische<br />

Wahrnehmung<br />

• Visuelle, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung, Entspannung, Massage<br />

• Klettern, Schaukeln<br />

• Rhythmisierungsfähigkeit, Rollbrett<br />

• Schwimmen-Theorie, Leichtathletik-Theorie.<br />

• Hospitationen werden vorausgesetzt.<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

keine Angabe

PM2: Klinisches Praktikum in der Orthopädie/Traumatologie (Ü)<br />

Hospitation in der Orthopädie/ Traumatologie im Klinikum rechts der Isar

PM1: Wissenschaftliches Projekt (Se)<br />

Im Rahmen des wissenschaftlichen Projektes werden die Studierenden an eine<br />

wissenschaftliche Arbeitsweise herangeführt. Dabei werden unterschiedliche Themen<br />

im Bereich der Sportwissenschaft erarbeitet.<br />

• Themenfindung und Erarbeiten einer Fragestellung<br />

• wissenschaftliche Literaturrecherche<br />

• Literaturbearbeitung<br />

• Auswahl geeigneter sportwissenschaftliche Methoden entsprechend der<br />

Fragestellung<br />

• Durchführung wiss. Methoden<br />

• Auswertung und Interpretation von Messdaten<br />

• Schriftliche Ausarbeitung bzw. Präsentation<br />

Die Themen erstrecken sich über die unterschiedlichen Teildisziplinen der<br />

Sportwissenschaft:<br />

• Sportphysiologie<br />

• Sportpsychologie<br />

• Sport und Gesundheit<br />

• Leistungsdiagnostik<br />

• Biomechanik<br />

• Trainingswissenschaft<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Im jeweiligen Projekt recherchierte Literatur.

PM2: Sportartspez. Traumatol. Verletzungsmuster und Überlastungsschäden (VL)<br />

• Die Kreuzbandruptur beim Skifahrer: Verletzungsmechanismus, Therapie und<br />

Rehabilitation<br />

• Innenmeniskusläsion und Genu varum: Teufelskreis beim Fußballer und<br />

Therapieansätze<br />

• Wirbelsäulenschädigung beim Kunstturnen: operative und konservative<br />

Therapieansätze<br />

• Die Werferschulter: sportartübergreifende Problematik der Instabilität und Laxität<br />

• Golf- und Tennisellbogen<br />

• akute Verletzung des oberen Sprunggelenks im Hallenballsport:<br />

Bandläsionen/Syndesmosenruptur und Frakturen, kindliche Frakturen;<br />

therapeutische Möglichkeiten<br />

• chron. Instabilität des oberen Sprunggelenk im Hallenballsport: konservative und<br />

operative Maßnahmen<br />

• American Football: Verletzungsmechanismen und Überlastung<br />

• Krafttraining beim heranwachsenden Körper<br />

• „Mein Muskel hat zugemacht“: Muskel und Sehnenverletzungen in der Leichtathletik<br />

• Doping im Sport: Funktionsmechanismen verschiedener Substanzklassen und<br />

Gefahren<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Peterson L., Renström P.: Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzteverlag.<br />

Köln. <strong>20</strong>02<br />

Engelhardt M. (Hrsg.): Sportverletzungen. Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen. Urband und<br />

Fischer bei Elsevier. München. <strong>20</strong>06

PM2: Sport zur Rehabilitation von Behinderten (VL, 1 <strong>SWS</strong>)<br />

• Die Rolle der Psychologie im Sport von Menschen mit Behinderung/<br />

• Internationale Aspekte unter Berücksichtigung der „ICF“<br />

• Fallbeispiel: Schlaganfall / Cerebral Parese<br />

• Messung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei Kindern mit CP<br />

• Motivation und wahrgenommene Kompetenz nach Harter und White; Motivation und<br />

Compliance : Regeln- Rechte- Pflichten<br />

• Umgang mit dem „Patienten/Klienten“ / Gesprächsführung<br />

• Sport zur Integration von Behinderten: Fallbeispiel „Tauchen mit Behinderten und<br />

Nicht- Behinderten“<br />

• Geschichte des Leistungssports von Menschen mit Behinderungen<br />

• Zusammenfassende Diskussion<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

DIMDI (<strong>20</strong>04).Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. WWW.dimdi.de<br />

Harter, Susan 1999: The construction of the self: A developmental perspective. New York: Guilford Press<br />

Ohlert, H. & Beckmann, J. (Hrsg.) (<strong>20</strong>02) Sport ohne Barrieren. Schorndorf: Hofmann.<br />

Schwarz, D. (<strong>20</strong>06) Die Selbstwahrgenommene Kompetenz von Kindern und Jugendlichen mit<br />

frühkindlicher Hirnschädigung. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.<br />

White (1959). Motivation reconsidered. The concept of competence. Psychological Review, 66, 297 - 333.

PM2: Orthopädischer Untersuchungskurs (Ü)<br />

• Schulter<br />

• Knie<br />

• Sprunggelenk, Fuß<br />

• Ellbogen, Hand<br />

• Wirbelsäule<br />

• Hüfte, Becken<br />

• weiterführende Diagnostik obere Extremität<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Peterson L., Renström P.: Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzteverlag.<br />

Köln. <strong>20</strong>02<br />

Engelhardt M. (Hrsg.): Sportverletzungen. Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen. Urband und<br />

Fischer bei Elsevier. München. <strong>20</strong>06

PM2: Sportmassage/Sportphysiotherapie (Ü)<br />

Sportmassage<br />

• Theoretische Einführung (Wirkung, Indikation, Kontraindikation)<br />

• Vorstellung der Grundgriffe<br />

• Unterschenkel<br />

• Oberschenkel<br />

• Sportmassage<br />

• Gesäß, Rücken<br />

• Schulter, Nacken<br />

• Arm<br />

• spezielle Techniken, Wiederholung Schwerpunkt „Sportmassage“<br />

Sportphysiotherapie<br />

• Kryotherapie („hot ice“)<br />

• Tape, Stützverbände<br />

• Massage WH (Rücken)<br />

• Erstversorgung von Muskel- und Kapselbandverletzungen<br />

• Kopfschmerz, Triggerpoints<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Keine Angabe

PM2: Biomechanik in der Rehabilitation (VL)<br />

• Kennen lernen von biomechanische Methoden<br />

• Biomechanische Messverfahren wie z.B. Bodyscanner, Kraftmessplatte,<br />

Isokinet<strong>20</strong>00<br />

Allgemeine Basisliteratur:<br />

Kummer B.: Biomechanik. Form und Funktion des Bewegungsapparates. Dt. Ärzte Verlag. Köln. <strong>20</strong>05<br />

Wick D. (Hrsg.): Biomechanische Grundlagen sportlicher Bewegung. Spitta. Balingen. <strong>20</strong>05<br />

Schewe H.: Biomechanik – wie geht das? Thieme. Stuttgart. <strong>20</strong>00<br />

Ballreich R., Baumann W. (Hrsg.): Grundlagen der Biomechanik des Sports. Enke. Stuttgart. 1996<br />

Verbandszeitschrift des DVGS: „Bewegungstherapie und Gesundheitssport“.<br />

Zeitschrift Leistungssport.<br />