Wortgruppenflexion: Deklination im Verbund

Wortgruppenflexion: Deklination im Verbund

Wortgruppenflexion: Deklination im Verbund

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

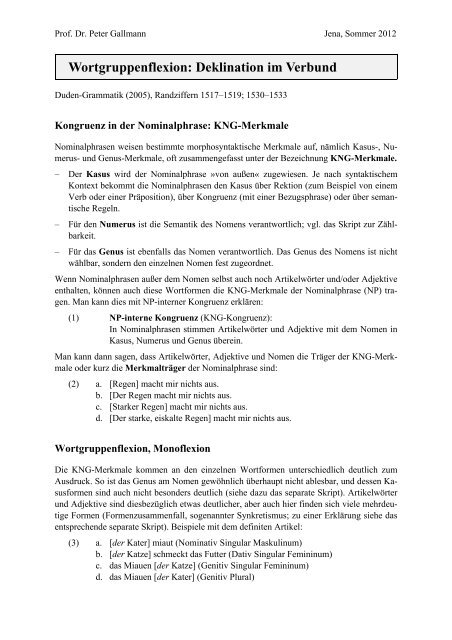

Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Sommer 2012<br />

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong><br />

Duden-Grammatik (2005), Randziffern 1517–1519; 1530–1533<br />

Kongruenz in der Nominalphrase: KNG-Merkmale<br />

Nominalphrasen weisen best<strong>im</strong>mte morphosyntaktische Merkmale auf, nämlich Kasus-, Numerus-<br />

und Genus-Merkmale, oft zusammengefasst unter der Bezeichnung KNG-Merkmale.<br />

– Der Kasus wird der Nominalphrase »von außen« zugewiesen. Je nach syntaktischem<br />

Kontext bekommt die Nominalphrasen den Kasus über Rektion (zum Beispiel von einem<br />

Verb oder einer Präposition), über Kongruenz (mit einer Bezugsphrase) oder über semantische<br />

Regeln.<br />

– Für den Numerus ist die Semantik des Nomens verantwortlich; vgl. das Skript zur Zählbarkeit.<br />

– Für das Genus ist ebenfalls das Nomen verantwortlich. Das Genus des Nomens ist nicht<br />

wählbar, sondern den einzelnen Nomen fest zugeordnet.<br />

Wenn Nominalphrasen außer dem Nomen selbst auch noch Artikelwörter und/oder Adjektive<br />

enthalten, können auch diese Wortformen die KNG-Merkmale der Nominalphrase (NP) tragen.<br />

Man kann dies mit NP-interner Kongruenz erklären:<br />

(1) NP-interne Kongruenz (KNG-Kongruenz):<br />

In Nominalphrasen st<strong>im</strong>men Artikelwörter und Adjektive mit dem Nomen in<br />

Kasus, Numerus und Genus überein.<br />

Man kann dann sagen, dass Artikelwörter, Adjektive und Nomen die Träger der KNG-Merkmale<br />

oder kurz die Merkmalträger der Nominalphrase sind:<br />

(2) a. [Regen] macht mir nichts aus.<br />

b. [Der Regen macht mir nichts aus.<br />

c. [Starker Regen] macht mir nichts aus.<br />

d. [Der starke, eiskalte Regen] macht mir nichts aus.<br />

<strong>Wortgruppenflexion</strong>, Monoflexion<br />

Die KNG-Merkmale kommen an den einzelnen Wortformen unterschiedlich deutlich zum<br />

Ausdruck. So ist das Genus am Nomen gewöhnlich überhaupt nicht ablesbar, und dessen Kasusformen<br />

sind auch nicht besonders deutlich (siehe dazu das separate Skript). Artikelwörter<br />

und Adjektive sind diesbezüglich etwas deutlicher, aber auch hier finden sich viele mehrdeutige<br />

Formen (Formenzusammenfall, sogenannter Synkretismus; zu einer Erklärung siehe das<br />

entsprechende separate Skript). Beispiele mit dem definiten Artikel:<br />

(3) a. [der Kater] miaut (Nominativ Singular Maskulinum)<br />

b. [der Katze] schmeckt das Futter (Dativ Singular Femininum)<br />

c. das Miauen [der Katze] (Genitiv Singular Femininum)<br />

d. das Miauen [der Kater] (Genitiv Plural)

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 2<br />

Zum Glück spannen aber die einzelnen Merkmalträger der NP zusammen, sie wirken also<br />

»<strong>im</strong> <strong>Verbund</strong>«. Ein Beispiel:<br />

(4) Anna will [diese dicken Bücher] lesen.<br />

Die Endung -e des Demonstrativs diese und die Endung -en des Adjektivs dicken können für<br />

sich allein betrachtet vielerlei ausdrücken – <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> kommen aber nur noch die Merkmalbündel<br />

[Nominativ & Plural] oder [Akkusativ & Plural] infrage. Dass tatsächlich eine<br />

Nominalphrase mit Merkmal Plural vorliegt, sieht man an der Form des Nomens. Überhaupt<br />

sind die Numerus- und Genusmerkmale des Nomens häufig der Schlüssel, mit dem sich<br />

mehrdeutige Artikel- und Adjektivformen klären lassen. In unserem Fall wird das Merkmal<br />

[Plural] des Nomens gleich doppelt angezeigt: mit dem Umlaut und mit der Endung -er. Isoliert<br />

könnte diese Endung auch noch das Merkmalbündel [Genitiv & Plural] ausdrücken, aber<br />

die vorliegende Kombination mit dem Demonstrativ diese schließt dies aus (die Genitiv-<br />

Plural-Form hieße hier dieser). Ausgeschlossen ist auch das Bündel [Dativ & Plural] – hier<br />

würde die Form des Nomens Büchern lauten. Der Satzzusammenhang fällt schließlich die<br />

Entscheidung zugunsten des Merkmalbündels [Akkusativ & Plural].<br />

Das Zusammenspiel der einzelnen Flexionsformen, wie es dieses Beispiel zeigt, wird auch als<br />

<strong>Wortgruppenflexion</strong> bezeichnet. Das Deutsche treibt hier einen relativ großen Aufwand. Es<br />

gibt denn auch eine Tendenz, die Merkmale nur noch an einem einzigen Wort der Nominalphrase<br />

anzuzeigen; man spricht dann von Monoflexion. Auch wenn Monoflexion in der<br />

Standardsprache noch nicht allgemein gilt – siehe etwa oben Beispiel (4) –, so findet man<br />

doch schnell entsprechende Beispiele:<br />

(5) a. Anna n<strong>im</strong>mt [die Gabel].<br />

b. Anna n<strong>im</strong>mt [die Gabeln].<br />

(6) a. Otto entfernt [das Gitter].<br />

b. Otto entfernt [die Gitter].<br />

In (5) kommt der Unterschied [Akkusativ Singular] ↔ [Akkusativ Plural] nur am Nomen, in<br />

(6) nur am Artikel zum Ausdruck. (An diesen zwei Beispielen wird übrigens auch klar, warum<br />

die Grundregeln für die Pluralbildung der Nomen, G1–G3, sehr stabil sind; siehe entsprechendes<br />

Skript.)<br />

In (7) ist der Unterschied [Nominativ Singular] ↔ [Genitiv Plural] nur am Adjektiv erkennbar.<br />

(7) a. [Der dicke Balken] muss auch ersetzt werden.<br />

b. Der Architekt ordnete den Ersatz [der dicken Balken] an.<br />

Wie schon oben angedeutet, ist es für Deutschlerner nützlich zu wissen, dass sich die Zahl<br />

der in Frage kommenden Merkmalbündel stark verringert, wenn man das Genus und die Pluralform<br />

des Nomens kennt. Das ist vor allem für das Erkennen des Kasus wichtig:<br />

(8) a. dieser Apfel<br />

→ Nom. Singular Maskulinum (alle anderen Kasus sind hier ausgeschlossen)<br />

b. dieser Birne<br />

→ Dativ oder Genitiv Singular Femininum (ausgeschlossen: Nom., Akk.)<br />

c. dieser Äpfel<br />

→ Genitiv Plural (alle anderen Kasus sind hier ausgeschlossen)<br />

d. dieser Birnen<br />

→ Genitiv Plural (alle anderen Kasus sind hier ausgeschlossen)

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 3<br />

Die Grundregeln für die <strong>Wortgruppenflexion</strong><br />

Grundlage der <strong>Wortgruppenflexion</strong> ist oben genannte Regel (1), hier wiederholt:<br />

(9) NP-interne Kongruenz (KNG-Kongruenz):<br />

In Nominalphrasen st<strong>im</strong>men Artikelwörter und Adjektive mit dem Nomen in<br />

Kasus, Numerus und Genus überein.<br />

Beispiele:<br />

(10) a. d-er Kaffee, d-ie Schokolade, d-as Wasser<br />

b. dies-er Kaffee, dies-e Schokolade, dies-es Wasser<br />

c. heiß-er Kaffee, heiß-e Schokolade, heiß-es Wasser<br />

Diese Kongruenzregel bewirkt, dass Artikelwörter, Adjektive und Nomen die Merkmalträger<br />

der Nominalphrase sind. Bei genauerer Betrachtung erkennt man hier drei Zuweisungsregeln<br />

und drei Formregeln.<br />

Die drei Zuweisungsregeln:<br />

(11) A Jede Nominalphrase hat einen Hauptmerkmalträger. (Die anderen Wortformen<br />

sind dann Nebenmerkmalträger.)<br />

B Als Hauptmerkmalträger wird die am weitesten links stehende Wortform gewählt,<br />

das kann ein Artikelwort oder ein Adjektiv sein – aber nur, wenn sie eine<br />

Endung tragen (andernfalls ist die nächste weiter rechts stehende Wortform<br />

Hauptmerkmalträger).<br />

C Adjektive (auch nominalisierte) werden parallel flektiert. Das heißt, sie sind<br />

alle entweder Haupt- oder Nebenmerkmalträger.<br />

Und die drei Formregeln:<br />

(12) 1 Artikelwörter haben starke Endungen, wenn sie Hauptmerkmalträger sind,<br />

sonst gar keine.<br />

2 Adjektive haben starke Endungen, wenn sie Hauptmerkmalträger sind, sonst<br />

schwache.<br />

3 Nomen haben tendenziell (!) nur dann Kasusendungen, wenn sie Nebenmerkmalträger<br />

sind.<br />

Die folgenden Tabellen zeigen die starken und schwachen Flexionsformen eines Adjektivs.<br />

Zu einer Erklärung der Felder mit gleichlautenden Formen (= Synkretismusfelder) siehe das<br />

separate Skript zur Adjektivflexion.<br />

Stark (mögliche Endungen: -e, -er, -en, -em, -es):<br />

(13) Maskulinum Neutrum Femininum Plural<br />

Nominativ heißer Kaffee heißes Wasser heiße Speise heiße Speisen<br />

Akkusativ heißen Kaffee heißes Wasser heiße Speise heiße Speisen<br />

Dativ heißem Kaffee heißem Wasser heißer Speise heißen Speisen<br />

Genitiv heißen Kaffees heißen Wassers heißer Speise heißer Speisen<br />

Die starken Formen der Artikelwörter und Pronomen lauten grundsätzlich gleich. Man kann<br />

daher das Adjektiv heiß in der obenstehenden Tabelle beispielsweise durch das Demonstrati-

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 4<br />

vum dieser ersetzen – es erscheinen die gleichen <strong>Deklination</strong>sformen (außer teilweise <strong>im</strong> Genitiv).<br />

Schwach (mögliche Endungen: nur -e und -en):<br />

(14) Maskulinum Neutrum Femininum Plural<br />

Nominativ der heiße Kaffee das heiße Wasser die heiße Speise die heißen Speisen<br />

Akkusativ den heißen Kaffee das heiße Wasser die heiße Speise die heißen Speisen<br />

Dativ dem heißen Kaffee dem heißen Wasser der heißen Speise den heißen Speisen<br />

Genitiv des heißen Kaffees des heißen Wassers der heißen Speise der heißen Speisen<br />

In den folgenden Beispielblöcken wird das Zusammenwirken der Regeln zur <strong>Wortgruppenflexion</strong><br />

vorgeführt. Die Hauptmerkmalträger sind jeweils unterstrichen. Der erste Beispielblock:<br />

(15) a. [D-er stark-e schwarz-e Kaffee] hilft da sicher.<br />

b. [Dies-er stark-e schwarz-e Kaffee] hilft da sicher.<br />

c. [Mein stark-er schwarz-er Kaffee] hilft da sicher.<br />

d. [Ein stark-er schwarz-er Kaffee] hilft da sicher.<br />

e. [Stark-er schwarz-er Kaffee] hilft da sicher.<br />

Hauptmerkmalträger sind hier Artikelwörter oder Adjektive. Man sieht hier dreierlei:<br />

– Ob Artikelwörter oder Adjektive – wenn sie Hauptmerkmalträger sind, werden sie stark<br />

dekliniert, hier erkennbar an der Endung -er (= Formregeln 1 und 2).<br />

– Die beiden Adjektive werden <strong>im</strong>mer parallel flektiert: Entweder sind beide stark, oder es<br />

sind beide schwach, hier mit Endung -e (= Zuweisungsregel C).<br />

– Die Adjektive sind nur dann Hauptmerkmalträger und damit stark, wenn ihnen entweder<br />

gar kein Artikelwort oder ein endungsloses vorangeht.<br />

Aus dem letzten Punkt kann man den folgenden Merksatz ableiten:<br />

(16) Adjektiv: stark/schwach<br />

Adjektive werden nur dann schwach flektiert, wenn ihnen ein Artikelwort mit<br />

Endung vorangeht. (Andernfalls werden sie stark flektiert.)<br />

Dieser Merksatz ist keine elementare Regel – wie vorgeführt, lässt er sich aus Zuweisungsregeln<br />

B und C sowie Formregel 2 ableiten. Die genannten Regeln (und damit auch der<br />

Merksatz) gelten übrigens auch für nominalisierte Adjektive:<br />

(17) a. Anna trug [d-as klein-e schwarz-e Kleid].<br />

b. Anna trug [d-as klein-e Schwarz-e].<br />

c. Anna trug [ihr klein-es schwarz-es Kleid].<br />

d. Anna trug [ihr klein-es Schwarz-es].<br />

Auch bei lexikalisierten Nominalisierungen:<br />

(18) a. Anna trank [d-as klein-e Hell-e].<br />

b. Anna trank [ein klein-es Hell-es].<br />

(19) a. [D-er neu-e Vorgesetzt-e] schätzt Pünktlichkeit.<br />

b. [Mein neu-er Vorgesetzt-er] schätzt Pünktlichkeit.

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 5<br />

Das Wesentliche zur <strong>Wortgruppenflexion</strong> des Deutschen ist damit gesagt. Die folgenden<br />

Sonderfälle sind allerdings noch etwas eingehender zu behandeln:<br />

– endungslose Artikelwörter und Adjektive: siehe nachstehend<br />

– Unterlassung der Kasusflexion bei Nomen (Nomen als Hauptmerkmalträger, vgl. Formregel<br />

3): siehe separates Skript<br />

– Kasusflexion und Genitivphrasen: siehe separates Skript<br />

– Schwankungen in der Adjektivflexion (stark/schwach): siehe separates Skript<br />

Endungslose Artikelwörter<br />

Es gibt drei Arten endungsloser Artikelwörter: (i) den Typ mein, (ii) den Typ welch und (iii)<br />

den Typ etwas.<br />

mein, ein, kein<br />

(i) Artikelwörter des Typs mein werden eigentlich adjektivisch flektiert, also wie dieser. Zu<br />

diesem Typ gehören die possessiven Artikelwörter (mein, dein, sein, ihr, unser) sowie ein<br />

und kein. In Nominalphrasen mit best<strong>im</strong>mten Merkmalkombinationen fallen diese Wörter<br />

aber als Hauptmerkmalträger aus und sind dann endungslos:<br />

(20) Nominativ Singular Maskulinum ein dick-er Roman<br />

(21) Nominativ Singular Neutrum ein dick-es Buch<br />

Akkusativ Singular Neutrum ein dick-es Buch<br />

Manche Grammatiken setzen für Adjektive in Nominalphrasen mit Artikelwörtern des Typs<br />

mein eine besondere »gemischte« Flexion an. Das ist eine unnötige Verkomplizierung. Es<br />

reicht, wenn Deutschlerner sich merken, wann die Artikelwörter endungslos sind – die Flexion<br />

von Artikelwort und Adjektiv ergibt sich dann aus den allgemeinen Regeln von selbst:<br />

(22) Nominativ Singular Maskulinum (einer der einzuprägenden Sonderfälle):<br />

Artikelwort endungslos → Adjektiv stark: Das ist [ein dicker Roman].<br />

(23) Dativ Singular Maskulinum (Normalfall, nicht besonders zu merken):<br />

Artikelwort mit Endung → Adjektiv schwach: Er liest in [einem dicken Roman].<br />

(24) Singular Plural<br />

Maskulinum Femininum Neutrum<br />

Nominativ<br />

Akkusativ<br />

Dativ<br />

Genitiv<br />

kein dicker Roman<br />

keinen dicken Roman<br />

keinem dicken Roman<br />

keines dicken Romans<br />

keine dicke Mauer<br />

keine dicke Mauer<br />

keiner dicken Mauer<br />

keiner dicken Mauer<br />

kein dickes Buch<br />

kein dickes Buch<br />

keinem dicken Buch<br />

keines dicken Buches<br />

keine dicken Sachen<br />

keine dicken Sachen<br />

keinen dicken Sachen<br />

keiner dicken Sachen<br />

Dass Artikelwörter des Typs mein in Nominalphrasen mit best<strong>im</strong>mten Merkmalbündeln als<br />

Hauptmerkmalträger ausfallen, kann zum Problem werden, nämlich bei Weglassung des Nomens<br />

(Ellipse). Die strikte Anwendung der Regel würde dazu führen, dass die Nominalphrase<br />

überhaupt keinen Hauptmerkmalträger aufweist.<br />

(25) Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein Buch].<br />

→ *Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein].

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 6<br />

Wie der Stern in der zweiten Zeile anzeigt, darf Zuweisungsregel A auf keinen Fall verletzt<br />

werden. In solchen Konfigurationen erhält darum das Artikelwort quasi behelfsweise Endungen,<br />

damit es selbst als Hauptmerkmalträger auftreten kann:<br />

(26) Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein Buch].<br />

� Das ist nicht [dein Buch], sondern [mein-(e)s].<br />

Der folgende Beispielblock zeigt, wie sich ganz analog die Aufspaltung einer Nominalphrase<br />

auf die Flexion ihrer Bestandteile auswirkt. Offensichtlich müssen beide Teile einen Hauptmerkmalträger<br />

haben:<br />

(27) a. Es war [kein braun-er Zucker] vorhanden.<br />

b. [Zucker] war [kein braun-er] vorhanden.<br />

c. *[Braun-er Zucker] war [kein] vorhanden.<br />

d. [Braun-er Zucker] war [kein-er] vorhanden.<br />

Auf diese Weise lässt sich auch die unterschiedliche Flexion be<strong>im</strong> pronominalen Gebrauch<br />

dieser Wörter erklären:<br />

(28) a. Das weiß [kein Mensch].<br />

b. → *Das weiß [kein].<br />

c. (Stattdessen:) → Das weiß [kein-er].<br />

welch, manch, solch<br />

Einige sonst adjektivisch flektierte Artikelwörter sind in besonderen Gebrauchsweisen allgemein<br />

endungslos. Dies gilt zum Beispiel für welch in Ausrufesätzen, vgl. Beispiel (29 b),<br />

oder für manch <strong>im</strong> eher gehobenen Stil (30 b):<br />

(29) a. [Welches dicke Buch] liest sie?<br />

b. [Welch dickes Buch] sie da wieder liest!<br />

(30) a. Sie liest [manch-es klug-e Buch].<br />

b. Sie liest [manch klug-es Buch].<br />

etwas, nichts, genug<br />

Nicht alle Artikelwörter und Pronomen werden adjektivisch flektiert, es gibt auch solche mit<br />

nominaler Flexion. Dazu gehören zum Beispiel etwas, nichts, genug sowie Bildungen auf<br />

-erlei. Diese Wörter können – <strong>im</strong> Gegensatz zum Typ mein – be<strong>im</strong> Gebrauch als Pronomen<br />

endungslos sein.<br />

(31) a. Das weiß [niemand].<br />

b. Aber nicht: *Das weiß [kein]. Sondern: Das weiß [keiner].<br />

Be<strong>im</strong> Gebrauch als Artikelwort bewirken sie hingegen, dass das folgende Wort zum Hauptmerkmalträger<br />

wird (und daher, sofern ein Adjektiv, stark flektiert wird):<br />

(32) a. In der Dose ist noch [etwas braun-er Zucker].<br />

b. In der Schachtel waren [allerlei nett-e klein-e Sachen].<br />

c. Anna weiß [nichts Genauer-es].<br />

Ähnlich auch Kardinalzahlen (von 2 bis 999 999):<br />

(33) Was [drei] wissen, wissen bald [dreißig]. Ich habe nicht [drei Bücher] gekauft,<br />

sondern [vier].

<strong>Wortgruppenflexion</strong>: <strong>Deklination</strong> <strong>im</strong> <strong>Verbund</strong> 7<br />

Endungslose Adjektive<br />

Wenn ein Adjektiv der letzte in Frage kommende Merkmalträger einer Nominalphrase ist,<br />

muss es tatsächlich Merkmalträger sein, und zwar Haupt- oder Nebenmerkmalträger:<br />

(34) a. Das ist [kein lila Kleid], sondern [ein rotes Kleid].<br />

b. Das ist [kein lila Kleid], sondern [ein rotes].<br />

(35) a. Das ist [kein rotes Kleid], sondern [ein lila Kleid].<br />

b. Das ist [kein rotes Kleid], sondern [ein *lila].<br />

b’. Das ist [kein rotes Kleid], sondern [ein lilanes].<br />

(36) a. Sie trug nicht [das rote Kleid], sondern [das *lila / das lilane].<br />

b. Sie trug nicht [das *lila / das lilane], sondern [das rote Kleid].<br />

Bei dem hier gezeigten Farbadjektiv lila wird die Flexion erzwungen, obwohl das Adjektiv<br />

sonst unflektiert bleibt. Die flektierten Formen haben noch nicht die uneingeschränkte Zust<strong>im</strong>mung<br />

der Sprachpflege gefunden. Im traditionellen Stil wird daher oft auf umständlichere<br />

Ersatzformen ausgewichen:<br />

(37) Sie trug nicht [das rote Kleid], sondern [das lilafarbene].