1 Alltag um 1600 Lebensumstände in einem ... - Gemeinde Ingersheim

1 Alltag um 1600 Lebensumstände in einem ... - Gemeinde Ingersheim

1 Alltag um 1600 Lebensumstände in einem ... - Gemeinde Ingersheim

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Alltag</strong> <strong>um</strong> <strong>1600</strong><br />

Lebens<strong>um</strong>stände <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em württembergischen Dorf<br />

Vortrag von Brigitte Popper, M.A.<br />

anlässlich des 400. Erbauungsjahres der Georgskirche <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim,<br />

Geme<strong>in</strong>de <strong>Ingersheim</strong>,<br />

Kreis Ludwigsburg<br />

Baden- Württemberg<br />

16. Mai 2001<br />

Wenn die Kirche <strong>in</strong>s Dorf kommt...<br />

Vor 400 Jahren, genau am 10. Juni 1601 begannen die Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheimer anstelle e<strong>in</strong>er alten<br />

Scheuer, die der Schloßherrschaft gehörte hatte, die Georgskirche zu erbauen. Die Arbeiten<br />

kamen schnell voran: Bereits im August des gleichen Jahres konnte dort das erste Brautpaar<br />

getraut werden. Waren die Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheimer vorher ohne Gotteshaus? Die Quellen berichten<br />

von e<strong>in</strong>er Kapelle, die allerd<strong>in</strong>gs ungeschickt am Rande des Ortes gelegen und schon baufällig<br />

gewesen se<strong>in</strong> soll.<br />

Heiraten konnte man dort wohl, begraben werden jedoch nicht. Die Toten wurden nach<br />

Groß<strong>in</strong>gersheim auf den Friedhof gebracht. Erst 1606, fünf Jahre nach dem Kirchenbau bekam<br />

Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim im Gewann „Schafgärten“ e<strong>in</strong>en eigenen Friedhof.<br />

Wenn e<strong>in</strong>e Kirche <strong>in</strong>s Dorf kommt, dann ist das etwas Besonders. Denn mit der Kirche<br />

bekommt der Ort nicht nur e<strong>in</strong> herausragendes Gebäude, sondern es bekommt e<strong>in</strong> geistliches<br />

Zentr<strong>um</strong>. Mit der Kirche kommt der Pfarrer und mit dem Pfarrer die Schule und somit die<br />

Bildung <strong>in</strong> das Dorf. Die Pfarrei <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim war 1601 allerd<strong>in</strong>gs schon 10 Jahre, d.h. seit<br />

1591 besetzt.<br />

Wann war 1601?<br />

Zur zeitgeschichtlichen E<strong>in</strong>ordnung<br />

Mit dem Jahre 1601 beg<strong>in</strong>nt das 17. Jahrhundert, das Jahrhundert, das später <strong>in</strong> die<br />

Geschichte als das Jahrhundert der Kriege e<strong>in</strong>gehen soll.<br />

18 Jahre war die Georgskirche alt als der sogenannte 30-jährige Krieg ausbrach. Sogenannte<br />

deshalb, weil es nicht e<strong>in</strong> Krieg war, sondern e<strong>in</strong>e Verkettung von verschiedenen Kriegen, aus<br />

unterschiedlichen Motiven und von unterschiedlichen Parteien geführt. Der Bevölkerung dürfte<br />

es mehr oder weniger egal gewesen se<strong>in</strong>, wer ihre Felder verwüstete, ihre Städte und Dörfer<br />

plünderte und brandschatzte und wer ihnen und den Ihren das Leben nahm.<br />

Nach diesem verheerenden Krieg waren mehr als 50 % des Baubestandes zerstört, die<br />

Wohnstätten verlassen, die We<strong>in</strong>berg und das Ackerland wüst, die Bürger geflohen, ermordet,<br />

<strong>in</strong> alle W<strong>in</strong>de zerstreut.<br />

Z<strong>um</strong> Ende des Jahrhunderts, 1693, leidet die Region erneut unter kriegerischen E<strong>in</strong>fällen.<br />

Dazu wurden die Menschen im 17. Jahrhundert von verheerenden Pestepidemien heimgesucht.<br />

Die schlimmste war im Jahr 1626/27. 26 000 Tote waren <strong>in</strong> ganz Württemberg zu beklagen,<br />

Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim verlor <strong>in</strong> nur sieben Monaten e<strong>in</strong> Viertel se<strong>in</strong>er Bevölkerung.<br />

Die Georgskirche wird also <strong>in</strong> e<strong>in</strong> unruhiges und schlimmes Jahrhundert h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gebaut.<br />

1

Von diese Zeit soll allerd<strong>in</strong>gs nicht die Rede se<strong>in</strong>. Denn das Leben ist im Krieg ganz anders als<br />

<strong>in</strong> Friedenszeiten. Welche Ereignisse s<strong>in</strong>d dem Kirchebau vorausgegangen?<br />

Das 16. Jahrhundert<br />

Ereignisreich hatte das 16. Jahrhunderts begonnen. E<strong>in</strong> paar Daten und Ereignisse: Um 1500<br />

hatte Col<strong>um</strong>bus Amerika entdeckt und Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern<br />

entwickelt.<br />

1504 wurden die beiden <strong>Ingersheim</strong> entgültig württembergisch. 1524/25 hatten die Bauern im<br />

sogenannten Bauernkrieg auch hier für mehr Freiheiten und Rechte gekämpft. Zehn Jahre<br />

später – 1534- hatte Herzog Ulrich die Reformation im Lande e<strong>in</strong>geführt. Das Land wurde also<br />

z<strong>um</strong> großen Teil evangelisch, die Katholiken kamen <strong>in</strong> der M<strong>in</strong>derheit. Der Augsburger<br />

Reichstag bestätigte 1555 das "cuius regio, eius religio": Wer regiert bestimmt die Konfession.<br />

Diejenigen, die am alten Glauben festhalten wollten, mussten das Land verlassen.<br />

Für Württemberg besonders bedeutend war die "Große Kirchenordnung", e<strong>in</strong> unter Herzog<br />

Christoph 1559 erarbeitetes Gesetzeswerk, das nicht nur die kirchlichen Angelegenheiten<br />

regelte, sondern für die ganze Verwaltung des Landes, für die Geme<strong>in</strong>de und Städte für die<br />

Schulen und die mediz<strong>in</strong>ische Versorgung richtungsweisende Bedeutung hatte. Wesentliche<br />

Bestimmungen daraus behielten fast 300 Jahre Gültigkeit.<br />

Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts war also e<strong>in</strong>e Zeit grundlegender Veränderungen, die<br />

teilweise bis heute noch Auswirkungen haben.<br />

Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts ist e<strong>in</strong> Zeit der Stabilisierung und des Wachst<strong>um</strong>. Trotz<br />

Missernten und Pestwellen war die Bevölkerung angewachsen. Pestwellen hat es immer wieder<br />

gegeben, sie traten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Abstand von ca. 10 Jahren und gehörte damit zur<br />

Lebenserfahrung der Menschen. Die landwirtschaftlichen Anbauflächen waren vergrößert<br />

worden und man trieb e<strong>in</strong>en florierenden We<strong>in</strong>handel mit dem benachbarten Ausland<br />

Damit ist die Zeitspanne, über die es <strong>in</strong> den folgenden Beiträgen gehen soll, <strong>um</strong>rissen: Es geht<br />

<strong>um</strong> den <strong>Alltag</strong> und die Lebens<strong>um</strong>stände zwischen Mitte des 16. Jahrhunderts bis vor Ausbruch<br />

des Dreißigjährigen Krieges.<br />

Politisch und adm<strong>in</strong>istrativ standen die <strong>Ingersheim</strong>er unter württembergischer Landeshoheit.<br />

Das bedeutet: Es galt das württembergisches Recht, den Württembergern waren sie steuerund<br />

abgabenpflichtig, ihnen hatten sie Frondienste zu leisten. Amtsort und übergeordneter<br />

Verwaltungssitz war Bietigheim. Vorher war es das badische Besigheim. Besigheim wurde erst<br />

1595 württembergisch. In Bietigheim residierte der Vogt und das Vogtgericht, hier wohnte der<br />

herrschaftliche Keller usw. Man könnte es mit der Bedeutung von Ludwigsburg heute<br />

vergleichen, wo fast alle übergeordneten Verwaltungsbehörden angesiedelt s<strong>in</strong>d.<br />

Indizien der Prosperität<br />

Im Jahre 1601 bauten und weihten die Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheimer ihre Kirche, das gibt uns auch schon<br />

e<strong>in</strong>en H<strong>in</strong>weis auf die Qualität dieser Zeit.<br />

1. Die Bevölkerung war so stark angewachsen, dass sich für den „Weiler“ Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim e<strong>in</strong>e<br />

eigene Kirche „lohnte“. Z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest <strong>in</strong> der vor<strong>in</strong>dustriellen Zeit war Bevölkerungswachst<strong>um</strong> e<strong>in</strong><br />

Indiz für Frieden und Wohlstand und damit verbunden mit e<strong>in</strong>er positiven Zukunftsprognose.<br />

2. Die Geme<strong>in</strong>de und die Kirche waren wohlhabend genug, e<strong>in</strong>en Kirchenbau zu f<strong>in</strong>anzieren.<br />

Und nicht nur den Kirchenbau, sondern das dazugehörende Personal, den Pfarrer.<br />

Wir f<strong>in</strong>den aber noch weitere Indizien für den Wohlstand <strong>in</strong> dieser Zeit:<br />

1570 kaufte die Geme<strong>in</strong>de den Pfleghof des Klosters Pforzheim und nutzte das Gebäude als<br />

Rathaus. (Heute ist es das alte Rathaus <strong>in</strong> Groß<strong>in</strong>gersheim)<br />

2

1572 erwarb die Geme<strong>in</strong>de die Fähr- und Fischwassergerechtigkeit von Herzog Ludwig als<br />

Erblehen. Die Mühle <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim hatten sie bereits 1530 gekauft. Sie wurde im<br />

30jährigen Krieg zerstört und erst Anfang des 18. Jahrhunderts wieder aufgebaut.<br />

Kurz: <strong>Ingersheim</strong>, se<strong>in</strong>en Bewohner<strong>in</strong>nen und Bewohnern g<strong>in</strong>g es recht gut.<br />

Bildung und Schule<br />

Mit der Kirche kommt die Schule <strong>in</strong>s Dorf, das erwähnte ich bereits, denn geistige und geistliche<br />

Dienste waren oft gekoppelt: So versah der Schullehrer das Amt des Mesners bzw. <strong>um</strong>gekehrt<br />

und spielte die Orgel, soweit e<strong>in</strong>e vorhanden war.<br />

Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts war <strong>in</strong> Württemberg das Schulwesen recht ungeregelt. Als<br />

Qualifikation z<strong>um</strong> Lehrer genügte alle<strong>in</strong> die Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu können. So<br />

wurde z.B. <strong>in</strong> Groß<strong>in</strong>gersheim David Leserl<strong>in</strong> z<strong>um</strong> Schullehrer gewählt, alle<strong>in</strong> weil er lese- und<br />

schreibekundig war. Se<strong>in</strong> Vorgänger schien <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht gewisse Lücken gehabt zu<br />

haben. Aber es soll e<strong>in</strong> fleißiger und gewissenhafter Mesner gewesen se<strong>in</strong>.<br />

Die "Große Kirchenordnung" regelte das Schulwesen und verpflichtet die Städte und<br />

Geme<strong>in</strong>den Schulen e<strong>in</strong>zurichten. Die allgeme<strong>in</strong>e Schulpflicht, und zwar für Jungen wie für<br />

Mädchen, führten die Württemberger dann 1634 e<strong>in</strong>. Das war etwas Besonderes, <strong>in</strong>novativ<br />

würde man heute sagen, z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest vorbildhaft für andere Länder.<br />

Mitte des 16. Jahrhundert besuchten nur 25 Knaben <strong>in</strong> <strong>Ingersheim</strong> die Schule, 1569 waren es<br />

bereits 60 K<strong>in</strong>der, <strong>um</strong> <strong>1600</strong> s<strong>in</strong>d es schon 90. Wir können nicht davon ausgehen, dass <strong>in</strong><br />

diesem Zeitra<strong>um</strong> die Anzahl der schulpflichtigen K<strong>in</strong>der zugenommen hat, vielmehr ist es e<strong>in</strong><br />

Indiz, wie diese Schule immer mehr angenommen wird..<br />

K<strong>in</strong>der waren unentbehrliche Arbeitskräfte <strong>in</strong> der Landwirtschaft. Deshalb mussten sich die<br />

Unterrichtszeiten nach den Erfordernissen der Landwirtschaft richten. Anfangs wurde nur im<br />

W<strong>in</strong>ter unterrichtet, und da auch nur die K<strong>in</strong>der, deren Eltern das Schulgeld bezahlen und das<br />

nötige Brennholz zur Beheizung des Schulra<strong>um</strong>es aufbr<strong>in</strong>gen konnten. Klagen über<br />

mangelhaften Schulbesuch gab es seit E<strong>in</strong>führung der Schulpflicht und sie zogen sich bis <strong>in</strong> das<br />

19. Jahrhundert h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>. Dabei lag es weniger an der Faulheit der K<strong>in</strong>der, sondern an den<br />

Eltern, die ihre K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> der häuslichen Wirtschaft benötigten.<br />

1558 bekam Groß<strong>in</strong>gersheim e<strong>in</strong>e eigene Schule, das Haus der Mart<strong>in</strong>spfründe. Es befand sich<br />

vermutlich an der Stelle, an der sich heute das neue Rathaus steht. Um 1590 erwähnen die<br />

Quellen e<strong>in</strong>en Schullehrer für Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim<br />

Damit haben wir e<strong>in</strong>en Aspekt alltäglichen Lebens <strong>um</strong> diese Zeit kennengelernt. Bildung,<br />

Ausbildung und Bildung spielte zu dieser Zeit und diesem dörflichen Umfeld e<strong>in</strong>e<br />

untergeordnete Rolle. Ganz im Unterschied zu heute, wo - z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest für Eltern mit<br />

schulpflichtigen K<strong>in</strong>dern der Tages-, ja der Jahresablauf von Unterrichts- bzw. Ferienzeiten<br />

strukturiert wird. Bildung war relativ unwichtig, war sie weder z<strong>um</strong> Überleben notwendig, noch<br />

half sie aus festgefügten Rollen auszubrechen<br />

Wie lebten die Menschen <strong>um</strong> das Jahr <strong>1600</strong>? Das ist unser Thema. Es gab ke<strong>in</strong>en Wecker,<br />

ke<strong>in</strong>e Duschen und ke<strong>in</strong> fließend warm Wasser, z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim. Es gab ke<strong>in</strong>e<br />

Tageszeitung, ke<strong>in</strong> Auto, ke<strong>in</strong>en Bus, ke<strong>in</strong>e S-Bahn, nicht e<strong>in</strong>mal die Stadt Ludwigsburg. Dass<br />

es ke<strong>in</strong> Telefon gab und ke<strong>in</strong>e Computer verwundert nicht, aber dass es ke<strong>in</strong>en Kaffee und<br />

ke<strong>in</strong>en Kartoffelsalat, die Kartoffel nahezu unbekannt war, verblüfft schon mehr. Bik<strong>in</strong>is gab es<br />

natürlich auch nicht, wir können davon ausgehen, dass die Menschen nicht e<strong>in</strong>mal schwimmen<br />

konnten, von Urlaub <strong>in</strong> unserem heutigen S<strong>in</strong>ne war ke<strong>in</strong>e Rede. Supermarkt, Boutique, Sport,<br />

Fitness, Vere<strong>in</strong>: alles Fremdworte für die <strong>Ingersheim</strong>er von vor 400 Jahren.<br />

Das Leben war also ganz anders als heute. Lebensgrundlage war die Landwirtschaft und der<br />

We<strong>in</strong>bau. Das Handwerk orientierte sich am örtlichen Bedarf und wurde, vor allem auf dem<br />

3

Land, im Nebenerwerb betrieben. Selbst der "Beruf" des Schulmeisters sicherte ke<strong>in</strong><br />

Auskommen. Dem Rhythmus der Landwirtschaft und des We<strong>in</strong>baus mussten sich alle und alles<br />

unterordnen, sicherte es doch das Überleben. Das haben wir bereits bei der Schule gesehen -<br />

die K<strong>in</strong>der konnten nur zur Schule gehen, wenn ihre Arbeitskraft nicht <strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />

benötigt wurde -, das betraf den Tages- und Jahreslauf und das betraf das Leben mite<strong>in</strong>ander.<br />

Individualität und Selbstverwirklichung waren Fremdworte. Die Abhängigkeit von der<br />

Landwirtschaft war damals existenziell: Missernsten aufgrund von klimatischen E<strong>in</strong>flüssen<br />

bedrohten die Existenz von Familien, ja von ganzen Lebensgeme<strong>in</strong>schaften, führten zu<br />

Hungersnöten oder gar Tod.<br />

Für unsere Gegend war der We<strong>in</strong>bau wirtschaftlich besonders wichtig. Der größte Teil der<br />

Bevölkerung lebte im 16. Jahrhundert vom We<strong>in</strong>bau und dem We<strong>in</strong>handel. We<strong>in</strong>bau ist im<br />

Vergleich zu anderen Bodennutzungen sehr arbeits<strong>in</strong>tensiv, d.h. zur Bestellung e<strong>in</strong>es Morgen<br />

We<strong>in</strong>garten werden mehr Arbeitskräfte benötigt als für die gleiche Fläche anderer<br />

Bodennutzung wie z.B. Getreideanbau. Andererseits ist der wirtschaftliche Ertrag e<strong>in</strong>es<br />

We<strong>in</strong>berges bei gleicher Fläche wesentlich höher als beim Ackerbau.<br />

Das Neckargebiet bot für den We<strong>in</strong>bau günstige Voraussetzungen, klimatisch und durch e<strong>in</strong>e<br />

hohe Besiedlungsdichte. Manche Historiker<strong>in</strong>nen und Historiker sehen sogar im We<strong>in</strong>bau den<br />

Ursprung des altwürttembergischen Erbrechtes der Realteilung, bei der das elterliche Erbe zu<br />

gleichen Teilen unter den h<strong>in</strong>terbliebenen K<strong>in</strong>dern aufgeteilt wird, im Unterschied z<strong>um</strong><br />

Anerbenrecht, bei dem meist der Älteste den Hof übernimmt, weil von den Erträgen e<strong>in</strong>es<br />

relativ kle<strong>in</strong>en We<strong>in</strong>berges e<strong>in</strong>e Familie überleben konnte.<br />

Steigender Wohlstand und wachsende Bevölkerungszahlen machten sich im 16. Jahrhundert<br />

auch an der Vergrößerung der We<strong>in</strong>bauflächen bemerkbar. In Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim wurde der<br />

Kallenberg und <strong>in</strong> Groß<strong>in</strong>gersheim die We<strong>in</strong>berge Richtung Geis<strong>in</strong>gen terrassiert und zu neuen<br />

We<strong>in</strong>gärten erschlossen. Mit dem We<strong>in</strong> wurde gehandelt – bis <strong>in</strong> die Niederlande und nach<br />

Nordengland; der Rest diente der Eigenversorgung.<br />

Den We<strong>in</strong>bau haben wir kennengelernt, nun wollen wir uns die <strong>Ingersheim</strong>er Markung<br />

anschauen und der Frage nachgehen, welchen Bed<strong>in</strong>gungen die Landwirtschaft unterlag?<br />

4

Dreifelderwirtschaft und Flurzwang<br />

Bis <strong>in</strong> das 19. Jahrhundert herrschte Flurzwang und Dreifelderwirtschaft. Dazu war die Markung<br />

<strong>in</strong> drei Zelgen unterteilt: In die Grön<strong>in</strong>ger Zelg - sie liegt zwischen der Straße nach Ludwigsburg<br />

und der nach Bietigheim; <strong>in</strong> das Besigheimer Feld, manchmal auch Bietigheimer Feld genannt.<br />

Es erstreckt sich zwischen den Straßen nach Bietigheim und nach Besigheim und <strong>in</strong> die<br />

Burgamer Zelg . Sie beg<strong>in</strong>nt rechts der Straße nach Besigheim und endet an der<br />

Markungsgrenze gegen Hessigheim und Mundelsheim.<br />

Dreifelderwirtschaft bedeutet, die Fruchtfolge wechselte jährlich zwischen Sommergetreide<br />

(Gerste, Hafer), W<strong>in</strong>tergetreide (Weizen, D<strong>in</strong>kel, Roggen) und der Brache. Das brachliegende<br />

Feld diente als Weidefläche für das Vieh der Dorfbewohner. Die Stallfütterung war noch nicht<br />

e<strong>in</strong>geführt und so trieb der Schwe<strong>in</strong>e- und Kuhhirte das Vieh auf die Weide.<br />

Die Ackerparzellen der e<strong>in</strong>zelnen <strong>Ingersheim</strong>er waren auf allen drei Zelgen verteilt. Und da die<br />

Parzellen nicht durch Wege erschlossen waren, mussten die Felder e<strong>in</strong>heitlich bestellt werden.<br />

Um Schäden durch Überfahrten zu vermeiden, bestimmte das Dorf die Bestellungs- Saat- und<br />

Ernteterm<strong>in</strong>e. Diesem Flurzwang mussten sich alle unterwerfen.<br />

Neben dem Privatbesitz an Grundstücken gab es noch die sogenannte "Allmand" oder<br />

„Allmend", e<strong>in</strong> Wald- und Wiesengrundstück, auch e<strong>in</strong> We<strong>in</strong>berg, Grundstücke also, die „allen<br />

geme<strong>in</strong>“ war, und somit von allen Bürgern genutzt werden konnte.<br />

E<strong>in</strong> geflochtenen Zaun, "Etter" genannt, <strong>um</strong>schloss das Dorf, und grenzte es gegen die freie<br />

Flur ab. Der Dorfetter diente dem Schutz vor E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glichen und wilden Tieren - manche Dörfer<br />

hatten auch gemauerte Umfassungen, ähnlich den Städten -, vor allem jedoch verh<strong>in</strong>derte der<br />

Zaun das Entlaufen des Kle<strong>in</strong>viehs, das frei im Dorf <strong>um</strong>herlief.<br />

Gleichzeitig war der Etter e<strong>in</strong>e rechtliche Grenze. Innerhalb Etters galt der Dorffriede und das<br />

Dorfrecht. Hier lagen die Häuser und die dazugehörenden Gärten, außerhalb Etters die freie<br />

Flur. Man war auf e<strong>in</strong>ander angewiesen, <strong>um</strong> zu leben und zu überleben, auf Gedeih und<br />

Verderb.<br />

Wie setzte sich so e<strong>in</strong>e Dorfgeme<strong>in</strong>schaft zusammen, wer lebte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dorf, <strong>in</strong>nerhalb<br />

"Etters" wie es <strong>in</strong> den Quellen häufig heißt? Davon soll <strong>in</strong> der nächsten Folge die Rede se<strong>in</strong>.<br />

5

Wer lebte im Dorf?<br />

E<strong>in</strong>en Dorfbewohner haben wir schon kennengelernt: den Schwe<strong>in</strong>e- oder Kuhhirten. Er war e<strong>in</strong><br />

sogenannter Geme<strong>in</strong>dediener. Daneben gab es weitere Geme<strong>in</strong>dediener, die alle ihre<br />

Aufgaben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er landwirtschaftliche geprägten Gesellschaft hatten: Da gab es den<br />

Fleckenschäfer, der die Schafe hütete; den Untergänger, er kontrollierte die Markungsgrenzen;<br />

den Feldsteußler, er rügte Verstöße gegen den ordnungsgemäßen Feldanbau; den Feld- und<br />

Waldschützen, er überwachte Feld und Wald. Die Geme<strong>in</strong>dediener gehörten <strong>in</strong> der Regel zu<br />

den weniger Vermögenden im Dorf, weil sie entweder zu wenig Grundbesitz oder ke<strong>in</strong><br />

Handwerk erlernt hatten.<br />

E<strong>in</strong> Schultheiß stand der Geme<strong>in</strong>de vor. Er kam <strong>in</strong> der Regel aus e<strong>in</strong>er begüterten Familie, die<br />

es sich erlauben konnte, e<strong>in</strong> Mitglied der Familie und damit e<strong>in</strong>e Arbeitskraft z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest<br />

zeitweise für Verwaltungsaufgaben freizustellen. Ihm zur Seite gestellt <strong>in</strong> Verwaltung und<br />

Rechtssprechung waren e<strong>in</strong>e Anzahl gewählter Bürger. Sie bildeten das Gericht und den Rat.<br />

Ihre Amtsbezeichnung war Gerichts- oder Ratsverwandte. Auch sie gehörten <strong>in</strong> der Regel der<br />

dörflichen Oberschicht an.<br />

Groß- und Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim bildeten wie heute e<strong>in</strong>e Verwaltungsgeme<strong>in</strong>schaft mit e<strong>in</strong>em<br />

Bürgermeister und Ratsverwandten aus beiden Teilen. Diese Ämter darf man sich nicht als<br />

Vollzeitbeschäftigung vorstellen, sondern als e<strong>in</strong>e Art Neben- oder Ehrenamt, das entsprechend<br />

dem Aufwand entschädigtt wurde.<br />

Z<strong>um</strong> Zeitpunkt unseres Kirchenbaus war Hans Zankher aus Groß<strong>in</strong>gersheim Schultheiß.<br />

Zankher ist e<strong>in</strong> Name, der <strong>in</strong> <strong>Ingersheim</strong> verschwunden ist, wie so viele Familiennamen im<br />

kriegerischen 17. Jahrhundert ausgelöscht wurden.<br />

Dann gab es <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim seit 1591 e<strong>in</strong>en Pfarrer, 1599 hieß er Theodor Wunderlich. Er<br />

g<strong>in</strong>g 1603 nach Erdmannhausen. Und es gab noch den Schulmeister und Mesner. Der erste für<br />

Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim namentlich überlieferter Schulmeister hieß Melchior Kallenberger.<br />

Das s<strong>in</strong>d die Amts- und Funktionsträger. Sie alle waren –mit Ausnahme des Pfarrers –Bürger<br />

der Geme<strong>in</strong>de und besassen das Bürgerrecht.<br />

6

Dorfbewohner<br />

Bürgerrecht zu haben bzw. zu erwerben hatte bis <strong>in</strong>s 19. Jahrhundert e<strong>in</strong>e weitreichende<br />

soziale wie rechtliche Funktion. In das Bürgerrecht e<strong>in</strong>es Dorfes bzw. e<strong>in</strong>er Stadt kam man<br />

entweder durch Geburt oder durch "E<strong>in</strong>kauf".<br />

Gegen Nachweis ausreichender Vermögensverhältnisse, (damals waren das 200 Gulden)<br />

e<strong>in</strong>es guten Le<strong>um</strong>undes und gegen Entrichtung e<strong>in</strong>er bestimmten S<strong>um</strong>me Geldes<br />

- im 16. Jahrhundert waren dies 2 Gulden pro Mann, Frauen zahlten immer die Hälfte -<br />

konnte e<strong>in</strong> Zuziehender nach Entscheidung von Gericht und Rat <strong>in</strong> das Bürgerrecht<br />

aufgenommen werden.<br />

Zu den Pflichten des (männlichen) Neubürgers gehörte: Er musste e<strong>in</strong>en Feuereimer<br />

anschaffen, <strong>um</strong> bei e<strong>in</strong>em Brand im Dorf löschen zu können, zwei Obstbä<strong>um</strong>e auf der Allmende<br />

pflanzen, e<strong>in</strong> Gewehr nachweisen und e<strong>in</strong>en Beitrag z<strong>um</strong> Fruchtvorrat der Geme<strong>in</strong>de leisten.<br />

Ferner musste er nachweisen, dass er ke<strong>in</strong> Untertan fremder Herrschaft war. Als Gegenleistung<br />

hatten er und se<strong>in</strong>e Familie e<strong>in</strong> Anrecht auf e<strong>in</strong>en Garten, e<strong>in</strong>e Holz- oder Weidengabe von<br />

etwa 25 Büschel Reisig. In Notfällen konnte die Familie auf Unterstützung der Geme<strong>in</strong>de<br />

rechnen.<br />

Über die Bestimmungen des Bürgerrechts regulierte das Dorf die Zuwanderung von<br />

Neubürgern. Zu allen Zeiten waren die Gerichts- und Ratsverwandten bestrebt, den Zuzug von<br />

sozial schwachen Familien zu verh<strong>in</strong>dern. Gleiches galt bei der Heiratserlaubnis. Sie wurde nur<br />

erteilt, wenn ausreichende ökonomische Grundlagen vorhanden waren.<br />

Als Bürger mit den vollen Bürgerrechten galten <strong>um</strong> <strong>1600</strong> nur verheiratete Männer, die e<strong>in</strong>en<br />

eigenen "Rauch", d.h. e<strong>in</strong>en eigenen Hof und e<strong>in</strong>e eigene Familie hatten.<br />

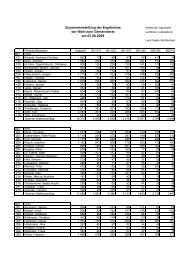

Deshalb s<strong>in</strong>d uns ke<strong>in</strong>e exakten E<strong>in</strong>wohnerzahlen überliefert, denn <strong>in</strong> den Steuerlisten oder<br />

Steuerschätzungen wurden nur die Namen der Männer erfasst, die e<strong>in</strong>en eigenen Rauch bzw.<br />

e<strong>in</strong>en eigenen Herd besaßen. Nicht erfasst wurden die große Zahl der restlichen Dorfbewohner:<br />

die ledigen Männer und Frauen, die Ehefrauen und Witwen. Nur wenn es ke<strong>in</strong>en männlichen<br />

Haushaltsvorstand gab, zählten auch die Witwen. Nicht erfasst wurden die Knechte und Mägde,<br />

ob sie das Bürgerrecht besaßen oder nicht und wir kennen nicht die Anzahl der im Haus<br />

lebenden K<strong>in</strong>der. Ob sich fahrende Leute aufgehalten haben und wie lange, auch darüber<br />

haben wir ke<strong>in</strong>e Informationen. E<strong>in</strong> Meldesystem, wie wir es heute kennen, gab es also damals<br />

nicht.<br />

Angaben über die E<strong>in</strong>wohnerzahl s<strong>in</strong>d damit mehr oder weniger geschätzte Hochrechungen.<br />

1620 wurden <strong>in</strong> Groß- und Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim 250 Bürgern gezählt, das entspricht laut Richard<br />

Ste<strong>in</strong>, dem Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheimer Pfarrer, der vor ca. 100 Jahren die erste Chronik über den Ort<br />

schrieb, e<strong>in</strong>er Seelenzahl von <strong>1600</strong>. Anders als die Regierung, zählte die Kirche nicht alle<strong>in</strong> die<br />

Haushaltsvorstände, sondern die zu betreuenden Seelen, unabhängig von Alter und<br />

rechtlichem Status. Bei e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>wohnerverteilung von 3/4 <strong>in</strong> Groß<strong>in</strong>gersheim und 1/4 <strong>in</strong><br />

Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim dürften Anfang des 17. Jahrhunderts 1200 Menschen <strong>in</strong> Groß<strong>in</strong>gersheim und<br />

ca. 400 Menschen <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim gelebt haben.<br />

Wohnen und Hausformen<br />

Bis weit <strong>in</strong> das 18. Jahrhundert bezeichnete man die Geme<strong>in</strong>schaft aller unter e<strong>in</strong>em Dach<br />

lebenden Menschen als "Haus" oder "ganzes Haus". Das wird noch deutlich an der Zählung<br />

nach "Rauch" oder "Herd". Zu dieser Geme<strong>in</strong>schaft gehörten alle, die dort lebten und<br />

arbeiteten: die Knechte und Mägde, die K<strong>in</strong>der, die ledigen oder verheirateten Verwandten.<br />

Schauen wir uns an, wie die Menschen damals wohnten. E<strong>in</strong> Stichwort ist im übertragenen<br />

S<strong>in</strong>ne bereits gefallen, der "Herd". Wie sah das Kochen, Leben und Wirtschaften <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Haus<br />

konkret aus?<br />

7

Wir s<strong>in</strong>d heute gewohnt, auf e<strong>in</strong>em Herd mit Strom- oder Gasanschluss zu kochen. Das gab es<br />

damals natürlich noch nicht. Selbst e<strong>in</strong> geschlossener Herd, <strong>in</strong> dem das Feuer brannte, kam<br />

erst im 18. Jahrhundert <strong>in</strong> Gebrauch. Davor kochte die Hausfrau am gemauerten Herdblock auf<br />

dem e<strong>in</strong> offenes Feuer brannte. Diese Küchen nennt man Rauchküchen, weil der Rauch<br />

entweder durch das Gebälk, manchmal über offene Abzüge entweichen konnte. Um die<br />

Brandgefahr durch Funkenflug zu verr<strong>in</strong>gern, schrieben württembergische Bauordnungen ab<br />

Mitte des 16. Jahrhunderts gemauerte Kam<strong>in</strong>e vor, die z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest bis <strong>in</strong> den Dachra<strong>um</strong> führen<br />

sollten. Die Bürger wehrten sich anfangs gegen diese auf den ersten Blick s<strong>in</strong>nvolle<br />

Verordnung, denn dadurch wurde nicht nur die Brandgefahr gem<strong>in</strong>dert, sondern auch die<br />

Gesundheit der Köch<strong>in</strong>en geschont, weil der offene, beissende Rauch führte zu chronischen<br />

Augenreizungen und –entzündungen. Dennoch schien den Bewohner die Imprägnierung des<br />

Holzes gegen Ungeziefer durch den offen abziehenden Rauch vorteilhafter.<br />

Dass es solche kam<strong>in</strong>losen und e<strong>in</strong>fachen Häuser <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim bis weit <strong>in</strong> das 17.<br />

Jahrhundert gegeben hat, belegt e<strong>in</strong>e Beschreibung des Pfarrhauses von Pfarrer Wendnagel,<br />

dem Nachfolger von Theodor Wunderlich, aus dem Jahre 1607: Das Pfarrhaus sei e<strong>in</strong> altes,<br />

kle<strong>in</strong>es, niedriges Haus mit e<strong>in</strong>er Stube und e<strong>in</strong>er Kammer, bereits baufällig, gestützt mit e<strong>in</strong>em<br />

Balken, ohne Kam<strong>in</strong>, nur mit e<strong>in</strong>er Öffnung im Dach für den Rauch, feucht durch e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gende<br />

Wasser, ohne Nebenrä<strong>um</strong>e für die Besoldungsfrüchte. Bald darauf wurde e<strong>in</strong> neues Pfarrhaus<br />

gebaut.<br />

In diesen offenen Küchen ließen sich ka<strong>um</strong> raff<strong>in</strong>ierte Speisen, auf mehrere Töpfen und<br />

Pfannen verteilt zubereiten. Z<strong>um</strong> e<strong>in</strong>em fehlte der Hausfrau die Zeit für aufwendiges Kochen,<br />

sie hatte auf dem Hof e<strong>in</strong>fach anderes zu tun, z.B. war die Gartenarbeit und die Versorgung des<br />

Kle<strong>in</strong>viehs alle<strong>in</strong> Frauensache. Z<strong>um</strong> anderen war Holz z<strong>um</strong> Heizen und Kochen knapp und<br />

wertvoll. E<strong>in</strong>töpfe waren daher beliebt und e<strong>in</strong>e häufige Zubereitungsform.<br />

Von der Küche aus, die sich meist <strong>in</strong> der Mitte des Hauses befand, wurde über e<strong>in</strong>en<br />

H<strong>in</strong>terladeofen die Stube beheizt. Das waren die e<strong>in</strong>zig beheizbaren Rä<strong>um</strong>e im Haus. Im W<strong>in</strong>ter<br />

mussten sich die Hausbewohner, wollten sie im Warmen sitzen, <strong>in</strong> dieser e<strong>in</strong>zigen Stube<br />

aufhalten.<br />

Küche, e<strong>in</strong>e beheizbare Stube und e<strong>in</strong>ige unbeheizbare Kammern: Das war alles an Wohn- und<br />

Schlafrä<strong>um</strong>en. Und wo haben sich die Menschen gewaschen? Wo verrichteten sie ihre<br />

Notdurft?<br />

Das Wasser z<strong>um</strong> Kochen und z<strong>um</strong> Waschen holten sie aus Brunnen, viele Höfe hatten ihren<br />

eigenen Brunnen. Badezimmer wie heute gab es natürlich nicht. In Groß<strong>in</strong>gersheim soll es noch<br />

Anfang des 16. Jahrhunderts e<strong>in</strong> öffentliches Badehaus gegeben haben, über Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim<br />

ist diesbezüglich nichts bekannt. Toilettenanbauten mit Fäkaliengruben, wie sie <strong>in</strong> Städten<br />

aufzuf<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d, gab es auf dem Dorf nicht. Die Notdurft verrichtete man ganz unkompliziert<br />

beim Vieh im Stall.<br />

Gab es damals Fenster und Fensterscheiben? Ja, aber die Glasherstellung war teuer und es<br />

war technisch noch nicht möglich, e<strong>in</strong>e große, plane Scheibe herzustellen. Deshalb f<strong>in</strong>den wir <strong>in</strong><br />

dieser Zeit unterschiedlich Fensterverschlüsse: <strong>in</strong> den Stuben kle<strong>in</strong>flächig verglaste<br />

Schiebefenster, vor den Küchen- und Kammeröffnungen Schwe<strong>in</strong>sblasen, im Stall e<strong>in</strong>fache<br />

Holzläden.<br />

Nun haben wir e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> das Haus und <strong>in</strong> die Wohnverhältnisse dar<strong>in</strong><br />

bekommen. Natürlich ganz wichtig, ja viel wichtiger als die Wohnrä<strong>um</strong>e waren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />

agrarischen Gesellschaft die Wirtschaftsrä<strong>um</strong>e: die Viehställe im Erdgeschoss e<strong>in</strong>es Hauses,<br />

die Keller z<strong>um</strong> E<strong>in</strong>lagern der Vorräte, <strong>in</strong>sbesondere des We<strong>in</strong>s, die Scheunen und Remisen, die<br />

Schwe<strong>in</strong>e- und Hühnerställe. Sie beanspruchten weitaus mehr Fläche als der re<strong>in</strong>e<br />

Wohnbereich.<br />

8

Ernährung und Essen<br />

Gegessen wurde was man selbst angebaut hatte und Speisen, die mit den damaligen<br />

Zubereitungsarten möglich waren. Getreide war dabei das Grundnahrungsmittel der ländlichen<br />

Bevölkerung: Hafer, Gerste, Buchweizen, Weizen, Hirse, verarbeitet zu Brei und zu Fladen. Erst<br />

im 18. Jahrhundert wurde Brot z<strong>um</strong> Hauptnahrungsmittel bzw. zur beliebtesten Nebenmahlzeit.<br />

Denn Brotmehl musste fe<strong>in</strong>er gemahlen werden als Mehl für e<strong>in</strong>en Fladen und das Brotbacken<br />

erforderte eigene Öfen, die damals nur die Bäcker hatten. Erst ab dem 18. Jahrhundert,<br />

verstärkt im 19. Jahrhundert errichteten die Geme<strong>in</strong>den öffentliche Backhäuser.<br />

Fladen ist e<strong>in</strong> flach gebackenes oder geröstetes Getreidegericht, das kalt sehr hart wurde, aber<br />

sehr haltbar. Dazu kamen Kraut, Gemüse und Obst aus dem Garten. Fleisch war im Süden<br />

relativ teuer und kam deshalb selten auf den Tisch. Für das 16. Jahrhundert geht man<br />

allerd<strong>in</strong>gs von e<strong>in</strong>em hohen Fleischkons<strong>um</strong>, auch bei der ländlichen Bevölkerung aus.<br />

Unbekannt war die Kartoffel. Mit der Entdeckung der Neuen Welt kam sie nach Europa, für die<br />

Ernährung bedeutend wurde sie im 18 Jahrhundert. Erst nach den Hungerjahren von 1770/72<br />

wurde ihr Anbau im großen Stil vorangetrieben.<br />

Unbekannt war der Kaffee, z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest den e<strong>in</strong>fachen Leuten. Ihr alltägliches Getränk war nicht<br />

Wasser und Milch, sondern Bier und <strong>in</strong> We<strong>in</strong>baugegenden, wie bei uns, We<strong>in</strong> und Most.<br />

Die Ernährung des Adels sah natürlich ganz anders aus. Dort spielte der Fleischverzehr <strong>in</strong> allen<br />

Variationen und von allen möglichen Tieren e<strong>in</strong>e weitaus größere Rolle. Zu festlichen Anlässen<br />

kamen Pfau, Adler, und Igel auf die Tafel. Gegessen wurde nur mit Löffel und Messer aus e<strong>in</strong>er<br />

Schüssel - nicht unbed<strong>in</strong>gt alle aus e<strong>in</strong>er, sondern jeder aus der eigenen. Zu Festen brachten<br />

die Gäste ihr Besteck mit, das sie <strong>in</strong> Beuteln am Gürtel bei sich trugen,<br />

Selbstversorgung<br />

Die Menschen waren Selbstversorger, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern <strong>in</strong> vielen Fällen<br />

auch mit Haushaltswaren und Kleidung. Flachs wurde angebaut, gesponnen, verwebt,<br />

verstrickt, zu Kleidung oder zu "Le<strong>in</strong>wand" verarbeitet. Was sich nicht selbst herstellen ließ,<br />

kaufte man auf den Märkten der Umgebung, nicht nur <strong>in</strong> Bietigheim, Besigheim oder<br />

Markgrön<strong>in</strong>gen, sondern auch <strong>in</strong> Groß<strong>in</strong>gersheim, wo zweimal im Jahr e<strong>in</strong> Krämermarkt<br />

abgehalten wurde: an Mariä Verkündigung, den 25. März und an Egidi, den 1. September.<br />

Fast unnötig es zu erwähnen: Es war ke<strong>in</strong>e Wegwerfgesellschaft. Die D<strong>in</strong>ge, ob Möbel, Haushaltsgeräte,<br />

Ackergeräte, selbst gebrauchte Kleidung und Wäsche hatte ihren bleibenden Wert,<br />

meist waren es Anschaffungen fürs Leben und wurden gerne <strong>in</strong> die nächste Generation<br />

weitervererbt.<br />

Mobilität und Kommunikation<br />

Heute verfügt fast jeder Haushalt über m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> Auto. Mit dem Fahrrad oder dem Moped<br />

lassen sich ger<strong>in</strong>ge Entfernungen überw<strong>in</strong>den, e<strong>in</strong>e Busl<strong>in</strong>ie verkehrt regelmäßig zu den<br />

nächstgelegenen Zentren. Diese Reisemöglichkeiten gab es damals natürlich nicht. Wir<br />

er<strong>in</strong>nern uns im Geschichtsunterricht gelernt zu haben, dass die Mobilisierung der Gesellschaft<br />

durch Eisenbahn, Automobil, ja selbst durch das Fahrrad <strong>in</strong> das 19. Jahrhundert, das<br />

Jahrhundert der ersten <strong>in</strong>dustriellen Revolution fällt.<br />

So verwundert es uns ka<strong>um</strong>: Die Menschen g<strong>in</strong>gen größtenteils zu Fuß, wenn sie e<strong>in</strong>mal den<br />

Ort <strong>in</strong> die nähere Region verlassen mussten. Weitere Strecken legten sie mit der Kutsche<br />

zurück oder mit dem Pferd, die Waren transportierten Kuh- und Ochsengespanne.<br />

Pferde hatten allerd<strong>in</strong>gs nur die Vermögenden. Auf jeden Fall die Metzger, die <strong>in</strong> Württemberg<br />

die Postritte übernahmen – die sogenannte „Metzgerpost“. Im Gegenzug waren die Metzger<br />

von anderen Frondiensten befreit. In Groß<strong>in</strong>gersheim waren es im 18. Jahrhundert die Besitzer<br />

der Krone, die die Postritte übernahmen.<br />

9

Was schätzen Sie, wie lange damals beispielsweise e<strong>in</strong> Reiter von Groß<strong>in</strong>gersheim nach<br />

Heilbronn unterwegs war? Heute legen wir diese Strecke <strong>in</strong> ca. 30 M<strong>in</strong>uten zurück.<br />

Ritt er über Bietigheim, benötigte er sechs Stunden, über Besigheim war es e<strong>in</strong>e Stunde kürzer.<br />

Nach Pforzheim war e<strong>in</strong> Reiter gar neun Stunden unterwegs. Wir bewältigen diese Strecke mit<br />

dem Auto <strong>in</strong> nur e<strong>in</strong>er Stunde. E<strong>in</strong> Fuhrwerk benötigte e<strong>in</strong> Vielfaches der Zeit.<br />

Groß<strong>in</strong>gersheim: e<strong>in</strong> Verkehrsknotenpunkt<br />

Groß<strong>in</strong>gersheim war damals e<strong>in</strong> regelrechter Verkehrsknotenpunkt. Hier lag die wichtige Fähre<br />

über den Neckar, auf der Strecke der Heer- und Landstraße von Schwäbisch Hall über den<br />

Ma<strong>in</strong>hardter Wald nach Bietigheim weiter nach Speyer bzw. Pforzheim und Straßburg. Ebenso<br />

führte die Fernstraße von Ulm über das Fils- und Remstal und Eglosheim nach Besigheim über<br />

<strong>Ingersheim</strong>er Markung. Auf diesen Wegen wurden nicht nur Waren und Menschen transportiert,<br />

sondern auch Neuigkeiten.<br />

Die mündliche Überlieferung und das Erzählen spielte <strong>in</strong> dieser recht schriftlosen Zeit,<br />

z<strong>um</strong><strong>in</strong>dest was die ländliche Bevölkerung betrifft, e<strong>in</strong>e große Rolle. Neuigkeiten verbreiteten<br />

Reisende und Handelsleute auf ihren Zwischenstationen. Offizielle Nachrichten, z.B.<br />

herzogliche Erlasse kamen von der Hauptstadt Stuttgart über die Amtsstadt Bietigheim <strong>in</strong> die<br />

Geme<strong>in</strong>den und wurden dort entweder ausgerufen oder von der Kanzel gepredigt.<br />

An den großen Land- und Heerstraßen zu liegen bedeutet <strong>in</strong> guten Zeiten Verdienste durch den<br />

Fährbetrieb und der Beherbergung von Gästen, <strong>in</strong> schlechten Zeiten, d.h. <strong>in</strong> Kriegszeiten zogen<br />

auf diesen Straßen marodierende und brandschatzende Truppen durchs Land.<br />

Die Geme<strong>in</strong>de musste für den Straßenunterhalt auf ihrer Markung aufkommen und e<strong>in</strong> hohes<br />

Verkehrsaufkommen strapazierte und ru<strong>in</strong>ierte die Straßen und Wege. E<strong>in</strong> Streit von<br />

<strong>Ingersheim</strong> mit Hessigheim gibt uns E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die damaligen Strassenverhältnisse.<br />

Die Hessigheimer hatten Mitte des 16. Jahrhunderts e<strong>in</strong>e Fähre über den Neckar e<strong>in</strong>gerichtet<br />

und verlangten von <strong>Ingersheim</strong> e<strong>in</strong> Überfahrtsrecht. Dem widersprachen die <strong>Ingersheim</strong>er,<br />

Hessigheim habe noch nie das Recht z<strong>um</strong> Fährbetrieb besessen und die Fähre stelle e<strong>in</strong>e<br />

Konkurrenz zu ihrem eigenen Fährbetrieb dar. Zudem sei die Straße dort, wo die Hessigheimer<br />

die Markung überfahren wollten „so grundlos und faul, dass die schwerbeladenen<br />

We<strong>in</strong>fuhrwerke schlimmen Schaden anrichten und <strong>in</strong> kurzer Zeit die Straße <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en tiefen<br />

Hohlweg verwandeln würden.“<br />

In diesem Rechtsstreit beschrieben sie ihre Not mit den bereits existierenden Landstraßen, „sie<br />

seien größtenteils dermaßen grundlos und schlecht, dass Reiter und Fuhrwerke, <strong>um</strong> nicht<br />

stecken zu bleiben, aus Not <strong>in</strong> ihre besten Güter setzten. Diese würden auf solche Weise derart<br />

verdorben, dass nicht e<strong>in</strong>mal die auf ihnen ruhenden Z<strong>in</strong>sen und Naturalabgaben, geschweige<br />

denn Erträge erwirtschaftet werden könnten“ (Sauer S. 47)<br />

Das ist nur e<strong>in</strong> Beispiel für nachbarschaftliche Ause<strong>in</strong>andersetzungen, wie sie immer wieder<br />

vorkamen. So s<strong>in</strong>d auch Ause<strong>in</strong>andersetzungen mit Geis<strong>in</strong>gen und Pleidelsheim überliefert,<br />

selbst die beiden <strong>Ingersheim</strong> stritten sich <strong>um</strong> Grenzen und Rechte, <strong>um</strong> Straßen und<br />

Überfahrten.<br />

Entweder e<strong>in</strong>igten sich die Parteien untere<strong>in</strong>ander, oder die Ause<strong>in</strong>andersetzung wurde <strong>in</strong> der<br />

ersten Instanz vom Vogt <strong>in</strong> Bietigheim entschieden. Schwierigere Fälle g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> die<br />

Landeshauptstadt nach Stuttgart, und ganz schwierige Fälle wurden gar an die juristische<br />

Fakultät <strong>in</strong> Tüb<strong>in</strong>gen weitergeleitet.<br />

Solch e<strong>in</strong> langwieriger und bis <strong>in</strong> die höchste Instanz nach Tüb<strong>in</strong>gen geführter Rechtsstreit war<br />

der <strong>Ingersheim</strong>er Forstkrieg.<br />

10

Der <strong>Ingersheim</strong>er Forstkrieg<br />

Der Landeshistoriker Paul Sauer hat den Forstkrieg <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Beitrag z<strong>um</strong> <strong>Ingersheim</strong>er<br />

Heimatbuch von 1979 beschrieben, und schon Pfarrer Richard Ste<strong>in</strong> hatte ihn <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />

„Geschichte der beiden Ortschaften Groß- und Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim“ von 1903 erwähnt.<br />

Immer wieder mussten die <strong>Ingersheim</strong>er ihre Rechte im Forst verteidigen: das Recht, dort Gras<br />

zu holen, dürres Holz zu brechen, Eicheln, Holzbirnen und Haselnüsse zu sammeln und - wenn<br />

die Weidefläche am Neckar überschwemmt war- ihr Vieh <strong>in</strong> den Wald treiben zu dürfen. Die<br />

ersten Streitigkeiten s<strong>in</strong>d aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhundert mit Besigheim überliefert.<br />

Damals konnte man sich gütlich e<strong>in</strong>igen.<br />

Erbittert und über lange Jahre h<strong>in</strong>weg gerieten die <strong>Ingersheim</strong>er mit den Bietigheimern <strong>in</strong> Streit.<br />

Dabei g<strong>in</strong>g es nicht <strong>um</strong> die Frage, wem der Forst gehörte, er gehörte e<strong>in</strong>deutig zu Bietigheim,<br />

sondern <strong>um</strong> die überlieferten und gewohnten Nutzungsrechte. Die Ause<strong>in</strong>andersetzungen mit<br />

Bietigheim führten 1562 und 1568 zu e<strong>in</strong>em Vergleich. Zwei Jahre später 1570 flackerte der<br />

Streit erneut auf und eskalierte.<br />

Die <strong>Ingersheim</strong>er Bürger hatten den Verdacht, ihr eigner Schultheiß und ihr eigenes Gericht und<br />

Rat würden mit den Bietigheimern h<strong>in</strong>ter ihren Rücken ungünstige Verträge schließen, die ihre<br />

Rechte im Wald e<strong>in</strong>schränkten.<br />

Es gab Unruhe. Die "Führnehmsten", also die angesehensten Bürger schlossen sich zusammen<br />

und formulierten, wie man es heute nennen würde, e<strong>in</strong> Bürgerbegehren. In diesem Begehren<br />

forderten sie ihre Rechte im Forst e<strong>in</strong>, weil sie sonst die Gefahr sahen, ihr Vieh nicht ernähren<br />

zu können und der Armut anheim zu fallen. Das Begehren g<strong>in</strong>g bis nach Stuttgart, wo es als<br />

Aufruhr gewertet wurde. Aufruhr war e<strong>in</strong> schweres Verbrechen und konnte mit dem Tode<br />

bestraft werden. Der Bietigheimer Vogt war befangen und so kam der Markgrön<strong>in</strong>ger Vogt nach<br />

<strong>Ingersheim</strong>, <strong>um</strong> die Rädelsführer zu verhaften und <strong>in</strong> Markgrön<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>zukerkern. Von dort<br />

wurden sie nach Stuttgart gebracht. Die <strong>Ingersheim</strong>er standen <strong>in</strong> bemerkenswerter Solidarität<br />

h<strong>in</strong>ter den Verhafteten. 100 oder 200 Mann - darüber gibt es unterschiedliche Aussagen -<br />

zogen mit e<strong>in</strong>er Bittschrift nach Stuttgart, sie versorgten die Gefangenen mit Essen und Tr<strong>in</strong>ken,<br />

bei den Verhandlungen waren sie anwesend. Zwei Jahre zogen sich die Verhandlungen h<strong>in</strong>,<br />

dann wurden die acht E<strong>in</strong>gekerkerten von der Juristischen Fakultät <strong>in</strong> Tüb<strong>in</strong>gen freigesprochen<br />

und im Tri<strong>um</strong>phzug nach <strong>Ingersheim</strong> gebracht. Der Streit <strong>um</strong> die Rechte war damit jedoch nicht<br />

beigelegt, er zog sich noch bis 1607 h<strong>in</strong>. Da erfolgte die Entscheidung. Das Urteil s<strong>in</strong>d uns<br />

leider nicht erhalten geblieben. Den <strong>Ingersheim</strong>ern brachte die Hartnäckigkeit bei der<br />

Verteidigung ihrer Rechte <strong>in</strong> Stuttgart den Ruf e<strong>in</strong>es widerspenstigen und renitenten Dorfes e<strong>in</strong>.<br />

War<strong>um</strong> ist dieser Forstkrieg so wichtig?<br />

E<strong>in</strong>mal zeigt er, dass die Menschen damals ke<strong>in</strong>eswegs „untertänige“ oder rechtlose<br />

Untertanen waren. Sie wußten sich sehr wohl zu helfen und für ihre Rechte zu kämpfen. Es gab<br />

e<strong>in</strong> Rechtssystem und e<strong>in</strong>e Rechtssprechung, an die sich wenden konnten. Ihre Hartnäckigkeit<br />

belegt jedoch auch die Bedeutung der Waldnutzung z<strong>um</strong> Überleben. Nicht zufällig brach dieser<br />

Streit im 16. Jahrhundert aus, als der Bevölkerungsdruck größer und damit der<br />

Nahrungsspielra<strong>um</strong> enger geworden war. Bei diesem Streit schw<strong>in</strong>gt aber auch der Konflikt mit<br />

dem „Emporkömml<strong>in</strong>g“ Bietigheim mit. Die e<strong>in</strong>en, die <strong>Ingersheim</strong>er lehnten die neue Amtsstadt<br />

ab, die anderen, die Bietigheimer versuchten ihre Vormachtsstellung gegenüber dem Dorf<br />

durchzusetzen.<br />

Literatur<br />

• Richard von Dülmen: Kultur und <strong>Alltag</strong> <strong>in</strong> der Frühen Neuzeit, 3 Bde., München 1990.<br />

• Peter Lahnste<strong>in</strong>: Schwäbisches Leben <strong>in</strong> alter Zeit. E<strong>in</strong> Kapitel deutscher<br />

Kulturgeschichte 1580 – 1800, München 1983.<br />

11

• Paul Sauer: Leben <strong>in</strong> der Dorfgeme<strong>in</strong>schaft: Die beiden <strong>Ingersheim</strong> im ausgehenden<br />

Mittelalter und <strong>in</strong> der frühen Neuzeit, In: 1200 Jahre <strong>Ingersheim</strong>, o.A. des Herausgeber<br />

und des Verlages 1979.<br />

• Richard Ste<strong>in</strong>: Geschichte der Ortschaften Groß- und Kle<strong>in</strong><strong>in</strong>gersheim, Stuttgart 1903.<br />

12