Leistungsbericht des WWF Schweiz

Leistungsbericht des WWF Schweiz

Leistungsbericht des WWF Schweiz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Leistungsbericht</strong><br />

<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

Geschäftsjahr 2006/2007<br />

for a living planet ®<br />

(Zürich, September 2007)<br />

®

Inhalt<br />

Vorwort 3<br />

Teil I – Einleitung<br />

Der <strong>WWF</strong> 4<br />

Die Arbeitsweise <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 5<br />

Themen und Regionen 5<br />

Der <strong>Leistungsbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 6<br />

Leistungsmessung beim <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 6<br />

Die Elemente <strong>des</strong> <strong>Leistungsbericht</strong>s 6<br />

Teil II – Programm<br />

Unsere Themen 8<br />

Wald 8<br />

Wasser 9<br />

Klima 10<br />

Wo wir arbeiten 12<br />

Fokusregionen Europa und Mittlerer Osten 12<br />

Fokusregionen in Südamerika 13<br />

Fokusregionen in Afrika 14<br />

Fokusregionen in Asien 15<br />

Wie wir arbeiten 18<br />

Konsum & Wirtschaft 18<br />

Jugend & Bildung 19<br />

Politik 20<br />

Regionalprogramm 22<br />

Teil III<br />

Umweltschutz in der Organisation <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> 23<br />

Fotos © Seite 1: <strong>WWF</strong>-CH/A. Matthias, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Terrettaz; Seite 7: <strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>-Canon/A. Della Bella,<br />

<strong>WWF</strong>/Z. Koch, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Dépraz, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Terrettaz, <strong>WWF</strong>-Canon/N. Racheter, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gunther, <strong>WWF</strong>-CH/A. Matthias,<br />

<strong>WWF</strong>-Canon/A. Compost, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Dépraz, B. Stirton/Getty Images/<strong>WWF</strong>-UK, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/J. Rubens, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Dépraz,<br />

<strong>WWF</strong>/Z. Koch; Seite 11: <strong>WWF</strong>/M. Würtenberg, Riverwatch/P. Müller, <strong>WWF</strong>-Canon/H. Jungius; Seite 13: <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gunther; Seite 14: <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gawler, <strong>WWF</strong>-Canon/E. Parker;<br />

Seite 15: <strong>WWF</strong>-Canon/E. Kemf, <strong>WWF</strong> Indonesia; Seite 16: <strong>WWF</strong>-CH/A. Matthias, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gunther; Seite 17: <strong>WWF</strong>-Canon/M. Gawler, <strong>WWF</strong>-Canon/M. Terrettaz;<br />

Seite 21: <strong>WWF</strong>-Canon/H. Petit, <strong>WWF</strong>-CH/A. Billeter, D. Adair/ex-press; Seite 22: <strong>WWF</strong>-CH/K. Eichenberger.<br />

2

Vorwort<br />

Sehr geehrte Damen und Herren<br />

Liebe Freundinnen und Freunde <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />

Die Sorge um den Klimawandel beschäftigt mittlerweile<br />

eine breite Öffentlichkeit. Das zeigte sich nicht zuletzt im<br />

Vorfeld der Nationalrats- und Ständeratswahlen. Selten<br />

ist ein Umweltthema in den letzten Jahren auch auf dem<br />

politischen Parkett so intensiv diskutiert worden.<br />

Das ist zweifellos auch ein Verdienst <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>. Wir haben<br />

im Bereich Klima sehr viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit<br />

geleistet, sei dies auf dem politischen Parkett, wo<br />

wir für eine Reduktion <strong>des</strong> CO2-Ausstosses und die Förderung<br />

erneuerbarer Energien kämpfen, oder sei dies im Konsumbereich,<br />

wo wir Aktionen zur Reduktion der Standby-<br />

Verluste machen und uns für den Verkauf energiesparender<br />

Geräte einsetzen. Aber auch im «klassischen» Umweltschutz<br />

dürfen wir auf schöne Erfolge zurückblicken – etwa im<br />

Atlantikwald in Südamerika, wo wir ein weiteres Schrumpfen<br />

dieses für die Artenvielfalt enorm wichtigen Gebietes<br />

verhindern konnten. Was wir wo erreicht haben – darüber<br />

möchten wir Sie mit diesem <strong>Leistungsbericht</strong> informieren.<br />

Der <strong>WWF</strong> ist in der <strong>Schweiz</strong> sehr gut verankert. Stärke<br />

nährt sich aus Glaubwürdigkeit, Fachkompetenz und Erfahrung.<br />

Unser Wissen erneuern wir ständig, dazu kommt die<br />

Erfahrung aus über 40 Jahren Engagement für die Umwelt.<br />

Und Glaubwürdigkeit erreichen wir mit einer offenen Kommunikation<br />

sowie der permanenten kritischen Beurteilung<br />

unserer Arbeit.<br />

Wir werden alles daran setzen, auch in Zukunft überall dort<br />

tätig zu sein, wo der <strong>WWF</strong> am dringendsten gebraucht wird.<br />

Sei es in der Politik, in Konsum und Wirtschaft, in der Bildung<br />

oder in Feldprojekten. Und wir werden auch weiterhin<br />

dafür sorgen, dass bei all unserem Tun ein Ziel im Zentrum<br />

steht: Möglichst viel Umweltwirkung pro gespendeten Franken<br />

zu erreichen.<br />

Mit freundlichen Grüssen<br />

Hans-Peter Fricker<br />

Geschäftsleiter <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

3

Der <strong>WWF</strong><br />

Die Mission <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />

Der <strong>WWF</strong> will der weltweiten Naturzerstörung Einhalt gebieten<br />

und eine Zukunft gestalten, in der die Menschen im Einklang<br />

mit der Natur leben.<br />

Der <strong>WWF</strong> setzt sich weltweit ein für:<br />

• die Erhaltung der biologischen Vielfalt.<br />

• die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen.<br />

• die Eindämmung von Umweltverschmutzung<br />

und schädlichem Konsumverhalten.<br />

Der <strong>WWF</strong> weltweit<br />

Der <strong>WWF</strong> ist eine in der <strong>Schweiz</strong> registrierte Stiftung. Sie<br />

wird von einem Stiftungsrat unter einem internationalen Präsidenten<br />

geleitet. 1961 gegründet, ist der <strong>WWF</strong> in über 100<br />

Ländern aktiv, unterstützt rund 2000 Umweltprojekte und<br />

beschäftigt beinahe 4000 Menschen. Das Sekretariat <strong>des</strong><br />

weltweiten <strong>WWF</strong>-Netzwerkes, <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> International, befindet<br />

sich in Gland VD. Von dort aus werden die <strong>WWF</strong>-Länderorganisationen<br />

und Projektbüros unterstützt.<br />

Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

Die Länderorganisation <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist eine Stiftung mit<br />

Hauptsitz in Zürich und zwei Zweigstellen in Genf und Bellinzona<br />

sowie dem Bildungszentrum in Bern. 23 kantonale Sektionen,<br />

als eigenständige Vereine organisiert, unterstützen<br />

den <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> in seiner Tätigkeit. 218000 Mitglieder,<br />

weitere 93000 Förderer und über 1000 Freiwillige ermöglichen<br />

die Arbeit von insgesamt 179 Mitarbeiterinnen und<br />

Mitarbeitern.<br />

Organe <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

Dem <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> steht ein Stiftungsrat mit insgesamt neun<br />

Stiftungsräten vor. Die Mitglieder <strong>des</strong> Stiftungsrats werden<br />

für eine Amtsperiode von drei Jahren gewählt. Die Anzahl<br />

Amtsperioden ist auf drei pro Mitglied limitiert. Die Geschäftsleitung<br />

<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> besteht aus sechs Personen.<br />

Zusammen mit den Leitenden der Zweigstellen und <strong>des</strong><br />

Bildungszentrums bildet sie die erweiterte Geschäftsleitung.<br />

Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist Lizenznehmer <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> International<br />

und vergibt wiederum an 23 <strong>WWF</strong>-Sektionen eine Lizenz.<br />

CEO<br />

Assistenz Medien<br />

Hans-Peter Fricker<br />

Barbara Gröbli<br />

Fredi Lüthin<br />

Zweigstelle Zweigstelle<br />

Bellinzona Vernier<br />

Rudy Bächtold<br />

Christiane Maillefer<br />

Stiftungsrat<br />

Robert Schenker<br />

Departement Departement<br />

Departement<br />

Departement<br />

Programm<br />

Regionalarbeit<br />

Marketing<br />

Finanzen & Dienste<br />

Thomas Vellacott<br />

Catherine Martinson<br />

Gian-Reto Raselli<br />

Markus Schwingruber<br />

Erweiterte Direktion <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>.<br />

Ein detailliertes Organigramm <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> finden Sie unter<br />

www.wwf.ch/de/derwwf/ueberwwf/organisation/.<br />

Finanzen<br />

Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist in einem hohen Masse privat finanziert.<br />

97,1% seiner Gelder stammen von privaten Geldgebern,<br />

Stiftungen und Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Im<br />

Geschäftsjahr 2006 erzielte der <strong>WWF</strong> einen Leistungsertrag<br />

von 40,7 Mio CHF, dazu kommen noch 1,2 Mio CHF aus<br />

Kapitalerträgen.<br />

Warenertrag<br />

6182 15,2%<br />

Beiträge der<br />

öffentlichen Hand<br />

1181 2,9%<br />

Sponsoring- &<br />

Lizenzerträge<br />

2986 7,3%<br />

Legate & Erbschaften<br />

2020 5,0%<br />

Spenden,<br />

Grossgönner & Stiftungen<br />

3514 8,6%<br />

Demgegenüber stehen Ausgaben von 38,4 Mio CHF,<br />

der Ertragsüberschuss wird für Projekte im GJ 07/08<br />

verwendet.<br />

Administration 4255 11,1% Wald 3631 9,5%<br />

Kommunikation &<br />

Marketing<br />

(Fundraising)<br />

9453 24,6%<br />

Dienstleistungen<br />

1158 2,8%<br />

Leistungserträge im Geschäftsjahr 2006/07 (in tausend Franken).<br />

Warenhandel<br />

6326 16,5%<br />

Ausgaben im Geschäftsjahr 2006/07 (in tausend Franken).<br />

Eine detaillierte Jahresrechnung ist im Internet unter<br />

www.wwf.ch/jahresbericht/ verfügbar.<br />

Bildungszentrum<br />

Bern<br />

Ueli Bernhard<br />

Sonstige Erträge<br />

60 0,1%<br />

4<br />

Mitgliederbeiträge<br />

15201 37,3%<br />

Spenden auf Aussendungen<br />

8474 20,8%<br />

Wasser 1745 4,5%<br />

Klima 525 1,4%<br />

Alpen 935 2,4%<br />

Konsum & Wirtschaft<br />

905 2,4%<br />

Jugend & Umwelt<br />

2235 5,8%<br />

Bildungszentrum<br />

900 2,3%<br />

Projektinformation<br />

1582 4,1%<br />

Regionalarbeit<br />

2750 7,2%<br />

<strong>WWF</strong> International<br />

3118 8,2%

Die Arbeitsweise <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

Themen und Regionen<br />

Unsere Arbeitsweise<br />

Der Erhalt der Artenvielfalt ist für die Umsetzung der Mission<br />

<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> von zentraler Bedeutung. Um dies zu erreichen,<br />

arbeitet der <strong>WWF</strong> auf verschiedenen strategischen Ebenen:<br />

• Arten können nicht erhalten werden, ohne dass ihre<br />

Lebensräume langfristig gesichert sind.<br />

• Lebensräume können nur dann langfristig gesichert<br />

werden, wenn die Bedrohungen und der Druck auf die<br />

Lebensräume reduziert werden.<br />

• Globale Bedrohungen lassen sich nur mit Hilfe von<br />

starken Partnern in Politik, Wirtschaft, Bildung und<br />

Medien angehen.<br />

Von diesen Ebenen leiten sich direkt die Wirkungsfelder <strong>des</strong><br />

<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ab:<br />

Strategische Ebenen und die thematischen Schwerpunkte, die sich<br />

daraus ableiten.<br />

* Projekte im Kontext der betreffenden Lebensräume.<br />

** Inhaltliche Mitgestaltung und finanzielle Unterstützung.<br />

Die Lebensräume Wald, Süss- und Meerwasser beherbergen<br />

zusammen weltweit die grösste Vielfalt an Organismen. Deshalb<br />

konzentriert sich die Arbeit <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> auf diese<br />

Biome.<br />

Mittlerweile herrscht in der Wissenschaft ein breiter Konsens,<br />

dass der Klimawandel und seine Folgen heute die grösste<br />

Gefährdung für die globale Biodiversität darstellen. Der<br />

<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> teilt diese Ansicht und engagiert sich <strong>des</strong>halb<br />

stark in der Klima- und Energiethematik.<br />

Umweltprobleme lassen sich nur lösen, wenn es dem <strong>WWF</strong><br />

gelingt, auf unterschiedlichen Handlungsebenen Erfolge zu<br />

erzielen. Die Politik setzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen,<br />

in denen Umweltschutz erfolgen kann. Durch den<br />

Mechanismus von Angebot und Nachfrage steuern Konsumentinnen<br />

und Konsumenten sowie die Wirtschaft den Verbrauch<br />

von umweltfreundlichen Produkten und damit den<br />

Umgang mit beschränkten Ressourcen. Und erst mit Jugendund<br />

Bildungsarbeit wird das notwendige Wissen um Umweltprobleme<br />

und die Akzeptanz für Lösungen auch in der<br />

Zukunft geschaffen.<br />

Unsere Fokusregionen<br />

Das weltweite <strong>WWF</strong>-Netzwerk ist mit seinen Länder- und Programmorganisationen<br />

in über 100 Ländern tätig. Innerhalb<br />

dieses weltweiten Engagements konzentriert sich der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> mit seinen thematischen Schwerpunkten auf zehn<br />

sorgfältig ausgewählte Fokusregionen, welche ein besonders<br />

grosses Potential für – oder einen grossen Bedarf an – Umweltschutz<br />

aufweisen und zu denen der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> eine<br />

langjährige Beziehung pflegt.<br />

Die zehn Fokusregionen <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>.<br />

Eine besondere Rolle nimmt dabei die Alpenregion ein, für<br />

die der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> durch seine geografische Lage eine<br />

besondere Verantwortung hat.<br />

5

Der <strong>Leistungsbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

Leistungsmessung beim <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

Im Juli 2004 hat der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> seine Strategie für die<br />

nächsten fünf Jahre festgelegt und in einem internen Dokument<br />

festgehalten. Darin wurden für alle Bereiche <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> verbindliche Langfristziele festgehalten sowie Massnahmen<br />

und Handlungsebenen zur Zielerreichung aufgeführt.<br />

Aus dieser längerfristigen Planung leiten sich die jährlichen<br />

Inhalte und Zielvorgaben für die einzelnen Projekte <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> ab. Per Ende Geschäftsjahr 2006/07 wird die Strategie<br />

2004 durch eine überarbeitete Version abgelöst, welche<br />

dem <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> mehr operative Freiheit und Flexibilität<br />

verschafft, ohne auf eine verbindliche Zielsetzung zu verzichten.<br />

Vor jedem Geschäftsjahr werden für die vom <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

durchgeführten Projekte messbare Ziele, Indikatoren und<br />

Verantwortlichkeiten festgehalten. Am Ende <strong>des</strong> Geschäftsjahres<br />

wird der Zielerreichungsgrad anhand der Indikatoren<br />

überprüft, festgehalten und daraus der Fortschritt gegenüber<br />

den Langfristzielen ermittelt.<br />

Ergeben sich Abweichungen von den Zielvorgaben, so werden<br />

die Gründe analysiert und festgehalten, damit Korrekturmassnahmen,<br />

aber auch Ansätze, die sich bewährt haben,<br />

in die nächste Jahresplanung einfliessen können.<br />

Die Elemente <strong>des</strong> <strong>Leistungsbericht</strong>s<br />

Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> ist in über 100 Projekten aktiv. Sie lassen<br />

sich in Handlungsfelder gruppieren, auf die im Folgenden<br />

einzeln eingegangen wird. Alle Kurzportraits setzen sich aus<br />

den gleichen sechs Elementen zusammen.<br />

• Ausgangslage: Skizziert die gegenwärtige Situation und<br />

legt dar, warum sich der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> respektive das<br />

<strong>WWF</strong>-Netzwerk mit dem betreffenden Thema befasst.<br />

• Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Hier werden die wichtigsten<br />

Massnahmen und Vorgehensweisen aufgeführt, mit denen<br />

der <strong>WWF</strong> auf die erwähnte Ausgangslage reagiert.<br />

• Ziele bis ins Jahr 2009: Listet Ziele für die Handlungsfelder<br />

aus der Strategie <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> oder aus Projektvereinbarungen<br />

mit anderen <strong>WWF</strong>-Organisationen auf.<br />

Bei internationalen Projekten, die vom <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> mitfinanziert,<br />

aber von anderen <strong>WWF</strong>-Länder- oder Projektorganisationen<br />

umgesetzt werden, vereinbart der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> Ziele und Indikatoren mit den ausführenden Organisationen.<br />

Den Fortschritt dieser Projekte beurteilt der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> anhand von halbjährlichen Berichten, in denen die<br />

Empfänger dazu verpflichtet sind, über den Stand gegenüber<br />

den Projektzielen und die Verwendung der Gelder Auskunft<br />

zu geben, sowie anhand von Projektbesuchen durch Mitarbeitende<br />

<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong>. Fallen die Berichte unbefriedigend<br />

aus, arbeitet der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> mit den betroffenen<br />

Länderorganisationen einen Massnahmenplan aus, um die<br />

Proble-me zu beheben. Falls sich die Situation nicht verbessert,<br />

behält sich der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> die Möglichkeit vor, die<br />

Finanzierung einzustellen.<br />

Bei den nationalen Projekten erreicht der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> eine<br />

hohe Genauigkeit der Leistungsmessung. Auf internationaler<br />

Ebene finanziert der <strong>WWF</strong> zunehmend ganze Programme anstatt<br />

einzelne Projekte. Dadurch wird der individuelle Beitrag<br />

<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> im internationalen Bereich schwieriger erfassbar.<br />

• Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07: Zeigt einerseits<br />

den Soll-Verlauf gegenüber den Langfristzielen (blaue Kurve)<br />

und andererseits die effektive Entwicklung auf, wie sie<br />

anhand der erwähnten Indikatoren gemessen wurde (rote<br />

Kurve).<br />

• Wichtigste Indikatoren: Führt die wichtigsten Messgrössen<br />

auf, nach denen der bisherige Fortschritt beurteilt<br />

wurde.<br />

• Erfolge im Jahr 2006/07 und Herausforderungen im<br />

Jahr 2007/08: Greifen einzelne Beispiele von Erfolgen im<br />

vergangenen Geschäftsjahr sowie einige Herausforderungen<br />

für das laufende Jahr heraus.<br />

6

Unsere Themen<br />

Wald<br />

Zerstörung von Tropenwäldern stoppen<br />

Ausgangslage: Unser Bedarf an Fetten, Ölen<br />

und Futtermitteln steigt laufend. Der Grossteil<br />

der Rohstoffe für diese Güter wird in Plantagen<br />

in tropischen und subtropischen Regionen<br />

in Lateinamerika und Südostasien<br />

produziert. Jährlich fallen der Expansion von<br />

Palmöl- und Sojaproduktion Tausende von<br />

Hektaren Tropenwald zum Opfer. In den<br />

nächsten Jahrzehnten wird die Anbaufläche<br />

für diese Produkte weiterhin stark zunehmen.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> will die Produktion der wichtigen<br />

Rohstoffe Palmöl und Soja in nachhaltige<br />

Bahnen lenken. Dazu will er:<br />

• zusammen mit Produzenten, Händlern<br />

und Grossverteilern Kriterien für den nachhaltigen<br />

Anbau von Palmöl und Soja erarbeiten<br />

und umsetzen.<br />

• Produzenten, Händler, Verkäufer und<br />

KonsumentInnen für das Thema sensibilisieren<br />

und die Nachfrage nach nachhaltig<br />

produziertem Palmöl und Soja steigern.<br />

• besonders erhaltenswerte Wälder identifizieren<br />

und deren Umwandlung in Plantagen<br />

verhindern.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• 10% der weltweit gehandelten Palmölund<br />

Sojamengen werden nachhaltig<br />

Ausgangslage: Wälder liefern eine Vielzahl<br />

von Rohstoffen, allen voran Holz. Der <strong>WWF</strong><br />

setzt sich für eine nachhaltige Nutzung der<br />

Wälder ein, die dem Raubbau entgegentritt<br />

und die Funktion <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> als lokale Einkommensquelle,<br />

Erholungsraum und Biosphäre<br />

bewahrt.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Holz, das unter<br />

dem Label <strong>des</strong> Forest Stewardship Council<br />

(FSC) produziert und verkauft wird, erfüllt die<br />

Kriterien <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>. Deshalb fördert er die Bekanntheit<br />

und die Nachfrage nach FSC-Holz.<br />

Dazu will er:<br />

• eine Plattform (<strong>WWF</strong> Wood Group) für<br />

ökologisch verantwortungsbewusste<br />

Unternehmen unterhalten, die ihr Sortiment<br />

an Holzprodukten schrittweise auf<br />

FSC-zertifizierte Quellen umstellen.<br />

• die Verwendung von FSC-Holz in der<br />

Bau- und Möbelindustrie und im Heimwerkerbereich<br />

fördern.<br />

• den Anteil von FSC-zertifiziertem Wald<br />

in der <strong>Schweiz</strong> erhöhen.<br />

• den ökologischen Standard in der schweizerischen<br />

Waldgesetzgebung bewahren.<br />

produziert. Die 40 grössten Produzenten<br />

unterstützen die <strong>WWF</strong>-Kriterien.<br />

• Zwei Drittel <strong>des</strong> Palmöls in Produkten,<br />

die in der <strong>Schweiz</strong> verkauft werden,<br />

wurden nach Kriterien produziert, die<br />

der <strong>WWF</strong> unterstützt.<br />

• In min<strong>des</strong>tens drei Fokusregionen <strong>des</strong><br />

<strong>WWF</strong> findet keine Umwandlung von<br />

besonders erhaltenswerten Wäldern in<br />

Palmöl- oder Sojakulturen mehr statt.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Anzahl Partner beim Erarbeiten der Nachhaltigkeitskriterien,<br />

Anteil von nachhaltig produziertem<br />

Palmöl im <strong>Schweiz</strong>er Markt, Anzahl<br />

durchgeführter Pilotstudien zum nachhaltigen<br />

Anbau.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Der Umsatz von FSC-Produkten in<br />

der <strong>WWF</strong> Wood Group steigt auf<br />

200 Mio CHF.<br />

• Der Marktanteil von FSC-Holz in der<br />

<strong>Schweiz</strong> beträgt 25% in der Baubranche<br />

und 20% bei Holzmöbeln.<br />

• Die FSC-zertifizierte Waldfläche in der<br />

<strong>Schweiz</strong> erhöht sich auf 50%.<br />

• Revisionen der nationalen und kantonalen<br />

Gesetzgebungen bewirken keine<br />

Verschlechterung der Öko-Standards.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Umsatz der <strong>WWF</strong> Wood Group, Marktanteile<br />

FSC-Holz, Anteil FSC-zertifizierte Waldfläche<br />

in der <strong>Schweiz</strong>, öffentliche Bauten mit FSC-<br />

Holz.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Der vom <strong>WWF</strong> mitbegründete Round<br />

Table on Responsible Soy (RTRS) bringt<br />

Sojaproduzenten, Verbraucher und<br />

Umweltorganisationen an einen Tisch. In<br />

weniger als 6 Monaten seit der Gründung<br />

ist es gelungen, 20% <strong>des</strong> globalen Sojahandels<br />

in die Diskussion um nachhaltiges<br />

Soja einzubinden.<br />

�Die Regierung Paraguays hat sich dazu<br />

entschieden, ein Moratorium der Waldumwandlung<br />

um weitere zwei Jahre zu<br />

verlängern. Durch das Moratorium ist die<br />

Entwaldungsrate in Paraguay um 85%<br />

gesunken!<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Der Round Table on Responsible Soy<br />

muss sich nun auf global anwendbare<br />

Kriterien für nachhaltig produziertes<br />

Soja einigen, um sie möglichst bald als<br />

Marktstandard einzuführen.<br />

�Der Anteil an nachhaltigem Palmöl in<br />

der <strong>Schweiz</strong> soll weiter steigen. Dafür<br />

arbeitet der <strong>WWF</strong> eng mit Importeuren<br />

und Retailern zusammen.<br />

Wälder nachhaltig bewirtschaften Erfolge im Jahre 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

8<br />

�Die <strong>WWF</strong> Wood Group konnte ihren<br />

Umsatz auf 179 Mio CHF steigern und so<br />

den Marktanteil von Holz aus umwelt- und<br />

sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern<br />

signifikant steigern.<br />

�Die stetige Bewusstseinsarbeit <strong>des</strong><br />

<strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> zahlt sich aus. Der Bekanntheitsgrad<br />

der Marke FSC konnte gegenüber<br />

dem Vorjahr nochmals gesteigert<br />

werden. 57% der <strong>Schweiz</strong>erinnen und<br />

<strong>Schweiz</strong>er kennen das Qualitätslabel und<br />

achten beim Holzkauf darauf.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Obwohl sich der Umsatz mit FSC-Produkten<br />

in den letzten Jahren sehr erfreulich<br />

entwickelt hat, gibt es vor allem im<br />

Papierbereich noch Potential. Der <strong>WWF</strong><br />

bearbeitet diesen Sektor gezielt, um den<br />

Anteil von FSC-Holz im Neufaserpapier<br />

weiter zu steigern.<br />

�2005 reichte der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> eine<br />

Petition mit 53000 Unterschriften mit der<br />

Forderung nach einer Deklarationspflicht<br />

für Tropenholz ein. Dieser hat der Nationalrat<br />

jetzt zugestimmt. Nach diesem<br />

grossen Erfolg für den <strong>WWF</strong> geht es jetzt<br />

darum, dafür zu sorgen, dass der entsprechende<br />

Gesetzestext auch eine effektive<br />

Deklaration erzwingt.

Wasser<br />

Wasserverbrauch der Landwirtschaft reduzieren<br />

Ausgangslage: Die Welt steuert auf eine globale<br />

Wasserkrise zu. Das starke Bevölkerungswachstum<br />

und eine damit einhergehende<br />

Intensivierung der Landwirtschaft lassen<br />

den Wasserbedarf in den kommenden Jahrzehnten<br />

weiter ansteigen. Die begrenzten<br />

Süsswasservorräte werden weiterhin übernutzt<br />

und verschmutzt. Seit 1970 wurde<br />

dadurch bereits ein Drittel der aquatischen<br />

Arten ausgerottet.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Den grössten<br />

Anteil am globalen Wasserverbrauch trägt die<br />

Landwirtschaft (rund 69%). Die Kultivierung<br />

von besonders durstigen Pflanzen wie Baumwolle,<br />

die häufig mit ineffizienten Methoden<br />

bewässert werden, spielen dabei eine zentrale<br />

Rolle. Der <strong>WWF</strong> will daher:<br />

• Modellprojekte zum umweltgerechten<br />

und wasserschonenden Baumwollanbau<br />

durchführen und damit die Vorteile von<br />

ökologischen Anbaumethoden aufzeigen.<br />

• Zusammen mit Partnern aus Produktion<br />

und Handel Kriterien für umweltgerecht<br />

produzierte Baumwolle definieren<br />

und umsetzen.<br />

• Anbieter von Baumwollprodukten dazu<br />

bewegen, nur noch umweltgerecht produzierte<br />

Baumwolle zu beziehen.<br />

Fliessgewässer revitalisieren<br />

Ausgangslage: In der <strong>Schweiz</strong> haben Fliessgewässer<br />

ihre natürliche Funktion als artenreiche<br />

Lebensräume durch Verbauung,<br />

Eindolung und Wasserkraftnutzung weitgehend<br />

eingebüsst. In keinem anderen Lebensraum<br />

ist die Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten<br />

so stark zurückgegangen. Neben der<br />

Zerstörung von wertvollem Lebensraum verhindert<br />

die weitgehende Verbauung von<br />

Fliessgewässern einen natürlichen Hochwasserschutz.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong> setzt<br />

sich aktiv dafür ein, dass Fliessgewässer wieder<br />

in grösserem Umfang renaturiert werden<br />

und dass Wasserkraft umweltverträglich genutzt<br />

wird. Dazu will der <strong>WWF</strong>:<br />

• naturnahe Bach- und Flussabschnitte<br />

erhalten.<br />

• die Revitalisierung von Fliessgewässern<br />

initiieren und vorantreiben.<br />

• die bestehende Gewässerschutzgesetzgebung<br />

erhalten und neue Ansätze für<br />

nachhaltige Wasserkraftnutzung in nationalen<br />

und kantonalen Gesetzgebungen<br />

verankern.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Der <strong>WWF</strong> hat in drei der wichtigsten<br />

Anbaugebiete von Baumwolle eine<br />

Modellstudie zum umweltverträglichen<br />

Anbau durchgeführt.<br />

• Zehn der global wichtigsten Anbieter<br />

von Baumwollprodukten haben sich<br />

dazu verpflichtet, auf umweltgerechte<br />

Baumwolle umzusteigen.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Anzahl und Stand der Modellprojekte, Anzahl<br />

Partner im Prozess zur Entwicklung von Kriterien<br />

für umweltgerechte Baumwolle, Anzahl<br />

globale Anbieter mit ausschliesslich umweltgerecht<br />

produzierten Baumwollprodukten.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• 300 km Fliessgewässer werden revitalisiert<br />

oder die Gelder dafür sind bereitgestellt<br />

worden. Die <strong>Schweiz</strong>er Restwasservorschriften<br />

werden nicht abgeschwächt.<br />

• Beschluss von substanziellen ökologischen<br />

Verbesserungen in drei <strong>Schweiz</strong>er<br />

Gewässerbau-Grossprojekten.<br />

• Bun<strong>des</strong>gesetz mit neuen Ansätzen für<br />

nachhaltiges Gewässermanagement<br />

(Schwall-Sunk, Finanzierung von Revitalisierungen,<br />

Geschiebebetrieb).<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Anzahl Kilometer revitalisierte Flussläufe, Zustand<br />

Gewässerschutzgesetzgebung, ökologische<br />

Ziele in Wasserbauprojekten an Rhone,<br />

Alpenrhein und Linth.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Aufgrund der erfolgversprechenden<br />

Resultate der Programme für einen nachhaltigeren<br />

und wassersparenden Baumwollanbau<br />

in Pakistan wird der gleiche<br />

Ansatz nun auch in Indien, einem der<br />

weltweit grössten Baumwollanbaustaaten,<br />

angewendet.<br />

�Die vom <strong>WWF</strong> initiierte Better Cotton<br />

Initiative ist weltweit auf grosses Interesse<br />

gestossen und wird von verschiedenen<br />

global bedeutenden Firmen und staatlichen<br />

Entwicklungsorganisationen unterstützt.<br />

Die von der Better Cotton Initiative entwickelten<br />

Prinzipien für den Anbau von<br />

nachhaltiger Baumwolle werden nun in<br />

den wichtigsten Anbaugebieten auf vier<br />

Kontinenten getestet.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Die Better Cotton Initiative konkurrenziert<br />

weder Bio- noch Fairtrade-Baumwolle,<br />

sondern ergänzt diese Angebote<br />

sinnvoll, indem sie auf den Massenmarkt<br />

abzielt. Dieses Verständnis muss den<br />

KonsumentInnen sowie den am Baumwollmarkt<br />

beteiligten Firmen und Organisationen<br />

nachvollziehbar kommuniziert<br />

werden.<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Zwei Revitalisierungsprojekte konnten<br />

aufgrund der Initiative von <strong>WWF</strong>-Riverwatchern<br />

angestossen werden, min<strong>des</strong>tens<br />

15 weitere werden folgen.<br />

�Revitalisierungs-Fonds als Möglichkeit<br />

zur Sicherstellung der Finanzierung von<br />

Revitalisierungsvorhaben konnten in fünf<br />

Kantonen in die politische Diskussion eingebracht<br />

werden. Auch in der Volksinitiative<br />

«Lebendiges Wasser» ist ein solches<br />

Instrument auf eidgenössischer Ebene<br />

vorgesehen.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Die Klimadiskussion verstärkt den<br />

Druck zur möglichst vollständigen Nutzung<br />

der Wasserkraft. Konkret werden die<br />

geltenden Vorschriften für die minimalen<br />

Restwassermengen in Frage gestellt und<br />

ein weiterer Ausbau der Wasserkraft<br />

gefordert. Der <strong>WWF</strong> ist gefordert, Wege<br />

aufzuzeigen, wie die Klimaziele erreicht<br />

werden können, ohne die Gewässer weiter<br />

zu schädigen.<br />

�Die von den Speicherkraftwerken verursachte<br />

Schwall/Sunk-Problematik mindert<br />

den ökologischen Nutzen von Revitalisierungen.<br />

Die Schwall/Sunk-Effekte müssen<br />

<strong>des</strong>halb reduziert werden.<br />

9

Klima<br />

CO2-Ausstoss reduzieren<br />

Ausgangslage: Der Klimawandel und seine<br />

Folgen stellen heute die grösste Gefährdung<br />

für die Biodiversität dar. Soll die globale Durchschnittstemperatur<br />

um nicht mehr als 2 Grad<br />

gegenüber vorindustriellen Zeiten steigen, so<br />

müssen die Industrieländer ihren CO2-Austoss<br />

in den nächsten 50 Jahren um rund 90%<br />

reduzieren. Im <strong>Schweiz</strong>er CO2-Gesetz sind<br />

10% bis 2010 vorgesehen.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Mit freiwilligen<br />

Sparmassnahmen alleine werden die CO2-<br />

Reduktionsziele weit verfehlt. Es braucht<br />

eine wirksame Lenkungsabgabe auf Brennund<br />

Treibstoffen sowie gesetzliche Regelungen<br />

zur Energieeffizienz und zur Förderung<br />

von erneuerbaren Energien. Der <strong>WWF</strong><br />

will daher:<br />

• eine konsequente Umsetzung <strong>des</strong><br />

CO2-Gesetzes erwirken.<br />

• den Bund zur Formulierung eines Langzeitzieles<br />

für 2050 zur Emissionsreduktion<br />

bewegen.<br />

• sich für Gesetze zur Förderung von<br />

nachhaltiger Energie und zur Steigerung<br />

der Energieeffizienz einsetzen.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Das CO2-Gesetz ist umgesetzt und seine<br />

Zielvorgaben werden eingehalten. 60%<br />

Ausgangslage: Ein effektiver Klimaschutz<br />

muss über das gesetzliche Minimum hinausgehen.<br />

Energieproduzenten, Grosskonsumenten<br />

und öffentliche Körperschaften brauchen<br />

zusätzlich marktwirtschaftliche Anreize<br />

für erneuerbare Energie und energieeffiziente<br />

Geräte, damit sie auf freiwilliger Basis<br />

einen Beitrag zu einer nachhaltigen Klimaund<br />

Energiepolitik leisten können.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> verfügt über ein grosses Know-how<br />

bezüglich Lancierung und Aufbau von marktwirtschaftlichen<br />

Plattformen sowie in den Bereichen<br />

erneuerbare Energien und Energieeffizienz.<br />

Der <strong>WWF</strong> fördert Energieeffizienz und<br />

erneuerbare Energien, indem er:<br />

• die Nachfrage nach ökologisch produziertem<br />

Strom gemäss den Kriterien<br />

<strong>des</strong> Labels naturemade star fördert.<br />

• eine Plattform mit Grossverteilern<br />

und Grosskonsumenten aufbaut, die<br />

sich gemeinsam mit dem <strong>WWF</strong> für die<br />

Förderung effizienter Geräte einsetzen.<br />

• Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz<br />

in Gebäuden einführt.<br />

der CO2-Reduktion erfolgt innerhalb der<br />

<strong>Schweiz</strong>.<br />

• In min<strong>des</strong>tens zwei Kantonen sind Gesetze<br />

eingeführt, welche die erneuerbaren<br />

Energien fördern und die Energieeffizienz<br />

steigern.<br />

• Auf nationaler Ebene ist ein Gesetz für<br />

den Strommarkt in Kraft, welches klare<br />

Ziele für Energieeffizienz und erneuerbare<br />

Energie beinhaltet.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Stand der CO2-Reduktion, Anteil der Reduktion,<br />

der innerhalb der <strong>Schweiz</strong> erzielt wird,<br />

Stand Gesetzgebung mit Zielen zur Förderung<br />

der Energieeffizienz und zu den erneuerbaren<br />

Energien.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Erneuerbare Energien fördern und Verbrauch reduzieren<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Der Energieverbrauch in der <strong>Schweiz</strong> ist<br />

gegenüber 03/04 um 5% reduziert.<br />

• Der Marktanteil von naturemade star-<br />

Strom beträgt min<strong>des</strong>tens 10%.<br />

• Der Anteil der erneuerbaren Energien<br />

am Endverbrauch ist gegenüber 2003/04<br />

verdoppelt.<br />

• Min<strong>des</strong>tens 20 Unternehmen beteiligen<br />

sich an der Plattform für effiziente Geräte.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Energieverbrauch in der <strong>Schweiz</strong>, Anteil erneuerbare<br />

Energie, Marktanteil naturemade<br />

star-Strom, Anzahl beteiligte Unternehmen an<br />

der Plattform.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

10<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Dank intensivem Lobbying seitens <strong>des</strong><br />

<strong>WWF</strong> und anderer Organisationen hat das<br />

Parlament eine CO2-Lenkungsabgabe auf<br />

Brennstoffe verabschiedet. Diese tritt per<br />

1.1.2008 in Kraft.<br />

�Die vom <strong>WWF</strong> mitinitiierte Allianz für<br />

eine verantwortungsvolle Klimapolitik<br />

(53 Organisationen) hat mit dem Klima-<br />

Masterplan aufgezeigt, wie die <strong>Schweiz</strong><br />

bis 2020 und 2050 handeln muss.<br />

�Die vom <strong>WWF</strong> koordinierte Volksinitiative<br />

für ein gesun<strong>des</strong> Klima wurde mit<br />

einer breiter Trägerschaft lanciert. Diese<br />

verlangt, die Treibhausgasemissionen von<br />

1990 bis 2020 um 30% zu reduzieren.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�In diesem Jahr werden massgebliche<br />

Entscheide zum Klimaziel 2020 der<br />

<strong>Schweiz</strong> getroffen. Hier hat der <strong>WWF</strong><br />

durch zahlreiche Lobbying-Aktivitäten,<br />

aber auch durch die Klima-Initiative gute<br />

Chancen, einen Unterschied zu machen.<br />

�Erfüllung CO2-Gesetz und Kyoto-<br />

Verpflichtung sind in weite Ferne gerückt.<br />

Es müssen dringend zusätzliche Massnahmen<br />

wie die CO2-Abgabe auf Treibstoffe<br />

ergriffen werden. Der <strong>WWF</strong> sorgt<br />

dafür, dass der Druck hoch bleibt, bringt<br />

Vorschläge ein und sucht Verbündete.<br />

Erfolge im Jahre 2006/07:<br />

�Das Stromversorgungsgesetz und<br />

insbesondere die Einspeisevergütung für<br />

Strom aus erneuerbaren Energien werden<br />

vom Parlament verabschiedet und treten<br />

per 1.10.2008 in Kraft. Der <strong>WWF</strong> hat<br />

massgeblich dazu beigetragen.<br />

�Der Absatz von naturemade star-Strom<br />

nahm 2006 um stolze 56% zu, und das<br />

Interesse an einer naturemade-Ausweitung<br />

auf Gas und Wärme zeigt den Erfolg dieser<br />

Marke, die der <strong>WWF</strong> mitaufgebaut hat.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Eine breite Effizienzpolitik muss dringend<br />

losgetreten werden. Die Aktionspläne<br />

für Energieeffizienz bieten hier eine<br />

günstige Gelegenheit. Der <strong>WWF</strong> ist an<br />

vorderster Stelle mit dabei.<br />

�Wärme aus erneuerbarer Energie statt<br />

Öl! Der <strong>WWF</strong> will, dass der neue Aktionsplan<br />

für erneuerbare Energien und die<br />

Revision der kantonalen Gesetze im Gebäudebereich<br />

den Kurs auch in der Wärmeerzeugung<br />

auf «erneuerbar» stellen.<br />

�Der Druck, AKWs zu bauen, wächst auf<br />

Grund der aggressiven Kampagnenarbeit<br />

der Stromwirtschaft. Der <strong>WWF</strong> setzt auf<br />

Stromeffizienz statt Grosskraftwerke.

Wald FSC-Holz in den <strong>Schweiz</strong>er Baumärkten – eine Erfolgsgeschichte für die <strong>WWF</strong> Wood Group. Heute stammt ein Grossteil<br />

<strong>des</strong> Holzes in diesem Sektor aus umwelt- und sozialverträglicher Waldbewirtschaftung.<br />

Wasser Hier kommt kein Fisch mehr durch, und die Restwasserstrecke liegt völlig trocken. Der <strong>WWF</strong> setzt sich für eine nachhaltige<br />

Wasserkraftnutzung mit ausreichend Restwasser und Fischwanderhilfen ein.<br />

Klima Der <strong>WWF</strong> setzt auf erneuerbare Energie und Stromeffizienz anstelle von neuen Grosskraftwerken.<br />

11

Wo wir arbeiten<br />

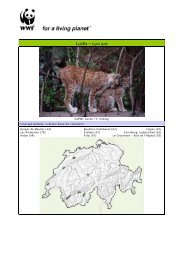

Fokusregionen Europa und Mittlerer Osten<br />

Alpen<br />

Ausgangslage: Das grösste und höchste Gebirge<br />

im Herzen Europas weist die höchste<br />

Artenvielfalt auf dem ganzen Kontinent auf.<br />

Diese Vielfalt kann nur erhalten bleiben, wenn<br />

die ökologisch wertvollsten Gebiete der Alpen<br />

unter Schutz gestellt werden. Intensiv-Landwirtschaft,<br />

Freizeit- und Transitverkehr, touristische<br />

Infrastrukturbauten sowie die Beeinträchtigung<br />

der Gewässer bedrohen deren<br />

fragile Lebensräume. Die bestehenden gesetzlichen<br />

Regelungen zur Nutzung <strong>des</strong> Alpenraumes<br />

bieten keinen vollständigen Schutz, und<br />

teilweise verläuft ihre Umsetzung zögerlich.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Schützenswerte<br />

Habitate von europäischer Bedeutung werden<br />

in den Netzwerken Natura 2000 (EU) und<br />

Smaragd zusammengefasst. Der <strong>WWF</strong> ermittelt<br />

geeignete Gebiete und unterbreitet<br />

dem Bund Vorschläge. Zusätzlich identifiziert<br />

der <strong>WWF</strong> die schutzwürdigsten Gebiete der<br />

Alpen (priority conservation areas). Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> setzt sich für eine biologische, gentechfreie<br />

Landwirtschaft, naturverträgliche<br />

Freizeitaktivitäten, nachhaltige Nutzung der<br />

Wasserkraft und für Verbesserung und Einhaltung<br />

der Rechtsgrundlagen ein. Konkret<br />

bedeutet das:<br />

• endemische Tier- und Pflanzenarten <strong>des</strong><br />

Alpenraumes erfassen und lokalisieren.<br />

• den Schutz ihrer Habitate durch Eingliederung<br />

ins Natura-2000-/Smaragd-Netzwerk<br />

sicherstellen.<br />

• Biodiversitätsziele sowie Managementund<br />

Aktionspläne für die priority conservation<br />

areas der Alpen erstellen und ihre<br />

Umsetzung kontrollieren.<br />

• das ökologische Niveau der Landwirtschaft<br />

erhöhen und die <strong>Schweiz</strong>er Landwirtschaft<br />

gentechfrei halten.<br />

• mit Modellprojekten Alternativen in Tourismus<br />

und Verkehr aufzeigen und Wild-<br />

Ausgangslage: Am Übergang zwischen Europa<br />

und Asien gelegen, umspannt die Kaukasus-Region<br />

eine Vielzahl von Klimata,<br />

Höhenstufen und Landschaften. Sie bietet<br />

Heimat für viele endemische Tierarten, zum<br />

Beispiel die stark bedrohten kaukasischen<br />

Leoparden, Rothirsche und Bezoar-Ziegen.<br />

Die Hälfte <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> ist bereits durch<br />

menschliche Aktivitäten wie Holzfällen, Überweidung,<br />

Wildern, Überfischung und Verbauung<br />

stark beeinträchtigt.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> unterstützt den <strong>WWF</strong> Kaukasus<br />

finanziell und ermöglicht die Errichtung von<br />

grenzübergreifenden Schutzparks und die<br />

Durchführung von Projekten zum Schutz von<br />

Leopard, Rothirsch, Bezoar-Ziege und Stör.<br />

wuchs in diesen Bereichen mit rechtlichen<br />

Mitteln bekämpfen.<br />

• politische Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit<br />

für die Verbesserung der Gesetzgebungen<br />

in Landwirtschaft, Naturschutz<br />

und Raumplanung.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• In der <strong>Schweiz</strong> sind min<strong>des</strong>tens 90 Smaragdgebiete<br />

bezeichnet, und für zwei Drittel<br />

davon existiert ein verbindlicher Managementplan.<br />

• Für min<strong>des</strong>tens 16 der 23 priority conservation<br />

areas liegt ein Plan zum Erhalt der<br />

Biodiversität vor, und 12 davon werden<br />

bereits umgesetzt.<br />

• 30% der Landwirtschaftsflächen im<br />

Alpenraum werden gemäss low input<br />

systems (zum Beispiel Biolandbau)<br />

bewirtschaftet. Es werden keine gentechnisch<br />

veränderten Organismen zu kommerziellen<br />

Zwecken freigesetzt.<br />

• Alle Skigebietserweiterungen oder Erschliessungen<br />

mit schwerer Beeinträchtigung<br />

der Natur sind gestoppt.<br />

• Die Alpenkonvention und ihre Protokolle<br />

sind in allen Alpenstaaten ratifiziert. Ziele<br />

zum Erhalt der Biodiversität halten in der<br />

EU-Landwirtschaftspolitik und in kantonalen<br />

Richtplänen Einzug.<br />

Stand Ende Geschäftsjahr 2006/07:<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Die Lebensgrundlagen <strong>des</strong> Leoparden<br />

in Turkmenistan sind gesichert, und die<br />

Population nimmt auf min<strong>des</strong>tens 120<br />

Tiere zu (1996: 80 bis 90 Tiere). Auch in<br />

Armenien und Aserbaidschan soll das<br />

Überleben der Grosskatze langfristig<br />

gesichert werden.<br />

• Die Bezoar-Ziege wird dank Aussetzungen<br />

in Georgien wieder heimisch.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Populationsgrössen, Fläche und Status der<br />

Schutzparks. Akzeptanz für den Leopard in<br />

der Bevölkerung.<br />

12<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Anzahl bezeichnete Smaragdgebiete, vorhandene<br />

Managementpläne, Anteil low input-<br />

Landwirtschaftsflächen, abgewendete Skigebietserweiterungen,<br />

Zustand Alpenkonventions-Ratifizierung.<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Die langjährige Aufbauarbeit <strong>des</strong> <strong>WWF</strong><br />

zeigt Früchte. Nach 29 Jahren Investition<br />

brüten die Bartgeier in der <strong>Schweiz</strong> erstmals<br />

wieder in Freiheit. Nun besteht auch<br />

wieder eine alpenweite, stabile Population.<br />

�Der <strong>WWF</strong> hat massgeblich dazu beigetragen,<br />

dass der hohe Schutz <strong>des</strong> Wolfes<br />

aufrechterhalten werden konnte, trotz<br />

eines <strong>Schweiz</strong>er Antrags auf Abwertung<br />

<strong>des</strong> Schutzstatus in Strassburg.<br />

�Der Bund hat auf Intervention <strong>des</strong><br />

<strong>WWF</strong> und seiner Partner weitere Smaragdgebiete<br />

im Alpenraum bezeichnet.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Bis heute fehlt der <strong>Schweiz</strong> eine verbindliche<br />

Biodiversitätsstrategie. Diese<br />

Lücke soll nun endlich geschlossen<br />

werden. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> lobbyiert für<br />

eine rasche Umsetzung.<br />

�Die Smaragdgebiete müssen wieder<br />

eine höhere Priorität auf der politischen<br />

Agenda <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> einnehmen, damit<br />

das europaweite Netz der Schutzgebiete<br />

vervollständigt werden kann. Naturschutz<br />

darf nicht an der <strong>Schweiz</strong>er Grenze haltmachen.<br />

�Der <strong>WWF</strong> will vermehrt direkt mit den<br />

lokal Betroffenen zusammenarbeiten,<br />

um Konflikte mit Grossraubtieren zu entschärfen.<br />

Kaukasus Erfolge im Jahre 2006/07:<br />

�Der <strong>WWF</strong> hat die Strategieentwicklung<br />

zum Schutz <strong>des</strong> kaukasischen Leoparden<br />

koordiniert, die alle betroffenen Länder involviert.<br />

Damit ist nun die Grundlage zum<br />

Schutz der kleinen und verstreuten Populationen<br />

geschaffen.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Die Umsetzung der Schutzstrategie für<br />

den Leoparden muss begonnen werden.<br />

Der <strong>WWF</strong> will weitere Schutzgebiete<br />

im Kaukasus einrichten; höchste Priorität<br />

haben dabei grenzüberschreitende<br />

Projekte.<br />

�Die Restbestände <strong>des</strong> Störs im Kaspischen<br />

Meer brauchen dringend einen<br />

besseren Schutz damit sich die von<br />

der Kaviargewinnung arg dezimierten<br />

Bestände stabilisieren können.

Fokusregionen in Südamerika<br />

Amazonas und Pantanal<br />

Ausgangslage: Einige der artenreichsten Tiergemeinschaften<br />

leben in den grossen Flusssystemen,<br />

ihren umliegenden Schwemmflächen<br />

und in den Regenwäldern Südamerikas.<br />

Alleine im Amazonas und seinen Zuflüssen<br />

leben über 3000 Fischarten. Überschwemmte<br />

Wälder und Graslandschaften<br />

bieten nicht nur Fischen Laichgründe, sondern<br />

auch vielen Amphibien, Reptilien und Vögeln<br />

Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Die<br />

Abholzung der Wälder, Einträge von Giften<br />

aus der Metall- und Ölgewinnung, ungeklärte<br />

Abwässer und der Bau von Strassen und<br />

Dämmen sind die grössten Gefahren für diese<br />

einzigartigen Biotope.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong> unterstützt<br />

lokale Behörden und Nichtregierungsorganisationen<br />

bei der Erstellung<br />

von Schutzkonzepten und der Überwachung<br />

der Projekte. Bedrohungen wie Sojaanbau,<br />

Dammbauten, Flussumleitungen und Abholzungen<br />

werden vom <strong>WWF</strong> kritisch beobachtet<br />

und abgewendet. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> unterstützt<br />

unter anderem folgende Projekte:<br />

• Erhalt <strong>des</strong> intakten Orinoco-Flusssystems<br />

und der Wälder in <strong>des</strong>sen Einzugsgebiet.<br />

• Nachhaltige Nutzung und Schutz <strong>des</strong><br />

Pantanals, dem weltweit grössten Feuchtgebiet.<br />

Ausgangslage: Tropische und subtropische<br />

Wälder beherbergen mehr Lebensformen als<br />

alle anderen terrestrischen Ökosysteme. Der<br />

Atlantikwald an der Küste von Brasilien, in<br />

Argentinien und Paraguay ist eine der vielfältigsten<br />

und bedrohtesten dieser Waldregionen.<br />

Nur noch 7% der ursprünglichen Fläche<br />

verbleiben von der Heimat <strong>des</strong> Goldkopflöwenäffchens<br />

und anderer seltenen Tiere,<br />

in der man fast 500 Pflanzenarten pro Hektare<br />

findet.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> setzt sich auf verschiedenen Ebenen<br />

für den Erhalt <strong>des</strong> Atlantikwal<strong>des</strong> ein. Neben<br />

dem im Kapitel Wald erwähnten Einsatz für<br />

einen Sojaanbau ohne Vernichtung von Regenwald<br />

führt der <strong>WWF</strong> lokal weitere Projekte<br />

durch:<br />

• Schutz <strong>des</strong> relativ grossen, aber unzulänglich<br />

geschützten Atlantikwal<strong>des</strong><br />

am Oberen Paraná im Grenzgebiet<br />

zwischen Paraguay und Argentinien.<br />

• Umweltverträgliche Bewirtschaftung<br />

der verbleibenden Flächen in Argentinien<br />

durch Einführung und Promotion <strong>des</strong><br />

FSC-Standards.<br />

• Erhalt und Überwachung der Flutregenwald-Schutzgebiete<br />

Abanico del Pastaza<br />

und Pacaya Samiria in Peru.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Die wichtigen ökologischen und hydrologischen<br />

Prozesse im Einzugsgebiet <strong>des</strong><br />

Orinoco sind identifiziert, und ein entsprechen<strong>des</strong><br />

Netz von Schutzzonen ist<br />

etabliert.<br />

• Rinderzucht und Fischerei im Pantanal<br />

sind nachhaltig ausgerichtet. Die Schutzgebiete<br />

werden effektiv geführt, und es<br />

bestehen Nutzungsrichtlinien für die ganze<br />

Region.<br />

• Die negativen Auswirkungen menschlicher<br />

Aktivitäten im Amazonas, insbesondere<br />

der Ölförderung, werden bis 2009 wesentlich<br />

reduziert.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Vorhandensein und Zustand von Managementplänen,<br />

Sicherheit der Finanzierung, verwendete<br />

Fischerei- und Rinderzuchtmethoden,<br />

Reduktion der Verschmutzung durch Öl<br />

und Abwässer.<br />

Atlantikwald Erfolge im Jahre 2006/07:<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Das Holzschlagmoratorium in Paraguay<br />

wird verlängert und hat bis über 2009<br />

hinaus Bestand.<br />

• Bestehende Schutzgebiete werden<br />

vernetzt und durch neue Schutzgebiete<br />

ergänzt.<br />

• Die Populationen <strong>des</strong> Jaguars im Atlantikwald<br />

werden geschützt durch die<br />

Erforschung seiner Ansprüche an den<br />

Lebensraum, durch verbessertes Schutzgebietsmanagement<br />

und die Förderung<br />

der Akzeptanz in der Bevölkerung.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Anzahl km 2 geschützte Waldflächen, Flächenverlust<br />

durch Waldumwandlung, Fläche von<br />

FSC-zertifiziertem Wald, Anzahl Jaguare.<br />

13<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Mit 7 Expeditionen in 5 Ländern führte<br />

der <strong>WWF</strong> gemeinsam mit wissenschaftlichen<br />

Partnern die bisher umfassendste<br />

Populationszählung der stark bedrohten<br />

Flussdelfine durch. Der <strong>WWF</strong> konnte in<br />

den Flüssen der Amazonas- und Orinoco-<br />

Einzugsgebiete rund 2750 Tiere nachweisen<br />

und hat so unerlässliche Erkenntnisse<br />

für eine umfassende Schutzstrategie<br />

gewonnen.<br />

�Die derzeit einzige von Indigenen geführte<br />

FSC-zertifizierte Forstorganisation<br />

in Bolivien wurde wesentlich vom <strong>WWF</strong><br />

mitunterstützt. Dadurch wird für die lokale<br />

Bevölkerung eine neue Einkommensquelle<br />

erschlossen und gleichzeitig ein Beitrag<br />

zum langfristigen Erhalt <strong>des</strong> Regenwal<strong>des</strong><br />

geleistet.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Der <strong>WWF</strong> arbeitet daran, aus den bei<br />

den Flussdelfinzählungen gewonnenen<br />

Erkenntnissen eine umfassende Schutzstrategie<br />

zu erarbeiten.<br />

�Im Pantanal wird mit Beteiligung der<br />

lokalen Verwaltungen und Behörden ein<br />

Umweltbildungszentrum entstehen.<br />

Dort wird das Bewusstsein der Leute für<br />

die Bedeutung dieses weltweit grössten<br />

Feuchtgebietes gefördert.<br />

�In Paraguay wurde ein finanzielles Anreizsystem<br />

geschaffen, damit private Waldbesitzer<br />

ihre Waldflächen intakt stehen lassen.<br />

So kann eine weitere Fragmentierung<br />

<strong>des</strong> stark geschrumpften Atlantikwal<strong>des</strong><br />

verhindert werden.<br />

�Der argentinische Partner <strong>des</strong> <strong>WWF</strong>,<br />

Fundación Vida Silvestre, hat mit einer<br />

intensiven Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

die Sensibilität in der Bevölkerung<br />

über die Gefährdung <strong>des</strong> Jaguars erhöht<br />

und so die nötige Akzeptanz für den<br />

länderübergreifenden Schutz dieser Raubkatze<br />

geschaffen.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Der <strong>WWF</strong> will einen besseren Einblick<br />

in die Lebensgewohnheiten der Jaguare<br />

bekommen und stattet erstmals in dieser<br />

Region Tiere mit einem Funkhalsband aus.<br />

Mit den gewonnenen Erkenntnissen kann<br />

die Planung von Schutzgebieten und<br />

Schutzmassnahmen auf die Bedürfnisse<br />

der Jaguare optimiert werden.<br />

�Das grösste zusammenhängend verbliebene<br />

Waldgebiet in Paraguay, das San-<br />

Rafael-Reservat, soll ein Zentrum erhalten,<br />

in dem alle Aktivitäten zum Schutz, zur<br />

Umweltbildung und Forschung koordiniert<br />

werden.

Fokusregionen in Afrika<br />

Ostafrika<br />

Ausgangslage: Ostafrika ist nicht nur Heimat<br />

von bekannten Grosswildtieren wie Elefanten,<br />

Nashörnern, Flusspferden, Büffeln und Grosskatzen.<br />

Auch die Küsten Ostafrikas zeichnen<br />

sich durch ausgedehnte Mangrovenwälder<br />

und vorgelagerte Korallenriffe aus, welche Heimat<br />

für unzählige Tiere und Pflanzen bieten.<br />

Der <strong>WWF</strong> engagiert sich seit rund 40 Jahren in<br />

Ostafrika, aber politische Unruhen und ökonomische<br />

Krisen mit ihren Begleiterscheinungen<br />

gefährden immer wieder bestehende<br />

Schutzgebiete.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Das <strong>WWF</strong>-<br />

Netzwerk unterstützt Behörden, lokale Organisationen<br />

und die Bevölkerung beim Errichten<br />

und beim Management von Naturschutzparks<br />

und Meeresschutzgebieten. Es<br />

fördert nachhaltige Nutzungsmethoden und<br />

alternative Einkommensquellen für die lokale<br />

Bevölkerung. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong> unterstützt:<br />

• das Kipengere Game Reserve im Hochland<br />

von Tansania.<br />

• den Wiederaufbau <strong>des</strong> Gorongosa-<br />

Nationalparks, der im Bürgerkrieg in<br />

Moçambique beinahe zerstört wurde.<br />

• die Errichtung und das Management von<br />

marinen Schutzzonen in Moçambique<br />

(Bazaruto-Archipel), und Kenia (Kiunga<br />

Marine Reserve).<br />

Madagaskar<br />

Ausgangslage: Nur noch wenige, spärliche<br />

Restflächen in unzugänglichen Gebieten sind<br />

vom einst vollständig bewaldeten Osten Madagaskars<br />

übrig geblieben. Vielerorts wurde<br />

der Wald gerodet, um Felder anzulegen. Aber<br />

nicht nur die Wälder Madagaskars leiden unter<br />

dem Druck, auch die reichen Fischgründe<br />

vor den Küsten müssen vor Übernutzung geschützt<br />

werden.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

schützt in Madagaskar Waldgebiete und auch<br />

Küstenregionen. In beiden Fällen geht es<br />

darum, zusammen mit der lokalen Bevölkerung<br />

naturschonende Einkommensquellen<br />

zu schaffen und sie über Zusammenhänge<br />

zwischen Lebensraumzerstörung und Nahrungsmangel<br />

aufzuklären. Der <strong>WWF</strong> <strong>Schweiz</strong><br />

schützt:<br />

• Teile <strong>des</strong> 120 km langen Waldkorridors<br />

im Manambolo-Tal, einer wichtigen<br />

Lebensader zwischen den Nationalparks<br />

Andringitra und Ranomafana. Ohne<br />

ihn sind mehrere Lemurenarten vom<br />

Aussterben bedroht.<br />

• den Masoala Marine Park, die grösste<br />

Schutzzone in Madagaskar. Sie umfasst<br />

tropische Regenwälder, drei Küstenwälder<br />

und drei Meeresparks. Der <strong>WWF</strong> hilft beim<br />

Aufbau von Managementstrukturen und<br />

der lokalen Schulung.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Kipengere: Die Umstellung auf Bienenzucht<br />

bietet der lokalen Bevölkerung genug<br />

Einkommen, um Raubbau am Schutzgebiet<br />

zu verhindern.<br />

• Gorongosa: Das Schulungszentrum<br />

für Wildhüter ist staatlich akkreditiert und<br />

finanziell unabhängig.<br />

• Bazaruto-Nationalpark: Ein Managementplan<br />

für den Park ist verabschiedet.<br />

Projekte mit touristischer Übernutzung<br />

sind gestoppt.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Managementpläne und ihre Umsetzung, Sicherheit<br />

der Finanzierung, Populationsgrössen,<br />

verwendete Fischereimethoden, Reduktion<br />

unerwünschter Beifänge wie Schildkröten<br />

und Meerkühe.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• In Manambolo hat die Selbstverwaltung<br />

<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> durch die Gemeinde Erfolge<br />

gebracht. Dieses Modell soll auf alle Gemeinden<br />

entlang <strong>des</strong> Waldkorridors angewendet<br />

werden.<br />

• Der Tourismus im Masoala Marine Park<br />

ist umweltfreundlich, der Fischfang wird<br />

reguliert. Managementsysteme und Infrastrukturen<br />

für den zukünftigen Betrieb<br />

sind eingerichtet.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Schutz und Zustand der Waldfläche, Fläche<br />

der Meeresschutzzonen, Umsetzung der Managementpläne.<br />

14<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Das Gorongosa-Schulungszentrum<br />

feiert im Jahr 2007 sein 10-jähriges Bestehen.<br />

Die Regierung von Moçambique hat<br />

erstmals einen Beitrag von rund 35'000<br />

Franken geleistet. In einem Pilotkurs<br />

wurden Mensch-Wildtier-Konflikte thematisiert.<br />

Dieser Kurs soll im nächsten Jahr<br />

ins Programm aufgenommen werden.<br />

Kipengere: Durch den Aufbau eines Mikro-<br />

Kreditsystems und die Ausbildung in der<br />

Produktion von Bienenhonig und -wachs,<br />

dem Betrieb von Baumschulen sowie der<br />

Herstellung von Seife und Batikprodukten<br />

konnten die Einkommen der lokalen<br />

Bevölkerung gesteigert werden. Die Fälle<br />

von Wilderei im Schutzgebiet sind um<br />

rund 55% zurückgegangen, und auch die<br />

illegalen Sammeltätigkeiten nahmen stark<br />

ab.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Die Strandkontrollen in den Meeresprojekten<br />

entlang der Küste werden verbessert,<br />

damit die Wilderei von Schildkrötengelegen<br />

weiter zurückgeht und mehr<br />

junge Schildkröten schlüpfen.<br />

�Die Trinkwasserversorgung im Bazaruto-Nationalpark<br />

soll verbessert werden<br />

Erfolge im Jahre 2006/07:<br />

�Auf Patrouillen durch die Primärwälder<br />

im verbliebenen Waldkorridor wurden im<br />

Berichtsjahr keine neuen Rodungen gefunden.<br />

Neue Rodungen in Sekundärwäldern<br />

wurden zwar entdeckt, aber in geringerer<br />

Zahl als früher.<br />

�Der Kampf gegen den internationalen<br />

Tierhandel aus Madagaskar zeigt Wirkung:<br />

die Exporte sind von 90000 Tieren und<br />

Pflanzen (2004) auf 12000 (2006) zurückgegangen.<br />

Zudem wurden am Zoll zwei<br />

Schmuggler mit insgesamt 500 lebenden<br />

Reptilien und Amphibien erwischt.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Die Erhöhung von alternativen Einkommen<br />

für die ländliche Bevölkerung soll den<br />

Druck auf die Wälder Madagaskars weiter<br />

verringern.<br />

�Ausarbeitung eines neuen Programms<br />

«Energie» im <strong>WWF</strong> Madagaskar.

Fokusregionen in Asien<br />

Indus und Mekong<br />

Ausgangslage: Asiens Bevölkerungs- und<br />

Wirtschaftswachstum bewirkt Raubbau an<br />

den Naturschätzen der Region. Wälder,<br />

Feuchtgebiete und die grossen Flusssysteme<br />

Asiens werden in Industrieanlagen, Landwirtschaftsgebiete<br />

und Siedlungen umgewandelt<br />

und verbaut. Dem Indus wird wegen <strong>des</strong> enormen<br />

Wasserbedarfs der Baumwollplantagen<br />

zu viel Wasser entnommen. Zudem gelangen<br />

mit dem Abwasser aus Landwirtschaft und<br />

Industrie tonnenweise Gifte in den Fluss. Die<br />

zum Teil noch unerforschten tropischen Wälder<br />

Indochinas sind Heimat von einigen der<br />

seltensten Tierarten der Erde, wie <strong>des</strong> Java-<br />

Nashorns. Auch diese Wälder sind durch Umwandlung<br />

in andere Nutzungsformen stark<br />

bedroht.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> unterstützt diese Projekte:<br />

• Indus-Flussdelfine: Erarbeiten von Methoden<br />

im Baumwollanbau zum sparsamen<br />

Einsatz von Wasser und Pflanzenschutzmitteln<br />

im pakistanischen Punjab und<br />

gezielte Schutzmassnahmen, damit der<br />

seltene Flussdelfin wieder eine Überlebenschance<br />

hat.<br />

• Umweltverträgliche Waldnutzung in Vietnam,<br />

Laos und Kambodscha: Der <strong>WWF</strong><br />

Ausgangslage: Schnell wachsende Plantagen<br />

für Papierholz und riesige Ölpalmplantagen<br />

verdrängen den ursprünglichen Wald auf<br />

Sumatra und Borneo. Und die verbliebenen<br />

Waldstücke werden durch illegalen Holzschlag<br />

immer mehr geschädigt. Tiger, Tapire<br />

und Gibbons verlieren ihre angestammten<br />

Lebensräume. Besonders dramatisch ist die<br />

Situation für die Sumatra-Elefanten in Tesso<br />

Nilo: Sie brauchen ausgedehnte und ungestörte<br />

Waldgebiete. Verlassen sie die immer<br />

kleiner werdenden Wälder, drohen ihnen Tod<br />

oder Gefangenschaft.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Indonesisches<br />

Palmöl, Papier und Möbel aus indonesischem<br />

Holz werden in Europa in grossen Mengen<br />

umgesetzt. Der <strong>WWF</strong> setzt sich dafür ein,<br />

dass diese Produkte umweltverträglich produziert<br />

werden und die biologisch wertvollsten<br />

Waldgebiete erhalten bleiben. Dazu<br />

braucht es:<br />

• Management- und Nutzungspläne für die<br />

verbleibenden Regenwaldgebiete, damit<br />

ihre Nutzung umweltverträglich erfolgt.<br />

• ein Netz von unberührten Schutzgebieten,<br />

verbunden durch Waldkorridore, die<br />

hilft privaten und staatlichen Holzunternehmen<br />

bei der Erarbeitung von nachhaltigen<br />

Bewirtschaftungsmethoden, damit<br />

der Wald trotz wirtschaftlichem Druck<br />

erhalten bleibt.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Die Flussdelfin-Population im Indus wird<br />

regelmässig überwacht, und gezielte<br />

Schutzmassnahmen sind eingeleitet.<br />

• Nachhaltiges Waldmanagement ist in<br />

Kambodscha und Laos eingeführt.<br />

• In Vietnam besteht ein Handelsnetz für<br />

zertifiziertes Holz aus einheimischer<br />

Produktion.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Populationsgrösse und -entwicklung <strong>des</strong><br />

Flussdelfins, zertifizierte Waldfläche, Verfügbarkeit<br />

von zertifiziertem Holz.<br />

Elefanten, Tigern und anderen Tieren<br />

Wanderungen zwischen den Schutzgebieten<br />

erlauben.<br />

Ziele bis ins Jahr 2009:<br />

• Die wichtigsten Holz- und Palmölproduzenten<br />

setzen auf nachhaltige Bewirtschaftung.<br />

Die Wilderei wird massgeblich<br />

reduziert.<br />

• In Kalimantan und Riau wurden regionale<br />

Landnutzungspläne gemäss den Richtlinien<br />

<strong>des</strong> <strong>WWF</strong> erstellt und befinden sich<br />

in der Umsetzung.<br />

Wichtigste Indikatoren:<br />

Zertifizierte Waldfläche, Anteil von zertifiziertem<br />

Holz und Palmöl an der Gesamtproduktion,<br />

Anzahl und Fläche der Schutzgebiete<br />

mit Waldumwandlungs-Verbot.<br />

15<br />

Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Die <strong>WWF</strong>-Büros der Mekongländer<br />

Thailand, Vietnam, Laos und Kambodscha<br />

haben ihre wichtigsten Programmkomponenten<br />

unter einem Dach, dem Greater<br />

Mekong Programme, zusammengefasst<br />

und konnten dadurch ihre Effizienz und<br />

ihren Einfluss gegenüber wichtigen öffentlichen<br />

und privaten Akteuren in der Region<br />

stärken.<br />

�In Kambodscha gab es im letzten Jahr<br />

am wenigsten tote Flussdelfine seit der Erfassung<br />

der Delfinmortalität im Jahr 2003.<br />

Bloss drei verstorbene Tiere wurden gezählt.<br />

Neu ist ein Veterinär zum Team gestossen,<br />

der die To<strong>des</strong>ursachen in einem<br />

einfachen Feldlabor untersuchen kann.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Der <strong>WWF</strong> hat sich in Vietnam stark für<br />

den Waldbau nach FSC-Kriterien eingesetzt.<br />

Jetzt muss ein Ausbau <strong>des</strong> vietnamesischen<br />

Holz-Handelsnetzes erfolgen,<br />

damit das FSC-Holz auch abgesetzt werden<br />

kann.<br />

�Mit der Förderung <strong>des</strong> Ökotourismus<br />

und der Sensibilisierung der Bevölkerung<br />

an den Flüssen Indus und Mekong soll<br />

dazu beigetragen werden, dass diese<br />

wichtigen Lebensadern Asiens ihren Wert<br />

für die Biodiversität auch in Zukunft behalten.<br />

Sumatra und Borneo Erfolge im Jahr 2006/07:<br />

�Brunei, Indonesien und Malaysia haben<br />

einen Vertrag unterzeichnet, der das «Heart<br />

of Borneo», eines der weltweit wichtigsten<br />

Zentren der Biodiversität schützen soll.<br />

220000 km 2 tropischer Wald – fast ein<br />

Drittel der Fläche Borneos – werden nun<br />

erhalten oder der nachhaltigen Nutzung<br />

zugeführt.<br />

�Zum ersten Mal in der Geschichte ist<br />

es einem Team <strong>des</strong> <strong>WWF</strong> gelungen, das<br />

extrem seltene Borneo-Nashorn auf Film<br />

zu bannen. Nur gerade noch 25–50 Exemplare<br />

gibt es von diesen scheuen Tieren.<br />

Nun werden zusätzliche Waldflächen aufgekauft<br />

und geschützt, damit sich die<br />

Nashörner ungehindert bewegen können.<br />

Herausforderungen im Jahr 2007/08:<br />

�Auf Sumatra haben Kleinbauern immer<br />

wieder unter von wilden Elefanten verursachten<br />

Ernteschäden zu leiden. Der <strong>WWF</strong><br />

hat als Gegenmassnahme Patroullien mit<br />

zahmen Elefanten eingeführt, welche ihre<br />

wilden Artgenossen vom Eindringen in die<br />

Plantagen abhalten sollen. Dieses Konzept<br />

hat so gut funktioniert, dass der <strong>WWF</strong> nun<br />

zusätzliche Vereinbarungen mit Palmöl-<br />

Plantagenbesitzern zum Aufbau weiterer<br />

Elefantenpatrouillen treffen will.

Fokusregionen in Europa und im Mittleren Osten Die Alpen sind eines der am intensivsten genutzten<br />

Gebirgsökosysteme der Welt und gehören zugleich zu den wichtigsten Zentren der Biodiversität in Europa.<br />

Fokusregionen in Südamerika Südamerika – Heimat <strong>des</strong> grössten Flusssystems und <strong>des</strong> grössten Feuchtgebiets der Welt. Der<br />

<strong>WWF</strong> arbeitet für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen von Amazonas, Orinoco und Pantanal.<br />

16

Fokusregionen in Afrika Die Küstengewässer Ostafrikas sind besonders reich an Fischen und liefern die Lebensgrundlagen für die<br />

lokale Bevölkerung. Der <strong>WWF</strong> errichtet ein Netz von Marine-Parks, um diesen Reichtum zu erhalten.<br />

Fokusregionen in Asien Die Lebensräume der Orang-Utans auf Borneo verschwinden in alarmierendem Ausmass. Riesige Palmöl-<br />

Plantagen machen sich breit, wo früher unberührter Tropenwald stand. Den Orang-Utans bleibt nichts anderes übrig, als auf kultiviertes Land<br />

auszuweichen, wo sie von den Farmern gefangen oder erschossen werden.<br />

17

Wie wir arbeiten<br />

Konsum & Wirtschaft<br />

Umweltverträglicher Lebensstil<br />

Ausgangslage: Die <strong>Schweiz</strong> verbraucht<br />

heute 2,5-mal so viel Ressourcen, wie ihr<br />

für eine nachhaltige Entwicklung zustehen<br />

würden. Dieser hohe Ressourcenverschleiss<br />

liesse sich einerseits durch ein vernünftiges<br />

Konsumverhalten der Endverbraucher und<br />

andererseits durch ein Angebot von ressourcenoptimierten<br />

Produkten der Hersteller<br />

verringern.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong> informiert<br />

KonsumentInnen primär in Drittmedien,<br />

aber auch in eigenen Publikationen<br />

über Möglichkeiten, das eigene Konsumverhalten<br />

umweltverträglicher zu gestalten.<br />

Ergänzend dazu erstellt er Marktüberblicke<br />

und Entscheidungshilfen. Der <strong>WWF</strong> will:<br />

• energieeffiziente Geräte fördern durch<br />

Produktvergleiche und Informationen<br />

auf Plattformen wie www.topten.ch/.<br />

• Qualitätslabel für Umweltverträglichkeit<br />

im Konsumbereich mitgestalten und deren<br />

Bekanntheitsgrad durch Labelbroschüren<br />

und Ähnliches erhöhen.<br />

• Zusammenschlüsse von nachhaltig<br />

handelnden Produzenten oder Dienstleistern<br />

wie naturemade (Ökostrom),<br />

Ökologischer wirtschaften<br />

Ausgangslage: Grossverteiler und die Bauund<br />

Immobilienbranche sind aufgrund der<br />

Globalisierung der Märkte einer wachsenden<br />

Konkurrenz ausgesetzt. Nachhaltig produzierte<br />

Güter und umweltverträgliche Produkte<br />

können in dieser Situation einen Wettbewerbs-<br />

und Imagevorteil schaffen und<br />

gleichzeitig die Umweltbelastung durch diese<br />

Bereiche senken.<br />

Was unternimmt der <strong>WWF</strong>? Der <strong>WWF</strong><br />

<strong>Schweiz</strong> unterhält strategische Partnerschaften<br />

mit führenden Unternehmen zur Lancierung<br />

von ökologisch sinnvollen Produkten<br />

und fördert die Einhaltung von Energie-Standards<br />

sowie die Verwendung von FSC-Holz<br />

im Bau- und Immobilienbereich durch:<br />

• Zusammenarbeit mit Unternehmen zur<br />

Förderung von nachhaltiger Baumwolle,<br />

nachhaltigem Palm- und Sojaöl, von<br />

FSC-Holz, MSC-Meeresfrüchten, energieeffizienten<br />