Abreißen oder Gebrauchen?

978-3-86859-126-2

978-3-86859-126-2

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

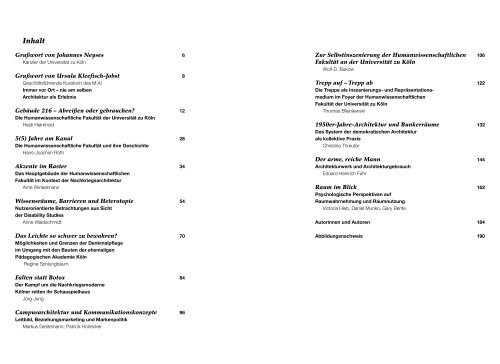

Inhalt<br />

Grußwort von Johannes Neyses 6<br />

Kanzler der Universität zu Köln<br />

Grußwort von Ursula Kleefisch-Jobst 8<br />

Geschäftsführende Kuratorin des M:AI<br />

Immer vor Ort – nie am selben<br />

Architektur als Erlebnis<br />

Gebäude 216 – <strong>Abreißen</strong> <strong>oder</strong> gebrauchen? 12<br />

Die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln<br />

Heidi Helmhold<br />

5(5) Jahre am Kanal 28<br />

Die Humanwissenschaftliche Fakultät und ihre Geschichte<br />

Hans-Joachim Roth<br />

Akzente im Raster 34<br />

Das Hauptgebäude der Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät im Kontext der Nachkriegsarchitektur<br />

Arne Winkelmann<br />

Wissensräume, Barrieren und Heterotopie 54<br />

Nutzerorientierte Betrachtungen aus Sicht<br />

der Disability Studies<br />

Anne Waldschmidt<br />

Das Leichte so schwer zu bewahren? 70<br />

Möglichkeiten und Grenzen der Denkmalpflege<br />

im Umgang mit den Bauten der ehemaligen<br />

Pädagogischen Akademie Köln<br />

Regine Schlungbaum<br />

Zur Selbstinszenierung der Humanwissenschaftlichen 106<br />

Fakultät an der Universität zu Köln<br />

Wolf-D. Bukow<br />

Trepp auf – Trepp ab 122<br />

Die Treppe als Inszenierungs- und Repräsentations -<br />

medium im Foyer der Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät der Universität zu Köln<br />

Thomas Blisniewski<br />

1950er-Jahre-Architektur und Bunkerräume 132<br />

Das System der demokratischen Architektur<br />

als kollektive Praxis<br />

Christina Threuter<br />

Der arme, reiche Mann 144<br />

Architekturwerk und Architekturgebrauch<br />

Eduard Heinrich Führ<br />

Raum im Blick 162<br />

Psychologische Perspektiven auf<br />

Raumwahrnehmung und Raumnutzung<br />

Victoria Hieb, Daniel Munko, Gary Bente<br />

Autorinnen und Autoren 184<br />

Abbildungsnachweis 190<br />

Falten statt Botox 84<br />

Der Kampf um die Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne<br />

Kölner retten ihr Schauspielhaus<br />

Jörg Jung<br />

Campusarchitektur und Kommunikationskonzepte 96<br />

Leitbild, Beziehungsmarketing und Markenpolitik<br />

Markus Greitemann, Patrick Honecker

6 7<br />

Grußwort von Johannes Neyses<br />

Kanzler der Universität zu Köln<br />

Wie sollen universitäre Gebäude in der Zukunft aussehen und was brauchen<br />

Menschen, um darin erfolgreich lehren, lernen, forschen und arbeiten zu<br />

können? Diesen Fragen widmete sich das 2009 von Prof. Heidi Helmhold<br />

initiierte Projekt Zurück auf Los am Beispiel des Hauptgebäudes der Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät der Universität zu Köln.<br />

Prof. Heidi Helmhold ist es zu verdanken, dass über rein bau- und sanierungstechnische<br />

Aspekte hinaus, die bedingt durch das Alter des Gebäudes<br />

und seine starke Beanspruchung in den zurückliegenden Jahren unvermeidlich<br />

in den Vordergrund getreten sind, sowohl der architektonische Wert des<br />

Gebäudes als auch die Frage nach den Bedürfnissen der Nutzer wieder<br />

stärker ins Bewusstsein gerückt sind. Mithilfe einer Zeitreise hat das Projekt<br />

den über Jahrzehnte verstellten Blick auf das Gebäude des Architekten<br />

Hans Schumacher und die architektonischen Besonderheiten der 1950er<br />

Jahre wieder freigegeben. Mit dem Ziel, Ideen zur künftigen Gestaltung von<br />

universitären Lehr- und Lernräumen zu gewinnen, wurden mit Zurück auf<br />

Los und dem 2010 durchgeführten Projekt Mobilität und Freiraum zugleich<br />

unsere heutigen Nutzungsgewohnheiten hinterfragt und die Sicht verschiedener<br />

wissenschaftlicher Disziplinen wie Kunst, Soziologie und Psychologie<br />

in die Frage nach den Bedürfnissen der Nutzer eingebunden.<br />

Dieser Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer macht einmal mehr offensichtlich,<br />

dass sich bauliche Gestaltung nicht allein an funktionalen Aspekten<br />

orientieren darf. Die Identität der Menschen, die auch durch den Zustand<br />

der Gebäude, die technischen Möglichkeiten und die Architektur beeinflusst<br />

wird, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor – gerade für einen so differenzierten<br />

Arbeitsplatz wie die Universität. Das Bau- und Liegenschaftsmanagement<br />

einer Universität erfordert daher einen ganzheitlichen Ansatz, der<br />

Bau und Betrieb eines Gebäudes in eine Hand legt und kurzsichtige Einzelmaßnahmen<br />

durch ein Denken in Lebenszyklusmodellen ersetzt.<br />

Seit 2008 eröffnet der von der Landesregierung und der Universität zu Köln<br />

ins Leben gerufene Modellversuch zum Dezentralen Liegenschaftsmanagement<br />

der Universität zu Köln eine weitgehende Autonomie im Gebäude- und<br />

Liegenschaftsmanagement. Aufgrund des Modellversuchs, in dessen Rahmen<br />

deutlich verbesserte Lösungen für die Organisation, das Management<br />

und die Finanzierung der Planungs-, Bau- und Bauunterhaltungsaufgaben<br />

im Hochschulbereich gefunden werden sollen, ist die Universität nunmehr<br />

in der Lage, ihre Gebäude nicht nur den Bedürfnissen des Lehr- und Forschungsbetriebes<br />

an einer der größten deutschen Hochschulen entsprechend<br />

selbst zu errichten, sondern diese auch über den gesamten Lebenszyklus<br />

eigenständig und nutzerorientiert zu betreiben.<br />

Die somit größere Nähe von Bauenden und Nutzern erlaubt es, neben rein<br />

funktionalen Erwägungen, die eine nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur<br />

für Lehre und Forschung zum Ziel haben, verstärkt auch vermeintlich<br />

„weiche“ Faktoren wie die farbliche Gestaltung <strong>oder</strong> die Wahl bestimmter<br />

Materialien in die Planungsarbeit einfließen zu lassen. Das 2010 fertiggestellte<br />

Seminargebäude, das 2011 von der Bundesarchitektenkammer als<br />

einer von 20 deutschen Beiträgen für die Architekturbiennale in São Paulo<br />

ausgewählt wurde, kann sicherlich als zukunftsweisendes Beispiel für diese<br />

nachhaltigen Veränderungen gelten.<br />

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als ein glücklicher Zufall, dass die vorliegende<br />

Publikation das facettenreiche Zusammenspiel von Bauen und<br />

Nutzen aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven gerade am Beispiel<br />

eines der zentralen Gebäude der Kölner Universität beleuchtet. Mein<br />

besonderer und herzlicher Dank gilt daher allen Autorinnen und Autoren,<br />

die mit ihren Beiträgen neue Perspektiven zu diesem Thema eröffnen, und<br />

selbstverständlich den beiden Herausgeberinnen Prof. Heidi Helmhold und<br />

Prof. Christina Threuter, die das vorliegende Buch möglich gemacht haben.

8 9<br />

Grußwort von Ursula Kleefisch-Jobst<br />

Geschäftsführende Kuratorin des M:AI<br />

Immer vor Ort – nie am selben<br />

Architektur als Erlebnis<br />

„Wir tasten das organische Raumgefüge nicht nur mit dem Auge – das es<br />

in Bilder zerlegt –, sondern durch die Bewegung mit unserer ganzen Körperlichkeit<br />

ab. Dadurch leben wir in dem Organismus, wir werden gleichsam<br />

ein Teil von ihm. Es sind doppelt sinnliche Eindrücke, die wir erleben, eine<br />

bereichernde Verbindung, die in dieser Art nur der Architektur eigen ist.“ So<br />

beschrieb Fritz Schumacher in seinem Architektonischen Handbuch 1926<br />

treffend „das bauliche Gestalten“und damit die Eigenart von Architektur. 1<br />

Ob wir einen Raum als weit <strong>oder</strong> eng, hoch <strong>oder</strong> niedrig empfinden, erfahren<br />

wir erst durch das Verhältnis zu unserer eigenen Körpergröße. Fotografien<br />

von Räumen <strong>oder</strong> Außenansichten von Bauwerken sind in diesem Punkt<br />

oft sehr verfälschend. Keine noch so brillante Fotografie, kein detailgetreuer<br />

Stich, auch nicht Raffaels wundervolle Zeichnung vom Inneren des römischen<br />

Pantheons 2 werden je die Größe und einzigartige Wirkung dieses<br />

Innenraumes vermitteln. Nähert sich der Rombesucher dem Bau von der<br />

Piazza della Rotonda aus, so erscheint das berühmte Bauwerk im Stadtgefüge<br />

nicht besonders mächtig. Betritt er jedoch durch die schmalen hohen<br />

Türen das Innere, so ist er überwältigt von der Größe. Der kreisrunde Raum<br />

hat einen Durchmesser in Tiefe und Höhe von jeweils 43,30 Metern. Was<br />

jedoch den Besucher in Staunen versetzt, ist nicht die absolute Größe, sondern<br />

die perfekte Harmonie des Gesamtraumes. Unweigerlich wandert der<br />

Blick des Betrachters hinauf zu der kreisrunden Öffnung im Kuppelscheitel,<br />

die als einzige Lichtquelle den ansonsten dunklen Raum erhellt: Die Architektur<br />

lenkt den Blick.<br />

Vor einigen Jahren hörte ich im großen Kuppelsaal des Bode-Museums zu<br />

Berlin ein kleines Mädchen zu seiner Mutter sagen: „Hier wohnt der liebe<br />

Gott.“ Die Assoziation an einen Kirchenraum drängt sich jedem Besucher<br />

trotz des mächtigen Reiterstandbildes des Großen Kurfürsten unweigerlich<br />

auf, auch wenn der Museumsbesucher wie das kleine Mädchen nicht erklären<br />

kann, welche architektonischen Elemente diesen Eindruck hervorrufen.<br />

Erhabenheit, Wohlbefinden, Ruhe, Gelassenheit, Heiterkeit, Staunen, aber<br />

auch Unwohlsein, Unbehagen, Erniedrigung, Irritation sind Empfindungen,<br />

die Gebäude beim Betrachten <strong>oder</strong> Betreten in uns auslösen. Selten sind<br />

wir uns im Alltag darüber bewusst, wie sehr unsere gebaute Umwelt unser<br />

Wohlbefinden <strong>oder</strong> Unwohlsein mitbestimmt. Dabei ist die Architektur doch<br />

unsere dritte Haut, in der wir unser ganzes Leben verbringen, von der Wiege<br />

bis zur Bahre und vom Morgen bis zum Abend.<br />

Die Studierenden der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />

Köln waren sich einig, dass sie sich weder auf ihrem Campus noch in den<br />

einzelnen Räumen – dem Foyer, der Cafeteria, den Hörsälen und Arbeitsräumen<br />

– wohl fühlten. Den Lehrenden erging es nicht besser, sodass<br />

schon die negative Bezeichnung vom Balkan die Runde machte. Balkan<br />

bezeichnete nicht nur die als entlegen empfundene Lage im Verhältnis zum<br />

zentralen Campus der Universität, sondern diese Kennzeichnung brachte<br />

auch etwas Altertümliches, Zurückgebliebenes und scheinbar Unterentwickeltes<br />

zum Ausdruck. Als Schuldige für diese negativen Empfindungen<br />

wurde vor allem die Architektur der Gebäude aus den 1950er Jahren empfunden,<br />

die nicht nur als nicht mehr zeitgemäß, sondern auch als schlecht<br />

beurteilt wurde.<br />

Der Architekt der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Hans Schumacher,<br />

war allerdings ein im Schulbau profilierter Baumeister und sein<br />

eingereichter Wettbewerbsentwurf zeugte von einer durchdachten, klaren<br />

und gestalterisch qualitätvollen Lösung – ganz auf der Höhe seiner Zeit. Die<br />

während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen, insbesondere<br />

jene, die auf Wunsch des damaligen Direktors ausgeführt wurden, haben<br />

den ursprüngliche Ansatz verunklärt, ihn auch teilweise seiner pointierten<br />

gestalterischen Kraft beraubt durch den Verzicht auf einige skulpturale Einzelgebäude.<br />

Dennoch ist Schumacher vor allem mit dem Hauptgebäude<br />

ein transparenter, heiterer und für die Nachkriegsarchitektur charakteristischer<br />

Bau gelungen. Was bei Studierenden und Lehrenden die negative<br />

Beurteilung auslöste, war nicht eine schlechte architektonische Gestaltung,<br />

sondern eine komplette Vernutzung der Gebäude, die den Blick auf das<br />

Ursprüngliche verstellte. Hinzu kam aber auch die Ungeübtheit der Nutzer,<br />

die positiven Charakteristika der ursprünglichen Architektur hinter riesigen<br />

Blumenkübeln, Getränkeautomaten, blinden Scheiben und verplakatierten<br />

Wänden zu sehen und ihren Zeitgeist zu verstehen.<br />

Die Aktion Zurück auf Los unter der Leitung von Helmholdt, die das Foyer<br />

von allen späteren Hinzufügungen befreite, erlaubte nach Jahrzehnten wieder<br />

einen unverstellten Blick auf die ursprüngliche Gestalt des Foyers: auf<br />

die große Transparenz des Eingangsbereichs, bewirkt durch die breite Glasfront,<br />

die gleichsam das Grün des Campus in das Gebäude holt; auf die verschiedenen<br />

Materialien und Oberflächen, die nicht nur die unterschiedlichen<br />

Funktionsbereiche des Gesamtgebäudes im Foyer bereits veranschaulichen,<br />

sondern dem Raum eine heitere und fröhliche Atmosphäre verleihen; auf die<br />

breite, mit filigranem Stabgeländer versehene, frei schwebende Treppe. Mit<br />

einem Male gewann das Foyer eine heitere, repräsentative Würde wieder,<br />

wie sie wohl kaum jemand in seinem vermüllten Zustand vermutet hatte.<br />

Damit trat auch die ursprüngliche Intention des Architekten wieder deutlich<br />

zutage: Einem öffentlichen Gebäude einen offenen, transparenten und damit<br />

– vor allem nach der Erfahrung mit der martialischen Architektur der NS-Zeit

12 13<br />

Gebäude 216 – <strong>Abreißen</strong> <strong>oder</strong> gebrauchen?<br />

Die Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln<br />

Heidi Helmhold<br />

1 Hans Schumacher,<br />

Foyer der Pädagogischen<br />

Akademie<br />

(Hauptgebäude), 1958<br />

2 Zurück auf Los: temporäre<br />

Rückversetzung<br />

des Foyers der Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät<br />

der Universität zu<br />

Köln in den architektonischen<br />

Erstzustand,<br />

2009<br />

Wie versteht man Architektur? Bei historischen Gebäuden mag das einfach<br />

sein, Architekturführer helfen hier weiter. Bei spektakulären Bauten sogenannter<br />

Stararchitekten gibt es Rezensionen für die Community. Aber wie<br />

versteht man eine Architektur in der man lebt und arbeitet? Das Bauen und<br />

die Nutzung von Architektur liegen selten in einer Person. Bauherren schildern<br />

ihren Architekten die Bauaufgabe, letztlich aber liegt die gestalterische<br />

Hoheit beim Architekten. Nach Fertigstellung eines Baues ziehen Architekten<br />

weiter, zum nächsten Auftrag und zum nächsten Bau. Ob eine Architektur<br />

funktioniert <strong>oder</strong> ob sie nicht funktioniert, wie man sie optimieren <strong>oder</strong> grundsätzlich:<br />

Wie man sie verstehen kann - räumlich, körperlich, sozial, ästhetisch,<br />

funktional - ist den Nutzerinnen und Nutzern überlassen. Die werden<br />

im Laufe der Zeit zu Expertinnen und Experten, selten jedoch kann dieses<br />

Wissen ihnen selbst <strong>oder</strong> anderen zum Instrument werden.<br />

Für das Gelingen <strong>oder</strong> Scheitern einer Baunutzung sind komplexe Prozesse<br />

verantwortlich. Viel zu wenig wird dabei eben dieses Expertenwissen von<br />

Nutzerinnen und Nutzern beachtet, das dem Expertenwissen von Architekten<br />

nicht nachstehen muss und dementsprechend zurecht gefragt werden<br />

kann, wer eigentlich der Autor bzw. der Produzent einer Architektur ist. 1 Im<br />

Grunde kommt jede Nutzung von Architektur einer Evaluierung gleich, nur<br />

gibt es dafür keine Kommunikationsstrukturen, keine Rückkoppelung und<br />

keine Auswertung.<br />

Im Falle einer Fakultät, um die es in diesem vorliegenden Band gehen wird,<br />

kann dies bedeuten, dass sich die Lehrenden und die Studierenden jahrelang<br />

in einem hässlichen und peinlichen Bau wähnen, ohne die spezifische<br />

(Nicht-)Beziehung der NutzerInnen zu ihrem Bau in den Blick zu nehmen.<br />

Diese Un-Beziehung war neben anderen Faktoren auch dafür verantwortlich,<br />

dass die Optik dieses Gebäudes über Jahre hinweg vermüllte und verkramte,<br />

dass erweiterte Körper/Raumkonzepte nicht integriert wurden, dass die<br />

funktionale und ästhetische Infrastruktur nicht mehr zu erkennen war. Das<br />

Potenzial an M<strong>oder</strong>nität konnte weder in Erscheinung treten, noch wissenschaftspolitisch<br />

kommuniziert werden - in Zeiten von Exzellenzinitiativen eine<br />

nicht unwesentliche universitäre Aufgabe.<br />

Das vorliegende Buch versammelt Perspektiven auf eine NutzerInnen-<br />

Architekturbeziehung am Beispiel der Humanwissenschaftlichen Fakultät<br />

der Universität zu Köln. Sie befindet sich am nördlichen Rand des Universi-

20 21<br />

Die Beiträge<br />

Einige Beiträge des vorliegendes Bandes sind während des dreimonatigen<br />

Foyerprojektes in ihren Fragestellungen überhaupt erst generiert worden:<br />

Körper und Raum, Aspekte der Denkmalpflege, architekturhistorische Bezüge,<br />

Positionierung in der Wissensgesellschaft, der erfolgreiche Kampf gegen<br />

den Abriss des Kölner Schauspielhauses sowie eine kritische Gegenlesung<br />

zum Begriff der demokratischen Architektur. Zusammen mit den universitätsinternen<br />

Beiträgen, wie dem des Dezernats für Bauen und Entwicklung,<br />

dem derzeit amtierenden Dekan Hans-Joachim Roth und des Teams um<br />

den Kollegen Gary Bente aus der Psychologie, ergibt sich ein dichtes Volumen<br />

von Positionen und Perspektiven mit einem großen Potenzial für<br />

Anschlussfragestellungen. Für die Offenheit von Kanzler Dr. Neyses und des<br />

damaligen Dekans Herrn Prof. Dr. Kaul, den Kolleginnen und Kollegen, den<br />

Studierenden und dem Gebäudemanagement möchte ich an dieser Stelle<br />

ausdrücklich danken. Mein Dank geht auch an Frau Dr. Kleefisch-Jobst vom<br />

M:AI, die das Projekt nicht nur finanziell sondern konzeptionell beraten und<br />

gefördert hat. Und besonderen Dank den Autorinnen und Autoren der Beiträge,<br />

die sich auf einen Bau eingelassen haben, den abzureißen man 2008<br />

immerhin noch diskutieren wollte.<br />

Hans Joachim Roth zeichnet die Entwicklung und Struktur der heutigen<br />

Humanwissenschaftlichen Fakultät aus ihren institutionellen Anfängen der<br />

Pädagogischen Akademie nach. Diese war eine vom damaligen Bildungsministerium<br />

eng geführte Ausbildungsstätte für Grund- und Volksschullehrer,<br />

die als Bildnerhochschule bewusst auf wissenschaftliche und forschungsbasierte<br />

Lehre verzichtete. Mitte der 1950er Jahre erst wurde den DozentInnen<br />

der Pädagogischen Akademien Lehrfreiheit zugestanden. 1962 wurden die<br />

Pädagogischen Hochschulen eingerichtet und erhielten 1964 die Anerkennung<br />

des Forschungsauftrages.<br />

1968 erteilte das Ministerium für die Pädagogische Hochschule Rheinland<br />

das Habilitationsrecht und 1970 das Promotionsrecht. Die Studierendenzahlen<br />

entwickelten sich stark, die Einstellung des wissenschaftlichen Personals<br />

hingegen erfolgte disproportional. Dieses Missverhältnis hat sich auch nach<br />

der Integrierung der PH in die Universität nicht geändert und führte zu einer<br />

fakultätsspezifischen Streik- und Protestkultur der Studierenden – so war<br />

der erste Streik kurz nach der Gründung der PH im Jahre 1962, der bisher<br />

letzte im Rahmen des Bildungsstreiks im Jahre 2008.<br />

Arne Winkelmann erläutert den Wettbewerbsentwurf der Pädagogischen<br />

Akademie von Hans Schumacher, der Ende Juli 1954 unter 16 eingereichten<br />

Entwürfen den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Einige<br />

Merkmale dieses Entwurfes – Rotunden, gläserne Verbindungsgänge, Rasterfassaden,<br />

Loggien, die Gestaltung von Dachlandschaften und eine lockere<br />

Bebauung, die im Gegensatz zur Blockbebauung der Vorkriegszeit stand<br />

– ließen die Handschrift einer architektonischen M<strong>oder</strong>ne erkennen, wie sie<br />

zum Beispiel von Le Corbusier <strong>oder</strong> der US-amerikanischen Ingenieurbaukunst<br />

vorgeprägt worden war. Schumacher konnte nicht alle Entwurfselemente<br />

umsetzen, hat allerdings in den 1960er Jahren weitere Gebäude für<br />

den Campus entworfen und gebaut. Der Einsatz von Materialien und Farben<br />

– insbesondere im Foyer wie aber auch an den Außenfassaden – stand im<br />

Kontext von Innovationen in der damaligen Baukeramik und im Produktdesign;<br />

im Foyer allein sind insgesamt 17 Farben und Materialien verbaut<br />

worden. Zu den wichtigsten bautechnologischen Innovationen der 1950er<br />

Jahre zählen Glasbausteine, die auch in dieser Fakultät zum Einsatz kamen<br />

und die für eine Durchlichtung der Gänge hätten sorgen können, wären<br />

sie nicht im Laufe der Jahre büroseitig durch Regale verstellt worden. Arne<br />

Winkelmann würdigt den Bau als einen typischen Bau der 1950er Jahre und<br />

stellt die Leistung Schumachers in Beziehung zu anderen Kölner Architekten<br />

seiner Zeit.<br />

Anne Waldschmidt analysiert den universitären Wissensraum der<br />

ehemaligen Heilpädagogischen Fakultät – das heutige Gebäude 213, ebenfalls<br />

von Schumacher gebaut und heute der Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät zugeordnet – als einen Raum der Spezialdiskurse innerhalb einer<br />

wissenschaftlichen Leitkultur, die jedoch an ihren Rändern immer auch<br />

Heterotopien produziert. Heterotopien sind anderen Orte, an denen nach<br />

Foucault auch anderes Wissen produziert wird, das aus Sicht der Spezialdiskurse<br />

ein unzureichendes und darin zu disqualifizierendes Wissen<br />

darstellt. Das kritische Potenzial des heterotopischen Wissens wird mit den<br />

Instrumenten der Spezialdiskurse niedergehalten und darin gewissermaßen<br />

den herrschenden Wissensdiskursen unterworfen. Anne Waldschmidt liest<br />

das Gebäude 213 aus eben der Perspektive des anderen Wissens, das in<br />

diesem Fall einen anderen Raum mit anderen Körpern produziert. So konfrontiert<br />

sie potentielle NutzerInnen des Gebäudes mit der Frage, wie ein<br />

Mensch mit Behinderung die Stufen zum Gebäude 213 überwinden soll,<br />

ist diese doch auf einen Normkörper ausgelegt und gibt keinerlei Hinweise,<br />

wie NutzerInnen mit Rollstuhl <strong>oder</strong> Gehhilfen in das Gebäude gelangen<br />

können. Unter dem Aspekt, dass in diesem Gebäude das Department für<br />

Heilpädagogik untergebracht ist, erscheint das Fehlen von Barrierefreiheit<br />

besonders markant und wird von Anne Waldschmidt aus der Sicht der<br />

Disability Studies befragt und diskutiert.<br />

Regine Schlungbaum hält ein Plädoyer für den Bau der Fakultät aus<br />

Sicht der Denkmalpflege. Architekturen zu erhalten hat grundsätzlich seine<br />

Voraussetzungen darin, dass diese Zeugen gesellschaftlicher Wünsche und<br />

Konditionen der Zeit sind, in der sie gebaut worden sind. Ein öffentliches<br />

Gebäude erzählt dabei von politischen Zielen, die sich in der jeweiligen<br />

Baukultur zum Ausdruck bringen. Der Fakultätsbau erfüllte dabei eine charakteristische<br />

Bauaufgabe der 1950er Jahre, die im Zuge der Neuordnung

28 29 5(5) Jahre am Kanal<br />

5(5) Jahre am Kanal<br />

Die Humanwissenschaftliche Fakultät<br />

und ihre Geschichte<br />

Joachim Roth<br />

Die Humanwissenschaftliche Fakultät wurde 2007 im Zuge einer Fakultätsumbildung<br />

gegründet. Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät wurde mit<br />

der Heilpädagogischen Fakultät zusammengelegt, verbunden mit einem<br />

Austauschprozess mit den anderen lehrerbildenden Fakultäten: Die Fachdidaktiken<br />

wanderten in die jeweils fachlich zuständige Fakultät, das heißt in<br />

die Mathematisch-Naturwissenschaftliche und die Philosophische Fakultät.<br />

Im Gegenzug wurden die pädagogischen und psychologischen Institute<br />

in der neuen Humanwissenschaftlichen Fakultät zusammengeführt. Eine<br />

Reihe von Integrationsprozessen sind abgeschlossen, die begleitenden<br />

Probleme beseitigt – nach wie vor aber sitzen die meisten der Lehrenden in<br />

den Gebäuden der alten Zugehörigkeiten. Die Neuorientierung von Bauten<br />

braucht anscheinend länger als die von Menschen.<br />

Die heutige Humanwissenschaftliche Fakultät bzw. ihre Gebäude haben<br />

eine Geschichte, über die sich die Geschichte der LehrerInnenausbildung<br />

seit Ende des Zweiten Weltkriegs nachverfolgen lässt. Am 10. November<br />

1946 wurde eine Pädagogische Akademie gegründet – zunächst untergebracht<br />

in einem Schulgebäude in Köln-Vogelsang. Es wurde im ersten Jahr<br />

lediglich ein einjähriger Notlehrgang angeboten, zu dem bei 15 Lehrenden<br />

196 Studierende zugelassen wurden, bei zahlenmäßig gleicher Verteilung<br />

der Geschlechter: 99 Männer und 97 Frauen. Ab dem folgenden Jahr erstreckte<br />

sich der Ausbildungsgang auf vier Semester – von Studium im<br />

üblichen Sinne ließ sich noch längere Zeit nicht sprechen. Damals gab es<br />

noch keine juristisch limitierenden Probleme in der Steuerung der Zulassung<br />

wie heute. Solche Dinge wurden schlichtweg im Ministerium entschieden.<br />

Einen Numerus Clausus gab es auch schon ab dem Beginn der regulären<br />

Ausbildung. Er betraf allerdings die weiblichen Bewerberinnen, was<br />

zeigt, dass der Beruf der Lehrerin – im Fall der Pädagogischen Akademie<br />

für Grund- und Hauptschulen – bereits stark „feminisiert“ war. 1<br />

Die Studierenden entstammten weitgehend Familien der unteren und mittleren<br />

Beamten- bzw. Angestelltenschicht <strong>oder</strong> Bauern- und Handwerkerfamilien;<br />

nur 7,7 Prozent der Studierenden kamen aus der oberen Mittelschicht. 2<br />

Das Abitur war keine Voraussetzung: Mehr als ein Drittel der Studierenden<br />

verfügte über eine Mittlere Reife bzw. einen Volksschulabschluss.<br />

Der konzeptionelle Hintergrund der damals neuen Ausbildung von Lehrerinnen<br />

und Lehrern hängt eng mit dem Gedankengut der Reformpädagogik<br />

zusammen: Eine Bildnerhochschule sollte die Akademie sein, keine wissenschaftliche<br />

Institution. In Verkennung des Akademieverständnisses Friedrich<br />

Schleiermachers, der bei der Akademie als der Begegnungsstätte der<br />

„Meister unter sich“ eher an die Akademie Platons in Athen dachte als an<br />

eine durch ein Ministerium streng geführte Ausbildungsstätte für Grund- und<br />

Volksschullehrkräfte, und ohne Berücksichtigung der durchaus engen Verbindung<br />

von Teilen des reformpädagogischen Gedankenguts mit dem der<br />

nationalsozialistischen Pädagogik 3 bezog man sich auf ein Verständnis von<br />

Bildung, das aus der direkten personalen Begegnung von Erzieher und Zögling<br />

hergeleitet wurde, wie es seit Herman Nohls Fassung des „pädagogischen<br />

Bezugs“ kanonisch geworden ist. Eingebettet in einen emphatischen<br />

Begriff des Lebens knüpfte man geradewegs an Vorstellungen der Jugendbewegung<br />

an, wonach Erziehung und Bildung in Gemeinschaft und Heimat<br />

erfolgt und mit den angeblich natürlichen Äußerungsformen des Volkes in<br />

Lied, Tanz und Spiel das Rückgrat der Menschenbildung darstellt. In der<br />

Kölner Akademie war das Verständnis einer ganzheitlichen und individuellen<br />

Bildung der Lernenden zudem strikt katholisch gebunden.<br />

Unterrichtet wurden Pädagogik, Psychologie und Methodik; letzteres war<br />

auf die Unterrichtsfächer bezogen und wurde später durch (Fach-)Didaktik<br />

ersetzt. Die Akademie hatte „Anstaltscharakter“ 4 , die Gesinnung hatte<br />

Vorrang vor dem Wissen: So wurden zum Beispiel Studierende nur bei<br />

„sittlichem Verhalten“ zur Prüfung zugelassen; dieses war über ein positives<br />

Gutachten einer Dozentin <strong>oder</strong> eines Dozenten nachzuweisen. 5<br />

Nach dem Nationalsozialismus blieben die Akademie und die dortige Ausbildung,<br />

fest im Griff des Ministeriums, zwischen 1947 und 1954 in Person<br />

der resoluten Kultusministerin Christine Teusch. Dozentinnen und Dozenten<br />

wurden von dort eingesetzt. Sie mussten ihre Vorlesungsmanuskripte einreichen<br />

und prüfen lassen und zwölf bis 15 Wochenstunden unterrichten. Als<br />

Prüfungsordnung wurde eine preußische Fassung von 1928 reaktiviert. Trotz<br />

aller Bemühungen scheiterte der Versuch einer entnazifizierten Lehrerausbildungsstätte:<br />

mangels Masse ließ man im Laufe der Jahre Dozentinnen und<br />

Dozenten zu, deren Beteiligung an der nationalsozialistischen Pädagogik<br />

bekannt war, zum Teil auch erst später aufgedeckt wurde.<br />

Nach dem Amtswechsel im Kultusministerium wurde 1954 zu einem Datum,<br />

das einige Veränderungen mit sich brachte: Zwar erhielten die Akademien<br />

(noch) keinen Status als wissenschaftliche Institution, wurden aber immer-

34 35 Akzente im Raster<br />

Akzente im Raster<br />

Das Hauptgebäude der<br />

Humanwissenschaftlichen Fakultät im<br />

Kontext der Nachkriegsarchitektur<br />

Arne Winkelmann<br />

Das Gebäudeensemble der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />

Köln wurde von 1955–1957 nach den Plänen des Kölner Architekten Hans<br />

Schumacher errichtet. Das heutige Hauptgebäude beherbergte damals die<br />

Pädagogische Akademie, während das derzeitige IBW-Gebäude (Institut für<br />

Berufs- und Wirtschaftspädagogik) ursprünglich das Berufspädagogische<br />

Institut aufnahm. 1<br />

Zur Vorgeschichte: Die Pädagogische Akademie Köln war bereits im November<br />

1946 gegründet worden, um dem großen Mangel an ausgebildeten<br />

Volksschullehrern, der sich durch die Verluste des Krieges ergeben<br />

hatte, entgegenzuwirken. Zunächst musste die Akademie provisorisch in<br />

Räumen der Schule am Vogelsanger Markt untergebracht werden. Bereits<br />

1949 wurden mit dem zuständigen Oberpräsidium der Nordrheinprovinz<br />

Verhandlungen über die Errichtung eines Neubaus geführt. Nachdem<br />

die Landesregierung hierzu ihre Bereitschaft bekundet hatte, wurde seitens<br />

des Direktoriums ein umfassendes Raumprogramm erstellt. Da das<br />

Berufspädagogische Institut gleichfalls einen Neubau beantragt hatte,<br />

wurde entschieden, die beiden Einrichtungen zusammenzulegen. 2 Für die<br />

Pädagogische Akademie und das Berufspädagogische Institut wurde ein<br />

Gesamtgeländebedarf von 39.000 Quadratmetern ermittelt, wobei die Errichtung<br />

künftig notwendiger Erweiterungsbauten möglich sein sollte. Das<br />

Raumprogramm war an jeder Einrichtung für 400 Studierende ausgelegt. 3<br />

Auf dieser Grundlage suchte die Landesregierung nach einem geeigneten<br />

Grundstück, für das die Stadt Köln das heutige Grundstück zwischen<br />

Aachener und Dürener Straße kostenfrei anbot. 1952 stellte die Landesregierung<br />

die erforderlichen Mittel für die Planung und Realisierung eines<br />

Neubaus zur Verfügung und lobte im Februar 1954 einen entsprechenden<br />

1 Hans Schumacher:<br />

Lageplan<br />

Architektenwettbewerb für eine Pädagogische Akademie und ein Berufspädagogisches<br />

Institut aus. 4<br />

Insgesamt hatten 16 überwiegend Kölner Architekturbüros Entwürfe zum<br />

Wettbewerb eingereicht. 5 Ende Juli 1954 konnte Hans Schumacher mit seinem<br />

Entwurf den Wettbewerb für sich entscheiden. 6<br />

Der Wettbewerbsentwurf<br />

Das Ensemble des Wettbewerbsentwurfes bestand aus sechs Gebäuden,<br />

die, bis auf das L-förmige Gebäude des Studentenwohnheims (G), durch<br />

einen langen Glasgang miteinander verbunden werden sollten. Zwischen<br />

den dominierenden Gebäuderiegeln der beiden Institute (A und E) schlossen<br />

sich an den Glasgang eine Mensa (B), eine Aula (C) und eine kleine Bibliothek<br />

mit Lesesaal (D) an. Westlich der Pädagogischen Akademie mündete<br />

der Glasgang in eine Turnhalle (F). Die Orientierung der Gebäude war durch<br />

die Aufgabenstellung vorherbestimmt, die vorsah, alle Unterrichts- und Seminarräume<br />

nach Osten <strong>oder</strong> Westen auszurichten. 7 Der Glasgang fungierte<br />

als Erschließungsachse, als architektonisches Rückgrat der Anlage (Abb. 1).<br />

Zentrale Elemente des Entwurfs waren die beiden Riegel für das Berufspädagogische<br />

Institut und die Pädagogische Akademie. Diese vier Stockwer-

54 55 Wissensräume, Barrieren und Heterotopie<br />

Wissensräume, Barrieren<br />

und Heterotopie<br />

Nutzerorientierte Betrachtungen<br />

aus Sicht der Disability Studies<br />

1 Gebäude 213, Department<br />

Heilpädagogik<br />

und Rehabilitation,<br />

Humanwissenschaftliche<br />

Fakultät der Universität<br />

zu Köln, 2011<br />

Anne Waldschmidt<br />

Gebäude 213 – eine Annäherung 1<br />

Nähert man sich auf dem Campus der Humanwissenschaftlichen Fakultät<br />

der Kölner Universität dem – mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden<br />

– Gebäude 213, so fällt zunächst das Kastenförmige ins Auge: Man sieht<br />

inmitten von Grünanlagen einen fast quadratischen, zweistöckigen Baukörper<br />

mit Flachdach, weiß gekachelten Außenwänden und einer zweireihigen<br />

Front von Panoramafenstern, unverkennbar aus den 1950er Jahren stammend,<br />

an die Konzepte der m<strong>oder</strong>nen, rationalen Architektur der Weimarer<br />

Republik anknüpfend. Ursprünglich errichtet als Teil eines Gebäudeensembles<br />

für die damalige Pädagogische Hochschule, hat der Bau mehr als 25<br />

Jahre lang die Heilpädagogische Fakultät 2 der Universität beherbergt, bevor<br />

er im Zuge universitärer Umstrukturierungen 3 ab 2007 zum Gebäude des<br />

Departments Heilpädagogik und Rehabilitation wurde.<br />

Gebäude 213 zeigt sich auf den ersten Blick eher zurückhaltend und bescheiden,<br />

ja unscheinbar und schmucklos. Tatsächlich hat das Bauwerk<br />

aber ein Merkmal, das umso prominenter ins Auge fällt, je näher man dem<br />

Eingang kommt: Eine zweiläufige Freitreppe mit Zwischenabsatz, umrahmt<br />

und geteilt von Metallgeländern, bildet den Zugang zu einem Vorbau, dessen<br />

Glastüren Offenheit und Zugänglichkeit signalisieren.<br />

Indes lässt sich, will man der Aufforderung folgen, der Zutritt zum Gebäude<br />

nicht so ohne Weiteres bewerkstelligen: Die Außentreppe macht einen<br />

erhöhten Kraftaufwand, das Steigen von Stufen nötig; als Gestaltungsmerkmal,<br />

dem weder optisch noch funktional ausgewichen werden kann,<br />

signalisiert sie den Nutzerinnen und Nutzern, dass es sich bei Gebäude<br />

213 eben nicht um ein unbedeutendes Bauwerk handelt.<br />

Mag es auch pragmatische Gründe für die Wahl eines treppenförmigen<br />

Eingangs gegeben haben, dafür spricht das Hochparterre des Bauwerks,<br />

so hat sich doch der Architekt zugleich auch einer „Würdeformel“ 4 bedient<br />

und damit die repräsentative Funktion des Gebäudes unterstrichen. Für<br />

die Treppe allgemein gilt, dass sie mitnichten eine banale architektonische<br />

Bauform ist, lediglich dafür konstruiert, um Höhenunterschiede zu überwinden;<br />

vielmehr übt sie „als Seh-Form und natürlich auch Geh-Form (…)<br />

eminent symbolische Funktionen aus“, kurz, sie ist immer auch ein „Symbol<br />

der Macht. Treppen sind ideal geeignet, Hierarchien zu verdeutlichen und<br />

Rangunterschiede zum Ausdruck zu bringen.“ 5 (Abb. 1)<br />

Bescheidenheit und Repräsentativität: Ganz offensichtlich haben diese beiden<br />

Aspekte die Formensprache von Gebäude 213 geprägt und zu einer<br />

Doppelbödigkeit seiner Anmutung geführt. Einerseits an Rationalität und<br />

Zweckmäßigkeit orientiert, andererseits auf das traditionelle Treppenmotiv<br />

als „Inszenierungs- und Repräsentationsmedium “6 zurückgreifend, schafft<br />

die Architektur einen Ort, der seinen Nutzerinnen und Nutzern Teilhabemöglichkeiten<br />

und somit Inklusion verspricht wie gleichzeitig auch Exklusivität,<br />

den Zugang 7 zu einem besonderen Raum, dem der Universität.<br />

Wissensraum Universität<br />

In anderen Worten: Gebäude 213 materialisiert und markiert eine „Topie “8<br />

des Wissens. Ob geografische Räume wie etwa Europa, das im Zuge der<br />

Bildungs- und Forschungspolitik der Europäischen Union seit der Bologna-<br />

Erklärung 1999 mehr und mehr zu einem deutlich konturierten Wissensraum<br />

geworden ist, ob Museen als öffentlich zugängliche Orte der Sammlung und<br />

Zurschaustellung von Wissensobjekten, ob Bibliotheken als Einrichtungen<br />

zur Sammlung, Aufbewahrung und Nutzung von Schriftgut, ob das Internet,<br />

das der Weltgesellschaft als virtueller Raum nicht nur der Kommunikation,<br />

sondern auch der Wissensproduktion und -distribution dient, <strong>oder</strong> nicht zuletzt<br />

die Universität, die als Wissenseinrichtung schlechthin gilt und die Aufgabe<br />

hat, mittels Forschung und Lehre der wissenschaftlichen Erkenntnis zu<br />

dienen: Sowohl Produktion und Vermittlung als auch Aneignung von Wissen

70 71 Das Leichte so schwer zu bewahren?<br />

Das Leichte so schwer<br />

zu bewahren?<br />

Möglichkeiten und Grenzen der Denkmalpflege<br />

im Umgang mit den Bauten der ehemaligen<br />

Pädagogischen Akademie Köln<br />

Regine Schlungbaum<br />

Architektur erzählt. Wenn wir es uns zur Aufgabe machen, ihre Sprache<br />

verstehen zu lernen, berichtet sie uns von Auffassungen und Bedingungen<br />

ihrer Entstehungszeit, über Entwicklungen, Entscheidungen, Verwerfungen.<br />

Sie erzählt Geschichte an einem bestimmten Ort, von einer bestimmten Zeit<br />

und deren typischen Aufgaben sowie von den jeweils handelnden Personen.<br />

Als Raum nehmendes und Raum gebendes Behältnis für spezielle Zwecke<br />

der menschlichen Gesellschaft besitzt sie Aussagekraft über Wünsche,<br />

Ziele und Bedingungen, über gesellschaftliche Verfassung und politisches<br />

Verständnis, über Kontinuitäten und Brüche. Sie ist Materie gewordene<br />

Idee, wie eine gesellschaftliche <strong>oder</strong> individuelle Aufgabe zu ihrer Erfüllung<br />

dreidimensional gefasst wird. Dabei spielen Auftraggeber (Bauherrin/Bauherr),<br />

Auftragnehmer (Architektin/Architekt) sowie der Stand der Technik, die<br />

gesetzlichen Vorschriften und der finanzielle Rahmen wesentliche Rollen.<br />

Dies alles ist in dem gebauten Werk enthalten. Hieraus erwächst in späterer<br />

Zeit das Interesse, sich mit diesen Eigenschaften auseinanderzusetzen und<br />

dabei zunächst oft verkannte und bei näherem Hinschauen aus historischer<br />

Distanz deutlich wahrnehmbare Strukturen und Qualitäten zu entdecken. 1<br />

Das Bauwerk lässt sich in geschichtliche Zusammenhänge einordnen. Dies<br />

ist der erste Schritt. Der zweite liegt darin, das Erkannte zu vermitteln und<br />

damit die Voraussetzung zu schaffen, es zu bewahren. Mit dieser Aufgabe<br />

sind Denkmalschutz und Denkmalpflege betraut. In der vertiefenden Auseinandersetzung<br />

mit dem baulichen Erbe klärt sich dann, welche Werke die<br />

Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllen. 2<br />

Der Baukomplex der ehemaligen Pädagogischen Akademie wurde mit der<br />

zwischen den Bauten liegenden Freifläche am 19. Oktober 2004 in die<br />

Denkmalliste der Stadt Köln eingetragen und damit unter Schutz gestellt.<br />

Dem vorausgegangen waren die eingehende Prüfung des Denkmalwertes<br />

sowie die Erstellung eines Gutachtens. 3 Die Bauten wurden auch in die zeitlich<br />

parallel laufende Neubearbeitung des DEHIO-Handbuchs der deutschen<br />

Kunstdenkmäler aufgenommen. 4<br />

Als baukulturelles Erbe der Aufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentieren<br />

die Bauten der ehemaligen Pädagogischen Akademie Köln eine<br />

charakteristische Bauaufgabe der jungen Bundesrepublik Deutschland 5<br />

sowie deren zeittypische architektonische Lösung. Dabei zeigt der nach<br />

Entwürfen des Kölner Architekten Hans Schumacher (1891–1982) in mehreren<br />

Bauphasen errichtete Komplex architekturgeschichtliche Entwicklungsstufen<br />

von den Wettbewerbsplänen aus der ersten Hälfte der 1950er<br />

Jahre bis in die späten 1960er Jahre an (vgl. Abbildungen im Beitrag von<br />

Arne Winkelmann).<br />

Betritt man den Campus, so lassen sich zwei Arten von Baukörpern erkennen:<br />

Zum einen die in Rasterbauweise errichteten, lang gestreckten Bauten,<br />

die die Grünfläche nach Osten und Westen begrenzen. Ihre Konstruktionsweise<br />

ist am Außenbau offen ablesbar; tragende (Stützen, Decken) und<br />

nicht tragende (Brüstungen, Fenster) Elemente wurden sichtbar definiert.<br />

Zum anderen die beiden geschlossen wirkenden Baukuben mit keramisch<br />

verkleideten Wänden und bündig eingebauten großen Fenstern.<br />

Bei der erstgenannten Kategorie, den Institutsgebäuden der ehemaligen<br />

Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (EWF, heute Gebäude 216 Bauteil<br />

A) und des Instituts für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (IBW, heute Gebäude<br />

211), die aus dem Wettbewerbsbeitrag hervorgegangen waren, zeigt<br />

sich durch die Offenheit der Konstruktion eine gewisse plastische Ausbildung<br />

der Außenhaut: Die im Rastermaß von sechs Metern gereihten Stützen<br />

bilden zusammen mit den Geschossdecken hervorstehende Rahmen<br />

für die zurückgesetzten Felder, die aus mit Fliesen verkleideten Brüstungen<br />

und darauf sitzenden großen, mehrteiligen Fenstern bestehen. Die quer<br />

gestellten Hörsäle, als aufgeständerte Baukörper mit ansteigenden Fensteröffnungen<br />

(IBW) und mit konvexer Abschlusswand (EWF) ausgeführt, geben<br />

den Rasterbauten einen dynamischen Impuls. 6<br />

Von anderer Art sind die in den 1960er Jahren ausgeführten Gebäude. Bei<br />

der südlich der Langbauten in der Achse der großen Grünfläche errichteten<br />

Heilpädagogischen Fakultät sowie dem durch einen verglasten Gang mit<br />

dem EWF-Gebäude verbundenen Aula- und Bibliotheksgebäude werden die<br />

Seiten des Rechteckkubus jeweils in ihrer Flächigkeit betont.<br />

Der weitgehend originale Erhalt der Architektur sowohl in ihren Großformen<br />

der beschriebenen Strukturmerkmale als auch die bauzeittypischen<br />

Ausstattungen begründen die Denkmaleigenschaft. Wie es um die Möglichkeiten<br />

steht, die Bauten zu schützen und sie als Dokumente der Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne<br />

an nachfolgende Generationen weiterzugeben, wird im<br />

Folgenden erläutert.<br />

Das gesetzlich verankerte Schutzziel für Baudenkmäler 7 steht in der Praxis<br />

im Spannungsfeld eines Geflechts von Forderungen anderer Rechtsvor-

76 77 Das Leichte so schwer zu bewahren?<br />

4 Treppe im ehemaligen<br />

IBW-Gebäude, noch<br />

ohne sicherheitstechnische<br />

Zutaten, 2011<br />

5 Nordseite des ehemaligen<br />

IBW-Gebäudes:<br />

partieller Austausch von<br />

Fliesen, 2011<br />

stellt sich in Baudenkmälern häufig als nicht zum Ziel führend (Brandschutz<br />

im Baudenkmal) dar: Dies gelänge oft nur durch erhebliche Substanzeingriffe.<br />

Dabei könnten solche Bauteile <strong>oder</strong> Strukturen zerstört werden, die<br />

den Denkmalwert mit konstituieren. In solchen Fällen werden Maßnahmen<br />

zur Kompensation durchgeführt: Es geht darum, die Brandausbreitung zu<br />

verhindern und dies kann durch Früherkennung mit einer flächendeckenden<br />

Brandmeldeanlage ebenso erreicht werden. Je nach Deckengestaltung sind<br />

die Brandmelder mehr <strong>oder</strong> weniger störend, auf jeden Fall aber das kleinere<br />

Übel im Vergleich zu größeren baulichen Abschottungen. Bei den Gebäuden<br />

der Humanwissenschaftlichen Fakultät wird eine solche Abweichung<br />

sowohl vom Brandschutz als auch vom Denkmalschutz für sinnvoll erachtet<br />

und umgesetzt.<br />

Ein weiteres Charakteristikum der architektonischen Gestaltung der<br />

1950er Jahre ist der Bauteil Treppe (Abb. 4). Dieses bauzeittypische<br />

Architekturelement unterliegt nach geltender Gesetzgebung der arbeitsschutzrechtlichen<br />

Gefährdungsprüfung. Da es um Sicherheit von<br />

Personen geht, sieht das Arbeitsschutzgesetz bei Missachtung nicht nur<br />

ordnungsrechtliche Schritte vor, sondern unter bestimmten Voraussetzungen<br />

auch strafrechtliche. Damit ist klar, dass sich der Denkmalschutz<br />

nicht grundsätzlich gegen Forderungen des Arbeitsschutzes wehren<br />

kann. Vielmehr ist er aufgefordert, zusammen mit den anderen am Baugeschehen<br />

beteiligten und verantwortlichen Personen sowie den für den<br />

Arbeitsschutz zuständigen Stellen des Landes gestalterische Lösungen<br />

zu finden, die denkmalverträglich sind und den Anforderungen des Arbeitsschutzes<br />

genügen.<br />

Neben einer Vielzahl von Regelungen sind in den Verordnungen zum Arbeitsschutz<br />

auch die Höhen von Brüstungen und Geländern sowie die maximalen<br />

Zwischenräume festgelegt. Für die Treppe im IBW-Gebäude bedeutet<br />

dies, die Abstände der originalen Flachstäbe durch Montage dreier zusätzlicher<br />

Kniestangen zu verringern.<br />

Da die horizontale Betonung nicht durch Vertikalelemente gestört werden<br />

darf, der Arbeitsschutz aber eigentlich Senkrechtstäbe vorsieht, bedurfte<br />

diese Alternative der gesonderten Anerkennung durch die Landesunfallkasse.<br />

Eine weitere Forderung besteht darin, das Geländer zu erhöhen, um es<br />

möglichst ungeeignet für ein Überklettern zu machen. Hierzu werden die<br />

Pfosten nach oben verlängert und ein zusätzlicher Obergurt in Form eines<br />

Flachstahls aufgelegt. Die originale Treppe bleibt erhalten, die charakteristische<br />

Horizontallagerung mit dem typischen Handlauf aus einem starken<br />

Holzbrett erfährt eine Ergänzung durch neue Stäbe. Damit handelt es sich<br />

um eine reversible Veränderung, die bei anderer Rechtslage zurückgebaut<br />

werden kann. Bei den Seitentreppen werden diese zusätzlichen Sicherungen<br />

mittels gespannter Seilzüge hergestellt.<br />

Nach all den eingrenzenden Bedingungen für die Denkmalpflege und damit<br />

ihren eingeschränkten Möglichkeiten seien noch Maßnahmen genannt, bei<br />

denen die Denkmalpflege keine anderen Bestimmungen zu berücksichtigen<br />

hatte als die Grundsätze ihrer eigenen Disziplin. Beide Hörsaaltrakte von<br />

Gebäude 211 erhielten nach Befund ihre ursprüngliche Farbigkeit in einem<br />

mittleren Blauviolett (wurde im Frühjahr 2011 ausgeführt). Auch das Betonraster<br />

wurde dem Originalzustand entsprechend wieder in Anthrazit gefasst.<br />

Die bauzeitlichen weißen Strukturfliesen waren insgesamt in gutem Zustand,<br />

kleinere Flächen auf der Nordseite wurden partiell mit nach originalem Vorbild<br />

angefertigten neuen Fliesen ausgetauscht und Fehlstellen ergänzt (Abb. 5).<br />

Der starke Kontrast zwischen tragenden und nicht tragenden Bauteilen kommt<br />

– wie auf bauzeitlichen Fotos deutlich erkennbar – wieder besser zur Geltung,<br />

nachdem er über Jahrzehnte immer stärker ausgeblichen war.

80 81 Das Leichte so schwer zu bewahren?<br />

8/9 Freie Sicht durch<br />

Zurück auf Los, 2009<br />

verständlich eine Sondersituation, die für den universitären Betrieb in der<br />

konsequenten Haltung des frei geräumten Zustandes dauerhaft wohl kaum<br />

aufrecht zu halten ist, aber gut geeignet war, wesentliche Eigenschaften<br />

der Architektur bewusst zu machen. Denn diese sind potenziell gefährdet<br />

durch bauliche Maßnahmen <strong>oder</strong> Nutzungsaktivitäten.<br />

Auch wenn in dem aufgezeigten, differenzierten Abstimmungsprozess<br />

schrittweise vorgegangen wird, Varianten von Möglichkeiten für eine Maßnahme<br />

entwickelt und geprüft werden, um die fürs Baudenkmal geeignete<br />

Lösung zu finden, ist nicht zu verkennen, dass alle nach bestem Wissen<br />

herbeigeführten Entscheidungen die Schmälerung des historischen Gehalts<br />

bewirken. Die gewalzten Stahlrahmen der Schwingflügel der Fenster<br />

(heute noch im ehemaligen EWF-Gebäude vorhanden) liefern Informationen<br />

über den damaligen technischen Entwicklungsstand und darüber, auf welche<br />

Art das architektonische Verständnis zum Ausdruck gebracht wurde.<br />

Sie besitzen damit in jedem Detail eine spezifische geschichtliche Aussagekraft.<br />

Die thermisch getrennten Stahlprofile der neuen Drehflügel transportieren<br />

lediglich drei grundsätzliche Aspekte: den des Materials, der<br />

Farbe sowie den der im einzelnen Fenster asymmetrischen Teilung, die<br />

durch Spiegelung auf die Rasterachse bezogen symmetrisch wird.<br />

Inwieweit die Denkmalpflege hier selbst mitwirkt, die Aussagekraft der<br />

Denkmäler zu schwächen, kann wiederum nur aus historischer Distanz<br />

beurteilt werden. Dass sie einerseits geschmälert wird, steht mit jeder<br />

Veränderung fest. Doch gibt es auch die andere Seite: durch instand<br />

setzende Maßnahmen zu ermöglichen, dass das Baudenkmal als Zeugnis<br />

der Architekturgeschichte mit Hilfe von individuell auf das jeweilige<br />

Objekt abgestimmten Sanierungsmethoden unter der Maßgabe der<br />

jeweiligen zeitgebundenen Bedingungen bewahrt wird. An der Veränderung<br />

von Baudenkmälern mitzuwirken ist eine Gratwanderung.<br />

Sollen die Bauten der ehemaligen Pädagogischen Akademie als Dokumente<br />

der Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne in Köln auch weiterhin darüber<br />

berichten, auf welche Weise die Konstruktionsprinzipien und Strukturmerkmale<br />

der Klassischen M<strong>oder</strong>ne nach der durch die NS-Diktatur erzwungenen<br />

Exilsituation in weiterentwickelter Form wieder in Deutschland<br />

angekommen waren und bei Nachkriegsbauten angewendet<br />

wurden und welche Entwurfslösungen der Architekt Hans Schumacher<br />

für die spezielle Bauaufgabe gefunden hatte, so kann dies nur über<br />

einen achtsamen Umgang mit dem Bestand geschehen. Auch wenn<br />

im Detail manches verloren geht, wie die oben erwähnten typischen,<br />

filigran ausgewalzten Stahlprofile, ist es umso wichtiger, die Gestaltung<br />

dort im Originalen zu bewahren, wo es geht und das Leichte seinen<br />

Ausdruck findet: in Form des Spielerischen, Aufgelockerten der inneren<br />

Ausstattung.<br />

Die charakteristischen Merkmale zeigen die Grundhaltung, die hinter<br />

dem Gebauten stehenden Prinzipien, wie zum Bespiel im Gebäude der<br />

ehemaligen EWF an der orthogonal in das weitläufige Foyer gestellten<br />

Treppe sichtbar wird: Sie ist als geometrischer Raumkörper konzipiert,<br />

zeigt also eine skulpturale Auffassung 17 , die bis ins kleinste Detail gestaltet<br />

ist. Zu sehen ist dies an den Schraubköpfen an den Unterseiten<br />

der Trittstufe, an dem in V-Form räumlich versetzten Stabwerk des<br />

Geländers mit Mipolamhandlauf und dem Zuschnitt der Kunststeinstufen,<br />

die an den Seiten offen über ihre Träger herauskragen und so<br />

die Transparenz der Treppenhalle verstärken. Die Achsen, in denen die<br />

Treppe die Verbindung zwischen den Etagen schafft, haben innerhalb<br />

des insgesamt neunachsenlangen Gesamtraumes nach außen besondere<br />

Betonung erfahren: Hier sind raumhohe Glasscheiben eingestellt<br />

und auf diese Weise wurden Offenheit und Leichtigkeit baulich umgesetzt.<br />

Die quer zur Laufrichtung ansteigende Raumdecke bewirkt eine<br />

optische Irritation: Der Ausschnitt gibt rechts und links eine unterschiedliche<br />

Anzahl von Stufen frei. An solchen Gestaltungsdetails macht sich<br />

– neben dem durchgängigen Thema Transparenz – auch das Leichte

84 85 Falten statt Botox<br />

Falten statt Botox<br />

Der Kampf um die Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne<br />

Kölner retten ihr Schauspielhaus<br />

Jörg Jung<br />

1/2 Wilhelm Riphahn,<br />

Oper und Schauspielhaus,<br />

Köln<br />

Am 13. April 2010 entschließt sich der Rat der Stadt Köln zur Sanierung des<br />

1962 fertiggestellten Schauspielhauses von Wilhelm Riphahn. Damit korrigiert<br />

der Rat einen Ratsbeschluss vom Dezember 2009, der den Abriss des<br />

denkmalgeschützten Gebäudes vorsah, um dem Neubau eines Schauspielhauses<br />

Platz zu machen. Dieser Entscheidung ging eine heftige Debatte um<br />

Abriss <strong>oder</strong> Erhaltung des Baudenkmals in der Bürgerschaft voraus, die in<br />

einem Bürgerbegehren gegen den Abriss endete, für das mehr als 50.000<br />

Kölner votierten. Zum daran anzuschließenden Bürgerentscheid kam es<br />

nicht mehr, weil die Mehrheit der Ratsfraktionen dem Bürgerbegehren beitrat<br />

– zu stark waren die Argumente für den Erhalt des Schauspielhauses.<br />

Das Schauspielhaus von Wilhelm Riphahn ist Bestandteil eines der größten<br />

und geschlossensten Ensembles der Nachkriegsm<strong>oder</strong>ne. Schon direkt<br />

nach dem Krieg begannen die Kölner mit der Planung eines großen Kulturzentrums<br />

mit der Oper in seiner Mitte. (Abb. 1 und 2)<br />

Das war gerade vor dem Hintergrund des total zerstörten Kölns ein klares<br />

Bekenntnis zur inneren Notwendigkeit von Kultur in einer Stadtgesellschaft.<br />

Denn ohne Kultur kann nichts gedeihen. In Zeiten der Not war das den<br />

Kölnern noch bewusst. Obwohl man meinen könnte, dass es drängendere<br />

Bauaufgaben gegeben hätte, als enorme Summen in den Bau eines Kulturzentrums<br />

zu stecken, hatten sich die Kölner dennoch und gerade für die<br />

Kultur entschieden. Und es war dieser Geist, der Köln schließlich zu einer<br />

Kulturhauptstadt machen sollte, mit epochemachenden Impulsen in Musik,<br />

Kunst und darstellenden Künsten. Es ging darum, ein Symbol zu schaffen<br />

für den Lebenswillen einer vom Krieg traumatisierten Generation. Wilhelm<br />

Riphahn äußerte sich 1946 dazu: „Wenn auch alle Voraussetzungen für einen<br />

Wiederaufbau fehlen, muss doch schnellstens und von allen hierzu be-<br />

rufenen schöpferischen Kräften mit Mut und Optimismus am Wiederaufbau<br />

gearbeitet werden.“ 1<br />

Die Kölner zeigten Mut. Die Oper am Rudolfplatz, von Carl Moritz geplant<br />

und 1902 fertiggestellt, wurde bewusst aufgegeben. Die Kriegszerstörungen<br />

hätten durchaus eine Sanierung des im klassischen Formenkanon<br />

gebildeten Opernbaus erlaubt. Aber die Kölner sehnten sich, wie so viele<br />

Deutsche nach „Drittem Reich“ und Krieg, nach einem Neuanfang und<br />

wollten sich dessen auch in der Sprache ihrer Bauten versichern. Wann,<br />

wenn nicht jetzt, ging es darum, alles neu und besser zu machen. Rudolf<br />

Schwarz legte ein neues Stadtplanungskonzept für Köln vor, und Wilhelm<br />

Riphahn freute sich als Architekt auf die kommenden Herausforderungen.<br />

Rücksicht auf die Vergangenheit? Warum? In einem Interview, das<br />

der junge Hans-Joachim Friedrichs für den WDR führte, sagte Wilhelm<br />

Riphahn auf die Frage, was ihn bewogen habe, das neue Haus an diese<br />

Stelle der Altstadt zwischen Dom und Neumarkt zu bauen: „Sie sagen<br />

Altstadt. Altstadt existiert ja gar nicht mehr. Und was an der Altstadt wieder<br />

neu aufgebaut worden ist, das ist alles in m<strong>oder</strong>nem Sinne aufgebaut.<br />

Es bestand also gar keine Veranlassung, irgendwelche Rücksichten auf<br />

die alte Stadt zu nehmen.“ 2<br />

Wilhelm Riphahn, der Denkmalschreck. Für viele Befürworter eines Theaterneubaus<br />

in Köln, war allein das Argument genug, den Anspruch auf Denkmalschutz<br />

bei Wilhelm Riphahn infrage zu stellen. Warum sollte Köln heute<br />

nicht dasselbe Recht haben, sich neu zu erfinden? Alan Posener fordert<br />

im Kontext der Bauerhaltungsbestrebungen in der Wutbürgergesellschaft:

96 97 CampusArchitektur und Kommunikationskonzepte<br />

Campusarchitektur und<br />

Komunikationskonzepte<br />

Leitbild, Beziehungsmarketing<br />

und Markenpolitik<br />

Markus Greitemann und Patrick Honecker<br />

Betrachtet man Campusarchitektur als Kommunikationsinstrument, ist zu<br />

berücksichtigen, dass diese Bauten im Wissenschaftsraum gesellschaftsrelevante<br />

Aussagen machen. Die Gebäude vermitteln den Betrachterinnen<br />

und Betrachtern, den Nutzerinnen und Nutzern einen ersten Eindruck von<br />

dem jeweiligen Wissenschaftsraum. Darüber hinaus sagen sie etwas über<br />

das Selbstverständnis der BetreiberInnen aus. Bestehende Gebäude müssen<br />

daher genauso in ein strategisches Kommunikationskonzept aufgenommen<br />

werden wie aktuelle <strong>oder</strong> auch künftige Bauten. Der folgende Beitrag<br />

geht der Frage nach, wie das Bauen auf dem Campus in das Beziehungsmarketing<br />

integriert werden kann und welche Phasen in der Kommunikation<br />

neuer Gebäude begleitet werden müssen.<br />

Modellversuch Dezentrales<br />

Liegenschaftsmanagement an der Universität zu<br />

Köln<br />

Im Rahmen des Modellversuches Dezentrales Liegenschaftsmanagement<br />

des Landes Nordrhein-Westfalen verwaltet und betreibt die Universität zu<br />

Köln eigenverantwortlich ihr gesamtes Immobilienportfolio. Dieses Modellprojekt<br />

löste einen weitreichenden Reorganisationsprozess des Gebäude-<br />

und Liegenschaftsdezernats der Universität zu Köln aus, der den Fortschritt<br />

in Bezug auf Schnelligkeit, Flexibilität und ökonomisches Handeln<br />

inklusive der Thematik des Gebäude- <strong>oder</strong> Facilitymarketings maßgeblich<br />

positiv beeinflusst.<br />

Der Modellversuch Dezentrales Liegenschaftsmanagement hat daneben<br />

auch der infrastrukturellen Entwicklung der Universität zu Köln einen enor-<br />

men Schub gegeben. Allgegenwärtig zeugen Baukräne von den Baumaßnahmen<br />

auf dem Campus. Als signifikante Vorteile sind zum jetzigen Zeitpunkt<br />

bereits vor allem die Schnelligkeit und Flexibilität in der Behandlung<br />

der Kundenwünsche speziell in Berufungsmaßnahmen sowie der hohe Identifikationsgrad<br />

der MitarbeiterInnen des Gebäudemanagements mit ihren<br />

Gebäuden zu verzeichnen.<br />

Reform des Hochschulbaus<br />

Eine Reform des Hochschulbaus kann nur einhergehen mit einem veränderten<br />

Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft. Einen besonders weitreichenden<br />

Reformprozess hat in diesem Zusammenhang beispielsweise<br />

die Universität Leuphana durchlaufen. Die Neugründung entstand aus einer<br />

Fusion der Universität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen.<br />

Universitätspräsident Sascha Spoun setzte sich dafür ein, dass<br />

die Campusarchitektur als Kommunikationsinstrument verstanden wird. Auf<br />

ihren Webseiten erklärt die Universität die dahinterliegenden Gedanken:<br />

„Die Universitäten und Hochschulen Deutschlands reagierten auf das anschwellende<br />

Wachstum ihrer Studierendenzahlen in den siebziger Jahren<br />

angesichts knapper Budgets vielerorts mit funktionalen Zweckbauten. Der<br />

schlechte Ruf von Sichtbeton und Brutalismus haben so einer vielversprechenden<br />

Entwicklung m<strong>oder</strong>ner Universitätsbauten in Deutschland einen<br />

schlechten Leumund beschert. Erst in jüngster Vergangenheit haben auch<br />

deutsche Universitäten wieder Mut gefasst, in ihren Bauvorhaben die M<strong>oder</strong>ne<br />

neu zu interpretieren. Die von Daniel Libeskind in Lüneburg entwickelte<br />

Vision setzt diesen Ansatz konsequent um für eine Universität, die in der<br />

Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts allen ihren Mitgliedern und<br />

ihrem Umfeld Gelegenheit zu lebenslangem Lernen geben soll. Der Renaissance<br />

des Bildungsgedankens wird im Zeitalter von Netzwerken, Virtualisierung<br />

und Fernkommunikation ein neuer, physischer Raum gegeben für das<br />

gemeinsame Lösen von Problemen.“ 1<br />

Inwieweit eigenständig Markenpolitik über Hochschulbau ausgedrückt werden<br />

kann, hängt auch damit zusammen, in welcher Rechtsform Universitäten<br />

und andere Hochschulen in einem Bundesland organisiert sind. In der<br />

Regel sind Hochschulen in Deutschland Körperschaften des öffentlichen<br />

Rechts und gleichzeitig staatliche Einrichtungen, deren Bauprojekte von<br />

übergeordneten Ministerien und eigens geschaffenen Landesbehörden gesteuert<br />

werden.<br />

Neben dem eigenverantwortlich durchgeführten Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br />

der Universität zu Köln gibt es allerdings weitere positive<br />

Ausnahmen: Dies ist zum Beispiel die Universität Göttingen, die als<br />

Stiftungsuniversität alle Dienstleistungen zu den Themen Gebäude und<br />

Grundstücke aus einer Hand anbietet. Beide Hochschulen haben dabei einen<br />

entscheidenden Vorteil: Sie sind näher an den Kundinnen und Kunden.<br />

Die Nähe zur Kundin und zum Kunden ist insbesondere deswegen wichtig,

106 107 Zur Selbstinszenierung<br />

Zur Selbstinszenierung der<br />

Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät an der Universität<br />

zu Köln<br />

Wolf-D. Bukow<br />

Vorbemerkung<br />

Die Universität zu Köln tut sich nach wie vor sehr schwer mit dem Erbe der<br />

Pädagogischen Hochschule Rheinland, obwohl sie heute die mit Abstand<br />

größte pädagogische Bildungs- und Ausbildungsstätte Europas beherbergt.<br />

Das mag unterschiedliche Gründe haben. Ein ganz wichtiger Grund ist jedoch<br />

der, dass man in der Universität allgemein, aber vor allem auch in den<br />

Humanwissenschaften, davor zurückscheut, sich den hohen gesellschaftlichen<br />

Erwartungen entsprechend selbstbewusst zu präsentieren und als Ort<br />

des Wissens und der Wissensvermittlung aufzutreten. Diese Zurückhaltung<br />

ist folgenreich. Da man sich einem hier auch noch sehr hochgesteckten<br />

gesellschaftlichen Auftrag nicht entziehen kann, sich also nicht nicht-selbstinszenieren<br />

kann, gibt man faktisch auf diese Weise eine negative Antwort.<br />

Man dekonstruiert sich, dekonstruiert damit seinen gesellschaftlichen Auftrag<br />

und beschädigt damit letztlich die Bedeutung von Wissen und Wissensvermittlung<br />

generell.<br />

Die aktuelle Debatte belegt, dass dieses Problem allmählich ins Blickfeld gerät.<br />

Sie belegt aber auch, dass die Selbstinszenierung einer Fakultät ein nicht<br />

nur komplexes, sondern auch schwieriges Unterfangen darstellt, weil man<br />

nicht einfach Anleihen aus vergangenen Zeiten übernehmen kann. Versuche<br />

in dieser Richtung haben schon die Universitäten Bonn und Frankfurt/Oder<br />

gestartet. Diese Versuche, mit überholten Ritualen und historischem Spektakel<br />

so etwas wie eine Selbstinszenierung zu erzeugen, machen die Dinge<br />

jedoch noch schlimmer. Es werden Antworten heraufbeschworen, die schon<br />

damals, als sie noch üblich waren, politisch problematisch waren. 1 Entscheidend<br />

ist, einen Platz innerhalb der aktuellen gesellschaftlichen Situation, die<br />

zunehmend vom Übergang in eine postm<strong>oder</strong>ne Zivilgesellschaft geprägt<br />

wird, einzunehmen und sich von dorther zu definieren. Es bedarf dabei nicht<br />

einmal einer mühsamen Rückbesinnung auf Jean-François Lyotards Vorstellungen<br />

über das postm<strong>oder</strong>ne Wissen, sondern nur einer von praktischer<br />

Vernunft 2 geleiteten Besinnung auf die eigenen alltäglichen, urbanen Erfahrungen.<br />

Das ist alles. Von dort aus ist der weitere Weg längst vorgezeichnet.<br />

Selbstinszenierung als gesellschaftspolitisches<br />

Format<br />

Es ist sicherlich eine triviale und zugleich auch eine selbstverständliche Sache,<br />

dass Institutionen, die zur Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Aufgabe gegründet,<br />

finanziert und betrieben werden, dafür Sorge tragen müssen, in der<br />

Öffentlichkeit angemessen wahrgenommen zu werden. Gesellschaften haben<br />

in diesem Fall jedenfalls schon immer auf auftragsgemäße, eindeutige, unmissverständliche,<br />

kompetente und dem Zeitgeist entsprechende Repräsentation<br />

auf allen relevanten Ebenen und bei allen entsprechenden Stellen Wert gelegt.<br />

Bei einer solchen Dynamik bilden sich zwangsläufig bestimmte Formate der<br />

Selbstinszenierung aus. Nur so kann es den involvierten Institutionen gelingen,<br />

dem Erwartungsdruck langfristig gerecht zu werden. Wenn hier also<br />

von Formaten der Selbstinszenierung gesprochen wird, ist gemeint, dass eine<br />

Institution mit ihrer Selbstdarstellung zwangsläufig auf gesellschaftliche Erwartungen<br />

reagiert und diese Reaktionen entsprechend vorhandenen Formaten<br />

der Selbstdarstellung in Szene setzt. Eine solche Institution kann weder auf<br />

eine Selbstdarstellung verzichten noch kann sie beliebig wählen. Sie muss sich<br />

vielmehr an den ihr gegenüber formulierten Erwartungen ausrichten und muss<br />

dabei die für solche Zwecke vorhandenen Formate verwenden.<br />

Es ist auch selbstverständlich, dass solche gesellschaftlich gewollten Selbstinszenierungen<br />

immer bestimmte gesellschaftspolitische Konnotationen<br />

aufweisen. Das gilt ganz besonders, wenn sie einen zentralen gesellschaftlichen<br />

Auftrag erfüllen, denn gerade dann haben sie immer auch eine gesellschaftspolitische<br />

Botschaft zu vermitteln. 3 Es wird von einer entsprechenden<br />

Selbstinszenierung einfach erwartet, dass sie demonstriert, von welcher<br />

Bedeutung die zugewiesene Aufgabenstellung ist. Das kann man bereits an<br />

antiken Institutionen wie dem Theater, dem Tempel, dem Forum, dem Circus,<br />

dem Praetorium usw. erkennen. Und daran hat sich im Prinzip bis heute<br />

nicht viel geändert. Die entwickelten Formate sind also keineswegs rein formal<br />

ausgerichtet, sondern enthalten immer auch gesellschaftspolitische Bekundungen.<br />

Sie zeigen nicht nur an, dass eine Institution in der Gesellschaft<br />

eine Rolle spielt, sie sollen auch mitteilen, dass und wie sie ihre gesellschaftliche<br />

Rolle wahrnimmt. Insofern handelt es sich bei solchen Formaten stets<br />

auch um gesellschaftspolitisch aufgeladene Selbstinszenierungen.<br />

Diese gesellschaftspolitische Aufladung wird am einfachsten plastisch, wenn<br />

man sich konkrete Beispiele vergegenwärtigt. Werfen wir einen Blick auf<br />

Köln. Man denke nur an die Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, an die von

116 117 Zur Selbstinszenierung<br />

Campus sollte also bewirken, Wissen über Bildung zu entwickeln und dieses<br />

Wissen zugleich empirisch zu reflektieren. Genau dieses Format ist unter<br />

den aktuellen Bedingungen einer Fakultät, welche die Humanwissenschaften<br />

innerhalb der regionalen Bildungslandschaft thematisiert, immer noch<br />

aktuell. Es muss nur entsprechend neu inszeniert werden.<br />

Übernimmt man die skizzierte doppelte Intention als Impuls für die Humanwissenschaftliche<br />

Fakultät, so muss man den nach wie vor relativ<br />

geschlossenen Campus zum einen mit der Universität und darüber hinaus<br />

mit der Kölner Bildungslandschaft insgesamt in Relation setzen und zum<br />

anderen empirisch in reflexiver Differenz zur Stadtgesellschaft positionieren.<br />

Systemtheoretisch formuliert geht es darum, die Fakultät nunmehr erstens<br />

als Bestandteil einer eigenständigen und in sich konsistenten Bildungslandschaft<br />

zu erfassen und in spezifischer Weise, das heißt reflexiv gegenüber<br />

der Stadtgesellschaft, zu öffnen. Zweitens sollte sie als lebendes Teilsystem<br />

neben weiteren universitären Einrichtungen und neben den Fachhochschulen<br />

usw. konzipiert werden. Und wenn man dabei, wie eingangs ausgeführt,<br />

in Rechnung stellt, dass solche Formate der Selbstinszenierung in ihrer<br />

Selbstdarstellung zwangsläufig auf gesellschaftliche Erwartungen reagieren<br />

müssen und diese Reaktionen entsprechend vorhandenen Formaten der<br />

Selbstdarstellung in Szene zu setzen haben, dann ist dabei die aktuelle Situation<br />

der Postm<strong>oder</strong>ne mit im Blick behalten. 12<br />

Zum ersten: Distanz und Engagement als<br />

Fakultätsformat<br />

Um dieser doppelten Intention zeitlich angemessen im Rahmen eines gesellschaftspolitischen<br />

Formates gerecht werden zu können, sind die Erwartungen,<br />

die heute den Humanwissenschaften und dabei insbesondere dem<br />

Bildungswissen und dessen empirischer Relevanz entgegengebracht werden,<br />

besonders zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht sind hier im Übergang<br />

zur Postm<strong>oder</strong>ne vor allem zwei Herausforderungen zentral:<br />

a) Einerseits geht es darum, Wissen für alle und nicht nur für eine gesellschaftliche<br />

Elite <strong>oder</strong> im Dienst spezifischer, zum Beispiel ökonomischer,<br />

Interessen zu entwickeln und es entsprechend, nämlich sozial gerecht<br />

zu gestalten. Ein gesellschaftspolitisches Format, das auf dieser Basis<br />

Wissen über Bildung für alle darstellt, muss die gesellschaftliche Vielfalt<br />

aufgreifen und interpretativ, beispielsweise räumlich, darstellen, so Jerome<br />

Krase. 13 Krase hat das an seiner Universität in New York freilich nur<br />

indirekt versucht, indem er eine Lehreinheit zu dem Thema „The World<br />

in the class, the class in the city“ veranstaltet und dort die räumliche<br />

Realität eines glokalen Alltagslebens aufgegriffen hat. 14 Hier geht es um<br />

mehr. Man kann die urbane Vielfalt interpretativ aufgreifen und in der<br />

räumlichen bzw. baulichen Struktur der Fakultät abbilden. Damit würde<br />

man dem postm<strong>oder</strong>nen Baustil nahekommen. Man kann das Beispiel<br />

6 Brache in Berlin<br />

Prenzlauer Berg<br />

7 Logo der Universitätsschule,<br />

Universität<br />

zu Köln<br />

aber genauso gut auf die personelle Zusammensetzung der Lehrenden<br />

wie der Studierenden (zurück-)übersetzen. Man kann das Beispiel auch<br />

exemplarisch betrachten und in Kunstprojekte übersetzen. Ein relativ triviales<br />

Beispiel für eine künstlerische Gestaltung findet sich dazu auf einer<br />

ehemaligen Brache in Berlin Prenzlauer Berg, die jetzt zu einem Spielgelände<br />

geworden ist (Abb.6).<br />

b) Andererseits geht es darum, dies verantwortungsvoll und nicht ausschließlich<br />

an einem Nationalstaat bzw. den von einem solchen Staat<br />

definierten Mitgliedern auszurichten, sondern stattdessen nachhaltig,<br />

empirisch kontrolliert und zukunftsfähig zu gestalten. Knüpft man an die<br />

Idee der alten Lehrklasse bzw. des fakultätsinternen Kindergartens an,<br />

so liegt der Vorschlag einer Universitätsschule nahe (Abb. 7). Tatsächlich<br />

gibt es den Vorschlag schon. Er wäre hier nur noch in das gesellschaftspolitische<br />

Format der Fakultät zu integrieren und strategisch so zu<br />

konzipieren, dass tatsächlich ein exemplarisch-empirisch ausgerichteter<br />

Reflexionsbogen zur Stadtgesellschaft entsteht. Im Schulkonzept heißt<br />

es: „Wir wollen eine Schule gründen, die den wissenschaftlichen Einsichten<br />

und den internationalen Erfahrungen entspricht. Es wird eine Schule

122 123 Trepp auf – trepp ab<br />

Trepp auf – Trepp ab<br />

Die Treppe als Inszenierungs- und<br />

Repräsentationsmedium im Foyer der<br />

Humanwissenschaftlichen Fakultät der<br />

Universität zu Köln<br />

1 Hans Schumacher,<br />

Treppe im Foyer der<br />

Humanwissenschaftlichen<br />

Fakultät, Universität<br />

zu Köln, 2011<br />

Thomas Blisniewski<br />

„Treppe, die, Stiege: Verbindung von zwei auf verschiedenen Höhen liegenden<br />

Ebenen.“ 1 So definiert Günther Binding architektonisch und funktional<br />

die Treppe. Sie ist also ein Instrument, mit dem Höhenunterschiede überwunden<br />

werden können. In ihrer Funktion ist sie darin eng mit der Leiter<br />

verwandt.<br />

Treppen ermöglichen es dem Menschen, vertikal seine Position im Raum zu<br />

ändern. 2 Ist der normale Gang des Menschen auf die Horizontale bezogen,<br />

kann er mittels Treppe in die Vertikale aufsteigen bzw. in ihr absteigen. Die<br />

Treppe ist somit ein Instrument zur Richtungsänderung im Raum, wenn<br />

auch jede einzelne Trittstufe horizontal ausgerichtet ist. 3 Wichtig ist, daran zu<br />

denken, dass die anderen Positionen im Raum, also rechts und links, vorne<br />

und hinten, stets gewandelt werden. Dreht sich der Mensch, so wechseln<br />

auch die variablen Bezugspunkte. Oben und unten aber bleiben stabil, welche<br />

Position im mathematischen Raum auch immer eingenommen werden<br />

mag. 4 Oben und unten sind zudem durch die Schwerkraft, die alles nach<br />

unten zieht, definiert.<br />

Als im Sommer 2009, während des Projektes Zurück auf Los, das Foyer der<br />

Humanwissenschaftlichen Fakultät für kurze Zeit von allen Einbauten und<br />

den wenig attraktiven Zutaten bereinigt war, ist die Eleganz, Schönheit und<br />

Weiträumigkeit dieses Raumes wieder erfahrbar geworden. Hans Schumacher,<br />

der Kölner Architekt der ehemaligen Pädagogischen Akademie, schuf<br />

an der Ostseite des Foyers eine vom Boden bis zur Decke reichende Glasfront.<br />

5 Durch die großen Fensterflächen wirkt der Raum hell und weit und<br />

gewährt einen Ausblick auf den parkartigen Campus. Der Foyerraum wird<br />

zu einem fast unbegrenzten Innenraum, da keine Wände und Mauerteile die<br />

Sicht stören. 6 Ausblick bedeutet auch vice versa immer Einblick. So ist das<br />

Foyer auch von außen gut einsehbar und schafft so eine Atmosphäre des<br />

Austauschs und der Offenheit, was im Falle einer Hochschule auch geistigen<br />

Austausch und geistige Offenheit bedeutet.<br />

Betritt der Besucher das helle Foyer – in dem die Vielfalt der verwendeten<br />

Baumaterialien erstaunt – durch den Haupteingang und wendet sich nach<br />

rechts, wird die Treppe zum Blickfang im Foyer und gleichsam zu einer abstrakten<br />

Figur <strong>oder</strong> Plastik im Raum (Abb. 1).<br />

Die Treppe ist mit keiner der Gebäudewände verbunden und führt frei durch<br />

den Foyerraum nach oben. So erschließt sie auf geradem und direktem Wege,<br />

ohne Richtungswechsel <strong>oder</strong> Podeste gestört, die Obergeschosse des<br />

Gebäudes. Dies sei als eine durch den Architekten gelenkte Hodologie 7<br />

bezeichnet, da der Benutzer der Fakultät genau diesen Weg nehmen muss,<br />

um in die Obergeschosse zu gelangen, wenn er keinen größeren Umweg<br />

machen möchte. Der so „ausgezeichnete Weg“ (Kurt Lewin) ist nahezu identisch<br />

mit dem geometrischen Abstand der Geschosse, denn die Treppe wird<br />

gerade und nicht in Bögen <strong>oder</strong> auf Umwegen nach oben geführt. 8 Nur eine<br />

Leiter würde noch direkter und auf noch kürzerem Wege hinaufführen.<br />

Da die einzelnen Stufen der Treppe seitlich unterschnitten sind und nur in<br />

der Mitte die Setzstufen den Blick in den Raum hinter die Treppe verstellen,<br />

wirkt ihre Konstruktion sehr leicht und schwebend. Die Treppenanlage wird<br />

nicht durch gemauerte, massive Wangen eingefasst, statt solcher sind seitlich<br />