CSCL 環境における協調的教材構築を通した大学生の批判的思考態度 ...

CSCL 環境における協調的教材構築を通した大学生の批判的思考態度 ...

CSCL 環境における協調的教材構築を通した大学生の批判的思考態度 ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.<strong>CSCL</strong> 環 境 における 協 調 的 教 材 構 築 を 通 した 大 学 生 の 批 判 的 思 考 態 度 の 促 進 に 関 する 研 究稲 葉 光 行Enhancing Critical Thinking Disposition among College Students through the CollaborativeConstruction of Learning Materials on the <strong>CSCL</strong> EnvironmentMitsuyuki Inabaキーワード: <strong>CSCL</strong>, 批 判 的 思 考 , CCTDI, ミックスドメソッド1.はじめに日 本 の 大 学 における 伝 統 的 な 講 義 のスタイルでは、 教 師 から 学 生 への 知 識 伝 達 が 中 心 的 な 活 動 として 位 置 づけられている。そのため、 学 生 が 講 義 の 内 容 を 十 分 に 理 解 していない 場 合 でも、 講 義 の 中 で 質 問 をすることは 少なく、また 内 容 について 何 らかの 意 見 がある 場 合 でも、それを 講 義 の 中 で 述 べようとする 学 生 は 少 ない。このような 受 動 的 な 学 びのスタイルでは、 大 学 生 が 既 存 の 知 識 を 吟 味 しようとする 意 欲 を 育 むことができず、ひいては 就職 後 も 既 存 の 権 威 や 組 織 体 制 を 無 批 判 に 受 け 入 れる 傾 向 を 生 み 出 すと 考 えられる。そしてこのことが、 近 年 、 企業 の 社 会 的 責 任 (Corporate Social Responsibility)の 重 要 性 が 叫 ばれる 状 況 にもつながっていると 推 測 される。Glaser(1941)は、 批 判 的 思 考 (Critical Thinking)という 考 え 方 を 提 案 し、この 思 考 が 民 主 的 な 方 法 で 社 会 問 題を 解 決 するための 知 的 な 判 断 力 を 市 民 に 与 えるものである(Glaser, 1985)と 述 べているが、 大 学 の 役 割 として、 既存 の 権 威 や 組 織 体 制 を 無 批 判 に 受 け 入 れるのではなく、 自 らの 疑 問 点 や 意 見 を 吟 味 し、 対 話 をし、それによってより 望 ましい 組 織 的 あるいは 社 会 的 判 断 力 を 求 めようとする 市 民 、つまり 批 判 的 思 考 を 積 極 的 に 働 かせようとする人 材 、を 育 成 することの 重 要 性 はますます 高 まってきていると 言 える。2005 年 に 文 部 科 学 省 中 央 教 育 審 議 会 から提 出 された「 我 が 国 の 高 等 教 育 の 将 来 像 」の 答 申 ( 文 部 科 学 省 中 央 教 育 審 議 会 , 2005)でも、 高 等 教 育 機 関 において「 幅 広 い 知 識 と 柔 軟 な 思 考 力 に 基 づく 判 断 」をする 力 を 持 ち、 同 時 に「 他 者 と 積 極 的 にコミュニケーションをとることのできる 力 」を 持 つ 人 材 の 育 成 が 強 調 されていることも、 社 会 全 体 がこうした 問 題 意 識 を 持 ち 始 めたことを 反映 していると 考 えられる。このような 背 景 から、 本 研 究 では、 社 会 の 中 心 的 な 活 動 を 担 う 人 材 育 成 の 場 である 大 学 において、 批 判 的 思 考を 働 かせようとする 態 度 を 育 成 する 方 法 に 取 り 組 んでいる。 本 論 文 ではまず、 批 判 的 思 考 の 定 義 に 関 する 議 論 の変 遷 について 整 理 する。 次 に、 大 学 の 講 義 における 批 判 的 思 考 態 度 育 成 のアプローチの1つとして、コンピュータによる 協 調 学 習 支 援 (<strong>CSCL</strong>: Computer Supported Collaborative Learning)の 適 用 、 具 体 的 には 蓄 積 型 Web 教材 を 用 いた 協 調 的 教 材 構 築 のための 実 践 共 同 体 の 形 成 と、そこでのインタラクションによる 批 判 的 思 考 態 度 育 成の 枠 組 みを 提 案 する。また、この 方 法 を 実 際 の 講 義 で 実 践 した 結 果 とその 評 価 について 議 論 する。2. 批 判 的 思 考 の 概 要批 判 的 思 考 は、ソクラテスの 問 答 法 にその 起 源 があるとされ、デカルトの 方 法 的 懐 疑 、あるいはポパーの 批 判的 合 理 主 義 などに 見 られるように、 西 洋 思 想 の 発 展 と 深 い 関 係 がある。これらの 考 え 方 は、 常 識 とされていることでさえも 疑 いを 持 つことで、 確 実 な 知 識 と 不 確 実 な 知 識 を 明 らかにしようとする 営 みである。 現 在 の 研 究 者 による批 判 的 思 考 の 定 義 としては、まず、 推 論 が 正 当 であるのか、 議 論 に 論 理 的 矛 盾 がないか、 十 分 な 論 拠 があるかといった 問 いかけを 行 う 分 析 的 ・ 合 理 的 能 力 (Ennis, 1962)が 挙 げられる。また Ennis(1987)は、 批 判 的 思 考 において、これらの 技 能 (skills)または 能 力 (abilities)に 加 えて、それを 働 かせようとする 態 度 (dispositions)も 重 要 であるとした。McPeck(1981)も、 批 判 的 思 考 を「ある 領 域 において 反 省 的 な 懐 疑 を 適 切 に 用 いる 技 能 と 傾 向 性 」とし、 能力 面 と 態 度 面 の 両 方 に 触 れている。また Siegel(1988)も、 批 判 的 思 考 を「 理 性 に 基 づく 根 拠 を、 信 念 や 行 動 の 基礎 とする 傾 性 と 態 度 」と 定 義 している。これらの 定 義 に 共 通 しているのは、 批 判 的 思 考 においては、 論 理 的 思 考 の-1-

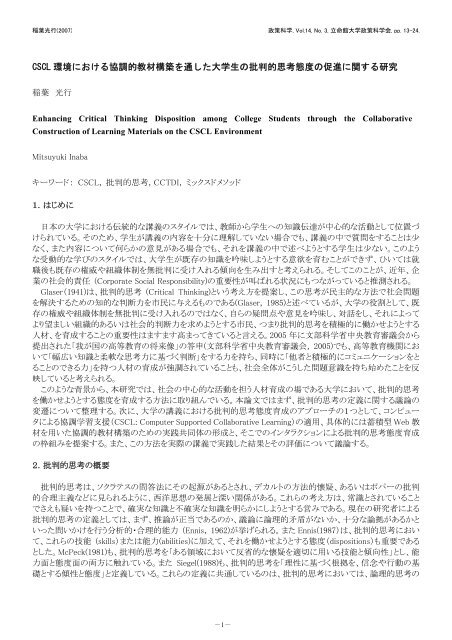

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.学 習共 同 体参 照質 問回 答賛 成反 対評 価参 照Webブラウザ蓄 積 型Web 教 材Java Appletネットワーク 図表 示+ネットワーク分 析 結 果DBアクセスPostgreSQL機 能libpq(postmaster)JDBCWeb 教 材視 覚 化 機 能データベースユーザ 追 記ネットワーク 図 生 成コンテンツ++ネットワーク 分 析Web 教 材ツールLinux + Apache教 材 提 供観 察コンテンツデザイナ再 構 成クライアント 側サーバ 側図 1 薀 蓄 システムの 構 成ような 技 能 的 側 面 だけでなく、それを 適 切 に 働 かせようとする 態 度 も 重 要 な 要 素 であるという 点 である。批 判 的 思 考 については、その 大 枠 に 関 する 研 究 者 間 の 一 定 の 合 意 はあったものの、その 詳 細 な 定 義 については 様 々な 意 見 があり、これが 批 判 的 思 考 を 測 定 する 多 様 な 尺 度 が 生 まれる 一 因 となっていた。このような 状 況の 中 で、1980 年 代 に 米 国 政 府 は、 大 学 生 の 批 判 的 思 考 の 向 上 を 教 育 政 策 における 重 要 課 題 として 設 定 した(National Education Goals Panel, 1991)。このため 批 判 的 思 考 に 関 する 詳 細 な 定 義 が 必 要 になり、Facione らが主 催 したデルフィ・プロジェクト(Delphi Project) (Facione, 1990)によって、 批 判 的 思 考 の 定 義 に 関 する 専 門 家 の意 見 の 収 集 、 検 討 、 修 正 が 行 われ、 統 一 的 な 定 義 についての 方 向 性 が 示 された。ここで 批 判 的 思 考 は、「 解 釈 、分 析 、 推 論 、そして 文 脈 に 対 する 考 慮 に 帰 着 する、 目 的 に 応 じた 自 己 統 制 的 判 断 」である(Facione, 1990)と 定 義された。そして 批 判 的 思 考 が、1) 様 々な 意 思 決 定 、 判 断 、 問 題 解 決 のために 広 く 使 用 可 能 な 認 知 プロセスであること、2) 認 知 技 能 と 態 度 という、 平 等 な 二 つの 要 素 から 成 ること、3) 批 判 的 思 考 の 般 化 性 と 領 域 特 殊 性 の 両 方 を考 慮 する 必 要 があること、の3 点 が 指 摘 された。デルフィ・プロジェクトの 後 、Facione らによって、 批 判 的 思 考 の 認知 能 力 を 測 定 する 尺 度 として California Critical Thinking Skill Test (CCTST)(Facione, et. al, 1990) が 作 成 された。この 尺 度 では、 批 判 的 思 考 に 関 わる 認 知 能 力 を、Analysis、Inference、Explanation、Evaluation 、Interpretation、Self-Regulation という6つの 要 因 から 構 成 されるものとしている。また 態 度 の 測 定 のための 尺 度 として California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) (Facione & Facione, 1992)が 開 発 された。これは、批 判 的 思 考 態 度 が、Truth-seeking、Open-mindedness、Analyticity、Systematicity 、 CT Self-confidence 、Inquisitiveness、Cognitive Maturity という7つの 要 因 から 構 成 されるという 前 提 に 基 づいている。本 研 究 は、 批 判 的 思 考 の 定 義 として、このデルフィ・プロジェクトの 成 果 を 用 いている。また、 広 い 視 野 から 組 織や 社 会 をデザインしていく 人 材 育 成 を 目 指 すという 大 学 教 育 の 主 旨 を 考 慮 し、 学 習 者 同 士 の 比 較 的 自 由 な 対 話から 批 判 的 思 考 を 働 かせようとする 動 機 を 高 めること、つまり 批 判 的 思 考 態 度 の 育 成 に 焦 点 を 当 てている。そして本 研 究 では、 教 師 も 学 生 も、 疑 問 の 表 明 や 知 識 提 供 を 通 じて、 共 に 教 材 を 拡 張 するための 実 践 共 同 体(Community of Practice)(Lave & Wenger, 1991)の 成 員 として 対 等 な 役 割 を 担 うことができる 媒 介 的 道 具 として、蓄 積 型 Web 教 材 「 薀 蓄 」システム( 以 下 、 薀 蓄 システム)( 稲 葉 ・ 平 林 , 2000)を 採 用 した。 以 下 では、この 媒 介 的 道具 の 仕 組 みについて 概 説 した 上 で、 批 判 的 思 考 態 度 を 測 る 尺 度 である CCTDI による 検 定 結 果 と、 面 接 調 査 による 学 習 者 の 思 考 プロセスの 分 析 結 果 について 述 べる。 最 後 に、ミックスドメソッドの 視 点 から、これらの 結 果 を 照 合した 考 察 について 述 べる。-2-

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.質問する回答する図 2 薀 蓄 システム 上 での 追 記 操 作 例3. 薀 蓄 システムの 概 要薀 蓄 システムは、 学 習 者 が Web 上 で 協 調 的 に 教 材 構 築 作 業 に 関 与 することができる、サーバ・クライアント 型の <strong>CSCL</strong> 環 境 である( 図 1)。このシステムは 当 初 、Web 上 で 公 開 されたデジタルアーカイブのコンテンツを 鑑 賞 者が 協 調 的 に 拡 充 するという、ナレッジブルアーカイブ(Knowledgeable Archives)のコンセプトに 基 づき、 筆 者 らによって 実 装 された。2000 年 からは、Web 教 材 の 共 有 と 協 調 型 教 材 構 築 環 境 として、 筆 者 が 担 当 する 講 義 での 利 用を 開 始 し、その 後 も 継 続 的 に 機 能 追 加 やユーザインタフェースの 改 善 を 行 ってきた。薀 蓄 システムでは、まずコンテンツデザイナ( 講 義 担 当 者 など)が、 対 話 のきっかけとなる Web 教 材 を 登 録 する。そして 学 習 者 は、その Web 教 材 にアクセスし、その 過 程 で 浮 かんだ 疑 問 、コメント、 参 考 情 報 などを 教 材 に 追 記 していく。この 追 記 操 作 は、マウスによる 一 文 字 単 位 での 対 象 文 字 列 の 指 定 、 対 話 ラベルの 選 択 、 発 言 内 容 の 記述 という3つのステップで 行 われる。この 操 作 には、 通 常 の HTML も Wiki などで 用 いられている 簡 易 HTML も 一-3-

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.切 必 要 とされない。このため HTML について 知 識 がない 学 習 者 でも、Web 教 材 に 対 する 知 識 の 追 加 を 容 易 に 行うことができるという 特 長 がある。また 薀 蓄 システムでは、コンテンツデザイナが、 対 話 ラベルの 定 義 や、Web 教 材上 の 書 き 込 み 可 能 な 範 囲 を 指 定 することができる。 学 習 者 は、コンテンツデザイナの 指 針 に 従 って Web 教 材 上 にハイパーリンクの 形 で 知 識 を 追 記 することはできるが、 追 記 対 象 となる Web 教 材 や、 追 記 された 発 言 の 内 容 を 変更 することはできない。つまり Wiki などのコンテンツマネジメントシステムとは 異 なり、 元 になるコンテンツの 内 容 は維 持 されるため、 薀 蓄 システムは、 大 学 の 講 義 などにおいて、 講 義 担 当 者 が 作 成 した Web 教 材 を 元 に、 学 習 者が 協 調 的 に 知 識 構 築 を 行 なう 学 習 活 動 に 適 していると 考 えられる。図 2は、 本 研 究 の 一 環 として 薀 蓄 システム 上 で 行 われた 協 調 的 な 教 材 構 築 の 実 践 例 である。まず 図 2 左 上 のウィンドウは、コンテンツデザイナ( 講 義 担 当 者 など)が 作 成 した Web 教 材 である。ここでは、「☆HIRO☆」というハンドル 名 を 持 つユーザが、Web 教 材 上 にある「 不 協 和 」という 文 字 列 に、「 質 問 する」という 対 話 ラベルを 持 つ 発 言 を追 記 している。そしてその 中 で、 喫 煙 者 の 事 例 を 用 いて「 不 協 和 低 減 のパタン」についての 質 問 を 書 いているが、その 発 言 に 対 して、「tamutake」というハンドル 名 を 持 つユーザが、「 回 答 する」という 対 話 ラベルを 選 んで、 自 分 の知 識 を 提 供 している。このような 追 記 行 為 が 繰 り 返 されることで、ある 単 語 や 文 章 の 意 味 がわからない 学 習 者 は、そこに 繋 がった 一 連 のコメントを 辿 ることで、 様 々な 情 報 を 得 ることができる。ここで 重 要 なことは、 知 識 を 持 っていない 学 習 者 の 書 き 込 みが、 他 の 学 習 者 の 知 識 を 引 き 出 すきっかけにもなるということである。つまり 薀 蓄 システムでは、 知 識 を 持 った 学 習 者 が 直 接 的 に 教 材 を 拡 張 するだけでなく、 知 識 を 持 たない 学 習 者 が「 質 問 する」という書 き 込 みをすることによって、 他 の 学 習 者 から 知 識 を 引 き 出 し、 間 接 的 に 教 材 の 拡 張 作 業 に 貢 献 することができる。これが 薀 蓄 システムにおける 協 調 的 教 材 構 築 の 基 本 的 なプロセスである。本 研 究 において 運 用 実 験 を 行 った 講 義 では、 薀 蓄 システムの 対 話 ラベルとして、 合 計 10 個 のカテゴリ(「 質 問する」、「 回 答 する」、「 紹 介 する」、「 分 析 する」、「 評 価 する」、「 提 案 する」、「 推 論 する」、「 解 釈 する」、「 説 明 する」、「 反 省 する」)を 用 意 した。これらの 対 話 ラベルは、 何 らかの 議 題 (イシュー)についてコンピュータ 上 で 議 論 を 行 うイシューベース 情 報 システムの 草 分 け 的 な 研 究 である、gIBIS システム(Conklin & Begeman, 1988)の 対 話 モデルと、デルフィ・スタディが 前 提 としている 認 知 能 力 の 6 つの 要 素 を 参 考 に 作 成 した。4. 研 究 の 方 法本 研 究 の 目 的 は、 薀 蓄 システムの 利 用 による 批 判 的 思 考 態 度 の 効 果 を 測 定 するだけでなく、 批 判 的 思 考 の 視点 から、システムを 使 った 学 習 活 動 の 中 での 受 講 生 の 思 考 プロセスを 理 解 することである。 従 って、リサーチデザインとしては、 量 的 研 究 ( 質 問 紙 法 )と 質 的 研 究 ( 面 接 調 査 法 )を 併 用 したミックスドメソッドのアプローチを 用 いた。さらに、 量 的 研 究 の 分 析 結 果 と 質 的 研 究 の 分 析 結 果 という 複 数 の 視 点 から 比 較 検 討 することで、 受 講 生 が 行 った実 際 の 思 考 プロセスを 明 らかにするため、ミックスドメソッド・デザインのうち、 併 存 的 トライアンギュレーション 戦 略(Concurrent Triangulation Strategy) (Creswell, 2003)を 採 用 した。 図 3はこの 戦 略 における 各 方 法 の 関 係 性 を 示しており、 図 中 の QUAN は 量 的 研 究 、QUAL は 質 的 研 究 を 表 わしている。図 3 併 存 的 トライアンギュレーション 戦 略 の 概 念 図 (Creswell, 2003)-4-

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.次 に 本 研 究 の 具 体 的 な 手 順 を 述 べる。 薀 蓄 システムを 用 いた 運 用 実 験 は、2006 年 度 後 期 セメスターに 筆 者 が担 当 した2つの 科 目 において 行 った。1つは、 学 部 2 年 生 以 降 を 対 象 とした 講 義 A( 教 養 系 講 義 科 目 、 受 講 登 録者 数 169 名 、 薀 蓄 システム 書 込 者 数 142 名 )である。 通 常 はコンピュータ 設 備 のない 教 室 で 講 義 を 行 ったが、 学期 初 頭 に、1 時 限 (90 分 )の 時 間 を 使 って、コンピュータ 教 室 において、 薀 蓄 システムの 操 作 に 関 する 説 明 と 実 習を 行 った。この 時 、 薀 蓄 システムでの 書 き 込 みを、 平 常 点 として 考 慮 することを 説 明 した。また 講 義 A では、ほとんどの 学 生 が 薀 蓄 システムを 初 めて 利 用 することから、 薀 蓄 システム 利 用 による 認 知 的 変 化 を、 量 的 に 測 定 する 対象 とした。そして、 批 判 的 思 考 態 度 を 測 定 する 目 的 で 広 く 用 いられている CCTDI を 使 って、 薀 蓄 システムを 利 用する 前 のプレテストと、 薀 蓄 利 用 終 了 後 (つまりセメスター 終 了 時 )のポストテストによって、データ 収 集 を 行 った。さらにセメスター 終 了 時 に、 受 講 生 の 中 から 研 究 協 力 者 を 募 り、 面 接 調 査 を 実 施 した。2つ 目 の 講 義 は、 学 部 3 年 生 以 降 を 対 象 とした 講 義 B( 専 門 系 講 義 科 目 、 受 講 登 録 者 数 193 名 、 薀 蓄 システム書 込 者 数 134 名 )である。 講 義 A と 同 様 に、 通 常 はコンピュータ 設 備 のない 教 室 で 講 義 を 行 ったが、 学 期 初 めに1時 限 の 時 間 を 取 り、コンピュータ 教 室 で 薀 蓄 システムの 操 作 に 関 する 説 明 と 実 習 を 行 った。この 時 、 薀 蓄 システムでの 書 き 込 みを、 平 常 点 として 考 慮 することを 説 明 した。ただ 講 義 B では、2 年 生 時 に 講 義 A を 受 講 した 者 が 多 く、薀 蓄 システムの 利 用 経 験 がある 学 生 も 多 かったため、CCTDI を 用 いたプレ・ポストテストによるデータ 収 集 の 対 象とはしなかった。そして 学 期 末 に 受 講 生 の 中 から 研 究 協 力 者 を 募 り、 面 接 調 査 のみを 実 施 した。セメスター 終 了 後 、 講 義 A の 受 講 生 に 対 する CCTDI から 得 られた 量 的 データ 分 析 の 結 果 と、 講 義 A および 講義 B の 研 究 協 力 者 から 得 られた 面 接 データに 対 する 質 的 分 析 の 結 果 を 照 合 し、 薀 蓄 システム 利 用 者 の 批 判 的思 考 態 度 の 量 的 な 変 化 と、その 変 化 に 関 わる 思 考 プロセスについて 考 察 した。5. 結 果 と 考 察5.1 CCTDI による 検 定 結 果以 下 に、 講 義 A の 受 講 生 のうち、CCTDI を 用 いたプレテスト(システム 利 用 前 )およびポストテスト(システム 利 用後 )の 両 方 に 回 答 した 者 (n=27)の 平 均 値 の 差 の 検 定 結 果 について 述 べる。 表 1は、SPSS を 用 いた t 検 定 の 出 力結 果 である。表 中 の 略 称 はそれぞれ、TS が Truth-seeking、OM が Open-mindedness、AN が Analyticity、SY がSystematicity、SC が CT Self-confidence、IN が Inquisitiveness、CM が Cognitive Maturity、CT がこれら7つの要 素 の 合 計 である 批 判 的 思 考 態 度 全 体 のプレテストの 結 果 を 示 している。それぞれの 略 称 の 後 ろに「2」がついたものはポストテストの 結 果 である。表 1 検 定 結 果対 応 サンプルの 差 t 値 自 由 度有 意 確 率( 両 側 )平 均 値 の平 均 値 標 準 偏 差 標 準 誤 差ペア 1 TS - TS2 -.1548 4.78784 .92142 -.168 26 .868ペア 2 OM - OM2 -.6181 4.30948 .82936 -.745 26 .463ペア 3 AN - AN2 -1.3133 4.61695 .88853 -1.478 26 .151ペア 4 SY - SY2 -1.2467 5.37901 1.03519 -1.204 26 .239ペア 5 SC - SC2 -3.4552 5.98428 1.15167 -3.000 26 .006 **ペア 6 IN - IN2 -2.3333 5.15901 .99285 -2.350 26 .027 *ペア 7 CM - CM2 -.4074 3.83566 .73817 -.552 26 .586ペア 8 CT - CT2 -9.5270 16.90956 3.25425 -2.928 26 .007 *** p

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.CCTDI で 得 られた 批 判 的 思 考 態 度 全 体 (75 項 目 )に 対 する 信 頼 性 分 析 の 結 果 は、プレテストにおいてα=.8616、ポストテストにおいてα=.8254 であった。CT の 平 均 値 の 差 に 関 する 検 定 結 果 は、ポストテストの 結 果 が有 意 に 高 いことがわかった [t(26)=2.93, p

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.図 4 薀 蓄 システム 上 での 学 習 者 の 思 考 プロセスこの 面 接 調 査 の 結 果 から、 受 講 生 の 多 くが、1) 薀 蓄 システムのユーザインタフェースに 戸 惑 いながらも、 平常 点 評 価 を 意 識 して 書 込 みを 始 めたこと、2) 書 き 込 みをしている 中 で 情 報 収 集 ・ 参 照 行 為 が 頻 繁 に 行 われ、結 果 として「たくさんのことを 学 ぶことができた」という 印 象 を 持 つようになったこと、3)1 学 期 間 使 った 後 で、「 薀蓄 システムが 学 習 支 援 システムとして 当 初 考 えていたより 便 利 だったので、 他 の 講 義 でも 使 うべきである」という 肯 定 的 な 印 象 を 持 っていること、が 推 測 される。5.3 考 察以 下 では、CCTDI を 用 いたプレ・ポストテストの 検 定 結 果 と 面 接 調 査 の 結 果 を 照 合 することで、 薀 蓄 システム 利 用 者 の 思 考 プロセスと、それによる 批 判 的 思 考 態 度 の 変 化 について 考 察 する。まず CCTDI による 検 定 では、Inquisitiveness が 有 意 に 向 上 しているという 結 果 が 得 られている。 上 述 した面 接 調 査 において 面 接 対 象 者 全 員 が、 薀 蓄 システム 上 で 書 き 込 みをするために、Web 教 材 を 熟 読 した 上 で、そこで 感 じた 疑 問 点 や 自 分 が 紹 介 しようとしている 事 項 について、 参 考 文 献 、インターネット、 辞 書 などからの「 情 報 収 集 」を 活 発 に 行 ったと 答 えている。また 一 部 の 面 接 対 象 者 は、「Wikipedia で 調 べ 物 をする 癖 がついた」、「 電 子 辞 書 を 頻 繁 に 使 うようになった」と 述 べていた。これらのことから、 薀 蓄 システム 上 で 書 き 込 みをしようとする 行 為 が、 結 果 として 受 講 生 の Inquisitiveness を 刺 激 し、そのことが CCTDI の 結 果 における 有 意 な 変 化として 現 れたのではないかと 考 えられる。次 に、CT Self-confidence の 向 上 に 有 意 差 が 見 られたという 点 についての 考 察 を 述 べる。 面 接 調 査 では、面 接 対 象 者 の 多 くが、 薀 蓄 システム 上 で 他 の 受 講 生 の 発 言 を 参 照 した 結 果 、 自 分 の 考 えが 間 違 っていたり、レベルが 低 いものではないことがわかったと 語 っていた。また 一 部 の 面 接 対 象 者 は、 自 分 の 発 言 に 対 して 他の 受 講 生 から「 賛 成 する」という 書 き 込 みを 受 け、それが 自 分 の 考 えに 対 する 自 信 に 繋 がったとも 述 べている。これらのことから、 薀 蓄 システム 上 で 他 人 の 発 言 を 多 く 見 ること、そして 受 講 生 の 間 で 講 義 に 関 わる 知 識 についての 対 話 が 生 まれることが 要 因 となって、 受 講 生 の CT Self-confidence の 向 上 という 現 象 が 起 きたのではないかと 推 測 される。そして、 薀 蓄 システムの 利 用 による Inquisitiveness および CT Self-confidence への 影 響 が、 最 終 的 に、-7-

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.CCTDI における 批 判 的 思 考 態 度 全 体 の 平 均 点 の 有 意 な 向 上 という 結 果 に 結 びついたことが 示 唆 される。5.4 課 題前 述 した 通 り、 面 接 調 査 で 調 査 対 象 者 が 語 った 思 考 プロセスは、CCTDI による 検 定 結 果 の 一 部 と 適 合 しており、 薀 蓄 システム 利 用 が 批 判 的 思 考 態 度 にどのような 影 響 を 与 えるかというメカニズムの 解 明 に 有 益 な 情 報を 提 供 していると 考 えられる。しかし 一 方 で、 調 査 対 象 者 が 語 った 思 考 プロセスによれば、 薀 蓄 システムによって 様 々な 発 言 を 参 照 することで、「 他 人 の 発 言 に 対 する 感 心 」という 現 象 が 起 きている。この 点 から 考 えれば、 薀 蓄 システムの 利 用 者 は、自 己 の 思 考 スタイルや 知 識 に 限 界 があることを 認 識 し、そのことが CCTDI の 要 素 である Cognitive Maturityや、 他 人 の 意 見 を 柔 軟 に 受 け 入 れようとする Open-mindedness の 向 上 に 繋 がるのではないかと 推 測 され、実 際 にそれぞれの 平 均 点 もわずかに 向 上 はしているが、CCTDI による 検 定 結 果 では、これらの 変 化 について有 意 差 は 認 められていない。また CCTDI の 他 の3つの 要 素 、Analyticity、Systematicity、Truth-seeking についても、 面 接 調 査 者 の 一 部 が、なんからの 促 進 効 果 があったのではないかという 印 象 を 持 っていたが、 検 定結 果 には 有 意 な 変 化 として 現 れていない。これらの 点 については 今 後 の 研 究 課 題 である。また 今 回 の 運 用 実 験 の 課 題 として、 薀 蓄 システム 利 用 以 外 の 要 因 のコントロールが 十 分 にできていないという 点 が 挙 げられる。 今 回 は 通 常 の 講 義 の 中 での 運 用 であり、 公 平 さの 問 題 を 回 避 するため、 受 講 生 を 実 験群 と 統 制 群 のように 分 割 するというデザインを 採 用 しなかった。 今 後 は 実 験 室 のような 場 所 で 時 間 を 限 定 した上 で、 受 講 生 をランダムに 実 験 群 と 統 制 群 に 割 り 当 てるなどの 実 験 デザインを 検 討 していきたい。6.まとめ本 論 文 では、 大 学 の 講 義 における <strong>CSCL</strong> として 薀 蓄 システムを 用 いた 実 験 の 結 果 と、そこでの 大 学 生 の 思考 プロセスの 分 析 、およびその 活 動 による 批 判 的 思 考 態 度 の 促 進 効 果 について 議 論 した。CCTDI を 用 いた薀 蓄 システム 利 用 前 と 利 用 後 の 検 定 結 果 では、 批 判 的 思 考 態 度 全 体 と、その 要 素 である Inquisitiveness、および CT Self-confidence の 向 上 に 有 意 差 が 見 られた。また 面 接 調 査 の 結 果 から、 薀 蓄 システムの 利 用 が、これら2つの 要 素 の 向 上 に 関 係 する 思 考 を 誘 発 していることが 示 唆 された。今 後 も、 薀 蓄 システムでの 運 用 実 験 を 継 続 し、CCTDI を 用 いた 批 判 的 思 考 態 度 に 関 する 評 価 とそのメカニズムの 解 明 、および 批 判 的 思 考 に 関 する 他 の 尺 度 を 用 いた 研 究 にも 取 り 組 んで 行 く 予 定 である。謝 辞本 研 究 について 有 益 なコメントを 頂 いた 青 山 学 院 大 学 の 抱 井 尚 子 助 教 授 ,そして 薀 蓄 システムの 利 用 と、アンケート 及 び 面 接 調 査 に 協 力 を 頂 いた、 立 命 館 大 学 政 策 科 学 部 の 学 生 の 皆 さんに 感 謝 します。なお 本 研究 の 一 部 は、 文 部 科 学 省 オープン・リサーチ・センター「デジタル 時 代 のメディアと 映 像 に 関 する 総 合 的 研 究 」、21 世 紀 COE プログラム「 京 都 アート・エンタテインメント 創 成 研 究 」の 支 援 を 受 けた。-8-

稲 葉 光 行 (2007) 政 策 科 学 , Vol.14, No. 3, 立 命 館 大 学 政 策 科 学 会 , pp. 13-24.文 献Conklin, J. & Begeman, M. L. (1988) gIBIS: A Hypertext Tool for Exploratory Policy Discussion. ACM Trans.on Office Information Systems. 6(4). 303-331.Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2 nd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Ennis, R. H. (1962). A concept of critical thinking. Harvard Educational Review, 32, 81-111.Ennis, R. H. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In J. B. Baron & R. J. Sternberg(Eds.), Teaching thinking skills: Theory and practice (pp. 9-26). New York: W. H. Freeman.Facione, P. A. (1990). Critical thinking: a statement of expert consensus for purpose of educationalassessment and instruction. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 315 423).Facione, P. A., et. al. (1990). The California Critical Thinking Skills Test (CCTST): Forms A and B: and theCCTST Test manual. Millbrae, CA: California Academic Press.Facione, P. A., & Facione, N. C. (1992). The California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI):test manual. Millbrae, CA: The California Academic Press.Glaser, E. M. (1941). An experiment in the development of critical thinking. New York: Columbia UniversityPress.Glaser, E. M. (1985). Critical thinking: Educating for responsible citizenship in a democracy. National Forum,65, 24–27.稲 葉 光 行 ・ 平 林 幹 雄 (2000). ナレッジブルアーカイブ:オンラインコミュニティによる 共 創 プラットホームとしてのデジタルアーカイブ. 人 文 科 学 とコンピュータシンポジウム 2000 論 文 集 . 情 報 処 理 学 会 . 231-238.Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning - Legitimate Peripheral Participation. CambridgeUniversity Press ( 佐 伯 胖 訳 : 「 状 況 に 埋 め 込 まれた 学 習 」 産 業 図 書 (1993)).McPeck, J. E. (1981). Critical thinking and education. New York: St. Martin’s Press.文 部 科 学 省 中 央 教 育 審 議 会 (2005). 我 が 国 の 高 等 教 育 の 将 来 像 ( 答 申 ),http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013101.htmNational Education Goals Panel. (1991). The national education goals report: Building a nation of learners.Washington, DC: U.S. Government Printing Office.Siegel, H. (1988). Educating reason: Rationality, critical thinking, and education. London: Routledge.-9-