Kinder von Spielern1 - Dr. Martin Zobel

Kinder von Spielern1 - Dr. Martin Zobel

Kinder von Spielern1 - Dr. Martin Zobel

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> Spielern 1<br />

<strong>Martin</strong> <strong>Zobel</strong><br />

Einleitung<br />

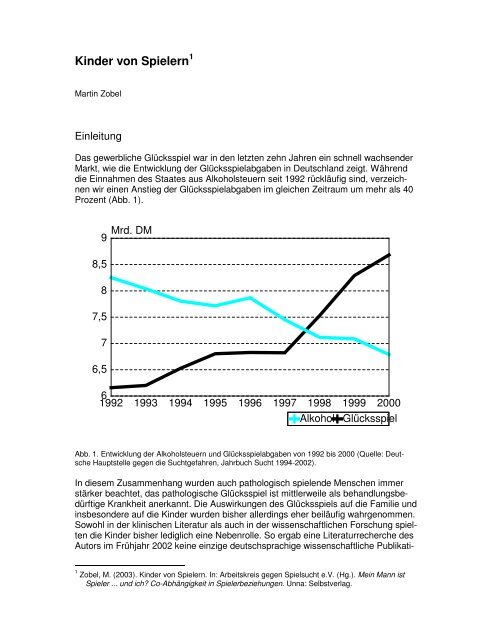

Das gewerbliche Glücksspiel war in den letzten zehn Jahren ein schnell wachsender<br />

Markt, wie die Entwicklung der Glücksspielabgaben in Deutschland zeigt. Während<br />

die Einnahmen des Staates aus Alkoholsteuern seit 1992 rückläufig sind, verzeichnen<br />

wir einen Anstieg der Glücksspielabgaben im gleichen Zeitraum um mehr als 40<br />

Prozent (Abb. 1).<br />

9<br />

8,5<br />

8<br />

7,5<br />

7<br />

6,5<br />

Mrd. DM<br />

6<br />

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000<br />

Alkohol Glücksspiel<br />

Abb. 1. Entwicklung der Alkoholsteuern und Glücksspielabgaben <strong>von</strong> 1992 bis 2000 (Quelle: Deutsche<br />

Hauptstelle gegen die Suchtgefahren, Jahrbuch Sucht 1994-2002).<br />

In diesem Zusammenhang wurden auch pathologisch spielende Menschen immer<br />

stärker beachtet, das pathologische Glücksspiel ist mittlerweile als behandlungsbedürftige<br />

Krankheit anerkannt. Die Auswirkungen des Glücksspiels auf die Familie und<br />

insbesondere auf die <strong>Kinder</strong> wurden bisher allerdings eher beiläufig wahrgenommen.<br />

Sowohl in der klinischen Literatur als auch in der wissenschaftlichen Forschung spielten<br />

die <strong>Kinder</strong> bisher lediglich eine Nebenrolle. So ergab eine Literaturrecherche des<br />

Autors im Frühjahr 2002 keine einzige deutschsprachige wissenschaftliche Publikati-<br />

1 <strong>Zobel</strong>, M. (2003). <strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> Spielern. In: Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V. (Hg.). Mein Mann ist<br />

Spieler ... und ich? Co-Abhängigkeit in Spielerbeziehungen. Unna: Selbstverlag.

on über Erleben, Verhalten und Entwicklungsverläufe bei <strong>Kinder</strong>n mit einem pathologisch<br />

spielenden Elternteil. Es wird zwar in einigen Arbeiten auf die <strong>Kinder</strong> Bezug<br />

genommen, doch eine nennenswerte Auseinandersetzung mit dieser Gruppe fand<br />

bisher nicht statt.<br />

Auch im anglo-amerikanischen Sprachraum sieht es nicht viel anders aus. Eine aktuelle<br />

Literaturübersicht stellt fest: „Es wurde ein beträchtlicher Aufwand in die Erforschung<br />

des pathologischen Spielverhaltens und des erwachsenen Spieler investiert,<br />

doch sowohl in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zum pathologischen<br />

Spielverhalten, als auch in der klinischen <strong>Kinder</strong>- und Jugendpsychiatrie und –<br />

psychotherapie gibt es so gut wie keine Beachtung der Erfahrungen der <strong>Kinder</strong> in<br />

Familien mit einem pathologisch spielenden Elternteil“ (Darbyshire et al., 2001; Übersetzung:<br />

M. <strong>Zobel</strong>).<br />

Gleichzeitig ist aber in den letzten Jahren in der praktischen Sucht- und Jugendhilfe<br />

ein Umdenken zu beobachten. Insbesondere in den Bereichen Alkohol- und <strong>Dr</strong>ogenabhängigkeit<br />

wird die Rolle und die Bedeutung der <strong>Kinder</strong> in diesen Familien immer<br />

mehr beachtet. Dies ist insbesondere auf die wachsende Erkenntnis zurückzuführen,<br />

dass <strong>Kinder</strong> aus diesen Familien ein insgesamt höheres Entwicklungsrisiko für psychische<br />

Störungen tragen und insbesondere ein bis um das sechsfache erhöhte Risiko<br />

für die Entwicklung einer eigenen Abhängigkeit zeigen. Die <strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> Süchtigen<br />

sind also in vielen Fällen die Süchtigen <strong>von</strong> morgen. Es wird in den Hilfesystemen<br />

und bei sozialpolitischen Organen zunehmend ernst genommen, dass <strong>Kinder</strong><br />

aus diesen Familien eine Risikopopulation darstellen, bei der intensive Programme<br />

zu Prävention und Frühintervention angezeigt sind.<br />

Obwohl das pathologische Glücksspiel gemäß der aktuelle Version des ICD-10 (Internationale<br />

Klassifikation psychischer Störungen, 10. Rev., Dilling et al. 1993) nicht<br />

als „Sucht“, sondern als „Störung der Impulskontrolle“ definiert wird, spricht man dennoch<br />

<strong>von</strong> der Spielsucht, der der Betroffene erlegen ist. Da Parallelen zu den<br />

stoffgebundenen Abhängigkeiten (Kontrollverlust, Zwang zum Spielen, Dosissteigerung,<br />

Vernachlässigung <strong>von</strong> anderen Bereichen etc.) evident sind, hat sich der<br />

Suchtbegriff, entgegen der offiziellen Deklaration, im Sprachgebrauch etabliert. Dies<br />

kommt auch in der Namensgebung der offiziellen Organe der professionellen Hilfestellen<br />

zum Ausdruck (u.a. Landesstelle Glücksspielsucht, Arbeitskreis gegen Spielsucht,<br />

Fachverband Glücksspielsucht). Die <strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> pathologischen Spielern können<br />

demnach als <strong>Kinder</strong> aus einer suchtbelasteten Familie aufgefasst werden.<br />

Wie viele <strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> Spielern sind betroffen?<br />

Derzeit gibt es keine offiziellen Schätzungen zur Zahl der betroffenen <strong>Kinder</strong> in<br />

Deutschland. Grundlage einer ersten Einschätzung sollen die Ergebnisse der<br />

ambulanten Suchthilfestatistik (EBIS) der Jahre 1999 und 2000 sein. EBIS (Einrichtungsbezogenes<br />

Informationssystem) wird vorwiegend in psychosozialen Beratungsstellen,<br />

Institutsambulanzen und Fachambulanzen eingesetzt. In den Jahren 1999<br />

und 2000 machten Klienten mit einem pathologischem Spielverhalten in den ambulanten<br />

Einrichtungen insgesamt jeweils 1,4 Prozent der Hauptdiagnosen aus.<br />

Pathologische Spieler sind ganz überwiegend Männer (etwa 90 Prozent), die meisten<br />

Klienten, die eine ambulante Beratung aufsuchen, sind zwischen 20 und 40 Jahre alt

(ca. 70 Prozent). Damit sind sie in einem Lebensalter, in dem eigene <strong>Kinder</strong> wahrscheinlich<br />

sind. Gemäß der EBIS-Dokumentation 1999 hatten mehr als 50 Prozent<br />

der pathologischen Spieler mindestens ein Kind. Rechnet man die Zahl der <strong>Kinder</strong><br />

auf alle in EBIS erfassten Spieler hoch, hatte jeder Spieler im Durchschnitt etwa 0,9<br />

<strong>Kinder</strong>. Insgesamt lebten etwa 35 Prozent der Spieler mit mindestens einem Kind in<br />

einem Haushalt zusammen.<br />

Die Zahl der pathologischen Glücksspieler wird <strong>von</strong> Meyer (2001) auf 80.000 bis<br />

130.000 geschätzt. Legt man die genannte Zahl <strong>von</strong> 0,9 <strong>Kinder</strong> pro Spieler zu Grunde,<br />

ergeben sich etwa 72.000 bis 117.000 betroffene <strong>Kinder</strong>, wobei bis zu 78.000 mit<br />

einem pathologisch spielenden Elternteil in einem Haushalt wohnen.<br />

Diese <strong>Kinder</strong> erfahren in vielen Fällen nicht nur das elterliche Glücksspiel als Problem,<br />

sondern sind auch <strong>von</strong> weiteren Abhängigkeiten betroffen. So kommt eine nationale<br />

multizentrische Studie <strong>von</strong> Denzer et al. (1995) zu dem Schluss, dass mehr als<br />

ein Viertel der betroffenen Spieler eine weitere Abhängigkeit aufweist, insbesondere<br />

Alkoholmissbrauch und –abhängigkeit. Bei etwa 30 – 50 Prozent der stationären Patienten<br />

besteht eine Lebenszeitdiagnose für Alkohol- oder <strong>Dr</strong>ogenabhängigkeit (Denzer<br />

et al. 1995, Lesieur et al. 1986).<br />

Was passiert in Familien mit einem spielenden Elternteil?<br />

Wenn der Vater der spielende Elternteil ist, reagiert die Partnerin anfänglich mit Toleranz<br />

und Verständnis auf das immer häufiger auftretende Spielen des Partners. Es<br />

wird als Freizeitbeschäftigung eingestuft, gelegentlich kommt der Mann mit Gewinnen<br />

nach Hause, die die Haushaltskasse aufbessern. Die Partnerin merkt, dass der<br />

Partner vom „großen Gewinn“ träumt und immer mehr Zeit für das Spielen aufbringt.<br />

Vielleicht gibt sie sich ebenfalls dem Gedanken hin, durch gelegentliches Spielen ein<br />

hübsches Sümmchen zusammen zu bekommen. Sie findet Erklärungen für das gehäufte<br />

Spielen, fängt zunehmend kritische Reaktionen der Umwelt ab, übernimmt für<br />

ihn Verantwortung und bagatellisiert das Spielverhalten.<br />

Mit der Zeit wird die Partnerin gewahr, dass das Spielen nicht mehr allein ein Freizeitvergnügen<br />

ist, sondern erhebliche Konsequenzen auf die eigene Lebensführung<br />

bekommt. Das Geld wird knapper, Anschaffungen müssen zurück gestellt werden,<br />

Kredite können nicht mehr bezahlt werden, Pfändungen und Offenbarungseid drohen.<br />

Ihr <strong>Dr</strong>ängen, das Spielen einzuschränken oder auf das Spielen ganz zu verzichten<br />

wird <strong>von</strong> ihrem Partner in der Regel überhört. Er ist überzeugt, alles wieder zurück<br />

gewinnen zu können. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis man im Geld schwimmen<br />

werde.<br />

Für den Spieler, wie für jeden Süchtigen, ist die Sucht, also das Spielen, zum Lebensinhalt<br />

Nr. 1 geworden. Er ist gefangen <strong>von</strong> der Vorstellung, das verlorene Geld<br />

wieder einspielen und darüber hinaus ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen zu<br />

können. Der pathologische Spieler entfernt sich mehr und mehr <strong>von</strong> der Realität.<br />

Verschiedenen irrationalen Annahmen, wie illusionären Kontrollüberzeugungen (den<br />

Zufall vorher sagen können; mit einem bestimmten Spielautomaten besonders „vertraut“<br />

zu sein; Expertenwissen beim Odd-Set; Überzeugung, den Spielautomaten<br />

„besiegen“ zu können) sowie unrealistische Gewinnerwartungen (Erwartung eines<br />

Ausgleichs für Verluste) halten sein Spielverhalten aufrecht und immunisieren ihn<br />

gegen Einflüsse <strong>von</strong> außen (Schneider & Funke, 2000).

Die Partnerin wird aufgrund der sich zuspitzenden finanziellen Lage zunehmend<br />

frustrierter. Es kommt zu Streit und Auseinandersetzungen, zu massiven Kontrollversuchen<br />

der Ehefrau, schließlich zu Gefühlen <strong>von</strong> Wut und Hass auf den Spieler, der<br />

das eigene Leben nachhaltig prägt und trotz aller Versprechungen und <strong>Dr</strong>ohungen<br />

immer nur eines macht: weiterspielen. Schließlich kippt die Schonhaltung ins Gegenteil:<br />

Ständige Vorwürfe wechseln mit eisigem Schweigen, der spielende Partner wird<br />

zum Sündenbock für alle Probleme, wodurch dieser wiederum einen Grund zum<br />

Spielen sieht.<br />

Dies bleibt oft nicht ohne Folgen für die eigene psychische Stabilität der Beteiligten.<br />

Die Ehefrauen <strong>von</strong> Abhängigen, also auch <strong>von</strong> Spielern, werden oft als hart, kontrollierend,<br />

gereizt oder abweisend beschrieben. Die Atmosphäre in Familien mit einem<br />

pathologisch spielenden Elternteil kann als angespannt, unberechenbar und willkürlich<br />

beschrieben werden.<br />

Die <strong>Kinder</strong> sind häufig nicht „nur“ den Folgen des elterlichen Glücksspiels ausgesetzt.<br />

Etwa ein Viertel der Glücksspieler in Behandlung berichtet <strong>von</strong> einer weiteren<br />

Abhängigkeit, bei mehr als 20 Prozent besteht neben dem pathologischen Spielverhalten<br />

eine Alkoholabhängigkeit (Denzer et al., 1995). Die <strong>Kinder</strong> erleben daher häufig<br />

nicht nur einen glücksspielsüchtigen sondern auch einen alkoholkranken Vater.<br />

Aufgrund der finanziellen Verluste begehen Spielsüchtige häufig Straftaten. Denzer<br />

et al. (1995) berichten, dass ca. 30 Prozent der untersuchten Patienten eine oder<br />

mehrere Straftat begangen hatten. Darüber hinaus „leihen“ sich süchtige Spieler<br />

häufig Geld bei den <strong>Kinder</strong>n, stehlen das Sparschwein oder missbrauchen die Kreditkarten<br />

der erwachsenen <strong>Kinder</strong>. Auch das Risiko für eine Depression ist bei Spielern<br />

erhöht, etwa 25% berichten einen oder mehrere Suizidversuche in der Vergangenheit<br />

(Denzer et. al., 1995).<br />

Häufig ist das Geld knapp, Geschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag fallen<br />

bescheiden aus, Schulausflüge können mangels Geld nicht wahrgenommen werden,<br />

das Kaufverhalten der Familie ändert sich und damit auch das Freizeitverhalten,<br />

Ausgaben für Kino, Disco etc. werden eingeschränkt. Die <strong>Kinder</strong> berichten insbesondere<br />

einen massiven Vertrauensverlust, sie nehmen den Elternteil plötzlich anders<br />

wahr als vorher:<br />

• nicht verlässlich, Versprechen werden nicht eingehalten;<br />

• nicht-verantwortlich;<br />

• irrational;<br />

• uninteressiert;<br />

• selbstsüchtig;<br />

• täuschend.<br />

<strong>Kinder</strong> sind sehr aufmerksam und bekommen in den Familien in der Regel mehr mit,<br />

als den Erwachsenen lieb ist. Sie realisieren durchaus bestehende Probleme, werden<br />

in ihrer Wahrnehmung und Auffassung <strong>von</strong> den Erwachsenen aber häufig unterschätzt.<br />

Sie erleben Streits und Auseinandersetzung und beobachten, wie sich die<br />

Eltern zueinander verhalten. Sie spüren vor allem die veränderte familiäre Stimmung<br />

und Atmosphäre und sind daher <strong>von</strong> einer elterlichen Suchterkrankung immer mitbetroffen.<br />

Ebenso, wie der nicht-abhängige Elternteil mit der Zeit immer mehr Züge einer<br />

Co-Abhängigkeit entwickelt (wenn er sie nicht schon vorher hatte), entwickeln die<br />

<strong>Kinder</strong> mit der Zeit spezifische Anpassungsleistungen in den betroffenen Familien.

Wie reagieren die <strong>Kinder</strong>?<br />

Für Suchtfamilien gilt, dass sich kein Mitglied der Familie dem Geschehen entziehen<br />

kann, da die Abhängigkeit eines Elternteils das tägliche Leben aller Beteiligten<br />

grundlegend verändert. Die Suchtkrankheit eines Elternteils ist nicht allein auf seine<br />

Person beschränkt, sondern hat immer Auswirkungen auf das Umfeld, also vor allem<br />

auf die Familie. Trotzdem wird vom spielenden Elternteil und nicht selten auch vom<br />

nicht-spielenden Partner angeführt, dass die <strong>Kinder</strong> vom pathologischen Spielen und<br />

den damit verbundenen Problemen nichts mitbekommen hätten, da sie noch „zu<br />

kein“ gewesen seien oder in kritischen Situationen gar nicht anwesend waren. Hierzu<br />

eine Erfahrung aus dem „Arbeitskreis gegen Spielsucht“ in Unna, der im Zuge der<br />

Wanderausstellung „SPIEgeLBILDER“ einzelne Motive und deren Hintergrund vorstellte:<br />

„Während der Beratung seiner Eltern wurde Max, 5 Jahre alt, in einem anderen<br />

Raum Zeichenmaterial angeboten. Im Beratungsgespräch waren sich die Eltern nur<br />

in einem Punkt einig: ‚Unser Max bekommt <strong>von</strong> dem ganzen Stress rund ums Spielen<br />

nichts mit. Wir streiten uns nur, wenn er schon im Bett ist!’ Nach dem Gespräch<br />

präsentierte Max den Eltern sein Bild und kommentierte auf Nachfrage: ‚Das ist der<br />

Papa, der hat zu viel gespielt am Spielkasten. Und nun wird er aufgefressen vom<br />

Spielkasten.“<br />

Abb. 2. (Das Kind, Motiv aus der Wanderausstellung „SPIEgeLBILDER“, AK gegen Spielsucht e.V,<br />

Unna.

Die <strong>Kinder</strong> entwickeln eine feine Beobachtungsgabe, um Stimmungsschwankungen<br />

beim Abhängigen bereits in einem frühen Stadium erkennen zu können. Sie werden<br />

zu Reagierenden und beobachten die Mimik und Gestik des Abhängigen genau, um<br />

beurteilen zu können, ob er gespielt hat. Sie verleugnen die schmerzhaften Gefühle,<br />

die mit den wiederholten Enttäuschungen verbunden sind und entwickeln entsprechende<br />

Abwehrmechanismen. Man kann da<strong>von</strong> ausgehen, dass den <strong>Kinder</strong>n insbesondere<br />

elterliche Wärme, klar definierte Grenzen, eine respektvolle Behandlung,<br />

Anleitung bei Problemen sowie eine Förderung <strong>von</strong> Kompetenzen fehlen. Da sie in<br />

jungen Jahren kaum eine Vergleichsmöglichkeit haben, sehen sie das Verhalten des<br />

abhängigen Elternteils zunächst als "normal" an, bis sie später erfahren, dass andere<br />

Väter oder Mütter nicht spielen und zu Hause anders auftreten.<br />

Da das Spielen in den meisten Familien ein Tabuthema darstellt, dürfen die <strong>Kinder</strong><br />

nicht darüber reden, sondern sind gezwungen sich anzupassen. Sie vermeiden es<br />

z.B. Schulkameraden mit nach Hause zu nehmen, da sich der Lebensstandard der<br />

Familie empfindlich verringert hat und die Familie aufgrund der angespannten Haushaltslage<br />

beispielsweise aus einem Einfamilienhaus in eine Mietswohnung umziehen<br />

musste. Da den <strong>Kinder</strong>n dieses Eingeständnis sehr peinlich ist, vermeiden sie es<br />

weitgehend, andere <strong>Kinder</strong> in ihre häusliche Umgebung einzubeziehen. Dies führt zu<br />

einer wachsenden Isolierung der <strong>Kinder</strong> auch außerhalb des Elternhauses.<br />

Die Rollen in suchtbelasteten Familien<br />

Zur Beschreibung des Anpassungsverhaltens der <strong>Kinder</strong> in suchtbelasteten Familien<br />

entwickelte Wegscheider (1988) ein sogenanntes Rollenmodell, das vier typische<br />

Verhaltensmuster bei <strong>Kinder</strong>n aus suchtbelasteten Familien beschreibt: Der Held, der<br />

Sündenbock, das verlorene Kind und das Maskottchen.<br />

Der Held ist demnach meistens das älteste Kind. Er versucht, durch aktives Engagement<br />

den trinkenden Elternteil zu ersetzen und das Familienleben weiterhin funktionieren<br />

zu lassen. Durch schulische oder sportliche Leistungen bekommt er Aufmerksamkeit<br />

und Anerkennung. Seine frühe Selbständigkeit wird gelobt, ebenso sein<br />

Streben nach Verantwortung. Es schützt sich vor Gefühlen <strong>von</strong> Angst und Hilflosigkeit<br />

durch aktives Handeln, braucht aber den äußeren Erfolg, um sich wertvoll und<br />

angenommen zu fühlen. Durch ihn wird die Familie nach außen hin aufgewertet und<br />

bekommt ebenfalls Anerkennung.<br />

Ganz im Gegensatz zum perfektionistischen Helden neigt der Sündenbock zu ausagierendem<br />

Verhalten und zu Rebellion und Auflehnung. Er ist nicht zu übersehen<br />

und bekommt durch sein betont oppositionelles Verhalten in erster Linie negative<br />

Aufmerksamkeit. Sein Auftreten ist geprägt <strong>von</strong> Trotz, Feindseligkeit, Wut und niedrigem<br />

Selbstwertgefühl. Nicht selten kommt der Sündenbock mit dem Gesetz in Konflikt<br />

und nimmt früh Alkohol und/oder <strong>Dr</strong>ogen zu sich. Durch sein Verhalten wird er oft<br />

zum Problem und lenkt damit vom eigentlichen Problem in der Familie - dem Alkohol<br />

- ab.<br />

Das verlorene Kind zieht sich unter den gegebenen häuslichen Umständen eher in<br />

seine eigene Welt zurück. Durch seinen Rückzug schützt es sich vor den unkontrollierbaren<br />

Reaktionen der Eltern und entlastet die Familie. Es eckt nicht an, ist unauffällig,<br />

einsam und fühlt sich bedeutungslos. Das verlorene Kind leistet keinen Widerstand,<br />

geht Konflikten zumeist aus dem Weg, wirkt unsicher, hilflos und zeigt Kontaktschwierigkeiten.<br />

Es hat Schwierigkeiten mit Entscheidungen und zeigt kaum eine<br />

eigene Identität.

Das Maskottchen schließlich ist meistens das jüngste Kind, das durch Spaß und Aufgeschlossenheit<br />

auffällt. Es ist komisch, lustig, unterhaltsam und bekommt durch seine<br />

extravertierte Art viel Aufmerksamkeit. Der Familie bringt es Freude und Humor<br />

zur Ablenkung <strong>von</strong> den Alltagssorgen. Andererseits wirkt es ebenso unreif, ängstlich<br />

und wenig belastbar.<br />

Das bedeutete, dass das erste Kind (Held) in der Regel in die Überverantwortung<br />

geht, während ein weiteres Kind eher verantwortungslos agiert (Sündenbock). Ein<br />

drittes Kind versucht der Aufmerksamkeit zu entgehen (verlorenes Kind), während<br />

die <strong>Kinder</strong> in der vierten Rolle wieder eher am Aufmerksamkeitsgewinn interessiert<br />

sind (Maskottchen).<br />

Die einzelnen Rollen müssen als Typen verstanden werden, die in dieser reinen<br />

Form nicht immer auftreten. Im Gegenteil können sie auch innerhalb einer Person<br />

über die Jahre hinweg wechseln. Ebenso kann ein Kind Merkmale verschiedener<br />

Rollen zeigen. Das Einnehmen einer Rolle kann als Versuch angesehen werden, in<br />

einer „ver-rückten“ Familie entweder durch aktives Handeln, Rebellion, innere Emigration<br />

oder spaßige Ablenkung zu überleben.<br />

In der therapeutischen Arbeit mit den <strong>Kinder</strong> stellen diese Rollen einen wichtigen Teil<br />

dar, da sie einen ersten Zugang zur eigenen Identität und zum eigenen Verhalten<br />

ermöglichen. Häufig können sich Jugendliche und Erwachsene spontan mit einer<br />

oder mehreren dieser Rollen identifizieren und so ihr eigenes Verhalten einordnen.<br />

Man kann allerdings da<strong>von</strong> ausgehen, dass diese Rollen eine janusköpfige Funktion<br />

für die betreffenden <strong>Kinder</strong> haben. Verhaltenweisen, die in der Kindheit als Anpassungsleistung<br />

gelernt und weiter entwickelt wurden, neigen dazu, sich zu verfestigen<br />

und bis ins Erwachsenenalter hin bestehen zu bleiben. Dort führen sie auf Grund ihrer<br />

einseitigen Ausrichtung häufig zu Problemen und Anpassungsschwierigkeiten.<br />

Welche Auswirkungen haben diese Erfahrungen auf die Entwicklung der<br />

<strong>Kinder</strong>?<br />

Wir wissen aus den Untersuchungen an <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen aus alkoholbelasteten<br />

Familien, dass diese im Erwachsenenalter häufig Probleme mit Alkohol bekommen<br />

(<strong>Zobel</strong>, 2001; 2000). Es gibt bisher allerdings kaum Forschung über die Auswirkungen<br />

des elterlichen pathologischen Glücksspiels auf diese <strong>Kinder</strong>.<br />

Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Studie <strong>von</strong> Jacobs et al. (1989) dar. Die Autoren<br />

untersuchten 844 Schüler zwischen 15 und 19 Jahren und fragten, ob ein oder<br />

beide Elternteile ein problematisches Spielverhalten zeigten. Insgesamt 52 Schüler<br />

(6,2 Prozent) bejahten diese Frage. Bei der Frage nach dem eigenen Umgang der<br />

Schüler mit Suchtmitteln (Alkohol, Zigaretten, Kokain, Haschisch, Glücksspiel ...)<br />

zeigte sich, dass <strong>Kinder</strong> mit einem pathologisch spielenden Elternteil häufiger auch<br />

zu Suchtmitteln griffen und wiederum doppelt so häufig dem Glücksspiel nachgingen<br />

wie die Schüler der Vergleichsgruppe. 75 Prozent der <strong>Kinder</strong> mit einem pathologisch<br />

spielenden Elternteil gaben an, bereits vor dem 11. Lebensjahr dem Glücksspiel<br />

nachgegangen zu sein, im Vergleich zu 34 Prozent der Schülern der Kontrollgruppe.

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Prozent<br />

37<br />

23<br />

40<br />

37<br />

10<br />

Zigaretten Alkohol Kokain Marijuanapathol. Spielen<br />

5<br />

18<br />

18<br />

<strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> pSKontrollgruppe<br />

Abb. 3. Konsum <strong>von</strong> Suchtmittel und Glücksspielverhalten bei Jugendlichen mit und ohne (Kontrollgruppe)<br />

pathologisch spielenden Elternteil (Jacobs et al., 1989).<br />

Das Vorbild der glücksspielenden Eltern scheint für Jugendliche nicht unbedingt<br />

abschreckend zu sein. Vergleicht man das Spielverhalten <strong>von</strong> Eltern und ihren <strong>Kinder</strong>n,<br />

dann spielen Jugendliche insbesondere dann, wenn auch ein Elternteil spielt. Wenn<br />

mindestens ein Elternteil dem Glücksspiel nachgeht, dann tun dies ebenfalls 54 Prozent<br />

der Jugendlichen. Spielen die Eltern dagegen nicht, dann gehen nur 26 Prozent<br />

der Jugendlichen dem Glücksspiel nach (Buchta, 1995).<br />

Fragt man pathologische Spieler nach dem Umgang der Eltern und weiterer Verwandter<br />

mit Suchtmitteln, dann fällt auf, dass 33,6 Prozent der männlichen und 39,6 Prozent<br />

der weiblichen Spieler ein Suchtproblem bei mindestens einem Elternteil angeben. Bei<br />

jeder fünften spielenden Frau (20,8 Prozent) ist auch der Partner suchtkrank (EBIS<br />

1999). Weiterhin berichten fast 40 Prozent der pathologischen Spieler <strong>von</strong> einem problematisch<br />

spielenden Vater und weitere 14 Prozent <strong>von</strong> einer problematisch spielenden<br />

Mutter (Lesieur et al. 1986).<br />

8<br />

4

Risiko- und Schutzfaktoren<br />

Bei der Einschätzung des Entwicklungsrisikos der <strong>Kinder</strong> sind neben den Risikofaktoren<br />

in der familiären Umwelt und beim Jugendlichen (hohe Risikobereitschaft, geringes<br />

Selbstwertgefühl) auch entsprechende Schutzfaktoren zu berücksichtigen. Erst<br />

die Zusammenschau an Belastungen und Ressourcen ermöglicht eine Einschätzung<br />

des Entwicklungsrisikos (Abbildung 4).<br />

Abb. 4 Risiko- und Schutzfaktoren (Petermann, 1997).<br />

Bei den Schutzfaktoren hat sich insbesondere das Konzept der „Resilienz“ durchgesetzt.<br />

Resilienz bedeutet „Widerstandsfähigkeit“, die es dem Einzelnen ermöglicht, in<br />

einer potenziell schädigenden Umwelt psychisch stabil zu bleiben. Abbildung 5 zeigt<br />

die <strong>von</strong> Wolin & Wolin (1995, 1996) vorgeschlagenen sieben Resilienzen, die <strong>Kinder</strong><br />

„stark machen“ und eine ungünstige Entwicklung verhindern helfen sollen.<br />

Einsicht<br />

Beziehungsfähigkeit<br />

Unabhängigkeit Moral<br />

Humor Initiative<br />

Kreativität<br />

Abb. 5. Die sieben Resilienzen (Wolin & Wolin 1995, 1996).

Einsicht<br />

Es ist für das Kind wichtig, Informationen über das Spielproblem und deren Auswirkungen<br />

auf die Familie zu bekommen. Dies kann bei jüngeren <strong>Kinder</strong>n beispielsweise<br />

durch geeignete Bilderbücher oder andere Materialien erreicht werden. Das Kind<br />

soll verstehen, dass der spielende Elternteil krank ist, aber momentan nichts gegen<br />

seine Krankheit unternimmt. Diese Krankheit bewirkt Schwankungen in Stimmung<br />

und Verhalten, die sich dann auch am Kind entladen. Dieses Wissen ermöglicht es<br />

dem Kind, die familiären Auswirkungen des Spielens nicht auf sich zu beziehen, sondern<br />

die Verantwortung beim Erwachsenen zu lassen. Auch sollten <strong>Kinder</strong> vor der<br />

irrigen Annahme bewahrt werden, sie könnten die Probleme der Erwachsenen lösen.<br />

Unabhängigkeit<br />

Für die <strong>Kinder</strong> ist eine schrittweise innere und äußere Distanz zu den häuslichen<br />

Vorgängen notwendig, um Fehlentwicklungen vorzubeugen. Daher sollten <strong>Kinder</strong> die<br />

Gelegenheit haben, Erfahrungen mit anderen Personen zu machen, beispielsweise<br />

durch Unternehmungen mit Freunden oder Nachbarn, durch Freizeiten, Wochenendausflüge,<br />

Spiel- und Bastelnachmittage, sportliche Aktivitäten, Schulmeisterschaften<br />

etc. Positive Erfahrungen außerhalb des Elternhauses können eine innere Unabhängigkeit<br />

<strong>von</strong> den häuslichen Gegebenheiten fördern. Viele Betroffene schaffen es<br />

nicht, sich in dieser Form <strong>von</strong> der Ursprungsfamilie zu lösen und bleiben sowohl seelisch<br />

als auch räumlich dem Elternhaus verhaftet. Da sie sich weiterhin für die Eltern<br />

verantwortlich fühlen, vernachlässigen sie ihre eigene Entwicklung und versuchen<br />

manchmal jahre- und jahrzehntelang den abhängigen Elternteil vom Spielen zu lösen.<br />

Beziehungen<br />

Stabile emotionale Beziehungen zu Personen außerhalb der Kernfamilie geben den<br />

<strong>Kinder</strong>n einen Eindruck da<strong>von</strong>, dass andere Menschen anders leben und in anderen<br />

Haushalten andere Regeln gelten. Sie erleben beispielsweise, dass andere Väter<br />

sich für ihre <strong>Kinder</strong> interessieren und mit ihnen spielen, statt sie zu ignorieren oder<br />

emotional zu benutzen. Diese Erfahrungen sind für diese <strong>Kinder</strong> sehr wichtig, um das<br />

eigene Elternhaus kritisch beurteilen zu können. Sie können dadurch andere Elternmodelle<br />

erleben und sich in diesen Eltern quasi Ersatzeltern suchen. Dabei erfahren<br />

sie, dass andere Erwachsene Leid aushalten können, ohne dem Glücksspiel nachzugehen.<br />

Positive Erfahrungen mit Freunden und Ersatzeltern können die Betreffenden<br />

ermutigen, als Jugendliche und junge Erwachsene ebenfalls Bindungen einzugehen,<br />

die auf Gegenseitigkeit beruhen.<br />

Initiative<br />

Ein spielerisches Erforschen der Umwelt stärkt die Selbstwirksamkeitserwartungen<br />

und gibt dem Kind Zutrauen zu weiteren Unternehmungen. Die <strong>Kinder</strong> brauchen, wie<br />

andere <strong>Kinder</strong> auch, Ansporn und Belobigung sowie die Rückmeldung, dass ihre Art<br />

zu handeln, zu denken und zu fühlen in Ordnung ist. Es ist für sie wichtig zu erfahren,<br />

dass sie auch Fehler machen dürfen, ohne dass sich jemand <strong>von</strong> ihnen abwendet.<br />

Die Eigeninitiative zeigt sich beim Jugendlichen in zielgerichtetem Arbeiten und gipfelt<br />

in der Begeisterung für Projekte und für die Lösung <strong>von</strong> schwierigen Aufgaben.

Kreativität<br />

Hier kann das Kind experimentieren und spielerisch Erfahrungen sammeln. Auch hier<br />

braucht das Kind Anleitung und Bestätigung sowie Raum und Zeit, um seine Kreativität<br />

zu entwickeln. Durch künstlerisches Gestalten kann es einen Zugang zu seiner<br />

Befindlichkeit bekommen und sich in seinen Werken mitteilen. Kreatives Spielen und<br />

Arbeiten lenken darüber hinaus vom Alltag ab und geben dem Kind die Möglichkeit,<br />

etwas Neues und Besonderes zu erschaffen.<br />

Humor<br />

Aufgrund der angespannten häuslichen Atmosphäre haben die <strong>Kinder</strong> die natürliche<br />

Fähigkeit zu Lachen und Spaß zu haben häufig wenig erlebt. Humor entwickelt sich<br />

in Spielen, in denen sie die Lust am Lachen entdecken und die häusliche Situation<br />

für eine Zeit lang außen vor lassen können. Humor kann zu einem emotionalen Abstand<br />

<strong>von</strong> den häuslichen Verhältnissen führen und hat darüber hinaus eine wichtige<br />

psychohygienische Bedeutung. Das Vermögen, auch einmal neben sich stehen zu<br />

können und nicht alles zu ernst zu nehmen, kann in Form <strong>von</strong> Rollenspielen o.ä. eingeübt<br />

werden.<br />

Moral<br />

Moral beginnt zunächst mit der Fähigkeit, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden.<br />

Diese Unterschiede sind für die <strong>Kinder</strong> in der familiären Umwelt oft nicht klar zu<br />

erkennen. Was heute angemessen und richtig ist, kann morgen schon unangemessen<br />

und falsch sein. Daher fehlt den <strong>Kinder</strong>n oft ein klarer und nachvollziehbarer<br />

Maßstab für angemessenes und unangemessenes Verhalten. In einer erweiterten<br />

und reifen Form führt moralisches Verhalten dazu, der Gesellschaft zu dienen und<br />

ethische Grundsätze zu vertreten.<br />

Wolin und Wolin (1995, 1996) merken an, dass Anzeichen für seelische Gesundheit<br />

bei den <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen häufig hinter der Beachtung der Psychopathologie<br />

zurückstehen. Resiliente <strong>Kinder</strong><br />

• nutzen ihre körperlichen und/oder geistigen Talente,<br />

• teilen ein Hobby zusammen mit Freunden,<br />

• nehmen an Gemeinschaftsaktivitäten wie Schülerbands und Theatergruppen teil,<br />

• richten sich die Schule als einen Bereich ein, in dem sie sich wohl und akzeptiert<br />

fühlen,<br />

• haben Freundschaften, die sie pflegen.<br />

Bisher existieren kaum spezifische Angebote für <strong>Kinder</strong> <strong>von</strong> Spielern. Aber auch unspezifische<br />

Angebote bei den verschiedenen Hilfeträgern können für die <strong>Kinder</strong> sehr<br />

nützlich sein. Bei diesen Hilfen geht es insbesondere darum, Beziehungen zu<br />

Gleichaltrigen zu ermöglichen, Gemeinschaftsaktivitäten zu initiieren und die Talente<br />

der <strong>Kinder</strong> zu fördern.

Literatur<br />

Buchta, R.M. (1995). Gambling among adolescents. Clinical Pediatrics, 34, 346-348.<br />

Bühringer, G. & Türk, D. (1999). Geldspielautomaten – Freizeitvergnügen oder<br />

Krankheitsverursacher? Göttingen: Hogrefe.<br />

Darbyshire et al. (2001). The experience of pervasive loss: children and young people<br />

living in a family where parental gambling is a problem. Journal of Gambling<br />

Behavior, 17, 23-45.<br />

Denzer et al. (1995). Pathologisches Glücksspiel: Klientel und Beratungs-<br />

/Behandlungsangebot. www.gluecksspielsucht.de/materialien/patho_studie.html<br />

Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hg.) Jahrbuch Sucht 1994-2002.<br />

Geesthacht: Neuland.<br />

Dilling, H. et al. (Hrsg.,1993). Internationale Klassifikation psychischer Störungen:<br />

ICD -10, Kapitel V (F) Bern: Huber.<br />

Ebis (1999). Jahresstatistik der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für<br />

Suchtkranke. www.ebis-ift.de/sites/Download/download_fr.htm<br />

Ebis (2000). Jahresstatistik der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für<br />

Suchtkranke. www.ebis-ift.de/sites/Download/download_fr.htm<br />

Jacobs, D.F. et al. (1989). Children of problem gamblers. Journal of Gambling Behavior,<br />

5, 261-268.<br />

Lesieur et al. (1986). Alcoholism, drug abuse, and gambling. Alcoholism: Clinical and<br />

Experimental Research, 10, 33-38.<br />

Meyer, G. (2001). Glücksspiel – Zahlen und Fakten. In DHS (Hg.), Jahrbuch Sucht<br />

2002. Geesthacht: Neuland.<br />

Petermann, F. (1997). Klinische <strong>Kinder</strong>psychologie - Begriffsbestimmung und Grundlagen.<br />

In F. Petermann (Hrsg.), Fallbuch der Klinischen <strong>Kinder</strong>psychologie. Erklärungsansätze<br />

und Interventionsverfahren. Göttingen: Hogrefe.<br />

Schneider, B. & Funke, W. (2000). Sexsucht - Theorie und Empirie. In<br />

Poppelreuter & Gross (Hg.). Nicht nur <strong>Dr</strong>ogen machen süchtig. Entstehung und<br />

Behandlung <strong>von</strong> stoffungebundenen Süchten. Weinheim: Psychologie Verlags<br />

Union.<br />

Wegscheider, S. (1988). Es gibt doch eine Chance: Hoffnung und Heilung für die Alkoholikerfamilie.<br />

Wildberg: Verlag Bögner-Kaufmann.<br />

Wolin, S. & Wolin, S. (1995). Resilience among youth growing up in substanceabusing<br />

families. Substance Abuse, 42, 415-429.<br />

Wolin, S. & Wolin, S. (1996). The challenge model. Working with strengths in children<br />

of substance abusing parents. Adolescent Substance Abuse and Dual Disorders,<br />

5, 243-256.<br />

<strong>Zobel</strong>, M. (2000). <strong>Kinder</strong> aus alkoholbelasteten Familien – Entwicklungsrisiken und –<br />

chancen. Göttingen: Hogrefe.<br />

<strong>Zobel</strong>, M. (Hrsg., 2001). Wenn Eltern zu viel trinken. Risiken und Chancen für die<br />

<strong>Kinder</strong>. Bonn: Psychiatrie-Verlag.<br />

<strong>Dr</strong>. phil. <strong>Martin</strong> <strong>Zobel</strong>, Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut, zertifizierter EMDR-<br />

Therapeut, Fachbuchautor, Wissenschaftliche Begleitforschung der Kliniken Daun, Psychologische<br />

Praxis in Koblenz, Lehrbeauftragter an der Katholischen Fachhochschule Köln.<br />

Kliniken Daun – Am Rosenberg Praxis Koblenz:<br />

Schulstr. 6, 54550 Daun Bahnhofstr. 6, 56068 Koblenz<br />

Tel.: 06592-201-1278 (Di + Mi). Fon + Fax: 0261/437 88<br />

E-Mail: mzobel@ahg.de E-Mail: martin.zobel@t-online.de