Die lexikographische Definition

Die lexikographische Definition

Die lexikographische Definition

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

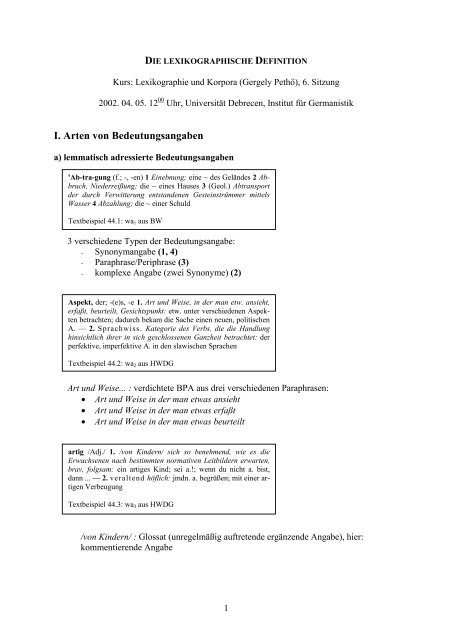

DIE LEXIKOGRAPHISCHE DEFINITION<br />

Kurs: Lexikographie und Korpora (Gergely Pethő), 6. Sitzung<br />

2002. 04. 05. 12 00 Uhr, Universität Debrecen, Institut für Germanistik<br />

I. Arten von Bedeutungsangaben<br />

a) lemmatisch adressierte Bedeutungsangaben<br />

'Ab-tra-gung (f.; -, -en) 1 Einebnung; eine ~ des Geländes 2 Abbruch,<br />

Niederreißung; die ~ eines Hauses 3 (Geol.) Abtransport<br />

der durch Verwitterung entstandenen Gesteinstrümmer mittels<br />

Wasser 4 Abzahlung; die ~ einer Schuld<br />

Textbeispiel 44.1: wa1 aus BW<br />

3 verschiedene Typen der Bedeutungsangabe:<br />

- Synonymangabe (1, 4)<br />

- Paraphrase/Periphrase (3)<br />

- komplexe Angabe (zwei Synonyme) (2)<br />

Aspekt, der; -(e)s, -e 1. Art und Weise, in der man etw. ansieht,<br />

erfaßt, beurteilt, Gesichtspunkt: etw. unter verschiedenen Aspekten<br />

betrachten; dadurch bekam die Sache einen neuen, politischen<br />

A. — 2. Sprachwiss. Kategorie des Verbs, die die Handlung<br />

hinsichtlich ihrer in sich geschlossenen Ganzheit betrachtet: der<br />

perfektive, imperfektive A. in den slawischen Sprachen<br />

Textbeispiel 44.2: wa2 aus HWDG<br />

Art und Weise... : verdichtete BPA aus drei verschiedenen Paraphrasen:<br />

• Art und Weise in der man etwas ansieht<br />

• Art und Weise in der man etwas erfaßt<br />

• Art und Weise in der man etwas beurteilt<br />

artig /Adj./ 1. /von Kindern/ sich so benehmend, wie es die<br />

Erwachsenen nach bestimmten normativen Leitbildern erwarten,<br />

brav, folgsam: ein artiges Kind; sei a.!; wenn du nicht a. bist,<br />

dann ... — 2. veraltend höflich: jmdn. a. begrüßen; mit einer artigen<br />

Verbeugung<br />

Textbeispiel 44.3: wa3 aus HWDG<br />

/von Kindern/ : Glossat (unregelmäßig auftretende ergänzende Angabe), hier:<br />

kommentierende Angabe<br />

1

) nichtlemmatisch adressierte Bedeutungsangaben<br />

'Brü-he (f.; -, -n) 1 durch Kochen von Nahrungsmitteln (bes. von Fleisch u.<br />

Knochen) gewonnene Flüssigkeit; Fleisch ~, Knochen ~ ; eine heiße, klare,<br />

kräftige, würzige ~ trinken; ~ mit Ei veredeln; ~ von Geflügel, Gemüse, Knochen,<br />

Rindfleisch kochen 1.0.1 die ~ kostet mehr als der Braten (fig.) das<br />

Drum u. Dran ist kostspieliger als die Sache selbst 1.0.2→ a. körnen(1.1) 2<br />

(umg.; abwertend) schmutzige, trübe Flüssigkeit; diese dünne ~ soll Kaffee<br />

sein?; nachdem sie die Kinder gewaschen hatte, war das Badewasser eine<br />

dunkle ~ 3 (fig.; umg.) unangenehme, nutzlose Sache 3.1 ~ machen Umstände,<br />

überflüssige Worte machen; keine große, nicht viel ~ machen; du machst<br />

viel zu viel ~ mit ihm; er hat eine lange ~ um die Angelegenheit gemacht 3.2<br />

in der ~ sitzen, stecken in der Klemme, in Verlegenheit, Bedrängnis sein 4<br />

(umg.) Schweiß; bei der Arbeit lief ihm die ~ nur so den Buckel runter [<<br />

mhd. brüeje; zu brühen]<br />

Textbeispiel 44.4: wa4 aus BW<br />

1.0.1: das Drum u. Dran ... : einfache BPA, ist adressiert an die Beispielangabe „die ~<br />

kostet mehr als der Braten”<br />

3.1: Umstände, überflüssige Worte machen : verdichtete BP 2 A, adressiert an die<br />

Beispielangabe „~ machen”<br />

3.2: in der Klemme, in Verlegenheit, Bedrängnis sein : verdichtete BP 3 A, adressiert an<br />

die Beispielgruppenangabe „in der ~ sitzen, stecken”<br />

Hausmannskost, die: einfaches, kräftiges Essen: trotz seiner Vorliebe für<br />

Delikatessen läßt er nichts auf H. kommen; Ü H. (durchschnittliche<br />

Qualität) ist nicht gefragt bei einem Länderspiel<br />

durchschnittliche Qualität : einfache BPA, adressiert an einen Teil (ein Wort) einer<br />

Beispielangabe<br />

II. Begriff der <strong>lexikographische</strong>n <strong>Definition</strong><br />

<strong>Definition</strong>: stammt aus der Philosophie (Logik, Wissenschaftstheorie)<br />

keine einheitliche, allgemein akzeptierte Verwendung<br />

Eine <strong>Definition</strong> besteht aus zwei Hauptteilen:<br />

1. Definiendum (das zu bestimmende)<br />

2. Definiens (das Bestimmende)<br />

Ein dritter Teil setzt diese beiden in Beziehung zueinander, der sogenannte Definitor.<br />

Ein Beispiel:<br />

Def. Eine gerade Zahl ist eine Zahl, die durch 2 teilbar ist, sowie die 0.<br />

Definiendum Definitor Definiens<br />

2

Lexikographische <strong>Definition</strong>en (z.B. BPA) können dementsprechend keine <strong>Definition</strong>en sein,<br />

sondern nur der Definiens-Teil einer <strong>Definition</strong>.<br />

Lemma: Definiendum<br />

Ein Definitor fehlt in der Regel.<br />

<strong>Definition</strong>en können allgemein eine von zwei möglichen Funktionen erfüllen:<br />

1. Festlegen der Verwendung eines Wortes (ein neuer, kürzerer Ausdruck wird für den<br />

Definiens eingeführt) — Nominaldefinitionen<br />

2. Beschreibung der Verwendung eines Wortes — Realdefinitionen<br />

Lexikographische <strong>Definition</strong>en können nur Realdefinitionen sein, da sie den Gebrauch der<br />

Wörter nicht bestimmen, sondern lediglich beschreiben.<br />

<strong>Die</strong> Bedeutung von Wörtern kann nur definiert werden, falls sie genau analysierbar ist.<br />

Problem: Ist die Bedeutung von Wörtern genau analysierbar?<br />

Behauptung der Merkmalsemantik: ja, sie ist genau analysierbar, durch sog.<br />

semantische Merkmale (~ phonologische Merkmale, disktinktiv)<br />

z.B. Wörter für Familienmitglieder:<br />

Mutter [+ NÄCHSTHÖHERE GENERATION, + BLUTVERWANDT, + WEIBLICH, – MÄNNLICH],<br />

Bruder [+ GLEICHE GENERATION, + BLUTVERWANDT, – WEIBLICH, + MÄNNLICH],<br />

Kind [+ NÄCHSTTIEFERE GENERATION, + BLUTVERWANDT, – WEIBLICH, – MÄNNLICH]<br />

usw.<br />

Semantische Merkmale sind nicht einzelsprachlich.<br />

Wortbedeutungen sind restfrei zerlegbar.<br />

Bei dieser Zerlegung geht man von Zeichenbedeutungen zu Entitäten übergeht, die<br />

keine Zeichen sind.<br />

Insgesamt ist die Merkmalsemantik ein sehr umstrittener Ansatz.<br />

Aufbau des Definiens in der klassischen Konzeption der <strong>Definition</strong> (Aristoteles):<br />

1. der nächsthöhere Gattungsbegriff des Definiendums (genus proximum)<br />

2. ein spezifisches Merkmal (differentia specifica), das das Definiendum von allen<br />

anderen Unterbegriffen des genus proximum unterscheidet.<br />

Z. B. eine Zahl, die durch 2 teilbar ist, sowie die 0<br />

genus prox. differentia specifica<br />

Der Zweck solcher <strong>Definition</strong>en war ursprünglich nicht die Erläuterung von<br />

Wortbedeutungen, sondern die Klärung der Beziehung von Begriffen zueinander.<br />

Eine geordnete Gesamthierarchie der Begriffe wurde angenommen: jeder Begriff hat einen<br />

genau bestimmten Platz in der Hierarchie.<br />

Problem: Den natürlichen Sprachen liegt keine geordnete Begriffshierarchie zugrunde!<br />

Nur einige Teile des Worschatzes sind hierarchisch strukturiert.<br />

Begriffe haben oft mehrere Oberbegriffe, nicht nur einen.<br />

Folgerung: Das Schema der klassischen <strong>Definition</strong> ist auf Wörter von natürlichen<br />

Sprachen nicht anwendbar.<br />

3

Gibt es spezifische Kriterien, die <strong>lexikographische</strong> <strong>Definition</strong>en erfüllen sollen?<br />

Ein Kriterium wurde von der Merkmalsemantik vorgeschlagen:<br />

Bedeutungsangaben sollen nur die sprachliche Bedeutung eines Wortes enthalten, und keine<br />

sonstigen redundanten Informationen, die für die Bestimmung des Denotats eines Wortes<br />

nicht unbedingt notwendig sind!<br />

<strong>Die</strong>sem Kriterium liegt die Annahme zugrunde, dass sprachliches semantisches Wissen<br />

(Wissen von Wortbedeutungen) von sog. enzyklopädischem Wissen (allgemeinem Wissen<br />

über die Welt) getrennt werden kann.<br />

Aber: <strong>Die</strong>se Annahme ist nicht bewiesen und viele lehnen sie ab.<br />

„Redundante” Informationen sind in Wörterbüchern tatsächlich generell nicht schädlich, in<br />

bestimmten Bereichen des Wortschatzes sogar wünschenswert, besonders bei Wörterbüchern<br />

für Sprachlerner.<br />

Welche Informationen in einem Wörterbuch vorkommen sollen darf nicht durch<br />

sprachtheoretische Überlegungen entschieden werden, sondern nur durch Berücksichtigung<br />

des spezifischen Zwecks eines Wörterbuchs.<br />

III. Lexikographische <strong>Definition</strong>en und Alltagsgespräche über die<br />

Wortbedeutung<br />

Man kann am adäquatesten entscheiden, was eine <strong>lexikographische</strong> <strong>Definition</strong> ist und wie sie<br />

aufgebaut sein soll, wenn man bedenkt, wie Wörterbücher verwendet werden.<br />

<strong>Die</strong> <strong>lexikographische</strong> <strong>Definition</strong> ist eine Antwort auf eine Art von potentieller Suchfrage des<br />

Wörterbuchbenutzers, nämlich einer Frage, die sich nach einer Wortbedeutung stellt.<br />

<strong>Die</strong> Verwendung eines Wörterbuches lässt sich mit Alltagsgesprächen über sprachliche<br />

Bedeutungen vergleichen:<br />

Beispiel l<br />

M: (1) „Schade, daß du zu meinem Geburtstag nicht da warst; ich hab nämlich einen tollen Kajak<br />

bekommen<br />

B: (2) „Was ist denn ein Kajak ?"<br />

M: (3) „Ein kleines Paddelboot. Oben hat es ein enges Loch für nur einen Sitz; das Wasser kann<br />

dann nicht so schnell rein."<br />

Es handelt sich um die Verschriftlichung eines Ausschnittes aus einem Gespräch zwischen zwei<br />

zwölfjährigen Freunden (vgl. Wiegand 1976, 121; 1979b, 215 ff.).<br />

Schritt (2): B weiß nicht, was ein Kajak ist.<br />

Wortlücke (dieses Wort ist unbekannt) vs. Sachkenntnislücke (der Gegenstand ist<br />

unbekannt)<br />

(2) ist allein der Form nach eine Frage nach einem Gegenstand, nicht nach einer<br />

Wortbedeutung. Es ist durch Bs Frage trotzdem nicht entscheidbar, um was für eine Lücke<br />

es sich handelt, aber das ist in Hinsicht auf die Antwort auch egal.<br />

<strong>Die</strong> Antwort (3) gibt gleichzeitig über die Eigenschaften der Objekte namens Kajak und über<br />

die Bedeutung des Wortes Kajak Aufschluss.<br />

Sprachliches und außersprachliches Wissen tritt in Alltagsgesprächen über Wortbedeutungen<br />

eng miteinander verbunden und unzertrennbar auf.<br />

4

<strong>Die</strong> klassische <strong>Definition</strong> ist die Systematisierung von alltäglichen Verfahren zur Erläuterung<br />

von Wortbedeutungen.<br />

In solchen Gesprächen wird nie die gesamte Bedeutung eines Wortes erläutert, sondern nur<br />

die Bedeutung relativ zu einem bestimmten Verwendungskontext (sog.<br />

Benennungskontext).<br />

In Wörterbüchern wird die Verwendung in einem usuellen Verwendungskontext<br />

charakterisiert.<br />

Beispiel 2<br />

P1: (1) Wie war denn eure Unterkunft in Libyen?<br />

P2: (2) Ein riesiger Kasten von einem Hotel.<br />

P1: (3) Daß ihr in einem großen Hotel wart, weiß ich doch; das war ja auf eurer Postkarte zu<br />

sehen. Ich wollte eigentlich etwas Genaueres wissen.<br />

P2: (4) Das Hotel ist eine Kaserne; jedes Mal Paßkontrolle am Eingang, grau das ganze Ding,<br />

riesiger Speisesaal mit Essenmarken, Wecken durch schreckliche Leute, Glocke auf den Gängen<br />

usw.<br />

Der Satz (4) ist für das Wort Kaserne keine usueller Kontext, es normalerweise nicht ’Hotel’<br />

bedeuten kann. Solche Bedeutungen sollen nicht in der <strong>lexikographische</strong>n <strong>Definition</strong> erwähnt<br />

werden.<br />

Man kann das Wort Kaserne in diesem Kontext nur richtig verstehen, wenn man weiß, was es<br />

in usuellen Benennungskontexten bedeutet.<br />

Neben der richtigen Formulierung der Bedeutungsparaphrasenangaben sind gute Beispiele im<br />

Wörterbuchartikel sehr wichtig, da sie ebenfalls Aufschluss über Bedeutung geben können.<br />

Verwendete Literatur:<br />

Wiegand, H. E. 1991. <strong>Die</strong> <strong>lexikographische</strong> <strong>Definition</strong> im allgemeinen einsprachigen<br />

Wörterbuch. In Hausmann et al. (Hg., 1991). S. 530-573.<br />

5