Leseprobe aus dem Kapitel "Gastroenterologie" - mediscript Online

Leseprobe aus dem Kapitel "Gastroenterologie" - mediscript Online

Leseprobe aus dem Kapitel "Gastroenterologie" - mediscript Online

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

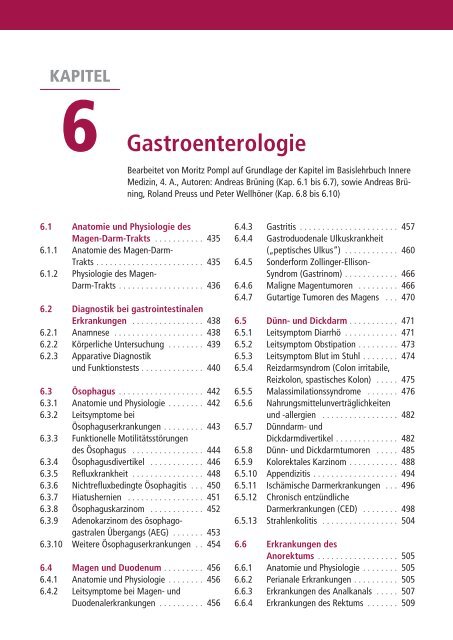

KAPITEL6GastroenterologieBearbeitet von Moritz Pompl auf Grundlage der <strong>Kapitel</strong> im Basis lehrbuch InnereMedizin, 4. A., Autoren: Andreas Brüning (Kap. 6.1 bis 6.7), sowie Andreas Brüning,Roland Preuss und Peter Wellhöner (Kap. 6.8 bis 6.10)6.1 Anatomie und Physiologie desMagen-Darm-Trakts . . . . . . . . . . . 4356.1.1 Anatomie des Magen-Darm-Trakts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4356.1.2 Physiologie des Magen-Darm-Trakts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4366.2 Diagnostik bei gastrointestinalenErkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . 4386.2.1 Anamnese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4386.2.2 Körperliche Untersuchung . . . . . . . . 4396.2.3 Apparative Diagnostikund Funktionstests . . . . . . . . . . . . . . 4406.3 Ösophagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4426.3.1 Anatomie und Physiologie . . . . . . . . 4426.3.2 Leitsymptome beiÖsophaguserkrankungen . . . . . . . . . 4436.3.3 Funktionelle Motilitätsstörungendes Ösophagus . . . . . . . . . . . . . . . . 4446.3.4 Ösophagusdivertikel . . . . . . . . . . . . 4466.3.5 Refluxkrankheit . . . . . . . . . . . . . . . . 4486.3.6 Nichtrefluxbedingte Ösophagitis . . . 4506.3.7 Hiatushernien . . . . . . . . . . . . . . . . . 4516.3.8 Ösophaguskarzinom . . . . . . . . . . . . 4526.3.9 Adenokarzinom des ösophagogastralenÜbergangs (AEG) . . . . . . . 4536.3.10 Weitere Ösophaguserkrankungen . . 4546.4 Magen und Duodenum . . . . . . . . . 4566.4.1 Anatomie und Physiologie . . . . . . . . 4566.4.2 Leitsymptome bei Magen- undDuodenalerkrankungen . . . . . . . . . . 4566.4.3 Gastritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4576.4.4 Gastroduodenale Ulkuskrankheit(„peptisches Ulkus“) . . . . . . . . . . . . 4606.4.5 #Sonderform Zollinger-Ellison-Syndrom (Gastrinom) . . . . . . . . . . . . 4666.4.6 Maligne Magentumoren . . . . . . . . . 4666.4.7 Gutartige Tumoren des Magens . . . 4706.5 Dünn- und Dickdarm . . . . . . . . . . . 4716.5.1 Leitsymptom Diarrhö . . . . . . . . . . . . 4716.5.2 Leitsymptom Obstipation . . . . . . . . . 4736.5.3 Leitsymptom Blut im Stuhl . . . . . . . . 4746.5.4 Reizdarmsyndrom (Colon irritabile,Reizkolon, spastisches Kolon) . . . . . 4756.5.5 Malassimilationssyndrome . . . . . . . 4766.5.6 Nahrungsmittelunverträglich keitenund -allergien . . . . . . . . . . . . . . . . . 4826.5.7 Dünndarm- undDickdarmdivertikel . . . . . . . . . . . . . . 4826.5.8 Dünn- und Dickdarmtumoren . . . . . 4856.5.9 Kolorektales Karzinom . . . . . . . . . . . 4886.5.10 Appendizitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4946.5.11 Ischämische Darmerkrankungen . . . 4966.5.12 Chronisch entzündlicheDarmerkrankungen (CED) . . . . . . . . 4986.5.13 Strahlenkolitis . . . . . . . . . . . . . . . . . 5046.6 Erkrankungen desAnorektums . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5056.6.1 Anatomie und Physiologie . . . . . . . . 5056.6.2 Perianale Erkrankungen . . . . . . . . . . 5056.6.3 Erkrankungen des Analkanals . . . . . 5076.6.4 Erkrankungen des Rektums . . . . . . . 509

4346 Gastroenterologie66.7 GastroenterologischeNotfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5106.7.1 Akutes Abdomen . . . . . . . . . . . . . . . 5106.7.2 Mechanischer Ileus . . . . . . . . . . . . . 5136.7.3 Paralytischer Ileus . . . . . . . . . . . . . . 5156.7.4 Peritonitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5156.7.5 Gastrointestinalblutung . . . . . . . . . . 5176.8 Leber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5196.8.1 Anatomie und Physiologie . . . . . . . . 5196.8.2 Diagnostik beiLebererkrankungen . . . . . . . . . . . . . 5206.8.3 Pathophysiologische Reaktionender Leber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5236.8.4 Leitsymptome . . . . . . . . . . . . . . . . . 5266.8.5 Hepatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5296.8.6 Toxisch bedingte Leberschäden . . . . 5386.8.7 Cholestatische Lebererkrankungen . 5406.8.8 Leberzirrhose und ihre Komplikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5426.8.9 Stoffwechselkrankheiten der Leber . 5486.8.10 Leberbeteiligung beiAllgemeinerkrankungen . . . . . . . . . . 5496.8.11 Lebertumoren . . . . . . . . . . . . . . . . . 5516.8.12 Lebertransplantation (Leber-TX) . . . 5556.8.13 Traumatische Leberläsion . . . . . . . . 5566.9 Gallenblase und Gallenwege . . . 5576.9.1 Anatomie und Physiologie . . . . . . . . 5576.9.2 Gallenblasensteine(Cholezystolithiasis) . . . . . . . . . . . . . 5586.9.3 Akute Cholezystitis . . . . . . . . . . . . . 5606.9.4 Choledocholithiasis undCholangitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5616.9.5 Gallenblasenpolypen und-adenome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5636.9.6 Gallenblasenkarzinom . . . . . . . . . . . 5636.9.7 Gallengangskarzinom(Cholangiokarzinom) . . . . . . . . . . . . 5636.10 Pankreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5646.10.1 Anatomie und Physiologie . . . . . . . . 5646.10.2 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5656.10.3 Akute Pankreatitis . . . . . . . . . . . . . . 5666.10.4 Chronische Pankreatitis . . . . . . . . . . 5686.10.5 Pankreaskarzinom . . . . . . . . . . . . . . 5706.10.6 Endokrin aktive Tumoren . . . . . . . . . 5726.10.7 Pancreas divisum, Pancreas anulare,ektopes Pankreasgewebe . . . . . . . . 5736.10.8 Pankreasruptur . . . . . . . . . . . . . . . . 574Prüfungsschwerpunkte+++ Dysphagie (Ursachen, Therapie, Refluxkrankheit), gastroduodenales Ulkus (Helicobacter pylori),Colitis ulcerosa (Indikation für medikamentöse/chirurgische Therapie, Spätfolge: Ca), glutensensitiveEnteropathie (morphologische Schäden, Getreidearten, sekundärer Laktasemangel, Folsäuremangel, AKgegen Endomysium), kolorektales Karzinom (Pathogenese, genetische Risiken: HNPCC), Hämochezie-Meläna (Ursachen), Durchfall (Cholera-Erreger, Staphylokokken-Enterotoxin); Hepatitis (Serologie,Therapie), Leberzirrhose (Ursachen, Folgen), Syntheseleistung der Leber und deren Störungen (Laborparameter,Gerinnungsstörungen), HCC (Ursachen, AFP), Ikterus (Ursachen), Gallensteine, Courvoisier-Zeichen,Störungen der endokrinen und exokrinen Pankreasfunktionen (Diabetes mellitus, akutePankreatitis)++ Barrett-Ösophagus; Achalasie, Zenker-Divertikel (Bildgebung); Morbus Crohn (Bildgebung,Komplikationen), Reizdarmsyndrom, pseudomembranöse Kolitis, Karzinoidsyndrom (Symptome, Diagnose),Blut im Erbrochenen (Ursachen, Ösophagusvarizen, Mallory-Weiss-Syndrom), Ileus: paralytisch-mechanisch-spastisch;Autoimmunhepatitis (Symptome, Labor: ANA, SMA), Fettleberhepatitis,Morbus Wilson, Pankreaskarzinom (CT, paraneoplastisch: Thrombophlebitis migrans)+ Divertikulitis, Hiatushernien: (Formen, Bildgebung), Siegelringzellkarzinom des Magen; Echinokokkose(CT), Amöben-Leberabszess (Symptome), Gallenblasenempyem, PSC (assoziiert mit Colitis ulcerosa)

6.1 Anatomie und Physiologie des Magen-Darm-Trakts4356.1 Anatomie und Physiologiedes Magen-Darm-Trakts6.1.1 Anatomie des Magen-Darm-TraktsBezug zum PeritoneumIm Bauchraum werden intra-, retro- und extraperitonealeOrgane unterschieden:• Intraperitoneale Organe sind vollständig vonPeritoneum viscerale umhüllt und über ein Mesenteriumbeweglich an der hinteren Bauchwandfixiert: Leber, Gallenblase, Milz, Magen, Pars superiorduodeni, Jejunum, Ileum, Caecum, Appendixvermiformis, Colon transversum, Colon sigmoideum.Über das Mesenterium als elastischePeritoneumduplikatur findet die Versorgung mitLymph- und Blutgefäßen sowie Nerven statt.• (Sekundär) retroperitoneale Organe haben nuran der Vorderseite Kontakt zum Peritoneum:Pankreas, Duodenum (außer Pars superior), Colonascendens und descendens, Rektum (bis Flexurasacralis).• Extraperitoneale Organe (syn. primär retroperitoneal)liegen komplett außerhalb des Peritonealraums:Niere, Nebenniere, Ureter, Ductus thoracicus,Grenzstrang, V. cava inferior, Aorta abdominalis.Beim embryonalen „Eindrehen“ der Verdauungsorganeentstehen Mesenterialduplikaturen (z. B. Lig.gastrocolicum, großes und kleines Netz) und teilweiseabgeschlossene Rezessus (z. B. Bursa omentalis)innerhalb der Bauchhöhle.Arterielle BlutversorgungDie Verdauungsorgane des Bauchraums werdenüber drei große, ventral <strong>aus</strong> der Bauchaorta abzweigendeArterienstämme versorgt (› Abb. 6.1):• #Truncus coeliacus: Seine drei Äste versorgen Leber,Gallenblase, Magen, Pankreas und Duodenum.• A. mesenterica superior: Kleinere Äste versorgenDuodenum, Magen und Pankreas; der arkadenförmigverzweigte Hauptteil versorgt denganzen Dünndarm sowie den Dickdarm bis zumQuerkolon nahe der linken Flexur.• A. mesenterica inferior: Sie versorgt die untereHälfte des Dickdarms sowie mit ihrem Endast,6TruncuscoeliacusA. gastricasinistraA. hepaticacommunisLeberA. lienalisMilzA.hepaticapropriaA. gastricadextraMagenAortaA. mesentericasuperiorA. gastroduodenalisA. mesentericainferiorAbb. 6.1 Arterielle Blutversorgungder Abdominalorgane (ohneAbbildung der Nieren). [L190]DünndarmAa. iliacae communesDickdarm

4366 Gastroenterologie6der A. rectalis superior, den größten Teil des Rektums.Das Rektum wird zusätzlich über kleinere Arterien<strong>aus</strong> der A. iliaca interna und der A. pudenda internaversorgt.##Venöse Blutversorgung und PfortadersystemDie Bauchorgane sammeln ihr venöses, nährstoffreichesBlut im Pfortadersystem zur Einspeisung in dieLeber. Wie bei der arteriellen Versorgung machtauch hier das mittlere und untere Rektum eine Ausnahme:Dieser Teil gibt sein Blut über die Vv. iliacaedirekt in die V. cava inferior ab. Rektal applizierteMedikamente gelangen so ohne Leberpassage in dengroßen Kreislauf.Lymphatische VersorgungEin Großteil der Nahrungsfette wird über dieLymphgefäße des GI-Trakts aufgenommen undüber den Ductus thoracicus an die Blutzirkulationweitergeleitet. Bei einer Obstruktion bildet sich triglyzeridhaltiger,sog. chylöser Aszites.Wandaufbau des DarmrohrsDie Darmwand besteht einheitlich <strong>aus</strong> Mukosa,Submukosa, Muskularis und Serosa, mit Anpassungan die spezifischen Erfordernisse des entsprechendenDarmabschnitts. Die Mukosa wiederumsetzt sich <strong>aus</strong> Lamina epithelialis, Lamina propriaund Lamina muscularis mucosae zusammen. Erstdie Lamina propria mucosae enthält Blut- undLymphgefäße. #Infiltriert ein Karzinom von der Laminaepithelialis mucosae <strong>aus</strong>gehend über die Basalmembrandiese Schicht, ist eine Metastasierungüber die Blut- und Lymphwege möglich.##Das intestinale NervensystemDie Motorik des GI-Trakts ist großenteils unwillkürlichgesteuert. Über den zwischen den beiden Schichtender Tunica muscularis gelegenen Plexus myentericus(Auerbach) und den in der Submukosa gelegenenPlexus submucosus (Meißner) wird die Motilitätder glatten Muskulatur im Rahmen der Peristaltikreguliert (intrinsische Innervation). Der Plexus submucosusinnerviert zu<strong>dem</strong> Blutgefäße und Epithelzellenund beeinflusst damit auch die Sekretion vonVerdauungsenzymen und Muzinen (› Tab. 6.1).Auch fördernde parasympathische (N. vagus) undhemmende sympathische Einflüsse regulieren imRahmen der extrinsischen Innervation Muskeltätigkeitund Sekretion. Über den N. vagus laufendeAfferenzen sind im Zusammenspiel mit <strong>dem</strong> ZNSfür die koordinierte motorische Funktion von Ösophagusund proximalen Magen sowie für den Defäkationsreflexvon Bedeutung.6.1.2 Physiologie des Magen-Darm-TraktsTransport, Durchmischung, SpeicherungDie autoregulative Motilität des Magen-Darm-Trakts umfasst im Rahmen der mechanischen Verdauung:• Segmentationsbewegungen: (stehende Wellen) Durchmischung des Darminhalts, optimalerKontakt von Darmwand und Speisebrei• peristaltische Kontraktionen: (propulsive Wellen) Weitertransport des Speisebreis von oralnach anal• Akkommodationsreflex: Speicherung größererVolumina ohne Erhöhung des intraluminalenDrucks in proximalem Magen, Colon ascendensund Rektum durch Muskeltonus• tonische Dauerkontraktionen (Spasmus): typischfür die Sphinkteren (Pylorus, Ileozökalklappe,Anus).Digestion, Absorption, Sekretion,FlüssigkeitskonservierungDigestion bedeutet mechanische und chemischeZerlegung der Nahrung in resorbierbare Moleküle.Die Zerkleinerung dient dabei auch <strong>dem</strong> Abbau antigenerEigenschaften der Nahrung.Im Rahmen der Absorption (= Resorption) werdendie Moleküle in die Blut- oder Lymphbahn aufgenommen.Hauptaufnahmemechanismen sinddie passive Permeation durch die Darmmukosa(vor allem Na + und Wasser) und der energieabhängige,aktive Transport (Glukose, Galaktose, Aminosäuren,Phosphate, Vitamine, kurzkettige Fettsäuren).Hauptabsorptionsorte sind Jejunum undIleum. Gallensalze und Vitamin B 12 werden im distalenIleum resorbiert. Kurzkettige Fettsäuren werdenauch noch im tieferen Dickdarm aufgenommen.Der Dünndarm kann zu<strong>dem</strong> über eine Na + -K + -Pumpe mittels cAMP und cGMP Wasser und Elekt-

6.1 Anatomie und Physiologie des Magen-Darm-Trakts437rolyte sezernieren. #Das Choleratoxin aktiviert übereine ADP-Ribosylierung des G-Rezeptors die Adenylatzyklase(› 12.10.2).## Das hitzelabile E.-coli-Toxin aktiviert ebenfalls die Adenylatzyklase. Beidesführt zu schweren sekretorischen Durchfällen. DieSekretion kann außer<strong>dem</strong> durch intestinale Hormonewie das Vasoactive intestinal Peptide (vasoaktivesintestinales Peptid, VIP, beim Karzinoidsyndrom,› 6.5.8), Laxanzien und dekonjugierte Gallensäurenaktiviert werden. Eine passive Sekretion kannzu<strong>dem</strong> durch Veränderungen am epithelialenSchlussleistennetz, z. B. bei pseudomembranöserKolitis, <strong>aus</strong>gelöst werden.Im GI-Trakt werden täglich ca. 10 l Flüssigkeitumgesetzt: 2 l von außen zugeführte Flüssigkeit, 1 lSpeichel, 2 l Magensekret, 2 l Gallen-/Pankreassekretsowie 3 l vom Dünndarm sezernierte Flüssigkeit.Hiervon werden 96 % im Dünndarm und 3 % imDickdarm resorbiert. Mit <strong>dem</strong> Stuhl wird 1 % (ca.100 ml) <strong>aus</strong>geschieden.Biochemische FunktionDas Zottenepithel des Dünndarms besteht <strong>aus</strong> absorptivenEnterozyten sowie vereinzelt <strong>aus</strong> schleimproduzierendenBecherzellen. Es wird innerhalbvon 3–6 Tagen durch mitotisch aktive Enterozyten-Vorläuferzellen erneuert, die in den Krypten sitzen.Dort befinden sich zu<strong>dem</strong> endokrine Zellen, Paneth-Zellensowie weitere Becherzellen.Im Kolon fehlen die Zotten. In den Kolonkryptenfinden sich Becherzellen.Neben den Becherzellen tragen Magendrüsen(mit Beleg-, Haupt- und Nebenzellen) sowie Mundspeicheldrüsen,Pankreas und Leber maßgeblich zurSekretion bei. Die Sekretionsvorgänge liefern dieVerdauungsenzyme und den vor Selbstverdauungschützenden Muzinfilm.Der Plexus submucosus steuert im Rahmen dernervalen Regulation die Drüsen der Darmwandüber die cholinergen bzw. die peptidergen TransmitterDynorphin bzw. VIP. Außerhalb der Wanddes GI-Trakts liegende exokrine Drüsen werdendurch Sympathikus und Parasympathikus reguliertu. a. über Acetylcholin, Noradrenalin, VIP und Cholezystokinin(CCK).Die humorale Steuerung erfolgt über APUD-Zellen(Amine-Precursor Uptake and Decarboxylation)im Mukosaepithel, die u. a. Gastrin, Sekretin, CCK,GIP (Glucose-dependent Insulin-releasing Peptide)bilden.Diese werden entweder in das Blut abgegeben(endokrine Wirkung), wirken direkt auf ihre Nachbarzellenein (parakrine Wirkung) oder dienen alsNeurotransmitter des Darmnervensystems (neurokrineWirkung). Durch ihre stimulierende bzw.hemmende Wirkung auf glatte Muskulatur und sezernierendeZellen steuern sie Sekretion, Verdauungund Motilität der Darmwand (› Tab. 6.1).Immunologische FunktionDer GI-Trakt ist vielen potenziell antigen wirkendenSubstanzen wie Mikroorganismen, Eiweißen undEnterotoxinen <strong>aus</strong>gesetzt. Zur Antigenabwehr werdenKeime im Schutzfilm der Schleimhaut immobilisiertund durch die Magensalzsäure abgetötet. Eiweißewerden <strong>aus</strong>gefällt und enzymatisch verdaut. Außer<strong>dem</strong>findet im darmassoziierten Gewebe(GALT, Gut-associated lymphatic Tissue) Antikörperbildungstatt: 75 % aller AK-produzierenden Zellendes Körpers sind in der Darmschleimhaut lokalisiert(Peyer-Plaques und Basalmembran). Die meistendieser Zellen sind zur Bildung von sekretorischemIgA befähigt und spielen v. a. bei der Abwehrvon Viren eine wichtige Rolle.Bakterien im DarmDie bakterielle Besiedelung des GI-Trakts ist vor allemauf Ileum und Kolon beschränkt (10 11 –10 12Keimen/ml), darunter Bacteroides fragilis, E. coli,Klebsiellen und Enterobacter, welche u. a. VitaminK und Ammoniak ( hepatische Enzephalopathiebei Leberzirrhose, › 6.8.8) synthetisieren. DieDarmflora bildet sich in den ersten Lebenstagendurch den Kontakt mit <strong>dem</strong> mütterlichen Vaginaltraktsowie anderen Umgebungsquellen <strong>aus</strong> und istentscheidend für die Entwicklung eines gesundenImmunsystems. Im späteren Leben hängt die Zusammensetzungder Darmflora von den aufgenommenenKeimen und probiotischen Nahrungsbestandteilenab. #Eine Antibiotikatherapie kann dieDarmflora beeinträchtigen und zur pseudomembranösenKolitis durch Clostridium difficile führen( Stuhluntersuchung auf C. difficile und dessenToxin, Behandlung mit Metronidazol oder Vancomycin).6

TBL4386 Gastroenterologie6Tab. 6.1 Übersicht über die sekretionssteuernden Peptide.Gastrin Cholezystokinin Sekretin GIP HistaminBildungsort G-Zellen ( im Magenantrum, inder Duodenalmukosalokalisiert)I-Zellen der Duodenal-und JejunumschleimhautS-Zellen der Duodenum-und JejunumschleimhautK-Zellen des gesamtenDünndarmsendokrine Zellender tubulären Magendrüsen(sog.ECL-Zellen)Wirkung • HCl-Sekretionder Belegzellendes Magens• Peristaltikdurch Wirkungauf die Muskulaturdes Magenantrums• trophische Wirkungauf die Epithelienvon Magenund DuodenumStimulationder SekretiondurchHemmungder Sekretiondurch• Nahrungspeptide• bestimmte Aminosäurenim Magenlumen• vagale Afferenzen• hohe Katecholaminkonzentrationenim Serum• GallensäurenMagensaft-pH ≤ 3Sekretin, Somatostatin,GIP• Gallenblasenkontraktionundgleichzeitige ÖffnungdesSphincter Oddi( Gallensaft<strong>aus</strong>schüttung)• Pepsinogenbildungin denHauptzellen desMagens, jedoch• HCl-Sekretion• freie Fettsäuren• Peptide• bestimmte Aminosäuren• Glukose im DuodenallumenTrypsin• Stimulierung derPankreasgänge zurBildung eines alkalischen,bikarbonatreichenSekrets• Magenentleerungdurch Hemmungder Magenmuskulatur• Alkalisierung derGalle im Gallengangsystem• Salz- und Wasserresorptionin derGallenblase• sauren Chymus(Magen-pH < 3)• Insulinfreisetzung<strong>aus</strong> den B-Zellen des Pankreas• HCl-Sekretionund der motorischenAktivitätdes Magens• Glukose• Fett• Aminosäuren• niedriger pH-Wert im oberenDünndarm• Sekretion vonHCl bzw. vonPepsinogenennach Bindungan die H 2 -RezeptorenderBeleg- undHauptzellen• vagale Stimulation6.2 Diagnostik beigastrointestinalenErkrankungen6.2.1 AnamneseKardinalsymptome bei Magen-Darm-Erkrankungen• Bauchschmerzen (viszeraler vs. somatischerSchmerz, › Tab. 6.2).• Appetitveränderungen, Abneigung gegen Nahrungsmittel,Nahrungsunverträglichkeiten• Übelkeit und Erbrechen: Häufigkeit, Konsistenz,Beimengungen von Galle, Hämatin, Blut, zeitlicherZusammenhang mit der Nahrungsaufnahme• Stuhlveränderungen: Konsistenz, Farbe (entfärbterStuhl bei Cholestase), Häufigkeit, Zeitpunktdes letzten Stuhlgangs, Beimengungen(z. B. Blutauflagerungen, Teerstuhl, Fettauflagerungen,Schleimbeimengungen), Geruch undMenge (fauler Geruch und voluminöser Stuhl beiMalabsorption)Weiterführende Anamnese• Urogenitalsystem: Menstruation, Symptome von„Geschlechtskrankheiten“, Harnwegserkrankungen• Fieber• Medikamenteneinnahme: vor allem fragen nachNSAR, ASS, Antikoagulanzien• Vorerkrankungen: KHK (Arteriosklerose Anginamesenterialis), Herzrhythmusstörungen (Mes-

4406 Gastroenterologie6„hochgestellte“ Darmgeräusche (bei mechanischemIleus), „Totenstille“ bei paralytischem Ileus,plätschernde Geräuschkaskaden (z. B. bei Durchfall)und Gefäßgeräusche bei Bauchaortenaneurysmaoder Nierenarterienstenose.Perkussion• Größe von Leber und Milz• freie Flüssigkeit in der Bauchhöhle (z. B. Aszites):wechselnde Dämpfung bei Umlagerung?• tympanitischer Klopfschall: Meteorismus oderIleusPalpationVon der Peripherie zum Schmerzzentrum hin! BeimGesunden sind meist Leberunterrand und Colon descendens(linker Unterbauch) tastbar, ebenso diegefüllte Blase über <strong>dem</strong> Schambein. Die Milz ist normalerweisenicht zu tasten.• Druckschmerz?, muskuläre Abwehrspannung?,„Loslass-Schmerz“ und Auslösung eines Schmerzesdurch vorsichtiges Beklopfen der Bauchwand(beides positiv bei peritonealer Reizung)• Größe von Leber und Milz (Palpation im kleinenBecken beginnen, um starke Vergrößerung nichtzu übersehen), Pulsationen?, ungewöhnliche Tumoren?,am häufigsten verhärtete Stuhlmassenim Bereich des Kolonrahmens getastet Abgrenzunggegenüber malignen Raumforderungen• Untersuchung der Bruchpforten (Nabel, Leiste,Oberschenkel, Skrotum/Labien)• bei Verdacht auf freie Flüssigkeit (z. B. Aszites):Wellenschlagphänomen, Perkussion mit wandernderGrenze der Dämpfung bei Seitlagerung?Rektale Untersuchung• Analkanal: Sphinktertonus, Stenosen (z. B. beiMorbus Crohn), Resistenzen (z. B. bei Karzinomoder thrombosierten Hämorrhoiden)• Ampulla recti: fixierte, indurierte Schleimhautbzw. tastbarer Tumor (bei Karzinom), Druckschmerzim Douglas-Raum (z. B. bei Appendizitis);Douglas-Vorwölbung und -fluktuation (beiintraperitonealer Eiter- oder Flüssigkeitsansammlung);Beurteilung der Prostata (verstrichenerSulkus bei Prostataadenom, harte Konsistenzund höckerige Oberfläche bei Prostatakarzinom);bei Frauen anterior meist Cervix uteri tastbar• Rückzug des Fingers: prompter, suffizienterAnalverschluss?, Blut am Fingerling Hinweisauf Hämorrhoiden, Analfissur, chronisch entzündlicheDarmerkrankungen (CED), Rektumkarzinom,Polypen oder MesenterialinfarktGynäkologische/andrologische UntersuchungBei Unterbauchbeschwerden müssen gynäkologische(z. B. Gravidität, Extrauteringravidität, Ovarialtorsion,sexuell übertragene Erkrankung) bzw. andrologische(z. B. Hodentorsion, Epididymitis) Befunde<strong>aus</strong>geschlossen werden; ggf. Überweisung.LaborVgl. spezielle Krankheitsbilder.6.2.3 Apparative Diagnostik undFunktionstestsEinen Überblick über die bildgebende Diagnostikam GI-Trakt gibt › Tab. 6.3:Radio-InfoDifferenzialdiagnosen extraluminaler Luft in derAbdomenübersichtsaufnahme• freie Luft:– häufige Ursachen: Organperforation/-ruptur, physiologischbis 14 Tage nach Bauchoperationen– retroperitoneal: streifige Aufhellung am lateralenPsoasrand– intraperitoneal: unter Zwerchfell (im Stehen), zwischenLeber, Zwerchfell und lateraler Bauchwand(in Linksseitenlage)• Luft in der Darmwand (Pneumatosis intestinalis):häufige Ursachen:– ischämische Darmnekrosen– Entzündungen und Abszesse– posttraumatisch– Volvulus und Invagination– nekrotisierende Enterokolitis (bei Früh-/Neugeborenen)• Luft im Gallengangssystem: häufige Ursachen:– Steinperforation bei Konkrementen– Tumoren– Cholezystitis– postoperativ/postinterventionell nach ERCP• Luft im kleinen Becken: häufige Ursachen:– Douglas-Abszess– Kolon-Becken-Fistel[MW]

TBL6.2 Diagnostik bei gastrointestinalen Erkrankungen441Tab. 6.3 Übersicht der wichtigsten bildgebenden Verfahren am Magen-Darm-Trakt.Verfahren Vorteile NachteileUltraschallnichtinvasiv, keine Strahlenbelastung, wichtigsteabdominelle „Übersichtsuntersuchung“schlechte Visualisierung bei Gasüberlagerung(Darmrohr!)EndoskopieLeeraufnahme desAbdomenskeine Information über Organ- und SchleimhautprozesseKontrastmitteldarstellungim Einfachkontrast(„Breischluck“)Kontrastmitteldarstellungim DoppelkontrastKolon-KontrastmitteleinlaufCTMRTAngiografiehervorragende Darstellung von Schleimhautdetails,gleichzeitig Biopsieentnahme sowie Intervention(Polypenabtragung, Blutstillung) möglichstellt Gasverteilung, Spiegelbildungen (Ileus?),#freie Luft (Perforation? Indikation zur Laparotomie)##und Verkalkungen dar (› Abb. 6.2)*zeigt grobe intraluminale anatomische Defektesowie Motilitätgut zur Darstellung von Ulzera und Tumorenzeigt intraluminale Tumoren, Polypen, Fisteln,Divertikel und grobe Schleimhautveränderungenhervorragende anatomische Definition inklusiveRetroperitoneum und größerer Gefäße; Darstellungder Darmwanddickehervorragende anatomische Darstellung inklusiveDarmwanddicke und Perfusionsverhältnissen,keine Strahlenbelastungkann Blutungsquelle bei akuter Blutung lokalisieren;diagnostisch z. B. bei Panarteriitis nodosa.teuer, invasiv; große Teile des Dünndarmsbei konventionellen Verfahren nicht einsehbarstellt oberflächliche Mukosaveränderungenunzureichend darübersieht manche oberflächlichen Schleimhautläsionen,keine sicheren Aussagen zurDignität möglichunangenehm für den Patienten, übersiehtoberflächliche Läsionen; Perforationsgefahrteuer, Strahlen- und Belastung mit Kontrastmittel(KM), keine Aussagen über Mukosa,Darmrohr oft schlecht darstellbarteuer, nicht überall verfügbarinvasives Verfahren mit hoher KM-Belastung,stellt nur stärkere Blutungen (> 0,5 ml/min) dar* Eine „Luftansammlung“ zwischen Zwerchfell und Leber findet sich auch beim Chilaiditi-Syndrom: Interposition der Flexuracoli dextra zwischen Leber und Zwerchfell mit Druckgefühl und kolischen Schmerzen.6FunktionsuntersuchungenLangzeit-pH-MetrieTransnasal wird eine pH-Elektrode im unteren Ösophagusplatziert, über die der pH-Wert alle 4–6 süber 24 h gemessen und in einem transportablenAufzeichungsgerät gespeichert wird. pH-Werte ≤ 4sind Hinweise auf einen Reflux, müssen jedoch gegenüberphysiologischen Refluxereignissen durchdas Langzeit-pH-Profil abgegrenzt werden.Abb. 6.2 Röntgenbild (im Stehen) eines Patienten mit Perforationdes GI-Trakts: deutliche Luftsicheln unter den Zwerchfellkuppeln.[E355]#ManometrieÜber mehrlumige Katheter werden Druckschwankungenbei Ruhedruck, Spontanmotorik und Peristaltiknach Wasserschlucken z. B. zur Abklärungeiner Dysphagie oder Achalasie an mehreren Punktenim Ösophagus registriert, bei Bedarf kontinuierlichüber 24 h. Die Manometrie kann auch am Rektumangewendet werden, z. B. zur Abgrenzung einerchronisch-habituellen Obstipation gegenüber einerganglionären Störung wie Morbus Hirschsprung.##