Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

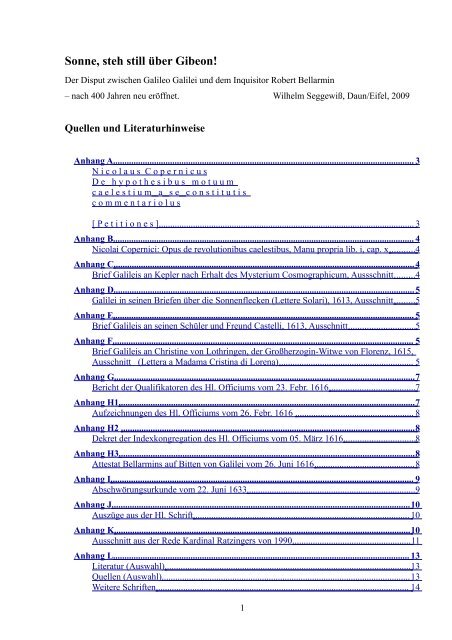

<strong>Sonne</strong>, <strong>steh</strong> <strong>still</strong> <strong>über</strong> <strong>Gibeon</strong>!<br />

Der Disput zwischen Galileo Galilei und dem Inquisitor Robert Bellarmin<br />

– nach 400 Jahren neu eröffnet. Wilhelm Seggewiß, Daun/Eifel, 2009<br />

Quellen und Literaturhinweise<br />

Anhang A....................................................................................................................................<br />

3<br />

N i c o l a u s C o p e r n i c u s<br />

D e h y p o t h e s i b u s m o t u u m<br />

c a e l e s t i u m a s e c o n s t i t u t i s<br />

c o m m e n t a r i o l u s<br />

[ P e t i t i o n e s ] ................................................................................................................ 3<br />

Anhang B....................................................................................................................................<br />

4<br />

Nicolai Copernici: Opus de revolutionibus caelestibus, Manu propria lib. i, cap. x...........<br />

4<br />

Anhang C....................................................................................................................................<br />

4<br />

Brief Galileis an Kepler nach Erhalt des Mysterium Cosmographicum, Aussschnitt.........<br />

4<br />

Anhang D....................................................................................................................................<br />

5<br />

Galilei in seinen Briefen <strong>über</strong> die <strong>Sonne</strong>nflecken (Lettere Solari), 1613, Ausschnitt.........<br />

5<br />

Anhang E....................................................................................................................................<br />

5<br />

Brief Galileis an seinen Schüler und Freund Castelli, 1613, Ausschnitt.............................<br />

5<br />

Anhang F....................................................................................................................................<br />

5<br />

Brief Galileis an Christine von Lothringen, der Großherzogin-Witwe von Florenz, 1615,<br />

Ausschnitt (Lettera a Madama Cristina di Lorena) ........................................................... 5<br />

Anhang G....................................................................................................................................<br />

7<br />

Bericht der Qualifikatoren des Hl. Officiums vom 23. Febr. 1616.....................................<br />

7<br />

Anhang H1..................................................................................................................................<br />

7<br />

Aufzeichnungen des Hl. Officiums vom 26. Febr. 1616 .................................................... 8<br />

Anhang H2 ................................................................................................................................. 8<br />

Dekret der Indexkongregation des Hl. Officiums vom 05. März 1616...............................<br />

8<br />

Anhang H3..................................................................................................................................<br />

8<br />

Attestat Bellarmins auf Bitten von Galilei vom 26. Juni 1616............................................<br />

8<br />

Anhang I.....................................................................................................................................<br />

9<br />

Abschwörungsurkunde vom 22. Juni 1633..........................................................................<br />

9<br />

Anhang J...................................................................................................................................<br />

10<br />

Auszüge aus der Hl. Schrift...............................................................................................<br />

10<br />

Anhang K..................................................................................................................................<br />

10<br />

Ausschnitt aus der Rede Kardinal Ratzingers von 1990....................................................<br />

11<br />

Anhang L..................................................................................................................................<br />

13<br />

Literatur (Auswahl) ............................................................................................................ 13<br />

Quellen (Auswahl) ............................................................................................................. 13<br />

Weitere Schriften...............................................................................................................<br />

14<br />

1

Anhang A<br />

N i c o l a u s C o p e r n i c u s<br />

D e h y p o t h e s i b u s m o t u u m<br />

c a e l e s t i u m a s e c o n s t i t u t i s<br />

c o m m e n t a r i o l u s<br />

[ P e t i t i o n e s ]<br />

___________________________________________<br />

Igitur cum haec animadvertissem ego, saepe cogitabam, si forte rationabilior modus circulorum inveniri<br />

possit, e quibus omnis apparens diversitas dependeret, omnibus in seipsis aequaliter motis,<br />

quemadmodum ratio absoluti motus poscit. rem sane diffcilem aggressus ac paene inexplicabilem obtulit<br />

se tandem, quomodo id paucioribus ac multo convenientioribus rebus, quam olim sit proditum, feri<br />

possit, si nobis aliquae petitiones, quas axiomata vocant, concedantur, quae hoc ordine sequuntur.<br />

Prima petitio<br />

Omnium orbium caelestium sive sphaerarum unum centrum non esse.<br />

Secunda petitio<br />

Centrum terrae non esse centrum mundi, sed tantum gravitatis et orbis Lunaris.<br />

Tertia petitio<br />

Omnes orbes ambire Solem, tanquam in medio omnium existentem, ideoque circa Solem esse centrum<br />

mundi.<br />

Quarta petitio<br />

Minorem esse comparationem distantiarum Solis et terrae ad altitudinem frmamenti, quam<br />

semidimetientis terrae ad distantiam Solis, adeo ut sit ad summitatem frmamenti insensibilis.<br />

Quinta petitio<br />

Quicquid ex motu apparet in frmamento, non esse ex parte ipsius, sed terrae. Terra igitur cum proximis<br />

elementis motu diurno tota convertitur in polis suis invariabilibus frmamento immobili permanente ac<br />

ultimo caelo.<br />

Sexta petitio<br />

Quicquid nobis ex motibus circa Solem apparet, non esse occasione ipsius, sed telluris et nostri orbis, cum<br />

quo circa Solem volvimur ceu aliquo alio sidere, sicque terram pluribus motibus ferri.<br />

Septima petitio<br />

Quod apparet in erraticis retrocessio ac progressus, non esse ex parte ipsarum sed telluris. huius igitur<br />

solius motus tot apparentibus in caelo diversitatibus suffcit.<br />

Quelle: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Copernicus/kop_c00.html<br />

2

Anhang B<br />

Nicolai Copernici: Opus de revolutionibus caelestibus, Manu propria lib. i, cap. x<br />

Die erste und oberste von allen Sphären ist die der Fixsterne, die sich selbst und alles<br />

andere enthält (…). Es folgt als erster Planet Saturn, der in dreißig Jahren seinen<br />

Umlauf vollendet. Hierauf Jupiter mit seinem zwölfjährigen Umlauf. Dann Mars, der in<br />

zwei Jahren seine Bahn durchläuft. Den vierten Platz in der Reihe nimmt der jährliche<br />

Kreislauf ein, in dem, wie wir gesagt haben, die Erde mit der Mondbahn als Epizykel<br />

enthalten ist. An fünfter Stelle kreist Venus in neun Monaten. Die sechste Stelle<br />

schließlich nimmt Merkur ein, der in einem Zeitraum von achtzig Tagen seinen Umlauf<br />

vollendet. In der Mitte von allen aber hat die <strong>Sonne</strong> ihren Sitz.<br />

Denn wer möchte sie in diesem herrlichen Tempel als Leuchte an einen anderen oder gar<br />

besseren Ort stellen als dorthin, von wo aus sie das Ganze zugleich beleuchten kann?<br />

Nennen doch einige sie ganz passend die Leuchte der Welt, andere den Weltengeist,<br />

wieder andere ihren Lenker, Trismegistos nennt sie den sichtbaren Gott, die Elektra des<br />

Sophokles den Allessehenden.<br />

So lenkt die <strong>Sonne</strong> gleichsam auf königlichem Thron sitzend, in der Tat die sie<br />

umkreisende Familie der Gestirne. Auch wird die Erde keineswegs der Dienste des<br />

Mondes beraubt, sondern der Mond hat (...) mit der Erde die nächste Verwandtschaft.<br />

Indessen empfängt die Erde von der <strong>Sonne</strong> und wird mit jährlicher Frucht gesegnet.<br />

Quelle: N. Kopernikus, De rev., Handschrift, Erstes Buch, Kap. 10 (neben der Zeichnung!)<br />

Anhang C<br />

Brief Galileis an Kepler nach Erhalt des Mysterium Cosmographicum, Aussschnitt<br />

“Euer Buch, mein gelehrter Doktor, das Ihr mir durch Paulus Amberger zukommen ließet, erhielt<br />

ich nicht vor ein paar Tagen, sondern bloß ein paar Stunden. ... Ich nehme dieses Buch umso<br />

dankbarer an, da ich es für ein Zeichen halte, Eurer Freundschaft für würde befunden worden zu<br />

sein. . . . und ich wünsche mit fürwahr Glück, einen Kameraden bei der Untersuchung der<br />

Wahrheit zu haben, der ein Freund der Wahrheit ist. . . .<br />

Ich will bloß noch hinzufügen, daß ich Euch verspreche, Euer Buch in Ruhe zu lesen, in der<br />

Gewißheit, die bewundernswertesten Dinge darin zu finden, und es umso freudiger zu tun, als<br />

ich mir die Lehre des Kopernikus vor vielen Jahren zu eigen machte und sein Standpunkt es<br />

mir ermöglichte, viele Naturerscheinungen zu erklären, die nach den landläufigen<br />

Hypothesen gewiß unerklärlich blieben. . . . Das Schicksal des Kopernikus [erschreckte mich],<br />

der, obgleich er bei einigen unsterblichen Ruhm erlangte, den unendlich vielen (denn so groß ist<br />

die Zahl der Toren) ein Gegenstand des Spotts und des Hohns ist. . . .”<br />

Galileus Galileus, 4. August 1597<br />

Quelle : Koestler 361, gesamter Brief in Mudry II, 9<br />

3

Anhang D<br />

Galilei in seinen Briefen <strong>über</strong> die <strong>Sonne</strong>nflecken (Lettere Solari), 1613, Ausschnitt<br />

“Vielleicht fügt sich auch dieser Planet *, nicht weniger als die gehörnte Venus, in wunderbarer<br />

Weise dem erhabenen kopernikanischen System ein, weht doch jetzt ein günstiger Wind für die<br />

allgemeine Verbreitung dieser Lehre auf uns zu, der kaum noch Ängste vor Wolken oder<br />

Gegenwind aufkommen läßt.”<br />

* Gemeint ist Saturn. Galilei hatte statt Saturn mit Ring ein Art Dreiersystem gesehen (wegen<br />

ungenügender Qualität seines Teleskops) und interpretierte es als Saturn mit zwei Monden.<br />

Quelle: Koestler 437<br />

Anhang E<br />

Brief Galileis an seinen Schüler und Freund Castelli, 1613, Ausschnitt<br />

Ich möchte glauben, daß die Autorität der heiligen Schrift nur den Zweck hat, die Menschen von<br />

den Glaubenssätzen zu <strong>über</strong>zeugen, die für ihr Heil nötig sind, und die <strong>über</strong> jede menschliche<br />

Erkenntnis hinausgehen, und die daher durch keine Wissenschaft und durch kein anderes Mittel<br />

als durch den Mund des heiligen Geistes dem Glauben nahe gebracht werden können.<br />

Ich will zunächst dem Gegner zuge<strong>steh</strong>en, daß die Worte der Schrift genau so verstanden werden<br />

sollen, wie sie erklingen, d.h. daß Gott auf das Gebot des Josua die <strong>Sonne</strong> <strong>still</strong><strong>steh</strong>en hieß und so<br />

den Tag verlängerte, damit er den Sieg gewinnen konnte. Dann verlange ich aber, daß das gleiche<br />

für mich gilt, und daß ich nicht an den Wortlaut gebunden bin, während der Gegner frei ist, die<br />

Bedeutung der Worte zu ändern und zu verwandeln. Ich sage dann, 10 daß jene Stelle die<br />

Falschheit und Unmöglichkeit des aristotelisch-ptolemäischen Weltsystems dartut, während sie<br />

sich bestens mit dem kopernikanischen verträgt. Wenn wir mit Kopernikus der Erde die täglichen<br />

Bewegungen zuweisen, wer sieht dann nicht, daß es zum Stillstand des ganzen Systems, ohne<br />

Änderung der gegenseitigen Lage der Planeten, zwecks Verlängerung des Tages, genügt, die<br />

<strong>Sonne</strong> zur Ruhe zu bringen, genau wie es in der Schrift <strong>steh</strong>t?<br />

Quelle: Textsammlung: Der Fall Galilei, W. Rade<br />

Dazu auch: "Die Hl. Schrift kann nie lügen oder irren. Wenn aber auch die Bibel nicht irren<br />

kann, so könnte doch ein Ausleger derselben in verschiedener Weise irren. Ein solcher Irrtum<br />

wäre es, wenn wir immer bei der eigentlichen Bedeutung des Wortes <strong>steh</strong>en bleiben wollten (...).<br />

Denn wir müßten dann Gott Hände, Füße, Ohren beilegen und nicht minder körperliche und<br />

menschliche Affekte.“<br />

Anm.: der gesamte Brief (deutsch) in Mudry I, 168<br />

Anhang F<br />

Brief Galileis an Christine von Lothringen, der Großherzogin-Witwe von Florenz, 1615,<br />

Ausschnitt (Lettera a Madama Cristina di Lorena)<br />

4

Ich frage mich, ob da nicht eine Art Ausflucht vorliegt, wenn man es unterläßt, die Tugenden<br />

namentlich aufzuführen, welche der geheiligten Theologie gestatten, sich den Titel >Königin<<br />

beizulegen. Sie würde diesen Namen verdienen, wenn sie alles in sich schlösse, was wir aus den<br />

anderen Wissenschaften erfahren, und es mit besseren Methoden und profunderer Gelehrsamkeit<br />

erwiese . . . Oder die Theologie könnte Königin sein, weil sie sich mit einem Gegenstand<br />

befaßt, der an Hoheit alle Gegenstände, welche die übrigen Wissenschaften ausmachen,<br />

<strong>über</strong>trifft, und weil ihre Lehren auf viel erhabenerer Weise geoffenbart werden.<br />

Quelle: Koestler 441f.<br />

Mir scheint, wir sollten in der Diskussion von Naturproblemen nicht von der Autorität der<br />

Bibeltexte ausgehen, sondern von der Sinneserfahrung und von notwendigen Beweisführungen.<br />

Denn die Heilige Schrift und die Natur gehen gleicherweise aus dem göttlichen Wort hervor, die<br />

eine als Diktat des Heiligen Geistes, die andere als gehorsamste Vollstreckerin von Gottes<br />

Befehlen. Zudem ist es der Heiligen Schrift erlaubt (da sie sich dem Verständnis aller Menschen<br />

zuneigt), manche Dinge – soweit es die reine Wortbedeutung angeht - scheinbar abweichend von<br />

der absoluten Wahrheit zu sagen. Aber die Natur ist andererseits unerklärlich und unwandelbar;<br />

sie <strong>über</strong>schreitet nie die Grenzen der Gesetze, die ihr auferlegt sind, so als ob es sie nicht<br />

kümmere, ob ihre dunklen Gründe und Wirkweisen dem Ver<strong>steh</strong>en des Menschen greifbar sind<br />

oder nicht. Es ist klar, daß jene Dinge, natürliche Wirkungen betreffend, die entweder die<br />

Erfahrung der Sinne uns vor Augen stellt oder notwendige Demonstrationen uns beweisen, auf<br />

keinen Fall auf Grund von Schrifttexten, die wahrscheinlich etwas ganz anderes meinen, in Frage<br />

gestellt oder gar verurteilt werden dürfen. Denn ein Ausdruck der Heiligen Schrift ist nicht an<br />

strikte Bedingungen gebunden wie jede Wirkung in der Natur; und Gott offenbart sich nicht<br />

weniger herrlich in den Wirkungen der Natur als in den heiligen Worten der Schrift.<br />

Natürlich ist es nicht die Absicht des Heiligen Geistes, uns Physik oder Astronomie zu lehren<br />

oder uns zu zeigen, ob sich die Erde bewegt oder nicht. Diese Fragen sind theologisch neutral;<br />

wir sollten jedoch den heiligen Text respektieren und, wo es angebracht ist, die Ergebnisse der<br />

Wissenschaft benutzen, um seine Bedeutung zu erkennen.<br />

Quelle: Textsammlung: Der Fall Galilei, W. Rade<br />

[Schon der Hl. Augustinus habe sich mit scheinbaren Widersprüchen zwischen Wissen und<br />

Glauben beschäftigt, wo er z.B. anführt, daß man das Himmelsgewölbe als Kugel betracht,<br />

während es in der Hl. Schrift hieße, Gott habe es wie einen Teppich ausgebreitet:]<br />

Ecco le sue parole: “Sed ait aliquis: Quomodo non est contrarium iis qui figuram spherae coelo<br />

tribuunt, quod scriptum est in libris nostris, Qui extendit coelum sicut pellem? Sit sane<br />

contrarium, si falsum est quod illi dicunt; hoc enim verum est, quod divina dicit authoritas,<br />

potius quam illud quod humana infirmitas coniicit. Sed si forte illud talibus illi documentis<br />

probare potuerint, ut dubitari inde non debeat, demonstrandum est, hoc quod apud nos est de<br />

pelle dictum, veris illis rationibus non esse contrarium.” . . .<br />

[Der hl. Hieronymus erkläre ausdrücklich, manches in der Hl. Schrift sei einfach nach der<br />

Ausfassung jener Zeit ausgedrückt:]<br />

Di che parlando san Girolamo scrive: “Quasi non multa in Scripturis Sanctis dicantur iuxta<br />

opinionem illius temporis quo gesta referuntur, et non iuxta quod rei veritas continebat.” Ed<br />

altrove il medesimo Santo: “Consuetudinis, Scripturarum est, ut opinionem multarum rerum sic<br />

narret Historicus, quomodo eo tempore ab omnibus credebatur.”<br />

[Und der hl. Thomas klärt <strong>über</strong> die “Leere” auf, <strong>über</strong> der nach Worten der Hl. Schrift der<br />

Himmel gegründet sei. Darunter könne nur der die Erde umgebene Luftraum verstanden werden,<br />

der also in Wirklichkeit nicht leer sei:]<br />

E san Tommaso in Iob, al cap. 27, sopra le parole “Qui extendit aquilonem super vacuum, et<br />

appendit Terram super nihilum”, nota che la Scrittura chiama vacuo e niente lo spazio che<br />

5

abbraccia e circonda la Terra, e che noi sappiamo non esser vòto, ma ripieno d'aria: nulla<br />

dimeno, dice egli che la Scrittura, per accomodarsi alla credenza del vulgo, che pensa che in tale<br />

spazio non sia nulla, lo chiama vacuo e niente. Ecco le parole di san Tommaso: “Quod de<br />

superiori hemisphaerio coeli nihil nobis apparet. nisi saptium aere plenum, quod vulgares<br />

homines reputant vacuum: loquitur enim secundum extimationem vulgarium hominum, pro ut<br />

est mos in Sacra Scriptura.”<br />

Quelle: nach Müller 101f. (kursiv), Galileitext aus der Gesamtausgabe des Briefes<br />

(italienisch) in http://www.liberliber.it/biblioteca/g/galilei/lettere/html/lett14.htm<br />

Wenn nun wahrhaft erwiesene physikalische Schlußfolgerungen der Schrift nicht untergeordnet<br />

werden müssen, sondern vielmehr nachgewiesen werden muß, daß die letztere den ersteren nicht<br />

widerspricht, dann muß, bevor eine physikalische Behauptung verurteilt wird, gezeigt werden,<br />

daß sie nicht auf das genaueste erwiesen ist – und zwar nicht von denen, die sie für wahr<br />

halten, sondern von denen, die sie für falsch erklären. Das scheint mir sehr begründet und<br />

natürlich, denn diejenigen, die ein Argument für falsch halten, finden viel leichter den Fehler als<br />

diejenigen, die es für wahr und <strong>über</strong>zeugend halten . . .<br />

Quelle: Koestler 443<br />

(Schlußworte, untesrchiedlich in diversen Fassungen des Briefes:)<br />

Naturam Rerum invenire difficile; et ubi inveneris, indicare in vulgus nefas - Das Wesen der<br />

Dinge ist schwer zu ergründen, und falls du es ergründet, hüte dich, es der Menge zu sagen. 1<br />

Quelle: Müller 102<br />

Anhang G<br />

Bericht der Qualifikatoren des Hl. Officiums vom 23. Febr. 1616<br />

Sätze zur Begutachtung, den Qualifikatoren am 19. Febr. 1616 vorgelegt:<br />

1. Die <strong>Sonne</strong> ist das Zentrum der Welt und in Folge dessen ohne örtliche Bewegung.<br />

2. Die Erde ist nicht das Zentrum der Welt und nicht unbeweglich, sondern bewegt sich<br />

auch in täglicher Umdrehung um sich selbst.<br />

Gutachten der Qualifikatoren vom 23. Febr. 1616:<br />

1. Den ersten Satz erklärten alle für töricht und absurd in der Philosophie (= Naturphilosophie,<br />

Naturwissenschaft] und formell ketzerisch, insofern dieser ausdrücklich den<br />

Sätzen der Heiligen Schrift in vielen Stellen nach dem eigentlichen Wortsinn wie nach<br />

der allgemeinen Auslegung und Auffassung der heiligen Väter und gelehrten Theologen<br />

widerspreche.<br />

2. Bezüglich des zweiten Satzes sagten alle, daß er in Philosophie demselben Tadel<br />

unterliege und bezüglich der theologischen Wahrheit zum mindesten irrig im Glauben sei.<br />

Quelle: v. Gebler 95 und 398 (Dokumente 1 und 2 in Italienisch bzw. Latein)<br />

Anhang H1<br />

1 Galilei zitiert hier eine Stelle aus Platons Timaios (ed. Stephan 28c).<br />

6

Aufzeichnungen des Hl. Officiums vom 26. Febr. 1616<br />

"In der Wohnung des Kardinals Bellarmin hat dieser Kardinal in Gegenwart des Fr. Michael<br />

Angelus Seghitius von Landa aus dem Prediger-Orden, des Generalkommissars des hl.<br />

Officiums, den oben genannten Galilei <strong>über</strong> das Irrtümliche der oben besagten Meinung belehrt<br />

und ihn ermahnt, dieselbe aufzugeben, und gleich darauf hat in meiner Gegenwart und in<br />

Gegenwart von Zeugen und noch in Anwesenheit des besagten Kardinals, der Pater<br />

Kommissarius dem besagten dort noch anwesenden Galilei im Namen unseres heiligsten Herren<br />

des Papstes und der ganzen Kongregation des hl. Officiums befohlen und geboten, die oben<br />

besagte Meinung, daß die <strong>Sonne</strong> (...), ganz aufzugeben und sie in Zukunft in keiner Weise<br />

mehr festzuhalten, zu lehren oder zu verteidigen, in Wort oder Schrift, widrigenfalls werde<br />

gegen ihn im hl. Officium verfahren werden. Diesem Gebot fügte sich selbiger Galilei und<br />

versprach zu gehorchen ..."<br />

Quelle: http://histor.ws/galilei/11.htm, vgl. v. Gebler 97 und 399 (Dokument 3)<br />

Anhang H2<br />

Dekret der Indexkongregation des Hl. Officiums vom 05. März 1616<br />

"Weil es zur Kenntnis der hl. Kongregation gekommen ist, daß jene falsche Pythagoräische und<br />

der Hl. Schrift gänzlich widersprechende Lehre von der Bewegung der Erde und der<br />

Unbeweglichkeit der <strong>Sonne</strong>, welche auch N. Copernicus und Didacus von Stunica lehren, bereits<br />

unter das Volk verbreitete und von vielen angenommen werde, wie man aus einem gedruckten<br />

Briefe eines Karmeliters, eines gewissen L. A. Foscarini, ersehen kann, so hat, damit nicht eine<br />

derartige Meinung zum Verderben der katholischen Kirche weiterschleiche, dieselbe für gut<br />

befunden, des genannten N. Copernicus Werk "Über die Bewegung der Himmelskörper" und des<br />

Didacus von Stunica Buch <strong>über</strong> "Job" zu suspendieren, bis sie verbessert werden; das Buch des<br />

Karmeliters Antonio Foscarini aber gänzlich zu verbieten zu verwerfen, sowie alle anderen<br />

Bücher, die in gleicher Weise dasselbe lehren, zu untersagen.“ [. . . zu untersagen, wie es denn<br />

auch alles durch dieses Dekret verboten, verdammt bzw. suspendiert ist.]<br />

Quelle: http://histor.ws/galilei/11.htm, Übersetzung nicht ganz vollständig und korrekt;<br />

vgl. v. Gebler 105 und 401 (Dokument 5, der Zusatz in eckigen Klammern!)<br />

Anhang H3<br />

Attestat Bellarmins auf Bitten von Galilei vom 26. Juni 1616<br />

"Da wir, Robert Kardinal Bellarmin, gehört haben, daß der Herr Galileo Galilei verleumdet und<br />

von ihm gesagt worden ist, er habe in unsere Hand abgeschworen, und ferner, es seien ihm<br />

heilsame Bußübungen auferlegt worden, und da wir ersucht worden sind, die Wahrheit zu<br />

bezeugen, so erklären wir: der besagte Herr Galilei hat weder vor uns, noch vor einem anderen<br />

hier in Rom, noch, so viel wir wissen, anderswo eine seiner Meinungen und Lehren<br />

abgeschworen, noch sind ihm Bußübungen und dergleichen auferlegt worden; vielmehr ist ihm<br />

nur die von unserem Herrn (dem Papste) gemachte und von der hl. Kongregation der Index<br />

publizierte Erklärung mitgeteilt worden, daß die dem Copernicus zugeschriebene Lehre, - die<br />

7

Erde bewege sich um die <strong>Sonne</strong> und die <strong>Sonne</strong> <strong>steh</strong>e im Mittelpunkt der Welt, ohne sich von<br />

Osten nach Westen zu bewegen, - der Hl. Schrift zuwider sei und nicht verteidigt oder für wahr<br />

gehalten werden dürfe."<br />

Quelle: http://histor.ws/galilei/11.htm vgl. v. Gebler 402 (Dokument 6)<br />

Anhang I<br />

Abschwörungsurkunde vom 22. Juni 1633<br />

Ich, Galileo, Sohn des Vinzenz Galilei aus Florenz, siebzig Jahre alt, stand persönlich vor<br />

Gericht und ich knie vor Euch Eminenzen, die Ihr in der ganzen Christenheit die Inquisitoren<br />

gegen die ketzerische Verworfenheit seid. Ich habe vor mir die heiligen Evangelien, berühre sie<br />

mit der Hand und schwöre, daß ich immer geglaubt habe, auch jetzt glaube und mit Gottes Hilfe<br />

auch in Zukunft glauben werde, alles was die heilige katholische und apostolische Kirche für<br />

wahr hält, predigt und lehrt. Es war mir von diesem Heiligen Offizium von Rechts wegen die<br />

Vorschrift auferlegt worden, daß ich völlig die falsche Meinung aufgeben müsse, daß die <strong>Sonne</strong><br />

der Mittelpunkt der Welt ist, und daß sie sich nicht bewegt, und daß die Erde nicht der<br />

Mittelpunkt der Welt ist, und daß sie sich bewegt. Es war mir weiter befohlen worden, daß ich<br />

diese falsche Lehre nicht vertreten dürfe, sie nicht verteidigen dürfe und daß ich sie in keiner<br />

Weise lehren dürfe, weder in Wort noch in Schrift. Es war mir auch erklärt worden, daß jene<br />

Lehre der Heiligen Schrift zuwider sei. Trotzdem habe ich ein Buch geschrieben und zum Druck<br />

gebracht, in dem ich jene bereits verurteilte Lehre behandele und in dem ich mit viel Geschick<br />

Gründe zugunsten derselben beibringe, ohne jedoch zu irgendeiner Entscheidung zu gelangen.<br />

Daher bin ich der Ketzerei in hohem Maße verdächtig befunden worden, darin be<strong>steh</strong>end, daß<br />

ich die Meinung vertreten und geglaubt habe, daß die <strong>Sonne</strong> Mittelpunkt der Welt und<br />

unbeweglich ist, und daß die Erde nicht Mittelpunkt ist und sich bewegt. Ich möchte mich nun<br />

vor Euren Eminenzen und vor jedem gläubigen Christen von jenem schweren Verdacht, den ich<br />

gerade näher bezeichnete, reinigen. Daher schwöre ich mit aufrichtigem Sinn und ohne<br />

Heuchelei ab, verwünsche und verfluche jene Irrtümer und Ketzereien und dar<strong>über</strong> hinaus ganz<br />

allgemein jeden irgendwie gearteten Irrtum, Ketzerei und Sektiererei, die der Heiligen Kirche<br />

entgegen ist. Ich schwöre, daß ich in Zukunft weder in Wort noch in Schrift etwas verkünden<br />

werde, das mich in einen solchen Verdacht bringen könnte. Wenn ich aber einen Ketzer kenne,<br />

oder jemanden der Ketzerei verdächtig weiß, so werde ich ihn diesem Heiligen Offizium<br />

anzeigen oder ihn dem Inquisitor oder der kirchlichen Behörde meines Aufenthaltsortes angeben.<br />

Ich schwöre auch, daß ich alle Bußen, die mir das Heilige Offizium auferlegt hat oder noch<br />

auferlegen wird, genauestens beachten und erfüllen werde. Sollte ich irgendeinem meiner<br />

Versprechen und Eide, was Gott verhüten möge, zuwiderhandeln, so unterwerfe ich mich allen<br />

Strafen und Züchtigungen, die das kanonische Recht und andere allgemeine und besondere<br />

einschlägige Bestimmungen gegen solche Sünder festsetzen und verkünden. Daß Gott mir helfe<br />

und seine heiligen Evangelien, die ich mit den Händen berühre.<br />

Ich, Galileo Galilei, habe abgeschworen, geschworen, versprochen und mich verpflichtet, wie<br />

ich eben näher ausführte. Zum Zeugnis der Wahrheit habe ich diese Urkunde meines<br />

Abschwörens eigenhändig unterschrieben und sie Wort für Wort verlesen, in Rom im Kloster der<br />

Minerva am 22. Juni 1633.<br />

Ich, Galileo Galilei, habe abgeschworen und eigenhändig unterzeichnet.<br />

8

Quelle: Textsammlung: Der Fall Galilei, W. Rade; vgl. v. Gebler 301 u. 427 (latein.<br />

Dokument)<br />

Anhang J<br />

Auszüge aus der Hl. Schrift<br />

Josua 10, 12-13: 12 Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit<br />

dem Herrn; dann sagte er [der Herr] in Gegenwart der Israeliten: “<strong>Sonne</strong>, bleib <strong>steh</strong>en <strong>über</strong><br />

<strong>Gibeon</strong> und du, Mond, <strong>über</strong> dem Tal von Ajalon!”<br />

13 Und die <strong>Sonne</strong> blieb <strong>steh</strong>en, und der Mond stand <strong>still</strong>, bis das Volk an seinen Feinden Rache<br />

genommen hatte. Das <strong>steh</strong>t im »Buch der Aufrechten«. * Die <strong>Sonne</strong> blieb also mitten am Himmel<br />

<strong>steh</strong>en, und ihr Untergang verzögerte sich, ungefähr für einen ganzen Tag lang.<br />

* Anmerkung: Das »Buch der Aufrechten« ist ein sonst unbekanntes Liederbuch Israels.<br />

1. Buch der Chronik 16,30: Erbebt vor dem Herrn, alle Länder der Erde! Den Erdkreis hat er<br />

gegründet, so daß er nicht wankt.<br />

Psalm 93, 1*: Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; der Herr hat sich bekleidet und mit<br />

Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet, nie wird er wanken.<br />

*Anmerkung: Ähnliche Aussagen finden sich in den Psalmen 96,10; 98,69; 104,5; 119,90.<br />

Kohelet (Prediger Salomo) 1, 4-5: 4 Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde <strong>steh</strong>t<br />

in Ewigkeit.<br />

5 Die <strong>Sonne</strong>, die aufging und wieder unterging, atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie<br />

wieder aufgeht.<br />

Psalm 19, 6-7: 5Doch ihre Botschaft (die der Ruhmesstimmen <strong>über</strong> Gottes Herrlichkeit) geht in<br />

die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der <strong>Sonne</strong> ein Zelt<br />

gebaut.<br />

6Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam: sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre<br />

Bahn.<br />

7Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende; nichts kann sich vor<br />

ihrer Glut verbergen.<br />

Sprichwörter (Sprüche) 25,3: Der Himmel hoch und die Erde so tief und das Herz des<br />

Königs: sie sind nicht zu erforschen.<br />

Job (Hiob, Ijob) 9,6: (Gottes Macht:) Er erschüttert die Erde an ihrem Ort, so daß ihre<br />

Säulen erzittern.<br />

Job (Hiob, Ijob) 26,7: Er spannt <strong>über</strong> dem Leeren den Norden*, hängt die Erde auf am<br />

Nichts.<br />

*Anmerkung: Luther <strong>über</strong>setzt “die Mitternacht”<br />

Anhang K<br />

9

Ausschnitt aus der Rede Kardinal Ratzingers von 1990<br />

Vorausbemerkung: Von einem geplanten Besuch und Vortrag <strong>über</strong> die Todesstrafe Anfang Januar<br />

2008 wurde Benedikt XVI. von der größten Universität Europas, der römischen "Sapientia" (=<br />

Weisheit) – 135.000 Hörer, 4500 Professoren – ausgeladen. Ratzinger sei untragbar, so der<br />

Protest von 67 ehemaligen Physikprofessoren der Uni, da er in einem fast zwei Jahrzehnte<br />

zurückliegenden Vortag den Inquisitionsprozess gegen den Wissenschaftler Galileo Galilei von<br />

1632-33 als "vernünftig und gerecht" bezeichnet habe.<br />

Ausschnitt aus der Rede, die Kardinal Joseph Ratzinger 1990 in Parma hielt:<br />

„Der Glaube wächst nicht aus der Bezweiflung der Rationalität, sondern nur aus einer<br />

grundlegenden Bejahung und aus einer weiträumigen Vernünftigkeit.“<br />

(...) Unsere bisherigen Überlegungen hatten ihren Ausgangspunkt in den Vorgängen des<br />

europäischen Ostens genommen, aber wir haben versucht, darin auch immer unsere eigenen<br />

Probleme, die Probleme der westlichen Welt und ihrer Ideologien mitzubedenken.<br />

Diesen Aspekt unseres Fragens müssen wir in einem zweiten Teil noch etwas vertiefen, bevor<br />

wir Konsequenzen für die Wege des Glaubens heute ziehen können. Drei Aspekte vor allem<br />

möchte ich ansprechen: die Krise des Wissenschaftsglaubens, die neue Frage nach dem Geistigen<br />

und dem Ethischen und die neue Suche nach Religion.<br />

a) Die Krise des Wissenschaftsglaubens<br />

Der Widerstand der Schöpfung gegen ihre Manipulation durch den Menschen ist im letzten<br />

Jahrzehnt zu einem neuen Faktor der geistigen Situation geworden. Die Frage nach den Grenzen<br />

der Wissenschaft und nach den Maßen, denen sie zu folgen hat, stellt sich unausweichlich.<br />

Bezeichnend für die Änderung des Klimas erscheint mir die Änderung in der Art und Weise, wie<br />

man den Fall Galilei beurteilt. Das im 17. Jahrhundert noch wenig beachtete Ereignis war im<br />

Jahrhundert darauf geradezu zum Mythos der Aufklärung <strong>über</strong>höht worden: Galilei erscheint als<br />

das Opfer des in der Kirche festgehaltenen mittelalterlichen Obskurantismus.<br />

Gut und Böse <strong>steh</strong>en sich in reinlicher Scheidung gegen<strong>über</strong>: Auf der einen Seite finden wir die<br />

Inquisition als die Macht des Aberglaubens, als Gegenspieler von Freiheit und Erkenntnis. Auf<br />

der anderen Seite <strong>steh</strong>t die Naturwissenschaft, vertreten durch Galilei, als Macht des Fortschritts<br />

und der Befreiung des Menschen aus den Fesseln der Unkenntnis, die ihn ohnmächtig der Natur<br />

gegen<strong>über</strong> hielten. Der Stern der Neuzeit geht <strong>über</strong> der Nacht des mittelalterlichen Dunkels auf.<br />

(1)<br />

Seltsamerweise war Ernst Bloch mit seinem romantischen Marxismus einer der ersten, der sich<br />

offen diesem Mythos widersetzte und eine neue Interpretation der Ereignisse anbot. Für ihn<br />

beruht das heliozentrische Weltsystem ebenso wie das geozentrische auf unbeweisbaren<br />

Voraussetzungen.<br />

Dazu gehöre vor allem die Annahme eines ruhenden Raumes, die inzwischen durch die<br />

Relativitätstheorie erschüttert worden ist. Er formuliert: „Indem folglich mit dem Wegfall eines<br />

leeren ruhenden Raums keine Bewegung gegen ihn vorkommt, sondern lediglich eine relative<br />

Bewegung von Körpern gegeneinander, und deren Feststellung von der Wahl des als ruhend<br />

angenommenen Körpers abhängt: so könnte, falls die Kompliziertheit der dabei auftretenden<br />

Rechnungen dies eben nicht als untunlich erscheinen ließe, nach wie vor die Erde als<br />

fest<strong>steh</strong>end, die <strong>Sonne</strong> als bewegt angenommen werden.“ (2)<br />

Der Vorsprung des heliozentrischen Systems gegen<strong>über</strong> dem geozentrischen be<strong>steh</strong>t demnach<br />

nicht in einem Mehr an objektiver Wahrheit, sondern lediglich in einer leichteren<br />

10

Berechenbarkeit für uns. Bis hierher drückt Bloch wohl nur moderne naturwissenschaftliche<br />

Einsicht aus.<br />

Erstaunlich ist aber nun die Wertung, die er daraus ableitet: „Nachdem die Relativität der<br />

Bewegung außer Zweifel <strong>steh</strong>t, hat ein humanes und ein älteres christliches Bezugssystem zwar<br />

nicht das Recht, sich in die astronomischen Rechnungen und ihre heliozentrische Vereinfachung<br />

einzumischen, wohl aber hat es das eigene methodische Recht, für die Zusammenhänge der<br />

humanen Wichtigkeit diese Erde festzuhalten und die Welt um das auf der Erde Geschehende<br />

und Geschehene herumzuordnen.“ (3)<br />

Wenn hier die beiden methodischen Sphären noch deutlich voneinander geschieden und in ihrem<br />

jeweiligen Recht wie in ihren Grenzen anerkannt werden, so klingt das Resümee des skeptischagnostischen<br />

Philosophen P. Feyerabend schon sehr viel aggressiver, wenn er schreibt:<br />

„Die Kirche zur Zeit Galileis hielt sich viel enger an die Vernunft als Galilei selber, und sie zog<br />

auch die ethischen und sozialen Folgen der Galileischen Lehre in Betracht. Ihr Urteil gegen<br />

Galilei war rational und gerecht, und seine Revision läßt sich nur politisch-opportunistisch<br />

rechtfertigen.“ (4)<br />

Unter den Gesichtspunkten der praktischen Wirkung geht zum Beispiel C. F. von Weizsäcker<br />

noch einen Schritt weiter, wenn er einen „schnurgeraden Weg“ von Galilei zur Atombombe sieht.<br />

Zu meiner Überraschung wurde ich vor kurzem in einem Interview <strong>über</strong> den Fall Galilei nicht<br />

etwa gefragt, wieso die Kirche sich angemaßt habe, naturwissenschaftliche Erkenntnis zu<br />

behindern, sondern ganz im Gegenteil, warum sie eigentlich nicht klarer gegen die Verhängnisse<br />

Stellung genommen habe, die sich ergeben mußten, als Galilei die Büchse der Pandora öffnete.<br />

Es wäre töricht, auf solchen Auflassungen eine kurzschlüssige Apologetik aufzubauen; der<br />

Glaube wächst nicht aus dem Ressentiment und aus der Bezweiflung der Rationalität, sondern<br />

nur aus einer grundlegenden Bejahung und aus einer weiträumigen Vernünftigkeit; wir werden<br />

darauf zurückkommen. Ich erwähne dies alles nur als einen symptomatischen Fall, an dem<br />

sichtbar wird, wie tief die Selbstbezweiflung der Moderne, der Wissenschaft und der Technik<br />

heute greift (...)<br />

Anmerkungen<br />

1 Vgl. W. Brandmüller, Galilei und die Kirche oder Das Recht auf Irrtum (Regensburg 1982)<br />

2 E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung (Frankfurt/Main 1959) 920; vgl. F. Hartl, Der Begriff des<br />

Schöpferischen. Deutungsversuche der Dialektik durch E. Bloch und F. v. Baader<br />

(Frankfurt/Main 1979) 110<br />

3 Bloch. a.a.O. 920f.- Hartl 111<br />

4 P. Feyerabend. Wider den Methodenzwang (Frankfurt/Main 1976, 1983), 206<br />

Quelle: www.kath.net/detail.php?id=18782; vgl.: Joseph Cardinal Ratzinger: Wendezeit für<br />

Europa. Diagnosen und Prognosen zur Lage von Kirche und Welt. S. 69-71<br />

11

Anhang L<br />

Literatur (Auswahl)<br />

Dautel, Klaus: Brechts “Leben des Galilei”, Unterrichtsvorschläge und –materialien. Werkstatt<br />

für kreativen Unterricht, http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/Brecht/galilei.htm<br />

Fölsing, Albrecht: Galileo Galilei – Prozeß ohne Ende. Rowohlt Taschenbuchverlag, rororo<br />

science sachbuch 60118, Reinbek 1996 (ISBN 978 3 499 60118 7)<br />

von Gebler, Karl: Galileo Galilei und Die Römische Kurie – nach den authentischen Quellen.<br />

Neudruck der Ausgabe 1876-1877, Martin Sändig, Wiebaden 1968<br />

van Helden, Albert, siehe unten: Galilei, Sidereus Nuncius<br />

Koestler, Arthur: Die Nachtwandler – Das Bild des Universums im Wandel der Zeit. Alfred<br />

Scherz, Bern und Stuttgart 1959<br />

Kuhn, Thomas S.: Die kopernikanische Revolution. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1981<br />

(ISBN-10 3 528 08433 2)<br />

Mudry, Anna, siehe unten: Galilei, Schriften, Briefe, Dokumente<br />

Müller, Adolf: Galileo Galilei und das kopernikanische Weltsystem. Herder, Freiburg 1909<br />

Reinhardt, Volker: Das Konzil von Trient und die Naturwissenschaften – Die<br />

Auseinandersetzung zwischen Bellarmin und Galilei als Paradigma. In: Das Konzil von Trient<br />

und die Moderne, P. Prodi und W. Reinhard (Hrgg.), Duncker & Humblot, Berlin 2001<br />

(ISBN-10 3 428 10641 5)<br />

Strauss, Emil, siehe unten Galilei (2)<br />

Quellen (Auswahl)<br />

Brecht, Bertolt: Leben des Galilei. edition suhrkamp TB 1, Suhrkamp, Berlin o.J. (ISBN 978 3<br />

518 10001 1)<br />

Galilei (1), Galileo: Dialog <strong>über</strong> die beiden hauptsächlichen Weltsysteme – das ptolemäische und<br />

das kopernikanische. Voltmedia, Paderborn o.J. (nur Ausschnitte!) (ISBN 978 3 86763 600 1)<br />

Galilei (2), Galileo: Dialog <strong>über</strong> die beiden hauptsächlichen Weltsysteme – das ptolemäische und<br />

das kopernikanische, aus dem Italienischen <strong>über</strong>setzt und erläutert von Emil Strauss. Teubner,<br />

Leipzig 1891<br />

Galilei, Galileo: Werke im Internet. http://www.liberliber.it/biblioteca/g/galilei/index.htm<br />

Galilei, Galileo: Le Opere, Edizione Nazionale, Hg. A. Favaro, Florenz 1968 (Reprint der<br />

Ausgabe von 1890-1909))<br />

Galilei, Galileo: Schriften, Briefe, Dokumente, herausgegeben von Anna Mudry. 2 Bde, C.H.<br />

Beck, München 1987 (ISBN-10 3 406 32056 2)<br />

Galilei, Galileo: Sidereus Nuncius or The Siderial Messenger, Translated with introduction,<br />

conclusion and notes by Albert van Helden. Univ. Chicago Press, Chicago and London 1989<br />

Kepler, Johannes: Unterredung mit dem Sternenboten der unlängst von dem Paduanischen<br />

Mathematiker Galileo Galilei zu den Sterblichen gesandt wurde. Internat. Astronom. Union,<br />

Hamburg 1964 (Dissertatio cum Nuncio Siderio, Daniel Sedanus, Prag 1610)<br />

12

Kopernikus, Nikolaus: Opus de revolutionibus caelestibus manu propria. Faksimile=Wiedergabe,<br />

Gesamtausgabe Bd 1, Oldenbourg, München und Berlin 1944<br />

Weitere Schriften<br />

Bredekamp, Horst: Galilei der Künstler. Der Mond. Die <strong>Sonne</strong>. Die Hand. Akademie Verlag,<br />

Berlin 1907 (ISBN 978 3 05 004319 7)<br />

Bredekamp, Horst: Luchse, Bienen und Delphine: Galilei in Rom. In: Katalog zur Ausstellung<br />

Barock im Vatikan – Kunst und Kultur im Rom der Päpste II, Kunst- und Ausstellungshalle<br />

der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, und Seemann Verlag, Leipzig 2005 (ISBN 978 3<br />

86502 125 0)<br />

Dorn, Matthias: Das Problem der Autonomie der Naturwissenschaften bei Galilei. Steiner,<br />

Stuttgart 2000, (ISBN 978 3515071277), im Internet teilweise<br />

veröff.http://books.google.de/books?<br />

id=TOo_w_dRzgkC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=Leopold+von+<br />

%C3%96sterreich+Galilei&source=web&ots=sIAjfAZkZv&sig=tGmP7Cy0c6RkIvya_cLRC<br />

4vh5rI&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result unter<br />

Dorn, Matthias: Hintergründe und Entwicklungen des Galileo-Prozesses. Vortrag, München<br />

1992, http://home.arcor.de/matthias.dorn/gglmu/GLMU92.html<br />

Redondi, Pietro: Galilei, der Ketzer. Deutscher Taschenbuchverlag, dtv 4564, München 1991,<br />

(ISBN-10 3 4223 045464 7)<br />

Sobel, Dava: Galileos Tochter – Eine Geschichte von der Wissenschaft, den Sternen und der<br />

Liebe. Goldmann, btb Taschenbuch 72296, München 2001 (ISBN-10 3 442 72296 9)<br />

13