forsch 402 - BiBB

forsch 402 - BiBB

forsch 402 - BiBB

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Informationsdienst<br />

des Bundesinstituts<br />

für Berufsbildung<br />

Oktober 2002<br />

W. Bertelsmann Verlag<br />

ISSN 1615-4363<br />

<strong>forsch</strong>unG42002<br />

Impressum<br />

BIBB<strong>forsch</strong>ung<br />

3. Jahrgang, Heft 4/2002, Oktober 2002<br />

Herausgeber<br />

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)<br />

Der Generalsekretär<br />

Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn<br />

Redaktion<br />

Dr. Eckart Strohmaier (verantw.)<br />

Petra Spilles (Redaktionsassistenz),<br />

Dr. Wolfgang Becker, Edith Bellaire,<br />

Katrin Gutschow, Heinrich Althoff,<br />

Dr. Ilona Zeuch-Wiese<br />

Telefon 0228 / 107-1721<br />

Telefax 0228 / 107-2967<br />

E-Mail: bibb<strong>forsch</strong>ung@bibb.de<br />

Internet: http://www.bibb.de<br />

Gestaltung<br />

Hoch Drei, Berlin<br />

Verlag, Anzeigen, Vertrieb<br />

W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG<br />

Postfach 10 06 33, 33506 Bielefeld<br />

Telefon 0521 / 91101-11<br />

Telefax 0521 / 91101-19<br />

E-Mail: service@wbv.de<br />

Anregungen zu BIBB<strong>forsch</strong>ung nimmt<br />

die Redaktion gerne entgegen.<br />

■ Schwerpunkte<br />

staatlicher Förderung<br />

der betrieblichen<br />

Ausbildung im dualen<br />

System<br />

Der Eindruck einer zunehmenden „Verstaatlichung“<br />

der dualen Ausbildung, die Kritik<br />

an der mangelnden Transparenz der Gesamtausgaben<br />

zur öffentlichen Ausbildungsförderung<br />

und die gleichzeitig in Frage gestellte<br />

Wirksamkeit dieser Förderung waren<br />

Ausgangspunkte für das BIBB-Forschungsprojekt:<br />

„Öffentliche Förderung der betrieblichen<br />

Ausbildung im dualen System“.<br />

Während die staatlichen Ausgaben zur Ausbildungsförderung<br />

des Bundes vergleichsweise<br />

gut dokumentiert sind, geben Berufsbildungsberichte<br />

und andere Dokumentationen<br />

zu den Bildungsausgaben nur<br />

lückenhaft Aufschluss über die länderspezifischen<br />

Aufwendungen für Ausbildungsförderung.<br />

Für den Bund werden in den Berufsbildungsberichten<br />

die beruflichen Bildungsausgaben<br />

der Ressorts Bildung, Wirtschaft<br />

und Arbeit dokumentiert. Werden nur die<br />

Ausgaben zur Förderung der Berufsausbildung<br />

berücksichtigt, so lagen diese in den<br />

Jahren 1999 bis 2000 bei ungefähr 490<br />

Mio. e (Ist) und stiegen im Haushaltsjahr<br />

2001 auf fast 600 Mio. e. In den Jahren<br />

1999 und 2001 lassen sich insgesamt drei<br />

Förderschwerpunkte identifizieren:<br />

• Infrastrukturförderung betrieblicher Ausbildung<br />

(insbesondere die Förderung<br />

überbetrieblicher Berufsbildungsstätten<br />

und die Förderung der Errichtung oder<br />

des Ausbaus von Einrichtungen der beruflichen<br />

Ausbildung, Fortbildung und<br />

Umschulung).<br />

Inhalt<br />

■ Staatliche Förderung der<br />

betrieblichen Ausbildung<br />

■ Qualitätsmanagementsysteme<br />

bei<br />

Weiterbildungsanbietern<br />

■ E-qualification in<br />

Vocational Training – ein<br />

Qualifizierungskonzept für<br />

Trainerinnen und Trainer<br />

■ Termine<br />

■ Lösung von<br />

Ausbildungsverträgen<br />

■ Literatur<br />

• Ausbildungsförderung von Berufsschüler(inne)n<br />

(nach §§ 2, 68 BaföG)<br />

• Förderausgaben des Bundes für außerbetriebliche<br />

Ausbildungsplätze<br />

Die Förderausgaben des Bundes konzentrieren<br />

sich damit sowohl auf die Finanzierung<br />

des Ausbildungsprozesses als auch auf<br />

die finanzielle Unterstützung von Individuen.<br />

Die Finanzierung des Ausbildungsprozesses<br />

schließt dabei einerseits Förderangebote zur<br />

Verbesserung des quantitativen Ausbildungsangebotes<br />

und andererseits die Finanzierung<br />

strukturverbessernder Maßnahmen im<br />

Bereich der Ausbildung ein. Im Jahr 2001<br />

stellen die Ist-Ausgaben zur Verbesserung<br />

der Infrastruktur, der Ausbildungsqualität<br />

und der Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems<br />

mit rd. 42 % den Schwerpunkt<br />

der Bundesausgaben für Berufsausbildung.<br />

Eine Analyse der Länderhaushalte zeigte,<br />

dass sich die Ist-Ausgaben der Länder für<br />

Ausbildungsförderung (ohne berufsbildende<br />

Schulen) in den Jahren 1997–2000 auf<br />

durchschnittlich rd. 738 Mio. e pro Jahr bezifferten.<br />

Die Soll-Ausgaben lagen 2001 bei<br />

628 Mio. e. Dabei kommt es jährlich zu<br />

durchschnittlich rd. 160.000 Förderfällen.<br />

Rund 24% der Durchschnittsausgaben von

<strong>forsch</strong>unG<br />

4 2002<br />

1997–2000 wurden über Mittel des Europäischen<br />

Sozialfonds (ESF) und 12% über<br />

Bundesmittel finanziert. Fast zwei Drittel der<br />

Länderaufwendungen für Ausbildungsförderung<br />

wurden von den ostdeutschen Ländern<br />

einschließlich Berlin verausgabt. Die Ausgaben<br />

in Ostdeutschland werden fast zur Hälfte<br />

durch ESF und Bund finanziert. Insgesamt<br />

lassen sich, bezogen auf alle Bundesländer,<br />

vier Förderschwerpunkte ermitteln:<br />

• Förderung außerbetrieblicher Ausbildung<br />

• Förderung zusätzlicher Ausbildungsmöglichkeiten<br />

über EU-Programme<br />

• ÜBS-Förderung und Förderung der Verbundausbildung<br />

• Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze<br />

Während die Bundesförderung einen wichtigen<br />

Ausgabenschwerpunkt bei den strukturverbessernden<br />

Maßnahmen wie z.B. der<br />

ÜBS-Förderung hat, steht bei den Länderausgaben<br />

zur Ausbildungsförderung die<br />

quantitative Verbesserung des Ausbildungsangebotes<br />

im Vordergrund. Bei dieser Förderung<br />

nehmen die Bund-Länder-Ausbildungsplatzprogramme<br />

Ost einen wichtigen<br />

Stellenwert ein. Im Rahmen des Projektes<br />

wurde eine Evaluierung dieser Ausbildungsplatzprogramme<br />

durchgeführt. Eine soeben<br />

neu erschienene Veröffentlichung von Klaus<br />

Berger und Günter Walden berichtet über<br />

die Ergebnisse der Untersuchung, zieht<br />

Schlussfolgerungen und gibt Empfehlungen<br />

(siehe Literaturempfehlungen).<br />

Kontakt: Dr. Günter Walden –<br />

walden@bibb.de<br />

Klaus Berger – berger@bibb.de<br />

■ QualitätssicherungundQualitätsmanagementsysteme<br />

bei Weiterbildungsanbietern<br />

Im Juli 2002 hat – mit finanzieller Unterstützung<br />

des Bundesministeriums für Bildung<br />

und Forschung (BMBF) – die Abteilung<br />

Weiterbildungstest bei der Stiftung Bildungstest<br />

ihre Arbeit aufgenommen. Damit wurde<br />

ein wichtiger Grundstein auf dem Weg<br />

zu mehr Qualität und Transparenz auf dem<br />

Weiterbildungsmarkt gelegt. Weiterbildungstests<br />

sollen den Teilnehmerschutz und<br />

das Qualitätsbewusstsein bei Bildungsnachfragern<br />

und -interessierten stärken. Weiterbildungstests<br />

sollen es ihnen erleichtern, aus<br />

der Vielzahl bestehender Angebote ein qua-<br />

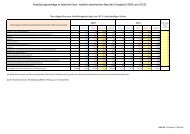

Qualitätsentwicklung bei Weiterbildungsanbietern<br />

Beginn der Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung<br />

1600<br />

1400<br />

1200<br />

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

Linie<br />

vor<br />

1985<br />

109<br />

1985–<br />

1989<br />

178<br />

litativ gutes und für ihre persönliche und berufliche<br />

Entwicklung adäquates Angebot<br />

auszuwählen. Von Bildungseinrichtungen<br />

wird in diesem Kontext erwartet, durch Anwendung<br />

von Qualitätssicherungs- und<br />

Qualitätsmanagementsystemen ihre Geschäftsprozesse<br />

zu verbessern, um ein aktuelles<br />

und qualitativ gutes Bildungsangebot<br />

zu erhalten.<br />

Die Verbreitung und Akzeptanz von Verfahren<br />

zur Qualitätssicherung bei Bildungsanbietern<br />

stehen im Mittelpunkt der vom<br />

BMBF geförderten Studie „Qualitätsentwicklung<br />

in der Weiterbildung – Zum Stand<br />

der Anwendung von Qualitätssicherungsund<br />

Qualitätsmanagementsystemen bei<br />

Weiterbildungsanbietern“. Die Studie wird<br />

vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)<br />

durchgeführt. Als Auftragnehmer beteiligt<br />

sind das Institut für Entwicklungsplanung<br />

und Struktur<strong>forsch</strong>ung GmbH (IES) sowie<br />

die Sozialwissenschaftliche Forschung und<br />

Beratung. Im ersten Schritt geht es um Informationen<br />

und Einschätzungen zu Verfahren<br />

der Qualitätssicherung bei 1.500<br />

Weiterbildungsanbietern im Rahmen einer<br />

telefonischen Befragung. Im zweiten Schritt<br />

werden ausgewählte Ergebnisse der telefonischen<br />

Befragung bei rund 40 Anbietern in<br />

persönlichen Interviews vertieft.<br />

Die ersten Ergebnisse zeigen: Das Thema<br />

„Qualität“ hat sich bei den Weiterbildungsanbietern<br />

erst in den letzten Jahren durchgesetzt.<br />

Die bisher vorherrschende Diskussion<br />

war eher auf einen kleinen Kreis von<br />

Fachleuten beschränkt. Die Praxis hat erst<br />

mit einer zeitlichen Verzögerung mit der<br />

Umsetzung begonnen und scheint sich zur<br />

Zeit intensiv mit der Qualität von Weiterbil-<br />

dung zu befassen. Die Abbildung macht<br />

deutlich, dass „Qualität“ heute für fast alle<br />

Weiterbildungseinrichtungen wichtig ist.<br />

Von den rund 1.500 befragten Weiterbildungseinrichtungen<br />

hatten bis 1990 knapp<br />

zwölf Prozent Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung<br />

angestoßen. Als eigentlicher<br />

Startpunkt zeichnet sich das Jahr 1990 ab.<br />

Danach folgt eine kontinuierliche Zunahme<br />

der Aktivitäten bei den Anbietern. Weniger<br />

als vier Prozent der Befragten führen bis<br />

zum Befragungszeitpunkt keine Maßnahmen<br />

zur Qualitätsentwicklung durch oder<br />

haben zum Startpunkt ihrer Aktivitäten keine<br />

Angabe gemacht.<br />

Im Vordergrund der Qualitätskonzepte bei<br />

Weiterbildungsanbietern steht die Selbstevaluation.<br />

Auf die Frage „Welche der folgenden<br />

Ansätze zur Qualitätsentwicklung<br />

verfolgen Sie in Ihrer Einrichtung?“ hat der<br />

größte Teil der Befragten, nämlich 76 Prozent,<br />

angeben, einen Ansatz der Selbstevaluation<br />

zu verfolgen. 15 Prozent haben geantwortet,<br />

dass sie sich am Modell des European<br />

Foundation for Quality Management<br />

(EFQM) orientieren, 22 Prozent legen ihrem<br />

Konzept die Teilnahme an Wettbewerben<br />

zugrunde, 24 Prozent orientieren sich an<br />

Qualitäts- oder Gütesiegeln und 29 Prozent<br />

an der ISO 9000.<br />

Die Ergebnisse des Projektes werden im<br />

Rahmen einer Fachtagung vertieft, die am<br />

20. November 2002 in Hannover stattfindet.<br />

Erste Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht<br />

(siehe Literaturempfehlungen).<br />

Kontakt: Dr. Christel Balli – balli@bibb.de<br />

Dr. Elisabeth M. Krekel –<br />

krekel@bibb.de<br />

www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de<br />

1990–<br />

1994<br />

491<br />

1995<br />

616<br />

1996<br />

739<br />

1997<br />

893<br />

Einrichtungen mit Qualitätsansätzen<br />

1998<br />

1064<br />

1999<br />

1230<br />

2000<br />

1346<br />

ab<br />

2001<br />

1441

<strong>forsch</strong>unG<br />

4 2002<br />

■ E-qualification in<br />

Vocational Training –<br />

Chancengleichheit in<br />

der Weiterbildung –<br />

ein Qualifizierungskonzept<br />

für Trainerinnen<br />

und Trainern<br />

Die typischen Lebens- und Berufsbiografien<br />

von Frauen wirken sich auch in der Weiterbildung<br />

aus, z.B. hinsichtlich des Zeitbudgets,<br />

das für Weiterbildung zu Verfügung<br />

steht, und den persönlichen Erfahrungen,<br />

die den Zugang zu Weiterbildungsinhalten<br />

beeinflussen.<br />

Um die Bildungsarbeit mit Frauen effektiv<br />

gestalten zu können, müssen Ausbilder(inne)n<br />

und Weiterbilder(innen) in der beruflichen<br />

Bildung mit diesen spezifischen Bedingungen<br />

und den bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten<br />

vertraut sein. Dieser<br />

Aspekt wird in traditionellen „train-thetrainer“-Kursen<br />

bisher nur unzureichend<br />

berücksichtigt. In einem europäischen Projekt,<br />

koordiniert vom Berufsförderungsinstitut<br />

Österreich, wurde mit Beteiligung des<br />

BIBB daher ein modular aufgebauter Lehrgang<br />

für die Aus- und Weiterbildung von<br />

Ausbilder(inne)n und Weiterbilder(inne)n<br />

entwickelt und erprobt.<br />

Dieser Lehrgang<br />

• ermöglicht es Ausbilder(inne)n und Dozent(inn)en,<br />

sich mit den gesellschaftlichen<br />

und rechtlichen Rahmenbedingungen<br />

ihrer Arbeit auseinandersetzen,<br />

• ist praxisnah gestaltet,<br />

• greift neue Erkenntnisse der Geschlechter<strong>forsch</strong>ung<br />

auf,<br />

• sensibilisiert die teilnehmenden Trainerinnen<br />

und Trainern für die Beobachtung<br />

des eigenen Verhaltens und das von Mitgliedern<br />

ihrer Lerngruppen und<br />

• macht Methoden in der Weiterbildung<br />

durch Transparenz des Methodeneinsatzes<br />

erfahrbar.<br />

<strong>forsch</strong>unG<br />

Es werden dabei die folgenden Module angeboten:<br />

1. Chancengleichheit und Europäische<br />

Vision<br />

Das Modul stellt als Einführung eine gute<br />

Grundlage zum Thema Chancengleichheit<br />

dar. Es will dazu beitragen, die Bedingungen<br />

und Inhalte in der Arbeitswelt unter historischen,<br />

sozialen, pädagogischen und rechtlichen<br />

Aspekten zu betrachten. Auch die<br />

Europäische Dimension der Gleichstellungsfrage,<br />

z.B. der Begriff des Gender Mainstreaming,<br />

wird behandelt.<br />

2. Karriereplanung/Zeitmanagement<br />

In diesem Modul wird die Auswirkung der<br />

dualen Orientierung von Frauen auf die<br />

Lebens- und Karriereplanung thematisiert.<br />

Behandelt wird auch die Bedeutung neuer<br />

Formen der Arbeitsorganisation auf Berufsverläufe<br />

von Frauen. Den Teilnehmer(inne)n<br />

werden Methoden der Karriereplanung und<br />

des Zeitmanagements vermittelt, die sie in<br />

die Lage versetzen, konfligierenden Zielen<br />

und Ansprüchen in Berufs- und Privatleben<br />

angemessen zu begegnen.<br />

3. Geschlechtsspezifische Muster im<br />

Umgang mit Konflikten, Macht und<br />

Gruppendynamik<br />

Im Mittelpunkt dieses Moduls steht der Vergleich<br />

zwischen Frauen und Männern hinsichtlich<br />

ihrer Selbstdarstellung und ihrer<br />

kommunikativen Strategien, wenn es darum<br />

geht, in Konflikt-, Konkurrenz- und Machtsituationen<br />

zum Erfolg zu kommen.<br />

Ziele dieses Moduls sind:<br />

• Bewußtsein dafür zu schaffen, wie sehr<br />

unser Verhalten im Umgang mit Konflikten,<br />

Hierarchie und Macht von sogenannten<br />

Genderregeln bestimmt ist,<br />

• Interesse dafür zu wecken, diese Männlichkeits-<br />

und Weiblichkeitsnormen zu<br />

überwinden und damit das eigene Handlungsspektrum<br />

zu erweitern und<br />

• Konsequenzen für die eigene didaktische<br />

Praxis abzuleiten, um im eigenen Trainingsalltag<br />

Geschlechtsstereotypien entgegenzuwirken<br />

bzw. vorzubeugen.<br />

4. Schlüsselqualifikationen<br />

Mit diesem Modul wird ein Überblick über<br />

die verschiedenen Aufgaben der Trainerinnen<br />

und Trainer und über partizipative Methoden<br />

in der Erwachsenenbildung gegeben.<br />

Die Teilnehmer(innen) verbessern im<br />

Seminar ihre Selbstwahrnehmung und ihre<br />

Möglichkeiten, auf Lerngruppen einzuwirken,<br />

um den Lernprozess zu stimulieren.<br />

5. Kreative Techniken<br />

Das Maß, in dem das eigene kreative Potential<br />

genutzt wird, hängt maßgeblich von<br />

der durch Umwelt und Erziehung beeinflußten<br />

Persönlichkeitsstruktur und Persönlichkeitsentwicklung<br />

ab. Kreative Fähigkeiten<br />

eines jeden Menschen lassen sich, wie<br />

auch intellektuelle und körperliche Fähigkeiten,<br />

entwickeln und fördern. Durch<br />

Reflexion und praktische Erfahrung sowie<br />

Erfahrungsaustausch in der Gruppe sollen<br />

die Teilnehmer(innen) Impulse zur eigenen<br />

Seminargestaltung und damit zur Umsetzung<br />

persönlichkeitsadäquater Techniken erhalten.<br />

6. Neue Technologien<br />

Dieses Modul bietet Frauen und Männern<br />

die Möglichkeit, sich mit „Neue Technologien“<br />

auseinander zu setzen und sich darüber<br />

auszutauschen, wie sich Frauen und<br />

wie sich Männer Technik und Technikkompetenz<br />

aneignen, wie sie an die Nutzung<br />

herangehen, was für sie dabei hilfreich bzw.<br />

was hinderlich ist.<br />

7. Professionelle Strategien in der<br />

Arbeit<br />

Dieses Modul schließt die Seminarreihe ab.<br />

Es ist einerseits eine Synthese der vorangegangenen<br />

Module und unterstützt andererseits<br />

die Teilnehmenden bei einem individuellen<br />

Projekt der Karriereplanung.<br />

8. Rechtliche Grundlagen<br />

Mit diesem Modul erwerben die Teilnehmenden<br />

Kenntnisse über Rechtsangelegenheiten<br />

auf nationalstaatlicher und europäischer<br />

Ebene, die für die Tätigkeit als Trainer<br />

(in) relevant sind. Sie werden außerdem<br />

dafür sensibilisiert, Auswirkungen von rechtlichen<br />

Vorschriften unter gleichstellungspolitischen<br />

Aspekten zu analysieren.<br />

Dieses Modul ist als Fernunterrichtseinheit<br />

angelegt.<br />

Weitere Informationen unter<br />

http://www.bfi.at/deutsch/angebote/<br />

e-qualification/index.html<br />

Kontakt: Katrin Gutschow –<br />

gutschow@bibb.de<br />

■ Termine<br />

BIBB-Fachkongress in Berlin vom 23.–25.<br />

Oktober 2002<br />

Internationales Congress-Centrum<br />

Sie finden uns in der Foyer-Ebene, blaues<br />

Seitenfoyer<br />

6. VLB-Berufsbildungskongress (Verband<br />

der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern<br />

e. V.) vom 22.–23. November 2002 in<br />

Passau, Staatl. Berufsschule I, Karl-Peter-<br />

Obermaier-Schule, Am Fernsehturm 1 (mit<br />

BIBB-Stand)<br />

Bayerischer Berufsbildungskongress<br />

Nürnberg Messe GmbH vom 2.–5. Dezember<br />

2002<br />

Sie finden uns in Halle 8, Stand 208<br />

Learntec 2003 in Karlsruhe (Karlsruher<br />

Messe- und Kongress-GmbH) vom 4.–7.<br />

Februar 2003 (mit BIBB-Beteiligung)<br />

www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de

<strong>forsch</strong>unG<br />

42002<br />

■ Lösung von<br />

Ausbildungsverträgen<br />

und Abbruch der<br />

Ausbildung<br />

Durch den Abbruch der Lehre bzw. die<br />

Lösung eines Vertrages gehen gerade in<br />

Zeiten knapper Lehrstellen viele Ausbildungsressourcen<br />

verloren, sowohl auf Seiten<br />

der Betriebe wie auch auf Seiten der<br />

Jugendlichen. Beispielsweise haben im Jahre<br />

2001 156.000 Auszubildende ihren Vertrag<br />

gelöst. Das entspricht einer Quote von<br />

25,5%, bezogen auf die neuen Verträge<br />

des gleichen Jahres, und einer Steigerung<br />

von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem<br />

Vorjahr (25,1%). Damit setzt sich die seit<br />

1997 steigende Tendenz fort.<br />

Um die Abbrecherquoten zu senken und<br />

entsprechende Maßnahmen einzuleiten, bedarf<br />

es zuverlässiger und aktueller statistischer<br />

Informationen. Abbruch der Ausbildung<br />

und Vertragslösung sind sehr komplexe<br />

Phänomene, die durch viele Wechselvorgänge<br />

geprägt sind (Vertragsabschluss,<br />

Lösung des Vertrags, Wiedereintritt in eine<br />

Lehre mit oder ohne Wechsel des Ausbildungsberufs<br />

oder Beginn einer schulischen<br />

Ausbildung, endgültiger Verzicht auf eine<br />

berufliche Qualifizierung usw.). Idealerweise<br />

müsste daher eine Verlaufsstatistik angelegt<br />

werden, die den Weg jedes einzelnen Jugendlichen<br />

über Jahre hinweg verfolgt, um<br />

dann ein endgültiges Bild für eine Ausbildungskohorte<br />

erstellen zu können. Die amtliche<br />

Berufsbildungsstatistik stellt dagegen<br />

nur aggregierte Angaben über Vertragslösungen<br />

zu einem bestimmten Zeitpunkt zur<br />

Verfügung. Die Frage, in welcher Weise aus<br />

diesem Datenmaterial dennoch aussagekräftige<br />

Quoten berechnet werden können<br />

und welche Einschränkungen und Unschärfen<br />

dabei zu beachten sind, wurde vom<br />

BIBB jetzt genauer untersucht.<br />

<strong>forsch</strong>unG<br />

In einem ersten Untersuchungsschritt werden<br />

verschiedene Berechnungsmöglichkeiten<br />

(Retrospektiv-, Schichten-, Kohortenmodelle)<br />

auf der Grundlage der Berufsbildungsstatistik<br />

geprüft. Im Ergebnis wird eine im Vergleich<br />

zu den bisherigen Ansätzen differenziertere<br />

Methode vorgeschlagen, die auf der<br />

spezifischen Zuordnung der Vertragslösungen<br />

nach Ausbildungsjahren zu den jeweiligen<br />

Kohorten (Neuabschlüssen) beruht.<br />

Fest steht allerdings, dass auf der Basis der<br />

amtlichen Statistik die Berechnung einer exakten<br />

Lösungsquote oder gar einer Quote<br />

der endgültigen Abbrecher nicht möglich ist.<br />

Auf der Basis einer breit angelegten Befragung<br />

von Jugendlichen werden in einem<br />

zweiten Schritt die Bildungsbiografien in Bezug<br />

auf die rechnerischen Unterschiede zwischen<br />

Ausbildungsabbruch und Vertragslösung<br />

untersucht. Diese retrospektiv erhobenen<br />

Verlaufsdaten ermöglichen es nicht<br />

nur, die individuellen Bildungswege zeitlich<br />

genau nachzuvollziehen und Abbrecherquoten<br />

zu berechnen, sondern die Daten<br />

auch so zu aggregieren, dass sie den Erfassungsmerkmalen<br />

der amtlichen Statistik entsprechen.<br />

Auf diese Kennzahlen wurden als<br />

Test die gleichen Rechenmethoden wie bei<br />

den Daten der Berufsbildungsstatistik angewandt.<br />

Ein Vergleich der Ergebnisse zeigt,<br />

dass die Modelle, die für die amtliche Statistik<br />

verwendet werden, den „wahren“<br />

Werten recht nahe kommen.<br />

Ein weiterer Untersuchungsansatz dient<br />

ebenfalls der Validierung der untersuchten<br />

Methoden. In einem Simulations-Modell<br />

wurden alle Werte eingetragen, die zu einer<br />

Berechnung der Lösungsquoten nötig<br />

■ Literatur<br />

• Althoff, Heinrich; Brosi, Walter; Troltsch,<br />

Klaus; Ulrich, Joachim Gerd; Werner,<br />

Rudolf: Vorzeitige Lösung von Lehrverträgen<br />

und Ausbildungsabbruch –<br />

Problemaufriss und Untersuchung<br />

der methodisch-statistischen Grundlagen<br />

(erscheint demnächst bei WBV).<br />

• Balli, Christel; Krekel, Elisabeth M.; Sauter,<br />

Edgar (Hrsg.): Qualitätsentwicklung in<br />

der Weiterbildung. Zum Stand der Anwendung<br />

von Qualitätssicherungsund<br />

Qualitätsmanagementsystemen<br />

bei Weiterbildungsanbietern. Wissenschaftliche<br />

Diskussionspapiere. Bundesinstitut<br />

für Berufsbildung. Bonn 2002.<br />

• Berger, Klaus; Walden, Günter: Evaluierung<br />

der Bund-Länder-Programme<br />

zur Ausbildungsförderung in den<br />

neuen Bundesländern 1996–1999.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 102.255<br />

• Bundesinstitut für Berufsbildung:<br />

Geschäftsbericht 2001<br />

Erhältlich beim BIBB, Best.-Nr. 09.073<br />

• Frank, Irmgard; Zimmermann, Hildegard:<br />

Lernen in neuen Kooperationsfeldern.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 102.256<br />

• Autsch, Bernhard; Meerten, Egon (Hrsg.):<br />

Überbetriebliche Berufsbildungsstätte<br />

auf dem Weg zu dienstleistungs-<br />

wären. Die Zuordnung der Vertragslösungen<br />

zu Kohorten und die Aufteilung der Vertragslösungen<br />

auf Kalenderjahre und Ausbildungsjahre<br />

spielen dabei eine besondere<br />

Rolle. Sodann werden diese Annahmen variiert,<br />

ihre Auswirkungen auf die Ergebnisse<br />

der verschiedenen Berechnungsmodelle<br />

untersucht und somit die Stärken und<br />

Schwächen der verschiedenen Ansätze<br />

deutlich gemacht. Manche Modelle reagieren<br />

„empfindlicher“ auf Schwankungen bei<br />

der Kohortenstärke, andere auf die Aufteilung<br />

der Probezeitlösungen. Diese Untersuchungen<br />

beleuchten eindrucksvoll die Unschärfen,<br />

aber auch die Validität einzelner<br />

Modelle. Die verschiedenen Untersuchungsansätze<br />

stellt das BIBB jetzt in einem Sammelband<br />

vor (siehe Literaturempfehlungen).<br />

Kontakt: Dr. Rudolf Werner –<br />

wernerrdf@bibb.de<br />

Heinrich Althoff –<br />

althoff@bibb.de<br />

Klaus Troltsch – troltsch@bibb.de<br />

Dr. Joachim G. Ulrich –<br />

ulrich@bibb.de<br />

orientierten Kompetenzzentren.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 110.413<br />

• Wiemann, Günter: Didaktische Modelle<br />

beruflichen Lernens im Wandel.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 110.412<br />

• Ebbinghaus, Margit: Gestaltungsoffene<br />

Abschlussprüfung.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 110.410<br />

• Bau, Henning; Ehrlich, Klaus (Hrsg.): An<br />

Wartungsaufträgen lernen. Die Entwicklung<br />

von Lehr- und Lernaufgaben<br />

im Rahmen der Lernortkooperation.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 103.111<br />

• Gravalas, Brigitte: „Noch nicht 50 und<br />

fit wie ein Turnschuh ...“<br />

Eine Analyse von Stellengesuchen<br />

Älterer. Selbstdarstellung, Qualifikationsprofile,<br />

Berufswünsche. Erhältlich bei<br />

WBV, Best.-Nr. 110.407<br />

• Melms, Brigitte: Relevanz rechtlicher<br />

Regelungen für die Qualitätssicherung<br />

in der Weiterbildung auf Ebene<br />

der Länder in der Bundesrepublik<br />

Deutschland. Erhältlich bei WBV, Best.-<br />

Nr. 110.408<br />

• Döhl, Volker; Dreiß, Manfred: Strategien<br />

überbetrieblicher Personalflexibilisierung.<br />

Kolloquien im BIBB, Heft 1.<br />

Erhältlich bei WBV, Best.-Nr. 116.001<br />

www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de +++ www.bibb.de