Jahresbericht 2009 - Luzerner Kantonsspital

Jahresbericht 2009 - Luzerner Kantonsspital

Jahresbericht 2009 - Luzerner Kantonsspital

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

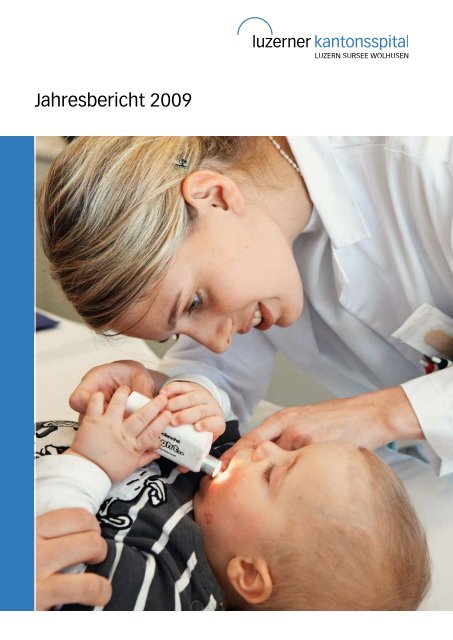

<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong>

Die LUKS-Organisation<br />

Departement<br />

Wolhusen<br />

Anästhesie<br />

Innere<br />

Medizin<br />

Chirurgie &<br />

Orthopädie<br />

Gynäkologie/<br />

Geburtshilfe<br />

Departement<br />

Sursee<br />

Anästhesie<br />

Innere<br />

Medizin<br />

Chirurgie &<br />

Orthopädie<br />

Gynäkologie/<br />

Geburtshilfe<br />

Departement<br />

Chirurgie<br />

Chirurgische<br />

Klinik<br />

Herz-/<br />

Thorax-/<br />

Gefässchirurgie<br />

Orthopädie<br />

Urologie<br />

Kieferchirurgie<br />

Operationssäle<br />

Stab Medizin<br />

Arbeitsmedizin, Hygiene, Medizin-/<br />

Pflegeinformatik, Medizinalcontrolling,<br />

Qualitäts-/Riskmanagement<br />

Departement<br />

Medizin<br />

Privatabteilung<br />

Innere<br />

Medizin<br />

Innere<br />

Medizin,<br />

med. IPS<br />

Spezialmedizin 1<br />

Spezialmedizin 2<br />

Spezialmedizin 3<br />

Rehabilitation<br />

Departement<br />

Spezialkliniken<br />

Hals-Nasen-<br />

Ohren-Klinik<br />

Augenklinik<br />

Frauenklinik<br />

Höhenklinik<br />

Montana<br />

Spitalrat<br />

Direktor<br />

Geschäftsleitung<br />

Geschäftsleitungsausschuss<br />

Departement<br />

Kinderspital<br />

D-BW<br />

D-BW D-BW D-BW D-BW D-BW<br />

Pädiatrie<br />

Kinderchirurgie<br />

Stab Direktion<br />

Kommunikation & Marketing<br />

Multiprojektmanagement,<br />

Recht<br />

Departement<br />

Institute<br />

Radiologie<br />

Radio-Onkologie<br />

Pathologie<br />

Apotheke<br />

D-BW<br />

Labormedizin<br />

Anästhesie/<br />

chir.Intensivmed<br />

/Rettungsmed./<br />

Schmerztherapie<br />

Departement<br />

Pflege,<br />

Soziales<br />

Pflegeentwicklung/<br />

-qualität<br />

Fachberatung<br />

Ausbildung<br />

Weiterbildung<br />

Sozialdienst<br />

Seelsorge<br />

Departement<br />

Betrieb und<br />

Infrastruktur<br />

Informatik<br />

Ökonomie<br />

Technik, Bau &<br />

Sicherheit<br />

Departement<br />

Finanzen,<br />

Personal<br />

Finanzen<br />

Personal

Inhalt<br />

Editorial Spitalratspräsident 2<br />

Bericht Direktion/Geschäftsleitung 4<br />

Revue <strong>2009</strong> 8<br />

Departementsberichte<br />

Departement Medizin 13<br />

Departement Chirurgie 23<br />

Departement Spezialkliniken 35<br />

Departement Kinderspital 45<br />

Departement Institute 53<br />

Departement Pflege, Soziales 63<br />

Departement Betrieb und Infrastruktur 71<br />

Departement Sursee 81<br />

Departement Wolhusen 91<br />

Kennzahlen <strong>2009</strong><br />

Jahresrechnung 102<br />

Kennzahlen 108<br />

Medizinische Statistiken<br />

Chirurgie 109<br />

Medizin 110<br />

Spezialkliniken 112<br />

Kinderspital 113<br />

Institute 114<br />

Publikationen 115<br />

Impressum<br />

Herausgeber: <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />

Koordination: Kommunikation und Marketing<br />

Redaktion: Hans Beat Stadler, Ebikon<br />

Fotos: Emanuel Ammon, Natalie Boo, Luzern<br />

Konzept/Gestaltung: hellermeier, Emmenbrücke<br />

Druck: beagdruck, Emmenbrücke<br />

Für die bessere Lesbarkeit wird in der Regel<br />

nur die männliche Form eines Begriffs verwendet.<br />

Gemeint sind immer beide Geschlechter.<br />

1

2 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Editorial<br />

Hans Amrein<br />

Präsident des Spitalrates<br />

Auf dem Weg<br />

zu optimalen Strukturen<br />

Erfolgreiche und erfahrene Ärzte sowie gut ausgebildetes, leistungsbereites und freund-<br />

liches Pflegepersonal sind weiterhin Voraussetzung für den guten Ruf eines Spitals. Das<br />

allein reicht aber für die Zukunft nicht mehr aus. Die freie Spitalwahl und der unüber-<br />

hörbare Ruf nach dem qualitativ messbaren, transparenten Patientennutzen heizen den<br />

Wettbewerb unter den Spitälern noch weiter an. Wirkungsvoll, zweckmässig und wirtschaftlich<br />

soll es sein. So verlangen es unsere neuen Gesetze und unsere Vorgaben.<br />

Die Wirtschaftlichkeit wird, ob uns das gefällt oder nicht, zu einer immer höher bewerteten<br />

Dimension. Wer im künftigen Benchmark nicht genügt, kommt unter Druck. Der<br />

wissenschaftlich-technische Fortschritt der Medizin und der Wille des Patienten, diesen<br />

auch zu nutzen, lassen sich durch nichts und niemanden aufhalten. Die Kosten werden<br />

weiter steigen und die oft hilflos scheinenden Anstrengungen, dies zu ändern, bleiben<br />

das weltweite Dauerthema im Gesundheitswesen.<br />

Verwaltungsräte bzw. Spitalräte sind nicht zuständig für die Gesundheitspolitik eines<br />

Kantons. Aber sie sind von Gesetzes wegen verantwortlich für die strategische Führung<br />

der ihnen anvertrauten Spitalunternehmungen. So ist die Hinterfragung unserer heutigen<br />

Spitalstrukturen nicht eine Anmassung, sondern vielmehr unsere oberste Pflicht.<br />

Für die Leistungsaufträge und für die Spitalstandorte ist und bleibt die politische<br />

Behörde zuständig. Das ist gut so. Es ist aber zweifellos Aufgabe der Führungsorgane<br />

eines Spitals, der Politik Lösungsvorschläge und Varianten zu unterbreiten, welche sie<br />

zur Evaluation für ihre oft schwierigen Entscheide dringend benötigen. In dieser Absicht<br />

habe ich mich im Sommer <strong>2009</strong> mit meiner Vision «Spitalgruppe Waldstätten» aufs<br />

Glatteis gewagt. Wenn auch Ort, Zeitpunkt und Publikum der Botschaft hinterfragt werden<br />

dürfen, so war deren Wirkung doch einmalig und aufschlussreich: eine (ungewollte)<br />

Aufklärung über die spitalpolitische Befindlichkeit in der Zentralschweiz. Vielen<br />

positiven Reaktionen entnehme ich die Aufforderung, mich mit dem Thema «Kantonsübergreifende<br />

Spitalstrukturen» weiterhin zu beschäftigen. Das werde ich tun, aber<br />

behutsamer, denn ohne den Willen zu Veränderungen und ohne das dafür notwendige<br />

Vertrauen innerhalb aller angesprochenen Partner lassen sich keine Visionen verwirklichen.<br />

Es ist nicht so, dass wir <strong>Luzerner</strong> in der Zentralschweiz alle «einpacken» wollen. Der<br />

Kanton Luzern ist kein grosser, sondern lediglich ein mittelgrosser Kanton. Er ist aber<br />

grösser als seine Zentralschweizer Nachbarn und steht mit seinem Zentrumsspital im<br />

Dienst der ganzen Zentralschweiz. Mit unserem Zentrumsspital spielen wir in einer hohen<br />

Liga. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns diesen Ligaerhalt auf die Dauer nur leisten<br />

können, wenn er in der Zukunft noch vermehrt von der ganzen Region Zentralschweiz<br />

mitgetragen wird. Darauf basiert meine Idee «Spitalgruppe Waldstätten». Das Zentrumsspital<br />

Luzern soll eines Tages allen Zentralschweizern gehören und von diesen auch<br />

getragen und genutzt werden, beispielsweise im Proporz nach Einwohnerzahl, mit<br />

gleichzeitiger Absicherung der Kantonsinteressen. Mit den immer wieder zu hörenden<br />

Forderungen nach Spitalschliessungen sollte man vorsichtiger umgehen. Sie verunsichern,<br />

führen zu Existenzängsten und organisiertem Widerstand. Was aber im Interesse<br />

einer allseits nachvollziehbaren Kosten-/Nutzen-Analyse nottut, ist die Konzentra tion<br />

der Kräfte. Das führt zur Erkenntnis, nicht mehr überall alles anbieten zu müssen oder<br />

anbieten zu wollen. Das heisst, sich der Tatsache zu stellen, dass bei Erhöhung der Fall-<br />

zahlen die Sicherheit erhöht und die Kosten gesenkt werden können.

Es bleibt noch die Frage der Spitzenmedizin. Ich stimme der Forderung zu, dass Transplantationen<br />

auf einige wenige Universitätsspitäler konzentriert werden sollen. Luzern<br />

gehört da nicht dazu. Als universitäres Lehrspital gehört aber Luzern zu den wenigen<br />

Zentrumsspitälern, welche die Voraussetzungen für einige wichtige Angebote der<br />

Spitzenmedizin erfüllen. Voraussetzung ist die notwendige Anzahl Fälle und die damit<br />

einhergehende Qualität und Wirtschaftlichkeit. Im Namen und im Auftrag der ganzen<br />

Region Zentralschweiz ist das möglich und im Interesse aller auch sinnvoll.<br />

Mit der Absichtserklärung zum Projekt «LUNIS» (Luzern-Nidwalden-Spitäler) haben nun<br />

die Kantonsregierungen von Nidwalden und Luzern einen ersten Schritt gewagt. Es<br />

bleibt zu hoffen, dass sich daraus so etwas wie eine gemeinsame «Spitalregion Zent-<br />

ralschweiz» weiterentwickelt. Wir sollten uns tatsächlich zusammenraufen, füreinander<br />

und nicht gegeneinander.<br />

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege, der Technik und der Administration<br />

sowie der ganzen Ärzteschaft, dem Kader, der Geschäftsleitung und dem<br />

CEO für die auch im Berichtsjahr <strong>2009</strong> geleistete gute Arbeit. Der Dank gilt auch meinen<br />

Kolleginnen und Kollegen im Spitalrat für die gute und engagierte Zusammenarbeit.<br />

Hans Amrein<br />

Präsident Spitalrat LUKS<br />

Die Mitglieder des Spitalrats sind<br />

Hans Amrein, Präsident, Sursee<br />

Prof. Dr. med. Oskar Schmucki, Vize-Präsident, Luzern<br />

Dr. rer. pol. Kurt Aeberhard, Schüpfen<br />

Frida Alder, Gerzensee<br />

Dr. med. Premy Hub, Sursee<br />

Dr. med. Christiane Roth, Gockhausen<br />

Peter Schilliger, Udligenswil<br />

Prof. Dr. med. Thomas Schnider, Speicher<br />

Pius Zängerle, Adligenswil<br />

Peter Schwegler, Vertreter des GSD (mit beratender Stimme)<br />

Robert Bisig, Sekretär Spitalrat<br />

LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Editorial<br />

3

4 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />

Benno Fuchs<br />

Direktor (CEO)<br />

Bericht Direktion/<br />

Geschäftsleitung<br />

Liebe Leserinnen und Leser<br />

Das Gesundheitswesen gibt nach wie vor viel zu reden, nicht nur im Kanton Luzern, und<br />

nicht nur wegen der Kosten. Angesprochen sind – vor dem Hintergrund zahlreicher<br />

Widersprüche – auch die Spitäler. Angesichts der unterschiedlichen Bedürfnisse seitens<br />

der Bevölkerung, der Leistungsfinanzierer und der Politik geraten sie immer mehr unter<br />

finanziellen Druck. Die Spitäler befinden sich zwischen dem Hammer der zunehmenden<br />

Leistungsbeanspruchung, der medizinischen Entwicklung und ständig steigenden ge-<br />

setzlichen Auflagen sowie dem Amboss von stagnierenden Tarifen der Versicherer und<br />

limitierten Staatsbeiträgen; Staatsbeiträgen, mit denen den Spitälern nicht etwa Defizite,<br />

sondern die durch die Versicherer gesetzlich nicht zu tragenden Leistungen abgegolten<br />

werden. Diese umfassen im Besonderen die lückenlose Notfallversorgung rund um die<br />

Uhr an 365 Tagen, die uneingeschränkte Aufnahmepflicht aller Patienten, die Aus- und<br />

Weiterbildung sowie die durch die Grundversicherung nicht gedeckten Spitalkosten.<br />

Die Bevölkerung bewegt sich zunehmend selbstbewusster durch das Angebot von Gesundheitsdienstleistungen.<br />

War früher das nächstgelegene Spital als praktisch universaler<br />

Leistungsanbieter unbestritten, suchen sich heute viele Patientinnen und Patienten<br />

die nach ihrem persönlichen Empfinden geeignetste Institution mit entsprechendem<br />

Leistungsangebot, qualifizierten Fachpersonen und modernster Infrastruktur. Am Ausgang<br />

des «Gesundheits-Supermarkts» steht aber nicht die klassische Kasse wie beim<br />

Grossverteiler. Auf dessen Leistungen erheben die Patientinnen und Patienten Anspruch,<br />

schliesslich zahlen sie immer höhere Versicherungsprämien. Die Verantwortung für das<br />

«kränkelnde» Gesundheitswesen tragen alle Beteiligten – die Politik, die Versicherer, die<br />

Leistungserbringer und die Bevölkerung als Leistungsbezüger. Und nur gemeinsam lässt<br />

sich eine Besserung erzielen.<br />

Das LUKS entwickelt sich laufend weiter<br />

Die Herausforderungen, die sich dem <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> stellen, können nur dank<br />

hohem mitmenschlichem Engagement und ständigen Verbesserungen hinsichtlich Qualität,<br />

Effizienz, Vernetzung, Kostenmanagement und Innovationen bewältigt werden. Das<br />

LUKS erfüllte seinen medizinischen Versorgungsauftrag auch im Berichtsjahr auf hohem<br />

Niveau und entwickelt sich als Unternehmen laufend weiter. Beispiele, die in den folgenden<br />

Berichten der Departemente näher ausgeführt werden, belegen dies:<br />

– Der Weg zum Tumor führt auch über gezielte kleine Schädeleröffnungen («navigati-<br />

onsgestützte Mini-Craniotomien»). Diese Eingriffe erfordern weniger Zeit als früher,<br />

die Wunden sind kleiner und weniger schmerzhaft, sie heilen schneller und ermöglichen<br />

einen früheren Spitalaustritt sowie eine kürzere Rekonvaleszenz.<br />

– Seit Jahresbeginn <strong>2009</strong> leisten zahlreiche Hausärzte der Stadt und Landschaft den<br />

Notfalldienst am LUKS Luzern und Wolhusen. Mit der Einrichtung der Notfallpraxen<br />

liess sich der immer grösser gewordene Patientenstrom dem Schweregrad entsprechend<br />

aufteilen und die für stationäre Patienten konzipierten Notfallstationen von ambulanten<br />

Patienten entlasten.<br />

– Im Jahr <strong>2009</strong> konnte die interventionelle Therapie von kranken Herzklappen nach der<br />

Einführung des kathetertechnischen Ersatzes der Aortenklappe nun auch auf die Mitralklappe<br />

ausgedehnt werden. Die Eröffnung des Brustkorbs und der Anschluss an<br />

die Herz-Lungen-Maschine sind so nicht mehr in jedem Fall nötig.

– Im Frühjahr <strong>2009</strong> konnte die Augenklinik des LUKS als erste Klinik in Europa ein neuartiges<br />

Medikament zur Behandlung von Augenentzündungen einsetzen. Dabei werden<br />

therapeutische Antikörper, die bisher gespritzt werden mussten, so weit verkleinert,<br />

dass sie nun schmerz- und nebenwirkungsfrei als Tropfen dem Auge direkt<br />

verabreicht werden können.<br />

– Im Jahr <strong>2009</strong> nahmen die Konsultationen auf der Notfallstation des Kinderspitals um<br />

50 Prozent auf über 12‘000 zu. Gleichzeitig stieg die Zahl der telefonischen Anfragen,<br />

die jedoch vielfach keine Notfälle betrafen, sondern eine allgemein-pädiatrische Beratung<br />

umfassten. Die Organisation der Notfallstation musste deshalb auf allen Ebenen<br />

rasch angepasst werden.<br />

– Ende <strong>2009</strong> wurden die alten Gammakameras der Nuklearmedizin durch moderne Geräte<br />

mit SPECT/CT ersetzt. Die Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie ist ein<br />

diagnostisches Verfahren zur Herstellung von Schnittbildern lebender Organismen.<br />

Auf diese Weise kann die Funktion verschiedener Organe beurteilt werden.<br />

– Das Zentrum für Endoskopie und Laparoskopie Sursee steht unter der Leitung von drei<br />

Chefärzten. Damit wird das Know-how von Spezialisten verschiedener Fachgebiete<br />

vereinigt. Die Vernetzung basiert auf dem ausgezeichneten kollegialen Klima innerhalb<br />

der Gastroenterologie, Gynäkologie und Viszeralchirurgie.<br />

– Beim kontinuierlichen Analgesieverfahren kommen im Rahmen orthopädischer Eingriffe<br />

in Wolhusen neben den rückenmarknahen Katheterverfahren vorwiegend kontinuierliche<br />

periphere Nervenblockaden sowie zur kontinuierlichen Applikation der<br />

Schmerzmedikation eine Präzisionspumpe zum Einsatz. Über einen Druckknopf an<br />

der Pumpe kann der Patient aufgrund seiner Bedürfnisse die Schmerztherapie autonom<br />

mitgestalten. Wolhusen ist zudem weltweit die erste Klinik, in welcher bestimmte<br />

Operationen im Bereich der arthroskopischen Chirurgie navigiert durchgeführt werden.<br />

– Aktuell besuchen im Bereich Pflege 344 Studierende aus 39 Ausbildungsbetrieben den<br />

Unterricht im Lernbereich Training & Transfer (LTT). Zum Vergleich: 2005 waren es lediglich<br />

26 Studierende.<br />

– Um Zeit und Geld zu sparen, finden neu standortübergreifende Videokonferenzen<br />

statt. Die LUKS-Standorte Luzern, Sursee, Wolhusen und Montana sind über ein neues<br />

Videokonferenzsystem verbunden. Damit ist die effiziente und sichere Gestaltung von<br />

Tumorboards, Fallbesprechungen und Fortbildungen auf hohem Niveau möglich. Das<br />

Videokonferenzsystem lässt sich auch mit Drittinstitutionen, wie Universitätskliniken,<br />

einsetzen.<br />

– Am LUKS erfolgten im Berichtsjahr wiederum umfassende bauliche Massnahmen. Besonders<br />

erwähnenswert ist die aufwändige Modernisierung und Erweiterung der zentralen<br />

Operationssäle am Spitalzentrum Luzern unter laufendem Betrieb.<br />

Erstmals unbefriedigendes Rechnungsergebnis<br />

Zwischen 2004 und 2007 führten das LUKS bzw. die Spitäler Luzern, Sursee und Wolhusen<br />

insgesamt rund 80 Mio. Franken der gesprochenen Staatsbeiträge ohne unternehmerisch<br />

notwendige Reservebildung an den Kanton zurück. Nach einem Gewinn über<br />

5.1 Mio. Franken im Jahr 2008 und den finanziell ebenfalls erfolgreichen Vorjahren zeigt<br />

die Jahresrechnung <strong>2009</strong> mit einem Minus von rund 26 Mio. Franken erstmals ein deutlich<br />

unbefriedigendes Ergebnis. 19.4 Mio. Franken davon lassen sich auf einmalige<br />

LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />

5

6 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />

Effekte zurückführen. Denn die im Leistungsauftrag des Kantons Luzern vorgeschrie bene<br />

Umstellung auf den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER verlangte eine Neudarstellung<br />

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des LUKS. Erstens mussten im Zusammenhang<br />

mit der Sanierung der <strong>Luzerner</strong> Pensionskasse vorsorglich 11.8 Mio. Franken<br />

in der Bilanz zurückgestellt werden. Zweitens wurde die Aktivierungsgrenze im Jahr<br />

<strong>2009</strong> erhöht, was Nachholabschreibungen bei den vom Kanton Luzern auf 2008 übernommenen<br />

Anlagegütern über 7.6 Mio. Franken verursachte. Der Verlust aus der operativen<br />

Tätigkeit beträgt somit bei einem Jahresumsatz von über 640 Mio. Franken 6.6 Mio. Franken<br />

oder rund 1% des Gesamtumsatzes.<br />

Obwohl sich die relative Budgetabweichung im operativen Betrieb im Rahmen der Vor-<br />

jahre bewegt, stellt sich die Frage, ob sich für das LUKS neu die Kosten-Ertrags-Schere<br />

negativ öffnet. Leider zeichnet sich diese Entwicklung ab. Währenddem in den Vorjahren<br />

die Verbesserungen der medizinischen Versorgung, die medizinische, pharmazeutische<br />

und technische Entwicklung, die Anforderungen seitens des Arbeitsmarktes, der Ausund<br />

Weiterbildung usw. durch betriebliche Massnahmen auf der Kosten- und Ertrags-/<br />

Leistungsseite kompensiert werden konnten, scheint dies künftig nicht mehr möglich zu<br />

sein. Intern leitete das LUKS zwar Massnahmen ein, um weitere Optimierungsmöglichkeiten<br />

zu erkennen und umzusetzen. Jedoch dürften die gesetzlichen Vorgaben sowie<br />

das beauftragte Leistungsspektrum den notwendigen Handlungsspielraum nicht zulassen.<br />

Gleichzeitig versuchen die Versicherer – z.B. durch Änderungen in der Tarifstruktur<br />

oder Preissenkungen – Leistungsbereiche mit guten Erträgen zu kappen, währenddem<br />

die unterdeckten und intern quersubventionierten – für die Gesundheitsversorgung der<br />

Bevölkerung jedoch unverzichtbaren – Bereiche niemand berappen will. Die Frage des<br />

Leistungsumfangs wird deshalb in naher Zukunft noch stärker mit derjenigen des Leistungsspektrums<br />

für die Bevölkerung verknüpft sein.<br />

Herausforderungen<br />

Öffentliche Spitäler stehen vor der Herausforderung, sich im Wettbewerb zu behaupten,<br />

ohne sich der Gesamtversorgung der Bevölkerung zu entledigen. Der ökonomische und<br />

organisatorische Anpassungsdruck wird die Politik und auch die verantwortlichen Organe<br />

des LUKS in den kommenden Jahren fordern.<br />

Die Umfeldentwicklungen bedeuten nicht nur organisatorische und restrukturierende<br />

Anstrengungen für die klassische medizinische Versorgung, sie bieten auch eine grosse<br />

Chance zur Weiterentwicklung und Neuausrichtung des LUKS als grösstes medizinisches<br />

Kompetenzzentrum der Zentralschweiz. Dabei gilt es, die Effizienzprobleme an den Sektorrändern<br />

der einzelnen Gesundheitsversorger zu identifizieren und ohne Energie- und<br />

Qualitätsverluste partnerschaftlich anzugehen. Die Spitäler und die anderen Gesundheitsinstitutionen<br />

dürfen sich nicht als abgeschottete Versorgungseinheiten sehen. Als<br />

Folge entstünde eine unzureichende Behandlungskontinuität mit dem Effekt, dass sich<br />

letztlich die Versorgungssituation verschlechtert. Der sich abzeichnende Wandel, bedingt<br />

durch die zunehmend häufigeren chronischen Krankheiten und bösartigen Neubildungen,<br />

benötigt somit schnittstellenarme und sektorenübergreifende Versorgungsprozesse.<br />

Kerninstrument dazu sind klinische Behandlungspfade, die indikationsspezifisch über<br />

die Sektoren hinweg eine effiziente und effektive Versorgung von chronisch Kranken ermöglichen.<br />

Das Versorgungsmanagement spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Unter<br />

dem neuen Fallpauschalensystem, den DRGs, gilt es, intelligente vor- und nachstatio näre

Unterstützungs- und Überleitungsprozesse zu entwickeln. Dabei dürfen aber Quali-<br />

tätsaspekte nicht zu kurz kommen. «Drehtür- und Weiterreichungseffekte» zum Nachteil<br />

der Patienten dürfen gar nicht erst entstehen. Diese Veränderungen in der Behandlungs-<br />

kette werden sehr hohe Anforderungen an Pflege und Medizin stellen, insbesondere in<br />

der Zusammenarbeit.<br />

Die Überlebensfähigkeit eines Spitals hängt unabhängig von der öffentlichen oder privaten<br />

Trägerschaft von der Erzielung des notwendigen Gewinns zur Überlebenssicherung<br />

ab. Ein Spital, das nicht auf eine ausreichend hohe erwirtschaftete Rendite abstellt<br />

und die notwendigen Investitionen nicht tätigen kann, wird nicht bestehen können. Ob<br />

es politisch klug ist, die Spitallandschaft weitgehend dem Markt zu überlassen, muss<br />

heute offengelassen werden. Es ist möglich, dass dies zu Lasten der Behandlungsqualität<br />

geschehen wird. Allerdings ist eine hohe Behandlungsqualität wiederum ein wichtiger<br />

Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Spitäler mit einer hohen Versorgungsqualität werden<br />

daher bei einer Marktbereinigung eher bestehen als solche mit Qualitätsdefiziten.<br />

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels mit der älter werdenden Gesellschaft<br />

tritt zudem der Aspekt einer wohnortnahen Versorgung zunehmend in den Mittelpunkt<br />

der Diskussionen. Für die ländlichen Regionen stellt sich vermehrt die Frage,<br />

wie eine flächendeckende Spitalversorgung für den Notfallbereich sichergestellt werden<br />

kann. Das DRG-Finanzierungssystem basiert auf einer Mischkalkulation. Dies bedeutet,<br />

dass kostenintensive Notfallpatienten über Wahlleistungen quersubventioniert werden.<br />

Dementsprechend benötigt ein Spital eine gewisse Leistungsbreite, um wirtschaftlich<br />

zu sein. Der alleinigen Logik des Markts zufolge wären Spitäler in ländlichen Regionen<br />

daher wirtschaftlich nicht attraktiv. Ein kluges Verhalten des öffentlichen Spitalträgers<br />

ist geboten, wenn er als Eigner und Planer dem Gesamtwohl der Bevölkerung verpflichtet<br />

sein will.<br />

Die verantwortlichen Stellen aus Politik, Behörde und Spitälern sind gemeinsam gefor-<br />

dert, speziell die Rolle des öffentlichen Spitals einer Analyse zu unterziehen und die rich-<br />

tigen, der gesamten Bevölkerung dienenden Akzente zu setzen. Diese müssen nicht nur<br />

bei einem hohen betriebswirtschaftlichen, sondern auch vor einem der Fairness ver-<br />

pflichteten sozialpolitischen Anspruch bestehen. Es ist wichtig, dass sich die Eigner der<br />

öffentlichen Spitäler jenseits von vermeintlicher Wettbewerbslogik auch sozial- und<br />

regionalpolitisch verbindlich positionieren, auch im Kanton Luzern.<br />

Dank<br />

Ich danke allen Mitarbeitenden des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s herzlich für das grosse Engagement<br />

und die ausgezeichnete Betreuung unserer Patientinnen und Patienten. Die<br />

vielen positiven Rückmeldungen bezeugen dies eindrücklich.<br />

Besten Dank auch den Mitgliedern des Spitalrats für die gute Zusammenarbeit. Mein<br />

Dank gilt sodann dem Gesundheits- und Sozialdepartement und speziell der <strong>Luzerner</strong><br />

Bevölkerung, die dem <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> für die Arbeit im Dienst der kranken Menschen<br />

das notwendige Umfeld bieten.<br />

Benno Fuchs<br />

Direktor (CEO)<br />

LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong><br />

7

8 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />

Revue <strong>2009</strong><br />

Januar<br />

Am 3. Januar <strong>2009</strong> eröffnet das LUKS<br />

Wolhusen in Zusammenarbeit mit der<br />

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern<br />

und Hausärzten aus dem Einzugsgebiet<br />

die Hausärztliche Notfallpraxis. Die<br />

Patientinnen und Patienten werden je<br />

nach Situation ihrem Hausarzt, anderen<br />

Versorgern oder den einzelnen Fachdisziplinen<br />

des LUKS zugewiesen.<br />

April<br />

Die Orthopädie des LUKS Wolhusen<br />

ist eine der ersten Kliniken der Welt,<br />

welche die arthroskopische Chirurgie<br />

des femoroacetabularen Impingements<br />

angewendet hatten, und die erste<br />

Klinik der Welt, die diese Operation navigiert<br />

durchführt. Mit knapp 100 Eingriffen<br />

jährlich gehört sie in diesem Bereich<br />

zu den führenden Zentren der Schweiz.<br />

Februar<br />

Die zweite Etappe der OP-Sanierung<br />

ist erfolgreich abgeschlossen. Der<br />

vollständig erneuerte HNO-Operationsbereich<br />

wird seiner Bestimmung übergeben.<br />

Mit dem Umzug des Chirurgie-<br />

Operationssaals und der Inbetrieb-<br />

nahme des neuen OP-Provisoriums<br />

startet die dritte Umbauetappe.<br />

Die gesamte OP-Sanierung wird im<br />

Februar 2010 vollendet sein.<br />

Mai<br />

Der <strong>Luzerner</strong> Regierungsrat besucht<br />

am 5. Mai <strong>2009</strong> das LUKS Luzern. Auf<br />

dem Programm stehen die Besichtigung<br />

des Da-Vinci-Operationsroboters<br />

in der Urologie sowie ein Einblick in die<br />

neuen Operationssäle. Ein gemeinsames<br />

Arbeitsmittagessen im Personalrestaurant<br />

mit Spitalratspräsident Hans<br />

Amrein, Direktor Benno Fuchs sowie<br />

Mitgliedern der Geschäftsleitung runden<br />

den Besuch ab.<br />

Februar<br />

Die <strong>Luzerner</strong> Höhenklinik Montana<br />

(LHM) wurde mit der Fusion und der<br />

Verselbstständigung der <strong>Luzerner</strong><br />

Spitäler ins LUKS aufgenommen. Hatte<br />

die Integration zuerst noch provisorischen<br />

Charakter, ist die LHM seit Anfang<br />

<strong>2009</strong> als vierter Standort definitiv ein<br />

Bestandteil des LUKS. Organisatorisch<br />

gehört die LHM zum Departement<br />

Spezialkliniken.<br />

Mai<br />

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein,<br />

organisiert das LUKS mehrmals pro Jahr<br />

DBL-Anlässe («Dispositiv besondere<br />

Lagen»). Das Spektrum der Übungen<br />

reicht vom Prüfen des Probealarms<br />

bis zu Grossübungen in Bereichen wie<br />

grosser Patientenanfall, Brand, technische<br />

Panne, Pandemie und Dekontamination<br />

mit den betroffenen Mitarbeitenden<br />

und deren Stellvertretungen.

März<br />

Seit dem 12. März <strong>2009</strong> erfolgt der<br />

Notarztdienst nach dem sogenannten<br />

Rendez-vous-System. Bei einem dringenden<br />

Notfalleinsatz werden über den<br />

Sanitätsnotruf 144 ein Rettungswagen<br />

(Ambulanz) und gleichzeitig das Notarzteinsatzfahrzeug<br />

(NEF) alarmiert und<br />

getrennt zum Notfallort losgeschickt.<br />

Der Notarzt ist auf diese Weise flexibler<br />

einsetzbar und bei dringenden Notfällen<br />

wird die Hilfsfrist weiter verkürzt.<br />

Mai<br />

Am 18. Mai <strong>2009</strong> wird am LUKS Luzern<br />

der erste Patient mit der RapidArc-<br />

Technik bestrahlt. Bei vergleichbarer<br />

Dosisverteilung im Zielvolumen kann mit<br />

dieser neuen Bestrahlungstechnik oft<br />

gesundes, sensibles Gewebe besser<br />

geschont werden. Die tägliche Bestrahlungszeit<br />

ist bis zu achtmal kürzer.<br />

Das LUKS Luzern ist erst das vierte<br />

Spital in der Schweiz, das diese Technik<br />

einsetzt.<br />

März<br />

Der Übergang zur Bypassoperation<br />

am schlagenden Herzen (off-pump) hat<br />

viele Vorteile für die Patienten. In<br />

bestimmten Fällen kann ohne Einsatz<br />

einer Herz-Lungen-Maschine operiert<br />

werden. Diese ist eine potenzielle<br />

Verursacherin von Komplikationen, insbesondere<br />

bei Patienten mit schwerwiegenden<br />

Begleiterkrankungen. Aus<br />

diesem Grund ist die Operation am<br />

schlagenden Herzen eine grosse Chance<br />

für mehrfach Erkrankte.<br />

Juni<br />

Der LUKS-Personalanlass «Hospitalia<br />

<strong>2009</strong>» hat bereits Tradition. Die Mit-<br />

arbeitenden aller Standorte sind an<br />

zwei Abenden zur Rundfahrt auf dem<br />

Vierwaldstättersee mit gepflegtem<br />

Diner und anregender Unterhaltung eingeladen.<br />

Am Freitag, 5. und 19. Juni<br />

<strong>2009</strong> stechen je drei Passagierschiffe<br />

mit den LUKS-Mitarbeitenden in See.<br />

Der sehr gut besuchte Anlass ist<br />

wiederum ein voller Erfolg.<br />

März<br />

LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />

Am 23. März <strong>2009</strong> findet die konsti-<br />

tuierende Sitzung der neuen Personalkommission<br />

(PEKO) statt sowie die<br />

Wahl der Mitglieder. Jedes Departement<br />

des LUKS ist mit einem Mitglied – die<br />

Departemente Sursee und Wolhusen<br />

mit je zwei Mitgliedern – in der PEKO<br />

vertreten.<br />

Juli<br />

Weil die kontinuierliche Zunahme der<br />

Operationszahlen zu Engpässen in<br />

der Verfügbarkeit der Operationssäle<br />

geführt hat, sind für die anstehende<br />

Renovation und Erweiterung der Augenklinik<br />

fünf anstelle der bisherigen drei<br />

Operationssäle geplant. Der vierte<br />

Operationssaal wird auf den Jahreswechsel<br />

hin in Betrieb genommen.<br />

9

10 LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />

Revue <strong>2009</strong><br />

Juli<br />

Am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> schliessen<br />

81 Lernende ihre berufliche Grund-<br />

bildung erfolgreich ab und feiern diesen<br />

Meilenstein am 1. Juli <strong>2009</strong> an der<br />

Lehrabschlussfeier im Verkehrshaus<br />

Luzern. Herzliche Gratulation, alles Gute<br />

und viel Erfolg den jungen Berufsleuten<br />

auf ihrem weiteren privaten und beruflichen<br />

Lebensweg!<br />

Oktober<br />

Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> ist mit<br />

5396 Beschäftigten der grösste Arbeitgeber<br />

der Zentralschweiz. Das geht<br />

aus der jährlichen Erhebung der «Neuen<br />

<strong>Luzerner</strong> Zeitung» hervor.<br />

August<br />

Das LUKS Wolhusen ist das erste Spital<br />

im Kanton Luzern mit SRC-Anerkennung<br />

für Basic-Life-Support-Kurse (SRC,<br />

Swiss Resuscitation Council). Die Rate<br />

der Menschen, die einen Kreislaufstillstand<br />

ohne schwere Folgeschäden<br />

überleben, ist nur mit einer lückenlos<br />

funktionierenden Überlebenskette<br />

zu steigern. Im LUKS Wolhusen wird die<br />

entsprechende Schulung des Personals<br />

jährlich durchgeführt.<br />

November<br />

Viele Menschen leiden unter Klappenkrankheiten.<br />

Ein grosser Teil von ihnen<br />

konnte bis vor kurzem keine ursachenorientierte<br />

Behandlung bekommen,<br />

da das Risiko einer Operation sehr gross<br />

war. Nach der erfolgreichen Einführung<br />

des katheterbasierten Ersatzes der Aortenklappe<br />

am LUKS wurden bei den ersten<br />

Patienten undichte Klappen zwischen<br />

dem linken Vorhof und der linken<br />

Herzkammer (der Mitralklappe) ersetzt.<br />

Diese Art von Eingriffen wird zurzeit<br />

in der Schweiz nur in Lugano und am<br />

Universitätsspital Zürich vorgenommen.<br />

September<br />

Der Spitalrat hat grünes Licht erteilt für<br />

die Realisierung bedeutender, zukunftsorientierter<br />

Investitionsprojekte in<br />

der Radiologie und Nuklearmedizin des<br />

LUKS Luzern. Die Angiographieanlage<br />

und die Gamma-Kameras werden noch<br />

dieses Jahr ersetzt. Im Frühjahr 2010<br />

wird dann in der modernisierten Nuklearmedizin<br />

das PET/CT-Gerät in Betrieb<br />

genommen (Positronen-Emissions-<br />

Tomographie/Computer-Tomographie).<br />

November<br />

Das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong> und das<br />

Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil<br />

rücken im Rahmen ihrer Public Private<br />

Partnership (PPP) weiter zusammen:<br />

Die Sportmedizinabteilungen aus<br />

Nottwil und Luzern schaffen mit dem<br />

gemeinsamen Sportmedizinischen<br />

Zentrum Nottwil-Luzern ein für die<br />

Schweiz einzigartiges Angebot in der<br />

Sportmedizin.

September<br />

Am 25. September <strong>2009</strong> besuchen<br />

über 300 Kinder die Kinderuni am LUKS<br />

und lauschen den Vorträgen von Prof.<br />

Dr. Gregor Schubiger («Herzklopfen: Was<br />

klopft denn da?») und Prof. Dr. Christoph<br />

Konrad («Warum atmen wir?»).<br />

Die Kinder staunen über die Sezierung<br />

eines Schweineherzens und beantworten<br />

fleissig Quizfragen über die Lungenfunktionen.<br />

Die Kinderuni wird jedes<br />

Jahr von der Uni Luzern und dem LUKS<br />

gemeinsam durchgeführt.<br />

November<br />

Das ZELS, Zentrum für Endoskopie<br />

und Laparoskopie Sursee, ist ein interdisziplinäres<br />

Angebot der Chirurgie,<br />

Gynäkologie und Medizin am LUKS Sursee.<br />

Es ist die Anlaufstelle für rasche,<br />

kompetente Abklärungen und Behandlungen<br />

häufiger und besonders komplexer<br />

Erkrankungen des Bauchraums.<br />

September<br />

In der Schweiz herrscht ein Mangel<br />

an Organspenderinnen und -spender.<br />

Die Warteliste ist so lang wie noch nie.<br />

Bei Organentnahmen spielen die Zeit<br />

und die medizinische Kompetenz eine<br />

grosse Rolle. Ab dem 1. Dezember <strong>2009</strong><br />

kann neu das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />

(LUKS) für das Spendernetzwerk Zentralschweiz<br />

Abklärungen treffen und<br />

Organentnahmen durchführen. Pro Jahr<br />

wird mit 5–10 Organspendern aus der<br />

Zentralschweiz gerechnet.<br />

Dezember<br />

Die Pandemie erfasst die Schweiz.<br />

Seit dem 10. November <strong>2009</strong> wird am<br />

LUKS geimpft. Glücklicherweise ist<br />

der Krankheitsverlauf für die meisten<br />

Betroffenen nicht schwerer als bei einer<br />

saisonalen Grippe. Es erkranken aber<br />

mehr Kinder und junge Erwachsene<br />

als gewohnt. Der Personalärztliche<br />

Dienst und die Spitalhygiene haben sich<br />

minutiös vorbereitet und alle Prozesse<br />

im «Dispositiv besondere Lagen»<br />

dokumentiert.<br />

Oktober<br />

Dezember<br />

LUKS-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2009</strong> Revue<br />

Die Kantone Luzern und Nidwalden<br />

unterzeichnen eine Absichtserklärung,<br />

mit der sie eine gemeinsame Spitalversorgung<br />

bzw. die Spitalregion Luzern-<br />

Nidwalden anstreben. Mit einem Projekt<br />

wird diese Absicht konkretisiert. Geplant<br />

ist die Führung des <strong>Kantonsspital</strong>s<br />

Nidwalden durch das <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />

ab 2012 und später allenfalls<br />

eine Fusion der beiden Institutionen.<br />

Das Krebsregister des Kantons Luzern<br />

nimmt am LUKS den operativen Betrieb<br />

auf. Krebsregister helfen mit, die<br />

Krebsvorbeugung, Früherkennung,<br />

Ursachenforschung sowie die Identifikation<br />

von Risikogruppen zu verbessern.<br />

Der Datenschutz und die Patientenrechte<br />

sind dabei stets gewährleistet. Krebs<br />

ist die zweithäufigste Todesursache,<br />

40 Prozent der Schweizer Bevölkerung<br />

erkranken im Lauf ihres Lebens daran.<br />

11

Departement Medizin<br />

13

14 Departement Medizin<br />

Departementsleiterin<br />

Prof. Dr. Verena Briner<br />

«Wenn der Wind der Veränderung<br />

weht, bauen die<br />

einen Windmühlen, die<br />

anderen Mauern, sagt ein<br />

chinesisches Sprichwort.<br />

Das LUKS nutzt die Kraft<br />

des Windes und schützt<br />

sich gleichzeitig vor allzu<br />

stürmischen Böen. Denn<br />

es braucht beides: den<br />

Wind, der Veränderung<br />

bringt, und die Mauer,<br />

die Bewährtes schützt.»<br />

Prof. Dr. Verena Briner,<br />

Departementsleiterin<br />

Bereichsleitungen<br />

Privatabteilung Innere Medizin<br />

Prof. Dr. Verena Briner,<br />

Chefärztin Innere Medizin (PiP)<br />

Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />

Irene Blumer Balzer,<br />

Leiterin Pflegedienst<br />

Allgemeine Innere Medizin<br />

PD Dr. Christoph Henzen,<br />

Chefarzt Allg. Innere Medizin (PiP)<br />

Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />

Irene Blumer Balzer,<br />

Leiterin Pflegedienst<br />

Spezialmedizin 1<br />

Dr. Dominique Criblez,<br />

Chefarzt Gastroenterologie (PiP)<br />

Irene Blumer Balzer,<br />

Leiterin Pflegedienst<br />

Spezialmedizin 2<br />

Prof. Dr. Paul Erne,<br />

Chefarzt Kardiologie (PiP)<br />

Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />

Spezialmedizin 3<br />

Prof. Dr. Rudolf Joss,<br />

Chefarzt Onkologie (PiP)<br />

Lilian Jäger, Leiterin Pflegedienst<br />

Rehabilitation<br />

Dr. Hanspeter Rentsch,<br />

Chefarzt Rehabilitation (PiP)<br />

Ueli Wenger, Leiter Pflegedienst<br />

Leitendes Personal<br />

Allergologie<br />

Dr. Gerhard Müllner, Konsiliararzt<br />

Angiologie<br />

Dr. Martin Banyai, Leitender Arzt<br />

Dermatologie<br />

Prof. Christoph Brand, Chefarzt<br />

Endokrinologie/Diabetologie<br />

PD Dr. Christoph Henzen, Chefarzt<br />

Gastroenterologie<br />

Dr. Dominique Criblez, Chefarzt<br />

Dr. Claudia Hirschi, Leitende Ärztin<br />

Hämatologie<br />

Prof. Dr. Dr. Walter Wuillemin,<br />

Leitender Arzt<br />

Kardiologie<br />

Prof. Dr. Paul Erne, Chefarzt<br />

PD Dr. Peiman Jamshidi<br />

Medizinische Intensivstation<br />

Dr. Serge Elsasser, Leitender Arzt<br />

Rainer Pöpken, Leiter Pflegedienst<br />

Nephrologie und Dialysestation<br />

Dr. Andreas Fischer, Leitender Arzt<br />

Neurologie<br />

Prof. Dr. Martin Müller, Leitender Arzt<br />

Onkologie<br />

Prof. Dr. Rudolf Joss, Chefarzt<br />

Dr. Ralph Winterhalder, Leitender Arzt<br />

Pneumologie<br />

Dr. Bernhard Schwizer, Leitender Arzt<br />

Rehabilitation<br />

Dr. Hanspeter Rentsch, Chefarzt<br />

Rheumatologie<br />

Dr. Lukas Schmid, Leitender Arzt<br />

«24 Notfall»<br />

Dr. Piet van Spijk, Leiter Notfallpraxis

Departement Medizin<br />

Den Patienten<br />

verpflichtet<br />

Moderne Medizin heisst vernetzte Medizin<br />

Die zunehmende Spezialisierung in der Medizin ist in den ra-<br />

schen Fortschritten auf vielen Fachgebieten begründet. Bei einer<br />

steigenden Zahl von Patienten sind gleichzeitig mehrere Organe<br />

in ihren Funktionen eingeschränkt. Diese Faktoren machen Kooperationen<br />

zwischen verschiedenen Fachexperten unabdingbar.<br />

Ohne ein funktionierendes Netzwerk und ein individualisiertes<br />

Behandlungskonzept sind eine rasche, korrekte Diagnostik<br />

sowie eine moderne und somit auch (kosten-)effektive Therapie<br />

nicht mehr denkbar. Dabei unterscheiden sich die Partner je<br />

nach klinischem Bild.<br />

«Put the patient first»<br />

Für die komplexen, nicht ganz alltäglichen Krankheiten gibt es<br />

am LUKS etablierte Spezialrapporte und Spezialsprechstunden.<br />

So sind beispielsweise beim Zuckerkranken mit Durchblutungsstörungen<br />

der Beine der Internist, Angiologe, Radiologe, Endokrinologe<br />

und eventuell der Gefässchirurg und der Orthopäde involviert.<br />

Bei chronisch entzündlichen Gallenwegerkrankungen<br />

werden die Patienten am Leberrapport mit den Gastroenterologen,<br />

Viszeralchirurgen und invasiv tätigen Radiologen besprochen.<br />

Für die Festlegung der Therapie der Krebspatienten treffen<br />

sich die Experten an den verschiedenen Tumorboards, beispielsweise<br />

medizinische Onkologen und Radioonkologen, Lungenspezialisten,<br />

Thoraxchirurgen und Pathologen, um das optimale Behandlungskonzept<br />

unter Berücksichtigung der individuellen<br />

Besonderheiten des Patienten mit Lungenkrebs auszuarbeiten.<br />

Boards gibt es auch für Brust-, Magen-Darm- oder HNO-Krebs.<br />

So lassen sich die beste Diagnostik und Behandlung für den einzelnen<br />

Patienten herauskristallisieren.<br />

Tagespauschale versus Fallpauschale<br />

Wer neue Wege geht, muss alte Pfade verlassen. Dies gilt auch<br />

bei der Umsetzung der neuen Fallpauschalen. Das Departement<br />

Medizin bereitet sich auf den Systemwechsel vor.<br />

Die vor der Einführung in Deutschland viel gepriesene Abgeltung<br />

aufgrund der Diagnose (Fallpauschale) – und nicht mehr<br />

aufgrund der Anzahl Hospitalisationstage – zeigte gravierende<br />

Folgen. Die Aufenthaltsdauer ging stetig zurück, ebenso die direkte<br />

ärztliche und pflegerische Patientenbetreuung. Letztlich litt<br />

die Zufriedenheit aller Beteiligten, insbesondere der Patienten,<br />

unter dem neuen System. Der Bundesrat hat trotzdem entschie-<br />

Departement Medizin<br />

15

16 Departement Medizin<br />

Blickpunkte<br />

«24 Notfall»<br />

Notfallpraxis am LUKS<br />

Seit Jahresbeginn <strong>2009</strong> leisten die Haus-<br />

ärzte der Stadt und Agglomeration Luzern<br />

ihren Notfalldienst am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>.<br />

Mit der Einrichtung einer Notfallpraxis<br />

liess sich der immer grösser gewordene<br />

Patientenstrom am LUKS dem<br />

Schweregrad entsprechend aufteilen und<br />

die für stationäre Patienten konzipierten<br />

Notfallstationen von ambulanten Patienten<br />

entlasten. Dadurch wurde eine sogenannte<br />

Win-win-Situation erzielt. Hausärzte<br />

sind während eines zeitlich kürzeren<br />

Notfalldiensts im Einsatz. Patienten mit<br />

«kleinen Notfällen» werden in der Notfallpraxis<br />

viel rascher und meistens auch<br />

kostengünstiger beurteilt und behandelt.<br />

Die Teams der regulären Notfallstationen<br />

können sich effi zienter um die schwer<br />

kranken Patienten kümmern.<br />

Gastroenterologie<br />

Endosonographische Feinnadelpunktion<br />

An der Abteilung Gastroenterologie/Hepatologie<br />

wurde die endosonographische<br />

Feinnadelpunktion eingeführt. In den vergangenen<br />

Jahren hat sich die Endosonographie,<br />

eine Kombination aus gastrointestinaler<br />

Endoskopie und innerlichem<br />

Ultraschall, als zunehmend wichtige diagnostische<br />

Methode gut etabliert. Im Juli<br />

<strong>2009</strong> konnte das Armamentarium mit der<br />

endosonographisch gesteuerten Feinnadelaspirationszytologie(Feinnadelpunktion,<br />

FNP) erweitert werden. Die FNP erlaubt<br />

es, endosonographisch entdeckte,<br />

meist tumorverdächtige Gewebestrukturen<br />

beziehungsweise vergrösserte Lymphknoten<br />

im und um den Magen-Darm-Trakt<br />

herum gezielt zu punktieren. Dies ermöglicht<br />

eine Gewebediagnose. Sie ist für die<br />

Wahl zwischen verschiedenen Therapien<br />

ausschlaggebend.<br />

Präzise Staging-Diagnostik<br />

Da heute für viele Tumorerkrankungen<br />

stadienadaptierte Behandlungswege offenstehen,<br />

hat die präzise Staging-Diagnostik<br />

einen hohen Stellenwert erhalten.<br />

Die Endosonographie mit FNP spielt in<br />

diesen Szenarien eine zunehmend wichtige<br />

Rolle. Sie stellt eine typische Zentrumsleistung<br />

dar, denn sie bedingt eine kostspielige<br />

apparative Infrastruktur und ein<br />

hohes ärztliches Know-how. Die Untersuchung<br />

ist ambulant durchführbar.<br />

Nephrologie<br />

Nieren von lebenden Spendern ...<br />

Aufgrund des herrschenden Mangels an<br />

Leichennieren wird immer häufi ger eine<br />

Niere von lebenden Spendern transplantiert.<br />

Bis vor Kurzem konnte einem nierenkranken<br />

Patienten nur eine Niere eines<br />

blutgruppenidentischen Spenders verpfl<br />

anzt werden. Dies führte dazu, dass<br />

spendewillige Kandidaten abgelehnt werden<br />

mussten und Dialysepatienten oft<br />

mehrere Jahre auf eine passende Niere zu<br />

warten hatten.<br />

... mit unterschiedlichen Blutgruppen<br />

Dank eines neuen Behandlungsverfahrens<br />

wird nun auch eine Nierentransplantation<br />

bei verschiedenen Blutgruppen von Spender<br />

und Empfänger ermöglicht. Der Nierenkranke<br />

wird bereits vor der Transplantation<br />

mit immunosuppressiven Medi -<br />

kamenten behandelt. Seine Antikörper<br />

gegen fremde Blutgruppen werden kurz<br />

vor der Operation mit einer speziellen<br />

Methode (selektive Immunadsorption)<br />

weitgehend entfernt. Obwohl der Empfänger<br />

einige Wochen nach der Transplantation<br />

wieder Antikörper gegen fremde<br />

Blutgruppen produziert, wird die transplantierte<br />

Niere nicht abgestossen.<br />

Mehr Transplantationen möglich<br />

In Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital<br />

Basel wurden bisher bei drei<br />

<strong>Luzerner</strong> Patienten blutgruppeninkompatible<br />

Nierentransplantationen erfolgreich<br />

durchgeführt. Mit diesem neuen Verfahren<br />

ist die Hoffnung verbunden, in Zukunft<br />

etwa 20 bis 30 Prozent mehr Lebendspendertransplantationen<br />

vornehmen zu können.

den, dieses Finanzierungsmodell mit gewissen Anpassungen<br />

(«Helvetisierung») in den öffentlichen und den privaten Schweizer<br />

Spitälern einzuführen. Wer neue Wege gehen will, muss alte<br />

Pfade verlassen. In diesem Sinn wurden im Departement Medizin<br />

die Abläufe und Schnittstellen beleuchtet, damit auch unter den<br />

neuen Bedingungen die Patienten optimal betreut werden können.<br />

Die moderne Medizin ist in vielen Bereichen mit neuen Methoden<br />

und Instrumenten weniger invasiv geworden und kommt<br />

entsprechend den Bestrebungen entgegen, die Hospitalisationsdauer<br />

zu verkürzen.<br />

Spezialmedizin<br />

Individuell und effektiv<br />

Die Fortschritte in vielen Bereichen der Spezialmedizin erlauben<br />

zunehmend massgeschneiderte individuelle Therapien mit im-<br />

mer besseren Resultaten.<br />

Stroke Unit für optimale Schlaganfallversorgung<br />

Anfang <strong>2009</strong> wurden die Stationen in der Behandlungskette von<br />

Patienten mit Hirnschlag ab dem Zeitpunkt der Verständigung<br />

des Rettungsdiensts bis hin zur Neurorehabilitation optimal auf-<br />

einander abgestimmt. Der Patient mit Schlaganfall erhält die glei-<br />

che Priorität wie beispielsweise jener mit Herzinfarkt. Die Ret-<br />

tungssanitäter kündigen den Patienten bereits auf der Fahrt ins<br />

Spital bei dem für die Schlaganfallversorgung zuständigen Neurologen<br />

im LUKS an. Auf der medizinischen Notfallstation erfolgt<br />

die rasche Beurteilung, sodass ohne Zeitverlust die notwendigen<br />

nächsten Schritte folgen wie beispielsweise die Computertomographie<br />

des Schädels.<br />

Departement Medizin<br />

Erfolg mit der Lysetherapie<br />

Je nach Befund wird umgehend ein Medikament zur Auflösung<br />

des verschlossenen Blutgefässes (Lysetherapie) intravenös gespritzt.<br />

Glücklicherweise gelingt es damit öfters, das Gerinnsel<br />

aufzulösen und so die Lähmungen zum Verschwinden zu bringen.<br />

Das Zeitfenster dafür ist allerdings klein – es beträgt nach<br />

dem Auftreten des Schlaganfalls nur wenige Stunden. Die monatliche<br />

Rate an lysierten Patienten konnte in den letzten Jahren<br />

stetig gesteigert werden. Für den einzelnen Patienten kann eine<br />

erfolgreiche Lysetherapie eine dramatische Verbesserung, eventuell<br />

gar eine vollständige Erholung seiner Lähmung bedeuten.<br />

Auf dem «Neuro-Reha-Pfad» nach Hause<br />

Alle Patienten mit Schlaganfall werden im Rahmen des Behandlungskonzepts<br />

«Neuro-Reha-Pfad» beurteilt und behandelt. Im<br />

Verlauf wird, je nach Fortschritt der Rückbildung der neurologischen<br />

Ausfälle, interdisziplinär im Team entschieden, ob der Patient<br />

ohne weitere Massnahmen direkt nach Hause entlassen<br />

wird, ob eine weitere ambulante Rehabilitationsbehandlung nötig<br />

ist oder ob bei einem Patienten mit bleibenden neurologischen<br />

Defiziten eine Rückkehr nach Hause mit unterstützenden<br />

Diensten wie Spitex, Mahlzeitendienst und so weiter trotzdem<br />

möglich ist.<br />

Zwölf Tagesrehabilitationsplätze<br />

Im Dezember <strong>2009</strong> konnte das neue ambulante Neurorehabilitationszentrum<br />

(ZAN) in den Räumen der AMTS in der alten Frauenklinik<br />

bezogen werden. In grosszügigen, hellen Räumen<br />

stehen den Menschen, die von Hirnverletzungen und Hirnerkrankungen,<br />

zum Beispiel einem Hirnschlag, betroffen sind, neue und<br />

moderne Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die zwölf Tagesrehabilitationsplätze<br />

machen eine interdisziplinäre, koordinierte<br />

Begleitung in einem stimulierenden, therapeutischen und<br />

sozialen Umfeld möglich. Das Ambulatorium bietet spezialisierte<br />

Rehabilitationsangebote der verschiedenen Fachbereiche an. Sie<br />

ermöglichen ein individuell zugeschnittenes interdisziplinäres<br />

Rehabilitationsprogramm mit tageweiser Betreuung. Aufgenommen<br />

werden Patienten zur weiterführenden Rehabilitation nach<br />

stationärer Behandlung oder durch Zuweisung von zu Hause. In<br />

Zusammenarbeit mit der Dynortis AG, die im gleichen Haus tätig<br />

ist, werden Patienten mit komplexen Prothesenversorgungen<br />

nach Amputationen von oberen und unteren Extremitäten rehabilitativ<br />

versorgt.<br />

Breit gefächerte Zusammenarbeit<br />

Das Ziel des ZAN ist es, gemeinsam mit allen beteiligten Personen<br />

die grösstmögliche Selbstständigkeit, Selbstbestimmung<br />

und Lebensqualität der Menschen zu erreichen, die mit einer Be-<br />

17

18 Departement Medizin<br />

hinderung zugewiesen werden. Dabei beinhalten die neuroreha-<br />

bilitativen Angebote fachspezifische und vernetzte Abklärungen,<br />

Behandlungen und Rehabilitationen, um Behinderungen in ihren<br />

Auswirkungen zu vermindern, die soziale Eingliederung zu unterstützen<br />

oder den Weg zurück ins Berufsleben zu finden. Das<br />

Fachteam besteht aus qualifizierten Rehabilitationsfachleuten<br />

des ärztlichen Diensts, der Neuropsychologie, der Pflege, der<br />

Physio-, Ergo- und Sprachtherapie sowie des Sozialdiensts. Es<br />

arbeitet eng mit weiteren Spezialisten des <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong>s,<br />

mit ambulanten Therapiestellen und Institutionen der Zentralschweiz,<br />

mit Sozialversicherern, mit beruflichen Eingliederungsstellen<br />

und Arbeitgebern zusammen. Die Zuweisung erfolgt<br />

durch Ärzte, die in der Zentralschweiz tätig sind, oder über vorbehandelnde<br />

Spitäler.<br />

25 Jahre Neurorehabilitation<br />

Mit der Eröffnung des ZAN feierte die Abteilung für Neurorehabilitation<br />

auch ihr 25-Jahr-Jubiläum. Dr. Hanspeter Rentsch und<br />

sein engagiertes Team haben ein national und international anerkanntes<br />

Zentrum für die Rehabilitation von Hirnverletzten und<br />

Patienten mit Hirnerkrankungen geschaffen. Das interdisziplinäre<br />

Zusammenspiel vieler Disziplinen und die grosse Kreativität<br />

aller Beteiligten haben dazu geführt, dass die Behandlungskette<br />

zwar individualisiert, aber aus einem Guss ist und dadurch das<br />

Potenzial des Patienten maximal genutzt werden kann. Mit der<br />

Eröffnung des ZAN ist der ambulante Behandlungsteil räumlich<br />

und infrastrukturell optimiert worden.<br />

Minimalinvasive Mitralklappenbehandlung<br />

Im letzten Jahr konnte die interventionelle Therapie von kranken<br />

Herzklappen nach der Einführung des kathetertechnischen<br />

Ersatzes der Aortenklappe und nach entsprechender Schulung<br />

des Teams nun auch auf die Mitralklappe ausgedehnt werden.<br />

Die Eröffnung des Brustkorbs und der Anschluss an die Herz-<br />

Lungen-Maschine sind nicht nötig und entsprechend ist die Behandlung<br />

viel weniger belastend für die Patienten. Bei spezieller<br />

Indikation einer schweren Mitralinsuffizienz, das heisst ungenügender<br />

Klappenschliessung, kann mit einem durch einen Katheter<br />

platzierten speziellen Clip zwischen dem vorderen und hinteren<br />

Mitralsegel ohne Operation der Klappendefekt korrigiert<br />

werden.<br />

Eingespielte Interaktion, präzises Platzieren<br />

Diese Methode setzt nicht nur eine eingespielte Interaktion zwischen<br />

dem invasiven und dem nicht invasiven Kardiologen voraus,<br />

sondern auch eine modernste apparative Medizin, weil das<br />

Platzieren des Clips höchst präzise erfolgen muss. Deshalb wird<br />

dieser Vorgang unter dreidimensionaler Echokardiographie und

nicht mit den regulären, weniger genauen Röntgengeräten<br />

durchgeführt. Der Clip – zu seiner Herstellung werden 270 Stunden<br />

benötigt! – wird mittels Katheter an die Mitralklappe unter<br />

Echokontrolle herangeführt, wo die beiden Segel an geeigneter<br />

Stelle gefasst und durch Schliessung des Clips verbunden werden.<br />

Der Clip verbindet das anteriore mit dem posterioren Segel<br />

und führt bei diastolisch geöffneter Klappe zu einer Brückenbildung,<br />

womit die Mitralinsuffizienz korrigiert wird.<br />

Krebs – zwischen Volksmund und Realität<br />

Im Volksmund gilt Krebs immer noch als eine Erkrankung, die<br />

praktisch immer zum Tod führt. In Tat und Wahrheit sind es verschiedenste<br />

Erkrankungen, die heute unterschiedlich angegangen<br />

werden können. Ein Teil der Patienten wird geheilt, sodass<br />

heute etwa 5 Prozent der Bevölkerung aktuelle oder ehemalige<br />

Krebspatienten sind. Krebsbehandlungen sind nicht selten eingreifende<br />

Therapien und führen zu oft unerwünschten Wirkungen.<br />

Das Ziel jeder Tumortherapie ist es, möglichst wenige<br />

Nebenwirkungen zu verursachen und trotzdem den Tumor beziehungsweise<br />

die Tumorzellen gezielt zu treffen.<br />

Massgeschneiderte Therapie<br />

Die individuelle Krebstherapie ist in den letzten Jahren ein gutes<br />

Stück nähergerückt. Aufgrund spezifischer Eigenschaften eines<br />

individuellen Tumors werden für den Einzelfall Behandlungen<br />

massgeschneidert. So gelingt es immer besser und bei immer<br />

mehr Tumoren, in den Zellstoffwechsel von Tumorzellen einzugreifen<br />

und deren Wachstum zu stören: Temsirolimus beim Nierenzellkarzinom,<br />

Tyrosinkinaseinhibitoren bei verschiedenen<br />

Neoplasien, monoklonale Antikörper gegen Rezeptoren an der<br />

Zelloberfläche – beim Brust- und Dickdarmkrebs sehr erfolgreich<br />

(Herceptin und Erbitux) – und schliesslich der monoklonale Antikörper<br />

Avastin, der einen durch Tumorzellen produzierten und<br />

die Gefässneubildung anregenden Botenstoff neutralisiert, werden<br />

heute erfolgreich eingesetzt.<br />

Spezialisierte Gewebediagnostik entscheidend<br />

Diese individualisierten Therapien sind auf eine verlässliche,<br />

hoch spezialisierte Gewebediagnostik (Pathologisches Institut)<br />

am Tumor mit dem Nachweis bestimmter Tumoreigenschaften<br />

angewiesen. Dies ist eine Voraussetzung für die Wirksamkeit und<br />

damit den Einsatz der oft sehr teuren Medikamente. Als Beispiel<br />

sei der Nachweis der vermehrten Expression des HER2-Gens erwähnt:<br />

Nur bei Brustkrebs mit einer nachgewiesenen Amplifikation<br />

des HER2-Gens hat der Einsatz des Medikaments Herceptin<br />

eine Wirkung und ist entsprechend sinnvoll. Gleiches gilt für den<br />

Lymphdrüsenkrebs: Nur bei Lymphomen, die das CD20-Antigen<br />

an ihrer Oberfläche exprimieren, lohnt sich der Einsatz eines<br />

Departement Medizin<br />

19

20 Departement Medizin<br />

monoklonalen Antikörpers, der gegen das CD20-Antigen gerichtet<br />

ist (Mabthera ® ). Und nur bei Dickdarmkrebs, der keine Mutation<br />

des kras-Gens aufweist, ist eine Behandlung mit Cetuximab<br />

(Erbitux ® ) erfolgversprechend.<br />

Individuell abgestimmte Behandlung<br />

Dank zahlreicher Informationsquellen (Arzt, Pflegende, Literatur,<br />

Internet, Fernsehen usw.) sind die Patienten – und die Angehörigen<br />

– heute in der Regel sehr gut über ihre Krankheit orientiert.<br />

Oftmals haben sie bereits Vorstellungen zur Behandlung ihres<br />

Tumorleidens. Viele Patienten bringen spezielle berufliche oder<br />

familiäre Anforderungen mit sich, die bei der Behandlungsplanung<br />

berücksichtigt werden müssen. Ein Beispiel: Eine 25-jährige<br />

Patientin konsultiert ihren Arzt wegen einer Verhärtung in der<br />

linken Hohlhand. Die Entfernung des Knötchens ergibt die Diagnose<br />

eines bösartigen Weichteiltumors (Rhabdomyosarkom) der<br />

Hohlhand. Die Patientin ist als Linkshänderin und in ihrem Beruf<br />

als Kauffrau auf ihre linke Hand besonders angewiesen und<br />

möchte sie auch aus diesem Grund nicht verlieren.<br />

Ohne Amputation vom Tumor befreit<br />

Bisher war grundsätzlich in dieser Situation aus onkologischer<br />

Expertensicht eine Amputation im Bereich des linken Unterarms<br />

angezeigt, um eine sichere Heilung zu erzielen. In diesem Fall<br />

wurde jedoch unter Berücksichtigung des Alters der Patientin<br />

und der individuellen Tumorcharakteristika eine sehr intensive<br />

Chemotherapie durchgeführt, die bereits zu einer nahezu vollständigen<br />

Tumorrückbildung führte. Die anschliessende konsolidierende<br />

Bestrahlung der Hand tolerierte die Patientin gut. Bei<br />

den Nachkontrollen ist die Patientin seit Abschluss der Behandlung<br />

tumorfrei. Sie ist in ihrem Beruf wieder voll arbeitsfähig.<br />

Dank neuster diagnostischer und therapeutischer Verfahren<br />

konnte ihre Hand erhalten werden.<br />

Mehr Treffsicherheit durch Tests<br />

Eine weitere Entwicklung in der Individualisierung der Behandlungen<br />

sind verschiedene Tests, die Auskunft über die Verstoffwechselung<br />

eines Medikaments bei einem Patienten geben. Der<br />

sogenannte Tamoxitest identifiziert Patientinnen, die das Enzym<br />

CYP2D6 nicht herstellen und damit das beim Brustkrebs sehr<br />

wirksame Medikament Tamoxifen nicht beziehungsweise kaum<br />

aktivieren können. Damit ist bei diesen Patientinnen der Einsatz<br />

von Tamoxifen nicht sinnvoll und entsprechend müssen andere<br />

Hormontherapien eingesetzt werden.

Enge Kooperation zum Wohl der Betroffenen<br />

Fazit: Massgeschneiderte Krebsbehandlungen unter Berücksich-<br />

tigung der Tumoreigenschaften, der Besonderheiten des einzelnen<br />

Patienten sowie der Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen<br />

sind heute Alltag. Sie setzen eine enge Zusammenarbeit<br />

der verschiedenen Spezialisten des Zentrums voraus, wobei sich<br />

oftmals erst am Tumorboard die bestmögliche Therapie herauskristallisiert.<br />

Diese Kontakte ergeben sich am <strong>Luzerner</strong> <strong>Kantonsspital</strong><br />

rasch und unkompliziert – zum Wohl der Betroffenen.<br />

Departement Medizin<br />

21

Departement Chirurgie<br />

23

24 Departement Chirurgie<br />

Departementsleiter<br />

Prof. Dr. Reto Babst<br />

«Der politische Rahmen<br />

verlangt einen Spagat –<br />

zwischen Ressourcenverknappung<br />

und Investitionsstau<br />

einerseits und den<br />

Bedürfnissen unserer Patienten<br />

nach zeitgerechter<br />

und bester Behandlungsqualität<br />

andererseits. Mit<br />

Prozessverbesserungen<br />

und Innovationen können<br />

wir dieser Herausforderung<br />

begegnen. Das erfordert<br />

aber Investitionen, die<br />

gerade in den operativen<br />

Fächern kostenintensiv<br />

sind. Die Navigation und<br />

die SILS-Technik zur Minimierung<br />

des operativen<br />

Zugangs sind Beispiele<br />

dafür.»<br />

Prof. Dr. Reto Babst,<br />

Departementsleiter<br />

Klinikleitungen<br />

Chirurgische Klinik<br />

Prof. Dr. Reto Babst, Chefarzt (PiP)<br />

Susi Valdepeñas,<br />

Leiterin Pflegedienst<br />

Herz-, Thorax- und Gefässchirurgie<br />

Prof. Dr. Xavier Mueller, Chefarzt<br />

Susi Valdepeñas,<br />

Leiterin Pflegedienst<br />

Orthopädie<br />

PD Dr. Martin Beck, Chefarzt<br />

Beat Sommerhalder,<br />

Leiter Pflegedienst<br />

Urologie<br />

Prof. Dr. Hansjörg Danuser,<br />

Chefarzt (PiP)<br />

Beat Sommerhalder,<br />

Leiter Pflegedienst<br />

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie<br />

Dr. Dr. Johannes Kuttenberger,<br />

Chefarzt<br />

Leitendes Personal<br />

Unfallchirurgie/Tageschirurgie/<br />

Chirurgische Sprechstunden<br />

Dr. Jörg Winkler<br />

Unfallchirurgie/Chirurgische<br />

Notfallstation<br />

Dr. Jan Rosenkranz<br />

Chirurgische Klinik<br />

Viszeralchirurgie<br />

Dr. Jürg Metzger, Chefarzt<br />

Dr. Andreas Scheiwiller<br />

Dr. Martin Sykora<br />

Neurochirurgie<br />

Dr. Karl Kothbauer<br />

Wirbelsäulenchirurgie<br />

Dr. Martin Baur<br />

Plastische und<br />

Wiederherstellungschirurgie<br />

Dr. Elmar Fritsche<br />

Handchirurgie<br />

Dr. Urs von Wartburg<br />

Herz- und Thoraxchirurgie<br />

Dr. Reinhard Schläpfer<br />

PD Dr. Reza Tavakoli<br />

Gefässchirurgie<br />

Dr. Dölf Brunner<br />

Dr. Robert Seelos<br />

Orthopädie<br />

Dr. Urs Müller, Co-Chefarzt<br />

Urologie<br />

Dr. Agostino Mattei, Co-Chefarzt<br />

Dr. Patrick Stucki<br />

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie<br />

Dr. Michael Merwald<br />

Leiterin Pflegedienst<br />

Operationssäle<br />

Esther Rölli

Neurochirurgie<br />

Exakt gelenkt zum Tumor<br />

Navigationsgestützte Mini-Craniotomien sind präzis gelenkte<br />

kleine Schädeleröffnungen. Dieses Verfahren erlaubt bessere Re-<br />

sultate und bringt gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile.<br />

Leistungsfähige Neuronavigationsgeräte<br />

Navigation kommt aus der Schifffahrt und bezeichnet die Technik,<br />

mit der sich Seefahrer auf hoher See ohne landschaftliche<br />

Anhaltspunkte zurechtfinden können. Man hat dieses Prinzip in<br />

die Medizin übernommen und besonders in der Neurochirurgie<br />

praxisgerecht umgesetzt. Eingriffe am Gehirn erfordern grosse<br />

Genauigkeit und ähnlich wie auf hoher See gibt es auch im Gehirn<br />

nur ungenaue «landschaftliche» Orientierungspunkte. Vor<br />

ungefähr fünfzehn Jahren kamen die ersten Prototypen von Neuronavigationsgeräten<br />

auf den Markt. Das war damals sehr teuer,<br />

sehr umständlich, sehr langsam und gar noch nicht so genau.<br />

Innerhalb weniger Jahre hat sich diese Technologie aber enorm<br />

entwickelt, sodass heute vergleichsweise billige Geräte mit enormer<br />

Leistungsfähigkeit nicht nur zur Verfügung stehen, sondern<br />

zur Grundausrüstung einer neurochirurgischen Klinik gehören.<br />

Wie in einem Film<br />

Das Vorgehen ist wie folgt: Vor der Operation wird ein MRI(Magnetic<br />

Resonance Imaging)-Bilddatensatz aufgenommen, der sowohl<br />

einen anzugehenden Tumor im Gehirn als auch die gesamte<br />

Aussenkontur von Kopf und Gesicht darstellt. Bei der<br />

Operationsvorbereitung können zusätzlich die Umrisse eines<br />

Hirntumors markiert und dann auf dem Bildschirm im Operationssaal<br />

dargestellt werden. Für die Operation wird der Kopf des<br />

Patienten nach der Narkoseeinleitung in einer starren Kopfhalterung<br />

fixiert. Der Kopf ist im «Blick» einer Infrarotkamera. Damit<br />

kann man die Kopf- und Gesichtskonturen durch die Kamera sehen<br />

und in den Computer einlesen. Der Computer vergleicht diese<br />

Umrisse mit denen aus dem MR-Bild und legt dann diese beiden<br />

Bilder zusammen. Mit einem ebenfalls in der Infrarotkamera<br />

sichtbaren Zeigeinstrument kann man dann jeden Punkt am Kopf<br />

und im Kopf, daher auch im Gehirn, anpeilen, «navigieren», und<br />

der Computer stellt das auf dem Bildschirm wie in einem Film<br />

ohne Zeitverzögerung dar.<br />

Einfacher, schneller, sicherer, genauer<br />

Die Vorteile dieser Technologie sind vielfältig. Praktisch am wichtigsten<br />

ist die Möglichkeit, auch kleine Herde im Gehirn gezielt<br />

anzupeilen und chirurgisch zu entfernen, ohne dass eine allzu<br />

grosse Schädeleröffnung dafür benötigt wird. Früher waren rela-<br />

Departement Chirurgie<br />

tiv grosse «Standard»-Schädeleröffnungen notwendig, um einen<br />

Tumor sicher nicht zu verfehlen. Trotzdem konnte es vorkommen,<br />

dass es bei tief im Gehirn liegenden Tumoren schwierig war,<br />

die richtige Stelle zu finden. Mit der Neuronavigation ist das viel<br />

einfacher, viel schneller, viel sicherer, viel genauer geworden und<br />

erfordert noch dazu nur eine kleinere Schädeleröffnung.<br />

Besser, sanfter und ökonomischer<br />

Diese gezielten kleinen Schädeleröffnungen werden fachgerecht<br />

«navigationsgestützte Mini-Craniotomien» genannt. Dieses Verfahren<br />

ist nicht nur besser, schonender und sicherer für die Betroffenen,<br />

es bringt auch – in einer Zeit, in der im Gesundheitswesen<br />

fast nur noch über Geld gesprochen wird – ökonomische<br />

Vorteile: Die Eingriffe erfordern weniger Zeit als früher, die Wunden<br />

sind kleiner und weniger schmerzhaft, sie heilen schneller<br />

und ermöglichen einen früheren Spitalaustritt sowie eine kürzere<br />

Rekonvaleszenz. Trotz ihrer Anschaffungskosten führen die<br />

Neuronavigationsgeräte also zu einem Spareffekt.<br />

Unfallchirurgie<br />

Navigation in der<br />

Traumatologie<br />

Navigationssysteme unterstützen den Chirurgen ähnlich wie einen<br />

Bogenschützen, dessen Bogenhaltung durch den Computer<br />

so navigiert wird, dass der Pfeil ins Schwarze trifft.<br />

Minimalinvasive Operationstechniken<br />

Die operative Behandlung von Frakturen wurde in den letzten<br />

Jahrzehnten mit dem Ziel einer optimalen Ausheilung in anatomischer<br />

Stellung und möglichst guter Funktion stetig verbessert.<br />

Neben der Entwicklung von neuen Implantaten, welche die Kno-<br />

25

26 Departement Chirurgie<br />

Blickpunkte<br />

Neurochirurgie/Wirbelsäulenchirurgie<br />

Über 500 Eingriffe<br />

Die Abteilung für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie<br />

hat nach dem grossen<br />

Zuwachs 2008 im Jahr <strong>2009</strong> erneut eine<br />

deutliche Zunahme der Leistungsnachfrage<br />

bewältigt. Nachdem die Eingriffszahl<br />

2008 erstmals über 400 gestiegen ist, hat<br />

diese Zahl <strong>2009</strong> auf mehr als 500 zugenommen!<br />

Die Zunahme gründet auf einem<br />

für das Fach vielfältigen Casemix mit vielen<br />

anspruchsvollen Eingriffen am Gehirn<br />

und am Rückenmark sowie komplexen<br />

Eingriffen an der Wirbelsäule. Der Zuwachs<br />

verdankt sich aber auch dem Vertrauen,<br />

das die zuweisenden Ärztinnen<br />

und Ärzte der Abteilung für Neurochirurgie<br />

und Wirbelsäulenchirurgie nach mehrjähriger<br />

Aufbauarbeit entgegenbringen.<br />

Perfekte Zusammenarbeit<br />

<strong>2009</strong> war zudem das erste Jahr als von der<br />

FMH anerkannte Weiterbildungsinstitution<br />

für das Fach Neurochirurgie. Die Integration<br />

der ersten Assistentenstelle ist hervorragend<br />

gelungen. Die fachspezifi sche Weiterbildung<br />

erweist sich sowohl auf<br />

Assistenten- und Lernebene als auch auf<br />

organisatorischer Lehr- und Führungsebene<br />

als grosser Erfolg. Die enorme Zunahme<br />

der Operationszahlen und der Anzahl<br />

der hospitalisierten Patienten konnte nur<br />

durch grosse Anstrengungen des Ärzte-,<br />

Pfl ege- und Logistikteams und durch die<br />

hervorragende Zusammenarbeit im Bereich<br />

Operationsmanagement und Tagesklinik<br />

so reibungslos geschafft werden.<br />

Die nach einem Pilotprojekt von 2008/<strong>2009</strong><br />

erfolgreich eingeführte Case-Management-Betreuung<br />

hat diese Leistungen<br />

überhaupt erst möglich gemacht. Die interdisziplinäre<br />

Zusammenarbeit auf dem<br />

Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie mit dem<br />

SPZ Nottwil im Schweizer Wirbelsäulenund<br />

Rückenmarkzentrum (SWRZ) entwickelt<br />

sich positiv weiter. Das Jahr <strong>2009</strong> war<br />

auch das erste Jahr mit durchgehender<br />

Qualitätserfassung nach dem System der<br />

Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsmanagement<br />

in der Neurochirurgie (AQN).<br />

Hand- und Plastische Chirurgie<br />

Ziel erreicht<br />

Wie schon in den vergangenen Jahren<br />

sind alle Zahlen, mit geringen Abweichun-<br />

gen, auf sehr hohem Niveau konstant ge-<br />

blieben. Besonders erwähnenswert ist der<br />

geleistete Anteil im Mammazentrum. Die<br />

Ziele wurden dank hervorragender Arbeit<br />

auf allen Ebenen erreicht. Zudem gelang<br />

es, zwei wissenschaftliche Arbeiten zu publizieren<br />

und sich schweizweit in mehreren<br />

Gremien zu engagieren.<br />

Wundsprechstunde<br />

Notwendiger Ausbau<br />

Auch <strong>2009</strong> wurden in der chirurgischen<br />

Wundsprechstunde wieder mehr Patien-<br />

ten behandelt. Bedingt durch die gestei-<br />

gerte Nachfrage entstanden Wartezeiten<br />

von bis zu drei Wochen. Aus diesem Grund<br />

wird seit Januar 2010 das Sprechstunden-<br />

Angebot um einen weiteren Tag auf insge-<br />

samt drei Tage erweitert. Mit einer zusätz-<br />

lichen 40-Prozent-Spitalarztstelle und der<br />

Anstellung von weiteren Pfl egefachkräf-<br />

ten ist jetzt ein noch effi zienterer Betriebs-<br />

ablauf mit kürzeren Wartezeiten möglich.<br />

Chirurgische Klinik<br />

Neues Weiterbildungsangebot<br />

Seit der Eröffnung der Akademie für me-<br />

dizinisches Training und Simulation (AMTS)<br />

ist es uns möglich, das Weiterbildungsan-<br />

gebot für unsere Assistenzärzte weiter<br />

zu verbessern. Neben den theoretischen<br />

Weiterbildungen können unsere Mitarbeiter<br />

neu regelmässig an Patientensimulatoren<br />

und an Plastikknochen operieren,<br />

sowie an anatomischen Präparaten ihre<br />

anatomischen Kenntnisse vertiefen.

chendurchblutung wenig schädigen und auch im osteoporoti-<br />

schen Knochen einen guten Halt finden, ist die Suche nach Me-<br />

thoden, die für den Körper weniger invasiv sind, im Fokus der<br />

Bemühungen des traumatologisch tätigen Chirurgen. Um ausge-<br />

dehnte Freilegungen des Knochens mit entsprechender Kompro-<br />

mittierung der Durchblutung zu vermeiden, gewinnen die mini-<br />

malinvasiven Operationstechniken in der Frakturversorgung<br />

immer mehr an Bedeutung.<br />

Höhere Präzision, tiefere Strahlenbelastung<br />

Die Navigation ist eine Methode, die dieser Zielsetzung Rechnung<br />

trägt und zusätzlich eine höhere Präzision in der Positionierung<br />

von Schrauben und Nägeln erlaubt. Sie hilft nicht nur bei der Erreichung<br />

einer möglichst anatomiegerechten Wiederherstellung<br />

von Achse, Länge und Rotation, sondern erlaubt zugleich eine<br />

sicherere Positionierung von Implantaten in der Nachbarschaft<br />

von kritischen Versorgungsstrukturen wie Nerven und Gefässen.<br />

Ein wichtiger Effekt ist auch die Reduktion der Strahlenbelastung<br />

sowohl des Patienten wie auch des chirurgischen Teams.<br />

Navigation hilft den Chirurgen<br />

Exemplarisch für die Navigation in der Frakturversorgung ist die<br />

Verschraubung von Kreuzbeinfrakturen. Das Kreuzbein ist umgeben<br />

von voluminösen Gesässmuskeln. Durch das Kreuzbein verlaufen<br />

wichtige Nerven für die Funktionsversorgung der unteren<br />

Extremität und der Schliessmuskeln des Harn- und Verdauungsapparats.<br />

Fehlplatzierungen von Schrauben erhöhen das Risiko<br />