Kunst des 20. Jahrhunderts - Expressionismus - kunst-rs-bayern.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - Expressionismus - kunst-rs-bayern.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - Expressionismus - kunst-rs-bayern.de

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Stilepochen <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>20.</strong> <strong>Jahrhun<strong>de</strong>rts</strong>: Die Klassische Mo<strong>de</strong>rne<br />

<strong>Expressionismus</strong><br />

Erarbeitet vom Arbeitskreis <strong>Kunst</strong>erziehung 2010<br />

Leitung <strong><strong>de</strong>s</strong> Arbeitskreises<br />

Elisabeth Mehrl, ISB<br />

Mitglie<strong>de</strong>r <strong><strong>de</strong>s</strong> Arbeitskreises:<br />

Jens Knaudt, Renate Stieber, Otmar Wagner<br />

verantwortlich für <strong>de</strong>n Inhalt: Renate Stieber

Zeitgeschichtlicher<br />

Hintergrund<br />

Eine neue Einstellung<br />

über <strong>Kunst</strong><br />

und Gesellschaft<br />

entsteht.<br />

2<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Der <strong>Expressionismus</strong> entsteht in Deutschland in einer schwierigen Umbruchphase.<br />

Die Jahrtausendwen<strong>de</strong> war von enormen Fortschritten in Technik, Wissenschaft und<br />

Wirtschaft geprägt. Das Kaiserreich war auch durch weitreichen<strong>de</strong> und ergiebige<br />

Kolonien eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Wirtschaftsmacht und Zentrum <strong>de</strong>r Wissenschaften. Nach<br />

<strong>de</strong>m gewonnenen Krieg 1870/71 war Deutschland auch politisch selbstbewusst,<br />

national und militaristisch eingestellt. Die Situation ve<strong>rs</strong>chlechterte sich, viele sahen<br />

in einem Krieg die einzige Lösung. Die bedrücken<strong>de</strong> Lage vor, während und nach<br />

<strong>de</strong>m E<strong>rs</strong>ten Weltkrieg löste bei vielen Menschen in Deutschland eine innere Krise<br />

aus. Die Begeisterung am technischen Fortschritt verflog. Statt<strong><strong>de</strong>s</strong>sen litten viele an<br />

<strong>de</strong>r Verlogenheit, <strong>de</strong>m Chaos und <strong>de</strong>r Sinnlosigkeit <strong><strong>de</strong>s</strong> mo<strong>de</strong>rnen Lebens. Maler wie<br />

Schriftsteller hatten zunächst noch <strong>de</strong>n E<strong>rs</strong>ten Weltkrieg als eine erneuern<strong>de</strong> Kraft<br />

herbeigesehnt, welche die überkommene bürgerliche Gesellschaft hinwegfegen<br />

könnte. Dieses Bild vom Krieg än<strong>de</strong>rte sich bald durch die Schreckenseindrücke<br />

vieler Künstler, die selbst das Ausmaß <strong>de</strong>r Vernichtung und <strong><strong>de</strong>s</strong> Elends als Soldaten<br />

an <strong>de</strong>r Front erleben. Bei <strong>de</strong>r Rückkehr wur<strong>de</strong>n die zahlreichen ve<strong>rs</strong>törten und oft<br />

verwun<strong>de</strong>ten Kriegsheimkehrer zu Außenseitern in <strong>de</strong>r Gesellschaft, während die<br />

neuen Reichen, die am Krieg gut verdient haben, aufstiegen.<br />

Die „Gol<strong>de</strong>nen Zwanziger“ brachen an und vertieften die Kluft innerhalb <strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />

Eine traditionell und national eingestimmte bürgerliche Schicht beher<strong>rs</strong>chte<br />

jedoch weiterhin mit alten Wertvo<strong>rs</strong>tellungen die Politik im <strong>de</strong>utschen Kaiserreich.<br />

Das Programm <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> ist eigentlich vor allem negativ <strong>de</strong>finiert: nicht<br />

bürgerlich, nicht konventionell, nicht an <strong>de</strong>n alten Werten orientiert. Einer<br />

bürgerlichen Ästhetik - die naturalistisch, dabei von <strong>de</strong>n traditionellen<br />

Schönheitsi<strong>de</strong>alen bestimmt ist und „zum Schönen, Wahren, Guten erziehen“ will -<br />

wird vor allem durch die nord<strong>de</strong>utsche expressionistische <strong>Kunst</strong> und die Literatur<br />

eine „Ästhetik <strong><strong>de</strong>s</strong> Hässlichen“ entgegengesetzt. Das Hässliche, Kranke und<br />

Wahnsinnige wird zum Gegenstand ihrer Da<strong>rs</strong>tellungen.<br />

Der <strong>Expressionismus</strong> befasst sich in <strong>de</strong>r Bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n <strong>Kunst</strong> wie in <strong>de</strong>r Literatur jetzt<br />

sehr stark mit <strong>de</strong>n negativ besetzten Themen Krieg, Angst und Weltuntergang<br />

(Apokalypse). Die Großstadt mit ihren vielen interessanten Figuren wird zum<br />

Bildmotiv, dabei sind es bei <strong>de</strong>n Künstlern <strong>de</strong>r Brücke vor allem die Außenseiter <strong>de</strong>r<br />

Gesellschaft, die in <strong>de</strong>n Werken dargestellt wer<strong>de</strong>n. Die Maler <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter<br />

fin<strong>de</strong>n ihre Bildmotive dagegen vor allem in <strong>de</strong>r - vom Menschen unberührten - Natur.<br />

Von allen Künstlern wird diese Natürlichkeit, Unschuld und Unverfälschtheit als<br />

neues I<strong>de</strong>al empfun<strong>de</strong>n: die <strong>Kunst</strong> <strong>de</strong>r Urvölker wird zum Vorbild und löst darin die<br />

<strong>Kunst</strong> <strong>de</strong>r Antike ab.<br />

Einige Künstler greifen nach <strong>de</strong>m 1. Weltkrieg ihre Kriegserlebnisse in ihren Bil<strong>de</strong>rn<br />

auf. Nach<strong>de</strong>m mit <strong>de</strong>m Krieg eigentlich die Erwartung auf einen revolutionören<br />

Neubeginn verknüpft war, führte die Enttäuschung über gleichbleiben<strong>de</strong> Her<strong>rs</strong>chaftsverhältnisse<br />

und soziale Ungerechtigkeit nach Kriegsen<strong>de</strong> und die Grausamkeit <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

Kriegsgeschehens selbst zu äuße<strong>rs</strong>t gesellschaftskritischen Da<strong>rs</strong>tellung. Wegen<br />

dieser Einstellung, aber auch wegen <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n Verfremdung und Abstraktion<br />

wer<strong>de</strong>n die expressionistischen Maler mit Beginn <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Her<strong>rs</strong>chaft<br />

als „entartet“ abgelehnt.<br />

Die neuen Strömungen wer<strong>de</strong>n aber bis zur Machtergreifung <strong>de</strong>r Nationalsozialisten<br />

von Teilen <strong>de</strong>r Gesellschaft durchaus auch wertgeschätzt. Dies zeigt sich u. a. in<br />

<strong>de</strong>r Gründung <strong><strong>de</strong>s</strong> Bauhauses in Dessau und in <strong>de</strong>r Berufung von „mo<strong>de</strong>rnen“<br />

Künstlern als Professoren - wie Max Beckmann in Frankfurt o<strong>de</strong>r Wassily<br />

Kandinsky am Bauhaus in Dessau. In Deutschland entwickeln sich u. a. in Berlin<br />

und München Zentren <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne. Dies en<strong>de</strong>t jedoch durch die rigi<strong>de</strong> <strong>Kunst</strong>politik<br />

<strong>de</strong>r Nationalsozialisten. Viele Künstler gehen ins Exil, v. a. nach Amerika, so dass<br />

nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg alle mo<strong>de</strong>rnen Strömungen von dort her kommen.<br />

Aufgabe:<br />

Informiere dich über die gesellschaftliche Situation <strong>de</strong>r Zeit von 1905 bis<br />

1920 und e<strong>rs</strong>telle eine Übe<strong>rs</strong>icht mit wichtigen Daten und Informationen.

3<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Definition <strong><strong>de</strong>s</strong> Stilbegriffs: expression (lat. expressio = Ausdruck), <strong>Expressionismus</strong> meint eine<br />

Steigerung <strong><strong>de</strong>s</strong> Ausdrucks durch Kontraste, durch Farbe und Form. Die äußere Welt wird nicht so<br />

wie<strong>de</strong>rgegeben, wie sie objektiv zu sehen ist, statt<strong><strong>de</strong>s</strong>sen spielen die subjektive Empfindung <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

Künstle<strong>rs</strong> und <strong>de</strong>r gewollte Ausdruck dieser Empfindung eine wichtige Rolle.<br />

Karl Schmidt-Rottluff,<br />

Pomme<strong>rs</strong>che Moorlandschaft, 1938<br />

Grundgedanken<br />

Vorbil<strong>de</strong>r<br />

Max Pechstein,<br />

Palau-Triptychon, 1917<br />

Franz Marc,<br />

Der Tiger, 1912<br />

Expression ist gleichbe<strong>de</strong>utend mit „starkem Ausdruck“, <strong>Expressionismus</strong> kann somit<br />

<strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n als Ausdrucks<strong>kunst</strong> mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>r Ausdruckssteigerung. Den Begriff<br />

<strong>Expressionismus</strong> gibt es auch in <strong>de</strong>r Literatur, im Theater und in <strong>de</strong>r Musik.<br />

Eine <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen <strong>Expressionismus</strong> entsprechen<strong>de</strong> Bewegung sind die Fauves („Die<br />

Wil<strong>de</strong>n“) in Frankreich.<br />

Die Expressionisten streben nicht nach einer naturgetreuen Wie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Dinge. Sie<br />

wollen die Welt nicht in ihrer flüchtigen, oberflächlichen E<strong>rs</strong>cheinung einfangen, wie es die<br />

Impressionisten taten. Der <strong>Expressionismus</strong> wird <strong><strong>de</strong>s</strong>halb auch als Gegenbewegung<br />

zum Impressionismus ve<strong>rs</strong>tan<strong>de</strong>n. Statt<strong><strong>de</strong>s</strong>sen ve<strong>rs</strong>uchen sie beim Betrachter eine emotionale<br />

Wirkungen hervorzurufen. Es geht <strong>de</strong>n Künstlern darum, das innere Wesen <strong>de</strong>r<br />

Dinge und Figuren sowie ihr eigenes seelisches Erleben zum Ausdruck zu bringen.<br />

Die Wurzeln <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> liegen im späten 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, bei Malern wie<br />

Vincent van Gogh und Paul Gauguin, die in <strong>de</strong>r Malerei bereits nach einer Ausdruckssteigerung<br />

von Form und Farbe gesucht hatten. In <strong>de</strong>r Weiterentwicklung <strong>de</strong>r impressionistischen<br />

Malerei fan<strong>de</strong>n sie zu intensiven, kontrastreichen Farbtönen und geschlossener<br />

Form. Dabei wur<strong>de</strong> die realistische Da<strong>rs</strong>tellung zunehmend aufgegeben zugunsten<br />

einer auf das Wesentliche reduzierten Form.<br />

Ein weiteres Vorbild bil<strong>de</strong>te die <strong>Kunst</strong> <strong>de</strong>r Naturvölker, <strong>de</strong>ren Werke zu Beginn <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

<strong>20.</strong> Jh. durch <strong>de</strong>n wachsen<strong>de</strong>n Kolonialhan<strong>de</strong>l in großer Zahl nach Europa gelangen.<br />

Die Expressionisten erkannten in <strong>de</strong>ren <strong>Kunst</strong>werken - zum Beispiel in <strong>de</strong>n Masken<br />

und Skulpturen Afrikas und Ozeaniens -, dass nicht die Wie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />

wichtig ist, son<strong>de</strong>rn die freie und unverfälschte Ausdrucksfähigkeit.<br />

Auch die mittelalterliche <strong>Kunst</strong> sah man als unabhängig von <strong>de</strong>r Vorgabe durch die<br />

sichtbare Welt, v. a. in <strong>de</strong>n plastischen wie malerischen Da<strong>rs</strong>tellungen von Dämonen,<br />

von Figuren und Tieren. Das Vorbild <strong>de</strong>r ausdrucksstarken Altarbil<strong>de</strong>r von Grünewald<br />

(Isenheimer Altar) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Kathedralplastik lässt sich in expressionistischen Werken<br />

wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>n.<br />

Schließlich wur<strong>de</strong>n die Bil<strong>de</strong>r von Kin<strong>de</strong>rn zum Vorbild, da diese ihre Gefühle spontan<br />

zum Ausdruck bringen.

Die typischen Gestaltungsmittel<br />

Form<br />

Malweise<br />

Farbe<br />

Komposition<br />

Raum<br />

Franz Marc,<br />

Blaues Pferd,<br />

1911<br />

4<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Die Steigerung <strong><strong>de</strong>s</strong> Ausdrucks wird durch die Reduzierung <strong>de</strong>r Linien und Flächen auf<br />

das Wesentliche erreicht. Die Formen e<strong>rs</strong>cheinen teilweise grob und verzerrt, zum Teil<br />

vereinfacht - je nach beabsichtigtem Ausdruck.<br />

Eine realistische Wie<strong>de</strong>rgabe von Oberfläche bzw. Stofflichkeit, Proportionen und Details<br />

steht nicht im Vor<strong>de</strong>rgrund und wird aufgegeben zu Gunsten <strong><strong>de</strong>s</strong> Ausdrucks.<br />

Die in <strong>de</strong>r Regel spontane, ungestüme Malweise lässt keine Details zu. Eine plastische<br />

Wirkung <strong>de</strong>r Gegenstän<strong>de</strong> fehlt, wenn die Farben ohne Mo<strong>de</strong>llierung aufgetragen wer<strong>de</strong>n.<br />

An<strong>de</strong>re Künstler betonen in vereinfachten Formen gera<strong>de</strong> die Plastizität unter Verzicht<br />

auf Details. Eine stoffliche Wie<strong>de</strong>rgabe wird dagegen in <strong>de</strong>r Regel aufgegeben, dagegen<br />

ist <strong>de</strong>r Pinselduktus sichtbar und unte<strong>rs</strong>treicht die Form bzw. <strong>de</strong>n Ausdruck.<br />

Die Farbe ist das wichtigste Ausdrucksmittel <strong>de</strong>r Expressionisten. Farben wer<strong>de</strong>n oft großflächig<br />

in ungebrochenen Farbtönen aufgetragen. Dabei wird auf die Lokal- o<strong>de</strong>r E<strong>rs</strong>cheinungsfarbe<br />

fast vollständig verzichtet, im Mittelpunkt steht die Ausdrucksfarbe, wobei auch die<br />

Farbsymbolik eine Rolle spielen kann bzw. eine eigene Symbolsprache entwickelt wird<br />

(s. Franz Marc). Die Intensität <strong>de</strong>r Farben wird durch starke Kontraste (Hell-Dunkel,<br />

Komplementärkontrast, Warm-Kalt, Leuchtend-Matt) gesteigert.<br />

Die Künstler verwen<strong>de</strong>n die traditionellen Mittel zum Ausdruck von Ruhe und Dynamik.<br />

Pe<strong>rs</strong>pektivische Mittel wer<strong>de</strong>n zum Beispiel genutzt, um beson<strong>de</strong><strong>rs</strong> enge, ineinan<strong>de</strong>rgeschobene<br />

Räume mit entsprechend beengter Wirkung darzustellen. Zum großen Teil<br />

wird auf eine wirklichkeitsgetreue Raumda<strong>rs</strong>tellung völlig verzichtet.<br />

Aufgabe:<br />

Das vorliegend<strong>de</strong> Bildbeispiel zeigt „Das blaue Pferd“ von Franz Marc.<br />

Wen<strong>de</strong> die allgemeinen Gestaltungsmerkmale auf dieses Gemäl<strong>de</strong> an.

Die <strong>de</strong>utsche Künstlervereinigung „Die Brücke“<br />

1905 grün<strong>de</strong>n in Dres<strong>de</strong>n einige junge Architektu<strong>rs</strong>tu<strong>de</strong>nten<br />

- Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-<br />

Rottluff, Erich Heckel und Fritz Bleyl - die Künstlervereinigung<br />

„Die Brücke“. Später schließt sich Otto<br />

Pechstein an, für kurze Zeit gehört auch Emil Nol<strong>de</strong><br />

zur Gruppe. Die Künstler arbeiten zunächst eng<br />

zusammen und entwickeln einen unverwechselbaren<br />

„Brücke“-Stil; sie diskutieren ausführlich ihre Grundgedanken<br />

und Ziele, teilen sich Atelier und Mo<strong>de</strong>lle. Als<br />

Finanzierung ihrer Arbeit grün<strong>de</strong>n sie eine För<strong>de</strong>rgruppe<br />

von passiven Mitglie<strong>de</strong>rn, die als Jahresgabe<br />

eine Mappe mit Grafiken <strong>de</strong>r Brücke-Künstler erhielten.<br />

1911 sie<strong>de</strong>lt die Gruppe nach Berlin um, löst sich<br />

dort jedoch schon 1913 auf. Die einzelnen Künstler<br />

entwickeln sich sehr unte<strong>rs</strong>chiedlich weiter.<br />

Als Grundgedanken ihrer <strong>Kunst</strong> formulieren sie es,<br />

alte Traditionen zu überwin<strong>de</strong>n, überkommene<br />

Normen abzulegen und eine Gesellschaft bzw. eine<br />

<strong>Kunst</strong> zu schaffen, die die Jugend und die „schaffen<strong>de</strong><br />

Generation“ vertritt. In ihren Schriften beschreiben sie<br />

als Ziel, „unverfälscht und unmittelbar das<br />

wie<strong>de</strong>rzugeben, was einen zum Schaffen drängt“. „Im<br />

Glauben an eine gemeinsame Zukunft“ wollen sie mit<br />

diesen Gedanken und mit <strong>de</strong>r neuen <strong>Kunst</strong> „die<br />

Jugend <strong>de</strong>r Welt“ ansprechen.<br />

Themen und<br />

Techniken<br />

Gestaltungsmittel<br />

Künstler und Werke<br />

5<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Ein großes Thema ist die Großstadt in ihren ve<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong>nen, meist negativen Facetten:<br />

ihre Anonymität, die Falschheit <strong>de</strong>r Gesellschaft, ihre Außenseiter, die Einsamkeit,<br />

die Gewalt. Hässliches wird in Form von verzerrten Grimassen, in Bil<strong>de</strong>rn von<br />

Sucht, Krankheit o<strong>de</strong>r Tod schonungslos zur Schau gestellt. Im Gegensatz dazu<br />

wer<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r „primitiven“ <strong>Kunst</strong> die Menschen als Aktda<strong>rs</strong>tellung in<br />

freier Natur gemalt.<br />

Die Brücke-Künstler ent<strong>de</strong>cken für sich <strong>de</strong>n Holzschnitt wie<strong>de</strong>r, eine druckgrafische<br />

Technik, die flächige und ausdrucksstarke Wirkungen ermöglicht.<br />

Die Farben wer<strong>de</strong>n kontrastierend und z. T. disharmonisch verwen<strong>de</strong>t, häufig wirken<br />

sie grell; sie sollen in <strong>de</strong>r Regel einen bestimmten Stimmungs- und Gefühlswert<br />

vermitteln.<br />

Die Formen sind scharf und kantig, sie wer<strong>de</strong>n oft mit schwarzen Konturen betont.<br />

Die Wirklichkeit wird vereinfacht o<strong>de</strong>r auch verzerrt wie<strong>de</strong>rgegeben. Die Dinge sind<br />

zwar erkennbar, die Gesichter wirken jedoch oft maskenhaft, die Figuren wer<strong>de</strong>n<br />

typisiert.<br />

Die Pe<strong>rs</strong>pektive wird zum Teil mit traditionellen Mitteln im Bild wie<strong>de</strong>rgegeben, meist<br />

jedoch ebenfalls verzerrt und ve<strong>rs</strong>choben. Innenräume wirken wie enge Guckkästen.<br />

Zum großen Teil verzichten die Künstler auch auf eine naturgetreue pe<strong>rs</strong>pektivische<br />

Wirkung, die Bil<strong>de</strong>r wirken dann flächig.<br />

Ernst Ludwig Kirchner Potsdamer Platz<br />

Erich Heckel Der Dorfteich<br />

Karl Schmitt-Rottluff Selbstbildnis<br />

Ernst Ludwig Kirchner,<br />

Eine Künstlergemeinschaft, 1925<br />

AUFGABE:<br />

Gestalte eine informative Übe<strong>rs</strong>icht mit Abbildungen von Werken <strong>de</strong>r hier genannten<br />

Künstler.

Der Blaue Reiter<br />

Themen<br />

Gestaltungsmittel<br />

Künstler und Werke<br />

6<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Diese Künstlergruppe entsteht 1911 in München. Auf <strong>de</strong>r Grundlage von Gesprächen<br />

und gemeinsamer Arbeit entwickeln die einzelnen Künstler einen neuen Stil. Dabei<br />

wahrt - im Gegensatz zur „Brücke“ von Anfang an je<strong>de</strong>r Künstler seine individuelle<br />

Eigenart. Gemeinsam ist ihnen allen <strong>de</strong>r Hang zur Philosophie, v. a. <strong>de</strong>r Ve<strong>rs</strong>uch,<br />

Mensch und Natur als Einheit zu sehen und sich in die Natur hineinzuve<strong>rs</strong>etzen. Der<br />

Mensch soll sich als Teil <strong>de</strong>r Schöpfung ve<strong>rs</strong>tehen und sich mit <strong>de</strong>r Natur verbun<strong>de</strong>n<br />

fühlen. Der <strong>Kunst</strong> wird eine fast religiöse Aufgabe zugedacht, weil sie zum inneren<br />

Wesen <strong>de</strong>r Dinge vordringt.<br />

Der Name „Blauer Reiter“ wird von Kandinsky und Marc (Marc liebt Pfer<strong>de</strong>,<br />

Kandinsky malte Reiter...., so heißt es in <strong>de</strong>n Schriften über <strong>de</strong>n U<strong>rs</strong>prung <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

Namens) entwickelt und ist zunächst für eine <strong>Kunst</strong>zeitschrift gedacht, die Beiträge<br />

über die Mo<strong>de</strong>rne enthalten soll. Die e<strong>rs</strong>te Ausstellung <strong>de</strong>r Gruppe fin<strong>de</strong>t 1911 statt.<br />

Schon 1913, löst sich die Künstlergruppe jedoch auf. Kandinsky emigriert nach<br />

Russland, Marc und Macke fallen bald danach im Krieg, in <strong>de</strong>n sie sich freiwillig<br />

gemel<strong>de</strong>t haben.<br />

Häufig wer<strong>de</strong>n Landschaften, in Einklang mit <strong>de</strong>r Natur leben<strong>de</strong> Menschen und Tiere,<br />

Stillleben und Porträts gemalt.<br />

Typisch für die Malerei dieser Künstler sind die vereinfachte, später zunehmend<br />

abstrahierte Formgebung sowie starke, leuchten<strong>de</strong>, kontrastreiche, dabei aber<br />

harmonische Farben. Die realistische Wie<strong>de</strong>rgabe <strong><strong>de</strong>s</strong> Raums wird aufgegeben.<br />

Franz Marc Zwei Katzen<br />

Wassily Kandinsky Improvisation/Klamm<br />

Gabriele Münter Winterlandschaft bei Murnach<br />

Paul Klee Villa R<br />

August Macke Vor <strong>de</strong>m Hutla<strong>de</strong>n<br />

Wassily Kandinsky malt zunächst jugendstilhafte Motive (Märchen, Feste) und<br />

wen<strong>de</strong>t sich dann einer freieren Da<strong>rs</strong>tellungsweise zu mit stark vereinfachten Formen,<br />

schwungvoller Pinselführung und starker Farbigkeit mit großer Leuchtkraft. Er betont,<br />

dass die Farben - wie Musik - einen bestimmten Klang hätten (Farbklang - Klangfarbe)<br />

und Bil<strong>de</strong>r wie Musik erlebbar wären (= Synästhesie). Nach<strong>de</strong>m er seine Bil<strong>de</strong>r<br />

zunächst „Impression“ nennt (Eindrücke <strong>de</strong>r äußeren Wirklichkeit), bezeichnet er sie<br />

später als „Improvisationen“, d. h. er spielt mit <strong>de</strong>n gesammelten Eindrücken und<br />

schafft freie Zusammenhänge. Schließlich entwickelt er eine völlig gegenstandslose<br />

<strong>Kunst</strong>, diese Bil<strong>de</strong>r heißen nun - wie in <strong>de</strong>r Musik - „Kompositionen“. Er wird damit<br />

zum Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r abstrakten Malerei.<br />

Bei Franz Marc steht das Tier in <strong>de</strong>r freien Natur im Vor<strong>de</strong>rgrund. Im Tier sieht er die<br />

Unschuld und Reinheit <strong>de</strong>r Natur verkörpert. In <strong>de</strong>n frühen Bil<strong>de</strong>rn vereinfacht und<br />

harmonisiert er die Natureindrücke: Starkfarbige plastische Tierkörper sind typisch<br />

dafür. Auch dieser Künstler löst sich jedoch immer mehr von <strong>de</strong>r gegenständlichen<br />

Da<strong>rs</strong>tellung. Er bezieht die Umgebung und das Licht als Strahl in die Da<strong>rs</strong>tellung ein,<br />

die Formen durchdringen und übe<strong>rs</strong>chnei<strong>de</strong>n sich.<br />

Alexej Jawlensky nimmt vor allem die Menschen zum Thema seiner Bil<strong>de</strong>r. In seiner<br />

Spätphase beschränkt er sich ganz auf die Da<strong>rs</strong>tellung <strong><strong>de</strong>s</strong> menschlichen Gesichts<br />

und vereinfacht die Abbildung immer mehr zum Sinnbild, zum Meditationsbild.<br />

August Macke betont in seiner <strong>Kunst</strong> die Farbigkeit und Fröhlichkeit <strong>de</strong>r Welt, seine<br />

lebensfrohen Bi<strong>de</strong>r nehmen Menschen in <strong>de</strong>r Stadt und in <strong>de</strong>r Natur zum Thema. Eine<br />

Reihe von Aquarellen entsteht auf einer Reise nach Tunis, die er zusammen mit <strong>de</strong>m<br />

Maler Paul Klee unternimmt. Sie fallen durch die einfachen Farbflächen und die<br />

kräftigen Farben auf - ein Einfluss <strong>de</strong>r nordafrikanischen Kultur und Landschaft.<br />

AUFGABE:<br />

Gestalte eine informative Übe<strong>rs</strong>icht mit Abbildungen von Werken <strong>de</strong>r hier genannten<br />

Künstler <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter.

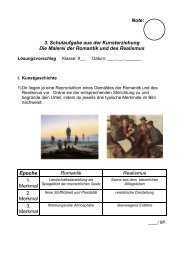

Gedanken<br />

Themen<br />

Gestaltungsmittel<br />

7<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

AUFGABE:<br />

Stelle Grundgedanken, Bildthemen sowie Gestaltungsmittel <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen<br />

Künstlergruppen <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> einan<strong>de</strong>r gegenüber in <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Tabelle.<br />

Die Brücke Der Blaue Reiter

Lebensdaten<br />

Zitat<br />

Wichtige Stationen<br />

seines Lebens<br />

Kurzcharakteristik<br />

Hauptwerke<br />

geboren 1880 in München, gefallen 1916 bei Verdun, Frankreich<br />

8<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Franz Marc<br />

„Ich suche mich einzufühlen in das Zittern und Rinnen <strong><strong>de</strong>s</strong> Blutes <strong>de</strong>r Natur, in <strong>de</strong>n Bäumen,<br />

in <strong>de</strong>n Tieren, in <strong>de</strong>r Luft (...). Wie sieht ein Pferd die Welt o<strong>de</strong>r ein Adler, ein Reh<br />

o<strong>de</strong>r ein Hund? Wie armselig, seelenlos ist unsere Konvention, Tiere in eine Landschaft zu<br />

ve<strong>rs</strong>etzen, die unseren Augen zugehört, statt uns in die Seele <strong><strong>de</strong>s</strong> Tieres zu ve<strong>rs</strong>enken, um<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong>sen Bil<strong>de</strong>rkreis zu erraten? ... Wir wer<strong>de</strong>n nicht mehr <strong>de</strong>n Wald o<strong>de</strong>r das Pferd malen,<br />

wie sie uns gefallen o<strong>de</strong>r scheinen, son<strong>de</strong>rn wie sie wirklich sind, wie sich <strong>de</strong>r Wald o<strong>de</strong>r<br />

das Pferd selbst fühlen, ihr absolutes Wesen, das hinter <strong>de</strong>m Schein lebt, <strong>de</strong>n wir nur<br />

sehen. ... Wir müssen von nun an lernen, die Tiere und Pflanzen auf uns zu beziehen und<br />

unsere Beziehung zu ihnen in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong> da<strong>rs</strong>tellen.“<br />

Nach <strong>de</strong>m Studium eröffnet er in München sein e<strong>rs</strong>tes Atelier und lernt auf Reisen nach<br />

Paris die Werke <strong>de</strong>r Impressionisten und van Goghs kennen. Die Ablehnung seiner<br />

Arbeiten in <strong>de</strong>n offiziellen <strong>Kunst</strong>ausstellungen führt 1911 zur Gründung <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter<br />

(gemeinsam mit Wassiliy Kandinsky). 1912 macht er die Bekanntschaft <strong><strong>de</strong>s</strong> französischen<br />

Male<strong>rs</strong> Robert Delaunay, <strong><strong>de</strong>s</strong>sen kubistische und vorwiegend gegenstandslosen Arbeiten<br />

ihn stark beeinflussen. 1914 zieht er in ein Haus in Kochel, wo bereits Kandinsky und<br />

Gabriele Münter leben. Im E<strong>rs</strong>ten Weltkrieg wird er eingezogen, er fällt 1916. Die Nationalsozialisten<br />

diffamieren seine Arbeit als entartete <strong>Kunst</strong>. Zahlreiche Werke wer<strong>de</strong>n beschlagnahmt<br />

und aus <strong>de</strong>n Musseen verbannt, zum Teil ins Ausland verkauft o<strong>de</strong>r vernichtet.<br />

Franz Marc gehört zu <strong>de</strong>n bekanntesten <strong>de</strong>utschen Maleren. Er ist ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />

Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong> und <strong>de</strong>r Künstlervereinigung „Blauer Reiter“. Seine Arbeiten<br />

zwischen 1911 und 1914 sind wegbereitend für die <strong>Kunst</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>20.</strong> <strong>Jahrhun<strong>de</strong>rts</strong>.<br />

Wesentlich für seine Malerei ist die Farbgebung, hier entwickelt er eine eigene Symbolik:<br />

Gelb steht für das Weibliche, Blau ist die Farbe <strong><strong>de</strong>s</strong> Männlichen und <strong><strong>de</strong>s</strong> Geistes, Rot die<br />

Farbe <strong>de</strong>r Lebenskraft. In <strong>de</strong>r Verbindung von Weiblichem und Männlichem entsteht Grün,<br />

die Farbe <strong>de</strong>r Natur. Die Mischung von Blau = Geist und Rot = Lebenskraft ergibt das<br />

Violett, die Farbe <strong>de</strong>r Mystik, Symbol <strong><strong>de</strong>s</strong> Durchdringens <strong>de</strong>r Geheimnisse <strong><strong>de</strong>s</strong> Lebens.<br />

Orange schließlich ist die warme Farbe von Er<strong>de</strong> und Leben, gemischt aus <strong>de</strong>m weiblichen<br />

Gelb und <strong>de</strong>r Lebenskraft Rot.<br />

Berühmt gewor<strong>de</strong>n ist Franz Marc durch seine Tierda<strong>rs</strong>tellungen von Füchsen, Katzen,<br />

Kühen, Pfer<strong>de</strong>n, Rehen o<strong>de</strong>r Tigern, z. B.:<br />

Die kleinen blauen Pfer<strong>de</strong>, 1911<br />

Gelber Tiger, 1912<br />

Kämpfen<strong>de</strong> Formen, 1914

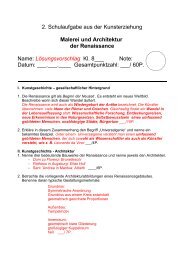

Lebensdaten<br />

Zitat<br />

Wichtige Stationen<br />

seines Lebens<br />

Kurzcharakteristik<br />

Hauptwerke<br />

geboren 1866 in Moskau, gestorben 1944 in Paris<br />

9<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

„Diese Pole (1. die große Abstraktion, 2. die große Realistik) eröffnen zwei Wege, die<br />

schließlich zu einem Ziel führen. Zwischen diesen zwei Polen liegen viele<br />

Kombinationen <strong>de</strong>r ve<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong>nen Zusammenklänge <strong><strong>de</strong>s</strong> Abstrakten mit <strong>de</strong>m Realen.<br />

Diese bei<strong>de</strong>n Elemente waren in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong> immer vorhan<strong>de</strong>n.“<br />

Der Rechtswissenschaftler zieht 1896 nach München, um <strong>Kunst</strong> zu studieren. In <strong>de</strong>n<br />

frühen Werken 1901 bis 1906 verbin<strong>de</strong>t Kandinsky Elemente <strong>de</strong>r russischen Volks<strong>kunst</strong><br />

mit <strong>de</strong>korativen, flächenhaften Elementen <strong><strong>de</strong>s</strong> Jugendstils. Daneben experimentiert<br />

er mit <strong>de</strong>r impressionistischen Malerei. Seit 1908 lebt er im süd<strong>de</strong>utschen<br />

Murnau. Zusammen mit Franz Marc grün<strong>de</strong>t Kandinsky 1911 die Künstlergruppe<br />

„Blauer Reiter“. Die <strong>Kunst</strong> Kandinskys entwickelt sich immer mehr zu reinen, vom<br />

Gegenstand losgelösten Farbharmonien. Folgerichtig mün<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Weg in <strong>de</strong>r Abstraktion.<br />

Die Bil<strong>de</strong>r dieser Phase sind vom Gegen- und Miteinan<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Formen, Linien und<br />

Flächen sowie von <strong>de</strong>r Dominanz <strong>de</strong>r Farben über die Formen bestimmt. Unregelmäßige<br />

Farbflächen gehen konturlos und weich ineinan<strong>de</strong>r über. 1911 e<strong>rs</strong>cheint seine<br />

wichtige Schrift „Über das Geistige in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong>“. Nach einem längeren Aufenthalt in<br />

Russland (als Russe ist er zur Zeit <strong><strong>de</strong>s</strong> 1. Weltkriegs in Deutschland unerwünscht)<br />

wird er 1922 als Lehrer ans Bauhaus nach Weimar berufen, dort wan<strong>de</strong>lt sich <strong>de</strong>r Stil<br />

seiner Kompositionen: Geometrische Formen wie Kreise, Dreiecke und Rechtecke<br />

ordnet er zu präzis konstruierten Gemäl<strong>de</strong>n.1928 wird er <strong>de</strong>utscher Staatsbürger. 1933<br />

wird ihm die Unterrichtserlaubnis entzogen, das Bauhaus geschlossen; seine <strong>Kunst</strong><br />

wird als „entartet“ beurteilt. Kandinsky emigriert nach Frankreich.<br />

Kandinsky zählt zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Malern <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>20.</strong> <strong>Jahrhun<strong>de</strong>rts</strong> und zum Mitbegrün<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>r abstrakten Malerei. Er will in seiner Malerei das Geistige mit Farben und<br />

Formen zum Ausdruck bringen und Kompositionen analog zur Musik schaffen. Er war<br />

Synästhet, empfand also Farben nicht nur als optische, son<strong>de</strong>rn z. B. auch als akustische<br />

Reize und ordnete ihnen Klänge, Gerüche, Formen zu. So empfand er Gelb als<br />

eine „spitze“ Farbe, die sich in Verbindung mit <strong>de</strong>r spitzen Form <strong><strong>de</strong>s</strong> Dreieckes steigere.<br />

Daher ve<strong>rs</strong>uchte er Bil<strong>de</strong>r zu malen, wie man Musik komponiert; er verglich die Harmonie<br />

von Farben mit <strong>de</strong>r Harmonie von Klängen und sprach von „Farbklängen“, er betitelt<br />

seine Bil<strong>de</strong>r mit Begriffen aus <strong>de</strong>r Musik (Improvisation, Komposition).<br />

Kirche in Murnau, 1910<br />

Träumerische Improvisation, 1913<br />

Roter Fleck, 1921<br />

Gelb-Rot-Blau, 1925<br />

Der Pfeil, 1943<br />

Wassily Kandinsky<br />

Allerheiligen II, 1910/11

Lebensdaten<br />

Zitat<br />

Wichtige Stationen<br />

seines Lebens<br />

Kurzcharakteristik<br />

Hauptwerke<br />

geboren 1880 in Aschaffenburg,<br />

gestorben (Selbstmord)1938 in Davos, Schweiz<br />

10<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

„Es ist <strong><strong>de</strong>s</strong>halb nicht richtig, meine Bil<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Maßstab <strong>de</strong>r naturgetreuen<br />

Richtigkeit zu beurteilen, <strong>de</strong>nn sie sind keine Abbildungen bestimmter Dinge o<strong>de</strong>r<br />

Wesen, son<strong>de</strong>rn selbstständige Organismen aus Linien, Flächen und Farben, die<br />

Naturformen nur soweit enthalten, als sie als Schlüssel zum Ve<strong>rs</strong>tändnis notwendig<br />

sind. Meine Bil<strong>de</strong>r sind Gleichnisse, nicht Abbildungen. Formen und Farben sind<br />

nicht an sich schön, son<strong>de</strong>rn die, welche durch seelisches Wollen hervorgebracht<br />

sind. Es ist etwas Geheimes, was hinter <strong>de</strong>n Menschen und Dingen und hinter <strong>de</strong>n<br />

Farben und Rahmen liegt, und das verbin<strong>de</strong>t alles wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Leben und <strong>de</strong>r<br />

sinnfälligen E<strong>rs</strong>cheinung, das ist das Schöne, das ich suche.“<br />

1905 grün<strong>de</strong>t er zusammen mit Erich Heckel und Karl Schmitt-Rottluff in Dres<strong>de</strong>n die<br />

Künstlervereinigung „Die Brücke“. Beeinflusst von <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>r „primitiven“<br />

Malerei ozeanischer Völker und von <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong><strong>rs</strong>etzung mit Van Gogh und<br />

Gauguin sucht die Gruppe neue Ausdrucksformen in <strong>de</strong>r <strong>Kunst</strong>. Kirchner verzichtet<br />

auf räumlichen und plastischen Illusionismus, vereinfacht die Formen zu klaren<br />

Flächen und intensiviert die Farbigkeit, in<strong>de</strong>m er mit starken Farbkontrasten arbeitet.<br />

1911 zieht Kirchner nach Berlin und beginnt seine be<strong>de</strong>utendste Schaffensperio<strong>de</strong>. In<br />

ausdrucksstarken, aggressiven Szenen gestaltet er die ve<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong>nen Facetten <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

Großstadtlebens. Die dargestellten Figuren wirken maskenhaft und überlängt, die<br />

Proportionen und <strong>de</strong>r Raum sind verzerrt, die Farbigkeit ist grell. Ab 1920 lebt und<br />

arbeitet Kirchner in <strong>de</strong>r Schweiz. In dieser Phase entwickelt er in seinen Landschaftsbil<strong>de</strong>rn<br />

einen ruhigeren Stil. Der Bildaufbau wird statischer, die Farben wer<strong>de</strong>n gedämpfter.<br />

Mit Ausbruch <strong><strong>de</strong>s</strong> 1. Weltkrieges mel<strong>de</strong>t sich Kirchner an die Front, ist aber<br />

<strong>de</strong>n Belastungen nicht gewachsen und wird entlassen. Auch unter <strong>de</strong>r Diskriminierung<br />

im Dritten Reich lei<strong>de</strong>t Kirchner, seine Werke wer<strong>de</strong>n als entartet gebrandmarkt.<br />

Nach Jahren mehrerer körperlicher und seelischer Krisen begeht er Selbstmord.<br />

Kirchner ist als Maler und Grafiker einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong>.<br />

Bevorzugte Bildthemen waren Hektik, Einsamkeit und Deka<strong>de</strong>nz <strong><strong>de</strong>s</strong> Großstadtlebens,<br />

Porträts, Akte in freier Natur, Landschaften; vor allem seine Holzschnitte, für<br />

die starre, scharfkantige Formen kennzeichnend sind, waren beispielgebend für die<br />

Druckgrafik <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Expressionismus</strong>.<br />

Die Ba<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n, 1909<br />

Selbstbildnis mit Mo<strong>de</strong>ll, 1910<br />

Potsdamer Platz, Berlin, 1914<br />

Farbentanz, 1932<br />

Waldinneres, 1938<br />

Ernst Ludwig Kirchner<br />

Davos im Schnee, 1923

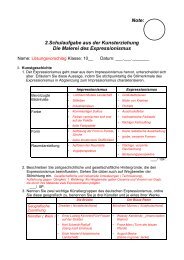

Lebensdaten<br />

Zitat<br />

Wichtige Stationen<br />

seines Lebens<br />

Kurzcharakteristik<br />

Hauptwerke<br />

Helles Haus, 1914<br />

geboren 1887 in Mesche<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Ruhr,<br />

gestorben (gefallen) 1914 in Frankreich<br />

11<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

„Er hat von uns allen <strong>de</strong>r Farbe <strong>de</strong>n hellsten und reinsten Klang gegeben, so klar und<br />

hell wie sein ganzes Wesen war.“ (Franz Marc 1914 über seinen Freund August<br />

Macke)<br />

Macke studiert in Düsseldorf und setzt sich - nachlesbar an seinen zahlreichen<br />

Skizzenbüchern - mit klassischen Werken und <strong>de</strong>m in Deutschland damals noch<br />

wenig bekannten Impressionismus auseinan<strong>de</strong>r, vor allem Manet und Cezanne haben<br />

ihn beeindruckt. Bei seinen Reisen lernt er u. a. Matisse kennen, er studiert bei<br />

Corinth. 1910 zieht er an <strong>de</strong>n Tegernsee, 1911 schließt Macke sich dort <strong>de</strong>r Künstlergruppe<br />

„Blauer Reiter“ an.<br />

1914 unternimmt er mit Paul Klee die berühmte Tunisreise, die seine Sensibilität für<br />

Lichteffekte ve<strong>rs</strong>tärkt. Seine dort gemalten Aquarelle weisen eine stark vereinfachte<br />

Gegenständlichkeit und einen flächigen Farbauftrag mit hellen, leuchten<strong>de</strong>n Farben<br />

auf.<br />

Gleich nach Beginn <strong><strong>de</strong>s</strong> 1. Weltkrieges wird Macke eingezogen und fällt an <strong>de</strong>r<br />

Westfront.<br />

In seinem künstlerischen Schaffen wird Macke sowohl von <strong>de</strong>n Impressionisten als<br />

auch von <strong>de</strong>n Kubisten beeinflusst. Er splittet die Bildgegenstän<strong>de</strong> auf und ordnet sie<br />

in einem flächigen, harmonischen Bildaufbau in leuchten<strong>de</strong>n Farben an.<br />

Seine bevorzugten Motive sind <strong>de</strong>r Mensch in <strong>de</strong>r Landschaft o<strong>de</strong>r in eleganter<br />

Großstadtumgebung.<br />

Vor <strong>de</strong>m Hutla<strong>de</strong>n, 1913<br />

Mädchen unter Bäumen, 1914<br />

Tunesische Landschaft, 1914<br />

Serie von Aquarellen <strong>de</strong>r Tunisreise, 1914<br />

August Macke

Selbstbildnis mit rotem Schal, 1917<br />

Max Beckmann, Der Zirkuswagen, 1940<br />

12<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Max Beckmann<br />

Eine wichtige Einzelfigur unter <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen<br />

Expressionisten, <strong>de</strong>r keiner Gruppe angehörte, ist MAX<br />

BECKMANN (1884 - 1950).<br />

In <strong>de</strong>n Zwanziger Jahren genoss er internationale Anerkennung<br />

und erhielt eine Professur an <strong>de</strong>r Frankfurter<br />

Stä<strong>de</strong>l-<strong>Kunst</strong>schule. Doch von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten<br />

wird er diffamiert und 1933 entlassen. Er ging nach<br />

Jahren <strong>de</strong>r Ablehnung unter <strong>de</strong>m Eindruck von Hitle<strong>rs</strong><br />

„Kulturre<strong>de</strong>“ gegen die sog. Entartete <strong>Kunst</strong> 1937<br />

zunächst nach Amsterdam, dann nach Amerika, um<br />

ungestört arbeiten zu können. Er kam nie wie<strong>de</strong>r nach<br />

Deutschland zurück.<br />

Seine kompliziert aufgebauten und schwer zu<br />

<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>r (häufig nehmen sie ihr Thema aus <strong>de</strong>n<br />

großen Sagen <strong>de</strong>r Mythologie und verknüpfen sie mit<br />

<strong>de</strong>r Zeitgeschichte) erkennt man an <strong>de</strong>n meist bühnenartig<br />

aufgebauten, dichtgedrängten Figuren, die scharf<br />

mit schwarzen Konturen abgegrenzt wer<strong>de</strong>n.

Das rosafarbene Atelier, 1911<br />

Die Trauer <strong><strong>de</strong>s</strong> Königs, 1952<br />

13<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

HENRI MATISSE<br />

Henri Matisse (1869 - 1954) ist <strong>de</strong>r bekannteste Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

französischen <strong>Expressionismus</strong>. Sein Vorbild waren die<br />

späten Impressionisten, v. a. Paul Cezanne. Seine Bil<strong>de</strong>r sind<br />

flächig und in starken Farben angelegt. Er bleibt dabei immer<br />

gegenständlich, so sehr auch die Formen vereinfacht sind,<br />

doch wird er mit seinen flächigen, <strong>de</strong>korativen Formen zu<br />

einem Vorläufer <strong>de</strong>r abstrakten <strong>Kunst</strong>. Im Spätwerk gestaltet<br />

er Collagen aus farbigen Papieren und ausdrucksstarke<br />

Scherenschnitte.<br />

Die französischen Impressionisten erhielten die Bezeichnung<br />

„Les Fauves“, die Wil<strong>de</strong>n, wegen ihrer leuchten<strong>de</strong>n Farbigkeit<br />

und <strong>de</strong>r oft ungestümen Malweise. Diese starken Farben, die<br />

typisch für sie sind, richten sich nicht mehr nach <strong>de</strong>r Wirklichkeit.<br />

Vielmehr soll ein ausdrucksvoller Gesamtklang<br />

entstehen.<br />

Weitere Vertreter <strong><strong>de</strong>s</strong> Fauvismus waren u. a. Andre Derain<br />

und Raoul Dufy. Es han<strong>de</strong>lt sich hier aber um keine feste<br />

Künstlergruppe wie bei <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Expressionisten.

Bildanalyse: Franz Marc, Blaues Pferd<br />

Franz Marc, Blaues Pferd, 1911<br />

14<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Marc hat eine eigene Philosophie zur<br />

Symbolik und zur Wirkung <strong>de</strong>r Farben<br />

entwickelt:<br />

GELB steht für ihn für das Weibliche.<br />

ROT für die Lebenskraft<br />

BLAU für das Männliche und die<br />

geistige Kraft.<br />

Aus <strong>de</strong>m Weiblichen und <strong>de</strong>r Lebenskraft<br />

entsteht die Farbe für Wärme und<br />

Lebendigkeit, das ORANGE.<br />

Die Farbe GRÜN, die für alle lebendige<br />

Natur steht, setzt sich aus <strong>de</strong>m<br />

Weiblichen und <strong>de</strong>m Männlichen - aus<br />

Gelb und Blau - zusammen.<br />

Die Farbe <strong>de</strong>r Mystik, das VIOLETT,<br />

enthält Lebenskraft (Rot) und Geist<br />

(Blau).<br />

In seinen Bil<strong>de</strong>rn wollteFranz Marc<br />

immer das harmonische Gleichgewicht<br />

<strong>de</strong>r Farben erreichen, so kommen<br />

meist alle sechs Grundfarben im Bild<br />

vor - wie in einem Farbkreis.<br />

Wie alle Künstler <strong><strong>de</strong>s</strong> Blauen Reiter -<br />

<strong>de</strong>ren Werke in <strong>de</strong>r Regel tatsächliche<br />

alle Hauptfarben aufweisen - war er<br />

immer auf <strong>de</strong>r Suche nach <strong>de</strong>m<br />

harmonischen Gesamtklang.<br />

Aufgabe:<br />

E<strong>rs</strong>telle einen Farbauszug <strong>de</strong>r von Marc verwen<strong>de</strong>ten Hauptfarben.<br />

Vergleiche das Gemäl<strong>de</strong> mit einer Fotografie <strong><strong>de</strong>s</strong> gleichen Motivs (Form, Farbe).

John Constable, Der Heuwagen, 1821<br />

Bei<strong>de</strong> Werke ....<br />

Unte<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong><br />

15<br />

Arbeitsheft <strong>Expressionismus</strong><br />

Wassily Kandinsky, Kirche in Murnau,<br />

Aufgabe:<br />

Beschreibe Ähnlichkeiten und Unte<strong>rs</strong>chie<strong>de</strong> in Bezug auf Wie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Realität, Farbe und<br />

Malweise zwischen bei<strong>de</strong>n Werken stichpunktartig.