Kapitel 4 SICH ZEIT NEHMEN

Kapitel 4 SICH ZEIT NEHMEN

Kapitel 4 SICH ZEIT NEHMEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Kapitel</strong> 4<br />

<strong>SICH</strong> <strong>ZEIT</strong> <strong>NEHMEN</strong><br />

Zeit und Tempus

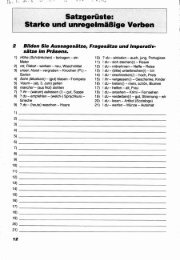

<strong>Kapitel</strong> 4 • <strong>SICH</strong> Zr:iT NKHMEN<br />

Lesepause<br />

Die Geschichte von den Nilpferden<br />

Einmal haben drei Nilpferde im Fluß gelegen und sich gelangweilt. Da ist ein Mann gekommen, der wollte<br />

die Nilpferde fotografieren. Die drei haben ihm zugesehen, wie er sich den Fotoapparat vor die Augen<br />

gehalten hat. Der Mann hat geknipst — aber da war kein Nilpferd mehr zu sehen. Sie waren untergetaucht,<br />

und der Mann hatte nur das Wasser fotografiert. Er hat gewartet. Endlich sind die Nilpferde wieder<br />

aufgetaucht. Aber sie waren jetzt viel weiter unten am Fluß.<br />

Der Mann ist schnell dorthin gelaufen. Die Nilpferde haben im Wasser gelegen und mit den Ohren gewedek<br />

und zugesehen, wie der Mann gerannt ist. Dann hat er wieder geknipst — aber da war kein Nilpferd mehr zu<br />

sehen. Der Mann hatte wieder nur das Wasser fotografiert. Er hat sich auf einen Stein gesetzt und gewartet.<br />

Endlich sind die Nilpferde wieder aufgetaucht. Aber diesmal waren sie viel weiter oben am Fluß. Der Mann<br />

ist gleich wieder losgerannt. Die Nilpferde haben im Wasser gelegen und mit den Augen geblinzelt und<br />

zugesehen, wie der Mann schwitzen und japsen mußte. Dann hat der Mann wieder geknipst — aber da war<br />

kein Nilpferd mehr zu sehen. Er hatte wieder nur Wasser fotografiert. Und so ist es immer weitergegangen.<br />

Die Nilpferde haben den Mann hin und her rennen lassen, aber am Abend hatte er nur zwanzigmal das<br />

Wasser fotografiert, und die Nilpferde waren vergnügt, weil sie sich den ganzen Nachmittag nicht mehr<br />

gelangweilt hatten.<br />

Das Lawinenspiel<br />

Ursula Wölfel<br />

Es waren einmal Bernhardiner-Zwillinge. Der eine hieß Josef und der andere Adolf. Sie waren, wie<br />

es bei Bernhardinern früher so üblich war, Rettungshunde in den hohen Bergen. Jeder von ihnen<br />

hatte vorn ein Glöckchen, hinten ein Lämpchen und um den Hals ein Fößchen mit Rum. Das war die<br />

Bernhardiner-Ausrüstung für die Vermißten.<br />

Selbstverständlich hatten sie als Zwillinge gemeinsam Geburtstag, was bei Bernhardinern so eine<br />

Sache ist. Bernhardiner feiern nämlich immer ausgiebig.<br />

Sie öffneten das Fäßchen und schlürften genüßlich daran. Man kann das einem Bernhardiner an<br />

seinem Geburtstag nicht übelnehmen, aber eigentlich ist es verboten. Dann tanzten sie Tango im<br />

Schnee. Tango ist bei Bernhardinern sehr beliebt, weil er nicht so wild ist, aber doch feurig. Natürlich<br />

waren die Bernhardiner ganz beschwipst - und dos im Dienst. Sie tranken beide Fäßchen bis zum<br />

letzten Tropfen aus. Dann kullerten sie die Berge hinunter. Sie machten wieder mal ihr Lawinenspiel.<br />

Und weil sie sich vor Lachen kugelten, war das ganz einfach.<br />

Unten im Toi war schon Lawinenalarm gegeben worden. Selbstverständlich freuten sich alle, als statt<br />

der Lawine die beiden Bernhardiner angerollt kamen. Und die Kinder gratulierten ihnen zum<br />

Geburtstag. Zum Glück war an diesem Tag kein Verschollener in den Bergen.<br />

Aber die zwei Bernhardiner wurden trotzdem aus dem Dienst entlassen. Denn es geht nicht, daß ein<br />

Bernhardiner den Rettungsrum säuft. Wo käme man da hin?<br />

Der Kaffeeautoinal<br />

Ludwig Askenazy<br />

Er ging an den Automaten, warf drei Miinzeii ein. luirte es innen riinipehi. ein Pappbecher fiel auf den<br />

Rost, ein Strahl heißer Kaifeeflüssigkeit lief in den Bech(»r. es klackte, der Strahl versiegte. Er nahm<br />

den Berber heraus, trank die Flüssigkeit in kleinen Schlucken, hörte es innen rumpeln, ein Pappbecher<br />

fiel auf den Rost, heiße Kaffeef'lüssigkeit lief hinein, es klackte. er nahm den Becher, trank, hörte es<br />

innen rumpeln, ein Becher fiel, es klackte, er griff den Becher, hörte es rumpeln . . . Später fand man<br />

ihn, bewußtlos, \or dem Kaifeeautonialen. dessen fJahn nur noch ganz leicht tropfte.<br />

60<br />

Ralf Thenior

Der Vater<br />

<strong>SICH</strong> <strong>ZEIT</strong> NF.IIMKN • <strong>Kapitel</strong> 4<br />

Mit Zuverlässigkeit und PedatUerie verwaltete er die eiü;ene Lebenszeit. Alles Geleimte zu den Papieren.<br />

Er archivierte. Er sammeile und pflegte mit Feingefülil. Ordnete, stapelte, büiidelle. legte ab und<br />

bewahrte auf. Erinnerte, sichtete, reinigte und hielt zusarmnen. Spiruieneifer setzte die Daten seiner<br />

Biographie zueinander in Beziehmrg und nahm sie ziun Anlaß für die bestcändige Frage, was vor sieben<br />

Jahren gewesen sei und was in wiederum sieben Jahren sein würde.<br />

Verlorene Zeiten<br />

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor<br />

stand eine Laterne, und steht sie noch davor,<br />

so wolln wir da uns wiedersehn,<br />

bei der Laterne wolln wir stehn,<br />

wie einst Lih Marleen,<br />

wie einst Lili Marleen.<br />

Der Wunsch nach Sonntagsfrieden<br />

Hans Leip<br />

Christoph Meckel<br />

Meine Mutter hatte ihr Leben lang anderen Leuten die Wohnungen gereinigt und die Wäsche<br />

gewaschen, der Wunsch einer alten Arbeiterin nach einer Tasse Kaffee war der Wunsch nach<br />

Sonntagsfrieden. Sie hatte mich angekeift, sie hatte mich geschlagen, jahrelang, mit meinem Gürtel<br />

hotte sich mich gezüchtigt, die Schnalle des Gürtels hatte sie auf mich niederklatschen lassen, und sie<br />

hotte geschrien, wenn der Vater betrunken nach Hause kam, und der Vater hatte mich verprügelt, bis<br />

ich ihn eines Tages an den Kamin warf, und der Kamin, mit seinen weißen Fliesen, rauchend<br />

zusammenbrach, und sonntags hatten wir Kaffee getrunken in der Küche.<br />

Eine historische Platzüberquerung<br />

Keiner wird mir helfen<br />

Das Fenster aufreißen und schreien! Die Nachbarn<br />

werden die Gardinen schließen, die Passanten werden<br />

die Straßenseite wechseln, keiner wird mir helfen.<br />

Michael Buselmeier<br />

Peter Weiss<br />

In diesem Moment wissen wir, daß wir daheim wissen werden, daß wir hier auf dem Platz stehen, den wir<br />

überquert haben, und vorhegende Notiz machen, die wir heute abend studieren werden, während wir sie<br />

jetzt sogar schreiben, es sei denn, wir kehrten zur Uberprüfung der Geschichte auf diesen Platz heute abend<br />

zurück, um zu erleben, daß wir hier jetzt zum zweiten Mal auf dem Platz, den wir eben überquert haben,<br />

stehen und diese geschichtliche Notiz erneuern, kurz: wir machen Geschichte.<br />

Was Sie dort sehen, sind wir, wie wir sehen, daß wir von uns gesehen werden, um jetzt sehen zu können,<br />

daß wir sehen, wie wir uns sahen. Heute ist der erste Jahrestag unserer Überquerung des Platzes und in<br />

einem Jahr ist der erste Jahrestag unserer jetzigen Feier des ersten Jahrestages jener historischen Überque<br />

rung.<br />

Reinhard Lettau<br />

61

Knpiiel 4 <strong>SICH</strong> /.KU NKIIMKN<br />

Grarninatik im Kasten.<br />

1. Wie man Zeit ausdrücken kann<br />

Zeit kann im Deutscinen auf vielfache Weise ausgedrückt werden: durcli<br />

1,<br />

2.<br />

Tennpus-Formen des Verbs<br />

Adverbien oder<br />

adverbiale Ausdrücke<br />

Adjektive oder PI/PI!<br />

Nomen<br />

Konjunktionen<br />

6. Verben<br />

2. Zeit und Tempus<br />

Es ii'dr eiiuTial. ..<br />

Es war einriKil...<br />

FJru's Morgen.'i sollie RolkäppciHMi. . .<br />

frühere Zeit, die koinmciKh' Woclie. rlas rergurtgene Jahr<br />

(He lergdiigenheil. die [ntike. me'mc .liigendzeit<br />

Uettn du mich mal wieiler Ix'suclisl,. . .<br />

.\(ieht/ein der Wolf die {Jroßnmtler...<br />

Es (lauert iiocli Witclien. bis. . .<br />

Beziehungen zwischen Zeit und Tempus<br />

Die einzelnen Tempusformen (rechte Spalte) sind den drei Zeitvorstellungen<br />

• Hauptverwendungen<br />

(linke Spalte) zugeordnet:<br />

• Hauptverwendungen, die nicht so häufig vorkommen<br />

• besondere Verwendungen<br />

Zeit Die Beziehungen zwischen Zeit und Tempus (11 Satztypen) Tempus<br />

Vergangen<br />

heit<br />

Gegenwart<br />

Zukunft<br />

62<br />

(1) Die Nilpferde hatten sich den ganzen l'ag gehmgweilt. • Plusquam<br />

•<br />

(2 ) Die Nilpferde langweihen sich.<br />

perfektPlusquamperfekt<br />

(.3 : Ein .Nilpferd herichlete: .. Da kommt so eui diiinuier<br />

l'unriil daher und icill uns futografieren."<br />

( 4 : Die Nilpferde haben einen sehr interessanleii Narhinit-<br />

tag verbracht.<br />

[ft] ..V\ ie warAwU IHKJI der Name? - Ach ja. .\hiller. der<br />

Fourist."<br />

\p\ DerTiiuu^lfotografiert Nilpferde.<br />

TDuristeii sind oft etwas naiv.<br />

(8) Der J'ourist scliiuipft: ...Morgen eru'ische ich sie aber!"<br />

• 9) Er irird sie auch morgen nicht erwischen.<br />

j 10) Der Tourist denkt: ..Gleich habe icli sie enrisrht.'"<br />

(11 1 Der Tourist denkt: ..(deich werde ich sie erwischt<br />

haben.'"<br />

\ /<br />

\ /<br />

/<br />

1<br />

•<br />

Präteri<br />

tum<br />

Perfekt<br />

Präsens<br />

Futur<br />

Futuril

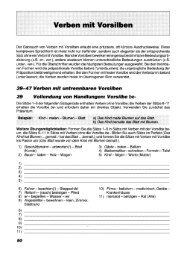

Die Menschen aller Kulturen unterscheiden drei Zeit-Vorstellungen:<br />

<strong>SICH</strong> '/AM NEILMKN Ka|iilel 4<br />

Vergangenheit: Ereignisse und Sachverhalte, die von der Perspel

<strong>Kapitel</strong> 4 <strong>SICH</strong> ZKir NKHMKN<br />

3. Die Verben sein und bleiben<br />

Ich bin einmal in Afrika gewesen und dort drei Wochen geblieben.<br />

4. Das Grimdverb werden im Tempussystem<br />

Futur I wird 4- Inf. (ileieli werde ich die .Niljiferde erwischen.<br />

Futur II wird + Pll 4- haben Cdeieh werde ich sie erwischt haben.<br />

Passiv Präsens wird + Pll 1 Iah. hier «-//Y/iiicht/oi'ogro/(W/.'<br />

Passiv Perfekt ist 4- Pll + worden Der Tourist ist voo den Nilpferden an der Nase<br />

herurngeßihrt wordeii.<br />

5. Einige Erinnerungen im Zusammenhang der Tempusformen<br />

Wie die Präteritum-Formen der Verben der Vokalklasse heißen, können Sie in Kap. 3, A1<br />

üben.<br />

Wie wollen, sollen, iniisseo etc. Perfekt bilden, steht in Kap. 1, A 13-15.<br />

Wie dabei die Wortstellung in Nebensätzen ist, steht in Kap. 1, AI7.<br />

Wie die Kll-Formen aller Verben in der Vergangenheit aussehen, steht in Kap. 2, Gr. i. K. 1. und<br />

A2-4.<br />

Wie die Perfekt-Passiv-Formen aussehen, steht in Kap. 5, Gr. i.K. 2.<br />

Wie die PH-Formen gebildet werden, steht in Kap. 3, Gr. i. K. 2.<br />

Übungen und Regeln und Stil<br />

Übungen mit Präsens<br />

Wir zeigen vier Verwendungen des Präsens. Sie entsprechen den Sätzen 6, 7, 8 und 3 im Zeit-<br />

Tempus-Schema.<br />

1 .'Xuf^abe Das aktuelle Präsens (Satztyp 6) drückt aus, daß etwas in der Gegenwart des<br />

iktiielle^ r ^ - ' H I n Sprechers, im Moment des Sprechens aktuell ist. Dazu gibt es drei Varianten:<br />

Pi.:,^,.i,^ 1. mit Adverbien wie: gerade, im .Vlomenl. im .Augenblick, derzeil etC.<br />

Die Nilpferde langweilen sich gerade.<br />

2. die Form: Icli bin (gerade) dabei. Inf. + zu<br />

Die .\il[)fer(le sind gerade dabei, einen Touristen zu foppen.<br />

3. die (umgangssprachliche) Form: Ich bin am (beim) -t- Inf. Sie drückt aus, daß<br />

man sich intensiv mit etwas beschäftigt.<br />

Der Papa ist arii Kreiizworlrälsel löseii.<br />

Interpretieren Sie die Präsens-Sätze, indem Sie sie nach 1.-3. variieren.<br />

Die Bernhardiner .losef und .Adolf feiern Cebiirtslag. Ich ändere mein lieben.<br />

-Mutter kocht Kaffee, und \ater liest die Zeiliiiig. Unsere Lebeiisverhältuisse verändern sich.<br />

Icli gewöhne nur das Rauchen ab.<br />

64<br />

Übrigens: Wie das einfache Präsens lassen sich die Varianten 2 und 3 auch ins<br />

Präteritum und Perfekt setzen.

Aufgabe<br />

2-3<br />

<strong>SICH</strong> ZKir <strong>NEHMEN</strong> • Kapit.M<br />

Präsens wird für zeitübergreifende Aussagen verwendet (Satztyp 7): Regeln,<br />

Normen, wissenschaftlich gesicherte Fakten, unbestreitbare Tatsachen, allgemeine<br />

Wahrheiten, Vorurteile. Man drückt damit die Meinung aus, daß es immer<br />

schon so war und immer so bleiben wird:<br />

Touristen sind oft eiji wenig naiv.<br />

Der Ball isl rund! (deutsche Fußballweisheit)<br />

Interpretieren Sie die Sätze, indem Sie Erklärungen geben, warum es so ist.<br />

Natürlich dürfen Kelliingshernhardiner nicht den Kuni aussanfen.<br />

Tango ist ein nicht so wilder alier doch feuriger Tanz.<br />

Nilpferde mögen keine fotografierenden Touristen.<br />

Bei Lawinenalarm müssen die liellungsliiinde sofort einsatzliereil sein.<br />

Aufgabe Im Deutschen wird normalerweise für Zukunft nicht Futur verwendet, sondern 3<br />

2-3<br />

Sie hören von mir.<br />

Ich besuche Sie mal.<br />

Ich komme zurück.<br />

Die Welt gehl iinler.<br />

2<br />

..So isl es"<br />

Fräsens<br />

Präsens und ein Adverb mit Zukunfts-Bedeutung (Satztyp 8): Präsens für<br />

Ich höre auf zu rauchen. Zukunft<br />

Ich höre ah morgen auf zu rauchen.<br />

Das ist in vielen Sprachen anders. In welchen Situationen Futur verwendet wird,<br />

wird in A 20 geübt.<br />

Interpretieren Sie die folgenden Zukunfts-Sätze, indem Sie<br />

a) geeignete Adverbien hinzufügen<br />

b) Futur I bilden.<br />

Wir müssen die Bernhardiner entlassen.<br />

\Fir stellen keine Zwilliiissliiiiide mehr ein.<br />

Aufgabe Mit Präsens kann man Vergangenheit ausdrücken, um einen Bericht dramatischer 4<br />

I 2-3 i I I ZU formulieren (Satztyp 3); man tut so, als ob etwas gerade eben erst geschehen p,..;.^,.,,.;<br />

wäre (manche sagen „historisches Präsens"): \er"an"enheii<br />

.Mso, ich muß dir was erzählen: Ostern, da war ich in der Stadt und lief so an den<br />

Schaufenstern enilang. und plölzlich komriil der Weiliiiaclitsiiiaiiii um die lüke.<br />

Lesen Sie die Sätze dramatisch, ausdrucksvoll, spannend.<br />

Plötzlich komnil Werner m die Küche und sagl. er will suii scheiden la>sen.<br />

Am E September l'):39. in den frühen Moigensliiiideii. beginnt der 2. Weltkrieg.<br />

Und dann gehi Koikäppchen in den Wald und hat natürlich türchlhare -\ngsl.<br />

Neulich laufe ich durch die Eußgängerzone. da kommt so ein junger Kerl aiii mich zu und »ill eine Mark<br />

haben.<br />

Übhgens: Sie können auch die ersten drei Texte der Lesepause in dieser Weise<br />

dramatisieren und quasi in die Gegenwart versetzen.<br />

65

Was hedeutel<br />

<strong>Kapitel</strong> 4 • <strong>SICH</strong> ZKIT <strong>NEHMEN</strong><br />

5 Aufgabe Interpretieren Sie die Zeitvorstellungen in den Sätzen mit Präsens.<br />

Präsens.'' Beispiel: Tonristen sind auch nur Mensrhen. = zeitübergreifend (Satztyp 7)<br />

„Ostern kommt da so em Tonnst an den Eliiß und will uns fotografieren,'"<br />

Drei Nilplenle sind sihlauer als ein rourist.<br />

Der Tourist hat emen Tropenfielm auf und >ieht aus. als ob er ans Siiddeiitschlaiid kommt.<br />

Was sag ich jetzt meiner Frau, wenn sie :56 Wasserbilder sieht?<br />

.Aber ich krieg euch doch!<br />

Wer den Schaden hat. braiu ht um den Spott nicht zu fürchten.<br />

Übungen mit Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt<br />

Präteritum und Perfekt sind im Deutschen meist bedeutungsgleich. Sie sind grammatisch<br />

austauschbar. Es bestehen hauptsächlich Unterschiede im Stil. Die Aufgaben 6 bis 12 geben<br />

Ihnen dazu verschiedene Anregungen.<br />

Ö Aufgabe<br />

Präteritum l'*^"'^ I L Z<br />

und Perfekt<br />

Präteritum ist das Vergangenheits-Tempus für geschriebene und literarische<br />

Texte. Romane, Kurzgeschichten etc., die Vergangenes erzählen, verwenden<br />

bevorzugt das Präteritum; auch die Märchen, obwohl diese oft mündlich weitererzählt<br />

werden.<br />

Märchen beginnen mit ..Es war eimnal...".<br />

Wenn man selbst erlebte Geschichten mündlich erzählt, verwendet man dagegen<br />

meist Perfekt. Man drückt damit ein wenig aus, daß man mit dem Gefühl an dem<br />

Erlebten noch nahe dran ist.<br />

Kinder erzählen fast immer im Perfekt.<br />

Lesen Sie den Märchenanfang vom Rotkäppchen, und erzählen Sie es dann so,<br />

als ob Sie ein Kind wären.<br />

Es war einmal ein Wolt. der lelile nn Hefen, dunklen Wald. Der war immer hungrig, denn er war schon alt,<br />

und die anderen Tiere, che er gern fressen wollte, waren viel .^cTineller und gevvitzler als er. füiimal hatte er<br />

wieder großen Hunger. Da kam er auf eine kluge Idee. Er wiißle. daß am Waldesrand das flaus von<br />

Kolkäpjiclien war. l iid Hotkä|)pchen mußte einmal in der Woche zur (ncißiiiiiller gehen. P)ie wohnte tief im<br />

Wald, und der Wolf hatte sie deswegen noch nicht gefressen, weil sie schon all und zäh war. Der Wolf<br />

daclile, (fas i.il meine Chance! .Als Rolkäp[)clieii wie jede Woche morgens um halb zcTiii losging, da lauerte<br />

der Wolf schon liinler der Heeke. Rotkäppchen kam gerade tun die f^eke und >aiig das Eiedchen „Wer hat<br />

Aiigsi vor dem großen Wolf". Da s|)rang der Wolf heraus und sagte: ..Guten Tag. Rolkä})p(hen." . . . und so<br />

weiter. . .<br />

7 .Aufgabe In Norddeutschland neigt man eher als in Süddeutschland dazu, auch beim<br />

r2-5" I I 1 mündlichen Erzählen das Präteritum zu verwenden.<br />

Lesen Sie die drei „Minni"-Geschichten (von Margret Rettich) und erzählen Sie<br />

sie noch einmal in der Vergangenheit, erst in „norddeutscher", dann in „süddeutscher"<br />

Erzählweise.<br />

1. Em acht soll Minni ins Bett. Das paßl Ihr nicht. Heimlich stellt sie die Ehr zurück. Pajia stellt den<br />

66<br />

Eeriiselier an. Er wundert sich, daß die Nachrichleii vorbei sind.

<strong>SICH</strong> <strong>ZEIT</strong> <strong>NEHMEN</strong> • <strong>Kapitel</strong> 4<br />

2. Papa, Mama und Minni gehen essen. Sie spiele» feine Leute und sage» SIE zueinander. Sfiater rennen s i e<br />

durch den Park. Nun sagen sie wieder Dl'.<br />

3. Mama gießt Kaffee ein. Sie gießt daneben und Papa auf die Hand. Papa springt auf und tritt Minm aul<br />

den Fuß. Minni fällt vom Stuhl und zieht das Tischtuch riniler. F)as Ceschirr fällt Mama aul den Schoß.<br />

Papa und Minni sagen zu Mama: ..Du hast angefangen. '<br />

Aufgabe Bei den Grundverben gibt es eine Tendenz zum Präteritum: die Präteritum- 8<br />

I 2 I I I Formen sind kürzer als die Perfekt-Formen {-^ Kap. 1, A14). Präteritum bei<br />

Vereinfacfien Sie die folgenden Sätze, indem Sie Präteritum bilden. Beachten Sie tirundverben<br />

aber, daß es im Konjunktiv kein Präteritum gibt (-^ Kap. 2, Gr. i. K. 2.).<br />

Die Nilpferde haben den Touristen nicht leiden können.<br />

Josef und Adolf haben nicht mehr als Rettungshunde eingesetzt werden können.<br />

Der Tourist war sauer, weil er die Nilpferde nicht hat foUigralieren können.<br />

Die Bernhardiner sind entlassen worden, nachdem es nicht hat \enmeden werden können, daß sie Unsinn<br />

getrieben haben.<br />

Die Bergwacht hat die beiden Bernhardiner entlassen müssen.<br />

Die Bergwacht hätte mit den beiden (ieburtslagshuudeu toleranter sein können.<br />

Aufgabe Bei den Verben der Vokalklasse klingen die Präteritum-Formen manchmal fremd, 9<br />

I 3 I I I altmodisch oder „geschwollen". Präteritum:<br />

Lesen Sie das „Pseudo-Goethe-Gedicht" (-^ S.33) noch einmal im Präteritum, ^«raltet<br />

aber beginnen Sie mit: Als Goethe...<br />

Aufgabe Lesen Sie den Text „Der Kaffeeautomat" von Ralf Thenior in der Lesepause. 10<br />

I 3 I I I Lesen Sie auch den Text „Die Zwiebacktüte" von Hans-Dieter Husch in der Präteritum-<br />

Lesepause von Kap. 10. Stil<br />

Man kann in diesen Texten eine zeitliche Eile empfinden, etwas Vorwärtstreiben<br />

des, Gehetztes. Präteritum hat manchmal die Wirkung der Ruhelosigkeit. Im<br />

folgenden Text „Gib's auf" von Kafka wird diese Wirkung durch die vielen<br />

Kommas unterstrichen.<br />

Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rem und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine 'l'urmuhr mit<br />

meiner Uhr verglich, sah ich. dafs es schon viel später war. als ich geglaufit hatte, ich mußte imch sehr<br />

beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im \Xeg unsicher werden, ich kaniile nü( Ii in dieser<br />

Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte<br />

ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: .,V(m mir willst du den Weg erfahren?" ,,Ja". sagte ich.<br />

,,da ich ihn sonst nicht finden kann." ,,Gib s auf. gibs auf", sagte er und wandte suli mit einem großen<br />

Schwünge ab. so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.<br />

Aufgabe Lesen Sie in der Lesepause den Text „Der Vater" von Christoph Meckel. Die 11<br />

3 I I I Rastlosigkeit der endlosen Aktivitäten des Vaters, seine Pedanterie werden durch<br />

das Präteritum drastisch charakterisiert. Gleichzeitig entsteht eine - fast kalte -<br />

Distanz des Autors zur Person des Vaters. Diskutieren Sie mit Deutschen darüber.<br />

67

hdlx'ii/.si'iii<br />

<strong>Kapitel</strong> -i <strong>SICH</strong> <strong>ZEIT</strong> <strong>NEHMEN</strong><br />

12 Aufgabe Üben Sie den Gebrauch von sein, haben im Perfekt Gr. i. K. 3.).<br />

3<br />

"" 'h kl jj,(2e am Sclireibliseh. Ich bm imruhit;. leh stehe anf. Ich gehe im Zitmner auf und al). Ich begebe mich in<br />

die Küche. I. Ich l)esteige einen Hügel, leh setze mich ms Cras. Ich lasse mich Ireiheii. Ich sclilafe auf der<br />

Wiese ein. Ich träume. Eine Erau tritt in iiieiiieii Iraum. Ich gehe mit der Eraii über die Wiesen. Ich lege<br />

mich luTieii sie ms (iras. Ich schlafe neben ilir em. Ich träume vnii einer Frau. Ich wache neben ihr auf. Sie<br />

liegt neben nur. Ich wache auf. Ich bin allem. .-Vlier ich bin nicht mehr iinriiliig. Ich gehe zurück in die Stadt<br />

und setze inicTi an den SchreibtiscTi.<br />

13 Aufgabe Hier sind Verben versammelt, die je nach Bedeutung ihr Perfekt mit haben oder<br />

I -.i I r'1 mit sein bilden.<br />

Interpretieren Sie die Sätze, und vergleichen Sie sie mit den Regeln von<br />

Gr. i.K. 3. Erklären Sie die Bedeutungsunterschiede.<br />

\ir isl sehr gern naiTi Afrika gefahren. Am hellsten hat er den Dienstwagen gefaliren.<br />

Der Motor ist wegen der Kälte nicht aiigespiiingeii. Mich hat im rraiiin der Hund xoii Baskerville ange-<br />

sprimgeii.<br />

Die Nilph'rde sind im Eluf-' geschwommen. Der Tourist hal eine halbe Stunde im .Swimming-<br />

jiool des llolels gescliwommen.<br />

Der Ioiiri,>l isl durch den Dschungel gezogen. Abends hal man ihn aus der Bar in sein Zimmer<br />

gezogen.<br />

Der eine ist durch die Türe ins Zimmer eingetreten. Der andc-re hat die füre mit dem lül.s eingelreteii.<br />

Der Tourisl ist am Eier hin- und her gelaufen. Em Nil|)ferd hal die Zeit geslop|)l und gerufen:<br />

..Bra\o. jetzt hal er die Iiunderl Meier in weniger als<br />

M) Sekunden gelaufen."<br />

14 Aufgabe Gibt es doch Bedeutungsunterschiede zwischen Präteritum und Perfekt?<br />

l'räteriiimr:' I ' - Z Hier sind kleine Situationen, in denen man Präteritum und Perfekt nicht gut<br />

^''

<strong>SICH</strong> YAAT NKIIMI'.N Ka|,lf.l •+<br />

Aufgabe Es gibt einige (nicht sehr wichtige) Redesituationen, in denen man Präteritum für 16<br />

I 3 I I I Sachverhalte der Gegenwart verwenden kann (Satztyp 5). Präteritum für<br />

Lesen Sie die Sätze und erklären Sie, was jeweils gemeint ist. (.egenwan<br />

Im Restaurant: ,,Herr Olier, ich hatte uocii cm Pils!"<br />

Im Zug: „Wer war hier uocIi olme Fahrschein?"<br />

Beim Professor: ..Wie war doch noch gleich Ihr Name?"<br />

Aufgabe In Aufgabe 3 wurde gezeigt, daß man im Deutschen meistens Präsens 17<br />

[ 3 I I i (+Adverb) für Zukunft verwendet (statt Futur). Ebenso wird meist Perfekt Pc-fektfür<br />

(+Adverb) statt Futur II verwendet für Situationen, die in der Zukunft schon Zukunft<br />

abgeschlossen sein werden (Satztyp 11).<br />

Lesen Sie die Sätze und vergleichen Sie sie mit dem selten verwendeten Futur II.<br />

Der Professor: ..Ich denke, das haben Sie bald verstanden."<br />

Der Tourist: ,...., aber morgen habe ich die dämlichen Nilpferde fotografiert!"<br />

Der Gangster: ,,Bis heute abend 18 FIhr hal)eri Sie die 20 Millionen ziisamuiengekralzt. verstanden!"<br />

Der Oberschüler: „Nächstes Frühjahr habe ich mein .Abitur geiuaclil. und alle meine Probleme sind gelost."<br />

Aufgabe Das Plusquamperfekt ist ein reines Vergangenheitstempus (Satztyp 1). Es wird 18<br />

[2-3 I [ I verwendet, wenn ein Ereignis schon sehr lange vorbei ist oder zwei Ereignisse in phisquamder<br />

Vergangenheit stattfanden, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Das Plusquam- p,.,iekt<br />

perfekt kommt oft zusammen mit den Konjunktionen nachdem, vorher, zuvor,<br />

früher VOr:<br />

Naclidvrn die .Nilpferde einen Nacfimitlag laug den lounsten zum Narren gchditcu fialteii.<br />

verbruchteii sie noch einen riiliigen und \ ergiiügliclicn .Abend iiüieinaii(ier am f lul.Mih'r.<br />

Verbinden Sie die Sätze mit den Konjunktionen nachdem, vorher, zuvor.<br />

Der Tourist versuclile vergeblich, die .Nilpferde zu fotografieren. Danach ging er fnistrieil in die Hotelbar<br />

und trank sich einen Rausch an.<br />

Etwas aufgeregt trat er ms Büro des (!Iiefs. \ orher hatte er IKPCII seine Kleider geordnet.<br />

Er brachte seine wenigen Aiigelegenheileii noch iii (hduuiig. Daun verschwand er auf immer.<br />

Die Bernhardiner vergalJeii alle ihre Pflichten. f)araiifliin wurden sie ans dem Hettiingsdleiist uiielireuliafi<br />

entlassen.<br />

Aufgabe Lesen Sie in der Lesepause den Text „Der Wunsch nach Sonntagsfrieden" von 19<br />

P 3 I i [ Peter Weiss; es sind Szenen, die weit zurück liegen. Wie verstehen Sie den pi„squam-<br />

plötzlichen Wechsel ins Präteritum in dem Satz bis ich ihn eines Tages an den perfekt und<br />

Kamin w a r f , S t i l<br />

69

Kulur und Slil<br />

Kapiiel -t <strong>SICH</strong> /KIT NKIIMKN<br />

20 Eine Übung mit Eutur<br />

Aufgabe In den Aufgaben 3 und 17 wurde gezeigt, wie Präsens und Perfekt für Sachverr<br />

;? I I I halte der Zukunft verwendet werden (Satztypen 8 und 10). Die „neutrale"<br />

Sprechweise verzichtet auf Futur (mit werden). Wird Futur dennoch verwendet<br />

(Satztypen 9 und 11), kann es dafür verschiedene Motivationen geben:<br />

1. Drohung<br />

2. Versicherung<br />

3. Vermutung (-^ Kap. 1, Gr.i.K. 3. Tabelle 2)<br />

4. Prophetie<br />

5. Demonstration von Unbeirrbarkeit und Festigkeit<br />

6. Pedanterie im Leben und im geschäftlichen Alltag<br />

Lesen Sie die Sätze und ordnen Sie sie den sechs genannten Motivationen zu.<br />

(ii) Wrla.sseu Sie .sieh auf uueh. ich werde Ihnen die KoTos besorgen!<br />

(b) Morgen wud es wofil regnen, da können Sie sowieso nicht lolograberen.<br />

(c; . . . und nächstes ,Iahr. nachdem ich mein .Vbitur abgelegt haben werde, werde ich mich bei .Müller und<br />

Co. bewerben.<br />

(d) Wartet, euch werde ich schcm kriegen!<br />

(e) Walirhcli. wahrlich, ich sage euch: es wird sich ein großes üzoiiloch über euch ("ilfueii, die Kiskappen an<br />

den Polen werden schmelzen, die Meere werden das Kanil überfluten und cler Kölner Dom wird im<br />

Nasser stehen.<br />

!f; Wir werden uns von der Tatsache, daß bereits zwei Höhlenrettuiigsiiiaiinschaben in der Höhle<br />

verschwunden sind, nicht davon abhalten lassen, eine weitere Höhlenrettuiigsmannschaft aufzustellen.<br />

Karl Valentin bringt die Sache mit der Zeit auf den Punkt:<br />

70<br />

„Früher war die Zukunft auch besser."<br />

V )