Formelsammlung für Drucktechniker - bavariansocialclub

Formelsammlung für Drucktechniker - bavariansocialclub

Formelsammlung für Drucktechniker - bavariansocialclub

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

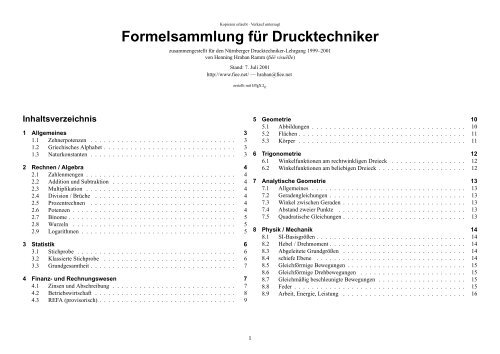

Inhaltsverzeichnis<br />

Kopieren erlaubt · Verkauf untersagt<br />

<strong>Formelsammlung</strong> <strong>für</strong> <strong>Drucktechniker</strong><br />

1 Allgemeines 3<br />

1.1 Zehnerpotenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

1.2 Griechisches Alphabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

1.3 Naturkonstanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

2 Rechnen / Algebra 4<br />

2.1 Zahlenmengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2.2 Addition und Subtraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2.3 Multiplikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2.4 Division / Brüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2.5 Prozentrechnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2.6 Potenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

2.7 Binome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

2.8 Wurzeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

2.9 Logarithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

3 Statistik 6<br />

3.1 Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

3.2 Klassierte Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

3.3 Grundgesamtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

4 Finanz- und Rechnungswesen 7<br />

4.1 Zinsen und Abschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

4.2 Betriebswirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

4.3 REFA (provisorisch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

zusammengestellt <strong>für</strong> den Nürnberger <strong>Drucktechniker</strong>-Lehrgang 1999–2001<br />

von Henning Hraban Ramm (fiëé visuëlle)<br />

Stand: 7. Juli 2001<br />

http://www.fiee.net/ — hraban@fiee.net<br />

erstellt mit LATEX 2 ε<br />

1<br />

5 Geometrie 10<br />

5.1 Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

5.2 Flächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

5.3 Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

6 Trigonometrie 12<br />

6.1 Winkelfunktionen am rechtwinkligen Dreieck . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

6.2 Winkelfunktionen am beliebigen Dreieck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

7 Analytische Geometrie 13<br />

7.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

7.2 Geradengleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

7.3 Winkel zwischen Geraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

7.4 Abstand zweier Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

7.5 Quadratische Gleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

8 Physik / Mechanik 14<br />

8.1 SI-Basisgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8.2 Hebel / Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8.3 Abgeleitete Grundgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8.4 schiefe Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

8.5 Gleichförmige Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

8.6 Gleichförmige Drehbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

8.7 Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

8.8 Feder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

8.9 Arbeit, Energie, Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

9 Elektrotechnik 16<br />

9.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

10 Wärmelehre 17<br />

10.1 Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

10.2 Wärme-Ausdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

10.3 Wärmemenge und Wärmekapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

11 Optik / Reproduktion / Messtechnik 18<br />

11.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

11.2 Sensitometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

11.3 Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

11.4 Spiegel und Linsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

11.5 Elektromagnetisches Spektrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

11.6 Kopiertabellen <strong>für</strong> Positivplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

11.7 Filmempfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

11.8 Gradation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

11.9 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

11.10 Rasterwinkelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

12 Technische Chemie 20<br />

12.1 Kreuzprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

12.2 pH-Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

12.3 Gefahrenklassen brennbarer Flüssigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

12.4 Viskosität nach DIN 16515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

12.5 Oberflächenspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

12.6 Verdunstungszahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

12.7 Umweltbelastung bei der Papierherstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

13 Satztechnik 21<br />

13.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

13.2 Satzspiegel im Werksatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

13.3 Tabellensatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

13.4 Manuskriptberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

13.5 Reihenfolge der Teile eines Werkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

13.6 Satztechnische Feinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

13.7 Korrekturzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

14 Informatik 26<br />

14.1 Zahlensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

14.2 Maßeinheiten und Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

14.3 Dateigrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

2<br />

15 Bedruckstoffe 27<br />

15.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

15.2 Einteilung nach m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

15.3 Papier / Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

15.4 Papier / Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

15.5 Ausschießen <strong>für</strong> das Einstecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

15.6 Preisberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

15.7 Druckbogen-Größe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

15.8 Pappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

15.9 Papierformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

15.10 Unterlagebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />

15.11 Qualitätsbezeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />

15.12 Spezielle Papiersorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />

15.13 Lebensdauerklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

15.14 Akklimatisierungszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

15.15 Genormte Papierqualitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

15.16 Papiersorten nach Abkürzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

16 Drucktechnik 33<br />

16.1 Siebdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

16.2 Farbdichte im Offsetdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

16.3 Farbübertragung einer Rasterwalze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

16.4 Gravierzeit <strong>für</strong> Tiefdruckzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

16.5 Offset-Probedrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

16.6 Längung einer flexiblen Druckform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

16.7 Zahnräder an Flexodruck-Formatzylindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

16.8 Formatklassen Bogenoffset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

16.9 Tonwertzunahmen nach Färbungs-Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

17 Druckweiterverarbeitung 35<br />

17.1 Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

17.2 Material-Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

17.3 Materialverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

18 Anhang 36<br />

18.1 Mathematisch-physikalische Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

18.2 Maßeinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

18.3 Historisches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

18.4 Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

18.5 Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

18.6 Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1 Allgemeines<br />

1.1 Zehnerpotenzen<br />

Potenz Zahl Vorsilbe Abk.<br />

10 100 Googol<br />

10 24 Quadrillion yotta Y<br />

10 21 Trilliarde zetta Z<br />

10 18 Trillion exa E<br />

10 15 Billiarde peta P<br />

10 12 Billion tera T<br />

10 9 Milliarde giga G<br />

10 6 Million mega M<br />

10 3 Tausend kilo k<br />

10 2 Hundert hekto h<br />

10 1 Zehn deka da<br />

10 0 Eins — –<br />

10 −1 Zehntel dezi d<br />

10 −2 Hunderstel zenti c<br />

10 −3 Tausendstel milli m<br />

10 −6 Millionstel mikro µ<br />

10 −9 Milliardstel nano n<br />

10 −12 Billionstel pico p<br />

10 −15 Billiardstel femto f<br />

10 −18 Trillionstel atto a<br />

10 −21 Trilliardstel zepto z<br />

10 −24 Quadrillionstel yokto y<br />

1.2 Griechisches Alphabet<br />

klein groß Name Lautwert<br />

α A alpha a<br />

β B beta b<br />

γ Γ gamma g<br />

δ ∆ delta d<br />

ε E epsilon e<br />

ζ Z zeta z<br />

η H eta ä<br />

ϑ,θ Θ theta th<br />

ι I iota (jota) i, j<br />

κ K kappa k<br />

λ Λ lambda l<br />

µ M my (mü, mu) m<br />

ν N ny (nü, nu) n<br />

ξ Ξ xi x (ks)<br />

o O omikron o<br />

π Π pi p<br />

ρ P rho r(h)<br />

σ,ς Σ sigma s<br />

τ T tau t<br />

υ ϒ, Y ypsilon y (u, ü, i)<br />

ϕ,φ Φ phi ph (f)<br />

χ X chi ch<br />

ψ Ψ psi ps<br />

ω Ω omega o (ô)<br />

3<br />

1.3 Naturkonstanten<br />

Konstante Bedeutung Wert<br />

c,c0 Lichtgeschwindigkeit<br />

im Vakuum<br />

299792458 m s<br />

e Elementarladung 1,60217646263 · 10−19C e Euler’sche Zahl (nat.<br />

Logarithmus)<br />

2,7182818<br />

f ,G Newton’sche Gravitationskonstante<br />

6,67310 · 10−11 m3<br />

kgs2 LJ Lichtjahr 9,4607304 · 1012 km<br />

me Elektronenmasse 9,10938188 · 1031 kg<br />

NA ,L Avogadro-Konstante 6,0221419947 · 1023 1<br />

u Atomare Masseneinheit<br />

mol<br />

1<br />

N = 1,6605655 · 10<br />

A<br />

−27 kg<br />

ε0 elektrische Konstante<br />

8,854187817... · 10−12 N<br />

A2 µ 0 magnetische<br />

stanteKon-<br />

4π · 10−7 N<br />

A2 π Kreiszahl 3,1415927<br />

Seitenweise Naturkonstanten siehe<br />

http://physics.nist.gov/constants.

2 Rechnen / Algebra<br />

2.1 Zahlenmengen<br />

Name Symbol und Definition<br />

Natürliche Zahlen N = {0,1,2,...}<br />

N ∗ = {1,2,3,...} = N\{0}<br />

Ganze Zahlen Z = {... − 2,−1,0,1,2,...}<br />

Z ∗ = {... − 2,−1,1,2,...} = Z\{0}<br />

Z ∗ + = N ∗<br />

Rationale Zahlen Q = Bruchzahlen<br />

(endliche und periodische Dezimalzahlen)<br />

Irrationale Zahlen z. B. √ 2, π<br />

(unendliche nichtperiodische Dezimalzahlen)<br />

Reelle Zahlen R = rationale + irrationale Zahlen<br />

Komplexe Zahlen C mit Anteil von i = √ −1<br />

2.2 Addition und Subtraktion<br />

Kommutativgesetz: a + b = b + a<br />

Assoziativgesetz: (a + b) + c = a + (b + c)<br />

0 ist das neutrale Element der Addition.<br />

a + 0 = a<br />

Subtraktion: a − b = a + (−b)<br />

Vorzeichen: +(+a) = +a − (−a) = +a<br />

+(−a) = −a − (+a) = −a<br />

2.3 Multiplikation<br />

Kommutativgesetz: a · b = b · a<br />

Assoziativgesetz: a · (b · c) = (a · b) · c<br />

Distributivgesetz: a(b + c) = ab + ac<br />

a(b − c) = ab − ac<br />

1 ist das neutrale Element der Multiplikation.<br />

1 · a = a 0 · a = 0<br />

Vorzeichen: a · (−b) = −(ab)<br />

(−a) · (−b) = ab<br />

4<br />

2.4 Division / Brüche<br />

Die Division ist die Umkehrung der Multiplikation.<br />

1 ist das neutrale Element der Division.<br />

Durch 0 darf nicht dividiert werden!<br />

a : b = a<br />

b<br />

a<br />

= a<br />

1<br />

a x a · x<br />

· =<br />

b y b · y<br />

Zähler<br />

Nenner<br />

0<br />

= 0<br />

a<br />

a x a · y<br />

: =<br />

b y b · x<br />

Kürzen und Erweitern ändern nur die Form, nicht aber den Wert eines Bruches:<br />

a a x<br />

= ·<br />

b b x<br />

2.5 Prozentrechnen<br />

P = %-Wert, p = %-Satz, G = Grundwert<br />

P =<br />

G · p%<br />

100<br />

2.6 Potenzen<br />

G =<br />

P · 100<br />

p%<br />

p% = P<br />

· 100<br />

G<br />

Potenzieren bedeutet, die Basis so oft mit sich selbst zu multiplizieren, wie ihr Exponent<br />

angibt.<br />

Basis Exponent<br />

a m · a n = a m+n<br />

a n · b n = (ab) n<br />

(a n ) m = a n·m<br />

a m : a n = a m−n<br />

a n : b n <br />

a<br />

n =<br />

b<br />

a −n = 1<br />

a n<br />

a 1 = a a 0 = 1 (<strong>für</strong> a = 0)

2.7 Binome<br />

2.7.1 Quadratische Binome<br />

(a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2<br />

2.7.2 Binome höheren Grades<br />

(a + b)(a − b) = a 2 − b 2<br />

Die Faktoren der Summanden (Binominalkoeffizienten) kx ergeben sich aus dem Pascalschen<br />

Dreieck (siehe 2.7.3). Ist das Binom eine Subtraktion, wechseln sich die Vorzeichen der<br />

Summanden ab, mit +a n beginnend.<br />

(a ± b) n = a n ± k 2 · a n−1 · b ± ... ± k n−1 · a · b n−1 ± b n<br />

2.7.3 Pascalsches Dreieck<br />

Potenz Binominalkoeffizienten<br />

0 1<br />

1 1 1<br />

2 1 2 1<br />

3 1 3 3 1<br />

4 1 4 6 4 1<br />

5 1 5 10 10 5 1<br />

6 1 6 15 20 15 6 1<br />

7 1 7 21 35 35 21 7 1<br />

8 1 8 28 56 70 56 28 8 1<br />

9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1<br />

5<br />

2.8 Wurzeln<br />

Radizieren (Wurzel ziehen) ist die Umkehrfunktion zum Potenzieren.<br />

n√ a = x ←→ x n = a n √ a = a 1 n<br />

2√ a = √ a<br />

n√ a · n √ b = n√ ab<br />

√ a 2 = ±a<br />

n√ a m = n √ a m = a m n = kn√ a km<br />

<br />

n √m m<br />

a = n √ a = nm√ a<br />

2.9 Logarithmen<br />

n√<br />

a<br />

n√ =<br />

b n<br />

<br />

a<br />

b<br />

n√ 0 = 0<br />

a n√ b = n√ a n b<br />

Der Logarithmus ermittelt den Exponenten zu einer gegebenen Basis.<br />

a = Basis Exponent<br />

←→ Exponent = log Basis a<br />

log 10 x = lgx log e x = lnx log 2 x = lbx = ldx<br />

log(u · v) = logu + logv logu n = n · logu<br />

log u<br />

v = logu − logv log n√ u = logu 1 n = 1<br />

n logu<br />

log 1<br />

u = −logu loga u = logb u<br />

logb a<br />

Achtung: Logarithmische Werte werden nicht mit Komma, sondern mit Punkt geschrieben!

3 Statistik<br />

3.1 Stichprobe<br />

Variable Name Bedeutung Definition<br />

n Anzahl der Messwerte falls errechnet, auf ganze 5 runden!<br />

˜x Median, Zentralwert 50 % der Messwerte liegen oberhalb bzw. unterhalb <strong>für</strong> n gerade: ˜x = x n<br />

2<br />

2<br />

der geordneten Messwrte <strong>für</strong> n ungerade: ˜x = x n+1<br />

2<br />

¯x Arithmetischer Mittelwert der Stichprobe Schwerpunkt der Messwerte ¯x = 1 n ∑i=n i=1 xi = x1 +x2 +...+xn<br />

n<br />

D Modalwert Messwert, der am häufigsten vorkommt<br />

R<br />

s<br />

Spannweite „Breite“ der Messwerte R = xmax − xmin 2 Varianz Streuung s2 = 1<br />

n−1 ∑i=n i=1 (xi − ¯x)2 ≈ 1<br />

<br />

n−1 ∑ i=n<br />

i=1 x2 i − 1 <br />

i=n<br />

n ∑i=1 x s, σn−1 Standardabweichung der Stichprobe<br />

<br />

2<br />

i<br />

s = ± √ s2 z Streuzahl (%) z = R v Variationskoeffizient (%) Abweichung der Messwerte vom Mittelwert<br />

¯x · 100<br />

v = s ¯x · 100<br />

3.2 Klassierte Stichprobe<br />

Variable Name Bedeutung Definition<br />

n Anzahl der Messwerte klassiert wird erst ab 30 Werten n ≥ 30<br />

x u 1 kleinster Messwert abgerundet<br />

x o k größter Messwert aufgerundet<br />

k Anzahl der Klassen Aufteilung der klassierten Stichprobe k = 3√ n... √ n<br />

w, ∆x Klassenbreite Bereich einer Klasse w = x0 k−xu 1<br />

k<br />

x∗ j Klassenmitte Mittlerer Wert zwischen den Grenzen der Klasse<br />

n j Absolute Häufigkeit Wie oft tritt der Messwert auf?<br />

¯x Arithmetischer Mittelwert ¯x = 1 n ∑i=n i=1 x∗j n j<br />

h j Relative Häufigkeit in Prozent h j = n j<br />

n · 100<br />

Fj Relative Häufigkeitssumme in Prozent Fj = ∑ i=n<br />

i=1 h j<br />

6<br />

+x n 2 +1

3.3 Grundgesamtheit<br />

Variable Bezeichung Definition<br />

µ Mittelwert der Grundgesamtheit<br />

σ Standardabweichung der Grundgesamtheit<br />

σ =<br />

<br />

∑x 2 − (∑x)2<br />

n<br />

n<br />

ϕ Gleichung der Normalverteilung ϕ(x) = 1<br />

FG Freiheitsgrade = Zahl der „Zwischenräume“ der Stichprobe (n − 1 bei<br />

1 − α<br />

einer Probenreihe, n1 + n2 − 2 bei zwei usw.)<br />

Aussagewahrscheinlichkeit (AW)<br />

t Kritischer Wert der t-Verteilung, siehe Tabelle 2, REFA-Ordner<br />

µ<br />

abhängig von FG und 1 − α<br />

oben<br />

unten Vertrauensbereich des Mittelwerts,<br />

Näherung <strong>für</strong> µ<br />

ε Relativer Vertrauensbereich des<br />

Mittelwerts in Prozent<br />

n ′ Umfang der Stichprobe bei vorgegebenem<br />

ε ′<br />

Seite 2/78<br />

σ √ 2π · e− 1 2( x−µ<br />

σ ) 2<br />

µ oben<br />

unten = ¯x ± t·s<br />

√ n<br />

ε =<br />

µ− ¯x<br />

¯x · 100 = ± t·v<br />

√ n<br />

n ′ = t·v<br />

ε ′<br />

2 χ2 Kritischer Wert der χ2-Verteilung siehe Tabelle 3, REFA-Ordner<br />

Seite 2/80f.<br />

σ unten<br />

σ oben<br />

unterer Vertrauensbereich der Standardabweichung<br />

oberer Vertrauensbereich der Standardabweichung<br />

sD Standardabweichung der Differenz<br />

zweier Mittelwerte<br />

(µ 2 − µ 1 ) oben<br />

unten Vertrauensbereich<br />

zweier Mittelwerte<br />

der Differenz<br />

σ unten = s<br />

<br />

n−1<br />

χ2 1− α 2 ;n−1<br />

<br />

n−1<br />

σoben = s<br />

χ2 α<br />

2<br />

;n−1<br />

s D =<br />

<br />

(n1−1)s2 1 +(n2−1)s2 <br />

2<br />

n1 +n2 n1 +n2−2 n1 ·n2 (µ 2 − µ 1 ) oben<br />

unten = ( ¯x 2 − ¯x 1 ) ±t · s D<br />

7<br />

4 Finanz- und Rechnungswesen<br />

4.1 Zinsen und Abschreibung<br />

4.1.1 Zinsrechnung<br />

Variable Bezeichnung Definition<br />

z Zins z = K · j · p %<br />

zt Tageszinsen zt = K·t·p %<br />

K Kapital K = z<br />

p· j · 100<br />

p % Zinssatz p % = 100·z<br />

K· j<br />

j,m,t Zeit in Jahren, Monaten, Tagen j = m t<br />

12 = 360<br />

Z Zinszahl Z = K·t<br />

100<br />

d Zinsteiler d = 360<br />

p<br />

4.1.2 Zinseszinsrechnung<br />

360 = Z d<br />

Variable Bezeichnung Definition<br />

q Zinsfaktor q = 1 + p %<br />

K 0 Anfangskapital K 0 = Kn<br />

q n<br />

Kn Endwert (Kapital nach n Jahren) Kn = K 0 · q n<br />

4.1.3 Abschreibung<br />

Variable Name Abschreibungsart Definition<br />

A Abschreibungsbetrag, linear A = W−R<br />

n<br />

Abschreibesumme arithm. degressiv A = (n+1−i)(W0−R) 1+2+...+n<br />

<br />

RW<br />

A % , p % Abschreibesatz geom. degressiv A % =<br />

1 − n<br />

<br />

· 100<br />

W0 W (n)<br />

R<br />

Anschaffungswert<br />

Wiederbeschaffungsneuwert,<br />

Buchwert<br />

Restwert nach n Jahren<br />

linear<br />

arithm. degressiv<br />

Wn = W0 (1 − n · p % )<br />

n Wn = W0 1 − p% = W0 · wn<br />

n Nutzungsdauer<br />

i Jahres-Zähler<br />

wn Abschreibungsfaktor wn =<br />

Index des Bewertungsjahres<br />

Index des Anschaffungsjahres

4.2 Betriebswirtschaft<br />

4.2.1 Zeitarten<br />

Variable Nr. Zeitart Definition<br />

t Rüst 1 Rüstzeit<br />

t sF 2 sonstige Fertigungszeit<br />

t Aus f 3 Ausführungszeit<br />

t F 1–3 Fertigungszeit t F = t Rüst +t Aus f +t sF<br />

t techStör 4 technische Störung<br />

t orgStör 5 organisatorische Störung<br />

t apbH 6 arbeitsplatzbedingte Hilfszeit<br />

t H 4–6 Hilfszeit t H = t techStör +t orgStör +t apbH<br />

t bezAbw 7 bezahlte Abwesenheit<br />

t grRep 8 Großreparatur (über 8 h)<br />

t Still 9 Stillstandzeit<br />

t A 7–9 Ausfallzeit t A = t bezAbw +t grRep +t Still<br />

4.2.2 Betriebswirtschaftliche Größen<br />

4.2.3 Kosten<br />

Variable Name Definition<br />

Kv variable Kosten, Grenzkosten Kv = K2−K1 B2−B =<br />

1<br />

∆K<br />

Kf Kx,e<br />

fixe Kosten, Fixkosten<br />

. . . einzelkosten<br />

∆B<br />

Kf = K − B · Kv<br />

Kx,g . . . gemeinkosten<br />

KF Fertigungskosten<br />

KH KM SF Herstellkosten<br />

Materialkosten<br />

Fertigungskostensatz<br />

KH = KF + KM KM = KM,e + KM,g SF = K ZM,g Materialgemeinkostenzuschlag<br />

F<br />

tF ZM,g = KM,g K · 100<br />

M,e<br />

Variable Name Einheit Erklärung Definition<br />

E Produktivität, Effizienz Leistung im Verhältnis zum Arbeitseinsatz (mengenmäßig) E = P E Wirtschaftlichkeit DM<br />

DM Leistung im Verhältnis zum Einsatz (wert- bzw. kostenmäßig)<br />

W<br />

E = P E % Rentabilität, Rendite % Gewinn im Verhältnis zum eingesetzen Kapital<br />

W > 1<br />

E % = G K · 100<br />

C Arbeitsplatzkapazität h Arbeitstage mal Arbeitsstunden pro Tag<br />

Ctari f tarifliche Arbeitsplatzkapazität h Arbeitstag mit 7 h Ctari f = 1757 h a<br />

Cmax maximale Arbeitsplatzkapazität h Arbeitstage mit 24 h Cmax = 6024 h a<br />

Cgen genutzte A.-Kapazität h Cgen = tF +tH B◦ Beschäftigungsgrad % bezogen auf Ctari f oder Cmax B◦ = Cgen<br />

C · 100<br />

N◦ Nutzungsgrad % N◦ = tF · 100 Cgen<br />

t % Zeitanteil % Anteil einer Zeitart an ihrer Zeitarten-Gruppe z. B. t 1% = t 1<br />

t 1 +t 2 +t 3<br />

Mengenausbringung Leistung pro Zeit oder Zeit pro Leistungseinheit<br />

L◦ Leistungsgrad % Ist-Leistung im Verhältnis zur Soll-Leistung L◦ = Ist<br />

Soll · 100<br />

8<br />

Z Vt,g Vertriebsgemeinkostenzuschlag Z Vt,g = K Vt,g<br />

K H · 100<br />

Z V w,g Verwaltungsgemeinkostenzuschlag Z V w,g = K V w,g<br />

K H · 100<br />

· 100

4.3 REFA (provisorisch)<br />

4.3.1 Variablen und Abkürzungen<br />

A Arbeitsgegenstand<br />

B Betriebsmittel<br />

M Mensch<br />

m Menge<br />

K Kosten<br />

te Zeit je Einheit<br />

Rüstzeit<br />

tr<br />

4.3.2 Kennzahlen<br />

t EM,th<br />

Kennzahl<br />

Beobachtungszahl<br />

Bezugszahl<br />

Theoretische Einsatzzeit <strong>für</strong> Menschen Anzahl Menschen · Arbeitszeit · Schichtzahl/Periode<br />

t EM, Soll Soll-Einsatzzeit Planungsfaktor · theoretische Einsatzzeit<br />

t<br />

EB<br />

Einsatzzeit <strong>für</strong> Betriebsmittel Anzahl Betriebsmittel · Arbeitszeit/Schicht<br />

· Schichtzahl/Tag · Tage/Periode<br />

t<br />

EB, Soll<br />

Soll-Einsatzzeit <strong>für</strong> Betriebsmittel Planungsfaktor · theoretische Einsatzzeit<br />

K Krankenstandgrad Krankenstunden<br />

theoretische Einsatzzeit ·100%<br />

F Fertigungsgrad<br />

Fertigungszeiten<br />

Fertigungs- + Hilfszeiten ·100%<br />

Fertigungs- + Hilfszeiten<br />

Theoretische Einsatzzeit ·100%<br />

Σ Vorgabezeiten/Periode<br />

Σ Ist-Zeiten/Periode ·100%<br />

B Beschäftigungsgrad<br />

tM V<br />

Zeitgrad des Menschen<br />

Verrichtungsgrad [%] Zeit <strong>für</strong> das Verrichten ·100%<br />

tR Überwachungsgrad [%]<br />

Rüstzeitgrad [%] Rüstzeiten<br />

N H<br />

N ges<br />

Hauptnutzungsgrad<br />

Gesamtnutzungsgrad<br />

? Arbeitsflussgrad<br />

A Ausbringungsgrad<br />

Auftragszeit<br />

Zeit <strong>für</strong> das Überwachen<br />

Auftragszeit ·100%<br />

Rüst- + Ausführungszeiten ·100%<br />

Hauptnutzungszeit<br />

theoretische Einsatzzeit ·100%<br />

Haupt- + Nebennutzungs- + Unterbrechungszeiten<br />

theoretische Einsatzzeit<br />

·100%<br />

Σ Fertigungszeiten<br />

Durchlaufzeit ·100%<br />

Arbeitsergebnis in Anzahl Gutteile<br />

Anzahl bearbeiteter Teile insgesamt ·100%<br />

Leistungslöhne<br />

Gesamtsumme Löhne ·100%<br />

Instandhaltungskosten/Jahr<br />

kalk. Abschreibung/Jahr ·100%<br />

Ll Leistungslohngrad<br />

KI Instandhaltungskostengrad<br />

KM Materialkostengrad Materialkosten<br />

Herstellkosten ·100%<br />

9<br />

4.3.3 Zuschlagskalkulation<br />

MEK Materialeinzelkosten<br />

MGK Materialgemeinkosten MGK = (1+ MGKZ<br />

100 )<br />

MGKZ Materialgemeinkostenzuschlagssatz<br />

MK Materialkosten MK = MEK + MGK<br />

FLK Fertigungslohnkosten<br />

FGK Fertigungsgemeinkosten FGK =<br />

FGKZ Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz<br />

FK Fertigungskosten FK = FLK + FGK<br />

SEF Sondereinzelkosten der Fertigung<br />

HK Herstellkosten HK = MK + FK + SEF<br />

EK Entwicklungs- u. Konstruktionskosten<br />

VwGK Verwaltungsgemeinkosten<br />

VtGK Vertriebsgemeinkosten<br />

VVGK Verwaltungs- u. Vertriebsgemeinkosten VVGK = VwGK + VtGK<br />

SEV Sondereinzelkosten des Vertriebs<br />

SK Selbstkosten SK = HK + EK + VVGK + SEV<br />

4.3.4 Zuschlagskalkulation mit Maschinenkostenrechnung<br />

K A kalkulatorische Abschreibungskosten K A =<br />

K Z kalkulatorische Zinskosten K Z =<br />

Beschaffungspreis<br />

Nutzungsdauer [a] · Einsatzzeit [h/a]<br />

Beschaffungspreis · Zinssatz [%/a]<br />

2 · 100 · Einsatzzeit [h/a]<br />

K R Raumkosten K R = Flächenbedarf · kalk. Mietpreis pro m2 und a<br />

Einsatzzeit [h/a]<br />

K E Energiekosten K E = Elektr. Leistung [kW] · Strompreis<br />

KI Instandhaltungskosten<br />

[DM/kWh]<br />

KI =<br />

MAK Maschinenkostensatz MAK = KA + KZ + KR + KE + KI 4.3.5 kritische Stückzahl<br />

Gesamtkosten/Jahr = (Fixkosten + variable Kosten · Produktionsmenge)/Jahr<br />

Kges,a = (K f + Kv) · M<br />

M kr = K f 2 −K f 1<br />

K v1 −K v2<br />

Beschaffungspreis · Instandhaltungskostensatz [%/a]<br />

100 · Einsatzzeit [h/a]

5 Geometrie<br />

5.1 Abbildungen<br />

Quadrat Rechteck<br />

a<br />

a<br />

d<br />

Raute<br />

e<br />

a<br />

a a<br />

f<br />

a<br />

a<br />

a<br />

Drachen<br />

Parallelogramm Trapez<br />

d<br />

e<br />

a<br />

f<br />

c<br />

b<br />

h a<br />

f<br />

d<br />

b<br />

a b<br />

d<br />

a<br />

e<br />

m<br />

c<br />

a<br />

b<br />

h<br />

2<br />

h<br />

2<br />

Gleichseitiges Dreieck<br />

Gleichschenkliges Dreieck<br />

Rechtwinkliges Dreieck<br />

b<br />

a<br />

α<br />

α<br />

ρ<br />

a<br />

a<br />

α<br />

a a<br />

hc α α<br />

c<br />

α<br />

h<br />

γ<br />

c<br />

q p<br />

r<br />

10<br />

a<br />

β<br />

Würfel Quader<br />

a<br />

Prisma<br />

h<br />

a<br />

A G<br />

A G<br />

d<br />

Zylinder Kegel<br />

Pyramide Pyramidenstumpf<br />

h<br />

A G<br />

a<br />

s<br />

r<br />

h<br />

b<br />

a<br />

h<br />

d<br />

A G2<br />

s<br />

A G1<br />

r<br />

h<br />

c

5.2 Flächen<br />

Form<br />

Gleichseitiges Dreieck<br />

Beschreibung<br />

α = β = γ = 60<br />

Umfang U Fläche A Diagonale d / Sonstiges<br />

◦ U = 3a A = 1 4a2√3 h = a Umkreisradius r, Inkreisradius ρ r =<br />

√<br />

2 3<br />

a Gleichschenkl. Dreieck a = b, α = β<br />

√<br />

3 3<br />

U = 2a + c<br />

√<br />

a ρ = 6 3<br />

A = 1 2chc <br />

hc = a2 − Rechtwinkliges Dreieck c<br />

<br />

c 2<br />

2<br />

2 = a2 + b2 (Satz des Pythagoras) U = a + b + c A = 1 2ch = 1 2c√ pq = ab<br />

2 h = ab<br />

a<br />

c<br />

2 = cp b2 = cq (Kathetensatz) h2 = pq (Höhensatz)<br />

Beliebiges Dreieck α + β + γ = 180◦ U = a + b + c A = 1 2aha = 1 2bhb = 1 2chc s = U a+b+c<br />

2 = 2 A = s(s − a)(s − b)(s − c) (Satz des Heron)<br />

Quadrat Diagonalen senkrecht zueinander, gleich lang U = 4a A = a2 d = a √ Rechteck Diagonalen gleich lang U = 2(a + b) A = ab<br />

2<br />

d = √ a2 + b2 Raute Diagonalen senkrecht aufeinander U = 4a A = 1 2e f e2 + f 2 = 4a2 Drachen Diagonalen senkrecht aufeinander U = 2(a + b) A = 1 Parallelogramm<br />

Trapez<br />

Diagonalen halbieren sich gegenseitig<br />

ac heißen Grundseiten<br />

U = 2(a + b)<br />

U = a + b + c + d<br />

2e f<br />

A = aha = bhb A = mh m = a+c<br />

2<br />

Kreis U = 2πr = πd A = πr2 = 1 4πd2 Ellipse 2 Radien a, b U ≧ π(a + b) A = πab<br />

32 U ≈ π (a + b) − √ <br />

ab<br />

5.3 Körper<br />

<strong>für</strong> b a > 1 5<br />

Körper Mantelfläche A M Oberfläche A O Volumen V Raumdiagonale d<br />

Würfel A M = 4a 2 A O = 6a 2 V = a 3 d = a √ 3<br />

Quader A O = 2(ab + ac + bc) V = abc d = √ a 2 + b 2 + c 2<br />

Allgemeines Prisma A O = 2A G + A M V = A G h<br />

Allgemeine Pyramide A O = A G + A M V = 1 3 A G h<br />

Pyramidenstumpf A O = A G1 + A G2 + A M V = 1 3 h(A G1 + A G1 A G2 + A G2 )<br />

Zylinder AM = 2πrh AO = 2πr(r + h) V = AGh = πr2h d = √ h2 + 4r2 Kegel AM = πrs AO = πr(r + s) V = 1 3AGh = 1 3πr2 h<br />

Kegelstumpf AM = πs ′ (r1 + r2 ) AO = π r2 1 + s(r1 + r2 ) + r2 <br />

1<br />

2 V = 3πh ′ (r2 1 + r1r2 + r2 2 )<br />

Kugel AO = 4πr2 V = 4 3πr2 VZylinder : VKugel : VKegel = 3 : 2 : 1 <strong>für</strong> h = 2r<br />

A G oder G = Grundfläche (siehe 5.2); s = Mantellinie<br />

11

6 Trigonometrie<br />

6.1 Winkelfunktionen am rechtwinkligen Dreieck<br />

6.1.1 Definition<br />

sinα = Gegenkathete<br />

Hypotenuse<br />

tanα = Gegenkathete<br />

Ankathete<br />

cosα = Ankathete<br />

Hypotenuse<br />

cotα = Ankathete<br />

Gegenkathete<br />

6.1.2 Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen<br />

sinα = cos(90 ◦ − α) cosα = sin(90 ◦ − α)<br />

tanα = sinα<br />

cosα<br />

tanα<br />

sinα =<br />

± 1 + (tanα) 2<br />

sinα<br />

tanα =<br />

± 1 − (sinα) 2<br />

cotα = 1<br />

tanα<br />

1<br />

cosα =<br />

± 1 + (tanα) 2<br />

(cosα) 2 + (sinα) 2 = 1<br />

Weitere Umformungen sind in jeder mathematischen <strong>Formelsammlung</strong> zu finden.<br />

12<br />

6.2 Winkelfunktionen am beliebigen Dreieck<br />

6.2.1 Sinussatz<br />

Die Seiten eines Dreiecks verhalten sich zueinander wie die Sinuswerte der zugehörigen<br />

Gegenwinkel.<br />

a sinα<br />

=<br />

b sinβ<br />

a sinα<br />

=<br />

c sinγ<br />

6.2.2 Kosinussatz<br />

b sinβ<br />

=<br />

c sinγ<br />

a : b : c = sinα : sinβ : sinγ<br />

Das Quadrat über einer Dreiecksseite ist gleich der Summe der Quadrate über den beiden<br />

anderen Seiten,<br />

vermindert um das doppelte Produkt dieser beiden Seiten und des Kosinus des von ihnen<br />

eingeschlossenen Winkels.<br />

a 2 = b 2 + c 2 − 2bc · cosα<br />

b 2 = a 2 + c 2 − 2ac · cosβ<br />

c 2 = a 2 + b 2 − 2ab · cosγ<br />

b<br />

C<br />

❅<br />

❅❅❅❅❅❅❅❅<br />

✡<br />

a<br />

✡<br />

✡ γ<br />

hc<br />

✡<br />

✡<br />

A q p B<br />

c<br />

✡✡✡<br />

α ♣<br />

β<br />

✛ ✲✛ ✲<br />

✛ ✲

7 Analytische Geometrie<br />

7.1 Allgemeines<br />

a x-Achsen-Abschnitt (Schnittpunkt mit der x-Achse)<br />

b y-Achsen-Abschnitt (Schnittpunkt mit der y-Achse)<br />

m Steigung der Geraden<br />

xn, yn Koordinaten eines Punktes<br />

α Winkel der Geraden zur x-Achse (Steigungswinkel)<br />

β Winkel der Geraden zur y-Achse<br />

δ Schnittwinkel zweier Geraden<br />

7.2 Geradengleichungen<br />

7.2.1 Hauptform (allgemeine Form):<br />

y = mx + b m = − b<br />

= tanα<br />

a<br />

7.2.2 Zwei-Punkte-Form:<br />

y − y1 = y2 − y1 (x − x1 )<br />

x2 − x1 7.2.3 Punkt-Steigungs-Form:<br />

y − y 1 = m(x − x 1 ) y = m(x − a)<br />

7.2.4 Achsenabschnittsform:<br />

x y<br />

+ = 1<br />

a b<br />

7.3 Winkel zwischen Geraden<br />

7.3.1 Winkel zwischen Gerade und x-Achse, Steigungswinkel<br />

tanα = m (falls α negativ, + 180 ◦ )<br />

7.3.2 Winkel zwischen Gerade und y-Achse<br />

β = 90 ◦ − α<br />

13<br />

7.3.3 Schnittwinkel zweier Geraden<br />

δ = α 2 − α 1<br />

7.3.4 Orthogonale Geraden<br />

tanδ = m2 − m1 =<br />

1 + m1m2 tanα2 − tanα1 1 + tanα1 tanα2 Zwei Geraden stehen rechtwinklig aufeinander,<br />

wenn m2 = − 1 m bzw. m<br />

1<br />

1 · m2 = −1<br />

7.4 Abstand zweier Punkte<br />

<br />

P1P2 = (x1 − x2 ) 2 + (y1 − y2 ) 2 = (∆x) 2 + (∆y) 2<br />

7.5 Quadratische Gleichungen<br />

7.5.1 Normalform / allgemeine Form:<br />

y = x 2 + px + q y = ax 2 + bx + c<br />

<strong>für</strong> y = 0 gilt: x 1,2 = −b ± √ b 2 − 4ac<br />

2a<br />

7.5.2 Diskriminante:<br />

D = b 2 − 4ac D =<br />

<br />

p<br />

2 − q<br />

2<br />

Ist D < 0, so hat die Gleichung keine Lösung in R.<br />

Ist D = 0, so hat die Gleichung genau eine Lösung.<br />

Ist D > 0, so hat die Gleichung zwei Lösungen (x 1,2 ).<br />

7.5.3 Satz von Vieta:<br />

x1 + x2 = − b<br />

a = −p x1 · x c<br />

2 = = q<br />

a<br />

7.5.4 Scheitelform:<br />

y = a(x − x S ) 2 + y S mit S x S<br />

<br />

yS<br />

<br />

<br />

= S − b<br />

2a<br />

= −p ± p 2 − 4q<br />

2<br />

<br />

<br />

<br />

− b2 <br />

− 4ac<br />

4a

8 Physik / Mechanik<br />

8.1 SI-Basisgrößen<br />

Größe Symbol Einheit<br />

Weg / Länge l,s,r m Meter<br />

Zeit t s Sekunde<br />

Masse m kg Kilogramm<br />

Temperatur T K Kelvin<br />

Lichtstärke I cd Candela<br />

Stromstärke I A Ampére<br />

8.3 Abgeleitete Grundgrößen<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

8.2 Hebel / Drehmoment<br />

Das System befindet sich im Gleichgewicht (Ruhe), wenn. . .<br />

Summe der Summe der<br />

linksdrehenden = rechtsdrehenden<br />

Momente Momente<br />

ΣM = ΣM <br />

ΣM = 0<br />

F 1 · l 1 = F 2 · l 2<br />

Fläche A m2 Quadratmeter Länge mal Breite A = s · s<br />

Volumen V m3 ,l Kubikmeter, Liter Länge mal Breite mal Höhe V = s · s · s<br />

Geschwindigkeit v m/s,km/h Weg pro Zeit v = s Beschleunigung a m/s<br />

t<br />

2 Geschwindigkeit pro Zeit a = v Erdbeschleunigung (Ortsfaktor) g m/s<br />

t<br />

2 = N/kg (Konstante je Ort)<br />

Gewichtskraft F G N = kg · m<br />

Dichte ρ<br />

s 2 Newton Masse mal Ortsfaktor F G = m · g<br />

kg<br />

m 3 Masse pro Volumen ρ = m V<br />

N<br />

Wichte γ<br />

m3 Gewichtskraft pro Volumen γ = FG V<br />

Druck p Pa = N/m 2 Pascal Gewichtskraft pro Fläche p = F G<br />

A<br />

bar = 10 5 Pa bar<br />

8.4 schiefe Ebene<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Normalkraft F N N senkrecht zur Ebene F N = F G · cosα = F G b l<br />

Reibungszahl µ (keine) materialabhängige Konstante<br />

Reibungskraft F R N F R = F N · µ<br />

Hangabtriebskraft F H N parallel zur Ebene F H = F G · sinα = F G h l<br />

14

8.5 Gleichförmige Bewegungen<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Frequenz f Hz = 1 s Anzahl pro Zeit f = 1 T = ω 2π<br />

Geschwindigkeit v m/s,km/h Weg pro Zeit v = s t<br />

Beschleunigung a m/s2 Geschwindigkeit pro Zeit a = v t<br />

Impuls p<br />

= Ns Masse mal Geschwindigkeit p = m · v ∆p = F · ∆t<br />

8.6 Gleichförmige Drehbewegungen<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

kgm<br />

s<br />

Zahl der Umdrehungen N (keine) Zahl der Umdrehungen<br />

Drehfrequenz n 1<br />

s Umdrehungen pro Zeit n = N Umfangsgeschwindigkeit v m/s,m/min Drehweg pro Zeit<br />

t<br />

v = s Drehwinkel ϕ ◦ 360 =<br />

t ◦<br />

2π Kreisabschnitt pro Radius ϕ = b Winkelgeschwindigkeit ω<br />

◦<br />

s Winkel pro Zeit<br />

r<br />

ω = ∆ϕ<br />

Winkelbeschleunigung α 1<br />

s2 Winkelgeschw. pro Zeit α = ∆ω<br />

Drehmoment M Nm = J Kraft mal wirksamer Abstand<br />

∆t<br />

M = F · l<br />

8.7 Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen<br />

Größe Symbol Einheit Definition beim Freien Fall<br />

Mittlere Geschwindigkeit vm m/s, km/h vm = 1 2at = s t<br />

vm = 1 2gt = h Endgeschwindigkeit v m/s, km/h v =<br />

t<br />

√ 2as = at v = √ 2gh = gt<br />

Beschleunigung a m<br />

s2 a = ∆v<br />

Beschleunigungsweg s m<br />

∆t<br />

s = 1 2at2 h = 1 2gt2 8.8 Feder<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Federkonstante D N m = kg<br />

s 2 Kraft pro Weg D = F s<br />

Spannkraft Fm N Fm = 1 2 Ds<br />

Potentielle Energie, Spannarbeit W S = W pot J Spannkraft mal Weg W S = Fms = 1 2 Ds2<br />

15<br />

= dπN<br />

t<br />

∆t = v r<br />

= dπn<br />

= 2πn

8.9 Arbeit, Energie, Leistung<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Mechanische Arbeit allgemein W J = Nm (Joule) Kraft mal Weg W = Fs · cosα<br />

Hubarbeit, Lageenergie<br />

Reibungsarbeit<br />

Spannarbeit, Potentielle Energie<br />

WH = Wpot WR WS = Wpot J<br />

J<br />

J<br />

Gewichtskraft mal Höhe<br />

Reibungskraft mal Weg<br />

Spannkraft mal Weg<br />

WH = FGh = mgh<br />

WR = FRs = FN µs<br />

WS = Fms = 1 2Ds2 Beschleunigungsarbeit, Kinetische WB J WB = Fs = 1 2mv2 Energie<br />

Leistung allgemein P W = J s (Watt) Arbeit pro Zeit P = W t<br />

„Bewegungsleistung“ P W Kraft mal Geschwindigkeit P = Fv<br />

Wirkungsgrad η (%) η = Wabgegeben W =<br />

aufgenommen<br />

Pabgegeben Paufgenommen 9 Elektrotechnik<br />

9.1 Grundlagen<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Elektrische Stromstärke I A (Ampére) Basisgröße<br />

Elektrische Ladung Q C (Coulomb) Stromstärke mal Zeit Q = I ·t<br />

Elektrische Spannung U<br />

kg m2<br />

V (Volt) (=<br />

s3A ) U = W Ohmscher Widerstand R Ω (Ohm) Spannung durch Stromstärke<br />

Q<br />

R = U Leitwert G S (Siemens) Kehrwert des Widerstandes<br />

lρ<br />

I = A<br />

G = 1 R = I Spez. Widerstand eines Drahtes ρ Ωm (Ohmmeter) Widerstand mal Querschnitt durch Länge<br />

U<br />

ρ = R A l = 1 Kapazität C F (Farad) Ladung pro Spannung<br />

κ<br />

C = Q<br />

Elektrische Arbeit W J (Joule)<br />

U<br />

W = U · Q = U · I ·t<br />

Bei der Reihenschaltung von Widerständen addieren sich die Widerstände sowie die Spannungen an den Widerständen. Die Stromstärke ist konstant.<br />

Bei der Parallelschaltung von Widerständen addieren sich die Stromstärken an den Widerständen sowie die Kehrwerte der Widerstände ( 1 R = 1 R +<br />

1<br />

1 R ). Die Spannung ist konstant.<br />

2<br />

16

10 Wärmelehre<br />

10.1 Temperatur<br />

Symbol Einheit Größe Nullpunkt Umrechnung<br />

T K Kelvin ∆T = ∆ϑC −273,15 ◦C (absoluter Nullpunkt) T = (273 ◦C + ϑC ) K ◦C ϑC ◦C Grad Celsius ∆ϑC = 5 9∆ϑF 0 ◦C =273,15K =32 ◦F ϑC = 5 <br />

ϑF<br />

9 ◦F − 32 ◦C<br />

ϑ F<br />

◦F Grad Fahrenheit ∆ϑF = 9 5∆ϑC 0 ◦F = − 18 ◦ <br />

9ϑC<br />

C =255,15K ϑF = 5 ◦ <br />

C + 32 ◦F<br />

10.2 Wärme-Ausdehnung<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Ausdehnungskoeffizienten α,β,γ 1 K materialabhängige Konstante β = 2α; γ = 3α<br />

Anfangsgröße l 0 m Länge/Durchmesser vor Ausdehung (z. B. auch Durchmesser)<br />

Endgröße l 1 m Länge/Durchmesser nach Ausdehnung l 1 = l 0 (1 + α · ∆T )<br />

Ausdehnung (Länge, Durchmesser) ∆l m Längen-/Größendifferenz ∆l = l 0 · α · ∆T<br />

Flächenausdehnung ∆A m 2 Flächen-Differenz ∆A = A 0 · β · ∆T<br />

Volumenausdehnung ∆V m 3 Volumen-Differenz ∆V = V 0 · γ · ∆T<br />

V Ausdehnung von Gasen bei gleich bleibendem Druck V0<br />

bei gleichzeitiger Druckänderung<br />

10.3 Wärmemenge und Wärmekapazität<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Spezifische Wärmekapazität c kJ<br />

kg·K materialabhängige Konstante<br />

Wärmemenge Q kJ Q = c · m · ∆T<br />

17<br />

= T T0 p1 T1ρ =<br />

1<br />

p2 T2ρ2 = konstant

11 Optik / Reproduktion / Messtechnik<br />

11.1 Allgemeines<br />

Größe Einheit Definition<br />

Lichtstärke I cd Candela Basisgröße<br />

Raumwinkel Ω sr = m2<br />

m 2 Sterradiant Ω = A<br />

r 2<br />

Lichtstrom Φ lm = cd · sr Lumen Φ = I · Ω<br />

Beleuchtungsstärke E lx = lm<br />

m 2 Lux E = Φ A<br />

E 1<br />

E 2<br />

= r2 2<br />

r 2 1<br />

Belichtung H lxs Luxsekunde H = E ·t<br />

Leuchtdichte — cd<br />

m2 Wellenlänge λ m Meter<br />

I<br />

A<br />

Frequenz f Hz = 1 s Hertz f = 1 Wellenausbreitungsgeschwindigkeit<br />

c m<br />

s<br />

t<br />

c = λ · f<br />

11.2 Sensitometrie<br />

Größe Einheit Definition<br />

durchg. Licht<br />

100<br />

remitt. Licht<br />

100<br />

Transparenz T % Prozent T =<br />

Remission R % Prozent R =<br />

Opazität O O = 1 T = Dichte D<br />

100<br />

durchg. Licht<br />

D = logO = log 1 T<br />

11.3 Auflösung<br />

Eingabe-Auflösung = Rasterweite · Abbildungsfaktor · Qualitätsfaktor<br />

Ausgabe-Auflösung = Rasterweite · √ Graustufen<br />

2 Ausgabe-Auflösung<br />

Graustufen =<br />

Rasterweite<br />

Umrechnung von Inch und cm nicht vergessen (Einheiten siehe 13.1.1)!<br />

Postscript arbeitet mit 256 Graustufen pro Kanal.<br />

Als Qualitätsfaktor sind 1,4 bis 2 üblich; mehr wäre Unsinn.<br />

18<br />

11.4 Spiegel und Linsen<br />

11.4.1 Abbildung<br />

Größe Einheit Definition<br />

Gegenstandsweite g / a m Meter<br />

Bildweite b / a ′ m Meter<br />

Gegenstandsgröße G / y m Meter<br />

Bildgröße B / y ′ m Meter<br />

Brennweite f m Meter 1<br />

f = 1 1<br />

a + a ′<br />

f = a′<br />

v+1<br />

f = a′ a<br />

a ′ +a<br />

Abbildungsmaßstab v (keine) v = y′<br />

y<br />

11.4.2 Brechung<br />

Größe Einheit Definition<br />

= a′<br />

a<br />

= 2 f −a′<br />

a−2 f<br />

Brechkraft D dpt = 1 m Dioptrie D = 1 f<br />

Einfallswinkel ε ◦ Grad vom Einfallslot aus<br />

Brechungswinkel ε ′ ◦ Grad vom Einfallslot aus<br />

Brechung / Richtungsänderung<br />

δ ◦ Grad δ = ε − ε ′<br />

sinε<br />

Brechungsindex n (keine) sinε ′ = n′<br />

n<br />

11.4.3 Blenden<br />

Größe Definition<br />

Belichtungszeit t<br />

t1 t =<br />

2<br />

∅2 1<br />

∅2 2<br />

Blendenzahl ∅ Verhältnis der Brennweite ∅ = f<br />

d<br />

zum Durchmesser der Blendenöffnung<br />

Blendenreihe: 1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 44<br />

Jede Blendenstufe ändert die Belichtung um den Faktor √ 2.

11.5 Elektromagnetisches Spektrum<br />

Wellenlänge Frequenz Abkürzung Strahlungsart/Lichtfarbe Sammelgruppe<br />

100–10 km 3–30 kHz VLF Myriameter-, Längstwellen<br />

10–1 km 30–300 kHz LF, LW Kilometer-, Langwellen (Radar)<br />

1000–1 m 0,3–3 MHz MF, MW Hektometer-, Mittelwellen<br />

100–10 m 3–30 MHz HF, KW Dekameter-, Kurzwellen Radiowellen<br />

10–1 m 30–300 MHz VHF, UKW Meter-, Ultrakurzwellen<br />

1–0,1 m 0,3–3 GHz UHF Dezimeterwellen (Fernsehen)<br />

10–1 cm 3–30 GHz SHF Zentimeterwellen Mikro-<br />

10–1 mm 30–300 GHz EHF Millimeterwellen wellen<br />

1–0,1 mm 0,3–3 THz Dezimillimeter-, Submillimeterwellen Wärme-<br />

0,1 mm–800 nm 3 · 10 11 –3,75 · 10 14 Hz IR Infrarotstrahlung strahlung<br />

780–590 nm R rotes (+ gelbes) Licht sicht-<br />

590–500 nm G grünes Licht bares<br />

500–380 nm B blaues (+ violettes) Licht Licht<br />

400–10 nm 7,5 · 10 14 –3 · 10 16 Hz UV Ultraviolettstrahlung<br />

60–10 −8 nm 5 · 10 15 –3 · 10 25 Hz γ Röntgen- und Gammastrahlung<br />

Die densitometrischen Messpunkte liegen bei 620 (rot), 530 (grün) und 430 (blau) nm.<br />

Im Rot-Bereich wird Cyan gemessen, im Grün Magenta und im Blau Gelb.<br />

11.6 Kopiertabellen <strong>für</strong> Positivplatten<br />

11.6.1 Auflösung bis 8 µm<br />

Mikro- Flächendeckungsgrad der Rasterfelder<br />

linien 7 % 10 % 40 % 80 %<br />

6 µm ≈ 7,0 ≈ 10,0 ≈ 40,0 ≈ 80,0<br />

8 µm 6,5 9,5 39,5 79,5<br />

10 µm 6,5 9,0 38,5 79,5<br />

12 µm 6,0 8,5 37,5 78,0<br />

15 µm 5,5 8,0 36,0 77,5<br />

20 µm 4,5 7,0 34,5 76,0<br />

25 µm 4,0 6,0 33,0 74,5<br />

11.6.2 Auflösung >8 bis 12 µm<br />

Mikro- Flächendeckungsgrad der Rasterfelder<br />

linien 7 % 10 % 40 % 80 %<br />

10 µm ≈ 7,0 ≈ 10,0 ≈ 40,0 ≈ 80,0<br />

12 µm 6,5 9,5 38,5 79,5<br />

15 µm 6,0 8,5 37,0 78,5<br />

20 µm 5,0 7,5 35,5 77,0<br />

25 µm 4,5 6,5 34,5 76,0<br />

30 µm 3,5 5,5 33,0 75,0<br />

Der Standardbereich ist markiert.<br />

19<br />

11.7 Filmempfindlichkeit<br />

ISO / ASA 25 50 100 200 400 800 1600<br />

DIN ° 15 18 21 24 27 30 33<br />

Von Stufe zu Stufe verdoppelt/halbiert sich die Empfindlichkeit.<br />

11.8 Gradation<br />

11.8.1 Gammawert bei Halbtonfilmen<br />

γ = tanα =<br />

Dichte-Umfang der Repro ∆y<br />

=<br />

Dichte-Umfang der Vorlage ∆x<br />

11.8.2 Gammawert in der elektronischen<br />

Bildbearbeitung<br />

γ =<br />

Ausgabewert (Sollwert)<br />

Eingabewert (Ist-Wert)<br />

11.9 Kontrast<br />

GEin Graustufenwert eines Pixels vor der Kontrast-Änderung<br />

GAus Graustufenwert eines Pixels nach der Kontrast-Änderung<br />

GMittel Mittlerer Graustufenwert des Bildes<br />

K Kontrastfaktor (eingestelltes Maß der Kontraständerung)<br />

K = G Aus − G Mittel<br />

G Ein − G Mittel<br />

11.10 Rasterwinkelung<br />

Rasterform Norm 1-fb. 4-fb.<br />

Schachbrettpunkt DIN 45 ◦ 45 ◦ , 75 ◦ , 15 ◦ , 0 ◦<br />

Kettenpunkt DIN 16547 15 ◦ 15 ◦ , 75 ◦ , 135 ◦ , 0 ◦<br />

FOGRA 45 ◦ 45 ◦ , 105 ◦ , 165 ◦ , 0 ◦<br />

Bildwichtigste Farbe möglichst auf 45 ◦ , Gelb auf 0 ◦ .

12 Technische Chemie<br />

12.1 Kreuzprodukt<br />

Das Kreuzprodukt ist eine einfache Methode zur Berechnung<br />

von Mischungsverhältnissen, z. B. bei Lösungen.<br />

Ausgangs- und Ziel-Konzentration werden in % oder Bé ◦ angegeben.<br />

Die Differenz zwischen Ausgangs- und Zielkonzentration<br />

ergibt die „Teile“ des anderen Ausgangsstoffs. Die Teile<br />

können ggf. miteinander „gekürzt“ werden. Die Zielmenge wird<br />

durch die Summe der Teile geteilt, um die Menge eines Teils zu<br />

bestimmen. Diese Teilmenge mal der Anzahl der Teile ergibt die<br />

Menge des Ausgangsstoffs.<br />

12.2 pH-Wert<br />

A 1<br />

A 2<br />

<br />

Z<br />

<br />

A 2 · Z A 1 · Z<br />

Der pH-Wert ist definiert als negativer Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration.<br />

pH-Wert Bezeichnung Beispiel<br />

0–3 stark sauer starke Säure, Magensaft<br />

3–7 schwach sauer Getränke, Schweiß, Harn<br />

7 neutral Wasser<br />

7–11 schwach basisch Seifenlauge, Darmsaft, Seewasser<br />

11–14 stark basisch starke Lauge<br />

12.3 Gefahrenklassen brennbarer Flüssigkeiten<br />

Klasse mit Wasser mischbar Flammpunkt ( ◦ C)<br />

A I nicht vollständig < 21<br />

A II nicht 21–55<br />

A III nicht 55–100<br />

– nicht > 100<br />

B vollständig bei 15 ◦ C < 21<br />

– vollständig > 21<br />

20<br />

12.4 Viskosität nach DIN 16515<br />

Die Viskosität (Zähigkeit) ist die Kraft (der Widerstand), die einer Verformung entgegen<br />

gesetzt wird, gemessen in Pascalsekunden (Pa · s). Die Auslaufzeit gilt <strong>für</strong> den<br />

4-mm-DIN-Becher bei 20 ◦ C.<br />

Druckfarben im . . . V. in Pas Auslaufzeit in s<br />

Buchdruck 50–150 ∞<br />

Offsetdruck Bogen 40–100 ∞<br />

Offsetdruck Heatset 20–75 ∞<br />

Offsetdruck Coldset 3–6 ∞<br />

Flexodruck (geliefert) 0,05–0,5 20–100<br />

Flexodruck (verdruckt) ∞ −1 15–25<br />

Stichtiefdruck 5–50 ∞<br />

Rakeltiefdruck (geliefert) 0,05–0,2 20–70<br />

Rakeltiefdruck (verdruckt) ∞ −1 13–17<br />

12.5 Oberflächenspannung<br />

Material mN/m<br />

Quecksilber 480<br />

Kupfer 39<br />

destilliertes Wasser 72,8<br />

Isopropylalkohol 21,7<br />

Wasser mit 20% Alkohol 38<br />

Wasser mit 10% Alkohol 44<br />

Wasser mit 5 % Alkohol 52<br />

Wasser mit 1% Alkohol 37,2<br />

Wasser mit 1% Netzmittel (Spülmittel) 32,0<br />

Bedruckstoff 38–42<br />

Offsetdruckfarbe (nass) 30–36<br />

Offsetdruckfarbe (trocken) 35–40<br />

Diazoschicht (Offset-Kopierschicht) 47<br />

Toray-Silikonschicht (wasserlos) 15<br />

Flexodruckfarbe 28–30<br />

Rasterwalze, verchromt 34<br />

Gummiklischee 36–38

12.6 Verdunstungszahl<br />

Die Verdunstungszahl ist das Verhältnis der Verdunstungszeit eines Stoffes zur<br />

Verdunstungszeit von Ether. Die Messung soll bei 20 ◦ Cund 65 % Luftfeuchte durchgeführt<br />

werden.<br />

Einstufung Verdunstungszahl<br />

leicht flüchtig ≤ 10<br />

mittelflüchtig 10–35<br />

schwer flüchtig 35–50<br />

sehr schwer flüchtig > 50<br />

Stoff Verdunstungszahl<br />

Ether 1<br />

Ethanol 8,3<br />

Wasser 80<br />

12.7 Umweltbelastung bei der Papierherstellung<br />

Abkürzung Einheit Bedeutung Beispiel<br />

AOx<br />

Ox<br />

BSB<br />

CSB<br />

kg<br />

t<br />

mg<br />

kg<br />

kg<br />

t<br />

Summe adsorbierbarer organisch<br />

gebundener Halogene<br />

im Abwasser<br />

Summe organisch gebundenen<br />

Chlors im Papier<br />

Biochemischer<br />

Sauerstoffbedarf (Verbrauch<br />

an Sauerstoff beim biol. Abbau<br />

von Verunreinigungen<br />

im Wasser)<br />

kg<br />

t Chemischer Sauerstoffbedarf<br />

(Verbrauch an<br />

Sauerstoff beim chem.<br />

Abbau)<br />

DEM Deinkbarkeitsmaßzahl,<br />

Grad der Farbentfernung<br />

beim Recycling<br />

AOx ≤ 0,1 kg<br />

t gilt als<br />

chlorfrei; AOx ≤ 0,5 kg<br />

t gilt<br />

als chlorarm<br />

Ox < 100 mg<br />

kg bei chlorfreiem<br />

Papier<br />

300 mg<br />

kg ≤ Ox ≤ 100 mg<br />

kg bei<br />

chlorgebleichtem Papier<br />

bei RC-Papier<br />

0,3 kg<br />

t<br />

3 kg<br />

t<br />

bei RC-Papier; 46 kg<br />

t bei<br />

Z70-Papier; 65 kg<br />

t bei der<br />

Zellstoffherstellung<br />

21<br />

13 Satztechnik<br />

13.1 Allgemeines<br />

13.1.1 Einheiten<br />

Einheit genau Rechenwert<br />

p oder ˙ Didot-Punkt 0,37597 mm 0,375 mm<br />

cic Cicero 12 p 4,5 mm<br />

pt DTP-Punkt,<br />

PostScript-Point<br />

1<br />

72 "<br />

0,35277 mm 0,353 mm<br />

i oder " Inch, Zoll 2,53998 cm 2,54 cm<br />

P/cm Pixel pro cm 0,3937007 dpi 0,4 dpi<br />

dpi od. ppi dots/pixel per inch 2,54 p/cm<br />

L/cm Linien pro cm 0,3937007 lpi 0,4 lpi<br />

lpi lines per inch 2,54 L/cm<br />

13.1.2 verwendete Variablen<br />

Sg Vh Ol Ul Ml<br />

Symbol Bedeutung Hinweis<br />

Sg Schriftgröße, Kegelhöhe Sg[p] = V h[mm] · 4<br />

V h Versalhöhe V h ≈ 2 3 Sg<br />

wL Anzahl der waagerechten Linien in einer Tabelle<br />

Zab Zeilenabstand, Filmvorschub von/zu Schriftlinie, meist Zab = 6 5 Sg<br />

Zl Anzahl der Zeilen (pro Spalte)<br />

h Satzspiegel-Höhe<br />

b Satzspiegel-Breite<br />

y Seiten-Höhe<br />

x Seiten-Breite

13.2 Satzspiegel im Werksatz<br />

Die Angaben zur Satzspiegel-Konstruktion beziehen sich auf den Werksatz, also das Gestalten<br />

von „klassischen“ Büchern. Für den Satz von Akzidenzen oder Periodika gibt es keine<br />

entsprechenden Regeln.<br />

Die Proportionen des Satzspiegels sollten denen der Seite entsprechen. Dann gilt:<br />

b x<br />

=<br />

h y<br />

Die Satzspiegel-Höhe wird nach ganzen Zeilen gerundet (siehe 13.2.2), die Satzspiegel-Breite<br />

auf ganze (oder ganze fünf) Millimeter. Eine Satz-Spalte sollte 36 bis 60 Zeichen breit sein<br />

(bmax = Sg · 30); bei einspaltigem Satz entspricht dies der Satzspiegelbreite.<br />

13.2.1 Randverteilung<br />

Anteile Bund Kopf Außen Fuß Proportion<br />

Goldener Schnitt 2 3 5 8 5 : 8<br />

<strong>für</strong> volle Seiten 2 3 4 5 3 : 4<br />

mittelalterlich<br />

<strong>für</strong> A-Formate<br />

√<br />

2<br />

2<br />

3<br />

2<br />

√<br />

4<br />

2 2<br />

6<br />

4<br />

2 : 3<br />

√<br />

1 : 2<br />

13.2.2 Satzspiegelhöhe nach Zeilen<br />

h = Zab · (Zl − 1) +V h Zl =<br />

h −V h<br />

Zab<br />

+ 1 (aufrunden)<br />

22<br />

13.2.3 n-Teilung / Neuner-Teilung<br />

13.2.4 Diagonal-Verfahren 1<br />

13.2.5 Diagonal-Verfahren 2<br />

2<br />

3<br />

6<br />

4<br />

Höhe und Breite der Seite werden einzeln<br />

durch eine frei gewählte Zahl n geteilt, dabei<br />

muss n mindestens 5 betragen (meist n = 9).<br />

Der Bundsteg ist 1 n der Breite, der äußere Rand<br />

das Doppelte. Der Kopf ist 1 n der Höhe, der<br />

Fuß das Doppelte. Je größer n, desto größer<br />

der Satzspiegel und desto kleiner die Ränder.<br />

Bei gegebener Satzspiegelbreite b gilt:<br />

n = 3x<br />

x − b<br />

Der Satzspiegel hat das gleiche Größenverhältnis<br />

wie die Seite. Die Breite kann im Rahmen<br />

der Konstruktion beliebig festgelegt werden.<br />

Als ideal gilt die konstruierte Breite, wie hier<br />

gezeigt. Das Ergebnis ist dann identisch mit<br />

dem der Neuner-Teilung.<br />

Die Höhe des Satzspiegels entspricht der Breite<br />

der Seite, die Randverteilung ist „mittelalterlich“.<br />

Mit h = x und b h = x x2<br />

y gilt b = y

13.3 Tabellensatz<br />

Tyxt<br />

Tyxt<br />

2 × Zab<br />

Tyxt<br />

≤ Zab – 1/2 Vh<br />

Zab + 1/2 Vh<br />

Zab<br />

≥ Zab – 1/2 Vh<br />

2 × Zab<br />

13.4 Manuskriptberechnung<br />

Gesamthöhe der Tabelle Zab(Zl + wL − 1)<br />

Tabellenlinie–Oberlänge Zab − 1 2V h<br />

(ggf. abrunden)<br />

Schriftlinie–Tabellenlinie Zab − 1 2V h<br />

(ggf. aufrunden)<br />

Tabellenlinie–Schriftlinie Zab + 1 zw. Querlinien (1 Zl. Text)<br />

2V h<br />

2 · Zab<br />

Einzug links (geschl. Tab.) ≈ 1 2Sg Spaltenbreite minimal 1<br />

2Sg(Zeichen + 2)<br />

Die Manuskriptberechnung dient zur Ermittlung des Werkumfangs aus dem<br />

Manuskriptumfang.<br />

13.4.1 Büroverfahren<br />

Das Büroverfahren rechnet mit hoher Genauigkeit nach Buchstaben (entsprechend auch nach<br />

Silben oder Wörtern möglich). Das Produkt von Seiten, Zeilen pro Seite und<br />

durchschnittlicher Buchstabenzahl pro Zeile des Manuskriptes ist gleich dem Produkt von<br />

Druck-Seiten, -Zeilen und -Buchstaben. Die durchschnittliche Buchstabenzahl pro Druckzeile<br />

wird dabei an einem Schriftmuster ausgezählt.<br />

S M · Z M · B M = S D · Z D · B D<br />

13.4.2 Werkstattverfahren<br />

S D = S M · Z M · B M<br />

Z D · B D<br />

Das Werkstattverfahren errechnet einen Umrechnungsfaktor <strong>für</strong> die Zeilenzahl. Dazu wird<br />

zunächst das Layout mit Satzbreite, Schriftart und Schriftgröße im Satzprogramm eingerichtet.<br />

Man tippt das Manuskript so weit ab, bis eine Druckzeile genau so endet wie eine<br />

Manuskriptzeile, daran bestimmt man das Verhältnis der Druckzeilen zu den Manuskriptzeilen.<br />

ZD,ges = ZD · ZM,ges ZM 23<br />

13.5 Reihenfolge der Teile eines Werkes<br />

Teil Erklärung Seite<br />

Schmutztitel enthält Autor und Titel 1<br />

Frontispiz Bild des Autors oder z. B. Landkarte<br />

2<br />

Haupttitel (Buchtitel) Wiederholung aller Angaben des<br />

Umschlags<br />

3<br />

Impressum rechtliche und technische Angaben<br />

zum Buch (Ort, Jahr, Auf-<br />

4<br />

lage, Verlag, Einheitstitel, CIP-<br />

Dedikation<br />

Kurztitelaufnahme, ISBN, . . . )<br />

Widmung, Zueignung rechte<br />

Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Prolog s. u.<br />

Textanfang rechte<br />

Nachwort, Epilog s. u.<br />

Anhang s. u.<br />

Rechte Seiten haben grundsätzlich ungerade Seitenzahlen, linke gerade. Kapitel (oder<br />

entsprechende größere Abschnitte) sollten möglichst auf rechten Seiten beginnen.<br />

Kürzere Teile wie Vor- und Nachwort, Verzeichnisse usw. sollten bei gerader Seitenanzahl auf<br />

einer geraden Seite beginnen beginnen, bei ungerader Seitenanzahl auf einer ungeraden Seite.<br />

13.6 Satztechnische Feinheiten<br />

13.6.1 Interpunktionen<br />

Es gibt drei verschieden lange Striche: Divis (Bindestrich) -, Halbgeviertstrich – und<br />

Geviertstrich —. Letzterer wird im Deutschen nicht eingesetzt.<br />

Fall richtiges Zeichen Beispiel<br />

Bindestrich Bindestrich Müller-Lüdenscheid<br />

Trennung Bindestrich (Divis) Diese Zeile wird ge-<br />

Gedankenstrich Halbgeviertstrich So – oder nicht?<br />

Aufzählung Halbgeviertstrich (Spiegelstrich) – Striche<br />

Strecke (von–bis) Halbgeviertstrich (Streckenstrich) München–Hamburg, 11–13 Uhr<br />

Preis Halbgeviertstrich 12,– DM

Abkürzungen: Abkürzungen verwendet man nur, wo sie nötig sind, das heißt, wo der Platz<br />

nicht zum Ausschreiben reicht oder die Abkürzung auch gesprochen wird (wie bei GmbH). So<br />

sollte man Telefon und Straße ausschreiben, wenn der Platz reicht. In literarischen Texten sind<br />

auch übliche Abkürzungen wie z. B., u. a. oder usw. fehl am Platz.<br />

Auslassung (Ellipse): Zwischen die drei Punkte gehören Spatien. . . So wäre es falsch: ...<br />

Apostroph: Die üblichen Fehler lassen sich mit Hilfe eines Rechtschreib-Wörterbuches<br />

vermeiden.<br />

Anführungszeichen: Ganz falsch sind die Schreibmaschinen-Zollzeichen ("). Wenn<br />

innerhalb einer doppelten Anführung angeführt werden muss, verwendet man einfache<br />

Anführungszeichen und umgekehrt. Bei längeren fremdsprachlichen Passagen in einem<br />

deutschen Text sollten die Anführungszeichen der jeweiligen Sprache verwendet werden. Man<br />

beachte die unterschiedliche Anwendung der französischen Anführungszeichen!<br />

Sprache doppelte Anf. einfache Anf. Anmerkung<br />

deutsch (normal) „doppelt“ ‚einfach‘ 99, 66 unten, oben<br />

deutsch (frz.) »doppelt« ›einfach‹ Spitzen nach innen<br />

schweizerdeutsch (frz.) «doppelt» ‹einfach› Spitzen nach außen<br />

englisch “double” ‘single’ 66, 99 oben<br />

französisch « double » ‹ single › nach außen, mit Abstand<br />

13.6.2 Gliederung von Zahlen<br />

Zum Gliedern von Zahlen verwendet man kein ganzes Leerzeichen, sondern ein Spatium, das<br />

entspricht bei QuarkXPress etwa 30 Einheiten, ist aber von der Schrift abhängig.<br />

24<br />

Zahl Gliederungsvorschrift Beispiel<br />

Dezimalzahlen drei von rechts, besser ohne 2 345 800,– DM<br />

Tausenderpunkt<br />

Datum Leerzeichen oder Spatium nach 3. 5. 1999<br />

ISO-Datum<br />

Punkt, besser ohne führende Null;<br />

Jahreszahl ungegliedert<br />

Jahr vierstellig Monat zweistellig<br />

Tag zweistellig mit Bindestrichen<br />

1999-05-03<br />

Telefon, Telefax zwei von rechts Telefon (09 11) 1 23 45 67<br />

Durchwahl bis dreistellig ungegliedert, sonst<br />

zwei von rechts<br />

Zentrale 99-000, Chef 99-12 34<br />

Postfach ungegliedert oder zwei von rechts Postfach 12 34<br />

Bankleitzahl drei drei zwei BLZ 650 501 10<br />

Konto drei von rechts Konto Nr. 1 234 567 890<br />

Postgirokonto (zwei bis vier) Bindestrich zwei<br />

Leerzeichen drei<br />

Konto Nr. 123-56 704<br />

Postleitzahl wird laut Post nicht gegliedert,<br />

sinnvoll wäre zwei drei<br />

ISBN inhaltlich:<br />

Prüfziffer<br />

Gruppe-Verlag-Titel- ISBN 3-473-48380-X<br />

13.6.3 Zusammensetzung bestimmter Nummern<br />

Bankleitzahl: immer achtstellig, bestehend aus dreistelliger Ortsnummer (Bankplatz),<br />

einer Ziffer Bankengruppe (z. B. 0 = Deutsche Bundesbank und LZB, 1 = Postbank, 4 =<br />

Commerzbank, 5 = Sparkassen, 7 = Deutsche Bank, 8 = Dresdner Bank), zweistelliger<br />

Ortsnummer im Bankbezirk, zweistelliger Filialnummer (bei der Postbank erste Ziffern der<br />

alten Postleitzahl).<br />

Postgirokonto: maximal sechsstelliger Stammteil, zweistellige Ortsnummer (erste Ziffern<br />

der alten Postleitzahl des Banksitzes), Prüfziffer (jede Ziffer plus 1, multiplizieren der Reihe<br />

nach mit 1, die nächste mit 2, mit 3, mit 1 usw., diese Produkte durch 11 teilen, die Reste dieser<br />

Division addieren, diese Summe durch 10 teilen – der Rest dieser Division ist die Prüfziffer).<br />

ISBN: (Internationale Standard-Buchnummer) immer zehnstellig, bestehend aus maximal<br />

dreistelliger Gruppennummer (nationale, geographische oder sprachliche Gruppen),<br />

Verlagsnummer, Titelnummer und Prüfziffer. Verlags- und Titelnummer haben zusammen<br />

sechs bis acht Ziffern. Zur Ermittlung der Prüfziffer werden die ersten neun Ziffern der Reihe<br />

nach mit 10, mit 9 usw. multipliziert. Die Summe dieser Produkte wird durch 11 geteilt. 10<br />

minus dem Rest dieser Division ist die Prüfziffer, 10 wird dabei als X geschrieben.

13.7 Korrekturzeichen<br />

Falsche Buchstaben wurden durchgestrichen und am Rand<br />

mit die richtigen ersetzt.<br />

Komnen megrere Fähler in oiner Zeile for, erhalten die<br />

Korrekturzeichen unterschiedliche „Fähnchen“.<br />

Überflüssige Buchstaben oder Wörter werdenn durchgestrichen<br />

und und am Rand mit einem „d“ in deutscher<br />

Schreibschrift (<strong>für</strong> „deleatur“ – es soll gelöscht werden)<br />

angezeichnet.<br />

Fehlende Buchstaben werden angezeichnet, indem der<br />

vorige oder folgende Buchstabe durchgestriche und am<br />

Rand zusmmen mit dem oder den fehlenden wiederholt<br />

wird. Es kann auch das ganze Wort angstrichn und am Rand<br />

berichtigt werden.<br />

Fehlende oder überflüssige; Satzzeichen werden wie<br />

Buchstaben behandelt<br />

Fälschlich aus anderer Schrift gesetzte Zeichen<br />

(Zwiebelfische) werden am Rand zweimal unterstrichen.<br />

Verschmutzte Stellen werden eingeringelt.<br />

Ligaturen werden verlangt, indem man die betreffenden<br />

Buchstaben durchstreicht und am Rand mit einem darunter<br />

befindlichen Bogen wiederholt. Fälschlich gesetzte<br />

Ligaturen werden durchgestrichen und am Rand mit einem<br />

Strich getrennt. (Auflage)<br />

Verstellte Wörter werden das durch Umstellungszeichen<br />

1 4 3 2 5<br />

berichtigt, bei werden Umstellungen größeren sie<br />

nummeriert.<br />

Verstellte oder falsche Zahlen werden immer komplett<br />

durchgestrichen und am Rand berichtigt. (29,79)<br />

e<br />

m h e e v<br />

en<br />

sa<br />

angestrichen<br />

t.<br />

w<br />

fi<br />

f l<br />

1—5<br />

29,99<br />

25<br />

Fehlende Wörter sind durch Winkelzeichen in der Lücke<br />

anzuzeichnen und am anzugeben. Bei größeren Auslassungen<br />

wird auf das Manuskript verwiesen. Die<br />

entsprechende Stelle wird im Manuskript markiert.<br />

Solche erklärenden Vermerke werden durch Doppelklammern<br />

markiert.<br />

Falsche Trennungen werden laut DIN wie überflüssige<br />

bzw. fehlende Buchstaben behandelt. Es ist jedoch eindeutiger,<br />

die Trennstelle anzustreichen und die falsche<br />

Trennung mit „Tr.“ als solche zu markieren.<br />

Fehlender Wortzwischenraum wird durchden Z-Haken,<br />

überflüssiger durch die Binde klammern, zu enger oder zu<br />

weiter Zwischenraum durch „Nadeln“ angegeben.<br />

Zu enger oder zu weiter Zeilenabstand wird in ähnlicher<br />

Weise markiert.<br />

Andere Schrift oder Auszeichnung wird verlangt, indem<br />

man die betreffende Stelle unterstreicht und die<br />

gewünschte Schrift angibt.<br />

Ein Absatz wird durch den Vorwärts-Haken verlangt. Um<br />

einen Absatz anzuhängen,<br />

zeichnet man eine verbindende Schleife ein.<br />

Zu großer oder falscher Einzug wird mit einer Art<br />

liegendem T markiert.<br />

Fehlender oder zu kleiner Einzug erhält ein Winkelprofil,<br />

das auf die gewünschte Größe hinweist.<br />

Irrtümlich …Angestrichenes<br />

(falsche Fehler) werden<br />

unterpunktiert; die Korrektur am Rand wird gestrichen.<br />

(DIN 16511, gekürzt und umformuliert)<br />

Rand<br />

((s. Man. S. 3))<br />

Tr.<br />

a<br />

kursiv<br />

Grundschrift

14 Informatik<br />

14.1 Zahlensysteme<br />

Zahlen können auf verschiedene Weise dargestellt werden. Additive Zahlensysteme sind z. B.<br />

Strichlisten oder Römische Zahlen. Hier geht es jedoch nur um Stellen-Potenz-Systeme wie<br />

das Dezimalsystem.<br />

Solche Zahlensysteme können grundsätzlich auf jeder natürlichen Zahl größer 2 aufgebaut<br />

werden und brauchen eine der Grundzahl entsprechende Anzahl von Symbolen<br />

(Ziffernzeichen). Von rechts nach links werden die Stellen mit „Basis hoch 0“, „Basis hoch 1“<br />

usw. belegt.<br />

14.1.1 Gebräuchliche Zahlensysteme<br />

Basis Bezeichnung Symbole Einsatz Beispiel<br />

2 Dual-, Binärsystem 0, 1 / ○, | Elektronik, Informatik 11110110101<br />

3 Trinärsystem 0–2 / −,0,+ experimentelle Computer 2201002<br />

8 Oktalsystem 0–7 Informatik 3665o<br />

10 Dezimalsystem 0–9 Alltag 1973 / 1973d<br />

16 Hexadezimalsystem 0–9, A–F Informatik 7B5h / $7B5<br />

14.1.2 Umrechnung verschiedener Zahlensysteme<br />

Die Ursprungs-Zahl wird durch die Basis des Ziel-Systems geteilt und der „Rest“ der Division<br />

notiert. Der ganzzahlige Anteil der Division wird weiter geteilt, so dass die Zahl von rechts<br />

nach links „wächst“.<br />

Beispiel: 1973 ins Hexadezimalsystem:<br />

1973÷16 =123 Rest 5 → 5h<br />

123÷16 = 7 Rest 11 → B5h<br />

7÷16 = 0 Rest 7 → 7B5h<br />

14.1.3 Schreibweisen von Dezimalzahlen<br />

Bezeichnung Einsatz Beispiel<br />

Dezimalschreibweise Alltag 1973,65<br />

Potenzschreibweise Wissenschaft 1,97365 · 10 3<br />

Exponentialschreibweise Informatik 1,9736500E03<br />

26<br />

14.2 Maßeinheiten und Abkürzungen<br />

Einheit Bedeutung<br />

Bit Binary Digit kleinste Informationseinheit<br />

B Byte 8 Bit, kleinste Speichereinheit<br />

Bps Bytes/Sekunde Übertragungsrate (Speichermedien, Netzwerke)<br />

Bpi Bytes/Inch Aufzeichnungsdichte (Speichermedien)<br />

Tpi Tracks/Inch Spurdichte (Speichermedien)<br />

MIPS Millionen Instruktionen/s Rechengeschwindigkeit<br />

FLOPS Fließkomma-Operationen/s Rechengeschwindigkeit<br />

lsb least significant bit Einer-Stelle einer Binärzahl<br />

msb most significant bit Stelle einer Binärzahl mit der höchsten Wertigkeit<br />

little endian Bytes werden mit dem lsb zuerst gespeichert,<br />

wie bei Intel-Rechnern (DOS/Win)<br />

big endian Bytes werden mit dem msb zuerst gespeichert,<br />

wie bei Motorola-Rechnern (Mac)<br />

14.3 Dateigrößen<br />

8 Bit = 1 Byte (B)<br />

1024 B = 1 Kilobyte (kB)<br />

1024 kB = 1 Megabyte (MB)<br />

1024 MB = 1 Gigabyte (GB)<br />

usw. siehe auch 1.1<br />

Häufig werden Dateigrößen und Kapazitäten von Speichermedien falsch mit dezimalen<br />

Umrechnungen (1 MB = 1000 kB) angegeben.

15 Bedruckstoffe<br />

15.1 Allgemeines<br />

Symbol Bedeutung Einheit<br />

A Fläche, Oberfläche m2 Bg Bogen(anzahl) —<br />

b Breite mm, cm, m<br />

dE Papierstärke (Dicke Einzelblatt) µm, mm<br />

l Länge m<br />

m Masse (Gewicht) g, kg, t<br />

n<br />

mA Anzahl, Stückzahl<br />

Flächenbezogene Masse<br />

—<br />

g<br />

m2 P Preis DM, . . .<br />

t Ablaufzeit s, min, h<br />

V Papiervolumen m3 v Bahngeschwindigkeit<br />

kg<br />

m<br />

s<br />

Nicht vergessen: Papier hat zwei Seiten!<br />

15.2 Einteilung nach m A<br />

Bezeichnung flächenbezogene Masse in g<br />

m 2<br />

Papier ≤ 225<br />

Karton ≥ 150, 600<br />

Pappe ≥ 225<br />

Maschinenpappe ≤ 1000<br />

Starkpappe ≥ 1000<br />

Wickelpappe ≥ 240, ≤ 3570<br />

27<br />

15.3 Papier / Bogen<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

cm 3<br />

g<br />

Papiervolumen Vspez<br />

Blattdicke dE mm oder µm dE [mm] = V · mA · 10−3 Flächenbezogene Masse m A<br />

g<br />

m2 Vspez = d E [mm]·103<br />

m A<br />

mA = dE [mm]·103<br />

V<br />

= d E [µm]·106<br />

m A<br />

= m Bg<br />

A<br />

Bogenfläche A m 2 A = l · b = mges<br />

m A ·n<br />

Bedruckbare Fläche A D m 2 A D = 2 · l · b (2 Seiten!)<br />

Bogengewicht m Bg g m Bg [g] = m A · A<br />

Bogenzahl n Stück n = mges<br />

m A ·A<br />

1000-Bogen-Gewicht m kBg kg m kBg [kg] = m A · A<br />

Das 1000-Bogen-Gewicht wird auf halbe kg gerundet!<br />

Das „Papier-Volumen“ ist der Kehrwert der Dichte. „Mit Volumen“ bedeutet Dichte < 1.<br />

15.4 Papier / Rolle<br />

Größe Symbol Einheit Definition<br />

Gesamtgewicht einer Rolle mR kg mR [kg] = mA · A<br />

= <br />

1000πb<br />

V r2 außen − r2 <br />

Hülse<br />

Bahngewicht pro laufendem Meter mB g mB = mA · b<br />

1000-Meter-Bahngewicht mB kg mB [kg] = mA · b<br />

Bahnlänge l m l = m<br />

bm =<br />

A<br />

π <br />

d r2 außen − r<br />

E<br />

2 <br />

Hülse<br />

Ablaufzeit einer Papierrolle t s t = l <br />

v r2 außen − r2 <br />

Hülse<br />

15.5 Ausschießen <strong>für</strong> das Einstecken<br />

Kleinere Falzbogen liegen außen!<br />

1. Seite ∗ = 1. Produktseite +<br />

<br />

vorlaufende Falzbogen ·<br />

letzte Seite ∗ <br />

= letzte Prod.S. − vorlaufende Falzbg. ·<br />

∗ ) eines gesuchten Bogens<br />

= π<br />

v·d E<br />

<br />

S. pro Bogen<br />

2<br />

<br />

S. pro Bogen<br />

2

15.6 Preisberechnung<br />

15.6.1 Preis von Bogenpapier<br />

Aus dem gerundeten 1000-Bogen-Gewicht wird der 1000-Bogen-Preis berechnet und<br />

gerundet. Dieser Preis ist allein maßgeblich!<br />

15.6.2 1000-Bogen-Preis<br />

P kBg = P kg · m kBg<br />