Abschlussbericht der Evaluationsgruppe - Sekundarschule Jessen ...

Abschlussbericht der Evaluationsgruppe - Sekundarschule Jessen ...

Abschlussbericht der Evaluationsgruppe - Sekundarschule Jessen ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1. Angaben zur Schule<br />

Schülerzahl 270<br />

Anzahl <strong>der</strong> Klassen bzw.<br />

Lerngruppen<br />

<strong>Abschlussbericht</strong> über den Schulbesuch<br />

vom 09. 11. bis 11. 11. 2010<br />

an <strong>der</strong><br />

<strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord<br />

13<br />

Lehrkräfte/PM männlich: 5 / 0 weiblich: 24 / 2<br />

Schulträger Landkreis Wittenberg, Verwaltung: Stadt <strong>Jessen</strong><br />

schulspezifische<br />

Beson<strong>der</strong>heiten<br />

2. Vorbereitung<br />

Ganztagsschule<br />

Teamvorstellung in <strong>der</strong> Schule am 08.11.2010<br />

3. Durchführung<br />

Zeitraum vom 09.11. bis 11.11.2010<br />

Interviews mit 2 Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Schulleitung<br />

Übersicht über die durchgeführtenUnterrichtsbeobachtungen<br />

7 Lehrkräften<br />

6 Elternvertretern<br />

6 Schülervertretern<br />

Schuljahrgang Fächer<br />

5 Deu (2), Mat (2), Eng, Geo (2), HWi<br />

6 Deu, Mat (2), Eng, Geo<br />

7 Deu (2), Mat, Bio, HWi, Spo (2), Ges, Wir,<br />

Frz, Che, Eth, SOL (För)<br />

8 Deu, Mat, Eng, Tec, Phy (2), EvR, Bio, Ges,<br />

Soz, Mus, SOL (För)<br />

9 Mat (2), Eng, Kun, Tec, Ges, Bio, EvR<br />

10 Mat, Eng, Ast, Wir, HWi, Ges, Phy

4. Erkenntnisse und Beobachtungen über die Qualitäts- bzw. Untersuchungsbereiche<br />

4.1 Rahmenbedingungen<br />

Seite 2 von 19<br />

Die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord ging aus <strong>der</strong> Fusion von zwei <strong>Sekundarschule</strong>n <strong>der</strong> Stadt hervor.<br />

Sie befindet sich im gleichnamigen Stadtteil, <strong>der</strong> sowohl von mehrgeschossigen Wohnhäusern<br />

als auch von Einfamilienhäusern geprägt ist. Die Schule liegt in einer landschaftlich ansprechenden<br />

Umgebung und grenzt teilweise an Flächen mit dichtem Baumbestand. Das Schulgebäude<br />

wurde im Januar 1980 eingeweiht und beherbergt die einzige noch existierende <strong>Sekundarschule</strong><br />

<strong>der</strong> Stadt. Seit 1998 bietet die Schule als Ganztagsschule ein breites Spektrum schulischer<br />

und außerschulischer Angebote für die Schülerinnen und Schüler an.<br />

Das Schulgebäude präsentiert sich heute von außen in einem guten und überwiegend sanierten<br />

Zustand. Seit 2005 wird das Schulgebäude saniert und renoviert. Zum Einsatz kamen bisher<br />

hauptsächlich Mittel aus dem Ganztagsschulprogramm. Die Bauarbeiten fanden bei laufendem<br />

Schulbetrieb statt. Trotz <strong>der</strong> sehr langen Bauphase ist ein Ende noch nicht abzusehen.<br />

Der gesamte Schulkomplex besteht aus dem Schulhaus, dem Schulhof und <strong>der</strong> Sportanlage.<br />

Hier soll mit geplantem Baubeginn im Frühjahr 2011 eine neue Zweifel<strong>der</strong>sporthalle für die Schule<br />

errichtet werden.<br />

Das Schulgebäude ist ein dreigeschossiger, nicht barrierefreier Plattenbau. Frontseitig führt <strong>der</strong><br />

Schulhof zum Haupteingang <strong>der</strong> Schule. Das Schulgelände ist durch einen Zaun abgesichert.<br />

Der Hof vor dem Schulhaus ist durch eine dichte Hecke von <strong>der</strong> Straße zum Wohngebiet abgegrenzt.<br />

Im weiteren Verlauf wird <strong>der</strong> teilweise gepflasterte Hof durch Bänke, Sitzgruppen, Bäume<br />

und Sträucher sowie Sport- und Spielgeräte immer stärker aufgelockert und grenzt auf <strong>der</strong> Rückseite<br />

des Gebäudes an den zur Schule gehörenden Sportplatz. Aufgestellte Papierkörbe tragen<br />

dazu bei, die Freiflächen sauber zu halten. Auf dem Schulhof gibt es überdachte Fahrradstän<strong>der</strong>.<br />

Parkplätze für die Lehrer stehen im Umfeld in ausreichendem Maß zur Verfügung.<br />

Das Schulgebäude ist über drei Treppenaufgänge vom Kellergeschoss bis zur dritten Etage begehbar.<br />

Im Eingangsbereich sowie an den Wänden <strong>der</strong> Flure in <strong>der</strong> ersten und zweiten Etage<br />

werden die Angebote und Ergebnisse <strong>der</strong> Schule für Schülerschaft und Gäste präsentiert. Hier<br />

befinden sich auch das von den Lernenden entworfene Schullogo und die Information, dass sich<br />

die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord erfolgreich im Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit<br />

Courage“ engagiert. An einer Schautafel können sich die Schülerinnen und Schüler über aktuelle<br />

organisatorische Verän<strong>der</strong>ungen informieren. Weiterhin haben alle an <strong>der</strong> Schule Beteiligten, wie<br />

z. B. Schülerrat o<strong>der</strong> die pädagogischen Mitarbeiterinnen (PM), die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse<br />

auf Ausstellungsflächen an den Wänden zu präsentieren. Die Wände <strong>der</strong> Flure in <strong>der</strong><br />

ersten und zweiten Etage sind ansprechend in den Schulfarben gestaltet. In <strong>der</strong> zweiten Etage<br />

sind neben den Unterrichtsräumen auch das Sekretariat, die Schulleitung und das Lehrerzimmer<br />

untergebracht.<br />

Mit Beginn des Treppenaufgangs zur dritten Etage fehlt die malermäßige Instandsetzung. Die<br />

Wände sind we<strong>der</strong> vollständig tapeziert noch gestrichen und tragen den Charakter einer Baustelle.<br />

Die <strong>Sekundarschule</strong> nutzt für 13 Klassen 13 allgemeine Unterrichtsräume als Klassenräume.<br />

Außerdem stehen den Lernenden elf Fachräume und zwei Computerkabinette zur Verfügung.<br />

Den Fachräumen angeglie<strong>der</strong>t sind Vorbereitungsräume für die entsprechenden Unterrichtsmaterialien.<br />

Die Unterrichtsräume sind meist mit frontal zur Tafel ausgerichteten Bank- und Stuhlreihen ausgestattet.<br />

Neben Schränken gibt es teilweise Magnettafeln an den Seitenwänden <strong>der</strong> Räume<br />

sowie an <strong>der</strong> Frontseite eine weiße Fläche als Projektionsfläche für einen Overhead-Projektor<br />

(OHP). In jedem Raum ist ein Waschbecken vorhanden. Weiterhin verfügt je<strong>der</strong> Unterrichtsraum<br />

über einen Internetanschluss. Vereinzelt befinden sich auch Rechner in den Räumen. Die Unterrichtsräume<br />

lassen sich verdunkeln.<br />

Nach Aussagen des Schulleiters haben einige Eltern <strong>der</strong> unteren Klassen in Eigeninitiative die

Seite 3 von 19<br />

Klassenräume renoviert und so ansprechend und freundlich gestaltet. An<strong>der</strong>e Unterrichtsräume<br />

zeigen mit stellenweise fehlen<strong>der</strong> Farbe o<strong>der</strong> Tapete deutliche Spuren <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierungsarbeiten<br />

im Sanitär- und Elektrobereich, die auch Monate nach Abschluss dieser Arbeiten noch<br />

nicht behoben sind. Neben den fehlenden Malerarbeiten in einzelnen Räumen und <strong>der</strong> gesamten<br />

dritten Etage besteht Handlungsbedarf für die Erneuerung <strong>der</strong> Fußböden in mehreren Unterrichtsräumen.<br />

Außer Unterrichts- und Fachräumen können die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von<br />

Räumen im Ganztagsschulbetrieb nutzen. So gibt es beispielsweise Räume für die Streitschlichter,<br />

für die Schülerfirma, die Schulsozialarbeit, eine Bibliothek, Freizeiträume für Tischtennis und<br />

Billard sowie das Schwarzlichttheater und eine Mediothek, die für Präsentationen und als Beratungsraum<br />

genutzt wird. Geplant ist außerdem ein Schulmuseum zur Schulgeschichte <strong>der</strong> Stadt<br />

<strong>Jessen</strong>. Hier haben die Renovierungsarbeiten gerade begonnen. Auch das Kellergeschoss wird<br />

im Schulalltag genutzt. Hier befinden sich sowohl Fachräume für den Bereich Technik und<br />

Hauswirtschaft als auch für den Ganztagsbetrieb genutzte Räume und <strong>der</strong> mit freundlichen Möbeln<br />

ausgestattete Speiseraum <strong>der</strong> Schule.<br />

Die Sportanlage entstand im Rahmen <strong>der</strong> Umbauarbeiten und bietet mit einem Kleinfeldrasenplatz,<br />

einer 250 Meter langen Rundbahn aus Tartan, in <strong>der</strong> auch eine 100-Meter-Strecke integriert<br />

ist, sowie einer Weitsprunggrube und einem weiteren Kleinspielfeld aus Tartan sehr gute<br />

Bedingungen für Freiluftsportarten.<br />

Seit dem Abriss <strong>der</strong> alten Sporthalle findet <strong>der</strong> Sportunterricht in <strong>der</strong> Dreifel<strong>der</strong>halle des städtischen<br />

Gymnasiums statt. Diese Sporthalle ist mo<strong>der</strong>n ausgestattet.<br />

4.2 Schülerleistungen<br />

Laut Erfassungsbogen absolvierten im Schuljahr 2009/2010 insgesamt 57 Schülerinnen und<br />

Schüler den 10. Schuljahrgang. Von diesen erreichten 32 den Realschulabschluss und 25 den<br />

erweiterten Realschulabschluss.<br />

Zwei Lernende erreichten am Ende des 9. Schuljahrganges den Hauptschulabschluss. Kein<br />

Schüler bzw. keine Schülerin verließ die Schule ohne Abschluss.<br />

Übergänge zum Gymnasium o<strong>der</strong> vom Gymnasium an die <strong>Sekundarschule</strong> erfolgten im vergangenen<br />

Schuljahr nicht. Die Anzahl <strong>der</strong> Nichtversetzungen bzw. Überweisungen ohne Versetzungsentscheidung<br />

fiel laut Erfassungsbogen mit sechs Lernenden eher gering aus.<br />

Unentschuldigtes Fehlen stelle an <strong>der</strong> Schule kein Problem dar, war in den Interviews zu erfahren.<br />

Insgesamt wurden durch die Schule im vergangenen Schuljahr bei elf Lernenden Fehltage<br />

ohne Entschuldigung registriert.<br />

In den schriftlichen Abschlussprüfungen konnten die Absolventen des 10. Schuljahrganges folgende<br />

Notendurchschnitte in den Kernfächern erreichen:<br />

Abschlussprüfungen Durchschnitt <strong>der</strong> Jahresnoten<br />

Fach Deutsch: 2,7 2,5<br />

Fach Mathematik: 2,5 2,6<br />

Fach Englisch: 3,0 2,8<br />

Der Vergleich mit den Durchschnitten <strong>der</strong> Jahresnoten zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler<br />

die Durchschnitte <strong>der</strong> Jahresnoten bestätigen konnten. Dies gilt auch für die Ergebnisse <strong>der</strong><br />

zentralen Klassenarbeiten, bei denen sich die Ergebnisse wie folgt darstellen:<br />

zentrale Klassenarbeiten Durchschnitt <strong>der</strong> Jahresnoten<br />

Fach Deutsch: 3,0 3,1<br />

Fach Mathematik: 3,3 3,1<br />

Fach Englisch: 2,8 3,0

Seite 4 von 19<br />

Die Lehrkräfte informierten mit Stolz über diese Ergebnisse, die die Schülerinnen und Schüler<br />

ihrer Schule, „die im letzten Jahr die beste Schule im Landkreis und die fünftbeste Schule im<br />

Land Sachsen-Anhalt im Bereich Naturwissenschaften gewesen ist“, erreichten. Letzteres bezieht<br />

sich auf die Vergleichsarbeiten im Bereich Naturwissenschaften.<br />

Die Vermittlung <strong>der</strong> Fähigkeiten schätzten die Lernenden positiv ein und verwiesen auf die Integration<br />

<strong>der</strong> Schulung von Methodenkompetenz in den Unterricht. Die Anfor<strong>der</strong>ungen seien hoch,<br />

Schülerinnen und Schüler könnten jedoch bei Problemen auf Hilfsangebote <strong>der</strong> Lehrkräfte zurückgreifen.<br />

Die Lehrkräfte konstatierten im Interview, dass Partner- und Gruppenarbeit ein großer<br />

Gewinn für die Lernenden seien und sich eine gute Kompetenzentwicklung zeige. Die Schulleitung<br />

äußerte sich im Interview zufrieden über Schülerleistungen und verwies auf die hohe<br />

Quote <strong>der</strong> erweiterten Realschulabschlüsse. Insbeson<strong>der</strong>e im sozialen Bereich sehe man Stärken<br />

bei den Lernenden <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong>. Auch die Ergebnisse in den Leistungsvergleichen<br />

bestätigten die guten Leistungen.<br />

In den beobachteten Sequenzen wurde deutlich, dass die Lernenden vermittelte Fachkenntnisse<br />

reproduzieren und ihre Lernfortschritte bewusst reflektieren konnten.<br />

Zu den herausragenden Schülerleistungen befragt, verwiesen die Interviewpartner u. a. auf den<br />

Vorlesewettbewerb, die Auftritte <strong>der</strong> AG Theater, sportliche Erfolge bei „Jugend trainiert für<br />

Olympia“, Mathematikolympiaden, den Erdgaspokal und darauf, dass viele Schülerinnen und<br />

Schüler an das Fachgymnasium wechselten.<br />

Während des dreitägigen Schulbesuchs war zu erleben, dass sich die Schülerinnen und Schüler<br />

an allgemeine Regeln des Umgangs hielten. Sie zeigten eine gut entwickelte Sozialkompetenz<br />

und gingen rücksichtsvoll sowie freundlich miteinan<strong>der</strong> um. Ihren Lehrerinnen und Lehrern begegneten<br />

sie mit Respekt. Auf einen verantwortungsvollen Umgang miteinan<strong>der</strong> lege man an <strong>der</strong><br />

Schule großen Wert, konstatierten die Lehrkräfte im Interview. In den Pausen seien Schüleraufsichten<br />

eingeteilt und eine Streitschlichtergruppe, besetzt mit Schülern <strong>der</strong> Klassenstufen 7 bis<br />

10, erfülle ihre Aufgabe mit großem Engagement. Sozialkompetenzen werden täglich gefor<strong>der</strong>t<br />

und geför<strong>der</strong>t, bestätigten auch die Eltern im Interview. Positiv wurde in diesem Zusammenhang<br />

hervorgehoben, dass zu Beginn <strong>der</strong> Klasse 5 viele Projekte durchgeführt werden, die dem Zusammenfinden<br />

<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> dienen. Übereinstimmend gaben die Interviewpartner an, dass Regeln<br />

und Normen an <strong>der</strong> Schule eingehalten werden. Die Hausordnung war in den Dokumenten einsehbar<br />

und im Schulgebäude ersichtlich, in einzelnen Klassenräumen waren darüber hinaus<br />

Regeln formuliert.<br />

In etwa vier Fünfteln <strong>der</strong> Sequenzen wurde frontal gelenkter Unterricht beobachtet. In Phasen<br />

von Partner- o<strong>der</strong> Gruppenarbeit, die in etwa <strong>der</strong> Hälfte des beobachteten Unterrichts zur Anwendung<br />

kamen, zeigten die Lernenden ihre Fähigkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und<br />

eine vorgegebene Aufgabenstellung gemeinsam umzusetzen. Aktive Teilnahme <strong>der</strong> Lernenden<br />

am Unterricht, motiviert durch die persönliche Ansprache <strong>der</strong> Lehrkraft, konnte in mehr als etwa<br />

zwei Dritteln des Unterrichts beobachtet werden. Selbstständiges Auswählen von Themen aus<br />

unterschiedlichen Aufgabenstellungen o<strong>der</strong> die eigenständige Planung, Organisation und Reflexion<br />

des Lernprozesses konnten bei den Lernenden teilweise wahrgenommen werden.<br />

Hilfen zum selbstständigen Lernen konnten die Schülerinnen und Schüler in etwa zwei Dritteln<br />

des beobachteten Unterrichts in Anspruch nehmen. Die Lehrkräfte wirkten unterstützend, wenn<br />

Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten zeigten. In einigen Sequenzen konnten die Lernenden<br />

aus unterschiedlichen Aufgaben selbst auswählen.

4.3 Lehr- und Lernbedingungen<br />

Seite 5 von 19<br />

An <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord lernen 270 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen<br />

Orten einschließlich <strong>der</strong> Stadt <strong>Jessen</strong>.<br />

Nach <strong>der</strong> Situation im Einzugsbereich befragt, stellte die Schulleitung dar, dass <strong>der</strong> Einzugsbereich<br />

über 400 km 2 groß sei und 30 Orte bzw. Ortsteile umfasse. Es gebe Schülerinnen und<br />

Schüler, die als einzige Kin<strong>der</strong> eines Ortes zur Schule kämen. Man vermute bei einigen wenigen<br />

Kin<strong>der</strong>n sehr schwierige soziale Hintergründe. Etwa 25 Prozent <strong>der</strong> Schülerschaft hätten Anspruch<br />

auf Ermäßigung <strong>der</strong> Ausleihgebühr für Lehrbücher. Dies zeige die soziale Situation an.<br />

Die Dunkelziffer schätze man höher ein. Probleme mit <strong>der</strong> Schülerschaft existierten generell jedoch<br />

nicht.<br />

Schülerinnen o<strong>der</strong> Schüler, <strong>der</strong>en Muttersprache nicht Deutsch ist, werden <strong>der</strong>zeit nicht beschult.<br />

Im Evaluationszeitraum fand das Lernen unter folgenden Bedingungen statt:<br />

� In ca. vier von fünf besuchten Sequenzen wurde frontale Unterrichtsführung anteilig o<strong>der</strong><br />

durchgängig beobachtet. Hier kamen sowohl abfragendes als auch entwickelndes Unterrichtsgespräch<br />

(56,6% bzw. 14,2%), Lehrervortrag/Lehrerdemonstration (8,5%) und<br />

Schülervortrag/Schülerdemonstration (21,7%) zum Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler<br />

lösten ihre Arbeitsaufträge in Einzelarbeit (52,8%), Gruppenarbeit (20,8%), Partnerarbeit<br />

(27,4%) o<strong>der</strong> Stationenarbeit (3,8%). In den Phasen des entwickelnden Unterrichtsgesprächs<br />

und bei Schülervorträgen wurden fachliche und sprachliche Kompetenzen <strong>der</strong><br />

Lernenden gefor<strong>der</strong>t. Während <strong>der</strong> Gruppen-, Partner- und Stationenarbeit hatten die<br />

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch methodische und soziale Kompetenzen<br />

zu entwickeln.<br />

� In etwa drei Viertel <strong>der</strong> besuchten Unterrichtsabschnitte variierten die Lehrenden die Unterrichtsmethoden,<br />

so dass ein sinnvoller Wechsel zwischen angeleitetem und selbstständigem<br />

Lernen stattfand. Die eingesetzten Methoden wurden dabei passend zur Umsetzung<br />

<strong>der</strong> angegebenen Ziele und Inhalte gewählt.<br />

� In den besuchten Unterrichtssequenzen kamen u. a. die Tafel (65,1%), Arbeitsblätter<br />

(41,5%), das Lehrbuch (36,8%) und OHP-Folien (31,1%) zum Einsatz. Eine Vielzahl weiterer<br />

Medien (z. B. Nachschlagewerke, Quellenmaterial, Applikationen, Realobjekte,<br />

Tonband/CD, PC, didaktische Materialien) unterstützte ebenfalls die Veranschaulichung<br />

<strong>der</strong> Lerngegenstände.<br />

Zur Unterrichtsgestaltung gaben die Lernenden im Interview an, dass an ihrer Schule viele Projekte,<br />

Stationsarbeit, Gruppen- o<strong>der</strong> Partnerarbeit stattfinden. Durch die Lehrerinnen und Lehrer<br />

werde nicht nur Standardunterricht erteilt, son<strong>der</strong>n auch praxisbezogen unterrichtet. Man könne<br />

vielfältig zusammenarbeiten. Der Unterricht sei abwechslungsreich und anschaulich.<br />

Von Seiten <strong>der</strong> Lehrkräfte war zu erfahren, dass es gemeinsame Vorstellungen von Unterricht<br />

gebe und ein reger Austausch stattfinde. Man sei sich einig über die Normen und über die Bewertung.<br />

Regeln und Normen werden zum Teil im Klassenverband erarbeitet, die Hausordnung<br />

werde immer zu Schuljahresbeginn besprochen. Ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis sei die<br />

Grundlage erfolgreichen Lernens. Auf Jahrgangsstufenbasis finden Absprachen zu Unterrichtsinhalten<br />

statt.<br />

Die Schulleitung sprach im Interview davon, dass versucht werde, „den Frontalunterricht zurückzufahren“,<br />

und führte an, dass die Anzahl <strong>der</strong> gelebten Projekte dies beweise. „Mehr geht nicht<br />

mehr.“ Ziel sei nun, Inhaltliches weiter zu verbessern, „feinzuschleifen“. Angeführt wurde die<br />

Teilnahme <strong>der</strong> Schule an den Modellversuchen KALSA und SENTA.<br />

Zur Hausaufgabenpraxis an <strong>der</strong> Schule erläuterten die Interviewpartner, dass im Rahmen des<br />

Ganztagsschulbetriebes Hausaufgaben in den SOL-Stunden bearbeitet werden.<br />

Im Schülerinterview wurde herausgestellt, dass Hausaufgaben <strong>der</strong> Übung und Festigung dienten<br />

und SOL dazu günstige Bedingungen biete. Der Umfang <strong>der</strong> Hausaufgaben sei angemessen,<br />

meinten sie.

Seite 6 von 19<br />

Die Lehrkräfte erläuterten zur Hausaufgabenpraxis, dass sie sich auf die zwei SOL-Stunden pro<br />

Woche konzentriere. Hier könnten die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Räumen arbeiten<br />

und die PC nutzen. Die mündliche Vorbereitung auf den Unterricht erfolge zu Hause. Dies<br />

wie<strong>der</strong>um stelle ein Problem für die Fahrschülerinnen und Fahrschüler dar, die spät nach Hause<br />

kämen.<br />

Die Schulleitung sprach auch von <strong>der</strong> Nutzung des Hausaufgabenzimmers und <strong>der</strong> Unterstützung<br />

durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen.<br />

Die interviewten Elternvertreter äußerten, dass die Hausaufgaben manchmal ziemlich umfangreich<br />

seien. Die Geräuschkulisse in <strong>der</strong> Schule wäre für eine konzentrationsbedürftige Hausaufgabe<br />

zu hoch. Allerdings gaben sie auch an, dass sich die Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Schule verteilen könnten,<br />

wenn sie Ruhe brauchten. Kritik übten sie daran, dass Aufgaben oft auch zu Hause o<strong>der</strong><br />

über das Wochenende zu erledigen seien. Die Zeit <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> müsse dann für die Schule verplant<br />

werden.<br />

Im Evaluationszeitraum wurden in ca. drei von vier Beobachtungssequenzen die Lernfortschritte<br />

erfasst und gewürdigt. Leistungsbewertung durch Noten konnte in den besuchten Unterrichtsabschnitten<br />

mitverfolgt werden.<br />

Die interviewten Schülerinnen und Schüler sprachen von gerechter Bewertung durch ihre Lehrerinnen<br />

und Lehrer. Als Maßstab für ihre Leistungen sehen sie die Vergleichsarbeiten und die<br />

Prüfungen. Bei schriftlichen Arbeiten würden Fehlerquellen benannt, so dass man sich orientieren<br />

könne.<br />

Die interviewten Eltern meinten zur Leistungsbewertung, dass sich die Lehrkräfte ein höheres<br />

Niveau <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler wünschten. Dies werde <strong>der</strong> Schülerschaft aber nicht reflektiert.<br />

Positiv fanden sie, dass bei schriftlichen Arbeiten zu einer Zensur immer noch ein Satz formuliert<br />

sei.<br />

Im Lehrkräfteinterview wurde dargelegt, dass die Leistungsbewertung den zentralen Vorgaben<br />

folge. Der einheitliche Bewertungsmaßstab sei für die Schüler- und Elternschaft transparent. Die<br />

Funktion <strong>der</strong> Klassenarbeiten sehen sie kritisch. Die Schülerinnen und Schüler würden hierfür<br />

meist kurzfristig lernen.<br />

Die Schulleitung führte zur Leistungsbewertung ergänzend aus, dass z. B. die Festlegungen zu<br />

den Kurzvorträgen, bereits 2004 durch das Kollegium getroffen, einheitlich für alle Fächer umgesetzt<br />

werden.<br />

In den eingesehenen Protokollen <strong>der</strong> Fachkonferenzen Naturwissenschaften, Mathematik,<br />

Deutsch und Fremdsprachen, die in diesem Schuljahr tagten, waren als Festlegungen zur Leistungsbewertung<br />

u. a. nachzulesen:<br />

� Anzahl und Bewertung <strong>der</strong> Klassenarbeiten gemäß Erlass,<br />

� Berücksichtigung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche,<br />

� Differenzierung von Klassenarbeiten nach Realschul- und Hauptschulniveau,<br />

� schulinterne Vergleichsarbeiten in Mathematik,<br />

� integrative Klassenarbeiten im Fach Deutsch in den Klassenstufen 7 bis 9,<br />

� nach Absprache <strong>der</strong> Fachlehrkräfte gleiche Klassenarbeiten in den naturwissenschaftlichen<br />

Fächern sowie<br />

� Anwendung von Nachteilsausgleich.<br />

Zur Dokumentation <strong>der</strong> Klassenarbeiten wird das einheitliches Formblatt „Spiegel <strong>der</strong> Klassenarbeit“<br />

als Berichtsbogen mit Bewertungsskala, Zuordnung <strong>der</strong> Aufgaben zu den Anfor<strong>der</strong>ungsbereichen<br />

und Notenverteilung verwendet. Aufgabenblatt und Erwartungshorizont sind als Anlagen<br />

beizufügen.<br />

In den vorgelegten Klassenarbeiten wurde u. a. eine Differenzierung in den Leistungsanfor<strong>der</strong>ungen<br />

innerhalb <strong>der</strong> kombinierten Klassen z. B. durch Aufgabenreduzierung, durch unterschiedliche<br />

Aufgabenstellung o<strong>der</strong> durch unterschiedliche Punktbewertung bei gleicher Aufgabenstellung<br />

vorgenommen. Die Zuordnung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche erfolgte häufig auf dem Aufgabenblatt.<br />

Vom Evaluationsteam wurde festgestellt, dass eine Kennzeichnung von Anfor<strong>der</strong>ungsbereichen<br />

vorgenommen wurde, <strong>der</strong>en Zuordnung teilweise nicht den Inhalten entsprach.<br />

Aus den eingesehenen Klassen- und Notenbüchern konnte entnommen werden:<br />

� Ergebnisse schriftlicher Arbeiten waren durchgängig dokumentiert.

Seite 7 von 19<br />

� Klassenarbeiten wurden spätestens nach zwei Wochen zurückgegeben.<br />

� Die Anzahl <strong>der</strong> geschriebenen Klassenarbeiten entsprach den Vorgaben im Leistungsbewertungserlass.<br />

Im Evaluationszeitraum konnte in ca. drei von fünf Unterrichtssequenzen eine individuelle För<strong>der</strong>ung<br />

<strong>der</strong> Lernenden beobachtet werden.<br />

An <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord lernen in den Schuljahrgängen 7 bis 9 alle Schülerinnen<br />

und Schüler in kombinierten Klassen. Eine äußere Differenzierung findet im 9. Schuljahrgang im<br />

Fach Mathematik durch Unterricht in zwei auf den Realschulabschluss bezogenen Klassenverbänden<br />

und in einem auf den Hauptschulabschluss bezogenen Klassenverband Anwendung.<br />

Die Differenzierung im Unterricht erfolge nach Aussage <strong>der</strong> interviewten Lehrkräfte durch eine<br />

Differenzierung in den Leistungsanfor<strong>der</strong>ungen und in <strong>der</strong> Bewertung. In einer Klasse wurde<br />

beispielsweise eine Klassenarbeit in vier verschiedenen Ausführungen erarbeitet, wurde berichtet.<br />

Es existiere bei vielen Schülerinnen und Schülern ein erhöhter För<strong>der</strong>bedarf. Hier wirkten die<br />

Son<strong>der</strong>schullehrerin und die pädagogischen Mitarbeiterinnen unterstützend. Man arbeite nach<br />

För<strong>der</strong>plänen und schreibe sie fort. Man fühle sich in diesem Zusammenhang jedoch allein gelassen,<br />

war <strong>der</strong> Tenor.<br />

Die interviewten Schülerinnen und Schüler sprachen davon, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer<br />

das Lernen för<strong>der</strong>ten, sie Unterstützung erhielten. Teilweise fehle jedoch die For<strong>der</strong>ung an die<br />

Leistungsspitze, weil die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt ständen.<br />

Es gebe auch Kooperationsformen im Unterricht, in denen die Leistungsstarken zur Unterstützung<br />

<strong>der</strong> Leistungsschwachen eingesetzt würden.<br />

Die Eltern beantworteten die Frage, ob ihre Kin<strong>der</strong> geför<strong>der</strong>t werden, unterschiedlich. Zum einen<br />

wurde geäußert, dass die Leistungsstarken z. B. durch Zusatzaufgaben im Unterricht und in Extrastunden<br />

beson<strong>der</strong>s geför<strong>der</strong>t würden, zum an<strong>der</strong>en, dass diese sich langweilten. Es würden<br />

auch Stipendien vermittelt. Generell werde jedoch keiner auf <strong>der</strong> Strecke gelassen. „Es wird erklärt,<br />

bis es <strong>der</strong> Letzte begriffen hat.“ Der Schulleiter habe initiiert, dass die Schule über Lehrerfortbildung<br />

auf die Aufnahme eines autistischen Kindes vorbereitet wurde. Ein Lernbegleiter für<br />

dieses Kind werde über die Jugendhilfe finanziert. Es sei zu spüren, dass die Schule alles möglich<br />

machen will, was irgendwie geht. Man finde für alle Probleme Gehör. Hier werde Schule<br />

erlebt. Als Beispiel wurde das Thema „Fliegen“ angeführt. „Das Thema wurde behandelt und<br />

dann <strong>der</strong> Flughafen besucht.“ Dies weise auf sehr viel Engagement <strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer<br />

über die Unterrichtsverpflichtung hinaus hin.<br />

Die Schulleitung informierte im Interview über den gemeinsamen Unterricht (GU), ein autistisches<br />

Kind, „Traumakin<strong>der</strong>“ und Kin<strong>der</strong> mit diagnostizierten Lernstörungen wie LRS, ADHS und<br />

Dyskalkulie. Die große Anzahl sei eine neue Herausfor<strong>der</strong>ung. Die für Dyskalkulie und LRS ausgebildete<br />

För<strong>der</strong>schullehrerin helfe den Lehrkräften und berate die Eltern. Im Stundenplan seien<br />

sowohl För<strong>der</strong>stunden als auch klassenübergreifende Übungsstunden in einer Kernfachstunde<br />

<strong>der</strong> Woche fest verankert. Hier müssten sich auch die Lehrkräfte untereinan<strong>der</strong> abstimmen. Arbeitsgemeinschaften<br />

dienten ebenfalls <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung. Begabtenför<strong>der</strong>ung sei jedoch noch ein<br />

Problem bei <strong>der</strong> Bandbreite, die eine Lehrkraft abdecken müsse, wurde mitgeteilt.<br />

Im Erfassungsbogen wurde angegeben, dass <strong>der</strong>zeit 26 Schülerinnen und Schüler mit diagnostizierten<br />

Lernstörungen und fünf mit son<strong>der</strong>pädagogischem För<strong>der</strong>bedarf beschult werden; die<br />

Anzahl <strong>der</strong> individuellen För<strong>der</strong>pläne für versetzungs- und abschlussgefährdete Schülerinnen<br />

und Schüler beträgt 41.<br />

Die Schule arbeitet mit einem För<strong>der</strong>konzept, das Bestandteil des Schulprogramms ist.<br />

Als Ziele sind formuliert:<br />

„a) Alle Schüler erreichen einen Schulabschluss.<br />

b) Schüler mit Teilleistungsstörungen erhalten eine optimale För<strong>der</strong>ung. Das trifft auch auf die<br />

Schüler im gemeinsamen Unterricht zu.“<br />

Zur Umsetzung dieser Ziele wurden die Aufgaben <strong>der</strong> Schulleitung, <strong>der</strong> Klassen- und <strong>der</strong> Fachlehrkräfte,<br />

<strong>der</strong> Eltern sowie <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler beschrieben und konkrete Maßnahmen<br />

festgelegt.<br />

Der Schulleiter stellte dar, dass För<strong>der</strong>pläne für die Schülerinnen und Schüler im GU sowie mit<br />

diagnostizierten Lernstörungen durch die För<strong>der</strong>schullehrerin in Form und Inhalt erarbeitet wer-

Seite 8 von 19<br />

den. Die För<strong>der</strong>pläne von versetzungsgefährdeten Schülerinnen und Schülern müssen erstellt<br />

werden und liegen in <strong>der</strong> Hand <strong>der</strong> Fach- bzw. Klassenlehrkräfte. Es existiere eine Empfehlung<br />

des Schulleiters zur Form.<br />

Die vorgelegten För<strong>der</strong>pläne wurden auf unterschiedlichen Formblättern erstellt. Ein Formblatt<br />

enthielt die Angaben För<strong>der</strong>bedarf, För<strong>der</strong>ziel, För<strong>der</strong>maßnahmen, Verantwortung. Bestandteil<br />

<strong>der</strong> För<strong>der</strong>pläne war hier <strong>der</strong> Beschluss <strong>der</strong> Klassenkonferenz vom 28.09.2010 auf Gewährung<br />

von Nachteilsausgleich. Das zweite Formblatt glie<strong>der</strong>te sich in För<strong>der</strong>schwerpunkte, Maßnahmen<br />

<strong>der</strong> Schule, Maßnahmen <strong>der</strong> Eltern und Unterschrift Klassenlehrer/Fachlehrer/Eltern. Auch hier<br />

war jeweils die Gewährung von Nachteilsausgleich z. B. „wegen diagnostizierter LRS“ o<strong>der</strong> „bei<br />

Dyskalkulie“ o<strong>der</strong> „… erhält son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>bedarf wegen LRS“ Bestandteil.<br />

Auf die För<strong>der</strong>ung des sozialen Lernens und die Entwicklung von Verhaltensnormen nahm die<br />

Schulleitung im Interview Bezug. Es gebe Schul- und Klassenregeln, die es einzuhalten gelte.<br />

Das Unterrichtsklima war im überwiegenden Teil <strong>der</strong> Beobachtungssequenzen durch gegenseitigen<br />

Respekt, einen freundlichen Umgangston und eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens<br />

geprägt. Die Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden war in neun<br />

von zehn beobachteten Unterrichtsabschnitten entspannt und ergebnisorientiert. Die Schülerinnen<br />

und Schüler gingen freundlich miteinan<strong>der</strong> um und verhielten sich rücksichtsvoll. Unterrichtsstörungen<br />

konnten selten beobachtet werden. Die Lernenden machten im Interview darauf<br />

aufmerksam, dass sie überwiegend gute Möglichkeiten haben, die Zeit im Unterricht voll zum<br />

Lernen zu nutzen. Störungen seien die Ausnahme.<br />

Die Interviewpartner verwiesen auf die vielfältigen Maßnahmen <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-<br />

Nord zur Berufsorientierung und –beratung. Benannt wurden zum Beispiel, dass es für jede<br />

Klasse einen Berufsfahrplan gebe, <strong>der</strong> in <strong>der</strong> 7. Klasse den Eltern vorgestellt werde und bis<br />

Klasse 10 gelte. Weiterhin war von Kontakten zu Betrieben <strong>der</strong> Region und zum BIZ, dem Besuch<br />

<strong>der</strong> Berufsfindungs- und Ausbildungsmessen, dem BRAFO-Projekt, den Betriebserkundungen<br />

und -praktika sowie vom Bewerbungstraining zu hören. Diese Maßnahmen spiegeln sich<br />

ebenfalls im Schulprogramm, Punkt Berufsfindung/Berufsberatung, wi<strong>der</strong>.<br />

Die interviewten Schülerinnen und Schüler hoben beson<strong>der</strong>s die Bedeutung und den Anteil des<br />

Wirtschaftsunterrichts bei <strong>der</strong> Berufsvorbereitung hervor. Hier erfolgten intensiv das Bewerbertraining<br />

sowie die Vorbereitung auf den Berufswahlpass und die Praktika. Im Schulleitungsinterview<br />

wurde von <strong>der</strong> fächerübergreifenden und praxisnahen Berufsberatung berichtet. Unter an<strong>der</strong>em<br />

machte man darauf aufmerksam, dass ein Video über Bewerbergespräche gedreht werde.<br />

Die Lehrkräfte gaben an, dass die erstellten Bewerbungsmaterialien einschließlich einer CD<br />

an jede Schülerin und jeden Schüler ausgehändigt werden. Von den Elternvertretern war zu erfahren:<br />

„Die Schule ist mit ihrem Engagement auf diesem Gebiet im Vergleich zu an<strong>der</strong>en ein<br />

absoluter Vorreiter.“<br />

4.4 Professionalität <strong>der</strong> Lehrkräfte<br />

Befragt nach <strong>der</strong> Kooperation im Kollegium, berichtete die Schulleitung im Interview von fünf<br />

Kolleginnen im Team GU, die einmal pro Woche mit <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schullehrerin zusammenarbeiteten.<br />

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer stimmten sich in Bezug auf Klassenarbeiten und Projekte<br />

ab. Eine Steuergruppe existiere zum „Alltagsgeschäft“ <strong>der</strong> Schule im Allgemeinen und zum<br />

Schwerpunkt Schulprogramm und dessen Fortschreibung im Beson<strong>der</strong>en. Insgesamt sei die<br />

Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, PM und <strong>der</strong> Schulsozialarbeiterin gut. Die Lehrkräfte für<br />

die Kernfächer arbeiteten mit den <strong>Sekundarschule</strong>n Annaburg und Elster zusammen.<br />

Die befragten Lehrkräfte erläuterten im Interview, dass sie in Teams arbeiten und sich bzgl. des<br />

Methodeneinsatzes und –wechsels absprechen würden. Es gebe feste Teams in den verschiedenen<br />

Jahrgangsstufen, die sich regelmäßig träfen, um ihre Arbeit zu koordinieren und Ideen<br />

auszutauschen. Diese Jahrgangsteams seien fächerbezogen, so bildeten z. B. drei Deutschlehrkräfte<br />

<strong>der</strong> 5. Klassen ein Team. Es finde auch ein fächerübergreifen<strong>der</strong> Austausch statt. Bereits

Seite 9 von 19<br />

im Vorfeld des Übergangs von <strong>der</strong> Grundschule zur <strong>Sekundarschule</strong> komme es zur Kommunikation<br />

zwischen den Lehrkräften bei<strong>der</strong> Schulformen. Die Sekundarschullehrerinnen und –lehrer<br />

hospitierten in den 4. Klassen <strong>der</strong> drei Grundschulen des Einzugsbereiches. Die Grundschülerinnen<br />

und -schüler würden zum Tag <strong>der</strong> offenen Tür eingeladen, an dem sie ihre neuen Klassenleiterinnen<br />

bzw. -leiter kennenlernten.<br />

Die interviewten Schülerinnen und Schüler brachten zum Ausdruck, dass ihrer Meinung nach<br />

das Handeln <strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer von Einheitlichkeit geprägt sei.<br />

Im Elterninterview wurde ein einheitliches Handeln <strong>der</strong> Lehrkräfte insbeson<strong>der</strong>e in Bezug auf den<br />

son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>bedarf deutlich. Die Lehrkräfte signalisierten immer ihre Gesprächsbereitschaft.<br />

Die meisten Lehrkräfte seien telefonisch, einige per E-Mail erreichbar. Bisher<br />

seien alle auftretenden Probleme geklärt worden.<br />

Die Arbeit <strong>der</strong> Fachkonferenzen ist im vom Evaluationsteam eingesehenen „Schulprogramm <strong>der</strong><br />

<strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord im Schuljahr 2010-11“ geregelt. Folgende Schwerpunkte stehen<br />

dabei im Mittelpunkt:<br />

� die Organisation <strong>der</strong> Fortbildung,<br />

� Absprachen zur Planung und Organisation des Unterrichts,<br />

� Absprachen zur Beschaffung von Unterrichtsmitteln und Lernmitteln,<br />

� Festlegungen von Kriterien zur Leistungsbewertung.<br />

Das o. g. Schulprogramm sieht weiterhin die Bereitstellung einer verbindlichen Sammlung von<br />

Kompetenzbereichen sowie Arbeitstechniken und Methoden, die an geeigneten Inhalten <strong>der</strong> jeweiligen<br />

Fächer eingeführt und geübt werden, durch die Fachkonferenzen vor. Letztere empfehlen<br />

dabei Lernstrategien und -techniken.<br />

Dem Evaluationsteam lagen für das Schuljahr 2009/2010 die Protokolle ff. Fachkonferenzen vor:<br />

Deutsch, Wirtschaft/Technik/Hauswirtschaft/Werken, Sport, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften,<br />

Mathematik, Kunst/Musik und Fremdsprachen. Die genannten Fachkonferenzen<br />

hatten mindestens zweimal getagt. Das Thema <strong>der</strong> Leistungsbewertung war auf allen<br />

Fachkonferenzen erörtert worden. Von <strong>der</strong> Fachkonferenz Fremdsprachen wurde eine theoretisch<br />

fundierte Handreichung zur „Vorbereitung und Einschätzung von Klassenarbeiten“ einschließlich<br />

<strong>der</strong> jeweiligen Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche erarbeitet. Als weitere Beratungsschwerpunkte<br />

waren u. a. ausgewiesen:<br />

� die neuen Lehrpläne,<br />

� inhaltliche Schwerpunkte für die weitere Arbeit,<br />

� schriftliche Prüfungen und die Struktur mündlicher Prüfungen,<br />

� Fortbildungen,<br />

� zentrale Klassenarbeiten sowie<br />

� die Analyse ausgewählter Klassenarbeiten.<br />

Laut vorliegenden Protokollen hatten im Schuljahr 2010/2011 die folgenden Fachkonferenzen<br />

einmal getagt: Naturwissenschaften, Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen. Dabei wurden u.<br />

a. erörtert:<br />

� die Thematik <strong>der</strong> Leistungsbewertung,<br />

� die Einführung <strong>der</strong> neuen Lehrpläne,<br />

� die Gestaltung <strong>der</strong> Klassenarbeiten,<br />

� die Auswertung <strong>der</strong> Prüfungen,<br />

� Festlegungen <strong>der</strong> Fachkonferenz Deutsch zur Lektüre von Ganzschriften und zu auswendig<br />

zu lernenden Gedichten bzw. Balladen sowie<br />

� Festlegungen zum Nachteilsausgleich im Fach Englisch.<br />

Die z. T. sehr ausführlich gestalteten Protokolle spiegeln eine intensive Auseinan<strong>der</strong>setzung mit<br />

inhaltlichen Aspekten <strong>der</strong> jeweiligen Fächer, insbeson<strong>der</strong>e mit den neuen Lehrplänen, wi<strong>der</strong>. Die<br />

Teilnahme <strong>der</strong> Elternvertreterinnen bzw. -vertreter war nicht erkennbar. Vergleichbares gilt für<br />

die Fachkonferenzarbeit im Schuljahr 2008/2009.

Seite 10 von 19<br />

Die Schulleitung führte im Interview aus, dass auf <strong>der</strong> ersten Dienstberatung des Schuljahres<br />

Schwerpunkte gesetzt würden, die dann den Ausgangspunkt <strong>der</strong> Fachkonferenzarbeit bildeten.<br />

Die diesjährigen Schwerpunkte seien <strong>der</strong> GU, die Berufswahl und die Abschlussprüfungen. Der<br />

Umgang mit zentralen Leistungserhebungen, <strong>der</strong>en Ergebnisse auf allen Lehrkräften zugänglichen<br />

PCs gespeichert seien, stehe in jedem Jahr im Mittelpunkt. Insgesamt trügen die Fachkonferenzen<br />

eine große Eigenverantwortung. Zu den schulinternen Lehrplänen führte die Schulleitung<br />

aus, dass seit diesem Schuljahr an <strong>der</strong>en Erstellung gearbeitet werde. Die genannten Lehrpläne<br />

seien in Mathematik und Deutsch fertig erstellt, in Englisch befinde man sich noch im Prozess<br />

<strong>der</strong> Erarbeitung. Die an<strong>der</strong>en Fächer arbeiteten mit den Fachkonferenzen zusammen. Des<br />

Weiteren sei eine Stunde Berufskunde geplant.<br />

Die befragten Lehrkräfte erläuterten im Interview, dass sich die Fachkonferenzen mindestens<br />

einmal im Halbjahr treffen würden. Ein enger Austausch mit den an<strong>der</strong>en <strong>Sekundarschule</strong>n <strong>der</strong><br />

Region und z. T. mit dem Gymnasium <strong>Jessen</strong> finde statt. In den regelmäßig tagenden Fachkonferenzen<br />

würden u. a. die Prüfungsergebnisse ausgewertet, Projekte beratschlagt, die neuen<br />

Lehrpläne erarbeitet und Fortbildungen multipliziert. Die Eltern hätten früher an den Fachkonferenzen<br />

teilgenommen. Gegenwärtig sei dies nicht mehr <strong>der</strong> Fall.<br />

Zur Arbeit <strong>der</strong> Klassenkonferenzen befragt, führten die Lehrerinnen und Lehrer im Interview aus,<br />

dass diese sehr ausführlich gestaltet würden. Sie dauerten ca. 45 bis 60 Minuten. Vertreterinnen<br />

und Vertreter aus Eltern- und Schülerschaft nähmen teil.<br />

Die Analyse ausgewählter Versetzungskonferenzen des Schuljahres 2009/2010 ergab, dass<br />

dafür Formblätter mit <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> Anträge, den Entscheidungen <strong>der</strong> jeweiligen Klassenkonferenz<br />

und dem Abstimmungsverhältnis verwendet werden. Auf den Klassenlisten mit den<br />

Noten zum Lern- und Sozialverhalten sind Bemerkungen zur Versetzung <strong>der</strong> einzelnen Schülerinnen<br />

und Schüler ausgewiesen. Die Elternvertreterinnen bzw. -vertreter hatten immer, die<br />

Schülervertreterinnen bzw. -vertreter nur z. T. teilgenommen.<br />

Die Analyse von zwei Klassenkonferenzen des Schuljahres 2010/2011 ergab, dass Festlegungen<br />

zum Nachteilsausgleich getroffen wurden. Für Schülerinnen bzw. Schüler mit För<strong>der</strong>bedarf<br />

wegen Dyskalkulie, LRS, ADHS und ADS wurden individuelle Festlegungen getroffen und als<br />

Beschluss gefasst. Die Teilnahme <strong>der</strong> Eltern- und Schülervertreterinnen bzw. -vertreter war dokumentiert.<br />

Aus den Protokollen ist zu entnehmen, dass die dritten Klassenkonferenzen auch in<br />

den vergangenen Schuljahren für Festlegungen zum Nachteilsausgleich genutzt wurden. Diese<br />

Konferenzen werden als Klassen- o<strong>der</strong> Jahrgangskonferenzen durchgeführt.<br />

Im vom Evaluationsteam besuchten Unterricht war das Handeln <strong>der</strong> Lehrkräfte vor allem gekennzeichnet<br />

durch:<br />

� eine wirkungsvolle und auf das Alter und die Fähigkeiten <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler<br />

eingehende Klassenführung mit effektiver Nutzung <strong>der</strong> zur Verfügung stehenden Lernzeit<br />

in ca. neun von zehn Sequenzen,<br />

� eine deutlich wahrnehmbare zielorientierte Gestaltung des Unterrichtsgeschehens in ca.<br />

neun von zehn Beobachtungssequenzen,<br />

� Maßnahmen zur Motivation <strong>der</strong> Lernenden in ca. acht von zehn <strong>der</strong> gesehenen Sequenzen,<br />

� einen deutlich strukturierten Unterricht, in dem Lernschritte lernwirksam aufeinan<strong>der</strong> aufbauten<br />

und Teilergebnisse einprägsam gesichert wurden, in ca. neun von zehn Unterrichtssequenzen,<br />

� das Wahren von Anschaulichkeit des Unterrichtsgegenstandes durch verständliche und<br />

eindeutige Formulierungen <strong>der</strong> Lehrkräfte sowie den lernanregenden und effektiven Einsatz<br />

von Medien in ca. acht von zehn Beobachtungssequenzen,<br />

� sinnvolle Angebote zur Übung und Festigung von Gelerntem in ca. neun von zehn Sequenzen,<br />

� einen nicht durchgängig einsprachig geführten Fremdsprachenunterricht.<br />

Die interviewten Schülerinnen und Schüler berichteten von regelmäßigen Rückmeldungen über<br />

Lernfortschritte und den Leistungsstand. Sie fühlten sich durch die Lehrkräfte überwiegend gerecht<br />

behandelt. Jedoch schätzten sie Vergleiche mit Parallelklassen als negativ ein.

Seite 11 von 19<br />

Die befragten Eltern brachten im Interview zum Ausdruck, dass die Lehrerinnen und Lehrer die<br />

Kin<strong>der</strong> gerecht behandelten. Die interviewten Eltern fühlten sich ausreichend beraten. Sie erhielten<br />

den Zensurenspiegel ohne Anfor<strong>der</strong>ung einmal im Halbjahr, weiterhin auf Anfor<strong>der</strong>ung und<br />

zu den Elternsprechtagen.<br />

Das Fortbildungskonzept <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord ist im o. g. Schulprogramm enthalten.<br />

Es stützt sich auf Angebote aus folgenden Bereichen:<br />

� Angebote <strong>der</strong> regionalen und überregionalen Fortbildung,<br />

� Angebote auf schulischer Ebene sowie<br />

� die individuelle Fortbildung.<br />

Laut Schulprogramm werden durch den Schulleiter für die Schule Fortbildungsschwerpunkte<br />

festgelegt, die sich nach den Notwendigkeiten im schulischen Bereich und zentralen Vorgaben<br />

richten. Die Schwerpunkte <strong>der</strong> persönlichen Fortbildung werden in den persönlichen Gesprächen<br />

zwischen Lehrkraft und Schulleiter besprochen und festgeschrieben. Diese Gespräche finden<br />

aller zwei Jahre statt und folgen einer Unterrichtsberatung. Das o. g. Fortbildungskonzept enthält<br />

die Schwerpunkte <strong>der</strong> Schuljahre 2009/2010 bis 2013/2014. Im Schuljahr 2010/2011 sind dies:<br />

� gemeinsamer Unterricht,<br />

� Einführung neuer Lehrpläne sowie<br />

� verbesserte Berufsvorbereitung <strong>der</strong> Absolventen (SENTA).<br />

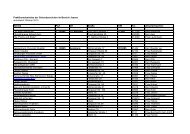

Die Inhalte bzw. Schwerpunkte <strong>der</strong> persönlichen Fortbildung <strong>der</strong> Lehrkräfte für die Schuljahre<br />

2009/2010 und 2010/211 sind in einer tabellarischen Übersicht erfasst. Laut Fortbildungskonzept<br />

werden die besuchten Fortbildungen in den zuständigen Fachkonferenzen ausgewertet und<br />

nachbereitet. Die Teilnahme und die Inhalte <strong>der</strong> Fortbildungen werden in einer Datenbank gespeichert.<br />

Die Lehrkräfte geben hierzu die Teilnahmebestätigung als Kopie ab. Der Steuergruppe<br />

obliegt in diesem Zusammenhang die Beobachtung und Kontrolle <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> gesetzten<br />

Ziele und ggf. eine Modifizierung <strong>der</strong> Planung.<br />

Dem Evaluationsteam lagen die Übersichten <strong>der</strong> persönlichen Fortbildung <strong>der</strong> einzelnen Lehrerinnen<br />

bzw. Lehrer für das Schuljahr 2009/2010 vor. Für jede Lehrkraft wird ein standardisiertes<br />

Formblatt verwendet, das die Fortbildungsthemen und den zeitlichen Umfang <strong>der</strong> jeweiligen Veranstaltung<br />

enthält. Fortbildungsthemen im Schuljahr 2009/2010 waren u. a.:<br />

� neue Lehrpläne in Ethik, Biologie, Mathematik, Chemie, Französisch, Geografie und Geschichte,<br />

� Kompetenzentwicklung im Deutschunterricht,<br />

� das BRAFO-Projekt,<br />

� Lernmethoden sowie<br />

� Stressfrei Kommunizieren.<br />

Die genannten Übersichten enthalten weiterhin die geplanten Fortbildungen in den Schuljahren<br />

2009/2010 und 2010/2011 sowie die Erfassung des Bedarfs an Fortbildungen. Insgesamt spiegeln<br />

sie ein großes Interesse an den neuen Lehrplänen wi<strong>der</strong>. Den Dokumenten war des Weiteren<br />

zu entnehmen, dass im Mai 2010 eine Fortbildung „Thematisches Begegnungsforum: Ansätze<br />

für Schule und Jugendhilfe im Umgang mit Gewalt und Mobbing“ mit externen Referenten<br />

stattgefunden hatte.<br />

Im Schulleitungsinterview wurde auf das Fortbildungskonzept <strong>der</strong> Schule verwiesen. Transparenz<br />

und Effizienz würden erzeugt, indem die Lehrkräfte ihre Fortbildungen in die o. g. Datenbank<br />

eintrügen, sodass sich je<strong>der</strong> einen Überblick über das im Hause vorhandene Wissen verschaffen<br />

könne. Bis August 2012 liege ein zentraler Schwerpunkt auf SENTA. Dafür stünden<br />

insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung. In diesem Zusammenhang nannte <strong>der</strong> Schulleiter im Interview<br />

eine Fortbildung nach Vera F. Birkenbihl und die Kleeblattarbeit mit Schulen aus Schönebeck<br />

und Roitzsch.<br />

Im Lehrkräfteinterview wurde <strong>der</strong> Fortbildungsschwerpunkt <strong>der</strong> neuen Lehrpläne deutlich.<br />

Jedoch fänden viele Veranstaltungen weit entfernt von <strong>Jessen</strong> statt.

Seite 12 von 19<br />

Dem Evaluationsteam lagen für das Schuljahr 2009/2010 die Nachweise kollegialer Unterrichtsbesuche<br />

von fünf Lehrkräften vor. Daraus ging hervor, dass die jeweiligen Lehrerinnen bzw. Lehrer<br />

zwischen ein- und viermal im Halbjahr hospitiert hatten. Nach Aussage des Schulleiters befinden<br />

sich die weiteren Nachweise bei den Lehrkräften. Im Schulleitungsinterview wurde erläutert,<br />

dass gegenseitige Unterrichtsbesuche pro Lehrkraft einmal im Halbjahr stattfänden.<br />

Die interviewten Lehrerinnen bestätigten dies. Die Unterrichtsbesuche fänden interessen- und<br />

schülerbezogen statt. Auch ganztägige Unterrichtsbesuche würden durchgeführt. Die Lehrkräfte<br />

dokumentierten diese in eigener Verantwortung.<br />

4.5 Schulorganisation<br />

In diesem Schuljahr werden an <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord 270 Schülerinnen und Schüler<br />

in 13 Klassen von 29 Stamm- und zwei Gastlehrkräften unterrichtet. Zum Kollegium gehören<br />

außerdem zwei pädagogische Mitarbeiterinnen.<br />

Die Schulleitung informierte im Interview über die Organisation <strong>der</strong> Einsatzplanung. Die dafür<br />

geltenden Eckpunkte wurden von den interviewten Lehrkräften bestätigt:<br />

� Jede Klasse wird durch einen Klassenlehrer und einen Stellvertreter geführt.<br />

� Die Klassenlehrerauswahl in den 5. Klassen erfolgt durch ein Bewerbungsverfahren. Der<br />

Wunsch <strong>der</strong> feststehenden Klassenlehrer für eine Stellvertretung wird i. d. R. berücksichtigt.<br />

� Die Klassenlehrer sollen möglichst ihre Klassen weiterführen.<br />

� Am Ende eines jeden Schuljahres arbeiten die Fachkonferenzen zu, was die Lehrkräfte<br />

auf jeden Fall weitermachen möchten. Der fachgerechte Einsatz hat Priorität.<br />

Die beratende Funktion <strong>der</strong> Fachkonferenzen und die Realisierung von Wünschen, wenn es die<br />

schulischen Erfor<strong>der</strong>nisse ermöglichen, wurden von den Lehrkräften beson<strong>der</strong>s hervorgehoben.<br />

Das Schulgebäude gehört nicht dem Landkreis als Schulträger, berichtete die Schulleitung. Der<br />

Landkreis habe einen Verwaltungsvertrag mit <strong>der</strong> Stadt <strong>Jessen</strong> geschlossen. Die Schule bekomme<br />

so aus dem Verwaltungshaushalt quartalsmäßig Geld. Mit den finanziellen Mitteln sei<br />

man relativ zufrieden. Während des Schulbesuchs erhielt die Schule die Mitteilung, dass 2011<br />

mit dem Bau <strong>der</strong> neuen Sporthalle begonnen werde.<br />

Im Erfassungsbogen wurde die gegenwärtige Unterrichtsversorgung mit 107 Prozent und die<br />

Anzahl <strong>der</strong> Reservestunden mit 16 angegeben. Die Transparenz bei <strong>der</strong> Führung von Mehr- und<br />

Min<strong>der</strong>zeiten ist gegeben, wurde von <strong>der</strong> Schulleitung geäußert und durch die Lehrkräfte bestätigt.<br />

Laut eingesehenen Unterlagen erfolgt ein planmäßiger Abbau <strong>der</strong> aus dem letzten Schuljahr<br />

übernommenen Mehr- bzw. Min<strong>der</strong>zeiten. Die Vertretungspläne enthalten auch zusätzliche<br />

schulorganisatorische Informationen.<br />

Von den 23 möglichen Stunden für ergänzende schulische Angebote sind alle 23 verfügbar. Der<br />

Gesamtbedarf enthält auch 37,5 Stunden für die Ganztagsschule, 10 Stunden „Bedarf GU“, 5<br />

Stunden Einzelunterricht, 10,5 Stunden „Differenzierung und individuelle För<strong>der</strong>ung“ sowie 4<br />

Stunden „För<strong>der</strong>ung abschlussgefährdeter Schüler“, war vom Schulleiter zu erfahren. Die Stunden<br />

für ergänzende schulische Angebote werden u. a. für Übung, För<strong>der</strong>unterricht, Arbeitsgemeinschaften<br />

und SOL verwendet. Im Schulprogramm war nachzulesen, dass für die differenzierte<br />

Übungsarbeit in einem Kernfach eine zusätzliche Lehrkraft eingesetzt wird. Im Rahmen<br />

<strong>der</strong> Stunden für „Differenzierung und individuelle För<strong>der</strong>ung“ för<strong>der</strong>n die Lehrkräfte in einem vorher<br />

festgelegten, abgesprochenen Rahmen. Die Stunden für GU werden durch eine Lehrkraft <strong>der</strong><br />

För<strong>der</strong>schule erteilt.<br />

Die Lehrkräfte sprachen im Interview von einer gerechten Aufgabenverteilung im Kollegium. Kritik<br />

übten sie an <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Schule praktizierten dreifachen Buchführung bei Noten. „Eine Übersicht<br />

muss handschriftlich sein“, äußerten sie, und das sei zu viel Bürokratie. Zur Frage des effektiven<br />

Zeitumganges stellten sie dar, dass ein hoher Zeitaufwand bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> neuen<br />

Lehrpläne existiere. Hier seien vor allem die Klassenlehrer gefor<strong>der</strong>t, in dieser Beziehung

Seite 13 von 19<br />

sollten die Aufgaben gerechter verteilt sein. Zum gemeinsamen Unterricht meinten sie, dass<br />

mehr Unterstützung von übergeordneten Stellen notwendig sei.<br />

Von den gegenwärtig 270 Lernenden <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> sind 135 auf die Beför<strong>der</strong>ung mit öffentlichen<br />

Verkehrsmitteln angewiesen. Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong> Ganztagsschule<br />

und des Schulalltags durch die umfangreiche Schülerbeför<strong>der</strong>ung bestünden im Großen und<br />

Ganzen nicht, äußerten die Eltern und die Schülervertreter. Frühere Probleme wurden durch den<br />

Schulleiter gelöst, gaben die Elternvertreter an. Die Schülervertreter berichteten von kurzen<br />

Übergangszeiten, aber auch von sehr kleinen Bussen auf einigen Linien. Die Lehrkräfte merkten<br />

im Interview an, dass lediglich ein Bus nach <strong>der</strong> 8. Stunde eingesetzt sei. Die Schulleitung<br />

sprach von fast gar keiner Auswirkung <strong>der</strong> Schülerbeför<strong>der</strong>ung auf den Schulalltag. Es gebe drei<br />

Abfahrtszeiten, nach <strong>der</strong> 6., 7. und 8. Stunde. Außerdem existiere ein Rufbussystem. Ab einer<br />

Stunde nach Abfahrt des letzten Busses könne ein Bus o<strong>der</strong> ein Taxi gerufen und mit dem Schülerausweis<br />

genutzt werden.<br />

Der Tagesablauf <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord erstreckt sich von <strong>der</strong> 1. bis zur 8. Unterrichtsstunde<br />

im 45-Minuten-Rhythmus. Doppelstunden für die Kernfächer und für einige sonstige<br />

Fächer konnten den Stundenplänen auch entnommen werden. Unterrichtsbeginn ist 7.25 Uhr,<br />

Unterrichtsende 15.05 Uhr. Zum Raumwechsel bzw. zwischen den Doppelstunden sind sowohl<br />

fünf- als auch zehnminütige Pausen eingeplant. Zwei größere Pausen, die erste umfasst 25 Minuten<br />

nach <strong>der</strong> 2. Stunde und die zweite 35 Minuten nach <strong>der</strong> 5. Stunde, dienen <strong>der</strong> aktiven Erholung<br />

und <strong>der</strong> Einnahme eines warmen Mittagessens.<br />

In <strong>der</strong> Zeit von 7:00 Uhr bis 7:25 Uhr findet die offene und betreute Eingangsphase statt, ist dem<br />

Schulprogramm zu entnehmen, an die sich ein Unterrichtsblock, meist in den Kernfächern und<br />

durch ein gemeinsames Frühstück unterbrochen, anschließt.<br />

Die interviewten Lehrkräfte berichteten, dass sie ab 7:00 Uhr in <strong>der</strong> Schule seien, da zu diesem<br />

Zeitpunkt die Schule geöffnet werde. Die Kernfächer werden als Block in den ersten beiden<br />

Stunden unterrichtet und durch eine Frühstückspause unterbrochen. Diese Pause sei wichtig, da<br />

viele Kin<strong>der</strong> zu Hause nicht frühstückten.<br />

Schülerinnen und Schüler merkten im Interview zur Schulorganisation an, dass sie einen langen<br />

Schultag absolvieren müssten. För<strong>der</strong>stunden, SOL und AG-Angebote seien im Stundenplan<br />

enthalten. Anfänglich habe es Probleme bei <strong>der</strong> Essenversorgung gegeben, diese seien weitestgehend<br />

geregelt. Die 5. und 6. Klassen nehmen zuerst ihr Mittagessen ein. Bezüglich <strong>der</strong> Pausenregelung<br />

wurde mitgeteilt, dass die 5-Minuten-Pausen für einen Raumwechsel als zu kurz<br />

empfunden werden. Der Tagesablauf werde trotzdem positiv gesehen.<br />

Die interviewten Elternvertreter äußerten ihre Zufriedenheit mit dem für ihre Kin<strong>der</strong> organisierten<br />

Tagesablauf. Es gebe keine Freistunden, die Kin<strong>der</strong> seien immer beschäftigt.<br />

Der Schulleiter berichtete beim Schulrundgang von <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Situation des Sportunterrichts.<br />

Auf Grund des ca. 25-minütigen Fußweges zur Sporthalle des Gymnasiums werde <strong>der</strong><br />

Sportunterricht generell als Doppelstunden geplant. Für die Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> 5. und<br />

6. Klassen liegen diese Stunden am Beginn des Schultages, damit <strong>der</strong> Fußweg nur einmal absolviert<br />

werden muss.<br />

An <strong>der</strong> Schule existiert das Klassen- und Fachraumprinzip. Der Unterricht ist so organisiert, dass<br />

<strong>der</strong> Hauptanteil des Unterrichts in den Klassenräumen stattfindet. Während des dreitägigen<br />

Schulbesuchs wurde in etwa zwei Dritteln <strong>der</strong> besuchten Sequenzen in Klassenräumen und in<br />

etwa einem Drittel in Fachräumen unterrichtet.<br />

Zu den Unterrichtsbesuchen in den Jahrgangsstufen 7 – 10 können folgende Aussagen getroffen<br />

werden:<br />

� 77,9 Prozent <strong>der</strong> Unterrichtssequenzen wurden in kombinierten Klassen,<br />

� 19,5 Prozent wurden in den auf den Realschulabschluss bezogen unterrichteten 10.<br />

Klassen sowie<br />

� 2,6 Prozent in <strong>der</strong> auf den Hauptschulabschluss bezogen unterrichteten Lerngruppe im<br />

Fach Mathematik beobachtet.<br />

Im gesamten Evaluationszeitraum waren im Unterricht in den Lerngruppen und Klassen 3 bis 22

Seite 14 von 19<br />

Schülerinnen und Schüler anzutreffen.<br />

Das gebundene Ganztagsschulangebot wird im Schuljahr 2010/2011 für alle Lernenden <strong>der</strong><br />

Schuljahrgänge 5 bis 9 vorgehalten, war in den Interviews zu erfahren und im Schulprogramm<br />

nachzulesen. Dabei sind die Ganztagsangebote als SOL-Stunden o<strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaften<br />

im Stundenplan ausgewiesen. Die zwei SOL-Stunden pro Woche in je<strong>der</strong> Klasse dienen <strong>der</strong> Erledigung<br />

von mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben. Während des Evaluationszeitraumes<br />

wurde diese Form des Lernens unter Anwesenheit einer Lehrkraft beobachtet.<br />

Im Schulprogramm wurde weiterhin festgeschrieben, dass jede Schülerin und je<strong>der</strong> Schüler mindestens<br />

drei Tage von 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr in <strong>der</strong> Schule verbringen soll. Den Lernenden stehen<br />

an mindestens zwei unterschiedlichen Tagen Arbeitsgemeinschaften (AG) zur Auswahl. Als<br />

Beispiele sind zu nennen: Streitschlichterausbildung, Programmgestaltung, Alte Handwerkstechniken,<br />

Kochen und Backen, Biologie, Physik, Schülerfirma, Schulchronik, Schulhausgestaltung,<br />

Mathematik, Künstlerisches Gestalten, Schwarzlichttheater, Lesen macht Spaß, vielfältige Angebote<br />

auf sportlichem Gebiet und vieles mehr. Diese AGs sind in vier Blöcke eingeteilt (AG-Block<br />

für Klasse 5, für Klasse 6/7, für Klasse 8/9 und für Klasse 10). Die Schülervertreter sprachen von<br />

<strong>der</strong> Verpflichtung, an zwei AGs teilzunehmen.<br />

Den Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong> 10. Klassen stehen För<strong>der</strong>kurse in den Fächern Deutsch,<br />

Mathematik und Englisch zur Verfügung.<br />

Im zur Stundentafel gehörenden Wahlpflichtbereich besteht für die Schülerschaft die Möglichkeit,<br />

einen <strong>der</strong> Wahlpflichtkurse Lebenswelten, Informatik, PBG, AnN, MM und KuK zu besuchen o<strong>der</strong><br />

eine zweite Fremdsprache zu erlernen.<br />

Übereinstimmend äußerten Schulleitung und Lehrkräfte in den Interviews, dass <strong>der</strong> Zugriff auf<br />

Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Lehrerzimmer und über die internetfähigen PC möglich<br />

sei. Die Lehrkräfte ergänzten, dass jede neue Vorschrift in den Dienstberatungen thematisiert<br />

und <strong>der</strong>en Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigt werde.<br />

Die Führung <strong>der</strong> eingesehenen Dokumente wie Klassen- und Notenbücher sowie Protokolle zu<br />

den Konferenzen erfolgte nicht durchgängig den Vorschriften entsprechend. So waren u. a. die<br />

Noten für das Lern- und Sozialverhalten in den Notenheften nicht ausgewiesen, ebenso fehlte<br />

die Gesamtnotenübersicht. In den Protokollen <strong>der</strong> Fachkonferenzen war die Teilnahme von Elternvertretern<br />

nicht erkennbar.<br />

Die Inhalte <strong>der</strong> Gesamt-, Fach- und Klassenkonferenzen entsprechen den Aufgaben laut Konferenzverordnung.<br />

Die Durchsicht <strong>der</strong> Klassenbücher ergab, dass Belehrungen und Nachbelehrungen<br />

<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler durchgeführt und alle notwendigen Angaben vorgenommen<br />

wurden.<br />

4.6 Leitungsgeschehen und Schulmanagement<br />

Die Schulleitung brachte im Interview zum Ausdruck, dass inhaltliche Schwerpunktsetzungen,<br />

Impulse für die Schulentwicklung und programmatische Arbeit permanenter Bestandteil ihrer und<br />

<strong>der</strong> Tätigkeit aller an <strong>der</strong> Schule Beteiligten seien. Für das Schuljahr 2010/2011 habe sie sich ff.<br />

Arbeitsschwerpunkte gesetzt:<br />

� die neuen Lehrpläne,<br />

� den GU,<br />

� die Abschlussprüfungen,<br />

� die Berufswahl in dem Sinne, dass die Absolventen in <strong>der</strong> Region bleiben sowie<br />

� die Weiterarbeit am schulischen Schwerpunkt <strong>der</strong> Sozialkompetenz.<br />

Befragt nach <strong>der</strong> Einbeziehung des Kollegiums, berichtete <strong>der</strong> Schulleiter von <strong>der</strong> Vorbereitung<br />

<strong>der</strong> Versetzungskonferenzen. Die Schulleitung leiste immer Unterstützung bei „schwierigen“ Eltern-<br />

und Schülergesprächen. Mitarbeitergespräche mit je<strong>der</strong> Lehrkraft würden einmal aller zwei<br />

Jahre angestrebt und i. d. R. auch so durchgeführt.

Seite 15 von 19<br />

Diese persönlichen Gespräche sind im Schulprogramm festgeschrieben.<br />

Die interviewten Lehrkräfte brachten zum Ausdruck, dass sie sich durch den Schulleiter und die<br />

stellvertretende Schulleiterin in je<strong>der</strong> Beziehung unterstützt fühlten.<br />

Auch die befragten Elternvertreterinnen bestätigten im Interview, dass sie stets „ein offenes Ohr“<br />

finden würden. Sie würden an grundsätzlichen Entscheidungen <strong>der</strong> Schule beteiligt, z. B. durch<br />

Informations- und Elternabende, an denen sie Vorschläge unterbreiten könnten. Sie berichteten<br />

von einem weitgehenden Mitspracherecht. Als Beispiel nannten sie die Beantragung und zügige<br />

Aufstellung <strong>der</strong> Schließfächer in Zusammenhang mit <strong>der</strong> Durchführung des Ganztagsschulkonzeptes.<br />

Im Interview <strong>der</strong> Schülervertreterinnen bzw. -vertreter wurde das Mitspracherecht bei <strong>der</strong> Ausgestaltung<br />

<strong>der</strong> Schule bestätigt.<br />

Im Schulprogramm <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord sind Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung<br />

in den Monaten Oktober/November und März vorgesehen. Die Schulleitung bestätigte im<br />

Interview diese Praxis und erläuterte ihr Ziel, bei je<strong>der</strong> Lehrkraft einmal in zwei Jahren zu hospitieren.<br />

Die Lehrerinnen berichteten im Interview, dass <strong>der</strong> Schulleiter mindestens einmal im Jahr den<br />

Unterricht je<strong>der</strong> Lehrkraft besuchen würde.<br />

In Bezug auf die Motivierung <strong>der</strong> Lehrkräfte zur Weiterentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen<br />

ging <strong>der</strong> Schulleiter im Interview auf die von allen einsehbare o. g. Datenbank ein, in <strong>der</strong> alle<br />

Lehrerinnen und Lehrer ihre besuchten Fortbildungsveranstaltungen eintragen würden.<br />

Grundlage <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> Schulleitung sind folgende vom Evaluationsteam eingesehenen Dokumente:<br />

� das Schulprogramm <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord im Schuljahr 2010/2011,<br />

� <strong>der</strong> im Schulprogramm enthaltene Arbeitsplan für das Schuljahr 2010/2011 und<br />

� <strong>der</strong> ebenfalls im Schulprogramm enthaltene Geschäftsverteilungsplan.<br />

Im Schulprogramm werden explizite Aussagen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung<br />

getroffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Transparenz dieser Maßnahmen gegenüber Schülerinnen,<br />

Schülern, Eltern und Lehrkräften.<br />

In diesem Zusammenhang wurde vom Evaluationsteam Einblick in die Protokolle <strong>der</strong> Gesamtkonferenzen<br />

vom Juni 2010 und Oktober 2010 genommen. Als Vorhaben <strong>der</strong> Qualitätsentwicklung<br />

wurden die Teilnahme an KALSA und das Niveau <strong>der</strong> Abschlüsse thematisiert.<br />

Der o. g. Arbeitsplan geht von dem Konzept „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und<br />

folgenden Zielen <strong>der</strong> Schule aus: Ehrlichkeit, Vertrauen, Zusammenarbeit, Disziplin, Streitkultur,<br />

Höflichkeit, Sauberkeit, Normen und Eigenverantwortung. In diesem Zusammenhang regelt er<br />

Veranstaltungen und Aktivitäten, die sowohl alle Klassen als auch einzelne Klassenstufen umfassen,<br />

sowie die entsprechenden Verantwortlichkeiten.<br />

Der Geschäftsverteilungsplan erfasst sowohl die Verantwortlichkeiten des Schulleiters, <strong>der</strong> stellvertretenden<br />

Schulleiterin und <strong>der</strong> Fachkonferenzleiterinnen bzw. -leiter als auch die Aufgaben<br />

je<strong>der</strong> einzelnen Lehrkraft. Im Interview erläuterte <strong>der</strong> Schulleiter die Motivierungsfunktion dieser<br />

transparenten Aufgabenverteilung. Sie ermögliche einen Vergleich aller Lehrerinnen und Lehrer<br />

untereinan<strong>der</strong>. Somit erfolge eine automatische Wertschätzung <strong>der</strong> Lehrkräfte, <strong>der</strong>en Aufgaben<br />

über dem Durchschnitt lägen.<br />

Im Lehrkräfteinterview wurde deutlich, dass <strong>der</strong> Jahresplan im Lehrerzimmer ausliege und regelmäßig<br />

aktualisiert werde.<br />

Befragt nach <strong>der</strong> Einhaltung <strong>der</strong> Sicherheitsvorschriften, brachte <strong>der</strong> Schulleiter im Interview zum<br />

Ausdruck, dass es eine bestellte Sicherheitsbeauftragte, eine Strahlenschutzbeauftragte und<br />

eine Chemikalienbeauftragte gebe. In den Aktivpausen seien drei Lehreraufsichten sowie die<br />

Schulsozialarbeiterin im Einsatz. Jährlich werde eine Belehrung zu einer möglichen Amoksituation<br />

durchgeführt. Es gebe einen ständig aktualisierten und für alle zugänglichen Kriseninterventionshefter.<br />

Mit <strong>der</strong> Polizei fänden halbjährliche Abstimmungen statt. Auch die Lagepläne <strong>der</strong><br />

Schule befänden sich dort.<br />

Im Lehrkräfteinterview wurde die Einhaltung <strong>der</strong> Sicherheitsstandards bestätigt.<br />

Weiterhin erläuterte <strong>der</strong> Schulleiter im Interview die Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Die<br />

Kontakte zum Landkreis seien sehr begrenzt. Die Schule nehme jedoch an Tagungen teil, um

Seite 16 von 19<br />

Präsenz zu zeigen. Unproblematisch gestalte sich die Kooperation mit <strong>der</strong> Kommune. Diese sei<br />

bestrebt, die Wünsche <strong>der</strong> Schule zu erfüllen. Allerdings sei sie noch nicht bereit, die Trägerschaft<br />

zu übernehmen.<br />

Die demokratische Mitwirkung des Schüler- und Elternrates ist im Schulprogramm erfasst. In<br />

diesem Zusammenhang legte die Schulleitung im Interview dar, dass sich die Eltern in den<br />

Fachkonferenzen „zurückhielten“. Eine intensive Beteiligung gebe es jedoch in den Klassenelternschaften<br />

und in <strong>der</strong> Gesamtkonferenz. Der Schülerrat habe sich einen Arbeitsplan erstellt<br />

und treffe sich monatlich. Dabei werde er von <strong>der</strong> stellvertretenden Schulleiterin unterstützt. Einmal<br />

im Schuljahr finde ein Schülerratsseminar statt. Hier arbeiteten die Schülervertreterinnen<br />

und -vertreter in Gruppen und erhielten Informationen zum Schulrecht. Die Ergebnisse dieser<br />

Arbeit spiegelten sich auch in <strong>der</strong> Schule wi<strong>der</strong>. So sei z. B. ein Antiaggressionsraum eingerichtet<br />

worden.<br />

Die befragten Schülerinnen und Schüler bestätigten diese Praxis und sprachen von einer guten<br />

Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> stellvertretenden Schulleiterin. Die Zusammenarbeit <strong>der</strong> Schülervertreterinnen<br />

und -vertreter mit den Klassenleiterinnen und -leitern schätzten sie differenziert, jedoch<br />

überwiegend positiv ein.<br />

Die Elternvertreterinnen und -vertreter berichteten im Interview, dass sie an den Klassen- und<br />

Gesamtkonferenzen teilnähmen. Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Elternschaft für die Fachkonferenzen würden<br />

gewählt und könnten sich auch daran beteiligen.<br />

Laut Schulprogramm liegt die Zuständigkeit für die Zusammenarbeit mit den Medien beim Schulleiter.<br />

Durch eine Arbeitsgemeinschaft von Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong> Klassenstufe 10 werden<br />

Artikel verfasst, die im Mitteilungsblatt <strong>der</strong> Stadt <strong>Jessen</strong> veröffentlicht werden.<br />

4.7 Schulklima/Schulkultur<br />

Die Eltern berichteten im Interview über ein gutes Schulklima. Sie zeigten sich sehr zufrieden mit<br />

<strong>der</strong> geleisteten Arbeit <strong>der</strong> Lehrkräfte, die oftmals über das Erwartete hinausginge. Man achte an<br />

<strong>der</strong> Schule auf die sozialen Beziehungen, war zu erfahren und es wurde berichtet, dass es auch<br />

schon vorkam, dass Schüler vom Gymnasium wegen des Schulklimas zurückwechselten, obgleich<br />

die Leistungen für das Gymnasium vorhanden waren. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis sei<br />

geprägt von wechselseitiger Achtung. Dies entsprach auch den Beobachtungen des Evaluationsteams<br />

während des Schulbesuchs. Schulzufriedenheit und Identifikation mit <strong>der</strong> Schule wurden<br />

in allen Interviews deutlich. Die Schulleitung informierte, dass die Auswertungen bisheriger Evaluationen<br />

(StEG, SEIS) einen hohen Grad an Schulzufriedenheit ergaben und eine Beschwerdepraxis<br />

an <strong>der</strong> Schule existiere, die eine hohe Elternzufriedenheit zeige. Das Verhältnis Lehrer-<br />

Schüler-Eltern sei ihrer Meinung nach sehr entspannt.<br />

Die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong> wird als Ort des Lernens, aber auch als Lebensort von Schülerinnen<br />

und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern verstanden. Im Schulprogramm sind folgende Leitsätze<br />

formuliert:<br />

� Die Schule ist bestimmt vom Miteinan<strong>der</strong> nach verabredeten Regeln.<br />

� Ziel <strong>der</strong> Erziehung ist es, Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit und zum friedlichen<br />

Miteinan<strong>der</strong> zu erziehen.<br />

� Lernbereite Schülerinnen und Schüler tragen zur positiven Atmosphäre genauso bei wie<br />

motivierte Lehrerinnen und Lehrer.<br />

� Guter Unterricht wird geprägt durch Projekte, Methodenvielfalt, Kreativität und Einbeziehung<br />

aller Schüler in den Lernprozess.<br />

� Soll Schule als gut empfunden werden, müssen sich alle beteiligten Gruppen einbringen<br />

und sich mit <strong>der</strong> Schule identifizieren können.<br />

Die Schulleitung informierte, dass nach <strong>der</strong> Verständigung <strong>der</strong> Lehrerschaft über die Inhalte des

Seite 17 von 19<br />

Schulprogramms im Jahr 2005 entschieden wurde, ein umfängliches Papier zu entwickeln, das<br />

gleichzeitig einem Arbeitsplan entspreche und im zweijährigen Turnus aktualisiert werde. Das<br />

vorliegende 68 Seiten umfassende Schulprogramm beschreibt alle Arbeitsbereiche und <strong>der</strong>en<br />

konkrete Umsetzung. Entsprechend werden Terminsetzungen und Verantwortlichkeiten ausgewiesen.<br />

Das Programm behandelt u. a. ausführlich die Bereiche Erziehung, Unterricht, Evaluation<br />

<strong>der</strong> schulischen Erfolge, Berufswahlvorbereitung, Gestaltung des Schullebens und Öffnung<br />

<strong>der</strong> Schule nach außen.<br />

Die Analyse des Schulprogramms ergab, dass die Schule sich an externen Evaluationen beteiligt<br />

und folgende Möglichkeiten genutzt wurden und weiterhin genutzt werden sollen:<br />

a) Befragungen durch das Land Sachsen-Anhalt<br />

b) Befragungen im Rahmen von SEIS<br />

c) Befragungen im Rahmen von StEG.<br />

Die Mittel zur internen Evaluation sind u. a.:<br />

a) Ergebnisse von Klassenarbeiten<br />

b) Analyse <strong>der</strong> Klassensituationen durch Klassen- und Schulleitung<br />

c) Gespräche mit Eltern- und Schülervertretern<br />

Das Schulprogramm entstand durch Mitwirkung von Schulleitung und Lehrkräften. Für die Arbeit<br />

am Schulprogramm existiere eine Steuergruppe, die auch für die Fortschreibung verantwortlich<br />

zeichne, informierten die Lehrkräfte im Interview. Eltern- und Schülerschaft, so die Informationen<br />

aus den Interviews, sind in die Schulprogrammentwicklung nicht involviert.<br />

An <strong>der</strong> Schule finden regelmäßige Elternversammlungen statt, informierten die Eltern im Interview.<br />

Ferner gebe es in unregelmäßigen Abständen Elternstammtische, die vor allem anlassbezogen<br />

seien und etwa vier- bis fünfmal im Jahr organisiert werden. Die Eltern berichteten über<br />

ihre Beteiligung am schulischen Leben und verwiesen in diesem Zusammenhang auf den Tag<br />

<strong>der</strong> offenen Tür, den Sponsorenlauf, den Chor, die AG Theater, Weihnachtsauftritte und weitere<br />

Projekte, die ins Leben gerufen werden (z. B. Afrika-Tag), in die „…man immer einbezogen wird.“<br />

Die Organisation laufe über die Klassen, wobei die Initiative von beiden Seiten ausgehe, informierte<br />

die Schulleitung.<br />

Den Dokumenten war zu entnehmen, dass die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord auf <strong>der</strong> Schulpartnerschaftsbörse<br />

am 10.02.2009 Kontakte in den osteuropäischen Raum anbahnte und sich seit<br />