Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke - AOK-Gesundheitspartner

Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke - AOK-Gesundheitspartner

Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke - AOK-Gesundheitspartner

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

SPEZIAL<br />

Das <strong>AOK</strong>-Forum <strong>für</strong> Politik, Praxis und Wissenschaft<br />

Spezial 7 - 8/2002<br />

Disease-Management der <strong>AOK</strong><br />

<strong>Mehr</strong> <strong>Lebensqualität</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong><br />

+++ Ziele, Methoden, Erfahrungen

Inhalt<br />

Vorwort<br />

Ein Plus <strong>für</strong> die Patienten<br />

von Rolf Hoberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Disease-Management im Überblick<br />

Auf dem Weg zu mehr Gesundheit<br />

von Gabriele Müller de Cornejo und Jens-Martin Hoyer . . . . . . . . . 4<br />

Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />

Informieren statt bevormunden<br />

von Peter Thaddäus Sawicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Hausarzt-Praxis<br />

Die stillen Reserven mobilisieren<br />

von der G+G-Redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Lese- und Webtipps<br />

■ <strong>AOK</strong> Bundesverband<br />

Disease-Management-Programme im<br />

Rahmen der Reform des Risikostrukturausgleichs,<br />

Beilage zum Deutschen<br />

Ärzteblatt vom 8. März 2002,<br />

Bestelladresse: DMP@bv.aok.de<br />

■ Berger/Sawicki/Schmacke (Hrsg.)<br />

Stichwort: Diabetes. Dokumentation<br />

eines internationalen Symposiums.<br />

G+G Kleine Reihe, Bonn 2002,<br />

Bestell-Fax KomPart: (0228) 84900246<br />

■ Bundesgesundheitsministerium<br />

<strong>Mehr</strong> Gesundheit ist möglich. Disease-<br />

Management-Programme verbessern<br />

die Behandlungsqualität,<br />

Pressemitteilung Nr. 37 vom 27.3.2002<br />

www.bmgesundheit.de<br />

■ Forum <strong>für</strong> Gesundheitspolitik<br />

Disease-Management-Programme<br />

konkret, Berlin 2001<br />

■ Jacobs/Häussler<br />

Disease-Management im künftigen<br />

Kassenwettbewerb; in: G+G-Wissenschaft,<br />

1/2002, S. 24-31<br />

■ Lauterbach, Karl W.<br />

Disease Management in Deutschland –<br />

Voraussetzungen, Rahmenbedingungen,<br />

Faktoren zur Entwicklung, Implementierung<br />

und Evaluation, Köln 2001<br />

■ Müller de Cornejo, G./Linnenbürger, J.<br />

Disease-Management-Programme: Der<br />

erste Schritt ist getan; in: G+G,<br />

6/2002, S. 20-21<br />

■ Nadolski, H.<br />

Disease Management in den USA; in: G+G<br />

Wissenschaft, 1/2002, S. 16-23<br />

■ Sachverständigenrat<br />

<strong>für</strong> die Konzertierte Aktion<br />

im Gesundheitswesen<br />

Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit.<br />

Band III: Über-, Unter- und<br />

Fehlversorgung, Bonn 2001,<br />

PDF-Datei unter www.svr-gesundheit.de<br />

■ G+G-Spezial zum Risikostrukturausgleich<br />

<strong>Mehr</strong> Gleichgewicht im Wettbewerb.<br />

Der neue Risikostrukturausgleich.<br />

G+G-Spezial 2/2002;<br />

Bestell-Fax: (0228) 84900246<br />

Pilotprojekt in Baden-Württemberg<br />

„DMP“ lernt laufen<br />

von Jürgen Graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

DMP-Entstehungsgeschichte<br />

Kritik wider besseren Wissens<br />

von Norbert Schmacke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Diabetiker-Versorgung<br />

Zur Debatte um die beste Therapie<br />

von Michael Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Fünf Fragen, fünf Antworten<br />

Disease-Management auf einen Blick<br />

von der G+G-Redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

■ www.aok.de<br />

<strong>AOK</strong>-Die Gesundheitskasse:<br />

Programme <strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong><br />

■ www.aok-presse.de<br />

Hintergrundinformationen zu<br />

Disease-Management und zum RSA<br />

■ www.bmgesundheit.de<br />

Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit<br />

■ www.svr-gesundheit.de<br />

Sachverständigenrat <strong>für</strong><br />

die Konzertierte Aktion<br />

im Gesundheitswesen<br />

■ www.leitlinien.de<br />

Leitlinien-Information<br />

der Ärztlichen Zentralstelle<br />

Qualitätssicherung

Vorwort<br />

Ein Plus <strong>für</strong><br />

die Patienten<br />

In anderen Ländern bereits bewährt,<br />

in der Bundesrepublik noch Neuland:<br />

Disease-Management. Warum die<br />

„gemanagte“ Versorgung nicht nur <strong>für</strong><br />

<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong> eine große Chance ist,<br />

erläutert Rolf Hoberg.<br />

Disease-Management in Deutschland – das ist<br />

ein Plus <strong>für</strong> viele! An erster Stelle sind dabei die<br />

Patientinnen und Patienten zu nennen. Nicht<br />

erst seit dem Gutachten des Sachverständigenrates<br />

<strong>für</strong> die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen zur<br />

Über-, Unter- und Fehlversorgung wissen wir, dass die<br />

Versorgung von <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>n hierzulande Mängel<br />

aufweist. Überflüssige Doppeluntersuchungen, unkoordiniertes<br />

Nebeneinander von haus- und fachärztlichem Sektor,<br />

Defizite in der psychosozialen Betreuung und beim<br />

Selbstmanagement der Patienten – das Verbesserungspotenzial<br />

ist erheblich. Und genau dieses Potenzial soll<br />

und kann Disease-Management ausschöpfen. Dabei steht<br />

eine bessere Koordinierung der Behandlungsabläufe im<br />

Mittelpunkt: Es ist eine alte Schwäche des bundesdeutschen<br />

Gesundheitswesens, dass zwar zahlreiche Behandlungsoptionen<br />

und -kapazitäten vorhanden sind,<br />

die Behandlungsabläufe aber teilweise nur mangelhaft<br />

aufeinander abgestimmt werden. Im Disease-Management<br />

der <strong>AOK</strong>, das unter dem Namen Curaplan läuft,<br />

übernimmt darum der behandelnde Arzt die Rolle eines<br />

medizinischen Lotsens.<br />

Disease-Management ist aber nicht nur <strong>für</strong> die Versicherten<br />

ein Pluspunkt. Die neuen Programme tragen<br />

auch dazu bei, Verwerfungen im Wettbewerb abzuflachen.<br />

Bislang ist es <strong>für</strong> eine Kasse eine unternehmenspolitische<br />

Gratwanderung, wenn sie sich stärker als andere<br />

Mitbewerber um ihre <strong>chronisch</strong> kranken Versicherten<br />

kümmert: Folgt sie diesem sozialpolitischen Auftrag, verschlechtert<br />

sie ihre Position im Wettbewerb; versucht sie<br />

dagegen, vor allem junge und gesunde Kunden zu gewinnen,<br />

gerät das Solidarprinzip aus dem Blickfeld. Die Verknüpfung<br />

von Disease-Management-Programmen (DMP)<br />

mit dem Risikostrukturausgleich entschärft diesen Widerspruch:<br />

<strong>Kranke</strong>nkassen, die in DMP investieren, erhalten<br />

künftig mehr Geld aus dem Risikostrukturausgleich als<br />

Kassen, die dies nicht tun. Damit leiten DMP eine Trendumkehr<br />

im Kassen-Wettbewerb ein.<br />

Disease-Management stellt darüber hinaus <strong>für</strong> die Leistungserbringer<br />

im Gesundheitswesen ein interessantes<br />

Feld dar. Zum einen bietet sich engagierten Ärzten Gelegenheit,<br />

durch eine engere Zusammenarbeit mit anderen<br />

Kollegen und medizinischen Einrichtungen mehr als<br />

bisher <strong>für</strong> ihre Patientinnen und Patienten tun zu können.<br />

Zum anderen gewinnen Leistungserbringer-Gruppen, die<br />

hochwertige DMP-Pakete schnüren, im Wettbewerb an<br />

Profil.<br />

Das Disease-Management stellt nicht zuletzt die<br />

Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung im bundesdeutschen<br />

Gesundheitswesen unter Beweis. Zwar waren die<br />

Verhandlungen zwischen Leistungserbringern und <strong>Kranke</strong>nkassen<br />

beileibe nicht immer einfach. Doch unterm<br />

Strich bleibt festzuhalten, dass die Selbstverwaltung im<br />

Koordierungsausschuss zu klaren Anforderungsprofilen<br />

an Disease-Management-Programme gekommen ist. Daran<br />

ändern auch Kampagnen einzelner Interessenvertreter<br />

nichts: DMP sind keine Billigmedizin, sondern <strong>für</strong> <strong>chronisch</strong><br />

<strong>Kranke</strong> konzipierte Behandlungsprogramme, die sich<br />

im internationalen Vergleich sehen lassen können.<br />

Zugegeben: Es ist noch manche Hürde – insbesondere<br />

im Vertragsbereich – zu nehmen, bevor die Programme<br />

flächendeckend in Deutschland zur Verfügung stehen.<br />

Doch die Reformchancen, die die Politik mit dem Disease-<br />

Management eröffnet hat, sollten die Akteure im Gesundheitswesen<br />

nutzen – im Interesse der Patientinnen<br />

und Patienten.<br />

Dr. Rolf Hoberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender<br />

des <strong>AOK</strong>-Bundesverbandes<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 3

Sieben Meilensteine<br />

01. Januar 2002<br />

RSA-Reform tritt in Kraft<br />

28. Januar 2002<br />

Koordinierungsausschuss<br />

empfiehlt DMP <strong>für</strong><br />

● Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2<br />

● Koronare Herzkrankheiten<br />

● Chronische Atemwegserkrankungen<br />

(Asthma, COPD)<br />

● Brustkrebs<br />

13. Mai 2002<br />

Der Koordinierungsausschuss<br />

einigt sich auf Anforderungen<br />

<strong>für</strong> die Ausgestaltung des DMP<br />

<strong>für</strong> Diabetes Typ 2.<br />

Die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses<br />

dienen dem<br />

Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit<br />

als Grundlage <strong>für</strong> die Verordnung<br />

zum Risikostrukturausgleich.<br />

13. Juni 2002<br />

Der Koordinierungsausschuss<br />

einigt sich auf Anforderungen<br />

an die Ausgestaltung des DMP<br />

<strong>für</strong> Brustkrebs.<br />

1. Juli 2002<br />

Rechtsverordnung <strong>für</strong> DMP<br />

● Diabetes Typ 2<br />

● Brustkrebs<br />

2. Jahreshälfte 2002<br />

DMP-Verträge zwischen<br />

Ärzten und <strong>Kranke</strong>nkassen<br />

Akkreditierung der Verträge durch<br />

das Bundesversicherungsamt<br />

DMP-Start<br />

Versicherte schreiben sich<br />

in <strong>AOK</strong>-Curaplan ein.<br />

Disease-Management im Überblick<br />

Auf dem Weg<br />

zu mehr Gesundheit<br />

Idee und Erfahrungen stammen aus den USA: Chronisch <strong>Kranke</strong> profitieren<br />

von einer strukturierten Betreuung und Therapie. Gabriele Müller de<br />

Cornejo und Jens-Martin Hoyer zeigen Hintergrund und Konzept des<br />

Disease-Managements auf. Die <strong>AOK</strong> setzt die Disease-Management-<br />

Programme unter dem Namen Curaplan in die Praxis um.<br />

Das Gutachten des Sachverständigenrates <strong>für</strong> die Konzertierte Aktion im<br />

Gesundheitswesen zur Über-, Unter- und Fehlversorgung fiel beschämend<br />

aus. Die Experten mahnen darin insbesondere bei acht Krankheiten<br />

erhebliche Verbesserungen an: Diabetes, Schlaganfall, Asthma und<br />

<strong>chronisch</strong>e Lungenerkrankungen, Krebs, Rückenleiden, Depressionen, Koronare<br />

Herzkrankheit, Zahnerkrankungen und Kieferorthopädie. Bislang sei beispielsweise<br />

in der Diabetikerversorgung kein Durchbruch erzielt worden, obwohl einfache Methoden<br />

<strong>für</strong> Diagnose und eindeutige Erkenntnisse <strong>für</strong> die Behandlung und Erfolgskontrolle<br />

vorliegen: Die Versorgung erfolge vor allem zu unkoordiniert.<br />

Disease-Management hat demgegenüber zum Ziel, die Versorgung von <strong>chronisch</strong><br />

<strong>Kranke</strong>n zu verbessern. Patienten, die langsam sich entwickelnde und andauernde<br />

Krankheiten haben, sollen durch eine gut abgestimmte, kontinuierliche Betreuung<br />

und Beratung mehr <strong>Lebensqualität</strong> erlangen und vor Spätfolgen ihrer Erkrankung<br />

bewahrt werden. Das Disease-Management soll langfristig aber auch Kosten sparen.<br />

Die direkten Kosten beispielsweise von Diabetes in Deutschland wurden 1994 auf<br />

über drei Milliarden Euro geschätzt.<br />

Disease-Management-Programme (DMP) stammen aus den Vereinigten Staaten.<br />

Dort waren regionale DMP sehr erfolgreich, beispielsweise das Diabetes Roadmap<br />

Programm von Group Health Cooperative of Puget Sound. Die Idee ist bestechend:<br />

Für die wirksame Behandlung moderner Volkskrankheiten („disease“ = Krankheit,<br />

Leiden) reicht es nicht aus, wenn der Patient in akut bedrohlichen Situationen zum<br />

Arzt geht. Insbesondere <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong> benötigen vielmehr eine kontinuierliche<br />

Betreuung, die <strong>für</strong> eine stabile körperliche Verfassung sorgt.<br />

Der Begriff „Management“ drückt aus, dass es in den Disease-Management-Programmen<br />

nicht um die traditionelle ärztliche Intervention in Krisensituationen, sondern<br />

um die langfristige Planung und Strukturierung der Patientenbetreuung geht.<br />

Die Ziele von Disease-Management gehören zu den ehrgeizigsten, die sich die<br />

Gesundheitspolitik stellen kann. DMP verbessern die Qualität der medizinischen<br />

Versorgung und vermeiden akute, kostenintensive und den Patienten belastende<br />

Stadien <strong>chronisch</strong>er Erkrankungen. In den Disease-Management-Programmen wird<br />

den Patienten eine Behandlung nach neuesten, gesicherten medizinischen Erkenntnissen<br />

garantiert. Zudem unterstützen DMP die Eigenaktivität und die Gesundheitskompetenzen<br />

der Patienten. Beispielsweise sollen alle im Rahmen von Disease-<br />

Management betreuten Diabetiker Zugang zu strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen<br />

und publizierten Schulungsprogrammen erhalten, in denen sie einen<br />

eigenverantwortlichen Umgang mit ihrer Erkrankung trainieren. Auch die Ärzte werden<br />

geschult, damit die vertraglich vereinbarten Versorgungsziele erreicht werden.<br />

Die Inhalte der Leistungserbringer-Schulungen zielen unter anderem auf die sektorenübergreifende<br />

Zusammenarbeit ab.<br />

4 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang

Die rot-grüne Bundesregierung schuf mit verschiedenen<br />

Regelungen im Sozialgesetzbuch V, die am 1. Januar<br />

2002 in Kraft traten, die Grundlage <strong>für</strong> die deutschen Disease-Management-Programme.<br />

Der Gesetzgeber koppelt<br />

sie an den Risikostrukturausgleich (RSA): <strong>Kranke</strong>nkassen,<br />

deren Versicherte erfolgreich an DMP teilnehmen, erhalten<br />

zukünftig höhere Ausgleichszahlungen aus dem gemeinsamen<br />

Finanztopf der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung.<br />

Damit wurde auf die sozialpolitische Forderung reagiert,<br />

die hohen Behandlungskosten <strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong><br />

gerechter zu verteilen. Erstmals wird im RSA auf diese<br />

Weise indirekt berücksichtigt, wie häufig, lange und<br />

schwer ein Versicherter krank ist. Der Koordinierungsausschuss<br />

der Ärzte und <strong>Kranke</strong>nkassen, der dem Bundesgesundheitsministerium<br />

die medizinischen und datenrechtlichen<br />

Anforderungen <strong>für</strong> DMP vorschlägt, hat am 28. Januar<br />

2002 folgende <strong>chronisch</strong>e Krankheiten <strong>für</strong> strukturierte<br />

Behandlungsprogramme empfohlen: Diabetes mellitus<br />

(Typ 1 und Typ 2), Chronische Atemwegserkrankungen<br />

(zum Beispiel Asthma und COPD), Brustkrebs und<br />

Koronare Herzkrankheit.<br />

Arzt bekommt Entscheidungshilfen an die Hand<br />

Von großer Bedeutung im Disease-Management sind die<br />

evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen <strong>für</strong> die Therapie<br />

(Evidenz: Deutlichkeit, einleuchtende Erkenntnis,<br />

überwiegende Gewissheit). Evidenzbasierte Medizin führt<br />

das Wissen aus systematischer Forschung und der klinischen<br />

Erfahrung des Arztes zusammen. Laut David<br />

Sackett, ihrem bekanntesten Vertreter, ist evidenzbasierte<br />

Medizin „der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige<br />

Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen<br />

Evidenz <strong>für</strong> Entscheidungen in der medizinischen<br />

Versorgung individueller Patienten.“ Die evidenzbasierten<br />

Entscheidungsgrundlagen im Disease-Management<br />

informieren Arzt und Patient über den neuesten<br />

Stand des medizinischen Wissens zum Beispiel bei der Behandlung<br />

von Diabetes oder Brustkrebs.<br />

Diese Entscheidungsgrundlagen sind keine „Rezeptbücher“<br />

<strong>für</strong> eine „Kochbuchmedizin“, sondern helfen bei<br />

der Orientierung. Denn welche Studien aussagekräftig,<br />

welche Therapien ausreichend erprobt und welche Medikamente<br />

wirksam sind – das ist <strong>für</strong> den einzelnen Arzt häufig<br />

kaum überschaubar. Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />

gehen von der Überlegung aus, das aktuelle<br />

medizinische Wissen in konkrete Vorschläge <strong>für</strong> Prävention,<br />

Diagnostik, Therapie und Nachsorge umzusetzen,<br />

um eine gemeinsame Entscheidung des Arztes und des<br />

informierten Patienten <strong>für</strong> einen Behandlungsplan vorzubereiten.<br />

Kein gläserner Patient durch Disease-Management<br />

In den Verhandlungen zwischen Ärzteschaft und <strong>Kranke</strong>nkassen<br />

wurde um die Details der Dokumentation zäh gerungen.<br />

Die Ärzte müssen auf allgemein verbindlichen<br />

Formularen die Behandlung innerhalb der DMP dokumentieren.<br />

Die Verhandlungspartner einigten sich im Mai<br />

2002 auf eine zweiteilige Dokumentation <strong>für</strong> Diabetes<br />

mellitus. In einer Teildokumentation erhalten die <strong>Kranke</strong>nkassen<br />

nur die Daten, die sie <strong>für</strong> die Wahrung ihrer gesetzlich<br />

geregelten Aufgaben bei der Durchführung von<br />

DMP benötigen: allgemeine Daten, wie Stammdaten,<br />

Diagnose, einige allgemeine Statusdaten sowie in begrenztem<br />

Umfang medizinische Angaben, die <strong>für</strong> die Betreuung<br />

der Versicherten wichtig sind (unter anderem die Wahrnehmung<br />

der Arzttermine). Nur die Volldokumentation<br />

enthält die detaillierten Befunde (zum Beispiel Langzeitblutzuckerwert<br />

HbA1c, Body-Mass-Index, Blutdruck). Die<br />

Daten der Volldokumentation gehen an eine gemeinschaftliche<br />

Einrichtung, z. B. der <strong>Kranke</strong>nkassen und der<br />

Kassenärztlichen Vereinigungen. Von dieser Stelle werden<br />

die Daten pseudonymisiert und durch die <strong>Kranke</strong>nkassen<br />

und Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam zur medizinischen<br />

Qualitätssicherung genutzt sowie an Forschungsinstitute<br />

weitergeleitet, die DMP wissenschaftlich<br />

standpunkt<br />

Jörg Wohlhüter, Vorsitzender<br />

des Sozialverbandes VdK in Bayern<br />

Zarte Versuche<br />

nicht niedermachen<br />

■ Sicherlich liefern die Disease-Management-Programme nicht das<br />

ultimative gesundheitspolitische Allheilmittel. Sie könnten jedoch –<br />

ähnlich wie die Fallpauschalen in den Kliniken – einen ersten bescheidenen<br />

Anstoß geben <strong>für</strong> mehr Wirtschaftlichkeit auf dem Gesundheitsmarkt.<br />

Die Art und Weise, wie man diese zaghaften Versuche niedermacht,<br />

ist erschreckend: Man beruft sich auf die letzten abendländischen Werte<br />

und denkt nur an das eigene Geld. Sollte sich diese Methode auch nach<br />

der Bundestagswahl fortsetzen, dann machen sich die Repräsentanten<br />

einer mittelalterlichen Sozialpolitik mitschuldig am Niedergang unseres<br />

Wirtschaftssystems und damit auch einer solidarischen Gesundheitsversorgung.<br />

Im Interesse des Projektes Disease-Management sollte jedoch<br />

der überzogene, schulmeisterliche Ansatz und die sensible Datenschutzlage<br />

überdacht werden. Ein gängigerer Begriff als Disease-Management<br />

wäre hilfreich und kundenfreundlich.<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 5

„Curaplan“ <strong>für</strong> Brustkrebs<br />

Schritt 1: Diagnose<br />

Curaplan Brustkrebs startet, wenn histologisch<br />

gesichert ist, dass ein bösartiger<br />

Tumor in der Brustdrüse besteht. Die Diagnose<br />

erfolgt durch:<br />

● ärztliche Untersuchung,<br />

● Mammographie in zwei Ebenen,<br />

● Gewebeentnahme<br />

Schritt 2: Operation<br />

Bei Tumoren bis vier Zentimeter Größe<br />

ist eine brusterhaltende Operation genauso<br />

erfolgreich wie bei einer Entfernung<br />

des gesamten Brustgewebes. Ziel<br />

der brusterhaltenden Operation ist die<br />

vollständige Entfernung des Karzinoms<br />

bei gleichzeitiger Berücksichtigung des<br />

kosmetischen Ergebnisses.<br />

Schritt 3: Lymphknoten-Kontrolle<br />

Bei Tumoren, die in umliegendes Gewebe<br />

wuchern, sollten mindestens zehn<br />

Lymphknoten entfernt und untersucht<br />

werden.<br />

Schritt 4: Ergänzende Therapie<br />

Die Ärzte besprechen mit der Patientin<br />

zunächst, wie groß das Risiko ist, dass<br />

der Krebs erneut in der Brust oder an anderen<br />

Stellen im Körper entsteht. Die anschließende<br />

Behandlung zielt darauf ab,<br />

möglicherweise vorhandene winzige<br />

Tochtergeschwülste zu zerstören und<br />

damit das Risiko des Rückfalls zu senken.<br />

Zu den Behandlungsvorschlägen gehört<br />

grundsätzlich die Strahlentherapie. Bei<br />

allen Frauen sollte die Option einer Hormon-<br />

und Chemotherapie geprüft werden;<br />

Arzt und Patientin treffen dann unter<br />

Abwägung von Nutzen und Risiko zusammen<br />

die Entscheidung.<br />

Schritt 5: Leben nach dem Krebs<br />

Die Nachsorge ist nicht nur als Verlaufskontrolle<br />

oder Nachbeobachtung zu verstehen,<br />

sondern soll einen Beitrag zur<br />

physischen, psychischen und psychosozialen<br />

Rehabilitation der Patientinnen<br />

leisten. Sie soll sich an den Symptomen<br />

orientieren und ist den individuellen<br />

Bedürfnissen der Frauen anzupassen.<br />

Alle sechs Monate sollten als Mindestbestandteile<br />

einer Nachsorge Anamnese,<br />

körperliche Untersuchung und Aufklärung<br />

und Information erfolgen.<br />

auswerten – vom gläsernen Patienten kann also keine Rede sein. Dieser Kompromiss<br />

der Vertragspartner ist die Grundlage <strong>für</strong> die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums,<br />

mit der die Anforderungen an Disease-Management-Programme<br />

im Detail geregelt werden.<br />

„Curaplan“ der <strong>AOK</strong> zunächst <strong>für</strong> Diabetiker und Brustkrebs-Patientinnen<br />

Das DMP der Gesundheitskasse heißt Curaplan. Im <strong>AOK</strong>-Konzept ist der behandelnde<br />

Arzt der zentrale Disease-Manager. Das Vertrauen, das in regelmäßigen Gesprächen<br />

zwischen Arzt und Patient entsteht, ist eine wichtige Grundlage <strong>für</strong> eine<br />

langfristige und wirksame Betreuung des Patienten. Häufig haben die Patienten mehrere<br />

Erkrankungen gleichzeitig: Der behandelnde Arzt hat den Überblick darüber<br />

und kann die Rolle eines Koordinators zwischen den verschiedenen medizinischen<br />

Disziplinen und Sektoren übernehmen.<br />

Medizinisches Ziel von Curaplan <strong>für</strong> Diabetiker ist unter anderem, die Spätfolgen<br />

der Zuckerkrankheit wie Erblindung und Nierenfunktionsstörungen abzuwenden.<br />

Ist Diabetes Typ 2 diagnostiziert, kann der Patient sich in Curaplan einschreiben. Zu<br />

den Voraussetzungen der Teilnahme gehört außerdem die grundsätzliche Bereitschaft<br />

des Patienten zur aktiven Mitwirkung. Der Arzt klärt den Patienten über Nutzen und<br />

Risiken der möglichen Maßnahmen auf, schlägt ihm eine Therapie vor und vereinbart<br />

mit ihm zusammen Therapieziele. In Schulungen lernt der Diabetiker, sein Leben<br />

und seine Krankheit aufeinander abzustimmen. Dabei geht es zum Beispiel um<br />

eine krankheitsspezifische Ernährung, die Blutdruck- und Blutzucker-Selbstkontrolle,<br />

die Interpretation der Werte und die richtigen Schlussfolgerungen aus den Messungen.<br />

Benötigt der Patient Medikamente, sollte der Arzt vorrangig solche wählen,<br />

deren Nutzen und Sicherheit in prospektiven, randomisierten Langzeitstudien nachgewiesen<br />

worden ist. Je nach dem Gesundheitsrisiko des Patienten erfolgen alle drei<br />

bis sechs Monate weitere Arztkontakte. Der Arzt überprüft medizinische Messwerte<br />

und untersucht den Patienten auf Anzeichen <strong>für</strong> Folgeschäden.<br />

Auch <strong>für</strong> das Disease-Management bei Brustkrebs hat das Bundesgesundheitsministeriums<br />

bereits eine Rechtsverordnung erlassen. Die Brustkrebs-Therapie setzt eine<br />

interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation voraus. Während der gesamten<br />

Behandlung ist eine psychosoziale Betreuung zu sichern, die an die individuelle<br />

Situation der Patientin angepasst ist. Das erfordert kommunikative Kompetenzen<br />

und eine erhöhte diagnostische Aufmerksamkeit gegenüber psychischen Konflikten<br />

und Belastungen bei Patientinnen und deren Angehörigen. Im Rahmen von Curaplan<br />

(siehe Kasten links) wird mit den Brustkrebs-Patientinnen vor Beginn der Therapie<br />

ausführlich über ihre Erkrankung und die Behandlungsalternativen gesprochen.<br />

In einem patientenzentrierten Gespräch spielt die emotionale Befindlichkeit<br />

der Erkrankten eine wichtige Rolle. Jeder Behandlungsschritt sollte zusammen mit<br />

der aufgeklärten Patientin diskutiert und entschieden werden. Alle Patientinnen sollen<br />

insbesondere über die brusterhaltende Therapie, die Brustamputation und die<br />

Möglichkeiten der Wiederherstellung der Brust aufgeklärt werden. Ihnen ist eine angemessene<br />

Zeit <strong>für</strong> die Entscheidungsfindung einzuräumen.<br />

Die <strong>AOK</strong> setzt sich da<strong>für</strong> ein, dass möglichst viele Patienten die Vorteile von Curaplan<br />

nutzen können. Disease-Management stärkt insgesamt den sozialen Aspekt in<br />

der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung. Investitionen in die Versorgung <strong>chronisch</strong><br />

<strong>Kranke</strong>r lohnen sich künftig wieder – ein Sieg <strong>für</strong> das Solidarprinzip. ◆<br />

Dr. Gabriele Müller de Cornejo und Jens-Martin Hoyer leiten das DMP-Projektmanagement des<br />

<strong>AOK</strong>-Bundesverbandes.<br />

<strong>Mehr</strong> Infos<br />

Kontakt zur DMP-Projektleitung des <strong>AOK</strong>-Bundesverbandes per E-Mail: dmp@bv.aok.de;<br />

Hintergrund-Informationen zum DMP im Internet unter: www.aok-presse.de<br />

6 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang

Peter Thaddäus Sawicki, Chefarzt<br />

im St. Franziskus-Hospital in Köln<br />

und Vorstandsmitglied des Netzwerkes<br />

Evidenz-basierte Medizin Deutschland<br />

■ G+G: Wie unterscheiden sich die evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen<br />

– wie sie <strong>für</strong> Curaplan jetzt vorliegen<br />

– von in anderen Ländern üblichen evidenzbasierten<br />

Leitlinien?<br />

■ Peter Thaddäus Sawicki: Der wesentliche Unterschied zu<br />

den bislang üblichen Leitlinien liegt darin, dass die evidenzbasierten<br />

Entscheidungsgrundlagen keine direkten Handlungsanweisungen<br />

enthalten, sondern konkrete, praxisrelevante<br />

Inhalte vermitteln. Die Entscheidung, ob eine bestimmte<br />

Maßnahme angezeigt ist oder nicht, muss dem Patienten<br />

und seinem Arzt obliegen und nicht einem wissenschaftlichen<br />

Papier. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen:<br />

Die üblichen Leitlinien fordern auf, zum Beispiel:<br />

„Nach einem Herzinfarkt sollen Betablocker gegeben werden“.<br />

Die Entscheidungsgrundlagen informieren dagegen:<br />

„Nach einem Herzinfarkt ist das Risiko innerhalb von zwei<br />

Jahren zu versterben bei Patienten im Alter unter 70 Jahren<br />

mit Betablocker-Therapie elf Prozent und ohne Betablocker-Therapie<br />

19 Prozent.“<br />

■ Wie wird die Brücke geschlagen zwischen der Theorie<br />

der evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen und der<br />

ärztlichen Praxis?<br />

■ Die meisten üblichen Leitlinien evaluieren zunächst die<br />

wissenschaftliche Literatur und stellen sie dann bewertet<br />

dar. Die Entscheidungsgrundlagen gehen von täglichen<br />

praktischen Problemen in der Behandlung und Diagnose<br />

der Patienten aus und beschreiben die relevanten wissenschaftlichen<br />

Inhalte. Nach dem Ansatz der evidenzbasierten<br />

Entscheidungsgrundlagen gibt es keine absolut richtige<br />

oder falsche Entscheidung in der praktischen Medizin, sie<br />

muss immer neu <strong>für</strong> den jeweiligen Fall gefunden werden.<br />

Das bedeutet dann konkret, dass im Gegensatz zu den üblichen<br />

Leitlinien die Entscheidungsgrundlagen weder den<br />

Patienten noch seinen Arzt durch eine allgemeine Vorwegnahme<br />

der Entscheidung bevormunden, sie informieren<br />

lediglich. Der Patient und der Arzt und nicht die Leitlinie<br />

entscheiden dann zusammen individuell nach einer konkreten<br />

Information über die Diagnostik und Therapie.<br />

evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />

Informieren<br />

statt bevormunden<br />

Wichtiges Element der Disease-Management-Programme sind<br />

die evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen <strong>für</strong> die Behandlung.<br />

Peter Thaddäus Sawicki erläutert, wie diese Entscheidungshilfen<br />

aufgebaut sind und wie sie die Therapie unterstützen.<br />

■ Die Entscheidung <strong>für</strong> oder gegen eine Behandlung kann<br />

also im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen?<br />

■ Ja, durchaus. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass ein Patient<br />

sagt: „Die Nebenwirkungen des Betablockers sind <strong>für</strong><br />

mich sehr einschränkend. Wenn ich weiß, dass 13 von 14<br />

Patienten von der Therapie nicht profitieren, verzichte ich<br />

lieber auf Betablocker.“ Ein anderer Patient wird angesichts<br />

des Überlebensvorteils durch diese Präparate die Nebenwirkungen<br />

<strong>für</strong> erträglich halten. Die Entscheidungsgrundlagen<br />

fördern also den mündigen Patienten. – Ein praktisch ganz<br />

wesentlicher Unterschied zu den üblichen Leitlinien ist die<br />

Genauigkeit der Aussagen der Entscheidungsgrundlagen.<br />

„Die evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen<br />

sind konkret und praxisrelevant“<br />

Die üblichen Leitlinien sind häufig pauschal, zum Beispiel:<br />

„Patienten mit Bluthochdruck sollen abnehmen, sich körperlich<br />

betätigen und kochsalzarm ernähren.“ Die Entscheidungsgrundlagen<br />

sind dagegen konkret: „Pro Kilogramm<br />

Gewichtsreduktion sinkt der Blutdruck im Mittel systolisch/diastolisch<br />

um 2,5/1,5 mm Hg. Dynamische körperliche<br />

Betätigung wie Radfahren und Schwimmen mindestens<br />

dreimal pro Woche jeweils 45 Minuten senkt den<br />

Blutdruck um rund vier bis acht Millimeter Quecksilbersäule<br />

systolisch.“<br />

■ Welchen Vorteil bieten evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />

gegenüber üblicher ärztlicher Fortbildung?<br />

■ Leider wird derzeit der überwiegende Teil der ärztlichen<br />

Fortbildung in Deutschland durch Referenten der pharmazeutischen<br />

Industrie durchgeführt. Dies ist <strong>für</strong> die Patienten<br />

gefährlich und <strong>für</strong> die Gesellschaft teuer. Die evidenzbasierten<br />

Entscheidungsgrundlagen bieten eine unabhängige, objektive,<br />

konkrete, praxisbezogene Information, die regelmäßig<br />

aktualisiert wird. Darüber hinaus ist über das allgemeine<br />

Review-Verfahren die Beteiligung aller Ärzte an der<br />

Modifikation der Inhalte vorgesehen. ◆<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 7

Hausarzt-Praxis<br />

Die stillen<br />

Reserven<br />

mobilisieren<br />

Hand auf Herz und Fuß, das Auge im Blick:<br />

Die empfindlichen Stellen der Diabetiker fordern<br />

besondere Aufmerksamkeit. G+G hat einen<br />

Hausarzt im Schwarzwald besucht,<br />

der zuckerkranke Patienten jetzt im Rahmen<br />

des Disease-Managements betreut.<br />

Dass sie Diabetikerin ist, weiß Irma Jäger erst, seit<br />

sie vor zwölf Jahren mal ins <strong>Kranke</strong>nhaus musste.<br />

Bei der Blutuntersuchung wurde ein Zuckerwert<br />

von 290 Milligramm pro Zehntelliter gemessen<br />

– als normal gelten bis zu 110 Milligramm. Ein Befund,<br />

der das Leben der damals 58-Jährigen veränderte. Denn<br />

mit der Einnahme von Medikamenten und dem regelmäßigen<br />

Arztbesuch ist es nicht getan. Mittags gibt es bei Jägers<br />

häufiger als früher Gemüse und Salat. „Ich achte jetzt auch<br />

auf Ballaststoffe,“ sagt Irma Jäger und lacht: „Das muss mein<br />

Mann dann halt auch essen.“ Als sie noch Kassiererin bei Edeka<br />

war, probierte sie jede Süßigkeit, die neu auf den Markt<br />

kam. Die verkneift sie sich nun, weil sie als Diabetikerin auch<br />

auf ihr Gewicht achten muss.<br />

„Ah, das Hühnerauge ist weg.“ Zufrieden betrachtet<br />

Dr. Johannes Probst Irma Jägers rechten Fuß. Die regelmäßige<br />

Untersuchung der Füße gehört wie das Messen von Blutdruck<br />

und Blutzuckerwert zum Programm, <strong>für</strong> das Frau Jäger<br />

alle drei bis vier Wochen die Praxis im Schwarzwald-Städtchen<br />

Sankt Georgen aufsucht. Dr. Probst hält eine schwingende<br />

Stimmgabel an die Fußsohle, um die Vibrationsempfindlichkeit<br />

zu testen: alles in Ordnung. Keine Druckstellen,<br />

keine Verletzungen, kein Haut- oder Nagelpilz – ein vorbildlich<br />

gepflegter Fuß. Die aufmerksame Fußpflege ist <strong>für</strong> Diabetiker<br />

sehr wichtig, damit sich keine schlecht heilenden<br />

Wunden entwickeln.<br />

3.600 <strong>AOK</strong>-versicherte Diabetiker gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis,<br />

und sie alle haben Anfang Mai Post von<br />

ihrer Gesundheitskasse bekommen: Informationen über das<br />

Disease-Management-Pilotprojekt zum Diabetes. Auch auf<br />

der Südwest-Messe in Schwenningen stellte die <strong>AOK</strong> ihr<br />

Projekt vor. Wer den Weg zur Messe scheute, konnte sich bei<br />

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kunden-<br />

Centern der <strong>AOK</strong> zwischen Triberg und Donaueschingen<br />

informieren. Der Regelweg der Information geht allerdings<br />

über den behandelnden Arzt. Die Ärztinnen und Ärzte aren<br />

die ersten, die darüber informiert wurden, dass die <strong>AOK</strong><br />

Baden-Württemberg und die Kassenärztliche Vereinigung<br />

(KV) Südbaden gemeinsam die Versorgung <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r<br />

verbessern wollen und das am Beispiel des Diabetes testen.<br />

Karl Heinrich Behringer, Diplom-Psychologe, Leiter<br />

des Gesundheitszentrums der <strong>AOK</strong> in Villingen-Schwenningen<br />

und verantwortlich <strong>für</strong> das Pilotprojekt, ist stolz auf<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang

Fotos: Dieter Reinhardt<br />

„Nur wenn viele Kollegen teilnehmen, können wir Ärzte Einfluss auf die<br />

Entwicklung des Disease-Managements nehmen“<br />

die Resonanz: „159 Hausärzte, hausärztlich tätige Internisten<br />

und Kinderärzte kommen im Schwarzwald-Baar-<br />

Kreis <strong>für</strong> eine Teilnahme in Frage. 138 Ärzte haben an den<br />

Informationsveranstaltungen von <strong>AOK</strong> und KV teilgenommen.“<br />

115 Ärzte und mehrere hundert Patienten haben<br />

sich bis Ende Juni eingeschrieben. Täglich kommen<br />

ungefähr zehn neue Patienten hinzu. Die KV Südbaden<br />

hat sich sehr <strong>für</strong> eine Teilnahme möglichst vieler Kollegen<br />

eingesetzt. „Nur so können wir Einfluss auf die Entwicklung<br />

nehmen“, sagt Dr. Probst. Der Hausarzt von Irma<br />

äger ist Kreisstellenleiter der KV im Schwarzwald-Baar-<br />

Kreis und Mitglied im Vorstand der KV Südbaden.Was ändert<br />

sich denn eigentlich, wenn Arzt und Patient bei dem<br />

Programm mitmachen? „Ja, das haben wir uns auch gefragt“,<br />

sagt Dr. Probst. Im Großen und Ganzen sei die Versorgung<br />

<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r nicht schlecht. Natürlich gebe es<br />

auch hier „stille Reserven“, die mobilisiert werden könnten,<br />

doch wer jetzt schon medizinisch gut versorgt werde, <strong>für</strong> den<br />

ändere sich nichts. Eine der Fragen, die aus Sicht der Kassenärzte<br />

bis zur Zwischenbilanz im Herbst geklärt werden<br />

müssen: Ist der Betrag, mit dem jedes Ausfüllen eines Dokumentationsbogens<br />

extra honoriert wird – 25 Euro gibt es<br />

<strong>für</strong> die Erstdokumentation, 15 Euro <strong>für</strong> jede weitere –, wirklich<br />

angemessen? DMP gelte ohnehin bei vielen Ärzten<br />

nicht nur als Abkürzung <strong>für</strong> „Disease-Management-Programm“,<br />

sondern stehe auch <strong>für</strong> „drastisches <strong>Mehr</strong>arbeits-<br />

Programm“, erzählt Dr. Probst. Die andere Sorge ist: Was<br />

passiert mit den Bogen? Der „gläserne Patient“ wird verhindert,<br />

weil der Arzt den Namen des Patienten vor der<br />

Weitergabe zur wissenschaftlichen Auswertung an <strong>AOK</strong><br />

und KV durch eine fest zugeordnete Nummer ersetzt, also<br />

pseudonymisiert. Der Name des Arztes aber bleibt lesbar,<br />

und die Vorstellung vom „gläsernen Doktor“ empfinden<br />

manche Ärzte als bedrohlich.<br />

Alle drei bis sechs Monate werden die Bogen vom Arzt<br />

ausgefüllt und von ihm und dem Patienten unterschrieben.<br />

Das ist dann doch etwas Neues: Arzt und Patient legen zum<br />

Beispiel Behandlungsziele fest, den angestrebten Blutzuckerwert,<br />

den angepeilten Blutdruck, wenn nötig auch mehr Bewegung<br />

und ein reduziertes Gewicht. Das DIN-A4-Formular<br />

fragt nach Symptomen, Begleiterkrankungen, Laborwerten,<br />

nach Medikamenten und nach Überweisungen an<br />

Fachärzte. Dort wird Dr. Probst vermerken, dass Frau Jäger<br />

wie bisher einmal jährlich den Augenarzt aufsucht, weil zu<br />

den Spätfolgen eines Diabetes nicht nur die Amputation<br />

eines Fußes und Nierenversagen, sondern auch die Erblindung<br />

gehören kann. Er wird den Befund der Fußuntersuchung<br />

eintragen und ankreuzen, dass er Frau Jäger außer<br />

Metformin noch ein weiteres Präparat verschreibt.<br />

Metformin erhöht die Empfindlichkeit der Körperzellen<br />

<strong>für</strong> Insulin und erleichtert damit die Umwandlung von<br />

Blutzucker in Energie. Für Patienten mit Übergewicht gilt<br />

Metformin als Mittel der Wahl und spielt deshalb in den<br />

Entscheidungsgrundlagen, die den Ärzten im Rahmen des<br />

Programms zur Verfügung gestellt werden, eine zentrale<br />

Rolle. Irma Jäger nimmt zusätzlich ein Acarbose-Präparat,<br />

das sie gut verträgt. Bislang ist <strong>für</strong> Acarbose zwar nicht nachgewiesen,<br />

dass es das Risiko verringert, Folgeerkrankungen<br />

zu erleiden oder das Sterberisiko senkt. Dr. Probst hat sich<br />

als ergänzende Therapie trotzdem da<strong>für</strong> entschieden, weil<br />

das Medikament die Aufnahme des Zuckers über den Darm<br />

ins Blut verlangsamt. Zumindest scheint also die Be<strong>für</strong>chtung<br />

vieler Ärzte unbegründet zu sein, Disease Management<br />

bedeute „Kochbuchmedizin“, vorsichtiger ausgedrückt: eine<br />

Einengung der ärztlichen Therapiefreiheit. Die Entscheidungsgrundlagen<br />

argumentieren auf Basis zuverlässiger Studien<br />

und wollen das Expertenwissen des Arztes durch wissenschaftliche<br />

Erkenntnisse auf dem neuesten Stand ergänzen:<br />

„evidence based medicine“. Beim Diabetes Typ 2, dem<br />

so genannten Altersdiabetes, hat sich zum Beispiel gezeigt,<br />

dass die intensive Senkung der Blutzuckerwerte zwar jüngere<br />

Patienten vor den Spätfolgen des Diabetes schützen kann.<br />

Für die Lebenserwartung der älteren Diabetiker und die<br />

Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall ist es aber viel<br />

wichtiger, den Bluthochdruck in den Griff zu bekommen.<br />

Dr. Probst weiß das. Das Programm trägt dazu bei, dieses<br />

Wissen unter Ärzten und Patienten weiterzutragen.<br />

Weil es wichtig ist, dass die Patienten den Umgang mit<br />

ihrem Diabetes lernen, gehören Schulungen zum festen Programm.<br />

Die <strong>AOK</strong> des Schwarzwald-Baar-Kreises bietet seit<br />

1995 einwöchige Schulungen gemeinsam mit dem Klinikum<br />

Schwenningen an. Karl Heinrich Behringer berichtet<br />

von manchem Aha-Erlebnis: „Ich habe schon Patienten sagen<br />

hören: ‚Jetzt habe ich 20 Jahre lang den Diabetes, und<br />

hier habe ich Dinge erfahren, die mir noch nie jemand gesagt<br />

hat.’“ Auch Dr. Probst erwartet, dass die Bedeutung der<br />

Patientenschulung betont wird. Von zentralen Schulungen<br />

wie in Schwenningen hält er dagegen wenig. Er hat einen<br />

gemeinnützigen Verein gegründet, der sich der Prävention<br />

am Ort widmet. Elf Ärzte lassen ihre Patienten gemeinsam<br />

schulen, in kleinen Gruppen an vier Nachmittagen, jeweils<br />

im Wochenabstand. So können die Patienten das Gelernte<br />

in ihren Alltag einfügen und Probleme beim nächsten Treffen<br />

besprechen.<br />

Irma Jäger hat sich längst auf den Alltag mit ihrem Diabetes<br />

eingerichtet. Natürlich haben ihre Schwester und sie<br />

am Anfang gesagt: „Warum trifft es gerade uns?“ Zwar litt<br />

ihre Großmutter an der Zuckerkrankheit, ihre Tante auch,<br />

aber von den sechs Geschwistern hat es nur die beiden<br />

Schwestern erwischt. Dass sie sich trotzdem nicht hängen<br />

lässt, da<strong>für</strong> sorgt die Familie: „Ich habe fünf Kinder und acht<br />

Enkel. Die halten mich in Schwung.“◆<br />

<strong>Mehr</strong> Infos<br />

Dr. Johannes Probst, Hausarzt<br />

Die Pressestelle der <strong>AOK</strong> in Baden-Württemberg gibt Auskunft zum<br />

DMP-Pilotprojekt unter Tel. (07 11) 259 32 31/-234<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 9

Pilotprojekt in Baden-Württemberg<br />

„DMP“ lernt laufen<br />

Bevor es bundesweit richtig ernst wird, testet<br />

die Gesundheitskasse das Disease-Management<br />

auf Landesebene. In Baden-Württemberg sind<br />

bereits rund zweihundert Ärzte und viele Patienten<br />

in das Programm <strong>für</strong> Diabetiker eingestiegen.<br />

Von Jürgen Graf<br />

Die <strong>AOK</strong> Baden-Württemberg hat die Aufgabe<br />

übernommen, Disease-Management-Programme<br />

(DMP) <strong>für</strong> Diabetes Typ 1 und<br />

Typ 2 in Pilotprojekten zu erproben. Die Gesundheitskasse<br />

erforscht auf diese Weise, wie die Programme<br />

bei Ärzten und Patienten ankommen und wie die Verwaltungsprozesse<br />

möglichst ökonomisch gestaltet werden.<br />

Ein Pilotprojekt zum Disease-Management-Programm<br />

Diabetes ist damit konfrontiert, dass der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung<br />

einerseits aus zahlreichen Diabetes-<br />

Modellversuchen bereits Erfahrungen vorliegen. Auf der<br />

anderen Seite zeigen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />

auf der Basis der Anwendung evidenzbasierter<br />

Medizin Änderungsbedarf bei der Ausgestaltung und der<br />

Schwerpunktsetzung neuer Verträge zur Umsetzung einer<br />

optimierten Diabetikerversorgung auf. Das erzwingt ein<br />

Umdenken bei allen Beteiligten.<br />

Große internationale Langzeitstudien zur Versorgung<br />

von Diabetikern belegen, dass der Blutdruckbehandlung<br />

deutlich mehr Aufmerksamkeit als bisher eingeräumt wer-<br />

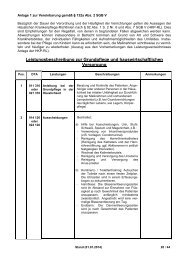

Diabetes in Zahlen<br />

Zahl der Diabetiker in der <strong>AOK</strong><br />

(Typ 1 und Typ 2)<br />

<strong>AOK</strong>-Gesamt<br />

1.504.164<br />

Ost<br />

465.264<br />

West<br />

1.047.900<br />

Anteil der Diabetiker<br />

unter den <strong>AOK</strong>-Versicherten<br />

(in Prozent)<br />

<strong>AOK</strong>-Gesamt<br />

5,5%<br />

Ost<br />

8,6%<br />

West<br />

4,8%<br />

Durchschnittliche Leistungsausgaben<br />

pro Diabetiker (<strong>AOK</strong>)<br />

(in Euro, im Jahr 2000)<br />

<strong>AOK</strong>-Gesamt<br />

3.626 Ost<br />

3.398<br />

West<br />

3.730<br />

Die Zahl der <strong>chronisch</strong> kranken Diabetiker in der <strong>AOK</strong> wurde mit Hilfe von <strong>Kranke</strong>nhausdiagnosen<br />

und Arzneimittel-Verordnungen ermittelt – und ist deshalb als Annäherung an die<br />

wahre Zahl zu betrachten. Bei den Leistungsausgaben handelt es sich um Ausgaben <strong>für</strong> <strong>Kranke</strong>nhausbehandlung,<br />

Arzneimittel und <strong>Kranke</strong>ngeld; auch die nicht diabetesspezifischen<br />

Ausgaben wurden einbezogen. Quelle: <strong>AOK</strong>-Bundesverband,Stand 2000<br />

den muss: Mit der Blutdrucksenkung verringert sich nachweislich<br />

die Rate von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei<br />

Diabetikern. Daneben liegen aus diesen Studien Erkenntnisse<br />

zur Wirksamkeit unterschiedlicher Wirkstoffgruppen<br />

vor, die gegenüber der bisherigen Medikamentenauswahl<br />

teilweise ebenfalls eine Umorientierung nahe legen.<br />

Dezentral Einigung erzielt<br />

Die <strong>AOK</strong> Baden-Württemberg hat von Beginn an auf die<br />

gute Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen<br />

gebaut und konnte zwei Kassenärztliche Vereinigungen<br />

<strong>für</strong> die Pilotprojekte gewinnen. Beteiligt sind die<br />

Kassenärztliche Vereinigung Südbaden im Schwarzwald-<br />

Baar-Kreis und im Pforzheim/Enzkreis die Kassenärztliche<br />

Vereinigung Nordbaden. Bei den Gesprächen über die Ausgestaltung<br />

der Pilot-Programme war es sehr hilfreich, dass<br />

die Vertragspartner von Beginn an die Chancen eines<br />

solchen Projekts <strong>für</strong> die Versorgung von Diabetikern in den<br />

Mittelpunkt gestellt haben. Vor diesem Hintergrund konnten<br />

auch <strong>für</strong> die auf Bundesebene strittigen Themen zum<br />

Datentransfer und zu den medizinischen Inhalten pragmatisch<br />

Kompromisse gefunden werden. Auch bei der Frage<br />

der Vergütung wurde ein allseits akzeptables Ergebnis erzielt.<br />

Mit Start des Pilotprojektes waren Ärzte, Patienten und<br />

Mitarbeiter über das DMP Diabetes spezifisch zu informieren.<br />

Dabei haben sich die Vorteile der dezentralen Organisation<br />

der <strong>AOK</strong> Baden-Württemberg gezeigt. Sowohl auf<br />

Seiten der Kreisärzteschaft als auch in den Bezirksdirektionen<br />

der <strong>AOK</strong> konnten mit großem Einsatz vielfältige<br />

Vorbereitungen <strong>für</strong> den Projektstart in enger Abstimmung<br />

untereinander und mit den Projektbeteiligten<br />

auf Landesebene getroffen werden.<br />

Arzthandbuch fasst Informationen zusammen<br />

Die Teilnahme an vierstündigen Informationsveranstaltungen<br />

ist <strong>für</strong> Ärzte eine Voraussetzung <strong>für</strong> die Aufnahme in<br />

das Pilotprojekt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen, an denen<br />

zum Teil über 100 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen<br />

haben, wurden die gesetzlichen und versorgungspolitischen<br />

Hintergründe des Disease-Managements, die Grundlagen<br />

der Methodik der evidenzbasierten Medizin und die medizinische<br />

Entscheidungshilfe <strong>für</strong> Diabetes erläutert. Daneben<br />

wurden die praktischen Abläufe zur Teilnahme von<br />

Patienten und Ärzten sowie zur Dokumentation und Ab-<br />

10 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang

echnung vorgestellt. Ein übersichtliches Arzthandbuch<br />

fasst all dies zusammen.<br />

Arzt-Patienten-Verhältnis wird aktiviert<br />

Die Vorbereitung und Information der Mitarbeiter der<br />

<strong>AOK</strong> in den Pilotregionen erfolgte in interaktiven Arbeitstreffen<br />

mit engagierter Unterstützung durch <strong>AOK</strong>-<br />

Consult, dem internen Beratungsunternehmen der Gesundheitskasse.<br />

In der Kommunikation mit den Mitarbeitern<br />

spielen außerdem das Intranet der Gesundheitskasse,<br />

Rundmails und die Mitarbeiterzeitschrift WIR<br />

eine wichtige Rolle. Nachdem Ärzte und Mitarbeiter<br />

eingestimmt waren, wurden alle Versicherten der <strong>AOK</strong><br />

in den Pilotregionen angeschrieben, denen diabetesspezifische<br />

Medikamente verordnet wurden. Dem Anschreiben<br />

war ein achtseitiges Faltblatt beigelegt, das den<br />

Patienten das neue Programm ausführlich erläutert.<br />

Das bisherige Ergebnis hat alle Beteiligten positiv<br />

überrascht: Trotz der zum Teil kritischen Äußerungen<br />

zu DMP in der Öffentlichkeit haben nach rund einem<br />

Monat über 260 von 380 eingeladenen Ärzten an den<br />

Informationsveranstaltungen teilgenommen. Annähernd<br />

200 haben sich bereits <strong>für</strong> eine Teilnahme am Programm<br />

entschieden. Auch die ersten Versicherten haben<br />

sich eingeschrieben und täglich kommen neue hinzu.<br />

Insgesamt versichert die <strong>AOK</strong> in den Pilotregionen<br />

rund 8.000 Diabetiker.<br />

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass es richtig war,<br />

die Umsetzung von Disease-Management-Programmen<br />

gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen anzugehen<br />

und dass dieses Vorgehen bei Ärzten und Patienten<br />

auf hohe Akzeptanz stößt. Im Mittelpunkt steht<br />

dabei zum einen das Versprechen, die Behandlung auf<br />

der Grundlage gesicherten medizinischen Wissens<br />

durchzuführen. Zum anderen wird die Arzt-Patient-<br />

Beziehung durch umfangreiche Informationen aktiviert.<br />

Damit verbunden ist ein Dokumentationskonzept,<br />

das eine gemeinsame Therapieplanung von Patient<br />

und Arzt befördert. ◆<br />

Jürgen Graf leitet das DMP-Pilotprojekt Diabetes in Baden-<br />

Württemberg.<br />

<strong>Mehr</strong> Infos<br />

Die Projektleitung des DMP-Piloten der <strong>AOK</strong> in Baden-Württemberg<br />

ist erreichbar unter E-Mail: juergen.graf@bw.aok.de<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang<br />

standpunkt<br />

Prof. Karl Lauterbach, Institut <strong>für</strong> Gesundheitsökonomie<br />

der Universität Köln, Mitglied des<br />

Sachverständigenrates <strong>für</strong> die Konzertierte Aktion<br />

im Gesundheitswesen<br />

Philosophie <strong>für</strong> Qualität<br />

■ In der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung wäre durch die Einführung von Disease-<br />

Management-Programmen mit einem Qualitätsschub zu rechnen. Dazu müssten<br />

sich jedoch Ärzte und <strong>Kranke</strong>nkassen zum ersten Mal gemeinsam auf Programme<br />

verständigen, die eine evidenzbasierte Therapie <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r zum Ziel haben.<br />

Damit würden die von verschiedenen Seiten unternommenen Anstrengungen zur<br />

Schaffung eines einheitlichen evidenzbasierten Therapiestandards in Deutschland<br />

gebündelt und durch den Gesetzgeber aktiv unterstützt.<br />

Die Thesen, dass Umverteilungen über den Risikostrukturvergleich <strong>für</strong> die<br />

<strong>Kranke</strong>nkassen im Vordergrund stünden oder sich die Versorgung von Patienten,<br />

die nicht in Disease-Management-Programme eingeschrieben sind, verschlechtern<br />

würde, sind falsch und teilweise polemisch gemeint. Von der Philosophie des<br />

Disease-Managements, durch einen evidenzbasierten einheitlichen Versorgungsstandard<br />

Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit in die Versorgung zu<br />

bringen, und den aktiven Patienten zu stärken, könnte vielmehr das gesamte<br />

deutsche Gesundheitssystem profitieren. Die Denkweise der evidenzbasierten<br />

Medizin, nämlich sich zu fragen, welche Verfahren einen gesicherten Nutzen<br />

haben, würde auf allen Versorgungsebenen gefördert. Echte Innovationen mit<br />

guter Kosten-Nutzen-Relation würden dann schneller in die Regelversorgung<br />

übergehen. Pseudoinnovationen könnten dagegen als solche entlarvt und problematisiert<br />

werden.<br />

standpunkt<br />

Birgit Fischer (SPD), Ministerin <strong>für</strong> Frauen,<br />

Jugend, Familie und Gesundheit des Landes<br />

Nordrhein-Westfalen<br />

Reformen brauchen<br />

finanzielle Anreize<br />

■ Verschiedene Gutachten bescheinigen dem deutschen Gesundheitswesen bei<br />

höchsten Kosten allenfalls durchschnittlichen Erfolg und insbesondere deutliche<br />

Defizite bei der Versorgung <strong>chronisch</strong> kranker Patientinnen und Patienten. Diese<br />

Aussagen treffen mit den Ergebnissen verschiedener Gutachten zum Risikostrukturausgleich<br />

(RSA) zusammen, die deutlich machen, dass der RSA bisher die Tendenzen<br />

zur Risikoselektion im Kassenwettbewerb nicht ausreichend eindämmen konnte.<br />

Insbesondere die <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>n sind Verlierer des Wettbewerbs. Es lag daher<br />

nahe, die notwendige Verbesserung der Versorgung <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r <strong>für</strong> eine<br />

Übergangszeit bis zur Einführung genauerer Morbiditätsindikatoren mit dem RSA<br />

zu verknüpfen. Die damit verbundenen finanziellen Anreize sollen das Eigeninteresse<br />

der <strong>Kranke</strong>nkassen praktisch umkehren. Auch wenn die Verknüpfung ordnungspolitisch<br />

eher als Sündenfall zu bezeichnen ist, stehe ich diesem Reformelement<br />

im Grundsatz positiv gegenüber. Es hat sich ja leider in der Vergangenheit immer wieder<br />

gezeigt, dass gute Reformansätze ohne finanzielle Anreize ins Leere laufen.<br />

Allerdings sehe ich bei der konkreten Umsetzung der Disease-Management-<br />

Programme noch Gefahren. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen muss das Ziel der<br />

Verbesserung der Versorgungssituation, müssen die Patientin und der Patient<br />

stehen und nicht finanzielle Interessen der <strong>Kranke</strong>nkassen oder der Ärzteschaft –<br />

Disease-Management-Programme sind keine Geldmaschine. Die Akzeptanz und<br />

damit die Zukunft strukturierter Behandlungsprogramme im deutschen Gesundheitswesen<br />

hängen wesentlich von der erfolgreichen Implementierung und Durchführung<br />

der jetzt geplanten Programme ab. Scheitern diese, dürfte das Instrument<br />

der strukturierten Behandlungsprogramme auf absehbare Zeit in Deutschland<br />

„verbrannt“ sein. Alle Beteiligten sollten sich also bewusst machen, dass es nicht<br />

darum geht, partikuläre Eigeninteressen durchzusetzen und Patienteninteressen<br />

nur vorzuschieben.

DMP-Entstehungsgeschichte<br />

Kritik wider besseren Wissens<br />

Die Disease-Management-Programme <strong>für</strong> Typ 2<br />

Diabetiker stärken die Qualität der Versorgung.<br />

Dennoch sprechen einige Kritiker von „Billigmedizin“.<br />

Norbert Schmacke entlarvt ihre Gründe und erhellt<br />

den Hintergrund der aktuellen Diskussion um die<br />

richtige Diagnostik und Therapie.<br />

Die Geschichte des bundesrepublikanischen Gesundheitswesens<br />

ist von Fachleuten immer<br />

wieder als eine Abfolge von Reformblockaden<br />

beschrieben worden. Dies gilt ganz besonders<br />

<strong>für</strong> den Mangel an strukturierten Versorgungskonzepten <strong>für</strong><br />

<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>. Es ist das große Verdienst des Sachverständigenrats<br />

<strong>für</strong> die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen,<br />

mit seinem Gutachten zur Über-, Unter- und Fehlversorgung<br />

noch einmal in einem großen Anlauf die Öffentlichkeit<br />

wachgerüttelt zu haben: Insbesondere bei Erkrankungen<br />

wie dem Diabetes mellitus Typ 2 und dem<br />

Brustkrebs muss gesichertes Wissen wirkungsvoller als bisher<br />

in die Praxis umgesetzt werden.<br />

Diese Analyse hat starken Einfluss darauf genommen,<br />

dass der Koordinierungsausschuss genau diese beiden Diagnosen<br />

in die erste Reihe der geplanten Disease-Manage-<br />

Lob von berufener Seite: Aus einem Brief von Univ. Prof. Dr. Thomas<br />

Pieber, Leiter Diabetes und Stoffwechsel, Med. Univ. Klinik Graz<br />

Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft, Leiter des<br />

Institutes Medizinische Systemtechnik und Gesundheitsmanagement<br />

des Joanneum Research<br />

ment-Programme (DMP) gestellt hat. Und es ist auch kein<br />

Zufall, dass die größten Anstrengungen unternommen wurden,<br />

in der gemeinsamen Selbstverwaltung der <strong>Kranke</strong>nkassen,<br />

Ärzteschaft und Kliniken die Peinlichkeit zu vermeiden,<br />

zu diesen beiden Erkrankungen nicht zeitnah Konzepte<br />

vorlegen zu können. Wer hat nicht alles geunkt, die<br />

Selbstverwaltung sei unfähig, derart komplexe Probleme an-<br />

zupacken. Doch sie hat es geschafft, im Kontext der Debatte<br />

um Über-, Unter- und Fehlversorgung auf dem Boden<br />

der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />

wichtige Eckpunkte zu beschreiben, mit denen die Versorgung<br />

<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r bessere Ergebnisse erzielt und sicherer<br />

wird. Die Patientinnen und Patienten werden nicht<br />

mehr als Objekte von Experten-Verkündigungen begriffen,<br />

sondern als Partner, die über Therapiemöglichkeiten aufgeklärt<br />

werden und über Therapieziele mitentscheiden.<br />

Dieses Ergebnis markiert den Anfang eines grundlegenden<br />

Wandels in der Beziehung zwischen Therapeuten und<br />

Patienten. Offenlegen der vorhandenen Evidenz und Transparenz<br />

der Behandlungsempfehlungen, Einbeziehung der<br />

<strong>Kranke</strong>n in den Behandlungsprozess, Festschreiben individueller<br />

Therapieziele: Dies ist „Sackett pur“, dies ist genau<br />

das, was der „Vater“ der heutigen evidenzbasierten Medizin<br />

als Antwort auf die Intransparenz und mangelnde Qualität<br />

in der Medizin gefordert hat. Wer etwas anderes aus den<br />

Texten herausinterpretiert, die der Koordinierungsausschuss<br />

dem Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit <strong>für</strong> die Risikostrukturausgleichs-Verordnung<br />

empfohlen hat, der verkauft<br />

der Öffentlichkeit ein X <strong>für</strong> ein U.<br />

Wie ist der Koordinierungsausschuss zu seinen Empfehlungen<br />

<strong>für</strong> die medizinischen Anforderungen an das DMP<br />

Diabetes mellitus Typ 2 gekommen?<br />

● Der Arbeitsausschuss DMP bildete eine Unterarbeitsgruppe<br />

(Sektion), in der Vertreter aller Parteien des Koordinierungsausschusses<br />

vertreten sind (Bundesärztekammer,<br />

Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche <strong>Kranke</strong>nhausgesellschaft<br />

und die Spitzenverbände der <strong>Kranke</strong>nkassen).<br />

Jede der vier Parteien benannte darüber hinaus Sachverständige<br />

ihres Vertrauens, wobei sicher gestellt werden<br />

sollte, dass sowohl methodisch-biometrischer wie klinischer<br />

Sachverstand vertreten ist. Jede Partei war frei in der Benennung<br />

einer selbst gewählten Zahl von Sachverständigen.<br />

Die Ärzteschaft hatte also drei Gelegenheiten, die besten<br />

Wissenschaftler und Kliniker zum Thema Diabetes mellitus<br />

zu benennen. Alle Fachgesellschaften und Vereinigungen,<br />

die sich aufgerufen fühlten, hatten über diese Konstruktion<br />

zudem reichlich Gelegenheit, ihren Sachverstand und ihre<br />

Erwartungen zu artikulieren.<br />

● Bezüglich des Diabetes mellitus kann man davon ausgehen,<br />

dass auch die Debatte, die um die parallel entstandene<br />

so genannte Nationale Versorgungsleitlinie unter Beteiligung<br />

der Deutschen Diabetes-Gesellschaft geführt wurde,<br />

durch die Mitarbeit prominenter Vertreter der Ärzteschaft<br />

in der Sektion berücksichtigt worden ist.<br />

● Die Spitzenverbände der <strong>Kranke</strong>nkassen waren die einzigen,<br />

die zu Beginn des Prozesses ein geschlossenes Konzept<br />

12 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang

„Alle Fachgesellschaften hatten reichlich Gelegenheit, ihren<br />

Sachverstand und ihre Erwartungen zu artikulieren.“<br />

vorlegen konnten. Dies waren die inzwischen legendären<br />

„Sawicki-Papiere“, die eben nicht das Produkt eines einsamen<br />

Kölner Chefarztes waren, sondern von einer kompetenten<br />

Gruppe, in evidenzbasierter Medizin (EbM) erfahrener<br />

Ärzte geschrieben und mit zahlreichen Praktikern abgestimmt<br />

worden waren und dann von allen Spitzenverbänden<br />

als exzellente Ausgangsposition <strong>für</strong> den Koordinierungs-<br />

ausschuss übernommen wurden. Also keine „<strong>AOK</strong>-Papiere“<br />

von „EbM-Extremisten“. Viele kenntnisreiche Vertreter der<br />

Ärzteseite im Koordinierungsausschuss haben ihren Hut vor<br />

der Qualität dieses Ansatzes der Spitzenverbände der gesetzlichen<br />

<strong>Kranke</strong>nversicherung gezogen. Es war unter Insidern<br />

von Anbeginn an klar, dass es aus EbM-Sicht nicht um die<br />

Qualität dieser „Sawicki-Papiere“ ging, sondern um die Eitelkeit<br />

von Schlüsselpersonen in der Ärzteschaft und um die<br />

Angst bestimmter Interessengruppen, dass eine konsequente<br />

EbM-Ausrichtung des Diabetes-DMPs an lieb gewordenen<br />

Besitzständen rütteln könnte.<br />

● Die Arbeit in der Sektion setzte auf einer von Bundesärztekammer,<br />

Kassenärztlicher Bundesvereinigung und<br />

Spitzenverbänden der <strong>Kranke</strong>nkassen konsentierten Methodik<br />

der Suche und Bewertung von wissenschaftlichen Materialien<br />

auf, die internationalen Standards entspricht. Dazu<br />

gehört maßgeblich das Gebot, Studien zugrunde zu legen,<br />

in denen klinisch bedeutsame Behandlungsergebnisse auf<br />

dem Boden von Langzeitstudien gemessen worden sind und<br />

die Qualität der Behandlung nicht an der Veränderung von<br />

Laborwerten festgemacht wird. Erst nach Fertigstellung des<br />

Sektionspapiers zum Diabetes und dem darauf folgenden<br />

Beschluss des Koordinierungsausschusses distanzierte sich<br />

die Bundesärztekammer von dieser Methodik. Fest steht:<br />

Jeder Satz in den Empfehlungen zum DMP Diabetes ist von<br />

allen Parteien des Koordinierungsausschusses einvernehmlich<br />

<strong>für</strong> gut befunden worden – mit der Ausnahme, dass die<br />

Deutsche <strong>Kranke</strong>nhausgesellschaft sich bezüglich der Nennung<br />

von Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen im Text der<br />

Stimme enthielt – interessant insofern, als es auf der Welt<br />

bisher noch kein DMP gegeben hat, dass den Bereich der<br />

Prof. Norbert Schmacke, Internist und Gesundheitswissenschaftler<br />

medikamentösen Behandlung ausgeklammert hat.<br />

● Die Kritik der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG)<br />

richtet sich somit gegen die gemeinsame Selbstverwaltung. Es<br />

hat mehrere Versuche unter Moderation des Bundesgesundheitsministeriums<br />

gegeben, den Sprachführern der DDG diesen<br />

Sachverhalt zu erläutern, ohne Erfolg. Es bleibt einer juristischen<br />

und politischen Bewertung vorbehalten, eine Antwort<br />

auf die Frage zu finden, was es bedeutet, wenn prominente<br />

Diabetologen wider besseren Wissens behaupten,<br />

die <strong>AOK</strong> vertrete ein Billigprogramm <strong>für</strong><br />

Diabetiker – und gemeint ist der im Einvernehmen<br />

beschlossene Text des Koordinierungsausschusses.<br />

Vielleicht ist es <strong>für</strong> manche Experten<br />

schwer zu ertragen, dass sie sich im fachlichen<br />

Diskurs argumentativ nicht behaupten konnten.<br />

Damit ist auch die Frage beantwortet, was von den ungeheuerlichen<br />

Unterstellungen der DDG zu halten ist, die<br />

<strong>AOK</strong> nehme in Kauf, dass durch ein inkompetent getextetes<br />

DMP mehr Menschen erblinden, Amputationen erleiden<br />

oder an die künstliche Niere müssten als bisher. Tatsache ist<br />

vielmehr: Erstmals in der Geschichte der Diabetikerversorgung<br />

ist jetzt festgehalten worden, dass Ärzte wie Patienten<br />

mit den Kernergebnissen wissenschaftlicher Studien und,<br />

soweit vorhanden, evidenzbasierten Leitlinien vertraut gemacht<br />

werden müssen, ehe das individuelle Therapieziel vereinbart<br />

wird. Und es wird deutlich, wie entscheidende Fortschritte<br />

entsprechend der St.-Vinzenz-Deklaration erzielt<br />

werden können: Unter anderem mit der Bluthochdruck-Behandlung<br />

und der routinierten Versorgung des diabetischen<br />

Fußes. Die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses<br />

sind präzise, an jedem Punkt durch wissenschaftliche Belege<br />

begründet und frei von subjektiven Eindrücken. Es empfiehlt<br />

sich, diesen Text neben die Versorgungsleitlinie der<br />

Bundesärztekammer zu legen und dann die Frage zu beantworten,<br />

womit Ärzten und Patienten besser gedient ist.<br />

Wer trotz dieser klaren Situation dabei bleibt, die Umsetzung<br />

der Ergebnisse des Koordinierungsausschusses zur Verbesserung<br />

der Diabetikerversorgung zu sabotieren, wird in<br />

die Geschichte der Medizin als unbelehrbar eingehen. Jetzt<br />

steht eine ganz andere Aufgabe auf der Tagesordnung: diesen<br />

hervorragenden Text zu nutzen, um akkreditierte DMP zu<br />

praktizieren. ◆<br />

Prof. Dr. Norbert Schmacke leitet den Stabsbereich Medizin im <strong>AOK</strong>-<br />

Bundesverband<br />

<strong>Mehr</strong> Infos<br />

Norbert Schmacke ist erreichbar per E-Mail: norbert.schmacke@bv.aok.de<br />

Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 13

Professor Michael Berger ist Direktor<br />

der Klinik <strong>für</strong> Stoffwechselkrankheiten<br />

und Ernährung (WHO Collaborating<br />

Center for Diabetes) an der Heinrich-<br />

Heine Universität Düsseldorf<br />

Diabetiker-Versorgung<br />

■ G+G: Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) hat<br />

Ihnen vorgeworfen, „Extrempositionen“ zu vertreten. An<br />

welchen Punkten hat sich die Debatte entzündet?<br />

■ Prof. Michael Berger: Bezüglich der Therapieziele fordern<br />

Vertreter der DDG <strong>für</strong> Patienten mit Typ 2 Diabetes – von<br />

bestimmten Ausnahmen abgesehen – eine Absenkung des<br />

Blutzuckerwertes HbAIc auf unter 6,5 Prozent. Das ist nach<br />

den vorliegenden Befunden nicht gerechtfertigt. Das klinische<br />

Hauptproblem des Typ 2 Diabetes ist die Makroangiopathie,<br />

die Arteriosklerose, aus der Koronare Herzkrankheit,<br />

Herzinfarkt und Schlaganfall folgen können. In mehreren<br />

Studien konnte übereinstimmend kein Nachweis darüber<br />

geführt werden, dass durch eine Verbesserung der Blutzuckereinstellung,<br />

wie eine Senkung des HbA1c unter acht<br />

Prozent, eine Verringerung von Auftreten oder Fortschreiten<br />

der Makroangiopathie erreicht werden kann. Diesbezüglich<br />

müssen die Therapie eines Bluthochdrucks, die<br />

Raucherentwöhnung, die Behandlung mit Mitteln gegen<br />

Fettstoffwechselstörungen und mit Aspirin im Vordergrund<br />

stehen.<br />

Für jüngere Patienten mit Typ 2 Diabetes stellt auch die<br />

durch krankhaft erhöhten Blutzucker bedingte Mikroangiopathie<br />

ein Risiko dar. Sie äußert sich in Form von Schäden<br />

an der Netzhaut, den Nieren und Nerven. Bei Typ 2<br />

Diabetikern mit einem durchschnittlichen Alter von 53 Jahren<br />

verringert eine Senkung des HbA1c von im Median 7,9<br />

Prozent auf 7,0 Prozent über zehn Jahre das Mikroangiopathie-Risiko<br />

von 11,4 auf 8,6 Prozent. Das bedeutet, dass man<br />

bei 36 Patienten zehn Jahre lang die genannte Senkung des<br />

HbA1c durchhalten muss, um bei einem einzigen Patienten<br />

eine mikroangiopathische Komplikation zu verhindern.<br />

■ Die überwiegende <strong>Mehr</strong>zahl der Patienten mit<br />

Typ 2 Diabetes in Deutschland ist älter als 60 Jahre. Welche<br />

Grenzwerte gelten <strong>für</strong> diese Altersgruppe?<br />

■ Der Diabetes ist oft nur eine relativ unbedeutende Facette<br />

im Spektrum der Alterskrankheiten. Gefahren durch eine<br />

Hyperglykämie-bedingte Mikroangiopathie bestehen bei<br />

Zur Debatte um<br />

die beste Therapie<br />

Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft und der Deutsche Diabetiker<br />

Bund üben Kritik an den Anforderungen, die der Koordinierungsausschuss<br />

<strong>für</strong> Disease-Management-Programme im Bereich Typ 2<br />

Diabetes formuliert hat. Diabetes-Spezialist Prof. Michael Berger<br />

macht deutlich, worum es in dem Streit geht.<br />

diesen Patienten nicht. Haupt-Therapieziele im Bereich des<br />

Diabetes sind nun die Vermeidung von diabetischen Stoffwechselentgleisungen,<br />

Hyperglykämie-bedingten Symptomen<br />

und Diabetes-bedingten Einschränkungen der <strong>Lebensqualität</strong>.<br />

Dies lässt sich mit einer Senkung des HbA1c-Wertes<br />

auf 8,5 bis 9,0 Prozent sehr gut erreichen. Eine Senkung<br />

des HbA1c-Wertes bei diesen Patienten auf unter 6,5 Prozent<br />

ist durch keinerlei wissenschaftliche Befunde zu belegen<br />

– würde aber eine erhebliche Belastung der Patienten<br />

darstellen und wäre als Folge der Pharmakotherapie potenziell<br />

gefährlich.<br />

■ Die Empfehlungen <strong>für</strong> die Pharmakotherapie sind ein<br />

weiterer Stein des Antoßes <strong>für</strong> die DDG. Um welche Medikamente<br />

geht es in der Kritik?<br />

■ Zufolge der Kriterien der evidenzbasierten Medizin müssen<br />

Medikamente in prospektiv-kontrollierten Langzeitstudien<br />

auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit überprüft werden,<br />

bevor sie außerhalb von klinischen Studien eingesetzt<br />

werden können. Leider werden aufgrund der Zulassungsgesetze<br />

immer wieder Medikamente vermarktet, die nicht entsprechenden<br />

Prüfungen unterzogen worden sind. Erst in<br />

derartigen Langzeitstudien konnten die Schädlichkeit der<br />

Sulfonylharnstoffe Tolbutamid und Chlorpropamid und<br />

die Wirksamkeit und Sicherheit von Glibenclamid nachgewiesen<br />

werden. Erst in einer solchen Studie konnte die Gefährlichkeit<br />

der in Deutschland so populären Kombination<br />

von Sulfonylharnstoff- und Metformin-Therapie aufgedeckt<br />

werden. Liegen derartige Prüfungen nicht vor,<br />

kommt es immer wieder zu Arzneimittelskandalen wie<br />

kürzlich mit „Lipobay“. Mit dem Glitazone-Präparat Troglitazone<br />

sind weltweit bereits 800.000 Typ 2 Diabetiker behandelt<br />

worden, bevor es wegen lebensbedrohlicher Nebenwirkungen<br />

vom Markt genommen werden musste. Für die<br />

überwiegende <strong>Mehr</strong>zahl der in Deutschland verordneten<br />

oralen Antidiabetika fehlen die entsprechenden Nachweise<br />

von Wirksamkeit und Sicherheit, so zum Beispiel <strong>für</strong> Glimepiride,<br />

Acarbose, die Glitazone, die Glinide und alle Sulfonylharnstoffe,<br />

außer Glibenclamid.<br />

14 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang

„Für die <strong>Mehr</strong>zahl der in Deutschland verordneten oralen Antidiabetika<br />

fehlen die Nachweise <strong>für</strong> ihre Wirksamkeit und Sicherheit“<br />

Nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin kommen<br />

im Rahmen der Pharmakotherapie des Typ 2 Diabetes<br />

mellitus nur Human- und Schweine-Insulin, Glibenclamid-Monotherapie<br />

bei Patienten ohne klinisch apparente<br />

koronare Herzkrankheit, Metformin-Monotherapie bei<br />

übergewichtigen Patienten ohne Kontraindikationen gegen<br />

Biguanide in Frage. Dass nur <strong>für</strong> diese Pharmakotherapien<br />

positive Endpunkt-Studien zum Nachweis der Wirksamkeit<br />

und Sicherheit vorliegen, ist unbestritten und auch in der<br />

Nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes vom Mai<br />

2002 dokumentiert. Dass nach den Vorstellungen von Vertretern<br />

der DDG und des DDB trotzdem andere orale Antidiabetika<br />

und Insulin-Analoga eingesetzt und trotz enorm<br />

höherer Preise von der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung<br />

bezahlt werden sollen, ist vollkommen unverständlich –<br />

und mag die Unabhängigkeit einiger Vertreter von DDG<br />

und DDB in Frage stellen.<br />

■ Umstritten sind außerdem bestimmte Screening-Untersuchungen.<br />

Um welche handelt es sich?<br />

■ Vertreter der Deutschen Diabetes-Gesellschaft fordern<br />

die Verpflichtung der Ärzte zur Durchführung von Screening-Untersuchungen<br />

bei allen Typ 2 Diabetikern, die in<br />

ihrer Validität wissenschaftlich nicht bewiesen sind: zum<br />

Beispiel die Durchführung von jährlichen Mikroalbuminurie-Tests,<br />

Untersuchungen auf autonome Neuropathie,<br />

Screening auf Depression. Ohne wissenschaftliche Belege<br />

<strong>für</strong> den Nutzen und den Ausschluss eines Schadens <strong>für</strong> die<br />

betroffenen Patienten sind derartig aufwändige und kostspielige<br />

Maßnahmen aus meiner Sicht <strong>für</strong> die Routine-Versorgung<br />

des Typ 2 Diabetes abzulehnen.<br />

■ Welche Bedeutung hat die Diskussion mit der DDG, beziehungsweise<br />

dem DDB? Wird sie die Disease-Management-Programme<br />

<strong>für</strong> Diabetiker beeinflussen?<br />

■ Falls (Vorstands-)Mitglieder der Deutschen Diabetes-Gesellschaft<br />

und des Deutschen Diabetiker Bundes von der<br />