Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Deutsche ...

Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Deutsche ...

Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Deutsche ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

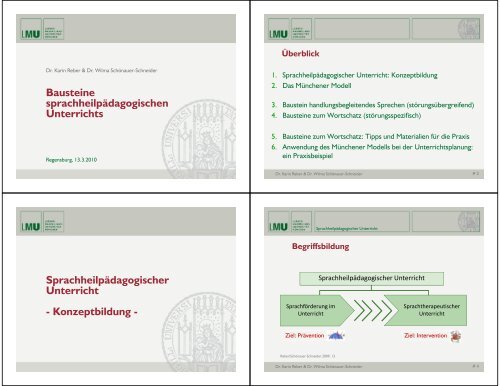

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

<strong>Bausteine</strong><br />

<strong>sprachheilpädagogischen</strong><br />

<strong>Unterrichts</strong><br />

Regensburg, 13.3.2010<br />

Sprachheilpädagogischer<br />

Unterricht<br />

- Konzeptbildung -<br />

Überblick<br />

1. Sprachheilpädagogischer Unterricht: Konzeptbildung<br />

2. Das Münchener Modell<br />

3. Baustein handlungsbegleitendes Sprechen (störungsübergreifend)<br />

4. <strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz (störungsspezifisch)<br />

5. <strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz: Tipps und Materialien für die Praxis<br />

6. Anwendung des Münchener Modells bei der <strong>Unterrichts</strong>planung:<br />

ein Praxisbeispiel<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />

Begriffsbildung<br />

Sprachförderung im<br />

Unterricht<br />

Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Sprachtherapeutischer<br />

Unterricht<br />

Ziel: Prävention Ziel: Intervention<br />

Reber/Schönauer-Schneider 2009, 13<br />

# 2<br />

# 4

Sprachförderung<br />

Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />

Sprachheilpädagogischer<br />

Unterricht<br />

Sprachtherapeutischer<br />

Unterricht<br />

Ziel: Prävention Ziel: Intervention<br />

Zielgruppe: Kinder mit Risikofaktoren im<br />

Bereich Sprache<br />

Zielgruppe: Kinder mit Sprachbehinderungen<br />

Unspezifische Maßnahmen Spezifische sprachtherapeutische Maßnahmen<br />

auf der Basis einer individuellen sprachlichen<br />

Förderdiagnostik<br />

Durchgeführt von Pädagogen Durchgeführt von Pädagogen mit vertiefter<br />

Qualifikation im Bereich Sprache<br />

An jeglichen Bildungseinrichtungen An Bildungseinrichtungen, in denen Lehrer mit<br />

derartiger Qualifikation tätig sind<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider Reber/Schönauer-Schneider 2009, 15<br />

Das Münchener Modell<br />

Dreifache Aufgabe shp. <strong>Unterrichts</strong><br />

Sprache<br />

Sprachheilpädagogischer<br />

Unterricht<br />

Bildung Erziehung<br />

Orthmann 1969: „Dualismusproblematik“, Holler-Zittlau/Gück 2001: „Triasproblematik“<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider Reber/Schönauer-Schneider 2009, 20<br />

# 5<br />

# 7<br />

Das Münchener Modell<br />

Das Münchener Modell<br />

Das Münchener Modell<br />

sprachliche Lernvoraussetzungen<br />

Intention<br />

Inhalt<br />

� sprachliche Lehr-/Lernziele � sprachheilpäd. Inhalte<br />

�� sprachliche Förderziele �� prototyp. <strong>Unterrichts</strong>kontexte<br />

Methode<br />

� störungsübergreif. Methoden<br />

� störungsspezifische Methoden<br />

Interaktion<br />

� <strong>Unterrichts</strong>form<br />

� Gruppenzusammensetzung<br />

sprachliche Folgen<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider Reber/Schönauer-Schneider 2009, 21<br />

Medium<br />

� Lehrersprache<br />

� sprachheilpäd. Medien<br />

Organisation<br />

� Schulübergreifende Orga.formen<br />

� Schulinterne Organisationsformen<br />

# 8

Das Münchener Modell<br />

� Sprachliche Voraussetzungen<br />

Grundlage für einen effektiven <strong>sprachheilpädagogischen</strong> Unterricht:<br />

Genaue Kenntnis der sprachlichen Lernausgangslage der Schüler<br />

<strong>Unterrichts</strong>beobachtung im Bereich Sprache<br />

Sprachliche Gruppenverfahren (falls vorhanden)<br />

(Sprach-)Kriteriengeleitete Schülerbeobachtung<br />

Sprachliche Einzeldiagnostik<br />

Sprachliche Voraussetzungen<br />

der Schüler<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Das Münchener Modell<br />

Allg. Beobachtungsbogen<br />

Gruppentests<br />

Beobachtungsbögen zu den<br />

einzelnen Sprachebenen<br />

Einzeltests<br />

Reber/Schönauer-Schneider 2009<br />

� Intention: Klassenbezogene Sprachförderziele<br />

Mon. Förderbereich Förderziele Wortschatz<br />

Sept. Pragmatik - Erfassen sprachl.Voraussetzungen<br />

- Gesprächsregeln<br />

Okt. Sprachverständnis ...<br />

Gefühle, Person, Gemeinschaft (SU, L)<br />

Nov. Grammatik - Subjekt-Verb-Kongruenz Ernährung, Obst und Gemüse (SU)<br />

Dez. Aussprache ...<br />

Jan. Grammatik - Einfache Nebensätze (weil,<br />

wenn)<br />

Feb. Aussprache ...<br />

Kalender (SU), Pinguine (Projekt)<br />

März Grammatik / Pragmatik - Einfache Geschichtenstrukturen Uhr / Uhrzeit (SU), Schlossgespenst (L)<br />

April Grammatik Akkusativ Hecke im Jahreslauf (SU)<br />

Mai Sprachverständnis ...<br />

Juni Grammatik Dativ Freizeitgestaltung am Ort, Schule und<br />

Schulumgebung (SU, Geometrie)<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

SU: Sachunterricht, L: Lektüre<br />

# 9<br />

# 11<br />

� Intention<br />

Das Münchener Modell<br />

Ausgangspunkt Schüler<br />

Sprachförderziele<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Primat der Sprachlernprozesse<br />

Der Igel klaut<br />

die Apfel.<br />

Das Münchener Modell<br />

Ausgangspunkt Inhalt<br />

Lehrplan- und Lernziele<br />

� Inhalt: prototypische <strong>Unterrichts</strong>kontexte<br />

Wochenplan & Freiarbeit<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

MSW NDW MW<br />

# 10<br />

# 12

Original:<br />

Das Münchener Modell<br />

Vereinfachungen:<br />

� Medien Der Wolf begegnet einem kleinen, grünen Tier.<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Das Münchener Modell<br />

Er fragt:<br />

„Wer ist der Stärkste im ganzen Land?“<br />

� Organisation: schulübergreifend<br />

Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />

schulische<br />

außer- außer-<br />

Organisationsformen<br />

schulisch<br />

Integrative<br />

Förderschule Regelschule<br />

Einrichtungen<br />

Vorschulische Einrichtungen<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Kooperation<br />

Weitere<br />

Einrichtungen,<br />

z. B. Praxen<br />

für<br />

Sprachtherapie<br />

# 13<br />

# 15<br />

Das Münchener Modell<br />

� Interaktion<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

?<br />

Das Münchener Modell<br />

� Organisation: schulintern<br />

Sprachheilpädagoge Regelschulpädagoge<br />

Sprachtherapie in der Schule<br />

(einzeln oder Kleinstgruppe)<br />

Sprachtherapeutischer<br />

Unterricht (Großgruppe)<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Förderunterricht Sprache<br />

(Kleingruppe)<br />

Sprachförderung im Unterricht<br />

(Großgruppe)<br />

# 14<br />

# 16

<strong>Bausteine</strong><br />

Das Münchener Modell<br />

� Methoden: <strong>Bausteine</strong><br />

Störungsübergreifende<br />

Methoden<br />

Störungsspezifische<br />

Methoden<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Handlungsbegleitendes Sprechen<br />

Lehrersprache<br />

Metasprache<br />

Handlungsbegleitendes Sprechen<br />

Aussprache<br />

Wortschatz<br />

Grammatik<br />

Kommunikation<br />

Sprachverständnis<br />

Schriftsprache<br />

Redefluss<br />

Zur Bedeutung handlungsbegleitenden<br />

Sprechens<br />

Von der Handlung zur inneren Sprache:<br />

Handlung<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Handlungsbegleitendes<br />

Sprechen<br />

vgl. auch Weigl/Reddemann-Tschaikner 2002; Bruner 1979; Wygotski 1934<br />

Innere Sprache<br />

# 17<br />

# 19<br />

Baustein<br />

handlungsbegleitendes Sprechen<br />

(störungsübergreifend)<br />

Handlungsbegleitendes Sprechen<br />

Problemstellung:<br />

Handlungsbegleitendes Sprechen ist schwer!<br />

<strong>Unterrichts</strong>beispiel:<br />

Einführung Stellenwertsystem ZR 20<br />

(bündeln)<br />

Probleme: vgl. Film Bündeln<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 20

Handlungsbegleitendes Sprechen<br />

Versprachlichung<br />

• Rahmengeschichte zur Einbettung des mathematischen Problems<br />

(Kindgemäßheit): Situation Parkgarage<br />

• Wahl der konkreten Versprachlichung<br />

• Visualisierung der Versprachlichung (z.B. Wortkarten, dynamisches<br />

Tafelbild)<br />

• Schritte: Handlung → handlungsbegleitendes Sprechen → innere<br />

Sprache<br />

• Erfahrung: Gerade in Mathematik immer wieder auf eingeführte<br />

Versprachlichungen zurückgreifen!<br />

Prototypische Kontexte für Versprachlichung bzw. handlungsbegleitendes<br />

Sprechen: Mathematik, Bildergeschichten, Sachunterricht, Rechtschreiben<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Handlungsbegleitendes Sprechen<br />

Schritte zur inneren Sprache<br />

Handlung<br />

1. Modellhaftes Versprachlichen<br />

und Handlung des Lehrers<br />

2. Modellhaftes Versprachlichen<br />

mit Handlung des Schülers<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Handlungsbegl.<br />

Sprechen<br />

3. Maskiertes Versprachlichen<br />

4. Selbstständiges Versprachlichen<br />

5. Flüsterndes Versprachlichen<br />

Wochenplan<br />

Innere Sprache<br />

# 21<br />

6. Inneres Versprachlichen<br />

# 23<br />

Handlungsbegleitendes Sprechen<br />

Visualisierung der Versprachlichung:<br />

Acht rote Autos stehen in der Parkgarage<br />

Drei blaue Autos warten vor der Parkgarage.<br />

Der Parkwächter ruft: „Stopp!“<br />

„Zuerst fahren ... rein,<br />

dann fahren ... rein.“<br />

Zehnerübergang<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

<strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz<br />

(störungsspezifisch)<br />

# 22

Prävention<br />

Intervention<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Prävention im Unterricht<br />

• <strong>Unterrichts</strong>prinzip Wortschatzarbeit<br />

• Arbeit mit Wortfeldern und Kollokationen<br />

• Einbeziehen kindlicher Interessen<br />

• Lernen mit allen Sinnen<br />

• Einsatz der Lehrersprache zur Betonung und<br />

Hervorhebung<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Existierende Therapieansätze<br />

Elaborationstherapie nach Glück 2000<br />

Kauschke/Siegmüller: Patholinguistischer Ansatz (PLAN)<br />

Wiedenmann: Wortschatzerwerb mit allen Sinnen<br />

German 2002: Wortabruftraining<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 26<br />

# 28

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Grundsätzliches zur <strong>Unterrichts</strong>planung<br />

Auswahl eines Auswahl des Auswahl des<br />

Rahmenthemas Wortschatzes Formates<br />

Klassische Themen<br />

Lehrplan (v.a.<br />

Sachunterricht)<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Interesse<br />

Alltagsrelevanz<br />

Phonolog. Kompl.<br />

Wortart<br />

Konkretheit<br />

Anzahl Begriffe<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

<strong>Unterrichts</strong>form<br />

EIS-Prinzip<br />

Elaboration Lemma und Lexem: Alltagsbeispiel<br />

Pumuckl Elefant<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 29<br />

# 31<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Intervention: <strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz<br />

Semantik / Lexikon<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Elaboration Lemma<br />

Elaboration Lexem<br />

Abruftraining<br />

Strategietraining<br />

Wortbedeutung im Kontext<br />

(Kollokationen, Metaphern)<br />

Selbstmanagement<br />

Fachbegriffe<br />

Rahmenhandlungen und Rituale<br />

Elaboration Lemma/Lexem 1: Semantische Relationen<br />

Hyponym<br />

Hyperonym<br />

Grundlage: Netzwerkmodelle<br />

Glück 2000<br />

Kohyponyme<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 30<br />

Außerdem:<br />

Kontradiktion, Opposition, Antonymie<br />

Synonymie<br />

Meronymie<br />

# 32

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Elaboration Lemma/Lexem 2: Multimodale Markenmixe<br />

• Authentische Lernsituationen: <strong>Unterrichts</strong>gänge,<br />

außerschulische Lernorte<br />

• Klassische Spielmaterialien: Kaufladen, Autorennbahn, ...<br />

• Sinnesparcours (taktil-kinästhetisch, olfaktorisch,<br />

gustatorisch, akustisch, visuell)<br />

• Einsatz von Realgegenständen, Fühlsäckchen<br />

• Projektorientiertes, themenorientiertes Arbeiten<br />

• Spielformat „Blinde Kuh“<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Abruftraining: Schaffen eines geeigneten<br />

Abrufkontextes – Hinweise (cues)<br />

Beispiel ?<br />

• Semantischer Hinweis<br />

• Phonologischer Hinweis<br />

• Morphologischer Hinweis<br />

• Syntaktischer Hinweis<br />

• Episodischer Hinweis<br />

• Prozeduraler Hinweis<br />

• Graphemischer Hinweis<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Orange<br />

# 33<br />

# 35<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Abruftraining: Erhöhen der Abrufhäufigkeit<br />

Geeignete Situationen im Unterricht:<br />

• Hochfrequentes Wiederholen von Begriffen: Projekte<br />

• Bereiche: Sachunterricht, Deutsch<br />

• Spielformen: Kim-Spiele, Stadt-Land-Fluss, Memory, Domino, Memory<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Strategietraining 1<br />

Strategien des eigenständigen Wortschatzerwerbs:<br />

• Unterstreichen von schwierigen Wörtern in Texten<br />

• Gezieltes Nachfragen und evtl. Notieren des Ergebnisses<br />

• Nachschlagen in Lexika<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 34<br />

# 36

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Strategietraining 2<br />

Verwenden von Memostrategien:<br />

• Rehearsal-Training (lautes oder leises Vorsprechen, Glück<br />

2000)<br />

• Bewusster, wiederholter Einsatz des Wortes<br />

• Eselsbrücken<br />

• Loci-Methode<br />

• Lernstrategien des Fremdsprachenunterrichts<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Wortbedeutung im Kontext: Kollokationen<br />

Im Fokus hier: syntagmatische Beziehungen von Wörtern<br />

• Kollokationen<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 37<br />

# 39<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Strategietraining 3<br />

Kompensationsstrategien:<br />

• Verwendung von Synonymen, Umschreibungen und<br />

unspezifischen Wörtern<br />

• Umschreibungen oder Wortneuschöpfungen<br />

• Verwendung von Gesten (Zeigen, pantomimische Hilfen)<br />

• Visualisierung (Bilder)<br />

• Anbahnung einer Fragehaltung (vgl. Monitoring des<br />

Sprachverstehens, Sitzung Sprachverständnis) MSV<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Bsp. Kollokationen 1:<br />

Welchen Begriff umschreiben die Kinder?<br />

Populäre Spielformate:<br />

• Ich sehe was, was du nicht siehst ...<br />

• Dalli dalli<br />

• Dingsda<br />

• Tabu<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Begriffsrätsel<br />

0:33 – 0:53<br />

# 38<br />

0:30 – 1:58<br />

# 40

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Bsp. Kollokationen 2:<br />

Was gehört nicht dazu?<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Wildegger-Lack 2008<br />

Wortbedeutung im Kontext: Redewendungen und<br />

Metaphern<br />

• Redewendungen: „da beißt die Maus keinen Faden ab“<br />

• Metaphern: „Wüstenschiff“<br />

<strong>Unterrichts</strong>beispiel: metasprachliche Technik „sprachliche<br />

Erklärung“<br />

L: Was meint er denn damit: ‚Da beißt die Maus keinen Faden ab’?<br />

Wo ist denn da jetzt eine Maus?<br />

S1: Das hat doch nichts mit Mäusen zu tun!<br />

S2: Das sagt man einfach so.<br />

L: Wie könnte er das noch anders sagen?<br />

S3: Er könnte sagen: Das ist einfach so.<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 41<br />

# 43<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Bsp. Kollokationen mal anders: Fehlersuchbücher<br />

Butschkow 2003<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Selbstmanagement<br />

Butschkow 2003<br />

• Nach Wörtern und deren Bedeutung fragen (vgl. MSV)<br />

• Selbstanwendung von Abrufhilfen<br />

• Erwerb von Memo- und Kompensationsstrategien<br />

• Eigenbeobachtung und -korrektur<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 42<br />

# 44

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Fachbegriffe: Einsatz von Metasprache<br />

?<br />

Laut<br />

Sprachliche Erklärung: Laut<br />

Visualisierung: Wortstamm<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Bsp. fragende Charaktere: Tüddelsen<br />

Tüddelsen<br />

MovingMind 2003<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Einbettung in eine Handlung:<br />

Mehrgraphe („Buchstabenfreunde“)<br />

Jan hat Hunger.<br />

Schrift: Satz<br />

# 45<br />

# 47<br />

Semantisch-lexikalische Störungen<br />

Rahmenhandlungen und Rituale im Unterricht<br />

• Ritual Wortschatz-Kiste (als Schatzkiste)<br />

• Ritual „Wort des Tages“ bzw. „Wort der Woche“<br />

• Ritual „Wissensquiz am Wochenende“<br />

• Ritual „Begriffsklärung“ und „Nachfragen“<br />

• Ritual „nachfragende Handpuppe oder Figur“<br />

• Fragende Charaktere aus<br />

bekannten Geschichten<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Zusammenfassung<br />

Loewe/Loewe 2008<br />

• Das Münchener Modell integriert Aspekte aus verschiedenen Modellen<br />

der Planung <strong>sprachheilpädagogischen</strong> <strong>Unterrichts</strong> (bildungstheoretisch,<br />

lerntheoretisch, lernzielorientiert, konstruktivistisch) und fokussiert dabei<br />

das „Primat der Sprachlernprozesse“.<br />

• Es ermöglicht sprachheilpädagogische <strong>Unterrichts</strong>planung: Dies schließt<br />

eine gezielte Prävention und Intervention im Bereich Sprache ein.<br />

• Qualitatives Herzstück sind die methodischen <strong>Bausteine</strong>: Es existieren<br />

störungsübergreifende und störungsspezifische Methoden.<br />

• Zur Prävention wurden Vorschläge zur Sprachförderung gemacht, zur<br />

Intervention wurden methodische <strong>Bausteine</strong> sprachtherapeutischen<br />

<strong>Unterrichts</strong> vorgestellt.<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 46<br />

# 48

Ausblick<br />

• Die Qualität <strong>sprachheilpädagogischen</strong> <strong>Unterrichts</strong> hängt wesentlich von der<br />

Methodenkompetenz der Lehrkraft ab<br />

• Sprachheilpädagogischer Unterricht kann unabhängig vom Förderort an<br />

allen Schularten stattfinden; Voraussetzung sind fachkompetente Lehrkräfte<br />

• Sprachheilpädagogischer Unterricht bedarf, um in Zukunft bestehen zu<br />

können, vermehrter <strong>Unterrichts</strong>forschung<br />

• Bildungspolitisch muss der Fokus von der Intervention hin zur Prävention gehen<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Zentrale Literatur<br />

dbs (<strong>Deutsche</strong>r Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten) (2007):<br />

Sprachentwicklung ist kein Kinderspiel... Sprachförderung oder Sprachtherapie?<br />

Eine Informationsbroschüre (zu beziehen über www.dbs-ev.de).<br />

Dannenbauer, F. M. (1997): Grammatik. In: Baumgartner, S., Füssenich, I. (Hrsg.):<br />

Sprachtherapie mit Kindern. 3. Aufl. Ernst Reinhardt, München/Basel, 123-203.<br />

Grohnfeldt, M./Schönauer-Schneider, W. (2007): Merkmale <strong>sprachheilpädagogischen</strong><br />

<strong>Unterrichts</strong> im Förderschwerpunkt Sprache. In: Heimlich, U., Wember, F. B.<br />

(Hrsg.): Didaktik des <strong>Unterrichts</strong> im Förderschwerpunkt „Lernen“. Stuttgart,<br />

Kohlhammer, 240-252.<br />

Hartmann, E. (2008): (2008): Konzeption und Diagnostik von schriftsprachlichen<br />

Lernstörungen im Responsiveness-to-Intervention-Modell: eine kritische<br />

Würdigung. In: VHN 77, 123-137.<br />

Luger, V. (2006): Versprecher. Voraussetzungen – Entstehung – Interpretation des<br />

mentalen Lexikons.VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken.<br />

Press, H. J. (2006): Der kleine Herr Jakob. Bildergeschichten. Band 3. Beltz & Gelberg:<br />

Weinheim/Basel.<br />

Reber, K./Schönauer-Schneider, W. (2009): <strong>Bausteine</strong><br />

<strong>sprachheilpädagogischen</strong> <strong>Unterrichts</strong>. Ernst Reinhardt Verlag,<br />

München/Basel.<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

# 49<br />

# 51<br />

Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Dr. Karin Reber<br />

Kontakt<br />

Sonderschullehrerin im Hochschuldienst<br />

(Sprachheilpädagogik, Informatik)<br />

Sprachheilpädagogin M.A.<br />

Ludwig-Maximilians-Universität München<br />

Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik<br />

Leopoldstr. 13<br />

80802 München<br />

karin.reber@gmx.de<br />

„Früh fördern statt spät reparieren“<br />

(Baumert/Maaz in MaxPlanckForschung 4/2008)<br />

Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />

Akademische Rätin<br />

Sonderschullehrerin (Sprachheilpädagogik,<br />

Verhaltensgestörtenpädagogik)<br />

Sprachheilpädagogin M.A.<br />

Ludwig-Maximilians-Universität München<br />

Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik<br />

Leopoldstr. 13<br />

80802 München<br />

schoenauer@lmu.de<br />

# 50<br />

52