Interdisziplinäre Projektarbeit IDP - Alte Kantonsschule Aarau

Interdisziplinäre Projektarbeit IDP - Alte Kantonsschule Aarau

Interdisziplinäre Projektarbeit IDP - Alte Kantonsschule Aarau

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Interdisziplinäre</strong><br />

<strong>Projektarbeit</strong> <strong>IDP</strong><br />

an der Informatikmittelschule <strong>Aarau</strong><br />

Wegleitung, Schuljahr 2012/13

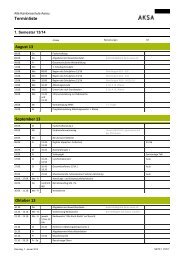

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Bestimmungen zur <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong><br />

Seite<br />

2<br />

1.1 Begriff und Zielsetzung 2<br />

1.2 Grundsätze 2<br />

1.2.1 Wahl des Themas und der betreuenden Lehrpersonen 2<br />

1.2.2 Betreuung 3<br />

1.2.3 Zeitlicher Rahmen 3<br />

1.2.4 Bewertung 3<br />

1.2.5 Entschädigung der Lehrpersonen 3<br />

2. Ausführungsbestimmungen 4<br />

2.1 Zeitplan 4<br />

2.2 Verantwortlichkeiten 4<br />

2.2.1 Studierende 4<br />

2.2.2 Betreuende Lehrperson VBR 5<br />

2.2.4 Betreuende Lehrpersonen zweiter Themenbereich 5<br />

2.2.5 Schulleitung 5<br />

2.3 Disposition 6<br />

2.4 Projektvertrag 6<br />

2.5 Titelblatt 6<br />

2.6 Plagiat 7<br />

2.7 Erklärung 7<br />

3. Beurteilungskriterien 8<br />

3.1 Produkt: Inhalt 8<br />

3.2 Produkt: Form 8<br />

3.3 Arbeitsprozess 9<br />

3.4 Gewichtung der einzelnen Beurteilungsfelder 10<br />

4. Hinweise für die Studierenden 10<br />

Seite - 1

1. Bestimmungen <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> <strong>IDP</strong><br />

1.1. Begriff und Zielsetzung<br />

Rahmenlehrplan des BBT für die Berufsmaturität (kaufmännische Richtung):<br />

„Im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen wird eine <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> durchgeführt.<br />

Zwei oder mehrere Fächer müssen daran beteiligt sein. Die <strong>Projektarbeit</strong> ist mit mindestens 40<br />

Lektionen dotiert. Sie ist von den Lernenden umfassend zu dokumentieren.<br />

Die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> muss einerseits einen konkreten Bezug zur Arbeitswelt haben,<br />

darf andererseits aber eine allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Perspektive nicht ausser<br />

Acht lassen. Problemorientierte Themen aus den Fachbereichen sollen durch sinnvolle interdisziplinäre<br />

Fragestellungen vernetzt und vor dem Hintergrund von berufsbezogenen Erfahrungen<br />

handlungsorientiert behandelt werden. Sprachen sollen dabei nicht einfach instrumentell, sondern<br />

auch auf Grund ihres eigenständigen kulturellen Beitrags einbezogen werden.<br />

Die Arbeit soll als wichtigstes Ziel die kombinierte und kreative Anwendung von Ressourcen im<br />

Hinblick auf den Aufbau von Kompetenzen ermöglichen, insbesondere die Analyse von Problemsituationen,<br />

die Auswahl, die Planung und Anwendung von Lösungsstrategien, die kritische Überprüfung<br />

von Prozessen und Resultaten, die adäquate Repräsentation der Resultate. Dabei soll<br />

sowohl auf Selbstständigkeit als auch auf die Zusammenarbeit besonders geachtet werden.“<br />

Die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> baut inhaltlich auf dem erworbenen Fachwissen auf. Sie ist eine<br />

schriftlich verfasste oder kommentierte Arbeit, die eine selbstständige, persönliche Auseinandersetzung<br />

mit einer Problemstellung dokumentiert.<br />

Die Studierenden verfassen in einem Team von 3 bis 4 Personen eine grössere eigenständige Arbeit,<br />

die logisch aufgebaut und klar strukturiert ist. Die Fachlehrperson VBR kann die Gruppenzusammensetzung<br />

gegebenenfalls festlegen. Die Studierenden gehen von einer anspruchsvollen<br />

Fragestellung aus und wenden zur Bearbeitung angemessene fachspezifische Methoden und<br />

Hilfsmittel an.<br />

1.2. Grundsätze<br />

1.2.1 Wahl des Themas und Wahl der betreuenden Lehrperson<br />

Die <strong>IDP</strong>A wird am Ende der zweiten Klasse im Fach VBR im Rahmen von rund 8 Lektionen mit<br />

dem Schwerpunkt Projektmethoden (Zitieren, Interview, Umfrage, Beobachtung) eingeführt und im<br />

ersten Semester der dritten Klasse geschrieben.<br />

Der eine Themenbereich stammt somit aus dem Fach Wirtschaft und Recht. Die Fachlehrperson<br />

VBR wird die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Fachs <strong>IDP</strong>A in die wesentlichen Grundlagen<br />

der <strong>Projektarbeit</strong> einführen und die Arbeiten betreuen.<br />

Die Wahl des konkreten Themas und der den zweiten Themenbereich der interdisziplinären Arbeit<br />

betreuenden Lehrperson liegt in der Verantwortung der Studierenden; die Fachlehrperson VBR<br />

kann auch geeignete Themen vorgeben. Die genaue Themenfestlegung und -eingrenzung erfolgt<br />

im Konsens zwischen den Studierenden und den betreuenden Lehrpersonen.<br />

Das zweite Fach muss ein promotionswirksames Fach sein. Für die Betreuung des zweiten Themenbereichs<br />

fragen die Studierenden in erster Linie die Abteilungsfachlehrpersonen an. Sofern<br />

diese die Arbeit nicht mehr übernehmen kann, dürfen die Studierenden andere Lehrpersonen dieses<br />

Fachgebietes anfragen, bei denen sie ihre <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> verfassen wollen. Die<br />

Abteilungsfachlehrperson übernimmt in der Folge die Note der abteilungsfremden Fachlehrperson<br />

für die Jahresnote der dritten Klasse.<br />

Seite - 2

1.2.2 Betreuung<br />

Aufgabe der betreuenden Lehrpersonen ist es, die Studierenden zu beraten, zu begleiten und die<br />

<strong>Projektarbeit</strong> zu bewerten.<br />

Die Lehrperson entscheidet, welche und wie viele Arbeiten sie in Bezug auf den zweiten Themenbereich<br />

betreuen kann. In der Regel übernimmt eine Lehrperson dafür nicht mehr als 4 <strong>Interdisziplinäre</strong><br />

<strong>Projektarbeit</strong>en.<br />

Wenn besondere Gründe vorliegen, kann eine Lehrperson zur Betreuung einer <strong>Interdisziplinäre</strong>n<br />

<strong>Projektarbeit</strong> verpflichtet werden.<br />

1.2.3 Zeitlicher Rahmen<br />

Für die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> sind in der Stundentafel im ersten Semester der 3. Klasse<br />

IMS total 2 Semesterlektionen eingesetzt. Die Arbeit beginnt mit der Themenfindung am Ende der<br />

zweiten Klasse und wird mit der Abgabe am Ende der ersten Woche nach den Sportferien abgeschlossen.<br />

1.2.4 Bewertung<br />

Die Bewertung der <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong> erfolgt gemäss Rahmenlehrplan durch die Lehrpersonen<br />

der betroffenen mindestens zwei Fächer. Jede der beteiligten Lehrpersonen erteilt für die<br />

Arbeit unter ihrem fachlichen Aspekt je eine Note; diese Noten müssen nicht übereinstimmen.<br />

Dabei werden neben dem fachlichen Wissen und Können insbesondere die zu Grunde liegenden<br />

Kompetenzen und die mit der Arbeit dokumentierten Fertigkeiten sowie Arbeitsprozesse beurteilt.<br />

Bezüglich der formalen Anforderungen (Zitierweise etc.) gelten die Vorgaben des Handbuchs für<br />

den Projektunterricht.<br />

Die Bewertung fliesst mit einem Gewicht von je einem Viertel in die Erfahrungsnoten (Zeugnisnote<br />

der dritten Klasse IMS) der beteiligten Fächer ein. Die Noten sind in ganzen Noten, halben Noten<br />

oder Viertelnoten auszudrücken.<br />

Die Note für die <strong>IDP</strong>A wird nicht ins Zwischenzeugnis der dritten Klasse einberechnet; der Einbezug<br />

erfolgt erst am Ende der dritten Klasse. Die Arbeit wird mit dem Titel und der Note ins Berufsmaturitätszeugnis<br />

aufgenommen.<br />

Gruppenarbeiten werden in der Regel als Gesamtheit beurteilt, d.h. alle Schüler erhalten die gleiche<br />

Note. In begründeten Fällen kann die betreuende Lehrperson von diesem Grundsatz Abstand<br />

nehmen und jedem Gruppenmitglied eine separate Note erteilen. In diesem Fall ist die jeweilige<br />

Autorschaft im Einzelnen auszuweisen.<br />

Die Bewertung wird den Schülerinnen und Schülern auf den Beurteilungsbögen <strong>IDP</strong>A (Detailbogen<br />

und allgemeine Beurteilung) mitgeteilt. Sofern die Bewertung in den beiden beteiligten Fächern unterschiedlich<br />

ausfällt, sind zwei fachspezifische Detailbögen abzugeben.<br />

1.2.5 Entschädigung der Lehrpersonen<br />

Die Entschädigung der betreuenden Lehrpersonen ist pauschal geregelt. Die Lehrperson im Fach<br />

VBR, welche die <strong>IDP</strong>A mit den Gruppen einführt, wird mit einer Jahreslektion entschädigt.<br />

Für den zweiten Themenbereich werden pro beteiligter Lehrperson unabhängig von der Gruppengrösse<br />

im Rahmen der Kompensationsregelung 6 Stunden gutgeschrieben.<br />

Seite - 3

2. Ausführungsbestimmungen<br />

2.1 Zeitplan<br />

2. Klasse, bis Ende März 2012 Information der Schüler und Schülerinnen durch die Schul-<br />

leitung, Abgabe der Wegleitung, Start der Themenfindung.<br />

2. Klasse, bis Mitte Juni 2012 Folgende Punkte sind geregelt:<br />

� Gruppen sind gebildet<br />

� Themen, Fragestellung und Disposition liegen vor<br />

� Betreuer bzw. Betreuerin sind festgelegt.<br />

3. Klasse, bis 24. August 2012 Die überarbeitete Disposition liegt definitiv vor und ist von<br />

beiden Lehrpersonen genehmigt, Projektvertrag von allen<br />

Beteiligten unterschrieben.<br />

gemäss Vereinbarung Zwischen- und Lernberichte können von den betreuenden<br />

Lehrpersonen nach individueller Vereinbarung verlangt<br />

werden.<br />

3. Klasse, 15. Februar 2013 Die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> liegt abgeschlossen vor<br />

und wird in dreifacher Ausführung dem Sekretariat eingereicht<br />

sowie elektronisch für die Docoloc-Kontrolle der<br />

Fachlehrperson VBR abgegeben.<br />

3. Klasse, bis Ende März 2013 Die Schlussbesprechung der beteiligten Lehrpersonen mit<br />

der Gruppe schliesst die Arbeit ab. Die Noten werden bekannt<br />

gegeben und schriftlich begründet.<br />

2.2 Verantwortlichkeiten<br />

2.2.1 Studierende<br />

Die Studierenden gehen gemäss Zeitplan (2.1) vor:<br />

• Sie suchen Ideen für ihre <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong>, besprechen sie mit der Fachlehrperson<br />

VBR und entwickeln sie weiter.<br />

• Sie entscheiden sich für ein Thema, verfassen eine Disposition (s. Punkt 2.3) und suchen die<br />

betreuende Lehrperson für den zweiten Bereich.<br />

• Sie melden die Gruppenmitglieder, das Thema sowie die beteiligten Lehrpersonen der Fachlehrperson<br />

VBR.<br />

• Sie unterschreiben den Vertrag betreffend Docoloc-Kontrolle (Plagiatsprävention).<br />

• Sie verfassen ein Projektjournal, in welchem sie ihr Vorgehen festhalten. Das Arbeitsjournal<br />

liegt bei Besprechungen mit den Betreuungspersonen vor und wird nach Beendigung der Arbeit<br />

mit dieser abgegeben. Es dient der Dokumentation, Reflexion und Planung des Arbeitsprozesses<br />

und kann zur Beurteilung des Prozesses herangezogen werden.<br />

• Sie erklären schriftlich, die Arbeit selbständig verfasst und alle Zitate, verwendete Literatur und<br />

Quellen vorschriftsgemäss angegeben zu haben (Redlichkeitsbestätigung). Diese Bestätigung<br />

ist ein Bestandteil der Arbeit.<br />

• Sie reichen die schriftliche Dokumentation in sauberer Ausführung fristgerecht in drei Exemplaren<br />

dem Sekretariat ein (je ein Exemplar für die betreuenden Lehrpersonen, ein Exemplar für<br />

die Schule) und stellen der Fachlehrperson VBR die Datei elektronisch für die Docoloc-Kontrolle<br />

zu.<br />

Seite - 4

2.2.2 Betreuende Lehrperson VBR<br />

Die betreuende Fachlehrperson VBR<br />

• unterstützt die Studierenden bei der Festlegung des Themas<br />

• bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie ein Thema mit der vorgelegten Disposition zur Betreuung<br />

akzeptiert<br />

• legt bis zum Beginn der Septemberwoche der Schulleitung eine Liste mit den Namen der Studierenden,<br />

ihren Betreuern oder Betreuerinnen sowie den Themen und den betroffenen Fächern<br />

der <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong>en zur Genehmigung vor<br />

• unterstützt die Studierenden auf Anfrage bei der Materialsuche<br />

• bespricht mit den Studierenden in bestimmten zeitlichen Abständen die Arbeit<br />

• bespricht die Arbeit nach Abschluss derselben mit den Studierenden, nach Möglichkeit zusammen<br />

mit der anderen beteiligten Lehrperson<br />

• bewertet die Arbeit und teilt den Studierenden die Note für ihren Teil mit<br />

• erstellt einen eigenen schriftlichen Beurteilungsbogen, sofern die fachspezifische Bewertung<br />

nicht einheitlich ausfällt.<br />

2.2.3 Betreuende Lehrpersonen zweiter Themenbereich<br />

Die betreuende Lehrperson<br />

• unterstützt die Studierenden bei der Festlegung des Themas<br />

• bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie ein Thema mit der vorgelegten Disposition zur Betreuung<br />

akzeptiert<br />

• unterstützt die Studierenden auf Anfrage bei der Materialsuche<br />

• bespricht mit den Studierenden mindestens zweimal die Arbeit<br />

• bespricht die Arbeit nach Abschluss derselben mit den Studierenden, nach Möglichkeit zusammen<br />

mit der anderen beteiligten Lehrperson<br />

• erstellt in Zusammenarbeit mit der Fachlehrperson VBR zu Handen der Studierenden einen<br />

Bericht zur Arbeit mit einer schriftliche Bewertung (Beurteilungsbögen)<br />

• teilt den Studierenden die Note für ihren Teil mit.<br />

2.2.4 Schulleitung<br />

Die Schulleitung<br />

• legt die notwendigen Termine fest<br />

• organisiert die Information der Studierenden<br />

• sorgt dafür, dass die Studierenden eine Wegleitung erhalten<br />

• entscheidet in Konfliktfällen<br />

• entscheidet nach Rücksprache mit den betroffenen Lehrpersonen definitiv über die Betreuung<br />

• genehmigt und veröffentlicht die Themenliste<br />

• teilt den Studierenden notfalls, unter Berücksichtigung der vorliegenden Disposition, die betreuenden<br />

Lehrpersonen zu<br />

• bestimmt im Fall von Betrug die zu ergreifenden Massnahmen.<br />

Seite - 5

2.3 Disposition<br />

Die Disposition enthält<br />

• Arbeitstitel<br />

• Thematische Beschreibung, Eingrenzung<br />

• Wissensstand, mögliche Quellen<br />

• Begriffsbestimmungen<br />

• Projektziele<br />

• Methode und Vorgehen<br />

• Zeitplan.<br />

2.4 Projektvertrag<br />

Ein Projektvertrag enthält<br />

• die Disposition als integrierten Bestandteil<br />

• Minimalziele<br />

• mögliche Erweiterungen des Themas<br />

• die Sprache, in der die Arbeit verfasst wird, sofern es nicht Deutsch ist<br />

• einen Terminplan mit Zeitpunkten für Zwischenbeurteilungen<br />

• Hinweis auf die Beurteilungskriterien, insbesondere auf die themenspezifischen<br />

• Vereinbarung über die Darstellung von Zitaten, Literatur- und Quellenangaben<br />

Ein Projektvertrag kann in begründeten Fällen im Verlauf der Arbeit abgeändert werden, wenn beide<br />

Seiten einverstanden sind.<br />

2.5 Titelblatt<br />

Das Titelblatt der fertigen Arbeit muss folgende Angaben enthalten:<br />

• Titel der Arbeit mit Untertitel<br />

• Name und Abteilung der Verfasserinnen / der Verfasser<br />

• Name der Schule<br />

• Name der betreuenden Lehrpersonen / eingereicht bei ...<br />

• Datum der Abgabe: Monat, Jahr.<br />

Seite - 6

2.6 Plagiat<br />

Unter einem Plagiat ist die ganze oder teilweise Übernahme eines fremden Werks ohne Angabe<br />

der Quelle und des Urhebers bzw. der Urheberin zu verstehen. Das Plagiat ist eine Verletzung des<br />

Urheberrechts. Kürzere Passagen eines fremden Werkes dürfen zitiert werden. Dies setzt aber eine<br />

Kennzeichnung des Zitats und eine Angabe der Quelle voraus. Folgende Handlungen stellen<br />

ein Plagiat im weiteren Sinne dar:<br />

a) Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein Werk, das von einer anderen Person auf Auftrag<br />

erstellt wurde («Ghostwriter»), unter ihrem bzw. seinem Namen ein.<br />

b) Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein fremdes Werk unter ihrem bzw. seinem Namen<br />

ein (Vollplagiat).<br />

c) Die Verfasserin bzw. der Verfasser übersetzt fremdsprachige Texte oder Teile von fremd<br />

sprachigen Texten und gibt sie ohne Quellenangabe als eigene aus (Übersetzungsplagiat).<br />

d) Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk, ohne die<br />

Quelle mit einem Zitat kenntlich zu machen. Dazu gehört namentlich auch das Verwenden von<br />

Textteilen aus dem Internet ohne Quellenangabe.<br />

e) Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk und nimmt<br />

leichte Textanpassungen und -umstellungen vor (Paraphrasieren), ohne die Quelle mit einem<br />

Zitat kenntlich zu machen.<br />

Wissenschaftlicher Ethos verlangt, dass geistige Schöpfungen, Ideen, Theorien anderer Perso-nen<br />

durch ein Zitat kenntlich gemacht werden, auch wenn sie im Text bloss sinngemäss wieder-gegeben<br />

sind.<br />

Folgen bei Plagiatsfällen<br />

Ein Plagiat ist ein Diziplinarverstoss und muss der Schulleitung gemeldet werden. Die Schulleitung<br />

führt eine Untersuchung und entscheidet über die Massnahmen.<br />

2.7 Erklärung<br />

Die Arbeit enthält eine Erklärung, welche die Einmaligkeit der Arbeit ausdrückt und von den Studierenden<br />

unterzeichnet wird.<br />

„Ich erkläre hiermit,<br />

- dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Benutzung der angegebenen Quellen verfasst habe.<br />

Diese Arbeit hat noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.<br />

Seite - 7

3. Beurteilungskriterien<br />

3.1 Produkt: Inhalt<br />

3.1.1 Fragestellung und Methodenwahl<br />

• Wird das eigene Erkenntnisinteresse klar dargelegt?<br />

• Wird die Fragestellung bzw. die gestalterische Problemstellung verständlich dargestellt?<br />

• Ist die Untersuchungsmethode dem Thema angemessen?<br />

• Wird die gewählte Methode konsequent durchgeführt?<br />

3.1.2 Bewältigung des Themas<br />

• Wird das Thema eingegrenzt und erläutert?<br />

• Wird das eingegrenzte Thema in einer angemessenen Breite, jedoch mit eindeutigen Schwerpunkten<br />

behandelt?<br />

• Bei gestalterischen Arbeiten: Wird die Absicht oder Fragestellung konsequent verfolgt und<br />

sichtbar gemacht (Visualisierung)?<br />

3.1.3 Nutzung von Wissen<br />

• Werden Quellen, Daten, Versuchsergebnisse und andere Wissensbestände sorgfältig und<br />

sachrichtig verarbeitet?<br />

• Wird Sekundärliteratur in angemessenem Umfang und mit Sorgfalt genutzt?<br />

• Werden fremde Gedanken als solche ausgewiesen (Quellen- und Literaturangaben, Zitate)?<br />

3.1.4 Sachliche Qualität<br />

• Sind die Aussagen fachlich-inhaltlich richtig bzw. angemessen?<br />

• Werden Tatsachenaussagen und eigene Meinung unterschieden?<br />

• Sind die Ergebnisse der Untersuchung überzeugend?<br />

• Bei gestalterischen Arbeiten: Stehen Inhalt und Form in einer sich gegenseitig steigernden<br />

Wechselbeziehung?<br />

3.1.5 Eigenständigkeit und Originalität<br />

• Zeichnen sich Themenwahl und Methode durch Selbstständigkeit aus?<br />

• Werden persönliche Schlussfolgerungen gezogen?<br />

• Enthält die Arbeit originelle Gedanken bzw. eine originelle Gestaltungsidee?<br />

3.2. Produkt: Form<br />

3.2.1 Darstellung<br />

• Ist die Arbeit übersichtlich gegliedert?<br />

• Weist die Arbeit ein sorgfältiges Layout auf?<br />

• Sind die Illustrationen (Grafiken, Zeichnungen, Foto-Reproduktionen usw.) von guter Qualität?<br />

3.2.2 Sprache<br />

• Ist die Sprache korrekt und verständlich?<br />

• Werden die Schlüsselbegriffe definiert oder umschrieben (z.B. durch Aufzählung von Merkmalen)?<br />

3.2.3 Zitate, Quellenangaben<br />

• Wird korrekt zitiert (z.B. nach der Wegleitung der Schule, nach fachspezifischen Standards)?<br />

• Sind die Quellenangaben vollständig und korrekt?<br />

Seite - 8

3.3 Arbeitsprozess<br />

3.3.1 Disposition<br />

• Ist sie verständlich und übersichtlich?<br />

• Ist sie sachlogisch vertretbar?<br />

3.3.2 Methode<br />

• Wendet der/die Studierende in der Untersuchung eine plausible themenspezifische Methode<br />

an?<br />

• Wie erklärt der/die Studierende sein/ihr methodisches Vorgehen in der Arbeit selbst?<br />

• Ueberprüft und revidiert der/die Studierende wenn nötig das Vorgehen?<br />

3.3.3 Fortschritte<br />

• Wie sind die Fortschritte bezüglich Sache und Methode im Verlauf der Arbeit zu beurteilen?<br />

• Entwickelt der/die Studierende im Verlauf des Arbeitsprozesses ein differenziertes Problembewusstsein?<br />

3.3.4 Zuverlässigkeit<br />

• Hält der/die Studierende den Vertrag, andere Vereinbarungen und Termine ein?<br />

3.3.5 Selbstständigkeit<br />

• Wie selbstständig steuert der/die Studierende den Arbeitsprozess?<br />

• Kann der/die Studierende Impulse der Lehrperson selbstständig verarbeiten?<br />

• Kann der/die Studierende sein/ihr Produkt und sein/ihr Vorgehen realistisch beurteilen?<br />

3.3.6 Wie wird die Arbeit organisiert ?<br />

• Geht die Gruppe nach einem Arbeitsplan vor?<br />

• Wird die Arbeit innerhalb der Gruppe sinnvoll organisiert (z.B. Einsatz von Computer, Suchen<br />

und Bestellen von Büchern?)<br />

• Weist die Maturaarbeit eine einheitliche Form auf (z.B. Zitierweise, Quellenangaben, Computer-Einstellungen)<br />

3.3.7 Wie arbeitet die Gruppe zusammen?<br />

• Sind die Arbeitsanteile der Gruppenmitglieder ausgewogen (keine Chauffeur/Trittbrettfahrer-Situation)?<br />

• Sind die Rollen und Arbeitsanteile in der Gruppe geklärt (Wer ist für welche Fragestellung,<br />

welchen Arbeitsschritt, welchen Teil der Arbeit verantwortlich, wer übernimmt Leitungs-<br />

und Koordinationsfunktion)?<br />

Die Gewichtung der Kriterien innerhalb der einzelnen Beurteilungsfelder Produkt Inhalt, Produkt<br />

Form und Prozess ist abhängig vom jeweiligen Thema.<br />

Seite - 9

3. 4 Gewichtung der einzelnen Beurteilungsfelder<br />

Produkt: Inhalt 50 – 60 %<br />

Produkt: Form 20 – 30 % Produkt total: 80 %<br />

Arbeitsprozess 20 %<br />

Notenskala:<br />

Es ist eine lineare Skala anzuwenden.<br />

4. Hinweise für die Studierenden<br />

• Der Umfang der <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong> beträgt bei einer Dreiergruppe in der Regel 30<br />

bis 35 computergeschriebene Seiten, bei einer Vierergruppe steigt der Umfang auf 40 bis 45<br />

Seiten an. Diese Seitenangaben verstehen sich mit ohne Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Tabellen<br />

und Abbildungen, Quellenverzeichnis und Anhang, bei einem Zeilenabstand von 1.5.<br />

• Wenn ein anderes Produkt den Schwerpunkt bildet, kann der schriftliche Teil reduziert werden.<br />

In jedem Fall entscheiden die betreuenden Lehrpersonen, ob die Arbeit in Bezug auf den Umfang<br />

genügt.<br />

• Die äussere Form der schriftlichen Arbeit (insbesondere Quellenangaben und Zitate) muss den<br />

Unterlagen des Projektunterrichts entsprechen:<br />

März 2012<br />

ALTE KANTONSSCHULE AARAU<br />

Ulrich Salm, Leiter WMS<br />

Seite - 10