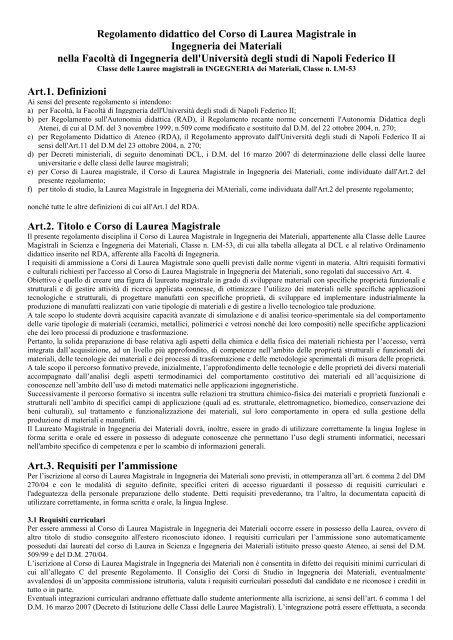

Art.5 Organizzazione didattica

Allegato B - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli ...

Allegato B - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Napoli ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dei casi, mediante iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio di questo Ateneo ai sensi dell‟art. 20,comma 6, Regolamento Didattico d‟Ateneo, ovvero mediante iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali di questoAteneo con abbreviazione di percorso ed assegnazione di un Piano di Studi che preveda le integrazioni curriculari richieste perl‟immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale.3.2 Verifica della personale preparazione dello studenteIn sede di prima attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali, il possesso di un titolo di Laureaconseguito presso questo Ateneo nel triennio antecedente l‟immatricolazione e che consenta l‟accesso al Corso di LaureaMagistrale ai sensi dell‟art. 3.1 del presente Regolamento costituisce verifica positiva della personale preparazione dello studente.Negli altri casi il Consiglio dei Corsi di Studio competente stabilirà specifiche modalità di verifica della personale preparazionedello studente ai fini dell‟ammissione.Art.4. Articolazione degli studi4.1. CurriculaIl Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali si articola nei curricula riportati nell'allegato B.1 al presenteRegolamento. L‟Allegato B.1 riporta, per ciascun curriculum, l'elenco degli insegnamenti, con l'eventuale articolazione in moduli,l'indicazione dei settori e degli ambiti scientifico disciplinari di riferimento, l'elenco delle altre attività formative, i creditiassegnati a ciascuna attività formativa.La Laurea Magistrale si consegue mediante l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU) con il superamento degliesami, in numero non superiore a 12, e lo svolgimento delle altre attività formative, secondo le previsioni del presenteregolamento. Ai fini del conteggio degli esami vanno considerate le attività caratterizzanti, le affini o integrative e quelleautonomamente scelte dallo studente. Per l‟attribuzione dei CFU previsti per queste ultime deve essere computato un unico esame,ferme restando da parte dello studente la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell‟Università, purché coerenti con ilprogetto formativo, e la possibilità di acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline di base e caratterizzanti. Restano escluse dalconteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all‟art. 10 comma 5 lettere c), d)ed e) del RAD.4.2. Attività formative e relative tipologieL'impegno orario riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale non deve essere inferiore al 50%dell'impegno orario complessivo.L'allegato B.2 specifica, per ciascun insegnamento, i moduli da cui esso è costituito e, per ciascun modulo:a) il settore scientifico - disciplinare di riferimento,b) i Crediti Formativi Universitari (CFU),c) le tipologie didattiche previste (Lezioni, Esercitazioni, ecc.),d) gli obiettivi formativi specifici,e) i contenuti.4.3. Obsolescenza dei Crediti formativi universitariI crediti acquisiti non sono di norma soggetti ad obsolescenza, fatta salva la disciplina che regola le condizioni di decadenza daglistudi. L‟obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio di Facoltà, suproposta motivata del Consiglio dei Corsi di Studio. La delibera di obsolescenza riporterà l‟indicazione delle modalità per laconvalida dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente dovrà sostenere.<strong>Art.5</strong>. <strong>Organizzazione</strong> <strong>didattica</strong>5.1. Tipo di organizzazioneLe attività formative si articolano in periodi didattici riportati nel Manifesto degli studi secondo le determinazioni degli organicompetenti.5.2. Manifesto degli studiIl Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria dei Materiali propone entro il 30 maggio di ogni anno il Manifesto degli studirelativo all'Anno Accademico successivo. Il Manifesto degli studi indica i curricula da attivare in ottemperanza all‟Art. 4.1 delpresente regolamento e specifica:.a) l'elenco dei moduli e degli insegnamenti che vengono attivati e la loro collocazione nei periodi didattici previsti dal precedentecomma 1;b) il calendario delle attività formative, definite in accordo con la programmazione <strong>didattica</strong> annuale della Facoltà;c) il calendario delle sessioni di esame ordinarie, da collocare alla fine di ciascun periodo didattico;d) il calendario della sessione di esame di recupero, da tenersi nel mese di settembre, prima dell'inizio delle attività formative delsuccessivo anno accademico;e) le norme che regolano la sostituzione di insegnamenti impartiti negli anni precedenti e che siano stati soppressi;f) le regole per la compilazione di Piani di studio.5.3. Piani di studio2

Ogni anno gli studenti possono presentare il Piano di studio per il successivo Anno Accademico. La presentazione ha luogo neitempi e con le modalità definite dal Manifesto degli studi.Il Piano di studio può essere presentato prima dell'iscrizione all'anno accademico successivo e prima del versamento del bollettinodi iscrizione. L'approvazione sarà comunque subordinata all‟avvenuta iscrizione entro i termini previsti e alla conformità dei datidi iscrizione con quelli di presentazione del Piano di studio.I Piani di studio sono esaminati dal Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria dei Materiali entro 30 giorni dalla data di scadenzaper la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati limitatamente alla parte conformea curricula ed insegnamenti opzionali riportati nel presente Regolamento (Allegati B1) e nel manifesto degli studi in ogni caso ilConsiglio del Corso di Studio delibera espressamente in ordine alle attività autonomamente scelte dallo studente.Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno accademico cuiil Piano di studio si riferisce, esso non avrà efficacia.In caso di mancata presentazione del Piano di studio entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d‟ufficio un piano distudio comprendente gli insegnamenti obbligatori per l‟anno di corso a cui si iscrive, nonchè una selezione di insegnamentistabiliti dal Consiglio dei Corsi di Studio nel cui ambito lo studente può sostenere qualsiasi esame fino a copertura dei creditinecessari. E‟ fatta salva la facoltà per lo studente di modificarlo nell‟anno successivo entro i termini stabiliti.Esclusivamente allo studente che intenda presentare domanda di passaggio è consentito di presentare contestualmente il Piano distudio in deroga alle scadenze previste.5.4. FrequenzaIn considerazione del tipo di organizzazione <strong>didattica</strong> prevista nel presente regolamento e, in particolare, di quanto regolal'accertamento del profitto, di norma è prevista la frequenza obbligatoria a tutte le attività formative. In particolare, per gliinsegnamenti che comprendono attività di Laboratorio, la frequenza ad almeno il 70% di esse è prerequisito per poter accederealla valutazione.Per gli insegnamenti nei quali la verifica del profitto include gli accertamenti in itinere, con prove da svolgersi durante losvolgimento del corso, il prerequisito per accedere alla valutazione è l'aver svolto almeno il 70% delle prove.In caso di mancata presentazione del Piano di studio entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d‟ufficio un piano distudio comprendente gli insegnamenti obbligatori per l‟anno di corso a cui si iscrive, nonchè una selezione di insegnamentistabiliti dal Consiglio dei Corsi di Studio nel cui ambito lo studente può sostenere qualsiasi esame fino a copertura dei creditinecessari.5.5. Insegnamento a distanza (tele<strong>didattica</strong>)Per talune attività formative il Consiglio dei Corsi di Studio potrà stabilire in aggiunta alla modalità convenzionale l‟attivazione dimodalità di insegnamento a distanza (tele<strong>didattica</strong>). Lo studente che intenda avvalersi degli strumenti di insegnamento a distanzane presenterà istanza, la quale sarà valutata dal Consiglio dei Corsi di Studio. Lo studente la cui istanza di avvalersi di strumenti diinsegnamento a distanza sia stata accolta favorevolmente è esonerato dagli obblighi di frequenza di cui al comma precedente,obblighi che saranno sostituiti da opportune ed idonee verifiche delle attività da lui espletate in modalità remota; resta fermo chegli esami di profitto si svolgono in presenza.Art.6. TutoratoNell'ambito della programmazione <strong>didattica</strong>, il Consiglio dei Corsi di Studio organizza le attività di orientamento e tutoratosecondo quanto indicato nell'apposito Regolamento previsto dall'Art.12 comma 1 del RDA.Art.7. Ulteriori iniziative didatticheIn conformità agli Artt. 2, comma 8, 18 e 19 del RDA, il Consiglio dei Corsi di Studio può proporre all'Università l‟istituzione diiniziative didattiche di perfezionamento e di formazione permanente, corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazioneall'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di ScuolaSuperiore, Master, ecc. Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni dell‟Ateneo con Enti pubblici oprivati.Art.8. Passaggi e trasferimentiIl riconoscimento dei crediti acquisiti è deliberato dal Consiglio dei Corsi di Studio. A questo fine, esso può istituire un'appositacommissione istruttoria, che, sentiti i docenti del settore scientifico - disciplinare cui l'insegnamento/modulo afferisce, formuliproposte per il Consiglio dei Corsi di Studio. I crediti acquisiti in settori scientifico-disciplinari che non compaiono nei curriculadel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali potranno essere riconosciuti a condizione che gli insegnamenti/modulia cui fanno riferimento siano inseriti in un Piano di studio approvato.Art.9. Esami e altre verifiche del profittoL'esame di profitto ha luogo per ogni insegnamento. Esso deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verificasostenute durante lo svolgimento del corso (prove in itinere).Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell‟orario delle attività formative; le loro modalità sono stabilite dal docentee comunicate agli allievi all'inizio del corso.L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere in:- verifica mediante questionario/esercizio numerico;3

- relazione scritta;- relazione sulle attività svolte in laboratorio;- colloqui programmati;- verifiche di tipo automatico in aula informatica.Alla fine di ogni periodo didattico, lo studente viene valutato sulla base dell‟esito dell'esame e delle eventuali prove in itinere. Incaso di valutazione negativa, lo studente avrà l'accesso a ulteriori prove di esame nei successivi periodi previsti.In tutti i casi, il superamento dell'esame determina l'acquisizione dei corrispondenti CFU.Art.10. Tempi10.1. Percorso normaleLa durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali è di 2 anni.10.2 Iscrizione al secondo annoLo studente decide autonomamente se iscriversi al secondo anno di corso oppure se iscriversi, su richiesta scritta da presentare allaSegreteria Studenti entro i termini previsti per l‟iscrizione, come ripetente al primo anno.Lo studente che si iscrive come ripetente ha accesso alle stesse sessioni di esame previste per gli studenti fuori corso.Art.11. Esame di Laurea MagistraleL'esame di Laurea Magistrale si riferisce alla prova finale prescritta per il conseguimento del relativo titolo accademico.Per essere ammesso all'esame di Laurea Magistrale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dal suo Pianodi studio, tranne quelli relativi all'esame finale. Inoltre, è necessario che lo studente abbia adempiuto ai relativi obblighiamministrativi.La prova finale consiste nella discussione di una Tesi di Laurea Magistrale redatta in modo originale dallo studente sotto la guidadi uno o più relatori. Il lavoro di tesi può anche essere redatto in lingua inglese. In tal caso ad esso deve essere allegato un estrattoin lingua italiana.La commissione perverrà alla formulazione del voto di laurea magistrale tenendo conto: a) della qualità dell‟elaborato presentatoalla discussione e della sua esposizione; b) della media dei voti ottenuti negli insegnamenti inclusi nel curriculum dello studente,pesati per il numero di CFU attribuiti a ciascun insegnamento; c) delle eventuali attività integrative svolte dallo studente, qualitirocini, periodi di studio in Università e centri di ricerca italiani e stranieri.Art. 12. Opzioni dai preesistenti Ordinamenti all’Ordinamento ex D.M. 270/04Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Materiali dell‟ordinamento ex D.M. 509/99 possono optareper l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali dell‟ordinamento ex D.M. 270/04 secondo quantodisposto dall'Art. 35 comma 2 del RDA. Il riconoscimento degli studi compiuti sarà deliberato dal Consiglio dei Corsi di Studio,previa la valutazione in crediti degli insegnamenti dell‟ordinamento di provenienza e la definizione delle corrispondenze fra gliinsegnamenti/moduli dell‟ordinamento ex D.M. 270/04 e di quello di provenienza. L‟allegato E al presente regolamento riporta lemodalità di opzione.Le transizioni di studenti iscritti a Corsi di Studio diversi dal Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali sono considerate comerichieste di passaggio, secondo quanto disposto dall'Art.35 comma 3 del RDA.Allo studente possono essere riconosciuti anche CFU relativi ad attività formative collocate in anni successivi a quello a cui èstato iscritto.4

Insegnamento oattività formativaModulo(ove presente)CFUSSDAmbito DisciplinareTipologia (*)PropedeuticitàAllegato B.1Curriculum del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali.I AnnoModelli e metodi numerici perl‟ingegneria 9 MAT/07Attività formativeaffini o integrative 4Termodinamica dei materialiTecnologie dei materiali ceramiciTecnologie dei polimeri(Tecnologie dei materiali compositi9 ING-IND/229 ING-IND/229 ING-IND/229 ING-IND/16Metallurgia ed elementi di tecnologiadei metalli 9 ING-IND/21Disciplinedell‟ingegneriaDisciplinedell‟ingegneriaDisciplinedell‟ingegneriaAttività formativeaffini o integrativeDisciplinedell‟ingegneria22242II AnnoMateriali nanostrutturati 9 FIS/03 Discipline fisiche echimicheProgettazione molecolare deiDiscipline fisiche emateriali 9 CHIM/03chimicheAttività formative curriculari a sceltadello studente (vedi nota a)Attività formative a scelta autonomadello studente (vedi nota b)Altre attività formative (Tirocinio) 6189Disciplinedell‟ingegneria/Attività formativeaffini o integrativeA scelta autonomadello studenteUlteriori attivitàformativeProva finale 15 Altre attività 5222/436Note:a) A scelta nell‟ambito delle attività formative indicate in tabella Ab) Lo studente potrà attingere, tra l‟altro, ad attività formative indicate in tabella B nonché in tabella A(*) Legenda delle tipologie delle attività formative ai sensi del DM 270/04Attivitàformativarif.DM270/041 2 3 4 5 6 7Art. 10comma 1,a)Art. 10comma 1,b)Art. 10comma 5,a)Art. 10comma 5,b)Art. 10comma 5,c)Art. 10comma 5,d)Art. 10comma 5,e)5

Insegnamento oattività formativaModulo(ove presente)CFUSSDAmbito DisciplinareTipologia (*)PropedeuticitàTabella A) Attività formative curriculari a scelta dello studente – II annoBiomateriali9 ING-IND/22Ingegneria dei tessuti9 ING-IND/22Organi artificiali e protesi 9 ING-IND/22Disciplinedell‟ingegneriaDisciplinedell‟ingegneriaDisciplinedell‟ingegneria222Teoria dei materiali e dellestrutture9 ICAR/08Tecnica delle costruzioni 9 ICAR/09Meccanica dei mezzi continui9 MAT/07Disciplinedell‟ingegneria2Attività formative affinio integrative4Attività formative affinio integrative4Comportamento meccanico deimateriali 9 ING-IND/14 Attività formative affinio integrativeMateriali e tecniche per la tutela9 ING-IND/22 Disciplinedei beni culturalidell‟ingegneria2Trattamenti superficiali dei materiali 9 ING-IND/23Attività formative affinio integrative4Corrosione e protezione deiAttività formative affini9 ING-IND/23materialio integrative4Fenomeni di trasporto nelle9 ING-IND/22 Disciplinetecnologie dei materialidell‟ingegneria2Reologia 9 ING-IND/24Attività formative affinio integrative4Attività formative affiniMeccanica dei fluidi complessi 9 ING-IND/24o integrative4Misure per l‟ingegneria deimateriali 9 ING-INF/07 Attività formative affini 4o integrativeProprietà elettromagnetiche deimateriali9 ING-IND/31 Attività formative affinio integrative446

Insegnamento oattività formativaModulo(ove presente)CFUSSDAmbito DisciplinareTipologia (*)PropedeuticitàTabella B) Attività formative disponibili per la scelta autonoma dello studente II annoSimulazione del comportamentofluidodinamico e strutturale deimateriali9 ING-IND/22Superconduttività 9 FIS/03Gestione della produzioneindustrialeElementi di analisi funzionale eapplicazioniProgettazione bio-mimetica dimateriali9 ING-IND/179 MAT/059 ING-IND/22Sensori e trasduttori di misura 9 ING-INF/07Sicurezza degli impiantiindustriali9 ING-IND/17A sceltaautonomadello studenteA sceltaautonomadello studenteA sceltaautonomadello studenteA sceltaautonomadello studenteA sceltaautonomadello studenteA sceltaautonomadello studenteA sceltaautonomadello studente33333337

Allegato B.2Attività formative del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei MaterialiInsegnamento: Modelli e Metodi Numerici per l‟IngegneriaModulo:CFU: 9SSD: MAT/07Ore di lezione: 40 Ore di esercitazione: 40Anno di corso: IObiettivi formativi:Dopo questo corso l‟allievo/a dovrebbe essere capace di:- risolvere equazioni a derivate parziali usando metodi numerici,- usare il metodo delle differenze finite ed il metodo degli elementi finiti,- usare Matlab per il calcolo scientifico,- modellare problemi d‟Ingegneria con equazioni a derivate parziali.Contenuti: Questo corso si propone di fornire conoscenze avanzate di metodi numerici per risolvere Equazioni aDerivate Parziali (EDP) che intervengono in problemi di Ingegneria. I seguenti argomenti saranno trattati: Conduzionedel calore e diffusione, incluso i mezzi porosi; Metodo delle differenze finite, incluso il metodo delle linee; Metododegli elementi finiti; EDP paraboliche, iperboliche, ellittiche; Equazioni Differenziali Ordinarie (problemi di valori albordo); Calcolo scientifico su piattaforma Matlab; Onde; Equazione della trave; Diffusione in due e tre dimensionispaziali. Elementi di Algebra Lineare; Classificazione di EDP.Docente: Berardino D‟AcuntoCodice:Semestre: IPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Appunti distribuiti durante il corso,B. D‟Acunto, Computational Partial Differential Equations in Mechanics, World Scientific, 2004.Modalità di esame: Prova orale e sviluppo di un programma Matlab relativo a specifico problema d‟Ingegneria.Insegnamento:Termodinamica dei materialiModulo:CFU: 9SSD: ING-IND/22Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione: 16Anno di corso: IObiettivi formativi:Il corso si propone di approfondire le applicazioni della termodinamica macroscopica per la definizione delcomportamento costitutivo dei materiali e delle loro miscele. L‟obiettivo principale è quello di fornire all‟allievo glistrumenti teorici per l‟analisi del comportamento termodinamico di materiali omogenei ed eterogenei nei diversi stati diaggregazione.Contenuti:1° e 2° principio della termodinamica: concetto di corpo e stato, lavoro ed energia cinetica, forma locale ed integrale del1° principio, forma locale ed integrale del 2° principio.Stato ed equilibrio: variabili di stato interne ed esterne, variabili di sito, concetto di equilibrio, le classi costitutive,sistemi „elastici‟ e sistemi dissipativi, il 2° principio e sistemi con variabili di stato „esterne‟ e con variabili di stato„interne‟, relazioni di Maxwell, le condizioni di equilibrio.Sistemi reattivi: reazioni in fase omogenea, termostatica delle reazioni in fase omogenea.Sistemi multicomponente: proprietà parziali molari, la relazione di Gibbs-Duhem, il processo di miscelazione,valutazione delle proprietà parziali molari, relazioni tra grandezze parziali molari, il potenziale chimico, la fugacità,l‟attività e il coefficiente di attività, soluzioni ideali e soluzioni reali, teorie delle soluzioni, il caso delle soluzioni„regolari‟, modelli atomistici.Condizioni di equilibrio: a) condizioni di equilibrio in sistemi non reattivi mono-componente, monofasici e nonuniformi,in presenza e non di campi esterni; b) condizioni di equilibrio in sistemi non reattivi mono-componente8

multifasici; c) condizioni di equilibrio in sistemi multicomponente multifasici non reattivi.Termodinamica delle transizioni di fase: siatemi mono-componente bi-fasici, sistemi multi-componente bi-fasici,transizioni speciali, transizione vetrosa, diagrammi di fase per sistemi mono-componente, l‟equazione di Clausius-Clapeyron, diagrammi di fase in sistemi multi-componente.Termodinamica dei diagrammi di fase: diagrammi energia libera – composizione, modelli termodinamici per idiagrammi di fase binari, diagrammi di fase nello spazio dei potenziali termodinamici.Effetti superficiali nella termodinamica: geometria delle superfici, proprietà di eccesso superficiali, tensionesuperficiale, effetto della curvatura sulle condizioni di equilibrio e sui diagrammi di fase, struttura di equilibrio deicristalli, adsorbimento su superfici, difetti nei cristalli.Termodinamica dei fenomeni di rilassamento: termodinamica del rilassamento, equilibrio e dissipazione in sistemi conrilassamento, elasticità entropica e rilassamento.Fenomeni dissipativi: trasporto di materia, calore e quantità di moto, accoppiamenti, relazioni di simmetria.Docente: Giuseppe MensitieriCodice:Semestre: IPrerequisiti: Chimica fisica molecolare, Chimica dei materiali, Termodinamica macroscopica, Scienza e Tecnologiadei materialiMetodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Testo con note dalle lezioni fornito dal docenteRobert DeHoff, Thermodynamics in Materials Science, 2 nd edition, CRC Press, 2006Stanley I. Sandler, Chemical, Biochemical and Engineering Thermodynamics, 4 th edition, John Wiley & Sons, 2006.Modalità di esame: Colloquio oraleInsegnamento: Tecnologie dei Materiali CeramiciModulo:CFU: 9Ore di lezione: 72SSD: ING-IND/22Ore di esercitazione:Anno di corso: IObiettivi formativi:Il corso si prefigge di fornire gli strumenti, di base ed applicativi, necessari per la conoscenza dei materiali ceramici intermini di progettazione, produzione, caratterizzazione e utilizzazione.Contenuti:Materiali ceramici tradizionali.Argille. Struttura e classificazione e proprietà tecnologiche dei minerali delle argille. Smagranti. Fondenti carbonatici efeldspatici. Ciclo tecnologico di produzione dei M.C.: purificazione delle materie prime, macinazione, miscelazione,omogeneizzazione, formatura, essiccazione, vetrinatura – smaltatura, decorazione e cottura. Tecniche dicaratterizzazione chimica, fisica, mineralogica e meccanica dei MC. Principali tipologie di prodotti ceramici e relativicampi di applicazione. Refrattari ed isolanti ceramici. Vetri e vetroceramiche. Leganti aerei ed idraulici.Materiali ceramici speciali.Relazioni tra struttura, microstruttura e proprietà. La conducibilità elettrica nei materiali ceramici; conducibilitàintrinseca ed estrinseca. Composti non stechiometrici: FeO; TiO 2 ; ZnO. Sensori di gas e di umidità. Conduttoricationici: NaCl drogato con MnCl 2 ; AgCl drogato con CdCl 2 . Elettroliti solidi: AgI; RbAg 4 I 5 ; beta-allumine.Applicazioni degli elettroliti solidi: Batteria Na/S; Batteria ZEBRA. Conduttori anionici: PbF 2 e ZrO 2 stabilizzata conCaO e ZrO 2 . Applicazioni dei conduttori anionici: sensori di O 2 a base di CSZ e TiO 2 ; sonde LAMBDA; celle acombustibile SOCF. Produzione dei materiali ceramici speciali. Sinterizzazione delle polveri ceramiche in fase solida,liquida e sotto pressione: aspetti fenomenologici ed ottimizzazione dei parametri di processo. Esempi di materialiceramici speciali: nitruro di silicio, sialoni, carburo di silicio, zirconia. Materiali ceramici tenaci. Caratterizzazionemeccanica dei materiali ceramici mediante approccio statistico di Weibull.Docente: Ottavio MarinoCodice:Semestre: IIPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: LezioniMateriale didattico:• Presentazioni PPT.• W.D. Kingery - H.K. Bowen - D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, 2nd Edition, John Wiley and Sons Ed.• D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, Marcel Dekker Ed..9

nano-medicina. Rassegna sulle principali tecniche di sintesi delle nanostrutture: approccio top down e bottom up.Nanofabbricazione e visualizzazione: microscopia STM, AFM e TEM. Metodi per lo studio della struttura elettronicacon applicazioni ai nanofili di elementi metallici, ai nanocristalli di semiconduttori, al grafene ed ai nanotubi dicarbonio. La conducibilità elettrica nelle nanostrutture. Trasporto di carica in regime balistico e diffusivo con esempi diapplicazioni alla nanoelettronica. Proprietà termoelettriche. Assorbimento ed emissione di luce nelle nanostrutture.Probabilità di transizione, forza dell‟oscillatore, coefficiente di assorbimento e fotoluminescenza. Confinamentoquantistico ed eccitoni. Nanoclusters e nanostrutture metalliche, cenni di plasmonica. Fononi e proprietà meccanichedelle nanostrutture con esempi di applicazioni ai sistemi nano-elettromeccanici. Cenni alla tecniche della dinamicamolecolare per lo studio delle proprietà meccaniche su scala nanometrica.Docente: Domenico NinnoCodice:Semestre: IIPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:1) Appunti del docente.2) Springer hanbook of nanotechnology, edito da Bharat Bhushan (seconda edizione, 2007).3) Articoli di rassegna.Modalità di esame: Prove di verifica in itinere e/o prova scritta finale; colloquioInsegnamento: Progettazione molecolare dei materialiModulo:CFU: 9SSD: CHIM/03Ore di lezione: 72 Ore di esercitazione: -Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire i concetti di base, gli approcci metodologici e le tecniche sperimentali riguardo alla costruzione di materiali “dalbasso”, partendo dal livello molecolare ed utilizzando gli strumenti della chimica supramolecolare. Tra i sistemi studiativi sono macchine molecolari, dendrimeri, nanostrutture, monostrati auto assemblanti e film sottiliContenuti:Tecnologie top-down: trattamenti fisici e chimici di modifica superficiale, la fotolitografia; Tecnologie bottom-up: ilprocesso di auto assemblaggio chimico, i dispositivi molecolari, le nanotecnologie; le nano strutture auto assemblate:complessi host-guest, nano capsule auto assemblate, monostrati molecolari auto assemblati su superfici; Le strutturemolecolari multicomponenti: i dendrimeri: sintesi, proprietà e applicazioni; La catalisi supramolecolare e i nano reattori:processi catalitici su substrati molecolari e supramolecolari; Le modifiche chimiche delle superfici: la tecnicaLanguimir-Blodgett, i monostrati autoassemblati funzionali, tecniche di caratterizzazione ed imaging delle superfici; Inanomateriali: gli effetti legati alla variazione dimensionale ed il confinamento quantico; nano particelle metalliche e disemiconduttori, i fullereni e i nano tubi, i materiali nano porosi; I dispositivi molecolari e l‟informatica: l‟elettronicamolecolare, gli switch e i circuiti molecolari;Gli apparecchi meccanici molecolari: i motori biomolecolari, recentisviluppi e potenziali applicazioniDocente:Codice:Semestre: IPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: LezioniMateriale didattico:G.B. Sergeev – Nanochemistry – Elsevier (2006)D.S. Goodsell – Bionanotechnology: lessons from Nature – Wiley, Hoboken (2004)J.-M. Lehn - Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives, VCH, Weinheim (1995)V. Balzani, A. Credi, M. Venturi - Molecular Devices and Machines: A Journey Into theNano World, Wiley-VCH, Weinheim (2003)Guozhong Cao – Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Imperial College Press,London (2004)Modalità di esame: Colloquio oraleInsegnamento: Biomateriali12

Modalità di esame: prove in itinere e/o prova finale; colloquio.Insegnamento: Organi artificiali e protesiModulo:CFU: 9SSD: IND-ING/22Ore di lezione: 50 Ore di esercitazione: 28Anno di corso: IIObiettivi formativi:Il corso integra le conoscenze inerenti le tecnologie, i materiali e i criteri di progettazione di sistemi artificiali inrelazione al recupero funzionale del tessuto o organo fisiopatologico da sostituire, integrare o riabilitare. Il corsofornisce inoltre tecniche di progettazione integrata di protesi sia nel caso di tessuti “duri” che nel caso di tessuti “molli”.Contenuti:Richiami delle relazioni struttura-proprietà-funzione di organi naturali. Anisotropie dei tessuti. Criteri di progettazionedi materiali sintetici in relazione alle tecnologie di processo e alle funzioni in vivo. Interazione fra sistema artificialeimpiantato e tessuti naturali. Criteri di qualificazione e quantificazione del recupero.Protesi articolari. Materiali per la cementazione di protesi. Sostituti ossei. Tendini e legamenti artificiali. Sistemi disupporto in ortopedia e neurochirurgia. Impianti di fusione vertebrale. Ricostruzioni dentali. Impianti dentali adosteointegrazione. Sistemi di supporto alla riabilitazione odontostomatognatica. Ricostruzioni maxillo-facciali. Protesivalvolari e vascolari, sistemi di supporto alla circolazione, cuore artificiale.Definizione dei requisiti chimico-fisici, meccanici e biologici per la sostituzione di tessuti o parti di organi. Tecniche diprogettazione integrata materiale-processo per la realizzazione di protesi di tessuti duri. Tecnologie e metodologie diprogettazione di integrata per la realizzazione di biomateriali per la sostituzione di tessuti molli. Tecniche e metodologiee normative vigenti per la validazione di biomateriali in vitro e in vivo.Progettazione e realizzazione di parti funzionali di tessuto ed organo, rigenerazione in vivo.Docente: Paolo NettiCodice:Semestre: IIPrerequisiti: BiomaterialiMetodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Modalità di esame: prove in itinere e/o prova finale; colloquio.Insegnamento: Teoria dei Materiali e delle StruttureModulo:CFU: 9SSD: ICAR/08Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione: 20Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire gli strumenti conoscitivi, metodologici ed operativi volti all‟analisi del comportamento meccanico di materialicompositi ed eterogenei, alla derivazione delle loro proprietà visco-poro-elastiche macroscopiche ed alla progettazionein ambito elastico ed ultra elastico di componenti elementari o strutture complesse di interesse per l‟Ingegneria deiMateriali.Contenuti:Continuo: Deformazioni finite e tensori di sforzo di Piola, equazioni di equilibrio e di compatibilità; Elasticità: nonomogeneità, anisotropia e legami costitutivi non lineari; Metodi variazionali: principi delle potenze virtuali,stazionarietà dell‟energia potenziale totale e problemi di minimo associati; Omogeneizzazione: Teorema di Gaussgeneralizzato e tecniche di averaging per materiali compositi ed eterogenei; Elementi di dinamica, termo-meccanica,plasticità, frattura, visco-elasticità e poro-elasticità.Modelli monodimensionali e bidimensionali per l‟analisi delle strutture: cinematiche di primo e secondo gradiente sutravi e piastre; trave di Timoshenko e modelli polari; relazioni tra sollecitazioni e stati di sforzo-deformazione locali;stabilità dell‟equilibrio. Metodi numerici per il calcolo delle strutture: Metodo degli Elementi Finiti. Applicazioni.Docente:Codice:Semestre: IPrerequisiti: Oltre ad un background standard di matematica, fisica, geometria ed algebra lineare, allo studente è14

ichiesta la preliminare conoscenza dei concetti fondamentali di meccanica razionale, teoria dell‟elasticità e resistenzadei materialiMetodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Appunti del CorsoVillaggio, P. Mathematical Models for Elastic Structures, Cambridge University Press, 1997Nemat-Nasser, S., Hori, M., Micromechanics: overall properties of heterogeneous materials, North-Holland, 1999.Maugin, G.A., The thermomechanics of plasticity and fracture, Cambridge University Press, 1992Boley, B.A., Weiner, J.H., Theory of thermal stresses, Dover Publications, inc., 1997Modalità di esame: Prova finale scritta ed oraleInsegnamento: Tecnica delle costruzioniModulo:CFU: 9SSD: ICAR/09Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione: 20Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire gli elementi cognitivi alla base della teoria tecnica della trave e dell‟analisi delle strutture, la conoscenza dellateoria della sicurezza strutturale, la conoscenza del comportamento dei materiali strutturali per le costruzioni conparticolare attenzione al cemento armato, all‟acciaio ed alla muratura.Contenuti:Fondamenti delle proprietà strutturali dei materiali: comportamento dei materiali strutturali, materiali e ambiente,calcestruzzo e acciaio, murature, materiali compositi, cenni sulle proprietà dei materiali ad alte prestazioni,caratteristiche meccaniche elementari, sicurezza strutturale, analisi probabilistica e metodo semi-probabilistico agli statilimite, definizione del concetto di stati limite di esercizio e ultimi. Durabilità delle strutture: processi di degrado distrutture in c.a., tecniche di protezione e utilizzo di materiali innovativi. Fondamenti del calcolo strutturale: definizionedelle azioni di progetto, analisi strutturale delle strutture monodimensionali generiche, richiami alla teoria tecnica delletravi inflesse. Comportamento degli elementi in c.a.: comportamento in condizioni di stati limite di esercizio e ultime,sezioni inflesse e presso-inflesse, taglio, aderenza, ritiro e viscosità, analisi della normativa tecnica, duttilità,fessurazione, applicazioni strutturali del c.a. (solai, telai, travi semplici di fondazione). Cenni sul comportamento deglielementi in acciaio: esercizio e condizioni ultime, deformabilità e stabilità, collegamenti, analisi della normativatecnica. Travi elastiche su suolo elastico. Applicazioni numeriche relative a sezioni e strutture in cemento armato, acollegamenti tra elementi metallici ed a travi rigide su suolo elastico.Docente:Codice:Semestre: IIPrerequisiti: Elasticità e frattura dei materiali o Scienza delle costruzioniMetodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Appunti del CorsoVillaggio, P. Mathematical Models for Elastic Structures, Cambridge University Press, 1997Nemat-Nasser, S., Hori, M., Micromechanics: overall properties of heterogeneous materials, North-Holland, 1999.Maugin, G.A., The thermomechanics of plasticity and fracture, Cambridge University Press, 1992Boley, B.A., Weiner, J.H., Theory of thermal stresses, Dover Publications, inc., 1997Modalità di esame: Prova scritta finale, colloquio finale.Insegnamento: Meccanica dei mezzi continuiModulo:CFU: 9SSD: MAT/07Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione: 16Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire un approccio fisico-matematico unitario allo studio della meccanica di mezzi continui, ed all'interno di questocaratterizzare le principali classi di materiali. Esercitare all'applicazione di tecniche matematiche alla risoluzione diqualche semplice problema di meccanica dei continui.15

Contenuti:Descrizioni lagrangiana ed euleriana di un sistema continuo. Equazione di continuità della massa e teorema deltrasporto. Tensori. Scalari, vettori e tensori oggettivi. Tensori gradiente di velocità, velocità di dilatazione e vortice.Moti rigidi. Gradiente e tensore di deformazione. Sforzo specifico, teorema di Cauchy e tensore degli sforzi, equazionidi bilancio globale e locale della quantità di moto. Continui semplici e polari; momento degli sforzi specifico, teoremadi Cauchy e tensore momento degli sforzi. Equazione di bilancio globale e locale del momento angolare per continuisemplici e polari. Rappresentazione geometrica del tensore degli sforzi tramite le quadriche ed i cerchi di Mohrassociati. Densità di energia interna, potenza termica radiativa e conduttiva, vettore flusso di calore. Equazioni dibilancio dell‟energia (primo principio della termodinamica) globale e locale. Secondo principio della termodinamica,entropia ed energia libera specifiche. Disuguaglianze di Fourier, Clausius-Duhem e dissipazione ridotta. Equazioni distato cinetica, calorica ed equazioni costitutive, come strumento di classificazione dei mezzi continui. Fluidi (perfetti,newtoniani, non newtoniani compressibili/incompressibili), materiali elastici (lineari e non), termoelastici, viscoelastici,plastici. Specializzazione delle equazioni generali alle singole classi di mezzi (Eulero, Navier-Stokes, Navier, etc), ederivazione di alcuni semplici proprietà o fenomeni che li caratterizzano.Docente: Gaetano FioreCodice:Semestre: IPrerequisiti: Analisi II, Geometria ed algebra, Fisica matematicaMetodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico: Appunti del corso di lezioni, testi reperibili alla biblioteca dl Biennio.Modalità di esame: ColloquioInsegnamento: Comportamento meccanico dei materialiModulo:CFU: 9 SSD: ING-IND 14Ore di lezione: 48 Ore di esercitazione: 24Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire le conoscenze di base del comportamento meccanico dei materiali, con l'obbiettivo di permettere ilproporzionamento di organi di macchine. Analizzare i comportamenti a tensione e deformazione di significativielementi strutturali. Effettuare calcoli di verifica e proporzionamento di alcuni componenti delle costruzionimeccaniche.Contenuti:1 Prove statiche sui materiali: trazione, compressione, flessione, torsione.2 Comportamento dei materiali in regime elastico lineare, richiami di teoria della trave.3 Esercitazione: Dimensionamento statico di un albero per trasmissione di potenza,4 Richiami sull'instabilità dell'equilibrio elastico.5 Richiami sul metodo degli elementi finiti.6 Recipenti in parete sottile: definizioni, regime di membrana, equazioni di equilibrio.7 Buckling dei recipienti in parete sottile premuti dall'esterno. Instabilità a soffietto.8 Legame elasto-plastico; legge di normalità, modelli di incrudimento.9 Pressione di scoppio dei recipienti per gas.10 Esercitazione: dimensionamento di recipienti in parete sottile per gas e per liquidi.11 Recipienti cilindrici in parete spessa: equazione d'equilibrio, formule fondamentali.12 Accoppiamento forzato tra cilindri: analisi delle tensioni residue. Recipienti Multistrato.13 Recipienti Autoforzati. Recipienti Nastrati14 Comportemento dei materiali ada alta temperatura. Creep, rilassamento, modelli reologici15 Transizione duttile-fragile nei materiali metallici: effetto della temperatura, della velocità dideformazione, della geometria e delle lavorazioni meccaniche.16 Criterio di frattura di Griffith17 Soluzioni di Wastergaard esatte ed approssimate, SIF18 Criterio di Irwin, Tenacita alla frattura, raggio plastico, correzione del SIF.19 Curve R, Prove di Tenacità a Frattura.20 Integrale J, CTOD.21 Fatica: terminologia, curve di Woehler, criterio del ciclo di isteresi, curve P-S-N.22 Effetto del precarico: diagrammi di Haigh-Soderberg, diagrammi di Goodman, diagramma di Smith.23 Effetto d'intaglio: fattori di concentrazione delle tensioni e delle deformazioni, formula di Neuber, intagliin serie, intagli in parallelo, intagli di scarico.24 Fattori di riduzione della resistenza a fatica, sensibilità all'intaglio.25 Elementi di micromeccanica del danno da fatica. Meccanismi di nucleazione, lunghezza di transizione16

micro-macrocricca. Morfologia delle superfici di frattura per fatica.26 Effetto del grado di finitura superficiale e dei trattamenti termici. Pallinatura, rullatura.27 Procedure di dimensionamento a fatica dei componenti intagliati: fatica elastica, shakedown, faticaplastica.28 Effetto sequenza, legge di danno di Palmgren e Miner, Metodi di conteggio.29 Meccanismo di Formazione delle Striature, curve sperimentali di propagazione.30 Modelli di Propagazione, effetto ritardo.31 Fracture Control: ispezioni periodiche, safe-life, fail-safe, proof testing.32 Esercitazione: Dimensionamento di un albero soggetto a fatica.32 Esercitazione: Criteri fondamentali per il calcolo delle ruote dentate.Docente: Giuseppe GiudiceCodice:Prerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Dispense rese disponibili sul sito del docenteModalità di esame: Prove applicative in itinere; colloquioSemestre: IIInsegnamento: Materiali e tecniche per la tutela dei beni culturaliModulo:CFU: 9Ore di lezione: 72SSD: ING-IND/22Ore di esercitazione:Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire allo studente una panoramica sui materiali in uso negli edifici storici. Particolare attenzione è rivolta allo studiodelle problematiche connesse al degrado, alla diagnosi e alle tecniche di ripristino e conservazione dei materiali emanufatti del patrimonio storico.Contenuti:Classificazione e proprietà fisico-meccaniche dei materiali impiegati nei beni culturali. Inquinanti e meccanismi fisici,chimici e biologici del degrado dei materiali. Effetti dell‟umidità e dei sali solubili, effetti dei gas e del particolatopresente nell‟aria, effetti dell‟irradiazione termica e luminosa. Manutenzione, pulitura delle superfici e principi dellaconservazione dei materiali. Le tecniche diagnostiche per la caratterizzazione dei materiali antichi e dei loro prodotti ditrasformazione nel tempo. Tecniche non distruttive. Valutazione dei risultati diagnostici ai fini del recupero e dellaconservazione dei materiali. Materiali e tecnologie per il recupero ed il consolidamento superficiale e strutturale.Valutazione della compatibilità fisica, chimica e biologica dei materiali con lo stato dei manufatti. Materiali protettivi econsolidanti. Criteri di valutazione ai fini dell‟intervento di recupero.Docente:Codice:Prerequisiti / Propedeuticità: NessunaMetodo didattico: Lezioni e seminariMateriale didattico: Appunti delle lezioni.Modalità di esame: Prova scritta finale e colloquioSemestre: IIInsegnamento: Trattamenti superficiali dei materialiModulo:CFU: 9SSD: Ing-Ind/23Ore di lezione: 64 Ore di esercitazione: 10Anno di corso: IIObiettivi formativi:Il corso è finalizzato all‟acquisizione delle conoscenze fondamentali per la scelta delle tecnologie di modifica dellesuperfici e dell‟analisi delle sue proprietà.Enfasi è posta sulla descrizione delle tecnologie innovative volte all‟ottenimento di proprietà di superficie differenti da17

quelle del materiale base e tali da conferire al manufatto particolari proprietà funzionali e/o estetiche.Contenuti:Energia superficiale, definizione e determinazione. Bagnabilità, adesione. Trattamenti superficiali di materialiinorganici ed organici.Deposizione fisica da fase vapore (Physical Vapoul Deposition): Evaporazione sotto vuoto, Sputtering, Bombardamentoionico. Esempi di applicazioni industriali: metallizzazione dei film per imballaggio, riporto di film sottili, riporti duri.Deposizione chimica da fase vapore, Chemical Vapour Deposition (CVD), attivazione/deposizione assistita da plasma.Esempi di applicazioni industriali: deposizione di strati barriera su film per l‟imballaggio, verniciatura dei materialipolimerici, riporti diamond-like, sintesi di “polimeri” via plasma, rivestimenti emocompatibili, bioadesione,rivestimento di lenti a contatto. Rivestimenti nanostrutturati.Trattamenti superficiali del titanio e dell‟alluminio.Tecniche indagine superficiale: XPS, SEM, TEM, misura dell‟angolo di contatto, misura della rugosità, AFM,valutazione dell‟adesione, misura dello spessore di film sottili.Nell‟ambito delle attività del corso, sono previste visite presso aziende del settore.Docente:Codice:Semestre: IIPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni in aula, esercitazioni in laboratorioMateriale didattico: dispense fornite dal docenteModalità di esame: Prova oraleInsegnamento: Corrosione e Protezione dei MaterialiModulo:CFU: 9SSD: ING-IND/23Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione: 20Anno di corso: IIObiettivi formativi:Il corso è finalizzato all‟acquisizione delle conoscenze fondamentali del comportamento dei materiali, della loroaffidabilità e durabilità nel corso della loro vita in esercizio. Gli argomenti trattati durante il corso comprendono siaaspetti termodinamici che cinetici e coprono un ampio settore dei materiali correntemente impiegati in diversi compartisia industriale che civile. Durante il corso saranno esaminati e discussi diversi casi di interesse industriale. Sono, inoltre,previste esercitazioni di laboratorio con partecipazione diretta degli allievi.Contenuti:Significato tecnico ed economico del processo di degradazione e di curabilità dei materiali. Aspetti morfologici,termodinamici, cinetici. Fenomeni di degradazione localizzati e generalizzati e loro impatto sulla affidabilità strutturalein dipendenza del settore applicativo. Effetto di fattori metallurgici, meccanici ed ambientali. Durabilità dei materialimetallici esposti all‟atmosfera e ad ambienti di interesse dell‟ingegneria civile ed industriale. Corrosione sotto sforzo,corrosione a fatica ed infragilimento da idrogeno. Degradazione ambientale di materiali lapidei quali il calcestruzzo eparametri che influenzano la durabilità delle strutture in cemento armato. Metodi di prevenzione e protezione dallacorrosione. Rivestimenti organici, inorganici, protezione attiva e passiva ed uso di nanotecnologie per la protezionedalla corrosione. Tecniche di ispezione, prove non distruttive e dati di corrosione per le scelte di progetto e dimanutenzione correttiva. Casi pratici.Docente: Francesco BellucciCodice:Semestre: IPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:G. Bianchi, F. Mazza– Corrosione e Protezione dei Metalli, Casa Editrice Ambrosiana;Pietro PedeferriA – Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici Vol I, polipresseditore;Pietro PedeferriA – Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici Vol II, polipresseditore;D.A. Jones–Principles and Prevention of Corrosion, Macmillan Publishing Company, New YorkModalità di esame: ColloquioInsegnamento: Fenomeni di Trasporto nelle Tecnologie dei Materiali18

Modulo:CFU: 9SSD: ING-IND/22Ore di lezione: 40 Ore di esercitazione: 40Anno di corso: IIObiettivi formativi:Scopo del corso è l‟approfondimento dei fenomeni di trasporto di quantità di moto, energia e materia con specificoriferimento alle tecnologie dei materiali; le equazioni di bilancio sono applicate nell‟ambito di processi ditrasformazione di interesse ingegneristico caratterizzati dall‟accoppiamento delle varie tipologie di trasporto.Contenuti:Richiami sulle equazioni di variazione. Equazione di continuità. Bilancio macroscopico di materia. Equazione del moto.Equazione costitutiva per fluidi newtoniani. Equazione di Navier-Stokes. Bilancio macroscopico di quantità di moto.Effetti combinati di trascinamento e pressione in moto isotermo. Equazione dell‟energia. Equazione dell‟energiameccanica. Equazione dell‟energia termica. Effetti combinati di trascinamento e pressione in moto non isotermo.Assunzioni semplificative comuni nelle tecnologie dei materiali: condizioni stazionarie e pseudo-stazionarie, lubricationapproximation ed equazione di Reynolds per fluidi incomprimibili. Moto fra piatti non paralleli moto in bronzinadisassata. Equazioni costitutive di fluidi non newtoniani. Effetti combinati di trascinamento e pressione in motoisotermo di fluido a legge di potenza. Implicazioni del comportamento non newtoniano nelle tecnologie ditrasformazione. Trasporto di particolato solido. Leggi dell‟attrito, agglomerazione e distribuzione delle pressioni neicontenitori e nelle tramogge. Equazione di Janssen. Compattazione e trasporto di particolato solido. Meccanismi ditrasporto di calore e fusione. Cenni di sinterizzazione. Conduzione di calore in solido semi-infinito con proprietàtermofisiche costanti e non costanti. Sorgenti di calore mobili. Trasporto di calore conduttivo con e senza rimozioneforzata del fuso. Trasporto di calore per attrito e deformazione plastica. Meccanismi di miscelazione, pressurizzazione epompaggio. Applicazione delle equazioni di trasporto alle tecnologie dei materiali: estrusione, filmatura piana e inbolla, stampaggio ad iniezione e a compressione, filatura, calandratura.Docente:Codice:Semestre: IPrerequisiti: Fenomeni di TrasportoMetodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:Z. Tadmor, C. G. Gogos – Principles of Polymer Processing, Wiley Ed.;R. B. Bird, W. E: Stewart – E. N. LIghtfoot – Fenomeni di Trasporto, Wiley Ed.Modalità di esame: Colloquio oraleInsegnamento: ReologiaModulo:CFU: 9SSD: ING/IND-24Ore di lezione: 40 Ore di esercitazione: 35Anno di corso: IIObiettivi formativi:Il corso si propone di: 1) illustrare la fenomenologia relativa al comportamento reologico di fluidi a caratterenewtoniano e non, 2) fornire strumenti utili per la caratterizzazione reologica di tali fluidi, 3) fornire strumenti per latrattazione quantitativa di problemi di flusso di interesse processistico.Contenuti:- Fluidi newtoniani e richiami dell‟equazione di Navier-Stokes. Il caso dei moti viscosi e la teoria dellalubrificazione.- Fluidi non-newtoniani. Fenomenologia. Fluidi con viscosità variabile. Shear thinning. Moto in tubi. Viscoelasticitàe numero di Deborah. Die swell.- Reometria “viscosa”. Reometri rotazionali. Reometri a capillare. Viscosimetro a caduta di sfera. Melt Flow Index.La misura della risposta elongazionale.- Reometria “viscoelastica”. Viscoelasticità lineare. Risposta in frequenza. Step strain. Differenze di sforzi normali.Start-up.- Equazioni costitutive per la reologia di fluidi viscoleastici. Equazioni costitutive di tipo integrale e di tipodifferenziale. Soluzione per flussi spazialmente omogenei (flussi semplici).- Comportamento reologico dei materiali polimerici. Blend polimerici. Polimeri caricati e nano strutturati.- La processazione di polimeri termoplastici. L‟estrusore. La sezione di trasporto del solido, la sezione di fusione e la19

sezione di pompaggio. Il “punto di lavoro” dell‟estrusore. Cenni sull‟effetto della reologia sul punto di lavoro.Docente:Codice:Semestre: IIPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:M. M. Denn, “Process Fluid Mechanics”, Prentice-Hall (1980)C. W. Macosko, “Rheology - Principles, Measurements and Applications”, Wiley (1994).Appunti delle lezioniModalità di esame: Prova oraleInsegnamento: Meccanica dei fluidi complessiModulo:CFU: 9SSD: ING/IND-24Ore di lezione: 40 Ore di esercitazione: 35Anno di corso: IIObiettivi formativi:Analizzare il legame tra la microstruttura dei fluidi complessi e le loro proprietà macroscopiche, con particolareriferimento al comportamento in flusso e deformazione.Contenuti:- Cenni di reologia. Flusso, deformazione, forze. Viscosità e viscoelasticità- Sistemi micro-strutturati. Relazioni tra proprietà reologiche e microstruttura. Esempi: sistemi macromolecolari,emulsioni, sospensioni.- Modellistica macromolecolare. Leggi di scala. Il modello dumbbell. Il modello di Rouse-Zimm. Previsioni dei modelliper soluzioni diluite.- Sistemi concentrati. Entanglements e dinamica dei sistemi concentrati. I concetti di tubo e reptation. Previsioni deimodelli per sistemi concentrati- Relazioni proprietà-struttura. Effetto del peso molecolare e della sua distribuzione. Effetto dell‟architettura molecolare(polimeri lineari, ramificati, a stella).- Sistemi acquosi e di interesse biologico. Polielettroliti. Tensioattivi. Sistemi micellari. Sistemi complessi polimerotensioattivo.- Transizioni di fase. Transizione sol-gel. Il gel critico. Proprietà viscose e viscoelastiche. Esempi di sistemi sol-gel: gelchimici e gel fisici- Copolimeri. Copolimeri random e a blocchi. Microseparazione di fase- Polimeri cristallini e liquido-cristalliniDocente:Codice:Semestre: IPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioniMateriale didattico:R.G. Larson, “The structure and rheology of complex fluids”, Oxford University Press, New York 1999Appunti delle lezioniModalità di esame: Prova oraleInsegnamento: Misure per l'Ingegneria dei MaterialiModulo:CFU: 9SSD: ING-INF/07Ore di lezione: 48 Ore di esercitazione: 30Anno di corso: IIObiettivi formativi:Il corso si propone di presentare gli strumenti e le tecniche sperimentali per l‟analisi delle caratteristiche dei materiali. Atale scopo, vengono inizialmente descritti e studiati i concetti fondamentali della metrologia e degli strumenti di misura,per approfondire poi i metodi e le procedure normalizzate per la verifica sperimentale delle proprietà dei materiali. Sono20

inoltre analizzati i criteri di ingegnerizzazione dei sistemi di misura e le tecniche di laboratorio specifiche per l‟analisidei vari tipi di materiali. Particolare attenzione viene rivolta ai processi e alle tecniche per la verifica sperimentale deldegrado dei materiali.Contenuti:Fondamenti teorici e pratici della misurazione: le unità di misura; l‟incertezza di misura; la propagazione dell‟incertezzanelle misurazioni indirette; caratteristiche metrologiche principali degli strumenti di misura; modalità di impiego especifiche degli strumenti di base per l‟analisi dei segnali nel dominio delle ampiezze (multimetri numerici), neldominio del tempo (contatori, oscilloscopi) nel dominio della frequenza (analizzatori di forma d‟onda e di spettro);problematiche di inserzione della strumentazione nei circuiti di misura e di collegamento fra diverse apparecchiature.Strumentazione per il laboratorio di prove sui materiali. Metodi di prova. Prove sui materiali conduttori. Prove suimateriali semiconduttori. Prove sui materiali dielettrici. Prove sui materiali magnetici. Prove sui materiali polimerici.Prove sui materiali ceramici. Prove di degrado dei materiali. Analisi della normativa, metodi e procedure di prova.Esercitazioni di laboratorio.Docente:Codice:Semestre: IIPrerequisiti / Propedeuticità:Metodo didattico: Lezioni frontali ed esperienze di laboratorioMateriale didattico:Appunti dalle lezioni, data sheet e manuali della strumentazione e dei sensori utilizzati in laboratorioModalità di esame: Colloquio orale e prova di laboratorioInsegnamento: Proprietà elettromagnetiche dei materialiModulo:CFU: 9SSD: ING-IND/31Ore di lezione: 56 Ore di esercitazione in laboratorio: 20Anno di corso: IIObiettivi formativi:Fornire i concetti fondamentali relativi al dimensionamento dei materiali in base alle sollecitazioni elettriche emagnetiche in applicazioni fondamentali in campo industriale; collegare tale dimensionamento alle sollecitazionimeccaniche, termiche ed ambientali; fare acquisire adeguate capacità di verifiche progettuali e di organizzazione diprove di laboratorio.Contenuti: Equazioni di Maxwell in forma locale nel vuoto ed in presenza di mezzi materiali. Equazioni di Laplace-Poisson. Problema di Laplace-Poisson. Risoluzioni analitiche, grafiche, numeriche.Modelli di conduzione elettrica nei solidi e nei liquidi e nei gasModelli di polarizzazione elettrica in regime stazionario e sinusoidale: Comportamento dielettrico dei gas, dei liquidi edei solidi. Isolanti naturali ed inorganici di sintesi; isolanti organici di sintesi , Polimeri. Perdite dielettriche.Permettività complessaModelli di collasso nei gas: Meccanismi di scarica (Townsend – Meek, Raether), Legge di Paschen. Campi uniformi enon-uniformi. Modelli di scarica su lunghe distanze.Meccanismi di collasso nei solidi, nei liquidi e nei compositi; collasso superficiale o interstizialeProcessi di invecchiamento : Corrosione dei materiali metallici; inquinamento dei liquidi; degrado dei solidi isolanti(chimico, termico, elettrico); tracking, treeing.Materiali magnetici :Modelli fondamentali - Caratteristiche di magnetizzazione - Isteresi - Magneti permanenti -Elettromagneti .Attività sperimentale nella Sala Alta Tensione: Rilievo ed analisi di caratteristiche di tenuta e di scarica in aria adimpulso ed a tensione sinusoidale.Docente: Giovanni LupòCodice:Semestre: IIPrerequisiti / Propedeuticità: -Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioni numeriche e di laboratorioMateriale didattico:Appunti dalle lezioni e materiale didattico di supporto reperibile sul sito www.elettrotecnica.unina.itModalità di esame: Colloquio ed eventuale elaborato numerico o collegato ad esercitazioni di laboratorioAllegato CRequisiti curriculari minimi per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali (LM-53)21

Lo studente in possesso del titolo di Laurea ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 potrà essere ammesso al Corso di LaureaMagistrale in Ingegneria dei Materiali se avrà acquisito nella precedente carriera CFU nei settori scientifico disciplinari di seguitoindicati nella misura minima corrispondentemente indicata:SSDCFUminimiMAT/03, MAT/05, MAT/07, ING-INF/05 24FIS/01, FIS/03, CHIM03,CHIM/07 45ICAR/08, ING-IND/08, ING-IND/13, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/31 45CHIM/02, CHIM/06, ING-IND/24 2022

Allegato ECorrispondenza fra CFU degli insegnamenti dei Corsi di Laurea/Laurea Specialistica in Ingegneria dei Materiali degliordinamenti preesistenti e CFU degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materialidell'Ordinamento regolato dal D.M. 270/04, direttamente sostitutivo dei preesistenti.Tabella 1: Opzioni dal Corso di Laurea Specialistica regolato dall’ordinamento ex DM509/99 al Corso di LaureaMagistrale regolato dall’ordinamento ex DM270/04Ai CFU dell'insegnamento del preesistente ordinamento corrispondono i crediti indicati nella colonna 4, assegnati ai modulidel Corso di Laurea Magistrale del nuovo ordinamento riportati nella colonna 3.I CFU residui, differenza fra i CFU in colonna 2 e i CFU in colonna 4, sono attribuiti ai settori scientifico-disciplinari indicatiin colonna 5. Essi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, conmodalità che saranno specificate.Il riconoscimento di CFU acquisiti nell‟ambito dei Corsi regolati dall‟ordinamento ex 509/99 potrà avvenire nel caso in cui iCFU in colonna 2 siano in numero inferiore ai CFU in colonna 4 senza ulteriori adempimenti ove si riconosca la sostanzialecoincidenza di obiettivi formativi e contenuti. Negli altri casi (contrassegnati da un asterisco in colonna 6) il riconoscimentoavverrà previe forme integrative di accertamento con il docente titolare dell‟insegnamento ex DM 270/04.L'eventuale corrispondenza di insegnamenti dell'Ordinamento preesistente che non compaiono nella tabella sarà valutata casoper caso.1 2 3 4 5 6L’insegnamento/modulodell’ordinamento ex DM 509/99CFU corrispondeall’insegnamento/modulodell’Ordinamento ex DM 270/04CFU Settorescientifico -disciplinare deiCFU residuiModelli e metodi numerici per 6 Modelli e metodi numerici per9 MAT/07 *l‟ingegnerial‟ingegneriaTermodinamica dei materiali 6 Termodinamica dei materiali 9 ING-IND/22 *Materiali compositi 4 Tecnologie dei materiali compositi 9 ING-IND/16 *Tecnologie dei materiali compositi 4 Tecnologie dei materiali compositi 9 ING-IND/16 *Materiali compositi 4Tecnologie dei materiali compositi 4Tecnologie dei materiali compositi 9 ING-IND/16Materiali ceramici speciali 6 Tecnologie dei materiali ceramici 9 ING-IND/22 *Proprietà tecnologiche e fisiche dei 4 Tecnologie dei polimeri 9 ING-IND/22 *polimeriTecnologie di trasformazione delle 6 Tecnologie dei polimeri 9 ING-IND/22 *materie plasticheProprietà tecnologiche e fisiche dei 4polimeriTecnologie di trasformazione delle 6materie plasticheTecnologie dei polimeri 9 ING-IND/22Modellistica elettromagnetica dei 6 Proprietà elettromagnetiche dei9 ING-IND/31 *materialimaterialiScienza dei metalli 4 Metallurgia ed elementi di tecnologia dei 9 ING-IND/21 *metalliStruttura della materia 6 Superconduttività 9 FIS/03 *Superconduttività 3 Superconduttività 9 FIS/03 *Struttura della materia 6Superconduttività 3Superconduttività 9 FIS/03 *Chimica applicata alla tutela dimateriali e manufatti di interessestoricoChimica applicata alla tutela dimateriali e manufatti di interessestorico6Materiali e tecniche per la tutela deibeni culturali4 Materiali e tecniche per la tutela deibeni culturali239 ING-IND/22 *9 ING-IND/22 *Biomateriali 6 Biomateriali 9 ING-IND/22 *Fenomeni di trasporto nelle6 Fenomeni di trasporto nelle tecnologie 9 ING-IND/22 *tecnologie dei materialidei materialiMateriali funzionali in biomedicina 6 Progettazione bio-mimetica deimateriali9 ING-IND/22 *

1 2 3 4 5 6L’insegnamento/modulodell’ordinamento ex DM 509/99CFU corrispondeall’insegnamento/modulodell’Ordinamento ex DM 270/04CFU Settorescientifico -disciplinare deiCFU residuiMateriali funzionali in biomedicina 5 Progettazione bio-mimetica dei9 ING-IND/22materialiModifiche funzionali dei materiali 3 Progettazione molecolare dei materiali 9 CHIM/07 *polimericiReologia 6 Reologia 9 ING-IND/24 *Corrosione e protezione dei8 Corrosione e protezione dei materiali 9 ING-IND/23materialiDegradazione ambientale dei4 Corrosione e protezione dei materiali 9 ING-IND/23 *materialiDegradazione ambientale dei5 Corrosione e protezione dei materiali 9 ING-IND/23 *materialiGestione della produzione6 Gestione della produzione industriale 9 ING-IND/17 *industrialeMeccanica dei fluidi complessi 4 Meccanica dei fluidi complessi 9 ING-IND/24 *Trattamenti superficiali dei materiali 6 Trattamenti superficiali dei materiali 9 ING-IND/23 *Trattamenti superficiali dei materiali 4 Trattamenti superficiali dei materiali 9 ING-IND/23 *Materiali per sensori 4 Sensori e trasduttori di misura 9 ING-INF/07 *Misure sui materiali 4 Misure per l‟ingegneria dei materiali 9 ING-INF/07 *Teoria dei materiali e delle strutture 6 Teoria dei materiali e delle strutture 9 ICAR/08 *Elementi di meccanica dei sistemi 6 Meccanica dei mezzi continui 9 MAT/07 *continuiTecnica delle costruzioni 6 Tecnica delle costruzioni 9 ICAR/09 *Materiali per i componenti dimacchine5 Comportamento meccanico diemateriali9 ING-IND/14 *Materiali per i componenti dimacchine4 Comportamento meccanico diemateriali9 ING-IND/14 *24