NUTRICIÃN y ALIMENTACIÃN ANIMAL en SISTEMAS ... - AECA

NUTRICIÃN y ALIMENTACIÃN ANIMAL en SISTEMAS ... - AECA

NUTRICIÃN y ALIMENTACIÃN ANIMAL en SISTEMAS ... - AECA

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

En los sistemas ext<strong>en</strong>sivos la nutrición plantea diversos problemas, según tipo de ave y sistema concreto.En pollos se suele trabajar con un período de cebo más prolongado y una g<strong>en</strong>ética distinta, con estirpes dem<strong>en</strong>or crecimi<strong>en</strong>to y <strong>en</strong>grasami<strong>en</strong>to, cuyas necesidades y respuestas a los niveles nutricionales difier<strong>en</strong> delas conocidas <strong>en</strong> broilers. En ponedoras, algunas firmas de selección ofrec<strong>en</strong> estirpes más adaptadas a estetipo de producción (Lohmann tradition, ISA plein air), cuyo pot<strong>en</strong>cial g<strong>en</strong>ético se difer<strong>en</strong>cia poco al de lasconv<strong>en</strong>cionales; sin embargo, con mucha frecu<strong>en</strong>cia se obti<strong>en</strong><strong>en</strong> resultados inferiores a los estándares,sobre todo <strong>en</strong> gallinas camperas y avicultura ecológica (Tabla 1). Además, hay que t<strong>en</strong>er muy <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta elimpacto pot<strong>en</strong>cial de ciertos ingredi<strong>en</strong>tes y niveles nutritivos <strong>en</strong> el estado de las camas (y <strong>en</strong> consecu<strong>en</strong>ciasobre el % de huevos sucios), o sobre el picaje y canibalismo, un grave riesgo para la superviv<strong>en</strong>cia yproductividad de las gallinas si está prohibido el corte de picos (Tabla 2).En ambos casos la m<strong>en</strong>or d<strong>en</strong>sidad de aves hace más difícil mant<strong>en</strong>er <strong>en</strong> la nave una temperatura adecuaday constante, lo cual, junto al mayor nivel de actividad de las aves, increm<strong>en</strong>ta sus necesidades <strong>en</strong>ergéticasy consumo de pi<strong>en</strong>so, <strong>en</strong> mayor medida <strong>en</strong> los sistemas con acceso al exterior; a todo ello se une unaincid<strong>en</strong>cia superior de coccidiosis y otras parasitosis intestinales. En estas condiciones, el nivel de manejoresulta decisivo para la sanidad y los resultados productivos y la capacidad de predecir las respuestas a lasdietas es m<strong>en</strong>or, lo que hace aconsejable trabajar <strong>en</strong> formulación con mayores márg<strong>en</strong>es de seguridad. Hayque señalar que hay poca información ci<strong>en</strong>tífica sobre nutrición de aves <strong>en</strong> sistemas ext<strong>en</strong>sivos; <strong>en</strong> lapráctica se recurre a estimaciones y extrapolaciones a partir de los conocimi<strong>en</strong>tos obt<strong>en</strong>idos <strong>en</strong> laproducción int<strong>en</strong>siva y de los datos obt<strong>en</strong>idos empíricam<strong>en</strong>te.Tabla 1. Resultados medios <strong>en</strong> Francia (2000) <strong>en</strong> distintos sistemas de producción.ITAVI, 2002Sistema Jaulas Aire libre BiológicoDuración ciclo, semanas 50 47 47% Mortalidad 4,6 12,2 10,0Nº huevos/ave alojada 295 259 259Peso medio, g 63,1 63,2 62,2Consumo pi<strong>en</strong>so, g/día 112,6 122,2 127,0% huevos sucios/rotos 6,1 11,2 10,9Tabla 2. Mortalidad y productividad <strong>en</strong> distintos sistemas (datos de campo).Danish Poultry Association, 2001, cit. por Tiller, 2001Sistema Jaulas Suelo Aire libre EcológicoDuración ciclo, días 389 342 316 346% Mortalidad 6,2 8,7 9,1 20,3Nº huevos/ave alojada 332 273 257 245Kg huevos/ave alojada 20,6 16,9 15,8 15,3I.C., kg/kg 2,00 2,48 2,45 2,732

1. Gallinas ponedoras1. Período de cría. Por motivos sanitarios y de adaptación al alojami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> puesta, es necesario criar laspollitas <strong>en</strong> suelo, aunque sólo <strong>en</strong> la cría ecológica se exige que t<strong>en</strong>gan acceso al exterior. En g<strong>en</strong>eral sonaplicables la mayoría de los conceptos sobre nutrición vig<strong>en</strong>tes para cría de pollitas <strong>en</strong> batería. Enprincipio, sería esperable un mayor peso a la <strong>en</strong>trada <strong>en</strong> puesta, aunque m<strong>en</strong>os uniforme, y un mayorconsumo de pi<strong>en</strong>so que <strong>en</strong> la cría <strong>en</strong> baterías.La combinación de la selección dirigida a mejorar el índice de conversión (que ha reducido el pesocorporal y el apetito de las aves) y de la cría <strong>en</strong> suelo ti<strong>en</strong><strong>en</strong> una influ<strong>en</strong>cia negativa sobre el consumo depi<strong>en</strong>so, por lo que puede ser difícil lograr que alcance un nivel adecuado. En tal caso se puede producir uncrecimi<strong>en</strong>to y desarrollo sexual inadecuados, que afectarán negativam<strong>en</strong>te a la producción posterior, sobretodo con excesiva d<strong>en</strong>sidad de cría y a elevadas temperaturas. El peso corporal al llegar a la madurezsexual determina el peso del huevo, y conseguir pronto un bu<strong>en</strong> tamaño es un objetivo primordial <strong>en</strong> estetipo de producción; por tanto, la <strong>en</strong>ergía es el nutri<strong>en</strong>te más limitante, y aportar dietas de baja <strong>en</strong>ergía <strong>en</strong>tre6 y 15 semanas de vida es contraproduc<strong>en</strong>te. Es recomi<strong>en</strong>dable añadir siempre xilanasas a las dietas contrigo.La firma ISA propone <strong>en</strong> sus guías de manejo los mismos niveles nutritivos que para cría <strong>en</strong> baterías, perose estiman unas mayores necesidades <strong>en</strong>ergéticas (+ 5-6%), lo que implica un aum<strong>en</strong>to del consumo depi<strong>en</strong>so <strong>en</strong> parecida proporción (6,3-6,4 kg acumulados/ave a 17 semanas). También se aconseja distribuirgrit insoluble durante el período de cría para favorecer el apetito de las aves y desarrollar la musculaturade la molleja, <strong>en</strong> cama o <strong>en</strong> tolvas (3 g/semana, 2-3 mm, de 3 a 10 semanas; y 4-5 con 3-4 mm después),para reducir el riesgo de subconsumo al <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> puesta, y también para evitar un consumo excesivo degrit al llegar las aves al gallinero de puesta, o cuando sal<strong>en</strong> a los parques. Parece que el suministro degrano <strong>en</strong> el período de cría reduce el picaje de plumas <strong>en</strong> fase de puesta, lo que puede t<strong>en</strong>er importanciapara las granjas ecológicas, donde el corte de picos no está permitido.1.2. Período de puesta. La fase de iniciación es vital para lograr una óptima producción posterior, ymuchas manadas de gallinas camperas y ecológicas están condicionadas por una nutrición defici<strong>en</strong>te <strong>en</strong>prepuesta, que implica un peso corporal insufici<strong>en</strong>te al <strong>en</strong>trar <strong>en</strong> puesta, <strong>en</strong> especial <strong>en</strong> ciertos g<strong>en</strong>otipos,que ti<strong>en</strong>d<strong>en</strong> al subconsumo de pi<strong>en</strong>so. Por ello es frecu<strong>en</strong>te observar una reducción del peso del huevo, ano ser que se comp<strong>en</strong>se aum<strong>en</strong>tando el consumo de pi<strong>en</strong>so o la d<strong>en</strong>sidad <strong>en</strong>ergética de la dieta. El déficit<strong>en</strong>ergético puede t<strong>en</strong>er consecu<strong>en</strong>cias peores: Pérdida de plumas, infecciones colibacilares, canibalismo,...Lograr un mayor peso corporal supone disponer de un marg<strong>en</strong> de seguridad fr<strong>en</strong>te a los factores de estrésque se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>en</strong> estos sistemas. Por otra parte, las medidas de manejo (luz, restricción,...) paracontrolar el tamaño huevo si es excesivo (causando roturas al final de puesta) son m<strong>en</strong>os practicables que<strong>en</strong> las ponedoras <strong>en</strong> jaulas.- Necesidades de <strong>en</strong>ergía. Las necesidades <strong>en</strong>ergéticas de mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to son superiores a las de ponedoras<strong>en</strong> batería debido a varios factores: a) El (deseable) mayor peso vivo; b) la actividad física mucho mayor:A la misma temperatura las necesidades de mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to aum<strong>en</strong>tan alrededor de 20 Kcal (7 g de pi<strong>en</strong>so),y <strong>en</strong> los parques hay un mayor gasto <strong>en</strong>ergético <strong>en</strong> la ingestión de alim<strong>en</strong>tos; c) El m<strong>en</strong>or control de latemperatura ambi<strong>en</strong>te, que ti<strong>en</strong>de a ser inferior por la m<strong>en</strong>or d<strong>en</strong>sidad <strong>en</strong> las naves y el tiempo pasado <strong>en</strong>el parque, lo que aum<strong>en</strong>ta las necesidades para termorregulación <strong>en</strong> 2 kcal/kg de peso vivo por grado, obi<strong>en</strong>; 3,8 kcal (1,4 g pi<strong>en</strong>so) por grado; d) estado del plumaje, que puede ser peor que <strong>en</strong> baterías si se dapicaje; y se estima que cada 10% de pérdida <strong>en</strong> la cubierta de plumas requiere unos 4 g de pi<strong>en</strong>so más paramant<strong>en</strong>er la temperatura corporal.En la Tabla 4 se muestran las estimaciones (no respaldadas por investigación) de las necesidades de<strong>en</strong>ergía de las ponedoras <strong>en</strong> sistemas alternativos. Las necesidades de mant<strong>en</strong>imi<strong>en</strong>to oscilan <strong>en</strong>tre 0,75MJ (gallinas <strong>en</strong> jaulas, 1,8 kg de peso) y 1,0 MJ (ponedoras al aire libre, 2,2 kg). Si se suman lasnecesidades de producción, varían de 1,4 a 1,6 MJ, o de 1,6 a 1,9 MJ, según la masa diaria de huevosalcance 40 o 65 g/día. Para conseguir un mayor peso corporal se precisarían un 10-15% más Kcal según el3

sistema (suelo o al aire libre); para el máximo tamaño de huevo, un 30% más. Preisinger concluye que lasgallinas al aire libre con mayor peso vivo ti<strong>en</strong><strong>en</strong> necesidades iguales a las de gallinas <strong>en</strong> jaulas <strong>en</strong> fase demáxima puesta, incluso si su nivel productivo es muy inferior. Pero <strong>en</strong> aviarios cerrados y con altad<strong>en</strong>sidad, los consumos sólo aum<strong>en</strong>tan un 1-4%.Tabla 3. Influ<strong>en</strong>cia de la temperatura sobre las necesidades <strong>en</strong>ergéticasy los consumos de pi<strong>en</strong>so de gallinas <strong>en</strong> suelo (ISA, 1999)Tª 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC% puesta Kcal/día g/día Kcal/día g/día Kcal/día g/día Kcal/día g/día Kcal/día g/día2-1010-3030-6060-95Tras pico302313339365378109113122132136286296322347360103107116125130270280305330342971011101191232542642883133249295104113117238248272295306868998106110Tabla 4. Necesidades <strong>en</strong>ergéticas relativas (a 20 ºC)de las gallinas ponedorassegún peso corporal, productividad, y sistema de alojami<strong>en</strong>to. Preisinger, 2000Masa de huevos,g/día1,8 kg 2,2 kgJaulas Suelo Aire libre Jaulas Suelo Aire libre40455055606592961001041081119810210611011411898102106110114118102106110114118121109113117121124128112116120124128132En la práctica se recomi<strong>en</strong>da el uso de una gama <strong>en</strong>ergética similar (2750-2800), y ajustar lasespecificaciones de las dietas a los cambios <strong>en</strong> el consumo, con distintas fórmulas según estén <strong>en</strong>tre 95-115 g/día (hasta 28 sem.) o 105-125/día. En los lotes que llegan a pico de puesta <strong>en</strong> invierno, unincrem<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el consumo de pi<strong>en</strong>so indicaría que las aves necesitan más <strong>en</strong>ergía. Después del pico, laguía ISA (1999) estima unas necesidades de 324 Kcal/día a 25 ºC, de 360 a 10º C, y de 306 a 30º C; con elmismo nivel <strong>en</strong>ergético los consumos serían de 117, 136, y 110 g/día, respectivam<strong>en</strong>te. El peso vivorecom<strong>en</strong>dado, al inicio de puesta y posterior, es el mismo que <strong>en</strong> jaulas (1,65 kg a 5%, 2,00 kg al final).- Necesidades nitrog<strong>en</strong>adas. Los requerimi<strong>en</strong>tos diarios de aminoácidos dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>talm<strong>en</strong>te delnivel productivo, por tanto <strong>en</strong> el mejor de los casos serían similares a las de gallinas <strong>en</strong> jaulas T<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>ta los mayores consumos esperables, algunos propon<strong>en</strong> unos niveles inferiores (9-13%). Por otraparte, la excesiva ingestión de proteína y aminoácidos no sólo supone un derroche económico, sino queaum<strong>en</strong>ta el riesgo de prolapsos y canibalismo. En aves camperas, ISA recomi<strong>en</strong>da 19,5 g/día de ingestaproteica, igual que <strong>en</strong> ponedoras <strong>en</strong> batería, pero valores ligeram<strong>en</strong>te inferiores para las ingestas diarias delisina (880 mg/día) y metionina (430 mg/día). El cont<strong>en</strong>ido del huevo <strong>en</strong> aminoácidos, <strong>en</strong> estudios yaantiguos, es algo inferior (1-6%) al de los huevos de baterías, pero casi nunca significativam<strong>en</strong>te distinto.El nivel de metionina puede afectar al picaje de plumas, y no pocas manadas camperas pres<strong>en</strong>tan peorestado del plumaje que <strong>en</strong> jaulas debido a este problema.4

Los parques pued<strong>en</strong> contribuir <strong>en</strong> alguna medida a cubrir los requerimi<strong>en</strong>tos proteicos de las aves. Segúnel SCAN (“Informe sobre la contaminación de los ingredi<strong>en</strong>tes de los pi<strong>en</strong>sos y su contribución a la dealim<strong>en</strong>tos de orig<strong>en</strong> animal”, 6/11/2000), las gallinas <strong>en</strong> parques ingier<strong>en</strong> cada día 35 g de forraje, 20 deinsectos y gusanos (4 g de proteína), y 2-10 g de partículas de tierra. Se ha estimado que los gusanosaportan 0,610 g de proteína por kg MS y 42 g/kg de lisina. Pero el uso de los parques es a veces muyescaso, y dep<strong>en</strong>de mucho del clima y de la pres<strong>en</strong>cia de refugios, tipo de vegetación, comederos, etc; <strong>en</strong>función de estos y otros factores también varía la cantidad y diversidad de flora y de microfauna.- Necesidades minerales. No se han investigado todavía. El nivel de roturas <strong>en</strong> los sistemas sin jaulasti<strong>en</strong>de a ser algo m<strong>en</strong>or, pero probablem<strong>en</strong>te se debe más a la puesta <strong>en</strong> nidales y a una recogida de huevosm<strong>en</strong>os rápida y agresiva (a veces sin clasificación), debido al m<strong>en</strong>or tamaño de las unidades productivas.La guía ISA propone usar <strong>en</strong> ponedoras camperas niveles de calcio y fósforo asimilable algo inferiores alos de ponedoras <strong>en</strong> batería, debido a los mayores consumos esperados.Los huesos de las gallinas <strong>en</strong> suelo o al aire libre (<strong>en</strong> especial el húmero) son más fuertes, según todas lasmediciones realizadas de resist<strong>en</strong>cia a la rotura, como corresponde a su mayor movilidad. Pero, quizá poresta misma razón, a veces se han dado <strong>en</strong> campo casos de “fatiga de batería”, corregidos con aportes defósforo <strong>en</strong> la dieta superiores <strong>en</strong> un 10% a lo normal. Existe un pot<strong>en</strong>cial de reciclaje de Ca y P a través delas heces, y el uso de fitasas permite reducir los niveles de P, a la vez que su excreción (-34-50%).También hay que cuidar los niveles de cloro y sodio, pues su defici<strong>en</strong>cia supone riesgo de picaje, y losexcesos repercut<strong>en</strong> negativam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> las camas.- Vitaminas y oligoelem<strong>en</strong>tos. Las cantidades de vitaminas suplem<strong>en</strong>tadas pued<strong>en</strong> <strong>en</strong> teoría reducirse si lasaves ti<strong>en</strong><strong>en</strong> acceso a parques, debido al aporte de vitaminas de la hierba (A, E) e insectos y gusanos (K ygrupo B), la formación de vitamina D por acción de la luz solar, y la m<strong>en</strong>or productividad de gallinas ypollos. Los aportes pued<strong>en</strong> variar mucho según las características de los parques y la época del año (sonm<strong>en</strong>ores <strong>en</strong> invierno), por lo que no se pued<strong>en</strong> recom<strong>en</strong>dar unos niveles vitamínicos específicos; quizá sepodría considerar modificar la composición del premix según la época del año, pero <strong>en</strong> nuestra opinión niel ahorro de coste ni improbables excesos justifican esta práctica.En los huevos camperos el cont<strong>en</strong>ido de algunas vitaminas puede ser algo mayor, pero también muyvariable; <strong>en</strong> algunos estudios se halló una mayor conc<strong>en</strong>tración <strong>en</strong> vitamina B 12 y ácido fólico (40-70%) y<strong>en</strong> vitamina E (20%), lo que se confirma <strong>en</strong> parte <strong>en</strong> algunos estudios, que <strong>en</strong>contraron 86,2 mcg de vit. Epor g de yema, vs. 65,6 <strong>en</strong> huevos de batería. En otros se ha hallado m<strong>en</strong>os vitamina A (0,4-8%), calcio(7%), y hierro (6%). Un reci<strong>en</strong>te estudio polaco comparó los niveles de minerales de huevos camperos yde baterías; lo más notable resultó el m<strong>en</strong>or cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> P y mayor <strong>en</strong> Mg de los primeros.- Otros aspectos nutricionales. El color de la yema dep<strong>en</strong>de principalm<strong>en</strong>te del nivel de pigm<strong>en</strong>tospres<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> la dieta. Si hay acceso a parques con vegetación a veces aparece algo más oscuro, y otras alcontrario. Ello se debe a la cantidad variable de carot<strong>en</strong>oides <strong>en</strong> la hierba y hojas consumidas, y a la mayoringestión de pi<strong>en</strong>so y por tanto de pigm<strong>en</strong>tos. Los resultados más favorables se suel<strong>en</strong> corresponder con elempleo <strong>en</strong> pi<strong>en</strong>so de niveles subóptimos de carot<strong>en</strong>oides; <strong>en</strong> caso contrario ap<strong>en</strong>as hay difer<strong>en</strong>cias. Perolas gallinas <strong>en</strong> parque ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un riesgo mucho mayor de parasitosis intestinales, que determinan una peorabsorción de pigm<strong>en</strong>tos; lo que explicaría los peores resultados que aparec<strong>en</strong> <strong>en</strong> otros estudios.La composición lipídica del huevo puede cambiar si las gallinas ti<strong>en</strong><strong>en</strong> acceso a parques con vegetación,según el tipo de plantas consumidas. A veces se ha hallado un aum<strong>en</strong>to <strong>en</strong> ácido linoleico (6-15%) aexp<strong>en</strong>sas del oleico (-1-4%) y esteárico (-3-6%), y <strong>en</strong> otros un mayor cont<strong>en</strong>ido de ácidos grasos Omega-3, principalm<strong>en</strong>te linolénico. Así, se ha observó que si las aves se alim<strong>en</strong>taban con verdolaga (Portulaceaoleracea L.), que conti<strong>en</strong>e 4 g de LNA por kg de peso fresco, producían yemas con 17,7 mg/g de n-3(LNA, 7; EPA, 1,2; DHA, 6,6). En otro estudio se comprobó un aum<strong>en</strong>to <strong>en</strong> PUFA n-3 (3,02 vs. 1,16%),aunque no se id<strong>en</strong>tificaron totalm<strong>en</strong>te las plantas consumidas.5

2. Pollos camperosExist<strong>en</strong> difer<strong>en</strong>cias fundam<strong>en</strong>tales <strong>en</strong> el diseño de los programas de alim<strong>en</strong>tación según su producción estéo no tipificada por un “label” o d<strong>en</strong>ominación específica de calidad. Los reglam<strong>en</strong>tos de producción delLabel Rouge francés exig<strong>en</strong> el uso de un mínimo de cereales y derivados, y prohíb<strong>en</strong> el uso de algunasmaterias primas (harinas de pescado, grasa animal,...) y de diversos aditivos, y limitan otras, para prev<strong>en</strong>irproblemas <strong>en</strong> la calidad s<strong>en</strong>sorial de la carne o por razones de imag<strong>en</strong> del producto (Tabla 5). En g<strong>en</strong>eralse sigue este mismo esquema <strong>en</strong> los Reglam<strong>en</strong>tos vig<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> España para este tipo de pollo (PollastreQualitat, Aragón Calidad alim<strong>en</strong>taria, Baserriko olaiskoa), aunque con ligeras difer<strong>en</strong>cias: Cataluña yAragón exig<strong>en</strong> un % de cereales y derivados inferior, y se acepta torta de colza hasta el 6%, mi<strong>en</strong>tras que <strong>en</strong>el País Vasco han de superar el 80%, y además el maíz ha de <strong>en</strong>trar al m<strong>en</strong>os <strong>en</strong> un 60% de la dieta. Por otraparte, dichos Reglam<strong>en</strong>tos exig<strong>en</strong> el uso de estirpes de crecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>to, el acceso a parques exteriores, yuna edad mínima de sacrificio de 77-81 días, aunque <strong>en</strong> Francia es frecu<strong>en</strong>te llegar a las 12-13 semanas.En España la mayoría de la producción no está sujeta a estas normas. El sector es muy heterogéneo, comomostró una <strong>en</strong>cuesta realizada hace algunos años <strong>en</strong> explotaciones de cierta dim<strong>en</strong>sión. Se producían pollosdesde 2 a 4 kg, con edades <strong>en</strong>tre 70 y 150 días; la tasa de mortalidad oscilaba <strong>en</strong>tre el 3 y el 8%, y el índicede conversión (<strong>en</strong> caso de controlarse), <strong>en</strong>tre 2,4 y 4,2 kg/kg. El uso y tipo de parques era muy desigual, asícomo la g<strong>en</strong>ética utilizada; la mayoría de las explotaciones ti<strong>en</strong><strong>en</strong> una producción muy pequeña y estacional.Es muy frecu<strong>en</strong>te el <strong>en</strong>gorde exclusivo de machos, lo cual permite <strong>en</strong> principio reducir el I.C. respecto a lasmedias francesas, pero al ser frecu<strong>en</strong>te criarlos hasta pesos elevados, mayores de 3-3,5 kg (<strong>en</strong> ciertas zonas eltamaño testicular y de la cresta se consideran índice de calidad) y suministrarles maíz <strong>en</strong> grano ad libitum,los costes aum<strong>en</strong>tan considerablem<strong>en</strong>te.Tabla 5. Posibilidades de empleo de materias primas y aditivos <strong>en</strong> pi<strong>en</strong>sos para pollos “label” <strong>en</strong> FranciaAUTORIZADAS LIMITADAS PROHIBIDAS- Cereales y derivados (mínimo 75%)- Tortas de soja y girasol- Semillas oleaginosas- Alfalfa- Melazas- Productos lácteos des<strong>en</strong>grasados- Aceites vegetales (< 5%)- Torta de colza (< 5%)- Vitamina A (< 5.000 U.I.)- Harinas de pescado desde 4 sem.- Grasas animales- Promotores de crecimi<strong>en</strong>to- Antibióticos- Pigm<strong>en</strong>tantes sintéticos- Rob<strong>en</strong>idina- BHT- Aditivos tecnológicos:Emulsionantes, espesantes,gelificantes, aglomerantes- Alim<strong>en</strong>tación y costes de producción. El modelo de producción Label Rouge y sus derivados conlleva eluso de pi<strong>en</strong>sos <strong>en</strong> harina, por lo g<strong>en</strong>eral con niveles <strong>en</strong>ergéticos moderados. El efecto de la conc<strong>en</strong>tración<strong>en</strong>ergética sobre el crecimi<strong>en</strong>to es m<strong>en</strong>os pronunciado <strong>en</strong> los g<strong>en</strong>otipos label, dado su m<strong>en</strong>or pot<strong>en</strong>cial decrecimi<strong>en</strong>to, pero más apar<strong>en</strong>te <strong>en</strong> pi<strong>en</strong>sos <strong>en</strong> harina que <strong>en</strong> los granulados. Los costes de producción porkg del pollo "label" <strong>en</strong> Francia, son casi dos veces superiores al del pollo estándar, sobre todo por el mayorcoste de alim<strong>en</strong>tación (aunque los precios de los pi<strong>en</strong>sos no son necesariam<strong>en</strong>te más caros); se precisa unmínimo de 6,5-7 kg de pi<strong>en</strong>so por ave, lo que supone increm<strong>en</strong>tar <strong>en</strong> 0,24-0,30 € el coste del kg de carne.Los gastos de alim<strong>en</strong>tación cambian mucho según el peso comercial deseado, el tipo de estirpe utilizada, laduración del cebo, y el precio del pi<strong>en</strong>so (que sube hasta un 40% si se compran cantidades muy pequeñas).6

A este respecto la g<strong>en</strong>ética elegida ti<strong>en</strong>e una influ<strong>en</strong>cia fundam<strong>en</strong>tal, y la gama de estirpes de uso pot<strong>en</strong>ciales muy grande. Las firmas de selección ISA y Sasso ofrec<strong>en</strong> más de 20 y 50 estirpes, respectivam<strong>en</strong>te,agrupadas <strong>en</strong> distintas categorías (crecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>to, intermedio y semibroilers). Por ejemplo, a 9 semanaslas aves Sasso oscilan <strong>en</strong>tre 1,47 y 2,69 kg de peso vivo, con un consumo de pi<strong>en</strong>so/ave de 3,5 a 6,9 kg, yuna conversión acumulada de 2,26 a 2,55, según la estirpe y el tipo de pi<strong>en</strong>so utilizados. Las estirpes ISA decrecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>to alcanzan 2-2,3 kg a las 11 semanas, pero otras superan estos pesos a las 8-9 semanas. LaTabla 6 muestra los objetivos productivos de algunas de ellas; las de crecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>to tardan 12-13 semanas<strong>en</strong> alcanzar un peso de 2 kg, lo que otras consigu<strong>en</strong> <strong>en</strong> sólo 8-9, y a un coste mucho m<strong>en</strong>or (- 18-30 cts €/kg,según precio del pi<strong>en</strong>so). A una misma edad (9 semanas), algunas estirpes llegan a pesos más elevados almismo coste/kg. Prolongar el cebo resulta muy costoso; sólo al pasar de 84 a 91 días el coste/kg aum<strong>en</strong>ta un8,5% (+ 5 cts <strong>en</strong> pi<strong>en</strong>so y + 11 <strong>en</strong> total). A pesos más elevados, incluso cebando sólo machos, se precisanhasta 9-10 kg de pi<strong>en</strong>so por pollo de 3 kg, y para llegar a 4 kg harán falta 5-6 más, a los que a m<strong>en</strong>udo seañade 0,5-1 kg/ave de maíz <strong>en</strong> grano.Tabla 6. Costes de alim<strong>en</strong>tación de los pollos camperos (machos y hembras) <strong>en</strong> distintas situacionesDatos de las guías Sasso e ISA Redbro.Estirpe 451 N 451 PSA51 REDBRO REDPACEdad, días 84 91 63 63 56 63 56 63Tipo de pi<strong>en</strong>so PL PL PB PB PB PB PB PBPeso vivo, kg 2,02 2,16 2,05 2,42 2,19 2,53 2,39 2,76Consumo, kg 6,13 7,72 4,65 5,52 4,98 5,40 5,39 6,60Conversión 3,03 3,32 2,27 2,28 2,27 2,42 2,25 2,39Coste alim<strong>en</strong>tación/kg peso vivo:- Pi<strong>en</strong>so a 0,24 €/kg 0,73 0,80 0,55 0,55 0,55 0,58 0,54 0,58- Pi<strong>en</strong>so a 0,34€/kg 1,02 1,12 0,76 0,77 0,76 0,81 0,76 0,81PB, pi<strong>en</strong>so de broilers, o similar. PL, formulación tipo "label"Tabla 7. Efecto de los niveles de alim<strong>en</strong>tación sobre los r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tosde pollos label (estirpes Sasso, ambos sexos). Guía Sasso, 1998Peso vivo, gConsumo depi<strong>en</strong>so, kgI. conversión,kg/kgEstirpes crecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>toPB, 63 díasPL, 63 díasPL, 91 días1885148321984,4003,5217,2422,332,373,29Estirpes crecimi<strong>en</strong>to medioPB, 63 díasPL, 63 díasPL, 91 días2007166724674,7293,6147,8302,282,243,18PB: Pi<strong>en</strong>so de broiler (0-28- días): EM, 3100-3150; % PB, 21,3-19,3; lis 1,18-1,17 (granulado)PL: Pi<strong>en</strong>so Label Rouge (0-28-77- días). EM 2940-3030-3100; % PB 20-19,5-16,5; lis 1,1-0,9-0,7 (<strong>en</strong> harina)7

Evid<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te las necesidades nutritivas de estirpes tan distintas no pued<strong>en</strong> ser las mismas. A pesar de lalarga experi<strong>en</strong>cia francesa <strong>en</strong> este tipo de producción, se ha publicado muy poca información ci<strong>en</strong>tífica sobresus requerimi<strong>en</strong>tos nutricionales. Sin embargo, se sabe que muchas de ellas respond<strong>en</strong> bi<strong>en</strong> a los pi<strong>en</strong>sosgranulados con niveles <strong>en</strong>ergéticos más elevados (Tablas 7-8), aum<strong>en</strong>tando su peso vivo <strong>en</strong> torno a un 20-25%, con un índice de conversión ligeram<strong>en</strong>te inferior (- 2%); sin embargo, no se obti<strong>en</strong><strong>en</strong> mejoras con tasasproteicas por <strong>en</strong>cima del 20%. Si se utilizan estirpes de tipo “semibroiler”, sacrificando las aves a edadesinferiores, el ahorro puede ser importante (25%) y más si el pi<strong>en</strong>so se compra caro; por ello una forma dedisminuir los costes es utilizar pi<strong>en</strong>sos no muy distintos a los utilizados <strong>en</strong> broilers. No obstante, hay quet<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta que la máxima mejora de la calidad s<strong>en</strong>sorial de la carne, principal objetivo de estaproducción, se alcanza <strong>en</strong>tre 12 y 14 semanas. No interesa criar broilers hasta la misma edad, pues alcanzanpesos y consumos excesivos, y una elevada proporción de grasa, salvo si se somet<strong>en</strong> a una severa restricción(Tabla 9).Apar<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te tampoco se han investigado las difer<strong>en</strong>cias de necesidades nutritivas <strong>en</strong>tre machos yhembras, aunque igual que <strong>en</strong> broilers los primeros pres<strong>en</strong>tan mayores respuestas a los niveles más elevados(Tabla 10); <strong>en</strong> algunas explotaciones francesas se trabaja con separación de sexos. En estas estirpes losproblemas locomotores y metabólicos son prácticam<strong>en</strong>te inexist<strong>en</strong>tes, y la mortalidad <strong>en</strong> cebo muy baja.Tabla 8. Efecto de los niveles de <strong>en</strong>ergía y proteína sobre el peso vivo y r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tosde la canal de pollos label (machos Sasso T-451 N, 84 días). Peter y col., 1997Peso vivo,gRdto.Canal, %% grasa abdominaly visceral% PechugaEMAn, kcal/kg 2600289031802677 a2721 a2804 b71,4 a71,9 ab72,1 b3,22 a3,45 ab3,67 b21,020,620,5P.B., % 15,017,520,022,525,02506 a2696 b2848 c2801 c2816 c70,9 a71,3 ab72,3 c72,0 c72,6 c3,50 ab3,99 b3,31 a3,39 a3,08 a19,9 a20,4 a21,1 b21,2 b20,9 abTabla 9. Efectos del manejo y la alim<strong>en</strong>tación sobre los índices productivos de pollosde g<strong>en</strong>otipo broiler y “label” (machos). Lewis y col., 1997ISA 657, 83díasRoss I, 48 díasRoss I, 83 díasPB PL PB PL PL ad lib PL restring.Alta d<strong>en</strong>sidad, 17/m 2Peso, kgConsumo, kgConversión2,987,762,642,617,662,982,625,051,962,324,822,14Baja d<strong>en</strong>sidad, 4,25/m 2Peso, kgConsumo, kgConversión3,227,992,512,788,263,013,095,481,802,615,312,114,5713,122,912,837,262,61PB: Pi<strong>en</strong>so de broiler (0-14-28- días): EM, 2890-3080-3110; % PB, 24,6-23,3-20,6 (granulado)PL: Pi<strong>en</strong>so Label Rouge (0-28-70- días). EM 2810-2820-2845; % PB 20,2-17,7-15,6 (<strong>en</strong> harina)8

Tabla 10. Crecimi<strong>en</strong>to y consumo del pollo label (a 3250 Kcal/kg). Larbier y Leclerq, 1992MachosHembrasEdad, díasPeso vivoConsumoacumuladoI. ConversiónacumuladoPesovivoConsumoacumuladoI. Conversiónacumulado5663707784911650196022302510273029603220400047805640644073202,002,082,182,282,392,501360158017601940207022002732340040404740539060602,062,202,352,492,652,80Se conoc<strong>en</strong> poco los requerimi<strong>en</strong>tos nutritivos de las estirpes “de cuello pelado”- también con un 25-30%m<strong>en</strong>os de plumaje total – más magras y de crecimi<strong>en</strong>to más l<strong>en</strong>to, que sin embargo son muy frecu<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>teutilizadas. En algunos experim<strong>en</strong>tos se ha hallado una respuesta lineal a niveles de <strong>en</strong>ergía hasta de 3300kcal/kg <strong>en</strong> crecimi<strong>en</strong>tos, consumos de pi<strong>en</strong>so y proporción de grasa. Al parecer sus necesidades varían poco<strong>en</strong> época calurosa, puesto que resist<strong>en</strong> muy bi<strong>en</strong> el estrés térmico, y sus índices productivos son muchom<strong>en</strong>os afectados por las temperaturas próximas a 30 ºC .- Alim<strong>en</strong>tación y calidad del producto. La alim<strong>en</strong>tación con dietas de <strong>en</strong>ergía moderada reducesignificativam<strong>en</strong>te la proporción de grasa <strong>en</strong> pollos broilers, pero <strong>en</strong> los "label" el empleo de pi<strong>en</strong>sos debroilers de alta <strong>en</strong>ergía modifica <strong>en</strong> m<strong>en</strong>or grado su composición corporal (Tabla 9); <strong>en</strong> ambos tipos depollos, el libre acceso a parques empeora la conversión y reduce la proporción de grasa. Los polloscamperos pose<strong>en</strong> m<strong>en</strong>or proporción de grasa que los broilers de crecimi<strong>en</strong>to rápido; esto es apreciable <strong>en</strong> lazona abdominal (-15-35%) incluso a edades avanzadas, pues aum<strong>en</strong>ta muy l<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>te, a nivel subcutáneo(34% vs 53% <strong>en</strong> broilers), y <strong>en</strong> la canal <strong>en</strong>tera (10,8 vs. 13,8%) y piezas consumibles. Las difer<strong>en</strong>cias decomposición se deb<strong>en</strong> principalm<strong>en</strong>te a la distinta g<strong>en</strong>ética. El crecimi<strong>en</strong>to más l<strong>en</strong>to y regular de las típicasestirpes "label" reduce la t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia a la acumulación de grasa, favorecida por una rápida ganancia de peso <strong>en</strong>la fase inicial de cebo, o por un crecimi<strong>en</strong>to comp<strong>en</strong>sador <strong>en</strong> la final.El m<strong>en</strong>or <strong>en</strong>grasami<strong>en</strong>to conlleva un r<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>to canal inferior, que también se debe a la utilización depi<strong>en</strong>sos <strong>en</strong> harina, que promuev<strong>en</strong> un mayor desarrollo del digestivo. Algunas estirpes, que pose<strong>en</strong> el g<strong>en</strong>nacked neck (cuello pelado), son especialm<strong>en</strong>te magras; su proporción de grasa abdominal no supera el1,3% del peso vivo, fr<strong>en</strong>te al 1,7-1,8% de otras estirpes "label" y el 1,5-3,0% de los broilers. La proporciónde proteína es más alta <strong>en</strong> los pollos de crecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>to, pero las difer<strong>en</strong>cias son notables sólo a partir delas 9 semanas, y únicam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la carne de los muslos, pues <strong>en</strong> la pechuga son escasas. No hay cambios <strong>en</strong> laproporción de ácidos grasos saturados, pero sí <strong>en</strong> la de monoinsaturados (mayor <strong>en</strong> broilers) y depoliinsaturados (mayor <strong>en</strong> pollos label), debido al uso exclusivo de aceites vegetales <strong>en</strong> pi<strong>en</strong>sos y al consumode hierba. Los niveles <strong>en</strong>ergéticos elevados mejoran la jugosidad y la terneza <strong>en</strong> broilers, al aum<strong>en</strong>tar sugrado de <strong>en</strong>grasami<strong>en</strong>to, pero ti<strong>en</strong><strong>en</strong> pocos efectos <strong>en</strong> las estirpes label, mucho más magras.La pigm<strong>en</strong>tación de la canal es una exig<strong>en</strong>cia comercial para este tipo de pollo, como característica propia yde difer<strong>en</strong>ciación. Se demandan canales de un ac<strong>en</strong>tuado color amarillo <strong>en</strong> piel, tarsos y grasa subcutánea,por lo que se precisan aves g<strong>en</strong>éticam<strong>en</strong>te capaces de depositar a estos niveles las xantofilas del pi<strong>en</strong>so, eincluir altas proporciones de maíz, glut<strong>en</strong>, alfalfa,...; a veces se recurre a los pigm<strong>en</strong>tantes sintéticos.9

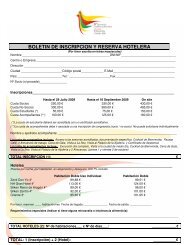

Ejemplos de fórmulas <strong>en</strong> cebo de pollos camperosDIAS 1-23.MATERIAS PRIMAS INCLUSIÓN NIVELES ANALISISCEBADA 2 carreras (11.5)MAIZ HIBRIDO (7.3)GLUTEN FEED (18.5)GERMEN GRASO MAIZSALVADO (15.5)SOJA 44MELAZA CAÑASALCARBONATO CALFOSFATO BICALCICOCORRECTOR G-31 NCORRECTOR G-35 NCOMPL. AMARILLO2.47939.2602.500 max12.5005.000 max31.9652.500 max0.300 max0.6311.6380.2110.2890.727E.N.M.PBFBAzucAlmidEx.EterMins.CaXantE.A.E.R.P totalMetCisMet+CisLis2910 min20.70 min4.4266.10729.4938.1225.8980.85 max15.000 min13.7441.2560.6890.450 min0.3450.7951.132DIAS 23-70.MATERIAS PRIMAS INCLUSION NIVELES ANALISISMAIZ HIBRIDO (7.3)GLUTEN FEED (18.5)GERMEN GRASO MAIZSALVADO (15.5)SOJA 44MELAZA CAÑASALCARBONATO CALFOSFATO BICALCICOCORRECTOR G-32 CCORRECTOR G-36 CCOMPL. AMARILLOCOMPLEMENTO T52.4005.000 max24.5005.000 max25.1871.191 max0.300 max0.7261.5950.2590.2410.5510.022E.N.M.PBFBAzucAlmidEx.EterMins.CaXantE.A.E.R.P totalMetCisMet+CisLis2910 min18.00 min3.9244.74735.2396.3175.6290.85 max15.000 min13.3231.6770.6780.4070.3120.720 min0.93710

DIAS 70 a Sacrificio (90-110 días).MATERIAS PRIMAS INCLUSION NIVELES ANALISISCEBADA 2 carreras (11.5)SORGO (9.4)MAIZ HIBRIDO (7.3)GLUTEN FEED (18.5)GERMEN GRASO MAIZSALVADO (15.5)SOJA 44MELAZA CAÑASALCARBONATO CALFOSFATO BICALCICOCORRECTOR G-33CORRECTOR G-37COMPLEMENTO T7.1349.54340.0002.500 max7.6095.000 max22.4812.500 max0.300 max0.7521.6170.2000.3000.064E.N.M.PBFBAzucAlmidEx.EterMins.CaXantE.A.E.R.P totalMetCisMet+CisLis2910 min17.00 min3.8085.89836.6766.1095.5050.85 max6.4805.1281.2000.6510.4060.2930.708 min0.888 minEjemplo de fórmula <strong>en</strong> cebo de pollos ecológicos (para 100 kg)INGREDIENTE FÓRMULA A FÓRMULA BTRIGO DURO ECOL.MAÍZ ECOL.GUISANTE ECOL.SEMILLA SOJA EXTRUSIONADATURTÓ COLZA + GIRASOL ECOLREMOLACHA ECOL.ALFALFA DESHIDRATADA ECOLLEVADURA CERVEZAHARINA PESCADOCORRECTOR (registrado)351586165453330122571630133Ejemplo de fórmula <strong>en</strong> producción de huevos ecológicos (para 100 kg)INGREDIENTE FÓRMULA A NIVELESMAÍZ ECOL. (7,9% PB)TRIGO ECOL. (11,5% PB)SOJA EXPELLERSALFOSFATO MONOCALCICOCARBONATO CALCICOCORRECTOR (registrado)47,1212,1429,960,301,498,490,50Energía metabolizableProteína, %Lisina, %Metionina, %Met + Cis, %TriptófanoTreoninaLinoleicoCalcioFósforo disp.CloroSodio2725 Kcal/kg18,00,950,280,600,220,692,173,800,400,210,1311

Avicultura ecológicaEn España hay por ahora muy pocas granjas avícolas ecológicas, y sus dim<strong>en</strong>siones son muy reducidas.Pero <strong>en</strong> otros países de Europa ya ti<strong>en</strong><strong>en</strong> una pres<strong>en</strong>cia importante, y crec<strong>en</strong> a un ritmo del 20-25% anual.Según su normativa básica (Rglto. CE 1804/1999), <strong>en</strong> la ganadería ecológica “la alim<strong>en</strong>tación estádestinada a garantizar la calidad de la producción y no a increm<strong>en</strong>tarla al máximo, al tiempo que secumpl<strong>en</strong> los requisitos nutritivos de los animales <strong>en</strong> sus distintas etapas de desarrollo,… y se debeasegurar por medio de pi<strong>en</strong>sos ecológicos”. Esto significa el uso de ingredi<strong>en</strong>tes que prov<strong>en</strong>gan deexplotaciones agrícolas ecológicas, y de productos naturales, como minerales y algas marinas.En la fase de conversión la proporción de ingredi<strong>en</strong>tes no ecológicos puede ser del 60% o del 30%, segúnprov<strong>en</strong>gan de la misma explotación o de otras. Posteriorm<strong>en</strong>te se exige un 70% de cereales y semillasoleaginosas y proteaginosas que sólo hayan sufrido tratami<strong>en</strong>tos físicos, sin adición de productos químicosde síntesis; el 30% restante estará formado por subproductos de la agricultura ecológica, complem<strong>en</strong>tosminerales, oligoelem<strong>en</strong>tos, etc. Si hay escasez de estos ingredi<strong>en</strong>tes, hasta 24/8/2005 se autoriza el uso deuna proporción limitada de materias primas “conv<strong>en</strong>cionales” (<strong>en</strong> aves un 20%). En fase de <strong>en</strong>gorde seexige un mínimo del 65% de cereales. Se han de añadir a las raciones diarias de las aves forrajes frescos,desecados o <strong>en</strong>silados. El citado Reglam<strong>en</strong>to define <strong>en</strong> sus Anexos las materias primas ecológicas yconv<strong>en</strong>cionales, y los aditivos y otras sustancias que pued<strong>en</strong> utilizarse <strong>en</strong> pi<strong>en</strong>sos ecológicos. Se permite eluso de harina de pescado y de leche y derivados, y se prohíbe emplear antibióticos, coccidiostatos,factores de crecimi<strong>en</strong>to, o cualquier otra sustancia que estimule el crecimi<strong>en</strong>to o la producción. Laprohibición del uso de organismos g<strong>en</strong>éticam<strong>en</strong>te modificados (OGMs, transgénicos) y de sus productosderivados hace problemático el uso de maíz y soja, aum<strong>en</strong>ta los costes de analítica y certificación, y podríaexcluir a la riboflavina y la vitamina B 12 , y, con mayor seguridad, a la mayoría de los aditivos <strong>en</strong>zimáticos.La avicultura ecológica es el sistema más problemático para el nutricionista, pues resulta difícil asegurar elequilibrio de las dietas, especialm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> proteína y metionina. Uno de los factores más limitantes es laprohibición del uso de aminoácidos sintéticos, lo que hace más necesario recurrir a harinas de pescado,glut<strong>en</strong> de maíz, y conc<strong>en</strong>trado de patata (con cerca del 80% P.B.). Los turtós de soja y de colza no sonadmisibles si se derivan, como es usual, de la extracción del aceite con solv<strong>en</strong>tes químicos, y los obt<strong>en</strong>idospor presión escasean <strong>en</strong> el mercado. La semilla <strong>en</strong>tera de soja puede t<strong>en</strong>er factores antinutrivos (proteasas)si no se ha cal<strong>en</strong>tado adecuadam<strong>en</strong>te, y por razones análogas no se recomi<strong>en</strong>da más de un 2-4% de linaza<strong>en</strong> pi<strong>en</strong>sos de aves jóv<strong>en</strong>es y un 6% <strong>en</strong> los de ponedoras. La colza, salvo variedades 00, también ti<strong>en</strong>efactores antinutritivos y g<strong>en</strong>era trimetilamina, que causa problemas <strong>en</strong> el sabor de los huevos mor<strong>en</strong>os. Elgirasol es una alternativa muy conv<strong>en</strong>i<strong>en</strong>te, así como el turtó de sésamo obt<strong>en</strong>ido por presión, que podríaaportar hasta un 20% de los requerimi<strong>en</strong>tos proteicos <strong>en</strong> una dieta de ponedoras; <strong>en</strong> cambio es preferibleevitar el turtó de algodón, al m<strong>en</strong>os <strong>en</strong> alim<strong>en</strong>tación de ponedoras, pues empeora la calidad del huevo. Elguisante es otra alternativa interesante para aportar proteínas, aunque el forrajero (que es el que más secultiva <strong>en</strong> condiciones ecológicas) es muy elevado <strong>en</strong> taninos, por lo que empeoran los resultados)Reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te se realizó un experim<strong>en</strong>to que comparó un pi<strong>en</strong>so conv<strong>en</strong>cional con soja (A) y otros 2 sinella, sustituida por un 5% de harina de pescado y un 4% de conc<strong>en</strong>trado de patata (B), o 5% de patata,7,5% de colza y 10% de guisantes (C). Todos aportaban <strong>en</strong> torno al 17% de proteína, un 0,8-0,88% delisina, y diferían <strong>en</strong> el % de metionina (0,43, 0,37 y 0,31%, respectivam<strong>en</strong>te). El cuarto tratami<strong>en</strong>to (D)fue un pi<strong>en</strong>so bajo <strong>en</strong> proteína (13,5%) y <strong>en</strong> aminoácidos (lis 0,59% y met 0,23%). Los tratami<strong>en</strong>tos C y Dredujeron el peso vivo y del huevo, y empeoraron el estado del plumaje, el consumo de pi<strong>en</strong>so y el índicede conversión; la tasa de puesta fue similar <strong>en</strong> todos los grupos. Estos tratami<strong>en</strong>tos sólo aportaban 2510-2530 kcal/kg, vs.2580 <strong>en</strong> los dos primeros.En g<strong>en</strong>eral los ingredi<strong>en</strong>tes ecológicos plantean varios problemas importantes: a) su escasez y alto precio;b) el desconocimi<strong>en</strong>to, para muchos de ellos, de su digestibilidad, valor nutricional y límites aconsejablesde uso; c) una mayor variabilidad <strong>en</strong> su composición nutricional y(posible) cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> factoresantinutritivos perjudiciales; y d) el riesgo de que realm<strong>en</strong>te no sean ecológicos (con o sin certificado), conlo que si los organismos de control así lo detectan, se produc<strong>en</strong> escándalos que desprestigian al productory minan la confianza del consumidor <strong>en</strong> este sistema de producción.12

La obligación de aportar forraje a las raciones diarias de las aves es otra característica difer<strong>en</strong>cial de estesistema, con claras repercusiones a la hora de diseñar programas de alim<strong>en</strong>tación. Se suele considerar a lasaves como malas transformadoras de las materias fibrosas. Pero <strong>en</strong> un reci<strong>en</strong>te <strong>en</strong>sayo se halló unadigestibilidad de la materia orgánica de diversos forrajes próxima al 50%, y una productividad comparable(Tabla 11). Por otra parte, la mortalidad de las gallinas (sin corte de picos) desc<strong>en</strong>dió drásticam<strong>en</strong>te alaportarles forraje (del 15% al 0.5-2.5%). El aporte de paja también redujo el picaje <strong>en</strong> otros <strong>en</strong>sayos,incluso si se suministraba a las gallinas pi<strong>en</strong>so granulado, debido al aum<strong>en</strong>to del tiempo dedicado a laingestión de alim<strong>en</strong>tos.Tabla 11. Consumos y productividad de las ponedoras (20-54 semanas)con distintas dietas ecológicas. Ste<strong>en</strong>feldt et al., 2001Pi<strong>en</strong>so Pi<strong>en</strong>so +Silo MaízPi<strong>en</strong>so + SiloCebada/GuisantesPi<strong>en</strong>so +zanahoriaConsumo pi<strong>en</strong>so, kg 31.0 28.2 25.5 27.2Consumo forraje, kg / M.S. --- 14.1 / 4.5 13.8 / 2.9 25.6 / 2.1Consumo total, kg / MS 31.0 / 28.0 42.3 / 30.0 39.3 / 26.0 52.8 / 26.7% forraje, kg / MS --- 33.4 / 15.0 35.1 / 11.3 48.5 / 8.0Pi<strong>en</strong>soPi<strong>en</strong>so + SiloMaízPi<strong>en</strong>so + SiloCebada/GuisantesPi<strong>en</strong>so +zanahoriaNº huevos/ave alojada 214 ab 218 a 208 b 219 a% Puesta medio 89.9 ab 91.4 a 87.2 b 92.0 aPeso medio huevo, g 62.0 61.5 61.9 62.4Conversión, kg/kg (MS)Pi<strong>en</strong>soForrajeTotal2.35 a (2.12 a )----2.35 c (2.12 ab )2.12 ab (1.92 ab )1.06 b (0.33 a )3.18 b (2.25 a )2.00 b (1.81 b )1.08 b (0.23 b )3.08 b (2.04 b )2.00 b (1.81 b )1.88 a (0.15 c )3.88 a (1.96 b )Otros aspectos que pued<strong>en</strong> influir <strong>en</strong> el diseño de programas de alim<strong>en</strong>tación para este tipo de producciónson la recom<strong>en</strong>dación de emplear razas autóctonas, m<strong>en</strong>os productivas, y la prohibición g<strong>en</strong>eral de realizarcorte de picos. El picaje de plumas y el canibalismo son problemas de orig<strong>en</strong> multifactorial, difíciles deresolver una vez instaurados. Influy<strong>en</strong> muchos factores g<strong>en</strong>éticos, sociales y ambi<strong>en</strong>tales, y se conoc<strong>en</strong>desde antiguo los efectos de muy variados factores nutricionales; bu<strong>en</strong>a parte de esta experim<strong>en</strong>tación serefiere a ponedoras <strong>en</strong> jaulas, y por ello quizá no sea totalm<strong>en</strong>te aplicable a gallinas que viv<strong>en</strong> <strong>en</strong>condiciones muy difer<strong>en</strong>tes, donde por otra parte el riesgo de picaje es mayor. Pued<strong>en</strong> des<strong>en</strong>cad<strong>en</strong>arlos lasdefici<strong>en</strong>cias minerales, sobre todo la de sodio, y de aminoácidos, <strong>en</strong> particular de metionina, aunque aveces, <strong>en</strong> condiciones ecológicas, no se han visto difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong>tre pi<strong>en</strong>sos con 0,42 y 0,82% de met + cis.El tamaño de partícula parece t<strong>en</strong>er un efecto importante, por sus consecu<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> el tiempo dedicado a laactividad de preh<strong>en</strong>sión e ingestión de alim<strong>en</strong>tos. Por ello parec<strong>en</strong> más recom<strong>en</strong>dables los pi<strong>en</strong>sos <strong>en</strong>harina y con más fibra, aunque hay experim<strong>en</strong>tos que no han hallado difer<strong>en</strong>cias con el uso de migaja ogranulado <strong>en</strong> determinadas condiciones. Disminuir la conc<strong>en</strong>tración <strong>en</strong>ergética de 2760 a 2640 kcal/kg, yaum<strong>en</strong>tar la proteína hasta el 15,2% han t<strong>en</strong>ido efectos favorables <strong>en</strong> ponedoras <strong>en</strong> batería. Como antes seindicó, la administración de forrajes ha mejorado el estado del plumaje <strong>en</strong> algunos <strong>en</strong>sayos.13

También hay algunos informes sobre el efecto de ciertos ingredi<strong>en</strong>tes, la av<strong>en</strong>a ha mostrado efectospositivos a un % de inclusión elevado (32,6%), mi<strong>en</strong>tras que el trigo ha ofrecido peores resultados <strong>en</strong>comparación con av<strong>en</strong>a o cebada. Aunque algún estudio no ha hallado mejoras significativas <strong>en</strong> el plumajey el picoteo agresivo al incluir como fu<strong>en</strong>te de proteína harina de pescado, sus efectos favorables parec<strong>en</strong>g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te aceptados a nivel comercial.Calidad de pollo y huevos ecológicos- Calidad de la carne. No exist<strong>en</strong> pruebas de que la carne de pollo ecológico posea difer<strong>en</strong>ciasimportantes <strong>en</strong> sabor ni <strong>en</strong> valor nutritivo con la de los pollos criados al aire libre de forma conv<strong>en</strong>cional.Así lo afirman los informes de la FSA británica y de la Ag<strong>en</strong>cia Francesa de Seguridad Alim<strong>en</strong>taria, <strong>en</strong>base a los contados estudios objetivos disponibles, realizados principalm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> Alemania, Francia eItalia.Respecto a la carne de pollo criado de forma int<strong>en</strong>siva, las difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong> el sabor y otras propiedadesorganolépticas están marcadas principalm<strong>en</strong>te por la mayor edad de sacrificio, sobre todo si se usanestirpes de crecimi<strong>en</strong>to l<strong>en</strong>to, que tardan 10-32 días más <strong>en</strong> alcanzar el peso comercial que las decrecimi<strong>en</strong>to intermedio. Las variaciones halladas <strong>en</strong> la composición nutritiva son muy ligeras y ti<strong>en</strong><strong>en</strong> uninterés insignificante para el consumidor, excepto quizá el mayor cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> ácido linoleico (debido <strong>en</strong>parte al consumo de hierba), que <strong>en</strong> contrapartida hace a la carne más susceptible a la oxidación. Sinembargo, sin duda <strong>en</strong> producción ecológica existe una mayor variabilidad pot<strong>en</strong>cial de la composición <strong>en</strong>nutri<strong>en</strong>tes de la carne, especialm<strong>en</strong>te si hay una alta utilización de ingredi<strong>en</strong>tes producidos <strong>en</strong> la mismagranja, que pued<strong>en</strong> ser muy distintos <strong>en</strong> naturaleza y composición de una a otra granja ecológica. Porejemplo, se ha comprobado que el uso de harina de pescado, allí donde está permitida, aum<strong>en</strong>ta un 6-25%el peso de la pechuga según la base g<strong>en</strong>ética utilizada, así como su cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> proteína.- Calidad del huevo. Hay pocos datos sobre la calidad de los huevos ecológicos, pero apuntan a un granparecido a la de los huevos camperos no ecológicos, que de por sí ya pres<strong>en</strong>tan muy pocas difer<strong>en</strong>cias conel producto conv<strong>en</strong>cional. Su cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> proteína y lípidos es idéntico. El perfil de ácidos grasos resultamuy parecido, aunque puede haber ligeras variaciones según el tipo de hierba y forraje que consuman. Lasubcar<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> metionina pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> muchas dietas ecológicas no parece modificar el cont<strong>en</strong>ido de esteaminoácido <strong>en</strong> el huevo. Las variaciones <strong>en</strong> vitaminas y microelem<strong>en</strong>tos minerales son muy pequeñas paraque sean significativas para el consumidor, aunque parec<strong>en</strong> algo más ricos <strong>en</strong> sel<strong>en</strong>io y <strong>en</strong> yodo. Eltamaño del huevo ti<strong>en</strong>de a ser m<strong>en</strong>or a igual edad, y la pigm<strong>en</strong>tación de la yema más amarill<strong>en</strong>ta, dada laescasez de pigm<strong>en</strong>tos rojos naturales. El color amarillo puede bajar de int<strong>en</strong>sidad <strong>en</strong> invierno, por falta dehierba, si no se ajusta la dieta con alfalfa .Consideraciones finalesFinalm<strong>en</strong>te, es de interés com<strong>en</strong>tar algunos aspectos económicos y prácticos de la alim<strong>en</strong>tación de gallinasy pollos <strong>en</strong> sistemas ext<strong>en</strong>sivos. Según datos del ITAVI francés (2002), el coste de la doc<strong>en</strong>a de huevoscamperos es un 45% mayor que si se produc<strong>en</strong> <strong>en</strong> baterías, <strong>en</strong> parte a causa de los gastos de alim<strong>en</strong>tación,que supon<strong>en</strong> un 30% más comparativam<strong>en</strong>te; los precios de estos pi<strong>en</strong>sos increm<strong>en</strong>tan <strong>en</strong> un 11%. Ensistemas más int<strong>en</strong>sivos, como los aviarios, las difer<strong>en</strong>cias son mucho más reducidas. En los pollos LabelRouge franceses la alim<strong>en</strong>tación supone un 52% del coste de producción, y 0,66-0,74 €/kg fr<strong>en</strong>te a 0,45 €<strong>en</strong> los broilers. Pero <strong>en</strong> España, donde esta producción se halla muy poco estandarizada, la estructura de laexplotación, así como la g<strong>en</strong>ética y los niveles nutritivos utilizados pued<strong>en</strong> condicionar mucho los costes.La alim<strong>en</strong>tación de las aves <strong>en</strong> explotaciones ecológicas plantea mayores problemas. En g<strong>en</strong>eral, dada suescasez y elevada demanda, el coste de las materias primas ecológicas duplica al de las normales. Por ello<strong>en</strong> la avicultura “bio” francesa (ITAVI, 2002) la alim<strong>en</strong>tación supone un 54,5% del coste de producción deestos huevos (0,722 €/doc<strong>en</strong>a) y un 70% del coste del kg de pollo (1,43 €), mucho más que <strong>en</strong> los sistemasal aire libre conv<strong>en</strong>cionales (44% y 0,36 €/doc<strong>en</strong>a, y 52% y 0,66 €/kg, respectivam<strong>en</strong>te). También se14

pued<strong>en</strong> plantear problemas logísticos <strong>en</strong> fabricación y transporte de pi<strong>en</strong>sos, por la obligación de mant<strong>en</strong>eruna estricta separación <strong>en</strong>tre ingredi<strong>en</strong>tes y pi<strong>en</strong>sos ecológicos y conv<strong>en</strong>cionales. Además, se ha de contar<strong>en</strong> mayor o m<strong>en</strong>or grado con los recursos agrícolas y forrajeros de la finca, y con el impacto de lanutrición <strong>en</strong> el cont<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> nitróg<strong>en</strong>o y fósforo de las heces, ya que su aportación al terr<strong>en</strong>o estáestrictam<strong>en</strong>te limitada. T<strong>en</strong>i<strong>en</strong>do <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta las grandes restricciones <strong>en</strong> el uso de materias primas, parec<strong>en</strong>ecesario investigar <strong>en</strong> nuevos ingredi<strong>en</strong>tes y subproductos de pot<strong>en</strong>cial interés.BIBLIOGRAFÍAAspectos g<strong>en</strong>eralesANDERSON, K.E.; ADAMS, A.W. (1994). Effects of floor versus cage rearing and feeder space on growth, long bonedevelopm<strong>en</strong>t, and duration of tonic immobility in Single Comb White Leghorn pullets. Pooultry Sci., 73:958-964.AMBROSEN, T.; PETERSEN, V.E. (1997). The influ<strong>en</strong>ce of protein level in the diet on cannibalism and quality of plumage oflayers. Poultry Sci., 76559-563.BESSEI, W. (1996). Feather pecking and cannibalism in poultry. Proc. XX World’s Poultry Congress, Delhi, pp. 813-819.BOLING, S.D.; DOUGLAS, M.W.; JOHNSSON, M.L.; WANG, X.; PARSONS, C.M.; KOELBECK, K.W.; ZIMMERMAN,R.A. (2000). The effects of dietary available phosphorus levels and phytase on performance of young and older laying h<strong>en</strong>s.Poultry Sci.; 79:224-230.ELLIOT, M. (1996). Factors influ<strong>en</strong>cing feathering in commercial pullets and layers. World Poultry, 12(7):27-29.KARLSSON, A.; TAUSON, R.; ABRAHAMSSON, P. (1997). Feather pecking and cannibalism in non beak trimmed layerssubjected to salt defici<strong>en</strong>cy – effects of diet, hybrid and hosing system. Proc. 5 th Eur. Symp. on Poultry Welfare, Edinburgh, pp.143-144.KESHAVARZ, K. (2000). Nonphytate phosphorus requirem<strong>en</strong>t of laying h<strong>en</strong>s with and without phytase on phase feedingprogramme. Poultry Sci., 79:KYARISMA, CC.; BALNAVE, D. (1996). Influ<strong>en</strong>ce of temperature during growth on responses of h<strong>en</strong>s to high or lowtemperatures during lay. Brit. Poultry Sci., 37:553-562.McKEEGAN, D.E.F.; SAVORY, C.J.; MacLEOD, M.G.; MITCHELL, M.A. (2001). Developm<strong>en</strong>t of pecking damage in layerpullets in relation to dietary protein source. Brit. Poultry Sci., 42:33-42.SAVORY, C.J. (1995). Feather pecking and cannibalism. WPSA J., 51(2): 215-219.WHITEHEAD, C.C.; PORTSMOUTH J. (1989). Vitamin requirem<strong>en</strong>ts and allowances for poultry. Rec<strong>en</strong>t advances in animalnutrition, pp. 4-86. Ed. Butterworths.Sistemas alternativos de producción de huevosCAPDEVILA, J. (2000). Alim<strong>en</strong>tación de las ponedoras según el método de producción. Jornadas Profesionales de Avicultura dePuesta, Ar<strong>en</strong>ys de Mar, pp. 3.1-3.17.CEPERO, R. (2001). La calidad del huevo y el sistema de producción. Jornadas Profesionales de Avicultura de Puesta, Ar<strong>en</strong>ys deMar, pp.10.1-10.14.CHAMPAGNE, J.; BERNICOT, H. (1999). Evolución de las producciones alternativas de huevos camperos <strong>en</strong> Francia. XXXVISymp. Sec. Esp. WPSA, Valladolid, pp. 13-19.DOBRZANSKI, Z.; GÓRECKA, H.; TRZISZKA, T.; GÓRECKI, H. (1999). Conc<strong>en</strong>tration of macro- and microelem<strong>en</strong>ts in theeggs of h<strong>en</strong>s housed in three differ<strong>en</strong>t systems. Proc. 8th Eur. Symp. Quality of Eggs and Egg Products, Bologna, pp. 283-287.GITTINS, J.E.; OVERFIELD, N.D. (1991). The nutri<strong>en</strong>t cont<strong>en</strong>ts of eggs in Great Britain. Proc. IV Eur. Symp. on the Quality ofEggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands,, pp. 113-122.LOPEZ-BOTE, C.J.; SANZ ARIAS, R.; REY, A.I.; CASTAÑO, A.; ISABEL, B.; THOS, J. (1998). Effect of free-range feedingon n-3 fatty acid and (-tocopherol cont<strong>en</strong>t and oxidative stability of eggs. Animal Feed Sci. and Technol., 72:33-40.PORTSHMOUTH, J. (2000). The nutrition of free range layers. World Poultry, 16(6): 16-18.PREISINGER, R. (2000). Lohmann tradition: Practical experi<strong>en</strong>ces and future prospects. Lohmann Information, 24/2000, pp. 3-6.SAUVEUR, B. (1991). Mode d´elèvage des poules et qualité de l’oeuf de consommation. INRA Prod. Anim. 4(2): 123-130.SIMOPOULOS, A.P.; SALEM, N.J. (1992). Egg yolk as a source of long-chain polyunsaturated fatty acids in infant feeding. Am.J. Clin. Nutr., 55:411-414.TAUSON (2002). Furnished cages and aviaries: Production and health. WPSA J., 58:49-63.TILLER, H. (2001). Nutrition and animal welfare in egg production systems. Proc. 13th Eur. Symp.on Poultry Nutr., pp. 226-232.15

Pollos camperosCEPERO, R. (1998). El pollo de campo: Calidad, r<strong>en</strong>tabilidad y futuro comercial. Memoria II Jornada Técnica Progalter,ExpoAviga 1998, pp. 95-120.DEEB, N.; CAHANER, A. (2001). G<strong>en</strong>otype-by-<strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t interaction with broiler g<strong>en</strong>otypes differing in growth rate. 1. Theeffects of high ambi<strong>en</strong>t temperature and nacked-neck g<strong>en</strong>otype on lines differing in g<strong>en</strong>etic background. Poult. Sci., 80::695-702.DECUYPERE, E.; BUYSE, J.; MÉRAT, P.; ZOONS, J.; VLOEBERGHS, J. (1993). Growth, abdominal fat cont<strong>en</strong>t, heatproduction and plasma hormone levels of nacked-neck and control broiler chick<strong>en</strong>s. Anim. Prod., 57:483-490.GRASHORN, M.A.; BROSE, K. (1997). Quality assurance in Abel programs for chick<strong>en</strong> meat. Proc. 13 th Eur. Symp. on theQuality of Poultry Meat, Poznan, pp. 618-624.LARBIER, M; LECLERQ, B. (1992). Nutrition et alim<strong>en</strong>tation des volailles. INRA, Paris 1992, 355 pp.LEWIS, G.C.; PERRY, L.J.; FARMER , L.J.; PATTERSON, R.L.S. (1997). Responses of two g<strong>en</strong>otypes of chick<strong>en</strong> to the dietsand stocking d<strong>en</strong>sities typical of U.K. and "label rouge" production systems: I. Performance, behaviour and carcasscomposition. Meat Sci<strong>en</strong>ce, Vol. 45, No. 4, pp 501-516.ORTIZ, A. (1994). El pollo label <strong>en</strong> España. Memoria XXXI Symp. Sec. Esp. WPSA, Pamplona, pp. 39-56.PETER, W.; DÄNICKE, S.; JEROCH, H.; WICKE, M.; LENGERKEN, G. (1997). Influ<strong>en</strong>ce of dietary crude protein and <strong>en</strong>ergycont<strong>en</strong>t on carcass yield and meat quality of Fr<strong>en</strong>ch Label type chick<strong>en</strong>s. Proc. 13 th Eur. Symp. on the Quality of Poultry Meat,Poznan, pp. 64-568.RICARD, F.H.; TOURAILLE, C.; MARCHE, G. (1986). Influ<strong>en</strong>ce des méthodes d'élévage sur la qualité de carcasse du poulet.Proc. 7th Eur. Poultry Conf., Paris, pp. 870-873.VAN DER HORST, F. (1999). Influ<strong>en</strong>ce des taux et de la nature des céréales sur les performances zootechniques et la qualité dupoulet label jaune. Sci. et Tech. Avic., 28:10-14.YALÇIN,S.; ÖZKAN, S.; AÇIKGÖZ, Z.; ÖZKAN, K. (1998). Influ<strong>en</strong>ce of dietary <strong>en</strong>ergy on bird performance, carcase partsyields and nutri<strong>en</strong>t composition of breast meat of heterozygous nacked neck broilers reared at natural optimum and summertemperatures. Brit. Poultry Sci., 39.633-638.Avicultura ecológicaAERNI, V.; EL-LETHEY, H.; WECHSLER, B. (2000). Effect of foraging material and food form on feather pecking in layingh<strong>en</strong>s. Brit. Poultry Sci., 41:16-21.DESCLOUX, H.; GUERDER, F. (2000). R<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos técnicos y costes de las explotaciones de pollos y ponedoras bajo lad<strong>en</strong>ominación de “agricultura biológica”. Sci. & Tech. Avicoles, 2000:32. Traducido <strong>en</strong> Selec. Avíc., marzo 2001, pp. 143-149.EL-LETHEY, H.; AERNI, V; JUNGI, T.W.; WECHSLER, B. (2000). Stress and feather pecking in laying h<strong>en</strong>s in relation tohousing conditions. Brit. Poultry Sci., 41:22-28.ELWINGER, K.; TAUSON, R.; TUFVESSON, M.; HARTMANN, C. (2002). Feeding of layers kept in an organic feed<strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t. Proc. XI Eur. Poultry Conf., Brem<strong>en</strong>, S2.1-2.1.1. (CD-Rom).FISK-VAN NIEKERK, Th. G.C.M. (2001). Organic poultry farming: a small but growing concept. Proc. VI Eur. Symp. onPoultry Welfare, Zöllikof<strong>en</strong> (Suiza), pp. 35-37.GORDON, S.H.; ELSON, H.A. (2002). Organic poultry production in the UK. Proc. XI Eur. Poultry Conf., Brem<strong>en</strong>, S2.1-2.1.1.(CD-Rom).HEGELUND, L.; KJAER, J.; KRISTENSEN, I.S.; SOERENSEN, J.T. (2002). Use of the outdoor area by h<strong>en</strong>s in commercialorganic egg production system. Cd-rom Proc. 11 th Eur. Poultry Conf., Brem<strong>en</strong>, Oct. 2002.KJAER, J.B.; SORENSEN, P. (2002). Feather pecking and cannibalism in free-range laying h<strong>en</strong>s as affected by g<strong>en</strong>otype, dietarylevel of methionine + cystine, light int<strong>en</strong>sity during rearing and age at first access to the range area. Appl. Anim. Behaviour Sci.,76:21-39.McKEEGAN, D.E.F.; SAVORY, C.J.; McLEOD, M.G., MITCHELL, M.A. (2001). Developm<strong>en</strong>t of pecking damage in layerpullets in relation to dietary protein source. Brit. Poultry Sci., 42:33-42.MONTJOIE, Y (2002). Huevos alternativos: R<strong>en</strong>dimi<strong>en</strong>tos y r<strong>en</strong>tabilidad frágiles. Filières Avicoles, 2002:2. 73-75. Trad. <strong>en</strong>Selec. Avic., marzo 2002, pp.180-184.PREISINGER, R. (2001). Breeding the pefect h<strong>en</strong> for organic farming: Possibilities and limits. Proc. 6 th Eur. Symp. on PoultryWelfare, Zöllikopf<strong>en</strong>, pp. 44-46.Rglto. CE 184/1999, por el que se completa, para incluir las producciones animales, el Rglto. CEE 209271991 sobre laproducción agrícola ecológica y su indicación <strong>en</strong> los productos agrarios y alim<strong>en</strong>ticios. DOCE L-222, 24/8/1999, pp. 1-28.STEENFELDT, S.; ENGBERG, R.M.; KJAER, J.B. (2001). Feeding roughage to laying h<strong>en</strong>s affects egg production,gastrointestinal parameters and mortality. Proc. 13 th Eur. Symp. on Poultry Nutrition, Blank<strong>en</strong>bege, pp. 238-239TREI, G.; KUHN, M.; FÖLSCH, D.W.; DJADJAGLO, D. (1997). Acceptance and nutri<strong>en</strong>t value of laying mash according toecological guidelines in floor and aviary husbandry systems. 5 th Eur. Symp. on Poultry Welfare, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, pp. 149-150.16