Football et acteurs sociaux : coup d'œil sur les interactions entre ...

Football et acteurs sociaux : coup d'œil sur les interactions entre ...

Football et acteurs sociaux : coup d'œil sur les interactions entre ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Football</strong> <strong>et</strong> <strong>acteurs</strong> <strong>sociaux</strong> :<br />

<strong>coup</strong> d’œil <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>interactions</strong> <strong>entre</strong> policiers <strong>et</strong> supporters à risque<br />

en Belgique francophone<br />

Bertrand Fincoeur,<br />

Chercheur,<br />

<strong>et</strong><br />

André Lemaître, Professeur,<br />

Université de Liège, Service de criminologie<br />

Le paysage du supportérisme à risque en Belgique francophone est depuis quelques<br />

années en pleine recomposition. Sous l’influence de divers f<strong>acteurs</strong> – impact de la « loi<br />

football », améliorations de l’infrastructure, travail des stewards ou des fan coaches,<br />

perfectionnement policier –, la violence dans <strong>les</strong> stades a sensiblement reculé <strong>et</strong> <strong>les</strong> incidents<br />

qui se produisent encore aujourd’hui dans <strong>les</strong> enceintes de football sont devenus marginaux.<br />

Le développement des me<strong>sur</strong>es de sécurité <strong>et</strong> de prévention a en partie également entraîné un<br />

déplacement des problèmes à l’extérieur du stade même s’il est plutôt malaisé voire<br />

impossible de déterminer l’ampleur de ce déplacement. Signalons toutefois que ce phénomène<br />

peut s’expliquer par la volonté des individus en mal de sensations fortes d’éviter d’être<br />

repérés ainsi que par la plus grande difficulté à mener <strong>les</strong> actions souhaitées dans un lieu<br />

sécurisé comme le sont aujourd’hui le stade <strong>et</strong> ses alentours directs. A l’instar de Tsoukala,<br />

nous pouvons donc affirmer que la mise en œuvre de la prévention contribue dans une<br />

certaine me<strong>sur</strong>e à l’aggravation du phénomène puisqu’elle entraîne un déplacement spatiotemporel<br />

des violences ainsi que leur planification <strong>et</strong> leur radicalisation (Tsoukala, 1996).<br />

La chute quantitative des incidents <strong>et</strong> la paix relative qui en résulte ne sont toutefois pas<br />

attribuab<strong>les</strong> au seul génie des concepteurs de politiques de sécurisation des lieux publics. Les<br />

trublions des décennies 1980 <strong>et</strong> 1990, âge d’or du phénomène, prennent en eff<strong>et</strong> de l’âge <strong>et</strong><br />

leur stabilisation professionnelle ou familiale semble jouer un rôle important dans la réduction<br />

des incidents.<br />

Parallèlement, <strong>les</strong> noyaux durs doivent faire face à un déficit de relève. Les plus jeunes se<br />

tournent en eff<strong>et</strong> plutôt vers le modèle ultra, en pleine expansion, que vers <strong>les</strong> groupes « à<br />

l’anglaise ». La réduction de l’activité de ces derniers ne joue en outre pas en leur faveur. La<br />

fréquence des incidents d’antan créait de la cohésion <strong>entre</strong> <strong>les</strong> membres du groupe. A<br />

l’inverse, leur raréfaction a des conséquences <strong>sur</strong> le pouvoir d’attraction de noyaux durs<br />

également davantage <strong>sur</strong>veillés, donc plus méfiants <strong>et</strong> de ce fait moins ouverts aux nouveaux<br />

arrivants.<br />

Le phénomène prend donc de nouvel<strong>les</strong> formes avec l’apparition puis le développement d’un<br />

supportérisme « ultra » jusqu’ici plus soucieux d’as<strong>sur</strong>er la mise en spectacle euphorique de<br />

son soutien que d’organiser des incidents violents avec ses adversaires. C<strong>et</strong>te mouvance ultra<br />

ne s’implante toutefois réellement que dans la partie francophone, donc latine, du pays,<br />

habitée de nombreuses personnes issues de l’immigration italienne. L’objectif des ultras,<br />

désireux de « paraître » (Ehrenberg, 1986), est le plus souvent tourné vers l’animation du<br />

stade avant <strong>et</strong> pendant la rencontre. Poussant le supportérisme à l’extrême, <strong>les</strong> ultras posent<br />

actuellement moins des problèmes de violence que des soucis en termes de sécurité,<br />

notamment en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques. Le passage à l’acte violent n’est<br />

toutefois pas exclu mais sera davantage considéré comme un moyen que comme une fin.<br />

1

Hooligans classiques <strong>et</strong> supporters ultras cohabitent par conséquent à présent dans <strong>les</strong> stades<br />

belges francophones, posant des problèmes variés <strong>et</strong> difficilement assimilab<strong>les</strong>. Dans ce<br />

contexte, il est intéressant de se pencher <strong>sur</strong> <strong>les</strong> rapports qu’entr<strong>et</strong>iennent <strong>entre</strong> el<strong>les</strong> ces deux<br />

philosophies du soutien ainsi que <strong>sur</strong> ceux qui se construisent ou se perpétuent <strong>entre</strong><br />

supporters <strong>et</strong> policiers.<br />

Les services de police font en eff<strong>et</strong> partie intégrante du paysage <strong>les</strong> soirs de match de football.<br />

Acteur incontournable, il ne laisse pas indifférent <strong>les</strong> autres personnages partageant la scène<br />

avec lui. Aujourd’hui, la tendance est à la baisse de mobilisation des effectifs policiers. Ces<br />

derniers coûtent en eff<strong>et</strong> chers <strong>et</strong> <strong>les</strong> décideurs politiques cherchent à réduire la charge pour le<br />

contribuable. Ceci passe par un allègement de la présence policière en uniforme <strong>et</strong> à l’inverse<br />

par un accroissement, mais non proportionnel, de la présence policière individualisée <strong>et</strong> de<br />

proximité qui se concrétise sous la forme des « spotters ». « Ces policiers en civil<br />

accompagnent le side durant <strong>les</strong> matches de compétition. Ils créent une interaction<br />

personnalisée. Ils sont connus par l’ensemble du groupe <strong>et</strong> connaissent individuellement<br />

chaque membre du noyau dur, la richesse du contact étant facilitée par leurs affinités avec le<br />

domaine footballistique. Ils as<strong>sur</strong>ent une mission de renseignements <strong>et</strong> n’interviennent jamais<br />

dans <strong>les</strong> actions de répression directe » (Comeron, 1992, 838). Comme nous allons le voir, ce<br />

dernier point fait toutefois débat.<br />

Au gré d’entr<strong>et</strong>iens avec des supporters à risque, nous avons pu nous faire une idée de la<br />

perception des policiers, en civil ou en tenue de maintien de l’ordre, par <strong>les</strong> différents<br />

supporters.<br />

Eff<strong>et</strong> dissuasif <strong>et</strong> provocation<br />

L’arsenal policier déployé <strong>les</strong> jours de match refroidit en partie bon nombre de fauteurs de<br />

troub<strong>les</strong> potentiels. Son eff<strong>et</strong> dissuasif est manifeste, non par crainte de recevoir un <strong>coup</strong> de<br />

matraque mais par désir d’éviter des ennuis consécutifs à une éventuelle identification. La<br />

conscience d’un rapport de forces déséquilibré incite en outre à la prudence. Les supporters<br />

savent en eff<strong>et</strong> qu’un affrontement avec <strong>les</strong> policiers se solde souvent par une défaite. Le<br />

plaisir du jeu <strong>et</strong> le désir de limiter la participation à celui-ci aux individus consentants (<strong>les</strong><br />

groupes rivaux) rendent également <strong>les</strong> bagarres avec la police peu fréquentes. Faute de<br />

partenaires de jeu, un baroud d’honneur contre <strong>les</strong> forces de l’ordre perm<strong>et</strong>tra toutefois<br />

éventuellement de ne pas r<strong>entre</strong>r bredouille <strong>et</strong> d’avoir satisfait le besoin d’adrénaline que<br />

connaissent <strong>les</strong> supporters à risque.<br />

Il importe également de se poser la question de l’éventuel caractère déclencheur joué par la<br />

présence des forces de l’ordre dans <strong>et</strong> hors du stade. « Pour légitime qu’elle soit, une telle<br />

mobilisation doit être discutée par une sociologie dont la finalité est d’identifier <strong>les</strong> divers<br />

déterminants qui concourent au développement des violences dans un stade. (…), il est<br />

possible de se demander si (<strong>les</strong> policiers) n’influencent pas négativement <strong>les</strong> conduites des<br />

supporters (…). Tout comme <strong>les</strong> particularités de l’univers carcéral attiseraient la solidarité<br />

<strong>entre</strong> <strong>les</strong> détenus (cf. Foucault), le relatif coudoiement <strong>entre</strong> <strong>les</strong> forces de l’ordre <strong>et</strong> certains<br />

supporters encouragerait l’organisation de ces derniers » (Nuytens, 2001, 131). Penchonsnous<br />

par conséquent <strong>sur</strong> l’éventuel eff<strong>et</strong> provocateur des services de police.<br />

La police exerce-t-elle dans certains cas une influence négative <strong>sur</strong> <strong>les</strong> conduites des<br />

supporters ? La question mérite d’être posée. L’heure est en tout cas à une présence réelle<br />

mais voulue plus discrète, légèrement en r<strong>et</strong>rait mais <strong>sur</strong> <strong>les</strong> lieux en un minimum de temps.<br />

2

La pratique ne rejoint toutefois pas toujours la théorie <strong>et</strong> <strong>les</strong> comités d’accueil musclés à la<br />

descente des cars ne relèvent ni du fantasme ni de l’exagération.<br />

Plus graves en revanche sont <strong>les</strong> accusations d’un grand nombre de supporters à risque selon<br />

<strong>les</strong>quel<strong>les</strong> <strong>les</strong> policiers provoquent sciemment ceux dont ils sont censés juguler <strong>les</strong> dérives.<br />

Nous avons recueilli dans nos enquêtes de nombreux témoignages d’individus se plaignant<br />

des provocations verba<strong>les</strong> (insultes), gestuel<strong>les</strong> (maniement ostensible de la matraque) <strong>et</strong>/ou<br />

attitudina<strong>les</strong> (le fait d’être hautain, par exemple) dont ils seraient l’obj<strong>et</strong>. Nombre de policiers<br />

aimeraient également la bagarre <strong>et</strong> n’hésiteraient pas à tenter d’exciter <strong>les</strong> supporters au sang<br />

chaud afin de se défouler. C<strong>et</strong>te pratique, lorsqu’elle est avérée, n’est par ailleurs pas sans<br />

rappeler un élément des institutions tota<strong>les</strong> (Goffman, 1968). Bénéficiant du monopole de la<br />

violence légitime (voyez la controverse <strong>sur</strong> ce point <strong>entre</strong> Bittner <strong>et</strong> Brodeur), <strong>les</strong> policiers<br />

seraient donc occasionnellement à l’origine de débordements qu’ils prendraient par la suite<br />

plaisir à réprimer.<br />

Nous sommes par ailleurs tentés de nous demander si <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es préventives <strong>et</strong> répressives –<br />

<strong>et</strong> spécialement l’intervention policière en cas de contact physique <strong>entre</strong> supporters – ne<br />

constituent pas dans certains cas une condition de production de la violence. Sans la certitude<br />

que <strong>les</strong> forces de l’ordre vont venir m<strong>et</strong>tre fin aux affrontements, ce qui aura pour eff<strong>et</strong> une<br />

réduction du risque de b<strong>les</strong><strong>sur</strong>e grave puisque la bagarre se verra avortée, de nombreux<br />

combattants d’un soir ne se risqueraient de leurs propres aveux pas à se rencontrer. La police,<br />

par son rôle indirect de protection des hooligans, notamment des plus faib<strong>les</strong> d’<strong>entre</strong> eux,<br />

contribuerait ainsi à la réalité des violences. C<strong>et</strong>te hypothèse doit toutefois être tempérée au<br />

regard de la mode actuelle qui veut que <strong>les</strong> affrontements soient de plus en plus souvent<br />

organisés dans un cadre spatio-temporel déplacé, hors de tout contrôle. Le cas échéant, ceci<br />

aura toutefois pour conséquence un durcissement <strong>et</strong> une certaine radicalisation des incidents<br />

suite à l’écrémage qualitatif qui s’est produit dans <strong>les</strong> noyaux durs : ne se r<strong>et</strong>rouveront que <strong>les</strong><br />

individus <strong>les</strong> plus déterminés.<br />

La profession de « spotter » : la double contrainte en action ?<br />

Les rapports <strong>entre</strong> supporters à risque <strong>et</strong> policiers en civil apparaît comme très différente de<br />

celle <strong>entre</strong> ces mêmes supporters <strong>et</strong> <strong>les</strong> policiers en uniforme. Voulue différente, c<strong>et</strong>te relation<br />

nous a souvent été décrite par <strong>les</strong> personnes rencontrées de façon positive. Tantôt jugés<br />

apaisants, tantôt considérés comme des éléments à part entière de la vie du groupe, <strong>les</strong><br />

spotters, par leur rôle privilégié de proximité, contribuent également à canaliser <strong>les</strong> dérives de<br />

leurs supporters. Leur fonction demeure néanmoins assez trouble, notamment au vu des liens<br />

qui se nouent parfois <strong>entre</strong> représentants de l’ordre <strong>et</strong> contrevenants.<br />

L’appréciation de leur mission diverge en eff<strong>et</strong> sensiblement d’une police à l’autre <strong>et</strong> la<br />

politique mise en œuvre au niveau local s’en ressent. La façon de concevoir la fonction<br />

semble en eff<strong>et</strong> plutôt aléatoire, chaque spotter ayant une définition personnelle des missions<br />

qui lui sont confiées. Pour certains, le spotter est là avant tout pour établir un rôle de<br />

confiance censé prévenir d’éventuels débordements ; pour cela, toute attitude répressive est<br />

écartée puisqu’un tel positionnement ne pourrait que m<strong>et</strong>tre à mal la confiance établie <strong>et</strong><br />

reviendrait dès lors à se voir rej<strong>et</strong>és du groupe <strong>et</strong> privés d’informations. D’autres se placent<br />

par contre davantage dans la lignée de la politique prônée par le Service Public Fédéral<br />

Intérieur (nouvelle dénomination du Ministère de l’Intérieur). « La gestion des informations <strong>et</strong><br />

le fonctionnement des spotters (…) ne sont pas mis pleinement en œuvre partout. (…) Les<br />

spotters sont <strong>et</strong> restent des policiers <strong>et</strong> doivent donc accomplir leurs missions en tant que<br />

3

tel<strong>les</strong>. (…) Si l’on veut <strong>et</strong> ose investir dans une approche à long terme <strong>et</strong> si l’on veut <strong>et</strong> ose<br />

verbaliser <strong>les</strong> personnes qu’il faut verbaliser, l’engagement policier lors de matches de<br />

football aurait déjà pu être réduit de manière drastique. Certains ont déjà clairement prouvé<br />

que c’est possible. Il est donc incompréhensible que certains policiers m<strong>et</strong>tent tant d’énergie<br />

dans la recherche d’échappatoires pour finalement ne pas contrer leurs propres supporters à<br />

risques… De plus, il semble qu’une forme avancée d’estompement de la norme soit présente<br />

chez certains. Nous devons d’urgence nous défaire de l’idée qu’un stade de football est un<br />

endroit où tout est permis sous le prétexte d’exprimer des émotions ou frustrations. (…) C<strong>et</strong>te<br />

manière de travailler nécessitera de la part de la plupart des services de police, mais aussi de<br />

la part des fonctionnaires de police individuels, un changement compl<strong>et</strong> des modes de pensée<br />

actuels (…) » (Vanhecke, 2005). On le constate, le discours est sans ambages : certains<br />

professionnels failliraient à leur mission de collecte de preuves. Les carences en la matière,<br />

ainsi que cel<strong>les</strong> concernant l’identification des fauteurs de troub<strong>les</strong>, conduiraient à une<br />

politique de verbalisation insuffisante, renforçant dès lors le sentiment d’impunité des<br />

supporters à risque.<br />

Tout ceci renvoie selon nous à l’essence même de la fonction de spotter, plutôt mal vécue par<br />

certains. Leur rôle est en eff<strong>et</strong> pour le moins ambigu. « Il a un peu un rôle de faux cul »,<br />

souligne même une des personnes concernées puisqu’il « doit sympathiser avec <strong>les</strong> supporters<br />

mais va après aller raconter ce qu’il a vu ». La profession nous semble relever à certains<br />

égards de la double contrainte. C<strong>et</strong>te notion (en anglais : « double bind »), centrale dans <strong>les</strong><br />

théories systémiques <strong>et</strong> mise en évidence dans <strong>les</strong> années 1950 par Bateson, m<strong>et</strong> en lumière<br />

un système d’injonctions dites paradoxa<strong>les</strong> consistant en des ordres implicites ou explicites<br />

intimés à quelqu’un qui ne peut satisfaire l’un sans violer l’autre. Les spotters ont en eff<strong>et</strong><br />

pour objectif de récolter des preuves mais aussi d’obtenir des informations. Ils doivent pour<br />

cela casser l’anonymat <strong>entre</strong> <strong>les</strong> supporters qu’ils sont supposés encadrer <strong>et</strong> eux. Leur<br />

intégration au milieu est le plus souvent lente <strong>et</strong> progressive, elle nécessite plusieurs mois <strong>et</strong> la<br />

confiance ne peut s’établir que lorsque le supporter a acquis la conviction que le spotter est<br />

digne de respect. Différents moyens peuvent être mis en œuvre pour y parvenir, souvent par<br />

l’intermédiaire de p<strong>et</strong>its services rendus aux supporters afin de créer un climat positif (aide<br />

dans des problèmes judiciaires, <strong>sociaux</strong>…). Le spotter a donc besoin d’un climat de<br />

confiance. Il utilise beau<strong>coup</strong> le dialogue mais est aussi là pour fixer des limites. C’est là<br />

qu’interviennent <strong>les</strong> injonctions paradoxa<strong>les</strong>. Ce qu’il nous semble pertinent d’évoquer ici est<br />

que la confiance indispensable dont doit bénéficier le spotter auprès du groupe (sans laquelle<br />

il ne recevra que difficilement des informations) ne peut que difficilement s’accommoder<br />

d’une attitude répressive à outrance. S’il peut rappeler à l’ordre un supporter excité, on<br />

conçoit mal qu’un spotter soit la première autorité sanctionnatrice des tribunes. Le rôle du<br />

spotter ne consiste cependant pas en théorie à verbaliser lui-même <strong>les</strong> incidents constatés : son<br />

rôle est censé se limiter à la collecte de preuves. Collecte de preuve mais recueil<br />

d’informations venant des supporters à risques : l’équilibre est malaisé à trouver <strong>et</strong>, pour <strong>les</strong><br />

plus scrupuleux, pose véritablement problème. Sur ces bases, certains spotters peuvent, il est<br />

vrai, parfois tomber dans ce que l’on pourrait appeler une dérive de compassion à l’égard des<br />

supporters qu’ils sont censés <strong>sur</strong>veiller, privilégiant <strong>les</strong> bons rapports humains aux plus<br />

ingrates tâches de police. Mais la dérive tient-elle au manque de bon vouloir de quelques<br />

individus ou à la nature pathogène d’une profession mal définie <strong>et</strong> mal vécue ? On le voit, le<br />

rôle de spotter pose certaines questions dont certaines sont restées sans réponse ou ne font pas<br />

suffisamment l’obj<strong>et</strong> de discussions. La question du seuil de tolérance de ces policiers en civil<br />

est également régulièrement à l’ordre du jour. En toute hypothèse, il importe de clarifier la<br />

situation tant pour <strong>les</strong> spotters que pour <strong>les</strong> supporters. Il est en eff<strong>et</strong> essentiel que <strong>les</strong><br />

individus jugés à risque sachent à quoi s’attendre. Les spotters sont évidemment connus de<br />

4

chacun des membres du noyau dur mais il convient de jouer cartes <strong>sur</strong> table. Tous savent que<br />

<strong>les</strong> spotters demeurent policiers – <strong>et</strong> certains se méfient d’eux à ce titre – mais la plupart<br />

reconnaissent toutefois le rôle positif de ces professionnels <strong>et</strong> se félicitent de l’aide ponctuelle<br />

que <strong>les</strong> spotters leur fournissent.<br />

Alliances inattendues ?<br />

La relation <strong>entre</strong> hooligans <strong>et</strong> spotters semble n’être que peu comparable avec <strong>les</strong> rapports<br />

qu’entr<strong>et</strong>iennent <strong>les</strong> supporters ultras <strong>et</strong> <strong>les</strong> services de police. Au gré de nos entr<strong>et</strong>iens, s’est<br />

en eff<strong>et</strong> p<strong>et</strong>it à p<strong>et</strong>it dessinée l’image selon laquelle <strong>les</strong> (spotters) policiers verraient chez <strong>les</strong><br />

hooligans des adversaires solides, coriaces mais également loyaux <strong>et</strong> respectab<strong>les</strong>. Hooligans<br />

comme policiers connaissent le rôle <strong>et</strong> <strong>les</strong> motivations de leurs opposants : contourner le<br />

dispositif policier <strong>et</strong> affronter <strong>les</strong> hooligans adverses pour <strong>les</strong> premiers ; contrôler <strong>et</strong> gérer <strong>les</strong><br />

hooligans afin de mener à bien la mission de maintien de l’ordre public pour <strong>les</strong> seconds. Les<br />

objectifs sont clairement antinomiques mais annoncés comme tels. La confrontation peut dès<br />

lors se dérouler dès lors dans un climat de respect mutuel.<br />

A côté des hooligans classiques, <strong>les</strong> ultras ne semblent en revanche pas bénéficier de la même<br />

considération de la part des représentants de l’ordre. Nous estimons qu’il y a à c<strong>et</strong> égard un<br />

réel décalage. Loin d’être considérés comme des adversaires durs mais loyaux, donc dignes de<br />

respect, <strong>les</strong> ultras nous ont apparu dans le discours des policiers faire l’obj<strong>et</strong> de peu de<br />

considération. « Les ultras, eux, ils ne comprennent rien du tout », « Les ultras, je ne <strong>les</strong><br />

respecte pas », « Pour moi, ce sont plus des gamins de merde » : <strong>les</strong> allusions sont peu<br />

équivoques. Si <strong>les</strong> supporters violents à l’anglaise sont plus calculateurs, ils sont aussi plus<br />

prévisib<strong>les</strong> ; l’ultra, bercé d’images de stades méditerranéens incandescents, offre quant à lui<br />

une image de romantique immature qui dérange.<br />

Il est cependant tout aussi essentiel de préciser que si <strong>les</strong> policiers semblent moins<br />

respectueux des ultras, la réciproque est vraie <strong>et</strong> sans doute plus intense. Différents jeunes<br />

ultras n’hésitent pas à s’afficher ouvertement « anti-flic » <strong>et</strong> font circuler librement des<br />

messages de ce style (notamment la mention ACAB : All Cops Are Bastard). Le mouvement<br />

ultra, poussant la révolte ado<strong>les</strong>cente à son paroxysme, rej<strong>et</strong>te en eff<strong>et</strong> <strong>les</strong> institutions de<br />

contrôle social, porte haut la contestation de ces dernières, véhicule fièrement ses idées<br />

libertaires (le droit d’allumer des fumigènes dans un stade, par exemple) <strong>et</strong> se montre peu<br />

réceptif aux messages qui viendraient <strong>les</strong> m<strong>et</strong>tre à mal. Le dialogue apparaît donc souvent<br />

bouché <strong>et</strong> l’impasse représente trop régulièrement l’unique issue. S’il est assez simple<br />

d’adm<strong>et</strong>tre que le libéralisme des ultras s’accommode mal des nécessités sécuritaires des<br />

services de police, il importe ici de prendre conscience de c<strong>et</strong>te situation de blocage. La<br />

logique du cercle vicieux ne trouve-t-elle pas ici une occasion de s’exprimer, la police <strong>et</strong> <strong>les</strong><br />

ultras contribuant par leur attitude respective à rendre caduque toute possibilité de dialogue<br />

constructif <strong>et</strong> à maintenir voire faire évoluer <strong>les</strong> ultras dans un processus déviant ? Ceci est en<br />

réalité à situer dans la lignée directe des apprentissages transmis par Cohen il y a quarante ans<br />

déjà : « The history of a deviant act is a history of an interaction process. The antecedents of<br />

the act are an unfolding sequence of acts contributed by a s<strong>et</strong> of actors. (…) One d<strong>et</strong>erminant<br />

of ego’s response to alter’s attempts at control (…) is certainly the perceived legitimacy of<br />

alter’s behaviour. Wh<strong>et</strong>her ego yields or resists, plays the part of the good loser or the abused<br />

victim, takes his medicine or is driven to aggravated deviance, depends in part on wh<strong>et</strong>her<br />

alter has the right to do what he does, wh<strong>et</strong>her the response is proportional to the offense,<br />

and so on. Normative ru<strong>les</strong> also regulate the deviant’s response to the intervention of control<br />

agents. How the control agent responds to the deviant, after the first confrontation, depends<br />

5

on his perception of the legitimacy of the deviant’s response to him, and not only on the<br />

nature of the original deviant act » (Cohen, 1965).<br />

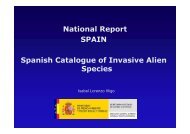

Le tableau ci-dessous offre un essai de synthèse quant à la représentation que se font <strong>les</strong><br />

policiers (dont <strong>les</strong> spotters) des supporters à risque. C<strong>et</strong>te manière de voir conditionne selon<br />

nous le type d’intervention <strong>et</strong> le mode de gestion des conflits choisis. Ainsi, <strong>les</strong> conflits avec<br />

<strong>les</strong> ultras pourtant en demande de médiation ne seront par exemple que rarement gérés de la<br />

sorte.<br />

Tentative de modélisation de la représentation policière des hooligans <strong>et</strong> des ultras<br />

HOOLIGAN ULTRA<br />

Le « vrai criminel » La « p<strong>et</strong>ite frappe »<br />

Le bon méchant Le mauvais méchant<br />

Respect mutuel Mépris mutuel<br />

Le respect mutuel dont il est question ici <strong>entre</strong> hooligans <strong>et</strong> membres des services de police ne<br />

vaudra en revanche bien entendu pas lorsque des provocations comme citées supra verront le<br />

jour. Le respect le plus fort apparaîtra en réalité <strong>entre</strong> spotters <strong>et</strong> hooligans.<br />

Nous pensons néanmoins également pouvoir identifier des alliés pour <strong>les</strong> divers mouvements<br />

ultras. Nous pensons en eff<strong>et</strong> que ces derniers rencontrent un soutien du côté des journalistes<br />

<strong>et</strong> des supporters classiques non fanatisés. Les médias, tout d’abord. Il n’est en eff<strong>et</strong> pas rare<br />

que la presse locale loue <strong>les</strong> tifos réalisés par <strong>les</strong> ultras à l’occasion des matches tandis qu’elle<br />

stigmatise <strong>les</strong> débordements violents d’après match des hooligans. Ce traitement médiatique à<br />

deux vitesses agace par ailleurs <strong>les</strong> hooligans, victimes d’une certaine jalousie vis-à-vis de<br />

leurs compagnons de tribune. A côté des médias, nous pensons aussi pouvoir avancer l’idée<br />

selon laquelle <strong>les</strong> ultras seraient mieux perçus des supporters classiques, séduits par la<br />

dimension esthétique du spectacle offert à chaque match. C<strong>et</strong> écho rencontré leur perm<strong>et</strong><br />

d’éviter une situation d’isolement qui pourrait entraver leur développement. Enfin, <strong>les</strong> clubs<br />

sont également très soucieux de ne pas se priver de ces dizaines de supporters qui encouragent<br />

sans répit l’équipe <strong>et</strong> cèdent inlassablement aux sirènes d’un merchandising en plein essor.<br />

Relations <strong>entre</strong> hooligans <strong>et</strong> ultras<br />

Dans la plupart des clubs belges francophones, là où un supportérisme de type ultra a vu le<br />

jour, il est par ailleurs intéressant d’examiner <strong>les</strong> relations <strong>entre</strong> <strong>les</strong> ultras <strong>et</strong> <strong>les</strong> supporters<br />

considérés hooligans. Sans <strong>entre</strong>r dans le détail <strong>et</strong> dans <strong>les</strong> limites imposées par c<strong>et</strong> article,<br />

nous pouvons affirmer que des rapports parfois tumultueux ont jusqu’ici pu être observés.<br />

Conflit de générations <strong>entre</strong> des jeunes supporters qui jouent <strong>sur</strong> la visibilité <strong>et</strong> la<br />

scénarisation de leur soutien <strong>et</strong> des plus anciens jouant davantage la carte de la discrétion en<br />

tribunes pour mieux se révéler hors du stade, l’opposition <strong>entre</strong> ultras <strong>et</strong> hooligans ne suit pas<br />

un long fleuve tranquille. Historiquement, ce sont <strong>les</strong> mouvements hooligans qui se trouvaient<br />

<strong>les</strong> premiers dans <strong>les</strong> travées des stades où allaient <strong>les</strong> rejoindre quelques années plus tard <strong>les</strong><br />

premières associations de supporters ultras. Depuis, comme nous l’avons évoqué, <strong>les</strong> deux<br />

tendances ont suivi un chemin inverse : <strong>les</strong> hooligans voient leurs effectifs se réduire pendant<br />

que <strong>les</strong> groupes ultras grossissent chaque année. La tentation est donc grande pour <strong>les</strong> ultras<br />

de s’arroger le leadership de la tribune au sein de laquelle <strong>les</strong> deux groupes cohabitent. Les<br />

problèmes qui apparaissent interviennent dans ce contexte. De manière générale, <strong>les</strong> hooligans<br />

désirent que <strong>les</strong> groupes ultras ne leur manquent pas de respect. Si ce dernier est présent, <strong>les</strong><br />

choses se passent bien. Les hooligans traitent néanmoins le plus souvent <strong>les</strong> ultras avec un peu<br />

6

de condescendance <strong>et</strong> certains espéreraient voir <strong>les</strong> seconds reprendre leur flambeau <strong>et</strong><br />

défendre leur étendard. Les ultras, malgré quelques accrochages ponctuels avec <strong>les</strong> hooligans,<br />

demandent également parfois l’aide de ces derniers, essentiellement par besoin de protection<br />

en cas de danger. Les <strong>interactions</strong> <strong>entre</strong> <strong>les</strong> uns <strong>et</strong> <strong>les</strong> autres sont donc réel<strong>les</strong> <strong>et</strong> <strong>les</strong> intérêts<br />

peuvent à l’occasion se confondre ou se croiser. C’est précisément dans c<strong>et</strong>te évolution de la<br />

scène ultra, qui demeurera dans l’exubérance de bon aloi ou se radicalisera suivant des<br />

procédés bien connus, que se situent la principale interrogation <strong>et</strong> le défi majeur des<br />

prochaines années.<br />

--<br />

Bittner, E. (2003). De la faculté d’user de la force comme fondement du rôle de la police, in<br />

J.P. Brodeur, D. Monjard<strong>et</strong> (dir.), Connaître la police. Grands textes de la recherche<br />

anglo-saxonne. Paris, IHESI, 47-62.<br />

Brodeur, J.P. (1984). La police : mythes <strong>et</strong> réalités. Criminologie, Vol. XVII, n°1, 9-41.<br />

Cohen, A. (1965). The Sociology of the Deviant Act : Anomie Theory and Beyond. American<br />

Sociological Review, Vol. 30, n°1, February, 5-14.<br />

Comeron, M. (1992). Sécurité <strong>et</strong> violence dans <strong>les</strong> stades de football. Revue de Droit Pénal <strong>et</strong><br />

de Criminologie, n°9-10, 829-850.<br />

Ehrenberg, A. (1986). La rage de paraître. Autrement, n°80, 148-158.<br />

Goffman, E. (1968). Asi<strong>les</strong>. Paris, Les Editions de Minuit, Coll. Le sens commun.<br />

Nuytens, W. (2001). La violence des supporters autonomes de football : à la recherche de<br />

causalités, in J.C. Basson (dir.), Sport <strong>et</strong> ordre public. Paris, IHESI, La Documentation<br />

française.<br />

Tsoukala, A. (1996). Vers une homogénéisation des stratégies policières en Europe ? Les<br />

Cahiers de la Sécurité intérieure, n°26, 108-117.<br />

Vanhecke, J. (2005). De la quantité à la qualité. Le Journal de la police <strong>et</strong> L’officier de<br />

Police, n°9, novembre, 8-16.<br />

7