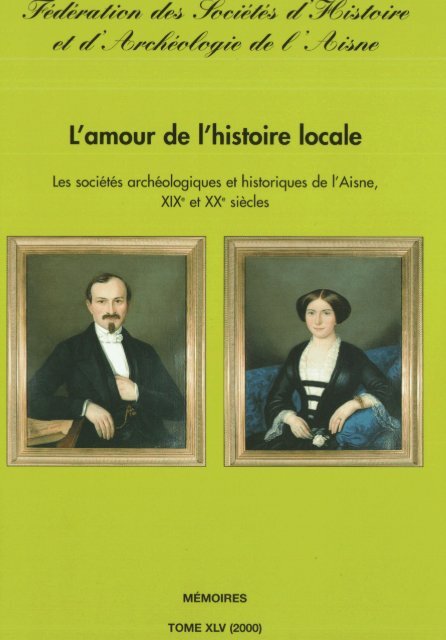

L'amour de l'histoire locale

L'amour de l'histoire locale

L'amour de l'histoire locale

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>L'amour</strong> <strong>de</strong> <strong>l'histoire</strong> <strong>locale</strong><br />

Les sociétés archéologiques et historiques <strong>de</strong> l'Aisne,<br />

XIX" et xx" siècles<br />

MEMOIRES<br />

TOME XLV (2OOO)

TABLE DES MATIÈRES<br />

Avant-propos : L‘amour <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong><br />

Cl~rudine VIDAL ........................................... 5<br />

La Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin<br />

Monipe S~VEKIN, Aiidrr‘ TRIOU ............................... 7<br />

Jean Héré (1796-1 865), un érudit saint-quentinois d’adoption<br />

Moniqiie S~VERIN. ......................................... Il<br />

Bernard Ancien, soixante ans <strong>de</strong> recherches<br />

Deiiis ROLLAND ........................................... 25<br />

Saint-Marc Girardin, portrait d’un notable du XIX‘ siècle<br />

Jiilieii SAPORI. ...........................................<br />

Regard historiographique sur I’ceuvre <strong>de</strong> Jehan <strong>de</strong> Hennezel ( 1876- 1956)<br />

BriiiioMAEs .............................................<br />

Madame Martinet. Suzanne Goulard-Martinet ( 19 10- 1998)<br />

J a y e liil e DAN Ysz ........................................<br />

La Société historique et archéologique <strong>de</strong> Chilteau-Thierry<br />

Toil?. LLGENDRE ..........................................<br />

Historiographie <strong>de</strong> l’archéologie à Chilteau-Thierry ou naissance<br />

d’une archéologie urbaine <strong>de</strong> 1864 à 2000 : le r<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Société<br />

Frciripis BUKY ..........................................<br />

Les historiens du dimanche en Thiérache. Milieu érudit et société savante.<br />

1837- 1973<br />

Cltriiciiiie VIDAL, Alcriri BRUNET ...............................<br />

De l’imaginaire <strong>de</strong>s historiens locaux à l’imaginaire <strong>de</strong> François I”<br />

et <strong>de</strong> Henri II : les sculptures scandaleuses du ch2teau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts<br />

ÉricTHlERRY ............................................. 167<br />

VIE DES SOCIÉTBS<br />

XLIII’ Congrès <strong>de</strong> la Fidiration <strong>de</strong>s Sociétds d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong><br />

l’Aisne, à Soissons ........................................................................................... 191<br />

Féddration <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> l’Aisne ....................... 193<br />

37<br />

79<br />

93<br />

117<br />

121<br />

137

Société historique et archéologique <strong>de</strong> Chiìteau-Thierry .................................<br />

Socikté académique d’histoire. d’archéologie. <strong>de</strong>s arts et <strong>de</strong>s lettres<br />

I95<br />

<strong>de</strong> Chauny et <strong>de</strong> sa région ................................................................................ 199<br />

Société historique <strong>de</strong> Haute Picardie ............................................................... 203<br />

Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin ............................................................. 213<br />

Société archéologique. historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons ........................ 219<br />

Société archéologique et historique <strong>de</strong> Vervins et <strong>de</strong> la Thiérache ................. 223<br />

Société historique régionale <strong>de</strong> Villers-Cottterêts ........................................... 225<br />

Contacts ................................................ .................................................<br />

Note à l‘attention <strong>de</strong>s auteurs ...................... ........................................... 23 1

L’amour <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong><br />

Les sociétés archéologiques et historiques <strong>de</strong> l’Aisne,<br />

XIX‘ et XX‘ siècles<br />

Avant-propos<br />

Au tournant du siècle et du millénaire, la FédCration a voulu se pencher sur<br />

le passé <strong>de</strong>s sociétés archéologiques et historiques <strong>de</strong> l’Aisne dont elle maintient<br />

la tradition vivante I. Certes la création <strong>de</strong> nos sociétés fait partie d’un mouve-<br />

ment national, niais ce mouvement a été mis en oeuvre dans chaque ville, dans<br />

chaque région, par <strong>de</strong>s personnalités qui travaillèrent h constituer la connaissan-<br />

ce du passé : érudits

spécialisées. La Société archéologique, historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons fut<br />

créée en 1847. La Révolution <strong>de</strong> 1848 et la secon<strong>de</strong> République ne brisèrent pas<br />

ce mouvement ascendant qui s’amplifia encore sous le Second Empire. Le dépar-<br />

tement <strong>de</strong> l’Aisne ne resta pas à I’écart <strong>de</strong>s tendances nationales : 1850, Société<br />

académique <strong>de</strong> Laon, 1860, Société acadkmique <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Chauny, 1864,<br />

Société historique et archéologique <strong>de</strong> Chrileau-Thierry. Sur le plan national, les<br />

créations reprirent après la guerre <strong>de</strong> 1870 avec une rapidité inconnue jusque là.<br />

La Société archéologique <strong>de</strong> Vervins (1 873) s’inscrivit dans cette reprise qui cul-<br />

mina dans les premières années <strong>de</strong> la Troisième République. Enfin, la Société <strong>de</strong><br />

Villers-Cotterêts fut fondée en 1904 ?.<br />

Portraits d’érudits >, moments <strong>de</strong> fondation et<br />

vie <strong>de</strong>s milieux savants, recherches archéologiques menées en longue durée,<br />

visions historiques marquées par l’anachronisme mais combien romanesques . . .<br />

forment la matière <strong>de</strong> ces Mkmoiws. Dans un espace plus large, bien d’autres<br />

thèmes auraient pu être abordés : le domaine vaut d’être exploré puisqu’il tient à<br />

l’histoire intellectuelle du département. Aussi bref soit-il, nous espérons que ce<br />

volume en montre l’intérêt.<br />

2. La table <strong>de</strong>s matières <strong>de</strong> ce volume wit l’ordre <strong>de</strong> cltiltion <strong>de</strong>s société\.<br />

Claudine VIDAL

Soc i& acarlhiiqiw di> Siiin-Queiitiii<br />

La Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin<br />

Les origines, <strong>de</strong> 1825 a 1850 environ<br />

En 1825, une douzaine <strong>de</strong> Saint-Quentinois réunis chez M. Heré, profes-<br />

seur au collège <strong>de</strong>s Bons-Enfants, jetèrent les bases <strong>de</strong> notre Société ; dès 1826,<br />

elle se réunissait régulièrement. Selon la législation en vigueur, elle ne comptait<br />

alors que vingt membres résidants I et fut reconnue officiellement sous Louis-<br />

Philippe, en 183 I. Elle porta d’abord le nom <strong>de</strong> >, auquel on ajouta bient8t le nom <strong>de</strong> société<br />

d’agriculture. Elle ne <strong>de</strong>vint > que vers 1840.<br />

Elle eut très vite <strong>de</strong> nombreux membres correspondants : 69 en 1837, I04<br />

en 1842, la plupart propriétaires terriens : l’agriculture tenait donc une gran<strong>de</strong><br />

place dans les > et les articles publiés. Dans le tome <strong>de</strong> Me‘moires <strong>de</strong><br />

1829, les sciences physiques et morales, l’histoire, l’archéologie et la jurispru-<br />

<strong>de</strong>nce occupent 3 pages, l’agriculture, l’industrie et le commerce, 21 pages, la lit-<br />

térature et la poésie 41 pages. L‘histoire <strong>locale</strong> apparaît comme la parente<br />

pauvre : la gran<strong>de</strong> question, débattue pendant plusieurs années, consistait 2 sou-<br />

tenir que l’antique Samarobriva est à l’origine <strong>de</strong> Saint-Quentin et non d’Amiens.<br />

Ce fut naturellement, mais à la longue, une cause perdue.<br />

L‘activité <strong>de</strong> la Société académique était alors multiforme : elle fut 2 l’ori-<br />

gine <strong>de</strong> la création d’une caisse d’épargne ; elle fonda un jardin botanique à I’in-<br />

térieur <strong>de</strong> l’ancien couvent <strong>de</strong> Fervaques ; elle ouvrit un musée <strong>de</strong> peinture et<br />

d’archéologie, elle créa une section horticole, <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> botanique, d’arbori-<br />

culture, etc. Les AIiiimles agricoles du <strong>de</strong>‘prtement <strong>de</strong> I’Ai,me étaient publiées<br />

sous son égi<strong>de</strong>. Pendant une bonne partie du siècle, les concours <strong>de</strong> poésie connu-<br />

rent un essor considérable, disputant, dans les publications, la première place à<br />

l’agriculture.<br />

Enfin, elle correspondait avec <strong>de</strong> nombreuses sociétés

La belle époque <strong>de</strong> la Société, <strong>de</strong>s années 1850 à 1914<br />

Sans se détourner <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong> la poésie, la Société se souciait <strong>de</strong><br />

plus en plus <strong>de</strong> la recherche <strong>de</strong>s origines el <strong>de</strong> l’illustration <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la<br />

ville, suivant en cela les préoccupations <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> l’époque, notamment<br />

d’Henri Martin. Quelques membres éminents consacrèrent une gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong><br />

leur temps, profitant <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> liberté qui touchait les recherches et les fouilles<br />

archéologiques, pour réaliser <strong>de</strong>s travaux remarquables.<br />

Ainsi, Charles Gomart publia <strong>de</strong>s éditions d’auvres d’historiens anciens,<br />

assorties <strong>de</strong> commentaires et <strong>de</strong> plans - qui sont bien souvent les seuls dont nous<br />

disposons aujourd’hui - à propos <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> la ville du Moyen Age, au<br />

XVI siècle, sans oublier le siège <strong>de</strong> 1557, et pendant l’époque classique. I1 étu-<br />

dia les archives <strong>de</strong> la ville et les comptes <strong>de</strong>s argentiers dont il tira <strong>de</strong>s récits pit-<br />

toresques, soigneusement référencés.<br />

Théophile Eck et Jules Pilloy, tout en sacrifiant à la chronique <strong>locale</strong>, se<br />

spécialisèrent dans l’archéologie, en ville et dans les environs ; ils procédèrent à<br />

<strong>de</strong>s fouilles <strong>de</strong> sites gallo-romains et, surtout, mérovingiens et consignèrent le<br />

détail <strong>de</strong> leurs découvertes, assorti <strong>de</strong> gravures <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> qualité. Nous disposons<br />

également d’une partie <strong>de</strong>s objets ainsi mis àjour, qui figurent dans les vitrines<br />

<strong>de</strong> notre musée.<br />

Des étu<strong>de</strong>s approfondies furent également menées par Emmanuel<br />

Lemaire : le Livre rouge rassemble les textes essentiels <strong>de</strong> notre commune. Les<br />

différents textes manuscrits <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> médiévale furent transcrits, traduits et<br />

présentés <strong>de</strong> façon exemplaire. Le Mystère <strong>de</strong> Suirit-Queritin, manuscrit <strong>de</strong> Jean<br />

Molinier datant <strong>de</strong> 1482, traduit et commenté par Henri Chatelain, fut édité par la<br />

Société. De 1869 à 1872, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> qualité furent réalisés par<br />

Joachim Malézieux, en particulier pour le bel album Moriirrnents du Saint-<br />

Quentinois. Jusqu’en 1914 furent publiés régulièrement - souvent chaque année<br />

- <strong>de</strong>s recueils <strong>de</strong> textes, conférences, étu<strong>de</strong>s concernant le patrimoine local, qui<br />

servent <strong>de</strong> base soli<strong>de</strong> 2 notre information ’.<br />

C’est pendant cette pério<strong>de</strong> brillante que la Socidté €it construire l’hôtel<br />

qui l’abrite actuellement ; il fut conçu par l’architecte Jules Hachet et bBti sur<br />

l’emplacement <strong>de</strong> la chapelle <strong>de</strong> l’abbaye d’Isle. Le sculpteur Gustave Coin en<br />

décora la faça<strong>de</strong> ainsi que les motifs <strong>de</strong> la salle <strong>de</strong>s sdances, où étaient représen-<br />

tés les douze blasons <strong>de</strong>s villes du Vermandois.<br />

Mais la Gran<strong>de</strong> Guerre brisa I’aclivilé <strong>de</strong> la Société : l’hôtel fut occupé par<br />

<strong>de</strong>s officiers allemands, les collections dispersées et perdues. Les principaux<br />

chercheurs moururent. Tout était à reprendre.<br />

3. 11 est interessant. au su.jet <strong>de</strong> la contribution <strong>de</strong> ces érudits i l’histoire <strong>de</strong> Saint-Quentin, <strong>de</strong> lire la<br />

monopphie <strong>de</strong> M. Jean-Luc COLLART dan5 le numéro spCcial <strong>de</strong> la Kr\~re d’trrdi6ologie <strong>de</strong><br />

Pic,nrdie, novembre 1999. p. 67- 128.

Les temps difficiles : 1919-1945<br />

La Sociétk académique <strong>de</strong> Saint-Quentin 9<br />

Il fallut reconstruire. Pour les membres <strong>de</strong> la Société, cela consistait à<br />

reconstituer les collections, reprendre les étu<strong>de</strong>s, redonner aux Saint-Quentinois<br />

le goat <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong>. Cela prit du temps. Les dommages <strong>de</strong> guerre permi-<br />

rent <strong>de</strong> rendre l’hôtel à sa <strong>de</strong>stination après 1925, mais l’activité resta bien<br />

mo<strong>de</strong>ste : les tomes <strong>de</strong> Mémoires datent <strong>de</strong> 1929, 1935 et ... 1948. Une nouvelle<br />

génération d’historiens locaux comme Charles Journel, Maurice Leleu, Augustin<br />

Bacquet stimulhrent l’activité <strong>de</strong> la Société. Elie Fleury écrivit Sous la botte,<br />

Les murs <strong>de</strong> Saint-Quentin, Les 64 séances du conseil municipal, retraçant les<br />

souffrances <strong>de</strong>s habitants pendant l’occupation et lors <strong>de</strong> l’exo<strong>de</strong> <strong>de</strong> mars 1917.<br />

La reconstruction <strong>de</strong> la basilique fut soutenue et suivie avec fidélité, mais les<br />

activités <strong>de</strong> fouilles <strong>de</strong>meurèrent limitées à ce que la guerre avait mis à jour, avec<br />

cependant un grand intérêt pour les souterrains et caves <strong>de</strong> la ville.<br />

La secon<strong>de</strong> guerre mondiale limita les travaux <strong>de</strong> la Société ; la prési<strong>de</strong>n-<br />

ce <strong>de</strong> Pierre Cassine en maintint l’existence.

Le temps <strong>de</strong>s changements, <strong>de</strong>puis 1945<br />

La direction <strong>de</strong> la société a été naturellement renouvelée. Pamii les prési-<br />

<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cette dcmière pério<strong>de</strong>, il faut citer Georges Gorisse, Jean Agombart,<br />

Théodule Collart et, surtout, Jacques Ducastelle, prési<strong>de</strong>nt dès 1947 puis à quatre<br />

autres reprises ; sa <strong>de</strong>rnière prési<strong>de</strong>nce date <strong>de</strong> 1972, cette fois4 pour trois ans,<br />

ce qui est <strong>de</strong>venu la règle statutaire : ainsi a-t-on garanti au prési<strong>de</strong>nt une durée<br />

suffisante pour mener à bien ses projets, mais en limitant son inandat pour assu-<br />

rer un changement nécessaire.<br />

En 1952, la Société est entrée dans la nouvelle fédération <strong>de</strong>s sociétés<br />

> <strong>de</strong> l’Aisne. Elle a alors cessé <strong>de</strong> publier ses propres tomes <strong>de</strong><br />

Mr‘nioires - environ 30 000 pages en 125 ans - et contribue pour sa part aux<br />

publications <strong>de</strong> la Fédération.<br />

Maître Ducastelle - également prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong> 1979 2 1986<br />

- a donné un grand Clan à nos activités : il a mis en place le classement <strong>de</strong> nos<br />

archives et <strong>de</strong> notre bibliothèque ; il a conçu et organisé, en 1980, le colloque<br />

national sur les chartes et le mouvement communal ; en 1989, une semaine <strong>de</strong><br />

conférences et autres activités, accompagnées <strong>de</strong> publications d’histoire <strong>locale</strong>, a<br />

célébré l’anniversaire <strong>de</strong> la Révolution française. Notre Société a publié sous sa<br />

direction <strong>de</strong>s recueils et dossiers <strong>de</strong> documents historiques commentés.<br />

Le recrutement <strong>de</strong> la Société évolue : <strong>de</strong>s femmes, <strong>de</strong> plus en plus nom-<br />

breuses, <strong>de</strong>viennent membres à part entière ; <strong>de</strong>s jeunes gens, <strong>de</strong>s étudiants,<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt leur admission, en même temps qu’ils poursuivent <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> maî-<br />

trise. Le grand public, très sensibilisé par le patrimoine local, cherche à en savoir<br />

davantage, même s’il ne participe gu?rc à la recherche. Notre siège dispose d’un<br />

confort satisfaisant, d’un équipement audiovisuel et a été récemment informatisé.<br />

La Société s’ouvre à la vie urbaine, sortant du cadre <strong>de</strong> son hôtel. Elle est<br />

présente lors <strong>de</strong>s fêtes du patrimoine, elle participe aux visites guidées avec I’of-<br />

fice du tourisme. Elle met en place, dans le cadre <strong>de</strong> sa bibliothèque, un ensemble<br />

<strong>de</strong> dossiers thématiques pour tout le Saint-Quentinois. Elle collabore <strong>de</strong> plus en<br />

plus avec les sociétés <strong>locale</strong>s, qui sont souvent ses filles et viennent rechercher<br />

auprès d’elle <strong>de</strong>s documents et <strong>de</strong>s conseils.<br />

Elle a eu 175 ans en l’an 2000.<br />

Moniyue SEVERIN et André TRIOU

Avant-propos<br />

Jean Héré (1796 - 1865),<br />

un érudit Saint-Quentinois d’adoption<br />

La Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin fut fondée en 1825, quelques<br />

bases étant jetées en octobre et renforcées en 1826. L‘autorisation du pouvoir<br />

s’étant fait attendre, elle ne fut oftïcielle que le 15 avril 1827. Elle était en exa-<br />

men <strong>de</strong>puis un an.<br />

Très vite, ses buts furent Clargis et son appellation, conforme au désir <strong>de</strong>s<br />

fondateurs, <strong>de</strong> > s’étendit, en 1829, à la<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du préfet, en . Ce titre <strong>de</strong>meura inchangé jusqu’à la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong> la<br />

Société. en 1940.<br />

Depuis l’élaboration <strong>de</strong>s nouveaux statuts, approuvés en 1973, le titre plus<br />

sobre <strong>de</strong> Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin a été adopté.<br />

Mais nous voyons une grave lacune dans les premiers titres : le mot his-<br />

toire n’y était même pas inscrit ! Et nous pouvons constater, à la lccture <strong>de</strong> nos<br />

Mémoires que, sauf à <strong>de</strong> très rares exceptions, elle n’y est pas retracée, tout au<br />

moins sur le plan local. L‘histoire antique, parfois la guerre <strong>de</strong> 1557, y figurent<br />

comme objet d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> certains chercheurs et > <strong>de</strong> nombreux<br />

poètes, mais guère d’histoire <strong>locale</strong> avant Gomart et Lemaire, à partir <strong>de</strong> 1860. Ils<br />

seront suivis au XX‘ siècle <strong>de</strong> Jules Hachet, Charles Journel, Georges Gorisse,<br />

Jean Agombart, Jacques Ducastelle et autres, que nous n’oublierons pas.<br />

On ne peut qu’admirer la puissance <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s fondateurs et <strong>de</strong> leurs<br />

successeurs, mais Dieu ! que leurs euvres nous semblent parfois ennuyeuses !<br />

Bien que leur style ne soit pas toujours anipoulé comme celui <strong>de</strong> leur époque, il

y manque une touche <strong>de</strong> vie, indispensable <strong>de</strong> nos jours. On y relève pourtant <strong>de</strong>s<br />

remarques pertinentes, qui n’ont pas pris une ri<strong>de</strong>. On peut admirer, d’autre part,<br />

la virtuosité <strong>de</strong> nos érudits, à passer d’une dissertation philosophique aux sujets<br />

agricoles ou scientifiques.<br />

L‘exposé qui va suivre est un hommage à nos fondateurs. Depuis près <strong>de</strong><br />

175 ans, la Société académique s’efforce d’être digne d’eux.<br />

La fondation <strong>de</strong> la Société académique<br />

L‘historique <strong>de</strong> la Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin a été minutieuse-<br />

ment rédigé en 1975, dans l’ouvrage spécial que cette <strong>de</strong>rnière édita à cette occa-<br />

sion I. e Une douzaine <strong>de</strong> personnes, y est-il mentionné, se réunissaient en 1825<br />

chez M. Héré, professeur <strong>de</strong> mathématiques au collège <strong>de</strong> Saint-Quentin >>. C’est<br />

tout et c’est trop peu pour Jean Héré, un érudit qui a passé en notre ville presque<br />

toute sa vie : il y arriva à l’lige <strong>de</strong> 26 ans et y termina ses jours. Daniel Raffard<br />

<strong>de</strong> Brienne, qui <strong>de</strong>scend en droite ligne <strong>de</strong> Jean Héré, Albert Martin <strong>de</strong> Méreuil,<br />

son parent, Charles Daudville et Théodule Collart, <strong>de</strong>ux prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> la Société<br />

académique, nous ont laissé <strong>de</strong> quoi satisfaire notre curiosité en éclairant la per-<br />

sonnalité <strong>de</strong> celui qui dirigea à dix reprises notre Société. Notons que. jusqu’en<br />

1967, la prési<strong>de</strong>nce en était renouvelée chaque année. Les comptes rendus et les<br />

articles publiés dans nos Mkmoires enrichissent ces témoignages.<br />

Dans son essai généalogique ’, Albert Martin <strong>de</strong> Méreuil évoque une<br />

parenté avec le célèbre architecte <strong>de</strong> Nancy, Emmanuel Héré <strong>de</strong> Corny, ou une<br />

ascendance nivernaise (originaire du Bourbonnais) avec particule et blason : <strong>de</strong><br />

gueules au hérisson d’argent, au chef d’argent, ascendance aristocratique dont<br />

Jean Héré n’était pas convaincu. Toutefois, le généalogiste remonte au XVIII‘<br />

siècle, avec cinq générations <strong>de</strong> laboureurs ou vignerons du Loiret (cantons <strong>de</strong><br />

Gien et <strong>de</strong> Chltillon-Coligny), où tous les aînés portent le prénom <strong>de</strong> Jean.<br />

Le père <strong>de</strong> notre Jean Héré naquit en 1758 h Sainte-Geneviève-<strong>de</strong>s-Bois<br />

(Loiret) où il se trouva orphelin à trois ans. C’est lui qui <strong>de</strong>vint vigneron 2<br />

Chatillon-sur-Loing ’. Marié une première fois et <strong>de</strong>venu veuf, il épousa en 1791<br />

Colombe Harrault, dont le père était

Les débuts <strong>de</strong> son instruction furent assurés par le prêtre qui avait bénéfi-<br />

cié <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> son père. Par reconnaissance, le curé fit entrer son jeune<br />

élève au séminaire d’Orléans, d’oir il put poursuivre brillamment ses étu<strong>de</strong>s au<br />

lycée <strong>de</strong> la ville. I1 y excellait déjà dans la composition <strong>de</strong>s vers latins.<br />

I1 fallait vivre et ai<strong>de</strong>r la famille. Le jeune Héri entra comme précepteur<br />

dans une lamille aisée. I1 enseigna à l’institution Morin, à Paris, puis en qualité<br />

<strong>de</strong> maître <strong>de</strong> mathématiques à I’Ecole militaire préparatoire <strong>de</strong>s Boulayes, près <strong>de</strong><br />

Tournans, dans le Doubs. En 1822, à 26 ans, il fut nommé à la chaire <strong>de</strong> mathé-<br />

matiques du collège <strong>de</strong>s Bons-Enfants, B Saint-Quentin. Après huit années, il<br />

avait enfin trouvé la stabilité et sa carrière allait désormais se dérouler dans cet<br />

établissement.<br />

Le collège <strong>de</strong>s Bons-Enfants<br />

L‘ancienne maison <strong>de</strong>s Capets, ainsi appelée en raison du vêtement ’ <strong>de</strong>s<br />

élèves, a assuré les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> brillants savants, voyageurs, jurisconsultes, histo-<br />

riens et artistes <strong>de</strong> notre cité et <strong>de</strong> ses environs. Fondée par I’évêque Alomer, elle<br />

jouissait d’une bonne réputation. Notre bon saint Médard en fut l’élève et, plus<br />

tard, <strong>de</strong>venu évêque <strong>de</strong> Saint-Quentin puis <strong>de</strong> Noyon et Tournai, le proteceur.<br />

Les temps difficiles qui régnèrent ensuite firent perdre au collège <strong>de</strong>s<br />

Bons-Enfants son existence même et sa renommée. I1 ne la retrouva qu’à la fin du<br />

XII’ siècle et au début du XIIP, sous la houlette <strong>de</strong> Pierre Waudès et <strong>de</strong>s cha-<br />

noines <strong>de</strong> l’église royale <strong>de</strong> Saint-Quentin, auxquels il servait <strong>de</strong> séminaire, et<br />

sous la protection <strong>de</strong> Raoul I”, comte du Vermandois, mort en 1151. En 1254, le<br />

roi Saint Louis fonda en l’église une chapelle dite

1660 et 1750. Tous ces vénérables britiments abritèrent les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Pierre<br />

Ramus. <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Emmeré, <strong>de</strong>s <strong>de</strong> La Fons, <strong>de</strong> Jacques Lescot, d’Omer Talon,<br />

<strong>de</strong>s Dorigny, <strong>de</strong>s Papillon, <strong>de</strong> Xavier <strong>de</strong> Charlevoix, sans compter nos brillants<br />

compatriotes <strong>de</strong>s XVIII‘ et XIX‘ siècles. Jusqu’en 1746, le collège <strong>de</strong>s Bons-<br />

Enfants resta le seul établissement d’instruction <strong>de</strong> Saint-Quentin (en 1764 : 140<br />

élèves ; en 1813 : 171).<br />

Après une brillante pério<strong>de</strong>, la Révolution survint. Le chapitre <strong>de</strong> Saint-<br />

Quentin fut dissous et le collège fernié. Réouvert en 1791, il fut à nouveau fermé<br />

en 1793, pour dix années.<br />

A la suite <strong>de</strong> la réorganisation <strong>de</strong> l’Instruction publique, due au Premier<br />

Consul, en 1804, c’est la municipalité qui fut chargée <strong>de</strong> gérer le collège, par I’in-<br />

termédiaire d’un bureau composé du sous-préfet, du maire et <strong>de</strong>s > citoyens <strong>de</strong> la ville, dont l’archidiacre. Ce ne fut d’abord qu’une école<br />

secondaire communale. De nouveaux blitiments furent construits en 1807, 1823<br />

et 1840.<br />

Dès 1812, le maire, Joly aîné, sollicitait la transformation du collège en<br />

lycée. Mais il fallut attendre le IO août 1853 pour obtenir ce titre tellement<br />

convoité. Dès lors, le collège fonctionna en lycée jusqu’h l’achèvement <strong>de</strong>s nou-<br />

veaux britiments, construits au Champ-<strong>de</strong>-Mars, sur un hectare <strong>de</strong> terrain <strong>de</strong>s for-<br />

tifications, qui ouvrirent leurs portes en 1857.<br />

Nous pouvons constater, à la lecture <strong>de</strong>s listes d’anciens membres <strong>de</strong> la<br />

Société académique, combien <strong>de</strong> professeurs du collège y adhérèrent et combien<br />

<strong>de</strong> membres se louaient d’avoir reçu leur instruction au collège.<br />

Jean Héré a Saint-Quentin<br />

Peu après son arrivée, en 1822, pour tenir un poste d’enseignement au col-<br />

lège, Jean Héré fut Cgalement chargé du nouveau cours d’adultes. En 1825, le<br />

professeur se lia aux érudits <strong>de</strong> la ville, parmi lesquels Fouquier-Cholet, Mangon<br />

<strong>de</strong> la Lan<strong>de</strong>, Bucelly d’Estrées, Charles Daudville, Durand et Sinionin, ses col-<br />

lègues. ><br />

En 1925, le docteur Leconte, alors prési<strong>de</strong>nt, écrivait, en relatant la séance<br />

du > : > Le<br />

28 octobre 1825, ce petit groupe jeta les bases <strong>de</strong> la Société académique et en éla-

ora les statuts 8. L‘autorisation officielle, toutefois, tarda. Elle ne fut obtenue que<br />

le 15 avril 1827. Parmi les douze fondateurs, certains avaient dû se retirer, mais<br />

vingt membres, nombre limite imposé par le gouvernement, se mirent à I’ccuvre ...<br />

Jean Héré présida la docte assemblée dès 183 1. I1 fut ensuite choisi à neuf autres<br />

reprises par ses collègues, pour la <strong>de</strong>rnière fois en 186 I . II fut égalenient trésorier<br />

en 1846, 1847, 1853 et 1860.<br />

Le 1 I avril 183 I , Jean Héré se fixa définitivement dans sa ville d’adoption<br />

en épousant Célina Déalle, nCe à Saint-Quentin le 5 novembre 18 IO. Elle avait été<br />

son élève au pensionnat <strong>de</strong> Madanie <strong>de</strong> Bucelly ”. Le beau-père <strong>de</strong> Jean Héré,<br />

Victor Déalle, avait fondé en ville la première étu<strong>de</strong> d’avoué en 1808. II fut<br />

adjoint, puis maire <strong>de</strong> Saint-Quentin, <strong>de</strong> 1837 i 1841. Madame Héré donnera à<br />

son époux <strong>de</strong>ux enfants : Emilienne, née en 1832, qui épousa en 1853 Auguste<br />

Raffard <strong>de</strong> Brienne, et Alfred, né en 1835, marié à Anna Dumont en 1869.<br />

En 1822, quand Jean Héré vint occuper i Saint-Quentin sa chaire <strong>de</strong><br />

mathématiques. le principal du collège était M. Maupérin, venu <strong>de</strong> Laon en 182 I<br />

et promu en novembre <strong>de</strong> la même année. Héré ne l’avait pas attendu pour parti-<br />

ciper à la mise en place, au collège, <strong>de</strong> cours du soir. Par la suite, il organisa <strong>de</strong>s<br />

cours <strong>de</strong> géométrie et <strong>de</strong> mécanique appliquées aux arts, professés dès 1827 par<br />

lui-même et <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses collègues. 11 donna également <strong>de</strong>s cours aux pensionnats<br />

<strong>de</strong> jeunes filles <strong>de</strong> Madame <strong>de</strong> Bucelly, rue du Gouvernement, et <strong>de</strong> Madame<br />

Maydieu, rue du Petit-Origny.<br />

Jules Moureau I’’ a retracé brièvement la carrière <strong>de</strong> Héré. Mauperin ayant<br />

démissionné <strong>de</strong> sa direction en 1832, Héré fut nommé principal du collège, tout<br />

en conservant sa chaire <strong>de</strong> mathématiques. Peu <strong>de</strong> temps après, il obtint la nonii-<br />

nation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux régents supplémentaires <strong>de</strong> philosophie, <strong>de</strong> physique et chimie,<br />

puis celle d’un aumônier. Grke à lui, son collège fut déclaré <strong>de</strong> plein exercice et<br />

sortit victorieux <strong>de</strong> la concurrence avec les premières institutions privées qui se<br />

créaient i Saint-Quentin. Rappelons d’ailleurs que les maîtres <strong>de</strong> ces pensions<br />

envoyaient leurs élèves suivre les cours du collège ...<br />

Jean Héré fut promu officier <strong>de</strong> l’Université en I836 II et, l’année suivan-<br />

te, son collège obtient la première place dans les concours organisés par le rec-<br />

teur, ouverts i tous les collèges <strong>de</strong> l’académie d’Amiens. Tout en veillant ri la<br />

bonne direction <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s et à leurs progrès, Héré s’occupait aussi <strong>de</strong>s installa-<br />

tions <strong>de</strong> son établissement. I1 obtient <strong>de</strong> l’administration municipale la restaura-<br />

tion <strong>de</strong>s biìtiments qui serviront encore, en 1856, <strong>de</strong> cuisine, <strong>de</strong> parloir et d’infir-<br />

merie, dans un collège qui comptait alors un peu plus <strong>de</strong> cent élèves. Mais <strong>de</strong>s

aisons <strong>de</strong> santé obligèrent le principal à donner sa démission à la fin <strong>de</strong> l’année<br />

scolaire 1837- 1838. Charles Daudville laisse entendre que cette fonction, insépa-<br />

rable d’un certain rigorisme indispensable à la discipline, était incompatible avec<br />

son caractère porté iì l’indulgence I’. Remplacé iì la direction par son collègue<br />

Simonin en octobre 1838, Héré continua d’exercer son enseignement jusqu’en<br />

1853.<br />

> note encore Charles Daudville, qui<br />

ajoute : )<br />

C’est Jean Héré qui avait sollicité la présence d’un aumônier au sein du<br />

collège. Une vieille et respectueuse amitié l’avait lié à l’abbé Guillon. traducteur<br />

<strong>de</strong>s auteurs grecs, <strong>de</strong>venu <strong>de</strong>puis aumônier <strong>de</strong> la reine Marie-Amélie. Deux<br />

pièces <strong>de</strong> vers, L’Iininortdité et Pourquoi Dieu N créé I’hornnie iinpriufcrit, laissent<br />

apparaître la nature <strong>de</strong> ses convictions religieuses. Son entourage témoigne <strong>de</strong> sa<br />

bienveillance, son affabilité, son indulgence, son dévouement aux siens, à ses<br />

amis, à sa patrie. C’est probablement cet état d’esprit qui le porta à accepter <strong>de</strong><br />

figurer sur la liste <strong>de</strong>s candidats aux élections municipales (1 8 août 1846) condui-<br />

te par Charles Lemaire, philosophe et humaniste bien connu <strong>de</strong>s Saint-<br />

Quentinois. Mais, re<strong>de</strong>venu régent <strong>de</strong> mathématiques au collège, Jean Héré, élu<br />

dans la 2 section, vit sa nomination <strong>de</strong> conseiller refusée, en tant que salarié <strong>de</strong><br />

la ville, et I’élection est annulée. I1 présenta une requête au roi. Entendu le<br />

Conseil d’Etat, il fut finalement admis que le professeur était fonctionnaire <strong>de</strong><br />

l’Université, nommé par le ministre <strong>de</strong> l’Instruction publique, et ne <strong>de</strong>vait donc<br />

pas être considéré comme agent salarié <strong>de</strong> la ville. Ainsi, l’arrêté du 18 avril 1846<br />

du conseil <strong>de</strong> la préfecture fut annulé et I’élection <strong>de</strong> Jean Héré déclarée bonne et<br />

valable. ) Le professeur fut élu aux elections<br />

municipales suivantes, toujours au moins dans les douze premiers <strong>de</strong> la liste. I1<br />

fut aux côtés du docteur Bourbier lors <strong>de</strong> la proclamation <strong>de</strong> la Deuxième<br />

République.<br />

Le coup d’Etat du 2 décembre I85 1 provoqua la démission du maire et <strong>de</strong><br />

son conseil et la mise en place d’une commission municipale, dirigée par Auguste<br />

Foy, neveu du général, doyen d’âge, puis par Charles Naniuroy, qui sera ensuite<br />

maire <strong>de</strong> Saint-Quentin. Le 27 décembre, le sous-préfet Symphor Boitelle réunit<br />

les membres <strong>de</strong>s tribunaux, <strong>de</strong>s prud’hommes, <strong>de</strong> la commission municipale, <strong>de</strong>s<br />

hospices et bureaux <strong>de</strong> bienfaisance, les professeurs du collège, les officiers <strong>de</strong> la<br />

12. Ihitl.<br />

I 3. Ihid.<br />

14. Archives cc”unales <strong>de</strong> Saint-Quentin, I K 37.

Gar<strong>de</strong> Nationale. > Aux élections <strong>de</strong> septembre<br />

1852, Jean Héré resta avec Charles Namuroy. II fut réélu en août 1860. Dans les<br />

municipalités présidées ensuite par Charles Picard et Huet-Jacquemin, l’ancien<br />

professeur - à la retraite <strong>de</strong>puis I853 - apporta toute sa participation, jusqu’à sa<br />

mort. en 1865.<br />

La Société académique et Jean Héré<br />

Dès 1827, le préfet <strong>de</strong> l’Aisne, le comte <strong>de</strong> Floirac, avait souhaité que la<br />

société porte <strong>de</strong> nom <strong>de</strong> > et intègre dans ses travaux l’amélioration et la défense <strong>de</strong>s intérêts<br />

<strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière branche, non encore représentée dans le département <strong>de</strong><br />

l’Aisne. Ce r61e fut par la suite dévolu aux les comices agricoles ; celui <strong>de</strong> l’arrondissement<br />

<strong>de</strong> Saint-Quentin fut fondé en 1852.<br />

Déclarée le 15 août I831

18 Moniqrie SPverin<br />

fable, petite comédie en raccourci, con<strong>de</strong>nsée en une situation et en quelques<br />

vers, et oÙ la moralité doit se détacher nettement <strong>de</strong> la fiction I*. >><br />

En effet, le 2 1 octobre 1830, lors <strong>de</strong> sa première prési<strong>de</strong>nce, Jean Héré<br />

montra l'intérêt qu'il portait à la littérature. Par la suite, presque tous les volumes<br />

<strong>de</strong> Mémoires <strong>de</strong> la Société académique publièrent <strong>de</strong>s poèmes et, entre autres, <strong>de</strong>s<br />

fables <strong>de</strong> Jean Héré. On peut citer >, I":<br />

Mes bons parents, je vous rirlore<br />

Je suis bien heureuse par vous !<br />

Pourquoi cepencltint je 1 'ignore.<br />

Pourquoi dans uti état si doLr.u,<br />

Mon cvur d&sire-t-il encore ?<br />

Héré quittait parfois le genre élégiaque et contait les efforts <strong>de</strong> Parmentier<br />

pour propager la consommation <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre, > :<br />

[les sentinelles qui siiiiirleiit la gcrr<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ck(iniys .se rerirrrnt]<br />

011 entre clans le ch or ni^. on emporte en ccicliette :<br />

Cette habile nim(nivre cririsi se continue.<br />

Qircind. cle,foiriIler le chriiiip, l'heure est enfin venue<br />

On recorinriît (lu 'il est récolté tout entier:<br />

Encore quelques titres : (< L'arbre greffé >>, >, > :<br />

Sur safifi~ure bl¿?ine ir 1 'lrir trop iiip?ii~i<br />

Le tnalheureux, benié pur chacun à Irr ron<strong>de</strong><br />

Repit <strong>de</strong> grmids souflets pour ciniuser le mon<strong>de</strong>.<br />

>, ><br />

II n'est piis yoe les ciloirettes<br />

Que l'on prenne ciinsi p r 1e.s yeux :<br />

On prend <strong>de</strong> ni¿?rne 1i.s coqrrettrs<br />

Et Im hornmes anibitiiwx.<br />

Son attrait pour la fable et les > conduira Jean Héré à mettre à<br />

l'honneur, en 1851, le talent <strong>de</strong> notre compatriote Charles Desains, parent <strong>de</strong>s<br />

18. Journal <strong>de</strong> Sciint-Quentin, 23 .iiiin 1865.<br />

19. (( La jeune fille n, IC'< strophe, t. I, p. 260.<br />

20.

Jetin Her& 19<br />

<strong>de</strong>ux savants frères Edouard et Paul, plus connus <strong>de</strong>s Saint-Quentinois. Charles<br />

Desains, né en 1789 à Lille, pratiquait plusieurs arts, la poésie et la peinture.<br />

Elève <strong>de</strong> David, auteur <strong>de</strong> belles toiles, il était professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin à I’école nor-<br />

inale et membre <strong>de</strong> la Société philotechnique. Un gros recueil <strong>de</strong> ses Fcihles,<br />

ariecdotes et contes fut publié en 186 1 (secon<strong>de</strong> édition), orné <strong>de</strong> la statue du bon<br />

La Fontaine <strong>de</strong>ssinée par l’auteur. Au décès <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, en 1863, Jean Héré lui<br />

rendra un nouvel hommage iì la Société académique ”.<br />

Fréqueniment rapporteur du concours <strong>de</strong> poésie, Jean Héré publia lui-<br />

même <strong>de</strong>ux recueils <strong>de</strong> fables, en 1830 et en 1860, au protit <strong>de</strong>s indigents. I1 pra-<br />

tiqua toute sa vie l’art <strong>de</strong> la fable, dont certaines figuraient encore dans le volu-<br />

me <strong>de</strong> MPt?ioire..s <strong>de</strong> 1864, un an avant le décès <strong>de</strong> notre poète-mathématicien.<br />

Une petite pièce en vers remporta un tel succès, que celle-ci se trouva <strong>de</strong>ux fois<br />

transcrite dans ce même ouvrage. II s’agit <strong>de</strong>

a <strong>de</strong>stiné à ses élèves <strong>de</strong>s pensionnats <strong>de</strong> jeunes filles ’g. I1 se défend d’aucune<br />

prétention : I1 existe tant <strong>de</strong> rhétoriques françaises que l’on est en droit <strong>de</strong> me<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r pourquoi j’ai pris la peine <strong>de</strong> composer celle-ci. N’ai-je pu en trouver<br />

une seule qui me convînt ? Ai-je eu la prétention <strong>de</strong> faire plus ou mieux que ceux<br />

qui se sont occupés <strong>de</strong> cette matière ‘? Je ferai d’abord observer que celui qui<br />

enseigne a besoin d’approprier son enseignement à ses élèves ; qu’il n’enseigne<br />

jamais mieux que d’après ses idées et sa métho<strong>de</strong> ; que cette métho<strong>de</strong>, ne fut-elle<br />

pas absolument la meilleure, elle l’est toujours, relativement à lui. Cela posé, je<br />

dirai que, loin <strong>de</strong> vouloir faire plus que ce qui s’est fait jusqu’à présent, j’ai peut-<br />

être voulu faire moins, j’ai voulu faire différemment . >> Et Charles Daudville sou-<br />

ligne que, dans ce traité, contrairement aux usages <strong>de</strong> l’époque, Héré cite volon-<br />

tiers <strong>de</strong>s auteurs contemporains. Ajoutons que le maître dédiait cet ouvrage (( à<br />

son élève préférée >>, sa propre fille<br />

De nombreux extraits <strong>de</strong>s discours et rapports conservés montrent la<br />

mo<strong>de</strong>rnité <strong>de</strong> ses idées. Lors <strong>de</strong> l’inauguration <strong>de</strong> son cours <strong>de</strong> géométrie et <strong>de</strong><br />

mécanique, en 1826, Héré démontre la nécessité <strong>de</strong> rendre populaires les sciences<br />

et l’imperfection notoire <strong>de</strong> l’industrie sans leur secours. (< I1 faut en convenir, dit-<br />

il, si la France connaît les meilleurs auteurs, chez lesquels l’Angleterre elle-même<br />

vient s’instruire ; si elle a un génie plus inventif, puisque la plupart <strong>de</strong>s décou-<br />

vertes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers temps nous appartiennent, l’Angleterre sait, mieux que nous,<br />

profiter <strong>de</strong> nos connaissances et employer nos propres découvertes ’“. D<br />

> Lors <strong>de</strong> ses communi-<br />

cations, Jean Héré présenta <strong>de</strong>s exposés sur les puits artésiens, les aérolithes, les<br />

variations <strong>de</strong> la température. I1 étudia le mémoire d’un savant allemand sur la<br />

<strong>de</strong>nsité du lait <strong>de</strong> vache. Le texte d’une importante recherche, citée en 1828, sur<br />

(c L‘astronomie <strong>de</strong>s peuples anciens, <strong>de</strong> sa naissance à nos jours D. qui remonte à<br />

2000 ans avant Jésus-Christ, n’est pas arrivé jusqu’à nous.<br />

Lors <strong>de</strong> la séance publique du 2 1 octobre 1830, Jean Héré déclarait : (< Au<br />

milieu <strong>de</strong>s événements mémorables qui se passent autour <strong>de</strong> nous, dans un<br />

moment où la politique seule absorbe toute l’attention publique, il est difficile <strong>de</strong><br />

détourner les esprits d’un aussi grand spectacle pour les arrCter sur les travaux<br />

d’une mo<strong>de</strong>ste académie I’. D Et, après avoir mentionné les recherches <strong>de</strong>s<br />

diverses sections, il rappelait aux membres :

Jem H&é 21<br />

duites dans nos campagnes ! Les jachères ont presque partout disparu, le maïs<br />

(dans le Soissonnais) et le chou-arbre <strong>de</strong> Laponie sont cultivés, l’extirpateur 13<br />

se répand, les charrues se perfectionnent. Plusieurs constructeurs avisés <strong>de</strong> l’ar-<br />

rondissement sont l’objet <strong>de</strong> rapports favorables. >><br />

Le 9 mars 184 I , en l’absence du prési<strong>de</strong>nt Raison, Jean Héré présida la<br />

séance trimestrielle d’agriculturc. On y traita <strong>de</strong> houblon, <strong>de</strong> vicinalité, <strong>de</strong> graines<br />

<strong>de</strong> poireaux et du mûrier. I1 disait : ><br />

L’inauguration <strong>de</strong> la gare<br />

Nous voici le I) juin 1850. La ligne <strong>de</strong>s c Chemins <strong>de</strong> fer du Nord >> est par-<br />

venue <strong>de</strong> Paris - par Creil - à Saint-Quentin. C’est un jour à marquer d’une pier-<br />

re blanche, pour la ville et la Société académique. Le Prince-Prési<strong>de</strong>nt Louis<br />

Napoléon Bonaparte, en personne, vient en notre ville inaugurer la gare et la<br />

ligne. Le docteur Bourbier, maire, et son conseil municipal, ont tenu à associer la<br />

Société académique et son prési<strong>de</strong>nt, Jean Héré, à la réception préparée pour le<br />

chef <strong>de</strong> 1’Etat. Le Prince-Prési<strong>de</strong>nt arrive à cinq heures et <strong>de</strong>mie au palais <strong>de</strong> jus-<br />

tice, dans l’ancienne abbaye <strong>de</strong> Fervaques, accompagné <strong>de</strong> quatre ministres et <strong>de</strong><br />

nombreuses personnalités. C’est Jean Héré, entouré <strong>de</strong> Charles Goniart et <strong>de</strong>s<br />

membres du bureau <strong>de</strong> la Société académique, qui le reqoit au bas du perron <strong>de</strong><br />

la salle <strong>de</strong>s Pas-Perdus.<br />

On lui présente successivement trois expositions : dans la cour, sous une<br />

tente, les productions horticoles, puis, dans les galeries du premier étage, les pro-<br />

ductions industrielles, enfin, une galerie d’art où figurent les pastels <strong>de</strong> Delatour.<br />

Elles attirent toutes les trois le plus vif intérêt du prési<strong>de</strong>nt. Celui-ci fait ensuite<br />

son entrée dans la gran<strong>de</strong> salle <strong>de</strong>s cérémonies, où se trouvent réunis la plupart<br />

<strong>de</strong>s membres rési<strong>de</strong>nts et correspondants <strong>de</strong> la Société académique, au nombre<br />

d’environ 400, les lauréats <strong>de</strong> l’agriculture, <strong>de</strong> l’industrie, <strong>de</strong> l’horticulture et <strong>de</strong><br />

nombreuses notabilités <strong>de</strong> la région, soit une assemblée composée au total d’en-<br />

viron 900 personnes. Accueilli par les plus vives acclamations, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />

République va se placer sur l’estra<strong>de</strong>, au milieu <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> sa suite et <strong>de</strong>s<br />

membres du bureau <strong>de</strong> la Société académique.<br />

Le chef <strong>de</strong> I’Etat est venu là surtout pour prési<strong>de</strong>r la remise <strong>de</strong>s récompenses.<br />

Jean Héré présente avec ces mots :

jusqu’à celui qui dirige la ferme ou l’atelier, ou conclut les transactions. Vous-<br />

même, Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt, vous, le Chef du Gouvernement, n’êtes-vous pas le<br />

premier <strong>de</strong>s travailleurs et celui dont la tlche est la plus difficile ? >><br />

(< Je suis heureux <strong>de</strong> me trouver parmi vous, répond le chef <strong>de</strong> 1’Etat. Car,<br />

voyez-vous, mes amis les plus sincères et les plus dévoués ne sont pas dans les<br />

palais. Ils sont sous le chaume ; ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans<br />

les ateliers, sur les places publiques, dans les campagnes ... >) Henri Souplet pré-<br />

sente le palmarès <strong>de</strong> l’exposition industrielle, Charles Gomart celui <strong>de</strong> l’agricul-<br />

ture et Louis-Napoléon tient à remettre <strong>de</strong> sa main les prix et les récompenses.<br />

On lui présente plus spécialement Jean-Baptiste Pruvost, dit >, charretier <strong>de</strong>puis 58 ans à Aubencheul-au-Bois, dans la même famille. En<br />

1830, la ferme fut presque entièrement détruite par un incendie. Pruvost voulut<br />

venir en ai<strong>de</strong> à Madame veuve Lefranc, > Le jury <strong>de</strong> moralité avait offert, par acclamation, une médaille d’or,<br />

hors ligne, au brave homme. Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République la lui remet avec ces<br />

mots : (< Je suis heureux <strong>de</strong> remettre 2 cet excellent serviteur le prix décerné par<br />

la Société académique. Mais c’est trop peu pour une si belle action. Je lui accor-<br />

<strong>de</strong> la décoration <strong>de</strong> la Légion d’honneur >>. Faisant alors asseoir près <strong>de</strong> lui le<br />

vénérable vieillard, le prési<strong>de</strong>nt attache lui-même sur sa blouse l’étoile d’hon-<br />

neur. Des acclamations prolongées saluent son geste. Le chroniqueur ajoute naï-<br />

vement : (( Ce moment a du être pour le Prési<strong>de</strong>nt le plus beau <strong>de</strong> ceux qu’il a pas-<br />

sés dans notre cité ! >> I1 décerne aussi une médaille d’honneur <strong>de</strong> la Société aca-<br />

démique à l’infirmière Marie-Catherine Lefèvre qui a passé sa vie à I’HCitel-Dieu,<br />

notainment pendant I’épidémie <strong>de</strong> choléra, avec le plus grand dévouement.<br />

Avant son départ, le prési<strong>de</strong>nt remet au maire une somme <strong>de</strong> 3 O00 francs<br />

que la Société académique est chargée <strong>de</strong> répartir parmi les agents primés <strong>de</strong><br />

l’agriculture et <strong>de</strong> l’industrie. Lors <strong>de</strong> la réunion suivante, le 7 juillet 1850, le pré-<br />

si<strong>de</strong>nt Héré assure, avec ses collègues, la répartition équitable <strong>de</strong> cette somme. I1<br />

rappelle que, treize ans auparavant, la Société académique a innové en décernant<br />

<strong>de</strong>s récompenses aux agents <strong>de</strong> l’agriculture et que cette année, pour la première<br />

fois, la même pratique est appliquée aux agents <strong>de</strong> l’industrie I‘.<br />

Le 28 mai 1852, Jean Héré fait sa (< lecture >>, comme on dit alors iì la<br />

Société. Celle-ci a pour titre :

En septembre <strong>de</strong> la même année, Jean Héré, en présidant le concours agri-<br />

cole, fdicite les auteurs d’innovations.

qu’h traverser cette place, la rue <strong>de</strong> l’Officia1 et la rue <strong>de</strong> Morlaincourt - aujour-<br />

d’hui <strong>de</strong> Vesoul.<br />

Charles Daudville nous a brossé son portait :

Bernard Ancien,<br />

soixante ans <strong>de</strong> recherches<br />

Plus d’une décennie après sa mort, Bernard Ancien ‘ bénéficie toujours<br />

dans le Soissonnais d’une gran<strong>de</strong> notoriété. Les cultivateurs, les propriétaires se<br />

souviennent encore <strong>de</strong> ses visites, seul ou à la tête d’un groupe <strong>de</strong> passionnés.<br />

Certains rapportent, <strong>de</strong> façon plus ou moins déformée, tel détail <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong><br />

la propriété ou telle particularité <strong>de</strong> la construction. D’autres dévoilent comme<br />

<strong>de</strong>s reliques les notes manuscrites laissées lors <strong>de</strong> son passage. Ceux qui l’ont<br />

connu s’étonnent encore <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ses connaissances. Chaque village<br />

traversé, chaque ferme visitée, chaque calvaire admiré suscitait <strong>de</strong> sa part d’inta-<br />

rissables commentaires, anecdotes, légen<strong>de</strong>s. Ses familiers se souviennent <strong>de</strong> ses<br />

talents d’artiste qui lui permettaient, en quelques coups <strong>de</strong> crayon, <strong>de</strong> croquer un<br />

monument sur un minuscule carré <strong>de</strong> papier pour le remettre ensuite au net. Enfin,<br />

peu <strong>de</strong> gens savent qu’il était aussi musicien et que, pendant <strong>de</strong>s années, il a joué<br />

<strong>de</strong> la clarinette dans un orchestre.<br />

Ses publications sont relativement mo<strong>de</strong>stes. 11 y a bien une quarantaine<br />

d’articles publiés dans les Billletins <strong>de</strong> lu Société arcliéoologique, historique et<br />

scieritijìyue <strong>de</strong> Soissons ’ et les Mémoires <strong>de</strong> In Fédércrtion <strong>de</strong>s Sociétks histo-<br />

riques et archéologiques <strong>de</strong> l’Aime ’, mais près d’un tiers ne dépasse pas cinq<br />

pages et seulement six quinze pages. Une seule étu<strong>de</strong> approfondie a été publiée,<br />

grlce d’ailleurs à la pression amicale qu’a su exercer sur lui Geneviève<br />

Cordonnier, > 4. En revanche, toutes ses publications ont<br />

porté sur <strong>de</strong>s sujets inédits et témoignent <strong>de</strong> recherches personnelles approfon-<br />

dies. C’est probablement pour cette raison que Bernard Ancien est souvent consi-<br />

déré comme une référence en soi. Pourtant, comme tous les précurseurs, il a pu<br />

commettre <strong>de</strong>s erreurs ou <strong>de</strong>s omissions.<br />

Les conférences données à la Société historique <strong>de</strong> Soissons ou les visites<br />

<strong>de</strong> monuments représentent environ <strong>de</strong>ux cents sujets traités. La première inter-<br />

vention <strong>de</strong> Bernard Ancien semble être sa conférence sur les armoiries <strong>de</strong>s<br />

I, Bernard Ancien, né à Soissons le 4 inai 1906, décè<strong>de</strong> dans cette ville le 3 février 1987. Entré h la<br />

Société historique <strong>de</strong> Soissons en 1938, il en était <strong>de</strong>venu secrétaire gCnCral en 1949 puis prksi<strong>de</strong>nt<br />

en 1962.<br />

2. Tables alphabtciques <strong>de</strong>s Bul1erin.s cle la Socic;iP urchc;ologique, historique et scicritljìqur tle<br />

Soi.ssoi?.T, 3? et 4 séries, 189 1 - 1998.<br />

3. Table <strong>de</strong>s Bdletins <strong>de</strong> la Fédércifion <strong>de</strong>s SociCt6.s hisrnriqrres et archéulogiques <strong>de</strong> l’Aisne, 1988,<br />

t. 33, p. 49.<br />

4. Bernard Ancien, >, RuII. <strong>de</strong> /(I SociPté hist., circh. et scie17r. <strong>de</strong> Soi.s.ror~.s,<br />

t. 16, 4 +rie, 1977-79, p. 33 à 154.

26 Du1i.v Rolland<br />

évêques <strong>de</strong> Soissons, le 4 mai 1939. Le rythme <strong>de</strong>s conférences ou visites est peu<br />

élevé jusqu’aux années soixante puis <strong>de</strong>vient très important dans les années<br />

soixante-dix. La variété <strong>de</strong>s thèmes abordés rend compte <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>s<br />

recherches entreprises par Bernard Ancien et <strong>de</strong> la documentation qu’il a réunie.<br />

Toutes ses conférences et visites mettaient en ve<strong>de</strong>tte <strong>de</strong>s villages ou <strong>de</strong>s person-<br />

nages du Soissonnais.<br />

On peut regretter que ces travaux n’aient pas fait l’objet <strong>de</strong> publications<br />

plus nombreuses et surtout plus développées. Pour quelle raison ? Dans un texte<br />

écrit à la troisième personne et <strong>de</strong>stiné à être lu après sa mort, Bernard Ancien en<br />

a donné une explication désabusée : (< A peine les Cléments pour la rédaction d’un<br />

sujet étaient-ils réunis, qu’il s’était déjà lancé sur un autre sujet qui finalement<br />

<strong>de</strong>vait connaître le même dénouement (travaux trop vastes, trop éparpillés, trop<br />

diversifiés) ’. D C’est probablement vrai mais, pour ma part, je pense aussi que,<br />

trop mo<strong>de</strong>ste et trop perfectionniste, il considirait que ses étu<strong>de</strong>s n’étaient pas<br />

suffisamment fouillées pour mériter d’être publiées. II reste que, plusieurs fois<br />

travaillées et complétées durant <strong>de</strong>s décennies, elles constituent une incompa-<br />

rable documentation régionale.<br />

Avant <strong>de</strong> passer en revue ce qui subsiste <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> soixante années <strong>de</strong><br />

recherches consacrées à l’histoire et au patrimoine <strong>de</strong> notre région, il me semble<br />

utile <strong>de</strong> donner une appréciation - toute personnelle il est vrai - <strong>de</strong>s recherches<br />

entreprises par Bernard Ancien en distinguant les diflérents domaines où s’est<br />

porté son intérêt.<br />

L’o rchéolog ie<br />

Pour l’époque antique, Bernard Ancien a réalisé surtout un travail d’in-<br />

ventaire en relevant systématiquement tout ce qui était trouvé dans les fouilles<br />

effectuées à Soissons.<br />

L’histoire<br />

Bernard Ancien a essentiellement travaillé sur les archives <strong>locale</strong>s. 11 n’a<br />

pas ou peu consulté les archives extérieures au département. Limitées aux sources<br />

imprimées, donc <strong>de</strong> secon<strong>de</strong> main, ses recherches couvrant la pério<strong>de</strong> du Moyen<br />

Âge sont <strong>de</strong> ce fait d’un intérêt relativement secondaire. En fait, il s’agit davan-<br />

tage <strong>de</strong> synthèses rigoureuses et exhaustives d’étu<strong>de</strong>s ayant déjà paru que <strong>de</strong><br />

recherches inédites.<br />

Pour ce qui est <strong>de</strong>s autres sikcles, ses travaux prkscntent un intérêt certain<br />

car Bernard Ancien a exploité au maximum les minutes notariales en les croisant<br />

avec toutes les autres sources qu’il a pu avoir B sa disposition.<br />

5. Geneviève Cordonnier. Hommage i ßcrnard Ancicn k), Bull. <strong>de</strong> /o SocicjrP hLt., orch. et .scirnt.<br />

<strong>de</strong> Soi,s.ton.s, t. 18, 4 séric, 1985-88, p. XXI.

Bemard Ancien (dans IQ smit6 atchiologique, historique er scientifique <strong>de</strong> Sobom. d l’origine du Mus6e.<br />

1847-1997, Soissons, 1997. CI. J.-L. Gimni)<br />

La généalogie<br />

C’est peut-être la partie la plus importante du travail <strong>de</strong> Bernard Ancien.<br />

Elle est d’une gran<strong>de</strong> fiabilité pour ce qui concerne la mise en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s rela-<br />

tions entre les familles<br />

Peu <strong>de</strong> temps avant sa mort, Bernard Ancien avait envisagé la cession <strong>de</strong><br />

l’ensemble <strong>de</strong> ses archives et collections h la municipalité <strong>de</strong> Soissons, à charge<br />

pour celle-ci <strong>de</strong> créer un poste d’archiviste afin d’en faire l’inventaire et d’en<br />

contrôler l’accès. Elles auraient ainsi constitué un fonds complémentaire à celui<br />

<strong>de</strong> Charles Périn, autre prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique, qui avait cédé ses<br />

archives à la ville en 1882 6. Le poste d’archiviste fut créé mais, à la suite d’une<br />

maladresse <strong>de</strong> la municipalité, Bernard Ancien ne régularisa pas le legs prévu. A<br />

sa mort, en accord avec la famille, Geneviève Cordonnier, alors prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la<br />

Société historique <strong>de</strong> Soissons, fut chargée d’organiser la cession <strong>de</strong>s archives<br />

conformément aux souhaits du défunt formulés au cours d’une réunion h la mai-<br />

rie <strong>de</strong> Soissons ?. C’est dans ce contexte que les archives, la bibliothque et les<br />

6. Denis Defente, (< La Sociéte historique >>, La Société archéologique, historique ef scientifique <strong>de</strong><br />

Soissons d l’origine du musée, 1847-1997, p. 19.<br />

7. C‘est au cours <strong>de</strong> la réunion du 23 janvier 1986 qui avait pour objet la création d‘un fonds Bemard<br />

Ancien que celui ci avait exposé ses souhaits.<br />

27

28 Drriis Rollmtl<br />

collections <strong>de</strong> Bernard Ancien échurent aux Archives municipales, aux Archives<br />

départementales <strong>de</strong> l’Aisne, au musée <strong>de</strong> Soissons et à la société historique <strong>de</strong><br />

Soissons, tandis que M. Ancien tils conservait une partie <strong>de</strong> la bibliothèque et <strong>de</strong>s<br />

collections archéologiques.<br />

Face à une masse considérable d’archives, <strong>de</strong> livres et d’objets, et en l’ab-<br />

sence d’inventaire, il ne peut être question ici d’en donner une <strong>de</strong>scription<br />

exhaustive. Je me limiterai donc à en livrer un aperçu qui, accompagné <strong>de</strong> coin-<br />

mentaires, n’a d’autre but que <strong>de</strong> faire mieux connaître l’importance <strong>de</strong>s<br />

recherches entreprises par Bernard Ancien et ce qu’il en reste aujourd’hui.<br />

Les Archives municipales <strong>de</strong> Soissons<br />

L‘essentiel <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> Bernard Ancien et une partie <strong>de</strong> sa<br />

bibliothèque ont été déposés aux Archives municipales <strong>de</strong> Soissons. En fait, faute<br />

<strong>de</strong> place disponible à la mairie, ces archives ont été entreposées dans les locaux<br />

<strong>de</strong> la Bibliothèque municipale, mais elles sont gérées par l’archiviste municipal.<br />

Un inventaire a été établi au fur et à mesure <strong>de</strong>s dépôts qui se sont étalés sur<br />

quatre années. I1 s’agit plus d’une liste détaillée que d’un véritable instrument <strong>de</strong><br />

recherche : il n’y a ni table alphabétique, ni classement thématique.<br />

Tous ces dossiers comportaient <strong>de</strong> nombreux <strong>de</strong>ssins, souvent en couleur.<br />

Lors du dépôt <strong>de</strong>s archives, le fils <strong>de</strong> Bernard Ancien a souhaité les conserver. Ils<br />

ont donc été retirés <strong>de</strong>s dossiers, ce qui leur ôte un peu d’attrait. Tous ces <strong>de</strong>ssins,<br />

<strong>de</strong> même que les notes ou articles, étaient faits au dos <strong>de</strong> prospectus ou imprimés<br />

divers et même, quelquefois, d’emballages <strong>de</strong> paquets <strong>de</strong> tabac ou d’étiquettes <strong>de</strong><br />

bouteilles <strong>de</strong> vin ! Jamais Bernard Ancien n’a utilisé <strong>de</strong> feuilles vicrges et son<br />

principal pourvoyeur <strong>de</strong> papier fut tout naturelleinent son employeur, la Société<br />

Générale.<br />

Les livres et dossiers correspon<strong>de</strong>nt aux thkmes <strong>de</strong> recherche chers à<br />

Bernard Ancien : archéologie, architectures médiévale, rurale, classique, généa-<br />

logie <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> fermiers seigneurs ou notables, héraldique, légen<strong>de</strong>s, cou-<br />

tumes, etc. I1 faut noter aussi l’intérêt que portait Bernard Ancien aux femmes <strong>de</strong><br />

l‘Histoire, au sujet <strong>de</strong>squelles il avait réuni <strong>de</strong> nombreux livres, notices ou étu<strong>de</strong>s.<br />

Du fait <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> véritable inventaire, les recherches dans ce fonds<br />

ne sont pas simples. Des notes concernant un même sujet peuvent se trouver dans<br />

plusieurs dossiers. Cela tient au fait qu’une première étu<strong>de</strong>, sommaire, a été faite,<br />

puis une secon<strong>de</strong>, plus étoffée, ultérieurement complétée s. Les dossiers <strong>de</strong> vil-<br />

lages sont les plus nombreux. Ils comportent <strong>de</strong>s notes sur les monuments <strong>de</strong> la<br />

8. Les notes concernant la Thiérache. par exemple. doivent être recherchées p. 6 et 2.5 du dépBt <strong>de</strong><br />

1988. p. 6, 12, 16 et I7 du dépal <strong>de</strong> I99 I el dans le dossier 1990-32.

commune, <strong>de</strong>s généalogies <strong>de</strong> fermiers et <strong>de</strong> seigneurs, <strong>de</strong>s légen<strong>de</strong>s, etc. Des<br />

sujets généraux ont fait l’objet <strong>de</strong> dossiers ou recueils <strong>de</strong> notes particuliers : la<br />

fortification rurale, les cloches, l’agriculture soissonnaise, la maison soissonnai-<br />

se, le département <strong>de</strong> l’Aisne et le Canada, Victor Hugo et IC Soissonnais, les<br />

sociétés musicales soissonnaises, etc.<br />

Uintérêt du contenu et l’importance <strong>de</strong>s dossiers sont variables. Certains<br />

contiennent <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s entikrement rédigées, prêtes à être publiées ’. Mais, le plus<br />

souvent, ce sont <strong>de</strong>s notes manuscrites, <strong>de</strong>s croquis, <strong>de</strong>s calques <strong>de</strong> plans, <strong>de</strong>s<br />

coupures <strong>de</strong> presse, etc. Beaucoup comprennent <strong>de</strong>s copies <strong>de</strong> documents d’ar-<br />

chives <strong>locale</strong>s dont la provenance est généralement mentionnée.<br />

Certains villages ou fermes forment <strong>de</strong> volumineux dossiers : Berzy-le-<br />

Sec, Bucy-le-Long, Droizy, Hautefontaine, Mont-Notre-Dame, Mortefontaine,<br />

Plessis-aux-Bois, Septmonts, VeL, Vic-sur-Aisne, Vierzy, etc. Beaucoup d’autres<br />

font l’objet <strong>de</strong> nombreuses feuilles <strong>de</strong> notes, tandis que certains ne sont traités<br />

qu’en quelques feuillets. La plupart <strong>de</strong>s villages du Soissonnais, du Valois, du<br />

Tar<strong>de</strong>nois et du sud du Laonnois figurent dans ces archives.<br />

La contribution <strong>de</strong> Bernard Ancien consacrée à Soissons même est évi-<br />

<strong>de</strong>mment très importante. On trouve <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s ou notices archéologiques et his-<br />

toriques sur les gran<strong>de</strong>s abbayes <strong>de</strong> la ville (Saint-Jean-<strong>de</strong>s-Vignes, Saint-<br />

Médard, Saint-Crépin, etc.), sur ses principaux quartiers, ses rues, ses nionu-<br />

ments, ses ponts, au sujet <strong>de</strong> la navigation sur l’Aisne, etc. Des notices archéolo-<br />

giques manuscrites concernent différentes fouilles ou trouvailles fortuites faites à<br />

soissons.<br />

De nombreuses coupures <strong>de</strong> presse sont conservées sous forme <strong>de</strong> cahiers<br />

ou dans <strong>de</strong>s chemises. Les sujets sont divers : le cardinal Binet, la bibliothèque et<br />

le musée, les combats et les monuments <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> 14- 18.<br />

Les notables du Soissonnais ont souvent hit l’objet <strong>de</strong> dossiers, cahiers <strong>de</strong><br />

notes complétés d’articles <strong>de</strong> journaux : les évêques, les comtes <strong>de</strong> Soissons, la<br />

famille Fossé d’ Arcosse, Fernand Marquigny, Saint-Just, les sous-préfets, Raoul<br />

<strong>de</strong> Bourgogne, le général Bonnaire, etc. Les femmes célèbres ne sont pas oubliées<br />

avec <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s telles que le Soissonnais féminin, Marie Cappel, etc.<br />

I1 faut signaler un dossier <strong>de</strong> tracts et d’affiches <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong> alleman<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième guerre mondiale. Un carton contient une série <strong>de</strong> plans : servitu-<br />

<strong>de</strong> du Génie, (1822), reconstruction du quartier Saint-Vaast, etc.<br />

La bibliothèque<br />

Les 1500 livres et brochures environ qui ont été déposés aux Archives<br />

municipales ne constituent qu’une partie <strong>de</strong> la bibliothèque <strong>de</strong> Bernard Ancien<br />

qui, à l’origine, représentait I 01,30 mètres linéaires (l’autre partie ayant été<br />

9. C’est ainsi que nous avonb ptiblit une écii<strong>de</strong> sur les leriniers <strong>de</strong> Mortclontaine dans nos<br />

e MCinoires du Soissonnais D (Hu//. dc /ti Soc,ic;tP /ii.s1., arch. et sciewr. <strong>de</strong> Soissons, 5‘ série, t. I,<br />

p. 27-3 1 ).

conservée par la famille). I1 s’agit essentiellement <strong>de</strong> livres, fascicules et gui<strong>de</strong>s<br />

touristiques. Les principaux châteaux, abbayes, villes et régions <strong>de</strong> France sont<br />

représentés. L‘histoire <strong>de</strong> France à toutes les époques, avec <strong>de</strong>s ouvrages géné-<br />

raux ou traitant <strong>de</strong> sujets particuliers, y tient une gran<strong>de</strong> place, <strong>de</strong> même que les<br />

femmes célèbres, à travers <strong>de</strong>s ouvrages tels que Fcivorites royales, Les Grcin<strong>de</strong>s<br />

Amoureuses, Gabrielle d ‘Estrkes, Mine du Barry Melle <strong>de</strong> LA KilliPre, Milie <strong>de</strong><br />

LCI Fuyette, Mme Récarnier, etc., auxquels s’ajoutent une dizaine <strong>de</strong> livres consa-<br />

crés à Mme Tallien et une trentaine à Jeanne d’Arc.<br />

Quelques livres régionaux semblent isolés dans cette partie <strong>de</strong> la biblio-<br />

thèque <strong>de</strong> Bernard Ancien consacrée à l’histoire et à l’architecture françaises,<br />

parmi lesquels Saiwt-Pierre-Aigle, Couvrelles et le v d <strong>de</strong> Morsain <strong>de</strong> Maxime <strong>de</strong><br />

Sars, un volume <strong>de</strong>s Voyages en France <strong>de</strong> Ardouin Dumazet, plusieurs mono-<br />

graphies <strong>de</strong> Longpont, un bulletin du centenaire <strong>de</strong> la société académique <strong>de</strong><br />

Saint-Quentin, etc. On note aussi la présence d’une liasse <strong>de</strong> L’Argus du<br />

Soissonrrciìs ( 1852-60) et d’une série <strong>de</strong> Bidletins clr lu Société arcliéologiqiie <strong>de</strong><br />

Creil. Bernard Ancien avait aussi conservé, <strong>de</strong>puis 1940, la totalité <strong>de</strong>s journaux<br />

locaux ; ils ont été remis à la bibliothèque <strong>de</strong> Soissons.<br />

Les Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne<br />

Bernard Ancien avait recueilli <strong>de</strong>s fragments importants (7 mètres<br />

linéaires) <strong>de</strong>s minutes notariales <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s Bureau (1578-1 822) et Dulong ( 1 601-<br />

1687) <strong>de</strong> Soissons. Ils furent remis aux Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne afin<br />

<strong>de</strong> réintégrer les minutiers dont ils provenaient et que les notaires concernés<br />

venaient <strong>de</strong> déposer. I1 faut y ajouter 1,5 mètres d’archives notariales diverses,<br />

provenant <strong>de</strong> recherches personnelles qui n’ont pas été encore inventoriées, ainsi<br />

qu’une étu<strong>de</strong> concernant la famille Charié aux XVII‘, XVIII’ et XIX‘ siècles et<br />

<strong>de</strong>ux volumes reliés <strong>de</strong> L’Argus clLi Soissonnais, correspondant à l’année 19 12,<br />

qui ont comblé une lacune <strong>de</strong> la collection que possédait les Archives départe-<br />

mentales.<br />

Le musée <strong>de</strong> Soissons<br />

Bien que n’étant pas archiologue, Bernard Ancien avait recueilli une gran-<br />

<strong>de</strong> quantité d’objets provenant <strong>de</strong> fouilles ou <strong>de</strong> découvertes fortuites dans le<br />

Soissonnais. Une partie <strong>de</strong> ces objets a été confiée au inusée <strong>de</strong> Soissons en <strong>de</strong>ux<br />

dépôts effectués en 1990 et 1992.<br />

Le premier portait sur 5.3 objets divers : une amphore, <strong>de</strong>s bijoux gaulois,<br />

une urne funéraire, une francisque, <strong>de</strong>s pavés médiévaux, etc. Figuraient égale-<br />

ment une plaque-boucle <strong>de</strong> ceinturon mérovingien et une plaque du sarcophage<br />

<strong>de</strong> saint Voué I”. A cette occasion furent restitués au musée une dimine d’objets

Br riici rcl A I I c.ic)ri 31<br />

provenant <strong>de</strong> ses collections et qui avaient disparu <strong>de</strong>puis la première guerre<br />

mondiale (vases gaulois et gallo-romains, un objet égyptien, etc.)<br />

Le second dép6t portait sur 199 objets divers, parini lesquels <strong>de</strong>s monnaies<br />

romaines, <strong>de</strong>s pavés émaillés, <strong>de</strong>s poteries gauloises provenant <strong>de</strong> la nécropole <strong>de</strong><br />

Pernant, <strong>de</strong>s pierres taillées, dcs vasa et céramiques gallo-romains, etc. Un<br />

tableau <strong>de</strong> V. Salingre, peintre soissonnais, représentant l’abbaye <strong>de</strong> Saint-Jean-<br />

<strong>de</strong>s-Vignes et l’ancien couvent <strong>de</strong>s Capucins en 1906, fut aussi remis au musée.<br />

Des Cléments <strong>de</strong> pavage provenant du chlteau <strong>de</strong> Fère-en-Tar<strong>de</strong>nois et qui figu-<br />

raient dans les collections du musée furent également restitués à cette occasion I’.<br />

La société historique <strong>de</strong> Soissons<br />

Les notices <strong>de</strong> villages<br />

Les textes <strong>de</strong>s conférences et les notes <strong>de</strong> visite <strong>de</strong> Bernard Ancien n’ont<br />

pas tous été conservés Les premières conférences ont été généralement<br />

publiées dans les Bir1letiri.s <strong>de</strong> lu SociPtP historique <strong>de</strong> Soissons. D’autres sont res-<br />

tées dans les dossiers <strong>de</strong> villages mais une partie a été déposée à la Société histo-<br />

rique <strong>de</strong> Soissons par Geneviève Cordonnier qui avait pris soin <strong>de</strong> les rassembler<br />

au fur et à mesure. Cela représente <strong>de</strong>ux gros classeurs dans lesquels les notes<br />

sont rangées par ordre alphabétique <strong>de</strong>s lieux auxquels elles se rapportent. Ces<br />

documents concernent les conférences et visites <strong>de</strong>s années soixante-dix et<br />

quatre-vingt. Très souvent, les textes comportent <strong>de</strong>s références et notes <strong>de</strong> bas <strong>de</strong><br />

page qui permettraient <strong>de</strong> les publier sans modification. Certaines notices <strong>de</strong> vil-<br />

lages sont accompagnées <strong>de</strong> plans, calques, copies <strong>de</strong> pièces d’archives, etc.<br />

Parmi les étu<strong>de</strong>s les plus remarquables, signalons Courtieux ; les seigneurs <strong>de</strong> la<br />

Tour ; le moulin <strong>de</strong> Largny ; Septmonts ; le chliteau <strong>de</strong> Vez pendant la guerre <strong>de</strong><br />

Cent Ans ; Saint Louis et le Soissonnais ; le Soissonnais et les guerres <strong>de</strong> reli-<br />

gion ; le général Drouet d’Erlon ; Gérard <strong>de</strong> Nerval ; Thumery ; le blason <strong>de</strong>s trois<br />

pucelles ; une histoire <strong>de</strong> bouteille vi<strong>de</strong> ; la succession du duc d’Aumale, etc.<br />

Un troisième classeur rassemble 49 notices historiques <strong>de</strong> villages consti-<br />

tuées à partir <strong>de</strong> documents divers complétés <strong>de</strong> notes <strong>de</strong> Bernard Ancien. Elles<br />

lui avaient été données par une personne <strong>de</strong> Berzy-le-Sec dans les années cin-<br />

quante. Parmi elles, figurent 21 notices manuscrites, écrites en 1884-85 par <strong>de</strong>s<br />