You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Chopin face à l’exil 20<br />

Wilhelm von Lenz avait décrit les mazurkas <strong>de</strong> Chopin<br />

comme les « carnets <strong>de</strong> voyage <strong>de</strong> son âme » : expression qui<br />

convient également à d’autres œuvres écrites dans <strong>la</strong> foulée<br />

<strong>de</strong> l’exil polonais, entre 1830 et 1835, et dont <strong>la</strong> plus<br />

emblématique est l’Étu<strong>de</strong> op. 10 n° 12, fréquemment<br />

appelée « Révolutionnaire », <strong>la</strong> légen<strong>de</strong> vou<strong>la</strong>nt que Chopin<br />

l’ait composée après l’annonce <strong>de</strong> <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> Varsovie en<br />

1831 (toutefois le titre n’émane pas <strong>de</strong> Chopin, qui répugna<br />

toujours à l’utilisation <strong>de</strong> titres <strong>de</strong>scriptifs alors forts en<br />

vogue). La tentation d’une lecture programmatique a<br />

également influencé bien <strong>de</strong>s commentateurs du Scherzo<br />

op. 20 n° 1 (c. 1835, dédié à Thomas Albrecht), page dont<br />

les convulsions liminaires se résorbent ensuite dans une<br />

berceuse <strong>de</strong> Noël du folklore polonais, « Lu<strong>la</strong>jze Jezuniu »<br />

(Fais dodo petit Jésus), harmonisée à <strong>la</strong> manière d’un<br />

choral.<br />

Mais c’est <strong>la</strong> mazurka, danse polonaise à trois temps<br />

fréquemment accentuée sur le <strong>de</strong>uxième, qui a permis<br />

à Chopin <strong>de</strong> sublimer au mieux son mal du pays,<br />

particulièrement à fleur <strong>de</strong> note dans les mazurkas<br />

<strong>de</strong> l’op. 6 et 7 composées à Vienne (c. 1830-1832) et <strong>de</strong><br />

l’op. 17, composées à Paris (c. 1832-1833). À propos <strong>de</strong> ces<br />

<strong>de</strong>rnières, <strong>la</strong> Revue et Gazette musicale <strong>de</strong> Paris y entendit<br />

« l’expression d’une sombre mé<strong>la</strong>ncolie comme celle d’une joie<br />

excentrique » : seraient-ce les nouvelles du soulèvement<br />

polonais <strong>de</strong> 1830 qui les auraient teintées <strong>de</strong> zal, terme<br />

intraduisible signifiant une nostalgie mêlée <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>ncolie<br />

et <strong>de</strong> regret ? C’est ce même zal qui semble percer sous le<br />

lumineux mi majeur <strong>de</strong> l’Étu<strong>de</strong> n° 3, <strong>la</strong>quelle, selon le<br />

manuscrit éditorial, doit s’enchaîner avec <strong>la</strong> fougueuse<br />

Étu<strong>de</strong> n° 4, ou encore sous les chromatismes <strong>de</strong> l’Étu<strong>de</strong> n° 6,<br />

quasi-nocturne à <strong>la</strong> polyphonie ouvragée.<br />

On entendra également un écho <strong>de</strong> mazurka dans les<br />

contours un rien rustiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Valse op. 70 n° 1 (1832) qui<br />

oscille entre valse « bril<strong>la</strong>nte » et valse « mé<strong>la</strong>ncolique » pour<br />

ce qui est <strong>de</strong> sa partie centrale aux réminiscences<br />

schubertiennes. Pour ne rien dire du Nocturne op. 15 n° 3,<br />

qui commence sur une mélodie accentuée à <strong>la</strong> mazur, et se<br />

termine comme une énigme par un choral marqué religioso,<br />

indication troub<strong>la</strong>nte qui en a poussé plus d’un à justifier<br />

une intention extra-musicale chez Chopin. Le triptyque <strong>de</strong><br />

l’op. 15 (1833) est complété par <strong>de</strong>ux nocturnes jumeaux<br />

pour ce qui est <strong>de</strong> leur forme en arche ABA’, avec leur<br />

section centrale contrastante (respectivement con fuoco et<br />

doppio movimento), tandis que le traitement mélodique est<br />

complémentaire, canto spianato pour le premier, canto fiorito<br />

pour le <strong>de</strong>uxième.<br />

Par contraste, <strong>la</strong> volubilité <strong>de</strong>s méconnus Rondo op. 16<br />

(c. 1832) et Boléro op. 19 (1834) sont comme <strong>de</strong>s<br />

réminiscences du Chopin d’avant l’exil, tel un <strong>de</strong>rnier<br />

hommage au stile bril<strong>la</strong>nte qui marqua les débuts <strong>de</strong> sa<br />

production. Le délicieux pastiche du Boléro juxtapose<br />

intention hispanisante et rythme <strong>de</strong> polonaise, tandis que<br />

le Rondo doit beaucoup <strong>de</strong> son brio digital à sa dédicataire<br />

Caroline Hartmann, élève <strong>de</strong> Chopin puis <strong>de</strong> Liszt.<br />

J.W.<br />

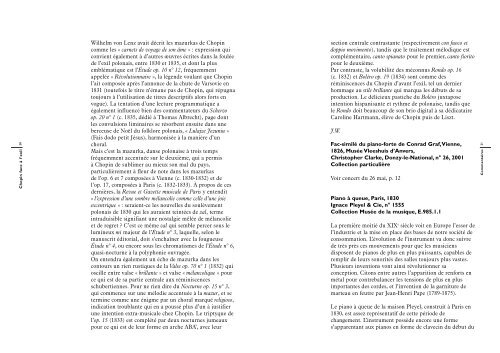

Fac-similé du piano-forte <strong>de</strong> Conrad Graf,Vienne,<br />

1826, Musée Vleeshuis d’Anvers,<br />

Christopher C<strong>la</strong>rke, Donzy-le-National, n° 26, 2001<br />

Collection particulière<br />

Voir concert du 26 mai, p. 12<br />

Piano à queue, Paris, 1830<br />

Ignace Pleyel & Cie, n° 1555<br />

Collection Musée <strong>de</strong> <strong>la</strong> m<strong>usique</strong>, E.985.1.1<br />

La première moitié du XIX e siècle voit en Europe l’essor <strong>de</strong><br />

l’industrie et <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> notre société <strong>de</strong><br />

consommation. L’évolution <strong>de</strong> l’instrument va donc suivre<br />

<strong>de</strong> très près ces mouvements pour que les musiciens<br />

disposent <strong>de</strong> pianos <strong>de</strong> plus en plus puissants, capables <strong>de</strong><br />

remplir <strong>de</strong> leurs sonorités <strong>de</strong>s salles toujours plus vastes.<br />

Plusieurs inventions vont ainsi révolutionner sa<br />

conception. Citons entre autres l’apparition <strong>de</strong> renforts en<br />

métal pour contreba<strong>la</strong>ncer les tensions <strong>de</strong> plus en plus<br />

importantes <strong>de</strong>s cor<strong>de</strong>s, et l’invention <strong>de</strong> <strong>la</strong> garniture <strong>de</strong><br />

marteau en feutre par Jean-Henri Pape (1789-1875).<br />

Le piano à queue <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison Pleyel, construit à Paris en<br />

1830, est assez représentatif <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

changement. L’instrument possè<strong>de</strong> encore une forme<br />

s’apparentant aux pianos en forme <strong>de</strong> c<strong>la</strong>vecin du début du<br />

Commentaires 21