e4732470-9ae5-4063-b56b-55a467e9dd0b?version=1

e4732470-9ae5-4063-b56b-55a467e9dd0b?version=1

e4732470-9ae5-4063-b56b-55a467e9dd0b?version=1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

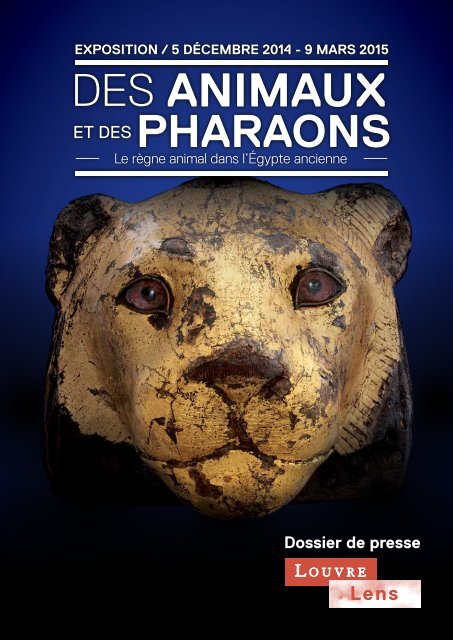

EXPOSITION / 5 DÉCEMBRE 2014 - 9 MARS 2015<br />

DES ANIMAUX<br />

ET DES<br />

PHARAONS<br />

Le règne animal dans l’Égypte ancienne<br />

Dossier de presse

2<br />

1

3<br />

sommaire<br />

Communiqué de presse 5<br />

Introduction<br />

7<br />

Avant-propos d’Hélène Guichard, commissaire de l’exposition 8<br />

Chronologie de l’Égypte ancienne 9<br />

Généralités sur la faune de l’Égypte ancienne 10<br />

L’exposition<br />

13<br />

Parcours de l’exposition 14<br />

Focus sur quelques œuvres 20<br />

Catalogue de l’exposition 30<br />

Autour de l’exposition<br />

33<br />

Spectacles et conférences à la Scène 34<br />

Animations et conférences au Centre de ressources35<br />

Nocturnes événementielles 35<br />

Bonus<br />

37<br />

Les 10 principales divinités animales 38<br />

Le saviez-vous 39<br />

Partenaires<br />

41<br />

Fondation d’entreprise Total, mécène de l’exposition 42<br />

Palais des Beaux-Arts de Lille : exposition « Sésostris III,<br />

pharaon de légende » et colloque scientifique 43<br />

Partenaires médias 43<br />

Informations générales<br />

45<br />

Informations pratiques 46<br />

Contacts presse 47<br />

Visuels libres de droits 47

4<br />

2

5<br />

communiqué de presse<br />

Exposition du 5 décembre 2014 au 9 mars 2015<br />

DES ANIMAUX ET DES PHARAONS<br />

Le règne animal dans l’Égypte ancienne<br />

Dans l’Égypte ancienne, les Hommes vivent en harmonie avec la nature, qu’ils observent avec une extraordinaire<br />

attention. Ils entretiennent notamment un rapport tout à fait singulier avec les animaux. Le Louvre-<br />

Lens révèle pour la première fois toutes les facettes de ce lien si particulier qui unit les Égyptiens au monde<br />

animal. À travers 430 œuvres, l’exposition ressuscite une faune aujourd’hui en partie disparue d’égypte, et<br />

rappelle à quel point son rôle est essentiel dans la civilisation pharaonique.<br />

Les animaux sont omniprésents dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Ils sont chassés, élevés ou domestiqués,<br />

mais également sacrifiés ou vénérés. Ils sont tour à tour denrée alimentaire, moyen de transport, remède médical, compagnon<br />

et objet de culte. Très rapidement, les Égyptiens s’emparent aussi des animaux pour exploiter de diverses manières<br />

les images symboliques que chacun d’entre eux véhicule. C’est ainsi que la figure animale est utilisée pour traduire des<br />

idées, dans un langage qui peut être rédigé ou représenté. Elle constitue à ce titre un pilier de la pensée égyptienne, qu’elle<br />

soit religieuse, funéraire ou politique.<br />

L’exposition propose au visiteur une double approche, à la fois pédagogique et esthétique.<br />

Elle permet tout d’abord l’acquisition de connaissances au fil d’un parcours structuré en neuf sections thématiques. Celui-ci<br />

offre une progression logique, de la simple perception matérielle de créatures réelles évoluant dans leur milieu naturel,<br />

à leur transposition dans le langage codifié de la pensée égyptienne. Au fil des différentes séquences, le sujet central<br />

de la figure animale permet d’aborder de nombreux aspects de la civilisation égyptienne, tels que l’élevage,<br />

l’écriture, les divinités ou encore les rites funéraires. Il permet aussi d’en couvrir toute la chronologie, de la<br />

fin de la préhistoire jusqu’à l’époque romaine.<br />

Parallèlement, l’exposition dévoile la richesse et la variété de la production artistique suscitée par le règne<br />

animal, source infinie d’inspiration. D’une amulette en forme de grenouille à la sculpture monumentale des babouins de<br />

l’obélisque de Louxor, en passant par le cercueil d’un serpent ou la momie d’un ibis, plus de 430 objets sont réunis. En<br />

dehors des spécimens zoologiques issus de muséums d’histoire naturelle, tous proviennent de la collection égyptologique<br />

du Louvre, l’une des principales au monde. Une partie des œuvres sort exceptionnellement des réserves. Certaines<br />

n’ont jamais été exposées, ou très rarement. Près des deux tiers ont été restaurées pour l’occasion, notamment dans<br />

l’atelier visible et visitable du Louvre-Lens.<br />

Le parcours de l’exposition est enrichi de dispositifs multimédia. En particulier, une table tactile permet aux visiteurs<br />

de manipuler des momies animales en 3D et d’en découvrir l’intérieur, grâce à des images réalisées au scanner<br />

médical.<br />

À la Scène du Louvre-Lens, spectacles, conférences et événements festifs prolongent le propos de l’exposition : concerthommage<br />

à Farid El Atrache, contes traditionnels, banquet littéraire, bal costumé animalier, carte blanche au chorégraphe<br />

« égyptophile » Olivier Dubois, performance de Jeff Mills sur des images tournées au Louvre, etc.<br />

Commissaire de l’exposition : Hélène Guichard, conservateur en chef au département des Antiquités égyptiennes<br />

du musée du Louvre. Assistée de Catherine Bridonneau et Fanny Hamonic.<br />

Scénographie : MAW – Maffre Architectural Workshop.<br />

3

Introduction<br />

7

8<br />

avant-propos<br />

Par Hélène Guichard, commissaire de l’exposition<br />

Égyptologues, amateurs, étudiants ou voyageurs savent tous que la figure animale est omniprésente dans les témoignages<br />

artistiques que nous ont laissés les anciens Égyptiens. Ces curieuses divinités – corps humain à tête animale ou corps<br />

animal à tête humaine – pour extraordinaires qu’elles soient, ne nous étonnent plus et sont l’image de marque, dans<br />

l’imaginaire collectif, de la civilisation égyptienne. De même, les scènes de la vie quotidienne où évoluent chats, singes et<br />

gazelles, ou encore les scènes agricoles qui couvrent les parois des mastabas, ces tombes caractéristiques de l’Ancien<br />

Empire, nous rendent l’Égypte ancienne singulièrement proche et familière. Il est vrai que l’animal est une référence<br />

commune autour de laquelle, à travers les siècles et au gré des civilisations, les hommes se rejoignent et se retrouvent.<br />

Pourtant, le rapport que les Égyptiens ont entretenu avec les représentants du règne animal n’a pas toujours été<br />

justement compris et le jugement qu’ont porté sur lui les historiens grecs et romains, les penseurs chrétiens des origines<br />

et les observateurs occidentaux modernes, se transmettant des idées reçues et des interprétations hasardeuses, n’a<br />

jamais été à l’honneur de la civilisation égyptienne. L’égyptologie, avec l’aide des zoologistes, s’est bien sûr emparée<br />

du sujet dès le 19 e siècle, mais l’iconographie est tellement riche qu’elle constitue, de nos jours encore, un vaste terrain<br />

d’enquête. Et la qualité esthétique et la force évocatrice des productions artistiques égyptiennes sont telles qu’aux plaisirs<br />

de l’identification et de la recherche égyptologique s’ajoute, sans conteste, la délectation. C’est donc à partager ces<br />

plaisirs que notre exposition prétend inviter le visiteur.<br />

Quelle était la faune antique qui s’offrait à l’observation des Égyptiens Admirable ou redoutable, comment l’ont-ils<br />

apprivoisée, chassée ou exploitée Comment se sont-ils approprié ces formes fascinantes pour exprimer autre chose<br />

que la simple beauté animale Quelles sont les motivations qui les ont incités à représenter leurs dieux et leurs rois<br />

comme des bêtes Pourquoi ont-ils sacrifié et momifié des multitudes d’animaux, du plus humble au plus spectaculaire <br />

Autant de questions que l’on peut légitimement se poser et auxquelles l’exposition tentera d’apporter des éléments de<br />

réponse tout en fournissant au visiteur des clés de compréhension et le loisir de contempler, de la gracile gazelle au<br />

taureau puissant, le spectacle d’une faune sublimée par l’habileté des artistes égyptiens.<br />

La vocation de l’archéologue étant de restituer et de dévoiler, par son enquête minutieuse et patiente, les aspects d’un<br />

monde révolu, la faune antique du Nil offre ce merveilleux avantage d’apporter un éclairage essentiel sur de nombreux<br />

volets de la civilisation pharaonique. Les témoins sont innombrables – sculptures, reliefs, peintures, sources écrites,<br />

momies, restes animaux – et les disciplines multiples – histoire et histoire de l’art, épigraphie, archéozoologie – et c’est<br />

donc tout un champ d’investigation et une foule d’indices qui s’offrent à nos recherches. C’est pourquoi il nous a semblé<br />

pertinent de faire un point de la question et de livrer une vision de l’Égypte ancienne, profane et sacrée, à travers le prisme<br />

du monde animal.<br />

Dans cet objectif, plus de 430 œuvres et documents ont été sélectionnés. Si la plupart sont issus des collections du<br />

département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre, des spécimens naturalisés sont prêtés par le muséum<br />

d’Histoire naturelle de Lille, un volume de la Description de l’Égypte par la Bibliothèque centrale des Musées nationaux, et<br />

quelques œuvres ou objets par le Muséum national d’Histoire naturelle, par le département des Antiquités orientales du<br />

Louvre ou par le musée du Petit Palais (Paris). Dans son itinérance espagnole (Caixa Forum à Madrid à partir d’avril 2015,<br />

puis à Barcelone jusqu’en janvier 2016), l’exposition fera appel à quelques œuvres et spécimens des muséums de Madrid<br />

et de Barcelone, du Museu de Montserrat et du Museu Egipci de Barcelone.<br />

Si les salles du Louvre exposent de manière permanente de nombreuses œuvres figurant à l’exposition, plus de 150 ont<br />

été spécialement sorties des réserves, certaines n’ayant jusqu’à présent jamais été exposées au public. L’occasion pour<br />

elles de bénéficier d’opérations de restauration, d’un certain nombre d’analyses de matériaux (notamment d’analyses<br />

xylologiques pour identifier les essences de bois – indigènes ou importés – utilisés pour les façonner), mais aussi d’être<br />

publiées pour la première fois.<br />

Enfin, une opération d’examen tomodensitométrique 1 de 14 des momies animales exposées a été mise en place sous la<br />

houlette d’un médecin radiologue et avec le concours d’un cabinet vétérinaire équipé d’un scanner. L’imagerie médicale<br />

obtenue dans ce cadre et interprétée par des experts a permis de collecter des informations scientifiques inédites sur ces<br />

momies (nature de l’animal embaumé, type de mise à mort, techniques mises en œuvre par les embaumeurs, etc.). Elle a<br />

de surcroît été exploitée pour concevoir un dispositif multimédia qui offrira au visiteur l’opportunité de procéder lui-même<br />

à l’autopsie virtuelle de quelques spécimens.<br />

La mise en regard du répertoire animalier, des spécimens naturalisés et des momies animales, des productions artistiques,<br />

des objets de la vie quotidienne et des témoignages des croyances religieuses et funéraires, permettra, nous le souhaitons,<br />

de sensibiliser les publics à l’intérêt et aux charmes de ce monde animal tel que l’ont connu et exprimé, avec intelligence<br />

et sensibilité, les anciens Égyptiens.<br />

1 <br />

Tomodensitométrie : technique d’imagerie médicale qui consiste à mesurer, au moyen d’un scanner, l’absorption des rayons X par les tissus puis, par<br />

traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques.

9<br />

chronologie de l’égypte ancienne<br />

Vers 3900-3100 avant J.-C. : époque prédynastique<br />

(Nagada)<br />

Peuplement de la vallée du Nil, formation de villages,<br />

développement de l’agriculture et de l’élevage.<br />

Vers 3100-2700 avant J.-C. : époque Thinite<br />

1 re et 2 e dynasties.<br />

Fondation de l’État pharaonique.<br />

Naissance de l’écriture hiéroglyphique.<br />

2700-2200 avant J.-C. : Ancien Empire<br />

3 e à 6 e dynasties.<br />

Capitale : Memphis.<br />

Puissance de l’administration centrale et de l’autorité du<br />

pharaon.<br />

Importance du culte du dieu Rê.<br />

Première pyramide en pierre à Saqqara et construction<br />

des trois grandes pyramides de Khéops, Khéphren et<br />

Mykérinos à Giza.<br />

2200-2033 avant J.-C. : Première Période<br />

intermédiaire<br />

7 e à 11 e dynasties.<br />

Affaiblissement du pouvoir central, troubles politiques et<br />

sociaux.<br />

2033-1710 avant J.-C. : Moyen Empire<br />

11 e à 13 e dynasties.<br />

Capitale : Licht.<br />

Colonisation de la Nubie (au sud du royaume). Mise en<br />

valeur de la région du Fayoum (au sud-ouest du Caire).<br />

Règne notamment des Sésostris.<br />

Règne notamment d’Hatchepsout, des Thoutmosis, des<br />

Amenhotep (ou Aménophis), d’Akhénaton (et son épouse<br />

Néfertiti), de Toutânkhamon et des Ramsès.<br />

1069-664 avant J.-C. : Troisième Période<br />

intermédiaire<br />

21 e à 25 e dynasties.<br />

Domination par des dynasties d’origine libyenne puis par<br />

des souverains venus du Soudan.<br />

664-332 avant J.-C. : Basse Époque<br />

26 e à 30 e dynasties.<br />

Début de période marqué par le règne des Psammétique,<br />

qui chassent les envahisseurs.<br />

Brillante production artistique caractérisée par un retour à<br />

l’archaïsme et un renouveau de la statuaire.<br />

Domination progressive par les Perses.<br />

Arrivée d’Alexandre le Grand en Égypte en 332 avant J.-C.<br />

332-30 avant J.-C. : Époque ptolémaïque<br />

L’Égypte est dirigée par la dynastie des Ptolémée,<br />

pharaons d’origine grecque.<br />

48-30 avant J.-C. : règne de Cléopâtre VII, dernière reine<br />

de l’Égypte pharaonique.<br />

Conquête par Auguste.<br />

30 avant J.-C.-395 après J.-C. : époque romaine<br />

L’Égypte est une province romaine.<br />

1710-1550 avant J.-C. : Deuxième Période<br />

intermédiaire<br />

14 e à 17 e dynasties.<br />

Capitale : Avaris.<br />

Invasion et domination par les Hyksos venus d’Asie de<br />

l’ouest.<br />

1550-1069 avant J.-C. : Nouvel Empire<br />

18 e à 20 e dynasties.<br />

Capitale : Thèbes.<br />

Apogée de la civilisation pharaonique.<br />

Importance du culte du dieu Amon.<br />

Construction des grands temples de Karnak, Louxor et<br />

Abou-Simbel, fondation des nécropoles de la Vallée des<br />

Rois et de la Vallée des Reines.<br />

5

10<br />

généralités sur la faune sauvage de l’égypte ancienne<br />

L’environnement de l’Égypte actuelle diffère de ce qu’il était dans l’Antiquité. Au fil du temps, les changements climatiques<br />

et l’intervention de l’Homme ont profondément modifié l’écosystème. Mais les textes et surtout les images qui nous<br />

sont parvenus de l’Égypte ancienne témoignent de l’existence d’une faune et d’une flore extrêmement diversifiées. Les<br />

œuvres présentées dans l’exposition du Louvre-Lens forment un bestiaire riche d’une soixantaine d’espèces animales, en<br />

partie disparues du pays aujourd’hui.<br />

Le paysage de l’Égypte ancienne est largement façonné par le Nil et son exceptionnel phénomène de crue, qui ne se<br />

produit pourtant plus depuis la construction du grand barrage d’Assouan inauguré en 1971.<br />

Chaque année, les rives du fleuve se trouvaient sous les eaux durant les quatre mois d’été. Grâce au précieux limon<br />

déposé par les crues, les bords du Nil et la région du Delta étaient recouverts de fourrés de papyrus et de roselières.<br />

Ces espaces marécageux étaient peuplés d’insectes, dont les sauterelles, et de nombreux oiseaux aquatiques : canards,<br />

cormorans, hérons, huppes, ibis, oies sauvages et poules d’eau. Le fleuve lui-même regorgeait de poissons - anguilles,<br />

mulets, perches, poissons-chats, tilapias - mais aussi de crocodiles, grenouilles, hippopotames, loutres et tortues. Le Nil<br />

constituait donc une importante ressource alimentaire : les Égyptiens pêchaient dans ses eaux et chassaient sur ses<br />

rivages, qui attiraient aussi le gibier et le bétail. Les animaux étaient également recherchés pour les matières premières<br />

qu’ils fournissaient : cuir, peau, corne, os, ivoire, plumes, etc., utilisés dans l’artisanat et la pharmacopée.<br />

De part et d’autre du Nil se trouvent d’immenses étendues arides : le désert libyque à l’ouest, le désert arabique puis le<br />

Sinaï à l’est. Hostiles et incultes, ces terres étaient infestées de chacals, chiens sauvages, hyènes, mangoustes, scorpions<br />

et serpents. Y vivaient également des autruches, chassées par les Égyptiens pour leurs plumes, utilisées notamment pour<br />

la réalisation des grands éventails d’apparat des pharaons.<br />

Aux périodes les plus anciennes, de larges secteurs de savanes humides - disparues par la suite - couvraient une partie<br />

de ce qui est aujourd’hui désertique. Partiellement boisés d’acacias et de figuiers sycomores, ils étaient abondamment<br />

peuplés de fauves et de gibier, qui se sont ensuite raréfiés : antilopes, bouquetins, bubales, gazelles, hyènes, oryx. À la<br />

période prédynastique, on y trouvait même des éléphants, des girafes et des rhinocéros, que l’aridité croissante fera<br />

fuir vers le sud. Au cours des III e et II e millénaires avant notre ère, c’était le royaume des lions et des léopards. Mais ils<br />

disparaîtront eux aussi, au fur et à mesure que les proies se feront moins nombreuses.<br />

Il faut enfin imaginer le ciel peuplé de nombreuses espèces d’oiseaux, sédentaires ou migrateurs : buses, chouettes,<br />

éperviers, faucons, huppes, loriots, moineaux, pigeons et vautours.<br />

Liste des animaux à découvrir dans l’exposition :<br />

Amphibiens<br />

Grenouille<br />

Arachnides<br />

Scorpion du Sahara<br />

Échinoidés<br />

Oursin-crayon<br />

Gastéropodes<br />

Cauris<br />

Insectes<br />

Abeille<br />

Scarabée bousier<br />

Mammifères<br />

Âne<br />

Antilope<br />

Babouin<br />

Bélier, mouton, brebis<br />

Bœuf, vache, taureau<br />

Bouquetin<br />

Cercopithèque (singe vert)<br />

Chacal<br />

Chat<br />

Cheval<br />

Chien<br />

Éléphant<br />

Gazelle<br />

Genette<br />

Girafe<br />

Hérisson<br />

Hippopotame<br />

Hyène<br />

Lièvre<br />

Lion<br />

Lycaon<br />

Mangouste d’Égypte<br />

Musaraigne<br />

Oryctérope<br />

Oryx<br />

Panthère, léopard<br />

Porc, truie, cochon sauvage<br />

Souris<br />

Oiseaux<br />

Aigrette<br />

Autruche<br />

Caille<br />

Canard<br />

Chouette<br />

Faucon<br />

Flamant rose<br />

Héron cendré<br />

Huppe fasciée<br />

Ibis sacré<br />

Loriot<br />

Martin pêcheur<br />

Oie<br />

Vanneau huppé<br />

Vautour<br />

Poissons<br />

Anguille<br />

Barbeau<br />

Mormyre<br />

Mulet<br />

Perche du Nil<br />

Poisson-ballon du Nil<br />

Poisson-chat<br />

Tilapia<br />

Reptiles<br />

Cobra<br />

Crocodile du Nil<br />

Vipère à cornes

6<br />

11

L’exposition<br />

13

14<br />

parcours de l’exposition<br />

Section 1<br />

UN PEU DE ZOOLOGIE…<br />

La faune de l’Égypte ancienne<br />

Nul besoin d’être égyptologue pour apprécier combien la figure animale<br />

s’épanouit dans l’art égyptien, selon des formes et dans des contextes<br />

multiples. Cette profusion de représentations et le spectacle du culte rendu aux<br />

animaux sacrés ont conduit philosophes et historiens classiques à considérer les<br />

Égyptiens comme de vulgaires et simplistes zoolâtres.<br />

8<br />

Parmi d’autres, Clément d’Alexandrie (vers 150-215 après J.-C.) tourne en<br />

dérision ces pratiques avec condescendance : « Les temples égyptiens […] sont<br />

magnifiquement construits ; les cours sont environnées de colonnes […] ; les<br />

naos 2 resplendissent de l’éclat de l’or, de l’argent, de l’électrum et des pierres<br />

précieuses de l’Inde et de l’Éthiopie ; les sanctuaires sont ombragés par des<br />

voiles tissés d’or ; mais si vous avancez dans le fond du temple, et que vous<br />

cherchiez la statue du dieu auquel il est consacré […], que voyez-vous alors <br />

Un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque animal de ce genre ! Le<br />

Dieu des Égyptiens paraît… C’est une bête sauvage, se vautrant sur un tapis de<br />

pourpre ! » (Le Pédagogue, livre 3, chapitre 2).<br />

Cette réputation de zoolâtrie s’est ancrée dans la pensée occidentale jusqu’à<br />

l’époque moderne, avant que l’égyptologie scientifique du 19 e siècle n’éclaircisse<br />

la complexité du sentiment religieux des Égyptiens et n’interprète avec plus<br />

de justesse leur rapport au monde animal. Les Égyptiens n’adoraient pas des<br />

fauves : ils choisissaient soigneusement des formes animales pour en faire une<br />

manifestation de l’essence divine accessible aux humains. Leur représentation<br />

tient un discours religieux, symbolique ou politique, fondé sur l’observation<br />

minutieuse, inlassable, de la nature.<br />

Dans la lignée des savants qui accompagnèrent l’expédition militaire de<br />

Bonaparte en Égypte (1798-1801), les naturalistes ont participé à la réhabilitation<br />

de la civilisation égyptienne. Les représentations animales ne sont pas fortuites :<br />

elles sont étudiées, délibérées. Pour le comprendre, il faut s’appuyer sur la<br />

zoologie et l’éthologie 3 , afin d’identifier les différentes espèces, mais aussi de<br />

saisir les raisons qui en ont fait des modèles et, en fin de compte, les signes d’un<br />

véritable langage.<br />

Cette section de l’exposition passe en revue les principales espèces animales<br />

de l’Égypte ancienne, à travers des statues, figurines, reliefs et autres objets<br />

archéologiques, mais aussi des aquarelles, un volume de planches zoologiques<br />

ainsi que douze spécimens naturalisés, parmi lesquels un singe, une hyène,<br />

un hérisson ou encore un vautour. De courts extraits de films documentaires<br />

animaliers présentent certains de ces animaux dans leur contexte naturel.<br />

2<br />

Naos <br />

: sanctuaire des temples égyptiens, le naos désigne aussi la petite chapelle de pierre ou de<br />

bois qui y est placée afin de recevoir la statue de la divinité.<br />

3<br />

Éthologie : étude du comportement animal.

15<br />

Section 2<br />

OBSERVÉS, ADMIRÉS, REDOUTÉS<br />

L’animal dans son environnement naturel<br />

9<br />

Devant le spectacle de la vie sauvage, dans les déserts sableux ou montagneux,<br />

les bords du Nil et ses marécages, les plaines agricoles et les jardins ou les<br />

bosquets, les Égyptiens donnent libre cours à leur sens aigu de l’observation.<br />

La faune nilotique et son environnement naturel offrent une source d’inspiration<br />

inépuisable aux dessinateurs et aux sculpteurs. À partir des formes schématiques<br />

et épurées de l’époque prédynastique (vers 3900-3100 avant J.-C.), les artistes<br />

s’essayent à rendre les morphologies et l’anatomie de leurs modèles, aussi bien<br />

que les pelages, les plumages colorés, les peaux ou les écailles luisantes. Les<br />

animaux suscitant leur admiration, mais aussi les bêtes sauvages dangereuses<br />

qui engendrent une crainte quasiment sacrée, sont représentés sous de multiples<br />

formes. Dans cet exercice, la création artistique balance en permanence entre<br />

tentation naturaliste et interprétation conventionnelle fondée, cependant, sur<br />

le souci de décrire avec précision le modèle et d’en brosser sans ambiguïté les<br />

traits les plus significatifs.<br />

En complément des œuvres exposées, deux diaporamas restituent les paysages<br />

et le contexte environnemental de l’Égypte ancienne. Le premier évoque les trois<br />

grands biotopes égyptiens que sont le fleuve, le désert et les plaines agricoles.<br />

Le second présente des scènes issues de monuments funéraires, figurant des<br />

animaux dans leur environnement naturel.<br />

Section 3<br />

CHASSÉS, ÉLEVÉS, CONSOMMÉS<br />

L’animal comme moyen de subsistance<br />

Chasse et pêche mais aussi capture et élevage font de l’animal, sauvage ou<br />

domestique, un important moyen de subsistance. De très nombreuses espèces<br />

sont concernées, même les plus improbables. Les sources iconographiques sont<br />

riches de scènes détaillant la chasse au bâton de jet ou à l’arc, la capture au<br />

filet, la pêche au harpon, la préparation des poissons, le gavage des oies (et<br />

même des hyènes !) ou encore l’abattage du bétail. Cependant, les sources<br />

textuelles et les données archéozoologiques 4 , collectées sur les chantiers de<br />

fouille, montrent que certaines denrées carnées étaient généralement réservées<br />

aux classes les plus aisées. Quoi qu’il en soit, la consommation se poursuit audelà<br />

de la vie terrestre et l’animal est l’une des pièces essentielles de l’offrande<br />

alimentaire, aux morts comme aux dieux. C’est pourquoi, découpé ou désossé,<br />

plumé et prêt à cuire, il figure fréquemment sur les tables et dans les listes<br />

d’offrandes.<br />

La consommation et l’offrande alimentaire<br />

Au même titre que les vivants en ce bas monde, morts et dieux devaient<br />

se sustenter et se désaltérer quotidiennement. C’est pourquoi des tables<br />

d’offrandes chargées de victuailles, en particulier de denrées animales, abondent<br />

aux murs des temples, placées devant les divinités, ou dans les tombes, devant<br />

les défunts. Reflets de la réalité et des denrées fraîches apportées par les<br />

prêtres ou les familles, puisque la représentation vaut pour la réalité, ces images<br />

garantissaient un approvisionnement éternel, entre les mains de porteurs<br />

chargés de pièces de viande ou de bêtes vivantes, ou encore sous la forme de<br />

« modèles », ces simulacres d’offrandes en bois ou en pierre.<br />

10<br />

Cette section est complétée par un diaporama de scènes de chasse, de pêche,<br />

d’élevage et de préparation alimentaire, figurant sur les parois de temples ou<br />

de tombes. Certaines sont reproduites par des relevés graphiques en taille<br />

monumentale sur des cimaises.<br />

4<br />

Archéozoologie <br />

: discipline scientifique qui vise à reconstituer l’histoire des relations naturelles et<br />

culturelles entre l’homme et l’animal par l’étude des restes animaux issus des sites archéologiques.

16<br />

Section 4<br />

UTILISÉS, EMPLOYÉS, EXPLOITÉS<br />

L’animal dans l’agriculture, le transport, la guerre et l’animal comme<br />

matière première<br />

11<br />

Les Égyptiens avaient appris à exploiter les animaux pour leur force physique,<br />

leur résistance, voire leur agilité, au point d’en faire de véritables auxiliaires<br />

économiques et militaires. Domestication et dressage leur permirent ainsi<br />

d’utiliser bétail, ânes et chevaux - et dans certains cas les singes - dans<br />

l’agriculture (labour, repiquage, irrigation, cueillette) et comme moyen de<br />

transport, qu’il s’agisse de transport civil, essentiellement pour les denrées<br />

agricoles et marchandises, ou d’activités guerrières avec l’introduction en<br />

Égypte du cheval et de la charrerie au Nouvel Empire (1550-1069 avant J.-C.).<br />

L’animal et ses produits sont également employés dans l’artisanat, comme<br />

matière première (cuir, peau, ivoire, os, corne, coquille, plumes) pour<br />

confectionner des objets de la vie quotidienne, des accessoires vestimentaires<br />

et des parures d’apparat. Enfin, en complément de la flore et des substances<br />

végétales, la pharmacopée faisait elle-aussi appel à des ingrédients d’origine<br />

animale : excréments, graisse ou sang.<br />

Ici encore, un diaporama présente des scènes issues de monuments, évoquant<br />

l’agriculture, le transport et les activités militaires.<br />

Section 5<br />

ADOPTÉS, PERSONNIFIÉS, CARICATURÉS<br />

L’animal domestique, familier et reflet de l’Homme<br />

12<br />

Faisant preuve de qualités ou d’attitudes proches de celles des humains, l’animal<br />

est volontiers apprivoisé et devient un familier de la maisonnée. À ce titre,<br />

l’animal de compagnie est choyé et traité comme un membre de la famille ; il<br />

porte parfois un nom propre et, lorsqu’il meurt, l’historien Hérodote (vers 484-<br />

420 avant J.-C.) rapporte que ses maîtres prennent le deuil. Les défunts aiment<br />

ainsi à faire représenter auprès d’eux, dans leurs tombes, chat, chien, gazelle ou<br />

singe familiers, voire à les faire embaumer pour qu’ils partagent leur éternité.<br />

Cette intimité quotidienne avec le monde animal a conduit les Égyptiens<br />

à observer les ressemblances et le mimétisme à double sens entre bêtes et<br />

humains. Personnifié au point qu’il en devient un motif d’anthropomorphisme 5<br />

et, au-delà, de caricature humaine, l’animal devient instrument de parodie dans<br />

des scènes satiriques, pleines de cocasserie et souvent à contre-emploi, où les<br />

animaux tiennent la place des hommes : premier pas vers une appropriation de<br />

la figure animale qui devient, sous le trait des artistes, un moyen d’expression<br />

parallèle.<br />

La chapelle du mastaba d’Akhethetep (Ancien Empire, 5 e dynastie, vers<br />

2400 avant J.-C.)<br />

La chapelle du tombeau d’Akhethetep – un dignitaire enterré à Saqqara – a été<br />

achetée et remontée au Louvre en 1903. Dans cette petite pièce rectangulaire,<br />

famille et prêtres funéraires venaient rendre le culte au défunt et déposer des<br />

offrandes alimentaires devant la double fausse-porte matérialisant le passage<br />

entre le monde des vivants et celui des morts. Le fac-similé présenté dans<br />

l’exposition permet d’apprécier la richesse iconographique du décor en basrelief<br />

: le somptueux repas servi au défunt, le défilé de porteurs d’offrandes, les<br />

scènes de travaux agricoles, de chasse, de pêche, d’élevage et de boucherie,<br />

destinés à l’approvisionnement d’Akhethetep dans l’Au-delà.<br />

5 <br />

Anthropomorphisme : tendance à attribuer à un animal ou à un dieu l’apparence, le comportement,<br />

les sentiments, les passions, les idées ou les actes de l’Homme.

17<br />

Section 6<br />

TRANSPOSÉS, MODIFIÉS, CODIFIÉS<br />

L’utilisation intellectuelle de la forme animale<br />

13<br />

Parallèlement à l’exploitation matérielle et domestique de la faune, les figures<br />

animales sont extraites de leur contexte coutumier et transposées de diverses<br />

façons, en fonction des significations que les Égyptiens leur accordent.<br />

Dans la vie quotidienne, des objets manufacturés prennent une forme animale<br />

et, selon les cas, s’y adaptent ou l’adaptent à leur fonction. L’arsenal animalier est<br />

également utilisé, de manière symbolique ou magique, pour protéger les vivants<br />

et les morts : le principe prophylactique 6 , destiné à prévenir les événements<br />

néfastes, est illustré par la grande variété d’amulettes zoomorphes 7 aux vertus<br />

multiples, fondées sur des critères liés à l’observation du comportement animal.<br />

Quant au système d’écriture hiéroglyphique, il repose en partie sur la codification<br />

de ces formes et plus de 20% des signes hiéroglyphiques – idéogrammes ou<br />

signes phonétiques – sont puisés dans le répertoire animalier. Dans tous ces<br />

cas, l’animal et sa représentation sont investis d’une valeur porteuse de sens et<br />

expriment désormais des concepts.<br />

Les composantes de l’individu<br />

Pour les Égyptiens, l’individu est constitué de plusieurs entités distinctes, mais<br />

indissociables, dont le corps charnel est le réceptacle et qu’il faut à tout prix<br />

préserver pour aspirer à l’éternité. La représentation matérielle de certains de<br />

ces principes spirituels recourt à la forme animale. C’est le cas du ba, élément<br />

dynamique de la personnalité, qui s’incorpore à l’individu à sa naissance et qui<br />

en sort après la mort sous la forme d’un oiseau à tête humaine. De même, l’akh,<br />

esprit immortel et lumineux, est matérialisé par un héron blanc. Quant au cœur,<br />

ib, siège de la pensée et du libre arbitre, il est souvent représenté sous la forme<br />

d’un scarabée.<br />

Section 7<br />

SPIRITUALISÉS, SACRALISÉS, TRANSFORMÉS<br />

L’animal incarnant des concepts et l’idée du divin<br />

Dès lors que l’animal est perçu comme un moyen d’exprimer des concepts<br />

abstraits, son association au monde spirituel et divin devient une évidence :<br />

quel autre répertoire, aussi familier du commun des mortels, pouvait fournir<br />

une telle réserve de formes concrètes pour formuler et révéler les aspects<br />

complexes du principe divin Chaque animal recèle dans son comportement<br />

des traits qui permettent de mieux cerner la nature de tel ou tel dieu ; il en<br />

devient d’abord l’animal emblématique, il le représente et l’exprime et finit par en<br />

constituer le véhicule, voire l’incarnation. La spiritualisation des formes animales<br />

permet de rendre intelligible un système théologique sophistiqué, fondé sur le<br />

polymorphisme 8 , le syncrétisme 9 et l’ambivalence. Pour donner une matérialité<br />

tangible à la divinité, théologiens et artistes n’hésitent pas à lui attribuer, selon les<br />

cas, une forme animale purement zoomorphe ou des formes mixtes et hybrides,<br />

créant de la sorte une véritable dialectique métaphysique qu’ils manipulent et<br />

maîtrisent avec aisance.<br />

Les formes mixtes<br />

Le contexte sacré introduit la notion d’intellectualisation de la forme animale,<br />

contrairement au contexte profane purement descriptif. Celle-ci autorise et<br />

justifie une grande liberté de figuration, allant jusqu’à associer dans un même<br />

personnage des caractéristiques et des postures à la fois anthropomorphes et<br />

zoomorphes. Ce principe produit des hommes à tête animale ou des animaux à<br />

tête humaine, si caractéristiques de la religion égyptienne. Et si les lois de la nature<br />

semblent parfois violées par l’artiste et le théologien, c’est que la « chimère »<br />

égyptienne est le résumé didactique des différents aspects d’une divinité.<br />

14<br />

6 <br />

Prophylaxie : ensemble de pratiques magiques et rituelles mises en œuvre pour se prémunir contre<br />

les calamités naturelles ou tout incident néfaste.<br />

7 <br />

Zoomorphisme : fait de représenter quelque chose ou quelqu’un sous la forme d’un animal.<br />

8 <br />

Polymorphisme : diversité des aspects et multiplicité des formes.<br />

9 <br />

Syncrétisme : fusion de plusieurs doctrines et/ou formes culturelles différentes.

18<br />

Les formes hybrides<br />

Variantes des effigies zoomorphes simples, les hybrides associent l’apparence ou<br />

les caractéristiques morphologiques de plusieurs animaux différents, y ajoutant<br />

parfois des attributs humains (la position debout, des bras, une poitrine féminine,<br />

etc.) Elles peuvent révéler en une seule entité syncrétique deux divinités, comme<br />

Sobek-Rê, divinité solaire à corps de crocodile et tête de faucon, ou conjuguer<br />

les aspects significatifs de plusieurs animaux redoutables pour renforcer leur<br />

capacité de protection, comme la déesse Thouéris, protectrice de l’enfance et<br />

des femmes enceintes, associant à un corps d’hippopotame des pattes de lion<br />

et une queue de crocodile.<br />

Conceptions osiriennes et solaires<br />

Les croyances égyptiennes sont fondées, notamment, sur deux grands<br />

systèmes principaux, liés à deux divinités essentielles : Osiris, dieu des morts<br />

et du monde souterrain, et Rê, dieu solaire aux multiples formes. Principes<br />

divins régissant la vie terrestre, la vie céleste et celle de l’au-delà, leurs natures<br />

opposées mais complémentaires se rejoignent souvent, en particulier dans le<br />

cadre funéraire de la renaissance et de la régénération. Le véritable bestiaire qui<br />

les entoure – incarnations, protecteurs ou adversaires – indique, à divers titres,<br />

la complexité de leurs univers croisés et permet de les rendre plus accessibles<br />

à l’entendement des fidèles.<br />

Dans cette section de l’exposition, un jeu interactif invite les visiteurs à<br />

tester leurs connaissances. Il s’agit d’associer trois images pour un même<br />

animal donné : une photographie de l’animal réel, une œuvre de l’exposition le<br />

représentant et enfin la divinité correspondante. Si l’association est correcte,<br />

une courte séquence animée apparait à l’écran : un jeune scribe explique<br />

de manière ludique le lien entre les caractéristiques comportementales de<br />

l’animal et sa symbolique religieuse.<br />

Section 8<br />

VÉNÉRÉS, SACRIFIÉS, MOMIFIÉS<br />

Les cultes aux animaux sacrés et les momies offertes aux dieux<br />

15<br />

Quelques animaux uniques, taureaux, béliers ou crocodiles, sont considérés leur vie<br />

durant comme l’incarnation terrestre de la divinité à laquelle ils sont associés. À leur<br />

mort, ils bénéficient d’une momification et d’une sépulture dignes de princes et les<br />

prêtres partent à la recherche de la nouvelle incarnation du dieu. C’est par exemple<br />

le cas des taureaux sacrés incarnant Apis, Boukhis ou Mnévis, ou encore des béliers<br />

d’Éléphantine, représentations vivantes de Khnoum.<br />

Parallèlement, à partir de la Basse Époque (664-332 avant J.-C.), les cultes animaux<br />

se développent abondamment et les représentants de certaines espèces sont, par<br />

milliers, élevés, mis à mort et momifiés aux abords des temples pour être offerts<br />

en ex-voto 10 aux divinités dont ils sont l’émanation. Enterrés dans des nécropoles<br />

spécifiques, ibis, faucons, chats, chiens, poissons, crocodiles, serpents, musaraignes<br />

ou ichneumons, parmi d’autres, participent d’une pratique de dévotion personnelle<br />

par laquelle ils deviennent le truchement entre une divinité et ses fidèles.<br />

À proximité des momies animales exposées, un écran tactile propose de<br />

manipuler virtuellement certaines d’entre elles pour dévoiler ce qu’elles<br />

renferment. Une animation 3D, conçue à partir d’images réalisées au<br />

scanner médical, permet de « déshabiller » progressivement les momies de<br />

leur cartonnage, bandelettes et tissus biologiques, pour laisser apparaître le<br />

squelette d’un chat, d’un ibis ou encore d’un poisson.<br />

10<br />

Ex-voto <br />

: objet symbolique déposé dans un lieu sacré, à la suite d’un vœu ou en remerciement<br />

d’une grâce obtenue.

19<br />

Section 9<br />

PUISSANTS, GLORIFIÉS, RESPECTÉS<br />

L’animal symbole de la toute-puissance royale et divine<br />

En forme de conclusion et de point d’orgue, cette section tente de faire ressentir<br />

au visiteur toute la puissance véhiculée par certaines représentations animales.<br />

La conceptualisation de la forme animale atteint vraisemblablement son point<br />

culminant avec l’expression de la toute-puissance du pharaon et des dieux dont<br />

il tient son pouvoir. Le pharaon est délibérément associé à l’animal féroce dont<br />

la force invincible lui permet d’affirmer sa vigueur exceptionnelle et sa capacité<br />

à défendre l’Égypte contre ses ennemis. « Taureau puissant » ou détenteur<br />

de la fulgurance du faucon, protégé tel Rê par le foudroyant cobra ceignant<br />

son front, il est craint, respecté et apte à garantir la maât, l’ordre cosmique et<br />

l’équilibre du monde.<br />

Au fil des siècles, l’un des piliers de la civilisation égyptienne demeure cette<br />

remarquable façon de concevoir l’animal comme le gardien universel, le<br />

protecteur de la royauté mais aussi comme l’incarnation de l’essence divine du<br />

roi. Une subtile alchimie s’établit dès lors, l’animal étant tour à tour, par extension,<br />

glorifié et instrument de glorification.<br />

16

20<br />

Focus sur quelques œuvres<br />

Section 1<br />

Peigne : bouquetin, un genou à terre<br />

Bois<br />

L. 6,6 ; La. 5,6 cm<br />

Nouvel Empire, 18 e dynastie (vers 1550-1425 avant J.-C.)<br />

17<br />

18<br />

Le capriné représenté ici est un ibex, plus généralement connu sous le nom<br />

de bouquetin de Nubie. Hôte des milieux désertiques, il a prospéré en Égypte<br />

pendant toute l’époque pharaonique. Aussi en rencontre-t-on de nombreuses<br />

représentations dans l’art égyptien. Bien reconnaissable grâce à ses imposantes<br />

cornes annelées et recourbées et à sa barbiche, son élégante silhouette se<br />

décline en courbes gracieuses. Le bouquetin sculpté sur ce peigne est en plein<br />

mouvement ; un genou encore à terre, il se relève. L’artiste a su traduire dans<br />

cet objet quotidien la grâce et la légèreté qui caractérisent ces animaux aussi<br />

rapides qu’agiles.<br />

Patricia Rigault<br />

Statuette de canidé : « chacal » d’Anubis<br />

Bois de figuier sycomore<br />

H. 23 ; L. 47,5 cm<br />

Troisième Période intermédiaire (1069-664 avant J.-C.) <br />

Le cas de la famille des canidés dans l’iconographie égyptienne est complexe<br />

et les confusions sont fréquentes entre le chien, le chacal, voire le loup. En<br />

effet, tous appartiennent au genre Canis et la représentation des différences<br />

morphologiques est souvent trop ambiguë pour permettre de trancher avec<br />

certitude. Cependant, l’on s’accorde conventionnellement à voir un chacal<br />

(Canis aureus ou Canis mesomelas) dans l’animal qui incarne le dieu Anubis, ce<br />

qui est le cas de cette statuette cravatée de rouge.<br />

Les chacals fréquentent les zones désertiques et montagneuses. Aussi bien<br />

prédateurs que charognards, ils ont l’habitude d’enterrer leurs proies en attendant<br />

de les consommer. C’est vraisemblablement ce détail comportemental qui,<br />

avec leur fréquentation assidue de lieux désolés où les hommes installent leurs<br />

nécropoles, ont conduit les Égyptiens à les associer à des divinités funéraires et<br />

des gardiens de la nécropole comme Anubis ou Oupouaout.<br />

Hélène Guichard<br />

Statue d’ibis couché<br />

Bois d’acacia blanc, alliage cuivreux<br />

H. 35,5 ; La. 47 cm<br />

Basse Époque (664-332 avant J.-C.) ou époque ptolémaïque (332-30 avant<br />

J.-C.)<br />

L’élégance hiératique de l’ibis sacré transparaît avec éclat sur cette statue<br />

composite à laquelle le bois peint, le bronze finement décoré et les incrustations<br />

des yeux restituent l’aspect spectaculaire de cet oiseau majestueux.<br />

Threskiornis æthiopicus, aujourd’hui disparu d’Égypte, migrait autrefois en<br />

colonies depuis l’Éthiopie vers les marécages du Delta, au moment de la crue<br />

du Nil. Reconnaissable à son cou flexible et gracieux, tendu en avant lorsqu’il est<br />

en vol, à son long bec incurvé et à son plumage blanc qui tranche avec le noir<br />

de sa queue, de son col et de sa tête, l’ibis sait reconnaître l’eau pure de l’eau<br />

souillée, preuve de sa grande sagesse aux yeux des Égyptiens, qui l’honoraient<br />

au point d’en faire l’une des incarnations du dieu Thot.<br />

Hélène Guichard<br />

19

21<br />

Section 2<br />

Figurine d’hippopotame<br />

Faïence égyptienne<br />

H. 12,7 ; L. 20,5 ; La. 8,1 cm<br />

Moyen Empire, milieu 13 e dynastie (1750- 1650 avant J.-C.)<br />

Thèbes, Dra Abou el-Naga, tombe de Neferhotep, « scribe du grand enclos »<br />

20<br />

L’hippopotame était partie intégrante du paysage nilotique. Dès la plus haute<br />

époque, on éprouva le besoin de le représenter afin de maîtriser symboliquement<br />

sa force destructrice. À la fin du Moyen Empire apparurent ainsi une série de<br />

figures originales et suggestives. Le corps du pachyderme, façonné dans une<br />

faïence d’un bleu azur brillant, était orné de plantes aquatiques par association<br />

avec les marécages où il aimait résider. Telle est la lecture qui s’impose à nous :<br />

avec son corps lourd aux courtes pattes, tête baissée, à peine éveillé, l’animal<br />

semble sortir de l’eau. Déposé dans la tombe, l’hippopotame prenait une tout<br />

autre signification, devenant la figure symbolique du soleil qui surgit de l’onde<br />

au matin de la création. C’est pourquoi il accompagnait le défunt dans sa<br />

« résurrection ».<br />

Elisabeth Delange<br />

Oiseaux voletant dans les marais<br />

Peinture sur limon<br />

H. 43 ; L. 74,5 cm<br />

Nouvel Empire, 18 e dynastie (1550-1295 avant J.-C.)<br />

Ce fragment, prélevé en 1822 dans la tombe thébaine non identifiée de<br />

Neferhotep, directeur des greniers, séduit par sa composition harmonieuse – un<br />

fourré de papyrus, en boutons et ombelles, disposés en éventail – et la diversité<br />

des animaux qui l’habitent : canards sauvages, hérons, huppe et papillons. Tandis<br />

qu’une oiselle couve ses œufs et qu’un héron nourrit ses petits, une genette<br />

et un ichneumon tentent une approche. Ce tableau agreste, infime partie de<br />

la classique scène de chasse et de pêche, associe une palette délicate à un<br />

sens aigu de l’observation. Ces peintures avaient pour fonction d’assurer, par la<br />

magie créatrice de la représentation, l’environnement du défunt et de pourvoir<br />

à son alimentation.<br />

Jean-Luc Bovot<br />

21

22<br />

Figurine de grenouille<br />

Faïence égyptienne<br />

H. 0,68 ; L. 0,8 cm<br />

Nouvel Empire (1550-1069 avant J.-C.)<br />

22<br />

À la jonction des mondes aquatique et terrestre, la grenouille est pour les<br />

Égyptiens le symbole même du jaillissement de la vie. À l’expression bruyante<br />

de la saison des amours fait suite le grouillement des milliers de têtards éclos<br />

tout juste avant l’arrivée de l’inondation annuelle : grenouilles et crapauds,<br />

souvent indifférenciés, évoquent alors aux yeux des Égyptiens le principe de<br />

la Création, la naissance du monde dans les eaux primordiales du Noun et sa<br />

régénération éternelle. Dès le Nouvel Empire, le signe de la grenouille résume à<br />

lui seul l’expression « renouvelé de vie ».<br />

Personnifiée sous la forme de la déesse Héqet, patronne de la fécondité et des<br />

naissances, la petite Rana mascariensis veille particulièrement sur les femmes et<br />

les nouveau-nés. D’innombrables amulettes aux vertus apotropaïques associent<br />

ainsi, au revers de la représentation du batracien prêt à bondir, un motif de<br />

protection : œil-oudjat symbole d’intégrité, emblème de la déesse Hathor, etc.<br />

Les matériaux employés, souvent lisses et colorés, évoquent la peau humide et<br />

brillante de la grenouille.<br />

Elsa Rickal<br />

Section 3<br />

Relief : scène de chasse au filet<br />

Calcaire<br />

H. 29,5 ; L. 54 ; Ép. 8,5 cm<br />

Basse Époque, époque saïte (664-525 avant J.-C.)<br />

Héliopolis<br />

23<br />

Au-delà d’éventuelles implications rituelles, les scènes de chasse et de pêche<br />

nous renseignent sur les techniques en usage chez les Égyptiens, comme la<br />

chasse au bâton de jet, délassement aristocratique avant tout, et la capture au<br />

filet. Constitué de deux parties, ce dernier ustensile, souvent hexagonal, était<br />

posé sur une étendue d’eau, cependant que les oiseaux étaient attirés par un<br />

appeau vivant, ou « appelant », comme le héron ici représenté à l’extérieur du<br />

filet. Au signal de leur chef, les oiseleurs, dissimulés dans les fourrés, tiraient sur<br />

des cordes, ce qui avait pour effet de refermer les panneaux du filet. Les oiseaux<br />

ainsi attrapés étaient ensuite transférés dans des cages pour être transportés.<br />

Patricia Rigault<br />

Relief : scène de boucherie<br />

Calcaire<br />

H. 14,50 ; L. 21 cm<br />

Ancien Empire (2700-2200 avant J.-C.)<br />

Ce fragment de relief très soigné est caractéristique des scènes de boucherie<br />

fréquemment observées sous l’Ancien Empire : un boucher découpe la patte<br />

avant (ou khepesh) d’un bovin entravé tandis qu’au registre inférieur un homme<br />

porte une jeune gazelle vouée à un sort similaire. Ces représentations doivent à<br />

la fois affirmer la suprématie de l’ordre universel (représenté par le boucher) sur<br />

le chaos (l’animal à abattre) et fournir au défunt une offrande de premier choix :<br />

la viande. Cette double vocation les rend particulièrement efficaces et explique<br />

leur omniprésence dans les monuments funéraires.<br />

Fanny Hamonic<br />

24

23<br />

« Modèle » de canard prêt à cuire<br />

Albâtre égyptien<br />

L. 15 ; La. 4,7 ; Ép. 4,3 cm<br />

Moyen Empire (2033-1710 avant J.-C.)<br />

Dara<br />

25<br />

Les volailles, notamment les canards, constituaient, pour les Égyptiens, une<br />

denrée de choix peu onéreuse. Consommés rôtis ou conservés en salaison dans<br />

des jarres, ils étaient appréciés pour leurs vertus nutritives. Prisés des vivants,<br />

ils tenaient également une place primordiale dans le menu funéraire des défunts,<br />

qu’ils soient figurés sur les tables d’offrandes chargées de victuailles ou sous<br />

forme de modèles en trois dimensions. Ces substituts étaient censés être aussi<br />

efficaces que les offrandes réelles. Ces modèles en albâtre sont des simulacres<br />

de canard, tête aux yeux peints repliée sur le corps. Ils évoquent par leur forme<br />

la position de la volaille troussée, plumée, prête à cuire. Certains canards et oies<br />

étaient même enterrés en tant qu’offrandes alimentaires, momifiés et placés<br />

aux côtés du défunt afin qu’il puisse s’en nourrir éternellement. Ils étaient alors<br />

disposés dans des sarcophages taillés à la forme et aux dimensions de l’animal,<br />

dans des boîtes ou dans des paniers.<br />

Noëlle Timbart<br />

Section 4<br />

Statue d’un homme vêtu d’une peau de panthère<br />

Pierre verdâtre<br />

H. 23,5 ; La. 12,8 cm<br />

Nouvel Empire, 18 e dynastie, règne d’Amenhotep III (1391-1353 avant J.-C.)<br />

Cette statue, réduite à un torse, représente un homme debout appuyé contre<br />

un pilier dorsal, les bras le long du corps, le gauche tenant une hampe. Sa<br />

parure, que l’on peut dater du règne d’Amenhotep III, est somptueuse : collier<br />

large surmonté du « collier de la récompense », armilles, double pagne plissé<br />

et frangé, chemise plissée couverte d’une dépouille de panthère dont la tête et<br />

les mouchetures sont détaillées. Les inscriptions, lacunaires, citent des dieux<br />

abydéniens et insistent sur le lien entre ce chef des prêtres et son souverain.<br />

La peau de félin caractérise une haute fonction sacerdotale pour un dieu non<br />

identifié qui devait être représenté au sommet de l’enseigne.<br />

Jean-Luc Bovot<br />

26<br />

« Modèle » de scène de labour<br />

Bois polychromé<br />

H. 16,5 ; L. 37 ; La. 23 cm<br />

Moyen Empire (2033-1710 avant J.-C.)<br />

27<br />

Le bœuf est l’un des animaux les plus anciennement domestiqués en Égypte,<br />

où il jouait un rôle économique important. Il était utilisé pour de multiples<br />

tâches, notamment dans les travaux agricoles, mais il fournissait également<br />

plusieurs matières premières : lait, viande, cuir, etc. La richesse du pays, auquel il<br />

contribuait, était essentiellement agricole et dépendait du Nil et du limon fertile<br />

que le fleuve déposait sur les sols au moment des crues. Ce modèle en bois<br />

figure une scène de labour : représenté torse nu et vêtu d’un pagne court, un<br />

paysan laboure un champ détrempé après le retrait des eaux de l’inondation à<br />

l’aide d’un araire tiré par deux bovins (le timon qui la reliait au joug a disparu).<br />

Ce type d’outil était utilisé pour enfouir le grain dans la terre meuble et irriguée.<br />

Les pieds du laboureur et les sabots de l’attelage sont enfoncés dans la boue,<br />

représentée par le socle laissé en bois nu. Le caractère vivant et réaliste de<br />

cette scène est renforcé par la polychromie qui rehausse les figures assez<br />

sommairement sculptées, par exemple sur le pelage blanc parsemé de taches<br />

noires des animaux.<br />

Noëlle Timbart

24<br />

Ostracon 11 : cueillette des fruits par un cercopithèque<br />

Calcaire peint<br />

H. 7,8 ; La. 11 cm<br />

Nouvel Empire, 19 e -20 e dynasties<br />

Deir el-Médina<br />

28<br />

29<br />

Section 5<br />

Cet ostracon aux couleurs vives figure un cercopithèque accompagné d’un<br />

homme nu. Le petit singe vert escalade un palmier-doum, identifiable à ses<br />

larges feuilles en éventails, afin d’en cueillir les noix. Son maître le menace en<br />

brandissant un bâton et le retient à l’aide d’une laisse rouge. Cette scène, bien<br />

connue dans l’art égyptien, illustre une méthode de cueillette originale : attiré<br />

par les fruits, le singe grimpait s’en emparer et se voyait aussitôt contraint<br />

par son maître d’abandonner son butin. À moins que l’animal facétieux ne soit<br />

simplement sur le point d’être puni pour sa gourmandise…<br />

Renaud Pietri<br />

Figurine de mère singe avec son petit<br />

Stéatite émaillée<br />

H. 6 ; La. 1,8 ; Pr. : 3,7 cm<br />

Troisième Période intermédiaire, probablement 22 e -25 e dynasties (vers 950-700<br />

avant J.-C.)<br />

Le petit cercopithèque est un sujet répandu dès la fin du III e millénaire avant<br />

J.-C. dans l’artisanat de Méditerranée orientale et d’Égypte, comme en<br />

témoigne l’abondance des amulettes en pierres fines et des vases de calcite<br />

qui lui empruntent son apparence. Que ce soit sous la forme de figurines ou<br />

d’amulettes, le succès de ce thème ne faiblit pas au cours des siècles. Assis<br />

avec leur petit ou portant quelque nourriture à la bouche, les singes ont leur<br />

place dans le monde foisonnant des sujets de faïence de la première moitié du I er<br />

millénaire avant J.-C. Les Égyptiens n’ont notamment pas manqué de remarquer<br />

l’attention que les mères réservent à leurs petits. La posture adoptée par la<br />

femelle lorsqu’elle tient sa progéniture face à elle semble ainsi étrangement<br />

familière, et il n’est pas étonnant que l’on retrouve ces petits singes sur des<br />

talismans destinés à porter assistance et protection aux femmes en couches.<br />

Geneviève Pierrat-Bonnefois<br />

Étui à kohol figurant une petite guenon<br />

Bois<br />

H. 5,5 ; D. 1,4 cm<br />

Nouvel Empire (vers 1550-1069 avant J.-C.)<br />

Une petite guenon se tient assise, la tête tournée vers la gauche, tenant entre<br />

ses pattes un long tube creux en forme de colonne. Sur celle-ci, une plaquette<br />

verticale en bois clair porte la mention « mesdémet maâ(t) », (« fard véritable »).<br />

Les singes, en particulier les cercopithèques, font partie de l’environnement<br />

domestique des Égyptiens, tenant volontiers compagnie aux membres de la<br />

famille ; leur ressemblance avec l’homme, ainsi que leurs facéties, en ont fait<br />

des motifs récurrents dans les scènes de banquet ou sur de petits objets de<br />

toilette. Ici, l’aimable et souriante guenon dont les touffes de poils, sur la tête<br />

et le poitrail, rappellent à s’y méprendre une perruque et un collier, se veut<br />

l’auxiliaire de la beauté de sa maîtresse en lui présentant cet étui à kohol.<br />

Bénédicte Lhoyer<br />

30<br />

11 <br />

Ostracon : tesson de poterie utilisé comme support d’écriture ou de dessin. Au pluriel, ostraca.

25<br />

31<br />

Copie du papyrus satirique de Turin<br />

Papier vélin, graphite, gouache<br />

H. 21 ; L. 283,5 cm<br />

Époque moderne (vers 1825-1850)<br />

Découvert à Deir el-Médina et daté de la période ramesside, le « Papyrus<br />

de Turin » est fameux pour ses scènes érotiques et satiriques. Les saynètes<br />

humoristiques représentées sur cette copie effectuée au 19 e siècle campent<br />

des animaux dans des situations humaines. Ce « monde à l’envers » constitue<br />

probablement une sorte de satire sociale et l’on y remarque des animaux jouant<br />

de la musique, d’autres apportant des victuailles, ou des souris prenant d’assaut<br />

une citadelle défendue par des félins…<br />

Fanny Hamonic<br />

Section 6<br />

Tabouret aux pieds en forme de lion<br />

Bois<br />

H. 28,5 ; L. 51,5 ; l. 24,7 cm<br />

Basse Époque (664-332 avant J.-C.) <br />

32<br />

Pour évoquer robustesse et puissance, les sièges égyptiens les plus luxueux<br />

reposent couramment sur des piétements zoomorphes : dès les premières<br />

dynasties, les pattes de taureau ont la préférence, mais les pattes puis les<br />

protomés 12 de lion les détrônent aux époques plus récentes. Ce tabouret<br />

reconstitué – dont les lions sont authentiques – est entré au Louvre au 19 e<br />

siècle, remonté au moyen de traverses de bois et d’une assise de cuir tressé<br />

modernes. Mais il permet d’observer de quelle manière le corps de deux félins<br />

est astucieusement accommodé pour encadrer le siège bas : tête, poitrail et<br />

membres antérieurs se dressent à l’avant du meuble, tandis qu’à l’autre bout<br />

des traverses latérales est campé l’arrière-train, la queue enroulée autour des<br />

pattes.<br />

Hélène Guichard<br />

« Modèle » de sculpteur : vautour fauve<br />

Calcaire<br />

H. 18,3 ; L. 11,2 ; Ép. 2,5 cm<br />

Basse Époque (664-332 avant J.-C.) ou époque ptolémaïque (332-30 avant<br />

J.-C.)<br />

L’écriture hiéroglyphique étant par essence iconique, les Égyptiens peuvent a<br />

priori puiser à l’infini dans le répertoire de leur environnement. Une sélection<br />

naturelle s’opère néanmoins, qui permet de ne conserver que les éléments les<br />

plus représentatifs d’un groupe : plan simplifié d’une cour pour les édifices,<br />

homme mettant la main à sa bouche pour toute action passant par cet orifice,<br />

« sycomore » pour toute sorte d’arbre, etc. Les animaux ne font pas exception<br />

à la règle et l’on ne retient souvent qu’un représentant générique d’une espèce,<br />

voire d’une catégorie taxonomique 13 .<br />

Parmi la faune qui peuple les inscriptions, les oiseaux sont, proportionnellement,<br />

relativement bien représentés : rapaces divers, volatiles sauvages, chassés ou<br />

33<br />

12<br />

Protomé <br />

: buste d’homme ou partie antérieure d’un animal.<br />

13<br />

Taxonomie <br />

(ou taxinomie) : science de la classification des êtres vivants.

26<br />

domestiqués, en général sagement posés au sol. Les modèles de sculpteur, qui<br />

nous offrent un extrait de ce catalogue animalier, n’hésitent pas à guider l’artisan<br />

en lui présentant deux versions du même oiseau : si la forme est parfaitement<br />

identique, certains détails n’apparaissent que sur le second, comme pour<br />

distinguer les caractéristiques essentielles de celles susceptibles d’être, au<br />

mieux, seulement peintes, ou, au pire, omises.<br />

Elsa Rickal<br />

Amulette : le ba sous la forme d’un oiseau<br />

Or<br />

H. 2,5 ; L. 5,95 ; Ép. 0,5 cm<br />

Époque ptolémaïque (332-30 avant J.-C.) <br />

34<br />

Selon les conceptions égyptiennes, l’être humain est composé de cinq éléments,<br />

qui se dissocient au moment de la mort. Le ba, souvent improprement traduit<br />

par « âme », est l’un d’entre eux. Si le concept du ba est présent très tôt dans<br />

les textes funéraires, ce n’est qu’à partir du Nouvel Empire que l’habitude est<br />

prise de le représenter sous l’aspect d’un oiseau à tête humaine. Il incarne avant<br />

tout la capacité du défunt à se déplacer dans le monde des morts comme dans<br />

celui des vivants. Cette mobilité lui permet d’aller et venir sans entrave là où il<br />

le souhaite et de revenir auprès de son corps, dans la tombe. Volontiers pourvu<br />

de bras lui permettant par exemple de s’abreuver, l’oiseau est une entité idéale<br />

qui exprime le dynamisme et la mobilité nécessaires au défunt pour passer d’un<br />

monde à l’autre et ainsi bénéficier des bienfaits auxquels il peut prétendre dans<br />

ces lieux.<br />

Patricia Rigault<br />

Section 7<br />

Tête de vache Hathor<br />

Calcaire polychromé<br />

H. 37,5 ; La. 16 ; Ép. 19,5 cm<br />

Nouvel Empire, 19 e dynastie (1295-1186 avant J.-C.)<br />

Deir el-Médina<br />

35<br />

Déesse céleste et lumineuse, Hathor est très souvent représentée sous l’aspect<br />

d’une vache, figure maternelle et protectrice s’il en est. Un disque solaire vient<br />

s’insérer entre ses cornes. Liée de très près au pouvoir royal, elle apparaît<br />

volontiers protégeant ou allaitant une figure de Pharaon. L’un des plus beaux<br />

exemples nous en est fourni par la chapelle de Hathor aménagée dans le temple<br />

de la reine Hatchepsout à Deir el-Bahari. Le rôle de la déesse dans le domaine<br />

funéraire est également très important car, protectrice de la nécropole thébaine,<br />

c’est encore sous l’aspect d’une vache sortant de la montagne qu’elle accueille<br />

les défunts.<br />

Patricia Rigault<br />

Statue assise d’Amon à tête de bélier<br />

Quartzite<br />

H. 125,5 ; La. 36 ; Pr. 99 cm<br />

Nouvel Empire, 18 e dynastie, probablement règne d’Amenhotep III (1391-1353<br />

avant J.-C.)<br />

Région thébaine ou Nubie <br />

36<br />

La statue offre une image encore rare sous la 18 e dynastie, celle d’Amon sous<br />

l’apparence d’un homme à tête de bélier, son animal sacré, identifiable à ses<br />

cornes enroulées. Assis sur un siège cubique, les pieds posés sur un socle,<br />

Amon dominait une figure aujourd’hui arasée. Les détériorations subies par la<br />

statue, comme la perte des bras et de la main gauche qui tenait le signe de la<br />

vie ânkh et la mutilation des cornes et du museau maintenant reconstitués,

27<br />

confortent cette attribution. En effet, les dommages sont sans doute à porter<br />

au compte d’Akhenaton, le fils d’Amenhotep III, adorateur du dieu Aton et, à ce<br />

titre, persécuteur d’Amon et iconoclaste.<br />

Florence Maruéjol<br />

Statue de Sekhmet léontocéphale assise<br />

Diorite<br />

H. 218 ; La 49 cm ; Pr. 93,5 cm<br />

Nouvel Empire, 18 e dynastie, règne d’Amenhotep III (1391-1353 avant J.-C.)<br />

Karnak<br />

37<br />

Des centaines de statues de la déesse Sekhmet à corps de femme et tête<br />

de lionne, assises ou debout, peuplaient le temple d’Amenhotep III au Kôm el-<br />

Hettan (Thèbes-ouest) mais la plupart en a été déplacée dès l’Antiquité (celleci<br />

– qui en provient probablement – a été découverte au temple de Mout à<br />

Karnak). Sekhmet est une divinité ambivalente dont la puissance se fonde sur<br />

deux natures opposées : l’une sauvage et redoutable, l’autre apaisée et du<br />

même coup protectrice. Elle est la déesse lointaine et vagabonde dont la fureur<br />

peut provoquer les pires maux, comme la sécheresse ou les épidémies, mais qui<br />

ramène, avec la crue, la fertilité et la vie dans la Vallée du Nil. On comprend dès<br />

lors les soins apportés à la conjuration et à l’apaisement d’une si dangereuse<br />

divinité dont il fallait à tout prix prévenir les déchaînements.<br />

Hélène Guichard<br />

Section 8<br />

Statuette d’Apis<br />

Alliage cuivreux<br />

H. 20 ; La. 20,2 cm<br />

Basse Époque (664-332 avant J.-C.)<br />

Saqqara, Sérapeum<br />

38<br />

À l’inverse des multiples, le taureau Apis fait partie des uniques, considéré<br />

comme l’hypostase du dieu Ptah vivant sur terre, son incarnation divine. À ce<br />

titre, l’animal destiné à l’incarner était soigneusement sélectionné par un prêtre<br />

en fonction de critères spécifiques permettant de l’identifier : un pelage noir<br />

avec des taches blanches sur les côtés et un triangle sur le front. Il menait<br />

une vie paisible dans le sanctuaire de Memphis, où il délivrait des oracles. Une<br />

fois mort, il était momifié à l’instar des rois et recevait un important mobilier<br />

funéraire. Il était inhumé dans les catacombes du Sérapeum de Saqqara, où<br />

plusieurs stèles lui étaient dédiées mais également des figurines, à l’image de<br />

cette statuette. Elle figure le dieu sous forme de taureau debout, portant sur<br />

la tête le disque solaire paré d’un uræus, un collier avec contrepoids-ménat et<br />

un tapis sur le dos. Les marques distinctives permettant de l’identifier parmi les<br />

autres taureaux ont été incisées dans le bronze, ainsi qu’un vautour aux ailes<br />

déployées sur la croupe. Le nom du dédicant est inscrit sur la base afin qu’il<br />

puisse profiter éternellement de la protection du taureau sacré.<br />

Noëlle Timbart<br />

Masque de momie de bélier<br />

Cartonnage doré et polychromé, bois doré<br />

H. 26,5 ; L. 20,5 cm<br />

Époque ptolémaïque (332-30 avant J.-C.) ou romaine (fin du 1 er siècle avant<br />

J.-C. - 4 e siècle après J.-C.)<br />

Éléphantine, « Chnoubeum »<br />

Sur l’île d’Eléphantine, les archéologues orientalistes, à la recherche des traces<br />

de la communauté juive qui sacrifiait l’agneau pascal, mirent au jour un cimetière<br />

intact de momies de bélier du dieu Khnoum, quel paradoxe ! Chaque momie<br />

39

28<br />

enfouie dans une cuve de pierre, recouverte le plus souvent d’un linceul, était<br />

ornée de cartonnages dorés ou peints comme pour les humains. Ce masque<br />

fragmentaire, aux oreilles rapportées (la droite est une restitution moderne),<br />

n’enveloppait que le mufle et le haut du cou de la momie, sans englober les<br />

cornes. Des mortaises au sommet et sous le menton servaient à fixer couronne<br />

et barbe divines. La parure funéraire était complétée par un plastron entièrement<br />

décoré, et la coiffure du némès rayé bleu et or.<br />

Elisabeth Delange<br />

Momie de chat<br />

Matière organique, lin, cartonnage, cartonnage polychromé (l’oreille gauche est<br />

une restitution moderne)<br />

H. 39 ; La. 9,7 cm<br />

Basse Époque (664-332 avant J.-C.) ou époque ptolémaïque (332-30 avant<br />

J.-C.)<br />

L’emmaillotage de cette momie de chat est très soigné : les bandelettes sont<br />

entrecroisées sur le corps de façon à réaliser un motif géométrique couvrant<br />

les deux tiers du corps. Les détails anatomiques de la tête sont dessinés au trait<br />

sur un masque de cartonnage de grande qualité : truffe, moustaches, poils,<br />

perruque bleue, etc. Pour les dévots, l’offrande de momies se révélait moins<br />

coûteuse que les figurines de métal mais leur qualité variait en fonction des<br />

moyens de leur acquéreur. Si certaines n’étaient décorées que sur une seule<br />

face – celle qui était visible sur l’étal des vendeurs –, les plus belles étaient<br />

soigneusement enveloppées dans des bandelettes et pourvues, comme celleci,<br />

de masques en cartonnage peint.<br />

Noëlle Timbart<br />

40<br />

41<br />

Momie d’ibis démaillotée<br />

Matière organique, or<br />

L. 11,5 ; La. 29,5 cm<br />

Basse Époque (664-332 avant J.-C.) ou époque gréco-romaine (4 e siècle avant<br />

- 4 e siècle après J.-C.)<br />

La symbolique de pureté attachée à l’animal et la popularité du dieu Thot<br />

expliquent sans doute le grand nombre d’ibis momifiés. Cette momie a été<br />

démaillotée et le positionnement du corps correspond à ce que l’on observe le<br />

plus fréquemment : la tête plaquée sur le sternum et le bec rejoignant les pattes.<br />

L’embaumeur réalisait ainsi un paquet compact ayant, selon Horapollon et Elien,<br />

la forme d’un cœur stylisé. Ce spécimen pourrait provenir d’une nécropole<br />

animale comme celles de Saqqara ou Touna el-Gebel et était peut-être placé à<br />

l’intérieur d’une jarre de terre cuite, scellée. La restauration récente a révélé, au<br />

cours du dépoussiérage, d’infimes particules d’or encore appliquées sur le bec<br />

de cet oiseau qui devait donc, à l’origine, être intégralement doré à la feuille.<br />

Nicolas de Larquier<br />

Section 9<br />

Palette au taureau<br />

Grauwacke<br />

H. 26,5 ; La. 14,5 cm<br />

Époque prédynastique, Nagada II (3500-3100 avant J.-C.)<br />

42<br />

Ce fragment d’une grande palette votive commémorant une victoire comporte<br />

plusieurs représentations animales à différentes échelles. La plus importante est<br />

celle d’un taureau à la musculature puissante sculptée avec soin, renversant un<br />

homme pour l’encorner et le piétiner. Il s’agit de la représentation symbolique du<br />

roi victorieux renversant son adversaire. Durant les toutes premières dynasties,<br />

fauves et animaux redoutables – faucon, lion, taureau mais aussi scorpion,

29<br />

poisson-chat – sont associés à la personne royale et la représentent souvent<br />

dans les scènes de combat.<br />

Marc Etienne<br />

Montant de porte au nom de Ramsès II<br />

Calcaire polychromé<br />

H. 57 ; La. 57 ; Ép. 7 cm<br />

Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne de Ramsès II (1279-1213 avant J.-C.)<br />

Abydos, temple de Ramsès II<br />

43<br />

Sur deux colonnes d’un montant de porte – fragmentaire –, le roi Ramsès II<br />

fait afficher en caractères monumentaux ses deux noms d’Horus, « Le Taureau<br />

puissant, aimé de Maât », répété avec une variante pour le second : « Le<br />

Taureau puissant, riche en années ». La titulature des pharaons, depuis l’origine<br />

de l’institution, est exprimée à partir des caractères symboliques du faucon et<br />

du taureau. En une litanie répétitive, sur tous les monuments royaux, ceux-ci<br />

investissent le roi de toute puissance et l’assimilent à Horus, le fils divin. C’est<br />

lors de la cérémonie royale du couronnement qu’il reçoit ses noms des dieux<br />

eux-mêmes, et par la force du nom proclamé ou gravé dans la pierre, il en<br />

devient l’incarnation devant le peuple tout entier.<br />

Elisabeth Delange<br />

Statue : sphinx de Nectanébo I er<br />

Grès avec traces de peinture rouge, bleue, jaune<br />

H. 76 ; L. 88 ; La. 26 cm<br />

Basse Époque, 30 e dynastie (378-341 avant J.-C.)<br />

44<br />

D’abord postés à l’entrée des complexes funéraires royaux de l’Ancien Empire<br />

(vers 2700-2200 avant J.-C.), les sphinx se dressent ensuite, à partir du Nouvel<br />

Empire au moins (vers 1550-1069 avant J.-C.), de part et d’autre des voies<br />

processionnelles précédant les temples. Grand bâtisseur, Nectanébo I er aménage<br />

de nombreuses allées de ce type, bordées de ces gardiens à tête humaine et<br />

corps de lion. Les plus spectaculaires sont celle qui reliait les sanctuaires de<br />

Louxor et de Karnak et celle qui menait au Sérapeum, dans la nécropole de<br />

Saqqara. L’inscription qui entoure le socle de la statue reproduit la titulature<br />

complète du souverain.<br />

Florence Maruéjol<br />

Bas-relief : babouins du socle de l’obélisque oriental du temple de<br />

Louxor<br />

Granite rose<br />

H. 159 ; L. 325 ; Pr. 64,5 cm<br />

Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne de Ramsès II (1279-1213 avant J.-C.)<br />

Temple de Louxor, base du pylône est<br />

45<br />

Ces babouins, debout, pattes dressées, museau et camail caractéristiques,<br />

ornés de pectoraux au nom de Ramsès II, alternent avec des cartouches gravés<br />

du pharaon. Ce groupe décorait la face sud-ouest de l’obélisque oriental – resté<br />

sur place –, du temple de Louxor. Offerts à la France avec l’autre obélisque, ils<br />

ne furent pas placés, en 1836, place de la Concorde : le détail très marqué de<br />

leur virilité les relégua au musée. Pour les Égyptiens, observateurs attentifs de<br />

leur environnement, cette attitude des singes au lever du soleil était interprétée<br />

comme un geste de vénération et ils ne voyaient rien d’offensant à les sculpter<br />

ainsi, l’obélisque matérialisant un rayon solaire.<br />

Jean-Luc Bovot

30<br />

Catalogue de l’exposition<br />

Des animaux et des pharaons. Le règne animal dans l’Égypte ancienne<br />

Sous la direction d’Hélène Guichard, conservateur en chef au département des<br />

Antiquités égyptiennes du musée du Louvre.<br />

Sommaire des essais thématiques :<br />

1. Le règne animal au royaume des pharaons<br />

2. L’animal dans son environnement naturel : des paysages très peuplés<br />

3. « Je suis rassasié avec le poisson de ma foëne et les oiseaux de mon<br />

filet... »<br />

4. Dans les champs, sur les routes et dans les ateliers<br />

5. Dans l’intimité des hommes<br />

6. Les formes multiples de la figure animale<br />

7. Les animaux : un matériau symbolique façonné par la pensée<br />

religieuse<br />

8. Des momies par millions<br />

9. Les animaux, le roi et le sphinx<br />

Sommaire des focus :<br />

1. De l’archéozoologie vers l’égypto-zoologie : le cas particulier des<br />

vestiges fauniques égyptiens<br />

2. Paysages et écosystèmes de l’Égypte ancienne<br />

3. Quelques notions sur la boucherie et la consommation de viandes en<br />

Égypte ancienne<br />

4. L’animal dans les activités militaires<br />

5. La forme animale dans le mobilier et les arts précieux<br />

6. Les formes animales composites<br />

7. Tomodensitométrie des momies animales<br />

8. Analyses et restaurations<br />

Liste des auteurs :<br />

Victoria Asensi Amorós, Christophe Barbotin, Jean-Luc Bovot, Catherine<br />

Bridonneau, Alain Charron, Nathalie Couton-Perche, Elisabeth David, Elisabeth<br />

Delange, Marie Delassus, Marc Etienne, Florence Gombert-Meurice, Jean-<br />

Claude Goyon, Hélène Guichard, Sylvie Guichard, Fanny Hamonic, Sophie<br />