L'ETAYAGE par l'ADULTE dans l ... - Www5.ac-lille.fr

L'ETAYAGE par l'ADULTE dans l ... - Www5.ac-lille.fr

L'ETAYAGE par l'ADULTE dans l ... - Www5.ac-lille.fr

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

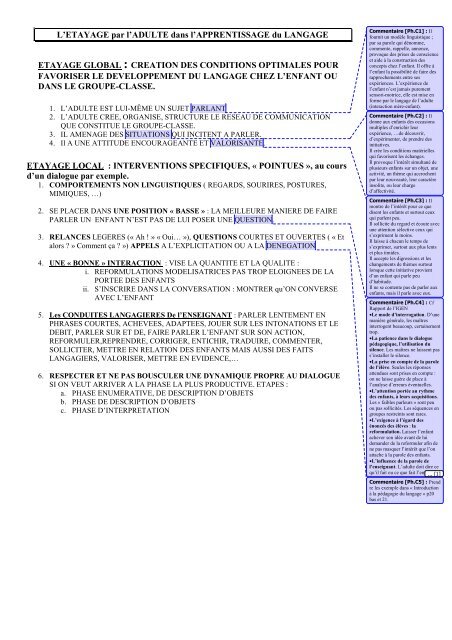

L’ETAYAGE <strong>par</strong> l’ADULTE <strong>dans</strong> l’APPRENTISSAGE du LANGAGE<br />

ETAYAGE GLOBAL : CREATION DES CONDITIONS OPTIMALES POUR<br />

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT OU<br />

DANS LE GROUPE-CLASSE.<br />

1. L’ADULTE EST LUI-MÊME UN SUJET PARLANT<br />

2. L’ADULTE CREE, ORGANISE, STRUCTURE LE RESEAU DE COMMUNICATION<br />

QUE CONSTITUE LE GROUPE-CLASSE.<br />

3. IL AMENAGE DES SITUATIONS QUI INCITENT A PARLER.<br />

4. Il A UNE ATTITUDE ENCOURAGEANTE ET VALORISANTE.<br />

ETAYAGE LOCAL : INTERVENTIONS SPECIFIQUES, « POINTUES », au cours<br />

d’un dialogue <strong>par</strong> exemple.<br />

1. COMPORTEMENTS NON LINGUISTIQUES ( REGARDS, SOURIRES, POSTURES,<br />

MIMIQUES, …)<br />

2. SE PLACER DANS UNE POSITION « BASSE » : LA MEILLEURE MANIERE DE FAIRE<br />

PARLER UN ENFANT N’EST PAS DE LUI POSER UNE QUESTION.<br />

3. RELANCES LEGERES (« Ah ! » « Oui… »), QUESTIONS COURTES ET OUVERTES ( « Et<br />

alors » Comment ça ») APPELS A L’EXPLICITATION OU A LA DENEGATION<br />

4. UNE « BONNE » INTERACTION : VISE LA QUANTITE ET LA QUALITE :<br />

i. REFORMULATIONS MODELISATRICES PAS TROP ELOIGNEES DE LA<br />

PORTEE DES ENFANTS<br />

ii. S’INSCRIRE DANS LA CONVERSATION : MONTRER qu’ON CONVERSE<br />

AVEC L’ENFANT<br />

5. Les CONDUITES LANGAGIERES De l’ENSEIGNANT : PARLER LENTEMENT EN<br />

PHRASES COURTES, ACHEVEES, ADAPTEES, JOUER SUR LES INTONATIONS ET LE<br />

DEBIT, PARLER SUR ET DE, FAIRE PARLER L’ENFANT SUR SON ACTION,<br />

REFORMULER,REPRENDRE, CORRIGER, ENTICHIR, TRADUIRE, COMMENTER,<br />

SOLLICITER, METTRE EN RELATION DES ENFANTS MAIS AUSSI DES FAITS<br />

LANGAGIERS, VALORISER, METTRE EN EVIDENCE,…<br />

6. RESPECTER ET NE PAS BOUSCULER UNE DYNAMIQUE PROPRE AU DIALOGUE<br />

SI ON VEUT ARRIVER A LA PHASE LA PLUS PRODUCTIVE. ETAPES :<br />

a. PHASE ENUMERATIVE, DE DESCRIPTION D’OBJETS<br />

b. PHASE DE DESCRIPTION D’OBJETS<br />

c. PHASE D’INTERPRETATION<br />

Commentaire [Ph.C1] : Il<br />

fournit un modèle linguistique ;<br />

<strong>par</strong> sa <strong>par</strong>ole qui dénomme,<br />

commente, rappelle, annonce,<br />

provoque des prises de conscience<br />

et aide à la construction des<br />

concepts chez l’enfant. Il of<strong>fr</strong>e à<br />

l’enfant la possibilité de faire des<br />

rapprochements entre ses<br />

expériences. L’expérience de<br />

l’enfant n’est jamais purement<br />

sensori-motrice, elle est mise en<br />

forme <strong>par</strong> le langage de l’adulte<br />

(interaction mère-enfant).<br />

Commentaire [Ph.C2] : Il<br />

donne aux enfants des occasions<br />

multiples d’enrichir leur<br />

expérience, …de découvrir,<br />

d’expérimenter, de prendre des<br />

initiatives.<br />

Il crée les conditions matérielles<br />

qui favorisent les échanges.<br />

Il provoque l’intérêt simultané de<br />

plusieurs enfants sur un objet, une<br />

activité, un thème qui accrochent<br />

<strong>par</strong> leur nouveauté, leur caractère<br />

insolite, ou leur charge<br />

d’affectivité.<br />

Commentaire [Ph.C3] : Il<br />

montre de l’intérêt pour ce que<br />

disent les enfants et surtout ceux<br />

qui <strong>par</strong>lent peu.<br />

Il sollicite du regard et écoute avec<br />

une attention sélective ceux qui<br />

s’expriment le moins.<br />

Il laisse à chacun le temps de<br />

s’exprimer, surtout aux plus lents<br />

et plus timides.<br />

Il accepte les digressions et les<br />

changements de thèmes surtout<br />

lorsque cette initiative provient<br />

d’un enfant qui <strong>par</strong>le peu<br />

d’habitude.<br />

Il ne se contente pas de <strong>par</strong>ler aux<br />

enfants, mais il <strong>par</strong>le avec eux.<br />

Commentaire [Ph.C4] : Cf<br />

Rapport de l’IGEN<br />

•Le mode d’interrogation. D’une<br />

manière générale, les maîtres<br />

interrogent beaucoup, certainement<br />

trop.<br />

•La patience <strong>dans</strong> le dialogue<br />

pédagogique, l’utilisation du<br />

silence. Les maîtres ne laissent pas<br />

s’installer le silence.<br />

•La prise en compte de la <strong>par</strong>ole<br />

de l’élève. Seules les réponses<br />

attendues sont prises en compte :<br />

on ne laisse guère de place à<br />

l’analyse d’erreurs éventuelles.<br />

•L’attention portée au rythme<br />

des enfants, à leurs acquisitions.<br />

Les « faibles <strong>par</strong>leurs » sont peu<br />

ou pas sollicités. Les séquences en<br />

groupes restreints sont rares.<br />

•L’exigence à l’égard des<br />

énoncés des élèves : la<br />

reformulation. Laisser l’enfant<br />

achever son idée avant de lui<br />

demander de la reformuler afin de<br />

ne pas masquer l’intérêt que l’on<br />

attache à la <strong>par</strong>ole des enfants.<br />

•L’influence de la <strong>par</strong>ole de<br />

l’enseignant. L’adulte doit dire ce<br />

qu’il fait ou ce que fait l’enfant. ... [1]<br />

Commentaire [Ph.C5] : Prend<br />

re les exemple <strong>dans</strong> « Introduction<br />

à la pédagogie du langage » p20<br />

bas et 21.

Page 1: [1] Commentaire [Ph.C4]<br />

Philippe Courbois<br />

Cf Rapport de l’IGEN<br />

• Le mode d’interrogation. D’une manière générale, les maîtres interrogent<br />

beaucoup, certainement trop.<br />

• La patience <strong>dans</strong> le dialogue pédagogique, l’utilisation du silence. Les<br />

maîtres ne laissent pas s’installer le silence.<br />

• La prise en compte de la <strong>par</strong>ole de l’élève. Seules les réponses attendues sont<br />

prises en compte : on ne laisse guère de place à l’analyse d’erreurs éventuelles.<br />

• L’attention portée au rythme des enfants, à leurs acquisitions. Les « faibles<br />

<strong>par</strong>leurs » sont peu ou pas sollicités. Les séquences en groupes restreints sont<br />

rares.<br />

• L’exigence à l’égard des énoncés des élèves : la reformulation. Laisser<br />

l’enfant achever son idée avant de lui demander de la reformuler afin de ne pas<br />

masquer l’intérêt que l’on attache à la <strong>par</strong>ole des enfants.<br />

• L’influence de la <strong>par</strong>ole de l’enseignant. L’adulte doit dire ce qu’il fait ou ce<br />

que fait l’enfant. Les maîtres n’of<strong>fr</strong>ent pas toujours un langage suffisamment<br />

explicite et élaboré. Rôle modélisant de la langue du maître.