Les pratiques de la ville entre anonymat et proximité - Annales de la ...

Les pratiques de la ville entre anonymat et proximité - Annales de la ...

Les pratiques de la ville entre anonymat et proximité - Annales de la ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Les</strong> <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong><strong>entre</strong> <strong>anonymat</strong> <strong>et</strong> <strong>proximité</strong>51Gar<strong>de</strong>r une re<strong>la</strong>tion urbaine au mon<strong>de</strong>Simone Pennec«L’air <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong> rend libre » dit le proverbe que confirmele souhait fréquemment exprimé <strong>de</strong> « sortir pour prendrel’air », pour voir autrui <strong>et</strong> autre chose, <strong>et</strong> pour se sentir vivreparmi les autres <strong>de</strong> manière plus anonyme. Ce « besoin »varie selon les individus, leurs occupations, leurs âges <strong>et</strong>leurs états <strong>de</strong> santé mais aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> configuration <strong>de</strong>s espaceseux-mêmes. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> mobilité <strong>entre</strong> c<strong>entre</strong><strong>et</strong> périphérie urbaine <strong>et</strong> <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s individusm<strong>et</strong> en évi<strong>de</strong>nce les différences d’accessibilité selon lesgenres, les âges, les ressources socio-économiques. Mais ensituation <strong>de</strong> mobilité empêchée ou limitée, les individuss’ingénient à faire <strong>entre</strong>r l’air <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong> chez eux par diversestactiques <strong>et</strong> stratégies concernant l’usage <strong>de</strong>s espacesintermédiaires (commerces, jardins privés <strong>et</strong> publics) <strong>et</strong> lesmo<strong>de</strong>s d’ouverture <strong>de</strong> leur domicile (visiteurs, professionnels,technologies).Interrogeant le statut <strong>de</strong>s « femmes <strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s : <strong>de</strong>s individuesou <strong>de</strong>s personnes ? », Annie Dussu<strong>et</strong> (2005) considèreque « l’i<strong>de</strong>ntité posée par les sociologues <strong>entre</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong> d’unepart, les processus d’individuation auxquels conduirait lemo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie urbain d’autre part <strong>et</strong> <strong>la</strong> construction d’unespace public enfin, se fon<strong>de</strong> sur une opposition avecl’espace privé domestique. » L’auteure estime que ces« processus d’individuation […] s’opposent à <strong>la</strong> « personnalisation» <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions dans lesquelles sont engagées lesfemmes tant dans l’espace domestique que dans l’espaceprofessionnel ». C’est l’accès même à l’espace public quis’avère ainsi problématique pour les femmes. <strong>Les</strong> citationspar l’auteure <strong>de</strong>s analyses <strong>de</strong> Simmel (1903) conduisent àcomplexifier le tableau d’un <strong>anonymat</strong> exclusivement libérateur.Celui-ci écrit que « l’habitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> <strong>ville</strong> est“libre” par contrastes avec les mesquineries <strong>et</strong> les préjugésqui enserrent l’habitant <strong>de</strong>s p<strong>et</strong>ites <strong>ville</strong>s (<strong>et</strong>) s’il arrive qu’onne se sente nulle part aussi seul <strong>et</strong> abandonné que dans <strong>la</strong>foule <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> <strong>ville</strong>, il ne faut y voir que le revers <strong>de</strong>c<strong>et</strong>te liberté ». L’anonyme perdu parmi <strong>la</strong> foule n’éprouvesans doute aucun sentiment <strong>de</strong> liberté tout comme le procheserré <strong>de</strong> près par les contraintes <strong>et</strong> les injonctions d’autrui.L’anonyme peut-il se départir <strong>de</strong> son âge, <strong>de</strong> son genre <strong>et</strong>d’autres états qui le caractérisent, <strong>et</strong> parfois le stigmatisent,aux yeux d’autrui ? Il nous semble que c’est le jeu <strong>de</strong>s distancesenvers autrui qui est déterminant. Sous <strong>de</strong>s traits divers,étrangers <strong>et</strong> proches peuvent être anonymes <strong>et</strong> induire lesentiment <strong>de</strong> liberté comme celui <strong>de</strong> contrainte, il en va <strong>de</strong>même pour <strong>la</strong> <strong>proximité</strong> qui peut induire le sentiment <strong>de</strong>contrôle social ou au contraire celui <strong>de</strong> l’aisance dans ununivers maîtrisé. Dès lors, c’est moins l’<strong>anonymat</strong> ou <strong>la</strong> <strong>proximité</strong>en tant que tels que le maintien possible <strong>de</strong> l’alternance<strong>entre</strong> ces <strong>de</strong>ux états qui construirait ce sentiment <strong>de</strong>liberté.C’est en observant l’accès <strong>de</strong>s individus les plus âgés auxdifférents espaces publics que nous avons suivi <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion<strong>de</strong>s individus <strong>de</strong> tous âges <strong>et</strong> constaté le partage <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>ces <strong>entre</strong> <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions qui se juxtaposent, se succè<strong>de</strong>nt,se frôlent, s’évitent <strong>et</strong> parfois échangent plus ou moinslonguement. Plusieurs étu<strong>de</strong>s sont mobilisées ici, l’une estconsacrée aux re<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> voisinage dans différents quartiersd’une gran<strong>de</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux p<strong>et</strong>ites <strong>ville</strong>s (Pennec S.<strong>et</strong> al, 2002 ; Dougu<strong>et</strong> F., 2002 ; Pronost S., 2005). Une autreétu<strong>de</strong> a donné lieu à une observation <strong>et</strong>hnographique <strong>de</strong>plusieurs lieux publics (Pennec S., 2004a) <strong>et</strong> <strong>de</strong>ux étu<strong>de</strong>sconcernent les mobilités en situation <strong>de</strong> handicaps <strong>et</strong> lesmobilisations <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> <strong>de</strong>s technologies comme mo<strong>de</strong>sd’accès à l’extériorité (Le Borgne-Uguen F., Pennec S.,2000 ; Pennec S., Trellu H., 2005).Accé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> circuler dans ses espacesAccé<strong>de</strong>r aux espaces publics n’est pas chose aussi aisée pourtous <strong>et</strong> ceci indépendamment <strong>de</strong>s difficultés physiques.<strong>Les</strong> <strong>Annales</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche urbaine n°100, 0180-930-X, 2006, pp.51-58© MTETM, PUCA

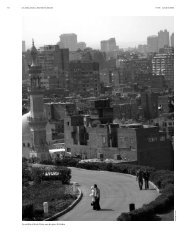

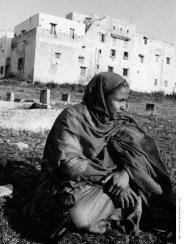

52les annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche urbaine n° 100 juin 2006Bruno Barbey / MagnumLe banc public toujours accueil<strong>la</strong>nt, ici en EspagneParmi les recherches re<strong>la</strong>tives à ces questions, les enquêtesportant sur les dép<strong>la</strong>cements quotidiens révèlent <strong>de</strong>s distinctionsfortes <strong>entre</strong> les quartiers <strong>et</strong> les c<strong>entre</strong>s <strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s, <strong>entre</strong>les hommes <strong>et</strong> les femmes, <strong>entre</strong> les groupes sociaux <strong>et</strong> <strong>entre</strong>les c<strong>la</strong>sses d’âge. Considérant les quartiers périphériques,les analyses montrent que le départ <strong>de</strong>s enfants <strong>et</strong> le passageà <strong>la</strong> r<strong>et</strong>raite conduisent à <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> distance avec lesdivers lieux dans lesquels les individus avaient auparavantleurs habitu<strong>de</strong>s. Dans ces quartiers, mais aussi dans quelquesquartiers plus centraux, l’élévation <strong>de</strong>s âges <strong>de</strong>s habitantss’est produite simultanément à <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong>s p<strong>et</strong>itscommerces <strong>et</strong> parfois <strong>de</strong>s écoles qui constituaient <strong>de</strong>s lieuxordinaires <strong>de</strong> rencontres <strong>et</strong> d’échanges. Sur ce point lesc<strong>entre</strong>s <strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s invali<strong>de</strong>nt moins les <strong>pratiques</strong> anciennes<strong>de</strong>s vieilles personnes même si les aménagements <strong>de</strong> cesc<strong>entre</strong>s sont peu adaptés à leurs types <strong>de</strong> mobilité commel’ont montré Clément S., Mantovani J., Membrado M.(1996) à propos <strong>de</strong>s zones piétonnes.L’organisation <strong>de</strong>s transports est également déterminantepour l’accès <strong>de</strong>s résidants <strong>de</strong>s c<strong>entre</strong>s vers l’extérieur <strong>et</strong> inversementpour les habitants <strong>de</strong>s quartiers périphériques. Or,plusieurs étu<strong>de</strong>s (Gallenga G., 1999 ; Pennec S. <strong>et</strong> al., 2000)soulignent les interactions problématiques <strong>entre</strong> les usagersâgés <strong>et</strong> les conducteurs <strong>de</strong> bus, en partie du fait <strong>de</strong>s contraintesimposées à ces <strong>de</strong>rniers. <strong>Les</strong> « vieilles » <strong>et</strong> les « vieux »sont ainsi perçus comme <strong>de</strong>s suj<strong>et</strong>s à risques (<strong>de</strong> lenteur <strong>et</strong>d’acci<strong>de</strong>nts), sources <strong>de</strong> problèmes pour les conducteurs <strong>et</strong>les responsables <strong>de</strong>s transports urbains. Dans d’autres cas, cesont les sur-sollicitations qui embrouillent le voyageur dontFrançoise Bouchayer (2005) décrit avec humour les tribu<strong>la</strong>tionssous les traits <strong>de</strong> Zazie-Mamie dans le métro. À l’opposé,pour le VAL <strong>de</strong> Rennes par exemple, c’est ledépouillement extrême qui est parfois privilégié pour fluidifier<strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion au point d’en exclure les bancs publics(Chevrier S., Jugu<strong>et</strong> S., 2005). À partir d’une l’étu<strong>de</strong> extensivemenée à Grenoble, Pascal Poch<strong>et</strong> (1995) propose uneconnaissance fine <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement <strong>et</strong> <strong>de</strong>s limitesrencontrées selon les quartiers <strong>et</strong> selon les individus. Ilsouligne l’accroissement récent <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong>s transports encommun pour l’ensemble <strong>de</strong>s différentes générations adultes,plus marqué encore pour les personnes <strong>de</strong> 60 à 80 ans.Le taux <strong>de</strong> sé<strong>de</strong>ntarité s’avère plus élevé chez les femmes quechez les hommes mais <strong>de</strong>s différences apparaissent <strong>entre</strong>les générations <strong>et</strong> les groupes sociaux. Le taux le plus élevéest celui <strong>de</strong>s femmes mariées vivant à <strong>la</strong> périphérie, puiscelui <strong>de</strong>s femmes ayant un bas niveau d’étu<strong>de</strong>s ; ces facteurssont ceux qui limitent le plus les mobilités, l’eff<strong>et</strong> du grandâge n’étant sensible qu’au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 80 ans. Viennent ensuite

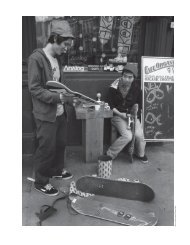

L’avancée en âge dans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> L’avancée en âge dans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>entre</strong> <strong>anonymat</strong> <strong>et</strong> <strong>proximité</strong> 53Richard Kalvar / MagnumConversation dans une rue espagnoleles femmes seules non motorisées dont <strong>la</strong> mobilité est plusrestreinte que celle <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 80 ans. À c<strong>et</strong>tenon-motorisation, individuelle <strong>et</strong> collective, s’ajoute le déclin<strong>de</strong> <strong>la</strong> marche à pied plus accentué aussi chez les femmes.Or, <strong>la</strong> marche constitue 55 % <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cementsquotidiens, <strong>la</strong> voiture 31 % <strong>et</strong> les transports collectifs 11 %.Si l’on prend en considération l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong>s dép<strong>la</strong>cementsquotidiens réguliers, on constate l’importance <strong>de</strong>s fonctionsdomestiques puisque 42 % correspon<strong>de</strong>nt à <strong>la</strong> réalisationd’achats, 18 % à diverses démarches <strong>et</strong> seulement 27 % à <strong>de</strong>s<strong>pratiques</strong> <strong>de</strong> loisirs.Squares au masculin <strong>et</strong> lieux <strong>de</strong> commerceau féminin<strong>Les</strong> jardins <strong>de</strong> quartier, les galeries marchan<strong>de</strong>s, les marchés,les rues piétonnes <strong>et</strong> celles où se conc<strong>entre</strong>nt les magasins,sont pour <strong>la</strong> plupart utilisés par <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions diversifiéesmais les <strong>pratiques</strong> <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong>s différents âges. <strong>Les</strong>squares <strong>et</strong> les p<strong>et</strong>its jardins publics sont apparus moins utiliséspar les plus jeunes <strong>et</strong> principalement fréquentés par <strong>de</strong>shommes, le plus souvent r<strong>et</strong>raités ou au mitan <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie,pour lesquels les parties <strong>de</strong> boules servent <strong>de</strong> ralliement auxrencontres d’après-midi. <strong>Les</strong> femmes évitent en général cesterritoires sauf quand elles accompagnent <strong>de</strong>s enfants dansles espaces réservés aux très jeunes où <strong>la</strong> représentation <strong>de</strong>sgenres <strong>et</strong> <strong>de</strong>s âges s’inverse. Ainsi les femmes ne traversentpas ces jardins-squares qu’elles contournent bien que ce soitplus long.La fréquentation <strong>de</strong>s galeries marchan<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s marchés<strong>et</strong> <strong>de</strong>s rues piétonnes équipées d’espaces pour <strong>la</strong> déambu<strong>la</strong>tionou pour s’arrêter <strong>et</strong> s’asseoir, fonctionne principalementau féminin. Dans ces lieux, c’est une plongée dans le quotidien<strong>de</strong>s différentes générations que semblent rechercherles plus âgées tandis que les groupes <strong>de</strong> jeunes ne prêtentgénéralement aucune attention aux anciens. Ces territoiressont partagés en termes <strong>de</strong> représentation <strong>de</strong>s âges <strong>et</strong> <strong>de</strong>sgenres, mais d’autres formes d’évitement s’y manifestent.L’observation <strong>de</strong>s fréquentations fait apparaître <strong>la</strong> séparation<strong>de</strong>s publics dans les moments d’accès aux divers types<strong>de</strong> restauration rapi<strong>de</strong>, par exemple, <strong>et</strong> dans d’autres espacestels que les p<strong>et</strong>ites p<strong>la</strong>ces aménagées. C’est à une succession<strong>de</strong>s générations que nous assistons plus souvent qu’àleur mixité. Leurs attitu<strong>de</strong>s font également contraste. Ainsiles jeunes paraissent peu intéressés par les plus vieux tandisqu’ils se matent <strong>entre</strong> eux, cherchant pour certaines à être

54Là où les parcours se décidaient auparavant au gré <strong>de</strong>shumeurs, y compris à l’occasion <strong>de</strong>s occupations domestiques,l’individu âgé doit parfois composer avec un accompagnateur,rompant ainsi avec l’<strong>anonymat</strong> pour s’en rem<strong>et</strong>lesannales <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche urbaine n° 100 juin 2006Marie-C<strong>la</strong>ire BordazFenêtre sur <strong>ville</strong> avec chatvues, alors que les personnes les plus âgées semblent, elles,fort intéressées par l’observation <strong>et</strong> l’écoute <strong>de</strong>s échanges<strong>entre</strong> jeunes, tout en conservant leurs distances. Voir sans êtr<strong>et</strong>rop vu <strong>de</strong>vient l’objectif <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te présence en anonymepour s’assurer d’être en prise avec le mon<strong>de</strong> d’aujourd’hui.Pour S. Clément <strong>et</strong> al (1996) ces attitu<strong>de</strong>s consistent à « seprotéger <strong>de</strong>s autres… c’est moins craindre l’incertitu<strong>de</strong> liéeà l’inconnu que <strong>la</strong> certitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> n’être reconnu qu’en tant quevieux ». <strong>Les</strong> seuils d’âge comme les appartenances <strong>de</strong> genre,<strong>de</strong> milieux sociaux <strong>et</strong> d’origine <strong>et</strong>hnique viennent ainsi délimiterles bornages <strong>de</strong> l’<strong>anonymat</strong> <strong>et</strong> ré-inscrire les frontières<strong>de</strong>s attributions collectives. <strong>Les</strong> vieilles femmes, <strong>entre</strong> elles,re<strong>la</strong>tivement assurées d’être vues comme vieilles, s’accommo<strong>de</strong>ntparfois bien <strong>de</strong> l’espace public où elles-mêmes s’accor<strong>de</strong>ntle droit à voir <strong>et</strong> regar<strong>de</strong>r autrui, <strong>de</strong> tous les âges <strong>et</strong>« <strong>de</strong> toutes les allures ». <strong>Les</strong> regards qui leur sont ainsi portésdans l’<strong>anonymat</strong> <strong>de</strong>s passants les affectent moins que le faitd’être vues par leurs proches dans <strong>de</strong>s circonstances défavorables.Étudiant les dép<strong>la</strong>cements <strong>de</strong>s jeunes r<strong>et</strong>raités àMarseille, Monique Haicault (1998) a mis en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s« mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>ville</strong> » propres aux « générations intervalles » <strong>et</strong>elle rend compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong> sortir, d’expérimenterl’espace urbain comme source d’opportunitésplus mobilisatrices que les univers domestiques. Ce pointmérite d’être approfondi dans <strong>la</strong> mesure où les données re<strong>la</strong>tivesau taux <strong>de</strong> sé<strong>de</strong>ntarité <strong>de</strong>s femmes montrent une moindremobilité que celle <strong>de</strong>s hommes. En fait, les femmespeuvent cumuler sous-mobilité <strong>et</strong> sur-mobilité sous contraintes.Leur présence dans les espaces publics est <strong>de</strong> toute façonlimitée à quelques heures <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée. Reste que les désirs<strong>de</strong> <strong>ville</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s femmes en particulier, sont repéréspar plusieurs auteurs à partir <strong>de</strong>s récits <strong>de</strong>s individus âgés(Membrado M., 1998).L’attachement <strong>de</strong>s individus au c<strong>entre</strong> apparaît aussicomme une volonté d’inscription symbolique dans le cœur<strong>de</strong> <strong>la</strong> cité, <strong>et</strong> ce, <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s plus vieux comme <strong>de</strong> <strong>la</strong> part<strong>de</strong> personnes marginalisées (Dougu<strong>et</strong> F., 2000). Ainsi, lesinteractions <strong>entre</strong> les SDF, jeunes <strong>et</strong> moins jeunes, <strong>et</strong> lesindividus les plus âgés sont plus fréquentes qu’<strong>entre</strong> les autresâges <strong>et</strong> sont différemment mises en scène (Mougnot P.,2005). <strong>Les</strong> SDF, attachés aux territoires <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tionpiétonne, adressent aux plus vieux <strong>de</strong>s salutations <strong>de</strong> courtoisie,tonalité qui n’est pas <strong>de</strong> mise pour d’autres publics.<strong>Les</strong> vieux solitaires tiennent eux aussi aux endroits <strong>et</strong> auxmoments où <strong>la</strong> foule leur perm<strong>et</strong> d’être semb<strong>la</strong>bles aumon<strong>de</strong> alentour, <strong>et</strong> prennent le risque <strong>de</strong> l’incompréhension<strong>de</strong>s clients <strong>et</strong> <strong>de</strong>s commerçants quand ils privilégient systématiquementles heures <strong>de</strong> pointe ou <strong>de</strong> ferm<strong>et</strong>ure.Des parcours accompagnés

L’avancée en âge dans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> L’avancée en âge dans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>entre</strong> <strong>anonymat</strong> <strong>et</strong> <strong>proximité</strong> 55Marie-C<strong>la</strong>ire BordazLa visite <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> ménagèr<strong>et</strong>re aux services <strong>de</strong>s professionnels ou <strong>de</strong>s proches, <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille<strong>et</strong> du réseau amical. <strong>Les</strong> limites rencontrées pour un accèsindépendant à <strong>la</strong> <strong>ville</strong> viennent <strong>de</strong> <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong>s temps d’utilisationpossible <strong>de</strong> ces services ainsi que <strong>de</strong> l’insuffisance <strong>de</strong>smoyens techniques mis à disposition (Le Borgne-Uguen F.,Pennec S., 2000). De plus les souhaits <strong>de</strong> sortir pour participerà <strong>la</strong> vie urbaine (par <strong>la</strong> vue, les bruits, le mouvement,<strong>et</strong>c.) n’apparaissent pas prioritaires aux professionnels concernés.Chargés <strong>de</strong> soutenir dans leur autonomie les individusen situation <strong>de</strong> handicaps, ils se reportent à <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s« actes essentiels <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie quotidienne » <strong>de</strong> leur référentiel d’activité.Il en va souvent <strong>de</strong> même pour les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong>famille <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’entourage dans <strong>la</strong> mesure où les fonctionsprimaires à assurer envers leur proche mobilisent toute leurdisponibilité.Pourtant, dans quelques configurations s’effectuent encore<strong>de</strong>s parcours urbains <strong>et</strong> diverses tentatives pour « prendre le<strong>la</strong>rge » <strong>et</strong> s’échapper <strong>de</strong>s univers du chez soi malgré <strong>de</strong> lourdshandicaps. Il s’agit généralement <strong>de</strong> situations dans lesquellesse complètent <strong>et</strong> se concertent les soutiens professionnels<strong>et</strong> ceux <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’entourage. Deux situations particulièresmontrent comment le droit à <strong>la</strong> <strong>ville</strong> peut se concrétiserpar l’intermédiaire d’autrui, dans une <strong>proximité</strong> conduisantà r<strong>et</strong>rouver une part <strong>de</strong> l’<strong>anonymat</strong> urbain.Dans <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> Mme V. (65 ans) comme dans celle<strong>de</strong> Mme G. (98 ans), ce sont les apparentés qui maintiennentpour leurs parents les attachements à <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> auxsorties. Ainsi M. V. s’est transformé en accompagnateur <strong>de</strong>son épouse en s’aidant systématiquement d’obj<strong>et</strong>s techniques<strong>et</strong> <strong>de</strong> nouvelles technologies <strong>et</strong> par <strong>de</strong>s aménagements qu’il<strong>entre</strong>prend lui-même ou avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> services spécialisés.Mme V., atteinte <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Parkinson <strong>de</strong>puis trenteans, avait rarement accès à l’extérieur <strong>de</strong> son logement avantque son conjoint ne fasse installer une chaise électriqued’escalier <strong>et</strong> n’adapte leur automobile. <strong>Les</strong> sorties sont <strong>de</strong>venuesplus fréquentes <strong>et</strong> régulières <strong>et</strong>, surtout, elles ont changéd’obj<strong>et</strong> en s’orientant à nouveau vers <strong>de</strong>s promena<strong>de</strong>s dansles espaces publics, même si certains lieux restent interditsdu fait <strong>de</strong> leur inadaptation aux handicaps. Dans le cas <strong>de</strong>Mme G., c’est une nièce qui intervient auprès d’elle pourrendre à nouveau possible les occasions <strong>et</strong> les lieux <strong>de</strong> sociabilité,ses services étant rétribués au titre <strong>de</strong> l’AllocationPersonnalisée d’Autonomie. Ici le choix familial a consistédans <strong>la</strong> sollicitation <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te prestation pour l’affecter aux activitéspubliques du parent âgé accompagné par un procherémunéré. Par ailleurs, il est fait appel aux services professionnelsqui assurent les soins <strong>de</strong> divers ordres. C<strong>et</strong>te organisationcorrespond ici à un milieu social aisé, <strong>et</strong> ce type <strong>de</strong>configuration s’avère peu fréquent dans les investigationsque nous avons menées, car c<strong>et</strong>te allocation intègre peu lesbesoins d’extériorité <strong>et</strong> les désirs d’espaces publics. Il fautsouligner d’ailleurs combien, par contre coup, les ma<strong>la</strong>dies<strong>et</strong> les handicaps d’un individu restreignent également lessorties <strong>de</strong>s proches en les confinant, eux aussi, au domicile.Plusieurs conjoints mais aussi <strong>de</strong>s enfants, <strong>de</strong>s filles principalement,doivent ainsi limiter leurs propres dép<strong>la</strong>cements<strong>et</strong> leurs activités collectives pour assurer l’accompagnement<strong>de</strong> leurs parents par défaut <strong>de</strong> services adaptés.

56les annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche urbaine n° 100 juin 2006Des prises <strong>de</strong> distances socialesautant que physiquesL’accès aux espaces publics peut s’avérer plus sévèrementlimité par l’imposition <strong>de</strong> normes sociales que par les difficultés<strong>de</strong> mobilité. La stigmatisation <strong>de</strong>s handicaps ainsi quecelle du grand âge contribuent à l’enfermement <strong>de</strong>s individusdans <strong>de</strong>s territoires apprivoisés, plus fortement quand lesaménagements, privés <strong>et</strong> publics, ne soutiennent pas lestentatives <strong>de</strong> contournement <strong>de</strong>s diverses difficultés physiques(Pennec S., Le Borgne-Uguen F., 2005). Le r<strong>et</strong>ournement<strong>de</strong>s représentations collectives n’est pas aisé <strong>et</strong> plusieursexemples attestent <strong>de</strong> l’ampleur <strong>de</strong>s stratégies que les individusdoivent m<strong>et</strong>tre en œuvre, y compris dans <strong>la</strong> sphère privée.L’exemple <strong>de</strong> Mme O. (65 ans) donne à comprendrecomment les lieux publics peuvent <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s territoiresinterdits non seulement pour cause <strong>de</strong> mobilité difficile <strong>et</strong> <strong>de</strong>défaut d’accessibilité mais par l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong>s représentations duhandicap mises en exergue dans <strong>la</strong> famille. C<strong>et</strong>te femme,handicapée <strong>de</strong> naissance, raconte comment sa mère avaitp<strong>et</strong>it à p<strong>et</strong>it réduit les sorties <strong>et</strong> les activités auxquelles tenaitsa fille, considérant comme peu convenable qu’une personnehandicapée se montre en public. Dans ce cas, le décès <strong>de</strong> <strong>la</strong>mère va conduire c<strong>et</strong>te femme à reprendre <strong>de</strong>s sorties <strong>et</strong> <strong>de</strong>sactivités, interrompues durant une dizaine d’années, à faireappel aux différents services <strong>et</strong> à solliciter <strong>de</strong>s aménagementstant à son domicile que dans les lieux publics <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune.Gagnant ainsi en indépendance après dix années <strong>de</strong>confinement à domicile, elle accè<strong>de</strong> <strong>de</strong> nouveau à <strong>de</strong>s activitéscollectives (vacances) <strong>et</strong> à une visibilité publique, parexemple en prenant <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce d’une association <strong>et</strong> enrevendiquant une meilleure accessibilité <strong>de</strong>s lieux publicspour les personnes en fauteuil. Ce cas perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> déconstruire<strong>la</strong> perspective linéaire qui tend généralement à associerl’avancée en âge avec <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong>s capacités d’accèsaux espaces publics sans prendre en considération leseff<strong>et</strong>s d’interdépendance <strong>de</strong>s générations, <strong>de</strong>s âges <strong>et</strong> <strong>de</strong>smoments du cycle <strong>de</strong> vie.À l’opposé <strong>de</strong> tels renversements <strong>de</strong>s impositions, certainesrelégations à domicile s’éprouvent sans autres handicapsque celui d’une disqualification du grand âge par <strong>la</strong> famille.Dans <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> Mme L. (77 ans) le repli sur <strong>la</strong> sphèredomestique se fait sous <strong>la</strong> pression d’une fille. C<strong>et</strong>te femmedéc<strong>la</strong>re avoir fréquenté les espaces publics pour rompre sa solitu<strong>de</strong>d’après veuvage <strong>et</strong> cite avec p<strong>la</strong>isir <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s activitésmenées en rupture avec son mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie passé.Cependant, aux alentours <strong>de</strong> 75 ans, elle m<strong>et</strong> fin à l’ensemble<strong>de</strong>s investissements où elle s’est « éc<strong>la</strong>tée pendant 10ans » car elle estime ne plus y avoir sa p<strong>la</strong>ce, « ce n’est plus<strong>de</strong> mon âge… Ce n’est plus pour moi ». Ce sont les avis quepourraient porter ses enfants sur <strong>de</strong> telles activités qu’ellem<strong>et</strong> en avant pour expliquer ce r<strong>et</strong>rait, pensant plus particulièrementà l’une <strong>de</strong> ses filles chez qui elle intervient pour<strong>la</strong> soutenir dans ses fonctions domestiques <strong>et</strong> qui n’a pas ellemêmeaccès à <strong>de</strong> telles activités <strong>de</strong> loisirs.<strong>Les</strong> formes d’émancipation par l’accès à <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> parl’ouverture à <strong>de</strong> nouveaux univers restent donc incertaines<strong>et</strong> réversibles, les injonctions associées aux rôles <strong>de</strong> mère <strong>et</strong>à <strong>la</strong> vieillesse au féminin ayant partie liée dans ces limitations<strong>de</strong> mobilité, limites totalement indépendantes c<strong>et</strong>tefois <strong>de</strong>s capacités physiques <strong>et</strong> <strong>de</strong>s aménagements urbains.Dans ce cas, c’est bien encore l’engagement féminin domestiquequi s’oppose à l’individuation dans les univers publicspour reprendre les termes <strong>de</strong> l’analyse proposée par A.Dussu<strong>et</strong> (2004).Gar<strong>de</strong>r prise sur <strong>la</strong> <strong>ville</strong> à partir <strong>de</strong> chez soi ?Dans <strong>la</strong> mesure où les handicaps vécus par un individuconduisent à <strong>de</strong>s limitations importantes <strong>de</strong> sa mobilité, ycompris lorsque les aménagements <strong>et</strong> les services existent,peut-il exister <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> rapports à l’espace public ausein même <strong>de</strong>s domiciles privés ? <strong>Les</strong> nouvelles technologiessont-elles susceptibles <strong>de</strong> perm<strong>et</strong>tre c<strong>et</strong>te ouverture surl’ailleurs y compris à partir du chez soi ?Outre les eff<strong>et</strong>s particuliers à <strong>la</strong> centralité <strong>et</strong> à <strong>la</strong> périphérie,le type même d’habitat, l’architecture <strong>de</strong>s logements<strong>et</strong> <strong>de</strong>s quartiers ainsi que l’équipement en services, encommerces <strong>et</strong> en transports principalement, définissent lesfrontières <strong>de</strong>s territoires fréquentés. La comparaison <strong>entre</strong><strong>de</strong>ux quartiers d’une même <strong>ville</strong> (Pronost S., 2005) montrecombien les désirs <strong>de</strong> <strong>ville</strong> sont dépendants <strong>de</strong>s espaces construits.Ainsi, dans l’un <strong>de</strong>s quartiers, les popu<strong>la</strong>tions considéréesse heurtent à <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> leurs logements, enmajorité <strong>de</strong>s maisons individuelles dont les principales pièces<strong>de</strong> vie sont disposées à l’étage supérieur. Ces constructionshandicapent plus fortement les fréquentations <strong>et</strong> les échanges,sur les pas <strong>de</strong> portes ou <strong>entre</strong> les jardins privés, qui s’avèrentplus limités que dans d’autres quartiers où les logementscollectifs favorisent les contacts, y compris avec les <strong>de</strong>rniersarrivés.À partir <strong>de</strong> certains logements, il est difficile d’<strong>entre</strong>voirles occupants <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> suivre leurs rythmes <strong>et</strong> leursvariations tandis que, pour d’autres habitants qui disposentd’une vue sur les allers <strong>et</strong> venues, les passagers <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue <strong>et</strong><strong>de</strong>s alentours créent une fenêtre sur ailleurs. Avoir « pignonsur rue », vue sur les marchés <strong>et</strong> sur le mouvement quotidien,peut ainsi constituer une stratégie pour se maintenir dans <strong>la</strong>vie collective bien qu’en étant limité dans ses dép<strong>la</strong>cements.Contre <strong>la</strong> <strong>ville</strong> close, le quartier libre <strong>de</strong>vient celui <strong>de</strong> l’activation<strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong> rencontres sous diverses formes.Au jour le jour, <strong>la</strong> participation à <strong>la</strong> vie du quartier va consisterdans le suivi <strong>de</strong>s événements <strong>et</strong> <strong>de</strong>s traj<strong>et</strong>s d’individus, enmême temps proches <strong>et</strong> anonymes : le livreur <strong>de</strong> journaux,le départ au travail <strong>de</strong> tel puis <strong>de</strong> tel autre voisin, les écoliers,les personnes r<strong>et</strong>raitées ; à l’occasion, les métiers en actionlors <strong>de</strong>s travaux dans l’environnement. Le facteur tient aussifonction d’horloge, ainsi que les distributeurs <strong>de</strong> prospectus

L’avancée en âge dans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> L’avancée en âge dans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>entre</strong> <strong>anonymat</strong> <strong>et</strong> <strong>proximité</strong> 57qui viennent s’ajouter aux déambu<strong>la</strong>tions plus ou moinsanonymes, mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> repérage du temps <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>suns <strong>et</strong> <strong>de</strong>s autres. C<strong>et</strong>te inscription d’autrui dans son paysagejournalier fait fonction <strong>de</strong> reconnaissance pour soi <strong>et</strong> d’occasionspotentielles <strong>de</strong> contacts, associant <strong>proximité</strong> <strong>et</strong> <strong>anonymat</strong>.Pour R. Morin <strong>et</strong> M. Rochefort (1998), « ces liens faiblestissés avec les individus que l’on croise fréquemment <strong>et</strong> quel’on reconnaît puisqu’ils habitent à <strong>proximité</strong>, mais aveclesquels les re<strong>la</strong>tions restent superficielles, s’avéreraient néanmoinssignificatifs : ces liens consoli<strong>de</strong>raient <strong>la</strong> conscienced’être chez soi <strong>et</strong> en sécurité, représenteraient un soutien à<strong>la</strong> fois pratique <strong>et</strong> social <strong>et</strong> constitueraient <strong>de</strong>s ponts <strong>entre</strong> lesdifférents réseaux ».Anonymat <strong>et</strong> <strong>proximité</strong> se règlent dans une fine orchestration<strong>de</strong>s différentes scènes <strong>de</strong> sociabilité où, dans les coulisses,s’anticipent alternativement l’une ou l’autre <strong>de</strong>s distancesen jeu. Ainsi une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s « passagers <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue »est anonyme, mais néanmoins coutumière <strong>et</strong> fait partie dupaysage, tandis qu’une autre sert <strong>de</strong> réserve d’interlocuteurspour <strong>de</strong>s échanges, à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fenêtre ou du jardin, al<strong>la</strong>ntdu signe <strong>de</strong> tête <strong>et</strong> formules diverses <strong>de</strong> politesse aux échangesplus détaillés sur le quartier, les événements du jour.Pour ceux qui peuvent encore accé<strong>de</strong>r, même occasionnellement,aux magasins <strong>et</strong> aux services <strong>de</strong> quartier, ces lieuxconjuguent finalités domestiques <strong>et</strong> présence au mon<strong>de</strong>.Récits <strong>et</strong> gestes <strong>de</strong>s clients, <strong>de</strong>s commerçants <strong>et</strong> <strong>de</strong>s passantscomposent un univers au sein duquel chacun règle les <strong>de</strong>grés<strong>de</strong> sa propre représentation.<strong>Les</strong> technologies source d’affranchissement<strong>de</strong>s seuils ?Lorsqu’il n’est plus possible <strong>de</strong> « sortir pour prendre l’air »,comment faire <strong>entre</strong>r l’air <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong> chez soi ? <strong>Les</strong> nouvellestechnologies perm<strong>et</strong>tent-elles d’introduire ces désirs d’extérioritéau sein du domicile ? Nous avons constaté que l’intérêt<strong>de</strong>s personnes en situation <strong>de</strong> handicaps pour lestechnologies a plusieurs fonctions : favoriser le maintien àdomicile, préserver les re<strong>la</strong>tions ordinaires <strong>et</strong> faire accé<strong>de</strong>r à<strong>de</strong>s univers pluriels (Le Borgne-Uguen F., Pennec S., 2000).Le rôle joué par les obj<strong>et</strong>s dans les re<strong>la</strong>tions interpersonnellesa été bien documenté <strong>et</strong> l’analyse du rôle <strong>de</strong>s technologiespeut s’inscrire dans c<strong>et</strong>te perspective. Plusieurs étu<strong>de</strong>s fontégalement référence aux fonctions <strong>de</strong> médiation jouées parl’usage <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> communication qui, outre leurs apportsdirects, s’accompagnent d’échanges verbaux <strong>et</strong> autres formes<strong>de</strong> contacts donnant aux individus <strong>de</strong>s différentes générationsle sentiment d’appartenir au même mon<strong>de</strong>, (ClémentS. <strong>et</strong> al., 1999). Lors <strong>de</strong>s situations contraintes <strong>de</strong> repli surl’espace domestique, les dispositifs technologiques peuventalors favoriser le maintien d’une autre forme d’ouverture surle mon<strong>de</strong> <strong>et</strong> sur autrui, servant ainsi <strong>de</strong> soutien culturel <strong>et</strong>social (Cara<strong>de</strong>c V., 1999). Par exemple, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ced’une p<strong>la</strong>te-forme technique <strong>de</strong> télé-assistance à domicilepeut conduire les individus à utiliser davantage les services<strong>de</strong> communications, <strong>de</strong> loisirs <strong>et</strong> <strong>de</strong> productions culturellesque les services <strong>de</strong> type médico-social envisagés au départ(Pennec S., Trellu H., 2005). La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> consiste plutôt àouvrir un univers qui s’est réduit au logement, vers <strong>de</strong>s obj<strong>et</strong>s<strong>et</strong> différents moyens techniques susceptibles <strong>de</strong> diversifierles espaces d’investigation <strong>et</strong> les dimensions temporelles.Il s’agit alors <strong>de</strong> faire venir à soi ce qu’on ne peut plusaller chercher au travers <strong>de</strong>s sorties dans différents lieux <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong>. Ainsi, Mme P. (76 ans) a sollicitél’adaptation <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> communication proposéespour revoir les <strong>ville</strong>s <strong>et</strong> les musées qu’elle avait visités à traversle mon<strong>de</strong> avant que sa ma<strong>la</strong>die ne lui interdise toute sortie.Une autre femme (84 ans) a souhaité disposer <strong>de</strong> journauxtélévisés <strong>et</strong> <strong>de</strong> reportages en rapport avec <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>et</strong> son proprequartier pour continuer à suivre l’évolution <strong>de</strong>s lieux auxquelselle n’a plus accès. Une certaine réintégration dans <strong>la</strong> vielocale en résulte, perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> reprendre part aux conversationspour commenter les transformations <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong>, là oùauparavant il ne leur était possible que d’écouter les commentaires<strong>de</strong>s proches. Pour ces personnes, l’acquisition <strong>de</strong>nouvelles technologies <strong>et</strong> leurs nombreux usages donnentaussi l’occasion <strong>de</strong> manifester leur mo<strong>de</strong>rnité <strong>et</strong> leur contemporanéitéaux yeux <strong>de</strong> leur entourage. Ces expériences interrogentles différentes instances collectives, responsables élus<strong>et</strong> organismes chargés à divers titres <strong>de</strong> l’accompagnementsocial <strong>et</strong> <strong>de</strong> santé, quant à <strong>la</strong> mise à disposition <strong>de</strong> services pourle maintien <strong>de</strong>s liens sociaux <strong>et</strong> du droit à <strong>la</strong> <strong>ville</strong> <strong>de</strong>s individusen situation <strong>de</strong> handicap.Maintenir le rapport à <strong>la</strong> <strong>ville</strong><strong>Les</strong> distinctions spécifiques aux âges <strong>et</strong> celles re<strong>la</strong>tives augenre se combinent aux eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> générations ainsi qu’auxpério<strong>de</strong>s <strong>et</strong> aux moments du cycle <strong>de</strong> vie pour affecter les<strong>pratiques</strong> urbaines. <strong>Les</strong> mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion urbaine ontpartie liée avec les représentations collectives <strong>et</strong> normatives<strong>de</strong>s droits <strong>et</strong> <strong>de</strong>s compétences <strong>de</strong>s personnes à occuper <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>ces <strong>et</strong> à utiliser tout ou partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong>. Dans une gran<strong>de</strong>diversité <strong>de</strong>s capacités à solliciter autrui <strong>et</strong> <strong>de</strong>s formes d’arrangementsavec leurs handicaps, en re<strong>la</strong>tion avec leurs différentsattachements à <strong>la</strong> <strong>ville</strong>, les individus recomposent <strong>de</strong>susages <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>ville</strong> en s’appuyant sur <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong> différentsordres pour s’y maintenir. <strong>Les</strong> vieilles personnes rencontréesdans <strong>la</strong> <strong>ville</strong> cherchent à maintenir leur liberté d’aller<strong>et</strong> venir dans les espaces publics. Pour ce faire, elles composent<strong>entre</strong> les territoires <strong>de</strong> <strong>proximité</strong> <strong>et</strong> l’aisance <strong>de</strong>s interconnaissancesincorporées d’un côté <strong>et</strong> avec les espacesurbains qui mêlent les formes d’<strong>anonymat</strong> <strong>et</strong> les appartenancescollectives à distance <strong>de</strong> l’autre. Elles s’appuientpour ce faire sur tous les moyens à leur disposition : famille,services sociaux <strong>et</strong> appareil<strong>la</strong>ges techniques.

58les annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche urbaine n° 100 juin 2006Références bibliographiquesArgoud D., Le Borgne-Uguen F., Pennec S. <strong>et</strong>al., (2004), Prévenir l’isolement <strong>de</strong>s personnesâgées. Voisiner au grand âge, Paris, Dunod.Bouchayer F., (2005), « Mamie dans le métro »,dans Pennec S., Le Borgne-Uguen F. (dir.), <strong>Les</strong>technologies urbaines. Vieillissements <strong>et</strong> handicaps,Rennes, ENSP, pp. 15-25.Cara<strong>de</strong>c V., (1999), « L’usage <strong>de</strong>s technologiespar les personnes vieillissantes », R<strong>et</strong>raite <strong>et</strong>Société, n° 26, pp. 9-25.Chevrier S., Jugu<strong>et</strong> S., (2005), « Personnesâgées <strong>et</strong> métros légers : les trois figures <strong>de</strong> <strong>la</strong>personne âgée », dans Pennec S., Le Borgne-Uguen F. (dir.), <strong>Les</strong> technologies urbaines.Vieillissements <strong>et</strong> handicaps, Rennes, ENSP,pp. 171-181.Clément S., Mantovani J., Membrado M.,(1996), « Vivre <strong>la</strong> <strong>ville</strong> à <strong>la</strong> vieillesse : se ménager<strong>et</strong> se risquer », <strong>Les</strong> <strong>Annales</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> RechercheUrbaine, n° 73, pp. 90-98.Clément S., Drulhe M., Dubreuil C., La<strong>la</strong>nneM., Mantovani J., Andrieu S., (1999), <strong>Les</strong>produits techniques dans les échanges <strong>entre</strong> lesvieilles personnes, leur entourage <strong>et</strong> les servicesd’ai<strong>de</strong> à domicile, Programme Mire – CNAV.Dougu<strong>et</strong>, F., col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> Pennec S.,(2002), Solitu<strong>de</strong> <strong>et</strong> isolement chez les personnesâgées <strong>de</strong> 75 ans <strong>et</strong> plus, Brest, SUFCEP-UBO,Coordination gérontologique <strong>de</strong> Quimper.Dussu<strong>et</strong> A., (2004), « Femmes <strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s : <strong>de</strong>sindividues ou <strong>de</strong>s personnes ? », dans DenèfleS. (dir.), Femmes <strong>et</strong> <strong>ville</strong>s, Tours, Pressesuniversitaires François Rabe<strong>la</strong>is, pp. 359-378.Gallenga G., (1999), « Usagers âgés, bill<strong>et</strong>tique<strong>et</strong> transports en commun », R<strong>et</strong>raite <strong>et</strong>Société, n° 27, pp. 39-53.Haicault M., (1998), « <strong>Les</strong> jeunes r<strong>et</strong>raités, unegénération intervalle dans le temps <strong>et</strong> dansl’espace urbain », Prévenir, n° 35, pp. 123-130.Le Borgne-Uguen F., Pennec S., (2002),« L’adaptation <strong>de</strong> l’habitat chez <strong>de</strong>s personnes<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 60 ans souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> handicaps <strong>et</strong> vivant à domicile »,dans <strong>Les</strong> techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie quotidienne, Âges<strong>et</strong> usages, DREES, collection Mire, LaDocumentation française.Membrado M., (1998), « Processus <strong>de</strong> vieillissement<strong>et</strong> secondarité », La <strong>ville</strong> <strong>de</strong>s vieux.Recherche sur une cité à humaniser, La Tourd’Aigues, Éditions <strong>de</strong> l’Aube, pp. 95-105.Morin R., Rochefort M., (1998), « Quartier <strong>et</strong>lien social : <strong>de</strong>s <strong>pratiques</strong> individuelles à l’actioncollective », Lien Social <strong>et</strong> Politiques, RIAC,39, pp. 103-126.Mougnot P., (2005), Étu<strong>de</strong> du phénomène <strong>de</strong>regroupement <strong>de</strong> personnes marginalisées auc<strong>entre</strong> <strong>ville</strong> <strong>de</strong> Quimper, mémoire DHEPS,UBO-CCB, Brest.Peixoto C., (1994), « <strong>Les</strong> personnes âgées dansles espaces publics <strong>et</strong> le désir <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ire »,Gérontologie <strong>et</strong> Société, n° 69, pp. 150-159.Pennec S. (dir.), Le Borgne-Uguen F., Dougu<strong>et</strong>F., Guichard-C<strong>la</strong>udic Y., Ben Moussi L., (2000),Construction sociale du parcours <strong>de</strong>s âges àtravers les temps <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong> formation <strong>et</strong> <strong>de</strong>r<strong>et</strong>raite, Programme CNRS Santé-Société,« Vieillissement individuel <strong>et</strong> sociétal », Brest,ARS, Université <strong>de</strong> Br<strong>et</strong>agne Occi<strong>de</strong>ntale, vol.1, 2 <strong>et</strong> 3.Pennec S. (dir.), Le Borgne-Uguen F., col<strong>la</strong>borationGuichard-C<strong>la</strong>udic Y., (2002), Ce quevoisiner veut dire, Brest, ARS, Université <strong>de</strong>Br<strong>et</strong>agne Occi<strong>de</strong>ntale, Fondation <strong>de</strong> France.Pennec S., (2004a), « <strong>Les</strong> vieilles femmes dans<strong>la</strong> <strong>ville</strong> », dans Denèfle S. (dir.), Femmes <strong>et</strong><strong>ville</strong>s, Tours, Presses universitaires FrançoisRabe<strong>la</strong>is, pp. 87-100.Pennec S., (2004b), « <strong>Les</strong> solidarités <strong>de</strong> voisinageau féminin, <strong>de</strong>s rôles <strong>entre</strong> <strong>proximité</strong> <strong>et</strong>distance », dans Pitaud P. (dir.), Isolement <strong>et</strong>solitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s personnes âgées : l’environnementsolidaire. Une perspective européenne.Toulouse, Erès, pp. 157-170.Pennec S., Le Borgne-Uguen F. (dir.), (2005),<strong>Les</strong> technologies urbaines. Vieillissements <strong>et</strong>handicaps, Rennes, ENSP.Pennec S., Trellu H., (2005), « De <strong>la</strong> télé-assistanceà <strong>la</strong> télé-re<strong>la</strong>tion dans les usages <strong>de</strong>spersonnes à mobilité réduite », dans PennecS., Le Borgne-Uguen F. (dir.), <strong>Les</strong> technologiesurbaines. Vieillissements <strong>et</strong> handicaps, Rennes,ENSP, pp. 131-150.Poch<strong>et</strong> P., (1995), Mobilité quotidienne <strong>de</strong>spersonnes âgées en milieu urbain : évolutionsrécentes <strong>et</strong> perspectives,Thèse <strong>de</strong> Doctorat <strong>de</strong>l’Université Lumière Lyon 2, Mention SciencesÉconomiques : Économie <strong>de</strong>s Transports,Lyon.Simmel G., (1903), « Métropoles <strong>et</strong>mentalités » cité par Dussu<strong>et</strong> A., (2005),«Femmes <strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s : <strong>de</strong>s individues ou <strong>de</strong>spersonnes ? » dans Denèfle S. (dir.), Femmes<strong>et</strong> <strong>ville</strong>s, Tours, Presses universitaires FrançoisRabe<strong>la</strong>is, pp. 359-378.Biographiesimone pennec est sociologue, maître <strong>de</strong>conférences, directrice <strong>de</strong> l’Atelier <strong>de</strong> recherchesociologique (ARS- EA 3149), Université<strong>de</strong> Br<strong>et</strong>agne Occi<strong>de</strong>ntale, Brest. Sociologie <strong>de</strong><strong>la</strong> santé, <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille <strong>et</strong> du vieillissement.Ses travaux portent sur <strong>la</strong> dynamique <strong>de</strong>ssociabilités <strong>et</strong> <strong>de</strong>s solidarités à <strong>la</strong> vieillesse,sur <strong>la</strong> production <strong>de</strong> santé <strong>et</strong> les politiquessocio-sanitaires en matière <strong>de</strong> vieillissement<strong>et</strong> sur les liens <strong>de</strong> filiation <strong>et</strong> les rapports <strong>de</strong>genre dans <strong>la</strong> famille.simone.pennec@univ-brest.fr