Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2.1 Parasetamol<br />

2.1.1 Uraian Kimia<br />

BAB <strong>II</strong><br />

TINJAUAN PUSTAKA<br />

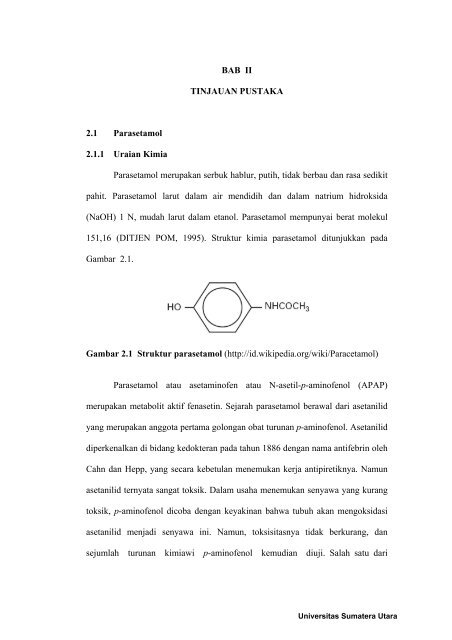

Parasetamol merupakan serbuk hablur, putih, tidak berbau dan rasa sedikit<br />

pahit. Parasetamol larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida<br />

(NaOH) 1 N, mudah larut dalam etanol. Parasetamol mempunyai berat molekul<br />

151,16 (DITJEN POM, 1995). Struktur kimia parasetamol ditunjukkan pada<br />

Gambar 2.1.<br />

Gambar 2.1 Struktur parasetamol (http://id.wikipedia.org/wiki/Paracetamol)<br />

Parasetamol atau asetaminofen atau N-asetil-p-aminofenol (APAP)<br />

merupakan metabolit aktif fenasetin. Sejarah parasetamol berawal dari asetanilid<br />

yang merupakan anggota pertama golongan obat turunan p-aminofenol. Asetanilid<br />

diperkenalkan di bidang kedokteran pada tahun 1886 dengan nama antifebrin oleh<br />

Cahn dan Hepp, yang secara kebetulan menemukan kerja antipiretiknya. Namun<br />

asetanilid ternyata sangat toksik. Dalam usaha menemukan senyawa yang kurang<br />

toksik, p-aminofenol dicoba dengan keyakinan bahwa tubuh akan mengoksidasi<br />

asetanilid menjadi senyawa ini. Namun, toksisitasnya tidak berkurang, dan<br />

sejumlah turunan kimiawi p-aminofenol kemudian diuji. Salah satu dari<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

turunan tersebut yang lebih memuaskan adalah fenasetin atau asetofenetidin<br />

(Goodman dan Gilman, 2007).<br />

Fenasetin diperkenalkan ke dalam terapi pada tahun 1887 dan banyak<br />

digunakan dalam campuran analgesik sampai diketahui fenasetin menyebabkan<br />

nefropati akibat penyalahgunaan analgesik, akibatnya fenasetin tidak lagi tersedia<br />

khususnya di Amerika Serikat. Akhirnya ditemukan pada tahun 1949 metabolit<br />

aktif dari asetanilid dan fenasetin yaitu parasetamol yang relatif lebih aman<br />

(Goodman dan Gilman, 2007).<br />

2.1.2 Farmakokinetika<br />

Parasetamol diabsorpsi dengan cepat dan hampir sempurna dalam saluran<br />

cerna. Konsentrasi dalam plasma mencapai puncak dalam 30 sampai 60 menit,<br />

waktu paruh dalam plasma sekitar 2 jam. Indeks terapi parasetamol berada di<br />

antara 5-20 μg/ml. Parasetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan sebagian<br />

dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Sebagian parasetamol (80%)<br />

dikonjugasi dengan asam glukuronat dan sebagian kecil lainnya dengan asam<br />

sulfat, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung, 1997). Jalur metabolisme<br />

parasetamol ditunjukkan pada Gambar 2.2.<br />

Kurang dari 5% parasetamol diekskresikan dalam bentuk tidak berubah.<br />

Parasetamol mengalami metabolisme menghasilkan suatu metabolit minor tetapi<br />

sangat aktif dan penting pada dosis besar yaitu NAPQI karena toksik terhadap hati<br />

dan ginjal. Pada jumlah toksik atau adanya penyakit hati, waktu paruhnya<br />

meningkat menjadi dua kali lipat atau lebih (Katzung, 1997).<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

Gambar 2.2 Skema yang menggambarkan jalur metabolisme parasetamol<br />

(dikutip dari Goodman dan Gilman, 2007)<br />

2.1.3 Farmakodinamika<br />

Parasetamol digunakan sebagai analgesik dan antipiretik. Meski pun efek<br />

analgesik dan antipiretiknya setara dengan aspirin, parasetamol berbeda karena<br />

efek antiinflamasinya hampir tidak ada. Parasetamol dapat digunakan untuk<br />

pasien yang dikontraindikasikan menggunakan aspirin (misalnya pasien ulser<br />

lambung) untuk penggunaan analgesik atau antipiretiknya (Katzung, 1997).<br />

Efek analgesik parasetamol yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri<br />

ringan sampai sedang, bagaimana mekanismenya belum diketahui secara pasti.<br />

Parasetamol mengurangi produksi prostaglandin yaitu suatu senyawa pro-<br />

inflamasi, tetapi parasetamol tidak mempunyai sifat antiinflamasi seperti halnya<br />

aspirin. Sebagai antipiretik, parasetamol bekerja mengembalikan suhu tubuh<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

dalam keadaan demam menjadi normal dengan menghambat produksi<br />

prostaglandin di susunan saraf pusat (Anonim d , 2008).<br />

2.1.4 Toksisitas<br />

Dosis lazim oral parasetamol adalah sebesar 325-1000 mg. Dosis total<br />

harian tidak boleh melebihi 4000 mg. Pada dosis terapeutik, parasetamol biasanya<br />

ditoleransi dengan baik. Kadang-kadang terjadi ruam kulit dan reaksi alergi lain.<br />

Namun, jika dosis parasetamol melebihi dosis lazim akan terjadi efek merugikan<br />

berupa nekrosis hati dan kemungkinan fatal serta tergantung pada dosis<br />

(Goodman dan Gilman, 2007).<br />

Pada orang dewasa, hepatotoksisitas terjadi setelah penggunaan<br />

parasetamol dosis tunggal 10-15 g (150-250 mg/kg BB), dosis 20-25 g atau lebih<br />

kemungkinan dapat menyebabkan kematian. Berbagai gejala yang terjadi selama<br />

2 hari pertama pada keracunan parasetamol akut mungkin tidak menggambarkan<br />

intoksikasi yang berpotensi menjadi serius. Mual, muntah, anoreksia dan nyeri<br />

abdomen terjadi selama 24 jam pertama dan dapat bertahan selama seminggu atau<br />

lebih. Indikasi klinis kerusakan hati akan tampak dalam 2 sampai 4 hari setelah<br />

pemberian dosis toksik. Kadar enzim aminotransferase dan konsentrasi bilirubin<br />

dalam plasma meningkat, serta terjadi pemanjangan masa protrombin<br />

(Goodman dan Gilman, 2007).<br />

Hepatotoksisitas parasetamol meningkat pada alkoholik kronis. Kerusakan<br />

yang timbul berupa nekrosis sentrilobularis. Keracunan akut seperti ini biasanya<br />

diobati secara simptomatik dan suportif, tetapi pemberian senyawa sulfhidril<br />

tampaknya bermanfaat, yaitu dengan memperbaiki cadangan glutation hati.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

N-asetilsistein cukup efektif bila diberikan per oral 24 jam setelah minum dosis<br />

toksik parasetamol (Wilmana, 1995).<br />

2.2 Kafein<br />

2.2.1 Uraian Kimia<br />

Tiga senyawa metilxantin yang penting adalah teofilin, teobromin, dan<br />

kafein, ketiganya merupakan alkaloid yang terdapat dalam tumbuhan. Sejak dulu<br />

ekstrak tumbuhan ini digunakan sebagai minuman. Kafein terdapat dalam kopi<br />

dari biji Coffea sp, teh dari daun Thea sinensis mengandung kafein dan teofilin,<br />

dan coklat dari biji Theobroma cacao mengandung kafein dan teobromin<br />

(Sunaryo, 1995).<br />

Teofilin merupakan 1,3-dimetilxantin, teobromin adalah 3,7-dimetilxantin,<br />

dan kafein adalah 1,3,7-trimetilxantin. Turunan xantin bekerja merangsang<br />

susunan saraf pusat dengan intensitas yang berbeda-beda, sehingga dapat dipilih<br />

senyawa xantin yang tepat untuk tujuan terapi tertentu (Katzung, 1997).<br />

Kafein, disebut juga tein berupa kristal putih, larut dalam air dengan<br />

perbandingan 1:46. Kafein-Na benzoat dan kafein sitrat berupa senyawa berwarna<br />

putih, rasa agak pahit, dan larut dalam air (Sunaryo, 1995). Struktur kafein<br />

ditunjukkan pada Gambar 2.3.<br />

Gambar 2.3 Struktur Kafein (http://id.wikipedia.org/wiki/Caffeine)<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

2.2.2 Farmakokinetika<br />

Kafein diabsorpsi dengan cepat dan mendekati sempurna melalui saluran<br />

ganstrointestinal dalam waktu 30-60 menit. Kafein didistribusikan secara merata<br />

ke seluruh jaringan tubuh. Konsentrasi maksimum dalam plasma (tmax) dicapai<br />

dalam waktu 1 jam dengan rentang 0,5-1,5 jam. Waktu paruh eliminasi sangat<br />

bervariasi rata-rata 5 jam dengan rentang 2-12 jam (Donovan dan Devane, 2001).<br />

Eliminasi kafein dari tubuh terjadi melalui metabolisme. Metabolisme<br />

kafein sangat kompleks, paling sedikit ada 25 metabolit yang dihasilkan. Kafein<br />

diekskresikan melalui urin dalam bentuk tidak berubah yaitu hanya 1-4% setelah<br />

pemberian oral (Donovan dan Devane, 2001). Jalur utama eliminasi kafein<br />

melalui reaksi demetilasi yang dikatalisis oleh enzim sitokrom P450 (CYP1A2)<br />

menghasilkan paraxantin (1,7-dimetilxantin) sebanyak 80%, teobromin 10% dan<br />

teofilin 4% (Anonim a , 2005).<br />

2.2.3 Farmakodinamika<br />

Kafein bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular,<br />

dan pernapasan. Kafein merupakan antagonis kompetitif reseptor adenosin di otak<br />

(Donovan dan Devane, 2001). Telah diketahui bahwa adenosin jika terikat ke<br />

reseptor sel saraf akan menurunkan aktivitas sel saraf. Akibat kemiripan struktur<br />

molekul kafein dengan struktur adenosin maka kafein dapat terikat pada reseptor<br />

tersebut tetapi tidak memberi efek penurunan aktivitas sel saraf justru sebaliknya,<br />

aktivitas sel saraf ditingkatkan. Kafein meningkatkan konsentrasi monoamin di<br />

otak, termasuk dopamin dan serotonin pada striatum, serta peningkatan<br />

norepinefrin di korteks frontal. Jika kondisi ini terus berlangsung, akan terjadi<br />

beberapa efek, seperti denyut jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

meningkat, sementara itu aliran darah ke kulit dan organ dalaman akan menurun,<br />

tetapi pelepasan glukosa oleh hati meningkat (Nurachman, 2004).<br />

Kafein mempunyai efek kronotropik dan inotropik positif di jantung<br />

dengan cara mengaktivasi reseptor ryanodine yang meningkatkan pembukaan<br />

kanal rilis Ca 2+ , sehingga semakin banyak Ca 2+ yang dilepaskan maka<br />

kontraktilitas jantung semakin meningkat (White, 1990). Secara tidak langsung<br />

kafein meningkatkan pelepasan epinefrin yang akan berikatan dengan<br />

β-adrenoseptor di jantung sehingga meningkatkan kontraktilitas dan denyut<br />

jantung. Kafein merangsang diuresis dengan cara meningkatkan laju filtrasi<br />

glomerulus (LFG) dan menghambat reabsorpsi natrium dan air di tubular<br />

ginjal (Katzung, 1997).<br />

2.3 Interaksi Obat<br />

Peristiwa perubahan efek yang dihasilkan oleh suatu obat dengan zat lain<br />

jika diberikan bersamaan atau hampir bersamaan dapat menguntungkan atau<br />

merugikan. Peristiwa ini lebih dikenal dengan istilah interaksi obat (drug<br />

interaction). Interaksi obat dapat terjadi antara suatu obat dengan obat lain<br />

(interaksi obat-obat), interaksi obat dengan makanan (interaksi obat-makanan),<br />

dan interaksi antara obat dengan unsur-unsur atau senyawa kimia lainnya.<br />

Interaksi obat melibatkan dua jenis obat yaitu obat objek (object drug) dan obat<br />

presipitan (precipitant drug). Obat objek adalah obat yang aksi/efeknya<br />

dipengaruhi atau diubah oleh obat lain, sedangkan obat presipitan adalah obat<br />

yang mengubah aksi/efek obat lain (Sinaga, 2008).<br />

Interaksi obat lebih banyak menghasilkan efek merugikan dibandingkan<br />

yang menguntungkan. Penggunaan dua macam obat atau lebih yang disebut<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

dengan Polypharmacy atau Multiple Drug Therapy merupakan penyebab interaksi<br />

obat. Swamedikasi atau pengobatan sendiri yang kini banyak dilakukan juga<br />

sangat berpotensi menimbulkan interaksi obat. Pada prinsipnya interaksi obat<br />

dapat menyebabkan dua hal penting. Yang pertama, interaksi obat mengurangi<br />

atau bahkan menghilangkan khasiat obat, baik melalui penghambatan penyerapan<br />

atau absorpsinya atau dengan mengganggu metabolisme atau distribusi obat<br />

tersebut di dalam tubuh. Yang kedua, interaksi obat menyebabkan gangguan atau<br />

masalah kesehatan yang serius, karena meningkatnya efek samping atau toksisitas<br />

dari obat-obat tertentu (Sinaga, 2008).<br />

Mekanisme interaksi obat beragam dan kompleks. Pada dasarnya dapat<br />

digolongkan sebagai berikut:<br />

a. interaksi farmasetika.<br />

b. interaksi farmakokinetika.<br />

c. interaksi farmakodinamika.<br />

2.3.1 Interaksi Farmasetika<br />

Interaksi Farmasetika ialah interaksi fisiko-kimia yang terjadi pada saat<br />

obat diformulasikan atau disiapkan sebelum obat digunakan oleh pasien. Misalnya<br />

interaksi antara obat dan larutan infus i.v (intravena) yang dicampur bersamaan<br />

sehingga menyebabkan pengendapan.<br />

Bentuk interaksi farmasetika yaitu:<br />

a. interaksi secara fisik, misalnya terjadi perubahan kelarutan.<br />

b. interaksi secara kimia, misalnya terbentuk endapan, terjadinya kekeruhan,<br />

perubahan warna, dan pengeluaran gas.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

2.3.2 Interaksi Farmakokinetika<br />

Interaksi farmakokinetika bisa terjadi pada level absorpsi, distribusi,<br />

metabolisme, dan ekskresi. Mekanisme dalam interaksi ini mencakup perubahan<br />

absorpsi pada gastrointestinal (level absorpsi), mengganggu ikatan dengan protein<br />

plasma (level distribusi), perubahan metabolisme (induksi atau inhibisi) (level<br />

metabolisme) dan perubahan ekskresi (level ekskresi).<br />

a. perubahan absorbsi pada gastrointestinal<br />

Perubahan absorbsi suatu obat oleh obat lain terjadi akibat:<br />

i. perubahan motilitas gastrointestinal, contoh obat-obat antikolinergik dapat<br />

menyebabkan penurunan motilitas gastrointestinal.<br />

ii. gangguan pada sistem transpor, contoh makanan dapat menurunkan<br />

absorpsi antibiotik seperti ampisilin.<br />

iii. pembentukan suatu kompleks, contoh terbentuknya khelat dari Ca, Al, Mg<br />

oleh tetrasiklin.<br />

b. penggeseran atau penggantian ikatan dengan protein plasma<br />

Suatu interaksi terjadi bila suatu obat (precipitant drug) menggeser atau<br />

menggantikan obat lain (object drug) dari tempat ikatannya pada protein<br />

plasma sehingga kadar obat yang bebas di dalam darah meningkat, akibatnya<br />

efek obat objek bertambah. Contoh, walfarin menggeser ikatan tolbutamid<br />

pada protein plasma sehingga kadar tolbutamid meningkat.<br />

c. perubahan metabolisme<br />

Metabolisme obat terutama terjadi di mikrosoma sel hati. Mikrosoma ini<br />

sangat peka terhadap aksi obat sehingga produksi enzim bertambah atau<br />

berkurang, perangsangan mikrosoma mengakibatkan aktivitas obat menurun<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

sedangkan penghambatan menyebabkan aktivitas obat meningkat. Contoh<br />

obat pemacu enzim yaitu rifampisin, sedang penghambat aktivitas enzim<br />

adalah simetidin, alopurinol.<br />

d. perubahan ekskresi<br />

Hal ini terjadi bila suatu obat mempengaruhi ekskresi obat lain melalui ginjal<br />

sehingga terjadi perubahan aktivitas dan lama kerja obat. Contoh, interaksi<br />

probenesid dengan penisilin melalui kompetisi sekresi tubuli ginjal, sehingga<br />

proses sekresi penisilin terhambat dan kadar penisilin dipertahankan dalam<br />

tubuh.<br />

2.3.3 Interaksi Farmakodinamika<br />

Interaksi ini terjadi bila suatu obat merubah kerja fisiologis obat lain baik<br />

secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi farmakodinamika secara<br />

langsung terjadi jika dua obat memiliki aksi di tempat yang sama (antagonis atau<br />

sinergis) atau memiliki aksi pada dua tempat berbeda yang hasil akhirnya sama:<br />

a. interaksi yang menghasilkan kerja yang sama pada satu organ (sinergisme),<br />

contoh, antihipertensi dan obat-obat yang menyebabkan hipotensi misalnya<br />

antiangina dan vasodilator.<br />

b. interaksi obat yang kerjanya saling bertentangan (antagonisme), contoh,<br />

penurunan aksi walfarin oleh vitamin K.<br />

Interaksi farmakodinamika tidak langsung, terjadi jika efek farmakologi<br />

obat presipitan mengubah efek obat objek, tetapi tidak berkaitan dan tidak<br />

berinteraksi secara langsung. Obat-obat tersebut bekerja secara independen pada<br />

dua tempat terpisah. Contoh, jika suatu obat menyebabkan ulserasi<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

gastrointestinal, akan menyebabkan pendarahan pada pasien karena pemberian<br />

antikoagulan, misalnya aspirin, indometasin atau NSAID lain (Muhlis, 2006).<br />

2.4 Anatomi Hati<br />

Hati adalah organ tubuh terbesar dan mempunyai fungsi yang sangat<br />

kompleks. Berat rata-rata sekitar 1,5 kg atau 2,5% dari berat badan pada orang<br />

dewasa normal. Dalam keadaan segar warnanya merah tua atau merah coklat,<br />

warna tersebut terutama disebabkan oleh adanya darah yang amat banyak<br />

(Lee, et al., 1997).<br />

a. hepatosit<br />

Hati tersusun oleh beberapa tipe sel, yaitu:<br />

Sel-sel ini merupakan 70% dari semua sel di hati dan 90% dari berat hati total.<br />

Hepatosit tersusun dalam unit-unit fungsional yang disebut asinus, atau<br />

lobulus. Setiap lobulus memiliki sebuah vena sentral (vena terminalis) dan<br />

traktus portal yang terletak di perifer.<br />

b. sel duktus biliaris<br />

Sel-sel duktus biliaris membentuk duktulus dalam traktus portal lobulus hati.<br />

Duktulus dari lobulus-lobulus yang berdekatan menyatu menjadi duktus yang<br />

berjalan menuju hilus hati, dengan ukuran dan garis tengahnya secara bertahap<br />

membesar.<br />

c. sel vaskular<br />

Hati memiliki pendarahan ganda. Organ ini menerima darah melalui arteri<br />

hepatika dan vena porta. Arteri hepatika dan vena porta masuk ke hati di porta<br />

hepatis lalu bercabang menjadi pembuluh yang lebih halus berjalan sejajar<br />

sampai mencapai traktus portal lobulus.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

Hati memiliki dua lobus utama yaitu kanan dan kiri. Lobus kanan dibagi<br />

menjadi segmen anterior dan posterior oleh fisura segmentalis kanan yang tidak<br />

terlihat dari luar. Lobus kiri dibagi menjadi segmen medial dan lateral oleh<br />

ligamentum falsiforme yang dapat dilihat dari luar. Setiap lobus hati terbagi<br />

menjadi struktur yang dinamakan lobulus, yang merupakan unit mikroskopis dan<br />

fungsional organ (Price dan Wilson, 1994). Gambar anatomi hati ditunjukkan<br />

pada Gambar 2.4.<br />

Gambar 2.4 Anatomi hati (Dikutip dari Lee, et al., 1997)<br />

Setiap lobulus merupakan badan heksagonal yang terdiri atas lempeng-<br />

lempeng sel hati berbentuk kubus, tersusun rapi mengelilingi vena sentralis. Di<br />

antara lempengan sel hati terdapat kapiler-kapiler yang dinamakan sinusoid, yang<br />

merupakan cabang vena porta dan arteri hepatika. Sinusoid dibatasi oleh sel<br />

fagositik atau sel Kupffer yang merupakan sistem monosit-makrofag, berfungsi<br />

menelan bakteri dan benda asing lain dalam darah (Price dan Wilson, 1994).<br />

2.5 Anatomi Ginjal<br />

Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk seperti<br />

kacang dengan lekukan yang menghadap ke dalam. Sebagai bagian dari sistem<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran (terutama urea) dari darah dan<br />

membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Pada orang dewasa, setiap<br />

ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11 cm dan ketebalan 5 cm dengan berat<br />

sekitar 150 g (Anonim f , 2009). Anatomi ginjal ditunjukkan pada Gambar 2.5.<br />

Gambar 2.5 Anatomi ginjal (Dikutip dari Lee, et al., 1997)<br />

Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau<br />

abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan<br />

limpa. Di bagian atas (superior) ginjal terdapat kelenjar adrenal (juga disebut<br />

kelenjar suprarenal). Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di<br />

belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di<br />

sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah<br />

ginjal kiri untuk memberi tempat bagi hati. Kedua ginjal dibungkus oleh dua<br />

lapisan lemak (lemak perirenal dan lemak pararenal) yang membantu meredam<br />

goncangan. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian yang lebih<br />

dalam lagi disebut medula, dan yang paling dalam disebut pelvis. Pada bagian<br />

medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan<br />

bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar<br />

yang disebut kapsula (Anonim f , 2009).<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

Unit fungsional dasar ginjal adalah nefron yang berjumlah lebih dari satu<br />

juta dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator<br />

air dan zat terlarut (terutama elektrolit) dalam tubuh dengan cara menyaring<br />

darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh.<br />

Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan<br />

dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotranspor. Hasil<br />

akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Sebuah nefron terdiri dari sebuah<br />

komponen penyaring yang disebut korpuskula (atau badan Malphigi) yang<br />

dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus). Setiap korpuskula mengandung<br />

gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang terdapat dalam kapsula<br />

Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding<br />

kapiler glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Darah<br />

disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori pada glomerulus dan kapsula<br />

Bowman karena adanya tekanan darah yang mendorong plasma darah. Filtrat<br />

yang dihasilkan akan masuk ke dalan tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring<br />

akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen.<br />

Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang<br />

mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvulasi<br />

proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada<br />

tubulus konvulasi distal.<br />

Lengkung Henle diberi nama berdasarkan penemunya yaitu Friedrich<br />

Gustav Jakob Henle di awal tahun 1860-an. Lengkung Henle menjaga gradien<br />

osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sebagian<br />

besar air (97,7%) dalam filtrat masuk ke dalam tubulus konvulasi dan tubulus<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

kolektivus melalui osmosis. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus<br />

dan saluran untuk membentuk urin, yang kemudian dibawa ke kandung kemih<br />

melewati ureter (Anonim f , 2009).<br />

2.6 Anatomi Jantung<br />

Jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Ukuran<br />

jantung kira-kira panjang 12 cm, lebar 8-9 cm dan tebal sekitar 6 cm. Berat<br />

jantung sekitar 7-15 ons atau 200 sampai 425 g dan sedikit lebih besar dari<br />

kepalan tangan. Jantung merupakan organ berongga yang berbentuk kerucut<br />

tumpul (Damjanov, 1997).<br />

Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada yaitu di antara kedua<br />

paru-paru. Perikardium yang melapisi jantung terdiri dari dua lapisan, yaitu<br />

lapisan dalam disebut perikardium viseralis dan lapisan luar disebut perikardium<br />

parietalis. Kedua lapisan perikardium ini dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas,<br />

yang berfungsi mengurangi gesekan pada gerakan memompa dari jantung itu<br />

sendiri. Perikardium parietalis melekat pada tulang dada di sebelah depan, dan<br />

pada kolumna vertebralis di sebelah belakang, sedangkan ke bawah pada<br />

diafragma. Perikardium viseralis langsung melekat pada permukaan jantung<br />

(Price dan Wilson, 1994).<br />

Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan (Price dan Wilson, 1994), yaitu:<br />

a. endokardium merupakan lapisan endotel.<br />

b. miokardium terdiri dari sel-sel otot.<br />

c. epikardium merupakan lapisan terluar membentuk permukaan luar jantung.<br />

Ada 4 (empat) ruangan dalam jantung yaitu atrium kanan, atrium kiri,<br />

ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan ada<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

katup yang memisahkan keduanya yaitu katup trikuspidalis, sedangkan pada<br />

atrium kiri dan ventrikel kiri juga mempunyai katup yang disebut dengan katup<br />

mitral. Kedua katup ini berfungsi sebagai pembatas yang dapat terbuka dan<br />

tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel (Damjanov, 1997).<br />

Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Otot-otot<br />

jantung bergerak saat pemompaan jantung. Kedua atrium merupakan ruang<br />

dengan dinding otot yang tipis karena rendahnya tekanan yang ditimbulkan oleh<br />

atrium. Sebaliknya ventrikel mempunyai dinding otot yang tebal terutama<br />

ventrikel kiri mempunyai lapisan tiga kali lebih tebal dari ventrikel kanan.<br />

Sirkulasi darah ditubuh ada 2 (dua) macam yaitu sirkulasi paru dan<br />

sirkulasi sistemis. Sirkulasi paru mulai dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis,<br />

arteri besar dan kecil, kapiler lalu masuk ke paru, setelah dari paru keluar melalui<br />

vena kecil, vena pulmonalis dan akhirnya kembali ke atrium kiri. Sirkulasi ini<br />

mempunyai tekanan yang rendah kira-kira 15-20 mmHg pada arteri pulmonalis.<br />

Sirkulasi sistemis dimulai dari ventrikel kiri ke aorta lalu arteri besar, arteri kecil,<br />

arteriole lalu ke seluruh tubuh lalu ke venule, vena kecil, vena besar, vena kava<br />

inferior, vena kava superior akhirnya kembali ke atrium kanan (Damjanov, 1997).<br />

Gambar anatomi jantung ditunjukkan pada Gambar 2.6.<br />

Gambar 2.6 Anatomi Jantung (Dikutip dari Lee, et al., 1997)<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

2.7 Gangguan Fungsi Hati akibat Toksikan<br />

Kondisi toksisitas hati dipersulit oleh barbagai kerusakan hati dan<br />

mekanisme yang menyebabkan kerusakan tersebut. Hati sering menjadi organ<br />

sasaran zat toksikan karena sebagian besar toksikan memasuki tubuh melalui<br />

sistem gastrointestinal dan setelah toksikan diserap lalu dibawa oleh vena porta ke<br />

dalam hati. Hati mempunyai kadar enzim yang tinggi untuk memetabolisme<br />

xenobiotik (terutama sitokrom P-450), yang membuat sebagian besar toksikan<br />

menjadi kurang toksik dan lebih mudah larut dalam air sehigga mudah<br />

diekskresikan (Lu, 1994).<br />

Jenis-jenis kerusakan hati yang disebabkan oleh toksikan (Lu, 1994) yaitu:<br />

a. steatosis (perlemakan hati)<br />

Steatosis atau perlemakan hati yaitu jika hati mengandung berat lipid lebih<br />

dari 5%, sehingga terjadi lesi yang bersifat akut maupun kronik. Contoh,<br />

tetrasiklin yang menyebabkan banyak butiran lemak kecil dalam suatu sel dan<br />

etanol menyebabkan butiran lemak besar sehingga menggantikan inti pada sel.<br />

b. nekrosis<br />

Nekrosis hati adalah kematian hepatosit. Nekrosis dapat bersifat fokal (sentral,<br />

pertengahan, atau perifer) atau masif, dan biasanya nekrosis merupakan<br />

kerusakan akut. Beberapa zat kimia telah dibuktikan atau dilaporkan sebagai<br />

penyebab nekrosis hati. Nekrosis hati merupakan suatu manifestasi toksik<br />

yang berbahaya, tetapi tidak selalu kritis karena mempunyai kapasitas yang<br />

luar biasa untuk pertumbuhan kembali. Contoh penyebab nekrosis hati yaitu<br />

karbon tetraklorida (CCl4), kloroform, tetrakloroetan, isoniazid, dan<br />

parasetamol.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

c. sirosis<br />

Sirosis ditandai oleh adanya septa kolagen yang tersebar di sebagian besar<br />

hati. Kumpulan hepatosit muncul sabagai nodul yang dipisahkan oleh lapisan<br />

berserat. Pada sebagian besar kasus, sirosis disebabkan nekrosis sel tunggal<br />

karena kurangnya mekanisme perbaikan sehingga terjadi aktivitas fibroblastik<br />

dan pembentukan jaringan parut. Penyebab sirosis yang paling penting adalah<br />

penggunaan kronis alkohol<br />

d. kolestasis<br />

Kolestasis bersifat akut dan lebih jarang ditemukan dibandingkan steatosis dan<br />

nekrosis. Kolestasis ditandai dengan berkurangnya aktivitas ekskresi empedu<br />

pada membran kanalikulus. Contoh penyebabnya yaitu ANIT (α-<br />

naftilisosianat), klorpromazin, dan eritromisin laktobionat.<br />

e. karsinogenesis<br />

Karsinoma hepatoseluler dan kolangiokarsinoma adalah jenis neoplasma<br />

ganas yang paling umum pada hati. Jenis kanker lain yaitu angiosarkoma,<br />

karsinoma kelenjar, karsinoma trabekular, dan karsinoma sel hati yang tidak<br />

berdiferensiasi. Contoh penyebab karsinogenesis seperti vinil klorida,<br />

aflatoksin, dan dioksin.<br />

f. hepatitis yang mirip hepatitis virus<br />

Obat-obat tertentu mengakibatkan suatu sindroma klinis yang tidak dapat<br />

dibedakan dari hepatitis virus. Mekanismenya dapat melalui reaksi<br />

hipersensitivitas atau melalui kelainan metabolisme. Contoh halotan, fenitoin,<br />

dan iproniazid.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

2.8 Gangguan Fungsi Ginjal akibat Toksikan<br />

Kelompok utama nefrotoksikan adalah logam berat, antibiotik, analgesik,<br />

dan hidrokarbon berhalogenasi tertentu. Semua bagian nefron secara potensial<br />

dapat dirusak oleh toksikan. Efeknya bervariasi mulai dari satu perubahan<br />

biokimia atau lebih sampai kematian sel, dan efek ini dapat muncul sebagai<br />

perubahan kecil pada fungsi ginjal atau gagal ginjal total (Lu, 1994) sebagai<br />

berikut:<br />

a. efek pada glomerulus<br />

Antibiotik puromisin dapat meningkatkan permeabilitas glomerulus<br />

terhadap protein seperti albumin. Sebaliknya, antibiotik aminoglikosid seperti<br />

gentamisin dan kanamisin mengurangi filtrasi glomerulus selain mempengaruhi<br />

tubulus ginjal.<br />

b. efek pada tubulus proksimal<br />

Kadar toksikan pada tubulus proksimal sering lebih tinggi disebabkan<br />

karena terjadinya absorpsi dan sekresi aktif di tubulus proksimal serta kadar<br />

sitokrom P450 pada tubulus proksimal lebih tinggi untuk mendetoksifikasi atau<br />

mengaktifkan toksikan, sehingga sering merupakan sasaran efek toksik. Logam<br />

berat seperti merkuri, kromium, kadmium, dan timbal dapat mengubah fungsi<br />

tubulus yang ditandai dengan glikosuria, aminoasiduria, dan poliuria. Pada dosis<br />

yang lebih tinggi, logam berat menyebabkan kematian sel.<br />

Banyak antibiotik seperti streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin,<br />

dan amfoterisin-B disekresi oleh tubulus proksimal yang menyebabkan perubahan<br />

beberapa fungsi tubulus. Diantaranya ada yang mengubah komposisi fosfolipid<br />

membran, permeabilitas, aktivitas Na + -K + -ATPase, aktivitas adenilat siklase, dan<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

transpor K + , Ca 2+ , dan Mg 2+ . Sefaloridin tidak disekresikan dari tubulus<br />

proksimal, tetapi dikumpulkan di dalam sel sehingga menyebabkan kerusakan.<br />

Hidrokarbon berhalogen seperti karbon tetraklorida dan kloroform<br />

menyebabkan efek toksik terhadap ginjal terutama pada tubulus proksimal.<br />

Heksaklorobutadien terutama merusak pars rekta tubulus proksimal sehingga<br />

kemampuan memekatkan urin berkurang.<br />

c. beberapa tempat lain<br />

Tetrasiklin dan amfoterisin-B mempengaruhi tubulus distal dengan cara<br />

menurunkan keasaman urin. Seperti diketahui bahwa salah satu fungsi tubulus<br />

distal adalah mensekresi H + . Metoksifluran diketahui bersifat nefrotoksik dan<br />

menyebabkan payah ginjal. Metoksifluran mengalami biotransformasi menjadi<br />

fluorida dan oksalat anorganik. Ion fluor bertindak pada beberapa bagian nefron<br />

untuk mengurangi reabsorpsi air. Pertama, fluor mengganggu kemampuan tubulus<br />

proksimal menyerap kembali air, dan kedua menghambat pembuangan ion pada<br />

bagian lengkung Henle, sehingga mengurangi osmolaritas interstisium, dan<br />

menurunkan reabsorpsi air.<br />

Analgesik yang mengandung aspirin dan fenasetin juga menyebabkan<br />

payah ginjal kronis, akibat efek toksiknya terutama pada medula. Metabolit<br />

sulfapiridin dan glikol mempengaruhi ginjal dengan menginduksi penyumbatan<br />

tubulus. Penisilin dan sulfonamida telah dilaporkan sebagai penyebab feritis<br />

radang interstisial pada manusia.<br />

2.9 Gangguan Fungsi Jantung akibat Toksikan<br />

Berbagai gangguan fungsi jantung yang diakibatkan oleh toksikan<br />

(Lu, 1994) antara lain:<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

a. kardiomiopati<br />

Kobalt dalam bir sebagai suatu stabilisator busa telah ditemukan<br />

menyebabkan beberapa kasus kardiomiopati yang berbahaya dan fatal.<br />

Toksisitas kobalt pada jantung diperparah jika penderita malnutrisi,<br />

terutama kekurangan asam amino tertentu. Ion kobalt menekan<br />

pengambilan oksigen dan mengganggu metabolisme energi jantung dalam<br />

siklus asam trikarboksilat seperti yang terjadi pada defisiensi tiamin.<br />

Isoproterenol, hidralazin dan diazoksid mampu menginduksi nekrosis<br />

miokardium. Isoproterenol mempunyai efek adrenergik langsung,<br />

sedangkan hidralazin dan diazoksid menunjukkan efek adrenergik lewat<br />

hipotensi yang diinduksinya. Efek ini menyebabkan meningkatnya<br />

pemasukan kalsium transmembran sehingga terjadi peningkatan laju dan<br />

kekuatan kontraksi. Efek obat tersebut berakibat hipoksia jantung.<br />

Hipoksia dan endapan kalsium dalam mitokondria menyebabkan<br />

disintegrasi organel dan sarkolema.<br />

b. gangguan pada sistem asam nukleat<br />

Antibiotik antrasiklin seperti doksorubisin dan daunorubisin dapat<br />

menyebabkan hipotensi, takikardia, dan atrofi sel otot jantung serta edema<br />

interstisial dan fibrosis karena antibiotik antrasiklin berikatan dengan<br />

DNA dan mitokondria sehingga mengganggu sintesis RNA dan protein.<br />

c. aritmia<br />

Beberapa fluorokarbon dapat menyebabkan aritmia jantung. Efek ini<br />

diperantarai oleh sensitisasi jantung terhadap epinefrin, depresi<br />

kontraktilitas, penurunan aliran darah koroner, dan peningkatan refleks<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

impuls simpatik dan vagus dalam jantung setelah iritasi mukosa pada<br />

saluran napas.<br />

d. depresi miokardium<br />

Antibiotik aminoglikosid seperti neomisin dan streptomisin menyebabkan<br />

hipotensi melalui depresi kontraktilitas jantung dengan cara menghambat<br />

sebagian Ca 2+ yang terikat pada membran luar.<br />

2.10 Pemeriksaan Biokimia Hati<br />

Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kelainan atau<br />

kerusakan hati (Lu, 1994) antara lain:<br />

a. pemeriksaan patologi makroskopik<br />

Toksisitas pada hati seperti steatosis atau perlemakan hati dan sirosis dapat<br />

ditunjukkan dari warna dan penampilan hati. Berat organ hati juga merupakan<br />

petunjuk yang sangat peka terhadap kerusakan hati. Meski suatu efek tidak<br />

selalu menunjukkan toksisitas, pada kasus tertentu peningkatan berat hati<br />

merupakan kriteria paling peka sebagai petunjuk toksisitas.<br />

b. pemeriksaan mikroskopik<br />

Berbagai jenis kelainan histologi seperti perlemakan, nekrosis, sirosis, nodul<br />

hiperplastik, dan neoplasia dapat dideteksi dengan pengamatan di bawah<br />

mikroskop cahaya. Dengan mikroskop elektron akan dapat mendeteksi<br />

perubahan dalam berbagai struktur subsel.<br />

c. uji biokimia hati<br />

Beberapa enzim serum digunakan sebagai indikator kerusakan hati. Bila<br />

terjadi kerusakan hati, enzim ini dilepaskan ke dalam darah dari sitosol dan<br />

organel subsel, seperti mitokondria, lisosom, dan nukleus.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

Beberapa uji pemeriksaan biokimia hati yang sering dilakukan meliputi<br />

serum transaminase, LDH (lactat dehidrogenase), alkalin fosfatase, GGT (γ-<br />

glutamil transferase), bilirubin serum, asam empedu, alfa feto protein, albumin,<br />

dan globulin serum (Sadikin, 2002).<br />

Transaminase merupakan sekelompok enzim, yang berperan sebagai<br />

katalisator dalam pemindahan gugus amino antara suatu asam α-amino dengan<br />

suatu α -keton. Enzim ini terdiri dari Aspartat aminotransferase (AST) dan Alanin<br />

aminotransferase (ALT). AST terdapat dalam semua jaringan tubuh, terutama di<br />

hati, dan dalam jumlah lebih kecil di ginjal dan otot rangka. Sebagian besar AST<br />

terikat pada organel sel dan hanya sedikit terdapat di sitoplasma.<br />

Bila kerusakan sel-sel hati sebagian besar mengenai membran sel, maka<br />

kenaikan ALT lebih menonjol dan bila kerusakan sel hati terutama mengenai<br />

organel sel, maka kenaikan AST lebih menonjol. Walaupun ALT lebih khas untuk<br />

penyakit hati dibandingkan AST, tetapi kedua enzim ini sering digunakan<br />

bersama-sama untuk mengevaluasi kelainan hati. Peningkatan aktivitas enzim<br />

transaminase merupakan petunjuk yang paling peka telah terjadinya nekrosis sel-<br />

sel hati, karena peningkatannya terjadi paling awal dan paling akhir kembali ke<br />

kondisi normal dibandingkan uji yang lain (Afifah, 1991).<br />

Pada orang dewasa normal, kadar AST berkisar 5-40 IU/L sedangkan pada<br />

tikus berkisar 77-157 IU/L. Kadar ALT pada orang dewasa normal sekitar 5-35<br />

IU/L, sedangkan pada tikus berkisar 24-53 IU/L. Pada kerusakan membran sel<br />

hati kenaikan ALT lebih menonjol dibanding kadar AST (Suckow, et al., 2006).<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

2.11 Pemeriksaan Biokimia Ginjal<br />

Pemeriksaan kimia darah untuk mengetahui adanya kerusakan ginjal<br />

dapat dilakukan dengan menentukan parameter-parameter (Sutedjo, 2006) seperti:<br />

a. asam urat<br />

Kadar asam urat dapat memberikan informasi adanya gangguan pada ginjal<br />

atau tidak.<br />

b. kreatinin<br />

Pemeriksaan kreatinin serum berguna untuk mengevaluasi fungsi glomerulus.<br />

Peningkatan kreatinin dalam darah menunjukkan penurunan fungsi ginjal.<br />

c. kreatinin clearance<br />

Kreatinin clearance dimaksudkan adalah mengukur kreatinin dalam darah<br />

yang diekskresikan dalam kurun waktu untuk mengukur fungsi ginjal. Jika<br />

clearance menurun berarti konsentrasi kreatinin dalam darah naik.<br />

d. BUN (Blood Urea Nitrogen)<br />

Blood Urea Nitrogen merupakan produk akhir metabolisme protein yang<br />

dibentuk oleh hati dan tidak mengalami perubahan molekul setelah berada<br />

dalam ginjal. Konsentrasi nitrogen urea dalam darah dapat digunakan untuk<br />

menentukan fungsi ginjal.<br />

e. asam fosfatase<br />

Pemeriksaan ini terutama ditujukan untuk mengukur keberadaan dan luasnya<br />

penyebaran karsinoma prostat.<br />

f. ureum<br />

Ureum adalah hasil metabolisme asam amino di dalam hati. Kadar ureum juga<br />

dapat memberi informasi normal atau tidaknya organ ginjal.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara

2.12 Pemeriksaan Biokimia Jantung<br />

Pemeriksaan kimia darah/serum untuk mengidentifikasi penyakit jantung<br />

(Sutedjo, 2006) dapat diketahui dari:<br />

a. CPK (Creatin Phospho Kinase)<br />

Peningkatan CPK merupakan indikator adanya kerusakan miokardium.<br />

b. CKMB (Creatinkinase Label M dan B)<br />

CKMB adalah jenis enzim yang terdapat pada berbagai jaringan terutama otot<br />

rangka, miokardium, dan otak. Peningkatan kadar enzim dalam serum<br />

merupakan indikator terpercaya adanya kerusakan jaringan pada jantung.<br />

c. LDH (Lactat Dehidrogenase)<br />

LDH adalah enzim yang melepas hidrogen dari suatu zat dan menjadi<br />

katalisator proses konversi laktat menjadi piruvat. Enzim ini tersebar luas pada<br />

jaringan terutama ginjal, rangka, hati, dan miokardium. Peningkatan LDH<br />

merupakan pertanda telah terjadinya kerusakan jaringan.<br />

d. troponin<br />

Peningkatan troponin menjadi pertanda positif adanya cedera sel miokardium<br />

dan potensi terjadinya angina.<br />

e. AST (Aspartat aminotransferase)<br />

Enzim ini berada pada serum dan jaringan terutama di hati dan jantung. Rilis<br />

enzim yang tinggi ke dalam serum menunjukkan adanya kerusakan terutama<br />

pada jaringan jantung dan hati.<br />

f. HBDH (Alfa Hydroxygutiric Dehidrogenase)<br />

HBDH merupakan enzim non-spesifik untuk diagnostik infarksi miokardium.<br />

Peningkatan HBDH juga menunjukkan peningkatan LDH.<br />

<strong>Universitas</strong> <strong>Sumatera</strong> Utara