francobeat Leon pauL winter - Sentireascoltare

francobeat Leon pauL winter - Sentireascoltare

francobeat Leon pauL winter - Sentireascoltare

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

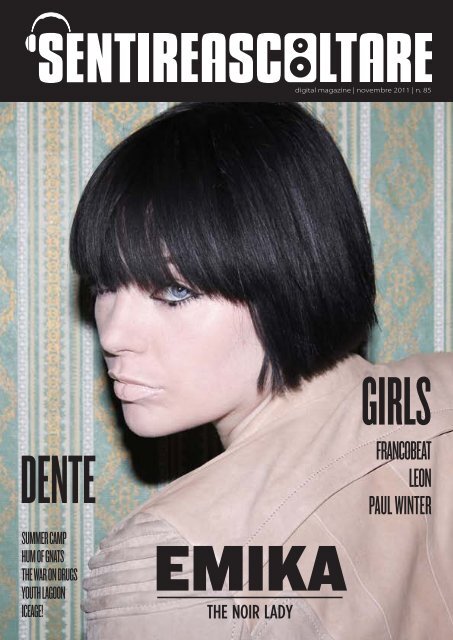

dente<br />

summer camp<br />

hum of gnats<br />

the war on drugs<br />

youth Lagoon<br />

iceage!<br />

EMIKA<br />

the noir lady<br />

digital magazine | novembre 2011 | n. 85<br />

girls<br />

<strong>francobeat</strong><br />

<strong>Leon</strong><br />

<strong>pauL</strong> <strong>winter</strong>

p. 4<br />

p. 14<br />

p. 18<br />

Direttore: Edoardo Bridda<br />

Recensioni p. 42<br />

Gimme some inches » 96<br />

Re-Boot » 98<br />

Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />

Ufficio stampa: Teresa Greco, Alberto Lepri<br />

coorDinamento: Gaspare Caliri<br />

progetto grafico e impaginazione: Nicolas Campagnari<br />

reDazione: Alberto Lepri, Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino,<br />

Gaspare Caliri, Marco Braggion, Nicolas Campagnari, Stefano Solventi, Stefano Pifferi, Teresa Greco,<br />

staff: Carlo Affatigato, Giulia Cavaliere, Fabrizio Zampighi, Nino Ciglio, Filippo Bordignon,<br />

Andrea Napoli, Diego Ballani, Marco Boscolo, Federica Venezia<br />

copertina: emika<br />

Turn On<br />

Summer Camp, Hum Of Gnats, The War On Drugs, Youth Lagoon, Iceage!<br />

Tune-In<br />

Francobeat, <strong>Leon</strong><br />

Drop Out<br />

Emika, Girls, Dente<br />

gUiDa spiritUale: Adriano Trauber (1966-2004)<br />

novembre N.85<br />

ReviewMirror » 101<br />

Campi magnetici » 110<br />

Classic album » 111<br />

SentireAscoltare online music magazine<br />

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05<br />

Editore: Edoardo Bridda<br />

Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />

Provider NGI S.p.A.<br />

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.<br />

Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale,<br />

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,<br />

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Summer<br />

Camp<br />

—Quando la nostalgia<br />

supera l’hipsteria—<br />

L'ennesima formazione nell'intorno<br />

60s. Dopo Best Coast, Vivian Girls e Avi<br />

Buffalo, è il turno della coppia Jeremy<br />

Warmsley-Elizabeth Sankley<br />

Turn-On.<br />

C’è tutto un mondo intorno a quello che si configura<br />

come l’ennesimo fenomeno anglofono capace di fare<br />

il filo a una molteplicità di spunti estetico-sonori. Stiamo<br />

parlando dei Summer Camp (vale a dire Jeremy<br />

Warmsley ed Elizabeth Sankley) di Welcome to Condale,<br />

una band che, dopo un lungo - e ormai consueto<br />

- corteggiamento fatto di singoloni ed EP, approda al<br />

debutto con un concept.<br />

Giochi infiniti di rimandi low fi, garage, post new romantic<br />

non possono non creare, nella mente degli affezionati<br />

poppers dell’ultima ora, facili rimandi ai surfers<br />

Best Coast, a Vivian Girls e ai più ricercati Avi Buffalo.<br />

Tuttavia, è bene dirlo, è soprattutto nelle sviolinate hipster<br />

di Bethany Cosentino e Bobb Bruno che i Summer<br />

Camp fanno rivoluzione, recuperandone alcune<br />

linee base (soprattutto vocali) per costruirci sopra una<br />

felice impalcatura psichedelica fatta di arrangiamenti<br />

tirati e nevrotici. Materiale in realtà molto più obscure<br />

punk di quanto il sound, spesso dolce nei tratti, possa<br />

farci credere.<br />

Ciò che permette alla band inglese di emergere è la<br />

scelta di far confluire ciò che oggi è sulla bocca, nelle<br />

orecchie e, soprattutto, negli abiti di tutti in un concept<br />

album che fa di un immaginario prettamente estetico e<br />

fintamente ideologico, uno spazio puro e sentimentale.<br />

Attraverso le vicende di due fanciulle che vivono tra gli<br />

anni Cinquanta e gli anni Ottanta nella fittizia città di<br />

Condale (tra feste amici e storie d’amore, come testimoniato<br />

dai video di Better off without you e Down) i Summer<br />

Camp vanno a riprenderci nel fondo di come eravamo,<br />

mostrandoci per quale motivo siamo tutti sedotti<br />

da ciò che sembra venire da lontano, da mondi emotivi<br />

non vissuti, da regni estetici solo accarezzati. Da quella<br />

che, insomma, Reynolds chiama Retromania. In poche<br />

parole la band ci regala un elogio nostalgico e personalizzato<br />

(un po’ come succede con i film di John Hughes,<br />

indiscusso idolo/ispiratore della band) di un’infanzia fatta<br />

di Fantàsia, di jeans a vita altissima e di capelli cotonati,<br />

spesa tra un Dallas e una puntata dei Ghostbusters.<br />

Il sound riesce a interpretare efficacemente l’afflato<br />

nostalgico e quel senso di perenne mancanza di un valido<br />

e alternativo ‘nuovo’, insieme all’isteria per un futuro<br />

incerto che ricorda un passato forse più dolce e colorato,<br />

tutto profumato di dolcetti e vhs sul tappeto. Prima che<br />

si andasse a rotoli, quando il consumismo per qualcuno<br />

era ancora una speranza e non una vorace e violenta<br />

realtà quotidiana.<br />

Rabbia e dolcezza (I want you), pop e sporcizia (Losing<br />

my mind, Down): tutto questo sono i Summer Camp.<br />

Capitolo numero-non-si-sa di un non necessario viaggio<br />

all’indietro abbastanza svogliato da non aver voglia di ricordarci<br />

dei Beach boys, ma a fuoco a sufficienza perchè<br />

il domani non basti.<br />

Giulia Cavaliere<br />

Hum<br />

Of Gnats<br />

—Tra cicaleccio di<br />

zanzare e scioglilingua<br />

metafisici—<br />

Hum Of Gnats è Ezio Piermattei, un<br />

altro solo-hero pronto a trafficare<br />

giocosamente con psych sfatta, field<br />

recordings, strumentazione acustica<br />

e analogica, attitudine free, ludica e<br />

ambizioni colte.<br />

4 5<br />

Turn-On.<br />

È un nerd, Ezio Piermattei. Non ce ne voglia il compositore<br />

pescarese; non vogliamo offenderlo, quanto far<br />

risaltare come la sua timidezza, il suo “escapismo”, il suo<br />

quasi imbarazzo nel rispondere alle interviste nascondano<br />

in realtà l’altra metà della sua personalità. Quella che<br />

lascia parlare in vece la sua musica. Anzi, le sue musiche.<br />

Se ora apprezziamo Hum Of Gnats, neanche un anno<br />

fa notavamo con piacere un altro suo lavoro a nome<br />

Poisucevamachenille: Scelsi quel nome perché leggendo<br />

un saggio sui “folli letterari” ero rimasto colpito da alcuni<br />

fenomeni molto comuni tra i pazienti schizofrenici, come<br />

verbigerazione e glossolalia. Mi incuriosii a tal punto che<br />

decisi di reincidere le parti vocali in una lingua “artificiale”,<br />

inventata su due piedi.<br />

Quella unica lunga traccia era una sorta di messa a fuoco<br />

di ciò che ora si mostra in Purge The Weevil From Yer<br />

Midst. Un caleidoscopio sonoro onnivoro eppure coeso,<br />

schizofrenico eppure pacificato che racchiude un universo<br />

di ascolti in espansione e in continua evoluzione:<br />

Ho cercato di ficcare dentro al disco tutto quello mi piaceva<br />

al momento: un po’ come fanno gli intrattenitori da pianobar<br />

che piazzano in scaletta Gloria Gaynor subito dopo<br />

The Final Countdown. Il tutto è presto detto: Residents,<br />

la Los Angeles Free Music Society, la scena di Canterbury,<br />

Sun City Girls, Caroliner, Peeesseye, Kemialliset Ystavat,<br />

Sunburned Hand Of The Man, Eric Copeland e mille altri<br />

ancora, perché come ci confessa “mi piaceva l’idea di<br />

registrare qualcosa di incredibilmente “slegato”, alla The<br />

Faust Tape”.<br />

Ragioni antropologiche dietro questo procedere onnivoro<br />

rimandano sicuramente agli ascolti bipolari<br />

dell’infanzia (In casa mi ritrovavo sia i dischi di musica<br />

bandistica di mio padre, che insegnava musica e dirigeva<br />

pure un’orchestrina, che i 45 giri di musica leggera di mia<br />

madre) oltre che ad un progressivo “oblomovismo” che,<br />

ci racconta, lo ha man mano fatto ritirare in un mondo<br />

circoscritto e in solitaria, fatto di ascolti tanto vari quanto<br />

incessanti e di una produzione musicale ad ampio<br />

spettro. Capace di metabolizzare in un flusso frammentato<br />

ma coerente, una quantità indescrivibile di input e<br />

schegge di suoni tra i più impensati; sovrapposti, stratificati,<br />

elaborati come dei frattali sonori pronti a schizzar<br />

via in ogni direzione.<br />

In realtà la mia musica è easy listening, anche quando è<br />

atonale. Detto da uno che inventa il moniker Hum Of<br />

Gnats per prendere in giro il proprio “tinnito””, fa un po’<br />

pensare. Ci sarà da fidarsi?<br />

Stefano Pifferi,

Youth<br />

Lagoon<br />

—Boise confidential—<br />

Ingenuità, stupore e una cameretta che<br />

suona come le montagne del North<br />

West: la profonda provincia di Youth<br />

Lagoon.<br />

Turn-On.<br />

Altri tempi quelli in cui l’urgenza di una vita acerba trovava<br />

sfogo nei strutture angolari del rock. Oggi una gioventù<br />

forse più consapevole, o forse narcotizzata dagli<br />

infiniti input (sub)culturali, trova più naturale produrre<br />

musica che funga da cassa di risonanza delle proprie<br />

ansie.<br />

Bedroom pop lo chiamiamo, perché è una poetica che<br />

nasce dalla sponda del letto fantasticando su quello che<br />

sta fuori. “Mi piace la distanza della mia musica” afferma<br />

Trevor Power, ventiduenne di Boise, Idaho, che raccoglie<br />

nel suo progetto le suggestioni del Pacific North West e<br />

le declina secondo le strutture aeree dei CocteauTwins.<br />

E’ bastato un brano come July, per segnalare il monicker<br />

Youth Lagoon fra quelli da monitorare con attenzione.<br />

Il tutto in virtù di un sound che incarna le coordinate<br />

dell’indie pop targato ‘10: melodie fragili, riverberi lunari,<br />

ingenuità a fiotti, pattern scomposti e grana lo-fi.<br />

Di suo Powers ci mette una fragilità emotiva che rispecchia<br />

la sua problematica sensibilità: “Ho lavorato a queste<br />

canzoni in uno dei momenti più difficili della mia vita. Stavo<br />

facendo sedute per curare i miei stati d’ansia, ma ho dovuto<br />

interromperle per risparmiare denaro per le registrazioni.<br />

Questo ha influenzato negativamente le mie relazioni affettive.”<br />

Un fascino misterioso, quindi, che nasce dalla natura<br />

terapeutica del suo primo lavoro The Year Of Hiberna-<br />

tion. “Realizzare la mia musica è qualcosa di cui non posso<br />

fare a meno. Ci sono tante cose che si accumulano dentro<br />

di me e questo è il mio modo di esternarle. Quindi non è<br />

errato affermare che questa per me è una specie di terapia.”<br />

I soldi per le registrazioni, racconta, li ha racimolati suonando<br />

la tastiera fino a notte fonda nei sobborghi di<br />

Boise. “I pezzi - ci tiene a precisare - sono stati concepiti<br />

nella mia camera da letto, ma sono stati registrati in un<br />

vero studio, con l’aiuto sporadico di qualche amico”.<br />

Ha fatto tutto (o quasi) da solo insomma. Sebbene ascoltando<br />

l’album, con quei suoni che si propagano in slow<br />

motion, i riverberi mesmerici di chitarra e pianoforte,<br />

sembra di trovarsi di fronte ad una vera e propria band.<br />

La voce di Powers, poi, così simile a quella del compianto<br />

Mark Linkous/Sparklehorse è in grado di far riaffiorare<br />

sentimenti che si credevano sopiti.<br />

Adesso è tempo di partire in tour. Ci sono date schedulate<br />

in mezzo mondo che lo attendono. “E’ successo<br />

tutto così velocemente - racconta incredulo - Pensa che<br />

non sono mai uscito dalla West Coast.”<br />

DieGo Ballani,<br />

Iceage!<br />

—Il nuovissimo<br />

post-punk made in<br />

Copenhagen—<br />

Mischiano Joy Division e Fucked Up,<br />

dark-wave e hardcore anni 90. Ecco<br />

come quattro teenager danesi fanno<br />

capitolare l’underground di mezzo<br />

mondo<br />

Pochi anni fa, nei primi Duemila, Copenhagen era nota,<br />

tra i pochi affezionati, come la città di una fervida scena<br />

punk i cui capostipiti erano band come Gorilla Angreb,<br />

Young Wasteners e No Hope For The Kids. Tutte<br />

riprendevano, chi in un modo chi nell’altro, il punk-rock<br />

e il primissimino hardcore californiano dando vita ad un<br />

manipolo di dischi brevi ed incendiari. Poi quei gruppi<br />

si sciolsero e dal freddo Nord giunsero solo i lavori dei<br />

colleghi Masshysteri, altrettanto efficaci ma indubbiamente<br />

più morbidi nei suoni e nell’approccio. Questo<br />

fino a pochi mesi fa quando, come una bomba carta, è<br />

esplosa una nuova sensazione tutta made in DK.<br />

Sì perché, out of the blue, i ragazzi di Copenhagen sono<br />

saliti all’onore delle cronache grazie ad album fulminante<br />

come New Brigade. Una dozzina di brani secchi,<br />

magnetici e nervosi come i teenager che li hanno composti,<br />

una scaletta che prende e fagocita Fucked Up e la<br />

wave britannica più scura, il post-punk dell’ultimo lustro<br />

e finanche le glorie dell’hardcore californiano anni Novanta<br />

(White Rune è la no wave al servizio del sing-along,<br />

in Total Drench sembrano i Joy Division tirati hardcore,<br />

in You’re Blessed è impossibile non sentire riecheggiare<br />

certe aperture à la Nofx).<br />

Tanto è bastato per far impazzire i blog e i forum del<br />

settore, portando diverse etichette a stampare e ristampare<br />

l’album sia in America che in Europa. E se Pitchfork<br />

li ha voluti in cartellone per l’omonimo festival che si<br />

terrà a Parigi il 29-29 Ottobre (insieme a Aphex Twin e<br />

Washed Out, per dire due nomi) è segno che i ragazzi<br />

danesi sono già riusciti a bucare la barriera dell’underground.<br />

Certo la repentina ribalta ha lanciato dubbi sulla<br />

street credibility del gruppo che, a detta dei più esigenti,<br />

sono solo l’ennesima posa del momento, ma di fronte<br />

alla micidiale irruenza di New Brigade c’è poco da obiettare.<br />

I nostri sapranno anche come attirare l’attenzione<br />

di un settore sempre più oberato di uscite e novità, ma<br />

la qualità dei pezzi non è in discussione.<br />

La veloce fama del quartetto è poi servita da cassa di risonanza<br />

per quella che è stata ribattezza (traendo spunto<br />

dal tatuaggio di uno dei componenti) la New Way of<br />

Danish Fuck You, ovvero una manipolo di oscure band<br />

dedite a suoni be più sporchi e ostici. Pensiamo a nomi<br />

come Sexdrome, Jackman, Pagan Youth e al loro noisepunk<br />

con spunti black-metal in salsa molto lo-fi. Etichette<br />

come Posh Isolation hanno già testimoniato in questo<br />

senso, ma la faccenda resterà cosa per pochi adepti date<br />

la chance - nulle - che hanno queste ultime band anche<br />

solo di sfiorare il grado d’attenzione mediatica che ha<br />

investito i loro, ben più indie, amici.<br />

anDrea naPoli,<br />

6 7<br />

Turn-On.

The War<br />

On Drugs<br />

—Americana revisited—<br />

Secondo disco per Adam Granduciel,<br />

il primo senza Kurt Vile: lo sguardo<br />

ancora sull’Americana, portandala a<br />

contatto con il kraut, senza dimenticare<br />

lo shoegaze<br />

Turn-On.<br />

Gente che va, gente che viene: le porte aperte di casa<br />

propria, che è anche un piccolo studio di registrazione,<br />

e un’attitudine a trovarsi in una costante condizione di<br />

equilibrio precario, sull’orlo di cadere o partire. Adam<br />

Granduciel ha nelle vene la passione per la musica degli<br />

States, per l’epica che si sono tramandate di menestrello<br />

in menestrello, di decade in decade. Si può così partire<br />

dagli ultimi eroi del genere, quegli Arcade Fire che dal<br />

Canada hanno incendiato l’indie mondiale. E i primi passi<br />

verso il passato sono facili, si tocca il Bruce Springsteen<br />

di Born To Run e di The River, roba che il Granduciel<br />

ragazzino trovava spacciata in casa direttamente dai familiari,<br />

che gradivano e mescolavano con Bob Dylan,<br />

Neil Young, Tom Petty.<br />

E’ solo con la maggior età che questo retroterra culturale,<br />

però, diviene cosciente, autonomo, e si incista su<br />

ascolti personali, come i My Bloody Valentine. Il tutto<br />

culmina nel 2003, quando - raccontano le versioni ufficiali<br />

- a un party molto alcolico avviene l’incontro con<br />

Kurt Vile. Si cazzeggia insieme, si scribacchia per un paio<br />

di anni, fincheé si mette da parte abbastanza materiale<br />

per far davvero nascere una band vera e propria: The<br />

War On Drugs. Il tempo di trovare chi coprisse il resto<br />

della formazione ed è già EP, Barrel Of Batteries (2007).<br />

A sentire le recenti dichiarazioni di Granduciel stesso, i<br />

due non hanno mai veramente scritto a quattro mani,<br />

ma si limitavano (e continuano a limitarsi) a consigliarsi<br />

l’un l’altro su come migliorare le idee che venivano portate<br />

alle prove. Un sodalizio di stima, quindi, un’affinità<br />

di intenti, ma non elettiva, non uno di quegli incontri<br />

che fanno diventare due entità una sola carne: diamo il<br />

massimo l’uno nei pezzi dell’altro con la chitarra, con la<br />

voce, con gli arrangiamenti, ma non chiedeteci le nozze.<br />

Il primo vero disco, Wagonwheel Blues è del 2008. Un<br />

album che mette in evidenza in maniera esemplare le<br />

due anime, quella della tradizione e quella della contemporaneità:<br />

un equilibrio precario, col baricentro sempre<br />

al limite, in cui le chitarre sono protagoniste via lo shoegaze<br />

MBV, assieme a liriche ingorde che forse lo appesantiscono<br />

un po’, ma resituiscono la freschezza e l’energia<br />

di una band appena nata. Le ingenuità dell’esordio,<br />

a sentire Granduciel ora, sono tutte da imputare alla<br />

fretta di far uscire il disco. Insomma: si erano finiti i soldi<br />

per registrare, ma il disco era ancora tutto da limare, da<br />

smussare e levigare. C’era la voglia di continuare a sperimentare<br />

con le registrazioni, con la post-produzione, ma<br />

quando la cassa è vuota... Il ritorno sul registrato diviene<br />

però un’operazione costante, un continuo rimaneggiare<br />

i singoli nastri, i singoli samples che da allora diventa il<br />

modus operandi di Granduciel e la sua personale ossessione.<br />

E se nulla è definitivo nella musica, sempre in cerca di<br />

un rotta da tenere, figuriamoci nella gestione della band.<br />

La fine del 2008 segna anche la separazione da Kurt Vile,<br />

che formerà i Vibrators e si incamminerà per una carriera<br />

solista che lo porterà a una non piccola notorietà.<br />

Granduciel si tiene il marchio e il progetto, che inizia,<br />

anzi non ha mai smesso di lavorare sul materiale registrato<br />

in casa. I due rimangono però in ottimi rapporti,<br />

tanto da condividere spesso serate (soprattutto nella<br />

loro hometown, Philadelphia) e continuare a scambiarsi<br />

consigli, quasi che le due anime che mai si erano davvero<br />

fuse, possano prendere tutta l’aria di cui hanno davvero<br />

bisogno.<br />

Coi i soldi messi in cascina dal primo disco, Granduciel<br />

può permettersi attrezzature per la registrazione che<br />

rendono la sua casetta un luogo che seppure nella sua<br />

fissità è testimone di un continuo mutamento: gente entra,<br />

incide un giro di basso, lavora a un brano, Granduciel<br />

ringrazia e prende questo materiale per continuare<br />

a sperimentare quello che i nuovi giochini domestici gli<br />

permettono di fare. Per oltre due anni, almeno a sentire<br />

le sue dichiarazioni più recenti (ma si sa che a posteriori<br />

è facile costruire una mitologia domestica priva di testimoni),<br />

è un lavoro di taglia e cuci che procede parallelamente<br />

alla scrittura. E’ un continuo arrovellarsi attorno<br />

alle passioni di sempre: l’Americana, le chitarre celesti dei<br />

MBV. Ma questo continuo ritornare sulle cose amplifica<br />

lo iato psichedelico che la musica di Granduciel sta respirando<br />

sempre più profondamente. La tecnologia gli<br />

permette di liberare la sua fantasia in direzioni nuove,<br />

che toccano aspetti cosmici e krauti.<br />

In pubblico le prime avvisaglie si hanno con l’EP Future<br />

Weather (6.8), tra l’altro disponibile acquistando la deluxe<br />

edition dell’ultimo disco. Fin dal titolo l’ambient(e) del<br />

tempo meteorologico, ma anche della psichedelia più<br />

compenetrata al folk e al rock, si fonde con un’elettronica<br />

idea di futuro: il contemporaneo applicato alla tradizione.<br />

Il compimento si ha con l’ultimo Slave Ambient<br />

(anche qui, con un titolo significativo) con una rilettura<br />

dell’epica Americana con gli occhi traslucidi del kraut,<br />

di tappeti sintetici che evocano spazi oscuri e illuminazioni<br />

improvvise. Droni serpeggiano in una meccanica,<br />

motoristica Original Slave, con un’armonica che si perde<br />

nel fondo elettronico. La notturna Best Night ha chitarre<br />

liquide e un magico equilibrio vocale che ricorda Jeff<br />

Tweedy e Tom Petty. City Reprise è il ponte con lo shoegaze<br />

e la psichedelia. Baby Missiles è la un guanto di sfida<br />

agli Arcade Fire, mentre la cavalcata Your Love Is Calling<br />

My Name è lo sconfinamento cosmico che però - e non<br />

potrebbe essere altrimenti - viene riportato sempre a<br />

terra.<br />

Qualcuno ha già storto il naso di fronte alla proposta di<br />

Adam Granduciel, come di chi non ha trovato ancora la<br />

quadratura compositiva, una vera rotta personale. Ma<br />

Slave Ambient mostra un interessante terreno di contatto<br />

tra la tradizione, la contemporaneità filtrata shoegaze<br />

e uno sguardo retrofuturistico dato dall’elettronica.<br />

In tempi di scarse rivoluzione, di un post-moderno che<br />

oramai è più che altro postumo, già il gusto di ricercare<br />

timbriche, atmosfere e ambiance infondendo vigore in<br />

quel passato americano cui molti sembrano incapaci<br />

di sfuggire non è cosa da buttare via o lasciar passare<br />

inosservata.<br />

MarCo BoSColo,<br />

8 9

Tune-In.<br />

Testo: Carlo Affatigato<br />

Se l’avete conosciuto in occasione dell’esibizione alla serata<br />

conclusiva del roBOt Festival 2011, significa che vi<br />

siete persi il successo che il nostrano <strong>Leon</strong> sta ottenendo<br />

fuori dai confini italiani, coi club di mezza Europa che<br />

se lo contendono, intere folle in visibilio (vedi il ritorno<br />

ricevuto in occasione del Winter Music Conference 2011)<br />

e autorità come Ricardo Villalobos, Danny Tenaglia e<br />

Laurent Garnier che pescano le sue hit per le notti in<br />

pista. Poco male, in ogni caso, perché alla saletta di Palazzo<br />

Re Enzo avete potuto assistere alla quintessenza<br />

del <strong>Leon</strong> dj: tech-house disinvolta dalla presa facilissima,<br />

che punta dritto al pubblico evitando di far troppo<br />

i sofisticati.<br />

Cassa in quattro vigorosa, irrinunciabili claps della più<br />

classica tradizione 90s, nessun bisogno di pause defaticanti<br />

e tutti i decibel di cui l’impianto audio è capace<br />

per innalzare la temperatura: sembra quasi una ricetta<br />

alla portata di tutti, ma son pochi ad avere l’abilità di<br />

proporla senza cedere alla monotonia stancando così<br />

il pubblico. Ci vuole un certo mestiere per tenere sempre<br />

su di giri la folla, captare i suoi bisogni e spingerla lì<br />

dove vuole andare. È per questo che stiamo aspettando<br />

trepidanti che da quel di Londra esploda su album una<br />

certa Maya Jane Coles, tra i giovani più promettenti<br />

del momento, ma chissà, forse la nuova stella dei 4/4 la<br />

<strong>Leon</strong><br />

—In Da Club #4—<br />

Vincente per acclamazione nei club di mezzo mondo, apprezzatissimo da producers<br />

e riviste e lanciato verso la consacrazione dell’album lungo: sarà l’Italia a partorire<br />

la prossima stella dei 4/4?<br />

partorirà proprio l’Italia nei prossimi mesi. Tra un argomento<br />

e l’altro, <strong>Leon</strong> ci dice: “Faccio molto uso dei loops.<br />

Se li dosi nel modo giusto in un pezzo house, fanno faville”.<br />

E la mente subito torna a quei Tiger & Woods emersi<br />

proprio quest’anno con Through The Green, che sui loop<br />

vocali presi dall’estetica disco d’antan han costruito i loro<br />

pezzi più efficaci. E guarda caso, anche dietro all’identità<br />

nascosta del duo tigrato sembra far capolino una colonna<br />

del djing tricolore come Marco Passarani (sono solo<br />

indiscrezioni, però...).<br />

Bel tipino, <strong>Leon</strong>. Ambizioso e cosciente dei propri mezzi,<br />

con una base consolidata di ascolti elettronici a coprire<br />

l’intero spettro. “Mi piace tutta l’elettronica, non solo quella<br />

più orientata al club. Tra i miei preferiti direi Kraftwerk,<br />

Giorgio Moroder, Depeche Mode, Daft Punk, Underworld,<br />

Chemical Brothers, Massive Attack, Groove<br />

Armada, Bent, Aphex Twin, Goldie...”. Non manca nulla,<br />

insomma. Tutti serbatoi dai quali attingere quando<br />

serve un po’ di eclettismo, attrezzi del mestiere che ti<br />

danno quel quid in più per essere imbattibile. E infatti<br />

si finisce per riaprire giocoforza la ferita dolorosa della<br />

mancanza di prospettive del nostro paese, questione già<br />

battuta durante la chiacchierata con Deep88, un altro<br />

astro nascente italico (all’estero, ovvio). <strong>Leon</strong> ci conferma<br />

un quadro italiano che anche in ambito musicale non<br />

10 11

lascia spazio ai giovani: “L’underground italico è pieno di<br />

produttori molto validi, dall’estero moltissime labels mandano<br />

richieste ai nostri producers fiutando i talenti. Ecco<br />

cosa spinge molti ragazzi ad andar via dal nostro paese: il<br />

sistema qui segue sempre lo stesso schema, punta sull’artista<br />

straniero per esser sicuro che la serata riesca. Nel frattempo<br />

però i nostri ragazzi all’estero sono apprezzatissimi,<br />

e non trovano spazio per suonare qui. È una cosa assurda.”<br />

C’è una via d’uscita? Anche stavolta la soluzione definitiva<br />

sembra non esserci. Ma se ogni rivoluzione ha inizio<br />

nel cambiare la mentalità dalla base e distruggere i luoghi<br />

comuni, allora sono anche approfondimenti come<br />

questo a dare il loro piccolo contributo, distruggendo<br />

con prove incontrovertibili il castello di carta che vede<br />

l’artista straniero come qualitativamente superiore a<br />

quello italiano. Realtà come <strong>Leon</strong>, che infatti all’estero<br />

fan favillle, ci dicono che è stupido pensare in termini di<br />

inferiorità: ogni luogo produce realtà artistiche uniche<br />

rispetto alle altre, il segreto sta nel valorizzarne le peculiarità<br />

stilistiche, dare al talento lo spazio che merita.<br />

All’estero la qualità conta più del nome, e l’entusiasmo<br />

si spende tanto per le realtà locali quanto per quelle importate.<br />

È così difficile non cadere nel pregiudizio quando<br />

si parla di made in Italy?<br />

In ogni caso, il futuro per <strong>Leon</strong> promette bene. Come ci<br />

ha spiegato nell’intervista, l’album di debutto è quasi<br />

pronto, e ci son tutti i presupposti perché non sia il solito<br />

album dance. Il nostro ragazzo ha il piglio da primo<br />

della classe, non si accontenta di far “bene”, vuol sempre<br />

battere ogni aspettativa. E non ha paura delle sfide<br />

più improbabili, come testimonia l’iniziativa che lo ha<br />

visto coinvolto nelle ore immediatamente precedenti al<br />

live a Bologna: un progetto mediatico che ha coinvolto<br />

i principali social network del web per creare un contatto<br />

diretto tra i fan e l’artista nella sua vita quotidiana. Sicuramente<br />

sentirete ancora parlare di <strong>Leon</strong>. Nel frattempo,<br />

ecco l’occasione per sentire direttamente le sue parole,<br />

nella nostra intervista esclusiva. Buona lettura.<br />

È probabile che la maggior parte del pubblico italiano<br />

ti conosca soprattutto grazie alla tua partecipazione<br />

al roBOt festival. Dicci come hai vissuto<br />

quell’esperienza e che tipo di ritorno hai ricevuto<br />

dal pubblico di Bologna.<br />

L’esperienza al roBOt festival è stata incredibilmente<br />

emozionante. La cosa che mi spaventava di più era l’orario:<br />

di solito le mie performances sono notturne, non era<br />

semplice ricevere il massimo supporto dal pubblico con<br />

un dj-set a base techno prima di cena. E invece è andato<br />

tutto a meraviglia, ho voluto proporre un set diverso dal<br />

mio solito, più contaminato, a tratti abbastanza “sporco”<br />

e la folla era impazzita, erano tutti scatenati, urlavano...<br />

è stato bellissimo! Il che è ancora più soddisfacente se<br />

pensiamo che il roBOt è uno dei festival più importanti<br />

e conosciuti d’Italia e ha un pubblico molto preparato<br />

ed esigente.<br />

La location, poi, era qualcosa di magico. Bologna è sempre<br />

stata una città “alternativa”, anti-moda, più underground<br />

rispetto alle altre. Era perfetta.<br />

Possiamo dire che sei uno di quei talenti italiani di<br />

cui andare orgogliosi per quanto risultano apprezzati<br />

all’estero. Che differenze ci sono tra suonare in<br />

Italia o fuori? Cosa preferisci?<br />

Ultimamente preferisco suonare in Italia. La gente è più<br />

calda, e col passare del tempo inizia a sembrarmi anche<br />

più preparata. Certo, ci sono luoghi come Inghilterra e<br />

Germania che sotto certi punti di vista stanno avanti<br />

rispetto a noi, ma sono convinto che la situazione elettronica<br />

italiana sia in forte crescita e stia raggiungendo<br />

ottimi livelli, soprattutto in ambito techno/house.<br />

Domanda scontata ma obbligata: c’è qualcuno in<br />

particolare a cui ti ispiri?<br />

I nomi sarebbero tantissimi, colleziono vinili dal 1995,<br />

ho visto migliaia di dj. Tra i tanti citerei per primo Danny<br />

Tenaglia, uno dei miei punti di riferimento, quasi un<br />

maestro di vita se vogliamo. Poi tantissimi altri: Laurent<br />

Garnier, Masters At Work, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos,<br />

Steve Lawler, Jeff Mills, Carl Cox, Sasha, DJ<br />

Sneak, Carl Craig, Marco Carola... e l’italianissimo Ralf,<br />

se non ci fosse stato lui forse non sarei nemmeno qui!<br />

Al festival bolognese eri in una stanzetta abbastanza<br />

contenuta in cima al palazzo Re Enzo, per un paio<br />

d’ore di tech-house for the masses, ossia senza troppi<br />

intellettualismi: giusto un tocco all’equalizzazione<br />

per sottolineare i bassi deep e via di claps dritti e<br />

4/4 a volumi altissimi. È questa la tua ricetta anche<br />

all’estero?<br />

Potrebbe essere in effetti la mia ricetta ideale, sì. Preferisco<br />

suonare in posti piccoli, dove riesci a guardare tutti<br />

dritto in faccia. Piccoli clubs con super soundsystem,<br />

spaziosa consolle, poche luci ma tanto vibe...<br />

Suonare nei festival se vogliamo è più facile, hai davanti<br />

una massa, sono poco esigenti, puoi permetterti di suonare<br />

anche per te stesso. Ma questa non è la mia idea<br />

di dj. Il dj è quello che mette il disco giusto al momento<br />

giusto, è il primo cliente del club. Deve sapere cosa vuole<br />

la sua gente, come farti dimenticare i problemi, deve<br />

essere cosciente che è lui il responsabile del tuo piacere<br />

in quella notte! Quindi deve dare sempre il massimo, sia<br />

davanti a 100 sia davanti a 10 mila persone!<br />

Esiste un pubblico più esigente di un altro? O in definitiva<br />

se una ricetta funziona, funziona ovunque?<br />

Eh eh, molti usano la formula “se la ricetta funziona non si<br />

cambia”. Ma perché limitarsi? Il bello della musica è che<br />

appunto ti dà la possibilità di variare. Se la gente che<br />

ti segue si rende conto che proponi sempre lo stesso<br />

alla fine non ti seguirà più, è assolutamente normale.<br />

Qualsiasi dj invece potrebbe suonare ogni volta un dj-set<br />

diverso dal precedente, e sicuramente essere più apprezzato<br />

dal pubblico. Il mio dj-set al roBOt, ad esempio, è la<br />

testimonianza di quanto mi piaccia spaziare: dalla deep<br />

house alla techno, dalla drum’n’bass a... Bob Marley! Se<br />

c’è il groove, perché no?<br />

Dopo una serie di ep rilasciati negli ultimi due anni,<br />

adesso sta per avvicinarsi il momento dell’esordio su<br />

album. Cosa hai in mente per il disco? Come suonerà?<br />

L’album è quasi pronto. Ci sto lavorando da circa un<br />

anno, stiamo decidendo col mio management quando<br />

rilasciarlo, probabilmente per il prossimo WMC a Miami.<br />

Di tracce ne ho scritte tante, forse più di 20. Stiamo scegliendo<br />

le migliori, ma vorrei anche mettere nel mio album<br />

qualcosa di insolito. Magari tutti si aspettano da me<br />

un album “duro”, da dancefloor, con tanta techno-house.<br />

Sicuramente sarà così, ma non solo: ho preparato tracks<br />

anche più ambient, più soft, più noise anche e qualcosa<br />

funky e dubstep!<br />

Ci sto lavorando molto, l’album per un artista è la cosa<br />

più importante. Ci saranno anche alcune collaborazioni<br />

con artisti amici, e ovviamente sarà tutto seguito da un<br />

tour mondiale dove forse per la prima volta farò dei “live”<br />

veri e propri! Il che per me è una scommessa, perché in<br />

fondo mi sento sempre un dj.<br />

Come riesci a dividerti tra la house che finisce sui<br />

piatti, per la pista, e quella che va su disco per l’ascolto?<br />

Pensiamo a release come il Like This EP o il Fiore EP,<br />

fatti di tech-house muscolare farcita di loop vocali a<br />

rendere plateale la circolarità della dance. Hai due<br />

modalità d’approccio differenti?<br />

Sì, il lavoro in studio e quello in pista sono completamente<br />

differenti. In studio ci entro solo quando sono ispirato,<br />

in caso contrario potrei anche non metterci piede per<br />

mesi. E quando hai l’ispirazione le tracce vengono fuori<br />

in poche ore: pezzi come Like This Like That, Fiore, Body<br />

Monster sono venuti fuori così, rapidamente. Magari il<br />

lampo mi viene nei momenti più disparati della giornata,<br />

quando sono in macchina, al ristorante, in aereo...<br />

prendo qualche appunto su un foglio o sul cellulare, poi<br />

torno a casa e butto tutto sul sequencer.<br />

Per la pista invece pensi in maniera differente. Magari<br />

ci metti dentro la hit del momento, oppure no. Bisogna<br />

orientarsi verso quello che vuole il pubblico. Quando<br />

sono in studio invece tengo sempre presente che quello<br />

che faccio dovrà rappresentarmi al 100%, in modo che<br />

anche a distanza di anni, quando qualcuno sentirà il disco<br />

ci troverà dentro il MIO carattere, non quello della<br />

folla.<br />

Per le ore immediatamente precedenti al tuo live al<br />

roBOt è stato messo in piedi un interessante progetto<br />

multimediale, in cui le tue mosse venivano seguite<br />

su social network come Facebook, Youtube, Twitter e<br />

Foursquare in modo da creare un canale comunicativo<br />

bidirezionale tra te e i fan che ti seguivano. Una<br />

sorta di grande fratello per il web 2.0. Ce ne parli?<br />

È stata un’esperienza molto eccitante. Ho vissuto fuori<br />

per due giorni, 60 ore di registrazione con più di tre<br />

macchine, un’ora di intervista, diversi meeting con altri<br />

artisti e promoter, fino ad arrivare alla performance. A<br />

tratti è stato anche stressante, ma ho conosciuto un sacco<br />

di persone interessanti, ho avuto un buon riscontro<br />

sul web.<br />

E poi diciamolo, canali come facebook, twitter, ecc. sono<br />

sempre più importanti per la promozione e per ricevere<br />

riscontri diretti. È un ottimo mezzo, soprattutto se pensi<br />

che ormai praticamente tutti sono connessi tramite questi<br />

social network. Penso sia una grossa opportunità, con<br />

cui poter instaurare un rapporto intimo con i fan. Chissà,<br />

magari sarà ripresa da altri artisti in futuro...<br />

12 13

Tune-In.<br />

14<br />

Testo: Fabrizio Zampighi<br />

Francobeat<br />

Musicista originale, beat per caso, rivoluzionario armato<br />

di manopole, bottoni e una creatività difficilmente codificabile,<br />

Franco Naddei torna con un disco-libro tratto da<br />

Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Una sana e<br />

volontaria de-evoluzione verso la narrativa per bambini<br />

che nelle mani del musicista romagnolo diventa una<br />

ricetta contro il conformismo dell’età adulta. Il concetto<br />

di “gioco” mescolato a quelli di “musica” e “parole”, insomma,<br />

tanto per riaffermare ancora una volta la propria indole<br />

di artista acuto e versatile (tra i vari progetti anche<br />

gli ottimi Santo Barbaro) e aggiungere un nuovo tassello<br />

a quel “pop da biblioteca” inaugurato cinque anni fa col<br />

disco d’esordio Vedo Beat.<br />

Cos’è e come nasce il progetto Mondo Fantastico?<br />

Mondo fantastico è un libro di scritti originali, illustrati ad<br />

hoc, che ha tratto ispirazione da Grammatica della fantasia<br />

di Gianni Rodari. Un piccolo opuscoletto quest’ultimo,<br />

in cui lo scrittore di Omegna ci rivela alcuni trucchetti<br />

su come affrontare la scrittura e su come attivare un<br />

vero e proprio “Codice di Avviamento Fantastico” da cui<br />

partire per inventare storie, mondi, filastrocche, giochi<br />

di parole.Il CD in sè è cosa ormai superata, si sa, per cui<br />

l’idea del libro era a monte di tutto e le musiche sono<br />

diventate una specie di corollario. Una volta compreso<br />

quanto fosse difficile poter stampare i testi di Rodari, mi<br />

sono rivolto a Vanessa Sorrentino, scrittrice e coordinatri-<br />

—Elogio della creatività—<br />

Torna Francobeat con il suo “pop da biblioteca” al solito surreale e questa volta<br />

dedicato all’opera di Gianni Rodari<br />

ce di Artincanti, con la quale ho cominciato a ragionare<br />

sui contenuti del libro. Ne è nata una collettiva di scrittori<br />

e illustratori che hanno agito nelle loro arti ispirandosi<br />

alla “Grammatica” di Rodari. Nel libro ci sono racconti<br />

brevi, filastrocche e una piccola parte interattiva con alcuni<br />

giochi per poter allenare la fantasia.L’idea del disco<br />

nasce subito dopo l’uscita di Vedo Beat per Snowdonia<br />

nel 2006. Volevo proseguire il viaggio nell’esplorazione<br />

del concetto di libertà espressiva, di pensiero, di azione<br />

e soprattutto farlo in una dimensione di gioco. Prima<br />

di affrontare un disco mi faccio sempre sbattere addosso<br />

qualche libro e, se qualcuno colpisce nel segno, mi<br />

faccio contagiare. La gestazione è stata piuttosto lunga.<br />

Inizialmente volevo fare un lavoro un po’ presuntuoso<br />

che spiegasse come lentamente si perda la dimensione<br />

del gioco, della leggerezza e del pensiero libero, fino a<br />

diventare adulti con un pensiero fin troppo strutturato.<br />

Ho cercato libri che tentassero di spiegare come si forma<br />

il pensiero nei bambini e come si modifichi a seconda<br />

dell’ambiente in cui crescono, delle situazioni che vivono.<br />

Ho fatto scoperte interessantissime, ma che dovevo<br />

canalizzare in un unico sentiero percorribile sia dai grandi<br />

che dai piccini.<br />

Perché Gianni Rodari?<br />

Per la semplicità e la forza delle parole che usa. Rodari<br />

è stato a tutti gli effetti un intellettuale chiave nella<br />

15

letteratura italiana, troppo spesso confinato al ruolo di<br />

scrittore per bambini. Quando ho cominciato a leggere<br />

con attenzione le sue opere, dalle filastrocche, agli articoli<br />

di giornale, fino alle considerazioni contenute nella<br />

“Grammatica” l’ho sentito molto “beat”. Quell’irruenza<br />

della beat generation italiana l’ho sempre ricondotta<br />

all’ingenuità, tanto da pensare che se di guerra al sistema<br />

si deve trattare, allora tanto vale farla utilizzando l’ingenuità<br />

dei bambini. Per dire cose profonde non sempre<br />

occorrono parole complicate. Rodari parla di cose<br />

rivoluzionarie, racconta di mondi impossibili e ne crea di<br />

nuovi con una eleganza e un’autorevolezza tutta adulta.<br />

Riuscendo però a essere semplice, lineare e limpido<br />

com’è lo scrivere dei bambini. La sua chiara propensione<br />

al surreale ha toccato le mie corde di “cantautore”.Nel disco<br />

solo un brano è scritto di mio pugno ed è l’unico che<br />

mi son sentito di accostare agli altri. Tra l’altro è un brano<br />

dove parlo proprio di come crescendo i pensieri facciano<br />

troppa strada, complicandoci la vita. Ad ispirarmi è stato<br />

un testo meraviglioso (La parola ciao) contenuto nella<br />

“Grammatica” e scritto da un bimbo di 5 anni.<br />

Com’è per un musicista cimentarsi con testi come<br />

quelli di Rodari e, più in generale, musicare testi non<br />

concepiti per essere cantati? Immagino che il pentagramma<br />

ne esca piuttosto influenzato. L’impressione<br />

è che nel tuo caso si sia privilegiato un approccio<br />

piuttosto narrativo su una musica libera di spaziare...<br />

Musicare Rodari è stato un gioco bello e coinvolgente.<br />

In questo disco ho voluto riprendere le mie doti di arrangiatore<br />

e giocare con gli strumenti e coi suoni, così<br />

come Rodari giocava con le parole. I testi originali erano<br />

talmente belli che volevo rimanessero chiari e non<br />

soffocati in virtuosismi inutili. Testi che poi alla fine si<br />

sono fatti scegliere da soli. Dal punto di vista musicale<br />

non mi sono imposto limiti e ho visto nascere le canzoni<br />

spontaneamente. Poi le filastrocche di Rodari, oltre<br />

che esteticamente, sono “numericamente” perfette.In<br />

Vedo Beat è stato diverso. Lì c’erano anche pezzi miei e il<br />

materiale tratto dal libro è stato trattato come un unico<br />

radiodramma (citazione dei Mariposa). E’ la prima volta<br />

che canto in senso stretto materiale di qualcun altro.<br />

Grammatica della Fantasia e in generale l’opera di Rodari<br />

viene comunemente associata al mondo dell’infanzia.<br />

Che influenza ha avuto sulla scrittura del disco<br />

- se ne ha avuta - questa considerazione?<br />

In realtà ho fatto subito mio il concetto, anch’esso rodariano,<br />

di non trattare i bambini da bambini. Che la musica<br />

per bambini debba avere determinate caratteristiche<br />

lo decidiamo noi adulti. E’ ovvio che una canzone di tre<br />

accordi maggiori e con un testo di venti parole sia più<br />

indicata per un bambino, ma non è l’unica strada, se è<br />

vero che i bambini recepiscono le cose a modo loro, E’<br />

un concetto tutto da verificare il modo in cui i bambini<br />

si avvicinano a una parola, a un suono, magari a certe<br />

chitarre o a un clarinetto che ascoltano in un brano.<br />

Spero che si colga il gioco che c’è fra musica e parole. In<br />

fondo, da bravo provocatore-beat, l’idea che un CD del<br />

genere sia in un libro per bambini mi diverte molto. A<br />

mio figlio di quattro anni, ad esempio, piace. Alcune cose<br />

me le cita anche canticchiando le parti strumentali, oltre<br />

a ricordare alcuni testi. Spero che ci siano altri bimbi così.<br />

E’ un bel segno da lasciare. Un sasso gettato talmente<br />

lontano da non riuscire a vedere nemmeno dove cadrà.<br />

Come hai scelto i musicisti che suonano con te?<br />

Beh, io sono sulla piazza da ormai vent’anni anni e mi<br />

è capitato di fare tante cose con tanta gente. Con molti<br />

sono amico e posso dire che tutti quelli che han suonato<br />

nel disco sono persone con cui avevo già percorso un<br />

pezzetto della mia storia recente. Musicisti bravi, intelligenti<br />

e originali. Non è un disco di turnisti, insomma.<br />

Ho chiamato i musicisti a fare loro stessi e spero che si<br />

siano divertiti.Diego Sapignoli non si definisce neanche<br />

più batterista e se vedi il suo set dal vivo capisci perché,<br />

per esempio. Poi sicuramente volevo strumenti fiabeschi,<br />

per cui uno dei primi ad entrare in squadra è stato<br />

Achille Succi col suo clarinetto. I brani sono stati registrati<br />

con questo trio, con le mie avvisaglie elettroniche<br />

(sintetizzatori, batterie elettroniche vintage) e il mio chitarrismo<br />

inconsapevole a completare il quadro. Poi ho<br />

organizzato un paio di sessioni di improvvisazione proprio<br />

per istigare un processo di creazione istintiva, per<br />

giocare come bambini e vederne gli effetti. Con Fabrizio<br />

Tarroni, Christian Ravaglioli (oboe e duduk) e Diego,<br />

son venute fuori cose totalmente diverse e sempre in<br />

un clima di libertà. Si può dire che metà del disco sia<br />

nato così, con davvero poco editing e sovrincisioni. Un<br />

occhio ai suoni e uno all’intenzione, cosa rara nei dischi<br />

moderni dove forse si predilige la perfezione, soprattutto<br />

in ambito pop. Il disco si apre col pianoforte suonato<br />

da Guido Facchini, che ritengo un musicista incredibile<br />

per preparazione e sensibilità. Un artista che è riuscito a<br />

dare un tocco davvero sognante a un pezzo scritto dalle<br />

mie mani luride di musicista imperfetto.<br />

Come si inserisce nel percorso di Francobeat<br />

quest’opera?<br />

Il disco segue la linea del “pop da biblioteca”. A volte mi<br />

viene voglia di fare un disco con testi miei, ma credo<br />

che ci siano talmente tante cose belle già scritte e spesso<br />

poco conosciute, che ancora vale la pena tentare di<br />

buttarle in pasto a una canzone pop. Quelli della mia<br />

generazione Rodari lo conoscono tutti, ma molti giovani<br />

non sanno nemmeno chi sia. Il sottotitolo del libro “La<br />

grammatica della fantasia al tempo degli SMS” è nato<br />

pensando a quanta fantasia venga impiegata dai ragazzini<br />

per comunicare fra loro, fra faccine e simboli e acronimi<br />

vari. Se un po’ di quella creatività fosse incanalata<br />

anche per fare storie, filastrocche o mini fiabe sarebbe<br />

bello.Poi ormai sono entrato in una spirale che credo mi<br />

porterà almeno a finire quello che si prospetta essere la<br />

“Trilogia della fantasia” Il prossimo disco è già in macchina<br />

da un po’. Ci sono un paio di testi letti durante la<br />

preparazione di Mondo fantastico che non posso lasciar<br />

lì sullo scaffale.<br />

Sergio Endrigo ebbe la fortuna di collaborare con<br />

Rodari per il disco Ci vuole un fiore. Cosa pensi di quel<br />

progetto e in che cosa credi che si differenzi dal tuo?<br />

Rodari, Endrigo e Bacalov, mica bruscolini. Avevo il timore<br />

di un confronto, in primis con me stesso. Quel disco<br />

è fatto con intelligenza, classe e gusto. E se ci pensi il<br />

binomio Endrigo-leggerezza infantile parrebbe quasi<br />

azzardato. Eppure ne scaturì un disco curioso. Anche in<br />

quel caso non sono stati fatti sconti, la musica non è mai<br />

banale. E di certo non era intesa per bambini in assoluto,<br />

visto che era suonata da una vera orchestra nelle mani<br />

di un illustre arrangiatore. Se prendi l’incipit di Bambino<br />

di gesso, con quelle voci che si rincorrono e rimbalzano<br />

nell’eco a nastro, ci puoi sentire la psichedelia.Credo che<br />

il mio sia semplicemente influenzato dai suoni di oggi,<br />

dal mio background elettronico, ma trovo che l’onestà<br />

sia un elemento che accomuna i due dischi. Probabilmente<br />

i bambini stessi son cambiati e quel se sembra<br />

“per bambini” di quel disco forse non lo era quando usci<br />

nel 1974. E’ per questo che son convinto di molte scelte<br />

fatte. Credo che i bambini si sentano meno truffati con<br />

un disco come il mio rispetto a come potrebbero sentirsi<br />

ascoltando certe sigle di cartoni animati moderni. Una<br />

operazione simile, inoltre, fu fatta anche da Virgilio Savona<br />

e Lucia Mannucci del Quartetto Cetra nel ’73, con<br />

un intento totalmente diverso, direi più infantile.<br />

16 17

Emika<br />

Drop out<br />

Dai fumi urbani del trip-hop alla<br />

nuova impronta cantautoriale<br />

post-Blake: focus sulla dark-lady<br />

autrice di uno dei dischi più intensi<br />

dell’anno<br />

Testo: Carlo Affatigato<br />

—The noir lady—<br />

18 19

Il fatto che ora il nome di Emika sia sulla bocca di tutti, spottato sulle<br />

riviste cartacee e pubblicizzato sulle home page dei principali magazine<br />

online, non è solo merito del perfetto meccanismo promozionale messo in<br />

atto da una label come la Ninja Tune (che a tal riguardo ha pochi rivali, va<br />

detto). Il fatto è che l’album di debutto della nuova fiamma dark è arrivato<br />

proprio nel momento giusto: in un anno costellato di umori soul che si son<br />

spalmati a tappeto su tutti i generi, nel momento in cui la dub music sta<br />

scommettendo tutto sull’approccio cantautoriale, un ribollire che già in passato<br />

aveva mostrato la sua presenza con sporadiche scosse (basti pensare a<br />

Burial come padre spirituale dell’esplosione dub-soul di oggi). Il tappo però<br />

è stato definitivamente tolto con James Blake all’inizio dell’anno, portando<br />

il messaggio fino in fondo con un album-manifesto di questa nuova fase<br />

(chiamiamola post-dubstep o dub-soul, fa lo stesso) che ha staccato coraggiosamente<br />

con le proprie radici e ha tracciato la strada per le direzioni a<br />

venire (per conferme chiedere a gente come SBTRKT o Jamie Woon).<br />

L’album ve l’avevamo descritto prontamente come una delle tappe più<br />

importanti in questa direzione, e fa piacere scoprire direttamente con la<br />

sua autrice che ne avevamo centrato in pieno ogni risvolto. L’emozione è il<br />

baricentro su cui ruota l’intera faccenda, sbocciato lungo i binari prediletti<br />

del momento, quelli del songwriting. A differenza però dei nomi già fatti,<br />

Blake e Woon su tutti, il punto di partenza stavolta non è il dubstep: l’oscurità<br />

di Emika affonda nelle basi trip-hop di Bristol, la città in cui è artisticamente<br />

cresciuta, con un grande debito di riconoscenza verso la freddezza<br />

sofferente di Beth Gibbons e i suoi Portishead. The Long Goodbye e Count<br />

Backwards parlano chiaro, ci raccontano proprio un’evoluzione sonora che<br />

parte dalle melodie vaporose di Dummy per poi sfociare nella maggiore<br />

aggressività thrill di Third.<br />

L’oscurità. Il ‘noir’ mood, un’accezione che Emika ha trovato particolarmente<br />

azzeccata. È il suo tratto distintivo rispetto alle altre realtà dub. Pezzi<br />

come Professional Loving o Drop The Other ci raccontano un’artista congenitamente<br />

oscura, che non cerca in nessun modo di mitigare il suo buio<br />

interiore. Nessuna sfumatura ottimista che lasci intendere una via d’uscita<br />

dal tunnel, tutti gli strati della composizione viaggiano coerenti verso un<br />

buco nero pieno di tragicità esistenziale, uno spazio chiuso con le uscite di<br />

sicurezza sigillate. “Siamo qui, adesso, e affronteremo le sofferenze della vita<br />

fino in fondo, senza paura di farci male”: questo più o meno l’atteggiamento<br />

che emerge dall’album. Perché la vita è un viaggio difficile, e bisogna essere<br />

ben attrezzati per arrivare fino in fondo.<br />

E se Bristol è il punto di partenza, Berlino è quello di arrivo. Il passaggio<br />

alla capitale della techno è per Emika la scossa che ha fatto maturare la<br />

propria solidità compositiva. Frequentare i club berlinesi ha conferito una<br />

nuova robustezza al sound, rendendolo più virile e incisivo. Un’influenza<br />

che l’album ha voluto mostrare a tratti in maniera esplicita, con brani<br />

come 3 Hours o Pretend dalla carica maggiormente dancey. Un po’ il lato<br />

deep dell’emozione dark offerta dal disco. Un’attitudine al club che Emika<br />

non cerca intenzionalmente, ma che, come spiega nell’intervista, emerge<br />

spontaneamente tra le pieghe dei suoi brani, producendo nel pubblico una<br />

reazione dance le cui origini rimangono a lei oscure. La sua è musica che<br />

sa catturare ed emozionare, ma anche coinvolgere fisicamente, un duplice<br />

carattere ottenuto senza artifizio, cosa che lo rende ancora più prezioso.<br />

suo tour negli Stati Uniti, per un’intervista-fiume in esclusiva, in cui abbiamo<br />

toccato tutti i punti fondamentali della sua musica: l’eredità di Bristol, le<br />

evoluzioni dubstep, l’ambiente berlinese, il background classico. Abbiamo<br />

scavato nella Emika artista, spinti dalla sua disponibilità e dalla schiettezza<br />

con cui lei sa toccare anche le pieghe meno piacevoli della sua musica e della<br />

sua vita. E ci siamo anche fatti raccontare com’è l’ambiente alla Ninja Tune e<br />

quali sono i progetti futuri. Si è mostrata loquace e sincera, ma soprattutto<br />

felice di come avessimo colto tutti gli aspetti più genuini del suo disco. Una<br />

ragazza forte e emotiva nello stesso tempo, che ama la vita fino in fondo,<br />

sia nei momenti felici che in quelli più sofferenti.<br />

L’abbiamo battezzata “The noir lady”. Eccola.<br />

Come presentare Emika al pubblico italiano? Ti senti più una cantante,<br />

una scrittrice o un’artista dance?<br />

Sono un’artista poliedrica. E soprattutto sono l’unica artefice di ogni aspetto<br />

della mia musica: so suonare diversi strumenti e interpretare differenti stili,<br />

sono io che compongo e registro la mia musica per intero. E sono anche una<br />

live performer, esibirmi e suonare la mia musica sul palco è una fase per me<br />

molto importante.<br />

Proprio in questi giorni sei in tour negli Stati Uniti, insieme a nomi come<br />

Amon Tobin e Eskmo. Come ti presenti live? Preferisci far ballare la gente,<br />

o ti presenti più come una cantautrice?<br />

Trovo particolarmente interessante la reazione del pubblico alla mia musica.<br />

In genere quando salgo sul palco non sono particolarmente rivolta a<br />

far dance, ma succede spesso che la gente balli mentre canto. Mentre altre<br />

vote capita che il pubblico stia fermo e si lasci trasportare, emozionare. Dipende<br />

da molti fattori, conta molto anche l’ora a cui ti esibisci: a volte il live<br />

è molto presto, alle 20, e il pubblico è più “da aperitivo” [ride, ndr], pacato,<br />

mentre dopo la mezzanotte tipicamente la gente è più propensa a ballare<br />

e a “perdersi” nella musica.<br />

È stata un’impresa ardua, ma siamo riusciti a contattare Emika durante il dirty beaches<br />

20 21

Beh, questo è un aspetto interessante, significa che la tua musica può<br />

esser percepita in entrambe le direzioni, che il pubblico può recepirla<br />

sia come musica su cui ballare che come emozione.<br />

Esattamente. È curioso, ma ogni volta che salgo sul palco non ho idea di<br />

come la gente parteciperà alla mia musica. Io non sono una dj, non mi esibisco<br />

decisa a voler far ballare il pubblico. Quel che faccio è aver cura della<br />

qualità del suono e della performance, ma lascio il pubblico libero di vivere<br />

la musica nel modo in cui desidera. Anzi, per me è strano vedere la gente<br />

ballare mentre canto, non immaginavo che la mia musica avesse una componente<br />

dance così sviluppata!<br />

Eppure nel tuo album questa anima dance-oriented è facilmente percepibile.<br />

È vero, ed è percepibile anche nei live, stando alla reazione del pubblico.<br />

Ma la cosa strana è che io non ho mai scritto nulla intenzionalmente per far<br />

ballare la gente. Anzi, a dire il vero non credo sappia nemmeno come si fa<br />

a far ballare la gente! Io non faccio altro che scrivere musica con dei ritmi e<br />

dei groove che mi rispecchino. Che il pubblico ci balli su è una bella cosa,<br />

ma quali aspetti delle mie canzoni producano quest’effetto per me è un<br />

vero mistero!<br />

Il messaggio è chiaro: non guardate a Emika come ad un’artista dance,<br />

ma come una songwriter.<br />

Sì, esatto.<br />

Mi piace molto la direzione intrapresa da James Blake o Jamie Woon, è bello<br />

vedere come dietro ci sia una storia che si vuole raccontare.<br />

Una delle prime cose che si percepiscono ascoltando il tuo album è il<br />

ruolo protagonista della tua voce. La centralità della dimensione vocale<br />

e l’approccio orientato al songwriting sono degli aspetti che nella dub<br />

music stanno esplodendo proprio in questo periodo. Cosa sta succedendo?<br />

Penso che il songwriting nella musica elettronica sia un’area molto poco<br />

battuta. Non ci sono molti artisti che scrivono “canzoni elettroniche”: quasi<br />

tutti sono DJ, o producers, o entrambe le cose, tutto inizia e finisce lì e trovo<br />

la cosa abbastanza statica. Quello a cui punto è un approccio più completo,<br />

che comprenda un sound più robusto, una storia, delle emozioni da passare<br />

alla gente. Mi piace molto la direzione intrapresa da James Blake o Jamie<br />

Woon, è bello vedere come dietro ci sia una storia che si vuole raccontare.<br />

E sono convinta che questo sia il terreno in cui l’elettronica possa evolversi<br />

con più efficacia oggi. E con effetti più visibili di quanto possa fare la club<br />

music, per esempio, che invece trovo molto più statica e meno capace di<br />

distinguersi da luogo a luogo.<br />

Ok, abbiamo capito che ad Emika non piace andare per club..<br />

Ah ah, ma no, in realtà mi piace molto la club music. Compro un sacco di<br />

dischi techno e dubstep, ho frequentato spesso i club di Londra, di Bristol.<br />

E a Berlino poi, sai bene che c’è la miglior techno del mondo, e la adoro. Ma<br />

io appartengo ad una scena differente, che orienta l’elettronica più verso<br />

l’emozione. E da questo mio punto di vista la musica per club mi sembra<br />

piuttosto statica, ripetitiva. È comprensibile, no?<br />

Si, lo è.Poco fa collocavi il tuo stile compositivo vicino a quello di artisti<br />

come James Blake e Jamie Woon. È quello che abbiamo percepito anche<br />

noi ascoltando il tuo album (come si può leggere nella recensione), ma c’è<br />

una peculiarità che ti contraddistingue dagli altri: il tuo stile va a fondo<br />

nel dark mood, senza dover per forza bilanciare l’oscurità della bass<br />

music con il lato più ottimistico della voce. La tua musica è noir sotto<br />

ogni aspetto.<br />

Wow, “noir” la trovo una definizione adorabile! È vero, ho un carattere molto<br />

buio. Non è qualcosa che costruisco intenzionalmente, è qualcosa che deriva<br />

dal mio modo di amare e osservare la vita. Vivo la mia musica esattamente<br />

come vivo la mia vita, ossia lontana dall’allegria, dalla dance, dalle radio.<br />

Quindi l’intensità dell’album è l’intensità con cui ti poni nei confronti<br />

della vita. E nel tuo caso questo si è tradotto in un concentrato di emozioni<br />

oscure.<br />

Precisamente. Devo dire che ho vissuto molti eventi tragici, non si può dire<br />

che io abbia avuto una vita facile e felice. Ho sempre trovato la vita molto<br />

difficile, come difficile è capirla, entrarci dentro. Trovare la propria dimensione<br />

esistenziale per me è una grande sfida. E credo che nella mia musica<br />

tutto questo traspaia.<br />

La pioggia, quella sì che ti fa sentire differente. Ti costringe ad essere introverso.<br />

Sono convinta che il clima abbia un effetto molto forte sulla musica<br />

di una città.<br />

Sei cresciuta artisticamente a Bristol, la città del trip-hop. Quanto ti<br />

senti vicina a quel sound?<br />

Ecco, il trip-hop è esattamente il mio genere! La mia musica non somiglia al<br />

dubstep, o alla techno, ma può definirsi tranquillamente trip-hop. Non ero<br />

ancora a Bristol quando negli anni ‘90 si diffuse il trip-hop, ci sono arrivata<br />

più tardi, quando invece fu il dubstep ad esplodere. Ma mi sento molto vicina<br />

a quel sound storico, lo sento nel sangue, e questo background me lo<br />

sono portato a Berlino. Sì, amo il trip-hop. Tricky, Portishead... i miei dischi<br />

preferiti sono tutti dischi trip-hop.<br />

Come hai vissuto il periodo a Bristol?<br />

Ho assistito alla diffusione del dubstep quando ancora non sapevo nem-<br />

22 23

meno cosa fosse. Era qualcosa di rabbioso, che è partito dai club più cool<br />

e poi si è allargato come scena. Ora il dubstep lo senti ovunque, ma a quei<br />

tempi era ancora praticamente in fasce. E come sempre, la sua evoluzione<br />

è coincisa con l’allargamento della base fuori dai confini.<br />

Trip-hop nei 90s, dubstep nei 00s. Da qualsiasi angolo la guardi, Bristol<br />

è una città musicalmente cupa.<br />

È il clima. Molto piovoso e freddo. Questo spinge la gente a restare in casa,<br />

nessuno vuole andare in giro. La pioggia, quella sì che ti fa sentire differente.<br />

Ti costringe ad essere introverso. Sono convinta che il clima abbia un effetto<br />

molto forte sulla musica di una città.<br />

Cosa ti ha spinto a lasciare Bristol per Berlino?<br />

Dopo la mia laurea ho avuto alcuni problemi di salute piuttosto spiacevoli.<br />

Sono stata molto male per diversi mesi, ho subito diverse operazioni, e questo<br />

ha inciso così tanto che non sono più riuscita a tornare a sentirmi bene<br />

in quella città. E la cosa valeva anche per i miei amici, che non smettevano<br />

di esser preoccupati per la mia salute, anche dopo essermi rimessa. In quel<br />

periodo ho voluto darmi una scossa e sono andata a Berlino per un weekend<br />

lungo, da sola. E mi sono letteralemte innamorata della città, della sua storia,<br />

della gente, della cultura. È stata Berlino a catturarmi, non io a trasferirmi.<br />

Io volevo solo evadere da Bristol, staccare col passato. Berlino è arrivata nel<br />

momento più adatto. Mi sono trasferita la settimana dopo quel weekend.<br />

E musicalmente, come sei stata influenzata da Berlino?<br />

Prima di Berlino praticamente non avevo mai ascoltato techno. Passare da<br />

Bristol a Berlino è significato passare da un ambiente intriso di trip-hop e<br />

dubstep a un ambiente fortemente techno. Il mondo techno è completamente<br />

differente, nel ritmo, nei tempi, anche nella lingua. È questa la grande<br />

influenza che Berlino ha avuto sulla mia musica.<br />

Anche questo nel tuo album traspare. Penso a brani come 3 Hours, che<br />

hai posto proprio in apertura al disco. Dunque questo lato di te è figlio<br />

dell’ambiente berlinese.<br />

Sì, esatto. Sai com’è, la prima traccia di un album ha il compito di spiegare<br />

dove tutto è cominciato. Ho voluto iniziare proprio con quel brano perché<br />

è stata Berlino a far nascere questo album.<br />

Molte canzoni presenti nel tuo album sono state scritte nei due anni<br />

precedenti all’uscita, ma hai aspettato fino ad ora per pubblicarlo. Su<br />

cosa hai lavorato per fare in modo che ti soddisfasse nel complesso?<br />

Ho lavorato su molti aspetti per evitare che il mio album risultasse solo un<br />

insieme di canzoni. L’ho vissuto in ogni fase, mi sono concentrata sul recording<br />

per raggiungere la qualità del suono che volevo. Ho fatto in modo che<br />

si sentisse l’influenza del clubbing, i confronti che ho avuto con la gente nei<br />

club. Ho lavorato senza fretta, non mi ero imposta una deadline, e nemmeno<br />

la Ninja Tune me ne aveva imposta una. Volevo solo che il risultato fosse<br />

ottimo.<br />

La musica classica è pura energia emozionale. Non riguarda nient’altro, è<br />

emozione al 100%. È coinvolgere i sentimenti umani e tradurli sul piano<br />

reale, dargli una forma armonica.<br />

Puoi parlarci dell’ambiente Ninja Tune? Come ti trovi?<br />

È un ambiente fantastico. Alla Ninja Tune sono molto attenti a far crescere<br />

gli artisti, li spingono a migliorare costantemente il loro sound. Si prendono<br />

molta cura degli artisti e dell’aspetto stilistico, per evitare che le varie uscite<br />

suonino troppo vicine a qualcosa di già sentito. Conosco tante altre label,<br />

e tante persone che possiedono una label, ma ringrazio ogni giorno di<br />

essere in Ninja Tune. Mi hanno insegnato ad essere un’artista differente,<br />

a non pensare in termini di soldi, video, successo. E non mi hanno fatto<br />

sentire pressioni, ho vissuto la fase di lavorazione all’album in maniera<br />

molto rilassata.<br />

Poco fa abbiamo parlato della opening track, ora volevo concentrarmi<br />

sulla traccia di chiusura, Credit Theme. Quella traccia mi ha colpito, è<br />

un perfetto esempio di classica romantica. Mi ha ricordato Chopin.<br />

Oh sì, sono felice che questo accostamento sia emerso. Amo Chopin. L’ho<br />

ascoltato per la prima volta quando avevo 12 anni, ricordo ancora il pezzo<br />

ma non saprei dire quale fosse di preciso. Faceva così.. [ha accennato le<br />

prime note del Notturno No. 2, ndr].<br />

Sì, lo riconosco. È uno dei suoi notturni più famosi.<br />

È stupefacente. Mentre l’ascoltavo quella volta ho pianto. È stata la prima<br />

volta che ho avuto una reazione tanto forte alla musica. A quell’età suonavo<br />

già il piano, e continuo ancora oggi a scrivere pezzi per pianoforte.<br />

Quindi è stata la classica il tuo primo approccio all’emozione in musica.<br />

È un’esperienza in cui possono identificarsi in molti, spesso la prima<br />

musica che ci emoziona, da piccolissimi, è proprio la musica classica.<br />

La musica classica è pura energia emozionale. Non riguarda nient’altro, è<br />

emozione al 100%. È coinvolgere i sentimenti umani e tradurli sul piano<br />

reale, dargli una forma armonica. Ed è la musica più stupefacente di tutti i<br />

tempi. Voglio dire, pensiamo a quanto indietro sia nel tempo e a quanto sia<br />

coinvolgente ancora oggi. Prendi la musica elettronica di oggi, per esempio:<br />

ogni settimana esce qualcosa di nuovo, che fa diventare vecchio quel<br />

che era uscito la settimana prima. Il ciclo vitale di una canzone è ridottissimo.<br />

La classica invece resiste ai secoli, senza alcuna difficoltà. Possiamo dire<br />

che è la musica di maggior successo di sempre. Adoro la musica classica.<br />

Sei un’artista completa, complimenti. E ora, dopo l’esordio su album?<br />

Sono già proiettata al secondo album. In questo periodo sono stata in tour,<br />

e mi sono resa conto di quanta gente ami il suono “noir”, come lo definisci<br />

tu. Sto preparando la mia voce, raffinando lo stile. Ho intenzione di registrarlo<br />

in inverno, e iniziare la produzione in primavera.<br />

Hai già qualche idea di come suonerà?<br />

Puro e semplice.<br />

Grazie per la lunga chiacchierata, Emika!<br />

Grazie a voi, è stato un piacere! Ciao.<br />

24 25

©ilaria magliocchetti lombi<br />

dEntE<br />

—Puntini sulle i—<br />

Drop out<br />

Nuovo album, tour, la musica di<br />

ieri e di oggi, l’Italia che non c’è<br />

più, Endrigo, i Nirvana e l’enigmistica.<br />

Giuseppe Peveri a colloquio<br />

con SA...<br />

Testo: Giulia Cavaliere<br />

26 27

In occasione dell’uscita, lo scorso 11 ottobre, del suo ultimo lavoro Io tra<br />

di noi Dente è tornato sulla bocca di tutti, confermadosi come l’autore più<br />

apprezzato della nuova leva di cantautori. Naturalmente non potevamo lasciarci<br />

sfuggire la possibilità di parlare con lui del disco e del tour che partirà<br />

tra poche ore e ne abbiamo approfittato anche per allargarci un po’ e parlare<br />

della situazione della musica in Italia, di indie, di Sanremo, di cantautori e<br />

letteratura...<br />

Io tra di noi ti sta già dando grandi soddisfazioni, in ultimo il quindicesimo<br />

posto nella classifica delle vendite. Ci racconti del concepimento<br />

e della gestazione di quest’album? So che sei stato all’Isola d’Elba per<br />

ultimare i brani...<br />

Certo. Sì, è vero, sono stato all’Isola d’Elba perchè avevo bisogno di riprendere<br />

un po’ contatto con me, staccare un po’ da quello che sono stati i due anni<br />

passati cioè stare sopra un palco sempre, farsi fare le fotografie durante un<br />

concerto. Ho cercato di riprendermi e stare un po’ solo isolato in un posto in<br />

cui nessuno mi conoscesse per avere modo di riprendere in mano tutte quelle<br />

cose che avevo fatto durante i due anni e quegli scritti che avevo buttato<br />

giù a mo’ di schizzo, ho messo insieme tutto quanto e ho scritto le canzoni<br />

del nuovo lavoro. Questo disco è una raccolta di canzoni scritte nell’arco<br />

di un tempo abbastanza lungo, infatti ci sono pezzi abbastanza remoti, ad<br />

esempio Rette parallele l’ho scritta cinque anni fa, poi l’ho abbandonata e<br />

l’ho ripresa in mano a dicembre, ho finito di scrivere il testo e l’ho chiusa.<br />

Non lo chiami solo “disco” ma preferisci usare la formula “raccolta di<br />

canzoni”, mettendo quindi un po’ da parte un’idea di concept...<br />

Mi piace molto questa definizione che non si usa più, è come negli anni<br />

‘60, quando si facevano i singoli e poi raggiunto un certo numero di pezzi<br />

si faceva l’album che veniva chiamato appunto “la raccolta di canzoni” o<br />

“le canzoni più belle”, “il meglio del meglio di”. Quindi sì, alla fine siccome i<br />

casi sono due, lo chiamo così anche un po’ per dire che non si tratta di un<br />

concept, non c’è una storia unica netta, un unico filo conduttore, quest’album<br />

anche per i tempi in cui i pezzi sono stati scritti non può essere tale. Io<br />

tra di noi è figlio di un’ispirazione dilatata, ci sono canzoni d’amore dove si<br />

parla di una donna ma anche riflessioni come quella amareggiata di Piccolo<br />

destino ridicolo.<br />

La sensazione è che tu in queste canzoni abbia dato molto più spazio<br />

alla descrizione di momenti di vita vissuta, fisica, reale, lasciando da<br />

parte l’aspetto più semplicemente evocativo che nei tuoi testi precedenti<br />

sembrava preponderante. Ci sono degli oggetti qua, dei correlativi<br />

oggettivi che rimandano alle sensazioni, alla sfera emotiva. Questo<br />

è un aspetto molto bello, una forma di evoluzione e novità nella tua<br />

scrittura...<br />

Diciamo che non è una cosa che ho voluto, ricercato, non avevo una linea<br />

predefinita sul modo di raccontare queste storie, sono venute così come<br />

le ascolti, mi sono venute così quando sono andato un po’ “alla ricerca del<br />

tempo perduto”, ci sono storie, degli aneddoti, più vicini magari a pezzi precedenti<br />

che avevo scritto come Quel mazzolino ma non ho scelto io, prima di<br />

scriverle, la direzione da dare ai testi, se dare più spazio all’aspetto riflessivo<br />

o a quello del ricordo.<br />

Io tra di noi è un disco fortemente tuo nel senso meno ovvio di questa<br />

definizione, diciamo che si ha la sensazione che queste canzoni si leghino<br />

in modo stretto a quelle dei tuoi lavori precedenti, specie a L’amore<br />

non è bello. Le cifre stilistiche permangono e benchè si abbia a che fare,<br />

qua, con brani più strutturati, stratificati, arrangiati anche in maniera<br />

molto raffinata, non si nota di certo il grande passo, la svolta radicale<br />

che forse qualcuno si aspettava ora che il tuo nome ha comunque fatto<br />

più volte il giro del Paese. E’ perchè vuoi andare a piccoli passi?<br />

Sì, assolutamente, credo proprio di voler andare a piccoli passi, non mi va<br />

di bruciarmi tutto quello che posso fare nella mia vita artistica in un solo<br />

disco, se no è finita. Non sono interessato a quello che gli altri si aspettano<br />

alla fine, io credo che questo sia un buon passaggio, come dici tu il disco è<br />

molto mio, questo era uno degli obiettivi che ci eravamo preposti e sono<br />

felice che siamo riusciti a raggiungerlo, si sente molto la mano di Colliva alla<br />

produzione, sebbene mi renda conto che non tutti quelli che mi ascoltano<br />

magari hanno le conoscenze tecniche per rilevarla appieno, anche se tutti<br />

si sono accorti che qualcosa in più qua c’è. Volevo mantenere un’identità<br />

forte ma non volevo fare un disco traumatico, non volevo aggiungere cose<br />

in modo traumatico.<br />

L’altro giorno alla FNAC di Milano un ragazzo ti ha chiesto come mai,<br />

con pezzi così “semplici” tu non riesca a raggiungere la massa. Personalmente<br />

mi domando se la massa intesa come pubblico televisivo, oggi<br />

che non siamo più negli anni ‘70, non l’abbia definitivamente relegata<br />

ai confini del proprio quotidiano. Una volta i 40enni ascoltavano i<br />

dischi che adesso probabilmente verrebbero definiti “indie”... Come ti<br />

relazioni alla possibilità di diventare un cantautore di quelli grandi, di<br />

quelli che tu stesso citi?<br />

28 29<br />

©ilaria magliocchetti lombi

©ilaria magliocchetti lombi<br />

Sì, il discorso è davvero molto ampio e complicato, io non so se come dici tu<br />

in effetti quel pubblico là non esiste davvero più, io conosco un pubblico che<br />