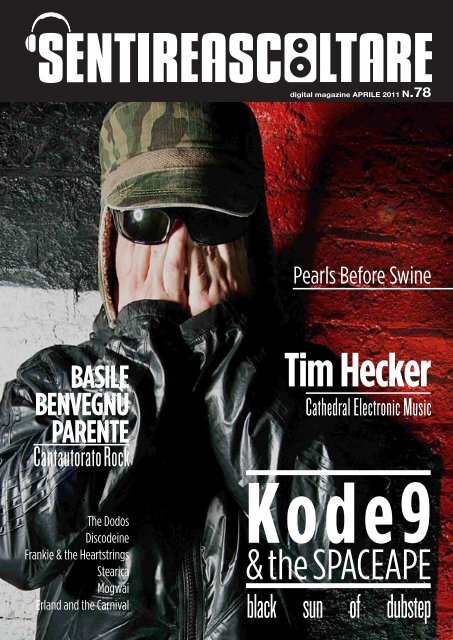

Tim Hecker - Sentireascoltare

Tim Hecker - Sentireascoltare

Tim Hecker - Sentireascoltare

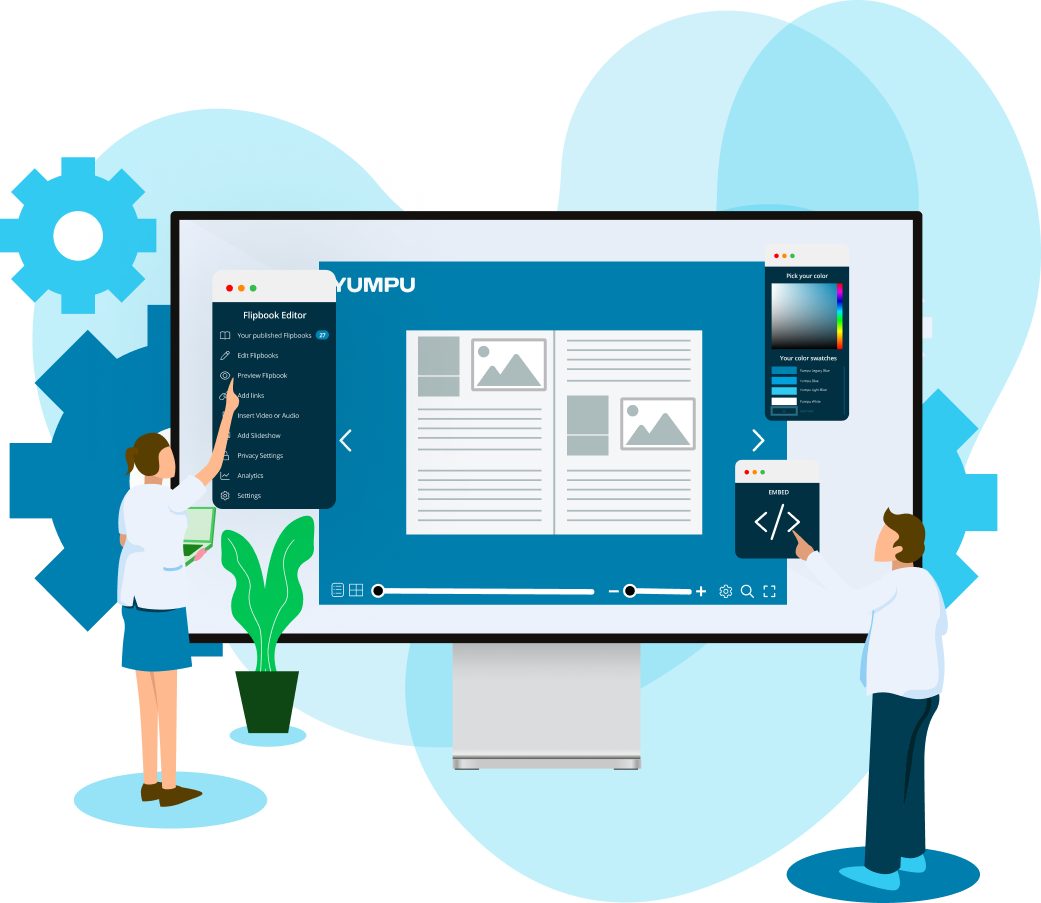

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Basile<br />

Benvegnù<br />

Parente<br />

Cantautorato Rock<br />

The Dodos<br />

Discodeine<br />

Frankie & the Heartstrings<br />

Stearica<br />

Mogwai<br />

Erland and the Carnival<br />

digital magazine aprile 2011 N.78<br />

Pearls Before Swine<br />

tim <strong>Hecker</strong><br />

Cathedral Electronic Music<br />

Kode9<br />

& the SPaCEaPE<br />

black sun of dubstep

sentireascoltare.com<br />

p. 4<br />

p. 12<br />

p. 20<br />

p. 50<br />

p. 114<br />

p. 106<br />

p. 108<br />

p. 110<br />

p. 122<br />

p. 123<br />

TuRn on<br />

Rubriche<br />

Di r e t t o r e : Edoardo Bridda<br />

The Dodos, Discodeine, Frankie & the Heartstrings, Stearica<br />

Tune in<br />

Mogwai, Erland and the Carnival<br />

DRop ouT<br />

Cesare Basile/Paolo Benvegnù/Marco Parente<br />

Kode9<br />

<strong>Tim</strong> <strong>Hecker</strong><br />

Recensioni<br />

Rearview Mirror<br />

Gimme some inches<br />

Reboot<br />

China Files<br />

Campi Magnetici<br />

Classic Album<br />

Di r e t t o r e re s p o n s a b i l e: Antonello Comunale<br />

Uf f i c i o st a m p a : Teresa Greco<br />

co o r D i n a m e n t o : Gaspare Caliri<br />

pro g e t to gr a f i c o e im p a g i n a z i o n e : Nicolas Campagnari<br />

SentireAscoltare online music magazine<br />

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05<br />

Editore: Edoardo Bridda<br />

Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />

Provider NGI S.p.A.<br />

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.<br />

Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,<br />

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,<br />

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare<br />

re D a z i o n e : Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco<br />

st a f f : Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca<br />

Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra<br />

co p e r t i n a: Aucan (foto di Giordano Garosio)<br />

gU i D a s p i r i t U a l e : Adriano Trauber (1966-2004)<br />

.<br />

Pearls Before Swine

The Dodos<br />

—Indie-rock in bianco<br />

e nero—<br />

Quarto album per la coppia di<br />

coriacei folk singer. Sempre con quel<br />

suono inconfondibile e in continua<br />

ricerca. Qualche passo indietro per<br />

guarare avanti. Ne abbiamo parlato<br />

con Logan Kroeber<br />

Turn on<br />

La storia dei Dodos, già Dodo Bird ai tempi in cui<br />

Meric Long e Logan Kroeber si conobbero tramite<br />

un amico comune divenendo duo da progetto solista<br />

del primo, arriva in questi giorni al suo quarto capitolo.<br />

Il nuovo disco si chiama No Color e ci riconsegna il<br />

gruppo in ottima forma, ancora padrone del proprio<br />

caratteristico sound che al finger-picking del bravo<br />

Meric incrocia un suono indie-rock figlio dei migliori<br />

anni ‘90 e una sempre alta qualità del songwriting.<br />

Ma il buon risultato di questi nove brani pare anche<br />

merito di una serie di riflessioni: come se il duo di<br />

San Francisco, nel tirare avanti e sperimentare qualche<br />

inedita soluzione, si fosse anche guardato indietro e<br />

avesse recuperato solo quegli elementi che sembrava<br />

avessero funzionato meglio nei precedenti lavori.<br />

Scelte oculate che crediamo verranno ripagate, se non<br />

dalle classifiche di vendita, quantomeno da quelle di<br />

fine anno; e che ci è sembrato doveroso approfondire,<br />

in una veloce chiacchierata con un evidentemente impegnato<br />

Logan Kroeber.<br />

Iniziamo dal titolo dell’album, qual è la filosofia<br />

dietro a No Color?<br />

Il titolo proviene da un discorso affrontato da me<br />

e Meric durante il mixaggio del disco. Personalmente<br />

vedo sempre determinati colori e immagini quando<br />

suoniamo certe canzoni, e mentre lavoravamo a queste<br />

nuove le immagini che ho visto erano tutte grigie e<br />

polverose. Questa percezione è cambiata un po’ adesso,<br />

un minimo di colore si sta intrufolando, ma in quel<br />

momento sembrava un buon modo per incapsulare i<br />

contenuti del disco. Nessuna filosofia, quindi, più che<br />

altro il frutto di un mio punto di vista.<br />

Dopo <strong>Tim</strong>e To Die avete voluto nuovamente<br />

John Askew come produttore del nuovo album.<br />

Come mai? Siete insoddisfatti di quel disco?<br />

In realtà lo stile di scrittura di <strong>Tim</strong>e To Die è il medesimo<br />

di questo nuovo disco, anzi penso e spero che in<br />

questo senso No Color aiuterà la gente a capire meglio<br />

<strong>Tim</strong>e To Die. Per cui non vogliamo prendere affatto le<br />

distanze da quel lavoro. Però è vero che c’erano certi<br />

esperimenti in quel disco che non volevamo ripetere<br />

nel nuovo lavoro, come ad esempio suonare su una<br />

click track.<br />

Dove avete incontrato Neko Case, e quando avete<br />

deciso di collaborare per questo nuovo disco?<br />

Abbiamo conosciuto Neko Case andando in tour<br />

con i New Pornographers l’estate scorsa. Ci siamo trovati<br />

molto bene sia con lei che con il resto del gruppo<br />

e durante le ultime date lei ha cantato sul palco con<br />

noi qualche volta. Così Meric ha pensato di chiederle<br />

se voleva cantare anche nel nostro disco, e per nostra<br />

fortuna è stata ben felice di accettare. E’ già il secondo<br />

colpo fortunato di Meric con le voci femminili, dopo<br />

Laura Gibson che cantava insieme a lui in alcune tracce<br />

di Visiter.<br />

Un altro importante elemento nel disco è la chitarra<br />

elettrica. Avete dichiarato di essere stati influenzati<br />

dai riff di certi dischi degli anni 90, come quelli<br />

degli Smashing Pumpkins.<br />

Sì, lo confermo. In realtà credo che queste influenze<br />

siano da sempre nella testa di Meric, perchè ha sempre<br />

ascoltato gli Smashing Pumpkins e ha sempre amato<br />

il tipo di crescita che ha avuto quel gruppo; però<br />

questa volta, a differenza del passato, abbiamo avuto<br />

il tempo e la pazienza di ritagliare qualcosa in più da<br />

quell’approccio e inserirlo nel nostro lavoro.<br />

Il vostro stile è sempre riconoscibile, ma il suono è<br />

più ‘epico’ stavolta. Siete in cerca di un profilo più<br />

alto?<br />

Ti dirò, abbiamo sempre mirato a un suono epico, fin<br />

dal primo giorno, ma a giudicare dai nostri live attuali<br />

direi che non siamo pronti per grossi palchi rock come<br />

quelli degli Arcade Fire. In parole semplici: non abbiamo<br />

abbastanza pubblico! Detto questo non siamo assolutamente<br />

refrattari a ‘un profilo più alto’: se arriva,<br />

sarà il benvenuto.<br />

Ciò che ho apprezzato di più nel disco è il contrasto<br />

apparente tra la musica, profondamente energica,<br />

e i testi, profondamente malinconici, Sembra che<br />

vogliate divertirvi e reagire ai momenti tristi che<br />

descrivete, come una sorta di esorcismo.<br />

Non scrivendo i testi in prima persona non posso risponderti<br />

con estrema certezza; posso dirti però che<br />

concordo in pieno sulla tua sensazione. Mentre scriviamo<br />

la musica io per primo sono eccitato perchè le<br />

energie e le melodie mi sembrano così esaltanti, poi<br />

invece sento i testi e sono così tristi! Ma se ci pensi<br />

in fondo la vita stessa è così, di tanto in tanto siamo<br />

costretti a metterne a confronto i lati negativi e quelli<br />

positivi.<br />

Simone madrau<br />

4 5

Discodeine<br />

—Haunted 2011 Funk—<br />

Assuefazioni alternative a Ed Banger<br />

e Kitsuné. Dalla Dirty arriva la disco<br />

di sintesi dei francesissimi Discodeine<br />

Turn on<br />

Pentile e Pilooski sono due personaggi del giro french-touch con una carriera di tutto rispetto, codificata per i<br />

circoli più fumosi e improbabili della capitale francese. Il loro percorso artistico li ha già portati a bazzicare le<br />

stanze di personaggi e manager culto del genere dancey gallico. Oggi approdano al disco sulla lunga distanza, già<br />

anticipato da vari singoli, che hanno fatto sentire aria di nuovo quando si sono presentati in studio personaggi del<br />

calibro di Jarvis Cocker, che presta la voce in Synchronize (stampato l’anno scorso su DFA), e Mathias Aguayo in<br />

Singular (su Dark & Lovely, l’etichetta del collettivo Dirty, cui fanno parte gli stessi P & P, che li ha lanciati nel 2008<br />

con il singolo dance Joystick).<br />

Chi sono in realtà le nuove leve dell’alt-dance french? Andando a cercare in qua e in là, si scopre di come l’eterogeneità<br />

dell’esordio non sia casuale. Il risultato è una foto onirica di mondi che collidono e che danno origine<br />

ad un ibrido che anche dopo numerosi ascolti non stanca, anzi, cresce e con orgoglio tipicamente gallico si fa<br />

sinuoso, sexy e personalissimo. Due che hanno trovato la loro voce.<br />

Pe n t i l e<br />

Pentile - al secolo Benjamin Morando - all’inizio della sua carriera, cioè nel lontano 2001, ha stampato sulla patinatissima<br />

etichetta di Benjamin Diamond un singolo di house sciccosa (Single Bell) che i fan di quei suoni sicuramente<br />

ricorderanno: in quegli anni la Diamond Traxx odorava infatti del successo con cui gli Stardust avevano<br />

sbancato le piste di mezzo mondo e che nel giro di<br />

pochi mesi avrebbe fatto cambiare la testa di Thomas<br />

Bangalter, consegnandogli su un piatto d’argento l’atmosfera<br />

pop per l’elaborazione di un mostro del calibro<br />

di Discovery.<br />

Benjamin ha fatto inoltre parte del duo France Copland<br />

con Krikor Kouchian. La collaborazione con il<br />

musicista elettronico alt-touch inizia nel 2002 e vede<br />

l’elaborazione di uno strano ghettotech influenzato<br />

dal suono di Detroit (da parte di Pentile) e dalle sperimentazioni<br />

del cervellotico istituto IRCAM (la patria<br />

accademica dei musicisti elettronici francesi, invocata<br />

dal pazzoide Krikor). I due danno alle stampe due EP<br />

oggi introvabili: Pute Et Mac EP (con una grande rivisitazione<br />

di Vangelis nell’electro progressiva a 8 bit di<br />

Rutgerhauer Song) e The Great French Institution.<br />

Per chiudere la veloce carrellata dei progetti ante-<br />

Discodeine, Pentile collabora tuttora con Suzanne Thoma<br />

al gruppo Octet, che ha stampato nel 2004 l’album<br />

Cash And Carry Songs (sempre su Diamond Traxx) e<br />

che nel 2005 ha pure remixato il singolo di Beck Girl.<br />

I due (inizialmente accompagnati anche da Francois<br />

Goujon) propongono un pop che ricorda le visioni dei<br />

Broadcast tagliate con arrangiamenti orchestrali à la<br />

Badalamenti, il tutto condito da una sensibilità affine<br />

agli Everything But The Girl, soprattutto per la somiglianza<br />

della voce di Suzanne con quella di Tracey<br />

Thorn. Attualmente il progetto è in stand by, ma da<br />

voci di corridoio dovrebbe essere pronto a breve un<br />

secondo album.<br />

Pi l o o s k i<br />

Anche Pilooski aka Cédric Marszewski conosce bene<br />

gli studi della Diamond Traxx. In passato ha utilizzato<br />

i moniker di Eddyee’s <strong>Tim</strong>e e C. Denner, due strade alternative<br />

che gli hanno permesso di esplorare territori<br />

hip hop, funk (vedi il singolo su Diamond Traxx Can’t<br />

There Be Love del 2006), jazz o new wave, sempre con<br />

il piglio ritmico in testa, dato che suona beats dall’età<br />

di 14 anni.<br />

La sua è la mano del remixatore e dell’archeologo:<br />

l’uomo è famoso infatti per numerosi re-edit di vecchi<br />

successi anni sessanta, tagliati e cuciti per l’orecchio<br />

contemporano (tra gli altri sono passati sotto le sue<br />

mani di forbice i Can, Morricone e gli Yello) e pubblicati<br />

in limitatissimi singoli su Dirty nella serie degli<br />

Edits. Ultimamente ha suonato anche al festival Nuit<br />

Sonores di Lyone, connettendosi guardacaso alla sensibilità<br />

di un’altra meteora dance off-Paris: Sébastien<br />

Devaud, in arte Agoria.<br />

DiscoDeine<br />

Sia Pilooski che Pertile fanno parte - con Clovis Goux<br />

e Guillaume Sorge - del progetto collettivo/label Dirty<br />

Sound System. Goux e Sorge sono due dei più famosi<br />

selezionatori musicali della capitale francese. Dalla<br />

fine degli anni Novanta la coppia di talent scout cerca<br />

nuove voci e idee in giro per i club più in di Parigi: in<br />

breve tempo sono diventati un punto di riferimento<br />

grazie anche al loro visitatissimo blog Alain Finkiel<br />

Krautrock, pozzo senza fondo per nuove direzioni del<br />

suono da club all’ombra della torre Eiffel, raccolte saltuariamente<br />

nelle compilation di culto Dirty Diamonds<br />

(ovviamente oggi tutte in sold out).<br />

In un’intervista velocissima - quasi uno scambio in<br />

chat - chiediamo ai due se si sentono di appartenere<br />

al french touch: a parte essere francesi non sentiamo<br />

nessuna connessione con quel suono. Qualcosa<br />

c’è comunque, dato che i due vivono a Parigi. Tra gli<br />

artisti più vicini alla loro estetica riconoscono esserci<br />

Joakim, Tigersushi e Versatile, mentre non sembrano<br />

essere molto legati alla Ed Banger di Busy P, confessando<br />

pure che la scena di Parigi rimane arroccata su<br />

posizioni di chiusura incomprensibili, tanto che nemmeno<br />

al suono Daft Punk sembrano dedicare molto<br />

spazio. Ci dicono infatti che non tutti i lavori dei due<br />

robot li aggradano... spocchia? Ma no, i due alla fine<br />

percorrono un sentiero dreamy, che più che connettersi<br />

a Guy-Man e Thomas sembra guardare alle strade<br />

della psichedelia.<br />

Se gli chiediamo di definire il loro suono ci rispondono:<br />

Haunted 2011 Funk. Se gli chiediamo quali sono<br />

i loro produttori preferiti rispondono: Anthony Shakir,<br />

DJ Koze, Errorsmith, Zongamin, Caribou e Maurice<br />

Fulton. Se gli chiediamo quali sono i loro progetti futuri<br />

ci rivelano che stanno già iniziando a registrare<br />

un secondo album e che stanno ultimando il live. Due<br />

che hanno esordito su Dark & Lovely con un 12” in stile<br />

100% disco (le tracce erano Joystick e Homo-compatible),<br />

oggi sono la punta di diamante della Dirty e possono<br />

vantare remix delle loro tracce di Simian Mobile<br />

Disco e Ivan Smagghe. Dirty è la prima concorrente<br />

di Ed Banger e Kitsuné. Si fa presto a diventare dipendenti<br />

dalla codeina... basta aggiungerci la disco.<br />

marco Braggion<br />

6 7

Frankie<br />

& The<br />

Heartstrings<br />

— No Redemption—<br />

Rockabilly filtrato giovane Scozia,<br />

Postcard sound e tanto amore per<br />

Morrisey. Frankie Francis ci racconta<br />

i suoi Heartstrings e la sa più lunga di<br />

quel che non sembrerebbe...<br />

Turn on<br />

Dietro l’angolo c’è la tentazione di scivolare in uno dei grandi luoghi comuni della musica britannica di tutto<br />

il Novecento, una di quelle dicotomia che hanno fatto la storia stessa del pop della terra d’Albione: il Nord<br />

dell’Inghilterra e la Scozia versus Londra, la swinging, la fashionable, la città nella quale le mode stesse, le tendenze<br />

(e si sa quanto contano i trend nella musica pop) vengono create.<br />

Frankie & The Hearstrings vengono da uno di quei luoghi di provincia, Sunderland, che ha sempre - necessariamente<br />

- subito il fascino della metropoli, della grande città, ma ha contemporaneamente voluto affermare<br />

orgogliosamente la propria identità. Lo ricorda anche lo stesso Frankie Francis, raggiunto al telefono per quattro<br />

chiacchiere: veniamo da una delle città meno trendy, meno fashionable dell’Inghilterra, mentre a Londra le cose<br />

stanno su un piano diverso, perché ci sono un sacco di persone, moltissimi posti dove c’è ogni sera un concerto,<br />

un reading, qualcosa che accade.<br />

La metropoli può essere un eldorado per mettere in prospettiva le proprie aspirazioni e per qualcuno, e la storia<br />

è piena di esempi in questo senso, può essere anche la fine di un percorso, perché se c’è molto fermento, aumenta<br />

anche la competizione. Non così se accetti al provincia e ne fai il tuo trampolino di lancio: “da dove veniamo<br />

noi, invece, le cose sono più facili”. Non è detto che questo sia per forza un bene, perché bisogna darsi molto da<br />

fare, costruirsi una credibilità a livello locale, magari affrontando le diffidenze di chi ti conosce da sempre e mostra<br />

tutti i suoi scetticismi. Ma se la qualità delle tue canzoni<br />

e la stoffa che sta dietro a quello che è comunque<br />

un prodotto commerciale (si parla pur sempre di ‘pop<br />

music’, intendendo ‘musica per le masse’, non certo per<br />

colte élite salottiere) non la stessa di tutti i gruppi che<br />

cercano il loro raggio di luce, allora le cose possono<br />

funzionare.<br />

Non si tratta, però, solo di questo, perché per noi è<br />

sempre importante ricordarci da dove veniamo, qual<br />

è il nostro posto, dove sono le nostre radici. Ritorna,<br />

misto a un sentimento di appartenenza di altri tempi,<br />

anche un orgoglio, lo stesso che ha dato forza a molti<br />

gruppi targati Postcard e “suono della giovane Scozia”.<br />

Al di là del solito riferimento a gruppi come gli<br />

Orange Juice e Josef K (ma ci sarebbe da aggiungere<br />

almeno i Dexys Midnight Runners), un nome che<br />

ritorna spesso sulle colonne dalla stampa quando si<br />

parla di Frankie Francis e dei suoi Heartstrings è Morissey.<br />

Un po’ perché sembra che sul palco, come afferma<br />

chi li ha visti live durante il fortunato tour di spalla ai<br />

Futureheads (altra band del nordest inglese), il giovane<br />

cantante dal look rockabilly sia capace di calamitare<br />

con il proprio carisma qualsiasi tipo di pubblico, facendo<br />

sembrare ogni gig un evento unico e speciale.<br />

Un po’ perché i riferimenti alla musica anni Cinquanta<br />

(crooning compreso), con quelle chitarre jingle-jangle<br />

e quelle melodie blue eyed soul appiccicose e spesso<br />

sbarazzine, fanno del materiale di Hunger una delle<br />

migliori scuse in circolazione per muover i piedi e le<br />

anche a ritmo, come accadeva per gli Smiths. Morrisey<br />

è sempre un paragone che lusinga, che fa piacere.<br />

Soprattutto se sei un fan, se ti piace quello che ha realizzato<br />

con la sua band.<br />

Nella voce di Frankie, però, nonostante la sicurezza<br />

che ostenta per tutto il resto delle nostre chiacchiere,<br />

qui compare qualche esitazione, quasi che comunque<br />

il pensiero di mettersi nella stessa scia, di affrontare<br />

l’ombra di colui che è sicuramente stato una delle ultime<br />

vere star prodotte nel Regno Unito abbia un peso<br />

superiore a tutte le preoccupazioni che una band<br />

all’esordio, per quanto coccolata dalla stampa e dalla<br />

blogosfera, possa avere.<br />

I riferimenti musicali dichiarati della band non si<br />

fermano qui, ma comprendono anche Prefab Sprout<br />

(sono un band molto importante, specialmente per<br />

gente come noi, che viene dalla provincia. Secondo<br />

me hanno prodotto tra le cose più belle nel pop di tutta<br />

la storia della musica pop), Echo And The Bunnymen<br />

e Talking Heads: durante le chiacchiere da pub<br />

che abbiamo fatto quando ci siamo conosciuti abbia-<br />

mo scoperto che sono due band che piacciono a tutti<br />

noi. È anche per questo che abbiamo deciso di formare<br />

la band. A proposito dei primi bisogna dire che<br />

di Killing Moon c’è più di una traccia nei brani meno<br />

energetici di Hunger e che il crooning di Frankie devo<br />

qualcosa a Ian McCulloch. Con i secondi è più difficile<br />

individuare eredità dirette, ma di sicuro li accomuna<br />

un nervosismo generale e tutto sommato il giro di chitarra<br />

di Ungreatful non è così lontano dalle abitudini<br />

di Byrne e sodali.<br />

Con la band newyorkese, però, sembrano più che<br />

altro condividere un interesse sociale non secondario,<br />

testimoniato anche dalla scelta di usare per tutte le<br />

cover di album e singoli foto di Keith Pattinson, il cui<br />

libro No Redemption è una documentazione attentissima<br />

del famoso sciopero dei minatori britannici del<br />

1984. Le sue foto, seppur non nello stile, evocano però<br />

lo stesso immaginario da working class e da provincia<br />

di una copertina come Steve McQueen dei Prefab<br />

Sprout. Insomma, si guarda a certe sottotrame degli<br />

80s, quelle che rileggono i 50s edulcorandoli e cromandoli,<br />

e lasciando da parte slanci lisergici o (retro)<br />

futuristi.<br />

L’attività live nel nordest del paese deve avere cementato<br />

fortemente la band e quando si parla dell’importanza<br />

della dimensione live, emerge un po’ di<br />

quello spirito sbruffone ma simpatico che spesso si<br />

riscontra nelle giovani band con quell’aria cazzuta che<br />

il mondo anglosassone ha sempre prodotto. Il palco<br />

è una dimensione importante per la musica, ma non<br />

si tratta solo del piacere di suonare insieme. I live set<br />

permettono un contatto diretto con l’energia della<br />

gente che ti viene a sentire e, in quelle situazioni, mi<br />

sento molto a mio agio, ho fiducia nelle mie capacità e<br />

in quelle della band: la fiducia nelle tue capacità, nelle<br />

tue canzoni, nei tuoi mezzi.<br />

È una forza che bisogna avere se vuoi provare la<br />

strada del pop, se vuoi davvero provare a diventare<br />

una sensation e poi, chissà, inseguire Morissey sulla<br />

strada della celebrità. Questo lo dirà solo il tempo.<br />

marco BoScolo<br />

8 9

Stearica<br />

—Stearica invade il<br />

mondo—<br />

Frantumano stili e codici tra<br />

elettricità ed elettronica. Italiani per<br />

provenienza, ma internazionali per<br />

ambizioni e riferimenti ci parlano<br />

della propria weltanschauung<br />

Turn on<br />

Sono italiani, ma non sembra. Non che abbiano<br />

particolari tratti somatici o nomi strani. I torinesi<br />

Francesco Carlucci (chitarre, basso, farfisa, piano, vibrafono,<br />

loops), Davide Compagnoni (batteria, piano,<br />

marimba, loops) e Luca Paiardi (basso, piano elettrico,<br />

synth), nome in codice Stearica, hanno dimostrato<br />

sin dai primi e ormai remoti passi di sentirsi stretti<br />

addosso i confini nazionali. A giudicare da etichette e<br />

partnership, collaborazioni e ospitate varie nel corso<br />

dei dieci anni e più di vita del progetto, il respiro internazionale<br />

è più che giustificato. Se Dälek, Octopus e<br />

Amy Denio, tanto per fare dei nomi, partecipavano al<br />

loro primo album Oltre, il comeback Stearica Invade<br />

AMT vede addirittura gli psycho-rockers capitanati da<br />

Kawabata Makoto pronti a dividere palchi (il tour europeo<br />

di più di 30 date) e sessioni di registrazione in<br />

modalità impro per un album a “n” mani.<br />

Una stima guadagnata sul campo, senza fossilizzarsi<br />

su confini o limiti, nè di genere nè tant meno geografici<br />

come ci ricorda Francesco: Facciamo musica<br />

dal ‘97 e non appena abbiamo sentito l’esigenza di<br />

farci ascoltare, siamo partiti senza bussola o geografia.<br />

I confini stanno spesso solo nella mente, specie se ad<br />

appena un centinaio dalla tua città si parlano lingue<br />

diverse. Così abbiamo spedito subito le prime registrazioni<br />

ovunque capitasse, infatti pensa che una delle<br />

nostre prime uscite è stata alla volta dei Paesi Baltici!<br />

L’intensa attività on stage non solo ha rodato il<br />

progetto nel corso degli anni ma ha significato anche<br />

stringere una serie di contatti umani prima che professionali:<br />

Riguardo ai musicisti che citavi, sono tutti<br />

amici conosciuti in tour, collaborazioni nate dopo aver<br />

condiviso lo stesso palco o dopo una cena consumata<br />

scherzando e trovando sintonia e umanità. Insomma<br />

gli ingredienti che riteniamo fondamentali per suonare<br />

insieme.<br />

Questo atteggiamento di completa apertura mentale<br />

si ripercuote sulle musiche del terzetto. Inclassificabili<br />

nel loro mélange a cavallo tra post-rock, sonorità<br />

90s e psych dura che unisce muscoli a macchine, elettricità<br />

ad elettronica (Il nostro suono è frutto di anni<br />

trascorsi suonando negli scantinati sino a notte fonda…abbiamo<br />

imparato a suonare con una moltitudine<br />

di strumenti acustici, elettrici o elettronici), esse<br />

hanno un pregio raro di questi tempi: il potersi dire<br />

realmente personali. A me piace questa componente<br />

personale, prosegue Francesco. Non siamo fan dei<br />

modelli preconfezionati, ma in Italia si cerca la tranquillità<br />

di ascolti rassicuranti. Non dico che chiunque<br />

sperimenti sia un eroe, ma sicuramente apprezzo di<br />

più chi ci prova ed è curioso, rispetto a chi, invece, è<br />

idolatrato riproponendo noiosamente sempre la solita<br />

minestra…rancida.<br />

La curiosità e la voglia di sperimentare seppur<br />

sempre in ambiti rock non mancano ai tre. Oltre, disco<br />

d’esordio tutt’altro che acerbo, li vedeva muoversi<br />

onnivori tra distorsioni e chiaroscuri emozionali, visionarietà<br />

e leggerezza rievocando più che un suono,<br />

un immaginario collettivo. Quello della natale Torino,<br />

città dalle mille sfaccettature, esoterica e romantica,<br />

punk dentro e ricercata fuori.<br />

Il comeback Stearica Invade Acid Mothers Temple<br />

– una unica session post ultimo concerto registrata<br />

all’Ortosonico di Pavia in cui i sette del gruppo misto<br />

hanno “invaso un pezzo di storia gli uni degli altri” – li<br />

mostra invece padroni della situazione, tanto che sembrerebbero<br />

loro ad aver preso il sopravvento sui più<br />

quotati colleghi. Segno di grossa personalità e stima<br />

da parte di Makoto & co.: La decisione comune di lasciare<br />

a me la produzione artistica ha inevitabilmente<br />

portato un accento sul nostro suono nonostante abbia<br />

cercato di mantenere lo spirito di quelle riprese. Ci<br />

saremmo aspettati che fosse Makoto ad occuparsi del<br />

mix e di realizzare il master, così come ha sempre fatto<br />

per qualunque lavoro degli AMT. Quella sera stessa, invece,<br />

nel corso della cena al termine delle registrazioni,<br />

mi ha proposto di produrre quel materiale. È stata<br />

la sua maniera per ringraziarci della splendida esperienza<br />

vissuta nel corso di quel lungo tour che stava<br />

appunto terminando con la registrazione della jam da<br />

cui è nato l’album. Era chiaro che così facendo ci stava<br />

dando una grossa occasione e dal canto nostro siamo<br />

stati davvero onorati.<br />

La grossa occasione è stata colta al volo, se è vero<br />

che a breve parteciperanno per la seconda volta alla<br />

prestigiosa compilation di The Wire, The Wire Tapper<br />

(Warp Lag, il pezzo selezionato dal magazine inglese)<br />

dopo il primo lascito targato 2008 (Occhio, la prescelta<br />

all’epoca). Poi i tre ritornerà nella sua dimensione ideale.<br />

A calcare i palchi di tutta Europa, compreso quello<br />

prestigioso del Primavera Sound. Vogliamo ancora<br />

parlare di rock italiano?<br />

Stefano Pifferi<br />

10 11

Tu n e-In L’hardcore non morirà mai ma tu sì, urlò il ragazzo dalla<br />

strada. Stuart Braithwaite in diretta dall’Alcatraz ci<br />

racconta i Mogwai, Glasgow e il settimo album...<br />

Mogwai<br />

—(Un)happy hardcore—<br />

Testo: Simone Madrau<br />

Checchè si possa dire dei vari Slint, i Mogwai rimangono<br />

probabilmente il gruppo post-rock per<br />

eccellenza, quantomeno sul piano dei numeri. Ancora<br />

oggi la band di Glasgow è un caposaldo per tutti gli<br />

appassionati del genere, un nome in grado di catalizzare<br />

attenzioni e presenze sotto il palco anche dopo<br />

le ultime controverse uscite. La più recente di queste,<br />

Hardcore Will Never Die, But You Will è lo spunto per<br />

una chiacchierata con Stuart Braithwaite in persona, in<br />

una saletta riservata dell’Alcatraz, in occasione della recente<br />

data milanese del gruppo.<br />

Il nostro fa il suo ingresso nella stanza già sorridente<br />

e visibilmente smanioso di dare il proprio meglio<br />

sul palco. A dispetto di un’affabilità che non avremmo<br />

dato per scontata, non è facile ottenere risposte molto<br />

eloquenti; emerge però con chiarezza come quel giovane<br />

indie-rocker scozzese sia rimasto tale, nei modi<br />

oltre che nei fatti: consapevole magari dello status raggiunto<br />

dal suo gruppo ma ancora refrattario a qualsivoglia<br />

sensazionalismo e totalmente focalizzato sulla<br />

sua musica.<br />

I titoli dei vostri dischi hanno sempre delle storie<br />

curiose alle spalle. Riguardo a questo nuovo, so che<br />

il termine hardcore si riferisce alla happy hardcore:<br />

un genere che credevo passato di moda negli anni<br />

90. Ma so anche che c’è di mezzo un ragazzino di<br />

Glasgow...<br />

Hai ragione sulla happy hardcore e in realtà non sta tornando<br />

di moda neanche a Glasgow: eppure, soprattutto<br />

nelle fasce più giovani, c’è chi è ancora assuefatto a<br />

questo genere che noi invece troviamo estremamente<br />

noioso. Nel caso specifico abbiamo sentito pronunciare<br />

questa frase dal ragazzino che hai citato. Voleva comprare<br />

dell’alcol in un negozio ma il titolare si rifiutava<br />

di venderglielo, così lui gli ha urlato questa frase ed è<br />

scappato. Il suono di questa espressione ci ha colpito e<br />

da lì abbiamo estrapolato il titolo dell’album.<br />

Per la registrazione e la pubblicazione di questo<br />

nuovo disco avete impiegato pochi mesi. Cosa mi<br />

dici circa la creazione delle nuove canzoni, ci è voluto<br />

molto tempo per comporle?<br />

Abbiamo lavorato ai demo delle nuove canzoni ciascuno<br />

per conto nostro, poi una volta incisi i demo delle<br />

singole parti li abbiamo provati tutti insieme e infine<br />

siamo entrati in studio a registrarli. Non abbiamo mai<br />

impiegato troppo tempo per lavorare su un nuovo disco.<br />

Quando decidiamo che è il momento di comporre<br />

nuovo materiale ci mettiamo all’opera, e finchè il disco<br />

non è finito non ci concediamo alcuna pausa, anzi programmiamo<br />

ogni cosa in modo che niente intervenga<br />

nel mezzo: solo lavoro, lavoro, lavoro.<br />

Nonostante il fatto che siate tornati a farvi produrre<br />

da Paul Savage, l’album suona molto diverso da<br />

Young Team. Suonate come un gruppo che va molto<br />

più dritto al sodo rispetto al passato.<br />

E hai ragione, infatti. Però ci tengo a dire che non è<br />

qualcosa di intenzionale: quando siamo in studio ci<br />

concentriamo semplicemente sulla realizzazione dei<br />

brani, ragionando molto poco su cosa vogliamo o su<br />

quanto vogliamo cambiare rispetto a questo o a quel<br />

disco. Anch’io la penso come te, davvero, e come me<br />

credo tutto il gruppo: ma sono considerazioni a cui<br />

arriviamo solo una volta che riascoltiamo il materiale<br />

finito.<br />

Durante una carriera musicale così lunga, le vostre<br />

vite private sono sicuramente cambiate. Quanto<br />

del vostro vissuto influenza i vostri lavori?<br />

Bè ora ho 34 anni e dieci anni fa ne avevo 24. E’ una<br />

fascia di età in cui per forza di cose molti aspetti della<br />

tua vita cambiano. Questo però ha poco a che fare con i<br />

cambiamenti sul piano strettamente tecnico: se i dischi<br />

sono diversi, è ovviamente solo perchè abbiamo voluto<br />

sperimentare nuove strade. Una questione di testa,<br />

diciamo. E lo stesso dicasi, in realtà, anche sul piano dei<br />

contenuti: cerchiamo di emozionare chi ci ascolta ma<br />

durante il lavoro in studio non siamo emozionati, non<br />

dalle nostre esperienze personali almeno. Quando lavoriamo<br />

sulle canzoni cerchiamo di isolarci e pensare<br />

solo alla musica: probabilmente poi non ci riusciamo<br />

davvero del tutto ma posso assicurare che, se c’è un<br />

condizionamento da parte del nostro vissuto, esso avviene<br />

a livello puramente inconscio.<br />

Rano Pano ha questa andatura che la rende la cosa<br />

più cantabile che abbiate mai composto. Un po’ la<br />

vostra Seven Nation Army.<br />

E’ una canzone piuttosto insolita per noi, con una me-<br />

12 13

lodia molto forte di cui siamo effettivamente molto<br />

soddisfatti. Piuttosto antemica, è vero. Anche se non<br />

riesco a immaginare migliaia di persone che la cantano<br />

in coro. Non che mi dispiacerebbe, anzi, ma quella<br />

melodia in crescendo mi fa venire in mente qualcosa di<br />

più epico e solitario, alla Ennio Morricone per intenderci.<br />

Un autore che inevitabilmente amiamo.<br />

Mexican Grand Prix è di fatto una canzone. Qualcuno<br />

la paragona ai Neu, qualcun altro agli Stereolab,<br />

nessuno ai Mogwai.<br />

In effetti è un altro brano lontano dai nostri standard.<br />

John (Cummings, altra chitarra dei Mogwai) ha riversato<br />

lì tutta la sua passione per il kraut-rock, certamente,<br />

e in particolare per i Kraftwerk e i Neu. Le parti di batteria<br />

invece le dobbiamo ai Suicide, un altro dei nostri<br />

gruppi preferiti. Ma a parte questo abbiamo cercato di<br />

personalizzare il brano, soprattutto con l’implemento<br />

della voce, successivo alla versione che avevamo sul<br />

demo. Ha reso tutto più imponente. Siamo felici del<br />

risultato.<br />

In You’re Lionel Richie c’è un recitato in italiano. Da<br />

dove arriva?<br />

E’ opera di Dr Kiko, un dj italiano che è anche nostro<br />

amico di vecchia data. Avevamo registrato queste parti<br />

vocali che fanno da intro a George Square Thatcher<br />

Death Party in gaelico, giapponese, italiano e francese.<br />

Kiko aveva fatto la parte italiana e questo per lui è stato<br />

una specie di test, siccome l’avevamo registrato al telefono<br />

e intendevamo fare lo stesso anche con il racconto<br />

che recita in You’re Lionel Richie. Ci pareva che l’effetto<br />

finale si adattasse bene all’atmosfera del brano.<br />

Vi considerate una band hardcore in qualche misura?<br />

In senso musicale certamente no, e tantomeno in sen-<br />

so umano o attitudinale. Ci sentiamo casomai vicini<br />

al mondo hardcore in termini di estrazione e di modo<br />

di intendere la musica, nel senso che proveniamo da<br />

quello stesso genere di sottocultura diy che è elemento<br />

di congiunzione tra gruppi indie-rock come il nostro<br />

e gruppi hardcore veri e propri.<br />

Cosa pensi delle molte altre band in giro che vengono<br />

generalmente connesse ai Mogwai o che si dichiarano<br />

per prime influenzate dal vostro lavoro?<br />

Credo che ci siano un sacco di band che vengono connesse<br />

a noi o vengono paragonate tra loro senza avere<br />

di fatto molto in comune. Notoriamente non amiamo<br />

le categorizzazioni e tantomeno ci piace essere considerati<br />

i capi di qualcosa. Però, per quanto suoni banale,<br />

nel momento in cui sono i gruppi stessi a dichiararsi<br />

influenzati dal nostro lavoro, lo apprezziamo. Lo apprezziamo<br />

eccome.<br />

Per finire: che mi dici della vostra etichetta, la Rock<br />

Action Records? E cosa ci dici circa l’undergorund<br />

della tua città in questo momento? Ci sono dei nomi<br />

che vale la pena di tenere d’occhio?<br />

Per quanto riguarda Rock Action abbiamo in uscita il<br />

secondo album dei Remember Remember, il terzo degli<br />

Errors e l’esordio di Blank Mass, side-project di Ben<br />

dei Fuck Buttons. Direi che stiamo attraversando un<br />

buon periodo. Per quanto riguarda Glasgow non saprei<br />

farti un nome in particolare nell’underground attuale:<br />

certo è che ci sono un sacco di gruppi interessanti, la<br />

scena cittadina è sempre attiva. Magari mancano una<br />

linea comune, un genere o una scuola di riferimento<br />

in particolare, ma d’altra parte non c’erano nemmeno<br />

quando abbiamo cominciato noi.<br />

L’appuntamento è tutti i mesi con il digital magazine in pdf<br />

e tutti i giorni su<br />

www.sentireascoltare.com<br />

News, concerti, recensioni, contest, approfondimenti<br />

tutto GRATIS<br />

e a portata di un click<br />

14 15<br />

anche su

Tu n e-In Trad-folk, letteratura, magia sporcata di psichedelia ed<br />

elettronica. Intervista a Erland Cooper per il sophomore<br />

del suo carnevale: un disco che mancava alla terra<br />

d’Albione<br />

Erland And<br />

the Carnival<br />

—Psych folk dal ventre della nave—<br />

Testo: Marco Boscolo<br />

sul treno, sto raggiungendo il resto<br />

della band negli studios della BBC a<br />

“Sono<br />

Manchester. Se cade la linea, richiamami:<br />

spero non succeda troppo spesso”. La voce all’altro<br />

capo del telefono è quella di Erland Cooper, il cui nome<br />

sta circolando di bocca in bocca tra gli appassionati di<br />

folk britannico (e non solo) assieme a quello di Simon<br />

Tong e David Nock. Insieme rispondono alla sigla sociale<br />

di Erland and the Carnival e il loro secondo disco,<br />

Nightingale, uscito il mese scorso, ci ha sorpreso positivamente,<br />

andando a riempire un vuoto, quello del<br />

folk magico-psichedelico, rimasto per qualche tempo<br />

senza nessuno che lo riempisse. È una tradizione che<br />

all’interno del panorama britannico ha radici profonde<br />

e che è emersa in superficie soprattutto con il revival<br />

degli anni Cinquanta e Sessanta, grazie a personalità<br />

come Davey Graham, il Bert Jansch solista o nella sua<br />

formazione più nota, i Pentangle (“Jansch ha avuto<br />

l’inestimabile pregio di far conoscere a un’audience<br />

molto più vasta di quella degli appassionati la tradizione<br />

folklorica della musica britannica”, ci fa sapere dal<br />

suo cellulare Erland). Non sono ovviamente che la superficie<br />

di un intero filone musicale. Molti altri saranno<br />

i nomi da aggiungere alla lista, nomi che in un fase leggermente<br />

successiva amplieranno ancora il discorso,<br />

ma Jansch e Graham sono quelli che poi ricorreranno<br />

nella conversazione con Cooper.<br />

er l a n D an D th e ca r n i v a l<br />

A mettere insieme i tre ci ha pensato il comune amore<br />

per la musica, seppure declinato in storie e con personalità<br />

molto diverse, che li ha portati a registrare assieme<br />

alcuni tradizionali scozzesi e inglesi. Ci si trova<br />

bene, ci si ritrova per suonare insieme e nella migliore<br />

tradizione serendipica, ci si ritrova con un disco tra le<br />

mani, l’esordio omonimo: una mistura personalissima<br />

di acid folk e amenità pysch varie, prese dalla tradizione<br />

ma anche da quello che offre il contemporaneo.<br />

È il 2010 e, nemmeno dodici mesi dopo, ci rigiriamo<br />

tra le mani l’opera seconda, che per intensità lirica,<br />

complessità e raffinatezza di arrangiamenti, atmosfere<br />

oscure e haunting style rappresenta un salto in avanti<br />

notevole. Alcuni storceranno il naso, adducendo che<br />

non si tratta più di trad-folk, che i tre si sono lasciati<br />

prendere la mano e che hanno deviato pesantemente<br />

dalla strada dei padri. Può sembrare così per gli innesti<br />

elettronici e l’accentazione ancor più psichedelica che<br />

hanno preso le composizioni, ma l’animo della band rimane<br />

legato alla tradizione. Non solo quella musicale<br />

dei già citati Graham e Jansch, ma anche quella letteraria,<br />

con testi che pescano dalle pagine di politica e<br />

cronaca dei quotidiani, dal Libro Egizio dei Morti, dalla<br />

letteratura e dalla poesia. Musicalmente si ritrovano<br />

nel solco (splendente) dei primi Coral e di quel progetto<br />

estemporaneo che è stato The Good The Bad And<br />

The Queen.<br />

Un progetto, quello che vedeva alla voce il sempre<br />

attivissimo Damon Albarn (che ha prestato il proprio<br />

studio per le session dell’esordio), al quale ha partecipato<br />

uno dei due veterani del gruppo, quel Simon Tong<br />

che è noto per il suo passato con i Verve. Anche la sezione<br />

ritmica e il sound engeneering non sono affidati<br />

a un ragazzino, ma a David Nock, batterista di lusso per<br />

McCartney (con i Fireman) e con una parentesi anche<br />

negli Orb. Erland, invece, è più giovane e meno noto,<br />

ma mosso da grande passione per lo studio e la ricerca<br />

di trascrizioni di antiche canzoni e melodie. Le sue radici<br />

affondano nelle isole Orkney, a nord della Scozia,<br />

un luogo che già per la sua collocazione spinge a suggestioni<br />

bucoliche. Cooper, però, non pare lo trasformi<br />

in un luogo particolare, un locus amoenus letterario, e<br />

nella nostra conversazione non le citiamo nemmeno.<br />

Però lasciateci almeno scrivere che viene spontaneo<br />

associarle ad altre isole, le Aran, disposte come vertebre<br />

di un animale gigantesco poco fuori dal golfo di<br />

Galway, in Irlanda, un luogo in cui la musica, e la musica<br />

folk, è parte della stessa aria che si respira.<br />

st u D i o ma t t o e aP P a s s i o n a t o<br />

E se le isole sono luogo d’ispirazione par excellence,<br />

ricordiamoci sempre che l’intera Gran Bretagna è un<br />

arcipelago di isole, alcune molto grandi, ma pur sempre<br />

isole. Un pensiero che deve aver attraversato anche<br />

la mente di Ralph Vaughan Williams, compositore<br />

e musicista britannico, che nella prima metà del secolo<br />

scorso si mette in strada per andare a raccogliere un<br />

16 17

patrimonio musicale e canzonistico popolare che può<br />

essere fatto risalire addirittura al periodo dei Sassoni.<br />

Delle sue attività da, diremmo oggi, etnomusicologo,<br />

più che ad Alan Lomax, Williams è accostabile a Béla<br />

Bártok e Zoltán Kodály, che insieme girano l’attuale Romania<br />

e Ungheria (allora parte dell’Impero Austroungarico)<br />

per raccogliere e trascrivere melodie e ballate. Di<br />

questa esperienza Williams ha lasciato una collezione<br />

che riempie almeno un museo a sud di Londra e la Vaughan<br />

Williams Memorial Library nella capitale: “magari<br />

non ci ho passato due anni come si legge in giro. Il fatto<br />

è che si tratta di un’istituzione importante per la storia<br />

della musica britannica, perché ne conserva una grande<br />

fetta di tradizione. Quattro o cinque anni fa il mio<br />

interesse per questo genere di cose si è fatto più serio,<br />

proprio quando ho scoperto che vicino a dove abitavo,<br />

tra Londra e Brighton, c’è questa enorme collezione di<br />

manoscritti, registrazioni sul campo, edizioni complete<br />

e altri tesori della tradizione. Quello che ho fatto è stato<br />

semplicemente di andarci il più spesso possibile”.<br />

Accanto ai repertori folk che “ti permettono di conoscere<br />

nuovi artisti semplicemente seguendo l’evolversi<br />

delle interpretazioni magari di una sola canzone”, Erland<br />

Cooper e il suo carnevale psichedelico sembrano aver<br />

forti interessi anche nella tradizione letteraria britannica.<br />

Solo a raccogliere le allusioni e le citazioni contenute<br />

nelle canzoni di Nightingale, c’è da riempire un volume<br />

di storia della letteratura: Charles Dickens, soprattutto<br />

per quanto riguarda la Londra vittoriana descritta in Oliver<br />

Twist; Lewis Carrol (se non è un viaggio psichedelico<br />

quello di Alice nel paese delle meraviglie, che cosa lo è?)<br />

e la poesia di Thomas Stearns Eliot. “Ma non voglio sembrare<br />

intelligente o che so io. Quello che mi interessa, e<br />

che interessa anche gli altri membri della band, è che i<br />

testi suonino bene, che vadano a braccetto con la musica.<br />

Carrol o Dickens sono solo argomenti di cui è capitato<br />

di parlare assieme, ma dove poi ognuno di noi vada a<br />

scovare la propria ispirazione quando scrive, questo è un<br />

altro discorso”. Ragionamento che viene contraddetto<br />

qualche interruzione telefonica più tardi: “mi piace che<br />

i testi delle canzoni siano ben scritti e che possano essere<br />

letti autonomamente, come se fossero vere e proprie<br />

poesie”. Oppure a quando ci racconta di perché hanno<br />

deciso di musicare una parte del testo di Dream of the<br />

Rood, un poema antichissimo, scritto in una lingua che<br />

assomiglia di più al sassone di Ivanohe che all’inglese di<br />

oggi. In una classica situazione da nerd e secchioncelli,<br />

“ci siamo chiesti quale fosse la più antica canzone della<br />

tradizione britannica di cui ci fosse rimasta traccia. E da<br />

lì siamo arrivati obbligatoriamente a quel testo”. Quindi<br />

qualche ambizione anche in questo senso c’è, o no? L’im-<br />

pressione generale, dovuta anche al fatto che il disco sta<br />

andando molto bene in Gran Bretagna e il tour alle porte,<br />

è che Cooper non voglia apparire pubblicamente come<br />

quello che la sa troppo lunga. Un genere di personaggi,<br />

quello dei saputelli, che raramente ha fatto scaturire<br />

grandi innamoramenti del pubblico.<br />

Tornando alla canzone, l’oscuro autore del testo originale<br />

racconta di essere rapito in sogno dall’apparizione<br />

di un angelo del cielo. Ecco, il sogno, un elemento<br />

importante per tutte le composizioni della band. “Sì,<br />

credo che effettivamente ci sia una connessione, nemmeno<br />

troppo oscura, tra la dimensione del sogno e la<br />

psichedelia”. In entrambi i casi si tratta di aperture verso<br />

dimensioni altre e le due esperienze, quella onirica<br />

e quella psichedelica, sono accomunate dalla cifra del<br />

viaggio, una delle grandi metafore dell’arte, basti pensare<br />

al ruolo che ha il viaggio nelle favole e nei romanzi<br />

di formazioni. Ma Erland Cooper sogna per fuggire dalla<br />

realtà? “Non credo che si tratti di fuga, di escapismo.<br />

Credo più che altro che fare musica sia mettere insieme<br />

parole e suoni per creare qualcosa di nuovo che prima<br />

non c’era”. Non un semplice viaggio, ma un vero atto di<br />

creazione di un mondo intero. Nel loro caso racchiuso<br />

nei pochi minuti di una canzone.<br />

il v e n t r e De l l a na v e<br />

Il disco è stato registrato in una nave attraccata sul Tamigi,<br />

in pieno centro a Londra, ma dando l’impressione<br />

alla band di stare completamente in un altro posto. “È<br />

capitato quasi per caso di poter avere in prestito il posto,<br />

ma ha avuto il grande vantaggio che ci ha permesso<br />

di registrare e suonare quando meglio credevamo, senza<br />

doverci preoccupare troppo di orari e costi di affitto<br />

di uno studio vero e proprio. Uscivamo, andavamo ai<br />

concerti e se avevamo voglia di suonare nel cuore della<br />

notte sapevamo che potevamo farlo”. Eh sì, oramai basta<br />

un laptop per registrare adeguatamente la musica<br />

ed è un attimo immaginarsi questi pirati moderni prendere<br />

possesso del loro vascello durante la notte, quando<br />

i broker della City e i turisti di passaggio sono oramai<br />

rinchiusi nei pub o rincitrulliti davanti alla televisione, e<br />

cominciare un viaggio/sogno nella musica.<br />

L’ambiente in cui è stato registrato Nightingale non<br />

ha, però, fornito solo comodità e ispirazione, ma ha<br />

messo il proprio marchio sulle registrazioni. “È vero, nel<br />

disco ci sono un sacco di riverberi naturali, dovuti al fatto<br />

che stiamo in mezzo al fiume nel ventre di una nave,<br />

che hanno contribuito in modo determinante all’atmosfera<br />

di molti dei pezzi. Ma il contributo della venue non<br />

si è fermato qua. Abbiamo anche registrato voci di passanti,<br />

rumori vari, che percepiti da lì dentro erano strani,<br />

evocativi. Sono suoni che in parte sono finiti nel disco”.<br />

une t o u c h e De él e c t r o n i q u e<br />

Qualche computer, una stiva e lo studio è fatto. Ma la<br />

ricerca di Erland Cooper e compagni ha fatto prendere<br />

decisioni ben precise sui suoni. “Abbiamo usato il<br />

computer solo per registrare, mentre quasi tutto il resto<br />

è prodotto da noi. Abbiamo preferito usare vecchi<br />

sintetizzatori che adesso si comperano per pochi soldi<br />

piuttosto che usare suoni prodotti da un software. La<br />

mia tastiera preferita, e la uso moltissimo nel disco, è<br />

un vecchio modello della Yamaha che ho comperato<br />

su eBay per 99 sterline. Ha un suono che mi fa pensare<br />

subito agli anni Ottanta e in più è unico, fatto che conferisce<br />

anche alla nostra musica una personalità precisa,<br />

non assimilabile ad altro”. Mentre la linea cade per<br />

l’ennesima volta e Erland oramai si è stufato di parlare<br />

a singhiozzo, mentre il suo treno sta entrando nella periferia<br />

di Manchester, dall’altro capo del telefono non<br />

possiamo che dirci d’accordo. Chissà se ci ha sentito.<br />

18 19

Cesare Basile<br />

Paolo Benvegnù<br />

MarCo Parente<br />

Dr o p ou t<br />

—L’insostenibile pesantezza<br />

del cantautorato rock—<br />

Tre dischi alieni piovuti nel volgere<br />

di pochi giorni sullo scenario<br />

rock italiano. A rammentarcene<br />

l’intensità perduta. Tre interviste<br />

per scavare nel vivo.<br />

Testo: Stefano Solventi,<br />

Fabrizio Zampighi<br />

I n ordine di apparizione su questo sciagurato pianeta: Cesare<br />

Basile, Paolo Benvegnù e Marco Parente, rispettivamente<br />

classe ‘64, ‘65 e ‘69. Il primo esordisce coi Candida Lilith sul finire<br />

degli Ottanta, Benvegnù avvia l’avventura Scisma nel ‘93, Parente<br />

debutta in solitario nel ‘97 dopo alcune eccellenti collaborazioni<br />

(coi CSI, ad esempio). Storie diverse le loro, come diversa è la calligrafia.<br />

Eppure hanno molto in comune, oltre al fatto d’essere nati<br />

nei Sixties e di aver fatto uscire i nuovi lavori in queste settimane.<br />

Nella diversità delle premesse e degli esiti, la loro musica definisce<br />

un’interazione profonda tra testo e suoni, persegue un’intensità<br />

che esige dall’ascoltatore una forte partecipazione emotiva ed<br />

intellettuale. In conseguenza di ciò, lo stile acquista una peculiarità<br />

inconfondibile: per la forma e la struttura delle canzoni, per le<br />

tematiche trattate e lo sviluppo delle argomentazioni, per il timbro<br />

e le inflessioni canore. C’è, insomma, un fare perno sul proprio<br />

20 21

quid poetico, sull’unicità del proprio manifestarsi, che di per sé rappresenta<br />

elemento cardine dell’espressione.<br />

Pur rischiando la trappola della generalizzazione, è evidente lo scarto rispetto<br />

alle generazioni successive dei cantautori rock, la cui missione sembra<br />

semmai quella di incarnare un pensiero debole che ama presentarsi con<br />

le sembianze del passato. Gli anni Zero dei Bugo, dei Dente, dei Brunori<br />

Sas, dei Vasco Brondi e via discorrendo, sembrano impegnati a resuscitare<br />

fantasmi del passato più o meno remoto (una più o meno definita poltiglia<br />

Battisti, Gaetano, Tenco ibridata all’uopo con modalità lo-fi, hip-hop,<br />

noise...), aggiornandone e distorcendone il verbo, vestendosene come un<br />

alibi, mascherandosi d’un linguaggio altrimenti irreperibile. E’ come se da<br />

un certo punto in avanti fosse venuto a mancare il coraggio d’essere pienamente<br />

e soltanto se stessi. Come se il presente soffrisse d’incompletezza<br />

rispetto a ciò che è stato. Come se l’incidenza del rock nelle questioni di<br />

fondo dell’esistere - dall’impegno politico alla riflessione poetico/filosofica<br />

- rappresentasse un evento inopportuno e a tratti persino illecito. Anche il<br />

più “impegnato” e impegnativo Brondi AKA Le luci della centrale elettrica,<br />

a ben vedere non fa altro che abbozzare quadri folgoranti pennellando<br />

slogan come schiaffi, esaurendo la critica nella pratica - nella tecnica - della<br />

rappresentazione.<br />

Non è certo nostra intenzione gettare la croce sulle nuove leve, che anzi<br />

riflettono puntualmente la diversità delle premesse in cui si trovano ad agire.<br />

Lo spazio vitale del rock - da sempre minoritario però storicamente fiero<br />

nel suo porsi come alternativa critica al nazionalpopolarismo - ha visto<br />

progressivamente ridursi le quote di partecipazione alla centrifuga dello<br />

shobiz, vittima impotente dei criteri di selezione delle playlist e incapace di<br />

guadagnarsi più che squarci sottilissimi ed equivoci di attenzione televisiva.<br />

Con la polverizzazione della cultura antagonista, ormai priva di leader<br />

autorevoli anzi riconoscibili, espulsa come corpo estraneo dalle dinamiche<br />

istituzionali, il rock è rimasto ideologicamente solo. Si è trovato nella<br />

posizione di dover lottare per camminare sulle proprie gambe, e quindi<br />

ha sgomitato per recuperare un aspetto appetibile, intrigante, capace di<br />

guadagnarsi fettine di palinsesto. Alternativo sì, ma non troppo profondo,<br />

casomai bizzarro ma pur sempre leggero e comunque potabile, ché altrimenti<br />

nessuno ti sopporta, nessuno è disposto a concederti ascolto. Impatto<br />

sulla quotidianità prossimo allo zero, ma almeno sei un tipo divertente,<br />

arguto, con un tot di serate garantite e forse pure l’intervista alla radio.<br />

Non è più tempo, non è più un mondo, per “dischi che ti cambiano la vita”<br />

o che falliscono provandoci. Non si cresce più con questa eventualità come<br />

compagna di viaggio: il disco, fenomenologia obsoleta, format espressivo<br />

dalle premesse decadute, è un vezzo a perdere. Un passatempo casomai<br />

arguto, a tratti e con moderazione. Pensarlo latore di massimi sistemi suona<br />

come una velleità risibile. Ecco perché i tre dischi di cui ci occupiamo<br />

questo mese e i loro autori fanno un po’ la figura degli alieni, appaiono tanto<br />

desueti quanto affascinanti, come una trasmissione radio da un mondo<br />

sul punto di estinguersi. Intendiamoci, è normale che esistano dischi così,<br />

perché nel consueto divenire delle cose il trapasso non avviene per cesure<br />

ma con un sovrapporsi di modalità e forme: lo ieri prosegue nell’oggi come<br />

un’onda lunga che si ostina residua fin nel domani. Tuttavia, la loro contemporanea<br />

apparizione ha la pregnanza di un monito, o di un colpo di coda.<br />

Dare loro ascolto è anche un esercizio di (r)esistenza. Siano benvenuti.<br />

ce s a r e Ba s i l e : l a r i v o l t a De l Do l o r e<br />

Il titolo, innanzitutto. Si può spiegare un titolo come Sette pietre per<br />

tenere il diavolo a bada?<br />

Un titolo del genere può essere raccontato in mille modi diversi e tutti affascinanti,<br />

più semplicemente è uno scongiuro, un’esorcismo, la formula di<br />

un rituale quotidiano.<br />

Hai scritto “vale ancora la pena di perdersi per ritrovarsi con un gran<br />

disco fra le mani”. E’ andata proprio così? E’ un disco nato senza un<br />

vero progetto?<br />

Sì. Canzoni scritte e registrate in circa due anni, senza sapere bene dove<br />

stessi andando a parare. Due anni difficili, pieni di confusione, voglia di<br />

smettere, scoramento, con le canzoni che continuavano a venire nonostan-<br />

22 23

te tutto. E le canzoni hanno vinto e mi hanno salvato... Almeno per questo<br />

giro.<br />

Dopo tre album affidati a nomi come Hugo Race, John Bonnar e John<br />

Parish, torni ad essere il principale produttore di un tuo disco. Sbaglio<br />

a leggerci la voglia d’indagarti più a fondo, senza filtri o interferenze?<br />

Anche questa non è stata una scelta. Diciamo che la genesi del lavoro mi ha<br />

portato naturalmente a fare a meno di un produttore, visto che non ci sono<br />

stati dei tempi di lavorazione programmati e quindi non potevo chieder a<br />

nessuno di stare dietro alle mie paturnie. Ho prodotto questo disco in maniera<br />

istintiva, sul momento, affiancato da persone come Guido Andreani,<br />

Luca Recchia e Lorenzo Corti che mi hanno seguito nel disordine dei miei<br />

appunti.<br />

Anche la lista dei collaboratori sembra riflettere il desiderio di non giocare<br />

sull’appeal da “ospite d’onore”. Parliamo pur sempre di musicisti<br />

d’eccezione, come Lorenzo Corti, Roberto Angelini, Rodrigo D’Erasmo<br />

degli Afterhours e i due Mariposa (tra le altre cose) Alessandro Fiori ed<br />

Enrico Gabrielli. Quanto sono stati funzionali alle tue esigenze espressive,<br />

e quanto hanno contribuito a determinare l’aspetto definitivo<br />

del disco?<br />

Non sono mai stato affascinato dall’appeal dell’ospite d’onore, ho sempre<br />

avuto amici a suonare nei miei dischi. Condividere le mie canzoni con persone<br />

che stimo mi aiuta a distaccarmi dalle canzoni stesse, a non coltivare il<br />

mio ego dentro quelle canzoni. E ognuno di quelli che hai citato se n’è preso<br />

un pezzo di canzone e l’ha fatta sua rendendo suo anche tutto il disco.<br />

Tra folk cantautorale, blues mediterraneo e afflato orchestrale balcanico,<br />

è difficile definirlo un album rock. Eppure è senza dubbio un album<br />

rock. Sei d’accordo?<br />

Il rock è guardarsi intorno, ascoltare, prendere cose alla rinfusa, sbatterle<br />

dentro un scatola, agitarla e ributtare tutto su un tavolo da gioco. Credo di<br />

aver fatto questo. E’ un disco di rock.<br />

Elon lan ler è stata incisa a Skopje, con l’Orchestra della Radio Televisione<br />

Nazionale Macedone, per la colonna sonora di My world is upside<br />

down, film-documentario sul musicista macedone Frane Milenski Jezek,<br />

che per la verità non conosco affatto. Come hai finito per esserne<br />

coinvolto?<br />

Mi ha contattato Petra Salisker, una documentarista slovena che aveva deciso<br />

di raccontare la vita di questa sorta di funambolo del palcoscenico,<br />

Jezek appunto. Ho scoperto un personaggio poliedrico che passva dallo<br />

scrivere canzoni al mettere in scena spettacoli per bambini, piuttosto che<br />

show televisivi e iniziative contro il governo per le quali è finito diverse volte<br />

in carcere. Era uno che sapeva raccontare e aveva capito che il racconto<br />

è il cuore dell’arte e che l’arte può essere mortale per il cuore del Potere.<br />

Petra ha chiesto a diversi musicisti della scena internazionale, tra cui Robert<br />

Fisher, Hugo Race e Chris Heckman, di riscrivere e reinterpretare nelle<br />

rispettive lingue alcune fra le canzoni di Jezek a dipanare il filo della sua<br />

vita. E’ stata un’esperienza molto forte e formativa e in questo sono stato<br />

affiancato da John Bonnar che ha scritto gli arrangiamenti d’orchestra.<br />

Uno dei momenti emotivamente più forti del programma coincide con<br />

La Sicilia havi un patruni, pezzo firmato Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri.<br />

Una canzone del ‘78, se non erro. Però sembra di mille anni fa, o<br />

di domani. C’è un motivo particolare per cui l’hai inclusa nell’album?<br />

Perchè questa canzone parla di una Sicilia offesa e sfruttata, spesso anche<br />

accondiscendente verso i suo mali, una Sicilia che oggi come allora ha bisogno<br />

di piazza, di coscienza civile, di ritrovare una identità oltraggiata da<br />

150 anni di asservimento allo Stato Italiano e ai poteri mafiosi.<br />

A proposito di Sicilia, farai un tour tutto siciliano su iniziativa de L’Arsenale,<br />

Federazione Siciliana delle arti e della musica. Nelle note stampa<br />

ne parli come una sorta di atto dovuto, di una maledizione, di un<br />

legame con la tua terra che non c’è modo di spezzare. Che sapore ha<br />

portare la tua musica ai siciliani?<br />

E’ un legame con il quale mi sono riconciliato, mi sono arreso all’amore che<br />

ho per la mia terra e in questo tempo in cui nessuno vuole fare la sua parte<br />

ho deciso di farla la mia parte insieme ad altri uomini e donne che sognano<br />

per la Sicilia un presente diverso, una cultura dell’appartenenza fatta di<br />

scelte e di dignità.<br />

Tempo fa Dori Ghezzi ha rilasciato una dichiarazione del tipo “Vasco<br />

Rossi è l’erede di Fabrizio De André”. Ti confesso, mi ha sconcertato,<br />

anzi mortificato. Magari se ascoltasse canzoni come Lo scroccone di<br />

Cioran, Il sogno della vipera o E alavò, avrebbe due o tre cose su cui<br />

ponderare. A parte questo, quanto c’è di Faber, più o meno consapevolmente,<br />

nella tua musica?<br />

Ha ascoltato suo marito per tanti anni, non credo abbia bisogno di ascoltare<br />

le mie canzoni per rendersi conto di certe enormità. Mah, a volte penso<br />

che De Andrè sia una sorta di tavola imbandita attorno alle quale si siedono<br />

troppe persone. Per quanto mi riguarda le sue canzoni mi fanno venire voglia<br />

di scrivere le mie, la stessa cosa che mi succede con Leonard Cohen.<br />

Hai un metodo, o comunque c’è una modalità ricorrente con cui componi<br />

e realizzi le tue canzoni?<br />

Forse ho un’abitudine più che un metodo. Mi metto lì e aspetto che arrivino<br />

con la chitarra in braccio.<br />

Due parole sulle tue... parole. Spesso l’elemento atavico, o archetipo, è<br />

centrale. Le pulsioni primarie dirigono la danza. Tradizioni e superstizioni<br />

sembrano farsi beffe della civiltà. La morte tira le fila e l’amore è<br />

al più una consolazione, un’ossessione o una dolce condanna. E’ cantando<br />

la cupezza che si può costruire la speranza?<br />

L’elemento archetipo ha una riconoscibilità immediata e parla al sangue,<br />

aggira il cervello, non ti lascia ragionare, ti costringe alla scomodità e azzera<br />

la civilizzazione. Credo nel racconto del dolore come rivolta.<br />

Appartieni alla generazione dei musicisti pre-internet, formati musicalmente<br />

su vinili e magari su audiocassette. Sono nato anch’io nei<br />

Sessanta, so che esisteva una difficoltà oggettiva nel reperire dischi,<br />

soprattutto certi dischi e fuori da certi circuiti. Credi che l’attuale accessibilità<br />

dello scibile musicale sul web rappresenti una risorsa per il<br />

musicista del terzo millennio?<br />

C’era un’esigenza che educava alla ricerca, e questo dava un valore diverso,<br />

un’emozione unica ad ogni scoperta letteraria o musicale, una parola<br />

piuttosto che un suono. Se c’è un limite nella rete è che rende tutto troppo<br />

facile e questo, per i più, determina una perdita di valore della scoperta. Di<br />

contro la possibilità di veicolare notizie e controinformazione ha cambiato<br />

per sempre la comunicazione ed emancipato voci che altrimenti non potremmo<br />

sentire.<br />

Cosa significava fare un disco ai tempi del tuo debutto, quasi un quar-<br />

24 25

to di secolo fa, coi Candida Lilith? E cosa significa oggi?<br />

Io scommetto oggi come allora. Forse oggi è l’educazione alla scommessa<br />

che manca, sembra che tutto sia dovuto, soprattutto il successo, e non si<br />

capisce che fare dischi, scrivere, raccontare è di per sè una avventura meravigliosa,<br />

che il processo creativo è fatto di disciplina e non di posto fisso.<br />

Sulla nostra webzine abbiamo affrontato l’argomento della crisi della<br />

discografia, intesa come passaggio da un’epoca - coi suoi meccanismi,<br />

i codici, i rituali... - ad un’altra ancora da decifrare. Quanto ti preoccupa<br />

come professionista e come artista il momento che sta vivendo<br />

l’industria discografica?<br />

Non me ne frega niente. Comincerò a preoccuparmi solo quando non si<br />

scriveranno più canzoni. L’industria discografica è una cloaca a cielo aperto,<br />

va ricoperta di calce viva.<br />

Hai suonato un po’ ovunque, e continui a farlo. Mi giunge voce che sia<br />

in corso una fioritura di spazi dedicati al rock, soprattutto in determinate<br />

zone (in Emilia, ad esempio). Altrove, invece, pare che regni la<br />

consueta desolazione. Per quantità ed ovviamente anche per qualità,<br />

qual è la tua sensazione riguardo allo stato dei locali da concerto in<br />

Italia?<br />

Suonare e ascoltare implica una condivisione del rischio fra artista, pubblico<br />

e proprietario di locale. Ricreando questa sorta di interazione si può<br />

ricostruire un circuito fatto di condivisione e partecipazione.<br />

La musica invece a quanto pare non conosce crisi. Dal basso soprattutto,<br />

dal calderone dei cosiddetti emergenti, arrivano segnali di vitalità<br />

che autorizzano a ben sperare. Dalla Sicilia, ad esempio. Uno di questi<br />

segnali è anche l’ottimo Mellon Collie And The Infinite Power, tributo<br />

al celebre album dei Pumpkins organizzato dagli Albanopower che ha<br />

coinvolto numerose realtà sicule. Tu hai contribuito con una eccellente<br />

Bullet With Butterfly Wings. Roba da andarne fieri, no?<br />

In quella canzone ho suonato solo le percussioni, il grosso del lavoro è stato<br />

fatto dai Feldmann e dalla splendida interpretazione di Micol Martinez .<br />

Guarda, c’è così tanta gente che investe energia, soldi, emotività e sacrificio<br />

che basterebbe per anni. Il problema è la mancanza di rispetto per il cuore<br />

di ognuno di loro.<br />

mar c o Pa r e n t e : f i o r i Da un al t r o Pi a n e t a<br />

La riproduzione dei fiori arriva a cinque anni dalla doppia uscita di Neve<br />

Ridens. Cosa è successo a Marco Parente nel frattempo?<br />

Questi cinque anni sono stati propedeutici e protettivi. Li ho passati a proteggere<br />

il mio istinto e a spegnere alcuni riflettori non troppo grandi, ma<br />

per me ingombranti. Tutto quello che stava succedendo non mi piaceva.<br />

Naturalmente questo ha portato a delle scelte radicali nella mia vita, pagate<br />

anche a caro prezzo. Ho preservato l’istinto, nel senso che ho continuato<br />

a fare ricerca condividendola con altri, quasi fossi un solo lato di un binario.<br />

Ho continuato a scrivere, ho suonato tantissimo da solo, ma ho anche avuto<br />

bisogno di prendere le distanze da quello che poteva essere il mettere in<br />

moto i meccanismi che comporta fare un disco. C’è stata la parentesi Proiettili<br />

Buoni, il duo Betti Barsantini con Alessandro Fiori e allo stesso tempo<br />

ho gettato le basi per un lavoro bi-lingue che dovrebbe uscire il prossimo<br />

anno in condivisione con un songwriter di Portland, Ryland Bouchard<br />

(The Robot Ate Me). In seguito ho portato in giro lo spettacolo teatrale Il<br />

Diavolaccio, che ho messo in piedi un anno e mezzo fa con la persona che<br />

poi mi ha spinto anche a registrare materiale nuovo per il disco, Pierluigi<br />

Fontana. Mi è piaciuta l’idea di tornare a incidere, mettere i puntini sulle<br />

“i”, fare il disturbatore. Cosa che in realtà sono sempre stato, nonostante le<br />

varie “scene” in cui si è cercato di rinchiudermi, anche perchè propongo da<br />

sempre musica che non è difficile ma certamente poco rassicurante.<br />

Una musica, la tua, che forse prevede una certa “interpretazione” da<br />

parte di chi ascolta...<br />

Interpretazione che per me è in realtà “abbandono”, ovvero non porsi troppe<br />

domande e lasciarsi andare a quello che si ascolta. Se sei nella predisposizione<br />

mentale giusta puo’ anche essere che tu ti diverta e che ti piaccia,<br />

senza che ci sia un motivo ben preciso. Questo “non sapere il perchè”, per<br />

me, è abbastanza fondamentale...<br />

Mi spieghi il titolo del disco? Nel brano omonimo pare di capire che<br />

la contrapposizione tra i Fiori del male baudelairiani e i Fiori del bene<br />

“parentiani” sia una metafora. Come se il messaggio che il brano vuole<br />

trasmettere avesse a che vedere con la riscoperta di una felicità individuale<br />

(“fatti il bene, fotti il male”). In questo senso parli di riproduzione?<br />

È un concetto che tende a una sottile ironia, quello del mal di fiori. Qui si<br />

sta parlando di un modo fashion di approcciare la poetica di Baudelaire che<br />

è un travisare continuo. La facilità del lasciarsi cullare dal negativo, il cro-<br />

26 27

giolarsi nelle contraddizioni. Sono<br />

abbastanza stanco da questo modo<br />

di vedere le cose. Il vivere bene di<br />

cui si parla nella canzone può essere<br />

una buon antidoto a questo tipo di<br />

mentalità. Il concetto di “riproduzione”<br />

ha a che fare con il fiore. Il fiore<br />

si riproduce simbolicamente in maniera<br />

autonoma. Mi piaceva il fatto<br />

del produrre bellezza senza doverla<br />

spiegare con il pensiero o con il linguaggio.<br />

Possiamo definire La riproduzione<br />

dei fiori un disco ottimista in<br />

un periodo in cui essere ottimisti<br />

diventa sempre più difficile?<br />

Non mi piace la parola “ottimista”<br />

perchè penso che l’ottimismo, come<br />

del resto il pessimismo, non esita.<br />

Esiste invece la consapevolezza, l’essere<br />

chiari e sinceri con sè stessi, il<br />

darsi un senso. Il farsi delle domande<br />

per cui spesso non ci sono risposte.<br />

Direi che potrebbe essere definito<br />

“positivo”, più che “ottimista”. Anche<br />

perchè tutte le canzoni del disco,<br />

anche quelle più blu come Sempre<br />

(dedicata a Nick Drake) hanno sempre<br />

un risvolto positivo. Nel caso di<br />

Sempre è l’accordo in maggiore.<br />

Personalmente trovo che nei tuoi<br />

dischi risiedano sempre due anime.<br />

Quella legata ai testi, riconoscibile,<br />

in un certo senso familiare<br />

e fors’anche seriale. Nel senso che<br />

in molti brani ci sono elementi che<br />

ritornano, come ad esempio l’antitesi<br />

tra individuo e mondo, bene<br />

e male, niente e tutto. E quella<br />

legata alle musiche, sempre più<br />

trasversali e aperte alla contaminazione.<br />

Sbaglio se dico che il<br />

mondo di Marco Parente nasce<br />

dal giusto equilibrio tra questo<br />

senso di riconoscibilità e una decisa<br />

apertura a livello musicale?<br />

Mi sembra un’analisi corretta. Le<br />

parole hanno a che fare con il linguaggio,<br />

la musica non si sa. E’ un<br />

linguaggio anch’esso ma molto misterioso.<br />

Io tendo sempre dalla par-<br />

te della musica, perchè credo che sia il suono che conferisce il vero significato<br />

al tutto. Anche alle parole. Per quello scrivo canzoni e non libri. A metterle<br />

nero su bianco, a mio modo di vedere, le parole muoiono. E invece la parola<br />

deve vivere grazie alla voce e aquistare significato dal suono. Nel cantautorato<br />

classico non mi è mai piaciuta la pigrizia del voler giustificare tutto con<br />

delle belle parole. E’ importante che invece, prima di tutto, arrivi la musicalità<br />

delle parole. Con questo ovviamente non voglio dire che il testo in sè non sia<br />

importante.<br />

Un elemento piuttosto interessante de La riproduzione dei fiori è il citazionismo<br />

che emerge da alcuni brani: Sympathy For The Devil degli<br />

Stones che salta fuori nella coda de L’omino patologico, L’Hurricane di<br />

Dylan tra le righe di C’era una stessa volta, i Radiohead suggeriti da La<br />

grande vacanza. In un disco che fa della mescolanza stilistica (non per<br />

forza prevedibile, non certo incoerente) un elemento fondante. C’è una<br />

progettualità dietro o è tutto un divenire non legato a uno schema ben<br />

preciso?<br />

La citazione degli Stones è progettualità, nel senso che la canzone in cui è<br />

inserita parla dell’atto creativo e per me l’atto creativo d’eccellanza nel rock<br />

è quel pezzo degli Stones. Il divertimento che si porta dietro. Poi ci sono anche<br />

citazioni non direttamente connesse con l’ambito musicale. Nel caso de<br />

L’omino patologico la citazione vuole rendere comprensibilie il brano. Vuole<br />

sfogare. É una sorta di esempio di quello di cui parlo nel brano. Le altre citazioni<br />

che hai riportato sono suggestioni e patrimonio di ognuno. Una sorta di<br />

condivisione.<br />

Il tuo primo disco risale al 1998. Cosa è rimasto nel 2011 del Marco Parente<br />

degli esordi?<br />

Non mi guardo mai troppo indietro. Ho capito però che la storia va per cicli.<br />

Cicli sempre più stretti, tra l’altro. In ogni disco che faccio c’è sempre qualcosa<br />

che mi riallaccia a quelli fatti prima. Il modo in cui lo registro, le persone che<br />

frequento. Questo disco credo che abbia molta attinenza proprio con il mio<br />

disco d’esordio, Eppur non basta. Credo che abbia a che vedere con lo stato<br />