Le teoriche contabili - Economia

Le teoriche contabili - Economia

Le teoriche contabili - Economia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

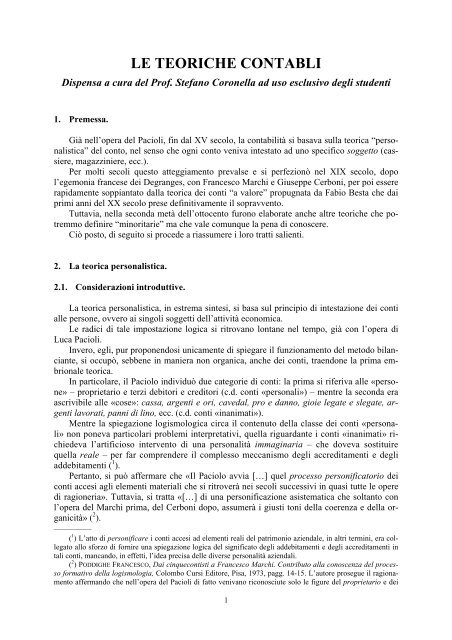

LE TEORICHE CONTABLI<br />

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

1. Premessa.<br />

Già nell’opera del Pacioli, fin dal XV secolo, la <strong>contabili</strong>tà si basava sulla teorica “personalistica”<br />

del conto, nel senso che ogni conto veniva intestato ad uno specifico soggetto (cassiere,<br />

magazziniere, ecc.).<br />

Per molti secoli questo atteggiamento prevalse e si perfezionò nel XIX secolo, dopo<br />

l’egemonia francese dei Degranges, con Francesco Marchi e Giuseppe Cerboni, per poi essere<br />

rapidamente soppiantato dalla teorica dei conti “a valore” propugnata da Fabio Besta che dai<br />

primi anni del XX secolo prese definitivamente il sopravvento.<br />

Tuttavia, nella seconda metà dell’ottocento furono elaborate anche altre <strong>teoriche</strong> che potremmo<br />

definire “minoritarie” ma che vale comunque la pena di conoscere.<br />

Ciò posto, di seguito si procede a riassumere i loro tratti salienti.<br />

2. La teorica personalistica.<br />

2.1. Considerazioni introduttive.<br />

La teorica personalistica, in estrema sintesi, si basa sul principio di intestazione dei conti<br />

alle persone, ovvero ai singoli soggetti dell’attività economica.<br />

<strong>Le</strong> radici di tale impostazione logica si ritrovano lontane nel tempo, già con l’opera di<br />

Luca Pacioli.<br />

Invero, egli, pur proponendosi unicamente di spiegare il funzionamento del metodo bilanciante,<br />

si occupò, sebbene in maniera non organica, anche dei conti, traendone la prima embrionale<br />

teorica.<br />

In particolare, il Paciolo individuò due categorie di conti: la prima si riferiva alle «persone»<br />

– proprietario e terzi debitori e creditori (c.d. conti «personali») – mentre la seconda era<br />

ascrivibile alle «cose»: cassa, argenti e ori, cavedal, pro e danno, gioie legate e slegate, argenti<br />

lavorati, panni di lino, ecc. (c.d. conti «inanimati»).<br />

Mentre la spiegazione logismologica circa il contenuto della classe dei conti «personali»<br />

non poneva particolari problemi interpretativi, quella riguardante i conti «inanimati» richiedeva<br />

l’artificioso intervento di una personalità immaginaria – che doveva sostituire<br />

quella reale – per far comprendere il complesso meccanismo degli accreditamenti e degli<br />

addebitamenti ( 1 ).<br />

Pertanto, si può affermare che «Il Paciolo avvia […] quel processo personificatorio dei<br />

conti accesi agli elementi materiali che si ritroverà nei secoli successivi in quasi tutte le opere<br />

di ragioneria». Tuttavia, si tratta «[…] di una personificazione asistematica che soltanto con<br />

l’opera del Marchi prima, del Cerboni dopo, assumerà i giusti toni della coerenza e della organicità»<br />

( 2 ).<br />

–––––––––<br />

( 1 ) L’atto di personificare i conti accesi ad elementi reali del patrimonio aziendale, in altri termini, era collegato<br />

allo sforzo di fornire una spiegazione logica del significato degli addebitamenti e degli accreditamenti in<br />

tali conti, mancando, in effetti, l’idea precisa delle diverse personalità aziendali.<br />

( 2 ) PODDIGHE FRANCESCO, Dai cinquecontisti a Francesco Marchi. Contributo alla conoscenza del processo<br />

formativo della logismologia, Colombo Cursi Editore, Pisa, 1973, pagg. 14-15. L’autore prosegue il ragionamento<br />

affermando che nell’opera del Pacioli di fatto venivano riconosciute solo le figure del proprietario e dei<br />

1

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

Invero, nei secoli successivi e fino al XIX, pur riscontrando diversi casi in cui si è ricorsi<br />

alla finzione della personificazione, nessun autore riuscì a dare senso compiuto alla teorica<br />

personalistica.<br />

Ci provò, riscuotendo un vastissimo successo di pubblico anche in Italia, il Degranges (e<br />

a seguire il figlio) a partire dalla fine del XVIII secolo ( 3 ). La sua impostazione, tuttavia, come<br />

dimostrò efficacemente più tardi Francesco Marchi, non risulta ortodossa ed è contrassegnata<br />

da numerose imperfezioni e forzature.<br />

Occorre quindi attendere la seconda metà del XIX secolo, ed in particolare l’opera di<br />

Francesco Marchi, affinché la teorica personalistica potesse dirsi veramente perfezionata, anche<br />

dal punto di vista logico-tecnico.<br />

<strong>Le</strong> <strong>teoriche</strong> personalistiche presero pertanto maggior corpo e trovarono maggiore coerenza<br />

solo nella seconda metà dell’ottocento, a cominciare dal forte impulso dato da Francesco<br />

Marchi.<br />

Dopo di lui, com’è noto, Giuseppe Cerboni ed i suoi numerosi seguaci imposero la logismografia,<br />

la quale si basa, appunto, sulla teorica personalistica del conto.<br />

Tuttavia, non tutti i personalisti hanno la medesima visione delle cose. Nel presente paragrafo<br />

si procede pertanto ad illustrare le peculiarità delle principali posizioni dottrinali al riguardo.<br />

2.2. La teorica personalistica di Edmond Degranges.<br />

La teorica personalistica di Edmond Degranges (padre), nota anche come «teorica dei<br />

cinque conti generali» ha radici lontane nel tempo.<br />

Invero, come rileva correttamente il Ceccherelli, benché essa sia stata «[…] espressa in<br />

forma completa soltanto sul finire del settecento […] ebbe vari accenni in opere di autori precedenti»<br />

( 4 ).<br />

Il Degranges riuscì però brillantemente a sistematizzare i principi esposti dai suoi predecessori<br />

e a ridurre a cinque i «conti generali» intimamente correlati con gli «oggetti principali<br />

del commercio» ( 5 ).<br />

Per il Degranges tali «oggetti principali del commercio» sono i seguenti: «Marchandises»<br />

(«Merci»), «Argent» («Denaro»), «Effets à recevoir» («Effetti da ricevere»), «Effets à payer»<br />

(«Effetti da pagare»), «Profits et pertes» («Profitti e perdite»).<br />

Come vedremo fra breve, le denominazioni di tali «oggetti del commercio» saranno dal<br />

Degranges tali e quali ripresi come intestazioni dei cinque conti generali con l’eccezione del<br />

–––––––––<br />

corrispondenti (creditori e debitori), mentre non era assolutamente chiara l’idea della personalità dei consegnatari,<br />

ovvero delle persone a cui era affidata la custodia e la responsabilità degli elementi del patrimonio aziendale.<br />

Inoltre l’argomentazione logismologica atta ad illustrare il funzionamento del sistema contabile era sprovvista<br />

di omogeneità. In altri termini, i conti aperti alle persone e quelli accesi alle cose non erano armonizzati convenientemente:<br />

essi costituivano un mero elenco slegato, privo di organicità e privo del ragionamento contabile atto<br />

a giustificare il funzionamento del complesso unitario che essi avrebbero invece dovuto formare.<br />

( 3 ) <strong>Le</strong> opere dei Degranges ebbero decine di edizioni e furono tradotte in numerose lingue, diventando predominati,<br />

a livello di teoria e di pratica, pressoché ovunque.<br />

( 4 ) CECCHERELLI ALBERTO, La logismologia, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1915, pag.<br />

77. «Precursori» della teorica personalistica dei «cinque conti generali» sono, in particolare: Jacques Savary,<br />

Claude Irson, Mathieu De La Porte, Samuel e Jean Pierre Ricard, Bertrand François e Nicolas Barrème, Pierre<br />

Giraudeau.<br />

( 5 ) Il Degranges espose la sua teorica per la prima volta nel 1795 nel sul volume intitolato La tenue des livres<br />

rendue facile, edito a Parigi. Nel 1818, anno della morte del Degranges, il libro aveva già avuto nove edizioni,<br />

ma il figlio – peraltro omonimo del padre – continuò ad aggiornare l’opera che continuò ad essere pubblicata<br />

anche dopo la morte di quest’ultimo, fino al 1897. La prima traduzione italiana dell’opera risale al 1837, a<br />

cui ne seguirono altre nel 1845, 1855, 1862 e 1870.<br />

2

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

denaro (Argent) il cui conto connesso venne ribattezzato «Caisse» (Cassa).<br />

D’altronde, il Degranges, negoziante anch’egli, si preoccupò principalmente di semplificare<br />

il più possibile la partita doppia nella sua applicazione alle aziende individuali e ritenne<br />

quindi opportuno snellire anche l’impianto teorico della sua costruzione dottrinale ( 6 ).<br />

Collegò pertanto ai «cinque oggetti del commercio» cinque conti, che egli individuò appunto,<br />

come necessari e sufficienti per la completa tenuta della <strong>contabili</strong>tà.<br />

Questi cinque conti, strettamente connessi alla persona del titolare (negoziante), sono costituiti<br />

da «Marchandises générales» («Merci»), «Caisse» («Cassa»), «Effets à recevoir» («Effetti<br />

da ricevere»), «Effets à payer» («Effetti da pagare»), «Profits et pertes» («Profitti e perdite»).<br />

Tali conti rappresentano la trasposizione – o se si preferisce, l’interfaccia – contabile<br />

dell’imprenditore («negoziante»): ne consegue che addebitando o accreditando uno di questi è<br />

come se si addebitasse o si accreditasse il negoziante medesimo.<br />

Facile, essenziale ed efficace è anche la regola generale della <strong>contabili</strong>zzazione in partita<br />

doppia secondo questa teorica, ben sintetizzata nella massima: «débiter celui qui reçoit et créditer<br />

celui qui donne» (addebitare colui che riceve e accreditare colui che dà).<br />

Più precisamente, occorre aprire un conto per ognuno dei cinque «oggetti generali del<br />

commercio», per poi procedere ad addebitarli e ad accreditarli ogni volta che il negoziante riceve<br />

o dà degli oggetti della specie per il quale quel conto è aperto. Ciò gli consente di vedere<br />

cosa ha ricevuto o somministrato in merci, denaro, effetti da ricevere, effetti da pagare e ciò<br />

che ha perso o guadagnato.<br />

La teorica dei cinque conti generali, benché non del tutto razionale e non scevra da difetti,<br />

trovò tuttavia terreno fertile anche in Italia, oltre che per la sua innegabile semplicità ( 7 ), anche<br />

a causa della situazione politica allora vigente: il nostro Paese era infatti diviso in diversi<br />

Stati politicamente ed economicamente asserviti agli stranieri, il che aveva comportato, fra<br />

l’altro, un inesorabile decadimento dei nostri studi.<br />

Francesco Marchi fu il primo che, in questo contesto, sicuramente non incoraggiante, e a<br />

prezzo di ingenti sforzi personali – di carattere morale e materiale – cercò, riuscendovi in<br />

buona parte, di contrastare l’ormai imperante teorica degrangiana.<br />

2.3. La teorica personalistica di Francesco Marchi.<br />

Francesco Marchi ideò la sua teorica personalistica ( 8 ) in contrapposizione alla dilagante<br />

teorica dei cosiddetti «cinquecontisti» ( 9 ), ovvero dei Degranges e dei loro seguaci ( 10 ).<br />

–––––––––<br />

( 6 ) È in questa sua estrema semplificazione logica che risiede il punto debole della teoretica degrangiana,<br />

così come evidenzierà correttamente Francesco Marchi prima di proporre la propria.<br />

( 7 ) Al riguardo, il Melis ci ricorda che in Italia: «Degli autori stranieri, nessuno ebbe tanta influenza quanta<br />

ne esercitò il Degranges con la sua scuola: e le ragioni sono facili a intuirsi […] considerando che egli presentò<br />

una spiegazione molto semplicistica e semplicizzante della partita doppia in un momento in cui – da noi, più che<br />

altrove – ci si era smarriti in un’enorme moltitudine di conti». MELIS FEDERIGO, Storia della ragioneria. Contributo<br />

alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica, Dott. Cesare Zuffi Editore,<br />

Bologna, 1950, pag. 723.<br />

( 8 ) Cfr. MARCHI FRANCESCO, I cinquecontisti ovvero la ingannevole teorica che viene insegnata negli istituti<br />

tecnici del regno e fuori del regno intorno il sistema di scrittura a partita doppia, e nuovo saggio per la facile<br />

intelligenza ed applicazione di quel sistema, Tipografia Ff. Giachetti, Prato, 1867; <strong>Le</strong> scuole francese ed italiana<br />

nello insegnamento della <strong>contabili</strong>tà a scrittura completa o doppia ed a scrittura incompleta o semplice, Tipografia<br />

Ff. Giachetti, Prato 1868; La scienza e l’arte della tenuta de’ conti, Tipografia Vannini, Pescia, 1870.<br />

( 9 ) Non a caso, il suo primo e più importante lavoro – I cinquecontisti – è diviso in due parti: nella prima<br />

(pagg. 9-80) il Marchi espone la teorica degrangiana e provvede scientificamente a confutarla, evidenziandone i<br />

difetti e le incongruenze logiche; nella seconda (pagg. 81-199) propone il suo «nuovo saggio» logismologico,<br />

ovvero la sua teorica. In Francia, peraltro, quando Francesco Marchi scrisse la sua opera, l’impostazione degran-<br />

3

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

Per il Marchi i conti, qualunque sia la loro intestazione, «[…] devonsi ritenere tutti personali<br />

e tutti reali, essendo persone i Capitalisti o il Capitalista dell’azienda, persone chi prende<br />

in consegna le mercanzie ed il danaro di essa, e persone coloro che ci sono in corrispondenza»<br />

e, prosegue, che tutte queste «[…] sono realmente debitrici per quanto hanno respettivamente<br />

in Dare e creditrici per quanto hanno respettivamente in Avere dell’azienda» ( 11 ).<br />

E, al riguardo, impone la regola di «addebitare chi riceve un valore o chi di un valore divien<br />

debitore, ed accreditare chi lo dà o chi ne divien creditore» ( 12 ).<br />

Ciò posto, la teorica del Marchi prevede che con la registrazione si raggiunga, contemporaneamente,<br />

un duplice scopo: evidenziare le variazioni che si verificano nell’attivo, nel passivo<br />

e nel patrimonio netto aziendale e, contemporaneamente, evidenziare i diritti ed i doveri<br />

che hanno verso l’azienda le persone che sono in relazione con essa.<br />

I valori passivi sono così costituiti dai debiti che l’azienda ha verso terzi, detti corrispondenti,<br />

i quali contemporaneamente possiedono un diritto alla riscossione verso l’azienda, mentre<br />

i valori attivi sono rappresentati dai crediti che l’azienda vanta verso terzi, sempre detti<br />

corrispondenti – i quali, contestualmente, sono obbligati al loro pagamento – ed a cose materiali.<br />

Per queste ultime, tuttavia, si possono individuare dei consegnatari, ovvero dei responsabili<br />

delle medesime (magazziniere, cassiere, ecc.).<br />

Ne consegue che tutti i valori attivi e passivi mettono in evidenza diritti (dei corrispondenti<br />

per i debiti aziendali) o doveri (dei corrispondenti per i crediti aziendali e per i consegnatari<br />

dei beni) di terzi nei confronti dell’azienda.<br />

Il patrimonio netto scaturisce dalla somma algebrica fra attivo e passivo e rappresenta<br />

quanto spetta al proprietario (o negoziante), ovvero il diritto del medesimo a riscuotere nei<br />

confronti dell’azienda.<br />

In definitiva, registrando i diritti ed i doveri dei corrispondenti, dei consegnatari e del<br />

proprietario, si mettono anche in evidenza l’attivo, il passivo ed il patrimonio netto della<br />

combinazione produttiva.<br />

Dal punto di vista tecnico, si rende pertanto necessario aprire, nel libro mastro, un conto<br />

per ciascuna delle persone richiamate: si avranno quindi un conto acceso al proprietario e conti<br />

accesi ad ogni corrispondente e ad ogni consegnatario, tanti quanti essi sono.<br />

Una critica a tale teorica risiede nel fatto che non in tutte le aziende si riscontrano persone<br />

incaricate della custodia dei beni materiali, ma è altrettanto vero che in questi casi è il proprietario<br />

che funge anche da consegnatario: basta pertanto tenere idealmente separate queste due<br />

qualità (proprietario e agente-consegnatario) e procedere a distinte annotazioni dei diritti e dei<br />

doveri relativi in capo al medesimo.<br />

–––––––––<br />

giana stava già tramontando a favore della teorica del Vannier e dei suoi proseliti, la quale divideva, in sostanza,<br />

i conti in tre tipologie: i conti accesi al proprietario per il capitale e i profitti e le perdite, i conti accesi ai consegnatari<br />

per i valori commerciabili e i conti accesi ai corrispondenti per i debiti ed i crediti. Secondo tale impostazione,<br />

il «dare» e l’«avere» di ogni singolo conto si deve intendere come riferito non al proprietario ma alla<br />

casa di commercio, ovvero all’azienda verso la quale il proprietario è creditore del netto e dei profitti e debitore<br />

delle perdite. Come si noterà proseguendo nella lettura, la teorica del Vannier è analoga a quella del Marchi,<br />

quantomeno per l’individuazione dei soggetti – proprietario, consegnatari e corrispondenti – mentre si distingue<br />

da questa per il riferimento del «dare» e dell’«avere» all’azienda, mentre per il Marchi il «dare» e l’«avere» si<br />

riferiscono al gerente (l’amministratore).<br />

( 10 ) I seguaci più famosi del Degranges sono senz’altro il Jaclot e il Deplanque, le cui opere furono tradotte<br />

anche in Italiano. Nel nostro Paese l’impostazione cinquecontista era accettata pressoché da tutti gli studiosi<br />

dell’epoca, come si evince facilmente nel leggere le loro opere. Eppure ci sono stati casi di studiosi – famoso è<br />

quello del Parmetler – che, dopo aver letto le opere del Marchi, da accaniti sostenitori della teorica dei cinque<br />

conti si convertirono integralmente alle posizioni di quest’ultimo.<br />

( 11 ) MARCHI FRANCESCO, I cinquecontisti…, op. cit., pagg. 44-45, nota 1.<br />

( 12 ) MARCHI FRANCESCO, I cinquecontisti…, op. cit., pag. 100. Con questo, il Marchi sostituì il principio di<br />

fondo dei cinquecontisti francesi che prevedeva semplicemente di addebitare chi riceve e di accreditare chi dà.<br />

4

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

Analogo ragionamento vale qualora manchino altre figure «chiave» della teorica del Marchi<br />

( 13 ).<br />

I diritti ed i doveri delle tre categorie di soggetti sopra indicati – corrispondenti, consegnatari<br />

e proprietario – si riferiscono sempre all’azienda: se un soggetto è in debito, vuol dire<br />

che l’azienda è in credito verso il medesimo è viceversa ( 14 ).<br />

Poiché ad ogni diritto corrisponde (per la controparte) un dovere, ne deriva che la registrazione<br />

deve essere necessariamente effettuata in partita doppia, con la conseguenza che è in<br />

debito chi riceve una cosa o assume il dovere di consegnare (dare) una cosa, mentre è in credito<br />

chi dà una cosa o acquisisce il diritto di ricevere (avere) una cosa.<br />

Per maggiore chiarezza viene inoltre proposta una scissione ideale della figura del proprietario<br />

che è al contempo capitalista (ovvero, investitore nell’azienda) e gerente (ovvero<br />

amministratore dell’azienda), benché queste due figure siano spesso coincidenti (soprattutto<br />

lo erano in quell’epoca).<br />

Ciò in quanto nella figura del proprietario si individuano due distinte funzioni.<br />

Come capitalista egli è estraneo all’attività di gestione, limitandosi perciò ad immettere il<br />

capitale netto nella combinazione produttiva e a subire le conseguenze che l’amministrazione<br />

dell’azienda comporta su di esso: acquisisce quindi il diritto agli incrementi di capitale maturati<br />

(utili) e risponde dei consumi di capitale (perdite) indotti dalla gestione.<br />

Come amministratore compie gli atti amministrativi necessari per il corretto funzionamento<br />

dell’azienda e, nel far questo, si trova in rapporto con altre persone, verso le quali acquisisce<br />

dei diritti ed assume degli obblighi.<br />

Ne consegue che la figura dell’amministratore, generata dalla scissione ideale del proprietario,<br />

è un vero e proprio intermediario tra il proprietario-capitalista ed i terzi variamente<br />

coinvolti nella gestione, ovvero i consegnatari ed i corrispondenti e rappresenta pertanto<br />

l’azienda nei confronti di ognuno di questi ( 15 ).<br />

Tra il proprietario-amministratore ed i terzi (consegnatari e corrispondenti) intercorrono i<br />

rapporti di diritto-dovere dovuti all’attività amministrativa, mentre tra il proprietariocapitalista<br />

e il proprietario-amministrazione intercorrono solo rapporti connessi ai fatti modificativi<br />

del patrimonio in conseguenza della gestione ( 16 ).<br />

L’amministratore, per la sua stessa natura e funzione, non può avere un credito o un debito<br />

netto, ma il suo credito deve essere sempre uguale al suo debito.<br />

Invero, egli risponde verso il proprietario del patrimonio netto e verso i corrispondenti<br />

«creditori» del passivo, mentre sono i consegnatari ed i corrispondenti «debitori» a rispondere<br />

–––––––––<br />

( 13 ) Lo stesso Marchi al riguardo rileva quanto segue: «[…] sento dirmi, come potrà essere applicabile la<br />

partita doppia in quelle aziende in cui non vi sieno né Gerente, né Cassiere, né Magazziniere ec. come ho fatto<br />

apparir che siano nell’azienda da me supposta? Rispondo: la partita doppia […] è applicabile a tutte le Aziende<br />

[…] dalla più estesa e complicata come è quella di uno Stato, alla più piccola e semplice, qual […] è quella domestica<br />

di una Famiglia, perché in quelle Aziende ove non sieno persone diverse dal Proprietario il Gerente, il<br />

Cassiere, il Magazziniere ed altri consegnatari, come lo sono in quasi tutte le Aziende in grande ed in sociale, è il<br />

Proprietario stesso che riveste allora di ognuno di essi funzionari il carattere, e facendone le veci, ne ha pure i<br />

conti della indole di quelli propri de’ funzionari medesimi; talché come Cassiere, o come Magazziniere, o come<br />

Proprietario dell’azienda sarà sempre considerato come devon considerarsi i Corrispondenti e gli estranei consegnatari,<br />

cioè debitore per quanto ha in Dare e creditore per quanto ha in Avere di sé stesso, come Gerente<br />

dell’Azienda, che in tal qualità deve trovarsi sempre in bilancio di Dare ed Avere, mentre in ogni altra può trovarsi<br />

ancora in isbilancio». MARCHI FRANCESCO, I cinquecontisti…, op. cit., pagg. 105-106.<br />

( 14 ) Nella costruzione concettuale del Marchi non può invece verificarsi che un soggetto possa essere in credito<br />

o in debito verso un altro soggetto. In concreto, per Marchi l’azienda è il centro della vita economicoamministrativa.<br />

( 15 ) Secondo il Marchi l’amministratore rappresenta anche il proprietario nei confronti dei terzi ed i terzi nei<br />

confronti del proprietario, per cui si pone come «interfaccia» tra il primo ed i secondi e viceversa.<br />

( 16 ) Il ragionamento, ad evidenza, non cambia ma, anzi, diventa ancora più chiaro quando il proprietario è<br />

effettivamente una persona diversa dall’amministratore.<br />

5

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

verso di lui dell’attivo.<br />

Considerato che dall’equazione di bilancio si deduce che l’importo dell’attivo è uguale a<br />

quello del passivo più il netto, il credito (complessivo) dell’amministratore è sempre bilanciato<br />

dal suo debito (complessivo).<br />

E poiché i crediti ed i debiti dell’amministratore sono i debiti ed i crediti che il proprietario-capitalista<br />

ed i terzi hanno verso di lui, il suo conto si può desumere indirettamente dai vari<br />

conti aperti alle altre persone (proprietario-capitalista, consegnatari e corrispondenti) ( 17 ).<br />

Per questo motivo, diventa superfluo, se non addirittura ridondante, aprire effettivamente<br />

un conto intestato a tale persona.<br />

Ne deriva che, nella costruzione teorica del Marchi, il conto dell’amministratore, benché<br />

fondamentale in quanto «interfaccia» e intermediario fra i titolari di diritti ed obblighi, non<br />

viene effettivamente acceso, ma, per motivi di convenienza, resta sottinteso ( 18 ).<br />

In definitiva, la teorica personalistica del Marchi prevede pertanto, in ultima analisi, come<br />

necessarie due serie di conti generali: la prima accesa al proprietario, la seconda ai terzi (consegnatari<br />

e corrispondenti) ( 19 ) «[…] che si addebitano e si accreditano in modo inverso e si<br />

riferiscono all’azienda, personificata anche quest’ultima dall’amministratore o gerente, che<br />

non ha bisogno di costo espresso; ma nel suo conto sottinteso accoglie la contropartita di tutti<br />

gli altri e perciò si trova in continuo bilancio» ( 20 ).<br />

In tal modo, il Marchi ha dimostrato che «[…] la bilancia fra il conto del proprietario da<br />

una parte e i conti dei consegnatari e dei corrispondenti dall’altra, è tenuta<br />

dell’amministratore» ( 21 ) e ha pertanto gettato le fondamenta della più nota logismografia<br />

cerboniana ( 22 ).<br />

–––––––––<br />

( 17 ) L’avere dell’ipotetico conto dell’amministratore coincide pertanto con l’attivo dell’azienda, mentre il<br />

dare di tale conto coincide con il passivo dell’azienda.<br />

( 18 ) Qualora si accendesse concretamente un conto intestato all’amministratore, ne conseguirebbero quattro<br />

tipologie di rapporti: due verso il capitalista-titolare e due verso i terzi (consegnatari e corrispondenti).<br />

L’amministratore è in debito verso il capitalista-titolare del patrimonio netto e dei suoi incrementi, mentre è in<br />

credito per i suoi decrementi. È poi in credito e in debito verso i terzi rispettivamente per l’attivo ed il passivo<br />

aziendale. Come si arguisce agevolmente, i rapporti dell’amministratore nei confronti del proprietario hanno per<br />

oggetto valori astratti, mentre nei confronti dei terzi hanno per oggetto valori concreti. Ne conseguirebbe la necessità<br />

di intestare all’amministratore due distinti conti (o serie di conti) invece che uno solo: uno per i suoi debiti<br />

ed i suoi crediti verso il proprietario-capitalista, l’altro per i suoi debiti ed i suoi crediti verso i terzi. In questo<br />

modo, i rapporti tra amministratore e proprietario-capitalista evidenziano la situazione economica dell’azienda,<br />

mentre quelli tra amministratore e terzi evidenziano la situazione giuridica della medesima. A questo punto, se<br />

oltre al credito/debito delle persone che hanno interessi con l’azienda si registra anche il corrispondente debito/credito<br />

dell’amministratore viene raddoppiato il numero delle scritture necessarie e la partita si trasforma da<br />

doppia in quadrupla. Si verrebbero infatti ad aprire quattro distinti conti generali: il conto del proprietariocapitalista,<br />

il conto dell’amministratore nei suoi rapporti con il proprietario-capitalista, il conto<br />

dell’amministratore nei suoi rapporti con i terzi, il conto dei terzi (corrispondenti e consegnatari). Come si comprende,<br />

i primi due conti, così come gli ultimi due, sono antitetici fra loro, nel senso che al credito del primo corrisponde<br />

il debito del secondo e viceversa. Inoltre, il debito o il credito netto di ciascuno è lo stesso per tutti e<br />

quattro e coincide con il patrimonio netto. Pertanto, anche la partita quadrupla consente il controllo bilanciante,<br />

al pari della partita doppia, ma a differenza di quest’ultima risulta molto più complessa ed articolata. Ecco perché<br />

è preferibile evitare di accendere effettivamente un conto intestato all’amministratore. Per approfondimenti sul<br />

punto si rimanda al capitolo II, paragrafo 3.4.3.<br />

( 19 ) Nella propria confutazione alla scelta del Degranges di utilizzare cinque conti il Marchi arriva infatti,<br />

estremizzando il concetto, ad affermare che «due nelle partite doppie sono indispensabili i conti […] per ottenere<br />

il Bilancio ed il confronto delle sostanze». MARCHI FRANCESCO, I cinquecontisti…, op. cit., pag. 74.<br />

( 20 ) CECCHERELLI ALBERTO, La logismologia, op. cit., pag. 104.<br />

( 21 ) DELLA PENNA FRANCESCO, <strong>Le</strong> istituzioni <strong>contabili</strong>, parte prima, Casa Editrice Castellani, Roma, 1946,<br />

pag. 290.<br />

( 22 ) Ovviamente, non mancarono le critiche al lavoro del Marchi. Lo stesso Ceccherelli evidenzia le più rilevanti,<br />

riconoscendo però che, nonostante gli errori ivi contenuti «La teorica esposta segna […] un progresso<br />

considerevole su quelle precedenti» e, ancora, che rispetto alle diverse <strong>teoriche</strong> personalistiche dell’epoca, quella<br />

«[…] del Marchi si presenta più completa, ed è innegabile che la distinzione fra i conti aperti al proprietario e ai<br />

6

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

2.4. La teorica personalistica di Giuseppe Cerboni.<br />

Giuseppe Cerboni fu, senza dubbio, il massimo esponente della teorica «personalistica»<br />

italiana.<br />

Pur presentando molti aspetti in comune con quella del Marchi, la teorica personalistica<br />

del Cerboni è tuttavia, in buona sostanza, differente da questa.<br />

La «logismografia» ( 23 ) cerboniana si fonda sulla necessità di distinguere, all’interno<br />

dell’azienda, tre diverse qualità amministrative: possedere la proprietà e la supremazia della<br />

medesima, amministrarla e custodire le sue sostanze e risponderne materialmente ( 24 ).<br />

Ad ognuna di queste «qualità» corrisponde l’operato di specifiche persone: il proprietario,<br />

l’amministratore e i consegnatari ( 25 ).<br />

Oltre a queste, vi sono i corrispondenti, ovvero coloro che si trovano in una posizione di<br />

credito o di debito verso il proprietario.<br />

<strong>Le</strong> tre citate qualità amministrative vengono esercitate tramite un sistema di funzioni amministrative,<br />

dalle quali scaturiscono i fatti dell’amministrazione economica ( 26 ). Da questi ultimi<br />

si originano i rapporti tra le diverse persone coinvolte nella dinamica aziendale.<br />

Tali «rapporti» possono essere di tipo morale o di tipo giuridico: questi ultimi costituiscono<br />

l’esercizio economico, nel quale non si può invece tenere conto dei rapporti di carattere<br />

puramente «morale».<br />

Poiché i rapporti tra proprietario ed amministratore sono di ordine esclusivamente morale<br />

– in quanto il primo investe il secondo del potere di governo della propria azienda – nei confronti<br />

dell’amministratore non deve pertanto essere aperto nessun conto.<br />

I rapporti tra il proprietario ed i consegnatari sono invece di tipo giuridico, in quanto questi<br />

ultimi rispondono giudizialmente dei beni loro affidati.<br />

I rapporti tra il proprietario ed i corrispondenti sono anch’essi di tipo giuridico, poiché fra<br />

–––––––––<br />

consegnatari è stata accettata e ripetuta da molti e sopravvive pur oggi nelle <strong>teoriche</strong> dei personalisti formandone<br />

anzi uno dei concetti cardinali». CECCHERELLI ALBERTO, La logismologia, op. cit., pag. 105. Fra le critiche mosse<br />

all’impostazione del Marchi la più rilevante riguarda senza dubbio l’aver mantenuto o introdotto, come i cinquecontisti<br />

che aveva censurato, una serie di finzioni ed astrazioni, prima fra tutte la presenza di un conto sottinteso<br />

per l’amministratore. Non a caso tale finzione verrà poi rimossa con i successivi sviluppi della teorica personalistica<br />

italiana ad opera di Giuseppe Cerboni. Secondo il Ceccherelli, a fronte dei numerosi appunti mossi<br />

contro il Marchi, questo è il vero, unico difetto da segnalare: «[…] di non aver saputo dare quella teorica che si<br />

era ripromesso di formulare, e soprattutto di non essersi saputo liberare da quelle astrazioni e finzioni che ad altri<br />

aveva così aspramente rimproverate, e che non potranno mai sostituire i principi scientifici». CECCHERELLI<br />

ALBERTO, La logismologia, op. cit., pag. 109, il quale, peraltro, ben sintetizza (pag. 105 e segg.) le diverse critiche<br />

mosse alla teorica del Marchi dagli autori dell’epoca.<br />

( 23 ) Il termine logismografia è una parola complessa derivante dal greco che significa «descrizione ragionata<br />

dei conti», ovvero è sinonimo di «ragioneria».<br />

( 24 ) In questo paragrafo si intende semplicemente illustrare la teorica personalistica del Cerboni e non<br />

l’intero impianto della logismografia.<br />

( 25 ) Superfluo rilevare, anche in questo caso, che nella maggior parte delle aziende dell’epoca queste tre figure<br />

erano riunite nel proprietario, mentre nelle poche combinazioni produttive di dimensioni maggiori le relative<br />

funzioni potevano arrivare ad essere esercitate da due o da tre persone distinte. Anche qualora più funzioni<br />

fossero esercitate dalla medesima persona si dovrebbe comunque considerare le stesse separatamente, come se si<br />

trattasse di persone, almeno formalmente, differenti.<br />

( 26 ) I fatti dell’amministrazione economica sono raggruppabili in tre categorie a seconda che: non diano<br />

luogo a variazioni nell’entità della sostanza netta del proprietario ma semplicemente a mutazioni nei valori che<br />

la costituiscono (ad es. l’acquisto di merce in contanti); diano luogo a variazioni della sostanza netta del proprietario<br />

senza che avvengano altre mutazioni negli elementi che la costituiscono (ad es. l’incasso di un affitto); diano<br />

contemporaneamente luogo a variazioni nella sostanza netta e a mutazioni dei relativi valori (ad es. una vendita<br />

in contanti ad un prezzo superiore rispetto a quanto pagato per l’acquisto della merce). Nel primo caso abbiamo<br />

un fatto permutativo, nel secondo un fatto modificativo, nel terzo un fatto misto.<br />

7

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

di loro nascono – specularmente – diritti e doveri in conseguenza delle operazioni poste in essere:<br />

per ogni creditore si crea un debitore e viceversa.<br />

Ne consegue che le scritture riguardanti l’esercizio economico si avvalgono di conti che<br />

sono sempre di carattere giuridico e, si aggiunge, anche personale.<br />

Ciò nel senso che ogni somma movimentata a causa di un fatto amministrativo deve sempre<br />

essere registrata, contemporaneamente, a debito di una persona e a credito di un’altra.<br />

Invero, il proprietario, indipendentemente dal fatto che amministri o meno l’azienda, è, di<br />

fatto, creditore delle attività e debitore delle passività rispetto ai consegnatari ed ai corrispondenti,<br />

ovvero verso l’agenzia ( 27 ).<br />

Il credito o il debito netto del proprietario si modifica nel tempo in conseguenza di costi o<br />

ricavi, utili o perdite, connessi a fatti modificativi o fatti misti ( 28 ).<br />

I fatti permutativi, ovvero le commutazioni di oggetti costituenti il patrimonio aziendale,<br />

così come il passaggio di denaro o di oggetti da un agente o corrispondente ad un altro, nonché<br />

il consumo di una rendita simultaneo alla sua produzione – ammesso che l’importo della<br />

commutazione, del passaggio o della compensazione sia identico – non alterano né la condizione<br />

economica del proprietario né quella degli agenti e dei corrispondenti.<br />

Tale impostazione consente, nel caso di fatti misti, di procedere alla loro registrazione in<br />

due maniere differenti.<br />

Se, ad esempio il proprietario è contemporaneamente creditore di 130 verso l’agenzia<br />

(ovvero consegnatari e corrispondenti) e debitore di 100 nei confronti della medesima, si potrà<br />

procedere a registrare un credito di 130 in testa al proprietario e un debito di 100 in capo<br />

all’agenzia, oppure, limitarsi a portare la sola differenza di 30 a credito del proprietario.<br />

Scegliendo la prima impostazione scritturale si evidenzia la situazione giuridica<br />

dell’azienda, mentre con la seconda si appalesa la sua situazione economica.<br />

Per registrare entrambe le situazioni si rende necessario aprire due conti in capo al proprietario<br />

e all’agenzia: uno di tipo integrale, l’altro di tipo differenziale ( 29 ).<br />

2.5. Confronti e considerazioni critiche.<br />

<strong>Le</strong> tre <strong>teoriche</strong> personalistiche seguite in Italia nella seconda metà dell’ottocento presentano<br />

un importante tratto in comune: in tutte, infatti, i conti sono sempre intestati a persone.<br />

Ognuna di esse, però, presenta peculiari caratteristiche distintive.<br />

Nella teorica personalistica Degrangiana, i conti sono tutti riferiti al proprietario (negoziante)<br />

ed al centro dell’attenzione vengono posti i diritti ed i doveri che lo stesso ha nei confronti<br />

dei terzi con cui entra in relazione.<br />

–––––––––<br />

( 27 ) In definitiva, i conti «generali» sono di due tipi: il conto acceso al proprietario, che viene chiamato conto<br />

«patrimoniale», ed il conto acceso – insieme – ai consegnatari ed ai corrispondenti, che viene chiamato conto<br />

«dell’agenzia» o «agenziale». Si badi, questa impostazione è sostanzialmente aderente a quella del Marchi il<br />

quale, come ricordato poc’anzi, per dimostrare l’infondatezza delle <strong>teoriche</strong> «cinquecontiste» – quindi la necessità<br />

di aprire cinque conti generali – affermò che la partita doppia poteva essere tenuta con due soli conti.<br />

( 28 ) I fatti modificativi, lo ricordiamo, danno luogo a mutamenti della sostanza netta del proprietario senza<br />

tuttavia che intervengano altre variazioni negli elementi che la costituiscono, mentre i fatti misti danno contemporaneamente<br />

luogo a variazioni nella sostanza netta e a mutazioni dei relativi valori.<br />

( 29 ) Com’è evidente, il conto integrale verrà aperto a fronte di tutti i crediti e tutti i debiti intercorrenti fra il<br />

proprietario e l’agenzia (per valori di 130 e 100 nel nostro esempio), mentre il conto differenziale si aprirà solo<br />

in corrispondenza delle somme che fanno mutare il credito ed il debito netto (per un valore di 30, nel nostro esempio).<br />

I conti generali – accesi quindi, rispettivamente, al proprietario e all’agenzia – possono essere considerati,<br />

ciascuno, sotto due aspetti diversi, dal che risultano quattro conti: il conto integrale del proprietario, il conto<br />

integrale dell’agenzia, il conto differenziale del proprietario, il conto differenziale dell’agenzia. La logismografia<br />

può quindi essere tenuta anche in partita quadrupla, come d’altra parte si può ottenere una scrittura in partita<br />

quadrupla esplicitando il conto dell’amministratore impiegando la teorica personalistica del Marchi.<br />

8

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

Poiché per ognuno dei cinque conti il proprietario può risultare debitore o creditore, ad<br />

ogni accredito (o addebito) di uno di essi, dovrà necessariamente corrispondere un addebito (o<br />

accredito) di un altro conto.<br />

Ma, come sottolineato da più autori, l’artificio della personificazione dei conti utilizzato<br />

dal Degranges che riferisce tutti i conti generali al proprietario conduce ad una conclusione<br />

illogica ed errata. Invero, in ogni rilevazione contabile il proprietario finirebbe, contemporaneamente,<br />

con l’addebitare ed accreditare sé stesso.<br />

In altri termini, il proprietario paga e incassa il denaro, riceve e consegna la merce, cede e<br />

riceve gli effetti. Egli è, in sintesi, proprietario e consegnatario al tempo stesso.<br />

Se questo è, tutto sommato, accettabile in una piccola azienda, non lo è in una combinazione<br />

produttiva di più grandi dimensioni, dove si riscontra sistematicamente una scissione<br />

materiale tra il proprietario ed i consegnatari e, sempre più spesso, anche tra il proprietario e<br />

l’amministratore ( 30 ).<br />

Di tali circostanze ha tenuto opportunamente conto Francesco Marchi per la costruzione<br />

della sua teorica, giustificando il principio della costante uguaglianza tra il dare e l’avere nella<br />

partita doppia attraverso l’individuazione di due conti generali, logicamente contrapposti: il<br />

conto del proprietario ed il conto dei terzi (consegnatari e corrispondenti) ( 31 ).<br />

Inoltre, egli ha giustificato in maniera logica il meccanismo dell’addebito e dell’accredito<br />

di ogni conto individuando una figura fittizia – l’amministratore – generata dalla scissione ideale<br />

dell’imprenditore in proprietario-capitalista e, per l’appunto, amministratore, quale<br />

«intermediario» tra il proprietario-capitalista ed i terzi.<br />

La logica su cui si fonda la teorica del Marchi – quindi delle figure del proprietario in<br />

contrapposizione ai terzi consegnatari e corrispondenti, nonché dell’amministratore come entità<br />

fittizia – è stata sostanzialmente ripresa da Giuseppe Cerboni.<br />

Per questo motivo, a quest’ultimo sono state mosse pesanti accuse di plagio da parte degli<br />

eredi del Marchi.<br />

A ben guardare, tuttavia, non può non notarsi come la teorica personalistica del Cerboni,<br />

benché in molti punti simile a quella del Marchi, sia da questa profondamente diversa.<br />

Vero è che il Cerboni si è ispirato, forse anche notevolmente, alle idee innovative del<br />

Marchi, ma poi da queste si è discostato, individuando un percorso teorico personale che si<br />

basa su una concezione spiccatamente «giuridica» del patrimonio aziendale.<br />

Si pensi, inoltre, al fatto, non trascurabile, che nella teorica del Marchi viene considerato<br />

anche il conto dell’amministratore (o gerente) ( 32 ), sebbene esso sia sottinteso.<br />

L’impostazione cerboniana, invece, non ammette mai, neppure come sottinteso, il conto<br />

dell’amministratore.<br />

In merito alle somiglianze e alle aderenze fra le due impostazioni <strong>teoriche</strong>, il De Gobbis<br />

così si esprime: «Ambedue aprono conti al Proprietario, ai Consegnatari, ai Corrispondenti;<br />

tuttavia, malgrado questa coincidenza, le due <strong>teoriche</strong> [si] differenziano essenzialmente per il<br />

–––––––––<br />

( 30 ) Accettando pedissequamente l’impostazione cinquecontista si può addirittura giungere a conclusioni paradossali<br />

ed assurde. Il Mondini, ad esempio rileva che: «L’attivo dell’inventario comprende generalmente diritti<br />

reali del proprietario su cose e diritti personali verso i debitori. Ora, se aprendo i conti in base all’inventario si<br />

addebitano con giusta ragione i conti dei debitori per i crediti di conto che ha il proprietario, non si può spiegare<br />

come per i diritti reali su cose debba invece essere addebitato il proprietario nei conti di cassa, di magazzino, di<br />

mobili, ecc. La conclusione risulta allora che l’attivo dell’inventario, il quale è un completo diritto del proprietario,<br />

sarebbe rappresentato parte da conti di debito di terzi debitori, e parte da conti di debito del proprietario, si<br />

avrebbero cioè elementi positivi ed elementi negativi, il che è un massimo assurdo». MONDINI ETTORE, La teorica<br />

italiana personalistica dei metodi scritturali a partita doppia ed in logismografia, in MASSA GIOVANNI (a cura<br />

di), Monografie di ragioneria generale, Amministrazione del «Monitore dei Ragionieri», Milano, 1911, pag.<br />

279.<br />

( 31 ) Ognuno di essi si suddividerà poi in conti di dettaglio.<br />

( 32 ) Che, lo si ricorda, deriva dalla scissione del conto del proprietario in due: capitalista e, per l’appunto,<br />

amministratore.<br />

9

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

carattere e la materia del conto del Proprietario e per i rapporti intercedenti tra le varie persone,<br />

a cui i conti sono aperti» ( 33 ).<br />

Invero, mentre il Marchi suppone che i conti accesi al Proprietario, ai Consegnatari ed ai<br />

Corrispondenti non siano in relazione fra loro, ma con il conto dell’Azienda o<br />

dell’Amministratore che funziona da interfaccia, per il Cerboni, invece, le relazione di debito<br />

e di credito intercedono direttamente fra il Proprietario da una parte ed i Consegnatari ed i<br />

Corrispondenti dall’altra.<br />

Fra le teorica del Marchi e quella del Cerboni risultano pertanto differenti la natura del<br />

conto acceso al Proprietario ed il carattere dei rapporti che intercorrono tra le diverse persone<br />

a cui i conti vengono aperti.<br />

In effetti, per il Cerboni il conto del Proprietario è un conto integrale, in quanto ne sono<br />

oggetto tutti i diritti e le obbligazioni nei confronti degli Agenti e dei Corrispondenti, mentre<br />

secondo il Marchi il conto del Proprietario è un conto differenziale, poiché il suo oggetto è<br />

rappresentato solo dalla differenza tra tali diritti ed obbligazioni, in altri termini dalla differenza<br />

tra l’attivo ed il passivo; ovvero, in ultima analisi, dal capitale netto.<br />

Mentre poi il Marchi, lo ribadiamo, mette prevalentemente in evidenza la situazione economica<br />

dell’azienda, l’accento, per il Cerboni, si posa invece sulla sua situazione giuridica.<br />

Non va, infine, dimenticato che, mentre il Marchi si preoccupò esclusivamente di formulare<br />

una teorica che potesse spiegare coerentemente il funzionamento del metodo della partita<br />

doppia (tradizionale), il Cerboni andò oltre ( 34 ). Egli infatti, partendo dalla teorica personalistica,<br />

costruì un nuovo congegno contabile che, pur restando ancorato ai presupposti della partita<br />

doppia, mostra una serie di tratti distintivi che conferiscono al medesimo una qualche originalità.<br />

3. La teorica dei conti «a valore».<br />

L’invenzione, di carattere assolutamente fondamentale per lo sviluppo della nostra disciplina,<br />

della teorica dei conti «a valore» si deve a Fabio Besta.<br />

Mentre le <strong>teoriche</strong> personalistiche, ed in particolare quella Cerboniana, mettevano l’accento<br />

sui diritti ed i doveri delle persone coinvolte nella combinazione produttiva, la teorica dei conti «a<br />

valore» ( 35 ) guarda ai valori relativi ai beni costituenti il patrimonio aziendale ( 36 ).<br />

–––––––––<br />

( 33 ) DE GOBBIS FRANCESCO, Ragioneria generale…, op. cit., pag. 190.<br />

( 34 ) Al Marchi spetta senz’altro il merito di aver saputo contrastare efficacemente, in un periodo di grande<br />

crisi delle istituzioni <strong>contabili</strong> del nostro Paese, la teorica dei cinquecontisti e di avere altresì contribuito a gettare<br />

le basi per la costruzione della teorica personalistica italiana, successivamente sviluppata e perfezionata dal Cerboni.<br />

Da questo punto di vista, il Marchi può essere, in un certo senso, definito come un precursore del Cerboni.<br />

Peraltro, quest’ultimo rivolse parole di vivo apprezzamento al Marchi a seguito della pubblicazione del volume<br />

sui «cinquecontisti»: «Io me ne stava raccolto nei miei lavori nei silenziosi uffici del Ministero della Guerra,<br />

quando, sul cadere del 1867 un grido di gioia risuonò per l’aere dei ragionieri d’Italia in seguito alla pubblicazione<br />

di un libro dovuto alla mente arguta e pensosa di Francesco Marchi di Pescia», citato da: CECCHERELLI<br />

ALBERTO, La logismologia, op. cit., pag. 110. Molti ferventi cerboniani hanno però tentato di ridimensionare<br />

l’indiscusso valore del lavoro del Marchi per dare maggior risalto a quello del Cerboni. Il Bellini, ad esempio,<br />

definisce le pagine de «I cinquecontisti» come «modeste», mentre l’opera del Cerboni viene indicata come «gigantesca».<br />

Cfr. BELLINI CLITOFONTE, Il pensiero e l’opera di Giuseppe Cerboni, in AA.VV., Conferenze intorno<br />

alla vita e alle opere di Giuseppe Cerboni tenute in occasione delle onoranze tributategli dai ragionieri italiani,<br />

Tipografia Cartiere Centrali, Roma, 1914, pag. 97.<br />

( 35 ) Per inciso si rileva che la teorica dei conti «a valore» è nota anche come teorica razionalista o come teorica<br />

positivista.<br />

( 36 ) Il Besta fece derivare la propria teorica partendo dai concetti degli economisti generali ed in particolare<br />

dal valore d’uso, valore di costo, costo di produzione e valore di cambio, per poi giungere al prezzo. Afferma<br />

infatti egli stesso: «La teoria del valore e quella della moneta sono fuori dei confini della materia che io professo.<br />

Con tutto ciò, siccome la ragioneria, in quanto è arte, studia e modera la vita della ricchezza nelle aziende, e la<br />

10

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

In altri termini, non si registrano diritti e doveri, ma movimenti di attività e di passività e,<br />

di conseguenza, del netto patrimoniale.<br />

L’oggetto del conto viene così ad essere il valore del patrimonio aziendale, ovvero dei<br />

singoli elementi – attivi e passivi – che lo costituiscono e dei connessi elementi derivati da esso<br />

(il netto, comprensivo di utili e perdite) ( 37 ).<br />

Si evidenzia in tal modo la concreta situazione economico-patrimoniale dell’azienda.<br />

Peraltro, se non fosse per il valore, non si noterebbero differenze sostanziali rispetto alla<br />

teorica materialistica, che ha rappresentato la prima reazione critica rispetto a quella personalistica<br />

e che guardava agli elementi costituenti il patrimonio stesso ( 38 ).<br />

È quindi la centralità del «valore» dei conti a rappresentare la vera novità – di carattere<br />

rivoluzionario – della teorica bestana.<br />

Tutti gli elementi patrimoniali presentano infatti un «minimo comune denominatore»: la<br />

moneta di conto, la quale, appunto, costituisce l’unità di misura del valore ( 39 ).<br />

Invero, il conto, afferma il Besta, può definirsi come: «[…] una serie di scritture riguardante<br />

un oggetto determinato, commensurabile e mutabile, e aventi per ufficio di serbar memoria<br />

della condizione e misura di tale oggetto in un dato istante e dei mutamenti che va subendo,<br />

in maniera da poter rendere ragione dello stato di codesto oggetto in un tempo quale si<br />

voglia» ( 40 ).<br />

In altri termini, per il Besta il conto racchiude una serie di note relative al valore attribuito<br />

all’oggetto di riferimento in un determinato tempo, nonché le relative variazioni del medesimo.<br />

Per questo motivo, tale teorica si basa sull’assunto – di carattere fondamentale – che i<br />

conti devono essere aperti non alle persone, ma ai valori, in quanto questi sono ciò che più interessa<br />

l’obiettivo della rilevazione contabile ( 41 ).<br />

In tal modo, il patrimonio nel suo insieme diventa un aggregato commensurabile, ovvero<br />

misurabile attraverso la moneta di conto.<br />

Ciò posto, secondo la teorica «a valore» esistono tre grandi serie di conti: una accesa agli<br />

elementi attivi del patrimonio, una accesa ai suoi elementi passivi ed un’altra accesa al patri-<br />

–––––––––<br />

ricchezza solo per via del valore è commensurabile, così è d’uopo indagare secondo quali criteri e quali norme<br />

possa ottenersi nei vari casi la determinazione del valore, come, vo’ dire, si possa fare la valutazione della ricchezza<br />

che forma la dotazione di un’azienda in un dato istante e dei mutamenti che essa va, con vicenda più o<br />

meno assidua, subendo». BESTA FABIO, La ragioneria, seconda edizione riveduta ed ampliata col concorso dei<br />

professori Vittorio Alfieri, Carlo Ghidiglia, Pietro Rigobon, Parte Prima, Ragioneria generale, volume I, Casa<br />

Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1909, pag. 215.<br />

( 37 ) Nella teorica bestana non sono da considerarsi accesi al proprietario neppure i conti dello stato patrimoniale<br />

iniziale e quelli connessi ai risultati economici dell’esercizio.<br />

( 38 ) La teorica materialistica ha costituito, in un certo senso, la base di partenza per lo sviluppo della teorica<br />

dei conti «a valore». Essa si discostava infatti da quella personalistica per il fatto di osservare l’oggetto del conto,<br />

senza tuttavia riuscire a trovare un suo senso compiuto, che invece fu individuato appunto dal Besta con i<br />

conti «a valore».<br />

( 39 ) Così si esprime il Besta: «Un patrimonio […] può riguardarsi anche come un tutto di cui debba cercarsi<br />

la misura […]. Vuolsi considerare questi beni [quelli costituenti il patrimonio], non ostante la varietà loro, in un<br />

aspetto in tutti conforme, vuolsi contemplare per tutti una grandezza comune, costante, tale insomma che possa<br />

esprimersi con uno stesso denominatore. In tutti si può riguardare il valore, che è loro attributo essenziale e caratteristico,<br />

che anzi nella universalità dei casi è la sola grandezza comune a tutti; e i valori possono esprimersi<br />

omogeneamente considerando in luogo dei diversi elementi patrimoniali quantità varie di uno stesso bene fungibile,<br />

di una stessa moneta, ad esempio con le quali essi possano scambiarsi. Solo per via del valore divengono i<br />

beni economici commensurabili». BESTA FABIO, La ragioneria…, volume I, op. cit., pag. 71.<br />

( 40 ) BESTA FABIO, La ragioneria…, La ragioneria, seconda edizione riveduta ed ampliata col concorso dei<br />

professori Vittorio Alfieri, Carlo Ghidiglia, Pietro Rigobon, Parte Prima, Ragioneria generale, volume II, Casa<br />

Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, ristampa 1920, pag. 292.<br />

( 41 ) Fra l’altro, è doveroso ricordare che l’introduzione della teorica dei conti «a valore» del Besta è stata<br />

fondamentale anche per gli sviluppi successivi. Senza di essa neppure il Sistema del reddito dello Zappa avrebbe<br />

potuto vedere la luce, quantomeno nella sua forma ortodossa, poiché questo si basa proprio su tale teorica.<br />

11

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

monio netto.<br />

Rispetto ai valori iniziali, durante l’esercizio si assisterà poi ad incrementi o decrementi<br />

dei diversi elementi patrimoniali in funzione dell’attività amministrativa, la quale potrà incidere<br />

anche sul netto patrimoniale.<br />

Il sistema bilanciante della partita doppia funziona anche in questo caso, perfettamente.<br />

Tuttavia, invece di uguagliare in ogni momento, come nella teorica personalistica, crediti<br />

e debiti – in senso lato – verso corrispondenti e consegnatari (più il netto), sono i valori attivi<br />

che in ogni momento uguagliano i valori passivi (più il netto) ( 42 ).<br />

Per dimostrare tale assunto, è sufficiente riflettere su come i fatti amministrativi possono<br />

influire sul patrimonio:<br />

– aumentando e diminuendo contemporaneamente l’attivo (come nel caso dell’acquisto<br />

o della vendita in contanti di un bene);<br />

– diminuendo e aumentando contemporaneamente il passivo (come nel caso del consolidamento<br />

di un debito a breve termine);<br />

– aumentando contemporaneamente l’attivo e il passivo (come nel caso dell’acquisto di<br />

beni a dilazione);<br />

– diminuendo contemporaneamente l’attivo e il passivo (come nel caso del pagamento<br />

di un debito);<br />

– aumentando l’attivo e aumentando contemporaneamente il capitale (come nel caso<br />

della vendita di un servizio con regolamento in contanti);<br />

– diminuendo l’attivo e diminuendo contemporaneamente il capitale (come nel caso di<br />

un acquisto di un servizio con regolamento in contanti);<br />

– aumentando il passivo e diminuendo il capitale (come nel caso dell’acquisto di un<br />

servizio con regolamento a dilazione);<br />

– diminuendo il passivo e aumentando il capitale (come nel caso della «capitalizzazione»<br />

di un debito).<br />

Oltre a queste categorie di effetti si deve tenere conto dei riflessi «misti», dove l’aumento<br />

e la diminuzione degli elementi patrimoniali avviene per valori che non si compensano perfettamente,<br />

andando così ad incrementare il netto.<br />

È questo, ad esempio, il caso che si riscontra nella vendita di un bene ad un valore superiore<br />

rispetto al costo di acquisto, la quale comporta una diminuzione dell’attivo – in relazione<br />

al bene ceduto – un aumento dell’attivo – in rapporto all’entrata di denaro o alla nascita del<br />

credito – e, per la parte eccedente – un incremento del capitale.<br />

Oppure, ancora, il caso dell’acquisto di beni a dilazione con il riconoscimento di uno<br />

sconto «condizionato» ( 43 ) sul totale che comporta un aumento dell’attivo – relativo al bene<br />

acquistato – e un incremento del passivo – in relazione al sorgere del debito e, per la differenza<br />

dovuta allo sconto, un incremento di capitale.<br />

Quelle citate rappresentano tutte le diverse categorie di effetti che i fatti amministrativi<br />

possono causare sul patrimonio aziendale.<br />

Ne consegue, pertanto, che ad ogni incremento dell’attivo deve corrispondere, per il medesimo<br />

valore:<br />

– un decremento dell’attivo stesso, oppure<br />

– un incremento del passivo, oppure<br />

–––––––––<br />

( 42 ) Come si nota, la teorica bestana segna un forte punto di discontinuità, di «rottura», rispetto al personalismo<br />

contabile che, in maniera più o meno strutturata e consapevole, è stato alla base della prima forma di <strong>contabili</strong>tà<br />

in partita doppia ed è sopravvissuto per secoli, fino a quando, appunto, non ha lasciato il passo alla teorica<br />

del Besta.<br />

( 43 ) Lo sconto, lo si ricorda, può essere «condizionato» al verificarsi di un determinato evento (il raggiungimento<br />

di una determinata soglia di ordini, al pagamento anticipato rispetto alla data pattuita originariamente,<br />

ecc.) o «incondizionato», ovvero indipendente da qualsiasi circostanza. Solo nel primo caso lo sconto deve essere<br />

esplicitato in <strong>contabili</strong>tà, mentre nel secondo si rileva direttamente il valore netto relativo alla transazione.<br />

12

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

– un incremento del netto, oppure<br />

– un decremento dell’attivo e un aumento del netto, oppure<br />

– un incremento del passivo e un aumento del netto.<br />

Ad evidenza, ad un decremento dell’attivo corrispondono effetti contrari a quelli illustrati.<br />

Il ragionamento è poi esattamente speculare per quanto riguarda gli incrementi ed i decrementi<br />

del passivo.<br />

Se, quindi, nei singoli conti registriamo a sinistra gli aumenti dei valori attivi e a destra le<br />

loro diminuzioni, mentre <strong>contabili</strong>zziamo a sinistra le diminuzioni dei valori passivi (e del capitale)<br />

ed a destra i relativi incrementi, si ottiene, in ultima analisi, che il totale delle somme<br />

registrate nella medesima sezione di tutti i conti deve sempre risultare uguale alle somme registrate<br />

nell’altra sezione di tutti i conti.<br />

Come si comprende, pertanto, il meccanismo bilanciante della partita doppia funziona<br />

perfettamente anche in questo caso, ma si perdono i significati originari dei termini «dare» ed<br />

«avere» ( 44 ).<br />

Con l’avvento dei conti «a valore» i concetti di dare e di avere diventano quindi delle mere<br />

convenzioni terminologiche, da intendersi come sinonimi, rispettivamente, di «sezione sinistra»<br />

e «sezione destra» dei conti ( 45 ).<br />

4. Il contrasto tra la teorica personalistica e quella dei conti «a valore»: lo scontro dottrinale<br />

fra Giuseppe Cerboni e Fabio Besta.<br />

Come si evince dalla pagine che precedono, le differenze fra la teorica personalistica cerboniana<br />

e quella dei conti «a valore» sono notevoli.<br />

La prima apre i conti alle persone, al fine di mettere in evidenza i relativi diritti e doveri,<br />

con particolare riferimento ai loro «crediti» ed ai loro «debiti».<br />

La seconda apre i conti ai valori degli elementi patrimoniali, allo scopo di appalesare le<br />

variazioni che questi subiscono per effetto della gestione e rifiuta, pertanto, la personalità dei<br />

conti ( 46 ).<br />

Ciò si può giustificare, anche teoricamente, osservando che i consegnatari in realtà non<br />

sono responsabili dei «beni», ma del «valore» dei beni che detengono. Un analogo ragionamento<br />

vale per i corrispondenti (sia creditori che debitori), i quali hanno diritto a riscuotere o<br />

il dovere di pagare quel valore connesso al proprio credito o debito.<br />

In questo modo, i conti perdono integralmente il loro significato giuridico, proprio della<br />

teorica personalistica, per assumere invece un significato economico.<br />

E il Besta, dalla sua cattedra di Ca’ Foscari prima ancora che con i suoi libri a stampa,<br />

cercò di diffondere, tale visione.<br />

Il Masi al riguardo così si esprime: «Il Besta sin dagli inizi del suo insegnamento aveva<br />

negato il contenuto scientifico della nuova dottrina cerboniana, aveva negato che i conti fossero<br />

accesi a persone vere o fittizie e aveva scoperto che i conti nella loro intima essenza avevano<br />

un elemento indispensabile, il valore» ( 47 ).<br />

–––––––––<br />

( 44 ) Tale significato può in qualche modo considerarsi ancora pertinente solo con riferimento ai crediti ed ai<br />

debiti.<br />

( 45 ) E si perde, naturalmente, anche il concetto giuridico dei conti proprio della teorica personalistica ed in<br />

particolare di quella cerboniana.<br />

( 46 ) Anche il modus operandi nell’attività di studio e ricerca del Cerboni e del Besta era estremamente diverso.<br />

Il primo prediligeva l’approccio deduttivo, secondo il quale prima si rifletteva teoricamente sul fenomeno<br />

e poi si tentava di applicarlo alla realtà, mentre il Besta propugnava l’approccio induttivo, in base al quale prima<br />

si doveva osservare la realtà e poi da essa cercare di derivare regole generali di comportamento.<br />

( 47 ) MASI VINCENZO, La ragioneria nell’età moderna e contemporanea, testo riveduto e completato da Carlo<br />

Antinori, Giuffrè Editore, Milano, 1994, pag. 331.<br />

13

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

Pertanto, e non poteva essere altrimenti, fra la le due <strong>teoriche</strong> e fra i loro più illustri sostenitori<br />

(Cerboni e Besta) iniziò nell’ultimo ventennio del XIX secolo un aspro confronto che<br />

vide, sulle prime, uscire vincitrice la teorica tradizionale (personalistica).<br />

Solo con il XX secolo la teorica dei conti «a valore» si affermò e decretò definitivamente<br />

la soccombenza del «personalismo» contabile.<br />

Il primo scontro, invero molto duro, su larga scala tra le due diverse impostazioni <strong>teoriche</strong>,<br />

come anticipato in premessa, avvenne durante il primo congresso dei ragionieri italiani<br />

svoltosi a Roma nel mese di ottobre del 1879.<br />

E, in questa sede, i cerboniani, molto più numerosi, ebbero il sopravvento.<br />

Ciò scatenò, nell’anno successivo, la reazione del Besta, con la nota prolusione tenuta in<br />

occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 1880-81 della Scuola superiore di commercio<br />

di Venezia ( 48 ).<br />

Ma i tempi non erano ancora maturi: «Certo è da pensare che nei primi tempi in cui costruiva<br />

e diffondeva la sua nuova dottrina in ragioneria il Besta era praticamente solo o quasi,<br />

contro le dottrine personalistiche. Anche tralasciando di dire che allora il Cerboni era considerato<br />

quasi da tutti come un maestro, anzi il maestro e la stessa bibliografia in quel tempo era a<br />

favore dei personalisti, laddove pochi erano i seguaci delle teorie bestane […]. Il Besta di veramente<br />

innovatrice non ha che la memorabile Prolusione […] del 1880» ( 49 ), mentre, aggiungiamo,<br />

il Cerboni, dalla sua parte aveva, oltre che la copiosa bibliografia a suo nome, decine<br />

di scritti di suoi allievi e seguaci i quali erano fervidamente impegnati a diffondere a macchia<br />

d’olio il metodo logismografico.<br />

Negli anni immediatamente successivi, tuttavia, la «spinta» logismografica si esaurì, anche<br />

a causa del fatto che i seguaci del Cerboni, fatta eccezione per Giovanni Rossi, si preoccuparono<br />

più di applicare la teorica logismografica alle diverse tipologie di aziende piuttosto che<br />

farne progredire i contenuti in termini scientifici. E con il nuovo secolo la scuola del Besta – e<br />

la relativa teorica dei conti «a valore» – diventò dominante in tutti gli istituti tecnici e le scuole<br />

superiori di commercio del Regno.<br />

5. <strong>Le</strong> <strong>teoriche</strong> «minoritarie».<br />

5.1. Considerazioni introduttive.<br />

Come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti, le <strong>teoriche</strong> che hanno maggiormente<br />

interessato ed appassionato gli studiosi nel periodo di analisi sono state quella personalistica e<br />

quella dei conti «a valore». Tuttavia, accanto a queste due <strong>teoriche</strong> nel secondo ottocento ne<br />

sono state formulate altre – quella materialistica e quella matematica – le quali hanno avuto<br />

però, almeno sul momento, scarso seguito ( 50 ). Per completezza, oltre a queste va ricordata<br />

–––––––––<br />

( 48 ) Fra le numerose critiche mosse alla teorica personalistica (ed in particolare al Cerboni ed ai suoi studi)<br />

nella prolusione si legge quanto segue: «[…] a me sembra gravissimo errore quello di Francesco Marchi, di Giuseppe<br />

Cerboni e de’ seguaci loro, i quali, in luogo di badare a quegli organi e a quelle facoltà [si riferisce agli organi<br />

aziendali ed alle loro competenze] astraendo dalle persone, considerano a dirittura queste, e pongono<br />

l’esistenza separata di Proprietari, d’Amministratori e di Agenti come cardine di tutta la teorica di conti. Ma poiché<br />

[…] non sempre, di rado anzi, quelle persone realmente esistono le une dalle altre disunite, codesti autori,<br />

non potendo disconoscere tal fatto, sono poi costretti a supporre congiunte in una persona sola più persone distinte,<br />

tanto distinte da avere fra esse diritti e obbligazioni giuridiche. È egli possibile dare a una teorica più fragile<br />

base?». BESTA FABIO, La ragioneria. Prolusione letta nella solenne apertura degli studi per l’anno scolastico<br />

1880-81 alla R. Scuola superiore di commercio in Venezia, Tipografia dell’Istituto Coletti, Venezia, 1880,<br />

pag. 13.<br />

( 49 ) MASI VINCENZO, La ragioneria nell’età moderna e contemporanea, op. cit., pag. 333.<br />

( 50 ) La teorica matematica, è stata invece molto rivalutata nella seconda metà del XX secolo, in concomitanza<br />

con l’avvento degli elaboratori elettronici e dei relativi programmi di <strong>contabili</strong>tà.<br />

14

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

anche la teorica mista, la quale altro non è che un tentativo, in realtà non ben riuscito, di mediare<br />

fra quella personalistica e quella materialistica.<br />

In chiusura di capitolo si procede pertanto, a delinearne, seppure succintamente, le caratteristiche.<br />

5.2. La teorica materialistica.<br />

Come più illuminato interprete della teorica «materialistica» viene normalmente indicato<br />

Emanuele Pisani, inventore della Statmografia, il quale si pone, in un certo senso, a metà strada<br />

tra il Cerboni e il Besta, pur avvicinandosi – almeno dal punto di vista della teorica professata<br />

– maggiormente a quest’ultimo ( 51 ).<br />

Invero, a prima vista la teorica materialistica non risulta sensibilmente dissimile da quella<br />

dei conti «a valore», tanto che da molti studiosi viene confusa con questa.<br />

In realtà, si tratta di due <strong>teoriche</strong> ben differenti, di cui la materialistica precede, sia in termini<br />

temporali che logici, quella dei conti «a valore».<br />

Nella teorica «materialistica» si riscontrano infatti conti aperti agli elementi del patrimonio<br />

(denaro, merci, crediti, debiti, ecc., che si incrementano, si decrementano e si permutano),<br />

ma l’oggetto del conto rimane tuttavia il nome (l’intestazione) del medesimo ( 52 ).<br />

Per questo motivo, nella teorica materialistica, le voci dare e avere vengono sostituite dalle<br />

voci carico e scarico, proprio per negare fermamente la personalità dei conti e far invece<br />

apparire la loro consistenza fisica, di carattere oggettivo ( 53 ).<br />

Il meccanismo bilanciante della partita doppia risulta comunque perfettamente funzionante<br />

anche in questo caso, secondo una logica analoga a quella ricordata per la teorica dei conti<br />

«a valore», ma, come si è segnalato, l’accento si pone non sui valori, bensì sugli oggetti di osservazione<br />

(da cui la sostituzione di dare e di avere con carico e scarico).<br />

Analogamente alla teorica dei conti «a valore» la teorica materialista intende tenere sotto<br />

controllo gli elementi relativi al patrimonio aziendale: i quali possono essere attivi, passivi e<br />

differenziali.<br />

Anche in tal caso, dunque, l’oggetto del conto viene ad essere il patrimonio aziendale,<br />

ovvero i singoli elementi – attivi e passivi – che lo costituiscono ed i connessi elementi derivati<br />

da esso (il netto, comprensivo di utili e perdite).<br />

Come si comprende, quindi, dal conto, analogamente alla teorica bestana, si desumono informazioni<br />

economico-patrimoniali e non informazioni giuridiche ( 54 ). Tuttavia, alla teorica materialistica<br />

manca, per così dire, il completamento logico, costituito dal valore dei conti ( 55 ).<br />

Invero, con l’abbandono del personalismo contabile non può considerarsi sufficiente il<br />

passaggio dai conti intestati al soggetto ai conti intestati all’oggetto, ma si rende necessario riflettere<br />

anche sul valore di tali conti, come correttamente fece Fabio Besta.<br />

D’altronde, come è stato correttamente osservato: «Né autentico cerboniano né consape-<br />

–––––––––<br />

( 51 ) Si può affermare che il Besta, in un certo senso, ha migliorato l’impianto logico della teorica materialistica<br />

arricchendo il concetto di materialità, che recepisce nella sua impostazione teorica, con quello del valore.<br />

( 52 ) Nella teorica materialistica i fatti amministrativi vengono considerati in sé, indipendentemente dalle<br />

persone che li compiono: i conti sono quindi sganciati dalle persone e assumono pertanto un contenuto oggettivo.<br />

Nella teorica dei conti «a valore», si va oltre: alla materialità del conto si aggiunge il valore, che diventa addirittura<br />

predominante, in quanto diviene l’oggetto stesso dei conti.<br />

( 53 ) Neppure i conti dello stato patrimoniale iniziale e quelli accesi ai risultati economici vengono aperti al<br />

proprietario.<br />

( 54 ) Il Pisani fece però in modo che alla sua statmografia si potessero applicare sia la teorica materialistica<br />

che quella personalistica, anche contemporaneamente.<br />

( 55 ) In altri termini, la teorica materialistica guarda al patrimonio, mentre la teorica bestana guarda al «valore»<br />

del patrimonio.<br />

15

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella ad uso esclusivo degli studenti<br />

vole precursore del Besta, Pisani appare piuttosto l’anello mancante che lega due dottrine ma<br />

anche due epoche della storia del nostro paese:<br />

– il passaggio dalla teoria personalistica del Cerboni, alla teoria dei conti a valore del<br />

Besta;<br />

– il passaggio da un’economia […] agricola (in cui prevaleva l’azienda domesticopatrimoniale)<br />

ad una economia industriale in cui le aziende capitalistiche si dedicano<br />

esclusivamente ad attività industriali, bancarie e mercantili» ( 56 ).<br />

5.3. La teorica matematica.<br />

La teorica matematica fa capo a Giovanni Rossi, insigne studioso e valente logismologo.<br />

Essa fu formulata sul finire del XIX secolo e per la prima volta esposta nel Trattato dell’unità<br />

teoretica dei metodi di scrittura a partita doppia ( 57 ).<br />

Secondo tale teorica, tutti i conti sono elementi matematici e quindi su di essi è possibile<br />

effettuare le operazioni di calcolo.<br />

Invero, secondo il Rossi, indipendentemente dal suo significato economico, giuridico o<br />

amministrativo, il conto deve essere considerato nei suoi elementi quantitativi ( 58 ).<br />

–––––––––<br />

( 56 ) BONACCHI MASSIMILIANO, La missione della ragioneria: il contributo di Emanuele Pisani, in «Ritratti<br />

d’Autore n° 2», Quaderno n° 3, Area Didattica e di Ricerca in Storia della Ragioneria, Coordinatore: Giuseppe<br />

Catturi, XV Ciclo, A.A. 1999/2000, Stamperia della Facoltà di <strong>Economia</strong>, Siena, s.d., pag. 39. Similmente si era<br />

già espresso Pasquale Arena, secondo il quale: «[…] il Pisani appare […] come un soggetto di transizionecollegamento<br />

che cerca da una parte una mediazione con la corrente personalistica […] cerboniana, e da un’altra<br />

parte anticipa i principi della corrente […] bestana». ARENA PASQUALE, L’origine della Statmografia Economica<br />

come modello culturale agro-aziendale, in AA.VV., Contabilità e cultura aziendale, op. cit., pagg. 145-146.<br />

( 57 ) Cfr. ROSSI GIOVANNI, Trattato dell’unità teoretica dei metodi di scrittura in partita doppia, Stabilimento<br />

tipo-litografico degli Artigianelli, Reggio Emilia, 1895. Successivamente, venne perfezionata con il seguente<br />

volume: ROSSI GIOVANNI, Teoria matematica della scrittura doppia italiana (metodo algebrico – metodo grafico),<br />

Tipografia Popolare, Reggio Emilia, 1901.<br />

( 58 ) Sino ad ora noi abbiamo distinto il profilo economico-patrimoniale da quello giuridico dei conti. A questo<br />

punto si rende necessaria una precisazione per quanto riguarda l’ulteriore aspetto – quello amministrativo –<br />

che il Rossi ricorda nel suo volume. Egli afferma infatti che: «La materia formante obbiettivo delle scritture<br />

computistiche è […] economica, giuridica e amministrativa. In quanto è economica, si presenta sotto forma di<br />

ricchezza, di capitali, di beni di uso, di bisogni, di prodotti, di spese, di consumi, di profitti, di perdite e via discorrendo:<br />

in quanto è giuridica, si presenta sotto forma di patrimoni, di crediti, di debiti, di diritti, di obbligazioni,<br />

di competenze e simili: in quanto è amministrativa, si presenta sotto forma di beni dati in consegna e distribuiti<br />

a persone e ad organi dell’azienda, di beni consegnati ad altre aziende, di beni e di rendite da accertare, di<br />

crediti da riscuotere, di prodotti da eseguire, di debiti da pagare, di spese da soddisfare e in molte altre guise».<br />

ROSSI GIOVANNI, Trattato dell’unità teoretica dei metodi di scrittura in partita doppia, op. cit., pag. 577. La distinzione<br />

tra il significato economico, giuridico ed amministrativo dei conti si riconnette direttamente alle funzioni<br />

(economiche, giuridiche ed amministrative) dell’azienda, così come evidenziate dal Rossi in un suo precedente<br />

studio. Cfr. ROSSI GIOVANNI, L’ente economico-amministrativo studiato secondo la materia, le funzioni,<br />