Allegato 3 - Comune di Piazza Armerina

Allegato 3 - Comune di Piazza Armerina

Allegato 3 - Comune di Piazza Armerina

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

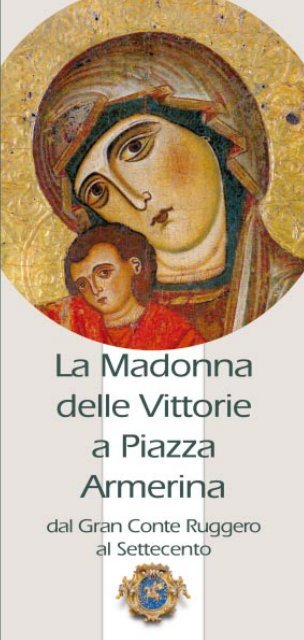

La Madonna delle Vittorie a <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />

dal Gran Conte Ruggero al Settecento<br />

Direzione e coor<strong>di</strong>namento generale<br />

Beatrice Basile<br />

Coor<strong>di</strong>namento tecnico e amministrativo<br />

Angelo Giunta<br />

Progetto scientifico e cura della mostra<br />

Maria Katja Guida<br />

Progetto espositivo e <strong>di</strong>rezione dei lavori<br />

Angelo Giunta<br />

Percorso espositivo<br />

Maria Katja Guida<br />

Realizzazione dei lavori <strong>di</strong> allestimento<br />

Associazione Domus Artis, <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />

Interventi <strong>di</strong> manutenzione opere d’arte<br />

Mario Arancio, Enna<br />

C.S.R. Restauro Beni Culturali <strong>di</strong> Riccardo Mancinelli, Roma<br />

Geraci Restauri s.r.l., Messina<br />

Giordano s.r.l., Palermo<br />

Enza Gulino, Gangi<br />

Gigantografie<br />

Magika s.r.l. <strong>di</strong> Alessandro Mancuso, Messina<br />

Pannelli <strong>di</strong>dattici<br />

Maria Katja Guida<br />

Coor<strong>di</strong>namento tecnico della sicurezza e dei trasporti<br />

Angelo Giunta<br />

Accoglienza opere e con<strong>di</strong>tion report<br />

Angelo Giunta<br />

Paolo Russo<br />

Trasporti<br />

Montenovi s.r.l., Roma<br />

Assicurazioni<br />

Axa Art<br />

Segreteria organizzativa<br />

Elisa Bonanno, Maurizio Bruno, Salvatore Lopinzino, Rosa Anna<br />

Marino, Cinzia Nicoletti, Paolo Russo, Salvatore Scalisi<br />

Catalogo a cura <strong>di</strong><br />

Maria Katja Guida<br />

Campagna fotografica<br />

Magika s.r.l. <strong>di</strong> Alessandro Mancuso, Messina<br />

Ufficio stampa<br />

Paola Nicita<br />

Comunicazione visiva e <strong>di</strong>ffusione<br />

E<strong>di</strong>topera <strong>di</strong> Antonio Cristal<strong>di</strong>, Enna<br />

Testo brochure<br />

Maria Katja Guida<br />

Contabilità<br />

Francesco Palillo<br />

Prestatori<br />

Agira, chiesa <strong>di</strong> S. Filippo, chiesa del SS. Salvatore; Bari, Pinacoteca<br />

Provinciale “Corrado Giaquinto”; Caltanissetta, chiesa dell’abbazia <strong>di</strong><br />

S. Spirito; Enna, Biblioteca Comunale, chiesa <strong>di</strong> Maria SS. della Visitazione;<br />

Gela, chiesa <strong>di</strong> Maria SS. Assunta; Messina, Museo Regionale;<br />

<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>, Archivio Storico Diocesano, Cattedrale <strong>di</strong> Maria SS.<br />

delle Vittorie, chiesa <strong>di</strong> S. Andrea, chiesa <strong>di</strong> S. Pietro, Museo Diocesano;<br />

Roma, Museo <strong>di</strong> Palazzo Venezia; Troina, chiesa <strong>di</strong> Maria SS.<br />

Assunta; Velletri, Museo Diocesano; Viterbo, Museo Civico.

DA CIPRO A PIAZZA<br />

ARMERINA<br />

Secondo la tra<strong>di</strong>zione fra l’XI e il XII secolo l’imperatore<br />

Alessio I Comneno donò al monastero <strong>di</strong> Kikko a Cipro<br />

una delle tre icone della Madonna <strong>di</strong>pinte da San Luca.<br />

L’immagine della Madonna, che prende perciò il nome <strong>di</strong><br />

Kikkotissa, è raffigurata mentre regge il Bambino sgambettante<br />

che con una mano afferra il velo della Madre; essa è<br />

ora negata alla vista dei fedeli perché ricoperta da una riza<br />

metallica e da paramenti ricamati ed ex voto che si sono<br />

sovrapposti sull’icona a partire dal XVI secolo; ma è ricostruibile<br />

sulla base delle repliche pervenuteci. La replica<br />

più antica finora conosciuta è la Madonna delle Vittorie <strong>di</strong><br />

<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>, la quale conserva l’iconografia della Kikkotissa<br />

ma assume l’epiteto delle Vittorie perché il suo arrivo<br />

in Sicilia è da collegare alle vittorie riportate dal Gran<br />

Conte Ruggero I d’Altavilla contro i Saraceni. La tra<strong>di</strong>zione,<br />

tramandata da alcune fonti seicentesche, identifica<br />

l’immagine con quella <strong>di</strong>pinta su un vessillo <strong>di</strong> seta verde<br />

che il Papa aveva donato al Gran Conte il quale lo aveva<br />

poi donato a <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> al termine delle battaglie<br />

contro i Saraceni, vinte grazie all’intercessione della<br />

Madonna. In seguito il vessillo con la Madonna sarà nascosto<br />

per <strong>di</strong>fenderlo dalle insi<strong>di</strong>e <strong>di</strong> Guglielmo il Malo e sarà<br />

miracolosamente ritrovato nella chiesa <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />

Vecchia in occasione della peste del 1348.<br />

La Madonna sarà portata in città dove il 22 ottobre 1742 Le<br />

sarà consacrata la Cattedrale in cui viene conservata.<br />

Alessio I Comneno, da una miniatura<br />

conservata in Vaticano.<br />

1

LA MADONNA DELLE<br />

VITTORIE<br />

L’iconografia dell’icona riprende quella della famosa<br />

icona della Kikkotissa <strong>di</strong> Cipro, anche se alcuni<br />

particolari la <strong>di</strong>versificano dall’originale, come la<br />

presenza <strong>di</strong> larghe bretelle legate alla cintura e l’assenza<br />

del velo rosso posto <strong>di</strong> traverso sul capo della Vergine.<br />

Quanto ai dati formali, il pittore sembra ispirarsi a una<br />

cultura <strong>di</strong> un vasto ambito me<strong>di</strong>terraneo che collegano<br />

l’icona ad altre opere esistenti sia a Cipro, che nel Sinai,<br />

che in Italia meri<strong>di</strong>onale fra la Puglia e la Campania.<br />

Secondo la tra<strong>di</strong>zione che collega l’opera al Gran Conte<br />

Ruggero, essa dovrebbe datarsi a quell’epoca, ma la critica<br />

ha più volte sostenuto una cronologia più avanzata.<br />

In questa mostra viene proposto <strong>di</strong> riferire la produzione<br />

dell’immagine all’età sveva quando sia Enrico VI che<br />

Federico II ebbero rapporti con Cipro.<br />

In particolare Federico II nel 1228 in viaggio per la VI<br />

Crociata verso Gerusalemme fa scalo a Cipro e una<br />

nuova fermata compie nel 1229 dopo la conclusione<br />

<strong>di</strong>plomatica della Crociata prima <strong>di</strong> tornare in Puglia; non<br />

meno interessanti sono altre notizie riguardanti l’Imperatore<br />

che nel 1229 confermò alcuni beni alla vicina città <strong>di</strong><br />

Aidone, sede <strong>di</strong> una chiesa dell’or<strong>di</strong>ne militare dei Templari,<br />

nel 1234 promosse la costruzione a <strong>Piazza</strong> <strong>di</strong> una Casa<br />

<strong>di</strong> Cavalieri Teutonici e nello stesso anno scelse la città<br />

come sede della Corte Nazionale per la Sicilia.<br />

2

LE REPLICHE PUGLIESI<br />

E LA MADONNA DELL’ALEMANNA A GELA<br />

1 2<br />

L’iconografia della Madonna delle Vittorie <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />

<strong>Armerina</strong> ebbe un seguito notevole in Puglia, dove<br />

il pittore Giovanni da Taranto eseguì in vari<br />

momenti tre repliche che ora si conservano a Velletri (1),<br />

a Viterbo e a Bari, tutte esposte alla mostra.<br />

La loro cultura denuncia un momento più evoluto rispetto<br />

all’icona <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> perché vi si notano sia connotazioni<br />

tipicamente pugliesi – come la forma allungata dell’ovale e<br />

le sopracciglia lunghe e <strong>di</strong>ritte – che connessioni con<br />

l’ambito campano per quella insistenza plastica che<br />

caratterizza varie icone campane del terzo quarto del<br />

XIII secolo.<br />

Anche in Sicilia alla fine dello stesso secolo o agli inizi<br />

del successivo si annovera una replica, quale può considerarsi<br />

l’interessante icona della Madonna dell’Alemanna a<br />

Gela (2); mentre a livello iconografico è anch’essa una chiara<br />

gemmazione dalla Kikkotissa <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong>, a livello stilistico<br />

denuncia nuovi collegamenti in <strong>di</strong>rezione della Madonna<br />

del Terremoto a Potenza e <strong>di</strong> alcuni passi della Madonna <strong>di</strong><br />

S. Guglielmo a Montevergine.<br />

A questo complesso <strong>di</strong> dati iconografici e stilistici è però<br />

da aggiungere che il manto della Madonna e del Bambino<br />

e soprattutto le decorazioni dorate sovrapposte sembrano<br />

denunciare un rifacimento più tardo in ambiente neobizantino.<br />

3

PREMESSE CULTURALI.<br />

IL PRIMO STRATO DEGLI AFFRESCHI<br />

DELLA CHIESA DEL GRAN PRIORATO<br />

DI SANT’ANDREA<br />

Fin dal XII secolo la circolazione <strong>di</strong> cultura me<strong>di</strong>terranea<br />

legata alle Crociate dovette mettere ra<strong>di</strong>ci ed<br />

evolversi nella Sicilia centrale anche nel settore<br />

degli affreschi: dai brani pertinenti a quella che è stata<br />

ritenuta la più antica delle fasi in<strong>di</strong>viduabili nella chiesa<br />

del Gran Priorato <strong>di</strong> Sant’Andrea a <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>, a<br />

quelli della Grotta dei Santi a Enna, ai pochi lacerti leggibili<br />

conservati nell’oratorio rupestre <strong>di</strong> Assoro.<br />

Gli affreschi della fase più antica della decorazione della<br />

chiesa del Gran Priorato <strong>di</strong> Sant’Andrea – Santa Barbara<br />

con arcangelo (fig. in alto), una Santa non ben identificabile<br />

con un angelo, un S. Martino e il povero, a cui è da aggiungere<br />

un Santo bene<strong>di</strong>cente non presente in mostra per le<br />

notevoli <strong>di</strong>mensioni – costituiscono infatti un documento<br />

importante <strong>di</strong> questa circolazione <strong>di</strong> cultura “franca”<br />

perché ricordano sia alcuni affreschi della chiesa della<br />

Panaghia a Moutoullas (Cipro), che alcune icone del<br />

Sinai, che i cicli pugliesi <strong>di</strong> Gravina, Mottola, Laterza,<br />

Monte D’Elio, che gli affreschi della chiesa <strong>di</strong> S. Nicola a<br />

Castiglione <strong>di</strong> Sicilia e quelli del castello <strong>di</strong> Paternò, tutti<br />

variamente datati tra la fine del XII e il XIII secolo.<br />

4

FRA ORIENTE<br />

E OCCIDENTE<br />

Anche gli affreschi<br />

della Grotta dei<br />

Santi a Enna si<br />

legano sia all’ambito<br />

me<strong>di</strong>orientale che a quello<br />

pugliese, al punto che<br />

certe fisionomie sono<br />

intercambiabili; in particolare<br />

la Santa coronata<br />

denuncia <strong>di</strong> essere stata<br />

<strong>di</strong>pinta in un’area che si<br />

collega ai prodotti ciprioti,<br />

sinaitici e pugliesi con un<br />

aggiornamento sulla cultura dell’Occidente in particolare<br />

nella corona gigliata. Legami sia con la koinè siciliana dell’avanzato<br />

XII secolo che con una cultura occidentale più<br />

progre<strong>di</strong>ta denunciano invece alcuni frammenti <strong>di</strong> affreschi<br />

venuti alla luce alcuni decenni fa nella chiesa <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong><br />

<strong>Piazza</strong> Vecchia in seguito all’abbattimento sulla parete<br />

destra <strong>di</strong> un muro perpen<strong>di</strong>colare ad essa; essi si presentano<br />

perciò con una forma rettangolare alta e stretta. Si tratta<br />

<strong>di</strong> tre piccole storie sovrapposte, frammentarie e poco leggibili.<br />

A iniziare dal basso è visibile un panneggio che per la<br />

decorazione a rotae attesta legami con l’ambito siciliano, ma<br />

in una versione così libera e mossa da richiamare connotazioni<br />

gotiche. Leggibile è anche la scena superiore, che per la<br />

presenza dell’arca e <strong>di</strong> alcuni operai sembra raffigurare<br />

appunto la costruzione dell’Arca <strong>di</strong> Noè (fig. in alto), in cui<br />

si colgono legami con antecedenti monrealesi ed anche con<br />

opere più evolute, in particolare con alcune immagini del<br />

Liber ad honorem Augusti <strong>di</strong> Pietro da Eboli. Tale cultura nella<br />

Sicilia centrale avrà una prosecuzione nella sconosciuta<br />

tavola con la Madonna col Bambino in trono <strong>di</strong> Troina, la<br />

quale partendo dai fatti monrealesi si evolve in <strong>di</strong>rezione<br />

delle esperienze messinesi rappresentate dal gruppo <strong>di</strong><br />

Madonne in trono <strong>di</strong> Messina e soprattutto della tavola con<br />

l’O<strong>di</strong>gitria in pie<strong>di</strong> <strong>di</strong> Lentini, a cui l’opera rimanda per vari<br />

particolari stilistici come la forma del capo e delle mani e le<br />

sottili ageminature d’oro sulla veste. Allo stesso ambito<br />

messinese sono stati collegati dalla storiografia anche alcuni<br />

oggetti preziosi come il reliquiario <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> e<br />

il pastorale e la mitra <strong>di</strong> Agira, forse provenienti da una<br />

delle se<strong>di</strong> degli or<strong>di</strong>ni gerosolimitani della città.<br />

5

LA REPLICA<br />

DI LUCA DI GALIZIA<br />

E L’INCIDENZA DELLE RIFORME<br />

Fra gli avvenimenti collegati<br />

all’icona delle Vittorie<br />

dalla tra<strong>di</strong>zione ha particolare<br />

rilievo quello tramandato<br />

dalle fonti secondo le quali all’epoca<br />

<strong>di</strong> Guglielmo I l’immagine<br />

fu nascosta. Al momento del<br />

“nascon<strong>di</strong>mento”, ne furono realizzate<br />

due repliche secondo una<br />

operazione tipica nella “vita”<br />

delle icone: una nella chiesa francescana<br />

<strong>di</strong> S. Pietro e una presso<br />

la chiesa <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />

Vecchia. Della replica <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong><br />

Vecchia non si ha traccia nelle immagini pervenuteci; il racconto<br />

sembra poggiarsi ad una certa base <strong>di</strong> verità per ciò<br />

che riguarda la replica ad affresco nella chiesa <strong>di</strong> S. Pietro<br />

(fig. in alto). A riferire ed esaltare i pro<strong>di</strong>gi dell’icona<br />

<strong>di</strong> San Pietro è soprattutto il padre francescano Pietro<br />

Tognoletto che nel Para<strong>di</strong>so serafico del fertilissimo Regno <strong>di</strong><br />

Sicilia del 1667 ce ne tramanda il racconto più ampio e<br />

circostanziato: sull’e<strong>di</strong>cola primitiva in cui era <strong>di</strong>pinta<br />

l’immagine, sul trasferimento nella nuova chiesa costruita<br />

dai Francescani Osservanti, sui miracoli da essa compiuti.<br />

Il <strong>di</strong>pinto è stato recentemente riferito al pittore<br />

Luca <strong>di</strong> Galizia che appone la sua firma sotto la Madonna<br />

dalla faccia grande nella chiesa <strong>di</strong> Sant’Andrea e che è<br />

forse autore anche del S. Agostino <strong>di</strong> Caltanissetta. Egli<br />

appare come una nuova personalità nell’ambito della<br />

pittura del Quattrocento in rapporto con pittori dell’ambito<br />

aragonese fra i quali l’autore – che potrebbe essere lo<br />

stesso Luca – della Madonna della Misericor<strong>di</strong>a nel palazzo<br />

vescovile <strong>di</strong> Teruel e della Coronación de la Virgen del<br />

Museo Lázaro Galdeano a Madrid. La ripresa del culto della<br />

Madonna delle Vittorie nel XV secolo viene in<strong>di</strong>cato come<br />

effetto delle varie riforme monastiche, fra le quali si sottolinea<br />

l’interesse dell’Osservanza Francescana ad assumere<br />

l’immagine della Kikkotissa come proprio palla<strong>di</strong>o nell’ambito<br />

<strong>di</strong> una ripresa del culto delle icone me<strong>di</strong>evali basata sulla<br />

<strong>di</strong>mostrazione della loro antichità e autenticità, anticipando<br />

così un programma che sarà enfatizzato dagli scrittori e<br />

dagli artisti dell’età della Controriforma.<br />

6

LA DIFFUSIONE DEL CULTO<br />

E DELLA TRADIZIONE<br />

IL GRAN CONTE RUGGERO<br />

Le fonti seicentesche che narrano la storia del vessillo<br />

rientrano in una programmazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione<br />

del culto della Madonna delle Vittorie basata su un<br />

mix <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni, <strong>di</strong> miracoli e <strong>di</strong> topoi che ne comprovano<br />

l’antichità e l’autenticità secondo le finalità <strong>di</strong> riabilitazione<br />

delle icone me<strong>di</strong>evali volute dalla Controriforma<br />

Cattolica in seguito al decreto tridentino De invocatione,<br />

veneratione reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus del 3<br />

<strong>di</strong>cembre 1563. Il topos fondamentale intorno a cui si<br />

articolano tutte le storie sulla Madonna delle Vittorie è<br />

l’impresa del Gran Conte Ruggero contro i Saraceni per<br />

liberare la Sicilia e la sua devozione verso la Vergine - che<br />

più <strong>di</strong> una volta interviene in suo soccorso nelle battaglie<br />

- tanto da raffigurarla sulle monete che egli fa battere in<br />

varie zecche fra la Sicilia e la Calabria.<br />

La figura <strong>di</strong> Ruggero e i fatti a lui collegati sono ricordati<br />

in varie opere figurative: dalla manta d’argento - <strong>di</strong> cui<br />

è esposto il <strong>di</strong>segno - dell’orafo don Camillo Barbavara<br />

autore anche del reliquiario del capello della Madonna; alla<br />

monumentale “macchinetta”, su cui sono scolpite le storie<br />

del Conte e dell’icona (fig. in alto); alla statuina d’argento<br />

col Conte Ruggero a cavallo; al Ritratto <strong>di</strong> Ruggero col<br />

vessillo proveniente dall’abbazia <strong>di</strong> S. Maria Latina ad<br />

Agira; alle altre opere presenti nella Cattedrale come le<br />

storie dell’immagine nel cosiddetto “coretto” e l’immagine<br />

del Conte col vessillo scolpita sulla cantoria.<br />

7

IL RUOLO DEGLI ORDINI<br />

RELIGIOSI E DELLA NOBILTÀ<br />

All’affermazione e <strong>di</strong>ffusione del culto della Madonna<br />

delle Vittorie contribuirono gli scrittori degli Or<strong>di</strong>ni religiosi,<br />

specie Gesuiti e Francescani quali Ottavio Gaetani,<br />

Rocco Pirro, Giovan Paolo Chiarandà e Pietro Tognoletto;<br />

fra questi, G. P. Chiarandà ci tramanda anche la<br />

descrizione della Madonna seguendo il De Vita B. Virginis<br />

del monaco Epifanio del IX secolo<br />

“… capillo flavo… supercilia inflexa… nasus est ei longior,<br />

labia florida, facies non rotunda, nec acuta, sed aliquanto longior,<br />

manus simul, et <strong>di</strong>giti longiores …”<br />

e pubblica alcune incisioni eseguite da Placido Donia raffiguranti<br />

Ruggero a cavallo col vessillo e la riproduzione<br />

della tavola con la Madonna.<br />

Sullo sfondo <strong>di</strong> questa intensa politica <strong>di</strong> ritorno alle<br />

immagini me<strong>di</strong>evali si verificano anche avvenimenti storici<br />

che fin dalla fine del XVI secolo e nei secoli successivi<br />

facilitano la <strong>di</strong>ffusione del culto e l’esaltazione delle immagini<br />

come l’intervento della nobiltà locale – in particolare<br />

per <strong>Piazza</strong> le cospicue donazioni e ren<strong>di</strong>te da parte del<br />

barone Marco Trigona – che rendono possibili sia decorazioni<br />

volte alla glorificazione delle immagini, anche per<br />

fini <strong>di</strong>dascalici, che ristrutturazioni e ampliamenti architettonici.<br />

Alla mostra è presente il modello ligneo della cupola<br />

della Cattedrale realizzato nel 1767 dall’architetto catanese<br />

Francesco Battaglia e il <strong>di</strong>segno relativo alla cupola<br />

attribuito al romano Nicola Giansimoni.<br />

8

Su espressa volontà <strong>di</strong> Marco Trigona, che nel 1598 nomina<br />

erede universale la principale chiesa <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>,<br />

vengono eseguite opere finalizzate all’arredo e<br />

all’arrichimento del patrimonio della chiesa per il “fastu<br />

et decoru, musica, giogalli et altri cosi necessari”.<br />

Vengono realizzate così su commissione dei fidecommissari<br />

dell’ere<strong>di</strong>tà Trigona fra il XVII e il XVIII secolo alcune<br />

opere <strong>di</strong> notevole livello come il piviale eseguito nel 1608<br />

dal ricamatore palermitano Cesare Vitali e le opere <strong>di</strong><br />

argento prima ricordate.<br />

Anche altri Or<strong>di</strong>ni esprimono la loro devozione alla<br />

Madonna delle Vittorie con donazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>pinti nelle chiese<br />

dei loro or<strong>di</strong>ni come Sant’Andrea Avellino che intercede<br />

per <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> presso la Madonna delle Vittorie della<br />

chiesa <strong>di</strong> San Lorenzo dei Teatini.<br />

La devozione all’icona continuerà anche nei secoli successivi<br />

insieme con la connessa produzione <strong>di</strong> immagini,<br />

oggetti e scritti vari dei quali fra i più recenti è il libretto<br />

del 1931 <strong>di</strong> F. <strong>Piazza</strong> Il Vessillo del Conte Ruggero e la<br />

Madonna dei Fascisti, nel quale l’autore incita Benito Mussolini<br />

a portare, come il Gran Conte Ruggero, il vessillo<br />

della Madonna delle Vittorie nelle sue battaglie.<br />

9

Regione Siciliana<br />

Assessorato Regionale Beni Culturali<br />

ed Ambientali e Pubblica Istruzione<br />

Dipartimento Regionale Beni Culturali<br />

ed Ambientali, dell'Educazione Permanente<br />

dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea<br />

Soprintendenza Beni Culturali<br />

ed Ambientali - Enna<br />

Diocesi <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />

MOSTRA<br />

<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />

• Museo Diocesano<br />

• Cattedrale<br />

• Chiesa Maria SS. <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> Vecchia<br />

dal 21 Dicembre 2009<br />

al 27 Febbraio 2010