Fabio Martini, Domenico Lo Vetro, Silvia Casciarri ... - egadimythos.it

Fabio Martini, Domenico Lo Vetro, Silvia Casciarri ... - egadimythos.it

Fabio Martini, Domenico Lo Vetro, Silvia Casciarri ... - egadimythos.it

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISTITUTO<br />

ITALIANO DI PREISTORIA<br />

E PROTOSTORIA<br />

ATTI DELLA XLI<br />

RIUNIONE SCIENTIFICA<br />

DAI CICLOPI AGLI ECISTI<br />

SOCIETÀ E TERRITORIO<br />

NELLA SICILIA PREISTORICA<br />

E PROTOSTORICA<br />

San Cipirello (PA), 16-19 novembre 2006<br />

FIRENZE 2012

ENTI PROMOTORI<br />

Ist<strong>it</strong>uto Italiano di Preistoria e Protostoria<br />

Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e P.I.<br />

Comune di San Cipirello<br />

Unione de Comuni Monreale Jetas<br />

Centro Siciliano di Preistoria e Protostoria<br />

Archeoclub di Corleone<br />

COMITATO D’ONORE<br />

A. Butt<strong>it</strong>ta, N. Bonacasa, E. De Miro, S. Lagona, V. La Rosa, G. Rizza, E. Tortorici,<br />

M. Tosi, V. Tusa, G. Voza<br />

CON IL SOSTEGNO DI<br />

Soprintendenza BB CC AA Agrigento<br />

Soprintendenza BB CC AA Caltanissetta<br />

Soprintendenza BB CC AA Catania<br />

Soprintendenza BB CC AA Enna<br />

Soprintendenza BB CC AA Messina<br />

Soprintendenza BB CC AA Palermo<br />

Soprintendenza BB CC AA Ragusa<br />

Soprintendenza BB CC AA Siracusa<br />

Soprintendenza BB CC AA Trapani<br />

Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”<br />

Museo Archeologico Regionale, Agrigento<br />

Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”, Palermo<br />

Museo Archeologico Regionale “P. Orsi”, Siracusa<br />

Museo “Agostino Pepoli”, Trapani<br />

Museo Archeologico Regionale della Villa del Casale di Piazza Armerina<br />

Museo Archeologico Regionale di Camarina<br />

Museo Archeologico Regionale di Gela<br />

Museo Archeologico Regionale Eoliano “L. Bernabò Brea”<br />

Museo della Ceramica di Caltagirone<br />

Museo di storia naturale e del carretto di Palazzo d’Aumale, Terrasini<br />

Parco Archeologico Regionale di Agrigento<br />

COMITATO SCIENTIFICO<br />

Paleol<strong>it</strong>ico e Mesol<strong>it</strong>ico: M.R. Iovino, F. <strong>Martini</strong><br />

Neol<strong>it</strong>ico: V. Tinè, S. Tusa<br />

Eneol<strong>it</strong>ico: A. Cazzella, D. Cocchi Genik, L. Maniscalco<br />

Età del Bronzo: N. Bruno, M. Cavalier, M.C. Martinelli, F. Nicoletti, E. Procelli, S. Tusa<br />

Età del Ferro: R.M. Albanese Procelli<br />

Interazioni Sicilia - Med<strong>it</strong>erraneo: A.M. Bietti Sestieri, M. Marazzi<br />

Coordinamento: S. Tusa<br />

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA<br />

C. Buccellato, A. Scuderi, A. Vintaloro, E. Viola<br />

REDAZIONE DEGLI ATTI<br />

Enrico Procelli<br />

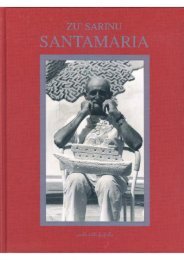

In copertina: Vaso della cultura di Serrafarlicchio<br />

© Ist<strong>it</strong>uo Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012<br />

Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenze<br />

tel. 055/2340765 - fax 055/5354821<br />

www.iipp.<strong>it</strong> - e-mail: iipp@iipp.<strong>it</strong>

FABIO MARTINI * - DOMENICO LO VETRO * - SILVIA CASCIARRI * -<br />

ANDRÉ CARLO COLONESE * - ZELIA DI GIUSEPPE * -<br />

ROSSELLA GIGLIO ** - SEBASTIANO TUSA **<br />

Primi risultati della campagna di scavo 2005<br />

a Grotta della Ucceria (Favignana, TP)<br />

IL SITO E LE RICERCHE (D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>, F. <strong>Martini</strong>)<br />

La grotta si apre sulla parete rocciosa di una rupe calcarea detta “il<br />

Grosso” nei pressi di Punta Faraglione, all’estrem<strong>it</strong>à Nord dell’isola<br />

(quota m 33 slm). Si tratta di un complesso residuale di un’ampia cav<strong>it</strong>à,<br />

in origine articolata in più camere, una delle quali presenta una galleria di<br />

fondo che termina in uno stretto e basso cunicolo (fig. 1). Dopo la prima<br />

segnalazione di G. Dalla Rosa (1870), le ricerche di J. Bovio Marconi<br />

(1952), di A. Malatesta (1957) e di G. Mannino (Bisi 1969) si lim<strong>it</strong>arono a<br />

brevi escursioni e a raccolte di superficie. Il nostro intervento nel 2005 si<br />

inserisce nell’amb<strong>it</strong>o del progetto POR Sicilia 2000-2006 Asse II, Misura<br />

2.0.1. 1 Le nuove ricerche hanno interessato soprattutto il grande ambiente<br />

principale (ambiente B) e il cunicolo di fondo (ambiente D), un saggio<br />

è stato aperto anche in una camera interna (ambiente C). Nell’ambiente<br />

A il piano di calpestio è quasi interamente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla roccia di base.<br />

Come già rilevato dal Dalla Rosa la grotta doveva possedere in origine un<br />

depos<strong>it</strong>o archeologico di circa un metro di spessore, del quale restano<br />

* Dipartimento di Scienze dell’Antich<strong>it</strong>à “G. Pasquali”, Paletnologia, Univers<strong>it</strong>à degli<br />

Studi di Firenze; Museo e Ist<strong>it</strong>uto Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”, Via S. Egidio 21, Firenze;<br />

tel. 055215788; e-mail: fmartini@unifi.<strong>it</strong>.<br />

** Soprintendenza del Mare, Assessorato per i Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione<br />

Regione Siciliana, Palazzetto Mirto, Via Lungarini, 9, 90133 Palermo; e-mail:<br />

s.tusa@regione.sicilia.<strong>it</strong>.<br />

*1 L’indagine archeologica è stata realizzata dalla cattedra di Paletnologia del Dipartimento<br />

di Scienze dell’Antich<strong>it</strong>à “G. Pasquali” dell’Univers<strong>it</strong>à degli Studi di Firenze di concerto con il<br />

Museo e Ist<strong>it</strong>uto Fiorentino di Preistoria, su incarico dell’Assessorato regionale per il BB. CC.<br />

AA. e P.I., Area Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani. Ci è grad<strong>it</strong>o ringraziare<br />

il prof. Sebastiano Tusa per averci coinvolto nel progetto e la dott.ssa Rossella Giglio, responsabile<br />

del procedimento al momento delle ricerche.

290 F. MARTINI et alii<br />

tracce a luoghi sulle pareti con molluschi terrestri e marini inglobati in<br />

placche di sedimento concrezionato 2 , riferibile al Paleol<strong>it</strong>ico superiore, al<br />

Mesol<strong>it</strong>ico e al Neol<strong>it</strong>ico. Gli eventi che sono all’origine della demolizione<br />

del depos<strong>it</strong>o originario potrebbero essere dovuti ad uno o verosimilmente<br />

a più ruscellamenti (sifoni) che dal cunicolo di fondo sono fuoriusc<strong>it</strong>i<br />

erodendo un depos<strong>it</strong>o a sabbie rossastre che sopportava la sequenza<br />

sopra detta 3 . Nell’ambiente B e soprattutto nell’ambiente D sono stati risparmiati<br />

lembi di strati concrezionati e lembi osp<strong>it</strong>ati in piccole nicchie<br />

nelle pareti che sono stati oggetto del nostro intervento.<br />

Fig. 1 - Grotta delle Uccerie: pianta della grotta e localizzazione delle trincee di<br />

scavo.<br />

*2 Scrive Dalla Rosa: «… scopersi che tutto il depos<strong>it</strong>o cost<strong>it</strong>uente il prim<strong>it</strong>ivo strato della<br />

grotta era stato levato, e solo ne esisteva una parte all’altezza di circa un metro dal suolo nel<br />

punto estremo di essa. Ve ne erano circa due metri superficiali sostenuti a modo di una tavola<br />

da un sol piede. Con ripetuti colpi potei gran parte infrangerne, ed ottenere così e conchiglie e<br />

ossa, e alcuni denti di animali e selci…».<br />

*3 Questa ricostruzione non esclude l’ipotesi di un successivo intervento ad opera di contadini<br />

locali che in epoca recente avrebbero asportato insieme al letame parte del depos<strong>it</strong>o residuo<br />

per utilizzarlo come concime.

PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 291<br />

La frequentazione della grotta durante la Preistoria e ricostruibile nel<br />

dettaglio mediante la sequenza crono-culturale messa in luce nell’Ambiente<br />

D. La serie stratigrafica giaceva sotto uno strato legato all’impiego<br />

della grotta come ricovero del bestiame sino ad oggi; al di sotto una crosta<br />

calc<strong>it</strong>ica (a) sigillava una massiciata di pietrame di medie dimensioni a<br />

spigoli vivi archeologicamente sterile. Sotto di essa il depos<strong>it</strong>o archeologico<br />

era così articolato:<br />

- strato 1: depos<strong>it</strong>o concrezionato sabbioso argilloso di colore bruno,<br />

con raro scheletro calcareo a spigoli smussati. Neol<strong>it</strong>ico;<br />

- stalagm<strong>it</strong>e b: colata calc<strong>it</strong>ica di esiguo spessore;<br />

- strato 2: depos<strong>it</strong>o concrezionato sabbioso argilloso di colore bruno<br />

scuro; è stato suddiviso in due livelli archeologici, 2A e 2B. Mesol<strong>it</strong>ico;<br />

- strato 3: depos<strong>it</strong>o concrezionato sabbioso argilloso di colore nocciola.<br />

Mesol<strong>it</strong>ico;<br />

- strato 4: depos<strong>it</strong>o concrezionato argilloso sabbioso di colore nocciola<br />

con scheletro calcareo a spigoli smussati; è stato suddiviso in quattro distinti<br />

livelli di frequentazione, 4A, B, C, D. Paleol<strong>it</strong>ico superiore (Epigravettiano<br />

finale);<br />

Sottostante allo strato 4 giaceva uno strato argilloso-limoso di colore<br />

rosso-arancio sterile di evidenze antropiche che rappresenta il tetto di un<br />

depos<strong>it</strong>o a “terre rosse” che si rinviene anche nell’ambiente B dove è stato<br />

indagato in un area di 4 mq all’interno della trincea aperta nell’atrio.<br />

Tale depos<strong>it</strong>o ha rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o pochi resti di microfauna e mammalofauna (in<br />

corso di studio).<br />

Alla sequenza descr<strong>it</strong>ta è stato possibile correlare i sondaggi effettuati<br />

in una piccola nicchia prossima la fondo grotta all’interno dello stesso<br />

ambiente D, ma priva di correlazione diretta con la precedente, e in una<br />

seconda nicchia a ridosso della parete Sud dell’ambiente B dove era in<br />

posto solo la porzione basale dello strato epigravettiano. In parete restano<br />

lembi depos<strong>it</strong>o placcato che fu oggetto delle indagini del Dalla Rosa.<br />

ECONOMIA E AMBIENTE (A.C. Colonese, Z. Di Giuseppe)<br />

L’ambiente e lo sfruttamento delle risorse naturali a Grotta delle Uccerie<br />

durante i differenti episodi di occupazione epigravettiana e mesol<strong>it</strong>ica<br />

sono in questa sede desunti dai reperti faunistici. Tuttavia, a causa di fattori<br />

tafonomici, in particolare dovuta all’intensa percolazione di stillicidio,<br />

non è stato possibile ricostruire in dettaglio le dinamiche ambientali<br />

ed culturali sulla base dei reperti stessi. Dal punto di vista economico, sia<br />

negli orizzonti epigravettiani che mesol<strong>it</strong>ici, l’attiv<strong>it</strong>à di caccia, la raccolta

292 F. MARTINI et alii<br />

di molluschi marini e a pesca 4 sono ben rappresentate e cost<strong>it</strong>uiscono, come<br />

in atri giacimenti coevi (<strong>Martini</strong> et alii in questo volume), la base dell’economia<br />

di sussistenza durante tutta la frequentazione della grotta.<br />

<strong>Lo</strong> studio preliminare della composizione faunistica a macromammiferi,<br />

attualmente lim<strong>it</strong>ato ai livelli epigravettiani, ha evidenziato associazioni<br />

simili a quelle rinvenute in s<strong>it</strong>i coevi (<strong>Martini</strong> et alii in questo volume).<br />

Equus hydruntinus, accompagnato da Bos primigenius, con cui condivide<br />

gli stessi hab<strong>it</strong>at aperti a prateria, cost<strong>it</strong>uisce più della metà del campione<br />

osseo indagato. Tali presenze, per il momento, sembrano andare a discap<strong>it</strong>o<br />

dell’associazione faunistica di tipo boschivo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da Cervus<br />

elaphus e Sus scrofa.<br />

La raccolta di molluschi marini a scopo alimentare è documentata a<br />

partire dai livelli epigravettiani ma è solo con l’occupazione mesol<strong>it</strong>ica<br />

dello strato 3 che essa è significativamente documentata, per poi ridursi<br />

progressivamente nel corso della deposizione dello strato 2. Tale fenomeno<br />

potrebbe essere legato alla risal<strong>it</strong>a del livello del mare e all’avvicinamento<br />

della linea di costa tra l’Epigravettiano finale e il Mesol<strong>it</strong>ico. La riduzione<br />

della raccolta nello strato 2 potrebbe essere dovuta a differenti<br />

episodi di occupazione della grotta, oltre che a disturbi post-deposizionali<br />

come quelli accennati in precedenza. Le specie raccolte a scopo alimentare<br />

appartengono alla biocenosi delle rocce mesol<strong>it</strong>orali superiori e inferiori,<br />

rappresentate da Trochidae e Patellidae. Osilinus turbinatus è la<br />

specie dominante in tutta la stratigrafia e il suo sfruttamento è attestato in<br />

tutte le stagioni dell’anno, sia nei livelli epigravettiano che mesol<strong>it</strong>ici, suggerendo<br />

in tal modo un occupazione antropica del s<strong>it</strong>o in tutte le stagioni<br />

(Colonese et alii in questo volume).<br />

Come in altri giacimenti paleol<strong>it</strong>ici e mesol<strong>it</strong>ici della Sicilia nord-occidentale<br />

(Colonese in questo volume a, b), nei livelli epigravettiani e mesol<strong>it</strong>ici<br />

di Grotta delle Uccerie sono presenti specie marine di piccola taglia,<br />

non eduli e tipiche delle praterie a Posidonia oceanica (Colonese et alii in<br />

questo volume). La presenza di queste piccole specie potrebbe essere il<br />

risultato dell’introduzione nella grotta, da parte dell’uomo, di piante marine<br />

utilizzate come giacigli, combustibile o per la produzione di manufatti<br />

(es. cordame, reti e ceste). (Vellanoweth 2003)<br />

*4 <strong>Lo</strong> studio dell’<strong>it</strong>tiofauna è attualmente in corso.

PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 293<br />

LE INDUSTRIE LITICHE DELL’EPIGRAVETTIANO E DEL MESOLITICO<br />

(D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>, F. <strong>Martini</strong>)<br />

I livelli epigravettiani (strato 4)<br />

Per questo studio viene presa come riferimento la sequenza del fondo<br />

grotta, accorpando i materiali degli altri due settori che sono con buona<br />

approssimazione riferibili stratigraficamente agli stessi orizzonti. Nel fondo<br />

grotta lo strato 4 comprende una serie di esigui livelli (da 4A a 4D;<br />

non è stato possibile definire se si tratta o meno di paleosuperfici con<br />

l’esclusione di 4B che conteneva una struttura di combustione) per i quali<br />

sono state ottenute tre misure radiometriche:<br />

4C: 12.958±90 BP (cal 13.750-13.000 a.C.) 5<br />

4D: 13.191±120 BP (cal 14.200-13.200 a.C.)<br />

4E: 12.933±75 BP (cal. 13.700-13.000 a.C.)<br />

I quattro livelli sono stati accorpati in due orizzonti uno superiore (4A,<br />

B, C) e uno inferiore (4D, E) coerentemente con le indicazioni provenienti<br />

dallo studio delle industrie l<strong>it</strong>iche.<br />

<strong>Lo</strong> scavo ha rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o alcune centinaia di reperti l<strong>it</strong>ici tra strumenti r<strong>it</strong>occati<br />

(fig. 2), manufatti non r<strong>it</strong>occati, nuclei e scarti di lavorazione. Sotto<br />

l’aspetto tecnologico i due orizzonti si presentano omogenei; i dati preliminari<br />

attestano per entrambi i casi una scheggiatura, abbastanza standardizzata<br />

e poco elaborata, volta alla produzione di supporti laminari<br />

(lame più o meno regolari, sovente larghe, e lamelle) con sfruttamento<br />

prevalente di nuclei prismatici ad un piano di percussione (raramente i<br />

piani sono due) talvolta preparato; è attestata la presenza di nuclei subpiramidali.<br />

La selce è verosimilmente di provenienza locale rappresentata<br />

da diverse varietà, tutte di ottima qual<strong>it</strong>à 6 . È documentato sia lo sfruttamento<br />

di ciottoli sia di noduli e anche probabilmente di blocchi di distacco<br />

da liste. Si nota una differenziazione tra i supporti utilizzati per gli<br />

strumenti comuni, che sono larghi e molto larghi, anche poco regolari,<br />

usati soprattutto per grattatoi e raschiatoi lunghi (in qualche caso sono<br />

utilizzati anche schegge e lame di primo déb<strong>it</strong>age), e quelli destinati a<br />

confezionare i dorsi e alcune troncature per i quali si registra l’utilizzo di<br />

lamelle anche strette a morfologia più regolare e simmetrica, verosimilmente<br />

ottenute durante la fase terminale di sfruttamento dei nuclei. La<br />

*5 Quando non espressamente indicato tutte le date menzionate nel testo sono state calibrate<br />

con deviazione a 2s utilizzando il software OxCal ver. 3.10 basato sui dati atmosferici di<br />

Reimer et alii 2004.<br />

*6 La presenza di selce sulla Montagna Grossa è ben documentata in letteratura (Agnesi et<br />

alii 1993; Malatesta 1957; Carta geologica d’Italia, foglio 256).

294 F. MARTINI et alii<br />

Fig. 2 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 4: 1-6) grattatoi frontali;<br />

7-11) raschiatoi lunghi; 12) troncatura; 13) becco; 14) punta a dorso;<br />

15, 16) frammenti di dorso; 17, 18) geometrici (dis. L. Baglioni).<br />

tecnica del microbulino è documentata da alcuni residui che concernono<br />

sia supporti laminari probabilmente microl<strong>it</strong>ici e stretti sia lame larghe di<br />

taglia maggiore.<br />

Per quanto riguarda gli strumenti l’assetto tipometrico, considerato<br />

nell’insieme dei due orizzonti, è caratterizzato da pezzi di piccole dimensioni<br />

(54,1%) segu<strong>it</strong>i da quelli di medie dimensioni (28,3%), microl<strong>it</strong>i

PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 295<br />

(15,3%) e molto rari ipermicrol<strong>it</strong>i (2,4%). Nel dettaglio, nel passaggio<br />

dall’orizzonte inferiore al superiore si coglie un aumento del microl<strong>it</strong>ismo<br />

in generale (microl<strong>it</strong>i sommati agli ipermicrol<strong>it</strong>i: da 12,1% a 23,2%) a<br />

scap<strong>it</strong>o delle medie dimensioni. L’indice di laminar<strong>it</strong>à complessivo degli<br />

strumenti è alto soprattutto nello strato inferiore (circa 70%), con una<br />

flessione al passaggio all’orizzonte superiore 7 .<br />

L’industria l<strong>it</strong>ica dell’orizzonte inferiore comprende 136 tipi primari.<br />

Dal punto di vista strutturale i caratteri principali sono: il primo rango<br />

del Substrato (42,6%) e al suo interno l’incidenza dei raschiatoi lunghi<br />

che sono dominanti (le modal<strong>it</strong>à di scavo con martello elettrico hanno<br />

portato alla frammentazione di molti manufatti) e di raschiatoi corti e<br />

denticolati molto meno importanti; lo sviluppo degli Erti differenziati, soprattutto<br />

ad opera di troncature e secondariamente di dorsi, mentre i<br />

geometrici sono appena rappresentati; lo sviluppo di grattatoi, soprattutto<br />

lunghi con buona presenza di forme carenate.<br />

I raschiatoi lunghi, che cost<strong>it</strong>uiscono il gruppo strutturalmente più forte,<br />

sono otttenuti su supporti per lo più poco regolari e tendenzialmente<br />

slanciati, alcuni sono larghi e al lim<strong>it</strong>e con le schegge laminari. La lavorazione<br />

è sia periferica sia profonda generalmente parziale; tra i r<strong>it</strong>occhi<br />

profondi si registra una buona percentuale di pezzi a lavorazione accurata,<br />

totale, talora bilaterale. Da segnalare la presenza di punte a lavorazione<br />

accurata e invadente, ben simmetriche anche in associazione con grattatoi.<br />

Le troncature sono soprattutto profonde, sia normali (5,2%) sia<br />

oblique (4,4%), ben sviluppate anche quelle marginali (7,4%). Sono più<br />

spesso accurate, profonde e totali. All’interno di questa lavorazione<br />

profonda va ricordato anche l’analogo stile dei becchi. Le armature comprendono<br />

essenzialmente strumenti a dorso (14,0%), quasi esclusivamente<br />

punte a dorso (5,9%) (molti sono i frammenti indeterminabili) soprattutto<br />

PD4. Si tratta di elementi di dimensioni piccole e più raramente microl<strong>it</strong>iche,<br />

sia larghi sia stretti, sempre slanciati con alto indice di allungamento.<br />

Il r<strong>it</strong>occo e tendenzialmente subrettilineo o a convess<strong>it</strong>à poco accentuata.<br />

L’unico geometrico è un romboide di grossa taglia, ricavato da<br />

frammento di grande lama a lati paralleli, (doppio piquant-triedre) con<br />

due troncature oblique ben marcate. Il gruppo dei grattatoi cost<strong>it</strong>uisce<br />

uno degli elementi distintivi di questa industria; sono caratterizzati da<br />

un’ampia variabil<strong>it</strong>à a livello di tipo secondario, sia in relazione al supporto<br />

(simmetria, laminar<strong>it</strong>à etc.), sia alla morfologia del fronte, sia anco-<br />

*7 Queste osservazioni in senso evolutivo del assetto tipometrico sono da considerarsi indicative<br />

a causa del basso numero di strumenti soprattutto nell’orizzonte superiore.

296 F. MARTINI et alii<br />

ra all’importanza del r<strong>it</strong>occo latrale. Si tratta di forme lunghe ampiamente<br />

prevalenti sulle corte (Gfl/Gfc 8,5), anche su supporto laminare slanciato<br />

tendenzialmente regolari, con fronte sempre accurato, molto convesso o<br />

poco convesso, in asse, i margini sono rettilinei o sinuosi, talora convergenti<br />

alla base, alcuni pezzi carenati, riprendono i caratteri generali di<br />

quelli piatti, non mancano i pezzi composti e quelli multipli. I bulini, di<br />

scarso peso strutturale, vanno ricordati in quanto si allineano con lo stile<br />

generale dell’industria legato alle dimensioni considerevoli, all’utilizzo di<br />

supporti su lama; la lavorazione è più spesso poco elaborata a stacchi unici.<br />

La tecnica del microbulino è documentata da alcuni residui che concernono<br />

sia supporti laminari probabilmente microl<strong>it</strong>ici e stretti sia lame<br />

di taglia maggiore larghe.<br />

L’industria l<strong>it</strong>ica r<strong>it</strong>occata dell’orizzonte superiore comprende 67 tipi<br />

primari, con un assetto che sembrerebbe non molto diverso da quello<br />

dell’orizzonte inferiore. Questa possibile omogene<strong>it</strong>à quant<strong>it</strong>ativa pare<br />

convalidata anche dai caratteri stilistici dei singoli gruppi anche se si ravvisano<br />

alcuni elementi che insieme al dato tipometrico sopra descr<strong>it</strong>to potrebbero<br />

testimoniare una certa dinamica evolutiva. Registriamo un aumento<br />

dei grattatoi corti che tuttavia restano minor<strong>it</strong>ari rispetto ai lunghi,<br />

una degressione dei raschiatoi lunghi e dei denticolati e degli strumenti a<br />

dorso. Tra i reperti più significativi si segnala, un geometrico (Gm5 tendente<br />

a Gm8), microl<strong>it</strong>ico, a lavorazione molto marcata, su porzione di<br />

lama larga e spessa che trova confronti all’Acqua F<strong>it</strong>usa.<br />

I due orizzonti di Uccerie, sostanzialmente omogenei, rappresentano<br />

un’importante nuova acquisizione nell’amb<strong>it</strong>o dell’Epigravettiano finale<br />

siciliano in quanto portano a definire la presenza sull’isola attorno a<br />

13.000 anni orsono (non calibrata) di uno stadio industriale ben defin<strong>it</strong>o,<br />

organico, con aspetti peculiari che lo differenziano da altri stadi più recenti<br />

documentati sia nella Sicilia occidentale sia nella parte orientale<br />

(<strong>Martini</strong> et alii 2007; <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong> e <strong>Martini</strong> in questo volume).<br />

Sono alcuni caratteri sia quant<strong>it</strong>ativi sia stilistici a creare una fisionomia<br />

specifica: a livello strutturale il Substrato domina sugli Erti differenziati; di<br />

rilievo sono lo scarso sviluppo dei dorsi e la presenza irrilevante di geometrici<br />

rappresentati da forme trapezoidali e romboidali; le punte a dorso sono<br />

microl<strong>it</strong>iche e piccole, su supporto tendenzialmente lamellare e slanciato;<br />

la convess<strong>it</strong>à del dorso è poco accentuata; lo sviluppo dei grattatoi, con<br />

forme lunghe prevalenti, variabili a livello di tipi secondari, e la presenza<br />

significativa di grattatoi spessi; l’alto valore delle lame; la lavorazione accurata<br />

e invadente, che concerne quasi tutti i gruppi tipologici, soprattutto<br />

grattatoi, lame, troncature, punte; l’alta laminar<strong>it</strong>à complessiva che coinvolge<br />

tutti i gruppi tipologici, anche con elementi molto slanciati.

PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 297<br />

I livelli mesol<strong>it</strong>ici (strati 2 e 3)<br />

Gli strati 2 e 3 testimoniano una presenza umana in grotta durante il<br />

Mesol<strong>it</strong>ico; questa fase è documentata in base alle due misure radiometriche,<br />

in quanto il materiale è estremamente scarso.<br />

Come per la fase epigravettiana anche nei livelli mesol<strong>it</strong>ici è attestato<br />

l’utilizzo di diverse varietà di selce locale di buona qual<strong>it</strong>à in forma di<br />

ciottoli, noduli e liste. Dal punto di vista tecnologico registriamo la presenza<br />

di nuclei poliedrici molto sfruttati di dimensioni ridotte e una prevalenza<br />

della componente microl<strong>it</strong>ica su scheggia e su lamella.<br />

<strong>Lo</strong> strato 3, datato a 8.320±85 BP (7.550-7.130 a.C.), ha rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o pochi<br />

manufatti tra i quali alcuni r<strong>it</strong>occati; al loro interno emergono alcuni<br />

grattatoi (fig. 3), in due casi di medie dimensioni associati ad elementi<br />

corti di piccole dimensioni di cui uno frontale a morfologia tettiforme<br />

(fig. 3, n. 4) che rimanda a modelli mesol<strong>it</strong>ici peninsulari (cfr. Sauveterriano).<br />

I raschiatoi sono di taglia media e a lavorazione non invadente, un<br />

B6 è microl<strong>it</strong>ico. Si rileva la presenza di un microbulino su microlamella.<br />

<strong>Lo</strong> strato 2, datato a 7.998±80 BP (7.090-6.650 a.C.), è stato altrettanto<br />

avaro di manufatti. Tra i r<strong>it</strong>occati (fig. 4) compaiono alcuni raschiatoi<br />

di piccole dimensioni e un grattatoio corto ma soprattutto va segnalata la<br />

presenza di due frammenti di dorso, uno microl<strong>it</strong>ico spesso e poco accurato<br />

l’altro microl<strong>it</strong>ico stretto.<br />

Il materiale degli strati 2 e 3 non permette una diagnosi esaustiva; possiamo<br />

solo indicare la presenza di alcuni elementi che per i caratteri tecnotipologici<br />

potrebbero rimandare agli insiemi che sono stati attribu<strong>it</strong>i al filone<br />

di tradizione epigravettiana (<strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong> e <strong>Martini</strong> in questo volume).<br />

Fig. 3 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 3: grattatoio frontali lunghi<br />

e corti (foto D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>).

298 F. MARTINI et alii<br />

Fig. 4 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 2: 1, 2) nuclei; 3, 4) grattatoi;<br />

5, 6) frammenti di dorso. (foto D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>).<br />

LA FREQUENTAZIONE NEOLITICA (S. <strong>Casciarri</strong>, D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>)<br />

Le evidenze neol<strong>it</strong>iche sono contenute nello strato 1, per il quale è stata<br />

ottenuta su carbone vegetale la misura radiometrica pari a 5.921±50<br />

BP (4.940-4.690 a.C.). Nell’industria l<strong>it</strong>ica, in ver<strong>it</strong>à poverissima, si registra<br />

come nelle fasi precedenti l’utilizzo di selce locale raccolta in affioramento<br />

e in deposizione secondaria; tra i supporti sono presenti lame e lamelle<br />

molto regolari a sezione triangolare e trapezoidale. Tra i manufatti<br />

r<strong>it</strong>occati (fig. 5), oltre a qualche troncatura, ad alcuni raschiatoi (sia su lama<br />

che su scheggia) e a un denticolato a r<strong>it</strong>occo poco accurato, si segnalano<br />

due grattatoi su supporto massiccio e irregolare e un trapezio ipermicrol<strong>it</strong>ico<br />

di buona fattura.<br />

La ceramica (fig. 6) comprende pochi ma significativi frammenti tra i<br />

quali compaiono alcuni elementi decorati. Gli impasti utilizzati sono di tipo<br />

grossolano e depurato, i primi presentano superfici sommariamente lisciate,<br />

con tracce di lisciatura sulle pareti interne, di colore arancio in superficie<br />

e nero sulle fratture, quelli depurati si distinguono per un aspetto<br />

più compatto, con superfici lisciate di colore grigio-arancio. Tra gli impasti<br />

grossolani, di cui non è stato possibile riconoscere una serie formale di<br />

appartenenza, sono presenti due frammenti a pareti spesse, decorati<br />

esternamente da profonde incisioni. Sul frammento più significativo le incisioni<br />

sono disposte in maniera poco ordinata e seguono un andamento

PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 299<br />

Fig. 5 - Grotta delle Uccerie, industria l<strong>it</strong>ica dello strato 1: 1, 2) grattatoi; 3) troncatura;<br />

4) geometrico; 5) lamella non r<strong>it</strong>occata. (foto D. <strong>Lo</strong> <strong>Vetro</strong>).<br />

Fig. 6 - Grotta delle Uccerie, reperti ceramici decorati dello strato 1: ceramica ad<br />

impasto grossolano con decorazione a solchi profondi; 2-5) ceramica ad<br />

impasto depurato decorata con motivi incisi (dis. S. <strong>Casciarri</strong>).<br />

subparallello, sembrano essere state esegu<strong>it</strong>e con uno strumento a punta<br />

rettangolare o circolare che ha lasciato segni di striature nella solcatura<br />

(fig. 6, n. 1). Tra gli impasti depurati è stato possibile ricostruire una forma<br />

a carena arrotondata (di morfologia globulare schiacciata) di grandi<br />

dimensioni (Ø 340 mm ca), ad orlo non distinto dir<strong>it</strong>to su cui si è conservato<br />

parte dell’attacco dell’ansa a nastro, impostata dall’orlo al punto di<br />

massima curvatura della parete. La decorazione è caratterizzata da linee

300 F. MARTINI et alii<br />

incise con motivi a “chevrons” che partono da una linea orizzontale incisa<br />

poco sotto l’orlo e da motivi angolari paralleli, esegu<strong>it</strong>i sulla parte di<br />

ansa conservata (parte del nastro e punto di imposta inferiore) (fig. 6, n.<br />

5). Altri tre frammenti di parete ad impasto depurato con spessori sottili<br />

si presentano decorati da motivi incisi (fig. 6, nn. 2-4). In due frammenti i<br />

motivi, forse triangolari, sono camp<strong>it</strong>i da linee incise parallele ed angolari<br />

(fig. 6, nn. 3, 4). Per un inquadramento cronologico e culturale dell’industria<br />

ceramica di Grotta delle Uccerie si propone un confronto con il materiale<br />

proveniente dalla Grotta del Kronio di Sciacca (Agrigento), (Tinè<br />

1971; Maggi 1976-77) in particolare con il livelli neol<strong>it</strong>ici (liv. 8-14) della<br />

fase IVb, attribuibilie alla facies “impresse evolute” di stile Kronio classico<br />

(Tinè et alii 1994). Tra le forme tipiche del Kronio classico è ben inseribile<br />

la tazza carenata con ansa a nastro decorata da incisioni di Grotta<br />

delle Uccerie. Risultano inoltre confrontabili i tipi di impasto (grossolano<br />

e depurato) e le decorazioni incise, con bande e motivi triangolari.<br />

L’assenza di ceramica dipinta di stile Capri e Serra d’Alto a Grotta delle<br />

Uccerie, presente invece nello strato IVa di Grotta del Kronio e caratterizzante<br />

lo stile successivo evoluto, può essere una ulteriore conferma per<br />

l’attribuzione del materiale allo stile del Kronio classico 8 .<br />

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />

BISI A. M. 1969, Favignana e Marettimo (Isole Egadi). Ricognizione archeologica,<br />

Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antich<strong>it</strong>à,<br />

serie VIII, vol. XXIII, pp. 316-340.<br />

BOVIO MARCONI J. 1952, Isole Egadi. Esplorazioni archeologiche a Levanzo e Favignana,<br />

Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antich<strong>it</strong>à,<br />

serie VIII, vol. VI, pp. 185-199.<br />

COLONESE A.C. in questo volume-a, Molluschi marini in depos<strong>it</strong>i antropici: il caso<br />

di Grotta d’Oriente (Favignana).<br />

COLONESE A.C. in questo volume-b, <strong>Lo</strong> sfruttamento dei molluschi mesol<strong>it</strong>orali:<br />

evidenze mesol<strong>it</strong>iche a Grotta di Cala Mancina (S. V<strong>it</strong>o lo Capo - Trapani).<br />

COLONESE A.C., ZIVERI P., TROELSTRA S. in questo volume, Primi dati sulla stagional<strong>it</strong>à<br />

di raccolta di Osilinus turbinatus (von Born, 1778; Gastropoda, Prosobranchia)<br />

a Grotta d’Oriente (Favignana), Grotta delle Uccerie (Favignana) e<br />

Grotta di Cala Mancina (S. V<strong>it</strong>o <strong>Lo</strong> Capo).<br />

DALLA ROSA G. 1870, Ricerche Paleotnologiche nel l<strong>it</strong>orale di Trapani, Parma.<br />

*8 Nei paragrafi a più nomi il contributo degli Autori è equivalente.

PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 301<br />

LO VETRO D., MARTINI F., in questo volume, Il Paleol<strong>it</strong>ico e il Mesol<strong>it</strong>ico in<br />

Sicilia.<br />

MAGGI R. 1976-77, Gli scavi nelle Stufe di San Calogero sul Monte Kronio, Kokalos<br />

22-23, pp. 510-518.<br />

MALATESTA A. 1957, Terreni faune e industrie quaternarie nell’Arcipelago delle<br />

Egadi, Quaternaria, IV, pp. 165-257.<br />

MARTINI F., LO VETRO D., COLONESE A. C., DE CURTIS O., DI GIUSEPPE Z., LO-<br />

CATELLI E., SALA B., 2007, L’Epigravettiano finale in Sicilia, Atti della Tavola<br />

rotonda: L’Italia tra 15.000 e 10.000 anni fa. Cosmopol<strong>it</strong>ismo e regional<strong>it</strong>à nel<br />

Tardoglaciale, Firenze 18 Novembre 2005, pp. 209-254.<br />

MARTINI F., LO VETRO D., COLONESE A. C., CILLI C., DE CURTIS O., DI GIUSEP-<br />

PE Z., GIGLIO R., LOCATELLI E., SALA B., TUSA S. in questo volume, Primi risultati<br />

sulle nuove ricerche stratigrafiche a Grotta d’Oriente (Favignana, Trapani).<br />

Scavi 2005.<br />

REIMER P.J., BAILLIE M.G.L., BARD E., BAYLISS A., BECK J.W., BERTRAND C.J.H.,<br />

BLACKWELL P.G., BUCK C.E., BURR G.S., CUTLER K.B., DAMON P.E.,<br />

EDWARDS R.L., FAIRBANKS R.G., FRIEDRICH M., GUILDERSON T.P., HOGG<br />

A.G., HUGHEN K.A., KROMER B., MCCORMAC G., MANNING S., BRONK RAM-<br />

SEY C., REIMER R.W., REMMELE S., SOUTHON J.R., STUIVER M., TALAMO S.,<br />

TAYLOR F.W., VAN DER PLICHT J., WEYHENMEYER C.E. 2004, IntCal04 terrestrial<br />

radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, Radiocarbon, 46 (3), pp.<br />

1029-1058.<br />

TINÈ S. 1971, <strong>Lo</strong> stile Kronio in Sicilia, lo stile di Ghar Dhalam a Malta e la successione<br />

del Neol<strong>it</strong>ico nelle due isole, AttiIIPP XIII, Firenze, pp. 75-88.<br />

TINÈ S., TINÈ V., TRAVERSO A. 1994, La campagna di scavo del 1986 nell’Antro<br />

Fazello del complesso “Stufe di San Calogero” del Monte Kronio di Sciacca<br />

(AG), in TUSA S., a cura di, La Preistoria del basso Belice e della Sicilia meridionale<br />

nel quadro della preistoria siciliana e med<strong>it</strong>erranea, pp. 245-262.<br />

VELLANOWETH R.L., LAMBRIGHT M.R., ERLANDSON J.M., RICK T.C. 2003, Early<br />

New World mar<strong>it</strong>ime technologies: sea grass cordage, shell beads, and a bone<br />

tool from Cave of the Chimneys, San Miguel Island, California, USA, Journal of<br />

Archaeological Science 30, pp. 1161–1173.<br />

RIASSUNTO. - PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA<br />

DELLE UCCERIE (FAVIGNANA, TP). - Le ricerche nella Grotta delle Uccerie hanno<br />

messo in luce una sequenza stratigrafica con livelli dell’Epigravettiano finale, del<br />

Mesol<strong>it</strong>ico e del Neol<strong>it</strong>ico antico. Dal punto di vista economico, sia negli orizzonti<br />

epigravettiani che mesol<strong>it</strong>ici, l’attiv<strong>it</strong>à di caccia, la raccolta di molluschi marini<br />

e la pesca cost<strong>it</strong>uiscono, come in atri giacimenti coevi, la base dell’economia<br />

di sussistenza. La raccolta di molluschi marini a scopo alimentare diviene significativa<br />

a partire dall’occupazione mesol<strong>it</strong>ica dello strato 3. Il complesso epigravettiano,<br />

datato a circa 13.000 BP, indica una fase originale che potrebbe rappresen-

302 F. MARTINI et alii<br />

tare l’aspetto più antico sinora documentato sull’isola. L’industria mesol<strong>it</strong>ica,<br />

non abbondante, potrebbe riferirsi alla facies di tradizione epigravettiana. La frequentazione<br />

neol<strong>it</strong>ica si riferisce, sulla base dell’indicatore ceramico, alla facies<br />

“impresse evolute” di stile Kronio classico.<br />

RÉSUMÉ. - PREMIERS RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE FOUILLES 2005 DI GROT-<br />

TA DELLE UCCERIE (FAVIGNANA, TP). - Les recherches dans la Grotta delle Uccerie<br />

ont mis en évidence une séquence stratigraphique avec niveaux de<br />

l’Epigravettien final, du Mésol<strong>it</strong>hique et du Néol<strong>it</strong>hique ancien. Au point de vue<br />

de l’économie, dans les horizons so<strong>it</strong> épigravettiens que mésol<strong>it</strong>hiques, la chasse,<br />

la récolte de mollusques marines au but alimentaire et la pêche const<strong>it</strong>uent la base<br />

de l’économie de subsistance, de même que dans d’autres gisements contemporains.<br />

La récolte de mollusques marines au but alimentaire devient significative<br />

seulement avec l’occupation mésol<strong>it</strong>hique di niveau 3. Le complexe épigravettien,<br />

daté d’environ 13.000 ans BP, montre une phase originale qui pourra<strong>it</strong> représenter<br />

l’aspect le plus ancien jusqu’à présent documenté sur l’île. L’industrie<br />

mésol<strong>it</strong>hique, pas abondante, pourra<strong>it</strong> se référer au facies de trad<strong>it</strong>ion épigravettienne.<br />

La fréquentation néol<strong>it</strong>hique se réfère aux facies «imprimés évolués» du<br />

style Kronio chassique, selon les données fournies par la céramique.