Libretto CdL Specialistica 2008-09 - Dipartimento di Scienze della ...

Libretto CdL Specialistica 2008-09 - Dipartimento di Scienze della ...

Libretto CdL Specialistica 2008-09 - Dipartimento di Scienze della ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA<br />

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI<br />

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE<br />

IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE<br />

(Classe LM-74)<br />

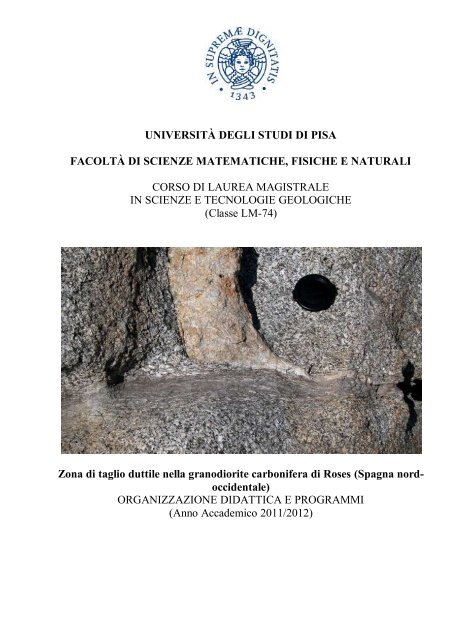

Zona <strong>di</strong> taglio duttile nella grano<strong>di</strong>orite carbonifera <strong>di</strong> Roses (Spagna nordoccidentale)<br />

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E PROGRAMMI<br />

(Anno Accademico 2011/2012)

NOTA BENE:<br />

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni consultare il sito Web del Corso <strong>di</strong><br />

Laurea in <strong>Scienze</strong> e Tecnologie Geologiche<br />

(http://www.dst.unipi.it/scienzegeo/)<br />

In copertina: Zona <strong>di</strong> taglio duttile (Roses, Spagna)<br />

Foto: R. Carosi<br />

Pubblicato on-line nel mese <strong>di</strong> …luglio…2011………….<br />

sul sito Web del Corso in <strong>Scienze</strong> e Tecnologie Geologiche:<br />

http://www.dst.unipi.it/scienzegeo/

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE<br />

GEOLOGICHE<br />

1. Presentazione e obiettivi del Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o<br />

L‟istituzione del Corso <strong>di</strong> Laurea Magistrale in <strong>Scienze</strong> e Tecnologie Geologiche<br />

nell‟Università <strong>di</strong> Pisa parte dalla volontà <strong>di</strong> offrire una formazione universitaria<br />

aggiornata nei <strong>di</strong>versi campi delle <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra. Ciò comporta la necessità <strong>di</strong><br />

una formazione <strong>di</strong> base <strong>di</strong> adeguato livello, in grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare le crescenti<br />

richieste <strong>di</strong> tecnici capaci <strong>di</strong> operare sul territorio <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> soli<strong>di</strong> criteri <strong>di</strong><br />

decisione per un ampio spettro <strong>di</strong> problemi accomunati dalla necessità <strong>di</strong> un<br />

approfon<strong>di</strong>to stu<strong>di</strong>o del contesto geologico. A tale fine il corso <strong>di</strong> Laurea<br />

Magistrale fornisce competenze <strong>di</strong> tipo specialistico, nelle <strong>di</strong>scipline geologiche,<br />

geologico-applicative, petrografico- mineralogiche applicative, e allo stu<strong>di</strong>o e alla<br />

valutazione <strong>della</strong> pericolosità connessa a fenomeni geologici.<br />

Il Corso <strong>di</strong> Laurea Magistrale non prevede curricula ed è caratterizzato da una parte<br />

<strong>di</strong> insegnamenti comuni finalizzati ad ampliare la preparazione acquisita nel corso<br />

<strong>di</strong> laurea <strong>di</strong> primo livello e a fornire le conoscenze necessarie ad affrontare<br />

insegnamenti più specifici. Lo studente può comunque usufruire <strong>di</strong> una buona scelta<br />

all‟interno dell‟ampia offerta formativa pre<strong>di</strong>sponendo un piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />

personalizzato in funzione del tipo <strong>di</strong> tesi che intende svolgere.<br />

Il corso comprende un adeguato numero <strong>di</strong> insegnamenti a carattere teorico e<br />

pratico, corredati da esercitazioni in laboratorio e sul terreno, <strong>di</strong>stribuiti in modo tale<br />

da coprire <strong>di</strong>versi ambiti <strong>di</strong>sciplinari, rappresentativi delle attività <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong><br />

maggior prestigio svolte nel <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> riferimento. Il corso è inteso a<br />

sviluppare la capacità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare i problemi e proporre adeguate strategie per<br />

risolverli, relativamente ai seguenti ambiti:<br />

• stu<strong>di</strong>o dei processi tettonici, vulcanici e se<strong>di</strong>mentari;<br />

• gestione e <strong>di</strong>fesa dai rischi geologici, geomorfologici, idrogeologici e<br />

vulcanici;<br />

• applicazioni geologico-tecniche, e geologico-strutturali nell‟ambito <strong>di</strong> una<br />

gestione sicura e sostenibile del territorio;<br />

• ricerca e sfruttamento sostenibile delle risorse geotermiche, idriche,<br />

energetiche e geomateriali;<br />

• archeometria e geomateriali nei beni culturali<br />

A tal fine i corsi attivati forniranno:<br />

*approfon<strong>di</strong>te conoscenze <strong>di</strong> base <strong>di</strong> argomento geologico, capacità <strong>di</strong> applicare<br />

ed adattare le moderne tecnologie alla parametrizzazione ed interpretazione dei<br />

dati dell‟osservazione geologica;<br />

* padronanza del metodo scientifico <strong>di</strong> indagine e delle tecniche <strong>di</strong> analisi dei<br />

dati;<br />

*una solida preparazione culturale nei <strong>di</strong>versi settori inerenti il sistema Terra,

nei loro aspetti teorici, sperimentali e pratici;<br />

*gli strumenti fondamentali ed avanzati per l‟analisi dei sistemi e dei processi<br />

geologici, <strong>della</strong> loro evoluzione temporale e <strong>della</strong> modellizzazione, anche ai fini<br />

applicativi;<br />

* le conoscenze necessarie per operare il ripristino e la conservazione <strong>della</strong><br />

qualità <strong>di</strong> realtà naturali ed antropizzate complesse;<br />

*competenze operative <strong>di</strong> terreno e laboratorio ed un‟elevata capacità <strong>di</strong><br />

trasferire i risultati delle conoscenze;<br />

*capacità <strong>di</strong> programmazione e progettazione <strong>di</strong> interventi geologici applicativi<br />

e <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> strutture tecnico-gestionali;<br />

*un‟avanzata conoscenza, in forma scritta e orale, <strong>di</strong> almeno una lingua<br />

dell‟Unione Europea, oltre l‟italiano, con riferimento anche al lessico<br />

<strong>di</strong>sciplinare.

L‟impegno orario dello studente nelle varie attività del corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è misurato in<br />

cre<strong>di</strong>ti formativi universitari (CFU) ed il relativo profitto è valutato in trentesimi.<br />

Cre<strong>di</strong>ti Formativi Universitari<br />

I Cre<strong>di</strong>ti Formativi Universitari (CFU) quantificano l’impegno orario de<strong>di</strong>cato dallo studente al<br />

conseguimento del titolo. Un CFU corrisponde a 25 ore per uno studente <strong>di</strong> cultura me<strong>di</strong>a che non abbia debiti<br />

formativi o lacune nella preparazione <strong>di</strong> base. La corrispondenza <strong>di</strong> 25 ore ad 1CFU è adottata a livello<br />

europeo.<br />

60 CFU annuali corrispondono ad un impegno <strong>di</strong> 1500 ore da de<strong>di</strong>care al superamento degli esami <strong>di</strong> profitto o<br />

all’acquisizione <strong>di</strong> altre competenze (tirocinio, cre<strong>di</strong>ti liberi e prova finale). L’attività <strong>di</strong>dattica è <strong>di</strong>stribuita in<br />

due <strong>di</strong>stinti semestri nei quali si svolgono almeno 12 settimane <strong>di</strong> lezioni ed esercitazioni-<br />

Il tempo me<strong>di</strong>o stimato per l’acquisizione <strong>di</strong> 1 CFU viene calcolato nel modo seguente:<br />

1 CFU = 8 ore <strong>di</strong> lezione in aula + 17 ore <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o autonomo dello studente;<br />

oppure:<br />

1 CFU = 14 ore <strong>di</strong> attività in laboratorio + 11 ore <strong>di</strong> attività autonoma dello studente;<br />

1 CFU = 3 giorni <strong>di</strong> lezione fuori sede, escursioni o attività <strong>di</strong> campagna (8 ore <strong>di</strong> attività giornaliera); nel<br />

caso si richieda la realizzazione <strong>di</strong> un elaborato dell’attività svolta (carta geologica, geomorfologica,<br />

relazione), l’impegno in campagna può essere ridotto a due giorni interi, considerando che le 9 ore che restano<br />

per raggiungere le 25 ore corrispondenti all’impegno per il conseguimento <strong>di</strong> 1 CFU devono essere de<strong>di</strong>cate<br />

alla stesura dell’elaborato richiesto.<br />

L’attività <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento <strong>della</strong> lingua inglese svolta nei corsi da 9 CFU corrisponde ad un cre<strong>di</strong>to-<br />

2. Conoscenze richieste per l'accesso<br />

A seguito <strong>di</strong> un colloquio che ne verifichi le motivazioni ed il grado <strong>di</strong><br />

preparazione, sono ammessi al Corso <strong>di</strong> Laurea Magistrale in <strong>Scienze</strong> e Tecnologie<br />

Geologiche gli studenti in possesso <strong>di</strong> una Laurea <strong>di</strong> I livello o <strong>di</strong> un titolo<br />

equivalente. Per l‟ammissione gli studenti provenienti dai Corsi <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> in <strong>Scienze</strong><br />

Geologiche sono ammessi alla Laurea Magistrale senza debiti formativi. Studenti in<br />

possesso <strong>di</strong> altre Lauree e provvisti <strong>di</strong> un congruo e coerente numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti<br />

formativi, potranno essere ammessi, previo ripianamento dell‟eventuale debito<br />

formativo. Questo sarà determinato dalla Commissione Didattica attraverso la<br />

verifica dei requisiti curriculari e dell‟adeguatezza <strong>della</strong> personale preparazione.<br />

La Commissione per i colloqui <strong>di</strong> accesso è composta dal Presidente del CCLA e da<br />

due docenti.<br />

Per l’anno accademico 2011/2012 i colloqui <strong>di</strong> accesso sono stati fissati il:<br />

-15 settembre 2011

-03 ottobre 2011<br />

-20 febbraio 2012<br />

Orari ed aule <strong>di</strong> svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito del corso <strong>di</strong><br />

laurea.<br />

I CFU minimi necessari per l’ammissione al corso sono i seguenti:<br />

A-ATTIVITA‟ FORMATIVE DI BASE: 24 CFU <strong>di</strong>stribuiti tra i seguenti ambiti <strong>di</strong>sciplinari:<br />

Discipline Matematiche (MAT), Discipline Chimiche (CHIM), Discipline Fisiche (FIS), Discipline<br />

Informatiche (INF*)<br />

B- ATTIVITA‟ FORMATIVE CARATTERIZZANTI: 54 CFU <strong>di</strong>stribuiti tra i seguenti ambiti <strong>di</strong>sciplinari:<br />

Discipline Geologiche e Paleontologiche (GEO/01) (GEO/02) (GEO/03), Discipline Geomorfologiche e<br />

geologiche applicative (GEO/04) (GEO/05), Discipline mineralogiche, petrografiche geochimiche e<br />

geofisiche (GEO/06) (GEO/07) (GEO/08) (GEO/<strong>09</strong>) (GEO/10) (GEO/11)<br />

Totale CFU A+B = 78 CFU<br />

3. Struttura <strong>di</strong>dattica del Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o<br />

Durata del Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o<br />

Il Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o in <strong>Scienze</strong> e Tecnologie Geologiche ha la durata <strong>di</strong> due anni.<br />

L‟attività formativa generale consiste nel conseguimento <strong>di</strong> 60 CFU ogni anno per<br />

un totale <strong>di</strong> 120 CFU. Il Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o stabilisce annualmente in sede<br />

<strong>di</strong> Programmazione Didattica tempi e modalità delle attività finalizzate al recupero<br />

dei debiti formativi riconosciuti o accumulati dagli studenti del corso <strong>di</strong> laurea o<br />

provenienti da altri corsi.<br />

Semestri<br />

L‟attività <strong>di</strong>dattica è organizzata, per ogni anno del Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o, in due semestri,<br />

<strong>della</strong> durata minima <strong>di</strong> 11 settimane ciascuno. Il primo semestre inizia con la prima<br />

settimana del mese <strong>di</strong> ottobre; il secondo semestre inizia con l‟ultima settimana <strong>di</strong><br />

febbraio. Sono previsti perio<strong>di</strong> svincolati da lezioni in aula ed esami <strong>di</strong> profitto,<br />

destinati alle attività <strong>di</strong> campagna, preferenzialmente alla fine del secondo semestre. Fra<br />

la fine del primo semestre e l‟inizio del secondo, è inserita una interruzione <strong>di</strong>dattica per<br />

lo svolgimento degli esami del primo semestre.<br />

Sessioni d’esame<br />

Per ogni anno accademico sono previste tre sessioni d‟esame: la prima fra la fine del<br />

primo semestre e l‟inizio del secondo; la seconda alla fine del secondo semestre; la<br />

terza nel mese <strong>di</strong> settembre. Le date <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> fine del primo e secondo semestre<br />

e delle sessioni <strong>di</strong> esami e dei perio<strong>di</strong> riservati alle attività <strong>di</strong> campagna vengono<br />

stabilite, per ciascun anno accademico, dal Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o e rese note<br />

agli studenti nel Calendario <strong>di</strong>dattico pre<strong>di</strong>sposto, insieme alla programmazione<br />

<strong>di</strong>dattica del Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o, per ciascun anno accademico. Non è consentito<br />

sostenere esami <strong>di</strong> profitto al <strong>di</strong> fuori dei perio<strong>di</strong> in<strong>di</strong>cati nel Calendario <strong>di</strong>dattico.

Tirocinio<br />

E‟ previsto un periodo <strong>di</strong> formazione (stage o tirocinio) presso un ente esterno,<br />

pubblico o privato , o presso una struttura dell‟Università <strong>di</strong> Pisa, <strong>di</strong> durata minima<br />

complessiva <strong>di</strong> 225 ore pari a 9 CFU.<br />

Valutazione dell’appren<strong>di</strong>mento<br />

Con riferimento al Regolamento <strong>di</strong>dattico <strong>di</strong> Ateneo, la valutazione del profitto<br />

viene effettuata tramite esami scritti e/o orali. L‟attribuzione dei cre<strong>di</strong>ti per le<br />

attività <strong>di</strong> laboratorio, gli stage e i tirocini formativi sono attribuiti alla fine<br />

dell‟attività, in base alle presenze (almeno il 70%) e dell‟esito delle prove in itinere<br />

o del test finale.<br />

Riconoscimento dei cre<strong>di</strong>ti pregressi o acquisiti presso altre strutture<br />

La Commissione Didattica del Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o istruisce e valuta sia le<br />

richieste <strong>di</strong> trasferimenti da altra sede che la trasformazione delle carriere del<br />

vecchio or<strong>di</strong>namento in CFU delle carriere <strong>della</strong> laurea Magistrale del nuovo<br />

or<strong>di</strong>namento, previa domanda da presentare alle Segreterie Studenti.<br />

4. Prospetto delle attività formative e loro <strong>di</strong>stribuzione nei due anni del Corso <strong>di</strong><br />

Stu<strong>di</strong>o<br />

Nei due anni <strong>di</strong> frequenza, lo studente dovrà sostenere almeno<br />

3 corsi caratterizzanti (CAR) da 9 cfu,<br />

3 corsi caratterizzanti (CAR) da 6 cfu (in alternativa 2 altri corsi da 9 cfu),<br />

2 corsi affini o integrativi (AI) da 6 cfu,<br />

2 corsi liberi (LIB) da 6 cfu,<br />

1 tirocinio da 9 cfu,<br />

1 tesi <strong>di</strong> laurea da 42 cfu,<br />

per un totale <strong>di</strong> 120 cre<strong>di</strong>ti formativi universitari.<br />

Nel corso del I anno lo studente deve sostenere<br />

3 esami da 9 cfu e<br />

4 o 5 esami da 6 cfu (LIBERI, CAR, AI)<br />

I corsi da 9 cfu sono previsti per la maggior parte nel primo semestre del primo<br />

anno.<br />

Tali corsi prevedono: una consistente attività <strong>di</strong> terreno o laboratorio e la redazione<br />

<strong>di</strong> una relazione finale in lingua inglese che concorre alla valutazione <strong>di</strong> profitto<br />

dell‟esame finale.

Lo studente del primo anno deve sostenere almeno tre esami a scelta da 9 cfu (27<br />

CFU totali) <strong>di</strong> cui uno in ambito Geologico (GEO/02, 03) uno in ambito geologicoapplicativo<br />

(GEO/ 04, 05) ed uno in ambito Mineralogico-Petrologico (GEO/06, 07,<br />

08).<br />

Questo permette una grande flessibilità nella definizione <strong>di</strong> piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e degli<br />

orientamenti in<strong>di</strong>viduali, pur garantendo la completezza <strong>della</strong> preparazione <strong>di</strong> base<br />

che deve necessariamente coprire più ambiti <strong>di</strong>sciplinari.<br />

La libertà nella scelta degli orientamenti in<strong>di</strong>viduali implica la necessità <strong>di</strong> un<br />

programma <strong>di</strong> attività ben definito fino dall‟inizio. Per questo entro la fine <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>cembre del I semestre lo studente deve scegliere un argomento <strong>di</strong> tesi e<br />

concordare, con il relatore un piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> da sottoporre alla Commissione<br />

Didattica.<br />

La Commissione Didattica valuterà il piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> entro la metà del mese<br />

seguente, in modo che lo studente, il cui piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> sia eventualmente respinto,<br />

abbia il tempo <strong>di</strong> prepararne uno <strong>di</strong>verso prima dell‟inizio del II semestre.<br />

I piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o i cui esami siano interamente definiti nell‟ambito dell‟offerta<br />

formativa del Corso <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o, purché la loro <strong>di</strong>stribuzione rispetti gli or<strong>di</strong>namenti<br />

ministeriali*, sono automaticamente approvati. Gli altri dovranno essere vagliati<br />

dalla commissione <strong>di</strong>dattica.<br />

Nel corso del II anno lo studente deve sostenere<br />

2 o 3 esami da 6 cfu (LIBERI, CAR, AI)<br />

Completare il tirocinio che si consiglia <strong>di</strong> avviare a partire dalla pausa estiva tra<br />

primo e secondo anno, de<strong>di</strong>carsi al lavoro <strong>di</strong> tesi.<br />

*Per sod<strong>di</strong>sfare i requisiti ministeriali, ogni piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> deve prevedere almeno 6 cfu in ciascuno dei tre<br />

gruppi <strong>di</strong> materie caratterizzanti ( GEO 1-2-3; GEO 4-5; GEO 6-7-8-9).<br />

Distribuzione temporale dei corsi<br />

I semestre<br />

I anno<br />

Almeno 2 o 3 esami a scelta da 9 cfu (27 CFU) <strong>di</strong> cui almeno uno in ambito<br />

Geologico (GEO/02 03), uno in ambito geologico applicativo ( GEO/04, 05) ed uno<br />

in ambito Mineralogico-Petrologico (GEO/06, 07, 08). Di seguito sono riportati i<br />

corsi da 9 CFU attivati nel corrente anno accademico<br />

Il corso <strong>di</strong> Geo<strong>di</strong>namica verrà svolto nel secondo semestre.<br />

Ambito Geologico<br />

(da 9 cfu)<br />

Ambito Mineralogico-<br />

Petrologico<br />

(da 9 cfu)

Se<strong>di</strong>mentologia, GEO/02<br />

Analisi mineralogiche, GEO/06<br />

Geo<strong>di</strong>namica, GEO/03<br />

Petrologia, GEO/07<br />

Ambito Geologico - applicativo<br />

(da 9 cfu)<br />

Geotermia, GEO/08<br />

Geomorfologia Applicata, GEO/04<br />

Geologia Applicata all‟ambiente, GEO/05<br />

Un esame affine o integrativo da 6 CFU a scelta tra:<br />

Attività Integrative (AI) da 6 cfu<br />

Geopedologia<br />

Complementi <strong>di</strong> matematica e fisica<br />

II Semestre<br />

Corsi caratterizzanti da 6 cfu tra cui un esame libero da 6 cfu a scelta tra quelli<br />

elencati sotto o coerente con il piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />

Attività caratterizzanti (CAR) da 6 cfu<br />

Complementi <strong>di</strong> geologia strutturale<br />

Complementi <strong>di</strong> paleontologia dei vertebrati<br />

Cristallografia<br />

Fisica del Vulcanismo<br />

Geochimica applicata alla vulcanologia<br />

Geochimica e geo<strong>di</strong>namica<br />

Geologia economica<br />

Geologia dei basamenti cristallini<br />

Paleontologia e geologia del Quaternario<br />

Paleontologia stratigrafica<br />

Petrografia regionale<br />

Rilevamento geologico tecnico<br />

Tettonica<br />

Vulcanologia regionale<br />

GEO/03<br />

GEO/01<br />

GEO/O6<br />

GEO/08<br />

GEO/08<br />

GEO/08<br />

GEO/<strong>09</strong><br />

GEO/03<br />

GEO/01<br />

GEO/01<br />

GEO/07<br />

GEO/05<br />

GEO/03<br />

GEO/08

Un esame (6 cfu) a scelta tra:<br />

Attività integrative (AI) da 6 cfu<br />

Petrofisica (GEO/07)<br />

A partire dalla pausa estiva tra il primo ed il secondo anno, si consiglia <strong>di</strong> avviare<br />

le attività <strong>di</strong> tirocinio.<br />

I semestre<br />

II anno<br />

Almeno 2 esami da 6 cfu (LIBERI, CAR, AI)<br />

Attività caratterizzanti (CAR) da 6 CFU<br />

Cristallochimica<br />

Idrogeologia<br />

Petrografia Applicata<br />

Attività integrative (AI) da 6 cfu<br />

Geochimica applicata alla geotermia<br />

Geofisica applicata<br />

Termo<strong>di</strong>namica per geologi<br />

Geotecnica<br />

GEO06<br />

GEO05<br />

GEO<strong>09</strong><br />

AI<br />

AI<br />

AI<br />

AI<br />

Tirocinio 9 cfu<br />

Tesi 42 cfu (prevede una intensa ed autonoma attività <strong>di</strong> terreno e/o <strong>di</strong> laboratorio)<br />

5. Propedeuticità e obblighi <strong>di</strong> frequenza<br />

Non è possibile sostenere esami <strong>della</strong> Laurea Magistrale se si è iscritti sotto<br />

con<strong>di</strong>zione in attesa <strong>di</strong> conseguire la Laurea Triennale. E‟ previsto l‟obbligo <strong>di</strong><br />

frequenza per tutte le attività <strong>di</strong> Laboratorio e <strong>di</strong> campagna. Saranno adottate forme <strong>di</strong><br />

flessibilità per gli studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap, per gli studenti lavoratori e per quelli<br />

impegnati negli organi collegiali. L‟eventuale obbligo <strong>di</strong> frequenza ai Corsi <strong>di</strong><br />

insegnamento verrà specificato nell‟ambito <strong>della</strong> programmazione <strong>di</strong>dattica annuale.<br />

6. Prova finale per il conseguimento del titolo<br />

La prova finale, condotta sotto la supervisione <strong>di</strong> uno o più docenti del Corso <strong>di</strong><br />

Laurea Magistrale, è intesa ad accertare il livello culturale e il grado <strong>di</strong> autonomia<br />

raggiunto dal can<strong>di</strong>dato.

L‟esame <strong>di</strong> Laurea consiste nella <strong>di</strong>scussione davanti ad una Commissione ufficiale<br />

<strong>di</strong> una tesi costituita da un elaborato originale, completo <strong>di</strong> testo, riferimenti<br />

bibliografici, tabelle, figure, carte geologiche etc., su un tema specifico che rientri in<br />

uno o più settori <strong>di</strong>sciplinari che caratterizzano il Corso <strong>di</strong> Laurea Magistrale. Ad<br />

ogni laureando verrà assegnato un controrelatore ufficiale al quale dovrà essere<br />

consegnata la tesi <strong>di</strong> laurea in tempo utile per apportarvi le eventuali correzioni che<br />

il controrelatore potrebbe richiedere.<br />

Le attività per la prova finale, corrispondenti a 42 CFU, coprono un arco temporale<br />

<strong>di</strong> circa sei mesi a tempo pieno, <strong>di</strong>stribuiti tra il II semestre del I anno ed il II anno.<br />

Cosa fare per sostenere l’esame <strong>di</strong> laurea<br />

Adempimenti amministrativi (Segreterie Studenti – Via Buonarroti):<br />

Iscriversi all‟appello <strong>di</strong> laurea, almeno 30 giorni prima dell‟inizio dell‟appello,<br />

attraverso “Alice, il portale dei servizi on-line per gli studenti” all‟in<strong>di</strong>rizzo<br />

http://www.studenti.unipi.it.<br />

Per le informazioni complete consultare il sito<br />

http://www.unipi.it/studenti/segreterie/esame_laurea2.htm_cvt.htm<br />

Consegnare, insieme alla domanda, o al massimo 15 giorni prima dell‟appello <strong>di</strong><br />

laurea, la fotocopia del libretto universitario (ad eccezione delle pagine vuote). Insieme<br />

alla fotocopia deve essere comunque presentato il libretto originale che verrà timbrato e<br />

restituito;<br />

Consegnare la tesi <strong>di</strong> laurea o, nel caso <strong>di</strong> tesi elettronica (Progetto ETD), il<br />

frontespizio scaricato <strong>di</strong>rettamente dal programma.<br />

Sia le tesi che il frontespizio devono essere firmati in originale sia dallo studente che dai<br />

relatori.<br />

Adempimenti per il Corso <strong>di</strong> Laurea:<br />

Consegnare 40 giorni prima <strong>della</strong> laurea, al Presidente <strong>della</strong> Commissione <strong>di</strong><br />

Laurea, Prof. M. Rosi o al Dott. R. Albani (<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra, II<br />

piano), il riassunto dattiloscritto <strong>della</strong> tesi (max 2 pagine), controfirmato dal relatore,<br />

e la “scheda personale” (reperibile presso il Dott. Albani). Il riassunto (italiano) e<br />

l‟Abstract (inglese) dovranno essere obbligatoriamente inseriti all‟inizio <strong>della</strong> tesi.<br />

Consegnare al Presidente o al Dott. Albani, 30 giorni prima <strong>della</strong> laurea, una<br />

copia cartacea <strong>della</strong> tesi per essere sottoposta alla revisione del controrelatore<br />

designato dal Presidente stesso. Il controrelatore provvederà entro 15 giorni a far<br />

pervenire allo studente le sue osservazioni segnalando gli eventuali cambiamenti e/o<br />

integrazioni che lo studente dovrà apportare prima dell‟esame finale.<br />

Consegnare il poster <strong>della</strong> tesi 3 giorni prima <strong>della</strong> laurea.

Calendario esami <strong>di</strong> laurea. Ci sono un minimo <strong>di</strong> sei appelli per anno: due tra<br />

gennaio e aprile, due estivi e due autunnali. Le date degli appelli sono reperibili<br />

consultando il libretto guida del Corso <strong>di</strong> Laurea, il sito Internet del <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra (www.dst.unipi.it), la bacheca <strong>della</strong> Segreteria studenti o quella<br />

del <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra.<br />

La votazione finale per le tesi <strong>di</strong> laurea magistrale risulta dalla formula:<br />

La commissione <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> 110 punti. Il voto <strong>di</strong> Laurea viene assegnato sulla base<br />

<strong>della</strong> valutazione ponderata (tenendo cioè conto dei CFU) dei voti assegnati per le<br />

<strong>di</strong>verse attività formative che comportano una votazione in 30/esimi e del risultato<br />

dell‟esame <strong>di</strong> laurea, con l‟esclusione <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>minuzione <strong>della</strong><br />

prima. La valutazione ponderata<br />

espressa in 110/esimi viene ottenuta utilizzando la seguente formula:<br />

Somma (ciascun voto in 30esimi * relativi CFU)<br />

----------------------------------------------------------------- *3.67<br />

69<br />

dove 69 è la somma dei CFU assegnati alle attività con voto.<br />

Al risultato, arrotondato all‟unità, possono essere aggiunti da 0 a 10 punti per il<br />

lavoro <strong>di</strong> tesi presentato.<br />

E‟ possibile proporre la lode a can<strong>di</strong>dati il cui curriculum sia particolarmente<br />

meritevole e che, quin<strong>di</strong>, abbiano un punteggio finale (compreso quello per l‟esame<br />

<strong>di</strong> laurea) almeno uguale a 110/110. La proposta <strong>di</strong> lode dovrà in ogni caso essere<br />

votata e approvata all‟unanimità dalla Commissione d‟esame.<br />

7. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati<br />

I laureati potranno esercitare attività nei seguenti campi:<br />

- programmazione e progettazione <strong>di</strong> interventi geologici e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong><br />

strutture tecnico- gestionali;<br />

- cartografia geologica <strong>di</strong> base;<br />

- cartografia tematica per la pianificazione e gestione del territorio;<br />

- indagini preventive e in corso d‟opera per la progettazione geologica <strong>di</strong> supporto a<br />

gran<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> ingegneria;<br />

- analisi geologiche in funzione <strong>della</strong> prevenzione dei rischi geologici, ed<br />

ambientali;<br />

- analisi degli aspetti geologici <strong>della</strong> valorizzazione, gestione e tutela dei beni<br />

naturalistici;<br />

- analisi e modellizzazione dei sistemi e dei processi geoambientali;<br />

- reperimento e gestione sostenibile delle risorse idriche, geotermiche e termali;<br />

- valorizzazione dei geomateriali naturali e degli analoghi <strong>di</strong> sintesi;<br />

- caratterizzazione e certificazione dei materiali geologici <strong>di</strong> interesse industriale e<br />

commerciale;

- ricerca teorica ed applicata nei vari settori <strong>di</strong> pertinenza delle <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra.<br />

presso le Università e gli Enti <strong>di</strong> Ricerca<br />

- esercizio <strong>della</strong> libera professione <strong>di</strong> Geologo.<br />

- geologo <strong>di</strong> enti statali e locali;<br />

Il corso prepara alle seguenti professioni:<br />

co<strong>di</strong>ce<br />

3.1.1.1.1 Tecnici geologici<br />

3.1.1.3.5 Tecnici esperti in applicazioni<br />

3.1.1.1.3 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili<br />

3.1.2.2.2 Tecnici minerari<br />

3.1.2.5.2 Rilevatori e <strong>di</strong>segnatori <strong>di</strong> mappe e planimetrie per le costruzioni civili<br />

3.1.2.6.3 Rilevatori e <strong>di</strong>segnatori <strong>di</strong> prospezioni<br />

8. Elenco alfabetico dei corsi<br />

Corso<br />

CFU Anno Sem.<br />

Analisi mineralogiche 9 I I<br />

Complementi <strong>di</strong> Fisica e<br />

6 I I<br />

<strong>di</strong> Matematica<br />

Complementi <strong>di</strong> Geologia<br />

6 I II<br />

Strutturale<br />

Complementi <strong>di</strong><br />

6 I II<br />

Paleontologia dei<br />

Vertebrati<br />

Cristallochimica 6 II I<br />

Cristallografia 6 I II<br />

Fisica del Vulcanismo 6 I II<br />

Geochimica applicata alla<br />

Vulcanologia<br />

Geochimica e<br />

Geo<strong>di</strong>namica<br />

6 I II<br />

6 I II<br />

Geo<strong>di</strong>namica 9 I II<br />

Geofisica Applicata 6 II I<br />

Geologia applicata<br />

all‟ambiente<br />

9 I I<br />

Geologia Economica<br />

Geologia dei basamenti<br />

cristallini<br />

Geomorfologia Applicata 9 I I<br />

Geopedologia 6 I I<br />

Geotecnica 6 II I<br />

Geotermia 9 I I<br />

6<br />

6<br />

I<br />

I<br />

II<br />

II<br />

Idrogeologia<br />

Laboratorio <strong>di</strong><br />

gemmoligia<br />

Paleontologia e Geologia<br />

del Quartenario<br />

6<br />

6<br />

II<br />

II<br />

I<br />

I<br />

6 I II

Paleontologia<br />

Stratigrafica<br />

6 I II<br />

Petrofisica 6 I II<br />

Petrografia Applicata 6 II I<br />

Petrografia Regionale 6 I II<br />

Petrologia 9 I I<br />

Rilevamento geologico<br />

tecnico<br />

6 I II<br />

Se<strong>di</strong>mentologia 9 I I<br />

Termo<strong>di</strong>namica per<br />

Geologi<br />

6 II I<br />

Tettonica 6 I II<br />

Vulcanologia Regionale 6 I II<br />

9. Tabelle <strong>di</strong> mutuazione dei corsi del vecchio or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>sattivati<br />

I corsi <strong>della</strong> Laurea del vecchio or<strong>di</strong>namento (Laurea <strong>Specialistica</strong>) verranno<br />

mutuati sui corsi caratterizzanti <strong>della</strong> Laurea Magistrale secondo la seguente tabella.<br />

Laurea <strong>Specialistica</strong> CFU Anno Semestre Laurea Magistrale<br />

vecchio or<strong>di</strong>namento<br />

Nuovo Or<strong>di</strong>namento<br />

Corso Avanzato <strong>di</strong> 6 2 2 Mutuato con<br />

Fisica per Geologi<br />

Complementi <strong>di</strong> Fisica e Matematica<br />

(LM)<br />

Ecologia Ambientale 6 2 2 Mutuabile da <strong>Scienze</strong> Ambientali<br />

Geofisica<br />

<strong>di</strong> 6 2 1 mutuato Geofisica applicata<br />

Esplorazione<br />

Geopedologia 6 2 1 Mutuato con Geopedologia (LM)<br />

Informatizzazione <strong>della</strong><br />

Cartografia Geologica<br />

inf 2 Mutuato su Sistemi Informativi Territoriali<br />

<strong>di</strong> Informatica (Triennale)<br />

Curriculum 1 - Geologia <strong>di</strong>namica e ambientale<br />

Geo<strong>di</strong>namica 6 2 1 Mutuato per 6 cfu dal corso<br />

corrispondente <strong>di</strong> 9 cfu (LM)<br />

Laboratorio <strong>di</strong> geologia<br />

Mutuato per 3 cfu dal corso <strong>di</strong> Geologia<br />

applicata<br />

e<br />

applicata all‟ambiente e per altri 3 cfu dal<br />

geomorfologia<br />

corso <strong>di</strong> Geomorfologia applicata<br />

Geologia applicata 6 2 1 Mutuato per 6 cfu dal corso<br />

all‟ambiente<br />

corrispondente <strong>di</strong> 9 cfu (LM)<br />

Complementi <strong>di</strong> 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente <strong>di</strong> 6 cfu<br />

Geologia Strutturale<br />

(LM)<br />

Complementi <strong>di</strong> 6 2 2 Mutuato dal corso Complementi <strong>di</strong><br />

Paleontologia dei<br />

Paleontologia dei vertebrati <strong>della</strong> LM<br />

Vertebrati con lab<br />

Geologia<br />

e 6 2 2 Mutuato da Paleontologia e Geologia del<br />

Paleontologia del<br />

Quaternario (LM)<br />

Quaternario<br />

Fisica del Vulcanismo 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

Complementi <strong>di</strong><br />

Tace<br />

geologia applicata<br />

Geologia Regionale 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)

2 2<br />

Se<strong>di</strong>mentologia 6 2 1 Mutuato dal corso corrispondente <strong>di</strong> 9 cfu<br />

(LM)<br />

Tettonica 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

Geomorfologia<br />

applicata<br />

6 2 1 Mutuato dal corso corrispondente <strong>di</strong> 9 cfu<br />

(LM)<br />

Curriculum 2 - Materiali geologici e georisorse<br />

Cristallografia 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

Cristallochimica 6 2 2 Mutuato dal corso corrispo. <strong>della</strong> LM<br />

Geochimica e<br />

Geo<strong>di</strong>namica<br />

Geochimica applicata<br />

alla vulcanologia<br />

(GAV)<br />

6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

3<br />

3<br />

2 2 3cfu Mutuati dal corso corrispondente<br />

(LM)<br />

3 cfu mutuati dal corso <strong>di</strong> Geotermia (LM)<br />

Complementi <strong>di</strong> 4 2 1 Mutuato dal corso <strong>di</strong> Geotermia (LM)<br />

Geotermia<br />

Geologia economica 2 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

Petrologia 6 2 1 Mutuato dal corso corrispondente <strong>di</strong> 9 cfu<br />

(LM)<br />

Petrografia regionale 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

Vulcanologia regionale 6 2 2 Mutuato dal corso corrispondente (LM)<br />

10. Attività <strong>di</strong> tirocinio (o stage)<br />

E‟ previsto un periodo <strong>di</strong> formazione (stage o tirocinio) presso un ente esterno,<br />

pubblico o privato, o presso una struttura dell‟Università <strong>di</strong> Pisa.<br />

Le attività <strong>di</strong> tirocinio hanno una durata minima complessiva <strong>di</strong> 225 ore pari a 9<br />

CFU (v. elenco dei laboratori del <strong>di</strong>partimento, del CNR e l‟elenco degli enti<br />

convenzionati a pag. 26).<br />

Di norma, il tirocinio si svolge a cavallo del primo e del secondo anno sfruttando la<br />

pausa dei mesi estivi e le prime settimane del secondo anno.<br />

Dell'organizzazione e <strong>della</strong> gestione degli stages esterni si occupano la<br />

Commissione <strong>di</strong>dattica <strong>di</strong> corso <strong>di</strong> laurea e la Segreteria <strong>di</strong>dattica.<br />

Durante il tirocinio, lo studente compila il Registro per il Rilevamento delle<br />

Presenze in Stage, controfirmato dal tutore esterno o dal docente proponente.<br />

L‟orario giornaliero <strong>di</strong> permanenza in tirocinio è stabilito <strong>di</strong> comune accordo tra lo<br />

studente ed il tutore esterno e il docente proponente. Nel caso <strong>di</strong> tirocinio presso<br />

ente esterno, lo studente è tenuto ad aggiornare il tutore accademico almeno una<br />

volta al mese sullo stato <strong>di</strong> avanzamento del tirocinio.<br />

Lo studente tirocinante è seguito da un tutore dell‟Università <strong>di</strong> Pisa e, nel caso <strong>di</strong><br />

stage presso un ente esterno, anche da un tutore in<strong>di</strong>cato dall‟ente convenzionato..

Ruolo del tutore dell’ente esterno<br />

<br />

<br />

<br />

Rappresenta il punto <strong>di</strong> riferimento per lo studente all'interno dell'azienda o ente.<br />

Segue e in<strong>di</strong>rizza lo studente durante il progetto, aiutandolo a superare <strong>di</strong>fficoltà<br />

tecniche eventualmente incontrate.<br />

Verifica i risultati ottenuti e compila il modulo <strong>di</strong> valutazione del tirocinio.<br />

Ruolo del tutore del Corso <strong>di</strong> Laurea<br />

<br />

<br />

Verifica l'adeguatezza del piano <strong>di</strong> lavoro del tirocinante e supervisiona lo<br />

svolgimento del tirocinio con l'obiettivo <strong>di</strong> garantirne una qualità tecnica<br />

adeguata.<br />

Interviene <strong>di</strong>rettamente per adottare eventuali mo<strong>di</strong>fiche al piano <strong>di</strong> lavoro<br />

stabilito.<br />

Offerta formativa relativa ai tirocini presso i laboratori del <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra<br />

Nelle pagine seguenti sono riportati i laboratori del <strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra<br />

presso i quali è possibile svolgere attività <strong>di</strong> tirocinio/stage.<br />

Con il numero in<strong>di</strong>cato nella colonna dei CFU/anno si intende il massimo numero <strong>di</strong><br />

CFU che ogni laboratorio può fornire in un anno come offerta <strong>di</strong>dattica totale agli<br />

studenti dei <strong>CdL</strong> interessati (<strong>Scienze</strong> Geologiche, Naturali e Ambientali).<br />

Nella colonna “allievi” è in<strong>di</strong>cato il numero massimo <strong>di</strong> studenti che possono<br />

frequentare contemporaneamente i laboratori.

LABORATORI DIPSONIBILI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI<br />

SCIENZEDELLA TERRA

1. Offerta formativa relativa ai tirocini presso i laboratori del CNR<br />

Laboratorio Responsabile Cn.All<br />

Periodo<br />

F<br />

Chimico isotopico Ing. M. Mussi 2<br />

Laboratorio <strong>di</strong> chimica dei gas, analisi chimica dei gas per via<br />

gascromotografica<br />

Geochimica delle acque Dott. R. Cioni<br />

Tecniche <strong>di</strong> campionamento e misura <strong>di</strong> pH, temperatura, alcalinità ed<br />

Eh<br />

Geochimica delle acque Dott. R. Cioni 2<br />

Uso <strong>della</strong> cromatografia ionica per la determinazione degli anioni<br />

Geochimica isotopica<br />

Dott. S. Tonarini<br />

Laboratorio <strong>di</strong> separazione minerali, preparazione campioni roccia<br />

totale per analisi chimiche ed isotopiche<br />

Geochimica isotopica Dott. S. Tonarini<br />

Laboratorio <strong>di</strong> chimica generale, <strong>di</strong>ssoluzione roccia a matrice<br />

silicatica, analisi per via umida, trattamento stoccaggio campioni<br />

acque<br />

Geochimica isotopica Dott. S. Tonarini<br />

Preparazione sezioni lucide per microsonda e per conteggio tracce <strong>di</strong><br />

fissione<br />

Geochimica isotopica Dott. S. Tonarini 5<br />

Caratteristiche e funzionamento <strong>di</strong> uno spettrometro <strong>di</strong> massa per gas<br />

nobili. Tecniche <strong>di</strong> estrazione laser nelle analisi geocronologiche<br />

Geochimica isotopica<br />

Dott. S. Tonarini<br />

Funzionamento spettrometri a sorgente termo-ionizzante.<br />

Preparazione filamenti, caricamento campione e misura <strong>di</strong> un rapporto<br />

isotopico<br />

Isotopico per analisi tritio Ing. M. Mussi 1<br />

Analisi <strong>di</strong> tritio nelle acque: preparazione campioni e analisi per<br />

contatore proporzionale in fase gassosa<br />

Isotopico per isotopi stabili Ing. M. Mussi 2<br />

20

Lista Enti/Istituzioni accre<strong>di</strong>tati per l’attività <strong>di</strong> tirocinio (o stage)<br />

Convenzioni <strong>di</strong> Facoltà<br />

(per la lista completa degli enti convenzionati consultare il sito <strong>della</strong> Facoltà <strong>di</strong><br />

<strong>Scienze</strong> M.F.N. all‟in<strong>di</strong>rizzo: http://www.smfn.unipi.it).<br />

Autorità <strong>di</strong> Bacino Fiume Serchio <strong>di</strong> Lucca<br />

Comunità <strong>di</strong> Ambito Provincia <strong>di</strong> Lucca<br />

Comunità Montana Amiata Grossetano<br />

Comunità Montana <strong>della</strong> Garfagnana<br />

Consorzio <strong>di</strong> Bonifica del Bientina<br />

Consorzio del Torrente Pescia S.p.A.<br />

Corpo Forestale dello Stato<br />

Ente Acque S.p.A.<br />

Ente Parco <strong>di</strong> Montemarcello-Magra<br />

Ente Parco Portofino<br />

GEOFOR<br />

Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e Tecnologica applicata al mare<br />

Istituto Nazionale <strong>di</strong> Geofisica e Vulcanologia - INGV<br />

Or<strong>di</strong>ne dei Geologi <strong>della</strong> Toscana *<br />

Parco Nazionale Cinque Terre <strong>di</strong> Riomaggiore<br />

Parco Regionale delle Alpi Apuane<br />

Parchi Val <strong>di</strong> Cornia S.p.A. Piombino<br />

Provincia <strong>di</strong> Livorno<br />

Sammontana S.p.A. <strong>di</strong> Empoli<br />

Servizio <strong>di</strong> Protezione civile – Unione dei comuni <strong>della</strong> Valdera<br />

TESECO <strong>di</strong> Pisa<br />

Convenzioni <strong>di</strong> Ateneo<br />

(per la lista completa degli enti convenzionati consultare il sito <strong>della</strong> Università<br />

<strong>di</strong> Pisa all‟in<strong>di</strong>rizzo: http://tirocini.adm.unipi.it).<br />

AAMPS DI Livorno<br />

ARPAT <strong>di</strong> Firenze<br />

Autorità <strong>di</strong> Bacino del Fiume Arno<br />

Comunità montana dell‟Elba e <strong>della</strong> Capraia<br />

ENEL-GREENPOWER<br />

Ente Parco regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli<br />

Convenzioni <strong>di</strong> <strong>Dipartimento</strong><br />

Consorzio ERICA (Massa)<br />

21

- Elenco stu<strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibili per tirocini ( segnalati dall’Or<strong>di</strong>ne dei Geologi<br />

<strong>della</strong> Toscana)<br />

Barbieri Riccardo– viale Stazione 39 – Massa Tel./fax 0585 48141<br />

settori: geotecnico-ambientale<br />

Barsanti Pietro - Stu<strong>di</strong>o Barsanti, Sani & Sani - via Buiamonti 29 – Lucca tel.<br />

0583 467427<br />

settori: geofisica, stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> supporto alla pianificazione urbanistica, geotecnica<br />

Buchignani Vincenzo - Via per Corte Capanni, 198 - Lucca tel. 0583/419691<br />

settori: <strong>Scienze</strong> geologiche<br />

Cascone Giovanna - via Ozanam 17 Livorno tel.0586 1866585<br />

settori: geologia applicata alle costruzioni in zona sismica, caratterizzazione<br />

ambientale delle rocce da scavo<br />

Ceccarelli Francesco – piazza Aranci 31 Massa (MS) tel. 0585 489493<br />

settori: geologia applicata all‟ingegneria civile e idraulica, redazione <strong>di</strong><br />

strumenti urbanistici e varianti me<strong>di</strong>ante utilizzo <strong>di</strong> GIS, stu<strong>di</strong> geologici<br />

inerenti la stabilizzazione aree in frana<br />

Chighine Gianfranco - TEGEIA srl via Tosco Romagnola 370 – Cascina<br />

(PI) tel./fax 050 741253<br />

settori: geologia ambientale, bonifica contaminati<br />

Damiani Alessandro – piazzale Premuda 2G Piombino (LI) tel. 0565 33260<br />

settori: geologia applicata – geologia ambientale<br />

Della Croce Giorgio - piazza <strong>della</strong> Vittoria 47 - Livorno tel. 0586 211212<br />

settori: idrogeologia e geotecnica<br />

Esposito Antonio - AssoGeo Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Geologia – via dei Mille, 36 - Ponsacco<br />

(PI) tel. 0587 736105<br />

settori: idrogeologia, geotecnica, geologia ambientale, piani <strong>di</strong><br />

caratterizzazione e progetti per il ripristino <strong>di</strong> siti contaminati, stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> supporto<br />

alla pianificazione urbanistica, consulenza in materia ambientale/rifiuti e piani<br />

<strong>di</strong> protezione civile<br />

Fagioli Maria-Teresa - AF Geoscience and Technology Consulting SRL<br />

via Toniolo Campo 222 – S. Giuliano Terme (PI) tel. 050870311<br />

22

settori: idrogeologia applicata, mo<strong>della</strong>zione e simulazione numerica <strong>di</strong><br />

fenomeni geologici<br />

Folini Marco - SANCILIA srl via Parione 1 – Firenze tel. 055 2670403<br />

settori: attività estrattive, risistemazioni ambientali, stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale<br />

Franchi Francesca - GEOPROGETTI Stu<strong>di</strong>o Associato – via del Rio 2<br />

Pontedera (PI) tel. 0587 54001<br />

settori: geomatica applicata alla pianificazione territoriale<br />

Gardone Luca - via Pisana 218 Scan<strong>di</strong>cci (FI) Tel. 055 756272<br />

settori: idrogeologia, geologia tecnica, geologia ambientale<br />

Ghezzi Giuseppe - GETAS PETROGEO srl - piazza San Giorgio 6 – Pisa tel.<br />

050 43275<br />

settori: idrogeologia, geologia applicata, piani <strong>di</strong> caratterizzazione<br />

Karayannis Jean Gionanlis - Geotecnica Pisana via Gherardesca 15 - Pisa tel.<br />

050 9656255<br />

settori: indagini geognostiche, laboratorio terre, opere geotecniche: pali <strong>di</strong><br />

fondazione, paratie<br />

Matteoli Sergio - Stu<strong>di</strong>o Geofield srl - San Miniato (PI) tel. 0571 418231<br />

settori: geo-risorse, cave<br />

Melani Fabio - Via Nomellini 25-27 - Piombino (LI) tel. 0565 855538<br />

settori: geotecnica, idrogeologia, cave e miniere, pianificazione urbanistica,<br />

geologia ambientale, rischio idraulico<br />

Moni Leonardo - Geodes Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Geologia – via Valmaira 14 Castelnuovo<br />

<strong>di</strong> Garfagnana (LU)<br />

settori: geotecnica, indagini geognostiche, pianificazione urbanistica, e<strong>di</strong>lizia<br />

civile, artigianale ed industriale, <strong>di</strong>sciplina degli scarichi, pianificazione<br />

territoriale<br />

Murratzu Alessandro – piazza Ulivelli 19 - Castelfiorentino (FI) tel. 0571<br />

635053<br />

settori: idrogeologia e ricerche termali, caratterizzazione geotecnica dei terreni,<br />

bonifiche ambientali<br />

Musetti Rinaldo– via Macchiavelli 38 Viareggio tel. 0584 44462<br />

settori: geotermica, idrogeologia<br />

23

Nencini Clau<strong>di</strong>o - Stu<strong>di</strong>o Associato <strong>di</strong> Geologia - corso Repubblica 1 –<br />

Fauglia (PI) tel. 050 650797<br />

settori: attività estrattive, pianificazione, geotecnica<br />

Nolle<strong>di</strong> Giancarlo - Stu<strong>di</strong>o Associato Nolle<strong>di</strong> via N.Sauro 118 – Lucca<br />

tel.0583 956363<br />

settori: idrogeologia, geotecnica<br />

Pacini Lando - Geohabitat stu<strong>di</strong>o geologico - Via Garibal<strong>di</strong> 34 51011 BORGO<br />

A BUGGIANO tel. 0572 30014<br />

settori: esplorazione del sottosuolo con meto<strong>di</strong> geofisici, idrogeologia,<br />

geotecnica<br />

Perini Massimiliano – via C. Battisti 36 Cascina tel. 050 700508<br />

settori: geotecnica, idrogeologia, geologia ambientale<br />

Rossi Francesco – Stu<strong>di</strong>o INGEO, via Tiglio 433 Arancio Lucca<br />

058348682<br />

idrogeologia, geotecnica, topografia<br />

tel.<br />

Santarnecchi Eraldo - via <strong>della</strong> Costituente 17 – Ponte a Egola (PI)<br />

tel. 0571 485277<br />

settori: geotecnica, idrogeologia, <strong>di</strong>fesa del suolo<br />

Simoni Matteo - viale <strong>della</strong> Repubblica 3/A - Bologna Tel. 051 6334030<br />

settori: idrogeologia applicata, geotecnica e meccanica delle rocce, geologia<br />

ambientale, progettazione e bonifica <strong>di</strong> siti incontaminati<br />

Turrini Giuseppe – Stu<strong>di</strong>o Ass. G.A.TE.S. - via G. Leopar<strong>di</strong> 10 - Pisa tel. 050<br />

552430<br />

settori: geologia Tecnica, idrogeologia<br />

12. Appen<strong>di</strong>ci<br />

Gestione del Corso <strong>di</strong> Laurea Magistrale in <strong>Scienze</strong> Geologiche<br />

Il Consiglio Aggregato dei corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in <strong>Scienze</strong> Geologiche e <strong>Scienze</strong> e<br />

Tecnologie Geologiche (CCLA)<br />

Il CCLA gestisce il Corso <strong>di</strong> Laurea Magistrale in <strong>Scienze</strong> e Tecnologiche<br />

Geologiche e il corso <strong>di</strong> Laurea in Geologia (triennale).<br />

24

Il Presidente è il Prof. Rodolfo Carosi (050-22.15.727; carosi@dst.unipi.it). Vice<br />

presidente il Prof. Alessandro Sbrana (050-22.15.714; sbrana@dst.unipi.it);<br />

segretario per la laurea Magistrale la Dott.ssa Chiara Montomoli (050-22.15.844;<br />

montomoli@dst.unipi.it); segretario per la laurea in <strong>Scienze</strong> Geologiche Dott. Luca<br />

Ragaini (050-22.15.741; ragaini@dst.unipi.it).<br />

E‟ costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente<br />

per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività <strong>di</strong>dattica<br />

nell‟ambito del corso stesso; dal Coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong>dattico, dal responsabile <strong>della</strong><br />

segreteria <strong>di</strong>dattica del corso, (050-22.15.832; <strong>di</strong>dattica@dst.unipi.it); dal<br />

Segretario <strong>della</strong> Commissione <strong>di</strong> Laurea, Dott. Roberto Albani (050-22.15.739;<br />

albani@dst.unipi.it) e da tre rappresentanti degli studenti. Il CCLA ha il<br />

compito <strong>di</strong> programmare e coor<strong>di</strong>nare le attività <strong>di</strong>dattiche, come descritto<br />

dallo Statuto dell‟Università <strong>di</strong> Pisa<br />

(http://www.unipi.it/ateneo/governo/regolament/statuto/statuto.htm_cvt.htm). Pianifica<br />

il processo formativo (definizione degli obiettivi formativi e degli obiettivi <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>mento) avvalendosi del lavoro svolto dalla Commissione Didattica e<br />

sentito il parere del Gruppo <strong>di</strong> Autovalutazione, che presenta le esigenze delle<br />

parti interessate sia interne che esterne (studenti, docenti, imprese, Comitato <strong>di</strong><br />

In<strong>di</strong>rizzo del Corso <strong>di</strong> Laurea).<br />

Fanno parte del CCL:<br />

La Commissione Didattica<br />

La Commissione <strong>di</strong> Laurea<br />

Il Gruppo <strong>di</strong> Autovalutazione<br />

Il Comitato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo<br />

Il Coor<strong>di</strong>natore <strong>di</strong>dattico<br />

La Commissione Didattica è costituita da:<br />

Docenti:<br />

Prof. Rodolfo Carosi (pres.) Tel. 050-2215727; carosi@dst.unipi.it<br />

Prof. Pietro Armienti<br />

Tel. 050-2215708; armienti@dst.unipi.it<br />

Dott. Giovanni Bianucci Tel. 050-2215842; bianucci@dst.unipi.it<br />

Dott.ssa Anna Gioncada Tel. 050-2215791; gioncada@dst.unipi.it<br />

Prof. Patrizia Macera<br />

Tel. 050-2215792; macera@dst.unipi.it<br />

Prof. Etta Patacca<br />

Tel. 050-2215729; patacca@dst.unipi.it<br />

Prof. Natale Perchiazzi Tel. 050-2215715; natale@dst.unipi.it<br />

e da sei rappresentanti degli studenti.<br />

Partecipano ai lavori <strong>della</strong> Commissione Didattica:<br />

Prof. Mauro Rosi (Direttore Dip. Sc. Terra) Tel. 050-2215712; rosi@dst.unipi.it<br />

Prof. Alessandro Sbrana (Vicepresidente CCLA) Tel. 050-2215714;<br />

sbrana@dst.unipi.it<br />

25

La Commissione Didattica ha il compito <strong>di</strong> valutare la funzionalità e l‟efficacia<br />

delle attività formative dei Corsi <strong>di</strong> Laurea e dei servizi <strong>di</strong>dattici forniti. In<br />

particolare, la Commissione Didattica esprime parere sulla programmazione<br />

<strong>di</strong>dattica annuale e sulla compatibilità tra i cre<strong>di</strong>ti assegnati alle attività formative<br />

e gli obiettivi determinati nel Regolamento Didattico <strong>di</strong> Ateneo e del CCLA.<br />

Il Gruppo <strong>di</strong> Autovalutazione<br />

E‟ costituito dal Presidente Prof.ssa Patrizia Macera, il Presidente del CCLA<br />

Prof. Rodolfo Carosi, due professori (Prof.ssa Gabriella Bagnoli e Prof. Carlo<br />

Baroni), un ricercatore (Dott. Gianni Musumeci), un rappresentante degli<br />

studenti, un rappresentante dei servizi amministrativi.<br />

Controlla che siano tenute in considerazione tutte le esigenze delle parti<br />

interessate sia interne che esterne, al fine <strong>di</strong> raggiungere gli obiettivi preposti<br />

dal CCLA per l‟ottenimento <strong>di</strong> una figura professionale capace <strong>di</strong> “sapere,<br />

saper fare, saper essere”. E‟ responsabile <strong>della</strong> stesura del rapporto <strong>di</strong><br />

autovalutazione, che è il risultato <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> analisi critica sul sistema<br />

“corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o” e costituisce il documento-base attraverso il quale il CCLA<br />

descrive e valuta i suoi obiettivi, la sua organizzazione e la qualità delle sue<br />

attività.<br />

Il Comitato <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo<br />

Ha il compito <strong>di</strong> collaborare, insieme agli altri organi competenti, alla<br />

definizione degli obiettivi formativi del geologo in accordo con le esigenze del<br />

mondo del lavoro, proponendo quale tipo <strong>di</strong> informazioni e conoscenze siano<br />

da potenziare per facilitare il rapido inserimento del laureato nel mondo del<br />

lavoro.<br />

E‟ così composto:<br />

Docenti del <strong>CdL</strong>:<br />

- Prof. Rodolfo Carosi (Presidente del Corso <strong>di</strong> Laurea triennale),<br />

Prof.ssa Patrizia Macera (Presidente del gruppo <strong>di</strong> Autovalutazione),<br />

Prof. Carlo Baroni (rappresentante dei professori <strong>di</strong> I fascia),<br />

Prof.ssa Gabriella Bagnoli (rappresentante dei professori <strong>di</strong> II fascia),<br />

Dott. Giovanni Musumeci (rappresentante dei ricercatori);<br />

- un rappresentante degli studenti;<br />

- rappresentanti degli Enti esterni: Dott. Antonio Bartelletti (Direttore Parco<br />

Apuane); Dott. Giovanni Bracci (Provincia <strong>di</strong> Pisa); Ing. Guido Cappetti<br />

(Enel Green Power spa); Dott. Maurizio Ferrini (Regione Toscana); Prof.<br />

Piero Manetti (CNR - Istituto <strong>di</strong> Geoscienze e Georisorse); Dott. Clau<strong>di</strong>o<br />

Nencini (Or<strong>di</strong>ne dei Geologi <strong>della</strong> Toscana); Dott. Emilio Ricci<br />

(Associazione Industriali); Prof. Vincenzo Terreni (Presidente Ass. Naz.<br />

Insegnanti <strong>Scienze</strong> Naturali).<br />

26

La Segreteria Didattica<br />

Raccoglie ed istruisce preliminarmente le pratiche studenti da sottoporre agli<br />

organi <strong>di</strong> gestione del <strong>CdL</strong>. (<strong>di</strong>dattica@dst.unipi.it). Ha la funzione <strong>di</strong><br />

monitorare l‟erogazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>dattica attraverso la raccolta e l‟elaborazione<br />

dei giu<strong>di</strong>zi da parte degli studenti sui singoli corsi<br />

La Commissione <strong>di</strong> Laurea<br />

E‟ presieduta dal Prof. Mauro Rosi. Fornisce il calendario degli appelli <strong>di</strong><br />

laurea e designa i membri <strong>della</strong> commissione <strong>di</strong> ogni appello tra i docenti del<br />

CCLA. Svolge gli esami <strong>di</strong> Laurea. Si avvale <strong>della</strong> collaborazione del<br />

Dott. Roberto Albani (050-22.15.739; albani@dst.unipi.it) che svolge le<br />

funzioni <strong>di</strong> coa<strong>di</strong>utore del Presidente <strong>della</strong> Commissione <strong>di</strong> Laurea per istruire<br />

le pratiche per sostenere l‟esame <strong>di</strong> Laurea.<br />

27

13. Programmi dei corsi<br />

ANALISI MINERALOGICHE<br />

9 CFU – 7CFU lezioni frontali; 2 CFU esercitazioni<br />

Natale Perchiazzi, Elena Bonaccorsi<br />

<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra<br />

Programma del corso<br />

Diffrattometria <strong>di</strong> polvere: richiami sulla <strong>di</strong>ffrazione; identificazione <strong>di</strong><br />

minerali in miscele polifasiche. Preparazione dei campioni per <strong>di</strong>ffrattometria<br />

<strong>di</strong> polvere; richiami sul funzionamento del <strong>di</strong>ffrattometro Bragg-Brentano,<br />

camera Debye-Scherrer e Gandolfi; strumenti, principali aberrazioni<br />

strumentali ed influenza degli strumenti sulle misure; in<strong>di</strong>cizzazione spettri <strong>di</strong><br />

polvere ed affinamento ai minimi quadrati dei parametri <strong>di</strong> cella, focalizzando<br />

su minerali costituenti delle rocce; simulazione al calcolatore <strong>di</strong> spettri <strong>di</strong><br />

polvere ed introduzione al metodo Rietveld. Applicazione del metodo Rietveld<br />

all‟analisi quantitativa, con esempi <strong>di</strong> miscele <strong>di</strong> materiali sintetici o naturali,<br />

da due a quattro componenti; sorgenti non convenzionali, luce <strong>di</strong> sincrotrone;<br />

<strong>di</strong>ffrazione <strong>di</strong> neutroni come complementare ai raggi-X.<br />

SEM/EDS e microsonda: Caratteristiche e funzionamento <strong>di</strong> SEM e<br />

microsonda, esempi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> minerali e materiali sintetici. Calcolo <strong>di</strong><br />

formule cristallochimiche <strong>di</strong> silicati costituenti delle rocce a partire da dati<br />

SEM e/o microsonda.<br />

TEM: Caratteristiche e funzionamento del microscopio elettronico a<br />

trasmissione. Diffrazione elettronica: teoria e pratica. Modalità <strong>di</strong> formazione<br />

dell‟immagine. Contrasto <strong>di</strong> ampiezza e <strong>di</strong> fase. Problemi nell‟interpretazione<br />

delle immagini. Applicazioni <strong>di</strong> microscopia e <strong>di</strong>ffrazione elettronica alle<br />

scienze <strong>della</strong> Terra.<br />

IR, TG/DTA, Fluorescenza-X: principi <strong>di</strong> funzionamento ed applicazioni in<br />

scienze <strong>della</strong> Terra. Esempi <strong>di</strong> applicazioni su materiali <strong>di</strong> sintesi.<br />

Argille: Introduzione alla mineralogia dei suoli e delle argille; definizione e<br />

classificazione cristallochimica e strutturale dei minerali argillosi; capacità <strong>di</strong><br />

28

scambio ionico e glicolazione; caratterizzazione <strong>di</strong> minerali argillosi me<strong>di</strong>ante<br />

tecniche <strong>di</strong> laboratorio. Importanza economica e<br />

tecnologica dei minerali argillosi.<br />

Cementi: La chimica dei cementi, il sistema CaO-Al2O3-SiO2-FeO.<br />

Caratterizzazione strutturale delle fasi maggiori dei clinker: alite, belite,<br />

ferrite….Proprietà dei clinker e dei cementi Portland. Identificazione e<br />

caratterizzazione <strong>di</strong> componenti dei clinker. Fasi derivanti dall‟idratazione dei<br />

cementi, composti C-S-H e loro relazioni con i silicati <strong>di</strong> calcio idrati naturali.<br />

Ceramiche: Definizione <strong>di</strong> ceramica, laterizio, refrattario, le materie prime<br />

impiegate nella loro produzione. Applicazione <strong>della</strong> mineralogia allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />

materiali ceramici attuali ed antichi.<br />

Zeoliti: Aspetti mineralogici e importanza tecnologica come setacci molecolari<br />

e <strong>di</strong>sinquinanti.<br />

Amianto e mineralogia ambientale: definizione <strong>di</strong> amianto, meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o,<br />

norme legislative; i particolati atmosferici, loro composizione; altri minerali<br />

comuni potenzialmente pericolosi per la salute.<br />

Obiettivi Formativi<br />

Il corso si propone <strong>di</strong> fornire agli studenti conoscenze <strong>di</strong> base su tecniche <strong>di</strong><br />

laboratorio versatili e <strong>di</strong>ffuse, per la caratterizzazione <strong>di</strong> minerali e materiali<br />

sintetici. Verranno descritte il dettaglio gruppi <strong>di</strong> minerali che risultano<br />

rilevanti sia nel contesto geologico che ambientale ed applicativo.<br />

Parole chiave: Mineralogia, Minerali delle argille, Cementi, <strong>di</strong>ffrazione a raggi<br />

X, TEM, SEM.<br />

Verifica dell’ appren<strong>di</strong>mento: esame orale con voto<br />

Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. N. Perchiazzi martedì e mercoledì 10-12<br />

dott.ssa E. Bonaccorsi martedì e giovedì 12-14<br />

Testi consigliati:<br />

Bish, D.L., Post, J.E. (e<strong>di</strong>tors) 1989. Modern powder <strong>di</strong>ffraction. Reviews in<br />

mineralogy, Mineralogical Society of America.<br />

Potts, P.J., 1987. A handbook of silicate rock analysis. Blackie, Glasgow, 622<br />

pp.<br />

Putnis, A.: Introduction to mineral sciences. pp. 41-80. Cambridge Univ. Press<br />

Ree S.J.B., 2005. Electron microprobe analysis and scanning electron<br />

microscopy in geology. Cambridge University Press.<br />

Riddle, C. 1993. Analysis of geological materials. Dekker, New York, 463 pp.<br />

29

Stout, G.H., Jensen, L. 1968. X-ray structure determination. A practical guide.<br />

MacMillan, London.<br />

Materiale <strong>di</strong>dattico scaricabile dal sito<br />

http://www.dst.unipi.it/claroline185/claroline/course/index.phpcid=AN<br />

ALISIMIN<br />

Commissione esame: N. Perchiazzi, E. Bonaccorsi., M. Lezzerini<br />

COMPLEMENTI DI FISICA E MATEMATICA<br />

6 CFU – 4 CFU lezioni frontali; 2 CFU esercitazioni<br />

Francesco Giammanco<br />

<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> Fisica “E. Fermi” (Largo Pontecorvo, 3)<br />

Programma del corso<br />

Complementi <strong>di</strong> analisi. Scalari, vettori e tensori. Proprieta’ dei vettori e<br />

operazioni con i vettori. Elementi <strong>di</strong> calcolo matriciale e tensori. Operazioni e<br />

trasformazioni dei tensori. Sistemi lineari e linearizzazione <strong>di</strong> funzioni.<br />

Funzioni <strong>di</strong> piu’ variabili e operatori vettoriali. Differenziale totale e derivate<br />

parziali. Soluzioni <strong>di</strong> equazioni algebriche. Equazioni <strong>di</strong>fferenziali alle derivate<br />

parziali. Proprietà ed esempi <strong>di</strong> soluzione <strong>di</strong> equazioni del trasporto.<br />

Discretizzazione e rappresentazione numerica. Fisica dei mezzi continui.<br />

Equazioni costitutive <strong>della</strong> reologia. Forze su un corpo e tensore degli stress.<br />

Valori e assi principali <strong>di</strong> stress. Stress normale. Stress <strong>di</strong> taglio (shear stress).<br />

Stress piano. Stress all’interno <strong>della</strong> Terra. Assi principali <strong>di</strong> stress. I tre tipi<br />

fondamentali <strong>di</strong> faglia. Deformazioni. Tensore <strong>di</strong> strain. Elasticità lineare.<br />

Legge <strong>di</strong> Hooke. Costanti elastiche. Viscosità. Modelli lineari in reologia.<br />

Meccanica delle fratture. Modelli numerici.<br />

Obiettivi formativi<br />

Buona padronanza degli strumenti <strong>di</strong> analisi matematica per funzioni <strong>di</strong> più<br />

variabili e analisi tensoriale. Derivazione equazioni costitutive <strong>della</strong> Reologia e<br />

Tensore <strong>di</strong> Stress. Conoscenza meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> derivazione <strong>di</strong> assi principali, shear<br />

ecc. Derivazione tensore <strong>di</strong> strain e costanti elastiche principali.<br />

Verifica dell’appren<strong>di</strong>mento: esame orale con voto<br />

Testi consigliati:<br />

- Piskunov – Calcolo Differenziale ed Integrale - E<strong>di</strong>tori Riuniti<br />

- F.Mulargia – Un'introduzione alla meccanica delle faglie - Coop. Libraria<br />

Universitaria Bologna 2000<br />

Ulteriore materiale <strong>di</strong>dattico verrà fornito durante il Corso<br />

30

Commissione d'esame: F.Giammanco, N. Beverini, G. Moruzzi, F. Cornolti,<br />

F. Fuso<br />

Orario <strong>di</strong> ricevimento: Giovedì, 15 – 17.<br />

COMPLEMENTI DI GEOLOGIA STRUTTURALE<br />

6 CFU – 5CFU lezioni frontali.; 1 CFU lezioni fuori sede<br />

Chiara Montomoli<br />

<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra<br />

Programma del corso<br />

Strain in 2-D e 3-D. Deformazione finita e progressiva. Deformazione e flui<strong>di</strong>.<br />

Foliazioni e lineazioni nelle rocce deformate e loro meccanismi <strong>di</strong> formazione.<br />

Riconoscimento e classificazione alla microscala. Piegamento <strong>di</strong> uno strato<br />

singolo e <strong>di</strong> un multistrato. Modelli cinematici <strong>di</strong> piegamento e piegamenti<br />

sovrapposti. Pieghe a guaina. Flanking folds e flanking structures. Strain e<br />

modelli <strong>di</strong> formazione delle strutture duttili. Zone <strong>di</strong> taglio; in<strong>di</strong>catori<br />

cinematici alla meso e alla microscala per il senso <strong>di</strong> taglio e lo spostamento.<br />

Deformazione nelle cataclasiti e nelle miloniti. Principali meccanismi<br />

deformativi alla microscala.<br />

Il corso prevede esercitazioni in aula e in campagna.<br />

Il lavoro <strong>di</strong> campagna prevede una lezione fuori sede <strong>di</strong> tre giorni.<br />

Obiettivi formativi<br />

Conoscenza approfon<strong>di</strong>ta <strong>della</strong> geometria e <strong>della</strong> cinematica delle strutture<br />

duttili; conoscenza dei principali meccanismi <strong>di</strong> deformazione delle pieghe e<br />

delle zone <strong>di</strong> taglio fragili e duttili e del ruolo dei flui<strong>di</strong> nella deformazione.<br />

Verifica dell’appren<strong>di</strong>mento: esame orale con voto.<br />

Testi consigliati<br />

- Twiss R.J. & Moores E.M. (1992): Structural Geology. W.H. Freeman and<br />

Company.<br />

- Passchier C.W. & Trouw R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer-Verlag.<br />

- Ramsay J.G. & Huber M.I. (1983): The techniques of Modern Structural<br />

Geology. Vol. 1: Strain analysis. Academic Press.<br />

- Ramsay J.G. & Huber M.I. (1987): The techniques of Modern Structural<br />

Geology. Vol. 2: Folds and Fractures. Academic Press.<br />

31

- CD delle lezioni e <strong>di</strong>spense del docente.<br />

Commissione d'esame: C. Montomoli. R. Carosi. P.C. Pertusati<br />

Orario <strong>di</strong> ricevimento: lunedì 11-12<br />

COMPLEMENTI DI PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI<br />

6 CFU – 4 CFU lezioni frontali; 1 CFU laboratorio; 1 CFU lezione fuori sede<br />

Giovanni Bianucci<br />

<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra<br />

Programma del corso<br />

Principi <strong>di</strong> morfologia funzionale. Adattamenti all‟ambiente acquatico e<br />

paleoecologia dei mammiferi marini.<br />

Principi <strong>di</strong> sistematica e <strong>di</strong> classificazione. Analisi filogenetiche. Cenni<br />

sull‟analisi cla<strong>di</strong>stica: costruzione e lettura dei cladogrammi.<br />

Cetacea. Caratteri generali. Origini e ipotesi sui progenitori basate su dati<br />

paleontologici e molecolari. Classificazione con trattazione a livello delle<br />

singole famiglie. Gli Archaeoceti. L‟origine dei Neoceti. I Mysticeti. Gli<br />

Odontoceti. Filogenesi. Evoluzione, <strong>di</strong>stribuzione geografica e cambiamenti<br />

ambientali.<br />

Sirenia. Caratteri generali. Classificazione. Origine ed evoluzione.<br />

Paleogeografia. Filogenesi.<br />

Desmostylia. Caratteri generali. Distribuzione stratigrafica e geografica.<br />

Pinnipe<strong>di</strong>a. Caratteri generali, sistematica e strategie alimentari. Origine<br />

(monofiletica o <strong>di</strong>filetica) ed evoluzione. Pinnipe<strong>di</strong> arcaici e pinnipe<strong>di</strong><br />

moderni.<br />

Altri gruppi minori d mammiferi adattati alla vita marina.<br />

Tafonomia dei mammiferi marini.<br />

I principali giacimenti a mammiferi marini: natura dei depositi, tafonomia e<br />

<strong>di</strong>versità.<br />

Distribuzione geografica, stratigrafica e pattern evolutivo dei mammiferi<br />

marini del Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

Laboratorio e lezioni fuori sede<br />

Tassonomia e sistematica dei mammiferi marini: i principali elementi<br />

<strong>di</strong>agnostici per il loro riconoscimento.<br />

32

Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> prospezione paleontologica applicati alla ricerca dei vertebrati<br />

fossili. Utilizzo del georadar e <strong>di</strong> altre tecniche geofisiche.<br />

Georeferenziazione, raccolta dati e rilievi 3D con laser scanner e Zscan.<br />

Tecniche, con applicazione sul terreno, per il recupero dei vertebrati fossili.<br />

Preparazione, conservazione e duplicazione in laboratorio dei vertebrati fossili.<br />

Obiettivi formativi<br />

Conoscenze <strong>di</strong> base sulla storia evolutiva delle principali linee <strong>di</strong> mammiferi<br />

marini e sui principali giacimenti fossili.<br />

Conoscenze dei principali meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> prospezione, raccolta dati, recupero e<br />

conservazione dei vertebrati fossili. Capacità <strong>di</strong> riconoscimento e<br />

classificazione, sulla base <strong>di</strong> reperti fossili ,dei principali gruppi <strong>di</strong> mammiferi<br />

marini.<br />

Verifica dell’ appren<strong>di</strong>mento: esame orale con voto.<br />

Testi Consigliati<br />

- Berta A., Sumich J.L. & Kovacs K.M. 2006. Marine mammals. Evolutionary<br />

biology. Second E<strong>di</strong>tion. Academic Press, San Diego.<br />

- Bianucci G. & Lan<strong>di</strong>ni W. 2007. Fossil History. In: Reproductive biology and<br />

phylogeny of Cetacea. Whales, dolphins and porpoises. D.L. Miller (Ed.).<br />

Science Publishers, Enfield.<br />

- Thewissen J.G.M. (Ed.) 1998. The Emergence of Whales. Evolutionary<br />

patterns in the origin of Cetacea. Plenum Press, New York and London.<br />

- Leiggi P. & May P. (Eds.) 1994. Vertebrate paleontological techniques.<br />

Volume 1. Cambridge University Press, New York.<br />

Commissione d’esame: G. Bianucci, W. Lan<strong>di</strong>ni, L. Ragaini.<br />

Orario <strong>di</strong> ricevimento: Martedì, 10 – 12.<br />

33

Marco Pasero<br />

<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra<br />

CRISTALLOCHIMICA<br />

6 CFU – lezioni frontali<br />

Programma del corso<br />

Cristallochimica generale. Il legame chimico. Elettronegatività secondo<br />

Pauling e secondo Mulliken. Legame ionico in molecole. Cristalli ionici.<br />

Energia coesiva: termini coulombiani e termini repulsivi <strong>di</strong> Born. Raggi ionici:<br />

raggi univalenti e raggi cristallini. Variazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> legame con la<br />

coor<strong>di</strong>nazione. Impacchettamento compatto <strong>di</strong> sfere e strutture tipo A, B, C.<br />

Poliedri <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nazione. Descrizione <strong>di</strong> una struttura cristallina: esempi. Le<br />

regole <strong>di</strong> Pauling (criteri <strong>di</strong> stabilità delle strutture ioniche): esempi. Raggi<br />

ionici empirici. Estensione <strong>della</strong> II regola <strong>di</strong> Pauling: correlazione tra forza <strong>di</strong><br />

legame e <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> legame.<br />

Cristallochimica speciale. Strutture a impacchettamento compatto <strong>di</strong> ioni<br />

ossigeno: strutture AX, AX2, A2X3. Strutture AB2O4 (spinelli). Distribuzione<br />

degli elementi nei processi geologici: eccezioni alle regole <strong>di</strong> Goldschmidt e<br />

Ringwood. Teoria del campo cristallino. Energie <strong>di</strong> stabilizzazione in campo<br />

ottaedrico e in campo tetraedrico. Effetto Jahn-Teller. Gli elementi <strong>di</strong><br />

transizione nei processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione magmatica. Ripartizione tra<br />

minerali coesistenti.<br />

Polimorfismo e politipismo: aspetti termo<strong>di</strong>namici, aspetti strutturali. Esempi<br />

<strong>di</strong> polimorfismo. Struttura tipo olivina. Struttura tipo granato. Struttura tipo<br />

humite. Polisomatismo: definizione ed esempi. Strutture del composto<br />

Al2SiO5. Silicati a catena. Connessioni <strong>di</strong> catene tetraedriche ed ottaedriche:<br />