12-01-00

12-01-00

12-01-00

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

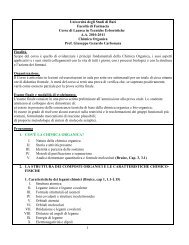

Esercizi proposti<br />

Vengono qui di seguito riportate alcune tracce proposte nel corso dell'anno 2<strong>00</strong>0, corredate di<br />

risoluzione commentata dei quesiti che richiedono calcoli numerici.<br />

(N.B. Nei quesiti che riguardano equilibri in soluzione acquosa, il contributo del solvente alle concentrazioni<br />

delle specie H 3 O + e OH - non viene menzionato nelle situazioni in cui è trascurabile)<br />

<strong>12</strong>/<strong>01</strong>/2<strong>00</strong>0 – I<br />

1 - Dati i seguenti ioni o molecole: ione carbonato, trifluoruro di boro, diossido di carbonio, metano,<br />

pentacloruro di fosforo, indicare per ciascuno di essi: struttura di Lewis, geometria, cariche<br />

formali ed eventuale presenza di un momento di dipolo risultante<br />

2 - a) Pressione osmotica e sue implicazioni.<br />

b) Calcolare la pressione osmotica di una soluzione acquosa preparata, a 25°C, sciogliendo in<br />

un litro d'acqua 1.70 g di nitrato di sodio e 1.80 g di glucosio (C 6 H <strong>12</strong> O 6 ).<br />

3 - Il pH di una soluzione acquosa di un acido organico monoprotico con Ka = 6.5 x 10 -5 è 2.60.<br />

Calcolare la concentrazione molare dell'acido.<br />

Calcolare inoltre il volume d'acqua che si deve aggiungere ad un litro della soluzione iniziale<br />

perché il pH raggiunga il valore di 2.90<br />

4 - Una cella galvanica (che lavora a 25 °C) è costituita : da una semicella in cui una sbarretta di<br />

nichel è immersa in una soluzione di Ni(NO3)2 0.10 M e da una seconda semicella in cui un<br />

elettrodo di platino è immerso in una soluzione acida a pH = 2 che contiene ioni permanganato<br />

in concentrazione 0.0<strong>12</strong> M e ioni Mn 2+ in concentrazione 0.15 M.<br />

Calcolare la forza elettromotrice della cella e scrivere la reazione che ha luogo quando la cella<br />

eroga corrente.<br />

[E°(Ni 2+ /Ni) = -0.26 V; E°(MnO4 - ,H + /Mn 2+ ) = 1.51 V]<br />

5 - Dare una definizione per: (i) elemento dei gruppi principali; (ii) semiconduttore; (iii) elettrolita.

Risoluzione<br />

2.<br />

La relazione che ci permette il calcolo della pressione osmotica è:<br />

π = iMRT (1)<br />

nel caso in questione i soluti sono due di concentrazione e fattore di vant’Hoff diverso, la (1)<br />

diventa:<br />

π = (i1M1 + i2M2)RT<br />

poiché gli effetti dei due soluti sono additivi.<br />

massa soluto (g)<br />

M =<br />

(in questo caso si può considerare V solvente = V soluzione).<br />

- 1<br />

MMsoluto (g mol )<br />

Volume soluzione (l)<br />

‣ NaNO 3 M1 =<br />

‣ glucosio M 2 =<br />

1.70/84.99 moli l -1 = 0.020 M; i1 = 2.<br />

1<br />

1.80/180.16<br />

1<br />

moli l -1 = 0.<strong>01</strong>0 M; i2 = 1.**<br />

π = [(2 · 0.020 + 0.<strong>01</strong>0) 0.082058 · 298.15] atm = 1.22 atm.<br />

3.<br />

Cosideriamo:<br />

+ -<br />

[H3O<br />

][A ]<br />

Ka =<br />

[HA]<br />

il bilancio di carica: [H 3 O + ] = [A - ] + [OH - ], che, essendo la soluzione acida, si riduce a<br />

[H 3 O + ] = [A - ]<br />

e il bilancio di massa: C (concentrazione iniziale dell’acido) = [HA] + [A - ] = [HA] +[H 3 O + ].<br />

+<br />

[H<br />

3O<br />

]<br />

La costante di equilibrio può essere espressa come Ka =<br />

C -[H<br />

3O<br />

se sono noti [H 3 O + ] e Ka si può risalire al valore di C<br />

C = ([H 3 O + ] 2 + Ka[H 3 O + ]) / Ka = [H 3 O + ] 2 / Ka + [H 3 O + ]<br />

[H 3 O + ] = 10 -2.6 = 2.513 x 10 -3<br />

C = 9.95 x 10 -2 M (in pratica 10 -1 M)<br />

2<br />

+<br />

;<br />

]

Per risolvere la seconda parte del problema si deve ripetere lo stesso calcolo per la soluzione diluita,<br />

il nuovo valore di concentrazione C’, essendo [H 3 O + ] = 10 -2.9 = 1.259 x 10 -3 , risulta<br />

C’ = 0.026 M.<br />

Il valore del volume della soluzione diluita si calcola eguagliando, per le due soluzioni il numero n<br />

di moli di acido presente (che è identico nei due casi):<br />

n = concentrazione (moli l -1 ) · volume (l) di soluzione.<br />

Quindi CiVi = C’Vf. Vi = 1 l, Vf = 3.8 l.<br />

Questo significa che l’aggiunta di 2.8 l (3.8 - 1 = 2.8) di acqua alla soluzione iniziale fa salire il pH<br />

di 0.3 unità.<br />

4.<br />

La cella galvanica si basa sulle due semireazioni seguenti:<br />

a) Ni 2+ (aq) + 2e Ni(s) E° = -0.26V<br />

-<br />

b) MnO 4 (aq) + 8H + (aq) +5e Mn 2+ (aq) + 4H 2 O (l) E° = 1.51 V<br />

Il potenziale di b) è di gran lunga più positivo di quello di a) quindi b) rappresenta il processo<br />

catodico, la reazione inversa di a) quello anodico. La reazione globale di cella sarà:<br />

-<br />

2MnO 4 (aq) + 5Ni (s) + 16H + (aq)<br />

2Mn 2+ (aq) + 5Ni 2+ (aq) + 8H 2 O (l)<br />

(la reazione è bilanciata per un totale di 10 e - )<br />

Applicando l’equazione di Nernst e , considerando che Ni (s) e H 2 O (l) si trovano nel loro stato<br />

standard di riferimento con attività = 1, abbiamo:<br />

2+<br />

2 2 5<br />

RT [Mn ] [Ni ]<br />

∆E = (E°catodo – E°anodo) – ln<br />

nF<br />

- 2 + 16<br />

[MnO ] [H ]<br />

4<br />

+<br />

Dando alle costanti R e F i loro valori numerici, a T il valore di 298.15 K, trasformando i logaritmi<br />

naturali in logaritmi decimali<br />

∆E = 1.77 –<br />

2 5<br />

0.0592 (0.15) (0.1)<br />

log<br />

2 16<br />

10 (0.0<strong>12</strong>) (0.<strong>01</strong>)<br />

= 1.77 –<br />

0.0592 log1.5625x10<br />

29<br />

10<br />

= 1.77 –<br />

0.0592 (0.1939 + 29) = 1.60 V<br />

10

<strong>12</strong>/<strong>01</strong>/2<strong>00</strong>0 – II<br />

1 - Che cosa si intende per:<br />

(i) ordine di legame; (ii) legame π; (iii) legame a idrogeno.<br />

2 - a) Un bombola di acciaio, dal volume interno di 20 litri, contiene del gas (azoto) compresso.<br />

Alla temperatura di 20 °C la pressione iniziale del gas nella bombola era pari a 2<strong>00</strong> atm; dopo<br />

che parte del gas è stato consumato per un esperimento di laboratorio, la pressione nella<br />

bombola è scesa a 180 atm. Calcolare la quantità assoluta e in percentuale di azoto consumato<br />

nell'esperimento, ammettendo di potersi valere dell'equazione di stato dei gas ideali.<br />

b) Definire i limiti di validità dell'equazione di stato dei gas ideali.<br />

3 - a) Calcolare il pH della soluzione ottenuta mescolando 1<strong>00</strong> ml di una soluzione di acido formico<br />

0.50 M (l'acido formico è un acido organico monoprotico con Ka = 1.8 x 10 -4 ) con 30 ml di<br />

una soluzione di idrossido di sodio 1.0 M.<br />

b) Calcolare il pH della soluzione ottenuta aggiungendo alla soluzione del punto a) altri 20 ml<br />

di soluzione 1 M di idrossido di sodio.<br />

(Le soluzioni sono tutte soluzioni acquose).<br />

4 - a) Il magnesio è un metallo che si ottiene per elettrolisi del cloruro di magnesio fuso. Calcolare<br />

l'intensità della corrente (in Ampère) che deve passare nella cella elettrolitica perché al catodo<br />

si formino 73 g di magnesio in un'ora.<br />

b) Illustrare in maniera sintetica che cosa si intende per elettrolisi.<br />

5 - Dare una definizione per: (i) alogeno; (ii) idruro; (iii) ossidi acidi e ossidi basici.<br />

Risoluzione<br />

2.<br />

Nell’ipotesi di poter applicare l’equazione di stato dei gas perfetti PV = nRT, le moli di azoto<br />

presenti inizialmente nella bombola sono:<br />

P1V<br />

n1 =<br />

RT<br />

=<br />

2<strong>00</strong> ⋅20<br />

0.08205⋅293.15<br />

atm l<br />

= 166.28 mol ****<br />

- 1 -1<br />

atm l mol K K

le moli rimaste nella bombola dopo l’esperimento sono:<br />

P2V<br />

n2 =<br />

RT<br />

=<br />

180 · 20<br />

0.08205 · 293.15<br />

la quantità di azoto consumata in moli è data da<br />

(n1 – n2) = 16.62 mol ovvero:<br />

atm l<br />

= 149.66 mol<br />

- 1 -1<br />

atm l mol K K<br />

(16.62 · 28)g = 456.36 g (28.<strong>01</strong> g mol -1 = MM di N 2 );<br />

il consumo in % è dato da:<br />

n1-<br />

n<br />

n1<br />

2<br />

· 1<strong>00</strong> = 10%.<br />

In via alternativa il consumo in percentuale può essere calcolato anche sulla base del calo di<br />

pressione. Dal momento che volume e temperatura rimangono costanti, un calo del 10% della<br />

pressione deve corrispondere ad un calo del 10% del numero di moli. La quantità di N2 erogato, in<br />

moli, risulta dal calcolo:<br />

P3V<br />

n3 =<br />

RT<br />

dove P3 deve essere posta pari a 20 atm, cioè pari alla pressione parziale delle moli di N 2 fuoriuscite<br />

dalla bombola.<br />

3.<br />

La reazione che ha luogo con il mescolamento delle due soluzioni è:<br />

HFor (aq) + NaOH (aq)<br />

NaFor (aq) + H 2 O (l)<br />

Le moli di HFor sono date da<br />

n HFor = M HFor V HFor = 5.0 x 10 -2 mol.<br />

Le moli di base forte sono n - OH = M NaOH V NaOH = 3.0 x 10 -2 mol.<br />

Le moli di acido sono in eccesso e la reazione di neutralizzazione è pertanto incompleta. Nella<br />

soluzione risultante sono quindi presenti ioni Na + (spettatori e ininfluenti ai fini del pH), ioni For - ,<br />

ioni H 3 O + , ioni OH - e molecole HFor. Siamo in presenza di una soluzione tampone in cui tutte le<br />

specie ioniche (ad eccezione di Na + ) e HFor devono soggiacere alla legge di azione di massa. In<br />

particolare,<br />

Ka =<br />

+ -<br />

[H3O<br />

][For ]<br />

[HFor]

Nella soluzione si trovano disciolti HFor in una concentrazione pari a:<br />

-2<br />

⎛ 5.0x10 - 3.0x10<br />

[HFor] = (n iniziali di acido - n base aggiunta )/V totale =<br />

⎜<br />

⎝ 0.13<br />

e il suo sale NaFor in quantità pari alla base forte aggiunta con concentrazione<br />

[NaFor] =<br />

3.0x10 -2 mol l -1 = 0.23 M.<br />

0.13<br />

-2<br />

⎟ ⎞<br />

⎠<br />

mol l -1 = 0.15 M<br />

Supponendo che [For - ] e [HFor] all’equilibrio non differiscano in maniera apprezzabile dai loro<br />

valori analitici (delle quantità cioè immesse nella soluzione) possiamo valutare [H 3 O + ] dalla<br />

relazione<br />

[H 3 O + [HFor]<br />

] = Ka<br />

-<br />

[For ]<br />

= 1.8 x 10 -4 0.15 = 1.2 x 10 -4 , pH = 3.92.<br />

0.23<br />

[H 3 O + ] è molto inferiore alla concentrazione analitica di acido presente, l’approssimazione fatta<br />

risulta valida.<br />

Se alla soluzione formata in a) si aggiungono altri 20 ml di soluzione di base forte, è come se<br />

avessimo mescolato 1<strong>00</strong> ml di soluzione di acido formico 0.5 M con 50 ml di soluzione di NaOH<br />

1.0 M, in questo caso<br />

nHFor = nOH - = 5.0x10 -2 mol<br />

Nella reazione l’acido HFor si trasforma completamente nel suo sale sodico (NaFor) e il pH della<br />

soluzione risultante va calcolato considerando che abbiamo 0.15 l di una soluzione in cui è disciolto<br />

il sale NaFor in quantità pari a 5.0x10 -2 mol.<br />

Il sale è ionizzato, Na + è ininfluente ai fini dell’acidità del mezzo, mentre For - si idrolizza secondo<br />

l'equazione:<br />

For - (aq) + H 2 O (l) HFor (aq) + OH - (aq)<br />

La costante che regola questo equilibrio è:<br />

-<br />

Kw [OH ][HFor]<br />

Kb = =<br />

Ka<br />

-<br />

[For ]<br />

consideriamo il bilancio di carica<br />

[Na + ] + [H 3 O + ] = [For - ] + [OH - ];<br />

poichè la soluzione è basica [H 3 O + ] è trascurabile e il bilancio di carica si riduce a<br />

C = [For - ] + [OH - ]<br />

(a [Na + ] è stato sostituito il termine C = concentrazione analitica, o iniziale, di NaFor).<br />

Consideriamo il bilancio di massa:<br />

C = [For - ] + [HFor]

ed eguagliando le due espressioni per C:<br />

[For - ] + [OH - ] = [For - ] + [HFor] si ottiene: [OH - ] = [HFor],<br />

Kb =<br />

- 2<br />

[OH ]<br />

; Kb = 5.56 x 10 -11 ; C =<br />

-<br />

C-[OH ]<br />

−2<br />

5.0x10<br />

0.15<br />

mol l -1 = 3.33 x 10 -1 M.<br />

Dato il valore molto piccolo di Kb e poiché la soluzione non è troppo diluita (~10 -1 M), possiamo<br />

scrivere:<br />

[OH - ]<br />

2<br />

Kb ≈ , e quindi<br />

C<br />

[OH - ] = Kb·C =<br />

5.56x10 -11 · 3.33x10 -1<br />

= 4.3 x 10 -6 ; pOH = 5.37; pH = 8.63.<br />

N.B. [OH - ] = 4.3 x 10 -6