Un Ticinese a Castel Nuovo - Ticino Management

Un Ticinese a Castel Nuovo - Ticino Management

Un Ticinese a Castel Nuovo - Ticino Management

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

È fra i monumenti più importanti della città di<br />

Napoli ed è stato testimone delle continue<br />

lotte per la conquista del Regno fin dal XIII<br />

secolo, a part i re dall’arrivo a Napoli di Carlo<br />

d’Angiò, che nel 1279 ne decretò la costru z i one<br />

per farne la sua fastosa residenza sulle rive<br />

del mare .<br />

È il Maschio Angioino, noto anche come il<br />

<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, la costruzione più pre s t i g i o s a<br />

della civiltà angioina e aragonese e oggi sede<br />

museale, ma anche luogo per le riunioni del<br />

Consiglio del Comune di Napoli. Dell’antica<br />

c o s t ruzione angioina terminata nel 1284 non<br />

resta, però, più nulla se non la Cappella Pala-<br />

*storico dell’arte<br />

1 0 8<br />

di Giorgio Mollisi*<br />

<strong>Un</strong> <strong>Ticinese</strong> a <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong><br />

Domenico Gagini da Bissone, scultore<br />

a Napoli sotto Alfonso d’Aragona<br />

tina, perché il castello fu radicalmente modificato<br />

sotto Alfonso d’Aragona nel 1443.<br />

N u m e rosi altri interventi si susseguirono nei<br />

secoli, soprattutto durante il ‘700, ma un<br />

re s t a u ro dei primi del Novecento ha ricondotto<br />

il castello alle forme del periodo aragonese.<br />

Di originale, comunque si è fort u n a t a m e n t e<br />

c o n s e rvato l’arco di trionfo, fatto costru i re dal<br />

re Alfonso d’Aragona all’entrata del castello<br />

per celebrare il suo ingresso trionfale del 1443<br />

nella città di Napoli, un vero capolavoro di<br />

a rte decorativa rinascimentale, sicuramente<br />

una delle opere più importanti dell’Italia meridionale<br />

di quel periodo. E fra gli artisti che

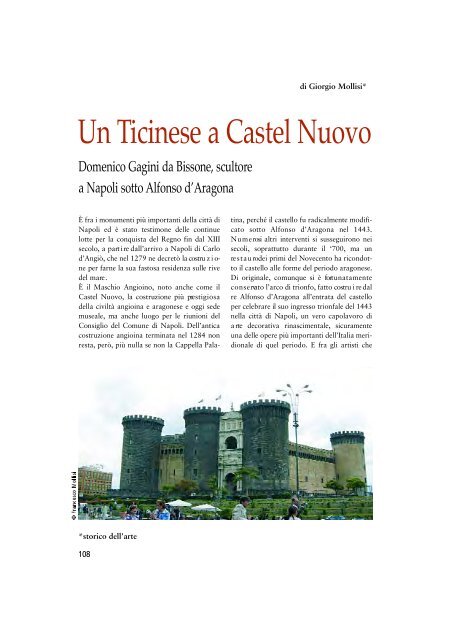

Sopra, l’Arco di trionfo di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>,<br />

oggi noto come Maschio Angioino (foto<br />

in apertura). Eseguito in marmo per celebrare<br />

l’ingresso trionfale del re Alfonso<br />

d’Aragona in Napoli nel 1443, l’Arco è<br />

opera anche dello scultore ticinese<br />

Domenico Gagini di Bissone<br />

(foto da P.Leone de Castris).<br />

l’hanno realizzato troviamo anche uno scultore<br />

ticinese.<br />

C o s t ruito sull’esempio degli archi trionfali<br />

romani tra il 1453 e il 1468, la porta trionfale,<br />

che è in marmo bianco, è composta da<br />

q u a t t ro parti con un arco a tutto sesto tra<br />

colonne corinzie binate, alla base, con sul<br />

f ronte due leoni che sostengono lo stemma<br />

aragonese e due decorazioni nel sottarco rapp<br />

resentante una la P a rtenza per la guerr a e, la<br />

seconda, il R i e n t ro vittorioso del re. Nella<br />

p a rte centrale, l’attico con l’imponente decorazione<br />

del Trionfo vero e proprio del re<br />

Alfonso d’Aragona ritratto sul carro sotto a<br />

un baldacchino e, nella parte superiore, un<br />

a l t ro arco tra colonne ioniche binate (entro<br />

cui probabilmente doveva essere collocata la<br />

statua del re), che sorregge un altro attico<br />

dove, entro nicchie, sono state poste quattro<br />

statue rappresentanti le quattro virtù, La G i u -<br />

s t i z i a, la Te m p e r a n z a, la F o rt e z z a, e la M a g n a -<br />

n i m i t à. Completa la poderosa macchina decorativa<br />

un coronamento con due Divinità flu -<br />

v i a l i, sempre in marmo, su cui si erge poderosa<br />

la statua di San Michele, pro t e t t o re delle<br />

regioni meridionali.<br />

Sul portale interno dell’arcata inferiore, un<br />

bassorilievo con l’I n c o ronazione di re Ferr a n -<br />

t e eseguita da Pietro da Milano e Francesco<br />

Laurana fra il 1465 e il 1471, in onore del<br />

figlio di Alfonso succeduto al trono di Napoli,<br />

chiude l’impresa scultorea dell’Arco di<br />

<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>.<br />

La parte decorativa più importante è naturalmente<br />

quella dell’attico centrale, su cui è rapp<br />

resentato in bassorilievo il C o rteo re g a l e c o n<br />

suonatori a cavallo in testa, che precedono il<br />

c a rro coperto da baldacchino su cui siede il re ,<br />

accompagnato da dignitari e ambasciatori.<br />

Chi sia stato l’ideatore e progettista di questo<br />

c a p o l a v o ro - che, come dice Francesco Abbate<br />

nella sua Storia dell’arte nell’Italia meridio -<br />

nale. Il sud angioino e aragonese ( A b b a t e ,<br />

1998, p.187), è un adattamento di “ e l e m e n t i<br />

classici allo spirito gotico di fondo del pro g e t -<br />

tista, costretto a piegarsi alla volontà ro m a n i z -<br />

zante del committente” - non è ancora del<br />

tutto chiaro, anche se le antiche fonti napole-<br />

1 0 9

tane pensano ai due principali scultori dell’arco,<br />

e cioè a Pietro da Milano e Francesco Laurana.<br />

La questione è, come detto, ancora<br />

oggetto di disputa tra gli studiosi, soprattutto<br />

r i g u a rdo al disegno attribuito a Pisanello e<br />

c o n s e rvato nel Boymans Museum di Rotterdam,<br />

ritenuto da taluni la prima idea dell’Arco<br />

di Napoli, ma da altri invece lo studio per<br />

la Porta di Federico a Capua, con cui l’Arco di<br />

<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong> divide parecchie affinità; ma<br />

sull’intricata questione rimando all’intere s s a nte<br />

articolo di Rosanna di Battista che intro d uce<br />

parecchi spunti di riflessione e di novità (Di<br />

Battista, 2000).<br />

P a re invece chiarita sia dai documenti, ma<br />

soprattutto dall’indagine filologica, la paternità<br />

degli esecutori che vede la presenza, come<br />

detto, anche di uno scultore ticinese, Domenico<br />

Gagini (o Gaggini) da Bissone. Risulta<br />

infatti dai documenti che il Gagini sia giunto a<br />

Napoli e in part i c o l a re nel cantiere di <strong>Castel</strong><br />

<strong>Nuovo</strong> solo nel 1457, quando l’opera era in<br />

p a rte eseguita dagli scultori Laurana e Pietro<br />

1 1 0<br />

da Milano, con la collaborazione<br />

dello scultore romano Piero<br />

Saccone e degli scultori toscani<br />

Antonio di Chellino e Isaia da<br />

Pisa, di Andrea dell’Aquila e<br />

degli scultori catalani Pere Johan<br />

e Guillelmo Sagrera. <strong>Un</strong> valente<br />

g ruppo di artisti chiamati a<br />

Napoli per re a l i z z a re l’opera più<br />

imponente del momento, che il<br />

re avrebbe voluto assegnare al<br />

grande Donatello, mai giunto<br />

però a Napoli per tale impresa.<br />

F o rtunatamente gli ultimi studi<br />

hanno individuato nel complesso<br />

dell’opera la mano di ogni<br />

singolo scultore, assegnando a<br />

Laurana e a Pietro da Milano le<br />

p a rti più significative del<br />

Trionfo e riservando a Domenico<br />

Gagini alcune parti molto<br />

i m p o rtanti, come la scultura<br />

della Te m p e r a n z a, nel gru p p o<br />

delle Vi rtù, e il gruppo dei Suonatori<br />

appiedati che pre c e d o n o<br />

il carro nel fregio del Trionfo, oltre al bassorilievo<br />

del Fiume (quello di destra) sul coro n amento<br />

e lo stemma aragonese sorretto da due<br />

angeli al centro dell’imbotte superiore nel<br />

secondo arco sopra il Trionfo (Leone de<br />

Castris 1990, pp. 45-47; Abbate 1998, p.<br />

190). <strong>Un</strong>a parte consistente, considerando la<br />

sua breve permanenza a Napoli, vista la sua<br />

p a rtenza per la Sicilia subito dopo la morte di<br />

Alfonso d’Aragona, avvenuta nel giugno del<br />

1458.<br />

Domenico Gagini era nato a Bissone, un<br />

comune sulle rive del lago di Lugano, nel terz o<br />

decennio del XV secolo (Bernini, 1998, pp.<br />

235-240). Figlio di Pietro, Domenico doveva<br />

sicuramente far parte di quella nutrita schiera<br />

di architetti e scultori che dal <strong>Ticino</strong> si erano<br />

recati in Italia per lavoro, facendo la spola fra<br />

il Friuli, la Toscana e la Liguria. Suo nonno fu,<br />

infatti, quel Beltrame che era stato nel 1400<br />

a rchitetto del duomo di Sacile nella Livenza,<br />

oggi provincia di Pordenone, e poi attivo nel<br />

duomo di Siena nel 1422, e suo padre Pietro ,

invece, scalpellino, sempre nel 1422, viene<br />

citato in alcuni documenti come incaricato di<br />

“ c a v a re marmo tubertino, (travertino), da<br />

alcune pietre, e di digro s s a re e lavorare di scal -<br />

pello di tutto punto quei marmi che dovevano<br />

s e rv i re per la fabbrica del Duomo di Siena”<br />

( C e rvetto, 1903, p. 35). Suoi zii erano gli scultori<br />

Giovanni e Pace che avevano lasciato,<br />

soprattutto nella città di Genova e in Spagna,<br />

n u m e rose testimonianze della loro abilità. È<br />

naturale quindi che Domenico, al seguito del<br />

p a d re, abbia appreso il mestiere dell’intaglio<br />

della pietra e abbia trascorso la sua giovinezza<br />

tra Siena e Firenze imparando l’arte della<br />

scultura dai maestri toscani.<br />

A fianco, la scultura<br />

rappresentante<br />

la Temperanza,<br />

nel gruppo delle<br />

Virtù poste sotto<br />

al coronamento<br />

dell’Arco (foto da<br />

H.W. Kruft).<br />

Nella pagina<br />

accanto, il gruppo<br />

dei Suonatori<br />

appiedati, eseguiti<br />

nel 1457 dal Gagini<br />

nel bassorilievo<br />

del fregio con il<br />

Trionfo del re<br />

(foto da P.Leone<br />

de Castris). Lo<br />

scultore ticinese<br />

esegue anche la<br />

figura della personificazione<br />

del<br />

Fiume (quella di<br />

destra nel coronamento)<br />

e lo stemma<br />

aragonese sorretto<br />

da due<br />

angeli, al centro<br />

dell’imbotte superiore<br />

del secondo<br />

arco sopra il<br />

Trionfo.<br />

Citato nel Trattato di Architettura di Antonio<br />

Averlino detto il Filerete (1461-1464, p. 172),<br />

tra gli artisti impegnati nella decorazione della<br />

città ideale di Sforzinda, Domenico viene,<br />

infatti, detto “discepolo di Pippo di ser Bru -<br />

n e l l e s c o ”, ed è pertanto presente a Firenze nel<br />

1445 nel momento in cui il Brunelleschi lavora<br />

alla Cappella Pazzi, prima di recarsi a<br />

Genova dove costruirà e decorerà la cappella<br />

di S. Giovanni Battista in Duomo (Alizeri,<br />

1876, pp. 127-129) assieme a Giovanni Gagini<br />

e al nipote Elia, dal 1448 all’inverno del<br />

1456-57 (Kruft, 1971, pp. 20-27).<br />

<strong>Un</strong> capolavoro di architettura e scultura, fru tto<br />

dell’incontro fra la semplicità delle linee<br />

1 1 1

Sopra, il Tabernacolo con la Madonna col<br />

Bambino e donatori, nella Cappella Palatina<br />

di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, opera di Domenico<br />

Gaggini (foto da P.Leone de Castris).<br />

1 1 2<br />

a rchitettoniche acquisite dal Brunelleschi con<br />

la ricchezza decorativa tipicamente lombard a<br />

della sua origine, una nuova poetica, quindi,<br />

quella acquisita da Domenico, frutto dell’elaborazione<br />

delle due scuole di pro v e n i e n z a<br />

( B e rnini, 1980).<br />

Domenico Gagini giunge a Napoli da Genova<br />

nel 1457, port a t o re, quindi, di una nuova cultura<br />

artistica sperimentata nella città ligure e<br />

con l’esperienza di un artista aff e rmato. Non<br />

si sa con precisione se lo scultore ticinese sia<br />

stato chiamato per la realizzazione di alcune<br />

s c u l t u re dell’Arco di Trionfo o se invece per<br />

a l t re opere all’interno del castello, come ad<br />

esempio il portale della Sala dei baroni (Kru f t ,<br />

1972, pp. 20-24), sta di fatto che a suggerire<br />

al re di Napoli il nome di Domenico Gagini<br />

per <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong> sembra essere stato il Canc<br />

e l l i e re della repubblica di Genova Giacomo<br />

Bracelli, buon conoscente dello scultore e<br />

amico personale del re Alfonso d’Aragona<br />

( B e rnini, 1980).<br />

Come detto, sull’Arco di Trionfo il Gagini<br />

eseguì la statua della Te m p e r a n z a (seconda da<br />

sinistra), la donna che dalla brocca versa<br />

acqua nella brocca sottostante. Elegante nel<br />

suo panneggio stretto, ma morbido a scendere<br />

dolcemente verso il basso e avvolgente la<br />

tunica dalla finissima decorazione sulla manica<br />

destra, la Te m p e r a n z a del Gagini porta a<br />

Napoli la cultura donatelliana della Fire n z e<br />

degli anni Trenta, quella della A n n u n c i a z i o n e<br />

della Basilica di Santa Croce, fatta di un fine<br />

colorismo di luci e ombre e dalla grazia delle<br />

pose. Splendido il volto, preso di tre quart i ,<br />

dal naso affilato e dal sorriso ammiccante,<br />

tipico dei volti del Gagini, ammorbidito dalle<br />

ciocche di capelli sciolti sulle spalle e ferm a t i<br />

da un nastro che, civettuolo, va ad attraversare<br />

la fronte. Le mani affilate, dalle lunghe<br />

dita, comuni a quelle che da lì a poco si<br />

vedranno nelle sue Madonne siciliane, stringono<br />

con grazia i vasi impreziositi dalle decorazioni;<br />

quella grazia e quella eleganza che si<br />

riscontra anche nei S u o n a t o r i d e l l ’ A rco di<br />

trionfo, nei volti ripresi di profilo un po’<br />

schiacciati ma ingentiliti dalle consuete ciocche<br />

di capelli che debordano dai copricapi.

Domenico Gaggini<br />

esegue nel 1457 anche gli<br />

architravi in rilievo<br />

del portale bifronte del<br />

salone dei Baroni in <strong>Castel</strong><br />

<strong>Nuovo</strong> (foto a fianco<br />

tratte da H.W. Kruft).<br />

Eleganza che si riscontra in<br />

un’altra splendida opera di<br />

Domenico posta nella Cappella<br />

Palatina entro un<br />

t a b e rnacolo, la Madonna col<br />

Bambino e donatori, che è<br />

un ulteriore omaggio dello<br />

s c u l t o re ticinese alla cultura<br />

toscana di Bru n e l l e s c h i ,<br />

Donatello o di Ghiberti. A<br />

c o m i n c i a re dalla nicchia<br />

dove le arc h i t e t t u re bru n e l l esche<br />

accolgono la Ve rg i n e<br />

che tiene dolcemente fra le<br />

braccia il Bambino dai lunghi<br />

riccioli, che fanno il pari<br />

con quelli esuberanti della<br />

M a d re, seminascosti da un<br />

l e g g e ro velo coperto dal<br />

manto.<br />

In <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, comunque,<br />

Domenico Gagini<br />

lavorò non solo all’Arco e<br />

nella Cappella Palatina, ma<br />

anche nella Sala dei baro n i ,<br />

dove eseguì fra l’aprile e<br />

l ’ o t t o b re del 1457 gli arc h itravi<br />

in rilievo del port a l e<br />

b i f ronte, purt roppo oggi<br />

poco leggibili a causa dell’incendio<br />

del 1919, con la<br />

Cavalcata d’ingresso in<br />

Napoli di Alfonso e il C o r -<br />

teo trionfale del re ( L e o n e<br />

de Castris, p. 47).<br />

Nelle sale del museo di<br />

<strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong> si tro v a ,<br />

p e r a l t ro, un’altra opera di<br />

Domenico Gagini, una<br />

Madonna con Bambino,<br />

1 1 3

p roveniente dalla Real Casa Santa dell’Annunziata.<br />

Anche se molto restaurata e danneggiata<br />

(mancano la mano destra della Madonna<br />

che reggeva probabilmente un uccellino,<br />

mancano la mano destra e il braccio sinistro<br />

del Bambino e anche i piedi), l’opera è di<br />

mano di Domenico, anche se parte della criti-<br />

1 1 4<br />

ca era propensa a ritenerla opera di bottega,<br />

per le affinità con le Madonne con Bambino<br />

realizzate in Sicilia, e in modo part i c o l a re con<br />

la Madonna del 1479 in San Lorenzo ad Agrigento.<br />

Ne è convinto Leone de Castris, che la<br />

ritiene di sicuro di mano del maestro per la<br />

notevole qualità e, per la presenza di elementi

Nella pagina accanto, da sinistra, la<br />

Madonna col Bambino, eseguita da<br />

Domenico Gagini per la Real Casa Santa<br />

dell’Annunziata a Napoli alla fine degli<br />

anni Settanta del Quattrocento e oggi al<br />

Museo di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>. L’altra Madonna<br />

col Bambino è stata invece eseguita dal<br />

Gagini per la Cripta della chiesa dell’Annunziata<br />

negli anni Cinquanta e presenta<br />

molte affinità con la figura della Tempe -<br />

ranza posta sotto al coronamento dell’Arco<br />

di Trionfo di <strong>Castel</strong> <strong>Nuovo</strong>, in modo<br />

particolare per la posizione del capo reclinato<br />

sulla sinistra (foto sopra), per i lineamenti<br />

dolci del viso e per il vibrato chiaroscuro<br />

del panneggio (Foto da H.W. Kruft).<br />

lauraneschi, data la scultura addirittura alla<br />

fine degli anni Settanta, parlando di una possibile<br />

richiesta al Gagini da parte dei Governatori<br />

dell’Annunziata, allorquando lo scultore<br />

si trovava già in Sicilia. Anche perc h é<br />

Domenico aveva già lavorato per loro mentre<br />

si trovava a Napoli ad un’altra Madonna con<br />

B a m b i n o, esistente nella cripta della Chiesa<br />

dell’Annunziata (Leone de Castris, p. 104).<br />

È una splendida scultura in cui la Madonna,<br />

dal capo reclinato sulla spalla sinistra, sostiene<br />

amorevolmente il Bambino che si appoggia<br />

con il braccio destro sul suo petto. I soliti<br />

capelli sciolti della Ve rgine che si snodano<br />

dolcemente da sotto il velo sul collo e un panneggio<br />

morbido del manto, finemente decorato<br />

e con scritte sul bordo che, fermato da un<br />

medaglione sul petto, casca dolcemente verso<br />

il basso, sono i consueti tratti caratteristici<br />

della scultura del Gagini che, come dice R.<br />

Pane, raggiunge qui una grande “ i n t e n s i t à<br />

e s p re s s i v a ” tale da essere considerata “tra le<br />

o p e re maggiori di Domenico” (Pane 1975, p.<br />

3 0 5 ) .<br />

<strong>Un</strong>a scultura che, al contrario di quanto aff e rmato<br />

da Kruft nella sua monografia sullo<br />

s c u l t o re ticinese, va sicuramente assegnata<br />

totalmente alla mano del Gagini, senza interventi<br />

di bottega, negli anni in cui si trovava a<br />

Napoli per le opere al castello. Anche se si<br />

riscontrano molte analogie con le cosiddette<br />

‘copie’ della Madonna di Tr a p a n i, e in modo<br />

p a rt i c o l a re con quella del duomo di Erice, la<br />

grande statua dell’Annunziata va quindi datata<br />

precedentemente alle Madonne siciliane e<br />

messa in relazione per le molte affinità (non<br />

ultima la posizione del volto reclinato) con la<br />

Te m p e r a n z a d e l l ’ A rco di trionfo del <strong>Castel</strong><br />

<strong>Nuovo</strong>.<br />

P e r a l t ro, lo scultore ticinese pare abbia lavorato<br />

anche in un’altra chiesa napoletana, quella<br />

di S. Domenico Maggiore, dove nel cappellone<br />

del Crocifisso eseguì una A n n u n c i a z i o n e e<br />

alcune sculture per il sepolcro di Diomede<br />

Carafin, opere di cui però non c’è accordo fra<br />

la critica circa la sua paternità (Leone de<br />

Castris, p. 104).<br />

Alla morte di Alfonso, come tutti gli altri scultori<br />

dell’Arco, anche il Gagini lasciò Napoli e<br />

si recò in Sicilia. Lo troviamo a Palermo tra il<br />

1460 e il 1462, dove si dedica al re s t a u ro di<br />

alcuni mosaici bizantini nella Cappella Palatina<br />

in Palazzo dei Normanni (Bernini 1989, p.<br />

236) e dove lascia una testimonianza dell’am-<br />

1 1 5

mirazione verso il suo primo maestro, il Brunelleschi,<br />

introducendo nel mosaico rappresentante<br />

la R e s u rrezione di Ta b i t a la figura<br />

della cupola di Santa Maria del Fiore di Fire nze.<br />

La sua grande aff e rmazione come scultore ,<br />

però, la otterrà nel 1463 per la costruzione del<br />

monumento sepolcrale per Pietro Speciale,<br />

1 1 6<br />

A fianco, l’ancona lapidea<br />

datata 1514 e murata<br />

nel portico del Convento<br />

dei Serviti a Mendrisio<br />

(oggi sede del<br />

museo) con la Madonna<br />

con Bambino, Santa<br />

Caterina e S. Giovanni,<br />

con l’iscrizione riferita ai<br />

donatori Giovanni Gagini<br />

da Bissone (detto il<br />

Genovese) e sua moglie<br />

Lopia. L’opera sembra<br />

più di ambito rodariano<br />

che non gaginesco.<br />

S i g n o re di Alcamo e Calatafimi, nella tribuna<br />

m a g g i o re della chiesa di S. Francesco d’Assisi,<br />

s e m p re a Palermo, di cui oggi resta solo la<br />

p a rte superiore del sarcofago con la figura giacente<br />

di Nicolò Speciale, figlio di Pietro, suff iciente<br />

però per dimostrare come lo scultore<br />

ticinese con questa prima opera determini il<br />

passaggio dal tardogotico al Rinascimento<br />

nella scultura siciliana. Ancora una volta, la<br />

sua formazione fiorentina pre v a rrà sulla tradizione<br />

locale e lo stile classico di Donatello e di<br />

Michelozzo o i modelli di sepolcro monumentale<br />

di Rossellino, in cui architettura e scultura<br />

si fondono a form a re un unico oggetto<br />

secondo i precetti di Leon Battista Albert i ,<br />

v e rranno introdotti e adottati anche in Sicilia<br />

( B e rnini 1989, pp. 236-237). Mentre le sue<br />

s c u l t u re con le Madonne col Bambino, numerose<br />

nelle chiese dell’isola, fors’anche un po’<br />

ripetitive, ma ugualmente suggestive, saranno<br />

un po’ la cifra di uno scultore che aveva con-<br />

A fianco, la Madonna con Bambino, posta<br />

nella conca absidale mediana della Cappella<br />

di Sant’Antonino a Obino, presso<br />

<strong>Castel</strong> San Pietro, di scultore lombardo di<br />

ambito gaginesco.

tribuito a port a re nell’Italia meridionale il<br />

gusto toscano.<br />

Domenico Gagini non tornerà più in Ti c i n o ,<br />

ma a capo di una fiorente bottega e scultore<br />

egemone nell’isola inizierà i suoi figli Giovanni<br />

e Antonello all’arte della scultura. Quest’ultimo<br />

in modo part i c o l a re, che lavorerà con<br />

Michelangelo in San Pietro in Vincoli a Roma<br />

alla tomba di Giulio II, continuerà la tradizione<br />

del padre, che resterà ben salda per tutto il<br />

Cinquecento attraverso l’opera dei suoi numerosi<br />

figli. Purt roppo in <strong>Ticino</strong>, sua patria d’origine,<br />

non si trova traccia alcuna di Domeni-<br />

• F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria<br />

dalle origini al secolo XVI, I V, Genova 1876, pp. 127-129;<br />

• L. Cervetto, I Gagini da Bissone. Loro opere in Genova<br />

e altrove, Milano 1903;<br />

• H.W Kruft, La decorazione interna della cappella di S.<br />

Giovanni Battista nel duomo di Genova, in: Antichità<br />

viva, X (1971), I, pp. 20-27;<br />

• H.W Kruft, Domenico Gagini und seine We r k s t a t t,<br />

München 1972;<br />

• R. Pane, Il Rinascimento nell’Italia merid., Milano 1975;<br />

• G. Martinola, Inventario d’arte del Mendrisiotto, Bellinzona<br />

1975, pp. 276-280;<br />

• D. Bernini, Gli scultori Gagini, in: Genova e i Genovesi<br />

a Palermo…, Genova 1980, pp. 61-67;<br />

• F. Bologna, L’Arco di Alfonso d’Aragona nel <strong>Castel</strong>nuo -<br />

vo di Napoli, in: L’Arco di trionfo di Alfonso d’Aragona e<br />

il suo restauro, Roma 1987, pp. 13-19;<br />

• P.Leone de Castris (a cura di), Il Museo Civico, Napoli<br />

1 9 9 0 ;<br />

• H.W Kruft, voce in: The dictionary of art, Londra 1996,<br />

pp. 895-899;<br />

• R. Bernini, voce in: Dizionario Biografico degli Italiani,<br />

vol. 51, Catanzaro 1998, pp. 235-240;<br />

• F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il sud<br />

angioino e aragonese, Roma 1998, pp. 179-203;<br />

• S. Calmieri, Il <strong>Castel</strong>nuovo di Napoli: reggia e fortezza<br />

a n g i o i n a, in: Atti della Accademia Pontaniana, N.S.<br />

47.1998 (1999), Napoli, pp. 501-519;<br />

• R. Di Battista, La porta e l’arco di <strong>Castel</strong>nuovo a Napo -<br />

l i, in: Annali di architettura, 10/11. 1998/1999 (2000),<br />

Vicenza, pp. 7-21.<br />

co, né dei suoi figli, né tantomeno di opere di<br />

ambito gaginesco. Fa eccezione una ancona<br />

lapidea, oggi polittico in tre scomparti posto<br />

sul muro del portico nel chiostro dell’Antico<br />

Convento dei Serviti (oggi sede del Museo di<br />

Mendrisio) e proveniente dalla demolita chiesa<br />

cinquecentesca. Si tratta di una M a d o n n a<br />

con Bambino, Santa Caterina e S. Giovanni<br />

B a t t i s t a, con una iscrizione riferita ai donatori<br />

Giovanni Gagini, detto il “Zenovese”, e sua<br />

moglie Lopia, e datata al 1514 (Mart i n o l a ,<br />

1975, p. 277). Anche se l’opera sembra riferibile<br />

più ad ambito rodariano che gaginesco,<br />

resta ancora da chiarire chi sia veramente il<br />

suo autore e a quale ambito appart e n g a .<br />

Ultimamente mi è stata, inoltre, segnalata<br />

dalla studiosa Lara Calderari, che ringrazio,<br />

una scultura esistente nella conca absidale<br />

mediana della Cappella di Sant’Antonino a<br />

Obino, presso <strong>Castel</strong> San Pietro, che ha qualche<br />

affinità con le opere di Domenico Gagini e<br />

forse, meglio, del figlio Antonello. Si tratta di<br />

una Madonna con Bambino in marmo bianco<br />

con profili dorati (rifatti in epoca re c e n t e )<br />

posta su un basamento con angiolotti (di<br />

epoca posteriore) la cui riproduzione fotografica,<br />

gentilmente concessami dalla Calderari,<br />

a p p a re qui per la prima volta. Il volto della<br />

Ve rgine dal naso affilato e dal sorriso ammiccante,<br />

le dita allungate a sostenere il Bimbo<br />

dalle lunghe braccia un po’ scarne e lo spigolio<br />

del panneggio ricordano molto da vicino le<br />

tipologie delle Madonne con Bambino,<br />

soprattutto palermitane di Domenico Gagini e<br />

di suo figlio Antonello. Persino le dorature ,<br />

che dovevano esistere all’origine, fanno pensare<br />

a una derivazione siciliana della scultura.<br />

Chi sia l’autore è difficile dire, ma è pro b a b i l e<br />

che si tratti di scultore lombardo dei primi del<br />

Cinquecento venuto in contatto con le opere<br />

dei Gagini.<br />

Come detto, Domenico Gagini non torn e r à<br />

più in <strong>Ticino</strong>, ma morirà a Palermo il 29 o il<br />

30 settembre del 1492 e sarà sepolto in S.<br />

Francesco d’Assisi, nella cappella dei SS.<br />

Q u a t t ro Coronati, i quattro scalpellini cristiani<br />

martirizzati da Diocleziano “pro t e t t o r i<br />

degli scultori”.<br />

1 1 7

![Biografia [pdf] - Ticino Management](https://img.yumpu.com/27095475/1/178x260/biografia-pdf-ticino-management.jpg?quality=85)