PDF (Marzemina nera bastarda) - Accesso alla base dati documentale

PDF (Marzemina nera bastarda) - Accesso alla base dati documentale

PDF (Marzemina nera bastarda) - Accesso alla base dati documentale

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

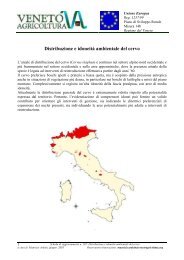

MARZEMINA NERA BASTARDACENNI STORICI ED ORIGINEAlla fine del ‘600 la <strong>Marzemina</strong> <strong>bastarda</strong> doveva avere una certa diffusione nel trevigiano, dato che l’Agostinetti consigliavadi mescolarla con la <strong>Marzemina</strong>, nel caso di carenza di quest’ultima, per ottenere il vino dolce tanto ricercato“che molto si confà con le castagne”. Un secolo dopo il Zambenedetti nella memoria presentata all’AccademiaAgraria degli Aspiranti consiglia che si piantino varietà “delle scelte e preziose” e“delle nere la prima sia la <strong>Marzemina</strong> grossa e gentile…”.La presenza di questa varietà nel trevigiano viene ribadita anche nel 1868 nellaAmpelografia Ge<strong>nera</strong>le della provincia di Treviso, dove è indicata di antichissimacoltivazione nei distretti di Conegliano ed Oderzo. Questa varietà a maturazioneprecoce (15 agosto) veniva anche qui consigliata per la preparazione di vini dolcipossibilmente “in miscela con uve di sapore pronunciato e ricche maggiormentein alcool”.Ma le uve Marzemine erano in passato diffuse in tutto il Veneto e la grande diversitàdi tipi di questa varietà viene dimostrata dal catalogo delle uve esposte <strong>alla</strong> pubblicamostra vicentina del 21-26 settembre 1868. <strong>Marzemina</strong>, <strong>Marzemina</strong> <strong>bastarda</strong>,<strong>Marzemina</strong> gentile, Marzeminone, <strong>Marzemina</strong> rossa, <strong>Marzemina</strong> Groppella,<strong>Marzemina</strong> oseleta.Era presente anche nella provincia di Verona, dove troviamo nell’elenco del Pollini(1818-23) il Marzeminon o Marzemin bastardo; <strong>alla</strong> fine dell’ottocento, si asserisceche il Marzeminon o Marzeminon bastardo vi è coltivato “nei terreni fertili…sifa buon vino, quando mescolata con altre in ragione dell’8 per cento”.La <strong>Marzemina</strong> grossa, detta marzeminona “molto produttiva, di maturazione precoce, da raccomandarsi pella grandecoltura”, fu presentata <strong>alla</strong> esposizione delle uve del 1897 organizzata dal Comizio Agrario di Vicenza.Ancora nel ‘900 la <strong>Marzemina</strong> <strong>bastarda</strong> viene ricordata da diversi ampelografi.Viala e Vermorel (1909) citano la <strong>Marzemina</strong> <strong>bastarda</strong> di Padova come sinonimo di Berzamino.Il vicentino Molon riporta che il Goethe descrive il Marzemino coltivato nel Tirolo, poi il Marzemino di Padova edaccenna all’esistenza di un Marzeminone.Il Marzotto nel 1925, oltre a ricordare il Marzeminone del Goethe, cataloga anche una <strong>Marzemina</strong> grossa, con sinonimo<strong>Marzemina</strong>, coltivata in comune di Brogliano (VI) che è “a grappolo grandee ad acini più grossi”.Negli stessi anni in Trentino, Rigotti segnala un Marzemino Padovano, o Padovano Negron coltivato in Val Lagarina.E nel 1966 Cosmo e Forti distinguono due varietà di Marzemino: uno a foglia glabra(il nostro), detto in Val Lagarina Marzemino padovano, ed uno a foglia feltrata(Marzemino).Gli autori ricordano che i Marzemini “a foglia glabra sono an<strong>dati</strong> via via scomparendosoprattutto per la molto mediocre qualità del prodotto”.Attualmente la <strong>Marzemina</strong> <strong>nera</strong> <strong>bastarda</strong> è presocchè scomparsa dai vigneti esopravvive solo grazie al suo recupero effettuato dal dr. Tocchetti che ne ha permessol’ inserimento anche nei campi di conservazione e valutazione del germoplasma.Nel 2003 è stata inserita in un vigneto di nuovo impianto per l’approfondimentodelle conoscenze del comportamento nei diversi ambienti di alcune varietà, sitosulle colline del Montello.DESCRIZIONE AMPELOGRAFICALa descrizione riportata si riferisce <strong>alla</strong> <strong>Marzemina</strong> <strong>nera</strong> <strong>bastarda</strong> coltivata nell’az. “Il Serraglio” di Boccon di Vò (PD)e nei campi di conservazione dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura e di Veneto Agricoltura.65

GERMOGLIO001 - forma estremità 7 aperta002 - distribuzione. pigment. antoc. estremità 2 ai bordi003 - intensità. pigment. antoc. estremità 3 leggera004 - densità peli distesi estremità 3 leggera005 - densità peli diritti estremità 1 nullaTRALCIO ERBACEOMARZEMINA NERA BASTARDA006 - portamento 3 semi-eretto007 - colore lato dorsale internodi 2 verde striato di rosso008 - colore lato ventrale internodi 2 verde striato di rosso009 - colore lato dorsale nodi 3 rossastro010 - colore lato ventrale nodi 1 verde011 - densità peli diritti nodi 1 nulla o leggerissima012 - densità peli diritti internodi 1 nulla o leggerissima013 - densità peli distesi nodi 3 leggera014 - densità peli distesi internodi 3 leggera015 - pigm. antoc. gemme latenti 1 assenteVITICCI016 - distribuzione sul tralcio 1 1-1-0 discontinua017 - lunghezza 7 lunghi, trifidiFOGLIA GIOVANE051 - colore pagina superiore 2 verde ramato, lucida052 - intensità pig.antoc. delle 6 foglie distali 5 media053 - densità peli distesi tra le nervature 1 nulla o leggerissima054 - densità peli diritti tra le nervature 1 nulla o leggerissima055 - densità peli distesi lungo le nervature princ. 1 nulla o leggerissima056 - densità peli diritti lungo le nervature princ. 1 nulla o leggerissimaFOGLIA ADULTA065 - taglia 5-7 medio grande066 - lunghezza 5-7 medio lunga067 - forma del lembo 3 pentagonale068 - numero dei lobi 3 pentalobata069 - colore pagina superiore 5 verde medio lucida070 - pigm.antoc.nerv. princip. pagina superiore 3 solo al punto peziolare071 - pigm.antoc.nerv. princip. pagina inferiore 3 media072 - depressione del lembo 1 assenti073 - ondulazione del lembo tra le nervature principali e secondarie. 3 ge<strong>nera</strong>lizzate074 - profilo 1-4 piano o revoluto075 - bollosità pagina superiore 3 leggera076 - forma dei denti 3-4 convessi o concavo-convessi077 - lunghezza dei denti 5 media078 - lunghezza dei denti in rapp.<strong>alla</strong> loro larg.<strong>alla</strong> <strong>base</strong> 5 uguale079 - forma del seno peziolare 4 poco aperto080 - forma della <strong>base</strong> del seno peziolare 2 a V081 - particolarità del seno peziolare 3 spesso un dente082 - forma dei seni laterali superiori 1 aperti083 - forma della <strong>base</strong> dei seni lateriali superiori 2 a V084 - densità peli distesi tra le nervature pag. inferiore 1 nulla o leggerissima085 - densità peli diritti tra le nervature pag. inferiore 3 leggera086 - densità peli distesi lungo le nerv.princ. pag. infer. 1 nulla o leggerissima087 - densità peli diritti lungo le nerv.princ. pag. infer 3 leggera088 - peli distesi lungo le nerv.principali pag. superiore 1 nulla o leggerissima089 - peli diritti lungo le nerv.principali pag. superiore 1 nulla o leggerissima090 - densità peli distesi lungo il picciolo 1 nulla o leggerissima091 - densità dei peli diritti lungo il picciolo 1 nulla o leggerissima092 - lunghezza del picciolo 5 medio093 - lunghezza del picciolo in rapp.<strong>alla</strong> nerv. mediana 3 leggermente più cortoTRALCIO LEGNOSO103 - colore ge<strong>nera</strong>le 3 bruno scuroINFIORESCENZA151 - sesso del fiore 3 ermafrodita153 - n° delle infiorescenza per germoglio 1 bassa (0,86)154 - lunghezza della infiorescenza prossimale 7 lunga, piramidale66

MARZEMINA NERA BASTARDAGRAPPOLO202 - taglia 7-9 molto grande piramidale alato203 - lunghezza 7 lungo204 - compattezza 3-5 da medio a poco compatto205 - numero di acini 5 medio206 - lunghezza del peduncolo 7 lungo207 - lignificazione del peduncolo 5 parzialeACINO220 - grossezza 7 grosso221 - lunghezza 5-7 medio lungo222 - uniformità della grossezza 3 uniforme223 - forma 3-4 rotonda o leggermente elittica224 - sezione trasversale 2 circolare225 - colore della buccia 6 blu nero226 - uniformità del colore della buccia 2 uniforme227 - pruina 7 elevata228 - spessore della buccia 7 spessa229 - ombelico 2 visibile230 - colorazione della polpa 1 non colorata232 - succosità della polpa 2 succosa233 - resa del mosto 5 media234 - consistenza della polpa 2 leggermente235 - grado di consistenza della polpa 3 leggermente236 - particolarità del sapore 5 leggermente aromatico238 - lunghezza del pedicello 5 media239 - separazione del pedicello 1 un po’ difficile241 - presenza dei vinaccioli 3 presentiFENOLOGIA301 - epoca di gemogliamento 3 precoce302 - epoca di fioritura 5 media303 - epoca di invaiatura 3 precoce304 - epoca di maturaz. fisiologica 3 precoceCARATTERI AMPELOMETRICI601 - lunghezza nervature N1 148,3602 - lunghezza nervature N2 121,8603 - lunghezza nervature N3 88,4605 - distanza seno pez.e seno sup.(S1) 78,1606 - distanza seno pez.e seno inf..(S2) 66607 - angolo tra N1eN2(601-602) misurato <strong>alla</strong> prima biforcazione.. 51° 0’ 32’’608 - angolo tra N2eN3(602-603) misurato <strong>alla</strong> prima biforcazione. 45° 19’ 52’’609 - angolo tra N3eN4 (603-604) 52° 49’ 20’’610 - angolo tra N3 (603)e la tangente tra il punto peziolare e l’estremità N5 65° 25’ 25’’612 - lunghezza del dente N2 12,5613 - larghezza del dente N2 12,1614 - larghezza del dente N4 12615 - lunghezza del dente N4 7,9ISOENZIMI701 - GPI 1702 - PGM 4CARATTERISTICHE PRODUTTIVEFertilità reale delle gemme (totale)0,86 grappoli per gemmaFertilità reala delle gemme totale (1-3)0,71 grappoli per gemmaFertilità potenziale delle gemme (totale)0,91 grappoli per gemmaFertilità potenziale delle gemme (1-3)0,78 grappoli per gemmaPeso medio grappolo g. g. 625 (480-935)Peso medio acino g. g. 4,0Zuccheri % (Brix) 20,8Acidità totale (g/l) 5,2pH 3,3767

FOGLIA “TIPO” DI MARZEMINA NERA BASTARDACARATTERISTICHE ED ATTITUDINI COLTURALILa <strong>Marzemina</strong> <strong>nera</strong> <strong>bastarda</strong> è un vitigno di media vigoria e di media produzione. Le viti in osservazione, allevate<strong>alla</strong> cappuccina, presentavano pochi enormi grappoli per pianta; vuole potatura lunga. È a maturazione precoce eha ottimi contenuti zuccherini. È vitigno poco sensibile alle malattie.BIBLIOGRAFIAAgostinetti G. (1679). Cento e dieci ricordi che fanno il buon fattor di villa. Ed. Neri Ponza.Bollettino del Comizio Agrario di Vicenza, 1868. Quali vitigni debbansi preferire per piantare le nostre vigne. Anno I,fasc. V.Bollettino del Comizio Agrario di Vicenza, 1868. Relazione sommaria sullo stato attuale dell’Agricoltura vicentina.Anno I , fasc. III.Bollettino del Comizio Agrario di Vicenza, 1868. Osservazioni sulla sinonimia delle viti vicentine. Anno I, fasc. IX.Bollettino Ampelografico (1880-1883). Lavori eseguiti d<strong>alla</strong> Commissione Ampelografica di Verona. Vol. III.Comizio agrario di Conegliano. (1870). Ampelografia ge<strong>nera</strong>le della Provincia di Treviso.Costacurta A., Cancellier S. (1999). I vitigni dei Berici. CCIAA Vicenza.La viticoltura e l’enologia nella provincia di Verona. Riv. Vit. Enol. italiana, 1882.Marzotto N. (1925). Uve da vino. Vicenza Tip. Commerciale.Viala e Vermorel (1909). Ampélographie. Masson et Cie Editeurs- Paris.68