CDU 37.018.51 A ESCOLA COMUNITÂRIA: Algumas ... - PPPG - Ufma

CDU 37.018.51 A ESCOLA COMUNITÂRIA: Algumas ... - PPPG - Ufma

CDU 37.018.51 A ESCOLA COMUNITÂRIA: Algumas ... - PPPG - Ufma

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A <strong>ESCOLA</strong> <strong>COMUNITÂRIA</strong>: <strong>Algumas</strong> Considerações<br />

<strong>CDU</strong> <strong>37.018.51</strong><br />

Dilercy Aragão Adler*<br />

RESUMO<br />

Faz-se inicialmente um estudo acerca dos antecedentes históricos da or<br />

ganização do sistema de ensino brasileiro, cuja construção leva ao surgimento da<br />

escola comunitária, e tenta-se ainda, delinear um perfil dessa escola e algumas<br />

considerações. Objetiva ainda trazerã baila, mais uma vez, o debate concernente<br />

à relação entre o Estado e a escola comunitária, aqui entendida como expressãode<br />

reivindicação popular, ao Estado, no tocante à sua omdssao quanto ao atendimento<br />

necessário na área da Educação.<br />

1 INTRODUÇÃO<br />

o presente artigo trata<br />

de alguns enfoques acerca da Es<br />

cola Comunitária. Torna corno refe<br />

rência várias leituras sobre o<br />

terna e, principalmente, o traba<br />

lho de Marília Pontes Sposito e<br />

Vera Masagão; Escolas Comunitá<br />

rias: contribuição para o debate<br />

de novas políticas educacionais;o<br />

Projeto de Pesquisa Contribuição<br />

ao Estudo da Escola Comunitária,<br />

em são Luís-MA (1), das professo<br />

ras da Universidade Federal do Ma<br />

ranhão: Celia Soares Martins,<br />

rIma vieira do Nascimento, sob a<br />

Coordenação da Profª Maria Ali<br />

ce MeIo.<br />

Nas sociedades de modo<br />

de produçio capitalista, o Esta<br />

do assume o papel de mediador<br />

das relações sociais e sempre em<br />

consonância com os interesses<br />

que ele representa, os da clas<br />

se dominante. No entanto,no co~<br />

fronto permanente de forçasant~<br />

gônicas que existe, essa post~<br />

ra parcial não pode ser expl{c!<br />

tamente manifesta, daí e q~e o<br />

Estado, para assegurar a sua he<br />

* Psicóloga da UFMA e aluna do Curso de Mestrado em Educação da UFMA.<br />

(1) Pesquisa em fase de elaboração de Relatório da qual a autora participou dos estudos teóricos.<br />

114 Cad. pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan.ijun. 1991.

gemonia, inclui no seu projeto<br />

algumas, dentre as reivindica<br />

ções da classe dominada. A inci<br />

piente organização dos grupos do<br />

minados pouco tem conseguido as<br />

segurar nessa injusta e desigual<br />

correlação de forças.<br />

No bojo d~ discuss~da<br />

conjuntura brasileira encontra-<br />

se a questão da educação e, ne<br />

Ia, a escola pública, entendida<br />

aqui corno aquela que ministra o<br />

ensino oficial, ou seja, aquele<br />

mantido pela União, pelos Esta<br />

dos ou Municípios, através dos<br />

seus recursos públicos . Nessa d.§.<br />

finição de pública estão embuti:.<br />

das as dimensões derrocráticas(2),<br />

gratuita e laica.<br />

No Brasil, a questão da<br />

educação pública é bem diversa<br />

dos paises europeus, pois suas<br />

condições sócio-econômicas e PQ<br />

liticas traduzem indicadores dos<br />

mais perversos dentre as elites<br />

dos demais países capitalistas,<br />

ou seja:<br />

a) enquanto países, mes<br />

mo os da América Latina recem-<br />

independentes, já possuíam 50<br />

lidas redes de ensino público,<br />

inclusive rurais, no. Brasil o im<br />

perador D. Pedra 11 criava, no<br />

Rio de Janeiro, urna escola para<br />

cegos e urna para su~dos;<br />

b) as lutas dos educa<br />

dores, políticos, intelectuais e<br />

grupos organizados do operari~<br />

do brasileiro contra o Estado,<br />

objetivando forçá-lo a oferecer<br />

educação laica, pública e uni<br />

versal foram iniciados bem mais<br />

tarde que as do Chile, Argenti:.<br />

na, paraguai e Uruguai;<br />

c) e, até o momento<br />

àtual, o país não conseguiu ex<br />

terminar o analfabetismo, apr.§.<br />

sentando grandes contingentes de<br />

crianças e adolescentes excluí<br />

dos da educação escolarizada e<br />

percentual alarmante de adultos<br />

analfabetos.<br />

No Maranhão, a taxa de<br />

analfabetismo (dados de 1980)<br />

correspondia a 52,8% em relação<br />

a população de 15 anos e mais:<br />

a segunda mais alta do país. A<br />

média de escolaridade, em anos<br />

letivos, para a população mara<br />

nhense de 05 anos e mais (dados<br />

de 1980), é de 2, 3 e 1,7 anos na<br />

(2) Segundo CUNHA o ensino democrático é aquele que sendo estatal não está sujeito a mandonismo ou<br />

castas burocráticas nem àqueles que o administram. É sim, aq\lele cuja gestão é exercida pelos<br />

interesses da coletividade, seja indiretamente pela intermediação do Estado, seja diretamente<br />

pelo princIpio da reperesentação e da administração co1egiada.<br />

CUNHA, Luís A. A educação na nova Constituição. são PauIo: Cort ez , 1983. p.<br />

Cad. Pesq., são Luís,v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991. 115

zona urbana e rural respectiv~<br />

mente, sendo que 60,9% nao e<br />

atendida pela escola. E,à medi<br />

da que aumentam os graus de es<br />

colarização, verifica-se um de<br />

crêscimo gradativo da absorção<br />

da população pelo sistema esco<br />

lar de ensino.<br />

Assim, a partir da in<br />

capacidade ou negligência da re<br />

de oficial de ensino atender o<br />

contingente populacional em id~<br />

de escolar, surge como alterna<br />

tiva a escola comunitária para<br />

aquele segmento da popu.Laçâo que<br />

sofre a exclusão da escola p~<br />

bIica.<br />

2 A <strong>ESCOLA</strong> <strong>COMUNITÂRIA</strong><br />

2.1 Antecedentes: síntese Histó<br />

rica da Organização Escolar<br />

no Brasil<br />

Sabe-se que a forma cQ<br />

mo evolui a economia, a cultura<br />

e como se organiza o poder (o<br />

sistema político) integrados ou<br />

não entre si, interfere direta<br />

mente na organização de ensino.<br />

A história da educaçãc<br />

brasileira é profícua em crises<br />

educacionais, reformas de ensi<br />

no, imposições de modismos e de<br />

têcnicas pedagógicas improvis~<br />

das e transplantadas de outras<br />

realidades socialmente distin<br />

tas, sem qualquer ressonãncia.<br />

Em cada fase da histõ<br />

ria do ensino brasileiro, perc~<br />

be-se o forte antagonismo de cor<br />

rentes conservadoras e moderniza<br />

doras com a primazia das primei<br />

ras, cabendo a estas, tanto O di<br />

recionamento da expansão do en<br />

sino como o controle da organi<br />

zação do sistema escolar. ~ es<br />

se embate de posturas que tem<br />

possibilitado a emergência de va<br />

riadas experiências, organiz!<br />

das, inclusive, por entidades<br />

da sociedade civil.<br />

Durante aproximadamente<br />

quatro sêculos o Brasil viveu<br />

uma economia de base agro-expo~<br />

tadora, cujas relações de traba<br />

lho eram predominanterente escra<br />

vagistas, não sendo necessária a<br />

elevação do nivel de instrução<br />

desse segmento da população.<br />

No decorrer da l~ Rep~<br />

blica hã uma mudança nesse qu~<br />

dro, em conseq6ência da intensi<br />

ficação da urbanização decorre~<br />

te, por sua vez, do processo de<br />

industrialização, do aparecime~<br />

to do movimento operário (com i~<br />

fluências anarquistas) abalando<br />

116 Cad. Pesq., São Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.

os ideais liberais. Com isso tor<br />

na-se necessária a recompos!<br />

ção do poder polIlico, através<br />

de instituições que assegurem o<br />

controle ideológico. A ampliação<br />

do acesso à escola pública ap~<br />

rece, então, como condição para<br />

a difusão ideo16gica capitalis<br />

ta e, conseqtientc-·'ünter como ins<br />

trumento para o i"ln:efecirrento das<br />

lutas politico-iJeológicas.<br />

Com o desenvolvimento<br />

do capitalismo e o avanço do prQ<br />

cesso de industrialização, a n~<br />

cessidade de estender o enSlno<br />

público torna-se premente, uma<br />

vez que, no final da lª Repúbl!<br />

ca a ampliação do acesso a esco<br />

Ia fora transformado na necessi<br />

dade de reformulação da educa<br />

çao, já que de certa forma, a<br />

"escolarização para todosfthavia<br />

colaborado na organização do op~<br />

rariado.<br />

:t: no período pós- lª Re<br />

pública - era Vargas - ( 1930 -<br />

1945) que se intensificou o Mo<br />

vimento dos pioneiros da Escola<br />

Nova, cuja preocupação era cen<br />

trada em torno da escola públ!<br />

ca "democratização da educação."<br />

O movimento escolanovista rei<br />

vindicava a intervenção do Esta<br />

do dada a precariedade do ensi<br />

no elementar.<br />

No período autoritário<br />

(1937-1945), a educação se torna<br />

instrumento de controle dos seg<br />

mentos populares, proliferaram<br />

as campanhas de educação e o oQ<br />

jeti vo do Governo era ter o maior<br />

numero possível de pessoas nas<br />

escolas. Através da escola pod~<br />

ria ser veiculada a ideologia da<br />

classe dominante para o exercí<br />

cio da hegemonia. Durante o Es<br />

tado Novo o Movimento Renovador<br />

se aq LL'Lz a ,<br />

Com a redemocratização<br />

do pai~ o ideário liberal volta<br />

à Cena fortalecido, tanto pela<br />

necessidade de qualificação da<br />

força re trabalho! como também<br />

pela retomada da crença no poder<br />

da educação. As estatísticas de<br />

então apontam crescimento sígn!<br />

ficativo.<br />

No periodo que antece<br />

de ao golpe militar de 1964, a<br />

luta pela educação pública se r~<br />

feria, t.ant.o à ampliação do ace~<br />

so à educação, como a rejeição<br />

à escola de classe.<br />

A conjuntura pré-64 foi<br />

propícia ao desenvolvimento de<br />

várias iniciativas. Ossegmentos<br />

populares estavam mobilizados o<br />

bastante para permitir avanços<br />

Cad. Pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991. 117

no processo de conscientização.<br />

Com origem estreitame~<br />

te ligados a instituições de so<br />

ciedade civil podem ser citadas<br />

as experiências dos Centros Po<br />

pulares de Cultura - CPCs, da<br />

União Nacional dos Estudantes -<br />

UNE; do Movimento de Cultura Po<br />

pular - MCP, em pernambuco; da<br />

Campanha de pé no chão Umbém se<br />

aprende a ler no Rio Grande do<br />

Norte; do Plano Nacional de AI<br />

fabetização do Ministêrio deEd~<br />

cação e Cultura com a particip~<br />

ção do Prof. Paulo Freire, do Ms::<br />

vimento de Educação de Base-MEB<br />

com atuacão a nível nacional.<br />

Alêm dessas experiê~<br />

cias haviam muitas outras com<br />

provadas pela presença ao I En<br />

contro Nacional de Alfabetização<br />

e Cultura Popular, realizado em<br />

Recife que registrou a presença<br />

de 77 movimentos dessa ordem.<br />

Com a reinstauração de<br />

um novo período autoritário(1964-<br />

1985), a sociedade civil passa<br />

por um dos movimentos de maior<br />

repressao. Os canais democráti<br />

cos de reivindicações passaram<br />

a sofrer restrições e censuras,<br />

as políticas sociais cada vez<br />

mais voltam-se para o interesse<br />

da elite.<br />

Nesse período, enquanto<br />

a expansao do ensino de 1ª a 4ª<br />

séries era da ordem de 25%; a do<br />

29 grau era em torno de 180% e a<br />

do 3º grau em torno de 200%, es<br />

tes dois últimos, em decorrência<br />

da privatização crescente nesses<br />

níveis de ensino(~.<br />

Nos últimos quinze anos,<br />

com a implantação dos grandes prQ<br />

jetos agro-pecuários, instauram-<br />

se novas relações no processo prQ<br />

dutivo, atingindo, tambêm,o sis<br />

tema educacIonal, que por exten<br />

sao, tambêm passa a incorporar<br />

sêrias contradições.<br />

No Maranhão, nesse p~<br />

ríodo, e instalado o Projeto<br />

Grande Carajás que se volta para<br />

a exportação de minêrio e alumí<br />

nio. O Estado do Maranhâo passa<br />

a apresentar uma nova configur~<br />

çao.<br />

Ao absorver uma area de<br />

hum milhão de quilõmetros quadr~<br />

dos, abrangendo parte dos Estados<br />

do Pará, Maranhão e do Estado de<br />

Tocantins, esse projeto afetou<br />

grande parcela das populações r~<br />

sidentes nesses Estados, especi<br />

almente no que se refere as con<br />

tradições decorrentes da produ<br />

ção/distribuição de riquezas nos<br />

diversos segmentos da população.<br />

(3) UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.Departamento de Educacao , Contribui~~:, ""'0 estudo da. escola COlOU<br />

nitária em são luIs - Haranhão. são Luís, 1988. p. 15. Projeto de Pesquisa. (mimeogr.). -<br />

118 Cad. Pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.

Mães e similares, ou seja, em 10<br />

cais onde já existe uma certa ar<br />

ganização popular, um certo que~<br />

tionamento a respeito dos direi<br />

tos do cidadão. ~ muito freqUeg<br />

te esses grupos contarem com o<br />

apoio de agentes ligados princi.<br />

palmente à ação pastoral da Igre<br />

ja Católica;<br />

b) trabalham basicamen<br />

te com o ensino pré-escolar e .al<br />

fabetização de ciranças, jovens e<br />

adultos e dispõem, em média, de<br />

duas ou três turmas por períodos:<br />

crianças nos turnos diurn6s e<br />

adultos no noturno;<br />

c) tem como clientela fi<br />

lhos de trabalhadores de baixa<br />

renda e os próprios trabalhado<br />

res;<br />

d) não há nessas esco<br />

Ias ~a subordinação aos órgãos<br />

normativos ou administrativos das<br />

Secretarias de Educação. As for<br />

mas de gestão são bem variadas:<br />

em alguns casos, sao os líderes<br />

locais ou professores os respo~<br />

sáveis tanto pela gestão interna<br />

como pela relação com as agências<br />

financiadoras; ê comum também a<br />

·participação dos pais de. alunos<br />

e da comunidade nas decisões; há<br />

ainda algumas que funcionam nos<br />

Baldes administrativos vertica<br />

lizados;<br />

e) contam com parcos<br />

recursos financeiros, sendo que<br />

num primeiro momento são oriun<br />

dos do próprio esforço do grupo<br />

que busca levantá-Ias de forma<br />

variada e contam com serviços<br />

voluntários e num segundo mo<br />

merrco , é característica a ine<br />

vitável articulaçãojurito a di<br />

ferentes instâncias estatais,<br />

na busca de recursos para a sua<br />

manutenção, construção, compra<br />

de equipamentos, remuneração de<br />

pessoal, merenda escolar, etc.<br />

As principais agências de apoio<br />

são as Secretarias de Educação<br />

do Estado e dos Municípios. Es<br />

-ses recur.sos quase sempre são<br />

insuficientes e Lnat.âve i s, o que<br />

gera grandes dificuldades às es<br />

colas (5);<br />

.f) os recursos huma<br />

nos, em sua ma10riai são também<br />

provenientes da própria comuni<br />

dade, sendo ainda bastante dis<br />

cutível a questão·da qualidade<br />

de ensino oferecida. Se por um<br />

lado, a questão do preconceitoT<br />

a Lncompreensão da condição, a<br />

(5) Em alguns casos essa fragl#lidade fl#nanceira leva a uma# re1ai.ão·mais cll_entellsta, atrel,!!ndoas 1!<br />

deranças do movimento que e responsavel pela escola, ha polLticos que,tem mais penetraçao nas esf!<br />

ras governamentais.<br />

Cad. Peaq ,, são Luís, v. 7, n. 1, p , 114 - 124, jan./jun. 1991. 119

Esse fato, somado a ou<br />

tros, provoca o deslocamento de<br />

grandes contingentes populaci~<br />

nais do interior desses Estados<br />

para a capital do Maranhão, são<br />

Luís, restando-lhes como alter<br />

nativa de moradia, a fixação na<br />

periferia da capital, em geral<br />

desprovida dos serviços básicos,<br />

inclusive de escolas.<br />

Data dessa época a pr~<br />

liferação das escolas comunitá<br />

rias. Nesse sentido, a escola<br />

comunitária parece ser o cami<br />

nho encontrado por essas pe.§.<br />

soas para o acesso à educação e~<br />

colarizada. Estas surgem e se<br />

impõem nos moldes e caracterís<br />

ticas expostas a seguir.<br />

2.2 características gerais das<br />

escolas comunitárias<br />

Existem dificuldades<br />

de ordens diversas ao se tentar<br />

detectar as reais condições e a<br />

abrangência do trabalho desemp~<br />

nhado pelas escolas comunitá<br />

rias.<br />

A inexistência de inve~<br />

tigação sistemática e abrange.!!<br />

te com a elaboração de documen<br />

tos que divulguem tais experiê.!!<br />

cias (4), leva ao desconhecimento<br />

de CONJUNTO das instituições<br />

dessa natureza, tirando a po.§.<br />

sibilidade de uma visão mais fi<br />

dedígna e aumentando os riscos<br />

de diagnósticos parciais que<br />

não representam a global idade<br />

da situação.<br />

Ao levantar algumas ca<br />

racterísticas acerca dessas es<br />

colas, é necessário que se te<br />

nha clara a existência de uma<br />

variedade dessas experiências<br />

que vai desde aquelas que si,g<br />

nifícam iniciativas frágeis,<br />

questionáveis e até mesmo con<br />

aenáveis (sob o ponto de vista<br />

da natureza, qualidade deens!<br />

no e utilização de recursos p~<br />

blicos) á,té aquelas mais sérias<br />

que oferecem trabalho de boa<br />

qualidade.<br />

Sem esquecer essa gama<br />

de diversificação, ainda é po~<br />

sível detectar alguns aspectos<br />

comuns a maioria delas, a saber:<br />

a) surgem do esforço<br />

conjunto de um grupo, em baiE<br />

ros de periferia e fave~as,qu~<br />

se sempre em Associações de M~<br />

radores, Centros Comunitários;<br />

Comunidades de Base, clubes de<br />

(4) Grande parte das investigações disponíveis são resultantes de anãlis~de agentes diretamente e~<br />

volvidos em experiências localizadas.<br />

120 Cad. Pesq., sãO Luís, v. 7, n . 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.<br />

".

desarticulação entre os conteú<br />

dos e a visão de mundo veicula<br />

da por essa escola enexiste ou<br />

e amenizada em algumas delas,<br />

por outro lado; não se pode afiE<br />

mar a emergência de uma nova es<br />

cola e não resta a dúvida de que<br />

algumas delas acabam sendo· .uma<br />

imitação empobrecida da escola<br />

pública.<br />

Um levantamento apr3<br />

sentado no trabalho de MARtLIA<br />

SPOSITO e VERA MASAGÂO(6),mostra<br />

dados de fontes v~riadas, de al<br />

gumas capi tai s, que ajudam, a co,!!<br />

figuração da real situação des<br />

sas escolas. No Rio de janeiro,<br />

dados de .1988, a pzopos ta de à::le!.<br />

tura de mais 34 turmas com O<br />

apoio da Cári tas- Arquidioce~a.<br />

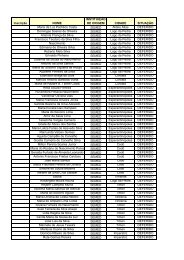

No Maranhão, dados de<br />

1995,·citados no Projeto de Pes<br />

guisa Contribuição ao Estuqo·da<br />

Escola Comunitária em são LuIs-MA<br />

apontam: (7)<br />

- alunos atendidos<br />

- professo,res .cedidos<br />

pela Secretaria de<br />

Edu~ação Municipal -<br />

612<br />

servidores cedidos p~<br />

Ia Secretaria de Edu<br />

cação Municipal-50l.<br />

Os números mostram par·<br />

te da grande parcela de cidadãos<br />

que fica alijadéi do sistema of!<br />

cial de ensino e que sãoatend!<br />

dos pelas escolas comunitárias.<br />

E o que é mais grave, nem estas<br />

sao numericamente suficientes p~<br />

·ra o atendimento da demanda de<br />

alunos excedentes da escola p~<br />

blica.<br />

Esse quantitativo del~<br />

ta o grau de inadequação inere!!<br />

te·ao sistéma educacionalbrasi<br />

leiro, e os outros dados mostram<br />

algumas conquistas dos grupos 0E<br />

ganizadQs e suas fragilidades no<br />

âmbito dos confrontos de forças<br />

nessa luta pela educação escola<br />

rizada.<br />

11. 193 3. CONSIDERAÇÕESFINAIS<br />

escolas existentes -<br />

300<br />

- escolas cem convênios<br />

com o PRODASEC - 37<br />

As escolas e ,experiê!!,<br />

clas comunitárias são resu1tan<br />

tes da ausência de póiíticasna<br />

(6} SPOSITO; &rhia<br />

novas polIticas<br />

Pontes,.,#BEIRQ, Vera Masagão.<br />

educac~X!li.is. Sao Paulo: centro<br />

Escolas ~itarlas: ccntribuiçãó'Pira<br />

,Ecumenico de Documentaçac e Inforn!àçao,<br />

o debate<br />

1989.p.<br />

de<br />

(7) UNIVERSIDADEFEDERAL'OO,MARANHXO~ Depártamem:o de Educação. Contribuição ao estudo da esco Ia comun,i<br />

tária em são LuIs - Maranhão. In: SEMINÁ,~IOSOB)'.E<strong>ESCOLA</strong>SCOMUNITÁRIAS: UMA.QUESTÃOEM DEBATE,<br />

. são LuIs, 1989, p. 6.~ (mimeogr.).,<br />

Cad. Pesq., S;o Luís, v. 7, n. I, p. 114 - 124, jan~/jun. 1991. 121

área educativa voltadas para· o<br />

atendimento daquele segmento da<br />

população que embora seja o que<br />

mais contribua para a produção<br />

de riquezas é aquele que menos<br />

tem acesso a ela.<br />

Trata-se, portanto, de<br />

uma situação de exclusão massi<br />

va que gera, por sua vez, res<br />

postas alternativas, mesmo que<br />

ambíguas, à ineficácia e inefi<br />

ência do Estado.<br />

No estudo da escola co<br />

munitária a discussão alinha os<br />

especialistas em duas posturas:<br />

a) aquela que ve na es<br />

cola comunitária urna proposta<br />

desmobilizadora, uma vez que l~<br />

va as classes populares a nao<br />

exigência ao Estado de um direi<br />

to que lhe é negado, ao mesmo<br />

tempo que oferece urna alternati<br />

va barata para o cumprimento de~<br />

sa obrigação do Estado;<br />

b) urna outra, que ve na<br />

escola comunitária urna alterna<br />

tiva ao acesso à educação esco<br />

larizada daqueles que já de iní<br />

cio ficam excluídos do atendi<br />

mento da rede oficial de ensino.<br />

Veêm ainda essa escola corno um<br />

instrumento de mobilização, tan<br />

to no que se refere ao estrita<br />

mente pedagógico (criar, organl<br />

zar e manter a escola) corno ain<br />

da por constituir-se em um pólo<br />

de aglutinação e organização dos<br />

comunitários na discussão de ou<br />

tras necessidades básicas e ime<br />

diatas (embora reconhecendo as<br />

fragilidades das organizações P2<br />

pulares) .<br />

~ inegável que o objetl<br />

vo maior deva de fato estar vol<br />

tado para a garantia efetiva de<br />

um sistema de ensino público man<br />

tido pelo Estado, capaz de aten<br />

der a demanda educacional da clas<br />

se trabalhadora. A escola comuili<br />

tária não deve ser considerada,<br />

portanto, corno resposta definitl<br />

va mas, na sua transitoriedade,<br />

não-pode deixar de conter oreco<br />

nhecimento de sua importância p~<br />

ra a gestão de um projeto demo<br />

crático oara a educação brasilei<br />

ra.<br />

SUMHARY<br />

Initia11y, this work dea1s<br />

with the historical aspects LnvoIvf.ng<br />

the organization of the Brasili?n<br />

educational system, and its<br />

implementation which promotes the<br />

estab1ishment ofthe community School.<br />

It a1so tries to bui1d up its<br />

characteristics and aspects. It aims<br />

also to raise, once more, the debate<br />

concerning the relationship between the<br />

Government and the Community Schoo1,<br />

122 Cad. Pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.<br />

.. ,

here understood as an expression of<br />

popular appeal in what it may eoncern<br />

to ist omission, related to the basie<br />

fulfillment in the area of Edueation.<br />

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA<br />

'ADLER, Dilercy Aragão. A questão<br />

da educação brasileira: da Co<br />

lonia ao Estado Novo • são Luís,<br />

1990. (mimeogr.).<br />

BRANbAo Carlos Rodrigues. Educa<br />

çâo popular. são Pau l.o e Br asL<br />

leira, 1984.<br />

CUNHA, Luis A. A eduoaçâona Nova<br />

Constituição. são pau10:Cortez i<br />

1983.<br />

COMISSÂO ESTADUAL DE ALFABETIZA<br />

çAo E CIDADANIA/MARANHÂO. Pro<br />

posta de diretrizes para a poli<br />

ca de educação básica para o<br />

Estado do Maranhão. são Luís,<br />

1991. (mimeogr.).<br />

GADOTTI, Moacir. Concepção diál~<br />

tica da educação: um estudo in<br />

trodutório. são Paulo: Cortez,<br />

1983.<br />

.KOWARICK, Lúcio. Movimentos so<br />

ciais urbanos: um balanço 50<br />

bre OS acontecimentos recen<br />

teso Ca~ernos Cem. são Paulo,<br />

n. 13, p. 38-50, sat. 1980.<br />

• Movimentos urbanos no Brasil<br />

contemporâneo: uma análise da<br />

literatura. CadernosOeru, são<br />

Paulo, out. 1986.<br />

PAIVA, Vanilda Pereira. Educa<br />

ção popular e educação deadul<br />

tos. são Paulo: Loyola, 1983.<br />

RAPÔSO, Maria da Conceição Bre<br />

nha. Movimento de educação de<br />

base: discurso e prática-<br />

1961 - 1967. são Luís: UFMA:<br />

Secretaria de Educação, 1985.<br />

SPOSITO, Marilia Pontes, RIBEI<br />

RO, vera_Masagão. Escolas C'o<br />

muni tári 3.5: contribuiçãopara o<br />

debate de nova~ políticas educací.q<br />

naís r são Paulo: Centro Ecumêhico<br />

de DbcUttentaç ão e Informação,19 B 9 •<br />

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÂO.<br />

Departamento de Educação. Con<br />

tribuiçãc ao estudo da escola<br />

comunitaria em são Luís - Mara<br />

nhâo. são Luis, 1989. Projeto<br />

de Pesquisa. (mimeogr.).<br />

VAN DAMME., Jean Marie A. E. Edu<br />

cação popular na reali~ em<br />

transformação. são Luis, 1989.<br />

(mimeogr.) c<br />

WANDERLEY, Luis Eduardo W. Edu<br />

car para transformar educação<br />

popular, igreja católica e~<br />

lítica no movimento de base.<br />

Petrópolis: Vozes, 1984.<br />

FASE escolas comunitárias: uma<br />

vivência de 14 anos Proposta,<br />

Rio de Janeiro, n. 25, 1985.<br />

Cad , Pesq., ,são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991. 123

ENDEREço DO AUTOR<br />

Dilercy Aragão Adler<br />

Universidade Federal do Maranhão<br />

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis<br />

Palacete Gentil Braga,<br />

Rua Grande, 782<br />

65.000 - são Luís -MA.<br />

124 Cad. pesq., são Luís, v. 7, n. 1, p. 114 - 124, jan./jun. 1991.