Autobiografische Körper-Geschichten : sozialer Aufstieg zwischen ...

Autobiografische Körper-Geschichten : sozialer Aufstieg zwischen ...

Autobiografische Körper-Geschichten : sozialer Aufstieg zwischen ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Frank Schömer<br />

<strong>Autobiografische</strong> <strong>Körper</strong><strong>Geschichten</strong><br />

Sozialer <strong>Aufstieg</strong> <strong>zwischen</strong> 1800 und 2000<br />

Universitätsverlag Göttingen

Frank Schömer<br />

<strong>Autobiografische</strong> <strong>Körper</strong>-<strong>Geschichten</strong><br />

Except where otherwise noted, this work is<br />

licensed under a Creative Commons License

erschienen im Universitätsverlag Göttingen 2007

Frank Schömer<br />

<strong>Autobiografische</strong><br />

<strong>Körper</strong>-<strong>Geschichten</strong><br />

Sozialer <strong>Aufstieg</strong><br />

<strong>zwischen</strong> 1800 und 2000<br />

Universitätsverlag Göttingen<br />

2007

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen<br />

Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über<br />

abrufbar<br />

Ursprünglicher Titel der Dissertation:<br />

Ambition und Leibdistanz. Sozialer <strong>Aufstieg</strong> als Indikator<br />

eines ambivalenten Zivilisierungsprozesses <strong>zwischen</strong> 1800 und 2000<br />

Dieses Buch ist auch als freie Onlineversion über die Homepage des Verlags sowie<br />

über den OPAC der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek<br />

(http://www.sub.uni-goettingen.de) erreichbar und darf gelesen, heruntergeladen sowie<br />

als Privatkopie ausgedruckt werden [Es gelten die Lizenzbestimmungen der<br />

Onlineversion]. Es ist nicht gestattet, Kopien oder gedruckte Fassungen der freien<br />

Onlineversion zu veräußern.<br />

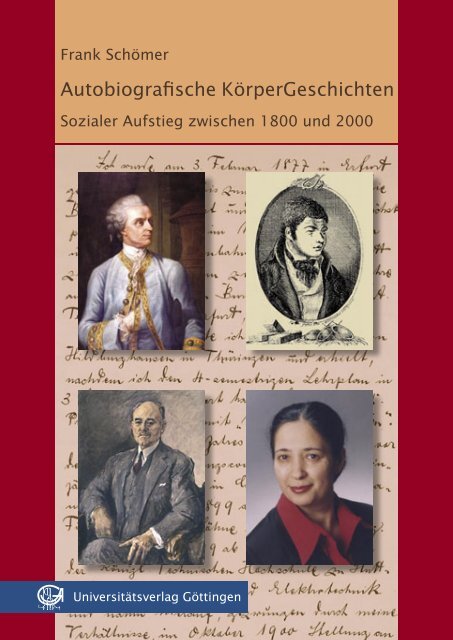

Titelabbildungen:<br />

Hintergrund: Lebenslauf der Promotionsakte (Prom. phil. Fak. Nr. 133 1903/04) von<br />

Gustav Weise, Universitätsarchiv Rostock<br />

Portraits von: a.) Christian Gottlob Heyne, von J. H. Tischbein d. Ä. (1772), Kopie von<br />

W. Vogt (1939), Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen;<br />

b.) Gottlieb Hiller, Frontispiz aus „Gottlieb Hiller's Gedichte und Selbstbiographie“,<br />

Coethen 1805; c.) Hermann Sudermann, von Max Slevogt (1927), Staatliche Museen,<br />

Berlin; d.) Seyran Ateş, privat.<br />

Umschlaggestaltung: Kilian Klapp<br />

© 2007 Universitätsverlag Göttingen<br />

http://univerlag.uni-goettingen.de<br />

ISBN: 978-3-938616-73-4

Inhaltsverzeichnis<br />

Vorwort 5<br />

Einleitung 7<br />

1. Das rahmende Projekt ................................................................................7<br />

1.1 Forschungsrahmen............................................................................7<br />

1.2 Zur rahmenden Methode.................................................................9<br />

1.3 Zum rahmenden theoretischen Konzept ....................................12<br />

1.4 Wahrhaftigkeit und Authentizität .................................................13<br />

1.5 Auswahl bestimmter <strong>sozialer</strong> Gruppierungen.............................14<br />

2. Zur vorliegenden Untersuchung .............................................................15<br />

2.1 Untersuchungsgegenstand .............................................................15<br />

2.2 Zur theoretischen Konzeptualisierung ........................................21<br />

2.3 Forschungsarbeiten verschiedener Disziplinen zum<br />

Phänomen <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> ..............................................................29<br />

2.4 Zum Quellenmaterial und zur Quellenauswahl..........................32<br />

2.5 Aufbau der Untersuchung .............................................................33<br />

2.6 Entwicklungsperioden der Bildungs- und Mobilitätschancen...34

Teil 1: Figuration des Phänomens <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> um 1800 37<br />

1. Die Stimme eines Zeitgenossen.............................................................. 37<br />

2. Eine moderne figurationssoziologische Einordnung .......................... 40<br />

3. Die Themen <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> und Leiblichkeit im Spiegel<br />

verschiedener Autobiografien............................................................... 44<br />

Christina Gabriel .................................................................................... 45<br />

Caroline Rudolphi .................................................................................. 46<br />

Johann Christoph Händler.................................................................... 50<br />

Johann Heinrich Voß ............................................................................ 53<br />

Christian Gottlob Heyne....................................................................... 56<br />

Gottlieb Hiller......................................................................................... 60<br />

Zum Liebesleben sozial Aufsteigender............................................... 73<br />

Ulrich Bräker........................................................................................... 75<br />

4. Erste Zwischenbilanz ............................................................................. 119<br />

Teil 2: Figuration des Phänomens <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> um 1900 129<br />

1. Die Stimme eines Zeitgenossen............................................................ 129<br />

2. Eine moderne figurationssoziologische Einordnung ........................ 137<br />

3. Die Themen <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> und Leiblichkeit im Spiegel<br />

verschiedener Autobiografien............................................................... 140<br />

Hermann Sudermann .......................................................................... 141<br />

Gustav Weise ........................................................................................ 144<br />

Dietrich Schäfer.................................................................................... 165<br />

Christine Holstein ................................................................................ 177<br />

Franz Rehbein....................................................................................... 227<br />

4. Zweite Zwischenbilanz .......................................................................... 272<br />

Teil 3: Figuration des Phänomens <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> um 2000 287<br />

1. Zeitgenössisch-soziologische Diagnosen ............................................ 287<br />

2. Die Themen <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong> und Leiblichkeit im Spiegel<br />

verschiedener Autobiografien............................................................... 295<br />

Bommi Baumann ................................................................................. 295<br />

Inge Viett............................................................................................... 304<br />

Wolfgang Bittner .................................................................................. 314<br />

3. Dritte Zwischenbilanz............................................................................ 367

Schluss: Entwicklungslinien über drei Epochenabschnitte hinweg 383<br />

1. Innen – Außen.........................................................................................383<br />

2. Formalität – Informalität........................................................................389<br />

3. Chancenstrukturen ..................................................................................393<br />

4. Sprechen über die Leibdimension.........................................................396<br />

5. Leibgebundenheit – Distanzierung vom Leiblichen –<br />

Ent-Leibung.............................................................................................398<br />

6. <strong>Aufstieg</strong>smechanismen ...........................................................................400<br />

7. Kreativität – Habitusmodifikationen....................................................407<br />

8. Berufliche und sonstige Wirkungsfelder – Seyran Ateş’<br />

Geschichte als Gegenbild?.....................................................................414<br />

9. Ausblick ....................................................................................................423<br />

Literatur 431<br />

Primärtexte.....................................................................................................431<br />

Sekundärliteratur ...........................................................................................434

Vorwort<br />

Die vorliegende Studie ist eine geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertation,<br />

die ich im Januar 2006 an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-<br />

August-Universität Göttingen eingereicht habe. Gegenüber der ursprünglichen<br />

Fassung wurden lediglich einige kleinere Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen.<br />

Die Arbeit ist Teilergebnis des sehr viel breiter angelegten Forschungsprojekts<br />

„Ästhesiologische Komponenten von Bildungsmilieus. Eine Untersuchung<br />

von Wissensordnungen des Alltags um 1800, um 1900 und in der Gegenwart“,<br />

das 1999 bis 2004 unter der Leitung von Peter Alheit (Universität Göttingen)<br />

und Hans-Rüdiger Müller (Universität Osnabrück) von der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />

gefördert wurde.<br />

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Peter Alheit, der maßgeblich<br />

dazu beigetragen hat, dass die Studie entstanden ist. Herzlich danke ich auch den<br />

beiden anderen Gutacherinnen Gabriele Rosenthal und Bettina Dausien. Darüber<br />

hinaus möchte ich Kolleginnen und Kollegen danken, die den Arbeits- und Entstehungsprozess<br />

begleitet und unterstützt haben: Hans-Rüdiger Müller und seinem<br />

Team an der Universität Osnabrück, Rouven Kleinert, Meike Sauerhering<br />

und Wassilios Stravoravdis; besonders aber dem Göttinger Team, Morten Brandt,<br />

Sonja Behrends, Andreas Gerold, Christine Hartig, Nicole Wille und Peter Alheit,<br />

mit denen die Mehrzahl der hier präsentierten Fallgeschichten diskutiert wurde.

Ein großes Dankeschön schulde ich den Studierenden, Examens- und MagisterkandidatInnen<br />

und DoktorandInnen, die in wechselnder Besetzung jeweils an der<br />

Forschungswerkstatt von Peter Alheit teilnahmen. In diesem Kreis konnte ich<br />

Teilergebnisse der Studie vorstellen sowie theoretische Konzepte diskutieren, die<br />

in die Arbeit eingeflossen sind.<br />

Für die nötige Abwechslung und Aufheiterung neben dem Forschungsprozess<br />

haben all die Studierenden und Freunde gesorgt, die ich von 1998 an auf dem<br />

Sportgelände der Universität Göttingen beim Fußballspielen kennengelernt habe.<br />

Von unschätzbarem Wert für das Gelingen des Vorhabens war zudem meine<br />

einstige Heimstätte an der Ostsee, die ich zum Ausspannen <strong>zwischen</strong>durch immer<br />

wieder mal aufsuchen konnte. Meine Mutter hat mir dabei auch über so manche<br />

Engpässe hinweggeholfen. Fachliche Beratung und mentalen Zuspruch erhielt ich<br />

in der Schlussphase des Projekts von Angelika Maser in Göttingen.<br />

Wie nicht selten bei sozialwissenschaftlichen Untersuchungen hat auch die vorliegende<br />

einen spezifischen biografischen Hintergrund. Meine Lebensgefährtin<br />

Christine Zahrnt hat den gesamten Arbeitsprozess in pragmatischer und reflexiver<br />

Teilnahme, aber auch in kritischer Distanz begleitet und am Schluss das Ergebnis<br />

Korrektur gelesen. Ohne ihre Lebens- und Kommunikationsfreude würde es das<br />

Folgende nicht geben. Unsere in vielerlei Hinsicht unterschiedlichen Herkunftsgeschichten<br />

haben sich überdies als äußerst günstige Rahmenbedingung für den<br />

behandelten Gegenstand erwiesen.<br />

Göttingen, März 2007<br />

Frank Schömer

Einleitung<br />

1. Das rahmende Projekt<br />

1.1 Forschungsrahmen<br />

Die vorliegende Untersuchung ist im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts<br />

entstanden, das <strong>zwischen</strong> 1999 und 2004 an den Universitäten Göttingen und<br />

Osnabrück durchgeführt wurde und sich mit Ästhesiologie 1, d.h. mit dem Verhältnis<br />

<strong>zwischen</strong> körperlichen und geistigen Komponenten in Bildungsprozessen,<br />

beschäftigt hat. 2 Eine gewisse erkenntnistheoretische Brisanz liegt dabei darin,<br />

dass die harte Trennung <strong>zwischen</strong> Geist und Leib/<strong>Körper</strong> bzw. <strong>zwischen</strong> Erkennen<br />

und Empfinden einer kritischen Betrachtung unterzogen wird. Diese Trennung<br />

ist schon in der Antike erkennbar, aber spätestens seit Descartes auch in der<br />

europäisch-westlichen Moderne bis in die Gegenwart hinein prägend. Vereinfacht<br />

1 Zum theoretischen Fundament des Projekts vgl. die Habilitationsschrift von Hans-Rüdiger Müller<br />

1998.<br />

2 Dieses von der DFG geförderte Forschungsprojekt mit dem Titel „Ästhesiologische Komponenten<br />

von Bildungsmilieus. Eine Untersuchung von Wissensordnungen des Alltags um 1800, um 1900<br />

und in der Gegenwart“ wurde unter der Leitung von Peter Alheit und Hans-Rüdiger Müller an den<br />

Pädagogischen Seminaren der Universitäten Göttingen und Osnabrück <strong>zwischen</strong> 1999 und 2004<br />

durchgeführt.

8<br />

Einleitung<br />

gesagt, ist die westliche Kultur bis heute eine stark „verkopfte“ Angelegenheit. 3<br />

„Bildung“ wird daher im alltäglichen Verständnis meist sofort und ausschließlich<br />

mit geistiger Erkenntnis, Intellekt und/oder mit einer gewissen zivilisatorischen<br />

Höhe/Erhabenheit verknüpft. Dass dem Leib z.B. von vornherein im menschlichen<br />

Dasein eine fundamentale Bedeutung für die Entwicklung des Individuums<br />

zukommt (Geburtsvorgang, spezifische Geschlechtsmerkmale, Ausbildung der<br />

Sinnesorgane, Wahrnehmungsfähigkeit etc.), wird immer noch nicht wirklich hinreichend<br />

thematisiert. Deutsche „Geistesheroen“ wie Friedrich Schiller und Johann<br />

Gottfried Herder haben im 18. Jahrhundert versucht, den Menschen in seiner<br />

„Ganzheit“, also als ein komplexes Wesen aus Seele, Herz, Vernunft, Sinnlichkeit,<br />

Leidenschaft, Ethik, Religion etc., darzustellen. Dass die Kunst bzw.<br />

Theorien des Ästhetischen ein Feld darstellen, in dem sich das Zusammenspiel<br />

<strong>zwischen</strong> sinnlicher Wahrnehmung, persönlicher Empfindung und diskursivkognitiver<br />

Deutung zeigt, haben gerade solche Ästheten (neben den Genannten<br />

unter anderem auch Karl Philipp Moritz und Johann Wolfgang Goethe) hervorgehoben.<br />

Aber die Kunst stellt in jener Zeit bereits ein zumindest in Teilen gesellschaftlich<br />

etabliertes und institutionalisiertes Gebiet dar, das nicht erst in seiner<br />

Bedeutsamkeit für die Entwicklung des menschlichen Lebens herausgestellt werden<br />

muss. Interessant erscheinen für das Forschungsprojekt auch ganz andere,<br />

gewissermaßen informelle Erfahrungsbereiche (Spiele im Freien bzw. auf der<br />

Straße4, Wettkampfsituationen im Kindesalter und später, alltagsästhetische Erfahrungen,<br />

Liebesbeziehungen usf.), die für den Bildungsweg eines Menschen von<br />

Bedeutung sind.<br />

Z.B. gelingt es schon im 18. Jahrhundert dem kleinen Ulrich Bräker, Sohn eines<br />

verarmten Kleinbauern, die Natur für die Konstruktion einer Gegenwelt zu nutzen.<br />

5 In der wenigen freien Zeit, die ihm neben oder auch bei der Arbeit im väterlichen<br />

Betrieb verbleibt, erkundet er etwa die Lebensweise von Vögeln, kostet so<br />

manches, was seine Geißen fressen, gruselt sich beim Blick in die Tiefe (an einem<br />

Abhang oder von einem Baum herab), staunt beim Anblick eines brennenden<br />

Baumes oder steigt mit seiner Geißenherde den Berg hinauf und über die Wolken<br />

hinüber, um dieses Schauspiel der natürlichen Gegebenheiten einmal aus einer<br />

völlig anderen Perspektive zu betrachten. Ähnliche Erlebnisse werden andere<br />

Kinder auch gehabt haben. Aber nur wenigen wird es gelungen sein, sie in einer<br />

solchen Form für sich fruchtbar zu machen, wie es Bräker vermochte. Diese Er-<br />

3 „Dass Bildung in erster Linie geistige Bildung sei und dass es auch vor allem auf sie ankomme“,<br />

heißt es bei Liebau 2006, S. 46, „gehörte lange zu den fundamentalen Glaubenssätzen nicht nur der<br />

deutschen, sondern der gesamten abendländischen Pädagogik.“ Laut Alkemeyer 2006, S. 124, geht es<br />

immer noch darum, „die weitgehende Blindheit universitärer Lern- und Bildungsforschung für die<br />

Bedeutung des <strong>Körper</strong>lichen in Bildungspraktiken zu überwinden“.<br />

4 Schlumbohm 1981, S. 273ff., mahnte bereits an, dass „die Straße“ als „eine ‚Sozialisationsinstanz’“<br />

von der Forschung gemeinhin übersehen werde.<br />

5 Dazu Alheit/Brandt/Müller/Schömer 2001, S. 41ff.

Einleitung<br />

fahrungen mögen bei ihm ihren Teil dazu beigetragen haben, dass er Alternativen,<br />

verschiedene Sichtweisen, Vorstellungen, Fantasien usw. entwickelt, die über das<br />

Übliche seiner Lebenswelt hinausgehen. Denn als Erwachsener wird Bräker später<br />

einen für seine soziale Herkunft ganz ungewöhnlichen Weg beschreiten. Er wird<br />

nicht nur Tagebuch schreiben, sondern auch einer Art Lesesucht verfallen. Eine<br />

Lesegesellschaft wird ihn als Mitglied aufnehmen. Er wird sich dazu überreden<br />

lassen, seine Lebensgeschichte niederzuschreiben. Eines Tages wird er sich zudem<br />

als „Dorfdramatiker“ versuchen, um dem verehrten Shakespeare – in den begrenzten<br />

Möglichkeiten seiner sozialen Situation – nachzueifern. Über diesen<br />

englischen Klassiker verfasst er sogar eine Abhandlung, 6 die zwar schlicht formuliert<br />

ist, die jedoch Eindrücke und Erkenntnisse widerspiegelt, die nicht allzu weit<br />

von zeitgenössischen Gelehrtenarbeiten entfernt sind. Dennoch: Bräker bleibt ein<br />

Außenseiter, ein Fremdling sowohl unter seinesgleichen, die ihn als Narren betrachten,<br />

als auch unter den Bürgerlichen der Lesegesellschaft, die in ihm immer<br />

auch den „armen Mann“ wahrnehmen. Bräker gelingt kein wirklicher sozialberuflicher<br />

Positionswechsel, denn er bleibt bis zuletzt in seiner ländlichen<br />

Schweizer Heimat Toggenburg ein Dörfler, der zwar seinen Horizont durch Erfahrungen<br />

in der Natur und beim preußischen Militär, durch Bücherlektüre, Reisen<br />

usw. erheblich erweitert hat. Da er aber nie einen institutionalisierten Bildungsweg<br />

eingeschlagen hat, etwa über eine höhere Schulbildung oder durch eine<br />

militärische Karriere, oder besser: Da die Ständegesellschaft dieser Zeit für einen<br />

durchaus aufstrebenden Mann aus so einfachen Verhältnissen noch keine Laufbahnen<br />

bereitgestellt hat, kann von einem sozialen <strong>Aufstieg</strong> nicht die Rede sein.<br />

Bräker ist allenfalls ein Bildungsaufsteiger, also jemand, der sich ein ungewöhnliches<br />

kulturelles Kapital anzueignen vermochte.<br />

Es bot sich an, hier im Voraus zur Veranschaulichung der Projektarbeit ein spezifisches<br />

biografisches Beispiel herauszugreifen, in dem schon mehrere Aspekte<br />

zusammengehen, die im Hinblick auf das zentrale Forschungsinteresse vielversprechende<br />

Erkenntnisse erwarten lassen: z.B. eine Vielzahl von außerinstitutionellen<br />

Bildungskomponenten, das Ausscheren aus dem Herkömmlichen, die starren<br />

und nicht selten hemmend wirkenden Formalitäten des sozialgeschichtlichen<br />

Kontextes usw. Das Beispiel verweist zudem bereits auf einige methodologische<br />

Aspekte des Forschungsprojekts.<br />

1.2 Zur rahmenden Methode<br />

Es handelt sich um eine pädagogisch-soziologisch-historische Studie (die sich<br />

partiell auch an literaturwissenschaftliche Vorgehensweisen anlehnt), die exemplarisch<br />

drei Epochenabschnitte (um 1800, um 1900 und um 2000) untersucht, um<br />

6 Bräker 1998a.<br />

9

10<br />

Einleitung<br />

vergleichen und somit Aussagen über eine historische Entwicklung machen zu<br />

können. Dabei heißt „um 1800“ z.B.: Die grundlegenden Quellentexte hierfür<br />

entstanden in einem Toleranzbereich <strong>zwischen</strong> 1780 und 1820; entsprechende<br />

Toleranzen gelten für „um 1900“; für „um 2000“ wird ein etwas anders gelagerter<br />

Toleranzbereich angesetzt: <strong>zwischen</strong> 1980 und der Gegenwart. Da vielversprechende<br />

Texte, die etwas außerhalb dieser Toleranzspektren liegen, nicht a priori<br />

ausgeschlossen werden sollen, wird für diese Ausnahmefälle der Toleranzbereich<br />

mitunter um einige Jahre ausgedehnt.<br />

Wie dem Untertitel des rahmenden Projekts zu entnehmen ist, richtet sich die<br />

Aufmerksamkeit unter anderem auf „Wissensordnungen des Alltags“. Es liegt<br />

schon von daher nahe, sich einer Quellengattung zuzuwenden, die einen mehr<br />

oder weniger direkten Bezug auf den Wissenskosmos Alltag zu enthalten verspricht.<br />

Als Quellenbasis dienen somit (deutschsprachige) autobiografische Texte7 im engeren Sinne. Im engeren Sinne heißt: Lebensgeschichten, die spezifische<br />

Kriterien erfüllen müssen. Z.B. sind reine Gelehrtenbiografien, die vornehmlich<br />

den institutionellen Bildungsweg behandeln, mit Blick auf informelle Merkmale<br />

wenig ergiebig. Denn gerade über privat-informelle Bereiche wie Kindheit und<br />

Eheleben findet sich hier oft nur am Rande etwas. Diesbezüglich sei angemerkt,<br />

dass man heute erfreulicherweise nicht mehr eigens darauf hinweisen muss, dass<br />

z.B. Liebesverhältnisse (als Teil der persönlichen Bildungsgeschichte) oft von<br />

erheblicher Bedeutung für einen Lebensverlauf sein können und dass dies auch<br />

für die (historische) Forschung von Interesse sein kann. 8 Die literaturwissenschaftliche<br />

Forschung hat sich mitunter diesen thematischen Aspekten – aus leicht<br />

einsichtigen Gründen – schon wesentlich früher zugewandt.<br />

Weniger interessant erscheinen angesichts des zentralen Projektinteresses zudem<br />

reine Bekehrungs-, Reise-, Flucht-, Abenteuer- oder Familiengeschichten sowie<br />

Memoiren- und Berufsliteratur wie auch chronikalische Lebensberichte. Demgegenüber<br />

kommen z.B. Bildungs-, „Antibildungs“-, „<strong>Aufstieg</strong>s“-, aber auch „Abstiegs“geschichten<br />

dem bildungstheoretischen Analyserahmen näher. Insbesondere<br />

im späten 20. Jahrhundert, vereinzelt schon vorher9, sind auch einige autobiografische<br />

Texte in Romanform vorgelegt worden, die sich in vielerlei Hinsicht<br />

7 Zur Biografie als „soziale Wissensform“ vgl. Alheit/Dausien 1992; Alheit 1993.<br />

8 Exemplarisch sei diesbezüglich für die historische Forschung verwiesen auf zwei Arbeiten zu ganz<br />

unterschiedlichen sozialen Schichten: Kuhn 1982 (zu Arbeitern); Habermas 2000 (zum Bürgertum).<br />

Als Quellenbasis dienen Kuhn „Lebenserinnerungen“ und Habermas Ego-Dokumente der verschiedensten<br />

Art (Tagebücher, Briefe, Testamente, autobiografische Versuche etc.).<br />

9 Als das berühmteste Beispiel kann wohl der „Anton Reiser“ von Karl Philipp Moritz im 18. Jahrhundert<br />

genannt werden.

Einleitung<br />

innovativ auf das Genre Autobiografie10 auswirkten und daher in die Untersuchung<br />

integriert wurden.<br />

Als weitere Auswahlkriterien gelten:<br />

- Es sollen Texte sein, die narrative und reflexive Elemente enthalten. Rein reflexive<br />

Texte (etwa essayistische, also eher sachlich-objektivierende als erzählende<br />

Autobiografien) haben sich als wenig fruchtbar erwiesen.<br />

- Bevorzugt werden Texte, in denen eine gewisse Erlebnisnähe der autobiografischen<br />

Darstellung deutlich wird.<br />

Zu dem somit zusammengetragenen Quellenmaterial lässt sich in quantitativer<br />

Hinsicht nach mehr als 5 Jahren Projektarbeit Folgendes sagen: Allein für „um<br />

1800“ konnten insgesamt knapp 160 Autobiografien ausfindig gemacht werden,<br />

von denen aber aufgrund der genannten und anderer Kriterien nur etwa 40 Texte<br />

in Frage kamen. Für „um 1900“ waren es um die 290, von denen etwa 50 relevant<br />

wurden. Für „um 2000“ etwa 65, von denen um die 40 einer näheren Betrachtung<br />

unterzogen wurden. 11<br />

10 Zu den Veränderungen und Weiterentwicklungen des autobiografischen Schreibens über die<br />

Epochenabschnitte hinweg vgl. Alheit 2005a. Zu postmodernen Selbstpräsentationen ferner:<br />

Brandt/Alheit/Hartig/Schömer/Wille 2005.<br />

11 Zur Findung der Quellentexte: Jens Jessen hat eine mehrbändige Sammlung dazu vorgelegt (Jessen<br />

1987-1989; Jessen 1983). Aber es gibt natürlich auch bereits eine Vielzahl von Forschungsarbeiten,<br />

die sich unter verschiedensten Gesichtspunkten mit autobiografischen Texten beschäftigen. Für<br />

die weitere Recherche autobiografischen Materials waren hilfreich: Bergmann 1991; Bollenbeck<br />

1976; Frerichs [1979]; Hardach-Pinke 1981; Hemmann 2002; Holdenried 2000; Lehmann 1988;<br />

Neumann 1970; Niggl 1977; Memoiren, Tagebücher und Autobiographien [für die Geschichte<br />

Berlins im Zeitraum 1786-1815], in: AG Berliner Klassik,<br />

http://home.arcor.de/berlinerklassik/memoiren.htm; Quellen- und Forschungsbibliographie zur<br />

deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert (1974-1984). Zusammengestellt von Christoph Weiß<br />

(1987), Saarbrücken, in: Das achtzehnte Jahrhundert 11, S. 45-62; Proletarische Lebensläufe. Autobiographische<br />

Dokumente zur Entstehung der Zweiten Kultur in Deutschland, hg. von Wolfgang<br />

Emmerich, 2 Bde., (1974) Reinbek bei Hamburg; Ungermann 1997; Wagner-Egelhaaf 2000. Da bei<br />

der Recherche immer mal wieder ein bisher nicht erwähnter Text ausfindig gemacht werden konnte,<br />

lässt sich von einer kumulativ ergänzten Quellensammlung sprechen. Die im Verhältnis zu den<br />

ersten beiden Epochenabschnitten geringe Anzahl von gesammelten Quellentexten zu „um 2000“<br />

resultiert daher, dass aus forschungspragmatischen Gründen nur die Autobiografien, die in diesem<br />

Zeitabschnitt auf dem öffentlichen Literatur-Markt, d.h. im kommerziellen Buchhandel, zugänglich<br />

waren und sind, bei der Vorauswahl berücksichtigt wurden. <strong>Autobiografische</strong> Texte, die darüber<br />

hinaus in unterschiedlichen Publikationsforen, etwa in wissenschaftlichen und öffentlichen Bildungsinstitutionen,<br />

veröffentlicht werden (ein Beispiel hierfür: Verein „Dokumentation lebensgeschichtlicher<br />

Aufzeichnungen“, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, gegründet<br />

1983 auf Initiative des Sozialhistorikers Michael Mitterauer), konnten nicht mit aufgenommen<br />

werden. Diese zu ganz unterschiedlichen Zwecken verfassten Texte sind angesichts einer begrenzten<br />

Recherchekapazität in ihrer Vielzahl praktisch nicht mehr überschaubar.<br />

11

12<br />

Einleitung<br />

1.3 Zum rahmenden theoretischen Konzept<br />

Um die <strong>Körper</strong>thematik zu entfalten, war es notwendig, ein rahmendes theoretisches<br />

Konzept zu finden. Denn selbstverständlich beschäftigten sich die verschiedensten<br />

wissenschaftlichen Disziplinen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder<br />

mit diesem merkwürdig ungreifbaren Etwas des <strong>Körper</strong>s. Dass „Geistmenschen“,<br />

also etwa Universitätsgelehrte und Wissenschaftler, nicht unbedingt prädestiniert<br />

erscheinen, sich mit dem <strong>Körper</strong>, gewissermaßen einer der „Niederungen“<br />

des Menschseins, auseinanderzusetzen, versteht sich beinahe von selbst.<br />

Dennoch findet sich etwa unter den Philosophen mitunter ein Denker, der auch<br />

hierzu Interessantes zu sagen wusste (z.B. Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert).<br />

Literaten und Künstler haben, wie schon angedeutet, oft wesentlich aufschlussreicher<br />

den <strong>Körper</strong> thematisiert, als es Wissenschaftlern möglich war. Die<br />

moderne Medizin, wie sie sich etwa seit dem 18. Jahrhundert entwickelt hat, hat<br />

trotz all ihrer zweifelsohne beachtlichen technischen Fortschritte leider entscheidend<br />

dazu beigetragen, dass wir heute ein eher instrumentell-funktionales Verhältnis<br />

zu unserem <strong>Körper</strong> haben. Instrumentell-funktional kann auf das alltägliche<br />

Erleben bezogen beispielsweise heißen: Läuft der <strong>Körper</strong> einwandfrei wie eine<br />

„Maschine“, dann kümmert er mich wenig, tut es irgendwo weh, dann greife ich<br />

zur Tablette oder gehe gleich zum Arzt, der es schon irgendwie richten wird.<br />

Die Sorge um den ganzen Menschen, um die Harmonie all seiner Anlagen und<br />

Befähigungen wird immer mal wieder sporadisch neu entdeckt. Seit den 1990er<br />

Jahren hat insbesondere die „<strong>Körper</strong>geschichte“ 12 einen ungemeinen Aufschwung<br />

erfahren. 13 Man kann sogar von einer Art Kult um den <strong>Körper</strong> sprechen, bei dem<br />

sich die akademisch-gelehrte Welt von allgemeinen gesellschaftlichen Strömungen<br />

stark beeinflussen lässt (d.h. von Fitness-Welle, Gesundheitsbewusstsein, Bio- und<br />

Öko-Kost, Schönheitsidealen, plastischer Chirurgie, Jugendwahn etc.). Es gibt<br />

allerdings auch eine länger zurückreichende philosophisch-historische Tradition:<br />

einige Forscher, die umfassende Theorien zur Phänomenologie des <strong>Körper</strong>lich-<br />

Leiblichen oder zum Umgang mit dem menschlichen <strong>Körper</strong> vorgelegt haben<br />

(Maurice Merleau-Ponty, Helmuth Plessner, Michel Foucault etc.). Als wesentlicher<br />

theoretischer Ausgangspunkt für das rahmende Projekt wurden letztlich die<br />

historisch-soziologischen Großuntersuchungen von Norbert Elias gewählt. Elias<br />

hat in seiner Zivilisationstheorie bereits ein historisches Verständnis von <strong>Körper</strong>lichkeit<br />

(sich wandelnden Verhaltensstandards, Manieren, Trieben, Affekten etc.)<br />

entfalten können. Der <strong>Körper</strong>/Leib ist in dieser Perspektive – soviel lässt sich<br />

vereinfacht zusammengefasst sagen – historisch-diskursiv konstruiert. Das heißt,<br />

er ist nie einfach als etwas Fertiges oder klar Fassbares vorhanden, sondern er<br />

12 Als zusammenfassende Überblicksdarstellung vgl. Lorenz 2000.<br />

13 Klein 2005, S. 73, sieht den neueren Diskurs um den <strong>Körper</strong> bereits einige Jahre vorher einsetzen:<br />

„Seit nunmehr fast 30 Jahren befindet sich der Diskurs um den <strong>Körper</strong> in einer Phase des Aufschwungs.“

Einleitung<br />

wird von Menschen im gegenseitigen Austausch miteinander konstituiert. Dieses<br />

Sprechen, Definieren, Kategorisieren und eben auch Schreiben über den (eigenen)<br />

<strong>Körper</strong> lässt über die Jahrhunderte hinweg ein immer ausgefeilteres Reflektieren<br />

und Wissen über dieses „seltsame Etwas“ entstehen. Autobiografien sind selbstverständlich<br />

nur eine Textsorte unter vielen anderen, die man für eine Behandlung<br />

der <strong>Körper</strong>dimension heranziehen kann. 14 Es gibt allerdings Anzeichen dafür,<br />

dass schon anhand dieser einen Textsorte wesentliche Aspekte der im Zentrum<br />

des Interesses stehenden historischen Entwicklung aufgezeigt werden können.<br />

1.4 Wahrhaftigkeit und Authentizität<br />

Wahrhaftigkeit und Authentizität waren lange Zeit die Leitbegriffe, mit deren<br />

Hilfe Wissenschaftler versuchten, den Wert von autobiografischen Texten aller<br />

Art, allgemein spricht man heute von Ego-Dokumenten 15 (Tagebüchern, Autobiografien,<br />

Briefen usf.), zu beurteilen. Meistens lief das darauf hinaus, dass den<br />

AutobiografInnen Wissenslücken, Irrtümer, Verzerrungen oder sogar bewusste<br />

Fälschungen ihrer Lebenserfahrungen und/oder der historischen Umstände vorgeworfen<br />

wurden. „Lebensgeschichten als ‚soziale Artefakte’ zu entlarven“, so die<br />

selbstkritische Reflexion des Historikers Volker Depkat, ist „für Historiker die<br />

einfachste und seit langem praktizierte Übung im Umgang mit Autobiographien,<br />

und sie hat letztlich dazu geführt, daß dieses Quellenreservoir nur sehr unzureichend<br />

und bruchstückhaft für die historische Analyse nutzbar gemacht worden<br />

ist.“ 16 Die Lebensbeschreibungen dienten so etwa der Politikgeschichte nur als<br />

untergeordnete Quellen, um spezifische Einzelheiten über eine Person oder ein<br />

geschichtliches Ereignis aus einer individuellen Sicht herauszufinden – Autobiografien<br />

also quasi als subjektiv gefärbtes Reservoir für die Erkundung eines historischen<br />

Faktors, der sonst verhüllt bliebe. 17 Über einen derartigen Missbrauch von<br />

Lebensgeschichten 18 ist man natürlich heute weit hinaus. 19<br />

14 Zu einigen Aspekten des Konnexes <strong>zwischen</strong> Lebensgeschichte und Leiblichkeit siehe den Sammelband<br />

von Alheit/Dausien/Fischer-Rosenthal/Hanses/Keil 1999.<br />

15 Schulze 1996.<br />

16 Depkat 2003, S. 475.<br />

17 Depkat 2003, S. 450, schreibt, dass „autobiographische Texte“ in diesem Verständnis „die Bereiche<br />

vergangener Wirklichkeit“ ausleuchten, „die entweder von den Akten nicht abgedeckt werden<br />

oder die überhaupt keinen schriftlichen Niederschlag gefunden haben. Autobiographische Texte<br />

führen in die Grauzone des Atmosphärischen hinter den verschlossenen Türen der Konferenz- und<br />

Verhandlungszimmer.“<br />

18 Wie Depkat 2003, S. 445, moniert, begegnete man diesem Quellenmaterial lange Zeit „mit unpassenden<br />

Fragen“.<br />

19 Um nur beispielhaft auf die innovative Auseinandersetzung der jüngeren und jüngsten historischen<br />

Forschung mit autobiografischem Quellenmaterial hinzuweisen, seien hier zwei Untersuchungen<br />

hervorgehoben: Doerry 1986; Malinowski 2004.<br />

13

14<br />

Einleitung<br />

Die sozialwissenschaftliche Biografieforschung hat seit den 1980ern ein Instrumentarium<br />

entwickelt, das es ermöglicht, eine biografische Erzählung sequenziellkritisch<br />

zu untersuchen (in der Regel arbeitet die Biografieforschung mit sogenannten<br />

narrativen Interviews). Das heißt, dass es durch die sequenzielle Analyse<br />

eines solchen Textes möglich wird, Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten schon<br />

innerhalb des Textes selbst zu erkennen. 20 Mit einiger Erfahrung sieht man sehr<br />

rasch, wo ein Autor/Interviewpartner „schummelt“, verschweigt oder sogar<br />

„lügt“. Natürlich wurde im Verlauf der Projektarbeit auch nach ergänzenden und<br />

korrigierenden Informationen außerhalb des Textes Ausschau gehalten. Der Abgleich<br />

mit solchen Informationen von Außen, d.h. z.B. von Interaktionspartnern,<br />

aus archivalischen Quellen oder aus der Forschung unterschiedlicher wissenschaftlicher<br />

Disziplinen, muss sich dabei an pragmatischen Machbarkeitskriterien<br />

orientieren, denn in Einzelfällen wie etwa bei Moritz oder Goethe ist der Umfang<br />

der Forschungsliteratur kaum mehr zu überschauen. Grundsätzlich steht die Person<br />

der AutobiografIn und einstigen ProtagonistIn im Vordergrund. Es geht um<br />

ihr Leben und ihre Sicht der Welt. Vor dem Hintergrund postmoderner Theorien<br />

wird eine Autobiografie wie jeder andere Text als (soziale) Konstruktion behandelt.<br />

21 Das heißt, das dort schriftlich Niedergelegte ist das Ergebnis einer ganz<br />

individuellen Sicht, die allerdings ihrerseits aus einem bestimmten Milieu oder<br />

Wissenskontext heraus entstanden ist. Darin unterscheidet sich eine Lebensgeschichte<br />

nicht wesentlich von anderen literarischen Texten (Roman, Novelle etc.)<br />

oder von einem wissenschaftlichen Text (der meist von einem Gelehrten zusammengestellt<br />

und geschrieben wurde). Alles ist auf seine Weise (nur) Konstruktion<br />

bestimmter <strong>sozialer</strong> Akteure. Um die Wahrhaftigkeit wissenschaftlicher Texte<br />

einzuschätzen, schaue man sich nur einmal dergleichen aus vergangenen Tagen an.<br />

Wie wenig können wir heute gemeinhin etwa von 20-30 Jahre alten Texten noch<br />

uneingeschränkt als „wahr“ bezeichnen? Der Anspruch auf Wahrhaftigkeit soll<br />

damit keineswegs aufgegeben werden. Nur erscheint es unumgänglich, auf die<br />

Zeit- und Kontextgebundenheit jeder Art von Wahrheit Rücksicht zu nehmen.<br />

1.5 Auswahl bestimmter <strong>sozialer</strong> Gruppierungen<br />

Als ein weiteres Ergebnis des Prozesses der Quellenauswahl stellte sich heraus,<br />

dass bestimmte soziale Gruppierungen sich besonders für die Analyse eignen.<br />

Anhand der schriftlichen Produkte dieser Gruppierungen soll exemplarisch gezeigt<br />

werden, wie sich das Verhältnis der AutobiografInnen zu ihrem <strong>Körper</strong> geschichtlich<br />

entwickelt. Zur Veranschaulichung wurden die Texte dreier Gruppie-<br />

20 Vgl. Rosenthal 1995.<br />

21 Dazu Gergen 1998.

Einleitung<br />

rungen ausgewählt: 1) Autobiografien von jüdischen AutorInnen 22, 2) Autobiografien<br />

von KünstlerInnen 23, 3) Aufsteigerautobiografien.<br />

2. Zur vorliegenden Untersuchung<br />

2.1 Untersuchungsgegenstand<br />

In der vorliegenden Ausarbeitung geht es um die Gruppierung der sozialen AufsteigerInnen.<br />

24 Im Verlauf der Projektarbeit zeigte sich schon bei der Behandlung<br />

des ersten Epochenabschnitts (um 1800), dass ein Wechsel der Erfahrungsbereiche<br />

bzw. der Lebenswelten in der Regel zu interessanten und oft folgereichen<br />

Entwicklungsprozessen führt. Das mag wenig spektakulär klingen, denn natürlich<br />

weiß man schon seit Langem, dass mit solchen (auf den ersten Blick hin) räumlichen<br />

Veränderungen des individuellen Daseins gewisse Irritationen, Verunsicherungen,<br />

Krisensituationen, aber eben auch neue Eindrücke, Perspektivwechsel,<br />

Horizonterweiterungen usw. verbunden sein können. Dies gilt in graduellen Abstufungen<br />

prinzipiell für jedes Individuum, das sich räumlich-geografisch bewegt,<br />

einerlei, wo es am Anfang seiner Entwicklung stand. Im weiteren Forschungsverlauf<br />

stellte sich dann heraus, dass die genannten (Bildungs-)Erfahrungen (Irritationen,<br />

Krisen etc.) gerade bei Personen, die nicht einzig räumlich, sondern auch<br />

bzw. zugleich sozial-vertikal mobil waren, bei der Analyse besonders aufschlussreiche<br />

Erkenntnisse zutage fördern. Sozialen bzw. BildungsaufsteigerInnen gelingt<br />

es zudem nicht selten, ihr Leben in sehr anschaulicher und präziser Weise zur<br />

Darstellung zu bringen. Einer gewissen Randständigkeit dieser AutobiografInnen<br />

mag es zuzuschreiben sein, dass sie (a) in einer ungewöhnlichen Weise über damals<br />

(b) durchaus außergewöhnliche Lebensverläufe zu berichten wussten. Ihr<br />

Schreiben unterscheidet sich in je spezifischer Art von dem etwa eines bürgerlichen<br />

Autors, der seine Lebensgeschichte aus einer eher etablierten gesellschaftlichen<br />

Position heraus verfasst. Ein Unterbürgerlicher wie Bräker – um bei dem<br />

schon erwähnten Beispiel zu bleiben – versuchte, selbst seine sinnlichen Leidenschaften<br />

zur Sprache zu bringen, einen Aspekt des leiblich-sinnlichen Erlebens,<br />

der im 18. Jahrhundert weitgehend tabuisiert war und den ein Gelehrter oder<br />

sonst ein bürgerlicher Autobiograf in der Regel nicht behandelte. Bei der Untersuchung<br />

von Autobiografien aus den beiden folgenden Epochenabschnitten (um<br />

22 Dazu Alheit/Brandt 2007.<br />

23 Dazu Alheit/Brandt 2006.<br />

24 Aus stilistischen Gründen wird diese Gruppierung im Folgenden unter verschiedenen Bezeichnungen<br />

angesprochen: als soziale AufsteigerInnen, als sozial Aufsteigende, als sozial Aufstrebende,<br />

als <strong>Aufstieg</strong>swillige und als sozial Mobile. Damit ist in der Regel immer dieselbe Gruppierung gemeint.<br />

Ein Mann wie Ulrich Bräker kann allerdings, wie erwähnt, nicht als <strong>sozialer</strong> Aufsteiger bezeichnet<br />

werden, da sich seine gesellschaftlich-berufliche Position nicht wirklich verbessert. Daher<br />

wird er als Aufstrebender oder als <strong>Aufstieg</strong>swilliger benannt.<br />

15

16<br />

Einleitung<br />

1900 und um 2000) bestätigte sich der Eindruck, dass sich die Erfahrungen sowie<br />

die Deutungs-, Handlungs- und Darstellungsformen sozial Aufstrebender in bestimmter<br />

Hinsicht von denen anderer Schreibender unterscheiden.<br />

Überblickt man die drei untersuchten Epochenabschnitte, dann lässt sich eine<br />

bestimmte Entwicklung generell der Gattung „Autobiografie“ erkennen. Das<br />

Schreiben der sozial Aufsteigenden steht zu dieser generellen Genre-Entwicklung<br />

in einem etwas eigenartigen Verhältnis. Vergleicht man die Aufsteiger-Texte über<br />

die drei Jahrhunderte hinweg etwa mit den Lebensbeschreibungen von jüdischen<br />

AutorInnen, so erweisen sich Letztere als ein geradezu stabiler Korpus, der eine<br />

eigene Tradition begründet hat und in dem selbstreferenziell immer wieder auf<br />

Vorausgehendes zurückgegriffen wird. Im 20. Jahrhundert konnten so hoch komplexe<br />

und reflexive, nicht selten primär essayistisch angelegte jüdische Autobiografien<br />

entstehen. 25 Schreibende AufsteigerInnen fangen hingegen praktisch immer<br />

wieder ganz von vorne an, nehmen in der Regel nicht Bezug auf Texte anderer<br />

oder früherer AufsteigerInnen. Es hat sich für sie keine eigenständige Tradition<br />

autobiografischen Schreibens entfalten können, und dennoch spiegelt sich auch in<br />

ihren Texten eine der Genre-Entwicklung und dem allgemeinen soziokulturellen<br />

Wandel geschuldete Veränderung wider. Diesem eher formal-stilistischen Gesichtspunkt<br />

der Texte entspricht in inhaltlicher Hinsicht eine spezifische Entwicklung,<br />

die ebenfalls mit einem allgemeinen historisch-sozialen Wandel über die<br />

Epochenabschnitte hinweg zusammenhängt. Der sich wandelnde historischsoziale<br />

Kontext verändert auch die Wahrnehmung und Ausdeutung der jeweils<br />

beschriebenen biografischen Erlebnisse.<br />

Die Flugbahn von Aufsteigenden im sozialen Raum unterscheidet sich in der Regel<br />

signifikant von der etwa eines Adligen oder Bürgerlichen, die schon früh von<br />

einer bestimmten ständischen Höhe aus ihren Bildungsweg beschreiten. Anders<br />

als bei einem mobilen Bürgerlichen handelt es sich bei einem Aufsteigenden aus<br />

unterbürgerlichen Verhältnissen in der Regel nicht um einen standesüblichen Karriereweg<br />

in vertrauten beruflichen Bahnen, sondern um außergewöhnliche soziale<br />

Mobilität, um eine erhebliche Veränderung des sozialen Status. Daraus ergeben<br />

sich spezifische Problemkonfigurationen, die – mit gewissen epochenbedingten<br />

Modifikationen – über die Jahrhunderte hinweg immer wieder bei solchen sozial<br />

Mobilen auftauchen. Gerade diese Kontinuitäten, die sich über große Zeiträume<br />

hinweg in völliger Unkenntnis voneinander stets aufs Neue gewissermaßen in den<br />

Individuen manifestieren, ziehen die Aufmerksamkeit des Analysierenden auf sich<br />

und werfen Fragen nach dauerhaften strukturellen Barrieren und/oder wiederkehrenden<br />

individuellen Selbstbegrenzungen auf. An dieser Stelle sei gleich auf eine<br />

Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes hingewiesen: Denn selbstver-<br />

25 Morten Brandt hat sich im Rahmen des Forschungsprojekts unter anderem mit dem autobiografischen<br />

Schreiben jüdischer AutorInnen <strong>zwischen</strong> dem 18. Jahrhundert und der Gegenwart beschäftigt<br />

(die daraus hervorgehende Publikation: Alheit/Brandt 2007).

Einleitung<br />

ständlich wären auch viele Schreibende bürgerlicher Herkunft als sozial Aufsteigende<br />

mit entsprechenden Problemkonfigurationen anzusprechen. So lässt sich ja<br />

z.B. in der Figur des „Werther“ ein Alter Ego des aufstrebenden jungen Goethe<br />

erkennen, dem als Bürgerlichem zuweilen kein Zutritt zum Hofe gestattet war.<br />

Ein Mann wie Goethe, der nicht nur „Dichterfürst“ sondern auch Minister werden<br />

sollte, kann somit durchaus als ein Aufsteiger bezeichnet werden, 26 der teils<br />

ähnliche Zurückweisungen erlebte wie die sozial weiter unten ansetzenden Aufsteiger.<br />

Im Zentrum der vorliegenden Analyse sollen jedoch sozial Aufstrebende<br />

aus einfachen Verhältnissen stehen. „Aus einfachen Verhältnissen“ kann in den verschiedenen<br />

Jahrhunderten Unterschiedliches bedeuten. Im 18. Jahrhundert wird<br />

man etwa den Sohn eines Pfarrers auf dem Lande meist auch unter dieser Kategorie<br />

einordnen dürfen. Im späten 20. Jahrhundert wird man sich hingegen hüten,<br />

etwa die Tochter eines Arbeiters grundsätzlich derartig einzustufen. Denn zumindest<br />

in materieller Hinsicht (auf das Einkommen z.B. eines Facharbeiters bezogen)<br />

scheint es fragwürdig, ob der Begriff „einfach“ noch prinzipiell angemessen<br />

ist. Manch ein Facharbeiter mag sich sogar als wohlsituiert betrachten. „Aus einfachen<br />

Verhältnissen“ wird daher für das Folgende auch an den Bildungsstand im<br />

Herkunftsmilieu gekoppelt. D.h. das Hauptinteresse gilt sozial Aufsteigenden aus<br />

möglichst bildungsfernem Elternhaus. 27 Dazu sei angemerkt, dass man durchaus nicht<br />

erst in einer „Wissensgesellschaft“ des 21. Jahrhunderts angelangt sein muss, um<br />

die Relevanz von Bildungs- bzw. kulturellem Kapital für den individuellen Lebenslauf<br />

angemessen einschätzen zu können. <strong>Aufstieg</strong>sambitionierte wie Johann<br />

Heinrich Voß und Gottlieb Hiller waren sich schon im 18. Jahrhundert, also zu<br />

Zeiten eines erst äußerst bescheidenen Einstiegs in ein meritokratisches Gesellschaftssystem,<br />

der immensen Bedeutung kultureller Kenntnisse und schulischer<br />

Bildungstitel bewusst. Und auch im 19. und 20. Jahrhundert scheint für die meisten<br />

<strong>Aufstieg</strong>sautobiografInnen das eigene Fortkommen vornehmlich eine Frage<br />

der Bildung gewesen zu sein, was keineswegs heißen soll, dass es nicht von Vorteil<br />

war, wenn den Aufstrebenden eine gewisse materielle Grundausstattung, also<br />

ökonomisches Kapital, zur Verfügung stand. Über die Vorzüge verschiedener<br />

Formen sozialen Kapitals (eines einflussreichen Netzwerkes wechselseitiger <strong>sozialer</strong><br />

Verpflichtungen) wird überdies eingehend zu handeln sein.<br />

Die verwendete Begrifflichkeit der „Problemkonfigurationen“ und der verschiedenen<br />

Kapitalsorten – das sei hier zum theoretischen Hintergrund vorausgeschickt<br />

– deutet schon darauf hin, dass mit der vorliegenden Untersuchung an die<br />

soziologischen Theoriegebäude von Norbert Elias und Pierre Bourdieu angeknüpft<br />

wird. In den Werken dieser beiden Soziologen finden sich immer wieder<br />

26 Dazu Elias, Studien, 1998, S. 21f. Zur Verwendung belletristischer Literatur in der sozialwissenschaftlichen<br />

Forschung, insbes. bei Elias, vgl. Kuzmics/Mozetič 2003.<br />

27 Dieser Terminus ist einer Arbeit von Martin Schmeiser (1996, S. 135) entnommen, auf die später<br />

noch einzugehen sein wird.<br />

17

18<br />

Einleitung<br />

interessante Ausführungen gerade zum Thema <strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong>. Von Vorteil ist<br />

diesbezüglich, dass Elias und Bourdieu in gewisser Hinsicht sehr ähnlich dachten<br />

und argumentierten. Obwohl sie bei recht unterschiedlichen Forschungstraditionen<br />

ihren Ausgangspunkt haben und auch in der Folge relativ unabhängig voneinander<br />

ihre Theorien entwickeln, lassen sich in vieler Hinsicht Überschneidungen<br />

ihrer Theorien erkennen. Diese theoretisch-konzeptionelle Nähe spiegelt sich –<br />

wenn man es in einem Begriff zusammenfassen möchte – in einem „figurationssoziologischen“<br />

Denken wider, das für die Arbeiten beider kennzeichnend ist.<br />

Bourdieu, der jüngere von beiden, spricht einmal im Rückblick davon, dass er und<br />

Elias „relational denken“ 28. Bourdieu (mehr als drei Jahrzehnte nach Elias geboren)<br />

ist dabei offenkundig selbst überrascht von den vielfältigen Überschneidungen<br />

„bei gänzlich anderem Werdegang“. Dies lässt sich einem Interview von 1982<br />

entnehmen, in dem er dies anhand des Feldbegriffes erläutert:<br />

Pierre Bourdieu: „Unter allen lebenden Soziologen […] steht Elias tatsächlich diesem meinem Ansatz<br />

am nächsten. Er hat die Existenz derartiger Strukturen objektiver Beziehungen, das was ich Feld<br />

nenne, in seinen Schriften glänzend dargestellt. Beim Lesen von Elias bin ich immer wieder frappiert,<br />

wie sehr unsere Positionen sich gleichen, und das bei gänzlich anderem Werdegang und ohne<br />

irgendwelche Anleihen. So wenn er die höfische Gesellschaft nachzeichnet oder das gesellschaftliche<br />

System generell. Das sind dann immer spezifische Welten, die durch Unterschiede funktionieren, die<br />

durch Beziehungen, wie soll ich sagen, konstituiert werden. Ich verwende in diesem Zusammenhang<br />

die Feldmetapher, in Anlehnung an den Begriff des Gravitationsfeldes, um daran zu erinnern, dass<br />

das Wesentliche eines sozialen Universums das ist, was man nicht sieht, d.h. die Beziehungen, analog<br />

den Beziehungen <strong>zwischen</strong> den Planeten, die ebenfalls unsichtbar sind und die doch alles in Bewegung<br />

halten. Auch dieses Faktum, dass das Unsichtbare das Wesentliche ist, ist von Elias glänzend<br />

aufgezeigt worden. Deshalb bin ich natürlich höchst geschmeichelt, in einem Atemzug mit ihm<br />

genannt zu werden. Ich bewundere ihn.“ 29<br />

An anderer Stelle (etwa 5 Jahre später) definiert Bourdieu „ein Feld als ein Netz<br />

oder eine Konfiguration von objektiven Relationen <strong>zwischen</strong> Positionen“ 30. Die<br />

Begriffe „Netz“ und „Konfiguration“ oder Ableitungen dieser Termini begegnen<br />

häufig in den Werken von Elias. Die gedankliche Nähe scheint somit auch in eine<br />

terminologische Nähe übergegangen zu sein. 31<br />

Noch einmal zurück zur thematischen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes:<br />

Um <strong>Aufstieg</strong>sbewegungen, die schon in sozial gehobenen Mittelschichten<br />

28 Bourdieu/Wacquant 1996, S. 127.<br />

29 Das Zitat entstammt einem Interview, das Bourdieu 1982 im Rahmen einer filmischen Dokumentation<br />

gegeben hat, die im Hessischen Rundfunk 3 am 03.11.1983 und am 25.02.1987 in voller Länge<br />

gesendet wurde: Die feinen Unterschiede und wie sie entstehen: Pierre Bourdieu erforscht unseren<br />

Alltag (Fernsehinterview mit Hans Dieter Zimmermann und Peter de Leuw). Das Zitat ist vom Verf.<br />

der vorliegenden Untersuchung nach der deutschen Übersetzung dieser Filmdokumentation transkribiert<br />

worden. Der französische Originalbeitrag von Bourdieu ist hierin von der deutschen Übersetzung<br />

direkt überblendet worden. Der entsprechende Auszug dieses Interviews in Buchform<br />

enthält leider gerade diese Passage zu Elias nicht mehr (Bourdieu 1992a, S. 31-47).<br />

30 Bourdieu/Wacquant 1996, S. 127. Bourdieu hat dies im Winter 1987 geäußert (Chicago-Seminar).<br />

31 Mehr zu den theoretischen Konzeptionen im folgenden Abschnitt.

Einleitung<br />

oder Oberschichten ansetzen und oft in bereits institutionalisierten Berufslaufbahnen<br />

voranschreiten, soll es also nicht gehen. Die Fokussierung auf das gesellschaftliche<br />

Unten 32 ist in gewisser Hinsicht provokanter: Denn eine moderne<br />

Leistungsgesellschaft, wie es die Bundesrepublik Deutschland sein möchte, definiert<br />

sich gerade über das Sinnbild des möglichen <strong>Aufstieg</strong>s von „ganz unten“.<br />

Der Soziologe Michael Hartmann hat das „Mythische“ dieser Vorstellung kürzlich<br />

empirisch für das ausgehende 20. Jahrhundert nachgewiesen. 33 In Anlehnung an<br />

diesen Befund soll unter anderem gezeigt werden, weshalb es vom 18. bis ins 21.<br />

Jahrhundert hinein so schwer für <strong>Aufstieg</strong>sambitionierte von „ganz unten“ war<br />

und ist, in eine wirklich gehobene berufliche Laufbahn einzumünden bzw. eine<br />

wirklich exponierte gesellschaftliche Position einzunehmen. Damit erhält die Untersuchung<br />

zweifelsohne eine gewisse politische Brisanz. Denn auf der Grundlage<br />

der autobiografischen Texte lässt sich aufzeigen, dass es eine auffällige historische<br />

Kontinuität von besonderen Erlebnissen und Problemen sozial Aufsteigender<br />

gerade in Deutschland gibt. Trotz der begrenzten Anzahl von Fallgeschichten, die<br />

im Rahmen einer qualitativen Forschungsarbeit eingehend behandelt werden können,<br />

lassen sich über die individuellen Erfahrungen der Protagonisten hinaus allgemeine<br />

Strukturbedingungen und kollektive mentale Befindlichkeiten erfassen,<br />

die für die jeweiligen Epochenabschnitte konstitutiv waren. Im Vergleich der autobiografischen<br />

Erzählungen aus allen drei Zeitabschnitten hat sich herausgestellt,<br />

dass sozial Aufsteigende mit bestimmten Kränkungen und Zurückweisungen,<br />

sozialstrukturellen Barrieren sowie sozialen Förderungs- und Ausschlussmechanismen<br />

über die historische Zeit wie über die eigene Lebenszeit hinweg immer<br />

wieder konfrontiert werden. Trotz Bildungsreform der 1960er Jahre, Studentenbewegung,<br />

BAföG-Einführung, Zivilisierungs- und Demokratisierungsprozessen<br />

gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich eine Kontinuität des<br />

Abweisens und Ausschließens von nicht-etablierten Bevölkerungsgruppen bis in<br />

die Gegenwart hinein erkennen. Die soziologische Bildungs- und Mobilitätsforschung<br />

hat dies schon seit den 1960ern nachgewiesen. Einige Jahre vor PISA I<br />

32 Bergmann, Klaus (1991): Lebensgeschichte als Appell. Autobiographische Schriften der ‚kleinen<br />

Leute’ und Außenseiter, Opladen, hat eine in mancherlei Hinsicht sehr interessante Untersuchung<br />

zur popularen Autobiografik und damit zur biografischen Selbstdarstellung des gesellschaftlichen<br />

Unten vorgelegt. Wie bereits am Titel dieser Arbeit zu ersehen ist und wie es Bergmann selbst auch<br />

zugesteht (ebd., S. 195), wird dabei allerdings ein sehr heterogenes autobiografisches Quellenmaterial<br />

behandelt (Biografien von Handwerksburschen, Arbeitern, sozialen Aufsteigern, Gefängnisinsassen<br />

usw.). So lassen sich einige soziale Mechanismen, auf die Bergmann eingeht, nur sehr bedingt generalisieren.<br />

Die des Öfteren erwähnten Stigmatisierungen und Selbststigmatisierungen etwa können je<br />

nach Herkunfts- und Sozialgruppierung der Biografieträger von höchst unterschiedlicher Qualität<br />

sein. Sie wirken sich daher auch sehr unterschiedlich auf das Selbstwertgefühl und die Selbstbeschreibung<br />

aus. Für eine Generalisierung eignet sich z.B. eher die folgende Erkenntnis Bergmanns<br />

(ebd., S. 192): „In den geschilderten Lebensgeschichten finden sich auffallend viele Brüche und<br />

Sprünge […].“<br />

33 Hartmann 2002.<br />

19

20<br />

Einleitung<br />

(2000) 34 ist dieser Befund in den 1990ern erneut in einer ganzen Reihe von Studien<br />

bestätigt worden. 35 Einerseits muss man heute auf die herkunftsbezogenen<br />

Benachteiligungen bestimmter Schichten in der Bundesrepublik, die in PISA II<br />

(2003) noch einmal betont wurden, gar nicht mehr eigens abheben, da sie für jeden<br />

einigermaßen interessierten Zeitgenossen unübersehbar geworden sind. 36<br />

Aber wie kommt es dazu, dass die Bundesrepublik sich andererseits offiziell als<br />

eine Aufsteigergesellschaft präsentieren kann, 37 wo sogar die Regierenden zu großen<br />

Teilen aus Aufgestiegenen bestehen (Bundespräsident Köhler, Ex-<br />

Bundeskanzler Schröder, Ex-Außenminister Fischer, Ex-Bildungsministerin Bulmahn,<br />

Ex-Wirtschaftsminister Clement, Ex-Verteidigungsminister Struck etc.)?<br />

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie geht hervor, dass dieses widersprüchliche<br />

Bild mit einer bestimmten historischen Entwicklung in Deutschland<br />

zusammenhängt. Denn eine Kultur der weitreichenden Partizipation verschiedenen<br />

<strong>sozialer</strong> Schichten, insbesondere unterer Schichten – diese Feststellung sei<br />

hier schon vorweggenommen – hat sich in Deutschland kaum entwickeln können.<br />

Wenn die deutsche politische Spitze der 2002 wiedergewählten rot-grünen Regierungskoalition<br />

zum großen Teil aus AufsteigerInnen bestand, dann hängt das<br />

damit zusammen, dass das Feld der Politik bzw. der Parteien ein sozial relativ<br />

durchlässiger Bereich ist, in dem man über die altbekannte „Ochsentour“ einen<br />

hohen Sozialstatus erreichen kann, was in „härteren“ Berufsfeldern (etwa dem<br />

Justizwesen oder dem Topmanagement) kaum möglich ist. 38<br />

Aus der im Folgenden dargebotenen historischen Perspektive, die zurückreicht bis<br />

kurz vor die weltgeschichtliche Zäsur, die durch die Französische Revolution<br />

gesetzt wurde, lässt sich unter anderem die Genese bestimmter <strong>sozialer</strong> Ungleichheitsstrukturen<br />

erschließen, die in der gegenwärtigen soziologischen Forschung<br />

kaum mehr einer genaueren Betrachtung unterzogen wird. Dabei hat Ralf Dahrendorf<br />

schon Mitte der 60er Jahre vorzuführen vermocht, wie nützlich es für<br />

soziologische Fragestellungen gerade mit Blick auf die deutschen Verhältnisse sein<br />

kann, weiter zurück in die Vergangenheit zu schauen, d.h. Entwicklungen vor dem<br />

34 Lauterbach/Becker 2004, S. 429, finden die „Wirkung von PISA-2000 in der Öffentlichkeit und<br />

Wissenschaft“ denn auch „sehr verwunderlich“. „Denn die immer wieder auffälligen Leistungsschwächen<br />

und sozial selektiven Weichenstellungen des deutschen Bildungssystems sind Bildungsforschern<br />

keineswegs unbekannt, und sie wurden auch immer wieder angemahnt – nur fanden die<br />

Befunde kaum Gehör und schon gar nicht eine derartige Aufmerksamkeit, dass daraus bedeutsame<br />

bildungspolitische Konsequenzen gefolgt wären.“<br />

35 Blossfeld/Yossi Shavit 1993; Ditton 1992; Krais 1996; Müller/Haun 1994. Als neuere Befunde<br />

vgl. Noll 2001; Schimpl-Neimanns 2000.<br />

36 Adorno hat bereits Ende der 50er Jahre gerade im Hinblick auf „Bildung“ von einem „Schleier der<br />

Integration“ unterer Schichten geschrieben (Adorno [1959] 1972, S. 101).<br />

37 Niejahr 2002; Niejahr 2003.<br />

38 Hartmann 2002.

Einleitung<br />

politischen Systemwechsel 1945/49 auf ihre Nachhaltigkeit hin zu befragen. 39<br />

Heute wird in der Regel ein ziemlich oberflächlich-schematisches Stufenmodell<br />

der Gesellschaft angeboten, das im Wesentlichen einen „Quantensprung“ <strong>zwischen</strong><br />

der vormodernen ständisch gegliederten und der modernen funktional differenzierten<br />

Gesellschaft konstatiert. 40 Im eingeschränkten Horizont dieser soziologischen<br />

Modellbildung kann dann auch die deutsche Entwicklung der Chancenstrukturen<br />

im Großen und Ganzen in ein umgreifendes westliches Entwicklungsmodell<br />

eingeordnet werden, ohne dass dabei wesentliche Differenzen zu anderen<br />

vergleichbaren Industriegesellschaften der Gegenwart ersichtlich würden. Einsichten<br />

wie die folgende sind heute eher die Ausnahme: „Gesellschaft als Prozeß, das<br />

bedeutet auch, daß Strukturmerkmale, die man in abstrahierend-idealtypischer<br />

Betrachtungsweise einer bestimmten Entwicklungsphase zuordnet, sich in einem<br />

gegebenenfalls weit zurückreichenden Prozeß entwickelt haben. Die Ursachen für<br />

Gegenwartsphänomene liegen also unter Umständen in der Vergangenheit. Geschichte<br />

ist daher ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaftstheorie, ohne sie ist<br />

die Gegenwart nicht erklärbar und verständlich.“ 41 Auch die Resultate der historischen<br />

Bildungs- und Mobilitätsforschung unterliegen gewissen Beschränkungen,<br />

etwa in der Konzentration auf bestimmte Territorien, auf bestimmte Bildungsinstitutionen<br />

usw. Aber immerhin erhält man hier eine etwas detailliertere und differenziertere<br />

Sicht auf die Entwicklung über die letzten zwei Jahrhunderte hinweg.<br />

Unter anderem an diese Forschungsergebnisse kann daher im Folgenden angeknüpft<br />

werden.<br />

2.2 Zur theoretischen Konzeptualisierung<br />

Norbert Elias<br />

Wie schon für das rahmende Projektthema erläutert, bedarf es für die Auseinandersetzung<br />

mit der leiblich-sinnlichen bzw. körperlichen Dimension menschlichen<br />

Daseins einer geschichtlich ausgerichteten theoretischen Konzeption. Da es im<br />

Weiteren jedoch um das Leibverhältnis von Menschen einer spezifischen sozialen<br />

Gruppierung geht, rücken auch ausdrücklich soziologische Konzeptionen zum<br />

Thema „<strong>sozialer</strong> <strong>Aufstieg</strong>“ ins Blickfeld. Norbert Elias42 (1897-1990) bietet mit<br />

seinen umfassenden Forschungsarbeiten ein Erklärungsmodell an, das sich schon<br />

39 Dahrendorf 1965b. Lepsius, um noch einen weiteren Beitrag in diesem Sinne aus soziologischhistorischer<br />

Perspektive hervorzuheben, hat in seinen teils bis zur Gründung des Kaiserreichs (1871)<br />

zurückreichenden Untersuchungen z.B. bezüglich der Entstehungsphase der BRD darauf hingewiesen,<br />

„daß mit einem Regimewechsel nicht ein ‚Typenwechsel’ einer ganzen Gesellschaft und ihrer<br />

Kultur verbunden ist“. (Lepsius 1993, S. 138.)<br />

40 Exemplarisch sei hier nur auf den systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann verwiesen.<br />

41 Meurer 1997, S. 402.<br />

42 Zu Leben und Werk vgl. Baumgart/Eichener 1997.<br />

21

22<br />

Einleitung<br />

explizit auf diese drei thematischen Aspekte bezieht. Denn z.B. in seiner Zivilisationstheorie<br />

zeigt sich bereits sehr deutlich, dass das Handeln und Verhalten eines<br />

Menschen, darin inbegriffen sein körperliches Gebaren und sein gesamtes Leibverhältnis,<br />

entscheidend von seiner sozialen Position innerhalb einer gesellschaftlich-historischen<br />

Figuration beeinflusst wird. Drei wesentliche Ebenen des Untersuchungsgegenstandes<br />

sind somit bei Elias ineinander verwoben: eine historischevolutionäre,<br />

eine soziokulturell-ständische und eine leibbezogene Ebene. Seinem<br />

Theoriegebäude ist mithin zu entnehmen, dass die <strong>Körper</strong>dimension sinnvollerweise<br />

nicht für sich und nicht als quasi anthropologische Invariante behandelt,<br />

sondern als integraler Bestandteil individuell-biografischer und kollektivsoziokultureller<br />

Verfasstheit und Dynamik menschlichen Daseins verstanden werden<br />

sollte. 43<br />

In seiner Zivilisationstheorie ging es Elias darum, etwas über Wandlungsprozesse<br />

in der menschlichen Gesellschaft zu erfahren. Vor dem Hintergrund soziologisch<br />

fassbaren Wandels der äußeren Strukturbedingungen suchte er nach einem Weg,<br />

auch Veränderungen im Verhaltensrepertoire sowie in der Psyche des Menschen<br />

erschließen zu können. Dass ihm dies anhand einer spezifischen Art von Literatur<br />

(Manierbüchern) gelang, die aufgrund ihres normativen Charakters eigentlich<br />

kaum dafür geeignet scheint (denn wie viel Realität kann sich in solchen Verhaltensvorschriften<br />

widerspiegeln?), mag man im Nachhinein als Glücksgriff für die<br />

Wissenschaftsgeschichte bezeichnen. Jedenfalls wurde somit ein methodisches<br />

Instrumentarium entfaltet, um den allmählichen Wandel menschlichen Verhaltens<br />

aufzudecken und gleichsam etwas über Wandlungsprozesse auf verschiedenen<br />

Ebenen, die für das menschliche Dasein von Interesse sind, zu erfahren. Elias<br />

rekonstruierte so, indem er bis ins Mittelalter zurückblickte, eine bestimmte, relativ<br />

klar beschreibbare Entwicklung, innerhalb der sowohl äußere Strukturveränderungen<br />

als auch innermenschliche Prozesse beleuchtet werden konnten. Diese<br />

äußeren und inneren strukturellen Veränderungen stehen in einer bestimmten Relation<br />

zueinander. Historisch betrachtet lassen sich bestimmte psychische und soziale<br />

Strukturen einer bestimmten Figuration, d.h. einer bestimmten Verflechtung<br />

gesellschaftlicher Kräfte, zuordnen. Mit der Veränderung dieser Figuration im<br />

Verlaufe der Zeit, etwa durch eine Verschiebung der Machtdifferenziale innerhalb<br />

der Gesellschaft, geht in der Regel eine Veränderung der innerseelischen Strukturen<br />

einher.<br />

43 Für Schroer, Einleitung, 2005, S. 25, ist der <strong>Körper</strong> das, „was in den verschiedenen Zeitaltern,<br />

Gesellschaften und Kulturen darunter verstanden wurde und wird“. Wie Klein 2005, S. 74, ausführt,<br />

wird der <strong>Körper</strong> heute „auf der für die Theorie der Moderne charakteristischen Folie des Verhältnisses<br />

von Natur und Kultur“ gedeutet: „der <strong>Körper</strong>, verstanden als eine Synthese aus biologischem<br />

Geschlecht, psychischer Struktur und physischer Erscheinung, wird als sozial geformt interpretiert.<br />

Als solcher repräsentiert er die jeweiligen Ordnungsmuster des Sozialen […].“

Einleitung<br />

Elias ist des Öfteren vorgeworfen worden, dass er Gesellschaft in seiner Zivilisationstheorie<br />

gewissermaßen nur von einem gesellschaftlichen Oben her, etwa von<br />

der aristokratischen Elite am Hofe her, zu beschreiben vermöge. Gesellschaftliche<br />

Dynamik und historischer Wandel erscheine somit stets von dieser oder anderen<br />

Eliten initiiert und vorangetrieben. Schon in seinem „Prozeß der Zivilisation“ lässt<br />

sich allerdings erkennen, dass gesellschaftliche Entwicklungen immer wieder auch<br />

durch Nicht-Etablierte, durch Randständige (z.B. durch Künstler), durch einstmals<br />

machtlose Gruppierungen oder Kollektive (z.B. durch die Arbeiterbewegung)<br />

entscheidend beeinflusst wurden. Aufschlussreich erscheint in diesem Zusammenhang<br />

überdies, dass Elias aus eigener Erfahrung mit der Position eines<br />

Randständigen resp. Außenseiters vertraut war. Als Wissenschaftler kam er erst in<br />

den 1970er Jahren, als er bereits in einem hohen Alter war, zu einem gewissen<br />

Ruhm. Als deutscher Jude hatte er sich 1935 gezwungen gesehen, aus Deutschland<br />

nach London zu emigrieren. In der Folge war es für ihn keineswegs einfach,<br />

einen Platz in der akademischen Welt zu finden. Über einen langen Zeitraum hat<br />

er keine sozial gefestigte und akademisch etablierte Position innegehabt. Wie die<br />

folgenden Fallanalysen zeigen werden, bestehen im Hinblick auf die Randständigkeit<br />

gewisse Ähnlichkeiten zu den biografischen Erfahrungen einiger sozial Aufstrebender.<br />

Elias’ eigener Lebenslauf weist – in gewissen Grenzen vergleichbare –<br />

Spuren der Prekarität und des Draußenstehens auf, wie sie in den Biografien dieser<br />

im Folgenden analysierten Nicht-Etablierten zum Vorschein kommen. 44<br />

Neben dem „Prozeß der Zivilisation“ sei noch auf einen weiteren wesentlichen<br />

Bezugsrahmen für die vorliegende Untersuchung hingewiesen: Elias’ „Studien<br />

über die Deutschen“ sind <strong>zwischen</strong> den frühen 1960ern und den späten 80ern<br />

entstanden. Sie dürfen als das Ergebnis einer jahrzehntelangen Forschungserfahrung<br />

und einer sehr ausgereiften Theorie erachtet werden. Elias hat zweifelsohne<br />

schon aufgrund seiner eigenen biografischen Erfahrungen eine besondere reflexive<br />

Distanz zu Deutschland und dessen Geschichte wahren können, was ihn mit<br />

vielen Intellektuellen verbindet, die ebenfalls emigriert sind und bedeutende Beiträge<br />

zur Erforschung der deutschen Geschichte geliefert haben (erinnert sei diesbezüglich<br />

nur an den Historiker Fritz Stern und die Soziologen Theodor W. Adorno<br />

und Helmuth Plessner). Dass diese wie Elias Deutschland vornehmlich an<br />

westlichen Industrienationen „gemessen“ haben, die bereits auf eine jahrhundertealte<br />

parlamentarische und zumindest partiell demokratische Tradition zurückblicken<br />

können, ist schon deshalb nicht verwunderlich, weil sie selbst meist nach<br />

ihrer Auswanderung das Leben und den Alltag in diesen Ländern genauestens<br />

kennenlernten. Abgesehen davon, dass die meisten dieser Intellektuellen schon<br />

vorher eher einem liberal-demokratischen bis sozialistischen Spektrum zugerech-<br />

44 Es sei dazu angemerkt, dass er sich dieser Thematik auch in einer in Großbritannien entstandenen<br />

wissenschaftlichen Arbeit über „Etablierte und Außenseiter“ (engl. Original von 1965) gewidmet<br />

hat.<br />

23

24<br />

Einleitung<br />

net werden konnten, war es wohl auch dem konkreten Kennenlernen westlicher<br />

Demokratien zuzuschreiben, dass gerade von dieser Gruppe von Emigranten die<br />

Sonderwegsthese weiterentwickelt worden ist. An dieser Stelle sei schon vorweggenommen,<br />

dass auch Vertreter einer jüngeren Generation von Wissenschaftlern<br />

den Sonderweg Deutschlands betonten. So stellte beispielsweise Ralf Dahrendorf,<br />

auf dessen Arbeiten einzugehen sein wird, ebenfalls Vergleiche mit Staaten wie<br />

England, Frankreich und den Niederlanden an. Er war allerdings aus freiem Willen<br />

im Laufe seiner akademischen Karriere in diese westlichen Staaten gekommen<br />

und mit den dortigen Verhältnissen vertraut geworden. Die Erfahrungen vor Ort,<br />

im alltäglichen Miteinander ließen für ihn und einige andere ForscherInnen seiner<br />

Generation die Differenzen <strong>zwischen</strong> Deutschland und dem „Westen“ deutlich<br />

hervortreten. 45 Man greift entschieden zu kurz, wenn man die These des Besonderen<br />

bzw. Eigentümlichen an den deutschen Verhältnissen schlichtweg auf abstrakte,<br />

theoretisch-philosophische Erwägungen oder gar ideologisch motivierte Konstrukte<br />

zurückführt, wie es Geschichtswissenschaftler des Öfteren tun. 46 Menschen<br />

wie Elias, Plessner und Dahrendorf haben das Leben im Westen ganz konkret<br />

als ein in vielerlei Hinsicht zivilisierteres erfahren.<br />

Es ist geradezu eine Ironie der deutschen Geschichte – das sei noch zu Elias angefügt<br />

–, dass sie auf verschiedenen Ebenen als eine Geschichte des <strong>Aufstieg</strong>s gedeutet<br />

werden kann. Verglichen mit anderen europäischen Staaten hat sich Preußen<br />

relativ spät in die Weltgeschichte eingeschaltet, ist dann aber sehr rasch und<br />

angesichts seiner geringen Ursprungsfläche in beträchtlichem Ausmaß expandiert.<br />

Wie aus dem Nichts stellte es sich plötzlich neben die bestehenden Großmächte<br />

Frankreich, Russland und Österreich. Dieser machtpolitische <strong>Aufstieg</strong> setzte sich<br />

im 19. Jahrhundert auch in ökonomischer und wissenschaftlicher Hinsicht fort, 47<br />

um im deutschen Kaiserreich politisch und geistig in Gigantomanie, imperialistisch-kolonialistischen<br />

Größenwahn und mythisch-nationalistische Selbstverherrlichung<br />

auszuarten. Elias weist darauf hin, dass die Kehrseite dieses Aufstrebens in<br />

einem fortwährenden Minderwertigkeitskomplex48 des sich stets als von außen<br />

bedroht und zu spät gekommen49 fühlenden Deutschland bestand (Plessner hatte<br />

45 Bei Jarausch 2004, S. 21, der selbst eher eine kritische Distanz zur Sonderwegsthese wahrt, heißt<br />

es dazu: „Aufgrund positiver Austauscherfahrungen mit den zivileren Formen westlicher Gesellschaften<br />

übernahm die jüngere Intellektuellengeneration die von Emigranten formulierte kritische<br />

Interpretation deutscher Vergangenheit.“<br />

46 So vor einiger Zeit neuerlich ersichtlich bei Doering-Manteuffel 2001, S. 460. Insgesamt erscheint<br />

die Sonderwegsthese heute in der Betrachtung der Geschichtswissenschaft stark relativiert. Vor<br />

allem die ‚Bielefelder Schule’ hält sie noch in wesentlichen Punkten aufrecht. Dazu etwa Kocka<br />

1998, S. 369f.<br />

47 Elias, Studien, 1998, S. 156.<br />

48 Elias, Studien, 1998, S. 416.<br />

49 Elias, Studien, 1998, S. 372.

Einleitung<br />

schon vorher von der „verspäteten Nation“ gesprochen 50). Ein Teil der Gesellschaft,<br />

das Bürgertum, das in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert für sich zusehends<br />

mehr Einfluss reklamierte, wird überdies von Elias gewissermaßen als ein<br />

aufsteigender Stand beschrieben. 51 Aus spezifischen Gründen wurden diese Mittelschichten<br />

jedoch immer wieder „ausgebremst“ und blieben – abgesehen von<br />

kleinen Fraktionen (Bankiers, Großindustriellen, hohen Beamten) – von politischen<br />

und herrschaftlichen Funktionen ausgesperrt. Der Adel kann sich in<br />

Deutschland sogar noch über den verlorenen Ersten Weltkrieg und die kurz aufflackernde<br />

Revolution von 1918/19 hinaus die entscheidenden Machtpositionen<br />

sichern. 52 Wie erwähnt, wird sich in der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass<br />

der Mangel an gesellschaftlicher und politischer Partizipation in der Folge, bis in<br />

die Bundesrepublik hinein für weitere Teile der Gesellschaft unterhalb der bürgerlichen<br />

Mittelschichten ein wesentliches Hemmnis für die individuelle Entfaltung<br />

darstellen sollte. Bis in die Gegenwart hinein fühlen sich individuell Aufstrebende<br />

fortwährend als zu spät Gekommene, sehen sich oft an einem bestimmten Punkt<br />

ihres Weges ausgebremst und kämpfen teils ihr Leben lang mit Minderwertigkeitskomplexen.<br />

Bestimmte Aspekte von <strong>Aufstieg</strong>sbewegungen begegnen also auf<br />

verschiedenen Ebenen: auf nationalstaatlicher, sozial-ständischer und individuellbiografischer<br />

Ebene. Elias versucht die Mikro- und die Makrophänomene als<br />

ineinander verflochtene darzustellen 53 und darüber hinaus auch eine vergleichendinternationale<br />

Perspektive einzunehmen.<br />

Pierre Bourdieu<br />

Da die im Zentrum der vorliegenden Ausarbeitung stehende Gruppierung der<br />

sozialen AufsteigerInnen sich aus einem gesellschaftlichen Unten rekrutiert, in<br />

dem die für ein Fortkommen wichtigen Ressourcen meistens nur in sehr eingeschränktem<br />

Maße zur Verfügung stehen, liegt es nahe, sich auf den soziologischen<br />

Ansatz von Pierre Bourdieu (1930-2002) zu beziehen, der eben diese Ressourcenknappheit<br />

genauer zu fassen vermag. Dabei spricht allerdings nicht allein die Differenziertheit,<br />

die sich in den schon erwähnten verschiedenen Kapitalsorten ausdrückt,<br />

für diesen Ansatz, sondern auch der explizite Bezug auf die Praxis des<br />

Alltags, der sich insbesondere in seinem berühmtesten Werk „Die feinen Unterschiede“<br />

manifestiert. Die Ergebnisse dieses quasi bis in die gesellschaftliche Gegenwart<br />

weiter ausdifferenzierten praxeologischen Theoriegebäudes sind implizit<br />