Intrauterine Wachstumsretardierung (IUWR)

Intrauterine Wachstumsretardierung (IUWR)

Intrauterine Wachstumsretardierung (IUWR)

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong> (<strong>IUWR</strong>)<br />

1. Terminologie<br />

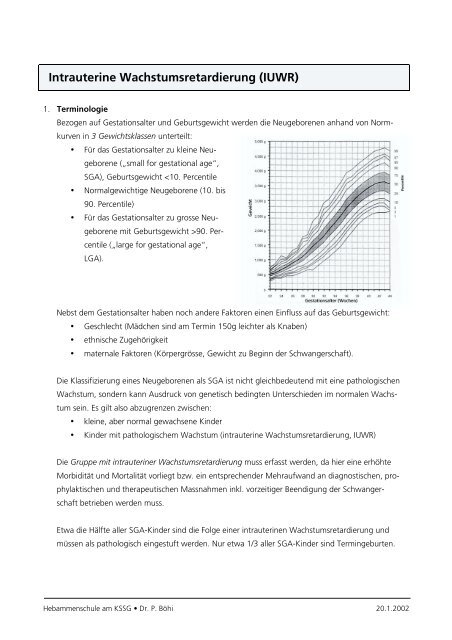

Bezogen auf Gestationsalter und Geburtsgewicht werden die Neugeborenen anhand von Normkurven<br />

in 3 Gewichtsklassen unterteilt:<br />

Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene<br />

(„small for gestational age“,<br />

SGA), Geburtsgewicht 90. Percentile<br />

(„large for gestational age“,<br />

LGA).<br />

Nebst dem Gestationsalter haben noch andere Faktoren einen Einfluss auf das Geburtsgewicht:<br />

Geschlecht (Mädchen sind am Termin 150g leichter als Knaben)<br />

ethnische Zugehörigkeit<br />

maternale Faktoren (Körpergrösse, Gewicht zu Beginn der Schwangerschaft).<br />

Die Klassifizierung eines Neugeborenen als SGA ist nicht gleichbedeutend mit eine pathologischen<br />

Wachstum, sondern kann Ausdruck von genetisch bedingten Unterschieden im normalen Wachstum<br />

sein. Es gilt also abzugrenzen zwischen:<br />

kleine, aber normal gewachsene Kinder<br />

Kinder mit pathologischem Wachstum (intrauterine <strong>Wachstumsretardierung</strong>, <strong>IUWR</strong>)<br />

Die Gruppe mit intrauteriner <strong>Wachstumsretardierung</strong> muss erfasst werden, da hier eine erhöhte<br />

Morbidität und Mortalität vorliegt bzw. ein entsprechender Mehraufwand an diagnostischen, prophylaktischen<br />

und therapeutischen Massnahmen inkl. vorzeitiger Beendigung der Schwangerschaft<br />

betrieben werden muss.<br />

Etwa die Hälfte aller SGA-Kinder sind die Folge einer intrauterinen <strong>Wachstumsretardierung</strong> und<br />

müssen als pathologisch eingestuft werden. Nur etwa 1/3 aller SGA-Kinder sind Termingeburten.<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

2. Ätiologie der intrauterinen <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Es gibt eine Vielzahl von Ursachen einer <strong>IUWR</strong>, welche sich bezüglich Verlauf, Schweregrad und<br />

Prognose unterscheiden. Klinisch ist vor allem die Unterteilung sinnvoll in:<br />

Seite 2<br />

Formen, die primär auf fetaler Pathologie basieren bei weitgehend ungestörter Versorgung<br />

Formen mit einer Beeinträchtigung der Versorgung.<br />

Primär fetal (ungestörte Versorgung) Gestörte Versorgung<br />

Endogen<br />

- Fehlbildungen<br />

- Chromosomenanomalien: Trisomie<br />

13, 18, 21<br />

- Stoffwechselerkrankungen<br />

Exogen<br />

- <strong>Intrauterine</strong> Infektionen: Röteln, Zytomegalie,<br />

Toxoplasmose, Herpes<br />

- Strahlenexposition<br />

Präplazentar<br />

- O2-Mangel (Höhenexposition)<br />

- Hyperthermie<br />

- Mangelernährung<br />

- Toxische Einflüsse, Nikotin,<br />

Alkohol, Drogen<br />

Maternale Störungen/Erkrankungen<br />

- Anämie<br />

- Hypertonie/Präeklampsie<br />

- Chronische Nierenleiden<br />

- Zyanotische Herzvitien<br />

- Systemischer Lupus erythematodes<br />

- Diabetes mellitus<br />

Plazentar<br />

- Plazenta praevia<br />

- vorzeitige Plazentalösung<br />

- Chromosomen Mosaik<br />

- Gestörte Plazentation (mit/ohne<br />

Uteruspathologie)<br />

Der Anteil der endogenen, primär fetal bedingten Wachstumsstörungen beträgt 10-20%. Diese<br />

idR. symmetrischen <strong>Wachstumsretardierung</strong>en sind häufig mit Chromosomenstörungen und Fehlbildungen<br />

assoziiert.<br />

Die Unterteilung der Gruppe mit gestörter Versorgung in präplazentar, maternal und plazentar<br />

weist erheblich Überlappungen auf, allen gemeinsam ist jedoch die Beeinträchtigung der Zufuhr<br />

von Sauerstoff und Nahrungsstoffen mit dem mütterlichen Blut in das uteroplazentare Gefässgebiet.<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Je nach Ursache können Zusammensetzung des Blutes, Durchblutung der Plazenta oder die Entwicklung<br />

der Plazenta gestört sein.<br />

In 40% aller Fälle mit <strong>IUWR</strong> lässt sich keine Ursache ermitteln (idiopathisch).<br />

Seite 3<br />

3. Pathophysiologie des fetalen Wachstums<br />

Das Gewebewachstum basiert auf Vermehrung der Zellzahl durch Teilung (Hyperplasie) und Zunahme<br />

des Zellvolumens (Hypertrophie). Das embryonale Wachstum im ersten Trimenon geschieht<br />

vor allem durch Zellvermehrung, während im letzten Trimenon das hypertrophische Zellwachstum<br />

im Vordergrund steht. Im mittleren Trimenon sind beide Formen gleich vertreten.<br />

Das intrauterine Wachstum wird von 2 Faktoren bestimmt:<br />

genetisch determiniertes Wachstumspotential<br />

Zufuhr von Sauerstoff, Nahrungsstoffen, Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen<br />

Das intrauterine Wachstum ist vor allem von der Zufuhr von Nahrungsstoffen abhängig. Diese Versorgung<br />

wird durch die Mutter sichergestellt, diese hat einen grösseren Einfluss auf die Grösse des<br />

Kindes als der Vater. Postnatal ist das genetisch determinierte Wachstumspotential bestimmend.<br />

Das Wachstum der verschiedenen Körperteile des Fetus wird unterschiedlich reguliert, je nach<br />

Zeitpunkt einer Störung im Verlaufe der Schwangerschaft sind die Auswirkungen verschieden:<br />

frühe Form: Längenwachstum am meisten betroffen, enge Korrelation zu Kopfumfang und<br />

Körpergewicht. Klinisch ausgeprägteste Form der Retardierung mit schwerster perinataler<br />

Pathologie.<br />

spätere Form: Längenwachstum und Kopfumfang weniger betroffen, vor allem Verminderung<br />

an subkutanem Fettgewebe dh. vor allem Gewicht reduziert.<br />

Je nach Zeitpunkt der Störung tritt somit eine symmetrische <strong>IUWR</strong> auf mit gleichförmiger Beeinträchtigung<br />

von Längenwachstum, Kopfumfang und Körpergewicht bzw. eine asymmetrische<br />

Form mit vorwiegender Beeinträchtigung von Abdomenumfang und Gewicht.<br />

Die symmetrische <strong>IUWR</strong> findet sich gehäuft bei Karyotypanomalien, Nikotin- und Drogenabusus<br />

sowie viralen Infektionen. Auch eine früh einsetzende intrauterine Versorgungsstörung kann zu<br />

einer symmetrischen <strong>IUWR</strong> führen.<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Eine intrauterine Mangelversorgung mit ungenügender Zufuhr von Sauerstoff, Nahrungsstoffen,<br />

Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen führt zu einer Verlangsamung des Wachstums. Reguliert<br />

durch IFG-1 und Insulin findet eine Hemmung des Zellwachstums statt.<br />

Sowohl bei genetischen Ursachen wie Versorgungsstörungen sind die therapeutischen Interventionsmöglichkeiten<br />

sehr begrenzt. Die Schwangerschaftsbetreuung konzentriert sich darauf, Dauerschäden<br />

fetaler Organe infolge chronischem Mangel an Sauerstoff und anderen Substraten zu<br />

vermeiden (Zeitpunkt der drohenden Dekompensation erkennen) bzw. den optimalen Entbindungszeitpunkt<br />

festzulegen - möglichst unter Vermeidung einer Frühgeburt.<br />

Es gibt einen Zusammenhang zwischen <strong>IUWR</strong> mit Dauerschäden fetaler Organe und im Erwachsenenalter<br />

manifest werdenden Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und des Stoffwechsels<br />

(Diabetes mellitus Typ II, Hyperlipidämie).<br />

Da 2/3 alle Fälle mit <strong>IUWR</strong> durch chronische intrauterine Mangelversorgung bedingt sind, welche<br />

durch die optimale Wahl des Entbindungszeitpunkts bzw. eine intensive perinatale Betreuung beeinflusst<br />

werden können, soll diese Form der <strong>IUWR</strong> in der Folge weiter besprochen werden.<br />

Seite 4<br />

4. Screening und Untersuchungsmethoden<br />

Voraussetzung zur Erkennung des SGA-Fetus ist die exakte Kenntnis des Gestationsalters. Bei unsicherer<br />

letzter Periode ist die Messung der Scheitel-Steiss-Länge (SSL) in der 9.-12. SSW am zuverlässigsten<br />

zur Festlegung des Geburtstermins bzw. des Gestationsalters.<br />

Für die fetale Gewichtsschätzung führt die kombinierte Messung von Kopf- und Abdomenumfängen<br />

zu den besten Ergebnissen. Berücksichtigt werden müssen zusätzlich ethnische Herkunft, sozioökonomischer<br />

Status, Ausgangsgewicht und Körperlänge der Mutter sowie das Geschlecht des<br />

Kindes.<br />

Die Grenzziehung bei der 10. Percentile geschieht aufgrund epidemiologischer Faktoren und ist<br />

willkürlich. Damit ist noch keine Unterscheidung zwischen einem normal ernährten, aber konstitutionell<br />

kleinen Fetus und und einem <strong>IUWR</strong>-Fetus gemacht.<br />

Eine Hilfe bei der Diagnose einer <strong>IUWR</strong> ist der sog. Ponderal-Index: Geburtsgewicht (g) / Geburtslänge<br />

(cm) 3 x 100. Damit kann die Verdachtsdiagnose einer <strong>IUWR</strong> gestellt werden.<br />

Am aussagekräftigsten ist die Abnahme der Wachstumsrate als Hinweis auf eine <strong>IUWR</strong>, selbst<br />

wenn die Masse noch über der 10. Percentile liegen. Umgekehrt ist ein Fetus, welcher sich zwar<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

unterhalb der 10. Percentile, aber parallel zu den Percentilenkurven entwickelt, nicht besonders<br />

gefährdet.<br />

Wachstum bei <strong>IUWR</strong>: Gewicht und Abdomenumfang entwickeln sich nicht percentilengerecht,<br />

sondern entwickeln einen immer grösseren Wachstumsrückstand bis zum Wachstumsstillstand.<br />

Klinische Untersuchung: Die Messung des Symphysen-Fundus-Abstands ist eine wichtige Untersuchung<br />

und kann entweder als Screening-Untersuchung ab der 32. SSW oder seriell als Verlaufskontrolle<br />

eingesetzt werden.<br />

Besser mit dem Geburtsgewicht korreliert die sonographische Messung des fetalen Abdomenumfangs,<br />

hier kann ebenfalls mit einer Einzelmessung oder besser mittels serieller Messungen der<br />

Verdacht auf eine <strong>IUWR</strong> erhoben werden.<br />

Durch das kombinierte Vorgehen dh. wiederholte Symphysen-Fundus-Messungen mit Messung<br />

des fetalen Abdomenumfangs im Falle des Verdachts auf Retardierung können 93% aller Feten<br />

mit <strong>IUWR</strong> erfasst werden (PPV 85%).<br />

Seite 5<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Ultraschallbiometrie: Die Erkennung eines SGA-Fetus gelingt am besten sonographisch durch<br />

eine Gewichtsschätzung basierend auf bestimmten Messdaten, wobei die Kenntnis des korrekten<br />

Termins natürlich eine Voraussetzung ist. Es werden die folgenden Masse bestimmt:<br />

Kopf: Biparietaler und fronto-okzipitaler Durchmesser, Kopfumfang<br />

Abdomen: Thoraxquer- und anterio-posteriorer Durchmesser, Abdomenumfang<br />

Lange Röhrenknochen: Femur, Humerus.<br />

(Oben) Messung des biparietalen Kopfdurchmessers (bezeichnet durch x- - - - - -x) und<br />

des Kopfumfangs. (Mitte) Messung des Abdomenumfangs. (Unten) Messung der Femurlänge<br />

(bezeichnet durch x- - - - - -x).<br />

Seite 6<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Auf diese Weise können bis zu 89% aller SGA-Feten erfasst werden. Sensitivster Parameter ist der<br />

Abdomenumfang.<br />

Es gibt eine Reihe von prädiktiven klinischen und ultrasonographischen Hinweiszeichen, für die Erkennung<br />

eines <strong>IUWR</strong>-Feten:<br />

Klinische Hinweiszeichen:<br />

- Reduzierter Symphysen-Fundus-Abstand (serielle Messungen!)<br />

- „Kleiner Bauch“, geringe Gewichtszunahme<br />

- St.n. <strong>IUWR</strong><br />

- Hypertensive Schwangerschaftserkrankung<br />

- Nikotin- bzw. Drogenabusus<br />

Ultrasonographische und andere Hinweiszeichen:<br />

- Reduzierter fetaler Abdomenumfang (serielle Messungen!)<br />

- Oligohydramnion<br />

- Pathologische Dopplerflussmessung<br />

- Pathologisches CTG<br />

- Pathologisches Bewegungsprofil (Biophysikalisches Profil).<br />

Seite 7<br />

Ca. 75% aller Patientinnen mit SGA-Feten weisen solche prädisponierenden Risiken wie eine belastete<br />

Anamnese, eine SIH, einen fortgeschrittenen Diabetes mellitus, einen starken Nikotinabusus<br />

oder eine unzureichende Gewichtszunahme im 3. Trimenon auf.<br />

Dopplersonographie: Obwohl eine <strong>IUWR</strong> häufig mit pathologischen Flussmustern einhergeht ist<br />

die Dopplersonographie fetaler und maternaler Gefässe als Screening-Methode ungeeignet. Die<br />

Ultraschallbiometrie erfasst das fetale Wachstum viel direkter und ist dem Doppler somit überlegen.<br />

Plazentaassoziierte Risikofaktoren: Aus der Uberlegung, dass Störungen im Wachstum und der<br />

Entwicklung der Plazenta sowie der Anpassung der Durchblutung der klinischen Entwicklung einer<br />

<strong>IUWR</strong> vorausgehen, wurde nach plazentaren Screeningmöglichkeiten im frühen 2. Trimenon gesucht,<br />

um eine <strong>IUWR</strong> früh erfassen zu können.<br />

Sowohl die sonographische Bestimmung des Plazentavolumens, Dopplerflussmessungen fetaler<br />

und maternaler Gefässe, wie die Bestimmung von Proteinen fetalen oder plazentaren Ursprungs<br />

erwiesen sich als zu wenig sensitiv und spezfisch, um die frühzeitige Erkennung einer <strong>IUWR</strong> zu ermöglichen.<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

5. Diagnostik und Uberwachung<br />

Wie bereits erwähnt, reflektiert eine fetale Wachstumskurve, die unterhalb der Norm verläuft,<br />

nicht notwendigerweise eine fetale Pathologie.<br />

Bei Verdacht auf SGA muss als erstes eine Ursachenabklärung vorgenommen werden:<br />

fetaler Infekt<br />

Fehlbildungen (in 22% mit <strong>IUWR</strong> assoziiert)<br />

Karyotypisierung (Chromosomenanomalie bei <strong>IUWR</strong> in 2-8%)<br />

gefässrelevante maternale Erkrankungen.<br />

Als zweites ist die Uberwachung des eigentlichen hypoxiegefährdeten <strong>IUWR</strong>-Kollektivs zentraler<br />

Bestandteil des klinischen Managements, um den optimalen Entbindungszeitpunkt festlegen zu<br />

können.<br />

Chordozentese - Chromosomenanomalien, Infektion, Plazentarinsuffizienz: Die Nabelschnurpunktion<br />

erlaubt eine Fetalblutanalyse mit rascher<br />

Karyotypisierung innert 72h, eine Beurteilung der<br />

Blutgase mit Einblick in den fetalen Metabolismus und<br />

die Diagnostik wichtiger Infektionen (Zytomegalie, Toxoplasmose<br />

u.a.).<br />

Diese invasive Methode weist eine Abortrate von 0.3 -<br />

1.9% auf. Zur Diagnostik der fetalen Gefährdung bzw.<br />

Festlegung des Entbindungszeitpunkts sind nichtinvasive<br />

Untersuchungen wie die Dopplersonographie<br />

besser geeignet.<br />

Seite 8<br />

Dopplersonographie: Hier werden ebenfalls Percentilenkurven zur Einteilung in normale und pathologische<br />

Blutströmungsmuster eingesetzt. Als pathologisch gelten Gefässwiderstände >90. Percentile<br />

für die maternalen und fetalen Gefässe, bezogen auf das aktuelle Gestationsalter (Nabelschnurarterie,<br />

fetale Aorta, uteroplazentares Gefässbett).<br />

Bei den fetalen Gehirnarterien (A. cerebri media) gilt dagegen eine Abnahme des Gefässwiderstandes<br />

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Es gibt typische Flussmusterveränderungen, die eine weitere Einschränkung der fetalen Versorgung<br />

signalisieren:<br />

Sauerstoffsparschaltung zugunsten des Gehirns („brain sparing“) dh. Gefässwiderstand in<br />

der Nabelschnurarterie >90. Percentile, in der A. cerebri media des Feten

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Seite 10<br />

Die Dopplersonographie ist bei der Triage zwischen SGA und <strong>IUWR</strong>-Feten hilfreich und erlaubt bei<br />

unauffälligen Dopplerbefunden bei biometrisch kleinem Fetus - nach Ausschluss von Fehlbildungen<br />

- die ambulante Überwachung, was Kosten spart und die Belastung der Eltern reduziert.<br />

Fruchtwassermenge: Die Fruchtwassermenge wird sonographisch mit dem „amniotic fluid index“<br />

(AFI) bestimmt. Der Uterus wird in 4 Quadranten eingeteilt, in jedem Quadranten wird senkrecht<br />

zur Unterlage das grösste Fruchtwasserdepot ausgemessen, die summierten Werte ergeben<br />

den Fruchtwasserindex in cm.<br />

Bei einem AFI

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Seite 11<br />

verschiedener Organe mit Akut- sowie Langzeitmorbidität bei den Uberlebenden bis hin zum perinatalen<br />

Tod infolge schwerer Hypoxie.<br />

Die Zustandsbeurteilung des Feten hat insbesondere das Ziel, Hirnschäden mit neuromotorischen<br />

Entwicklungsstörungen zu vermeiden. Die Entbindung muss somit vor dem Auftreten entsprechender<br />

Organschäden vorgenommen werden.<br />

Bei früh im Verlaufe der Schwangerschaft auftretender Dekompensation der fetalen Versorgung<br />

stellt das Abwägen des Risikos bleibender hypoxischer Organschäden gegenüber der Problemen<br />

der Unreife eine besondere Herausforderung dar.<br />

Die Adaptation des Feten an die chronische Mangelversorgung läuft in einer Sequenz an Veränderungen<br />

ab, welche sich mittels Ultraschall bzw. Doppler verfolgen lassen. Hierbei gilt die Zentralisation<br />

des arteriellen Kreislaufs des Feten mit bevorzugter Blutzufuhr zum Gehirn, zum Herzen und<br />

zu den Nebennieren als frühe Adaptation, welche später von zunehmenden Einschränkungen der<br />

fetalen Körperbewegungen gefolgt wird.<br />

Veränderungen der Doppler-Blutflussmuster gehen Veränderungen des Bewegungsmusters und<br />

auch des CTGs voraus und stellen somit den frühesten und sensitivsten Prädiktor der fetalen Gefährdung<br />

dar, weshalb der Doppler die Uberwachungsmethode der Wahl bei <strong>IUWR</strong> darstellt.<br />

Im CTG ist die Abnahme der Variabilität ein<br />

frühes Zeichen, während in der Endphase<br />

der Dekompensation dopplersonographisch<br />

ein negativer enddiastolischer Fluss und im<br />

CTG ein silentes Muster mit angedeuteten<br />

späten Dezelerationen auftritt.<br />

Das Zeitintervall von Beginn der Zentralisierung des fetalen Kreislaufs bis zur präterminalen Phase<br />

der Dekompensation - welche eine rasche Beendigung der Schwangerschaft notwendig macht -<br />

variieren individuell beträchtlich und hängen auch vom Gestationsalter ab. Je frühzeitiger in der<br />

Schwangerschaft pathologische Flussveränderungen auftreten, desto grösser ist das Zeitintervall<br />

bis zur Dekompensation.<br />

Bei einem GA >32 SSW und entsprechender Dopplerpathologie ist die Schwangerschaft zu beenden,<br />

bei Präeklampsie ist diese Grenze bei 28 SSW anzusetzen. Bei zu geringem Schwangerschaftsalter<br />

oder Notwendigkeit einer Lungenreifungsinduktion kann die Zusatzinformation aus<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002

<strong>Intrauterine</strong> <strong>Wachstumsretardierung</strong><br />

Seite 12<br />

dem venösen Doppler hinzugezogen werden, um den zeitlichen Spielraum bzw. das Vorliegen einer<br />

Hypoxie und Azidose abzuschätzen.<br />

Bei schlechter Prognose ist eine Chromosomenanalyse (Plazentabiopsie) notwendig, um das Procedere<br />

festlegen zu können.<br />

In der Regel werden diese Schwangerschaften per Kaiserschnitt beendet, da der Wehenstress vom<br />

Kind nicht toleriert wird bzw. rasches Handeln notwendig ist. In ausgewählten Fällen kann auch<br />

eine vaginale Geburt stattfinden.<br />

7. Langzeitentwicklung<br />

Nebst den akuten Problemen der perinatalen Phase bei <strong>IUWR</strong> ist die spätere Entwicklung des Kindes<br />

von grösstem Interesse. Besonders folgenschwer sind neuromotorische Bewegungsstörungen<br />

(Zerebralparese), welche gehäuft mit <strong>IUWR</strong> assoziiert sind. Im Kindes- und Adoleszentenalter manifestieren<br />

sich vermehrt Verzögerungen der sprachlichen Entwicklung, Lernschwierigkeiten sowie<br />

Verhaltensstörungen.<br />

Viele Kinder mit <strong>IUWR</strong> zeigen auch im Kindes- und Adoleszentenalter einen Gewichts- und Grössenrückstand.<br />

Es zeigen sich immer mehr Zusammenhänge zwischen einer Pathologie des intrauterinen Wachstums<br />

und der Morbidität im Erwachsenenalter wie Hypertonie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hyperlipidämie<br />

und Diabetes mellitus Typ II.<br />

Hebammenschule am KSSG Dr. P. Böhi 20.1.2002