15. Zeitzeugenberichte

15. Zeitzeugenberichte

15. Zeitzeugenberichte

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>15.</strong> <strong>Zeitzeugenberichte</strong><br />

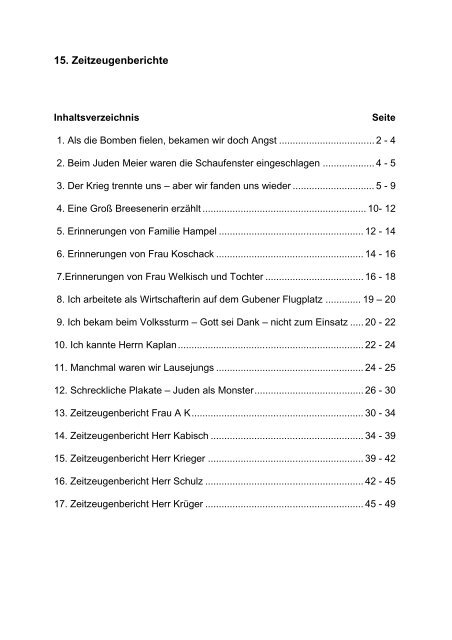

Inhaltsverzeichnis Seite<br />

1. Als die Bomben fielen, bekamen wir doch Angst ................................... 2 - 4<br />

2. Beim Juden Meier waren die Schaufenster eingeschlagen ................... 4 - 5<br />

3. Der Krieg trennte uns – aber wir fanden uns wieder .............................. 5 - 9<br />

4. Eine Groß Breesenerin erzählt ............................................................ 10- 12<br />

5. Erinnerungen von Familie Hampel ..................................................... 12 - 14<br />

6. Erinnerungen von Frau Koschack ...................................................... 14 - 16<br />

7.Erinnerungen von Frau Welkisch und Tochter .................................... 16 - 18<br />

8. Ich arbeitete als Wirtschafterin auf dem Gubener Flugplatz ............. 19 – 20<br />

9. Ich bekam beim Volkssturm – Gott sei Dank – nicht zum Einsatz ..... 20 - 22<br />

10. Ich kannte Herrn Kaplan.................................................................... 22 - 24<br />

11. Manchmal waren wir Lausejungs ...................................................... 24 - 25<br />

12. Schreckliche Plakate – Juden als Monster........................................ 26 - 30<br />

13. Zeitzeugenbericht Frau A K............................................................... 30 - 34<br />

14. Zeitzeugenbericht Herr Kabisch ........................................................ 34 - 39<br />

<strong>15.</strong> Zeitzeugenbericht Herr Krieger ......................................................... 39 - 42<br />

16. Zeitzeugenbericht Herr Schulz .......................................................... 42 - 45<br />

17. Zeitzeugenbericht Herr Krüger .......................................................... 45 - 49

1. Zeitzeugenbericht Frau Karge (anonym)<br />

Geboren wurde ich in Groß-Bösitz - das gehörte zu Guben. Später zogen wir nach Guben in<br />

die Bösitzer Straße in eine kleine Wohnung. Wir waren 8 Geschwister. Mein ältester Bruder<br />

wurde 1906, der zweite 1909 geboren. Am 28. April 1911 kam ich dann als ältestes Mädchen<br />

zur Welt. 1913 und 1914 bekam ich dann noch 2 Schwestern und 1922 einen Bruder. 1929<br />

wurden noch die Zwillinge, zwei Mädchen, geboren. Ich war als Kind sehr krank, durch Masern<br />

war ich damals schon fast erblindet.<br />

Mein Vater war bei der Hutfabrik Lißner als Presser beschäftigt. Meine Mutter ging der Kinder<br />

wegen nur zeitweise als Weberin in die Tuchfabrik Wolf arbeiten. Meine Einschulung fand<br />

1917 in der Sandschule statt. Später ging ich aber durch den Umzug in die Hindenburgschule.<br />

Da ich das älteste Mädchen war, mußte ich viel zu Hause helfen. Die Schule war für mich<br />

immer zweitrangig. Mein Vater kam eines Tages nach Hause und berichtete, daß die Firma in<br />

der Ostsiedlung Häuser baut und wer Interesse hat, sollte sich melden. Das tat er dann auch<br />

und nachdem mein jüngster Bruder 1922 geboren war, zogen wir in die Ostsiedlung in ein<br />

Häuschen mit Garten ein. Es war sehr schön dort. Wir hatten auch eine kleine Laube, in der<br />

wir öfter Frühstückten.<br />

1925 kam ich aus der Schule und da das Geld gebraucht wurde, fing ich gleich als Zwirnerin<br />

bei der Tuchfabrik Wolf zu arbeiten an, wo ich später meinen Ehemann kennenlernte. Er war<br />

dort Meister in der Walke. 1937 heirateten wir und 1939 wurde unser Sohn geboren. Am<br />

Anfang unserer Ehe bewohnten wir in der Ostsiedlung eine kleine Wohnung in einem<br />

Privathaus mit einer Stube und Küche. Als unser Sohn 2 oder 3 Jahre alt war, erhielten wir von<br />

der Firma Wolf eine schöne Werkswohnung in der Trommelgasse. Wir hatten zwei Zimmer,<br />

eine große Küche - alles schön und neu eingerichtet - und Toilette. Wir haben uns dort sehr<br />

wohlgefühlt. 1941 wurde mein Mann zur Wehrmacht eingezogen und 1942 ist er im Lazarett in<br />

Brandenburg gestorben.<br />

Als 1945 der Räumungsbefehl bekannt gegeben wurde, meinten die Leute aus dem Haus, es<br />

wird schon nicht so schlimm werden und wir versteckten uns gemeinsam auf dem Hof der<br />

Firma Wolf in einer Lagerhalle. Als dann die ersten Bomben fielen bekamen wir doch Angst<br />

und beschlossen, zu flüchten. Meine Schwägerin mit ihren beiden Jungen kam zu mir. Da wir<br />

wußten, daß die Firma Wolf die Tuche retten wollten und sie mit LKWs wegbrachten, fragten<br />

wir die Fahrer, ob sie uns - meine Schwägerin mit den zwei Jungen und mich mit meinem<br />

Jungen - mitnehmen würden. Kurz vor Senftenberg haben sie uns ausgeladen und wir sind zu<br />

Fuß weitergelaufen. Meine Schwägerin hatte in Senftenberg Verwandte, bei denen wir bleiben<br />

konnten. Die besaßen eine Gaststätte und uns ging es gut. Als eines Tages die Russen<br />

kamen, meinten die Wirtsleute, wir sollten uns auf dem Boden verstecken und leise sein. Der<br />

Wirt versorgte uns mit Essen und was sonst noch gebraucht wurde.<br />

Ein Russe kam zu uns auf den Boden und forderte meine Schwägerin und mich auf,<br />

mitzukommen in ein Gästezimmer. Wir nahmen jeder unser Kind mit. Der Sohn meiner<br />

Schwägerin schrie so sehr, daß er sie wieder gehen ließ. Ich saß auf dem Bettrand, meinen<br />

Sohn im Arm und der besoffene Russe neben mir. Immer wieder sagte ich zu meinem Sohn:<br />

Schrei doch! Aber er war so voller Angst, daß er keinen Ton herausbrachte. Irgendwann war<br />

es dem Russen zu viel und ich konnte gehen.<br />

Als der Krieg zu Ende war, machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach Guben. Unterwegs<br />

übernachteten wir in einer Villa. Die Leute, denen das Haus gehörte, hatten sich in Sicherheit<br />

gebracht. Nur die Angestellten, eine Familie mit einer Tochter, bewachten das Haus und ließen<br />

uns bei sich schlafen. Nachts kamen auch hier wieder Russen und suchten nach Frauen. Sie<br />

hatten die Tochter unserer Wirtsleute im Visier, die sie aber nicht finden konnten, weil man sie<br />

weggebracht hatte. Dafür sollte ich mitgehen, aber ich weigerte mich. Die Anderen bettelten,<br />

2

ich soll doch mitgehen, sonst erschießen sie uns - und letzten Endes blieb mir nichts anderes<br />

übrig, als doch mitzugehen. Der große, kräftige Kerl führte mich die Treppe hinauf und kam mit<br />

einem Talglicht hinterher. Im Zimmer angekommen, fragte ich, was ich hier soll. Er sagte:<br />

Sauber machen! Ich meinte, es ist alles sauber und lief im Dunkeln wieder die Treppe hinunter.<br />

Ein Wunder, daß ich nicht gestürzt bin. Der Wachposten, der vor der Tür stand und die<br />

anderen Leute bewachte, stieß ich zur Seite und ging hinein zu den Anderen. Am nächsten<br />

Morgen sind wir frühzeitig aufgestanden, um weiterzugehen.<br />

Die Kinder machten sich auch über die Russen lustig, da die sich ihr Frühstück aus einem<br />

Nachttopf schmecken ließen.Wir sind bis nach Guben gekommen, dort haben die Polen<br />

Straßensperren auf der Chaussee eingerichtet. Nachbarn hatten uns für den Transport einen<br />

Handwagen gegeben.An der Straßensperre wurden wir durchsucht, ich konnte ungeschoren<br />

durchgehen. Anderen wurde vieles weggenommen.<br />

Zu Hause angekommen konnten wir nicht in unsere Wohnung, es war alles verwüstet. Wir<br />

bewohnten eine Doppelhaushälfte und zwischen den beiden Wohnungen hatte man im<br />

Wohnzimmer ein großes Loch geschlagen, um hin und her zu gehen. Wir schliefen also<br />

vorerst in der Waschküche, in die wir zunächst alle verfügbaren Chaiselongues und Betten<br />

räumten. Ein Mann aus dem Haus versuchte, einiges zu reparieren, wie zum Beispiel die<br />

Fenster.<br />

Am 20. Juni 1946 mußten wir ganz plötzlich wieder raus. Ich konnte nur mein Kind nehmen<br />

und dann ging es über die Lubststraße zum Spicherer Platz. Hier war alles voller Menschen.<br />

Ich sagte zu meiner Nachbarin, es geht ja nicht voran, wer weiß, wie lange wir hier noch<br />

zubringen müssen. Ich gehe noch mal zurück und hole noch den Sportwagen und ein Bett für<br />

den Jungen. Vor der Grenze hatten die Polen ein Haus eingerichtet, in welches alle zur<br />

Kontrolle hineingehen mußten. Sie durchsuchten uns und manchen wurde der Schmuck und<br />

die Uhren abgenommen. Über die Achenbachbrücke, die man notdürftig mit Balken belegt<br />

hatte, kamen wir auf die Westseite von Guben. Manch ein Leiterwagen ist in die Neiße<br />

gestürzt, da es sehr eng und eine ziemlich wackelige Angelegenheit war. In der Siedlung<br />

Thielestraße hatten wir gute Bekannte, bei denen wir bleiben konnten. Hier habe ich auch<br />

meine Eltern getroffen, die ebenfalls aus ihrem Haus raus mußten.<br />

Meine Mutter meinte, wir können den Bekannten nicht so lange zur Last fallen und bemühte<br />

sich, eine Behelfswohnung zu erhalten. Ich bekam in der Grochestraße ein Holzhäuschen mit<br />

einer Stube und Küche mit Herd. Ein Plumpsklo für mehrere Leute war etwas abseits. Im<br />

Sommer war es warm und im Winter sehr kalt. Um das Zimmer warm zu bekommen, mußte<br />

man ständig feuern. Das Wasser, das wir uns in Eimern holen mußten, war, wenn es richtig<br />

kalt war, ständig eingefroren. Wir sammelten im Wald Kusken (Kiefernzapfen) und Holz. Die<br />

Wälder waren damals sauber, wie ausgefegt. Eines Tages erzählten Nachbarn, daß sich die<br />

Leute nachts Bäume aus dem Wald klauten, um etwas mehr Brennholz zu haben und nicht<br />

frieren zu müssen. Wir beschlossen, das auch so zu machen. Meine Eltern, die in der Nähe<br />

auch in solch einem Holzhäuschen wohnten, und ich gingen mit Säge und Axt in den Wald in<br />

der Nähe der damaligen Lungenstation, heute die Gegend in der Nähe der Klaus-Hermann-<br />

Straße. Eines Tages, meine Nachbarin und ich waren wieder einen Baum umsägen. Wir<br />

haben wir das zersägte Holz auf einen Handwagen geladen und begaben uns auf den<br />

Heimweg. Uns erwischte die Polizei und wir mußten mit auf die Polizeiwache in die<br />

Kaltenborner Straße. Das Holz mußte ich dort abladen und die Säge meines Vaters wurde<br />

beschlagnahmt.<br />

In diesem Behelfsheim habe ich 27 Jahre!!! - bis 1973 - gewohnt. Erst dann führten meine<br />

Bemühungen zum Erfolg und ich bekam eine Neubauwohnung. In diesem Haus, aber in einer<br />

anderen Wohnung, wohne ich noch heute.<br />

3

Meine Mutter - sie war bei der Ärztin, Frau Dr. R. in Behandlung - erzählte mir, daß diese eine<br />

Hilfe für den Haushalt sucht. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich im Wald und dachte, das<br />

wäre etwas für mich, da ich dann nicht mehr bei Wind und Wetter draußen arbeiten mußte. Ich<br />

stellte mich bei ihr vor und wurde auch eingestellt. Ich verdiente monatlich 100 Mark, das war<br />

nicht viel. Fr. Dr. R. war eine sehr nette Frau und wir haben uns sehr gut verstanden. Sie lebte<br />

mit einer jüdischen Frau zusammen. Diese hatte sie die ganzen Jahre während der Nazizeit<br />

bei sich versteckt. Nur nachts sind sie gemeinsam an die frische Luft gegangen. Später zogen<br />

beide nach Dresden.<br />

Ich traf meinen früheren Meister und er bot mir an, wieder bei ihm zu arbeiten. Der Betrieb lief<br />

inzwischen wieder und sie brauchten dringend Leute. Nach dem Wegzug von Frau Dr. R., so<br />

ca. 1950, begann ich wieder mit der Arbeit als Zwirnerin bei der Gubener Wolle, bis ich dann<br />

als Rentnerin aus dem Betrieb ausschied.<br />

2. Zeitzeugenbericht Frau Müller (anonym)<br />

Am 8.8.1919 wurde ich in Merzwiese, Kreis Crossen, geboren. Wir hatten dort einen kleinen<br />

Bauernhof, den meine Mutter bewirtschaftete. Mein Vater arbeitete als Maurer in Guben.<br />

Ich wuchs mit zwei Schwestern, einer jüngeren und einer älteren auf.<br />

1926 wurde ich in Merzwiese eingeschult und ging dort 2 oder 3 Jahre zur Schule.<br />

1929 verkauften wir unser Grundstück und zogen nach Guben. In der Kohlstraße hatten wir<br />

eine Mietwohnung mit einer Stube und Küche. Hier besuchte ich dann die Hindenburgschule.<br />

Meine Mutter arbeitete in der Küche der Mückenberger Kaserne und verdiente gut.<br />

Mein Vater hatte eine Anstellung in Mückenberg bei Maurermeister Schmidt und so konnten<br />

wir uns später ein kleines Häuschen in einer Arbeiterwohnsiedlung, gleich bei den<br />

Mückenberger Kasernen, leisten.<br />

Diese Arbeiterwohnsiedlung nannte sich Arbeitereigentum. Wir zahlten am Anfang monatlich,<br />

ich glaube 30,- Mark ab. Durch den guten Verdienst meiner Eltern konnten wir später das<br />

Haus vollständig abzahlen. Wir bewohnten dann dort eine Doppelhaushälfte im Heimweg mit 3<br />

Zimmern und Küche. Toilette gab es allerdings nicht. Wir hatten draußen ein Plumpsklo.<br />

1933 kam ich aus der Schule und arbeitete bis 1945 im Stammhaus der Berlin-Gubener<br />

Hutfabrik. Ich hatte keine Ausbildung und wurde für verschiedene Arbeiten eingesetzt.<br />

Hauptarbeit war das Einkleben der Hutweite (Größe) in die fertigen Hüte. Erlebnisse mit Juden<br />

gab es bei mir nicht, aber als ich nach der Kristallnacht 1939 früh zur Arbeit ging, sah ich, daß<br />

beim Juden Maier am Markt die Schaufensterscheiben eingeschlagen waren. Mein Vater, er<br />

war zu der Zeit schon älter, wurde noch kurz vor Kriegsende eingezogen, aber nicht zum<br />

Volkssturm, sondern zur Truppe Todt.<br />

Am 12. Februar 1945 wurden wir über Lautsprecher zum Verlassen der Stadt aufgefordert.<br />

Meine jüngere Schwester mit ihrem 7 Monate alten Baby, meine ältere Schwester mit vier<br />

Kindern, das Älteste war 12 Jahre, meine Mutter und ich bereiteten uns gemeinsam auf die<br />

Flucht vor. Wir packten einen Handwagen voll mit Wäsche, Betten und was sonst noch<br />

gebraucht wurde und verließen unser Haus in Richtung Bahnhof. Dort stiegen wir in einen mit<br />

Stroh ausgelegten Güterzug, der voller Menschen war. Man brachte uns ohne Zwischenfälle<br />

nach Crinitz bei Luckau. Bei einem Töpfer, der in Crinitz ein großes Haus besaß, bekamen wir<br />

mit noch einer anderen Familie ein Quartier. Wir lebten dort ruhig. Es war zwar ab und zu<br />

Fliegeralarm, aber Bombenabwürfe gab es nicht. Verpflegt haben wir uns selbst mit den<br />

damals üblichen Lebensmittelkarten, die wir bei der Flucht mitnahmen.<br />

Anfang Mai 1945 marschierten auch dort russische Soldaten ein und es fanden<br />

Kampfhandlungen statt. Aus Angst vor Übergriffen versteckten wir uns im Keller des Hauses.<br />

Als die Russen am 8. Mai durch Crinitz durch waren, machten wir uns zu Fuß auf den<br />

4

Heimweg nach Guben. Unseren Handwagen hatte man uns geklaut und deshalb besorgten wir<br />

uns auf die gleiche Weise einen anderen Wagen. Den Kinderwagen wollten uns die Russen<br />

ebenfalls wegnehmen, aber das konnten wir verhindern. Zwei Tage waren wir unterwegs. In<br />

der ersten Nacht schliefen wir in Vetschau in einem Haus, in dem noch viele andere Familien<br />

übernachteten. Die zweite Nacht verbrachten wir in Peitz in der Gaststätte Teichschenke. Über<br />

eine Notbrücke im Königpark gelangten wir über die Neiße. Jedes zweite Haus in der Siedlung<br />

war zerstört. Unser Haus stand noch und war äußerlich unbeschädigt, aber drinnen befand<br />

sich nur noch ein Schrank, ein Tisch und die Betten. Alles andere war ausgeräumt. Wir<br />

versuchten uns wieder häuslich einzurichten, wohnten aber nur für kurze Zeit dort. Am 20. Juni<br />

kamen Polen in unser Haus und sagten, daß wir innerhalb einer Stunde raus sein müssen.<br />

Mitnehmen durften wir nichts, außer das, was wir am Körper trugen und was wir in der Eile an<br />

persönlichen Sachen greifen konnten. Meine Uhr versteckte ich am Körper und hatte Glück,<br />

daß sie nicht entdeckt wurde. Bei der Kontrolle an der Neiße nahmen uns die Polen alles weg,<br />

was ihnen gefiel, da verloren wir noch unser letztes Hab und Gut.<br />

In der Pestalozzistraße im Gemeindehaus (heute ein kirchlicher Kindergarten) mußten wir uns<br />

melden. Dort standen schon viele Menschen. Grüppchenweise wurden wir hineingelassen und<br />

bekamen eine Zuweisung für eine Unterkunft. Wir erhielten eine Wohnung mit zwei Zimmern,<br />

Küche und Toilette in einem Mietshaus in der Kupferhammerstraße. In diesem Haus befand<br />

sich eine Bäckerei und die Mühle. In diesen beiden Räumen lebte unsere Familie mit 9<br />

Personen - Mutter, Schwestern mit ihren Kindern und ich, später auch mein Vater - für zwei<br />

Jahre.<br />

Mein Vater geriet im Kriegseinsatz in tschechische Kriegsgefangenschaft und kehrte im<br />

September/Oktober nach Hause zurück.Mein Vater baute 1947/48 in der Gasstraße 14 das<br />

Dachgeschoß für uns aus und wir zogen dort ein. Ich selbst lebte bis zu meiner Hochzeit 1952<br />

mit in diese Wohnung.<br />

3. Der Krieg trennte uns, aber wir fanden uns wieder –<br />

Familie Schultz<br />

Herr Schultz - Der Weg eines Gubeners im 2. Weltkrieg<br />

Ich wurde am 1.11.1919 in Ratzdorf an der Warthe, Kreis Landsberg, geboren. Meine Eltern<br />

sind mit mir 1927 nach Groß Breesen in das damalige Russenlager, in dem 1914 18.000<br />

Russen interniert waren, gezogen. Dort bewohnten wir ein Haus, an dem sich die<br />

Waschanstalt für das Russenlager anschloß. Wir hatten kein Licht und auch keine Toilette.<br />

Von 1927 bis 1934 besuchte ich die Schule in Breesen und von 1934 bis 1938 habe ich<br />

Former bei der Maschinenfabrik und Gießerei Quade in der Straupitzsstraße, gelernt.<br />

Produziert haben wir Teile für Waschmaschinen und für die Hutindustrie.<br />

Nach der Lehre hatte man in dieser Firma keine Arbeit für mich und so erhielt ich den „Blauen<br />

Brief“. Ich fand eine neue Arbeit bei der Firma Alfred Donath in der Gießerei.<br />

Dort wurden zu dieser Zeit Gehäuse für Traktoren der Marke Loewe hergestellt. Die Firma hat<br />

die Fam. Donath von Fam. Köhler für billiges Geld übernommen. Die Tochter Eva hat sich den<br />

Männern verschrieben, der Sohn den Autos, sie gerieten beide auf die „Schiefe Bahn“ und<br />

irgendwann war die Firma pleite, eine günstige Gelegenheit für Fam. Donath.<br />

Im Oktober 1940 wurde ich als aktiver Soldat verpflichtet und wurde zur Ausbildung in Kystrien<br />

bei den Pionieren stationiert. Nach 8 Wochen ging es nach Polen, nach Cherworsk, an die<br />

russische Grenze zur Vorbereitung auf den Angriff im Juli 1941 auf die Russen.<br />

Am 19.7.1941 bin ich krank geworden. Es war sehr heiß, so 30 - 33 Grad Celsius, und mein<br />

Kreislauf machte schlapp. Der Arzt diagnostizierte Darmkatarr und ich wurde ins Lazarett in<br />

Reichenbach in Schlesien eingewiesen. Nach der Genesung, so ca. 6 Wochen später, kam ich<br />

5

zum Ersatztruppenteil nach Cottbus und nach 3 Wochen wurde ich wieder zur Front abgestellt.<br />

Im Januar 1942 traf ich dann an der Front in der Ukraine ein. Im Oktober 1942 wurde ich<br />

verwundet, ich war nicht transportfähig und lag 3 Wochen auf dem Hauptverbandsplatz.<br />

Nachdem ich operiert wurde und die Transportfähigkeit wieder hergestellt war, wurde ich nach<br />

Kursk verlegt. Dort teilte ich ein Krankenzimmer mit 21 schwer verwundeten Panzerfahrern.<br />

Von dort aus ging es mit einem Lazarettzug nach Bayreuth ins Lazarett. Nach 8 Monaten<br />

wurde ich zur Erholung nach Neuenmark Würzberg verlegt. Mein dortiger Arzt hat mich in den<br />

Heimaturlaub geschickt, da ich schon 6 Monate keinen Urlaub hatte.<br />

Endlich konnte ich meine Eltern besuchen. Meine Eltern wohnten in einer Dienstwohnung im<br />

Parkhotel in dem mein Vater als Hausmeister angestellt war. Am Tag meiner Ankunft hatte er<br />

etliche Zentner Kohlen bekommen und ich half ihm, diese reinzutragen. Mein Zeigefinger war<br />

durch einen Schuß verletzt und beim Kohlenschippen hat sich mein Finger derart entzündet,<br />

weil noch ein Splitter drin steckte, daß ich das Lazarett aufsuchen mußte. Als mein Urlaub zu<br />

Ende war, mußte ich wieder in Neuenmark Würzberg erscheinen. Der Arzt schickte mich<br />

wieder nach Bayreuth zur Behandlung meines Fingers. Dort wurde mir der rechte Zeigefinger<br />

abgenommen und zur Heilung blieb ich noch 8 Wochen.<br />

Dann ging es zurück nach Kystrien und ich wurde zunächst im Ersatztruppenteil eingesetzt<br />

und kam dann zur Ausbildungskompanie und mußte Rekruten ausbilden.<br />

Einmal hatte ich als Unteroffizier einen Fahrauftrag, dort sollte ich einen Arrestanten von<br />

Kystrien nach Frankfurt Oder bringen. Man hat ihn mir mit Handschellen übergeben, ich bekam<br />

eine Pistole und los ging es. Er bat mich, ihm die Handschellen abzunehmen, er würde nichts<br />

machen, das tat ich dann auch und wir kamen auch gut in Frankfurt/Oder an. Ich erinnerte<br />

mich, daß mein Vater, meine Eltern waren bereits geschieden, in Frankfurt wohnt. Ich habe<br />

auch seine Wohnung gefunden, bin aber nicht zu ihm gegangen.. Wieder zurück habe ich ihm<br />

einen Brief geschrieben und kurze Zeit später hat er mich in Kystrien aufgesucht, wollte mir<br />

120,- RM in die Hand drücken (den Unterhalt von 5,- RM pro Monat hatte er nie bezahlt), aber<br />

ich habe sie nicht angenommen.<br />

Dann ging der Kriegseinsatz los, aber nicht nach Polen, sondern nach Dänemark. Ich lieferte<br />

die Soldaten dort ab und kehrte nach Kystrien zurück.<br />

Bis 1943 habe ich dort als Ausbilder für Rekruten fungiert. Zwischendurch war ich für ein paar<br />

Monate in Deichow, dort haben wir nach Flusstreibminen gesucht.<br />

Mitte Februar 1944 hieß es, es geht innerhalb von 8 Tagen an die Front und ich wollte doch<br />

meine Verlobte, mit der ich bereits 5 Jahre zusammenlebte, absichern und so haben wir am<br />

26.2.1944 geheiratet.<br />

Im November/Dezember 1944 sind die Russen in Kystrien einmarschiert, die vorhandenen<br />

Brücken mußten zur Sprengung vorbereitet werden. Ich habe auch Sprengstoff dafür<br />

herangefahren.<br />

Die Festung Kystrien mußte aufgegeben werden, die Brücken wurden alle zerstört, die<br />

Eisenbahnschwellen wurden mit Phosphor übergossen und angebrannt. Nun ging nichts mehr<br />

raus. Wir haben uns nasse Säcke übergeworfen und konnten so doch noch hinaus.<br />

Eine Brücke Richtung Altstadt war noch begehbar, dort befand sich auch ein Bunker. Es waren<br />

dort deutsche Offiziere mit einem russischen Gefangenen, den ich auf die Festung bringen<br />

sollte. Da dies ja eigentlich unmöglich war, gingen wir erst einmal mit einem weißen Tuch los.<br />

Unterwegs habe ich ihm dann meine Waffe gegeben und ihm zu verstehen gegeben, er solle<br />

auf seine Leute warten. Ich bin dann allein weiter Richtung Fürstenwalde (Oderbruch) und bin<br />

bei Manschnow zufällig direkt in eine deutsche Stellung gerobbt.<br />

Wir sind dann mit dem Zug in Richtung Randgebiet von Berlin gefahren und haben in Zehdenik<br />

Stellung bezogen. Ich habe irgendwie den Anschluß verpaßt und wurde unterwegs von den<br />

„Kettenhunden“ aufgegriffen.<br />

6

Die „Kettenhunde“ waren die Militärpolizei und hatten diesen Namen wegen der Ketten mit<br />

einem ziemlich großen Schild, welche sie um den Hals trugen.<br />

Ich bekam von denen Auftrag, in einer Ziegelei russische Gefangene zu beaufsichtigen, bin<br />

aber abgehauen und habe mir ein Nachtquartier gesucht. Da las ich an einem Laden<br />

„Fleischer During“ und ging hinein. Der bot mir ein Quartier im Schweinestall an, der zwar leer<br />

war, aber das war wirklich unter aller Würde. Ich bin wieder zu ihm hin und fragte ihn, ob er<br />

denn in Guben Verwandte habe. Er bejahte meine Frage und ich sagte nur: „na denen werde<br />

ich erzählen, was Du mir für ein Quartier angeboten hast“ und ging wieder. Mir begegnete eine<br />

Frau, die mich fragte, in welcher Einheit ich denn diene und ich antwortete ihr, bei den<br />

Pionieren. Sie fragte „bei den 68.ern?“ Ich sagte ja und sie brachte mich in ein Haus, dort habe<br />

ich in einem Bett sehr gut die Nacht verbracht. Es stellte sich heraus, daß es die Frau eines<br />

Kameraden aus meiner Einheit war.<br />

Am nächsten Morgen haben mich die „Kettenhunde“ wieder geschnappt.<br />

Ich fand meine Einheit wieder. In Richtung Löwenberg, Ludwigslust marschierend gerieten wir<br />

in Hitzacker in englische Gefangenschaft.<br />

Mein Kamerad und ich gruben uns ein Loch, packten Moos rein und wir haben 3 Tage<br />

durchgeschlafen. Unterwegs hatten wir eine Kiste mit Brot organisiert, die wir auch in unserem<br />

Loch versteckten. Das war unser Glück, denn in den drei Wochen, die wir dort verbrachten,<br />

gab es zwar warmes Wasser zum waschen, aber nichts zu essen. Das Brot reichte gerade für<br />

die drei Wochen.<br />

Unterwegs fand ich ein Motorrad, welches ich mitnahm, fahren konnte ich nicht. Dieses<br />

Motorrad haben mir die Engländer bei der Gefangennahme gleich abgenommen, ich erhielt<br />

von ihnen aber eine Stange Zigaretten.<br />

Die Engländer verfrachteten uns in LKWs und brachten uns Richtung Euthin in ein<br />

Entlassungslager. Auf einem Bauernhof wurden wir im Kuhstall untergebracht. Die Kühe<br />

befanden sich auf der Weide. Mein Kumpel und ich hatten insofern Glück, daß im Stall kein<br />

Platz mehr war und wir beide auf dem Heuboden geschlafen konnten.<br />

Zur Beschäftigung haben wir dort sehr viel Fußball gespielt. Mit im Entlassungslager befanden<br />

sich ein Sportoffizier von Hertha BSC und Spieler von Schalke 04 und 1860 München.<br />

Dreimal in der Woche haben wir dann je ein Spiel absolviert und nannten uns „Die Chorgruppe<br />

von Stockhausen“. Für jedes Spiel gab es ½ Liter Milch und eine Tütensuppe für 4-6<br />

Personen. Wenn wir für die Springreiter in Warendorf (bei Euthin) die Ratten auf dem<br />

Dachboden totgeschlagen haben, erhielten wir pro Stück eine Packung Kekse - ich habe mich<br />

davor "gedrückt".<br />

Vom Entlassungslager Euthin ging es mit dem Zug ins Quarantänelager nach Bamberg. Aber<br />

dort wollte ich nicht hin. Das Quarantänelager lag auf der rechten Seite vom Zug. Ich stieg auf<br />

der linken Seite aus dem Zug und bin zu Fuß nach Bayreuth gelaufen. Da ich unterwegs<br />

großen Hunger bekam ging ich in ein Bauernhaus und bat um etwas zu essen, bekam aber<br />

nichts. Einem Kameraden, den ich unterwegs traf, erzählte ich davon. Der gab mir den Rat, im<br />

nächsten Laden ein Kreuz zu kaufen, dann würde mir man etwas geben. Ich folgte seinem<br />

Ratschlag und es war so, wie er sagte, ich bekam dann beim nächsten Bauern auch eine<br />

Stulle.<br />

In Bayreuth habe ich 2 Monate verbracht. Ich war auf der Suche nach einer Unterkunft und<br />

erinnerte mich an eine Frau Schulze, bei der schon meine Frau übernachtet hat, als sie mich<br />

im Lazarett besuchte. Sie bot mir einen Schlafplatz an, in Ihrem Haus konnte ich auf dem<br />

Fußboden der Küche schlafen. In den anderen Räumen waren Flüchtlinge untergebracht.<br />

Arbeit habe ich über einen Bauingenieur, den ich im Lazarett kennenlernte, vermittelt<br />

bekommen. Er fragte mich nach meinem Beruf und ich sagte, ich bin ein gelernter Former. Ich<br />

konnte in meinem Beruf bei der Fa. Kaiser arbeiten und wir haben Maschinenteile produziert.<br />

7

Im November1945 habe ich mich auf den Weg nach Guben gemacht, um nach meiner Frau zu<br />

schauen. In der Nähe von Lobenstein habe ich mich über die Grenze geschmuggelt. Es waren<br />

ja schon die Besatzungszonen festgelegt. Es ging aber alles gut und so konnte ich mit dem<br />

Zug nach Leipzig fahren. Der Bahnhof war überfüllt. Am 8. November 1945 bin ich in Guben<br />

angekommen und lief gleich zu dem Haus in der Kupferhammerstraße, in dem meine Frau<br />

wohnte. Vor dem Haus saß meine Schwägerin in schwarzen Sachen und weinte, meine<br />

Schwiegermutter ist zwei Tage vorher verstorben.<br />

Von ihr erfuhr ich, daß sich meine Frau in Schleswig Holstein aufhält, sie hatte auch eine<br />

Postkarte mit der Adresse, so konnte ich sie gezielt suchen. Zunächst trat den Rückweg nach<br />

Bayreuth an, denn ich mußte mir meine Lebensmittelkarten holen, damit ich mich auf meiner<br />

Reise nach Schleswig Holstein verpflegen konnte.Ich fand eine Mitfahrgelegenheit auf einem<br />

Güterzug, der in den Norden fuhr. Dieser war beladen mit gespritzter Saat. Die<br />

Mitfahrgelegenheit haben auch noch andere genutzt und weil sie hungrig waren, haben sie von<br />

der Saat gegessen. Sie hatten sich schlimm den Magen verdorben. Der Zug fuhr bis Hamburg-<br />

Harburg und mit der Adresse in der Hand konnte ich sehr schnell meine Frau finden. Ihr ging<br />

es gut und sie arbeitete in einer Schneiderei.<br />

Wir blieben beide dort, wir wohnten in einem Zimmer im Haus eines Wehrmachtsoffiziers a. D.,<br />

bis im Dezember 1945 Züge zusammengestellt wurden, die Flüchtlinge aus dem Osten in ihre<br />

Heimat zurückbringen sollten. Auch wir haben uns gemeldet und so sind wir mit einem<br />

Zwischenstop bei Verwandten in Berlin, im Januar 1946 wieder in Guben angekommen. Es<br />

war bei der Ankunft zwar Sperrstunde, aber wir sind trotzdem mit unserem Koffer nach Hause<br />

gelaufen. Unser Haus war voller Flüchtlinge.<br />

In der Nacht stand die Polizei vor der Tür und fragten, ob ich in der Nacht nach Hause<br />

gekommen bin. Ich bejahte dies und sie sagten mir, ich soll mich am nächsten Morgen in der<br />

Mittelstraße bei der GPU melden. Man verhörte mich dort und letztlich stellte sich heraus, daß<br />

ich mit einem anderen Mann, der den gleichen Namen wie ich trug und Bannführer bei der HJ<br />

war, verwechselt wurde. Ab Mitte Januar 1946 habe ich wieder bei der Firma Quade begonnen<br />

zu arbeiten. Wir produzierten u. a. Schöpfkellen, Untersetzer für Bügeleisen und Plinzsteine.<br />

Der Verdienst betrug damals 180,-RM und zum Vergleich – ein Pfund Margarine kostete 300,-<br />

RM, ein Zentner Kartoffeln so ca. 1000,00 RM.<br />

Foto: Lösch<br />

8

Frau Schultz – Der Weg einer Gubenerin im 2. Weltkrieg<br />

Am 30.8.1921 wurde ich in Guben, Kupferhammerstraße 18, geboren. Ich habe noch 3<br />

Geschwister – einen Bruder und 2 Schwestern – ich bin die Zweitgeborene. Wir wohnten in<br />

einem Mietshaus, mein Vater arbeitete als Rottenführer bei der Eisenbahn und meine Mutter<br />

versorgte uns Kinder als Hausfrau. Meine Schulzeit war vom 1.4.1928 bis 1936. Ich ging in die<br />

Klosterschule in der Kirchstraße. Ich war in der Schule sehr gut, konnte aber das Lyzeum nicht<br />

besuchen, weil es sich meine Eltern nicht leisten konnten.<br />

Nach der Schulzeit habe ich als Hilfsarbeiterin in der Tuchfabrik Werner Wolf für 7,50 RM /<br />

Woche gearbeitet. Ich nähte die Nummern in die Tuche ein und erledigte Botengänge und<br />

Handlanger- sowie Reinigungsarbeiten. Später konnte ich für etwas mehr Lohn als Ausnäherin<br />

arbeiten, d. h. ich habe die Fehler in den Tuchen ausgebessert.<br />

Die Ehefrau von Herrn Wolf leitete eine Gymnastikgruppe. Dort habe ich regelmäßig und gern<br />

Sport getrieben. Auch war sie Vorsitzende beim Roten Kreuz und mußte Hilfsschwestern für<br />

den Einsatz in den immer zahlreicher werdenden Lazaretten werben.<br />

Ich meldete mich und ab 1941 arbeitete ich für ca. 6 Monate als Schwester in der<br />

Hindenburgschule, die ebenfalls als Lazarett umfunktioniert war. Anschließend war mein<br />

Einsatzort im Lyzeum (Grüne Wiese), bis im Februar 1945 Guben geräumt werden mußte. Die<br />

Ärzte und wir Schwestern fuhren zum Einsatz in ein Lazarett nach Berlin Tegel. Dieses wurde<br />

von englischen Fliegerbomben zerstört und wir setzten unsere Arbeit in einem Lazarett in<br />

Spandau bis 1945 fort.<br />

Mein Mann schrieb mir, daß die Russen immer näher kommen und ich soll zusehen, daß ich in<br />

den Westen komme. Ich befolgte diesen Rat und ging gemeinsam mit einer Krankenschwester<br />

und 8 verletzten Soldaten - einer davon war im Rollstuhl - Ende April 1945 zu Fuß von<br />

Spandau los Richtung Westen. In Falkensee haben wir den Zug bestiegen und sind Richtung<br />

Kyritz gefahren. Der Zug wurde von russischen Fliegern beschossen, es war ein schrecklicher<br />

Anblick. Säuglinge, die in den Gepäcknetzen schliefen, wurden getroffen. Der Zug fuhr nicht<br />

mehr weiter, weil die Lok einen Treffer bekam. Auf dem Nebengleis stand ein Güterzug in den<br />

wir die Toten und Verletzten reingelegt haben. Unterkunft für die Übernachtung haben wir in<br />

Lazaretten gefunden. Unterwegs haben wir in der Zeitung gelesen, daß immer da, wo wir<br />

zuvor Halt gemacht hatten, die Russen einmarschiert sind. Die sind uns quasi gefolgt.<br />

Mit einer neuen Lok ging es weiter nach Kyritz, wo wir in einen anderen Zug umgestiegen sind,<br />

der uns nach Schleswig Holstein brachte. Dort sind nur wir zwei Schwestern angekommen.<br />

Wir meldeten uns beim Roten Kreuz und wurden in Märkisch Osterholz im Krankenhaus<br />

eingesetzt. Dort lagen viele Patienten mit Malaria, Ruhr usw. Verwundete wurden in<br />

umliegende Lazarette und kleine Krankenhäuser verteilt.Mir wurde vom Roten Kreuz<br />

angeboten, für 2 Jahre nach Kanada zu gehen und dort verwundete deutsche Soldaten zu<br />

pflegen. Da ich aber wissen wollte, was aus meinem Mann geworden ist, habe ich abgelehnt.<br />

Im August 1945 wurde ich vom Roten Kreuz entlassen und ich nahm eine Stelle als Näherin<br />

an. Ich habe vorrangig Oberhemden genäht.<br />

Ende November 1945, plötzlich stand mein Mann im Geschäft, die Wiedersehensfreude war<br />

groß und wie wir wieder nach Guben zurückgekommen sind, hat ja mein Mann bereits<br />

berichtet.<br />

9

4. Eine Groß Breesenerin erzählt:<br />

Zeitzeugenbericht Fam. Wachshaus - anonym -<br />

Am 8. Februar 1927 wurde ich in Groß Breesen geboren.Mein Vater befand sich für 1-2 Jahre<br />

bei der Wehrmacht, wurde dann, noch während des Krieges, zur Bahn geholt und arbeitete<br />

dort als Weichensteller.Meine Mutter war Hausfrau und hat bei ihrer Schwester in Sembten in<br />

der Landwirtschaft mitgeholfen.Mein Bruder und ich sind von unserem Elternhaus im<br />

sozialistischen Sinne erzogen worden - mein Vater war SPD-Anhänger - und wir durften nicht<br />

in die HJ bzw. BDM.<br />

1933 wurde ich in Groß Breesen in die Grundschule eingeschult, besuchte diese bis zur<br />

4. Klasse und beendete die 8. Klasse an der Volkschule Groß Breesen. Es war eine schlimme<br />

Zeit. In einem Klassenraum wurden zwei oder drei Klassen von einem Lehrer unterrichtet. In<br />

diese Schule gingen nur Groß Breesener und Bresinchener Kinder. Unser Lehrer bis zur 4.<br />

Klasse war Lehrer Sparmann. Der war nazistisch eingestellt und ließ es mich manchmal ganz<br />

schön merken, daß er etwas gegen unsere Familie hat. Offensichtlich hat er die "Rechten"<br />

bevorzugt. In der Volksschule unterrichtete uns Lehrer Plenz. Ein netter Lehrer und von<br />

Neutralität gekennzeichnet. Er sang mit meinem Vater im Gesangsverein und hat mich immer<br />

beschützt.<br />

Nach dem Schulabschluß leistete ich mein Pflichtjahr bei meiner Tante in Sembten ab. Ich<br />

konnte dies bei ihr machen, weil sie 5 Kinder hatte, davon waren 3 noch klein und bin täglich 4<br />

km mit dem Fahrrad morgens hin und abends wieder nach Hause gefahren. Dort wohnen<br />

durfte ich nicht, mein Vater hat es mir nicht erlaubt. Ich bekam keine Lehrstelle und mußte in<br />

der Rüstungsproduktion arbeiten. Ich arbeitete bei der Hutfabrik Wilke in der Gasstraße. Dort<br />

wurden in einem Raum, der für die Rüstung freigestellt war, Schutzhauben für die Bevölkerung<br />

gegen Gasangriffe aus Wachstuch genäht. Die Bezahlung waren nur wenige Mark pro Woche<br />

und die Arbeitszeit ging von Montags bis Samstags 6:00 Uhr bis 16:00 Uhr.<br />

Als wir Ende Januar 1945 beobachteten, daß viele große Trecks durch unser Dorf liefen und<br />

diese immer mehr wurden, beschlossen meine Cousine mit Tochter und ich nach Bayern zu<br />

fahren. Ich hatte damals einen Freund, der in der Nähe von Ulm zu Hause war, bei dessen<br />

Eltern sind wir untergekommen. Die Fahrt mit dem Zug dorthin war noch relativ normal.Meine<br />

Eltern und mein Bruder - so erfuhr ich später - sind nach Halbe geflüchtet, haben alles gut<br />

überstanden und sind nach Groß Breesen zurückgekehrt. Im Herbst 1945 hat mich mein Vater<br />

dort abgeholt und wir sind nach Groß Breesen zurückgekommen. Wir mußten "schwarz" über<br />

die bereits bestehende Grenze.<br />

Ich habe dann in der Bürgermeisterei angefangen zu Arbeiten.<br />

Der Ehemann berichtet:<br />

Ich wurde in Wuttschdorf im Kreis Züllichau-Schwiebus am 30.1.1926 geboren. Mein Vater<br />

arbeitete dort als Melkermeister. 1939 begann er mit der Arbeit als Melkermeister auf dem Gut<br />

Groß-Breesen. Wir zogen dorthin und ich besuchte von 1939 bis 1941 dort die Schule.<br />

Ich lernte bei Lehmann in der Cockerillstraße für 3 Jahre den Beruf des Friseurs. Nach der<br />

Prüfung bekam ich den Einberufungsbefehl zum Arbeitsdienst nach Finsterwalde. Dort erhielt<br />

ich die Armeeausbildung mit Spaten. Wir haben Straßen für Panzer gebaut, Rüstungsmaterial,<br />

welches aus den Kampfgebieten eingesammelt und zurückgebracht wurde, sortiert. Der<br />

Arbeitsdienst ging 1 Jahr und als ich ca. 2 Wochen zu Hause war, mußte ich als Soldat nach<br />

Schwerin an der Warthe. Von dort aus ging ich als 17jähriger zum Einsatz nach Frankreich in<br />

der Nähe von Brest. Ich erhielt die Infanterieausbildung und wurde dann Funker in der<br />

Nachrichteneinheit.<br />

10

Bei der Invasion der Engländer in der Normandie wurde ich durch den Einsatz von Phosphor<br />

an den Beinen leicht verwundet und kam in das Lazarett nach Paris. Nach 2 - 3 Wochen<br />

Aufenthalt mußte ich wieder an die Front zur Sicherungseinheit für schwere Flak bei Morleau.<br />

Dort marschierten dann die Amerikaner mit Panzern auf und ich bin mit anderen Kameraden<br />

bei Nacht und Nebel Richtung Deutschland geflüchtet. Auf dem Weg habe ich meine<br />

Kameraden verloren und bin allein weitergelaufen, teils gerobbt. Ich sah eine Einheit, dachte,<br />

es wären Deutsche, und bin zu ihnen hingegangen. Es war aber eine amerikanische<br />

Nachschubkolonne, die mich bei sich aufnahmen. Sie behandelten mich, als ob ich zu ihnen<br />

gehörte, konnten mich aber nach 2 Tagen nicht mehr weiter mitnehmen und übergaben mich<br />

den Franzosen. Dort kam ich ins Gefängnis. Einen Fotoapparat, den ich bei mir hatte, nahmen<br />

sie mir weg, alles war voller Flöhe und ich wurde traktiert und geschlagen.<br />

Weil Frankreich keine kriegführende Macht war, mußten die deutschen Gefangenen, wir waren<br />

ca. 30 Mann, auf Anordnung der Amerikaner in amerikanische Kriegsgefangenschaft<br />

übergeben werden. Die brachten mich in ein Gefangenencamp, ein großes Zeltlager<br />

außerhalb von Cherbourg. Ein Kamerad, Eberhard Dehl aus Mannheim, sprach gut englisch<br />

und setzte sich bei den Amerikanern für mich ein. So konnte ich im Zeltlazarett als Sanitäter<br />

und Friseur arbeiten, fiel somit unter die Genfer Konvention und wurde mit PP - für<br />

geschütztes Personal - gekennzeichnet.<br />

Zeltlazarett Cherbourg Foto: privat<br />

Dieses Zeltlazarett wurde aufgelöst und wir kamen in ein amerikanisches Lazarett direkt in<br />

Cherbourg. Das war ein Komplex mit mehreren Häusern und Werkstätten. Es gab riesige Säle.<br />

In einem dieser Säle lagen ca. 50 Verwundete, alles Amerikaner. Wir wurden dort nicht<br />

bewacht. Die ca. 30 deutschen Gefangenen haben verschiedene Arbeiten gemacht wie<br />

Autoreparatur, Müllabfuhr, Reinigungsarbeiten und alles was anfiel. Ich arbeitete unter<br />

anderem als Verwalter und habe an die Gefangenen Wäsche, Seife usw. verteilt.<br />

Bei der Weihnachtsfeier 1944 wurden wir unterbrochen. Vor Cherbourg wurden Schiffe, mit<br />

Nachschub für die amerikanischen Truppen, von einem deutschen U-Boot versengt, es gab<br />

viele Verwundete und wir sollten helfen, diese zu versorgen. Wir brachten viele Soldaten, naß<br />

bis auf die Knochen und oftmals ziemlich schwer verletzt, in die Säle. Das war Schwerstarbeit,<br />

für Körper und Seele, Fahrstühle gab es nicht. Im Frühjahr wurden wir nach Antwerpen,<br />

Belgien, verlegt. Dort bekam ich eine Blinddarmentzündung und wurde von den Amerikanern<br />

in Lüttich operiert. Nach der Genesung wurde ich in ein Entlassungslager nach Marburg an der<br />

Lahn verlegt.<br />

Nach und nach wurde einer nach dem anderen in die amerikanische, englische oder<br />

französische Besatzungszone entlassen. Da ich ja aus dem "Osten" kam, hätte ich lange auf<br />

meine Entlassung warten können, da in die sowjetische Besatzungszone niemand entlassen<br />

werden durfte. Als ich gefragt wurde, wohin ich denn entlassen werden wolle, sagte ich: nach<br />

Mannheim. Mein Sani-Kameraden hatte mir die Adresse seiner Eltern in Mannheim gegeben<br />

und gesagt, ich könne mich dorthin wenden.<br />

11

Am 11. Dezember 1945 war der Tag meiner Entlassung aus Marburg nach Mannheim. Dort<br />

suchte ich die Eltern meines Kameraden auf, ihn selbst habe ich aber aus den Augen verloren.<br />

Seine Eltern nahmen mich auf und ich wohnte dort für 1 bis 2 Jahre. Ich meldete mich beim<br />

Arbeitsamt und arbeitete in dieser Zeit als Friseur.Ich wollte zu gern wissen, wie es meiner<br />

Mutter ging und machte mich auf den Weg nach Groß Breesen. Ich bin "schwarz" über die<br />

Grenze und es ging alles gut. Ich bin dann noch mal zurück, um meine Sachen abzuholen und<br />

nach Hause zurückgekehrt.<br />

5. Zeitzeugenbericht Fam. Hampel<br />

Frau Hampel<br />

Am 2. November wurde ich in Guben, Kaltenborner Str. geboren. Wir wohnten in einem<br />

Mietshaus mit 9 Parteien. Wir hatten eine Stube und eine Küche.Vom 1.4.1935 bis zum<br />

31.3.1943 ging ich in die Pestalozzischule, damals Volksschule. Unsere Fächer waren neben<br />

Rechnen und Schreiben Gesang, Handarbeit und viel Sport.<br />

Täglich hatten wir ca. 6 Unterrichtsstunden. Gerne habe ich im Chor der Schule mitgesungen.<br />

Im Sommer begannen wir mit der Schule 7:00 Uhr und im Winter begann die Schule 8:00 Uhr.<br />

Ab dem 10. Lebensjahr sind wir Mädchen in den BDM aufgenommen worden. Wir bekamen<br />

jeder eine Uniform, die aus Rock, Bluse, Halstuch, welches mit einem Lederkonten<br />

zusammengehalten wurde, und einer Velourslederjacke bestand. An den Veranstaltungen des<br />

BDM habe ich wenig teilgenommen, weil mich das alles nicht interessiert hat. Ich habe<br />

deswegen auch Ärger bekommen. Einmal hat mich der Jugendführer Sonntag früh aus dem<br />

Bett geholt, da sollte eine Veranstaltung im "Tivoli", eine Gaststätte im heutigen Gubin in der<br />

Nähe der Himmelsleiter, sein. Ich wollte dort nicht hin, aber alle, die nicht von sich aus kamen,<br />

wurden abgeholt.<br />

Jeden Monat einmal trafen sich die Jungen im Rahmen der HJ und die Mädchen innerhalb des<br />

BDM getrennt voneinander. Bei uns wurde dann von extra geschulten BDM-Führern erzählt,<br />

vorgelesen und gesungen.Nach der Schule ging ich nach Hause, meine Großmutter hat für<br />

uns 2 Mädels gekocht, meine Schwester ist zwei Jahre älter.<br />

Dann haben wir Schularbeiten gemacht und sind dann in unseren Garten gegangen, den wir<br />

zur Eigenversorgung bewirtschaftet haben. Da war immer zu tun, Gießen, Unkraut jäten usw.<br />

Oftmals haben wir nachmittags mit unseren Lehrern Kräuter gesammelt, die auf dem Boden<br />

unserer Schule getrocknet wurden. Auch sammelten wir Altpapier.Mein Vater war von 1939 bis<br />

1945 eingezogen, er war in Stalingrad und überlebte nur, weil er im Stab war. Nur dieser<br />

wurde gerettet. 1940 wurde meine Mutter schwer krank und mußte für etwa ein halbes Jahr in<br />

die Heilstätte Berlin Grünau. In dieser Zeit kümmerte sich unsere Tante um uns Mädels. Meine<br />

Mutter dachte, sie wird die Heimat nicht mehr wiedersehen, weil so viele Bomben in Berlin<br />

fielen.<br />

Ab 1.4.1943 mußte ich ein Pflichtjahr absolvieren. Das erste halbe Jahr arbeitete ich bei der<br />

Schwester von Fell-Herrmann in der Frankfurter Straße als Haushaltshilfe und<br />

Kindermädchen. Das 2. Halbe Jahr arbeitete ich bei Fam. Seidel in der Zweigertstraße im<br />

heutigen Gubin. Dort habe ich die 3 kleinen Kinder der Familie betreut und den Haushalt<br />

geführt. Mal Einkaufen, mal putzen, mal Abwaschen - dies waren meine Aufgaben. Der Vater<br />

der Familie war im Krieg, da konnte die Frau eine Hilfe gebrauchen, weil sie auch selbst<br />

gesundheitliche Probleme hatte.<br />

Die Arbeitszeit war von 7:00 bis 19:00 Uhr, das nannte man den "totalen Kriegseinsatz". Der<br />

Monatslohn betrug 10,00 RM pro Monat. Gewohnt habe ich zu Hause. Ab 1.4.1944 begann<br />

meine Lehre als Schneiderin bei Frau Geike in der Pestalozzistraße.<br />

12

Die Lehrzeit betrug 3 1/2 Jahre mit einem Lehrlingsgeld von<br />

2,00 RM im 1. Lehrjahr,<br />

24,00 RM im 2. Lehrjahr und<br />

48,00 RM im 3. Lehrjahr.<br />

Wir nähten für Kundschaft aus allen Schichten, ab und zu auch Änderungsarbeiten.<br />

Die Besuche der Veranstaltungen des BDM waren auch während der Lehrzeit Pflicht.<br />

Meine Lehre mußte ich aber am 14.2.1945 unterbrechen.<br />

Seit Mitte Januar konnten wir schon Flüchtlingsströme zum Beispiel aus dem Warthe-Land<br />

beobachten und haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie es weitergehen wird. Wir<br />

bereiteten uns auf den Tag vor, an dem auch wir flüchten müssen und nähten uns Säcke, in<br />

denen wir einiges von unserem Hab und Gut, wie Bettwäsche, Leibwäsche, Schuhe, Schmuck,<br />

Papiere, unsere Lebensmittelkarten usw. verstauen konnten. Dann kam der Räumungsbefehl<br />

und auch wir flüchteten aus Guben. Wir fuhren am 14.2.1945 gemeinsam mit einer Nachbarin<br />

und deren 2 Kindern mit dem Zug nach Cottbus. Unser Ziel war Bitterfeld, dort hatten unsere<br />

Nachbarn Verwandte.<br />

Auf dem Bahnhof in Cottbus angekommen, ging es zunächst nicht weiter. Der Bahnhof war<br />

bombardiert worden und man hatte Angst um die Züge. Wir mußten alle aussteigen und der<br />

Zug wurde aus dem Bahnhof gefahren. Nach ca. 6 Stunden hat sich die Lage soweit beruhigt,<br />

daß der Zug wieder in den Bahnhof geholt wurde und wir einsteigen konnten. Zwischenzeitlich<br />

kamen immer mehr Züge in Cottbus an mit Flüchtlingen, die auch weiter wollten. Der Zug war<br />

überfüllt, Kinder lagen oben in den Gepäcknetzen. Dann ging es über Falkenberg nach<br />

Leipzig. Der Zug konnte in Leipzig nicht in den Bahnhof hineinfahren, weil dort durch eine<br />

Bombe die Bahnhofsdecke in der Bahnhofshalle und auf den Gleisen lag. Wir mußten daher<br />

vor dem Bahnhof auf freier Strecke aussteigen. Ohne Bahnsteig war es ganz schön schwierig,<br />

die Waggons waren ganz schön hoch. Wir fanden dann mit Hilfe der Eisenbahner einen<br />

Anschlußzug nach Bitterfeld.<br />

Unsere Flüchtlingswohnung hatte 3 Zimmer. Die Kinder bekamen 1 Zimmer, die Erwachsenen<br />

1 Zimmer und das Gepäck brachten wir im Wohnzimmer unter, dort haben wir auch gegessen.<br />

Gehungert haben wir nicht, wir hatten unsere Lebensmittelkarten mitgenommen, später haben<br />

wir entbehrliche Sachen, wie Schmuck und Bettwäsche, beim Bauern gegen Lebensmittel -<br />

hauptsächlich Kartoffeln - eingetauscht.In der Nähe von Bitterfeld war ein Vorratslager der<br />

Wehrmacht, welches durch einen Bombenangriff brannte. Dort haben wir uns die brauchbaren<br />

Büchsen mit Lebensmitteln geholt.<br />

Bis September 1945 mußten wir in Bitterfeld verbleiben. Die Eisenbahnbrücke über die Mulde<br />

war zerschossen, wurde dann repariert und im September fuhr wieder der erste Zug über<br />

diese Brücke. Sachsen Anhalt, somit auch Bitterfeld, gehörte zur amerikanischen<br />

Besatzungszone. Schon bei der Java-Konferenz und später beim Potsdamer Abkommen<br />

wurde beschlossen, Sachsen Anhalt an die russische Besatzung abzugeben.<br />

Wir erlebten die Amerikaner geschniegelt und gebügelt und nach 6 - 8 Wochen, als es dann<br />

russische Besatzungszone wurde, war das ein Bild wie Tag und Nacht. Die Russen kamen mit<br />

ihren Panjewagen und hatten selbst oft nur Lappen um die Füße. Meiner Ansicht nach waren<br />

das meist Mongolen, kleine Männer, die sich korrekt verhalten haben. Auf dem Weg nach<br />

Hause, wurde der Zug auf freier Strecke kurz vor Falkenberg gestoppt. Die Russen haben alle<br />

Waggons kontrolliert und haben alle Männer ab 16 Jahre zum Arbeiten mitgenommen. Wohin<br />

sie gekommen sind und was aus ihnen geworden ist, ist nicht bekannt. Bei unserer Ankunft in<br />

Cottbus, es war schon am Abend, fuhr kein Zug mehr, und wir übernachteten im Keller einer<br />

Ruine in der Nähe des Bahnhofs. Wir mußten auf unser Gepäck achten, denn dort waren<br />

schon die Polen, die unbeachtete Gepäckstücke geklaut haben.<br />

13

Am nächsten Tag ging es im überfüllten Zug nach Guben in unsere alte Wohnung. Sie war heil<br />

geblieben und die Möbel waren auch noch drin. Nur war sie bewohnt mit Flüchtlingen von der<br />

Ostsiedlung, einer Frau mit ihren zwei Kindern. Die haben aber ohne weiteres die Wohnung<br />

frei gemacht und sind in den Keller gezogen. Dort haben sie noch einige Jahre gewohnt.<br />

Herr Hampel<br />

Ich bin im Dezember 1928 in Guben geboren. Wir wohnten in einem Einfamilienhaus in der<br />

Damaschkestraße zur Miete. Später sind wir in die Flemmingstraße gezogen. Meine<br />

Großeltern haben dieses Haus als kinderreiche Familie preisgünstig von der Stadt gekauft und<br />

an meine Eltern vererbt.<br />

Mein Onkel wohnte in der Nähe der Mückenbergkaserne, den haben wir ab und an besucht,<br />

dort war das 29. Infanterieregiment. Zum Tag der Wehrmacht sind wir auch zu den<br />

Festlichkeiten an der Mückenbergkaserne gegangen und haben dort aus der Gulaschkanone<br />

Mittag gegessen. Ich kann mich erinnern, daß wir mit Juden nichts zu tun hatten. Ich weiß nur,<br />

daß es im Königspark. Die Insassen waren ausschließlich Frauen mit Kindern, die im Januar<br />

1945 zu Fuß über die Flemmingstraße nach Jamlitz verbracht wurden. Diesen Treck habe ich<br />

beobachtet.<br />

1942 fielen in Guben drei Bomben. Eine zerstörte ein Haus in der Lindenstraße in<br />

Reichenbach, eine riß einen Krater auf eine Wiese zwischen Bahnhof und Reichenbach und<br />

die dritte schlug in der Nähe des Königsparks ein. Wir haben dem Räumungsbefehl nicht<br />

befolgt und beschlossen in Guben zu bleiben. Als mein Cousin und ich mal unterwegs waren,<br />

hat uns ein SS-Wehrkommando geschnappt und uns gesagt, wir müssen uns in der Gaststätte<br />

in Lübbinchen melden. Dort sagte man uns, wir sollen nach Lübben gehen und uns dort beim<br />

Wehrkreiskommando melden.<br />

In Lübben auf einer Kreuzung begegneten wir einem bekannten Flakhelfer, der uns zurief:<br />

"Der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, macht euch nach Hause". Wir sind durch den Wald bis<br />

nach Hause gelaufen. Nach zwei Tagen haben wir beschlossen doch zu flüchten, damit man<br />

uns nicht erschießt und wir sind zu Zehnt aufgebrochen. Meine Eltern, mein zehn Jahre<br />

jüngerer Bruder, mein Cousin mit seiner Mutter, zwei Tanten, ein Onkel und eine Cousine sind<br />

mit dem Handwagen aufgebrochen. Diesen haben wir beladen mit allem was man<br />

gebrauchen könnte, Hühner - die versorgten uns mit Eiern -, Kaninchen, Verpflegung, Tee,<br />

Kocher, Fahrräder usw. Der Wagen hatte bestimmt ein Gewicht von ca. 15 Zentner. Bei<br />

Pausen im Wald haben wir die Hühner am Wagen festgebunden, damit sie etwas herumlaufen<br />

und scharren konnten.<br />

3 Tage haben wir uns im Wald versteckt und die Front ist während dessen über uns<br />

hinweggerollt. Wir flüchteten nach Lübben und meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich<br />

quartierten uns in ein Einfamilienhaus ein, deren Bewohner auch geflüchtet sind. Die anderen<br />

haben jeweils auch eine Bleibe gefunden und wir blieben untereinander in Kontakt. Als Ende<br />

April der Kessel von Halbe zugemacht wurde, ging nichts mehr und wir beschlossen nach<br />

Guben zurückzukehren. Als zwei Tage später Lübben gebrannt hat, das war dann im März<br />

oder April 1945 machten wir uns alle auf den Weg nach Guben. Wir waren 1 1/2 Tage<br />

unterwegs. Übernachtet haben wir in Goyatz beim Bäcker.<br />

Unser Haus war vom Krieg, der noch nicht ganz vorbei war, verschont geblieben und während<br />

wir weg waren, haben unsere Nachbarn, es waren alte Leute, die sich der Strapazen der<br />

Flucht nicht aussetzen wollten, auf unser Haus aufgepaßt und unser Vieh, wir hatten Schweine<br />

und Ziegen, gefüttert. Nach der Kapitulation ging es an die Aufräumarbeiten. Alle im Alter ab<br />

14 Jahre mußten arbeiten gehen, um Lebensmittelkarten zu erhalten. Die Arbeit wurde uns<br />

vom Amt, deren Sitz in dem jetzigen Gebäude der Volkssolidaritat ist, zugeteilt. Dort mußte<br />

man sich vorher registrieren lassen.<br />

14

6. Erinnerungen von Frau Koschack<br />

Ich wurde am 02.01.1930 als Einzelkind im heutigen Gubin geboren. Wir wohnten an der<br />

Roonstraße. Mein Vater baute 1933/34 ein Haus für unsere Familie, zu der noch meine Oma<br />

gehörte. Dieser Hausbau war für meinen Vater eine sinnvolle Beschäftigung, um seine<br />

Arbeitslosigkeit zu überbrücken. Die Steine hierfür fertigte er selbst an. 1934 konnten wir das<br />

Haus beziehen. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft zu Hause, die meine Mutter führte. So<br />

baute sie Gemüse, wie z. B. Salat, Möhren, Kohl u. a. an und züchtete Geflügel, wie Enten,<br />

Gänse, Hühner sowie auch Schweine und Ziegen. Was wir von den Erträgen selbst nicht<br />

verbrauchten, boten meine Eltern auf dem Markt zum Verkauf an. Mein Vater bekam später<br />

eine Anstellung in der Hutfabrik. 1940/41 ließ Hitler die Kasernen Mückenberg und Moltke<br />

bauen. Dort fand mein Vater dann längerfristig Arbeit als Kesselschmied. Bei uns zu Hause<br />

fanden regelmäßig geheime Treffen statt, worüber ich aber nicht sprechen durfte. Mein Vater<br />

war Mitglied der KPD und traf sich mit gleichgesinnten Genossen. Ich fand einmal auf dem<br />

Boden eine versteckte KPD-Fahne, die mir meine Mutter ängstlich wegnahm und in Sicherheit<br />

brachte.<br />

Ich wurde im Jahr 1936 eingeschult. Alle Schüler mußten dem Jungvolk beitreten. Mit 10<br />

Jahren wurden wir im BDM aufgenommen. Dort fanden einmal in der Woche Heimatabende<br />

und organisierte Sportfeste statt. Die Sportveranstaltungen bereiteten mir Spaß, die<br />

Heimatabende weniger. So kam es, daß ich manchmal schwänzte. Das hatte aber Folgen. Bei<br />

dreimaligem Fehlen kam die Polizei nach Hause. Mir erging es so, und meine Mutter drohte<br />

mir damit, daß ich bei weiteren Fehlstunden von der Polizei mitgenommen werden würde. Nun<br />

ging ich regelmäßig zu den Veranstaltungen. Eine weitere, von der Schule geforderte Aktivität<br />

der Schüler war „Altstoffe sammeln“. Daran gingen wir mit großem Eifer. Wir sangen dabei das<br />

Lied "Lumpen, Knochen, Eisen und Papier, ... ja das sammeln wir". So zogen wir von Haus zu<br />

Haus. Montags lieferten wir die Altstoffe in der Schule ab und bekamen dafür Punkte, die am<br />

Jahresende zusammengezählt und ausgewertet wurden. Die Fleißigsten bekamen dann<br />

Preise als Anerkennung. In der Regel waren es Bücher. Ich selbst besitze zwei Bücher aus<br />

dieser Zeit (Heidi-Heimatroman).<br />

1944 wurde ich aus der Schule entlassen. Jetzt begann ein Pflichtjahr für alle Schüler - die<br />

Jungen wurden zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen und die Mädchen absolvierten ein<br />

Hauswirtschaftsjahr. Mein Vater wollte für mich eine andere Ausbildung. Er sagte: „Für die<br />

Bonzen arbeitest du nicht“. Da ich schon immer Kindergärtnerin werden wollte, begann ich<br />

eine Lehre als Kinderpflegerin in Forst. Um nicht täglich hin und her fahren zu müssen, wohnte<br />

ich in einem Heim.<br />

Mit 16 Jahren wurden alle Mädchen zum Arbeitsdienst eingesetzt. Dieser war für ein Jahr<br />

befristet, aber für alle Pflicht. Die Arbeit dieser Organisation bestand darin, Gehorsam und<br />

Pflichtbewußtsein auszubilden. Es wurde die Versorgung der Menschen übernommen.<br />

Feiertage wurde zum Anlaß genommen, um Militäraufmärsche im Stadion abzuhalten. Der 1.<br />

Mai wurde groß gefeiert. Es fanden Aufmärsche am Hamdorffplatz statt und Reden wurden<br />

gehalten. Hitler versprach den Menschen Arbeit und diese glaubten daran, wußten aber nicht,<br />

daß sie für die Kriegsrüstung arbeiten sollten.<br />

Als der Krieg ausbrach, waren alle Menschen kopflos. Meine Mutter sagte immer wieder:<br />

„Was soll bloß aus uns werden?“ Mein Vater wurde Ende 1944 zum Volkssturm eingezogen.<br />

Der Ausbruch des Krieges wurde damit erklärt, daß man Deutschland zurückerobern wolle.<br />

Die Beschüsse der Stadt wechselten zwischen Russen und Deutschen. Mein Vater hatte, wie<br />

andere auch, auf unserem Acker einen Bunker gebaut, in dem wir uns verstecken konnten.<br />

Plünderungen und Vergewaltigungen von Deutschen und Russen waren an der<br />

Tagesordnung. Meine Tante gab sich freiwillig hin, um mich zu schonen. Anfang 1945 wurde<br />

die Zivilbevölkerung vertrieben. Die Deutschen rückten nach und die Russen wollten<br />

verhindern, daß Geheimnisse an sie preisgegeben werden.<br />

15

Die Russen forderten uns auf, hinter den Frontabschnitt zu gehen und so kamen wir nach<br />

Crossen-Thiemdorf und wurden auf einem Bauernhof aufgenommen. Dort waren polnische<br />

Zwangsarbeiter, die vom Gutsherren schlecht behandelt wurden. So kam es dazu, daß sie sich<br />

dafür an ihm rächten, indem sie einige Tiere töteten und so dem Bauern Schaden zufügten.<br />

Uns ging es dagegen gut. Als wir Ende April 1945 in die Heimat zurückkamen, fanden wir<br />

unser Haus einigermaßen unversehrt wieder. Die Fenster waren zerschlagen und einige Türen<br />

fehlten. Diese fanden wir dann aber in der näheren Umgebung wieder. Der Zusammenhalt mit<br />

den Nachbarn hatte sich vertieft, die Hilfsbereitschaft war gewachsen. Ende Mai wurden wir<br />

von den Polen in den westlichen Teil Gubens getrieben.<br />

Es galt eine Sperrstunde ab 22:00 Uhr, die wir aber nicht befolgten. Wir nutzten die Dunkelheit,<br />

um auf den Feldern Kartoffeln und Gemüse zu stehlen. Am Tage versuchten wir, durch<br />

Gelegenheitsarbeiten etwas Geld zu verdienen. So halfen wir auch, Tote von den Straßen<br />

wegzuräumen und zu beerdigen. Wer gearbeitet hat, bekam Marken, mit denen man ½ Brot<br />

erwerben konnte. Mein Vater war in tschechische Kriegsgefangenschaft geraten. Als er<br />

zurückkam sagte er, daß die Tschechen die Schlimmsten waren. Wir aber waren froh, daß er<br />

lebend nach Hause zurückgekommen ist. Ein Erlebnis werde ich nie vergessen. In der<br />

Nachbarschaft wurde ein Junge geboren, mit einem auffälligen Äußeren - er hatte weiß-blonde<br />

Haare und rote Augen. Eines Tages war dieses Kind verschwunden und keiner hatte eine<br />

Ahnung, wo es abgeblieben ist. Ich bin mir sicher, daß man dieses Kind ins KZ gebracht hat,<br />

wie so viele auch, die nicht dem Idealbild eines Deutschen entsprachen. Es tauchte auch nie<br />

wieder auf.<br />

7. Erinnerungen von Frau Welkisch und Tochter<br />

Am 17. Juni 1913 wurde ich in Guben in der Einbeckenstraße geboren. Hier hatten wir ein<br />

Haus, in dem ich mit meinen Eltern und meinem Bruder wohnte. Mein Vater arbeitete in der<br />

Tuchfabrik Lehmanns Wwe. & Sohn als Zwirnmeister, dort wurde das Garn für die Tuche<br />

produziert. Meine Mutter war Hausfrau, wir besaßen viel Ackerland und wir bewirtschafteten<br />

dieses mit Kartoffel- und Getreideanbau, auch Ziegen und Hühner haben wir gehalten.<br />

1919 wurde ich in der Osterbergschule eingeschult. Nach der Schule mußten wir Kinder viel im<br />

Haus und auf dem Acker helfen. Das habe ich immer gern gemacht. Vom 16. Lebensjahr an<br />

bis zu meiner Heirat arbeitete ich in der Hutfabrik Lißner in der Garnitur. Dort hat es mir sehr<br />

gut gefallen, es war ein sehr gutes Arbeitsklima. Mein Elternhaus wurde im Krieg 1945 leider<br />

zerstört.<br />

1934 / 1935 habe ich geheiratet und zog zu meinem Mann und den Schwiegereltern in die<br />

Triftstraße. Sie hatten dort ein eigenes Haus und ein großes Grundstück, das bis zum<br />

Bismarckturm verlief. Ein kinderloses, älteres Ehepaar aus Berlin, denen Guben nach einem<br />

Baumblütenfest sehr gefallen hat, wohnte noch mit in dem Haus. Im Laden vom Juden Hirsch<br />

sind wir immer einkaufen gegangen. Der war immer sehr nett und hat uns gut bedient. Auch im<br />

Kaufhaus Wolf und Grimmer, deren Geschäftsführer ein Jude war, haben wir gern eingekauft.<br />

1937 wurde meine Tochter geboren und ich gab meine Arbeit, der ich seit meinem 16.<br />

Lebensjahr nachging, auf.Mein Mann arbeitete vor dem Krieg als Schlosser bei der Firma<br />

Heinze in der Uferstraße. Später war er bei Borsig als Eisendreher beschäftigt, bis er noch<br />

kurz vor Kriegsende zum Volkssturm geholt wurde. Er kämpfte in Groß Gastrose und geriet<br />

dort in russische Gefangenschaft. Im Gefangenenlager in Sorau hat ihm ein Russe oft<br />

geholfen. Er nahm ihn mit in den Keller und sie unterhielten sich. So brachte er ihn auch mit<br />

seinem Freund, der ebenfalls in russischer Gefangenschaft war, zusammen. Er sagte ihnen,<br />

wie sie zusammen nach Guben und über die Neiße gehen können.<br />

16

Es ist auch alles gut gegangen. Eine Zeit lang war er noch im Quarantänelager, das in den<br />

Borsig-Baracken eingerichtet war. Wir gingen oft dorthin und schoben ihm etwas zu Essen<br />

durch den Zaun. Mein Sohn wurde im Januar 1945 geboren.<br />

Die Tochter erzählt weiter<br />

An die Schulzeit habe ich keine Erinnerungen. Die "kleinen Leute" haben sich nicht gegen<br />

irgendetwas aufgelehnt. Hitler hat Arbeit geschaffen und alle waren zufrieden - bis zum<br />

Kriegsausbruch. Radio hören war verboten. Da wir einen Volksempfänger besaßen, haben<br />

meine Eltern nachts heimlich Radio gehört, der Sender "Radio London" brachte immer die<br />

neuesten Kriegsberichte von der sich nähernden Front.<br />

Am 6. Februar 1945 kam der Aufruf, daß Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern Guben<br />

verlassen müssen. Auf dem Bahnhof wurde ein Zug zusammengestellt, der nach Finsterwalde<br />

fahren soll. Am 9. Februar 1945 brachte mein Vater uns - meine Mutter, mein Bruder, der<br />

gerade 3 Wochen alt war, und mich - zum Bahnhof.<br />

Wir hatten einen Kinderwagen und ein paar Sachen dabei. Mein Vater blieb in Guben. Der Zug<br />

war vollkommen überfüllt. Wir wurden nach Finsterwalde gebracht und bei der Firma Kellberg<br />

mit vielen anderen Leuten im Gemeinschaftsraum untergebracht. Ich erinnere mich an einen<br />

Mann, der an einem Tisch mit schwachem Licht saß und die Leute registrierte und<br />

beaufsichtige.<br />

Die Firma Kellberg war eine Schwedische Firma und befaßte sich mit Schweißtechnik. Auf<br />

dem Dach des Gebäudes war ein Kreuz und eine schwedische Fahne, was bedeutete, daß<br />

das Haus nicht bombardiert wurde. Die Mutter erinnert sich, daß ihr eine Schwester auf die<br />

Frage, ob sie etwas Milch für ihr Baby bekommen könnte, zur Antwort gab: Die hätten sie sich<br />

schon von zu Hause mitbringen müssen. Später wurden wir in einem großen<br />

Mehrfamilienhaus untergebracht. Unten war eine Eisenwarenhandlung. Wir wohnten in der 4.<br />

Etage unterm Dach. Es waren sehr nette Leute im Haus. Jemand gab uns eine Schwinge aus<br />

Korb, in die meine Mutter meinen kleinen Bruder legen konnte. Es war oft Fliegeralarm und wir<br />

mußten die 4 Treppen runter in den überfüllten Keller. Eine Familie aus dem Haus sorgte<br />

sogar dafür, daß mein Bruder die Nottaufe erhielt und lud uns hinterher zu Kaffee und Kuchen<br />

ein und hat uns so eine kleine Feier ermöglicht.<br />

Meine Großeltern wurden nach Kemmen, in der Nähe von Calau, evakuiert und erfuhren, daß<br />

wir uns in Finsterwalde befinden. Eines Tages kam dann mein Großvater, er hatte uns in<br />

Finsterwalde glücklicher Weise gefunden. Es war gerade wieder ein Bombenangriff und ich<br />

erinnere mich an Tiefflieger, höllischen Lärm und daß die Flügeltüren im Flur hin und her<br />

flogen. Wir hielten uns im Flur auf, in den Keller gingen wir nicht, weil er völlig überfüllt war.<br />

Ich habe schrecklich geheult und mich unter dem Jackett von meinem Großvater verkrochen.<br />

Der Großvater sagte: "hier bleibt ihr nicht" und nach ein paar Tagen konnte er uns mit nach<br />

Kemmen in ihre Unterkunft, einem Bauernhof holen. Der Bauernhof lag etwas abseits vom<br />

Dorf und wir hatten es dort ruhiger. Der Landwirt hielt täglich mit seinem Fernglas Ausschau.<br />

Eines Tages, etwa 3 Wochen vor Kriegsende, sah er am Horizont, daß die Russen im<br />

Anmarsch waren. Die meisten Dorfbewohner flüchteten aus Angst in den Wald. Meine Mutter<br />

wollte nicht flüchten und somit blieben wir dort. Die Russen besetzten das Dorf. Rings um das<br />

Bauerngehöft wurden Flakgeschütze in Stellung gebracht. Wir erlebten, wie die Russen ein<br />

deutsches Flugzeug abschossen. Der Opa von dem Bauerngehöft wurde mit der Situation<br />

nicht fertig und erschoß sich in der Scheune. Man gab uns noch ein Papier, auf dem bestätigt<br />

wurde, daß er Selbstmord beging. Die Russen gaben uns zu verstehen, daß es nicht gut wäre,<br />

wenn wir dort blieben und halfen uns noch, einen Handwagen zu beladen. So zogen wir ins<br />

Dorf. Dort warteten wir bis der Krieg zu Ende war. Nach Kriegsende verabredeten sich alle<br />

Gubener, die dort in der Nähe waren und stellten einen Treck zusammen. Zu Fuß machten wir<br />

uns auf den Weg nach Guben. Bei Cottbus übernachteten wir in irgend welchen Baracken und<br />

am nächsten Tag kamen wir ohne weitere Vorkommnisse in Guben an.<br />

17

Die Brücken waren zerstört, auch die Achenbachbrücke und wir mußten mit dem Kinderwagen<br />

über einen sehr wackeligen Brettersteg. Ich hatte große Angst und klammerte mich am<br />

Kinderwagen fest, denn rechts und links war alles vermint. Über die Grüne Wiese liefen wir zu<br />

unserem zu Hause in die Triftstraße und unterwegs kann ich mich an ein Haus erinnern, daß<br />

aussah wie eine Puppenstube, es fehlte die gesamte Vorderfront. Vor unserem Haus war ein<br />

Panzer gesprengt worden, ein großes Teil davon lag im Zimmer der Großeltern. Ansonsten<br />

war das Haus unversehrt. Auf dem Küchentisch stand Mutters bestes Geschirr. Auf den<br />

Tellern lagen noch ein paar Kuchenkrümel, die ich noch aufgesammelt habe. Große<br />

Plünderungen hatten wir nicht zu beklagen, nur eine Uhr und ein Teppich fehlten. Bei einem<br />

späteren Besuch im Ostteil Gubens bei früheren Nachbarn aus der Triftstraße hat meine<br />

Mutter ihre Uhr und ihren Teppich in deren Wohnung vorgefunden. Die Uhr hatte ein<br />

besonderes Merkmal und diese hat sie dann auch mitgenommen.<br />

Bei unserer Rückkehr war es bereits Anfang Mai und meine Mutter beeilte sich, den Garten<br />

umzugraben, um schnell noch etwas zu säen, denn wir brauchten ja etwas zu essen. Ein<br />

schreckliches Erlebnis war auch, als wir eines Tages sahen, wie nebenan Steine und ein Bein<br />

durch die Luft flogen. Es war jemand auf eine Mine getreten und wir denken heute, daß es<br />

großes Glück war, daß uns damals nichts passierte. Wir wohnten ja, wie schon gesagt, an den<br />

Gubener Bergen in der Nähe des Bismarckturms und diese waren vermint. Deshalb wurden<br />

sie von den Polen "Todesberge" genannt. Die Russen haben an uns Kinder Brot mit Zucker<br />

verteilt. Ich war sehr schüchtern und traute mich nicht meine Hand danach auszustrecken.<br />

Täglich bekamen wir für meinen kleinen Bruder 1/4 Liter Milch zugeteilt und ich stand gerade<br />

mit der Milchkanne am Laden an, als eine Frau angelaufen kam und schrie: Wir müssen raus,<br />

wir müssen raus!<br />

Ich lief weinend, ohne Milch zu meiner Mutter, die auf dem Berg in unserem Garten arbeitete.<br />

Sie dachte erst ich habe die Milch verschüttet, aber als wir auf den Hof kamen stand schon ein<br />

Pole dort mit dem Gewehr auf den Boden gerichtet. Er gab uns 10 Minuten Zeit, Haus und Hof<br />

zu verlassen. Wir packten schnell ein paar Habseligkeiten auf einen Handwagen zusammen<br />

und ich bekam, trotz großer Hitze, dicke Strümpfe, Wintermantel und alles, was ging,<br />

angezogen. Meine Mutter hängte noch einen Topf an den Handwagen um für uns etwas<br />

kochen zu können. Am Berg hatten wir die erste Kontrolle und alles, was den Polen gefiel<br />

nahmen sie uns weg. Aber den Kochtopf ließ sich meine Mutter nicht wegnehmen. Sie sagte,<br />

den brauche ich für die Kinder. Nun war der Wagen wesentlich leichter. Auf einer<br />

Behelfsbrücke überquerten wir die Neiße. Auf der anderen Seite angekommen, irrten wir bis<br />

zum Abend durch Guben. Es war ein sehr heißer Tag, wir wußten nicht wohin, Verwandte<br />

hatten wir hier nicht. Abends schickte man uns in Liehr’s Hotel in der Bahnhofsstraße (neben<br />

der Glaserei Dulitz). Irgendwann wurden wir in der Altsprucke in dem Tanzsaal einer<br />

Gaststätte untergebracht. Der Saal war ringsum mit Stroh ausgelegt. Eine Frau hat dort ihr<br />

Baby bekommen. Es waren schlimme Zustände. Zu Essen gab es Pellkartoffeln mit einer<br />

Soße, welche aus in Wasser aufgelöstem Käsepulver bestand. Beim Anstehen zum Essen sah<br />

ich bei dem Mädchen, das vor mir stand, daß der ganze Kopf voller Läuse war.<br />

Im September bekamen wir dann eine Einweisung in ein Borsig-Haus am Finkenhebbel. Dort<br />

wohnten viele Berliner, die bei Borsig gearbeitet haben. Diese wurden wohl wieder nach Berlin<br />

geschickt. Wir bewohnten zwei Stuben, eine Küche und eine Kammer mit 8 Personen. Meine<br />

Mutter, mein Bruder, ich, die Großeltern beiderseits und später kam mein Vater, der aus der<br />

Kriegsgefangenschaft heimkehrte und eine 3wöchige Quarantänezeit hinter sich gebracht<br />

hatte, noch dazu. Ein mir unbekannter alter Mann wohnte auch noch dort in der Kammer.<br />

18

8. Ich arbeite als Wirtschafterin auf dem<br />

Gubener Flugplatz<br />

Zeitzeugenbericht von Frau Erna Riemer<br />

Ich wurde als letztes von 9 Kindern am 25.06.1914 in Wiesenthal, in der Nähe von Sorau-<br />

Sommerfeld, geboren. Bereits im frühen Kindesalter verstarben 5 meiner Geschwister. Wir<br />

bewohnten in einem Mietshaus eine Wohnung mit 2 Zimmern. Wir 4 Kinder teilten uns ein<br />

Zimmer, unsere Eltern bewohnten das andere Zimmer, in diesem wurde auch gekocht. 1920<br />

oder 1921 wurde ich in Grünaue (Schere) eingeschult. Nach 8 Jahren Schulbesuch, so<br />

1928/1929 kam ich aus der Schule und machte danach 1 Jahr Zwangspause, da ich sehr<br />

zierlich und schlank und somit nicht arbeitsfähig war. Ich unterstützte in diesem Jahr tatkräftig<br />

meine Mutter im Haushalt, sie war auf einem Gut in Wiesenthal als Landarbeiterin tätig. Mein<br />

Vater arbeitete in der Kohlegrube in Teublitz als Bergbauarbeiter.<br />

Auf dem Dorf gab es keine Möglichkeit, eine Lehre zu beginnen, außerdem wurde das Geld<br />

gebraucht und so ging ich in Anstellung bei Dr. Bennewitz. Er hatte eine Ziegelei und ich<br />

arbeitete bei ihm als Hausmädchen und betreute die Kinder der Familie für ca. 3 1/2 Jahre. Die<br />

Ziegelei wurde geschlossen und ich bemühte mich um neue Arbeit. Ich fand eine neue<br />

Anstellung als Hausmädchen für ein halbes Jahr auf einem Gutshof in Lindo-Grode. Im April<br />

1933 ging ich nach Guben zu meiner älteren Schwester. Sie arbeitete bereits bei Lina Naschke<br />

als Gemüsebäuerin. Ich begann eine Anstellung bei Fritz Winkler, der mich als<br />

Gemüsegärtnerin beschäftigte. Mein Monatslohn betrug 20,00 RM. Kost und Logis waren aber<br />

frei. Das Zimmer teilte ich mir mit einer Mitbewohnerin. Dies war eine anstrengende Zeit,<br />

frühzeitig aufstehen und ein langer Arbeitstag waren an der Tagesordnung - so 12 bis 14<br />

Stunden. Nach 4 ½ Jahren habe ich meine Anstellung gekündigt, da ich bereits eine neue<br />

Stelle bei Dr. Kleemann als Hausmädchen sicher hatte. Herr Winkler wollte mich gar nicht<br />

gehen lassen, aber Dr. Kleemann hat besser bezahlt und so fing ich bei dem Arzt für Hautund<br />

Geschlechtskrankheiten an zu arbeiten.<br />

Ich versorgte den Haushalt in seiner Wohnung, Berliner Straße. Auch machte ich in seiner<br />

Praxis sauber, die ebenfalls in der Berliner Straße war, aber dort, wo jetzt die Apotheke ist. Bei<br />

Dr. Kleemann hatte ich ein Zimmer für mich allein. Der Lohn betrug 50,00 RM, Kost und Logis<br />

hatte ich auch frei und zu Weihnachten und zum Geburtstag erhielt ich von ihm Geschenke. 5<br />

Jahre arbeitete ich bei ihm und fing dann 1942/43 - ich war so 28 oder 29 Jahre alt - auf dem<br />

Gubener Flugplatz beim Fliegerhorst als Putzfrau an zu arbeiten. Dort hatte ich auch meine<br />

Unterkunft. Nach wenigen Wochen kam ich in die Gefolgschaftsküche und habe als<br />

Küchenhelferin Kartoffeln geschält und abgewaschen. Zu dieser Zeit habe ich dann bei meiner<br />

Schwester in der Triftstraße (heute Gubin) gewohnt.<br />

Wenig später wurde ich als Wirtschafterin im Fliegerlehrlingsheim eingesetzt. Dort machte ich<br />

sauber und bereitete das Frühstück und das Abendbrot für die Lehrlinge zu. Später wurde ich<br />

in der Truppenküche eingesetzt, habe dort auch wieder abgewaschen und Essen vorbereitet.<br />

Gekocht haben dort 2 angestellte Köche. Wie hoch mein Verdienst war, weiß ich nicht mehr,<br />

aber es war mehr als bei Dr. Kleemann und mehr Freizeit hatte ich auch. 1945 gab es<br />

zunehmend Fliegeralarm. Wir erhielten bereits unsere Papiere, arbeiteten aber weiter, wir<br />

hatten da wenigstens etwas zu Essen. Eines Sonntags, als wieder einmal Fliegeralarm war,<br />

ich arbeitete gerade mit den anderen Kollegen in der Küche, berieten wir uns und<br />

beschlossen, ab Montag nicht mehr arbeiten zu gehen. Als der Räumungsbefehl<br />

bekanntgegeben wurde, wollten wir nicht gehen. Meine Schwester und ich sind durch den<br />

Garten gegangen bis zum Gehöft von Maler Gersdorf und haben uns mit einigen anderen<br />

Leuten bei ihm im Keller versteckt. Als die Russen kamen und uns im Keller entdeckten,<br />

nahmen sie 2 Männer mit, die mit uns im Keller hockten. Während der Kämpfe gingen die<br />

Besitzansprüche unseres Gebietes dauernd hin und her. Als die Deutschen das Gebiet<br />

19

zurückerobert hatten, kamen die beiden Männer zurück und sagten zu uns: "Jetzt aber raus!“<br />

Ich packte ein paar Sachen auf mein Fahrrad und wir - Frau Pilz mit ihren 2 Töchtern, Herr und<br />

Frau Lehmann, Frau Gersdorf, Herr Pilz, meine Schwester und ich - verließen Guben in<br />

Richtung Schenkendöbern. Der Weg war sehr matschig und rechts und links neben der Straße<br />

hat es gebrannt. Es waren viele Menschen unterwegs. In einer Feldscheune haben wir auf<br />