Modulhandbuch ITEC V02 - Leuphana Universität Lüneburg

Modulhandbuch ITEC V02 - Leuphana Universität Lüneburg

Modulhandbuch ITEC V02 - Leuphana Universität Lüneburg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

College<br />

<strong>Leuphana</strong> Bachelor<br />

<strong>Modulhandbuch</strong><br />

Minor Industrietechnik (<strong>ITEC</strong>)<br />

<strong>Lüneburg</strong>, Januar 2009

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

<strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong> – College<br />

Studiengangsleiter<br />

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Adami (adami@uni.leuphana.de)<br />

Prof. Dr. Hans-Heinrich Schleich (schleich@uni.leuphana.de)<br />

Department Automatisierungs- und Produktionstechnik<br />

<strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong><br />

Scharnhorststrasse 1, D-21335 <strong>Lüneburg</strong><br />

Tel. : 04131 677 5315<br />

Fax : 04131 677 5300<br />

2

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Minor Industrietechnik: Technik für Nichttechniker<br />

Der Minor Industrietechnik bietet einen Überblick über die wichtigsten Techno-logien und technikorientierten Prozesse<br />

in der produzierenden Industrie. Mit diesem Angebot richtet er sich besonders an Studierende, die nicht technikerfahren<br />

sind und keinen technischen Major belegt haben.<br />

Ziel: Technik verstehen, beurteilen und bewerten<br />

Hauptziel des Minors Industrietechnik an der <strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong> ist die Vermittlung des technischen<br />

Grundverständnisses für nichttechnische Berufe, die in unserer hoch technisierten Gesellschaft mit zunehmender<br />

Häufigkeit technische Aspekte in die Reflexion von Wirkzusammenhängen und die Ableitung von Handlungsoptionen<br />

einbeziehen müssen. Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, in den wichtigsten technischen Disziplinen im<br />

Kontext industrieller Systeme zu arbeiten.<br />

Profil: Relevante Technik in Industrieunternehmen<br />

In Ihrem Studium machen Sie sich mit den technologischen Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und<br />

Automatisierungstechnik vertraut und erwer-ben fundierte Kenntnisse im Bereich der Informations- und<br />

Kommunikations-technologie. Darüber hinaus arbeiten Sie sich in die industriellen Kernprozesse Supply Chain<br />

Management, Entwicklung/Technologiemanagement und indust-rielle Produktion ein.<br />

So bietet der Minor einen umfassenden Überblick über technologische Prozesse und einen Querschnitt durch die<br />

einschlägigen Ingenieurdisziplinen. Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den wichtigen ingenieur- und unternehmensrelevanten<br />

Themenfeldern. Sie erarbeiten sich die Grundlagen praxis-orientierter Kompetenz in einem<br />

technischen Umfeld.<br />

Die erforderlichen fachlichen Grundlagen werden in den Modulen des Minors gelehrt. Voraussetzung für das Studium<br />

des Minors Industrietechnik ist neben den durch das <strong>Leuphana</strong>-Semester gelegten Grundlagen in Mathematik vor<br />

allem ein offenes und vorbehaltfreies Grundinteresse an technischen Frages-tellungen<br />

Empfohlene Studienkombinationen: Der Major empfiehlt und genehmigt<br />

Der Minor Industrietechnik ist für die Kombination mit nichttechnischen Majors aus den Bereichen Wirtschaftsrecht,<br />

Wirtschaftspsychologie, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik/Wirtschaftsinformatik,<br />

angewandte Kulturwissenschaft, Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Umweltwissenschaften vorgesehen und ergänzt in<br />

dieser Kombination das fachspezifische Studium um technische Aspekte.<br />

Warum soll ich <strong>ITEC</strong> studieren?<br />

Deutschland ist ein Hochtechnologieland. Technik ist überall und prägt in unterschiedlicher<br />

Intensität nahezu alle Lebensbereiche.<br />

Ein Grundverständnis für Technik und der durch sie bestimmten Prozesse erleichtert die<br />

gesamthafte Reflexion und Ableitung von Handlungsoptionen auch bei geistes-, sozial- oder<br />

wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen.<br />

Deutschland ist eine Industrienation, die sich im offenen, globalen Wettbewerb behaupten muss.<br />

Neben Politik und Ökonomie sind Technik und Logistik entscheidende Gestaltungsparameter.<br />

Diskussionen über Klimaschutz und Nachhaltigkeit führt man kompetenter, wenn man auch<br />

technische Zusammenhänge beurteilen kann.<br />

Der Arbeitsmarkt für technische Berufe bietet erstklassige Chancen. Nutzen Sie das Major/Minor-<br />

Konzept des <strong>Leuphana</strong> Bachelors zum Aufbau einer attraktiven Position für Ihren Berufseinstieg.<br />

Technologie Campus Volgershall: Department Automatisierungs- und Produktionstechnik<br />

Der Minor Industrietechnik wird vom Department Automatisierungs- und Produktionstechnik angeboten. Das<br />

Department befindet sich auf dem Technologie-Campus Volgershall in <strong>Lüneburg</strong>. In dem großzügigen Neubau sind<br />

alle Seminarräume und Labore sowie die Büros der Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

3

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

untergebracht. Außerdem gibt es dort eine Bibliothek mit umfangreicher technischer Literatur sowie eine Mensa und<br />

eine Cafeteria.<br />

Im Kern des Gebäudes befindet sich die Maschinenhalle mit zahlreichen modernen Produktionsmaschinen und<br />

Automatisierungsanlagen. Weitere Labore mit hochwertiger technischer Ausstattung befinden sich im Umfeld der<br />

Maschinenhalle.<br />

Das Department umfasst derzeit 10 Professoren, die mit ihren Denominationen die Hauptbereiche der<br />

Automatisierungs- und Produktionstechnik abdecken.<br />

Übergänge: Masterstudium auf Wunsch auch mit Engineering Fokus<br />

Der erfolgreiche Abschluss eines Studiengangs mit dem Minor Industrietechnik schafft die Zugangsvoraussetzung für<br />

einen Masterstudiengang. Die <strong>Leuphana</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Lüneburg</strong> bietet passende weiterführende Masterstudiengänge<br />

an, z.B. das interdisziplinäre Masterstudium „Management and Engineering“. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach<br />

einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit berufsbegleitend den weiterbildenden Studiengang „Manufacturing<br />

Management“ (Master of Business Administration, MBA) zu belegen.<br />

Weitere Informationen: Wir stehen Rede und Antwort<br />

Detaillierte Informationen zum Minor Industrietechnik erhalten Sie im Internet unter www.leuphana-ing.de. Dort<br />

finden Sie Informationsdokumente mit ausführlichen Darstellungen der Studieninhalte, Studienbedingungen,<br />

Berufschancen für Ingenieure und Wirtschaftsingenieure und vieles mehr.<br />

Fachspezifische Fragen zu Studieninhalten und Kombinationsmöglichkeiten und Studienfachberatung über die<br />

Minorverantwortlichen<br />

Prof. Dr. Wilfried Adami (adami@uni.leuphana.de)<br />

Prof. Dr. Hans-Heinrich Schleich (schleich@uni.leuphana.de)<br />

4

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

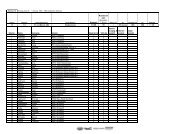

Modulübersicht Minor Industrietechnik (<strong>ITEC</strong>)<br />

Semester<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

Supply Chain<br />

Management<br />

Entwicklung und<br />

Technologiemanagement<br />

Industrieproduktion<br />

Informations- und<br />

Kommunikationstechnologien<br />

Elektro- und<br />

Automatisierungstechnik<br />

Maschinenbau<br />

Industrielle Prozesse<br />

Technologiegruppen<br />

Minor <strong>ITEC</strong>: 6 Module, in denen die wichtigsten Technologiebereiche und industriellen Prozesse erörtert werden.<br />

5

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Modulbeschreibungen<br />

Modulbezeichnung Maschinenbau<br />

Nummer<br />

Modulschlüssel Mi-Ind-1<br />

Modulverantwortliche/r<br />

Prof. Dr.-Ing. Marco Linß<br />

Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Marco Linß<br />

Zum Modul gehörende<br />

Lehrveranstaltungen<br />

Inhalte/<br />

Standards<br />

Maschinenbau (MB) (Vorlesung, Übungen, Praktikum), 4 SWS<br />

Das Modul vermittelt Grundlagenkenntnisse zu folgende Gebieten des Maschinenbaus:<br />

Werkstoffkunde,<br />

Technische Mechanik,<br />

Konstruktion,<br />

Fertigungstechnik,<br />

Fertigungsmesstechnik,<br />

Werkzeugmaschinen,<br />

Qualitätsmanagement.<br />

Qualifikationsziele Ziele des Moduls ist die Erlangung von grundlegenden Kenntnisse des Maschinenbaus, seiner wesentlichen<br />

Teilgebiete und deren Verknüpfungen bzw. Abhängigkeiten<br />

Fachkompetenz - Kenntnisse über die Grundlagen im Maschinenbau<br />

- Erkennen der Zusammenhänge zwischen Konstruktion und Fertigung bzw. Kontrolle von Bauteilen<br />

Methodenkompetenz<br />

- Erarbeitung fachfremder Themengebiete<br />

- Darstellung von Untersuchungsergebnissen<br />

Sozial- und Selbstkompetenz - Arbeiten in Gruppen, Teamfähigkeit.<br />

- Erstellung von Versuchsberichten (Auswertung, Beurteilung, Dokumentation)<br />

Lehrarrangements und<br />

Studierendenaktivitäten<br />

(Lehr- und Lernformen)<br />

Voraussetzungen für die<br />

Vergabe von Credit Points<br />

a) Prüfungsleistungen<br />

b) Studienleistungen<br />

Lehr-/Lernmengen<br />

(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />

darunter Präsenzzeit und<br />

Selbststudium)<br />

Dauer und Häufigkeit des<br />

Angebots<br />

Voraussetzung(en) für die<br />

Teilnahme<br />

- Vorlesung (Sprache: Deutsch, englische Fachbegriffe),<br />

- Übungsaufgaben (Deutsch),<br />

- Praktikum (Sprache: Deutsch, englische Fachbegriffe),<br />

- Selbststudium.<br />

Klausur (90 Minuten), mündliche Prüfung<br />

Laborleistung / Übungsteilnahme<br />

5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />

(Projektarbeit)<br />

Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Sommersemester<br />

keine<br />

Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />

für interne Zwecke erforderlich)<br />

Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />

Vorlesung keine keine<br />

Übung/Seminar keine keine<br />

Übung/Labor/Praktikum keine keine<br />

Sonstiges Literatur:<br />

- Grote / Feldhusen: DUBBEL-Taschenbuch für den Maschinenbau, Springer Verlag, 2007<br />

- Czichos / Hennecke: HÜTTE - Das Ingenieurwissen, Springer Verlag, 2008<br />

- Klein, M.: Einführung in die DIN - Normen, B. G. Teubner Verlag + Beuth Verlag<br />

6

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Modulbezeichnung Elektro- und Automatisierungstechnik<br />

Nummer<br />

Modulschlüssel Mi-Ind_2<br />

Modulverantwortliche/r<br />

Prof. Dr. Hans-Dieter Sträter<br />

Lehrende im Modul Prof. Dr. K. Fiedler, Prof. Dr. A. P. Georgiadis, Prof. Dr. K.-D. Hübner, Prof. Dr. Hans-Dieter Sträter, Dipl.-Ing. B.-M.<br />

Block, Dipl.-Ing. A. Zedler , M.Sc.<br />

Zum Modul gehörende<br />

Lehrveranstaltungen<br />

Inhalte/<br />

Standards<br />

Qualifikationsziele<br />

Elektro- und Automatisierungstechnik<br />

In dem Modul wird ein Überblick über die Automatisierungstechnik aus elektrotechnischer Sicht vermittelt. Dazu<br />

gehören neben Grundlagen der Elektrotechnik die Messtechnik, die Steuerungs- und Regelungstechnik, die<br />

elektrische Antriebstechnik, Pneumatik/Hydraulik und die Robotertechnik. Bei einem Besuch eines fertigenden<br />

Unternehmens mit hohem Automatisierungsgrad (bevorzugt ein VW-Werk) wird der Einsatz dieser Disziplinen in der<br />

Praxis betrachtet.<br />

Fachkompetenz Die Studierenden sollen die Grundlagen der Elektrotechnik in begrenzter Tiefe kennen. Dabei erfolgt eine<br />

Beschränkung auf die für Automatisierungsprozesse bedeutendsten Teilgebiete. Das fachliche Ziel ist erreicht,<br />

wenn die Studierenden (evtl. nach Hinzuziehen weiterer Quellen) einen Artikel der VDI-Nachrichten lesen und<br />

verstehen können.<br />

Methodenkompetenz<br />

Die Studierenden sollen die Methoden kennen lernen, nach denen im Rahmen der Elektrotechnik Information<br />

(analog) transportiert und zu Kontrolle von Prozessen eingesetzt wird. Ferner soll erfahren werden, wie diese<br />

Methoden in der Praxis eingesetzt werden.<br />

Sozial- und Selbstkompetenz Arbeiten im Team, Erarbeitung fachfremder Kompetenz in Eigenverantwortung<br />

Lehrarrangements und<br />

Studierendenaktivitäten<br />

(Lehr- und Lernformen)<br />

Voraussetzungen für die<br />

Vergabe von Credit Points<br />

a) Prüfungsleistungen<br />

b) Studienleistungen<br />

Lehr-/Lernmengen<br />

(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />

darunter Präsenzzeit und<br />

Selbststudium)<br />

Dauer und Häufigkeit des<br />

Angebots<br />

Voraussetzung(en) für die<br />

Teilnahme<br />

Vorlesung, integrierte Übungen, Diskussionen und Aufgaben im Rahmen des Selbststudiums<br />

Abschlussgespräch/Mündliche Prüfung<br />

Keine<br />

5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />

(Projektarbeit)<br />

Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Wintersemester<br />

Interesse an technischen Zusammenhängen, Interesse an interdisziplinären Kompetenzen<br />

Max. Gruppengröße Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />

Vorlesung 18<br />

Übungen 18<br />

Sonstiges Literatur:<br />

1. VDI-Nachrichten, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf , wöchentliche Erscheinung<br />

7

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Modulbezeichnung Information- und Kommunikationstechnologien<br />

Nummer 4710 4000<br />

Modulschlüssel Mi-Ind_3<br />

Modulverantwortliche/r<br />

Prof. Dr. Helmut Faasch<br />

Lehrende im Modul Prof. Dr. Helmut Faasch<br />

Zum Modul gehörende<br />

Lehrveranstaltungen<br />

Inhalte/<br />

Standards<br />

Qualifikationsziele<br />

Vorlesung mit Übungen Information- und Kommunikationstechnologien, 4 SWS<br />

Grundlagen in den Bereichen Digitale Kodierung von Zeichen, Zahlen, Bildern und kontinuierlichen Signalen;<br />

Hardware und Software; Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme; Netzwerke und Internet; Datenstrukturen und<br />

Datenbank; Programmierung:<br />

Strukturierte Speicherung von Information<br />

Einführung<br />

Komponenten moderner Rechenanlagen<br />

Theorie und Grenzen der Berechenbarkeit – nicht alles ist möglich<br />

Speicherung von Daten und Informationen – computergerechte Kodierung<br />

Digital vs. Analog, Bit, Byte, Zeichen- und Zahlensysteme<br />

Dateiformate: Wie stellen Computer Zeichen, Bilder und Musik dar ?<br />

Woraus besteht eine "Web-Page" im World Wide Web ?<br />

Hardware und Software, wie spielen sie zusammen ?<br />

Was leistet ein Betriebssystem ?<br />

Programmiersprachen und Computerprogramme<br />

Übungen: "Erforschen" der Anatomie von digitalen Daten, Erstellen von kleinen Programmen in einer gängigen<br />

Programmiersprache, Erstellen einer kleinen Web-Page<br />

Verarbeitung von Daten und Information<br />

Grundlagen der Datenverarbeitung<br />

Was ist eine Datenbank ?<br />

Excel, Access und große relationale Datenbanken<br />

Analyse von Datenstrukturen<br />

Strukturierung Speicherung in einer relationalen Datenbank<br />

Anfragen an eine Datenbank<br />

Übungen: Anlegen einer Datenbank mit MySql, Eintragen von Daten und Beziehungen, Selektion von Daten<br />

Netze und Kommunikationssysteme<br />

Einführung in die Funktionsweise und die Anwendungen von Rechnernetzen<br />

"Denken in und Konstruieren in Schichten" – das OSI-Modell<br />

Begriffswelt: WAN, MAN, LAN, WLAN<br />

Komponenten und Verbindungen: Host, Server, Router, Hub, Switch<br />

Charakteristische Eigenschaften und Kennzahlen: Bandbreite, Durchsatz, Latenz<br />

Grenzen der Übertragung<br />

Grundlegende Protokolle: Ethernet, TCP/IP, Vermittlung von Nachrichten, DNS<br />

Anwendungen und ihre Protokolle: WWW (http), FTP, EMAIL<br />

Sicherheit und Unsicherheit: Verschlüsselung, Passwörter und Hashcodes, PGP,<br />

Firewall, Viren und Trojaner<br />

Übungen: Einrichten eines einfachen, lokalen FTP und http-Servers (Apache), Ablegen der früher erstellten Web-<br />

Page auf dem eigenen Server, Abrufen und darstellen der Daten<br />

Ziel des Moduls ist die Erlangung von Grundlagenkenntnissen der digitalen Informationsverarbeitung<br />

Fachkompetenz Beherrschung der grundlegenden Terminologien und Techniken in der Informationsverarbeitung.<br />

Grenzen der Berechenbarkeit, Zusammenspiel von Hardware und Software, Darstellung von Informationen in<br />

computergerechter Kodierung, Basistechnologien von Netzwerken und Funktionsweise des Internets, Aufgaben von<br />

8

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Methodenkompetenz<br />

Datenbanken<br />

Formalisierung von einfachen Algorithmen in einer Programmiersprache<br />

Einschätzung der von typischen Leistungskenngrößen in der Informatik<br />

Strukturierung von Daten als Voraussetzung für eine automatisierte Verarbeitung<br />

.<br />

Sozial- und Selbstkompetenz Arbeiten im Team,<br />

Prinzipien der verteilten Entwicklung von großen Systemen in der Informatik<br />

Lehrarrangements und<br />

Studierendenaktivitäten<br />

(Lehr- und Lernformen)<br />

Voraussetzungen für die<br />

Vergabe von Credit Points<br />

a) Prüfungsleistungen<br />

b) Studienleistungen<br />

Lehr-/Lernmengen<br />

(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />

darunter Präsenzzeit und<br />

Selbststudium)<br />

Dauer und Häufigkeit des<br />

Angebots<br />

Voraussetzung(en) für die<br />

Teilnahme<br />

Einführungsvorlesung<br />

Vorlesung mit praktische Übungen<br />

Kurzreferate zu ausgewählten Aufgabenstellungen<br />

Klausur (90 min.) oder Mündliche Prüfung<br />

5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />

(Projektarbeit)<br />

Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Sommersemester<br />

keine<br />

Max. Gruppengröße (Angabe ist Höchstgrenze<br />

für interne Zwecke erforderlich) 20<br />

Vorlesung 20<br />

Übung 20<br />

Sonstiges<br />

Ggf. Begründung<br />

9

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Modulbezeichnung Entwicklung und Technologiemanagement<br />

Development and Technology Management<br />

Nummer<br />

Modulschlüssel Mi-Ind_4<br />

Modulverantwortliche/r<br />

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />

Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />

Dipl.-Ing. Michael Schubert<br />

Zum Modul gehörende<br />

Lehrveranstaltungen<br />

Inhalte/<br />

Standards<br />

Qualifikationsziele<br />

Entwicklung und Technologiemanagement, 4 SWS<br />

Ziele: Erwerb grundlegender Kenntnisse über Prozesse und Technologien bei der Entwicklung von<br />

Industrieprodukten sowie beim Computer unterstützten Konstruieren<br />

Inhalte: Folgende Inhalte werden systematisch erarbeitet<br />

Grundlagen der Produktentwicklung<br />

• Bedeutung von Innovation<br />

• Einordnung der Produktentwicklung in die Wertschöpfungskette<br />

• Produktlebenszyklus (PLM)<br />

• Nachhaltige Produktentwicklung<br />

• Gesetzliche Regelungen, Produkthaftung<br />

Grundlagen der Konstruktion<br />

• Anfertigen technischer Zeichnungen<br />

• Durchführen einfacher Festigkeitsberechnungen<br />

Konstruktionsmanagement 1: Prozesse<br />

• Gliederung des Konstruktionsprozesses<br />

• Vorgehensweise in den Konstruktionsphasen<br />

• Input und Output der Phasen<br />

• Branchenspezifische Unterschiede<br />

• Fertigungsgerechtes Konstruieren, Design to Cost<br />

Konstruktionsmanagement 2: Methoden<br />

• Ideenfindung (intuitiv, systematisch, Brainstorming, Morphologischer Kasten)<br />

• Netzplantechnik<br />

• Wertanalyse<br />

• Simultaneous Engineering<br />

Digitale Methoden (Einführung)<br />

• Einführung in Grundlagen CAD (Begriffe, Modelle etc.)<br />

• FEM, Simulation bei der Produktentwicklung<br />

• Product Data Management (PDM)<br />

Entwicklung und Management variantenreicher Produkte<br />

• Teilefamilienbildung, Modularisierung, Baukasten,Typisierung<br />

• Mass Customization<br />

• Variantenmanagement<br />

Innovationsmanagement und Technologiefolgenabschätzung<br />

• Überblick<br />

• Projektmanagement in der Produktentwicklung<br />

• Standortgerechte Konstruktion (Hoch-/Niedriglohnländer)<br />

CAD Kurs<br />

• Erlernen des praktischen Umgangs mit dem CAD-System Inventor<br />

Fachkompetenz Kenntnisse über grundlegende Prozesse und Technologien bei der Entwicklung von Industrieprodukten,<br />

grundlegende Kenntnisse im Umgang mit einem CAD-System<br />

Methodenkompetenz<br />

Konzeption von Entwicklungsprozessen unter Einbindung virtueller Methoden.<br />

10

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Sozial- und Selbstkompetenz Bereitschaft, sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und vertieftes Interesse für das Studium zu<br />

entwickeln, Fähigkeit autonom zu arbeiten, Leistungsbereitschaft<br />

Lehrarrangements und<br />

Studierendenaktivitäten<br />

(Lehr- und Lernformen)<br />

Voraussetzungen für die<br />

Vergabe von Credit Points<br />

a) Prüfungsleistungen<br />

b) Studienleistungen<br />

Lehr-/Lernmengen<br />

(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />

darunter Präsenzzeit und<br />

Selbststudium)<br />

Dauer und Häufigkeit des<br />

Angebots<br />

Voraussetzung(en) für die<br />

Teilnahme<br />

Vorlesungen mit begleitenden Übungen, Praktikum (CAD-Einführungskurs), Exkursion<br />

Klausur und CAD-Entwurf oder Portfolioprüfung<br />

5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />

(Projektarbeit)<br />

Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Sommersemester<br />

Keine<br />

Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />

für interne Zwecke erforderlich)<br />

Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />

Vorlesung<br />

Übung<br />

keine<br />

Praktikum 17 Zahl der Arbeitsplätze im CAD-Labor<br />

Sonstiges Literatur:<br />

2. Hoischen - Hesser, Technisches Zeichnen – Verlag Cornelsen 30. Auflage<br />

3. Roloff / Matek, Maschinenelemente – Verlag Vieweg, 17. Auflage<br />

4. Roloff / Matek, Maschinenelemente Tabellen – Verlag Vieweg, 17. Auflage<br />

5. Richard Lang, Inventor 2009 Das Anwenderbuch – CAD Fachbuchversand<br />

6. Wördenweber, B.; Wickord, W.: Technologie- und Innovationsmanagement im Unternehmen, VDI-Buch,<br />

Springer-Verlag 2008<br />

7. Grieves, M.: Product Lifecycle Management, Mcgraw-Hill, 2005<br />

11

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Modulbezeichnung Industrieproduktion<br />

Industrial Production<br />

Nummer Die Nummerierung des Moduls wird zentral eingegeben und ist mit der Prüfungsverwaltung abgestimmt.<br />

Modulschlüssel Ma-Ind_6<br />

Modulverantwortliche/r<br />

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />

Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich<br />

Zum Modul gehörende<br />

Lehrveranstaltungen<br />

Inhalte/<br />

Standards<br />

Qualifikationsziele<br />

Industrieproduktion, 4 SWS<br />

Ziele: Erwerb grundlegender Kenntnisse über Prozesse, Technologien und Gestaltungsparameter in der<br />

industriellen Produktion von Stückgütern<br />

Inhalte: Folgende Inhalte werden systematisch erarbeitet<br />

• Einführung in die Grundlagen der industriellen Produktion<br />

• Funktionale Strukturen in produzierenden Unternehmen<br />

• Fertigungsprozesse<br />

• Fertigungskonzepte<br />

• Wertschöpfungsstrukturen<br />

• Fertigungskomplexität<br />

• Standortwahl<br />

• Globale Produktionsnetzwerke<br />

• Digitale Fabrik<br />

Fachkompetenz Kenntnisse über grundlegende Prozesse und Technologien der industriellen Produktion, grundlegende Kenntnisse<br />

über Planung und Optimierung industrieller Produktionssysteme<br />

Methodenkompetenz<br />

Konzeption von Produktionssystemen unter Einbindung virtueller Methoden.<br />

Sozial- und Selbstkompetenz Bereitschaft, sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und vertieftes Interesse für das Studium zu<br />

entwickeln, Fähigkeit autonom zu arbeiten, Leistungsbereitschaft<br />

Kennen des Zusammenwirkens unterschiedlicher hierarchischer und sozialer Ebenen in einem produzierenden<br />

Unternehmen und grundsätzlicher Regeln beim Umgang mit Systembeteiligten, geplante und strukturierte<br />

Vorgehensweisen, Beherrschung technischer, sozialer und wirtschaftlicher Zielkonflikte<br />

Lehrarrangements und<br />

Studierendenaktivitäten<br />

(Lehr- und Lernformen)<br />

Voraussetzungen für die<br />

Vergabe von Credit Points<br />

a) Prüfungsleistungen<br />

b) Studienleistungen<br />

Lehr-/Lernmengen<br />

(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />

darunter Präsenzzeit und<br />

Selbststudium)<br />

Vorlesungen mit begleitenden Übungen und Case Studies<br />

Klausur oder Hausarbeit oder Mündliche Prüfung<br />

5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />

(Projektarbeit)<br />

12

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Dauer und Häufigkeit des<br />

Angebots<br />

Voraussetzung(en) für die<br />

Teilnahme<br />

Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Wintersemester<br />

Keine<br />

Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />

für interne Zwecke erforderlich)<br />

Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />

Vorlesung keine<br />

Übung keine<br />

Praktikum keine<br />

Sonstiges Literatur:<br />

1. Eversheim, W; Organisation in der Produktionstechnik, Band 1-4, Springer Verlag, 2004<br />

2. Westkämper, E; Bullinger, H.-J; Horvath, P; Zahn, E; Montageplanung – effizient und marktgerecht, VDI-<br />

Verlag, 2005<br />

3. Schellberg, O; Effiziente Gestaltung von globalen Produktionsnetzwerken, Shaker-Verlag, 2005<br />

4. Zheng, L., Possel-Dölken, F.: Strategic Production Networks, Springer-Verlag, 2002<br />

5. Abele, E., Kluge,J., Näher, U.: Handbuch Globale Produktion, Hanser-Verlag, 2006<br />

6. Schellberg, O.: Effiziente Gestaltung von globalen Produktionsnetzwerken, Shaker-Verlag, 2002<br />

7. Laudicina, P. A.: Trendbuch Internationalisierung, Campus-Verlag, 2005<br />

8. Schuh, G.: Produktionsplanung und -steuerung, Springer-Verlag, 2006<br />

13

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Modulbezeichnung Supply Chain Management<br />

Nummer<br />

Modulschlüssel Mi-Ind-5<br />

Modulverantwortliche/r<br />

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Adami<br />

Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Wilfried Adami<br />

Zum Modul gehörende<br />

Lehrveranstaltungen<br />

Inhalte/<br />

Standards<br />

Supply Chain Management, 4 SWS<br />

Inhalte:<br />

Vermittlung der theoretischen und anwendungsorientierten Grundlagen zu Management und Steuerung der<br />

Versorgungskette mit strategischer .Ausrichtung auf den Kundennutzen<br />

Vorlesung mit integrierter Übung:<br />

• Materialwirtschaft<br />

• Materialflusssteuerung im Unternehmen<br />

• Einkauf<br />

• Lagerung<br />

• Transport<br />

• Vertrieb, Kundendienst<br />

• Integration des Internets in die betrieblichen Prozesse<br />

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen Aufgaben aus den genannten Themengebieten selbstständig verstehen und lösen können.<br />

Die erlernten Fähigkeiten sollen in anwendungsorientierten Gebieten selbstständig angewendet werden können.<br />

Fachkompetenz • Beherrschung grundlegender Verfahren und Methoden zum Management der Versorgungskette<br />

• Kenntnis über deren Einsatz im operationalen und strategischen Rahmen.<br />

Methodenkompetenz<br />

• Kenntnis von Methoden zur Materialbedarfsplanung/-steuerung sowie zur Organisation betrieblicher<br />

Abläufe<br />

Sozial- und Selbstkompetenz • Systematisch/ methodische Vorgehensweisen<br />

• Integration von Fach-, Methoden-, Sozialkompetenz zur Handlungskompetenz<br />

Lehrarrangements und<br />

Studierendenaktivitäten<br />

(Lehr- und Lernformen)<br />

Voraussetzungen für die<br />

Vergabe von Credit Points<br />

a) Prüfungsleistungen<br />

b) Studienleistungen<br />

Lehr-/Lernmengen<br />

(Credit Points, Arbeitsstunden,<br />

darunter Präsenzzeit und<br />

Selbststudium)<br />

Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen<br />

Selbststudium: Gruppenarbeit, Selbstlernen,<br />

Klausur (90 min) oder Projektarbeit oder Mündliche Prüfung<br />

keine<br />

5 CP, Gesamtarbeitsaufwand 150 Stunden, davon 56 Stunden Präsenzzeit und 94 Stunden Selbststudium<br />

14

Minor Industrietechnik <strong>Modulhandbuch</strong>, Stand Januar 2009<br />

Dauer und Häufigkeit des<br />

Angebots<br />

Voraussetzung(en) für die<br />

Teilnahme<br />

Dauer 1 Semester, Angebot jeweils im Wintersemester<br />

Keine<br />

Max. Gruppengröße (Angabe ist<br />

für interne Zwecke erforderlich)<br />

Höchstgrenze Ggf. Begründung<br />

Vorlesung keine<br />

Übung keine<br />

Tutorium keine<br />

Sonstiges Literatur:<br />

1. Arndt, H: Supply Chain Management. Gabler 2005<br />

2. Becker, T.: Prozesse in Produktion und Supply Chain optimieren, Springer 2005<br />

3. Berning, R.: Prozessmanagement und Logistik. Cornelsen 2002<br />

4. Chopra, S. & P. Meindl: Supply Chain Management. Pearson Prentice Hall 2004<br />

5. Cohen, S. & J. Roussel: Strategic Supply Chain Management. McGraw-Hill 2004<br />

6. Goldratt, E. M.: Das Ziel. Campus 2001<br />

7. Imai, M.: Kaizen. Der Schlüssel zum Erfolg. Econ 2005<br />

8. Senge, P. M.: Die fünfte Disziplin. Klett-Cotta 1996<br />

9. Womack, Jones, Roos: Die zweite Revolution in der Autoindustrie. Campus1991<br />

15