Tutorial ARGOS 4.0 - ZUB

Tutorial ARGOS 4.0 - ZUB

Tutorial ARGOS 4.0 - ZUB

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Tutorial</strong> <strong>ARGOS</strong> <strong>4.0</strong><br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Allgemeines zum Programm und den Berechnungsverfahren 4<br />

Welche Berechnungsverfahren enthält Argos <strong>4.0</strong> ?<br />

Welche Unterlagen zur Wärmebrückenbewertung sind<br />

4<br />

empfehlenswert ?<br />

4<br />

Was ist neu in Argos <strong>4.0</strong><br />

5<br />

Wie wird modelliert und was sind Schnittebenen ?<br />

7<br />

Wie ist <strong>ARGOS</strong> aufgebaut ?<br />

8<br />

Eingabe einer Wärmebrücke<br />

10<br />

Wie wird ein Projekt gestartet ?<br />

10<br />

Was ist das Projektfenster ?<br />

12<br />

Wie werden Baustoffe und Konstruktionen für eine Wärmebrücke<br />

bereitgestellt ?<br />

13<br />

Wie werden Wärmebrücken zusammengesetzt ?<br />

18<br />

Vorlagen<br />

27<br />

Wärmebrückenberechnung<br />

Wie wird nach der Wärmebrückenmodellierung eine<br />

32<br />

Wärmebrückenberechnung gestartet ?<br />

32<br />

Berechnungsoberfläche<br />

32<br />

Welche Graphikdarstellungen der Wärmebrückenberechnung sind<br />

möglich ?<br />

35<br />

Musterdarstellung / Gitter ausblenden<br />

43<br />

Isothermen<br />

45<br />

Wie können die graphischen Ergebnisse, Isothermen ausgegeben<br />

werden ?<br />

Welche Ergebnisdaten bearbeiten Sie in der<br />

50<br />

Berechnungsoberfläche ?<br />

51<br />

Welche Hilfen gibt es unter der Berechnungsoberfläche ? 52<br />

f- und Psi-Wert Ermittlung<br />

53<br />

Beispiel 1<br />

53<br />

Wie wird der Psi-Wert (Wärmebrückenverlustkoeffizient ) bei einer<br />

Geschoßdecke ermittelt ?<br />

Wie sieht das Ergebnis einer Psi-Wert Berechnung<br />

53<br />

(Wärmebrückenverlust-Koeffizient) aus ?<br />

103<br />

Beispiel 2<br />

105<br />

Wie berechnet man den Psi-Wert (Wärmebrückenverlustkoeffizient)<br />

einer Außenecke ?<br />

105<br />

Korrektur der Psi- und f-Wert Berechnung<br />

117<br />

Wie wird der f-Wert (Temperaturfaktor) berechnet ?<br />

118

Welche Randbedingungen sind nach EN ISO 10211 für<br />

Oberflächentemperatur- und Psi-Wert-Berechnung anzusetzen ? 126<br />

Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Beiblatt 2: .............. 126<br />

Temperaturen für f-Wert-Bestimmung.............................................<br />

127<br />

Was muss zur Berechnung des Psi-Wertes eingegeben werden? 128<br />

Leitwert................................................................................................<br />

128<br />

U-Wert berechnen...............................................................................<br />

128<br />

Längeneingabe: .................................................................................. 128<br />

Reduktionsfaktoren: ........................................................................... 143<br />

Mehrdimensionale Diffusionsberechnung.......................................<br />

145<br />

Beschriftungsmöglichkeit in der Berechnungsoberfläche ............ 154<br />

Projektverwaltung...............................................................................<br />

156<br />

Wie kann ein Projekt verwaltet werden ? ......................................... 156<br />

Was bedeutet Bearbeiten ? ................................................................ 158<br />

Arbeitsbereich.....................................................................................<br />

159<br />

Datenbankfunktionen.........................................................................<br />

162<br />

Wie wird die Datenbank verwaltet ? ................................................. 162<br />

Was erscheint unter dem Begriff Baustoffe? ................................... 163<br />

Welche Hilfen werden angeboten ? .................................................. 196<br />

Beispiel 3.............................................................................................<br />

197<br />

Modellierung.......................................................................................<br />

197<br />

Vorlage................................................................................................<br />

197<br />

Fangpunkte.........................................................................................<br />

198<br />

Maßstab...............................................................................................<br />

201<br />

Baustoffe anlegen..............................................................................<br />

202<br />

Wärmeübergänge...............................................................................<br />

202<br />

Berechnung.........................................................................................<br />

207<br />

Konvergenz.........................................................................................<br />

208<br />

Summe Teilwärmeströme..................................................................<br />

209<br />

Temperaturknotenfestlegung............................................................<br />

210<br />

Berechnung Psi-Wert.........................................................................<br />

212<br />

Relevante Bauteillänge......................................................................<br />

214<br />

Reduktionsfaktor................................................................................<br />

216<br />

f-Wert – Berechnung...........................................................................<br />

219<br />

Randbedingungen..............................................................................<br />

222<br />

Berechnen f-Wert................................................................................<br />

224<br />

Niedrige Oberflächentemperaturen..................................................<br />

225<br />

Oberflächentemperatur......................................................................<br />

227<br />

Ergebnis..............................................................................................<br />

228<br />

Beispiel 4.............................................................................................<br />

229<br />

Vereinfachte Berechnung..................................................................<br />

230<br />

Modellierung.......................................................................................<br />

231<br />

Fangpunkte.........................................................................................<br />

232<br />

Maßstab...............................................................................................<br />

234

Baustoffe anlegen..............................................................................<br />

236<br />

Wärmeübergänge...............................................................................<br />

236<br />

Berechnung.........................................................................................<br />

240<br />

Konvergenz.........................................................................................<br />

242<br />

Summe Teilwärmeströme..................................................................<br />

244<br />

Temperaturknotenfestlegung............................................................<br />

244<br />

Berechnung Psi-Wert.........................................................................<br />

246<br />

Relevante Bauteillänge......................................................................<br />

249<br />

Reduktionsfaktor................................................................................<br />

250<br />

Ergebnis..............................................................................................<br />

252<br />

Berechnung nach DIN EN ISO 10211................................................<br />

253<br />

1.Schritt...............................................................................................<br />

254<br />

2. Schritt..............................................................................................<br />

258<br />

Beispiel 5.............................................................................................<br />

265<br />

Modellierung.......................................................................................<br />

265<br />

Vorlage................................................................................................<br />

265<br />

Fangpunkte.........................................................................................<br />

266<br />

Maßstab...............................................................................................<br />

270<br />

Baustoffe anlegen..............................................................................<br />

272<br />

Wärmeübergänge...............................................................................<br />

274<br />

Berechnung.........................................................................................<br />

277<br />

Konvergenz.........................................................................................<br />

282<br />

Temperaturknotenfestlegung............................................................<br />

284<br />

Berechnung Psi-Wert.........................................................................<br />

285<br />

Relevante Bauteillänge......................................................................<br />

287<br />

Reduktionsfaktor................................................................................<br />

288<br />

Ergebnis..............................................................................................<br />

291<br />

Beispiel 6.............................................................................................<br />

292<br />

Modellierung.......................................................................................<br />

292<br />

Vorlage................................................................................................<br />

292<br />

Fangpunkte.........................................................................................<br />

293<br />

Maßstab...............................................................................................<br />

296<br />

Baustoff anlegen................................................................................<br />

298<br />

Wärmeübergänge...............................................................................<br />

299<br />

Berechnung.........................................................................................<br />

303<br />

Konvergenz.........................................................................................<br />

305<br />

Summe Teilwärmeströme..................................................................<br />

308<br />

Temperaturknotenfestlegung............................................................<br />

308<br />

Berechnung Psi-Wert.........................................................................<br />

309<br />

Außenwand.........................................................................................<br />

309<br />

Dachschräge.......................................................................................<br />

313<br />

Ergebnis..............................................................................................<br />

316

Allgemeines zum Programm und den<br />

Berechnungsverfahren<br />

Welche Berechnungsverfahren enthält Argos <strong>4.0</strong> ?<br />

Das Programm <strong>ARGOS</strong> enthält Berechnungsverfahren zur Ψ- und f-<br />

Wert Bestimmung nach den Vorgaben der EN ISO 10211 Teil 1, Teil<br />

2 und der DIN 4108 Teil 2. Das Programm <strong>ARGOS</strong> ist ein<br />

zweidimensionales Wärmebrückenprogramm auf Basis von<br />

Rechteckgeometrien zur Berechnung von linienförmigen<br />

Wärmebrücken. Dies entspricht nach EN ISO 10211 Teil 1 einem<br />

Verfahren der Klasse B (Klasse A sind dreidimensionale<br />

Wärmebrückenprogramme) mit dem geforderten Nachweis der<br />

Rechengenauigkeit. Zusätzlich können auch ein- und<br />

zweidimensionale Diffusionsberechnungen (siehe Artikel<br />

Dampfdiffusionsberechnungen für mehr dimensionale<br />

Konstruktionen, Lutz Franke, Gernod Deckelmann, Technische<br />

Universität Hamburg-Harburg, Juni 2000) durchgeführt werden.<br />

Welche Unterlagen zur Wärmebrückenbewertung sind<br />

empfehlenswert ?<br />

Wir empfehlen zur Modellierung von linienförmigen Wärmebrücken<br />

die Norm EN ISO 10211 Teil 2 (Beuth-Verlag 10772 Berlin) als Hilfe

für die Eingabe der notwendigen geometrischen Abmessungen<br />

heranzuziehen (siehe Abbildung 1 und 2). Um einen ersten<br />

Überblick zu Wärmebrückenberechnungen zu bekommen und auch<br />

als Plausibilitätsüberprüfung zu eigenen Berechnungen empfehlen<br />

wir, den bekannten Wärmebrückenatlas von Prof. Hauser, H. Stiegel<br />

(siehe unter www.isover.de).<br />

Was ist neu in Argos <strong>4.0</strong><br />

Argos <strong>4.0</strong> gibt es in zwei Versionen –<br />

Argos <strong>4.0</strong> Creative und<br />

Argos <strong>4.0</strong>. Professional<br />

<strong>ARGOS</strong> <strong>4.0</strong>, enthält ein Schritt für Schritt-<strong>Tutorial</strong>, je nach<br />

Ausstattung entsprechend viele Vorlagen zum neuen Beiblatt 2 der<br />

DIN 4108. Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, Wärmeströme an<br />

einzelnen Knoten einzuspeisen (Argos <strong>4.0</strong> Professional).<br />

Leistungsbeschreibung Creative Professional<br />

2 dimensionales FD-Verfahren<br />

mit Rechteckelementierung<br />

x x<br />

Bis 120.000 Knoten<br />

(erweiterbar auf Anfrage)<br />

x x<br />

Automatische<br />

Knotenverfeinerung auf<br />

notwendige Konvergenz nach<br />

DIN EN ISO 10211<br />

x x<br />

Überprüfung der<br />

Baustoffzusammensetzung<br />

x x<br />

ψ-Wert Ermittlung nach DIN EN x<br />

ISO 10211<br />

x<br />

U-Wert aus Eingabegrafik oder<br />

frei<br />

x x<br />

f- Wert Ermittlung nach DIN<br />

4108-2<br />

x x<br />

Isothermendarstellung mit<br />

bestimmten<br />

Temperaturabständen<br />

x x<br />

Isothermendarstellung mit<br />

kontinuierlichem Temperatur-<br />

(Farb-)verlauf<br />

x x<br />

Isothermendarstellung mit<br />

gewählten Temperaturen<br />

x x<br />

Zweidimensionale<br />

Diffusionsberechnungen<br />

mit freier Festlegung von Tauund<br />

Verdunstungs-periode,<br />

freie Temperatur- und<br />

Feuchterandbedingungen<br />

x x<br />

Protokollausdrucke von ψ-<br />

Wert, f-Wert- und<br />

Diffusionsverfahren<br />

x x

Neu in <strong>ARGOS</strong> 3.0<br />

Export der Protokollausdrucke<br />

von ψ-Wert, f-Wert- und<br />

Diffusionsverfahren in ein<br />

Textformat<br />

<strong>Tutorial</strong> mit 5 Beispielrechnungen<br />

Schritt für Schritt<br />

aller relevanten<br />

Bauteilanschlüsse<br />

Exportfunktion der<br />

Eingabegrafik<br />

x x<br />

x x<br />

x x<br />

Importfunktion von Details als<br />

Grafikvorlage in<br />

verschiedenen Bildformate<br />

(bmp, jpg, …)<br />

x x<br />

Scanfunktion von Details als<br />

Grafikvorlage<br />

x x<br />

Import von CAD-Vorlage (DXF) - x<br />

Maßstabsfestlegung x x<br />

Manuelle oder automatische<br />

Fangpunkterkennung<br />

x x<br />

Andockfunktion der<br />

x x<br />

Materialelemente<br />

Isothermendarstellung mit<br />

dynamischer Festlegung der<br />

Temperaturgrenzen<br />

20 Auswahldetails aus Beiblatt<br />

2 DIN 4108<br />

Alle Details aus Beiblatt 2 DIN<br />

4108 als Vorlage !!!<br />

Transparente Darstellung und<br />

Ausgabe der Grafikvorlage<br />

über der Isothermen- oder<br />

Bauteilabbildung<br />

x x<br />

x -<br />

- x<br />

- x

Wie wird modelliert und was sind Schnittebenen ?<br />

Abbildung 1: Anordnung der Schnittebenen mindestens 1m vom<br />

zentralen Element (EN ISO 10211-2, Bild 2)<br />

Abbildung 2 : Symmetrie-Ebenen, die als Schnittebenen verwendet<br />

werden können (EN ISO 10211-2, Bild 3)<br />

Wärmebrücken nennt man Bereiche, in dem die Wärmeströme sich<br />

deutlich von dem „ungestörten“ Bereich unterscheiden. Deshalb ist<br />

ein genügend großer Bereich zur Wärmebrückenberechnung<br />

abzubilden, um auch die gesamte Wärmebrücke zu erfassen. Als<br />

Empfehlung sind ca. 1m große Elemente, wie in Abb.1 gezeigt,<br />

darzustellen. Bei symmetrischen Konstruktionen, wie z.B.<br />

Rahmenholz und Gefach, reicht es, den symmetrischen Bereich<br />

abzubilden, der auch die 1 m Begrenzung unterschreiten kann.

Wie ist <strong>ARGOS</strong> aufgebaut ?<br />

<strong>ARGOS</strong> besteht aus zwei Oberflächen:<br />

1. der Eingabeoberfläche<br />

und

2. der Berechnungsoberfläche.<br />

In der Eingabeoberfläche wird das Wärmebrückendetail mit Hilfe<br />

von Baustoff-, Konstruktions- und Wärmeübergangselementen<br />

erzeugt. Danach wird die Berechnung gestartet. In der<br />

Berechnungsoberfläche können Sie das Wärmebrückendetail näher<br />

untersuchen, Temperaturen und Wärmeströme anzeigen,<br />

Isothermen darstellen, und dann die notwendigen<br />

Temperaturknoten oder Wärmeströme angeben. Das Verfahren<br />

springt dann wieder auf die Eingabeoberfläche zurück, wo dann der<br />

ψ-Wert oder f-Wert endgültig errechnet wird. Sie erhalten dann<br />

einen Nachweis mit den zugehörigen graphischen Darstellungen.

Eingabe einer Wärmebrücke<br />

Wie wird ein Projekt gestartet ?<br />

Nach Eingabe von NEU im Menü Projekt können Sie in dem<br />

dargestellten Projektfenster Wärmebrücken neu definieren, ändern<br />

oder löschen.<br />

oder<br />

Durch Öffnen eines bereits vorhandenen Projekts kann man evtl.<br />

schon vorhandene Wärmebrücken dieses Projekts weiter<br />

bearbeiten

In dem dann dargestellten Projektfenster werden unter<br />

Projektkonstruktionen alle Konstruktionen dieses Projektes<br />

dargestellt, sofern z.B. durch das Energiesparprogramm EPASS-<br />

HELENA 4.6 oder das dynamische Feuchteprogramm ESTHER 1.0<br />

diese schon zusammengestellt wurden. Somit stehen in der Praxis<br />

die wesentlichen Konstruktionen, wie Außenwände und Decken im<br />

gesamten Schichtaufbau zum sofortigen Einsatz als Elemente zur<br />

Verfügung.

Was ist das Projektfenster ?<br />

Mit diesem Fenster können pro Projekt (Datei) mehrere<br />

Wärmebrücken verwaltet werden, Projektkonstruktionen aus der<br />

Datenbank eingelesen und für das Erstellen von Wärmebrücken<br />

verwendet werden. Über Zusatzbaustoffe können aus der<br />

Datenbank weiter Baustoffe für eine Wärmebrücke genutzt werden.<br />

Im Registerfeld Wärmeübergänge können Wärmeübergänge neu<br />

definiert und in die Wärmebrücke eingebaut werden. Die<br />

Registerfenster sind wie Tabellen aufgebaut, deren Breite in der<br />

Kopfzeile durch Anklicken auf die Tabellengrenze verschoben<br />

werden können.<br />

Register Wärmebrücken:<br />

Mit Neu wird ein neuer Wärmebrückenname definiert. Für jede<br />

Wärmebrücke wird eine eigene Bildschirmfläche reserviert. So<br />

können Sie durch Anklicken des Wärmebrückennamens im Register<br />

Wärmebrücken zwischen den einzelnen Wärmebrücken wechseln.<br />

Über Löschen wird die Wärmebrücke entfernt und über<br />

Eigenschaften können Sie den Namen der Wärmebrücke ändern.

Register Projektkonstruktionen:<br />

Diese Fenster stellt einen Konstruktionspool dar, von dem Sie<br />

Konstruktionen auf den Bildschirm einfügen können. Über Neu<br />

können aus der Datenbank Konstruktionen in den<br />

Konstruktionspool eingelesen werden. (Verwenden der Datenbank<br />

siehe Hilfe Menüpunkt Datenbank). Nachdem eine Konstruktion<br />

ausgewählt und Einfügen angeklickt wurde, wird ein<br />

Konstruktionsname benötigt.<br />

Dieser Name erscheint im Registerfenster Projektkonstruktionen<br />

und kann mit Einfügen auf den Bildschirm kopiert werden. Die<br />

Funktionen Löschen bezieht sich nur auf den Konstruktionspool,<br />

d.h. Konstruktionen werden nur in diesem Pool gelöscht und nicht<br />

auf dem Bildschirm. Über Eigenschaften kann der Name der<br />

Konstruktion geändert werden.<br />

Register Zusatzbaustoffe:<br />

Auch dieses Fenster stellt einen Konstruktionspool dar, in den Sie<br />

Zusatzbaustoffe über Neu aus der Datenbank eingelesen werden<br />

können. Zusätzlich ist über ein Kreuzchen hinter dem Baustoff<br />

erkennbar, ob dieser Baustoff bereits auf dem Bildschirm<br />

verwendet wurde. Über Eigenschaften können alle Daten des<br />

Baustoff wie Name, Geometrie, Baustoffkennwerte verändert<br />

werden. Die anderen Funktionen sind identisch mit denen im<br />

Register Projektkonstruktionen.<br />

Register Wärmeübergänge:<br />

In diesem Pool werden die Randbedingungen, d.h. die<br />

Lufttemperaturen und die Wärmeübergänge definiert. Mit Neu<br />

werden Luftelemente in den Pool gelegt, die dann zuerst über die<br />

Eigenschaften definiert werden müssen. Alle anderen Funktionen<br />

sind mit denen im Register Zusatzbaustoffe identisch.<br />

Wie werden Baustoffe und Konstruktionen für eine<br />

Wärmebrücke bereitgestellt ?<br />

In <strong>ARGOS</strong> gibt es mehrere Möglichkeiten, Wärmebrücken<br />

zusammenzusetzen.

Betrachten Sie komplette Konstruktionen und einzelne Baustoffe<br />

einfach als „Legobausteine“. Das Projektfenster ist Ihr<br />

„Legobaukasten“, den Sie beliebig füllen oder löschen können.<br />

Diese „Legobausteine“ werden dann mit Einfügen auf die<br />

graphische Eingabeoberfläche gebracht, wo sie zu der<br />

Wärmebrücke verbunden werden.<br />

Zuerst sind also Konstruktionen oder einzelne Baustoffe für diese<br />

Eingabeoberfläche zur Verfügung zu stellen. Am einfachsten ist es,<br />

wenn komplette Konstruktionsaufbauten über die Projektdatei<br />

schon vorhanden und auch über die Datenbank definiert sind.<br />

1. Durch Anwahl der vorhandenen Projektkonstruktion und<br />

Betätigen des Buttons Einfügen

Mit Neu können aus der e.ver-Datenbank vorhandene<br />

Konstruktionen in den Konstruktionspool eingelesen werden.<br />

Mit Löschen können Konstruktionen aus diesem Pool gelöscht<br />

werden.<br />

Mit Eigenschaften kann der Name der Konstruktion geändert werden.<br />

Man kann dann diesen Baustoff dann über Einfügen als Element auf<br />

die Eingabeoberfläche bringen.<br />

Analog funktioniert dies auch bei einzelnen Baustoffen

2. Durch Auswahl von einzelnen Baustoffen und Betätigen des<br />

Buttons Einfügen<br />

Mit Neu können aus der e.ver-Datenbank vorhandene Baustoffe in<br />

den Konstruktionspool eingelesen werden.<br />

Mit Löschen können Baustoffe aus diesem Pool gelöscht werden.<br />

Mit Eigenschaften kann der Name des Baustoffs geändert werden.<br />

Man kann dann diesen Baustoff dann über Einfügen als Element auf<br />

die Eingabeoberfläche bringen.

Entsprechend werden dann auch die Wärmeübergänge<br />

(Luftelemente) definiert und eingefügt.

Wie werden Wärmebrücken zusammengesetzt ?<br />

Wichtiger Hinweis:<br />

Die Grundlage zur Bewertung von linienförmigen Wärmebrücken ist<br />

die EN ISO 10211 Teil 2 für die Berechnung von Wärmeströmen und<br />

Oberflächentemperaturen. Das geometrische Modell (d.h.<br />

Schnittebenen, Maßkorrekturen, Vereinfachungen) der<br />

Wärmebrücke muss sich nach den Vorgaben dieser Grundlage<br />

richten.<br />

1. Mit dem Button Einfügen im Projektfenster fügen Sie zuerst alle<br />

gewünschten Konstruktionen und einzelne Baustoffe auf die<br />

Eingabeoberfläche. Diese Baustoffelemente („Legobausteine“)<br />

legen nun im linken Bildschirmbereich auf dieser Oberfläche.

2. Festlegung und Überprüfung von Baustoff- und<br />

Konstruktionseigenschaften<br />

Nach Anwahl eines Baustoffes oder einer Konstruktion mit der<br />

linken Maustaste werden die Eckpunkte dieses Elementes schwarz<br />

gekennzeichnet. Dieses Element ist sozusagen aktiviert.<br />

Bei Betätigen der rechten Maustaste können bei einem einzelnen<br />

Baustoff folgende Operationen durchgeführt werden:<br />

- Änderung der Darstellung d.h. Hintergrund- und Textfarbe,<br />

Muster und transparente Darstellung.<br />

- Aufruf der Funktion Verbinden mit... mit Änderung des<br />

Mauszeigers in ein Kreuz. Nach Anwahl einer zweiten<br />

Baustoff- oder Luftelementes mit diesem Kreuz wird das<br />

Fenster VERBINDEN MIT geöffnet, das verschiedene<br />

Verbindungsoptionen dieser beiden Elemente darstellt.

- Aufruf der Funktion Drehen/Spiegeln mit den Optionen um 90,<br />

80, 270 Grad das Element zu drehen oder um die x- oder y-<br />

Achse zu spiegeln

- Einstellung der Eigenschaften dieses Elements d.h.<br />

Wärmeleitfähigkeit, Abmessungenund<br />

Wärmestromeinspeisung, oder bei Luftelementen die<br />

Temperatur und die richtungsabhängigen<br />

Wärmeübergangswiderstände (siehe Festlegung von<br />

Randbedingungen)<br />

- Sehr wichtig ist die Anwahl der relevanten Dicke für die U-<br />

Wert-Berechnung. Diese relevante Dicke wird dann durch<br />

einen Strich im Baustoffelement dargestellt.

Bei Betätigen der rechten Maustaste können bei einer<br />

zusammengesetzten Konstruktion folgende Operationen<br />

durchgeführt werden:<br />

- Aufruf der Funktion Drehen mit den Optionen um 90, 80, 270<br />

Grad das Element zu drehen oder um die x- oder y-Achse zu<br />

spiegeln<br />

- Darstellung der Eigenschaften dieses Elements Abmessungen<br />

und Schichtnamen<br />

Um die einzelnen Baustoffeigenschaften einer Konstruktion<br />

darzustellen ist es notwendig, ein zusammengesetztes<br />

Konstruktionselement erst über den Menüpunkt Bearbeiten /<br />

Gruppierung aufheben in einzelne Baustoffschichten wieder zu<br />

zerlegen.

3. Das Zusammenbauen mit folgenden Elementoperationen:<br />

Verschieben<br />

Mit der linken Maustaste das Element in der Mitte anwählen (nicht<br />

die Elementecken anwählen) und mit gedrückter Maustaste<br />

verschieben.<br />

Vergrößern/Verkleinern<br />

Mit der linken Maustaste einer der vier Eckpunkte eines Elements<br />

anklicken und mit gedrückter Maustaste durch Verschieben das<br />

Element vergrößern/verkleinern.<br />

Element an ein anderes Element ansetzen<br />

Mit gedrückter [Hochstell -(Shift)]-Taste einen Eckpunkt mit der<br />

linken Maustaste anklicken . Es zeigen sich auf dieser Ecke als<br />

Mauszeiger dann zwei gegeneinander gerichtete Pfeile und die<br />

Maus mit gedrückter Taste an einen Eckpunkt eines anderen<br />

Elements schieben bis sich der Mauszeiger wieder in einen<br />

Doppelpfeil verwandelt.<br />

Jetzt die [Hochstell-(Shift)] + Maustaste loslassen.<br />

Bemerkung: Bis ein Eckpunkt gefunden wird erscheint ein<br />

Kreissymbol. Nach Loslassen der Maustaste werden diese zwei<br />

Eckpunkte ohne Größenveränderung der Elemente verbunden.<br />

Alternativ mit der rechten Maustaste die Option „Verbinden mit“<br />

anwählen.<br />

Element an die Höhe/Breite eines anderen Elements angleichen<br />

Die linken beiden Elementecken werden für die Höhenangleichung<br />

verwendet, die rechten beiden Ecken für die Breitenanpassung.<br />

Mit gedrückter [Strg] + [Hochstell-(Shift)]- Taste den<br />

entsprechenden Eckpunkt mit der linken Maustaste anklicken und<br />

gedrückt halten. Der Mauszeiger verwandelt sich in einen<br />

Doppelpfeil mit zwei Begrenzungsbalken. Jetzt kann die Maus bis<br />

auf die anzugleichende Höhe eines anderen Elementeckpunktes<br />

verschoben werden. Die Mausdarstellung verändert sich zu einem<br />

horizontalen bzw. vertikalen Doppelpfeil. Nach Loslassen der

Maustaste wird das ausgewählte Element auf die gewünschte<br />

Größe aktualisiert.<br />

Alternativ mit der rechten Maustaste die Option „Verbinden mit“<br />

anwählen.<br />

Unter dem Menüpunkt Bearbeiten sind nach vorheriger Anwahl<br />

eines Elementes die Möglichkeiten Ausschneiden, Kopieren, Löschen<br />

und Einfügen aktiviert.<br />

Somit kann man auch unter Umgehung des Projektfensters direkt<br />

auf der Eingabeoberfläche „Legobausteine“ kopieren, löschen etc.<br />

Die Konstruktions- und Baustoffliste im Projektfenster wird<br />

automatisch aktualisiert.<br />

Sehr wichtig !!!<br />

Bei dem „Zusammenbau“ einer Wärmebrücke ist darauf zu achten, dass<br />

alle verbundenen Baustoffe, Konstruktionen und Luftelemente ein<br />

Rechteck bilden.<br />

Empfehlung:<br />

Nach „Fertigstellung“ der Wärmebrücke empfiehlt es sich, vor der<br />

eigentlichen Berechnung zuerst das Projekt zu speichern.

Wie kann der Wärmebrückenaufbau auf Richtigkeit überprüft<br />

werden ?<br />

Durch Anwahl des Menüpunkts Bearbeiten/ Baustoffzerlegung, wird<br />

überprüft, ob alle Elemente richtig miteinander verknüpft wurden.<br />

Die zusammenhängenden Elemente werden grau unterlegt<br />

dargestellt. Rot unterlegte Elemente zeigen noch Fehlstellen oder<br />

fehlende Verbindungen an.<br />

Auch bei Anwahl einer Berechnung wird automatisch diese<br />

Funktion durchgeführt.

Vorlagen<br />

In <strong>ARGOS</strong> <strong>4.0</strong> können Vorlagen als Hilfe zur Erstellung von<br />

Wärmebrücken importiert werden. Vorlagen können aus gängigen<br />

Grafikformaten wie bmp, jpg oder gif, in der Professional-Version<br />

zusätzlich aus dem dxf-Format eingelesen oder direkt eingescannt<br />

werden.<br />

Der Import von Vorlagen wird im Menüpunkt Arbeitsbereich – Vorlage<br />

gestartet.

Vorlage einfügen<br />

Mit Vorlage öffnen wird eine vorhandene Grafikdatei aufgerufen.<br />

Mit Vorlage einlesen kann eine Zeichnung eingescannt werden.

Maßstab festlegen<br />

Bei dem importierten Bild ist mit Maßstab festlegen<br />

und Markierung von zwei Punkten und der Eingabe deren Abstand<br />

voneinander der Maßstab festzulegen.<br />

Fangpunkte<br />

Es können Fangpunkte festgelegt werden, um bei der<br />

Modellerstellung die Bauteile besser an der Vorlage ausrichten zu<br />

können.<br />

Mit Fangpunkte automatisch erkennen markiert das Programm alle als<br />

Schnittpunkte und Ecken erkennbaren Punkte.<br />

Bei Vorlagen im dxf-Format (Professional-Version) kann durch<br />

Schnittpunkte mit der Schraffur eine große Anzahl von<br />

Fangpunkten angezeigt werden!

Mit Fangpunkte löschen können überflüssige und falsche Punkte<br />

entfernt werden.<br />

Mit Fangpunkte festlegen können selbst Fangpunkte markiert<br />

werden.<br />

Mit Fangpunkte festlegen abschließen wird dieser Menüpunkt<br />

verlassen.

Mit der Vorlage als Hintergrund kann nun die Wärmebrücke<br />

modelliert werden. Die Vorlage kann mit Hilfe der Scrollleisten<br />

rechts und unten verschoben werden.

Wärmebrückenberechnung<br />

Wie wird nach der Wärmebrückenmodellierung eine<br />

Wärmebrückenberechnung gestartet ?<br />

Mit dem Hauptmenüpunkt Berechnen wird das gewünschte<br />

Berechnungsverfahren ausgewählt und somit die<br />

Berechnungsoberfläche aufgerufen.<br />

Berechnungsoberfläche<br />

Nach Anwahl der Berechnungsoption wird die<br />

Berechnungsoberfläche des Berechnungsmoduls dargestellt. Die<br />

Wärmebrücke wurde bereits berechnet und sofern notwendig in<br />

weitere Elemente unterteilt, um eine Konvergenz von 10% zu<br />

erreichen. Die Wärmeströme einer Unterteilung (Verfeinerung)<br />

unterscheiden sich deshalb zuerst nur um max. 10%.

Es ist aber die erforderliche Konvergenzbedingung der EN 10211<br />

Teil 2 zu erfüllen, dass sich die Wärmeströme einer Unterteilung nur<br />

um max. 2% unterscheiden dürfen.<br />

Deshalb können Sie die Konvergenz auf diesen Wert einstellen. Die<br />

Verfeinerung wird in der Berechnung automatisch soweit<br />

hochgesetzt, um die eingestellte Konvergenzbedingung zu erfüllen.<br />

Die Verfeinerung können Sie immer soweit erhöhen, wie der<br />

Arbeitsspeicher dies zulässt.<br />

Als Information wird auch der Arbeitsspeicherbedarf angezeigt, um<br />

mögliche Speicherprobleme schnell zu erkennen.

Was kann man in der Berechnungsoberfläche tun ?<br />

Sie können direkt unter Berechnen die Rechnung des f-Werts, des<br />

ψ-Werts oder der Diffusion fortsetzen oder eine<br />

Isothermendarstellung auswählen. Unter Graphikdarstellung werden<br />

verschiedene Ansichten (Bauteil, normiert, Ausschnitt, ohne<br />

Wärmeübergänge) anwählbar. In Graphik bearbeiten kann jede<br />

Darstellung gedruckt und als Bitmap exportiert werden.<br />

In Ergebnisdaten bearbeiten können die ausführlichen<br />

Berechnungsdaten für die interne Verwaltung editiert, gespeichert<br />

und ausgedruckt werden.<br />

Unter Hilfe gibt es einige Hilfen zur Vorgehensweise.

Welche Graphikdarstellungen der<br />

Wärmebrückenberechnung sind möglich ?<br />

Bauteil<br />

Normiert<br />

Ausschnitt<br />

Ohne Wärmeübergänge<br />

Vorlage transparent darstellen (nur Argos <strong>4.0</strong> Professional)<br />

Unter dem Menü Graphikdarstellung können Sie verschiedene<br />

Ansichten der Berechnung darstellen.

Bauteil<br />

Unter Bauteil wird die obige Darstellung mit den Wärmeübergängen<br />

ausgewählt.

Normiert<br />

In normierter Darstellung werden alle Baustoffschichten in den<br />

gleichen Abmessungen abgebildet. Dies ist sehr wichtig bei der<br />

Darstellung von dünnen Schichten und der Berechnung von<br />

Oberflächentemperaturen.

Ausschnitt<br />

Mit Ausschnitt wird der interessante Wärmebrückenbereich<br />

herausgeschnitten und vergrößert.

Der ausgeschnittene Bereich kann dann separat untersucht werden.

Ohne Wärmeübergänge<br />

Unter Ohne Wärmeübergänge wird das Wärmebrückendetail ohne<br />

die Wärmeübergänge dargestellt.

Vorlage transparent darstellen<br />

Vorlage über die Grafik legen<br />

(nur Argos <strong>4.0</strong> Professional)<br />

Unter Vorlage transparent darstellen kann die Vorlage (falls<br />

vorhanden) transparent über die Grafik gelegt werden.<br />

Öffnen Sie die Vorlage Datei (nur mit *.bmp-Dateien möglich)

Die Vorlage wird über die Graphik gelegt.<br />

Mit den grünen Pfeile-Buttons kann die Vorlage verschoben werden.<br />

Mit Vergrößern/Verkleinern kann die Anzeigegröße der Vorlage<br />

verändert werden. Mit Schrittweite kann hierzu die Schrittweite der<br />

Größenveränderung eingestellt werden.

Musterdarstellung / Gitter ausblenden<br />

In der Eingabeoberfläche können Sie den Elementen über die rechte<br />

Maustaste Kontextmenü „Darstellung/Muster“ Standardmuster<br />

zuordnen. Diese werden dann in der Berechnungsoberfläche<br />

dargestellt. Wählen Sie in dieser Oberfläche zuerst in der<br />

Buttonleiste den Punkt Musterdarstellung an und wählen sich dann<br />

die gewünschte Grafikdarstellung aus. Somit können auch<br />

komplizierte Details als Schwarzweiß-Ausdrucke übersichtlich<br />

dargestellt werden.<br />

Über das Menü Grafik/ Beschriftung einfügen können Sie die Grafik<br />

beschriften.<br />

Über Grafik /Kopieren können Sie sich die erstellte Grafik über die<br />

Windows Zwischenablage in andere Programme kopieren.<br />

Über Grafik/ Speichern aus können Sie die Grafik als *.bmp File<br />

speichern.<br />

Über Grafik/ Drucken können Sie die Grafik ausdrucken.<br />

Möchten Sie bestimme Baustoffelemente eine feste Schraffur, die<br />

nicht nur dem aktuellen Projekt gilt, zuweisen, können Sie dies über<br />

das Menü Datenbank tun. Dazu rufen Sie im Menü „Datenbank“ den<br />

Punkt „Baustoffe“ auf.

12 Mustertypen sind bereits vordefiniert. Sie können den Dateien<br />

Muster.bmp 13-30 Ihre eigenen Muster zuweisen. Dazu rufen Sie mit<br />

einem Grafikprogramm die Dateien unter<br />

\Programme\e.ver\Argos\Muster auf und speichern unter diesen<br />

Namen Ihre eigenen Muster ab.<br />

Auch das Gitter können Sie durch Anwahl der Option „Gitter<br />

ausblenden“ abschalten.

Isothermen<br />

Wie werden die Isothermendarstellungen angewählt ?

Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten.<br />

Bei der automatischen Auswahl werden alle Isothermen des frei<br />

wählbaren Temperaturbereichs in 4 °C Schritten dargestellt. Damit<br />

sind sehr schnell kritische Bereiche durch den Linienverlauf der<br />

Isothermen erkennbar. Die Farbe der Linien kennzeichnet die<br />

Temperatur.

Bei der kontinuierlichen Darstellung werden die Isothermen in<br />

1/100 °C -Schritten berechnet und dargestellt. Es bildet sich ein<br />

Farbverlauf.

Bei der Auswahl von Isothermen geben Sie direkt die gewünschte<br />

Temperaturlinie oder auch mehrere Temperaturen ein und die<br />

minimale und maximale Temperatur ein. Dies ist besonders dann<br />

notwendig, wenn Sie als Temperaturen bei den Wärmeübergängen<br />

1 °C und 0 °C gewählt haben.

Erweiterungen bei der Darstellung der Wärmebrücke in der<br />

Berechnungsoberfläche (Isothermen)<br />

Es ist jetzt möglich die Isothermen auch ohne die<br />

Wärmeübergangs-Widerstände darzustellen. Wählen Sie dazu<br />

zuerst unter dem Menü „Grafikdarstellung“ den Menüpunkt „Ohne<br />

Wärmeübergangswiderstände“ aus und gehen dann auf die<br />

Berechnung der Isothermen.

Wie können die graphischen Ergebnisse, Isothermen<br />

ausgegeben werden ?<br />

Unter dem Menü Graphik können Sie jede dargestellte Grafik als<br />

Bitmap-Datei *.bmp kopieren, speichern und ausdrucken. Damit ist<br />

ein Import in andere Dateien (z.B. Word o.ä.) möglich. Zusätzlich<br />

kann eine Beschriftung eingefügt werden.<br />

Über das Menü Grafik bearbeiten/ Beschriftung einfügen können Sie<br />

die Grafik beschriften.<br />

Über Grafik bearbeiten/Kopieren können Sie sich die erstellte Grafik<br />

über die Windows Zwischenablage in andere Programme kopieren.<br />

Über Grafik bearbeiten/ Speichern aus können Sie die Grafik als<br />

*.bmp File speichern.<br />

Über Grafik bearbeiten/ Drucken können Sie die Grafik ausdrucken.

Welche Ergebnisdaten bearbeiten Sie in der<br />

Berechnungsoberfläche ?<br />

Unter Ergebnisdaten bearbeiten können Sie das ausführliche<br />

Berechnungsergebnis editieren, als *.txt oder *.rtf – File<br />

abspeichern und ausdrucken. Der Nachweis für f-Wert und ψ-Wert<br />

wird nach Rücksprung in die Eingabeoberfläche ausgegeben.

Welche Hilfen gibt es unter der Berechnungsoberfläche ?<br />

Unter Hilfe werden die einzelnen Menüpunkte und die<br />

Vorgehensweise erklärt.

f- und Psi-Wert Ermittlung<br />

Beispiel 1<br />

Wie wird der Psi-Wert (Wärmebrückenverlustkoeffizient )<br />

bei einer Geschoßdecke ermittelt ?<br />

Dieses Wärmebrückendetail beschreibt 3 Zonen ( z.B. 2 Räume und<br />

die Außenluft) mit 2 Temperaturrandbedingungen.<br />

Bei dem Wärmebrückendetail Geschoßdecke kann sowohl für die<br />

Zone 2 und für die Zone 3 jeweils ein<br />

Wärmebrückenverlustkoeffizient berechnet werden (ΨZone 2 –Zone 1 und<br />

ΨZone 3-Zone 1). Im Beispiel ist Zone 1 die Außenluft. Im folgenden wird<br />

nur der ψ-Wert von Zone 3 errechnet, aber analog funktioniert auch<br />

die Berechnung des ψ-Werts von Raum 2.<br />

Zone 1<br />

-5 °C<br />

Zone 2<br />

Zone 3<br />

20 °C<br />

20 °C<br />

Für das EN 832-Verfahren (Epass-Helena 4.6) und<br />

Energieeinsparverordnung 2004 sind dann beide ψ-Werte bei der<br />

Geschoßdecke zu ermitteln.

Modellierung<br />

Öffnen Sie die Vorlage unter Arbeitsbereich – Vorlage.

Öffnen Sie die Datei Beispieldatei-Geschossdecke-Vorlage

Legen Sie Fangpunkte mit Fangpunkte automatisch erkennen fest.

Nach dem Drücken Fangpunkte festlegen erhalten Sie folgendes Bild:<br />

Mit Fangpunkte festlegen abschließen wird dieser Arbeitsschritt<br />

beendet.<br />

Bei Bedarf entfernen Sie überflüssige Fangpunkte.<br />

Zu viele oder zu eng aneinander liegende Fangpunkte erschweren<br />

die spätere lückenlose Modellierung.

Drücken Sie Fangpunkte löschen.<br />

Entfernen Sie nicht benötigte Fangpunkte durch Anklicken mit der<br />

Maus. Der zu löschende Fangpunkt erscheint blau. Jedes Bauteil<br />

sollte nur durch maximal zwei Fangpunkte markiert sein.

Fangpunkte können auch manuell festgelegt werden indem nach<br />

dem Öffnen der Vorlage Fangpunkte festlegen gedrückt wird und die<br />

gewünschten Punkte mit der Maus angeklickt werden.<br />

So können auch zusätzliche, nicht automatisch erkannte<br />

Fangpunkte festgelegt werden.<br />

Legen Sie den Maßstab fest<br />

Klicken Sie auf Maßstab festlegen.<br />

Markieren Sie zwei Punkte mit der Maus.<br />

Es öffnet sich das Fenster Abstandseingabe.<br />

Geben Sie für die Dicke der Betondecke 180 mm ein.

Nach Drücken von OK befinden Sie sich wieder im<br />

Bearbeitungsfenster.<br />

Passen Sie bei Bedarf die Fenstergröße unter Ansicht an.

Legen Sie im Projektfenster unter Zusatzbaustoffe die benötigten<br />

Baustoffe an.<br />

Durch markieren des gewünschten Baustoffes und Einfügen lässt<br />

sich das Bauteil auf die Bearbeitungsoberfläche legen.

Setzen Sie nun die Bauteile zu dem Wärmebrückendetail<br />

zusammen.<br />

Die Abmessungen der Bauteile können unter Eigenschaften oder<br />

nach Anklicken mit der rechten Maustaste angepasst werden.<br />

Mehrfach benötigte Baustoffe lassen durch kopieren vervielfältigen.<br />

Nachdem die Bauteile fertig zusammengesetzt wurden, müssen<br />

noch die Wärmeübergange eingefügt werden.

Nach dem Einfügen der Luft können mit Eigenschaften der Name<br />

geändert werden und die Randbedingungen festgelegt werden.<br />

Geben Sie für die Psi-Wert Berechnung Rse = 0,04 m²K/W und Rsi<br />

0,13 m²K/W ein.

Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Beiblatt 2:<br />

Ψ-Wert f-Wert Ψ-Wert f-Wert<br />

Außenwand 0,13 0,25 0,04 0,04<br />

Bodenplatte auf Erdreich 0,17 0,25 0 - 1<br />

Wand zum Erdreich 0,13 0,25 0 2 - 1<br />

Kellerdecke zu unbeheiztem<br />

Keller<br />

0,17 0,25 0,17 0,17<br />

Kellerdecke zu beheiztem Keller 0,13 0,25 0,13 0,25<br />

Tür/Fenster 0,13 0,13 0,04 0,04<br />

oberste Geschossdecke<br />

(Dachraum beheizt)<br />

0,13 0,25 0,13 0,25<br />

Oberste Geschossdecke<br />

(Dachraum unbeheizt)<br />

0,10 0,25 0,10 0,10<br />

Dach (als Systemgrenze) 0,10 0,25 0,10 0,04<br />

1<br />

hier muss zusätzlich eine Schicht Erdreich eingebaut werden, siehe Details<br />

zu DIN 4102 Beiblatt 2.<br />

2 bei Erdreichanschüttung > 1000 mm, sonst 0,04.<br />

Rsi<br />

Rse

Überprüfen Sie unter Bearbeiten - Baustoffaufbereitung prüfen ob alle<br />

Bauteile richtig miteinander verbunden sind.

Berechnung - Wärmebrücke<br />

Nachdem Sie ein Wärmebrückendetail, wie die einbindende<br />

Geschoßdecke, modelliert haben und unter dem Menüpunkt<br />

Berechnen die Auswahl Psi-Wert (Wärmebrücke) angewählt haben,<br />

startet die Berechnung.<br />

Alternativ laden Sie die Beispieldatei Argos Geschossdecke.evr und<br />

starten die Berechnung.<br />

Im Beispiel handelt es sich um eine eingebundene Decke in eine<br />

Außenwand-Konstruktion. Die Raumtemperaturen oberhalb und<br />

unterhalb der Decke sind 20°C. Die Außenlufttemperatur wurde auf<br />

– 5°C gesetzt. Gewünscht sei die Bestimmung des ψ-Werts vom<br />

unteren Raum nach außen.

Es wird zunächst die Modellierung geprüft.

Danach beginnt das eigentliche Berechnungsverfahren.

Ist die vorläufige Berechnung in Ordnung, zeigt sich die folgende<br />

Berechnungsoberfläche.

Mit der Maus kann man direkt in der graphischen Darstellung auf<br />

einzelne Knoten gehen, anklicken und diese Knoteninformation in<br />

der Statuszeile unten anschauen:

Zuerst ist aber die notwendige Konvergenz bei Konvergenzvorgabe<br />

auf den Wert 0,02 zu setzen. Klicken Sie dann auf den Button<br />

Konvergenzvorgabe und starten damit die erneute Berechnung.<br />

Es zeigt sich in diesem Beispiel keine notwendige Erhöhung der<br />

Verfeinerung. Es ist jedoch ratsam, die weitere Berechnung in<br />

normierter Darstellung durchzuführen, um auch alle<br />

Wärmeübergänge zu finden.

Danach wird unter dem Menüpunkt Berechnungen der Unterpunkt<br />

Summe Teilwärmeströme angewählt.

Es erscheint der Button Festlegung1. Knoten. Sie klicken einen<br />

Wärmeübergang an. Danach klicken Sie diesen Button Festlegung 1.<br />

Knoten an. Ab jetzt werden dann die Wärmeströme aufsummiert.<br />

Danach klicken Sie in der normierten Darstellung den nächsten<br />

unteren Wärmeübergang an.

Nach Anwahl des ersten Wärmeübergangs rechts unten wird der<br />

Wärmeübergangsknoten durch einen blauen Punkt gekennzeichnet<br />

und es wird ein Wärmestrom von 2,12 W in der Statuszeile<br />

angezeigt.<br />

Nach Anwahl des zweiten Wärmeübergangsknoten wird ein<br />

Wärmestrom von 8,14 W und ein Gesamtwärmestrom von 10,27=<br />

8,14 + 2,12 W angezeigt. Hier zeigt sich der Vorteil der normierten<br />

Darstellung, da der zweite Knoten in der Bauteildarstellung<br />

graphisch kaum zu detektieren ist.

Jetzt auf Fertig drücken.<br />

Die Berechnungsoberfläche wird geschlossen und die<br />

Eingabeoberfläche mit dem Fenster Berechnung Psi-Wert<br />

(Wärmestrom) erscheint.<br />

Die Ψ- Wert-Berechnung erfordert nun<br />

1. Die Zuordnung der zugehörigen Außenlufttemperatur, um den<br />

Leitwert zu bestimmen.<br />

2. Die Zuordnung der Konstruktionen , die vom Leitwert abgezogen<br />

werden.<br />

Zone 1<br />

-5 °C<br />

Zone 2<br />

Zone 3<br />

20 °C<br />

20 °C

Um den Wärmebrückenverlustkoeffizient (ψ-Wert) der Zone 3 zur<br />

Zone 1 zu berechnen, muss für die Leitwertbestimmung in der<br />

Berechnungsoberfläche die Summe aller Teilwärmeströme in Zone<br />

3 (Gesamtwärmestrom in der Berechnungsoberfläche) angewählt<br />

werden. Dies wurde im Beispiel bereits durchgeführt.<br />

Als Leitwert bezeichnet man diesen Gesamtwärmestrom bezogen<br />

auf die Temperaturdifferenz zwischen zwei Zonen, die durch die<br />

betrachtete Baukonstruktion wärmetechnisch verbunden werden.<br />

In der Berechnungsmaske für den Wärmebrückenverlustkoeffizient<br />

wird dann zuerst die Außentemperatur angewählt (notwendig um<br />

die Temperaturdifferenz von Zone 1 zu Zone 3 zu berechnen).

Jetzt kann der Leitwert durch Anklicken des Doppelpfeils (unten<br />

nach rechts) bestimmt werden. Im Beispiel ergibt sich ein Wert von<br />

L= 0,411=10,27(20-(-5)) W/(m•K).<br />

Um den längenbezogenen Wärmebrückenverlustkoeffizient ψ-Wert<br />

zu berechnen muss nun im nächsten Schritt der U-Wert des<br />

Bauteils abgezogen werden, das die beiden betrachteten Zonen<br />

trennt. In diesem Fall der U-Wert der Außenwand (aber nur die Wand<br />

zwischen Zone 1 und Zone 3). Dazu wählt man die notwendigen<br />

Schichten in der Liste Baustoff aus. Mit der gleichzeitiger<br />

Betätigung der STRG-Taste können mehrere Baustoffe zusammen<br />

ausgewählt werden.

Mit Auswahl eines Baustoffs wird dieser in der Graphik zur<br />

besseren Verdeutlichung grau unterlegt. Eine gute Hilfe sind auch<br />

die Positionsangaben.<br />

Im Beispiel sind alle Baustoffe mit der y-Position 4107<br />

auszuwählen.

Danach wird die Pfeiltaste oben mit Richtung nach rechts >><br />

angeklickt.<br />

Es wird die Eingabe der relevanten Bauteillänge gefordert.<br />

Im Beispiel ist dies nur die Höhe der Außenwand von Zone 3 zur<br />

Außenluft (Zone 1). Die Außenwandfläche oben und die<br />

Geschoßdeckenfläche wird hierbei nicht gerechnet !<br />

Wichtig:<br />

Sie entscheiden hier über den Innen- oder Außenmaßbezug des ψ-<br />

Wertes. Mit der Eingabe von 1m wird im Beispiel der<br />

Innenmaßbezug gewählt. Bei Außenmaßbezug wäre zusätzlich die<br />

Hälfte der einbindenden Deckenhöhe dazu zurechnen. Wichtig ist<br />

nur, dass die Außenmaße der Wärmebrückenberechnung mit den<br />

Außenmaßen des EN 832- Verfahrens (EnEV ) übereinstimmen.<br />

Wenn ein ψ-Wert für eine EN 832-Berechnung notwendig ist, ist das<br />

Außenmaß anzusetzen. Geben Sie die gleichen Abmessungen beim<br />

Außenmaß wie für die Flächenberechnung bei der ENEV oder dem EN<br />

832-Verfahren ein. Damit vermeiden Sie Fehler bei der ψ−Wert –<br />

Bewertung.<br />

Geben Sie nun die Längenbezeichnung ein.

Geben Sie den Reduktionsfaktor ein.<br />

Die Werte für den Reduktionsfaktor sind DIN 4108 Beiblatt 2 zu<br />

entnehmen, sofern nicht ein anderer Wert aus einer EnEV-<br />

Berechnung zu verwenden ist.<br />

Wärmestrom nach außen über Bauteil i Temperatur-Korrekturfaktor<br />

Außenwand, Fenster 1<br />

Dach (als Systemgrenze) 1<br />

Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8<br />

Abseitenwand (Drempelwand) 0,8<br />

Wände und Decken zu unbeheizten Räumen 0,5<br />

Unterer Gebäudeabschluss:<br />

- Kellerdecke/-wände zu unbeheiztem Keller<br />

- Fußboden auf Erdreich 0,6<br />

- Flächen des beheizten Kellers gegen Erdreich<br />

Reduktionsfaktoren aus DIN 4108 Beiblatt 2

Es ergibt sich ein U-Wert der Außenwand von 0,34W/(m²K). Der<br />

Wärmebrücken-Verlustkoeffizient ψ-Wert von 0,071 W/(m•K) (ψ-<br />

Wert = Leitwert – U* Länge) wird nun sofort angezeigt.<br />

Für eine Gesamtbetrachtung ist das gleiche Vorgehen für den ψ-<br />

Wert von Zone 2 zu Zone 1 analog durchzuführen.

Wie sieht das Ergebnis einer Psi-Wert Berechnung<br />

(Wärmebrückenverlust-Koeffizient) aus ?<br />

Nach Berechnung des ψ-Wertes können Sie über Druckvorschau<br />

das Ergebnis anschauen und dann über Drucken ausgeben.

Über Export kann das Ergebnis der Berechnung als *.txt Datei<br />

abgespeichert werden.

Beispiel 2<br />

Wie berechnet man den Psi-Wert<br />

(Wärmebrückenverlustkoeffizient) einer Außenecke ?<br />

Dieses Wärmebrückendetail beschreibt 2 Zonen ( 1 Raum und die<br />

Außenluft) mit 2 Temperaturrandbedingungen.<br />

Zone 1<br />

- 5 °C<br />

Zone 2<br />

20 °C<br />

Nachdem Sie ein Wärmebrückendetail, wie die Außenecke,<br />

modelliert haben und unter dem Menüpunkt Berechnen die Auswahl<br />

Psi-Wert (Wärmebrücke) angewählt haben, startet die Berechnung.<br />

Alternativ laden Sie die Beispieldatei Argos Aussenecke.evr und<br />

starten die Berechnung.

Nach Anwahl von Berechnen Psi-Wert (Wärmebrücke) wird die<br />

Berechnungsoberfläche geöffnet.

Die Konvergenz ist auf 0,02 einzustellen, danach Bestätigen durch<br />

Klicken auf Button Konvergenzvorgabe und die Berechnung ist<br />

erneut mit Klicken auf Graphikdarstellung Bauteil zu starten.<br />

Die Verfeinerung erhöht sich auf 2.

Unter Berechnungen - Wärmebrücken psi-Wert – Summe<br />

Teilwärmeströme kicken Sie auf den Wärmeübergangsknoten der<br />

Innenluft und Betätigen von Festlegung 1. Knoten. Er wird mit einem<br />

blauen Punkt gekennzeichnet.<br />

Der Gesamtwärmestrom im Beispiel beträgt 58,22 W. Da kein<br />

weiterer Wärmeübergang anzuwählen ist, klicken Sie auf Fertig.

In der Eingabeoberfläche erscheint obiges Fenster.<br />

Zuerst ist nun die Temperaturdifferenz von Innenluft zu Außenluft<br />

anzuwählen.<br />

Es ergibt sich ein Leitwert von 2,329 W/(m•K) = 58,22/(20-(-5)). Von<br />

diesem Leitwert sind die U-Werte der Außenbauteile multipliziert mit<br />

der relevanten Länge abzuziehen.<br />

Es ist also zunächst der U-Wert der Außenwandkonstruktion zu<br />

bestimmen. Klicken Sie in der Liste der Baustoffe die relevanten

Schichten an. Mit der gleichzeitiger Betätigung der STRG-Taste<br />

können mehrere Baustoffe zusammen ausgewählt werden.<br />

Mit Auswahl eines Baustoffs wird dieser in der Graphik zur<br />

besseren Verdeutlichung grau unterlegt. Eine gute Hilfe sind auch<br />

die Positionsangaben.<br />

Im Beispiel sind alle Baustoffe mit der y-Position 10120<br />

auszuwählen.<br />

Nach Betätigen der Pfeiltaste oben rechts wird die relevante Länge<br />

abgefragt.<br />

Im Beispiel ist dies eine Außenlänge der Außenwand Innenraum zur<br />

Außenluft. Da die andere Außenwand die gleiche Konstruktion<br />

aufweist, kann hier schon die Gesamtlänge eingetragen werden.<br />

Andernfalls müsste ein zweiter U-Wert bestimmt und mit seiner<br />

relevanten Länge berechnet werden.<br />

Wichtig:<br />

Sie entscheiden hier über den Innen- oder Außenmaßbezug des ψ-<br />

Wertes. Mit der Eingabe von 2 m wird im Beispiel der Innenmaßbezug<br />

gewählt.

Wenn ein ψ-Wert für eine EnEV-Berechnung (Energieeinsparverordnung<br />

2002) notwendig ist, ist das Außenmaß anzusetzen. Geben Sie die<br />

gleichen Abmessungen beim Außenmaß wie für die Flächenberechnung<br />

bei der 3. Wärmeschutzverordnung oder dem EN 832-Verfahren ein.<br />

Damit vermeiden Sie Fehler bei der ψ−Wert – Bewertung.<br />

Geben Sie die Längenbezeichnung ein.<br />

Geben Sie den Reduktionsfaktor ein.<br />

Die Werte für den Reduktionsfaktor sind DIN 4108 Beiblatt 2 zu<br />

entnehmen, sofern nicht ein anderer Wert aus einer EnEV-<br />

Berechnung zu verwenden ist.<br />

Wärmestrom nach außen über Bauteil i Temperatur-Korrekturfaktor<br />

Außenwand, Fenster 1<br />

Dach (als Systemgrenze) 1<br />

Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8<br />

Abseitenwand (Drempelwand) 0,8<br />

Wände und Decken zu unbeheizten Räumen 0,5<br />

Unterer Gebäudeabschluss:<br />

- Kellerdecke/-wände zu unbeheiztem Keller<br />

- Fußboden auf Erdreich 0,6<br />

- Flächen des beheizten Kellers gegen Erdreich<br />

Reduktionsfaktoren aus DIN 4108 Beiblatt 2<br />

Wärmestrom nach außen über Bauteil i Temperatur-Korrekturfaktor<br />

Außenwand, Fenster 1<br />

Dach (als Systemgrenze) 1<br />

Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8<br />

Abseitenwand (Drempelwand) 0,8<br />

Wände und Decken zu unbeheizten Räumen 0,5<br />

Unterer Gebäudeabschluss:<br />

- Kellerdecke/-wände zu unbeheiztem Keller<br />

- Fußboden auf Erdreich 0,6<br />

- Flächen des beheizten Kellers gegen Erdreich

Temperatur Korrekturfaktoren nach EnEV.<br />

Es ergibt sich ein U-Wert der Außenwand von 1,057 W/(m²K). Der<br />

Wärmebrücken-Verlustkoeffizient ψ-Wert von 0,215 W/(m•K) (ψ-<br />

Wert = Leitwert – U1* Länge1 – U2* Länge2) wird nun sofort<br />

angezeigt.<br />

Bei einem Außenwandbezug mit einer Länge von 2,785 m ergibt<br />

sich ein ψ-Wert von – 0,615 W/(m•K).

Direkte Eingabe des U-Wertes<br />

Sie haben noch eine andere Möglichkeiten den ψ-Wert zu<br />

bestimmen. Sie können, wie bereits beschrieben, diesen Wert durch<br />

die Angabe des Leitwertes und der in der Liste von markierten<br />

Baustoffen berechnete U-Werte ermitteln. In manchen Fällen ist<br />

aber auch eine direkte Eingabe von U-Werten z.B. nach ISO 6946<br />

(bei inhomogenen Konstruktionen) oder bei erdberührten Bauteilen<br />

nach DIN EN ISO 13370 notwendig. Zusätzlich ist auch in einigen<br />

Anwendungen die Berücksichtigung von Reduktionsfaktoren<br />

erforderlich. Grundsätzlich gilt für die Übernahme von ψ-Werten in<br />

die Berechnung nach Energieeinsparverordnung (DIN 4108-6, EN<br />

832) dass man sowohl die Wärmebrückenberechnung als auch die<br />

Heizwärmebedarfsberechnung mit den gleichen U-Werten,<br />

Außenmaße der Konstruktionen und deren Reduktionsfaktoren<br />

durchführen muss.<br />

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das rechte weiße Fenster.<br />

Es erscheint ein Kontextmenü in dem Sie U-Werte NEU eingeben,<br />

ÄNDERN oder LÖSCHEN können. Gehen Sie auf NEU und geben<br />

dann zuerst den U-Wert, die Länge (Innen- oder Außenmaß), die<br />

Längenbezeichnung und den Reduktionsfaktor an.

Korrektur der Psi- und f-Wert Berechnung<br />

Solange das Wärmebrückendetail in der Eingabeoberfläche nicht<br />

verändert wird, kann man immer wieder auf das letzte<br />

Rechenergebnis (d.h. Leitwert oder Oberflächentemperaturwert)<br />

zugreifen und eine korrigierte ψ- und f-Wert Berechnung auf dieser<br />

Basis durchführen. Dazu ist der Menüpunkt „Letztes<br />

Zwischenergebnis“ im Menü „Berechnen“ aufzurufen. Dadurch<br />

kann die ψ- und f-Wert Berechnung verändert werden ohne die<br />

komplette Wärmebrücke erneut berechnen zu müssen.

Wie wird der f-Wert (Temperaturfaktor) berechnet ?<br />

Wärmebrücken können in ihrem thermischen Einflussbereich zu<br />

deutlich niedrigeren raumseitigen Oberflächentemperaturen und zu<br />

Tauwasserniederschlag und damit zu Schimmelpilz führen. Um das<br />

Risiko der Schimmelpilzbildung zu verringern sind die<br />

Anforderungen nach E DIN 4108-2, Abschnitt 6.1.2 einzuhalten<br />

(siehe auch Voraussetzungen in diesem Abschnitt). Der<br />

Temperaturfaktor muss an der ungünstigsten Stelle die<br />

Mindestanforderung f ≥ 0,7 erfüllen.<br />

Am Beispiel einer Außenecke wird das Verfahren erläutert.<br />

Dieses Wärmebrückendetail beschreibt 2 Zonen (1 Raum und die<br />

Außenluft) mit 2 Temperaturrandbedingungen.<br />

Zone 1<br />

- 5 °C<br />

Zone 2<br />

20 °C<br />

Die Randbedingungen (Temperaturen und<br />

Wärmeübergangswiderstände sind vorgegeben)<br />

Innentemperatur: 20 °C<br />

Rsi: 0,25<br />

Außentemperatur: - 5 °C<br />

Rse: 0,04<br />

Nachdem Sie ein Wärmebrückendetail, wie die Außenecke,<br />

modelliert haben und unter dem Menüpunkt Berechnen die Auswahl<br />

Psi-Wert (Wärmebrücke) angewählt haben, startet die Berechnung.<br />

Alternativ laden Sie die Beispieldatei Argos Aussenecke.evr und<br />

starten die Berechnung.

Nach Anwahl von Berechnen f-Wert (Oberflächentemperatur) wird die<br />

Berechnungsoberfläche geöffnet.<br />

Die Konvergenz ist auf 0,02 einzustellen und die Berechnung ist<br />

erneut mit Klicken auf normierte Graphikdarstellung zu starten. Die<br />

normierte Darstellung ist bei der<br />

Oberflächentemperaturbestimmung sehr vorteilhaft, da dünne<br />

Schichten und Kanten besser dargestellt werden.

Die Verfeinerung erhöht sich auf 2.

Anzeige der niedrigsten Oberflächentemperaturen<br />

In der Berechnungsoberfläche können Sie sich bei einer f-Wert<br />

Berechnung die niedrigsten Oberflächentemperaturen zu jeder<br />

Temperaturzone anzeigen lassen. Dazu gehen Sie im Menü<br />

„Berechnungen“ auf den Punkt „Oberflächentemp. f-Wert / Niedrige<br />

Oberflächentemperaturen“.

Auswahl des kritischen Temperaturknotens<br />

Wählen Sie unter dem Menüpunkt Berechnungen die Auswahl<br />

Oberflächentemp. f-Wert - Auswahl f-Wert aus. Es erscheint der<br />

Button Festlegen. Wählen Sie nun den kritischen Temperaturknoten<br />

an der Bauteiloberfläche aus. Im Beispiel ist es die Innenecke. Nach<br />

Betätigen des Buttons Festlegen wird dieser Knoten, sofern es ein<br />

Oberflächentemperaturknoten ist, mit einem blauen Punkt<br />

gekennzeichnet.

Die Oberflächentemperatur im Beispiel beträgt an diesem Punkt<br />

11,45 °C.<br />

Wir empfehlen aber die Verfeinerung bis zur Rechnergrenze<br />

(Arbeitsspeicher) zu erhöhen, um die Genauigkeit zu verbessern.

Mit einer Verfeinerungsstufe von 5 ergibt sich eine<br />

Oberflächentemperatur von 10,50 °C.<br />

Klicken Sie nun auf SCHLIEßEN, um die Berechnung fortzusetzen.

Die f-Wert-Berechnung erfolgt mit der Zuordnung der zugehörigen<br />

Innen- und Außenlufttemperaturen (DIN EN ISO 10211-2). Nachdem<br />

die entsprechenden Temperaturen angewählt wurden, erfolgt die<br />

Berechnung durch Anwahl der Pfeiltaste.<br />

Es wird ein f-Wert von 0,620 ermittelt, der kleiner als die Anforderung von 0,7<br />

der DIN 4108-2 ist.

Welche Randbedingungen sind nach EN ISO 10211 für<br />

Oberflächentemperatur- und Psi-Wert-Berechnung<br />

anzusetzen ?<br />

Verschiedene Randbedingungen für Wärmebrückenberechnung ψ<br />

-Wert oder Oberflächentemperaturberechnung f-Wert:<br />

ψ -Wert: Rsi und Rse DIN 4108-Beiblatt 2 , Lufttemperaturen frei<br />

wählbar<br />

Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Beiblatt 2:<br />

Ψ-Wert f-Wert Ψ-Wert f-Wert<br />

Außenwand 0,13 0,25 0,04 0,04<br />

Bodenplatte auf Erdreich 0,17 0,25 0 - 1<br />

Wand zum Erdreich 0,13 0,25 0 2 - 1<br />

Kellerdecke zu unbeheiztem<br />

Keller<br />

0,17 0,25 0,17 0,17<br />

Kellerdecke zu beheiztem Keller 0,13 0,25 0,13 0,25<br />

Tür/Fenster 0,13 0,13 0,04 0,04<br />

oberste Geschossdecke<br />

(Dachraum beheizt)<br />

0,13 0,25 0,13 0,25<br />

Oberste Geschossdecke<br />

(Dachraum unbeheizt)<br />

0,10 0,25 0,10 0,10<br />

Dach (als Systemgrenze) 0,10 0,25 0,10 0,04<br />

1<br />

hier muss zusätzlich eine Schicht Erdreich eingebaut werden, siehe Details<br />

zu DIN 4102 Beiblatt 2.<br />

2 bei Erdreichanschüttung > 1000 mm, sonst 0,04.<br />

(Standard Rsi =0,13 m²K/W, Rse =0,04 m²K/W)<br />

f- Wert: Rsi =0,25 m²K/W, Rse =0,04 m²K/W Außenlufttemperatur –<br />

5°C, Innenraumlufttemperatur 20 °C<br />

Bei Wärmebrücken in Bauteilen, die an das Erdreich oder an<br />

unbeheizte Kellerräume und Pufferzonen grenzen, muss von den in<br />

Tabelle 5 ( DIN 4108-2) angegebenen Randbedingungen<br />

ausgegangen werden.<br />

Rsi<br />

Rse

Temperaturen für f-Wert-Bestimmung<br />

Gebäudeteil bzw. Umgebung Temperatur in °C<br />

Keller 10<br />

Erdreich 5<br />

Unbeheizte Pufferzone 10<br />

Unbeheizter Dachraum -5<br />

Nach EN ISO 10211 können je nach Berechnung und<br />

Wärmebrückenmodell die Randbedingungen nach Abschnitt 6.1.2<br />

Wärmeübergangswiderstände und 6.1.3<br />

Temperaturrandbedingungen eingesetzt werden.

Was muss zur Berechnung des Psi-Wertes eingegeben<br />

werden?<br />

Leitwert<br />

Zuerst wird der Leitwert nach Anwahl der zugehörigen<br />

Außentemperatur aufgrund Division des Gesamtwärmestroms<br />

durch die Temperaturdifferenz (innen zu außen) ermittelt.<br />

U-Wert berechnen<br />

Die U-Werte der einzelnen Konstruktionen werden durch Auswählen<br />

der relevanten Baustoffe, der relevanten Länge (eigentlich Flächen =<br />

dargestellte Längen im Schnitt nach Beiblatt 2 DIN 4108) und der<br />

zugehörigen Reduktionsfaktoren berechnet.<br />

Längeneingabe:<br />

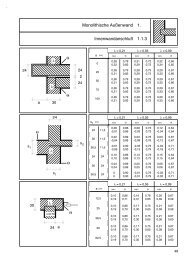

Nachfolgend sind die relevanten Längen für verschiedene<br />

Konstruktionen nach Beiblatt 2 DIN 4108 aufgeführt.

Bodenplatte<br />

Innengedämmt mit Erdreichanschüttung < 1000 mm<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Bodenplatte Abf : 0,6

Bodenplatte<br />

Innengedämmt mit Erdreichanschüttung > 1000 mm<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW : 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AbW : 0,6<br />

Reduktionsfaktor Bodenplatte Abf : 0,6

Sockel<br />

Außengedämmt mit Erdreichanschüttung < 1000 mm<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Bodenplatte Abf : 0,6<br />

Sockel<br />

Bodenplatte nicht unterkellert - Bodenplatte außengedämmt<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Bodenplatte Abf : 0,6

Sockel<br />

unbeheizter Keller - Kellerdecke innengedämmt<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Kellerdecke AG : 0,6<br />

Sockel<br />

unbeheizter Keller - Kellerdecke außengedämmt<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Kellerdecke AG : 0,6

Sockel<br />

beheizter Keller<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Terrassentür<br />

Unbeheizter Keller - Kellerdecke innengedämmt<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Kellerdecke AG : 0,6

Terrassentür<br />

Unbeheizter Keller - Kellerdecke außengedämmt<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktor Kellerdecke AG : 0,6

Terrassentür<br />

Beheizter Keller<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1

Fenster<br />

Fensterbrüstung<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Fensterlaibung<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1

Fenstersturz<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Rollladenkasten<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1

Rollladenkasten - außen montiert<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Geschossdeckeneinbindung<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1

Balkonplattenanschluss<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Oberste Geschossdecke<br />

Dachraum beheizt<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1

Oberste Geschossdecke<br />

Dachraum unbeheizt<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 0,8<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Dachflächenfenster<br />

Unten/oben<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1

Dachflächenfenster<br />

Seitlich<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1<br />

Reduktionsfaktor Fenster AW: 1<br />

Attika<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1

Ortgang<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Dach – Innenwand - Anschluss<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1

Gauben<br />

Reduktionsfaktor Dach AD: 1<br />

Reduktionsfaktor Außenwand AAW: 1<br />

Reduktionsfaktoren:<br />

Standardwert = 1, oder berechnete fx -Werte nach Tabelle 3 der DIN<br />

4108-6 über das EnEV-Verfahren, oder – wenn EnEV-Rechnung<br />

nicht vorhanden - Vorschlagswerte nach Beiblatt 2 DIN 4108.<br />

Wärmestrom nach außen über Bauteil i Temperatur-Korrekturfaktor<br />

Außenwand, Fenster 1<br />

Dach (als Systemgrenze) 1<br />

Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8<br />

Abseitenwand (Drempelwand) 0,8<br />

Wände und Decken zu unbeheizten Räumen 0,5<br />

Unterer Gebäudeabschluss:<br />

- Kellerdecke/-wände zu unbeheiztem Keller<br />

- Fußboden auf Erdreich 0,6<br />

- Flächen des beheizten Kellers gegen Erdreich<br />

Reduktionsfaktoren aus DIN 4108 Beiblatt 2

Wärmestrom nach außen über Bauteil i Temperatur-Korrekturfaktor<br />

Außenwand, Fenster 1<br />

Dach (als Systemgrenze) 1<br />

Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8<br />

Abseitenwand (Drempelwand) 0,8<br />

Wände und Decken zu unbeheizten Räumen 0,5<br />

Unterer Gebäudeabschluss:<br />

- Kellerdecke/-wände zu unbeheiztem Keller<br />

- Fußboden auf Erdreich 0,6<br />

- Flächen des beheizten Kellers gegen Erdreich<br />

Temperatur Korrekturfaktoren nach EnEV.<br />

Bei inhomogenen Konstruktionen oder bei durch Stufen<br />

dargestellten Konstruktionen z.B. Dachschrägen kann der U-Wert<br />

durch anklicken mit der rechten Maustaste auch direkt eingegeben<br />

werden.

Mehrdimensionale Diffusionsberechnung<br />

Aufgrund der fehlenden normativen Grundlage sind die Ergebnisse<br />

nur als ersten Hinweis zu sehen.<br />

Achten Sie darauf, dass den in der Konstruktion verwendeten<br />

Baustoffen ein Diffusionswiderstand zugeordnet ist. Kontrollieren<br />

können Sie dies durch Anklicken der Baustoffe mit der rechten<br />

Maustaste und Auswählen des Menüeintrags Eigenschaften. Im<br />

Register Daten wird der Diffusionswiderstand angezeigt. Es wird<br />

empfohlen, diese Werte bei neuen Baustoffen direkt in die<br />

Datenbank abzuspeichern, damit diese Werte auch in anderen<br />

Projekten zur Verfügung stehen.<br />

Den Wärmeübergängen werden zu den Temperaturen auch die<br />

relative Luftfeuchtigkeit zugeordnet. Diesen Wert können Sie durch<br />

Anklicken der Wärmeübergänge mit der rechten Maustaste und<br />

Auswählen des Menüeintrags Eigenschaften eingeben.<br />

Über das Menü Rechnen Diffusionsberechnung wird die<br />

Berechnung gestartet.

Die Tauwasserberechnung starten Sie mit dem Menübefehl<br />

Berechnen Tauwasserausfall. Danach kann die<br />

Verdunstungsmenge berechnet werden.

Nach Betätigen des Buttons Schließen kehren Sie auf die<br />

Eingabeoberfläche zurück und können das Ergebnis als Nachweis<br />

ausgeben.

Beschriftungsmöglichkeit in der Berechnungsoberfläche<br />

Zur besseren Erläuterung bei komplizierten Wärmebrücken können<br />

Sie über das Menü „Grafik“ beliebige Beschriftungen und<br />

Erklärungen in die Grafik in der Berechnungsoberfläche einfügen.<br />

Diese lassen sich dann ausdrucken, abspeichern oder über die<br />

Zwischenablage in andere Windowsanwendungen kopieren.<br />

Sie geben zuerst die gewünschte Beschriftung im Editierfeld vor,<br />

klicken dann auf die gewünschte Position in der Grafik und<br />

bestätigen mit dem Button Einfügen.

Projektverwaltung<br />

Wie kann ein Projekt verwaltet werden ?<br />

Unter Neu wird eine neue Projektdatei angelegt. Unter Öffnen kann<br />

man vorhandene Projekt-Dateien einlesen. Die vier zuletzt<br />

geöffneten Dateien werden aufgelistet und können direkt angewählt<br />

werden. Mit Speichern und Speichern unter... kann man die Dateien<br />

wieder sichern. Mit Eigenschaften werden weitere Projektdaten zum<br />

Projekt abgelegt. Mit Beenden wird das Programm <strong>ARGOS</strong> beendet.

Was bedeutet Bearbeiten ?<br />

Der Hauptmenüpunkt Bearbeiten ist erst nach Eingabe von<br />

Baustoffen oder Konstruktionen in der Eingabeoberfläche aktiv.<br />

Mit Rückgängig können Sie den letzten Befehl aufheben und mit<br />

Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Löschen stehen Ihnen die<br />

bekannten Windowsbefehle zur Verfügung.<br />

Mit Eingabegraphik kopieren wird die Bearbeitungsoberfläche als<br />

Graphik in die Zwischenablage kopiert.<br />

Mit Eingabegraphik speichern wird die Bearbeitungsoberfläche als<br />

*.bmp-Datei abgespeichert.<br />

Mit den Befehlen Bauteile gruppieren können Sie mehrere Elemente<br />

zu einer Gruppe zusammenfassen. Diese können Sie dann komplett<br />

verschieben. Gruppierung aufheben trennt die Elemente wieder<br />

voneinander.<br />

Mit Baustoffaufbereitung prüfen wird kontrolliert, ob alle Elemente<br />

richtig verknüpft wurden. Sind alle Elemente grau unterlegt, dann<br />

wurden alle Elemente erkannt .<br />

Mit Alles markieren werden alle Elemente auf der Oberfläche<br />

markiert.

Arbeitsbereich<br />

Mit dem Hauptmenüpunkt Arbeitsbereich kann man einige<br />

Einstellungen zu Farbe und Rasterung vornehmen. In diesem Menü<br />

können auch der Maßstab und die Einheiten festgelegt werden.<br />

Hier kann auch eine Bildvorlage eingelesen werden.<br />

Einheit und Maßstab festlegen<br />

Die Möglichkeit, die Einheit bis auf 1/100 mm darzustellen,ist<br />

besonders bei sehr dünnen Baustoffschichten (z.B. Folien)<br />

erforderlich und hilfreich.<br />

Sehr wichtig: Mit Maßstab kann der gesamte Bildschirmmaßstab<br />

verändert werden. Dieser kann dann durch die Zoom-Funktion im<br />

Menü Ansicht innerhalb des Maßstabes variiert werden.

Vorlage einlesen<br />

Unter Arbeitsbereich – Vorlage kann eine Bildvorlage eingelesen<br />

(gescannt) oder eine vorhandene Grafikdatei geöffnet werden.<br />

Unter Vorlage öffnen kann eine vorhandene Grafikdatei geöffnet<br />

werden und als Vorlage benutzt werden (siehe ..).<br />

Es werden viele gängige Grafikformate wie<br />

.WMF;.EPS;*.BMP;*.TIF;*.PCX;*.JPG;*.PNG;*.CDR;*.CGM;*.DRW;*.E<br />

MF;*.GIF;*.JPEG;*.PCD;*.PICT;*.TGA;*.TIFF;*.WPG;<br />

unterstützt.<br />

In der Argos “Professional” Version ist zusätzlich das Einlesen von<br />

DXF-Dateien möglich.

Unter Vorlage einlesen wird ein vorhandenes Twain-Gerät (z.B.<br />

Scanner) angesprochen.

Datenbankfunktionen<br />

Wie wird die Datenbank verwaltet ?<br />

Unter dem Hauptmenüpunkt Datenbank kann man die zugrunde<br />

liegende Datenbank für Baustoffe und Konstruktionen ergänzen<br />

und erweitern.

Was erscheint unter dem Begriff Baustoffe?<br />

Wenn Sie noch keine eigene Baustoffe in der Datenbank haben sind<br />

natürlich keine Einträge vorhanden.

Sie klicken in Optionen auf feste Baustoffe und es stellt sich<br />

nachstehendes Bild ein.<br />

Sämtliche in der Datenbank erfassten Baustoffe sind aufgelistet,<br />

können durchsucht und ausgewählt werden.<br />

Neu: mit Suche können Baustoffe in der Datenbank gesucht werden<br />

Mit der Optionswahl:<br />

„feste Baustoffe“ können Sie nur die fest verankerten<br />

Datenbankeinträge sehen.<br />

Fest heißt:<br />

• nicht veränderbare,<br />

• nicht löschbare Einträge.<br />

Mit<br />

• Baustoffliste nach DIN,<br />