Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig

Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig

Jubiläen 2006 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

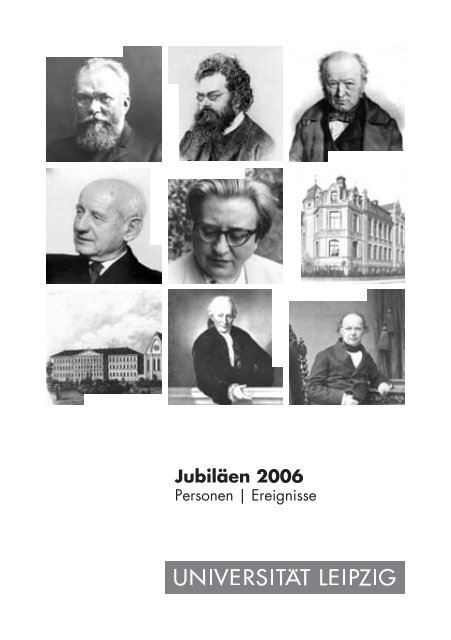

<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong><br />

Personen | Ereignisse

<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong><br />

Personen | Ereignisse

Impressum<br />

Herausgeber: Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />

Redaktion: Volker Schulte, Pressestelle<br />

Satz: Anja Landsmann, Öffentlichkeitsarbeit<br />

ISBN 3-934178-58-8<br />

Redaktionsschluss: 01.02.<strong>2006</strong><br />

Preis: 2,00 €<br />

Kontakt<br />

Pressestelle<br />

Ritterstraße 26, 04109 <strong>Leipzig</strong><br />

Telefon 0341 97-35020<br />

E-Mail presse@uni-leipzig.de<br />

www.uni-leipzig.de/presse

Inhalt<br />

Geleitwort 7<br />

Erich Kähler 9<br />

Zum 100. Geburtstag am 16. Januar <strong>2006</strong><br />

Hermann Brockhaus 15<br />

Zum 200. Geburtstag am 28. Januar <strong>2006</strong><br />

Eva Lips 21<br />

Zum 100. Geburtstag am 6. Februar <strong>2006</strong><br />

Hans Otto de Boor 27<br />

Zum 50. Todestag am 10. Februar <strong>2006</strong><br />

Karl Lamprecht 31<br />

Zum 150. Geburtstag am 25. Februar <strong>2006</strong><br />

Emil Adolf Roßmäßler 39<br />

Zum 200. Geburtstag am 3. März <strong>2006</strong><br />

Eduard Friedrich Weber 45<br />

Zum 200. Geburtstag am 6. März <strong>2006</strong><br />

Karl-Sudhoff-Institut 49<br />

Zum 100. Jahrestag der Gründung am 1. April <strong>2006</strong><br />

Friedrich Wilhelm Ritschl 55<br />

Zum 200. Geburtstag am 6. April <strong>2006</strong><br />

Albrecht Alt 61<br />

Zum 50. Todestag am 24. April <strong>2006</strong><br />

Institut für Pathologie 67<br />

Zum 100. Jahrestag der Eröffnung am 5. Mai <strong>2006</strong>

Oskar von Gebhardt 73<br />

Zum 100. Todestag am 9. Mai <strong>2006</strong><br />

Karl Ferdinand Hommel 79<br />

Zum 225. Todestag am 16. Mai <strong>2006</strong><br />

Psychiatrische Lehre 83<br />

Vor 200 Jahren begann der kontinuierliche Vorlesungsbetrieb<br />

zur Seelen- und Nervenheilkunde<br />

Paul Drude 89<br />

Zum 100. Todestag am 5. Juli <strong>2006</strong><br />

Robert Schumann 93<br />

Zum 150. Todestag am 29. Juli <strong>2006</strong><br />

Wegbereiter der Chemie 99<br />

Zum 300. Todestag Johann Christian Schambergs am<br />

4. August <strong>2006</strong> und 325. Todestag von Michael Heinrich Horn<br />

am 16. Oktober <strong>2006</strong><br />

Institut für Ausländerstudium 105<br />

Zum 50. Jahrestag der Gündung am 1. September <strong>2006</strong><br />

Johann Friedrich Christ 109<br />

Zum 250. Todestag am 2. September <strong>2006</strong><br />

Ludwig Boltzmann 115<br />

Zum 100. Todestag am 5. September <strong>2006</strong><br />

Johann Christoph Adelung 121<br />

Zum 200. Todestag am 10. September <strong>2006</strong><br />

Johann Christian Gottfried Jörg und<br />

das „Triersche Institut“ 125<br />

Zum 150. Todestag am 20. September <strong>2006</strong> und<br />

zum 200. Jubiläum der Trierschen Stiftung<br />

Christian Samuel Weiss 131<br />

Zum 150. Todestag am 1. Oktober <strong>2006</strong><br />

Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde 137<br />

Zum 100. Jahrestag der Gründung am 1. Oktober <strong>2006</strong><br />

Friedrich Louis Hesse 143<br />

Zum 100. Todestag am 22. Oktober <strong>2006</strong>

Forschungsreise durch Afrika 149<br />

Zum 275. Jahrestag des Beginns der sächsischen Afrika-Expedition<br />

am 30. Oktober <strong>2006</strong><br />

Thomas Müntzer 155<br />

Vor 500 Jahren begann der Theologe sein Studium in <strong>Leipzig</strong><br />

Das Augusteum 161<br />

Zum 175. Jahrestag der Grundsteinlegung für das Hauptgebäude<br />

der <strong>Universität</strong><br />

Academiae Musicus Werner Fabricius 167<br />

Vor 350 Jahren Bestallung des <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong>smusikdirektors<br />

Frauenstudium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> 171<br />

Von den Anfängen vor 100 Jahren<br />

Die ersten Promotionen 175<br />

Zum 575. Jahrestag der Verleihung akademischer Grade<br />

an der Medizinischen Fakultät<br />

Autorenverzeichnis 181<br />

Bildnachweise 185

Geleitwort<br />

Nachdem die Broschüren „<strong>Jubiläen</strong> 2004“ und „<strong>Jubiläen</strong> 2005“ eine gute Aufnahme<br />

innerhalb und außerhalb der <strong>Universität</strong> gefunden haben, wünsche ich<br />

Gleiches den „<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong>“, die gegenüber ihren Vorgängerinnen noch einmal<br />

nach Umfang und Vielfalt kräftig zugelegt haben.<br />

Diesmal sind es 31 Kalenderblätter, die den „runden“ <strong>Jubiläen</strong> von bedeutenden<br />

Personen, Einrichtungen und Ereignissen der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> im Jahre <strong>2006</strong><br />

gewidmet sind. Geschrieben sind sie für Mitglieder und Freunde unserer <strong>Universität</strong><br />

und natürlich auch für jenen größeren Kreis von Menschen, die sich für<br />

Themen der <strong>Universität</strong>s- und Wissenschaftsgeschichte interessieren.<br />

Dass sich auch diese Broschüre dem großen Jubiläum von 2009, der Gründung<br />

der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> vor 600 Jahren, verdankt und verpflichtet weiß, liegt auf<br />

der Hand. Und es ist zu wünschen, dass in den weiteren Jahren bis dahin jeweils<br />

ein solches oder ähnliches universitätsgeschichtliches Mosaik vorgelegt werden<br />

kann.<br />

Neben Redaktion und Herstellung möchte ich insbesondere den Autoren meinen<br />

Dank sagen, ermöglichen sie doch erst durch ihr Mitdenken und Mittun das Erscheinen<br />

einer solchen Publikation. Möge dieses Engagement erhalten bleiben<br />

und möge auch der Band „<strong>Jubiläen</strong> <strong>2006</strong>“ eine interessierte Leserschaft finden!<br />

Prof. Dr. iur. Franz Häuser<br />

Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />

7

Erich Kähler<br />

Zum 100. Geburtstag am 16. Januar <strong>2006</strong><br />

Erich Kähler wurde 1906 in <strong>Leipzig</strong> geboren und studierte dort Mathematik,<br />

Astronomie und Physik, es folgten die Promotion1928 in <strong>Leipzig</strong> und<br />

die Habilitation 1930 in Hamburg. Er lehrte in Königsberg, Hamburg, <strong>Leipzig</strong><br />

und Berlin. Seine mathematischen Leistungen, die ein ungewöhnliches<br />

breites Feld überdecken, sichern Kähler, der gleicherweise Mathematiker,<br />

Astronom und mathematischer Physiker war, einen Platz in der Geschichte<br />

dieser Wissenschaften.<br />

9

„Mein <strong>Leipzig</strong> lob’ ich mir“, so pries der Dichter Johann Wolfgang Goethe<br />

(1749 – 1832) seinen Studienort, und dass die <strong>Leipzig</strong>er Jahre zu seinen schönsten<br />

und erfolgreichsten gehört haben, bekannte gleichfalls der gebürtige <strong>Leipzig</strong>er<br />

Mathematiker Erich Kähler.<br />

Geboren ist Kähler in <strong>Leipzig</strong> als Sohn eines Telegrapheninspektors, und er hat<br />

die Schule und danach ein Mathematikstudium in seiner Heimatstadt absolviert.<br />

Dabei hat er dank verständiger Lehrer in den letzten Jahren der Oberrealschule<br />

gar nicht mehr am Mathematikunterricht teilgenommen, sondern die ihm vom<br />

Schuldirektor überlassenen Mitschriften Weierstraßscher Mathematikvorlesungen<br />

durchgearbeitet, sodass der Abiturient bereits bestens mit elliptischen und<br />

abelschen Funktionen vertraut war, die seinerzeit noch ein wesentliches mathematisches<br />

Forschungsgebiet ausmachten. Schließlich verfasste der 17-Jährige<br />

eine etwa 50-seitige Abhandlung, die er dem <strong>Leipzig</strong>er Professor Otto Hölder<br />

(1859 – 1937) vorlegte, um damit promoviert zu werden. Kähler wurde darauf<br />

hingewiesen, dass dazu ein Mathematikstudium erforderlich sei, und er studierte<br />

daraufhin sechs Semester in <strong>Leipzig</strong>, insbesondere bei Leon Lichtenstein<br />

(1878 – 1933) und konnte dann 1928 mit dem selbst gestellten Thema „Über die<br />

Existenz von Gleichgewichtsfiguren“ aus der Himmelsmechanik promovieren.<br />

Ein Stipendium der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft ermöglichte<br />

ihm zunächst weitere wissenschaftliche Arbeit.<br />

Auf dem Weg in den Urlaub führte er an der <strong>Universität</strong> Hamburg ein folgenreiches<br />

Gespräch mit Emil Artin (1898 – 1962), das in Hamburg zu einer<br />

Assistentenstelle bei Wilhelm Blaschke (1885 – 1962) führte. Bereits 1930<br />

habilitierte sich Kähler mit der Arbeit „Über die Integrale algebraischer Differentialgleichungen“<br />

und wurde Privatdozent in Hamburg, eine Stellung, die er<br />

bis 1935 beibehielt und nur durch einen einjährigen Studienaufenthalt als Rockefellerstipendiat<br />

in Rom (1931 – 1932) unterbrach. In Rom lernte Kähler die<br />

führenden italienischen algebraischen Geometer kennen, aber auch André Weil<br />

(1906 – 1998), mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte.<br />

Blaschke hatte versucht, dem begabten jungen Mathematiker eine Professur zu<br />

verschaffen, wobei ihm im Hinblick auf weitere Kontakte Rostock der geographischen<br />

Nähe wegen besonders geeignet erschien. Aber Kähler war die außerordentlich<br />

anregende Hamburger Atmosphäre, die durch Mathematiker wie Emil<br />

Artin, Wilhelm Blaschke und Erich Hecke (1887 – 1947) sowie durch den Physiker<br />

Wilhelm Lenz (1888 – 1957) und die späteren Nobelpreisträger für Physik<br />

Wolfgang Pauli (1900 – 1958), Otto Stern (1888 – 1969) und Johannes Jensen<br />

(1907 – 1973) geprägt wurde, wichtiger als eine schnelle berufliche Karriere.<br />

10

Zeitweilig studierten auch nachmalig weltbekannte Mathematiker wie Bartel van<br />

der Waerden (1903 – 1996) und Shiing-Shen Chern (geb. 1911) in Hamburg.<br />

Ein Ergebnis zeigte sich bald, nämlich eine bahnbrechende Arbeit über Hermitesche<br />

Metrik (1933), in der eine gewisse metrische Differentialform behandelt<br />

und als alternierende Differentialform geschrieben wurde, von der Geschlossenheit<br />

verlangt wurde. Die hierdurch ausgezeichnete Klasse der Metriken führt zu<br />

dem, was heute als Kählersche Mannigfaltigkeit bezeichnet wird und ein fruchtbarer<br />

Forschungsgegenstand ist. Die Liebe zu dem Kalkül der alternierenden<br />

Differentialformen und die weite Sicht dieser Rechnungsart, die sich schon in<br />

der gerade erwähnten Arbeit zeigte, findet ihren vollen Niederschlag in der eleganten<br />

Behandlung der „Theorie der Systeme von Differentialgleichungen“, eine<br />

Monographie, die letztlich auf eine teilweise mit dem Schöpfer des Differentialkalküls<br />

Elie Cartan (1869 – 1951) zurückgelegte Zugreise Kählers nach Moskau<br />

zurückgeht, wohin ihn Blaschke mitnahm, damit Kähler dort über diesen<br />

Gegenstand vortrage. Cartan hat später die glückliche Bezeichnung der äußeren<br />

Ableitung dω einer Differentialform ω von Kähler übernommen; die sog. Kählermetrik<br />

verlangt Geschlossenheit der Form ω bzw. annuliert ihr Differential.<br />

Die nächsten Jahre bringen Kähler nach Königsberg, wo er zunächst eine Vertretungsprofessur<br />

(1935) und schließlich eine ordentliche Professur (1936) inne<br />

hat. 1938 hat Erich Kähler die Ärztin Luise Günther geheiratet, aber 1939 kurz<br />

nach der Geburt des ersten Sohnes Helmuth (geb. 1939) wurde er als Freiwilliger<br />

zur Marine eingezogen. Das Kriegsende erlebte Kähler an der Atlantikküste, er<br />

war dann zwei Jahre Kriegsgefangener auf der Ile de Ré, wobei die alten wissenschaftlichen<br />

Kontakte dem ehemaligen Offizier einen Sonderstatus verschafften,<br />

der es ihm erlaubte, mathematisch zu arbeiten. Die Familie fand sich bei Hamburg<br />

wieder, und einer kurze Spanne als Diätendozent in Hamburg folgte der Ruf<br />

der <strong>Leipzig</strong>er <strong>Universität</strong> auf den Lehrstuhl von Paul Koebe (1882 – 1945), der<br />

nach dem Kriegsende gestorben war. Koebe war ein renommierter Funktionentheoretiker<br />

gewesen, dessen Arbeiten den algebraischen Kern der analytischen<br />

Sachverhalte herausschälten, und das entsprach ganz dem Denken Kählers, der<br />

auch in der Funktionentheorie und zwar bereits in den 20er Jahren grundlegende<br />

Ergebnisse erzielt hatte, sodass er in der Tat einen geeigneten Nachfolger Koebes<br />

darstellte und darüber hinaus auch fest in der <strong>Leipzig</strong>er Tradition (etwa bei<br />

den automorphen Funktionen) stand, die letztlich in Felix Klein (1849 – 1925)<br />

wurzelt. Kählers Interessen waren freilich weiter gespannt als die eines reinen<br />

Funktionentheoretikers, bereits in seiner Königsberger Antrittsvorlesung von<br />

1939 hat er sein Verhältnis zur Physik, den Naturwissenschaften und der Philo-<br />

11

sophie klar umrissen, das er in einer Abhandlung anlässlich des 100. Todestages<br />

von Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855) vertieft hat.<br />

Die <strong>Leipzig</strong>er Zeit umfasst die wissenschaftlich ertragreichsten Jahre Kählers.<br />

Obwohl der eigenständig Denkende und Handelnde den politischen Spannungen<br />

nicht mehr widerstehen mochte und schließlich 1957 <strong>Leipzig</strong> verließ, um an der<br />

TU Berlin tätig zu sein, wirkte er durch seinen Schülerkreis nachhaltig weiter<br />

in der Messestadt. Relegierte Studenten hatten in seiner Wohnung Privatissima<br />

erhalten, für die Freilassung des inhaftierten Studentenpfarrers Schmutzler hatte<br />

er sich eingesetzt, sodass der Druck auf ihn unerträglich geworden war. 1980<br />

hat er <strong>Leipzig</strong> noch einmal besucht, und in den 90er Jahren im hohen Alter noch<br />

einen beeindruckenden Vortrag im Mathematischen Institut gehalten. In <strong>Leipzig</strong><br />

ist auch sein italienisch geschriebenes Hauptwerk „Geometria aritmetica“ (1958)<br />

entstanden, das viele Jahre im Mittelpunkt seiner Seminare stand und Arithmetik,<br />

algebraische Geometrie und Funktionentheorie verbindet. Schließlich soll<br />

noch erwähnt werden, dass er in <strong>Leipzig</strong> begonnen hatte, Russisch, Sanskrit und<br />

Chinesisch zu erlernen.<br />

An die Berliner Jahre (1958 – 1964) schloss sich eine Lehrtätigkeit als Nachfolger<br />

Artins in Hamburg an; 1974 wurde Kähler in Hamburg emeritiert. In diese<br />

Hamburger Zeit fallen gehäuft Schicksalsschläge, die Kählers Leben veränderten:<br />

Kurz nach dem Wechsel nach Hamburg verunglückte sein zweiter Sohn<br />

Reinhard (1948 – 1966) tödlich, bald danach seine Frau und schließlich einige<br />

Jahre später seine Tochter (1942 – 1988). Solche tragischen Ereignisse ändern<br />

zwangsläufig die Lebensweise, und das persönliche Leid schlug sich zweifelsohne<br />

auch in Kählers philosophischem Denken nieder, dem Plato (427 – 347 v. Chr.),<br />

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) und<br />

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) sehr vertraut waren und das in seinem<br />

Leben stets eine große Rolle gespielt hatte. Er bemühte sich jetzt, Philosophie,<br />

Mathematik und Naturwissenschaften mathematisch – in more geometrico – zu<br />

erfassen. „Welchen naturwissenschaftlichen Sinn haben die in Arithmetik und<br />

Algebra angesammelten Reserven der reinen Mathematik?“, fragte er bereits<br />

1955, und diese Sicht, insbesondere mathematische Deutungsweisen philosophischer<br />

Sachverhalte, zeigen sich immer betonter in den seit 1978 veröffentlichten<br />

Schriften zur Monadologie. Nicht alle sind ihm hier gefolgt.<br />

1974 wurde Kähler emeritiert, zwei Jahre zuvor hat er nochmals geheiratet.<br />

Im Jahr der Emeritierung siedelten die Kählers nach Wedel bei Hamburg um,<br />

aber er nahm am wissenschaftlichen Leben des Instituts weiter teil und lud im<br />

Anschluss an Kolloquia oder Ähnliches gern Gäste in sein Wedeler Heim ein.<br />

12

Der polnische Mathematiker Krzystof Maurin (geb. 1923) berichtete über die<br />

angenehme Atmosphäre im Hause Kählers und insbesondere in dessen großzügigem<br />

Arbeitszimmer, das zahllose Bücher aller Art enthielt und in dem der Hausherr<br />

eine Ecke für große Porträts von Carl Friedrich Gauß und Henri Poincaré<br />

(1854 – 1912) reserviert hatte, auf die er lächelnd mit der Bemerkung hinwies,<br />

dass dies sein liebster Platz mit seinen Ikonen sei.<br />

Am 21. Mai 2000 ist Erich Kähler im Alter von 94 Jahren in Wedel gestorben.<br />

Sein Wirken ist vielfach geehrt worden, er war Mitglied der Sächsischen Akademie<br />

in <strong>Leipzig</strong> (1949), der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin<br />

(1955), der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle (1962)<br />

und der Accademia Nazionale dei Lincei in Rom (1962), der Accademia di<br />

Scienze e Lettere in Mailand (1992). Sein Wirken ist vor allem mit wichtigen<br />

geometrischen Begriffen verbunden (Kählermetrik, Kählermannigfaltigkeiten<br />

und Kählergruppen), die bereits 1932 geprägt wurden. Kählers Bestreben ging<br />

darauf hinaus, Arithmetik, algebraische Geometrie und Funktionentheorie zu<br />

vereinen, ein wirkungsvolles Hilfsmittel war dabei der Kalkül der Differentialformen,<br />

den er maßgeblich mitgestaltet hat. Mathematische Bemühungen<br />

waren für Kähler immer dann unwirksam, „wenn sie die gegenwärtigen mathematischen<br />

Bestrebungen nicht in das Kraftfeld jener Ziele hineinzuziehen versuchen“.<br />

Einen schnellen Überblick über die Breite seines Schaffens ermöglichen<br />

die von Rolf Berndt (geb. 1940) und Oswald Riemenschneider (geb. 1941)<br />

herausgegebenen „Mathematischen Werke“ (2003); es sind dies vor allem die<br />

folgenden Bereiche, die in den 47 Titeln seines Werkverzeichnisses behandelt<br />

werden: das n-Körper-Problem, die Verbindung komplexer Funktionen zur Topologie<br />

und Geometrie, Differentiale, Differentialoperatoren, der Differentialkalkül,<br />

Differentialgleichungen, arithmetische Geometrie sowie Philosophie der<br />

Mathematik. Bekannt ist seine 1941 getroffenen Feststellung: „Die Mathematik<br />

ist ein Organ der Erkenntnis und eine unendliche Verfeinerung der Sprache und<br />

Vorstellungswelt. … Wir können nicht ahnen, in welche Ferne und Tiefe dieses<br />

geistige Auge Mathematik den Menschen noch blicken läßt.“<br />

Rüdiger Thiele<br />

13

Hermann Brockhaus<br />

Zum 200. Geburtstag am 28. Januar <strong>2006</strong><br />

Hermann Brockhaus, geboren am 28. Januar 1806 in Amsterdam, gestorben<br />

am 5. Januar 1877 in <strong>Leipzig</strong>, war einer der herausragenden Indologen<br />

und Orientalisten seiner Generation. 1841 an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong><br />

berufen, seit 1848 ordentlicher Professor für „ostasiatische Sprachen“,<br />

lehrte er hier bis zu seinem Tode.<br />

15

Hermann Brockhaus wurde am 28. Januar 1806 in Amsterdam geboren. Sein<br />

Vater, Friedrich Arnold Brockhaus, hatte hier 1805 den berühmten Verlagsbuchhandel<br />

gegründet. 1810 starb die Mutter und der Verlag wurde in Altenburg/<br />

Sachsen neu gegründet. 1817 übersiedelte das Verlagsgeschäft, das einen großen<br />

Aufschwung genommen hatte, nach <strong>Leipzig</strong>, der Metropole des deutschen<br />

Buchhandels. Hermann Brockhaus wurde der Pensions- und Erziehungsanstalt<br />

Wackerbartsruhe bei Dresden als Schüler anvertraut. Ostern 1820 setzte er<br />

seine Ausbildung im Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin fort, das er bis<br />

Michaelis des Jahres 1821 besuchte. Danach war er für kurze Zeit Lehrling im<br />

Verlagsgeschäft. Zu Ostern 1823 wurde er in das renommierte Gymnasium zu<br />

Altenburg aufgenommen. In den folgenden Jahren durchlief er die Selekta und<br />

konnte Ostern 1825 das Studium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> beginnen.<br />

Auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft vollzogen sich damals große Wandlungsprozesse.<br />

1807 erschien in Friedrich von Schlegels Über die Sprache und<br />

Weisheit der Inder zum ersten Mal der Ausdruck „vergleichende Grammatik“.<br />

Bereits 1816 hatte Franz Bopp das erste Werk der modernen Sprachwissenschaft<br />

verfasst: Das Konjugationssystem der Sanskritsprache im Vergleich mit jenem<br />

der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, und 1818<br />

wurde August Wilhelm v. Schlegel an der neu gegründeten <strong>Universität</strong> Bonn als<br />

Professor für Sanskrit berufen.<br />

Die schnell wachsende Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der<br />

Sanskritgrammatik, der vergleichenden Sprachwissenschaft sowie der indischen<br />

Kultur (Bopp übersetzte auch die berühmte Erzählung von Nala und Damayantī<br />

aus dem Epos Mahābhārata, mit der Generationen von Sanskritisten bis zur Gegenwart<br />

ihre Sanskrit-Lektüre beginnen) hatte den deutschen Philologenkreisen<br />

außerordentlich wichtige Anregungen gegeben und ihren Blick auf dieses noch<br />

völlig neue Arbeitsgebiet gerichtet. Auch Hermann Brockhaus fühlte sich zu ihm<br />

hingezogen. Da aber in <strong>Leipzig</strong> noch kein Sanskritstudium angeboten wurde,<br />

wandte er sich zunächst den semitischen Sprachen zu, insbesondere dem Hebräischen.<br />

Zu Ostern 1826 setzte er in Göttingen das Studium der orientalischen<br />

Sprachen fort. Um tiefer in das Sanskrit und ins Persische eindringen zu können,<br />

ging er im Herbst 1827 nach Bonn, wo August Wilhelm v. Schlegel und Christian<br />

Lassen wirkten. Die deutschen <strong>Universität</strong>en hatten damals im Bereich der<br />

Indologie jedoch vergleichsweise wenig anzubieten. Zu Michaelis des Jahres<br />

1828 verließ Brockhaus Bonn für eine mehrjährige Studienreise ins Ausland,<br />

die ihn zuerst nach Kopenhagen (1829 – 1830), dann nach Paris, London und<br />

Oxford führte. In Paris arbeitete er eng mit dem brillanten Eugène Burnouf<br />

zusammen, der ihn in die Zendsprache (die heilige Sprache der zoroastrischen<br />

16

Schriften) einführte. In Oxford entwickelte sich eine enge Beziehung zum Pionier<br />

der europäischen Sanskrit-Studien Horace Hayman Wilson, dem wir das<br />

erste Sanskrit-Englisch-Wörterbuch verdanken. Als Brockhaus 1835 in seine<br />

Heimat zurückkehrte, war ihm kein deutscher Gelehrter an Kenntnissen in der<br />

Sanskrit-Philologie überlegen. Schon damals meinte er, „die wahre Bedeutung<br />

und Würde“ der orientalischen Studien zu erkennen, nämlich: „dem erstarrenden<br />

Morgenlande neues Leben einzuhauchen“ (so sein Schüler Hermann Camillo<br />

Kellner). Damit der Orient nicht bloß eine schale Kopie des Okzidents werde,<br />

müsse er aus seinen Quellen erforscht werden.<br />

Nach einem kurzen Aufenthalt in <strong>Leipzig</strong> ließ sich Brockhaus als Privatgelehrter<br />

in Dresden nieder. Schon in London hatte er die Arbeit an seinem Lebenswerk<br />

begonnen, einer Ausgabe der umfangreichen, 45 000 Strophen umfassenden altindischen<br />

Märchensammlung Kathāsaritsāgra („Der Ozean der Erzählungsströme“)<br />

des kaschmirischen Autors Somadeva (11. Jh.), eine der größten Sammlungen<br />

indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen in Gedichtform. Brockhaus’<br />

erste Veröffentlichung, Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der<br />

Upakosa, beinhaltet die Sanskrit-Erstausgabe und deutsche Übersetzung einer<br />

Episode dieses Werkes. Sie brachte ihm 1838 die philosophische Doktorwürde<br />

der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> ein. Die vollständige Ausgabe erfolgte in drei Bänden in<br />

den Jahren 1832 (mit Übersetzung), 1862 und 1866. Gleichzeitig mit seinen Somadeva-Studien<br />

bereitete er die Erstausgabe des originellen allegorisch-philosophischen<br />

Sanskritdramas Prabodhacandrodaya („Mondaufgang der Erkenntnis“)<br />

vor, in welcher personifizierte Begriffe wie die Weisheit, das Ego, die Scheinheiligkeit<br />

usw. als Handelnde auftreten (etwa wie im Everyman von Anonymus).<br />

Im Frühjahr 1836 heiratete Brockhaus Ottilie Wagner (1811 – 1833), die jüngste<br />

der fünf Schwestern Richard Wagners. Zwei Söhne und zwei Töchter gingen aus<br />

dieser Ehe hervor. Der älteste Sohn, Friedrich Clemens, wurde <strong>Universität</strong>slehrer<br />

und Pastor an der Johanniskirche in <strong>Leipzig</strong>, der jüngere wirkte als Professor<br />

der Rechtswissenschaft an der <strong>Universität</strong> Jena.<br />

Im Jahr 1839 wurde Brockhaus als außerordentlicher Professor der orientalischen<br />

Sprachen an die <strong>Universität</strong> Jena berufen. Ab Wintersemester 1840/41<br />

unterrichtete er dort Hebräisch und Sanskrit; er selbst studierte Gälisch und Finnisch.<br />

1841 erhielt er den Ruf an die <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, wo er 35 Jahre lang, bis<br />

zu seinem Tode, lehrte. Brockhaus war ein beliebter Lehrer. Einer seiner ersten<br />

Schüler war Friedrich Max Müller; ein anderer war Ernst Windisch, der sein<br />

Nachfolger wurde.<br />

17

Zusammen mit seinen Hallenser Kollegen Pott und Rödiger organisierte Brockhaus<br />

1844 das erste gemeinsame Auftreten der deutschen Orientalisten. 1845<br />

folgte die Gründung der „Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“. Von 1846<br />

an und bis in die heutige Zeit erscheint das Organ dieser Gesellschaft mit dem<br />

Titel Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.<br />

Neben Drama und Märchen, die sein besonderes Arbeitsgebiet ausmachten,<br />

hatte Brockhaus auch ein starkes Interesse für die indischen einheimischen<br />

Wissenschaften wie Mathematik, Grammatik, Philosophie und Rechtswissenschaft.<br />

Zwei seiner kleineren Arbeiten beziehen sich auf die indische Arithmetik<br />

und eine auf die Metrik: „Zur Geschichte des indischen Ziffersystems“ (1842),<br />

„Über die Algebra des Bhāskara“ (1852) und „Über die Chandomañjarī (der<br />

Blüthenzweig der Metra) von Gangādāsa“. ˙<br />

In der Abhandlung über die Algebra<br />

Bhāskaras bemerkte er: „Die Zeit des Dilettantismus, der sich ausschließlich an<br />

indischer Poesie ergötzte, ist vorbei, die strenge Wissenschaft macht ihr Recht<br />

geltend …“.<br />

Brockhaus war darüber hinaus im Bereich des Neupersischen tätig. 1845 erschien<br />

seine Übersetzung „Die sieben weisen Meister von Nachschebi“. Gleichzeitig<br />

trieb er seine Zendstudien weiter, als deren Ergebnis er Venidad Sad. Die<br />

heiligen Schriften Zoroasters, Yaçna, Vispered und Venidad. Nach den lithographischen<br />

Ausgaben von Paris und Bombay mit Index und Glossar (<strong>Leipzig</strong> 1850)<br />

publizierte. Auch über die Grammatik der hindustanischen, chinesischen und<br />

armenischen Sprachen hielt er regelmäßig Vorträge. Im Jahr 1846 wurde Brockhaus<br />

zu einem der ersten Mitglieder der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der<br />

Wissenschaften gewählt. 1848 wurde er schließlich zum ordentlichen Professor<br />

der „ostasiatischen Sprachen“ ernannt.<br />

1850, mit 44 Jahren, fing Brockhaus an, Türkisch zu erlernen, um den Kommentar<br />

von Sudi zu den Dichtungen des persischen Mystikers Hafiz lesen zu<br />

können. Drei Bände der kritischen Ausgabe der Lieder von Hafiz mit dem<br />

türkischen Kommentar Sudis erschienen in den Jahren 1854 – 1860. 1853 übernahm<br />

Brockhaus die Redaktion der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen<br />

Gesellschaft, die er bis 1864 führte, 1856 auch die Redaktion der Allgemeinen<br />

Enzyklopädie von Ersch und Gruber. Ab 1860 war er Mitglied der Münchner<br />

Akademie, ab 1868 auch der Berliner Akademie. 1872 wurde er zum Rektor der<br />

<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> gewählt, und 1873 folgte seine Ernennung zum Geheimen<br />

Hofrat.<br />

18

Hauptpublikationen:<br />

Dissertation: Gründung der Stadt Pataliputra und Geschichte der Upakosa.<br />

Fragmente aus dem Katha Sarit Sagara des Somadeva. Sanskrit und Deutsch.<br />

16 + 16 S. <strong>Leipzig</strong>. 1835.<br />

Ausgabe und lateinische Übersetzung: Prabodha Chandrodaya Krishna Misri<br />

Comoedia edidit scholiisque instruxit. 8 + 118 + 136 S. <strong>Leipzig</strong>. 1835 – 1845.<br />

Ausgabe und Übersetzung: Katha Sarit Sagara. Die Märchensammlung des Sri<br />

Somadeva Bhatta aus Kaschmir. Erstes bis fünftes Buch. 469 + 157 S. <strong>Leipzig</strong><br />

1839 (Übersetzung auch separat, <strong>Leipzig</strong> 1843); Bücher 6 – 18 in AKM 2 & 4,<br />

1862 – 1866 ohne Übersetzung.<br />

Über den Druck sanskritischer Werke mit lateinischen Buchstaben. 92 S. <strong>Leipzig</strong>.<br />

1841.<br />

Ausgabe: Vendidad Sade. 1850; Lieder des Hafis. 1 – 3. 1854 – 1860.<br />

Quellen:<br />

Karttunen, Klaus, Who was Who in Indology. Unveröffenliches Manuskript.<br />

Kellner, Hermann Camillo (1903), „Brockhaus, Hermann“ in Allgemeine Deutsche<br />

Biographie. Siebenundvierzigster Band. Nachträge bis 1899.<br />

Stache-Rosen, Valentina (1990), German Indologists. Biographies of Scholars<br />

in Indian Studies Writing in German. New Delhi.<br />

Windisch, Ernst (1917), Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen<br />

Altertumskunde. Strassburg (S. 211 – 214).<br />

Eliahu Franco<br />

19

Eva Lips<br />

Zum 100. Geburtstag am 6. Februar <strong>2006</strong><br />

Eva Lips geb. Wiegandt, Dr. phil. habil., Professorin für Ethnologie und<br />

Vergleichende Rechtssoziologie (06.02.1906 – 24.06.1988), war Direktorin<br />

des Julius-Lips-Instituts für Ethnologie und Vergleichende Rechtsoziologie<br />

von 1951 bis 1969. Gestützt auf Feldforschungen gemeinsam mit<br />

ihrem Mann Julius Lips in Nordamerika setzte sich Eva Lips nach der Rückkehr<br />

aus der Emigration vorrangig für die Vermittlung eines realistischeren<br />

Indianerbildes ein.<br />

21

Eva Lips geborene Wiegandt wurde am 06.02.1906 als zweites Kind in die Familie<br />

des Verlagsbuchhändlers Dr. h. c. Ernst Wiegandt geboren. Der Vater, einer<br />

der bekanntesten Verleger in der Buch-, Musik- und <strong>Universität</strong>sstadt <strong>Leipzig</strong>,<br />

führte den bereits von seinem Großvater gegründeten Verlag in der Tradition des<br />

bürgerlichen tätigen Liberalismus. Gäste im Hause waren regelmäßig Autoren,<br />

gelegentlich Künstler, seltener auch bekannte Juristen von der <strong>Universität</strong> oder<br />

dem benachbarten Reichsgericht.<br />

Als Schülerin las sie Manuskripte, die ihrem Vater eingereicht wurden, lernte<br />

Korrektur lesen und übte sich im Schreiben eigener Texte. Als erster Titel ihres<br />

Schrifttumsverzeichnisses findet sich, gedruckt am 07.01.1923 im <strong>Leipzig</strong>er Tageblatt,<br />

„Die Seele der Kakteen“, Pflanzen, die sie ihr ganzes Leben lang pflegte,<br />

zog und kaufte. Sie wurden in großer Zahl bis zum hohen Alter zum Schmuck<br />

ihres häuslichen Arbeitszimmers.<br />

1923 schloss sie die höhere Mädchenschule mit der Obersekundarreife ab. Dort<br />

standen Deutsch/Literatur, die musischen Fächer und moderne Fremdsprachen<br />

auf dem Stundenplan. Doch gab es auch „Realienkunde“, zu deren Bestand Zoologie<br />

und nicht zuletzt Botanik gehörten. Von großer Bedeutung wurde später für<br />

sie der Unterricht in Französisch, sie gehörte noch zu einer Generation, in der,<br />

zumindest in den Geisteswissenschaften und der Belletristik, Französisch die<br />

erste Fremdsprache war. Am 15. September 1924 heiratete sie Julius Lips, der<br />

in <strong>Leipzig</strong> Psychologie bei Wilhelm Wundt, Völkerkunde bei Karl Weule und<br />

Rechtswissenschaft u. a. bei Erwin Jacobi studiert hatte. Bei den beiden Erstgenannten<br />

war er zeitweilig Famulus, promovierte 1919 im Fach Psychologie<br />

und 1925 zum Doktor beider Rechte mit einer Arbeit über Hobbes. Es war ein<br />

wissenschaftlicher Einstieg in die Rechtswissenschaft und Soziologie, der auch<br />

für Eva Lips von Bedeutung werden sollte.<br />

Das Paar ließ sich für kurze Zeit in Frankfurt am Main nieder, was beiden die unvergessene<br />

Bekanntschaft von Leo Frobenius einbrachte. Sie siedelten bald nach<br />

Köln über, wo Julius Lips 1926 am Rautenstrauch-Joest-Museum – bei dessen<br />

Direktor Fritz Gräbner er sich bald danach habilitierte – eine Anstellung erhielt.<br />

Er bearbeitete Sammlungen, so zum Beispiel über die Fallensysteme der Naturvölker,<br />

gestaltete Ausstellungen über Masken, vermittelte Wissen über Theater<br />

und szenische Darstellungen in außereuropäischen Kulturen und stellte ein<br />

umfangreiches Material darüber zusammen, wie die weißen Europäer seit dem<br />

17. Jahrhundert mit den Augen der „Farbigen“ gesehen werden. Eva Lips – das<br />

Paar blieb kinderlos – wurde jetzt zur Mitarbeiterin, die fasziniert wurde von der<br />

22

Besonderheit und Außergewöhnlichkeit fremder Kulturen. Die Beschäftigung<br />

damit wurde wesentlicher Teil ihres ganzen Lebens.<br />

1930 wurde Julius Lips in Köln zum Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums<br />

und außerordentlichen Professor für Völkerkunde und Soziologie ernannt.<br />

1933 wurde Julius Lips entlassen. Seit drei Jahren war er Mitglied der SPD und<br />

Jahre vorher aktives Mitglied linksgerichteter studentischer Initiativen gewesen.<br />

Er ging im Februar 1934 nach Frankreich. Seine Frau verfolgte das politische<br />

Geschehen aus der Perspektive ihres <strong>Leipzig</strong>er Elternhauses sowie der Stadt<br />

Köln und folgte ihm bald nach.<br />

Im Mai des gleichen Jahres kam das Schiff mit dem Ehepaar in New York an.<br />

Initiativen französischer Freunde und eigene Bemühungen führten mit der Unterstützung<br />

von Franz Boas zu Lehraufträgen an der Columbia University und<br />

zeitweiliger Anstellung an der New School of Social Research. Bereits 1935 erfolgte<br />

beider erste Feldforschung bei den Montagnais-Naskapi im Süden Labradors.<br />

Eva Lips lernte zum ersten Mal eine nordamerikanische indianische Kultur<br />

kennen, und fortan wurden diese und andere Kulturen eines ihrer wesentlichen<br />

Arbeitsgebiete.<br />

Eine erste Dokumentation in Form von 700 Diapositiven über die Naskapi zeigt<br />

die Art ihres Herangehens. Sie war seitdem auf keiner Reise ohne ihre Leica<br />

unterwegs. Bei den Naskapi fassten Julius und Eva Lips eine große Zuneigung<br />

zu den Bären, „denn bei ihnen ist jeder ein Häuptling, nicht wie bei den anderen<br />

Tieren“. Die längste Feldforschung 1947, die beide zu den Ojibwa-Indianern in<br />

Minnesota führte, wurde die folgenreichste für ihr weiteres Leben.<br />

Eine völlig neue Sphäre erschloss sich ihr, als Julius Lips 1937 – 1939 an der<br />

Howard-University, „der größten Negeruniversität der Welt“, eine Abteilung<br />

für Anthropology übernahm. In der Emigration verfasste Julius Lips „The Origin<br />

of Things – Der Ursprung der Dinge“ – seinen populärwissenschaftlichen<br />

Welterfolg. Das Werk erlebte in zehn Jahren wenigstens zehn Übersetzungen, in<br />

der Erinnerung war ihre Mitarbeit unter anderem als Zeichnerin sehr vieler Gegenstände<br />

immer lebendig. Anknüpfend an die Kölner Museumszeit floss diese<br />

Arbeit in ihre spätere Lehrtätigkeit ein.<br />

In den ersten Jahren der Emigration erwarben Julius und Eva Lips die amerikanische<br />

Staatsbürgerschaft. Er nahm teil an der Tätigkeit von Emigrantenorganisationen<br />

und war Mitbegründer des Council for a Democratic Germany. In diesem<br />

23

Umfeld entwickelte Eva Lips ein ganz eigenständiges Profil. 1938 erschien „Savage<br />

Symphony, A Personal Record of the Third Reich“. Die englische Ausgabe<br />

hat den Titel „What Hitler Did to Us“. 1942 folgte „Rebirth in Liberty“. Wird<br />

in dem ersten Buch das Geschehen nach Hitlers Machtergreifung in der Kölner<br />

Umgebung beschrieben, wird in dem zweiten das neue Leben in Amerika geschildert.<br />

Beide Bücher werden nie in die deutsche Sprache übertragen. Es sind<br />

Schilderungen ganz für den US-amerikanischen Leser in der Ära Roosevelt und<br />

verdeutlichen im Nachhinein die Problematik einer spezifischen Emigrantenliteratur.<br />

Eva Lips hielt auch Vorträge über das Hitlerregime vor zivilen Hörern und<br />

US-amerikanischen Soldaten.<br />

Die Emigration führte unter anderem zu Bekanntschaften mit Heinrich und Thomas<br />

Mann, deren unterschiedliche Persönlichkeiten prononciert wahrgenommen<br />

wurden. Eva Lips wechselte Briefe mit ihnen bis zu deren Todesjahren und hielt<br />

später in <strong>Leipzig</strong> Vorträge, gespeist aus persönlichen Erinnerungen an beide.<br />

1948 kehrte Eva Lips an der Seite ihres Ehemannes, der die Berufung auf den<br />

Lehrstuhl für Ethnologie erhielt, nach <strong>Leipzig</strong> zurück. Ihr Vater war während des<br />

Krieges gestorben, die Mutter wurde Opfer eines Bombenangriffes, der Bruder<br />

fiel an der Front.<br />

Im Jahre 1949 wurde Julius Lips zum Rektor der <strong>Universität</strong> gewählt und trat<br />

im Oktober sein Amt an. Am 21. Januar 1950 erlag er plötzlich und unerwartet<br />

einem schweren Leiden.<br />

Eva Lips suchte und fand Unterstützung bei der Leitung der <strong>Universität</strong> für die<br />

Fortsetzung seiner und ihrer Arbeit. Nach Unterbreitung der Unterlagen über ihren<br />

bisherigen Bildungsweg genehmigte die zuständige Fakultät die Promotion,<br />

und sie wurde mit der Geschäftsführung des Ethnologischen Instituts betraut,<br />

dessen Leitung für kurze Zeit der in Jena lehrende Ferdinand Hestermann wahrnahm.<br />

Eva Lips promovierte am 3. März 1951 mit der Dissertation „Wanderungen<br />

und Wirtschaftsformen der Ojibwa-Indianer“, die in der Wissenschaftlichen<br />

Zeitschrift der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> veröffentlicht wurde. Im Mai des gleichen<br />

Jahres wurde sie zum kommissarischen Direktor des Instituts ernannt. Ihre Lehrtätigkeit<br />

begann noch vor der Promotion mit der Vorlesung zu Wirtschaft und<br />

Recht, die sie von Julius Lips übernahm.<br />

Sehr bald wurde es notwendig, außer ihren jungen Assistenten ausgewiesene<br />

Wissenschaftler in die Ausbildung einzubeziehen. So hielten Hans Damm (Ozeanien)<br />

und Paul Platen (Geographie/Länderkunde) einige Male Vorlesungszy-<br />

24

klen, die jeweils drei Semester umfassten. Hans Grimm vertrat die physische<br />

Anthropologie. Sie selbst hielt die Vorlesungen Wirtschaft und Recht; Magie,<br />

Mythos und Religion der Naturvölker; Ethnologie der Indianer Nordamerikas<br />

und Ethnologie der Indianer Südamerikas außer der Andenregion. Es waren<br />

Überblicke, die in einigen Gebieten Vertiefungen erfuhren. Über mehrere<br />

Semester lief ein Rechtsseminar, in dem Studierende eine große Anzahl von<br />

Rechtsfällen aus der Literatur über einige nordamerikanische Indianerstämme<br />

und die Ureinwohner Australiens sammelten. Doch kam es zu keiner Auswertung<br />

und Bearbeitung. Die Einleitung in die Wissenschaft und die Geschichte<br />

der Völkerkunde, die über zwei Semester hinweg lief, enthielt viele Angaben<br />

zur Entdeckungsgeschichte, einiges wurde zur Ethnologie des 19. Jahrhunderts<br />

vermittelt. Theoretische Auffassungen und Ansichten von Ethnologen aus den<br />

ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden nur ansatzweise oder nicht vorgetragen.<br />

1954 erfolgte die Habilitation, Eva Lips erhielt 1955 die Dozentur und wurde<br />

Direktorin des Instituts. Ihre 1956 erschienene Habilitationsschrift hat den Titel<br />

„Die Reisernte der Ojibwa-Indianer. Wirtschaft und Recht eines Erntevolkes“.<br />

Sie unterbreitete damit die Ergebnisse der Feldforschung von 1947, die Julius<br />

Lips bearbeiten und publizieren wollte. Die Arbeit sollte ein Beitrag zur Erntevölkertheorie<br />

sein, deren Begründung Julius Lips als wesentliches Anliegen gesehen<br />

hatte. Das Stadium der Erntevölker folgt historisch dem der Sammler und<br />

Jäger. Die Sesshaftigkeit der Erntevölker ist die Voraussetzung für den Anbau<br />

von Pflanzen. In Anlehnung und Präzisierung der von Julius Lips gefundenen<br />

Formulierung definiert Eva Lips: „Ihre Nahrungsbeschaffung beruht auf dem<br />

systematischen Einernten einer oder weniger Wildpflanzen, die saisongebunden<br />

vorkommen. Durch die Menge ihres Vorhandenseins regen sie zur Konservierung<br />

an und führen zu einer relativen Sesshaftigkeit ihrer Nutzer.“ Neu bei ihr<br />

ist der Gedanke des tierischen Erntegutes, der aber nicht viel weiter entwickelt<br />

wurde.<br />

Drei Jahre nach der Habilitation erhielt Eva Lips die Professur und 1960 die Professur<br />

mit vollem Lehrauftrag. Der Lehrstuhl wurde ihr zu Beginn der 60er Jahre<br />

verweigert. Sie erhielt ihn erst 1966 vor der Emeritierung.<br />

In <strong>Leipzig</strong> war Eva Lips seit ihrer Promotion eine stadtbekannte Persönlichkeit.<br />

Dazu trugen eigene Vorträge, aber vor allem eine Vortragsreihe bei, für die sie<br />

in jedem Winterhalbjahr interessante Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland<br />

einlud. Der Hörsaal war fast immer überfüllt.<br />

25

Ein wesentliches Anliegen, das sie von Beginn an verfolgte, waren der Erhalt<br />

und Ausbau der nunmehr als Julius Lips-Institut für Ethnologie und Vergleichende<br />

Rechtssoziologie benannten Einrichtung für die Ausbildung im Hauptfach.<br />

Ein solches Unterfangen war keineswegs selbstverständlich, gab es doch<br />

an der Humboldt-<strong>Universität</strong> eine entsprechende Neugründung, und in Jena war<br />

über die Fortführung der Ethnologie noch nicht entschieden. Ende der 50er Jahre<br />

und zu Beginn der 60er Jahre stellte sie sich vehement dagegen, am Julius Lips-<br />

Institut auch die Deutsche Volkskunde unter der gemeinsamen Bezeichnung<br />

Ethnologie oder Ethnographie zu etablieren – was auch die gemeinsame oder<br />

alternierende Leitung durch einen Professor der Volkskunde bedeutet hätte.<br />

Mit der Entkolonialisierung und Bildung neuer Staaten gewannen auch „farbige“<br />

ethnische Minderheiten, die keinen eigenen Staat hatten, an kultureller, sozialer<br />

und politischer Bedeutung. Eva Lips fand und suchte dazu kaum einen Zugang.<br />

Nach eigenem Zeugnis sah Eva Lips seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre ihre<br />

Aufgabe darin, den Menschen ein realistischeres Indianerbild zu vermitteln. Das<br />

von Karl May gezeichnete sollte gelöscht werden. Alle ihre Bücher über die Indianer,<br />

auch die in zweiter Auflage erschienenen, fanden schnellen Absatz. Das<br />

reale Leben in einer US-amerikanischen Indianerreservation – die ethnische,<br />

soziale und kulturelle Problematik – war aber nicht Gegenstand ihrer Darstellungen.<br />

Mit der Realisierung der dritten Hochschulreform zu Beginn der 70er Jahre fühlte<br />

sich Eva Lips noch einmal außerordentlich gefordert. In enger Zusammenarbeit<br />

mit Dietrich Treide gelang es ihr, die Bibliothek, das Dia-Archiv und andere<br />

Materialien des Julius Lips-Instituts vor der Auflösung und Liquidierung zu bewahren.<br />

Diese Bestände gehören heute zum Fundus des Instituts für Ethnologie<br />

der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>. Mit ihrem Werk über Julius Lips „Zwischen Lehrstuhl<br />

und Indianerzelt“ (1965 und 1986) wollte sie, wie es in den persönlichen Widmungen<br />

heißt, erreichen, dass er nie vergessen wird.<br />

Die Darstellung des Wirkens von Julius Lips seit dem Beginn der 30er Jahre<br />

durch Eva Lips war vor Überhöhung seiner Persönlichkeit nicht frei und verband<br />

sich durchaus mit eigener Selbstdarstellung. Dies führte früher und in der<br />

jüngeren Vergangenheit zu kritischen Äußerungen, die aber beider Leben und<br />

Lebenswerk nicht beeinträchtigen. Eva Lips wurde an der Seite ihres Mannes auf<br />

dem Südfriedhof im „Professoreneck“ bestattet. Beider Grabstein wird von zwei<br />

Bärenköpfen im Profil eingerahmt.<br />

Wolfgang Liedtke<br />

26

Hans Otto de Boor<br />

Zum 50. Todestag am 10. Februar <strong>2006</strong><br />

Der Rechtswissenschaftler Hans Otto de Boor, der von 1935 bis 1950<br />

an der <strong>Leipzig</strong>er Juristenfakultät wirkte, ist als einer der bedeutendsten<br />

Zivilprozess- und Urheberrechtler des 20. Jahrhunderts anzusehen. Seine<br />

Bedeutung wäre sicherlich noch größer, wenn er nicht wertvolle Schaffensjahre<br />

unter politischen Systemen hätte zubringen müssen, die seinen<br />

liberalen Vorstellungen diametral gegenüberstanden.<br />

27

Hans Otto de Boor kam am 9. September 1886 in Schleswig zur Welt. Seine<br />

Mutter entstammte der Familie Mommsen. In seiner Geburtsstadt erfuhr er auch<br />

die übliche Schulausbildung. 1904 verließ er das Domgymnasium mit dem Reifezeugnis.<br />

De Boor studierte zunächst mehrere Semester Geschichte und Kunstgeschichte,<br />

bevor er sich 1907 dem Studium der Rechtswissenschaft zuwandte. Die erste<br />

Staatsprüfung legte er 1910 in Berlin ab. Im selben Jahr wurde er in Heidelberg<br />

promoviert. Nach kurzem Kriegsdienst legte er 1915 das zweite Staatsexamen<br />

ab.<br />

Im Anschluss daran trat de Boor in den Justizdienst ein, habilitierte sich aber<br />

bereits im Wintersemester 1916/17 in Greifswald mit einer urheberrechtlichen<br />

Arbeit. Im selben Semester nahm er als Privatdozent seine Vorlesungstätigkeit<br />

auf. Parallel dazu las er auch in Göttingen.<br />

Zum Wintersemester 1921/22 wurde de Boor nach Frankfurt am Main auf einen<br />

Lehrstuhl für Römisches und Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Urheberrecht<br />

berufen. In Frankfurt widmete er sich zunächst schwerpunktmäßig dem<br />

Zivilprozessrecht. Im Vorlesungsbetrieb vertrat er aber auch die historischen<br />

Fächer.<br />

1933 war de Boor der letzte gewählte Dekan der Frankfurter Fakultät. Er setzte<br />

sich nachhaltig für die verfolgten Kollegen ein. So gewährte er beispielsweise<br />

dem auf Betreiben von Franz Beyerle aus der Schutzhaft entlassenen Kurt<br />

Rheindorfer in seinem Feriendomizil im Schwarzwald Unterkunft. 1934 wurde<br />

de Boor – obwohl er in einigen NS-Untergliederungen Mitglied war – mit anderen<br />

nicht regimekonformen Hochschullehrern vorübergehend von Frankfurt<br />

nach Marburg versetzt.<br />

1935 erhielt de Boor einen Ruf an die Juristenfakultät der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>,<br />

den er zum 1. Oktober annahm. Seine Lehrstuhlbeschreibung enthielt neben dem<br />

Bürgerlichen Recht das Zivilprozessrecht, die Rechtsvergleichung und das Urheberrecht.<br />

Den Schwerpunkt seiner Vorlesungstätigkeit bildeten das Urheber-<br />

und das Zivilprozessrecht. Von seinen Studenten wurde er – seines vornehmzurückhaltenden<br />

Vortragsstils und seiner gepflegten Erscheinung wegen – nur<br />

der „müde Lord“ genannt. Sein <strong>Leipzig</strong>er und Göttinger Fakultätskollege Karl<br />

Michaelis bestätigte, dass sein Vortrag „nichts Hinreißendes“ hatte.<br />

28

Schriftstellerisch wandte er sich in der <strong>Leipzig</strong>er Zeit insbesondere dem Zivilprozessrecht<br />

zu, ohne das Urheberrecht zu vernachlässigen. Zeitweilig übte er das<br />

Amt des Direktors des Juristischen Seminars aus.<br />

Da de Boor nie der NSDAP beigetreten war, konnte er auch nach 1945 in der<br />

Juristenfakultät lehren. Da die Fakultät personell schwach besetzt war, widmete<br />

er sich verstärkt dem Bürgerlichen Recht. In der Wiederaufbauphase der Fakultät<br />

übte er von 1945 bis 1947 das Amt des Dekans und von 1947 bis 1950 das des<br />

Prodekans aus. Als konservativ bürgerlicher Professor unterstützte er tatkräftig<br />

den ersten Nachkriegsrektor Bernhard Schweitzer als sein Hauptberater. Im<br />

Senat zählte er zu den entschiedenen Gegnern der Einrichtung einer Gesellschaftswissenschaftlichen<br />

Fakultät, deren Gründung er für politisch, nicht aber<br />

wissenschaftlich bedingt ansah. 1947 beteiligte er sich an den Marburger Hochschulgesprächen.<br />

Schon zu dieser Zeit äußerte er sich sehr hoffnungslos über<br />

die <strong>Leipzig</strong>er Verhältnisse. Da sich in ihm immer stärker das Bewusstsein der<br />

politischen Ausweglosigkeit festsetzte, verließ er 1950 <strong>Leipzig</strong>.<br />

Schon im Wintersemester 1950/51 nahm er seine Vorlesungstätigkeit in Göttingen<br />

auf, das in dieser Zeit vielen ehemaligen <strong>Leipzig</strong>er Professoren eine Zuflucht bot.<br />

Im April 1955 wurde er emeritiert, vertrat aber seinen Lehrstuhl bis zu seinem<br />

Tode. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit am 10. Februar 1956. In Göttingen<br />

trat wieder die Beschäftigung mit dem Urheberrecht in den Vordergrund.<br />

Seit 1951 gehörte er dem Urheberrechtsausschuss des Bundesjustizministeriums<br />

an, in dem er an dem Referentenentwurf von 1954 mitwirkte, den er wesentlich<br />

mitgestaltete und der noch 1965 das neue Urheberrechtsgesetz maßgeblich beeinflusste.<br />

De Boors wissenschaftliche Bedeutung liegt auf den Gebieten des Zivilprozessrechts<br />

und mehr noch des Urheberrechts. Im Urheberrecht fand er weit über die<br />

Grenzen Deutschlands hinaus Anerkennung.<br />

Diesem Rechtsgebiet entnahm er schon das Thema seiner Habilitationsschrift<br />

„Urheber- und Verlagsrecht“ (1917). Der erste Teil der Arbeit untersucht die<br />

Frage nach dem Charakter des Urheberrechts: Vermögensrecht oder Persönlichkeitsrecht?<br />

De Boor kommt mit der vordringenden Meinung seiner Zeit zu dem<br />

Ergebnis, dass es sich allein um ein Vermögensrecht handele. Das gelte auch<br />

für das Verlagsrecht. Der selben Problematik nahm sich de Boor 1932 nochmals<br />

an, als er den Entwurf des Reichsjustizministeriums für ein Urhebergesetz<br />

seiner Kritik unterzog. Mit dem Entwurf erkannte er nunmehr allerdings das<br />

Urheberpersönlichkeitsrecht an. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang noch<br />

29

seine Lettres d‘Allemagne, die er in den Jahren 1929 bis 1955 für die Schweizer<br />

Zeitschrift „Le droit d‘auteur“ verfasste, um über die Entwicklung des Urheberrechts<br />

in Deutschland zu berichten.<br />

Auch mit seinen prozessrechtlichen Veröffentlichungen griff de Boor zunächst<br />

in die Reformdebatte ein. 1924 schrieb er einen „Beitrag zur Lehre von der<br />

Schriftlichkeit im neuen Zivilprozeß“, dessen Haupttitel „Die Entscheidung nach<br />

Lage der Akten“ lautete. 1938 äußerte er sich zur „Reform des Zivilprozesses.<br />

Vom Sinn staatlicher und ständischer Gerichtsbarkeit.“ 1939 behandelte de Boor<br />

„Die Auflockerung des Zivilprozesses. Ein Beitrag zur Prozessreform“. Auch<br />

seine zivilprozessualen Aufsätze galten überwiegend der Prozessrechtsreform.<br />

Abermals ein Jahr später veröffentlichte er sein erstes Lehrbuch unter dem Titel<br />

„Rechtsstreit einschließlich Zwangsvollstreckung“. Das Werk erschien nach dem<br />

2. Weltkrieg unter einem anderen Titel (Zivilprozeßrecht, 1951) in 2. Auflage.<br />

Einige Aufsatztitel deuten eine Annäherung an das nationalsozialistische Rechtsdenken<br />

an: „Die Funktion des Zivilprozesses in der völkischen Rechtsordnung“<br />

und „Funktion des Zivilrechtes in der völkischen Rechtsordnung“ (beide 1938).<br />

Das bedeutet aber keinesfalls, dass de Boor nicht kritische Distanz gegenüber<br />

dem Nationalsozialismus gehalten hätte. Auch sein Lehrbuch zum Zivilprozess<br />

nimmt die Fachbezeichnung auf, die die Studienreform von 1935 mit sich gebracht<br />

hatte (Rechtsstreit einschließlich Zwangsvollstreckung). Dennoch versucht<br />

de Boor gerade hier, aber nicht nur hier, unter Anerkennung der politischen<br />

Gegebenheiten („Lebensordnung des Volkes“) möglichst viele liberale Verfahrensgrundsätze<br />

zu bewahren. Insbesondere verteidigt er energisch die richterliche<br />

Unabhängigkeit gegen das Führerprinzip: „Wenn auch die völlig gleichmäßige<br />

Anwendung“ des Rechts „ein unerreichbares Ziel ist, …, so dürfte doch die<br />

Rechtsprechung unabhängiger Gerichte die bestmögliche Annäherung an dieses<br />

Ziel schaffen. So gesehen ist also die sog. Unabhängigkeit der Gerichte, die ja<br />

zugleich strenge Bindung an die Rechtsordnung ist, das der Rechtspflege angemessene<br />

Mittel, dem Willen der politischen Führung Geltung zu verschaffen.“<br />

Bernd-Rüdiger Kern<br />

30

Karl Lamprecht<br />

Zum 150. Geburtstag am 25. Februar <strong>2006</strong><br />

Karl Lamprecht, der von 1891 bis zu seinem Tod 1915 in <strong>Leipzig</strong> lehrte,<br />

war einer der profiliertesten deutschen Kulturhistoriker und begründete mit<br />

seinem 1909 eröffneten Institut für Kultur- und Universalgeschichte eine auf<br />

Interdisziplinarität und internationale Kooperation setzende Tradition der<br />

Weltgeschichtsforschung in <strong>Leipzig</strong>. Als Rektor entwickelte er zahlreiche<br />

Initiativen zur Hochschulreform am Beginn des 20. Jahrhunderts.<br />

31

Die hochschulpolitischen Umstände, unter denen der 1856 in Jessen an der Elster<br />

geborene Pfarrerssohn Karl Lamprecht als Professor zurück in seine Studienstadt<br />

<strong>Leipzig</strong> kam, waren durchaus ungewöhnlich. Nach einer Dissertation in mittelalterlicher<br />

Geschichte 1878 in <strong>Leipzig</strong> hatte er sich der vergleichenden Sozial- und<br />

Wirtschaftsgeschichte im Grenzraum zwischen Frankreich und Deutschland zugewandt.<br />

Doch die erfolgreiche Habilitation 1883 in Bonn brachte ihm zunächst<br />

nicht den ersehnten Ruf auf einen Lehrstuhl, sodass er mit dem Angebot des<br />

Kölner Industriellen und Mäzenaten Gustav Mevissen vorlieb nehmen musste,<br />

sich für einige Jahre in die Geschichte der Rheinprovinz einzuarbeiten und eine<br />

Geschichte des deutschen Wirtschaftslebens im Mittelalter zu verfassen, deren<br />

erster Band 1885 erschien.<br />

Während er kaum Unterstützung bei seinen Kollegen fand, hatte die lenkende<br />

Hand der preußischen Kultusbehörde, Friedrich Althoff, den ehrgeizigen und mit<br />

reichlich Organisationstalent ausgestatteten Lamprecht fest für die Erneuerung<br />

der deutschen Hochschullandschaft eingeplant. Ihm verdankte Lamprecht 1889<br />

ein Extraordinariat mit festem Gehalt in Bonn und die reguläre Lehrtätigkeit in<br />

Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. 1890 bot sich dem Ministerialdirektor eine<br />

Gelegenheit, Lamprecht nach Marburg zu lenken, aber bevor er noch den Lehrstuhl<br />

einnehmen konnte, folgte eine ebenfalls von Althoff empfohlene Berufung<br />

nach <strong>Leipzig</strong>.<br />

Lamprechts Dienstantritt erfolgte zu einem Zeitpunkt, da die <strong>Leipzig</strong>er Alma<br />

mater rasch wuchs, wenn auch nicht mehr so schnell wie in den 1870er Jahren,<br />

als selbst Berlin von ihr überflügelt wurde. Franz Eulenburg drückt in seiner<br />

Untersuchung der studentischen Nachfrage das Gefühl der Krise aus, nachdem<br />

der zweite Platz unter den deutschen <strong>Universität</strong>en eben an München verloren<br />

gegangen war: „Es [<strong>Leipzig</strong>] muß sich mit dem dritten Platze begnügen und<br />

nimmt nicht mehr mit dem Wachstum der Gesamtheit zu: <strong>Leipzig</strong> scheint in ein<br />

Stadium der Stagnation eingetreten.“ Gleichzeitig sprachen umfangreiche Neubauten<br />

und zahlreiche exzellente Berufungen für ein Vertrauen in die Zukunft,<br />

dem der neu bestallte Professor für mittlere und neuere Geschichte durch besondere<br />

Dynamik gerecht zu werden suchte.<br />

Rasch gelang es ihm durch nachhaltige Intervention beim Dresdener Ministerium,<br />

den Bücheretat des Historischen Seminars aufstocken zu lassen und den<br />

Ausbau der Räumlichkeiten zu erreichen. Auf weniger Gegenliebe bei seinen<br />

Kollegen traf dagegen das Bemühen, durch öffentliche und durchaus polemische<br />

Diskussionsveranstaltungen den Studenten die Attraktivität des Faches<br />

deutlich zu machen. Die enge Kooperation mit Vertretern anderer Disziplinen<br />

32

entfremdete Lamprecht seinen Kollegen bald noch mehr, die mit Sorge seinen<br />

Unternehmergeist und die methodologischen Streitigkeiten sahen, in die er sich<br />

nicht ohne Vergnügen stürzte.<br />

Etwa Mitte der 1890er Jahre hatte Lamprecht seinen Einfluss auf die strategische<br />

Ausrichtung des Historischen Seminars ausgedehnt, wozu der Erfolg des von<br />

ihm orchestrierten 2. Historikertages 1894 in der Messestadt nicht unerheblich<br />

beitrug. Eines der Ergebnisse dieses ersten veritablen Treffens der maßgeblichen<br />

Vertreter des Faches im deutschsprachigen Raum (mit Ausnahme der Berliner<br />

Geschichtswissenschaft, die sich vorläufig noch vornehm abseits hielt) war die<br />

Gründung einer koordinierenden Arbeitsgemeinschaft der landesgeschichtlichen<br />

Forschungsinstitute. Diese diente Lamprecht wiederum als Argument für den<br />

Ausbau eines solchen Institutes in Sachsen, das die bis dahin vor allem vereinsförmig<br />

organisierte Befassung mit der Landesgeschichte professionalisieren<br />

sollte. Mit königlicher Unterstützung und dem Einverständnis der Dresdener<br />

Archivverwalter schuf er 1896 die Historische Kommission der Sächsischen<br />

Akademie und machte sie rasch zu einem Ort weit ausgreifender Forschungs-<br />

und Editionsprojekte, von denen einige bis auf die heutige Zeit ihren Abschluss<br />

suchen.<br />

Doch er begnügte sich nicht mit einer außeruniversitären Forschungsstelle, sondern<br />

unternahm rasch die nächsten Schritte für die Verankerung in der <strong>Universität</strong><br />

selbst. Über die Zwischenstufe eines Historisch-Geographischen Seminars, in<br />

dessen Kartographierungsunternehmen Rudolf Kötzschke als Hilfsbibliothekar<br />

seine ersten Sporen verdiente und Zeit für die nötige Habilitation gewann, wurde<br />

das Seminar für sächsische Landesgeschichte ins Auge gefasst, das 1906 aus<br />

der Taufe gehoben werden konnte. Methodisch grundlegend für diese regionalgeschichtlichen<br />

Aktivitäten war Lamprechts Idee, durch die systematische<br />

Erfassung siedlungsgeschichtlicher Befunde (von der Anlage der Dörfer bis<br />

zur Verteilung der Eigennamen) und deren Darstellung in Karten ließen sich<br />

geschichtliche Regelmäßigkeiten ermitteln, die einer Verwissenschaftlichung<br />

der Aussagen als Basis dienen würden. Auch dies brachte ihn in heftige Auseinandersetzungen<br />

mit seinen Kollegen, unter denen vor allem der inzwischen nach<br />

<strong>Leipzig</strong> berufene Mediävist Gerhard Seeliger nicht zögerte, seine Einwände<br />

öffentlich zu machen.<br />

Damit zerfiel auch mehr und mehr die Grundlage für eine gemeinsame Politik<br />

bei der Herausgabe der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ und einer zugeordneten<br />

Buchreihe, mit der das <strong>Leipzig</strong>er Historische Seminar seine Stellung<br />

auf einem expandierenden Markt historischer Publikationen behaupten wollte,<br />

33

nachdem Lamprechts Versuch, die renommierte „Historische Zeitschrift“ zu<br />

übernehmen, am Einspruch Friedrich Meineckes bei der Verlegerfamilie gescheitert<br />

war.<br />

Spätestens seit der Jahrhundertwende war das Klima im Historischen Seminar<br />

selbst frostig geworden. Dies hatte neben minderen Ursachen vor Ort vor allem<br />

mit einer jahrelangen Kontroverse zu tun, die sich an Lamprechts Hauptwerk,<br />

der 12-bändigen „Deutschen Geschichte“, entzündete. Die einen meinten dabei,<br />

ein vernichtendes Urteil über die fachliche Integrität des Autors und seine methodischen<br />

Vorannahmen gefällt zu haben, für die anderen wurde Lamprecht<br />

zum schulebildenden Vorreiter einer neuen Art Geschichte zu schreiben, dessen<br />

Wirkungen international größer als in seinem Heimatland waren. Während die<br />

letzteren auf die Ansprüche verwiesen, die er seinem riesigen Manuskript (das<br />

im übrigen ein Bestseller wurde und bald trotz – oder wegen – seines Umfangs<br />

in vielen bildungsbürgerlichen Haushalten als Prunkstück im Wohnzimmer<br />

aufgereiht stand) zugrunde gelegt hatte, betonten die ersteren eine fehlerhafte<br />

Durchführung, mit der sich auch die überzogenen Ambitionen erledigt hätten. Im<br />

Kern ging es um die Frage, ob es die Vielgestaltigkeit des historischen Verlaufes<br />

ermöglichen würde, Regelhaftigkeiten zu erkennen, die schließlich einem Vergleich<br />

geschichtlicher Pfade zugrunde gelegt werden könnten. Dies hing unmittelbar<br />

mit der Frage zusammen, ob der Gegenstand der Geschichtswissenschaft<br />

allein die Betrachtung des Staates und der Politik im engeren Sinne sein sollte, wo<br />

die subjektive Intention und Handlungsweise der großen Akteure vorzugsweise<br />

Individuelles hervorbrachte, dem sich der Historiker in einfühlend-erzählender<br />

Weise zu nähern habe, oder ob kulturelle und soziale Phänomene sowie deren<br />

wirtschaftliche Verankerung in der Verfügung über Ressourcen und technologische<br />

Kenntnisse gleichfalls in den Kanon des Faches aufzunehmen seien. Hatte<br />

sich Lamprecht zunächst mit seinen siedlungsgeschichtlichen Analysen und mit<br />

der Untersuchung der wirtschaftlichen Verflechtungen vor allem auf die sozialen<br />

Strukturen konzentriert, so vollzog er mit der „Deutschen Geschichte“ einen<br />

Schwenk hin zu den kulturellen (oder „sozialpsychologischen“) Ausdrucksformen<br />

als zentralem Beobachtungsgegenstand, an dem er das Entwicklungsstadium<br />

einer Gesellschaft ablesen zu können glaubte. Dies hinderte seine Gegner,<br />

die reflexartig auf die Idee von Regelhaftigkeiten mit dem exkommunizierenden<br />

Vorwurf der Nähe zum Marxismus reagierten, nicht, ihm ökonomischen Determinismus<br />

zu unterstellen. Die Schwachstelle des Lamprechtschen Versuchs lag<br />

dagegen viel weniger in einer naiven Verabsolutierung eines einzelnen Faktors<br />

im Gestrüpp gesellschaftlicher Wirkungsbedingungen – gerade dieses Problem<br />

hoffte er mit der Fokussierung auf die kulturellen Ausdrucksformen zu bewältigen<br />

–, sondern in der geringen Erfahrung mit der Serialisierung von Quellen in<br />

34

der Kulturgeschichte. Alle Disziplinen, die seinem Vorhaben hätten zuliefern<br />

können, steckten noch in den Kinderschuhen, die Anthropologie ebenso wie<br />

die Soziolinguistik und die Kunstgeschichte der populären kulturellen Hervorbringungen.<br />

So experimentierte Lamprecht, der sich einmal auf das Verfassen<br />

einer umfassenden Kulturgeschichte seiner eigenen Gesellschaft eingelassen<br />

hatte, an manchen Stellen mit durchaus noch ungesicherten Ergebnissen der<br />

Nachbarfächer (so etwa mit der Interpretation massenhaft zusammengetragener<br />

Kinderzeichnungen aus verschiedenen Kulturkreisen). An anderen setzte<br />

er intuitiv-hermeneutische Verfahren der Interpretation von epochemachenden<br />

Kunstwerken an die Stelle der eigentlich notwendigen zeitaufwendigeren quantifizierenden<br />

Auswertungen kultureller Artefakte, und in vielen Passagen zog er<br />

sich auf konventionelle Darstellungsformen zurück.<br />

Befeuert durch die heftigen Anwürfe seiner Gegner, die die Auseinandersetzung<br />

schon bald als einen Vernichtungsfeldzug gegen ein gefährliches Paradigma<br />

verstanden, verlies Lamprecht bald die Ebene der Einzelkritik und konzentrierte<br />

sich auf die manifestartige Ausarbeitung einer „neuen Geschichtswissenschaft“,<br />

die er der traditionellen Politikzentriertheit entgegenhielt. Historiker in West-<br />

und Osteuropa, Nordamerika und selbst in Japan und China, die sich in ähnlicher<br />

Weise für eine Erneuerung der Geschichtswissenschaft einsetzten, verwiesen<br />

auf Lamprecht als einen erfolgreichen, wenn auch angefeindeten Verbündeten;<br />

<strong>Leipzig</strong> entwickelte sich nach der Jahrhundertwende dank des Lamprechtschen<br />

Engagements zu einem symbolischen Ort der internationalen Reformbewegung<br />

in der Historiographie.<br />

Und Lamprecht wusste diese Unterstützung zu nutzen, um der drohenden Isolation<br />

in der deutschen Geschichtswissenschaft zu entgehen. Zunächst konnte er<br />

sich auf eine breite Front von Kollegen aus benachbarten Fächern stützen, die<br />

seinem Ansatz interdisziplinären Rückhalt boten: Neben den Geographen Ratzel<br />

und Berger waren dies vor allem der Ökonom Roscher, der Psychologe Wundt,<br />

der Chemiker Ostwald und der Zeitungswissenschaftler Bücher. Mit ihnen bildete<br />

Lamprecht das auch außerhalb <strong>Leipzig</strong>s bemerkte Positivistenkränzchen, das<br />

der sächsischen Landesuniversität eine intellektuelle Öffnung nach Westeuropa<br />

verschaffte, die sie klar unterscheidbar machte von den eher individualistischhermeneutisch<br />

verankerten Methoden vieler Zentren deutscher Geisteswissenschaft<br />

und auch von Max Webers Begründung einer historischen Soziologie.<br />

Hatte ihn zunächst die Landesgeschichte, später die Nationalgeschichte zu innovativen<br />

Deutungsversuchen gereizt, so erklärte Lamprecht dies nun zu Vorstufen<br />

einer neuartigen Komparatistik, die ihn nach der Rolle von Internationalisierung<br />

35

und kulturellen Kontakten fragen ließ. Eine Reise zur Weltausstellung nach<br />

St. Louis und durch den Mittleren Westen der USA inspirierten ihn, ein Programm<br />

auszuarbeiten, das er zuerst den Studierenden der Columbia University<br />

während einer Serie von Gastvorlesungen darbot: Der künftige Wettbewerb der<br />

Staaten werde nicht mehr vorrangig mit militärischen Waffen, sondern mit der<br />

kulturellen Fähigkeit geführt, sich die besten Ideen anderer Gesellschaften produktiv<br />

anzueignen. Im Zeitalter zunehmender globaler Verflechtungen hatte die<br />

von Lamprecht hartnäckig vertretene Kulturgeschichte damit als Weltgeschichte<br />

wieder eine patriotische Aufgabe gewonnen, die das Engagement der Vorgängergeneration<br />

für die nationale Einigung ablösen würde.<br />

Wiederum setzte der <strong>Leipzig</strong>er Ordinarius sein Organisationstalent dafür ein,<br />

dem neu gewonnenen Ansatz günstige Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen:<br />

Als er mit seinen Kollegen Brandenburg und Seeliger nicht einig werden konnte<br />

über die radikale Gegenstandserweiterung der Geschichtswissenschaft, betrieb er<br />

die Trennung seines Instituts vom Historischen Seminar und stützte sich vorrangig<br />

auf die Kooperation mit Kollegen aus anderen Disziplinen, vorzugsweise den<br />

Spezialisten der verschiedenen Weltregionen in Sinologie, Japanologie, Afrikanistik<br />

und Nordeuropakunde, Völkerkunde und Geographie. Den Internationalen<br />

Historikerkongress 1908 in Berlin machte er zur Bühne seiner Pläne, und nur ein<br />

Jahr später folgte die Gründung des Instituts für Kultur- und Universalgeschichte<br />

mit einer (u. a. aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds) reich ausgestatteten<br />

Bibliothek und Forschungsmöglichkeiten für Nachwuchswissenschaftler. Mit<br />

seinem systematisch modularisierten Lehrbetrieb zog es schon bald über 300<br />

Studierende an und trug damit tatsächlich dazu bei, die Nachfrage nach historischem<br />

Wissen in <strong>Leipzig</strong> gegenüber den 1890er Jahren zu vervielfachen.<br />

Lamprecht wusste insbesondere <strong>Leipzig</strong>s Verleger zu begeistern, und mit deren<br />

Spenden machte er sich während seines Rektorates 1910/11 an die Gründung<br />

der König-Friedrich-August-Stiftung, die in wichtigen Punkten in direkter Gegenüberstellung<br />

zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konzipiert war: Statt einer<br />

utilitaristischen Ausrichtung auf industrielle Verwertbarkeit der Naturwissenschaften<br />

hatten hier die Geistes- und Sozialwissenschaften den zentralen Platz;<br />

statt einer Abtrennung der Forschung von der <strong>Universität</strong> verblieben die Forschungsinstitute<br />

der Stiftung direkt bei der Hochschule (und Lamprecht träumte<br />

gar von einem gemeinsamen Campus für Lehre und Forschung in Probstheida).<br />

Mit Geschick wusste der rastlose Antreiber das sächsische Selbstbewusstsein<br />

in Monarchie und Parlament sowie bei den Mäzenaten für die Planungen einer<br />

drittmittelgestützten <strong>Universität</strong>sentwicklung zu mobilisieren und die vielfachen<br />

internationalen Kontakte einzusetzen.<br />

36

Der Erste Weltkrieg und die Zurückhaltung der Kollegen, die das eingeworbene<br />

Geld für patriotische Zwecke zu spenden beabsichtigten, warfen den Plan weit<br />

zurück, und erst nach Kriegsende konnte das Vorhaben wieder aufgegriffen<br />

werden.<br />

Dies erlebte allerdings Lamprecht nicht mehr. Er starb nach einem Truppenbesuch<br />

in Belgien, den er aufgrund völliger Erschöpfung abbrechen musste, am<br />

10. Mai 1915 in <strong>Leipzig</strong> und wurde in Schulpforta beigesetzt, wo er 1874 sein<br />

Abitur abgelegt hatte.<br />

Matthias Middell<br />

37

Emil Adolf Roßmäßler<br />

Zum 200. Geburtstag am 3. März <strong>2006</strong><br />

Emil Adolf Roßmäßler gehört zu den bedeutenden Persönlichkeiten der<br />

Stadt <strong>Leipzig</strong>. Sein kurzes Studium an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> vertiefte er als<br />

Autodidakt, kam an der Königlichen Sächsischen Akademie für Forst- und<br />

Landwirte in Tharandt als Professor für Zoologie zu akademischen Ehren,<br />

wurde 1848 in das erste deutsche Parlament gewählt und war als Volksschriftsteller<br />

und Pädagoge überzeugt, dass die Freiheit aller Stände durch<br />

naturwissenschaftliche Bildung erreicht werden könnte.<br />

39

Angeregt von seinem Vater, dem Kupferstecher Johann Adolf Roßmäßler, entwickelte<br />

der am 3. März 1806 in <strong>Leipzig</strong> als zweites Kind geborene Emil Adolf<br />

schon im Knabenalter großes Interesse an der Natur. Auch seine Begabung, Naturgegenstände<br />

zeichnerisch exakt abzubilden, zeigte sich schon frühzeitig. Die<br />

gymnasialen Lehrinhalte der Nicolai-Schule prägten bei dem jungen Roßmäßler<br />

ein humanistisches Weltbild, das ihm zeitlebens Maßstab, Kraftquell und auch<br />

Trostanker blieb. Seine Neigung zur Naturgeschichte fand in einem kleinen<br />

Kreis gleichgesinnter Mitschüler vielseitige Anregung. Besonders sein Freund<br />

Theodor Klatt, Sohn eines wohlhabenden Kaufmannes, lieferte dazu die neueste<br />

Literatur und mit seinen Sammlungen das notwendige Anschauungsmaterial.<br />

Das 1. Heft der “Iconographia botanica“ von Reichenbach löste bei den Jünglingen<br />

begeisterte botanische Exkursionen, Pfeiffers 1. Band “Systematische<br />

Anordnung und Beschreibung deutscher Land- und Wasserschnecken“ Sammelleidenschaften<br />

aus.<br />

Nach dem Verlust der Eltern war Roßmäßler von den finanziellen Möglichkeiten<br />

seines Oheims abhängig und schrieb sich deshalb, sein Wunschfach Arzneikunde<br />

zurückstellend, Ostern 1825 an der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> für das wesentlich<br />

billigere Studienfach Theologie ein. Die beiden einzigen von ihm besuchten<br />

Kollegien, Kirchengeschichte und Dogmengeschichte, hielt er dazu angetan, die<br />

Theologie einem jungen Mann zu verleiden, der „… zunächst zu nichts anderem<br />

Beruf und Neigung fühlte, als selbständig zu denken und zu urtheilen, …“. Auch<br />

eine Vorlesung Philosophie hielt er für ungenießbar: „... und nach Verlauf eines<br />

Monats war ich für mein ganzes Leben zum letztenmale in einer philosophischen<br />

Vorlesung gewesen.“ Regelmäßiger besuchte er die Vorlesungen Medizinische<br />

Botanik und Kryptogamische Gewächse, für die ihm Gustav Kunze die Gebühren<br />

erlassen hatte. Auch berichtet er in seiner Selbstbiographie, dass ihm für ein<br />

Jahr der botanische Unterricht für die Apothekerlehrlinge ganz <strong>Leipzig</strong>s übertragen<br />

worden sei, den er als Exkursionen durchführte, der aber wenig Erfolg<br />

brachte.<br />

Als er nach zwei Jahren die <strong>Universität</strong> verließ und sich 1827 um die Lehrerstelle<br />

an einer Schola collecta in dem kleinen thüringischen Städtchen Weida bewarb<br />

und diese erhielt, gestand er sich ein: „Freilich hatte ich hierauf schon deshalb<br />

keinen Anspruch, weil ich seit der Abgangsprüfung [Abitur; St.] keinerlei <strong>Universität</strong>sprüfung<br />

gemacht, und in keinem Fach die vorgeschriebenen, bei den<br />

Prüfungen zu belegenden Vorlesungen vollständig gehört hatte.“ In dieser Situation<br />

wurde zum ersten Mal sein etwas trotziges Pflichtgefühl deutlich. Er begann<br />

mit Feuereifer ein Selbststudium, das bei seiner Begabung schnell zu Erfolgen<br />

als Lehrer und auch in der wissenschaftlichen Botanik führte.<br />

40

1929 wurde Roßmäßler von der Anregung überrascht, sich um die vakante Professur<br />

für Zoologie an der Königlichen Sächsischen Akademie für Forst- und<br />

Landwirte zu bewerben. Der Vorschlag kommt von Hofrat Prof. Reichenbach<br />

in Dresden, dem er mehrfach Herbarmaterial relativ seltener Pflanzen geschickt<br />

hatte. Sinngemäß habe ihm sein Förderer, annehmend, er sei inzwischen promoviert,<br />

geschrieben: „…ich weiß recht wol, dass Sie nicht Zoolog sind; wer<br />

sich aber so gründlich und so wissenschaftlich mit der Botanik beschäftigt hat,<br />

der arbeitet sich schnell so weit in die Zoologie hinein, als es für den Unterricht<br />

auf der Anstalt erforderlich ist.“ Bei der Vorstellung in Dresden verweigerte<br />

der zuständige Minister, Graf Einsiedel, in Anbetracht des ausstehenden Hochschulabschlusses<br />

und der fehlenden Promotion vorerst den Titel Professor und<br />

reduzierte die bisherige Besoldung der Stelle erheblich. Aber Roßmäßler nahm<br />

die Einschränkungen in Kauf, die Berufung an die Akademie erreichte ihn kurz<br />

vor Ostern 1830 in Weida, anschließend verlobte er sich in <strong>Leipzig</strong> mit Emilie<br />

Neubert, seiner späteren Frau, und trat Mitte Juni 1830 sein neues Amt in Tharandt<br />

an.<br />

Da einschlägige Fachliteratur für Studierende der Forst- und Landwirtschaft damals<br />

fast vollständig fehlte, erarbeitete er, gefördert von dem Gründer und ersten<br />

Direktor der Akademie, Oberforstrat Heinrich Cotta, zunächst Lehrmaterialien<br />