Die Zukunftsorientierung der deutschen Pflegewissenschaft an der ...

Die Zukunftsorientierung der deutschen Pflegewissenschaft an der ...

Die Zukunftsorientierung der deutschen Pflegewissenschaft an der ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Anh<strong>an</strong>g<br />

<strong>Die</strong> <strong>Zukunftsorientierung</strong> <strong>der</strong><br />

<strong>deutschen</strong> <strong>Pflegewissenschaft</strong><br />

<strong>an</strong> <strong>der</strong> Schnittstelle von<br />

Alter(n) und Pflege<br />

Michael Bossle

Anlage A: Tabellarischer Überblick über die Befunde aus den <strong>an</strong>alysierten<br />

Gutachten………………………………………………………………...…IV<br />

Anlage B: Qualitativ heuristische Analyse <strong>der</strong> Gutachtenbefunde (mod.<br />

nach Kleining und Witt (2000)…………………………………….LXXXVIII<br />

Anlage C: Megatrends…………………………………………………..…CXXX<br />

Anlage D: Forschungsprotokoll Zeitschriften- und Frequenz<strong>an</strong>alyse…CXLV<br />

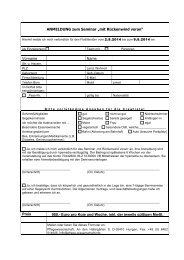

Anlage E: Expertenworkshop 15.03.2011, PTH Vallendar………….CLXXVII<br />

Anlage F: Codierte Expertenaussagen…………………………………..CXCV

Anlage A: Tabellarischer Überblick über die Befunde aus den <strong>an</strong>alysierten Gutachten<br />

Prognostische Aussagen aus staatlichen Publikationen<br />

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheitsbe‐<br />

richterstattung<br />

des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

1 Nach Bevölkerungsprognosen ist im<br />

Jahr 2010 mit 83,4 Mio. und im Jahr<br />

2040 mit nur noch 72,4 Mio. Einwoh‐<br />

nern zu rechnen. <strong>Die</strong> Alterung <strong>der</strong><br />

Gesellschaft wird weiter vor<strong>an</strong>schrei‐<br />

ten.<br />

2 Mit einem wachsendem Anteil älterer<br />

und hochbetagter Menschen ist zu<br />

rechnen.<br />

Hiermit verbunden ist eine Zunahme des<br />

Bedarfs <strong>an</strong> (professionellen) medizi‐<br />

nischen und pflegerischen Leistungen.<br />

3 <strong>Die</strong> Bedeutung <strong>der</strong> bösartigen Neubildun‐<br />

gen, <strong>der</strong> psychiatrischen Kr<strong>an</strong>kheiten und<br />

<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheiten des Nervensystems<br />

nimmt kontinuierlich zu.<br />

4 51 % <strong>der</strong> Schwerbehin<strong>der</strong>ten waren 1995<br />

65 Jahre und älter.<br />

5 <strong>Die</strong> Pflegebedürftigkeit nimmt aufgrund<br />

<strong>der</strong> demografischen Entwicklung zu.<br />

6 Mit dem Alter nimmt das Interesse <strong>an</strong><br />

Ernährung zu.<br />

Das Beschäftigungswachstum im<br />

Gesundheitsbereich ist im Vergleich<br />

zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Wirtschaftszweigen<br />

überdurchschnittlich.<br />

<strong>Die</strong> Beschreibung <strong>der</strong> sozialen und<br />

ökonomischen Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit<br />

und Behin<strong>der</strong>ung gewinnt immer<br />

mehr <strong>an</strong> Bedeutung.<br />

In den letzten Jahren hat sich die Zahl<br />

<strong>der</strong> Pflegeeinrichtungen deutlich<br />

erhöht.<br />

Zugleich werden die Einpersonen‐<br />

haushalte zunehmen. Hiermit verbunden<br />

ist ein Rückg<strong>an</strong>g des Pflegepotentials <strong>der</strong><br />

Gesellschaft (...). <strong>Die</strong> soziale Lage beein‐<br />

flusst die Entstehung und Bewältigung<br />

von Kr<strong>an</strong>kheiten, die In<strong>an</strong>spruchnahme<br />

von Leistungen und Sterblichkeit. Je<br />

niedriger die Bildung und/o<strong>der</strong> das Ein‐<br />

kommen, desto höher die Sterblichkeit.<br />

Besser gestellte soziale Gruppen stufen<br />

ihren Gesundheitszust<strong>an</strong>d auch allgemein<br />

besser ein. <strong>Die</strong> Beschreibung <strong>der</strong> sozialen<br />

und ökonomischen Folgen von Kr<strong>an</strong>kheit<br />

und Behin<strong>der</strong>ung gewinnt immer mehr <strong>an</strong><br />

Bedeutung.<br />

S. 13 Befunde überwie‐<br />

gend im Bereich<br />

Epidemiologie<br />

und Ökonomie, z.<br />

Teil mit direkter<br />

Bezugnahme auf‐<br />

ein<strong>an</strong><strong>der</strong>, z. B.<br />

spezifische Kr<strong>an</strong>k‐<br />

heiten und ent‐<br />

sprechende Kos‐<br />

tenverursachung<br />

S. 14<br />

S. 15<br />

S. 16<br />

S. 17<br />

S. 18<br />

III

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

7 Trotz aller Bemühungen scheint sich beim<br />

Rauchen eine erneute Trendwende abzu‐<br />

zeichnen. Immer mehr Jugendliche und<br />

Erwachsene rauchen wie<strong>der</strong>, immer<br />

weniger Frauen hören im mittleren Alter<br />

damit auf.<br />

8 Wohlbefinden und Gesundheit können<br />

durch die Wohnsituation beeinträchtigt<br />

werden.<br />

9 Als Folge m<strong>an</strong>gelhafter Wohnbe‐<br />

dingungen treten gehäuft Atemwegs‐<br />

erkr<strong>an</strong>kungen, Herz‐ Kreislaufer‐<br />

kr<strong>an</strong>kungen, Infektionen und allergische<br />

Reaktionen auf bzw. sie nehmen einen<br />

schwerwiegenden Verlauf. (…) Ein weite‐<br />

res Problem sind nicht altengerechte<br />

Wohnungen, die zu Stürzen führen und<br />

insgesamt ein höheres Unfallrisiko für alte<br />

Menschen darstellen.<br />

10 Kurzzeitige Anstiege von Staubkonzentra‐<br />

tionen um 100 Mikrogramm/m 3 können<br />

bei Risikogruppen (alte und kr<strong>an</strong>ke Men‐<br />

schen) zu erhöhter Sterblichkeit führen.<br />

11 Ab 1991 gewinnen ionisierende Strahlen<br />

als Ursache tödlich verlaufen<strong>der</strong> Berufs‐<br />

kr<strong>an</strong>kheiten <strong>an</strong> Bedeutung.<br />

12 Kin<strong>der</strong> und ältere Personen stellen be‐<br />

son<strong>der</strong>e Risikogruppen für Haus‐ und<br />

Freizeitunfälle dar. (…) Stürze sind Haupt‐<br />

ursache für Verletzungen und Todesfälle<br />

im Haus‐ und Freizeitbereich (Männer 52<br />

Belastungen aus <strong>der</strong> Arbeitswelt: Im<br />

Zeitverlauf lässt sich ein Belastungs‐<br />

strukturw<strong>an</strong>del von körperlichen zu<br />

psychischen Belastungen feststellen.<br />

(…)<br />

Das Bildungsniveau ist seit den Sechziger‐<br />

jahren gemessen <strong>an</strong> den Schulabschlüssen<br />

stark <strong>an</strong>gestiegen. (…) Je höher das Bil‐<br />

dungsniveau, desto günstiger ist die<br />

Einschätzung des eigenen Gesundheitszu‐<br />

st<strong>an</strong>des. Auch gesundheitsför<strong>der</strong>ndes<br />

Verhalten nimmt mit dem Bildungsstatus<br />

zu. (…)<br />

S. 19<br />

S. 21<br />

S. 22<br />

S. 23<br />

S. 25<br />

S. 26<br />

IV

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

% und Frauen 63 %). Jüngere und ältere<br />

(65jährige und ältere) Verkehrsteilnehmer<br />

besitzen ein höheres Unfallrisiko.<br />

13 <strong>Die</strong> periphere arterielle Verschlusskr<strong>an</strong>k‐<br />

heit ist in erster Linie eine Alterskr<strong>an</strong>kheit.<br />

Mit <strong>der</strong> prognostizierten Zunahme <strong>der</strong><br />

älteren Bevölkerung ist mit einem weite‐<br />

ren Anstieg dieser Kr<strong>an</strong>kheit zu rechnen.<br />

14 Lungenkrebs steht mittlerweile als<br />

Krebstodesursache bei den Männern <strong>an</strong><br />

erster und bei den Frauen <strong>an</strong> dritter<br />

Stelle. Lungenkrebs tritt in den meisten<br />

Fällen ab dem 50. Lebensjahr auf. Es ist<br />

jährlich von rund 30 000 Neuer‐<br />

kr<strong>an</strong>kungen bei Männern und 8 300 bei<br />

Frauen auszugehen. Bei Rauchern ist<br />

allgemein von einem 10fach, bei starken<br />

Rauchern (>20 Zigaretten/d) sogar von<br />

einem 20fach erhöhten Risiko gegenüber<br />

Nichtrauchern auszugehen. Auch Passiv‐<br />

rauchen gilt mittlerweile als gesicherter<br />

Risikofaktor. 85 % aller Lungenkrebsfälle<br />

werden auf das Rauchen zurückgeführt.<br />

15 Weltweit ist Gebärmutterkrebs die zweit‐<br />

häufigste Krebserkr<strong>an</strong>kung bei Frauen. (…)<br />

<strong>Die</strong> Sterblichkeit nimmt mit dem Alter zu<br />

und ist zwischen 50 und 74 Jahren dop‐<br />

pelt so hoch wie in jüngeren Jahren. (...)<br />

Studien zeigen, dass durch die Einführung<br />

<strong>der</strong> Früherkennungsprogramme und die<br />

daraus resultierende frühere Diagnose die<br />

Sterblichkeit <strong>an</strong> Gebärmutterkrebs erheb‐<br />

lich gesenkt werden konnte (…). Bei 30 %<br />

aller Männer über 70 Jahren wird ein<br />

latenter Prosatatkrebs vermutet. (…) Mit<br />

11 % <strong>an</strong> allen Krebssterbefällen war <strong>der</strong><br />

Prostatakrebs nach Lungenkrebs die<br />

<strong>Die</strong> direkten Kosten betrugen 1994<br />

schätzungsweise 4,4 Mrd. DM.<br />

<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />

auf 1,4 Mrd. DM ver<strong>an</strong>schlagt.<br />

<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />

auf 990 Mio. DM ver<strong>an</strong>schlagt.<br />

S. 27 Keine Erkr<strong>an</strong>kung<br />

ohne Kosten<strong>an</strong>‐<br />

gabe!<br />

S.<br />

28/29<br />

S.<br />

29/30<br />

Männer Krebsto‐<br />

desursache Nr. 1<br />

Gebärmutter‐<br />

krebs: keine<br />

Kosten<strong>an</strong>gabe!<br />

V

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

zweithäufigste Krebstodesursache bei<br />

Männern. Prostatakrebs tritt in den<br />

meisten Fällen ab dem 60. Lebensjahr auf.<br />

Es werden 25 000 Neuerkr<strong>an</strong>kungen pro<br />

Jahr geschätzt.<br />

16 Der Dickdarmkrebs ist bei Männern die<br />

dritthäufigste und bei Frauen die zweit‐<br />

häufigste, <strong>der</strong> Mastdarmkrebs bei Män‐<br />

nern die sechst‐ und bei Frauen die siebt‐<br />

häufigste Krebstodesursache. Das mittlere<br />

Erkr<strong>an</strong>kungsalter für diese Krebserkr<strong>an</strong>‐<br />

kungen liegt bei 70 Jahren (…) Mit den<br />

gesetzlichen Früherkennungsmaßnahmen<br />

ließe sich diese Sterblichkeit senken.<br />

17 <strong>Die</strong> Kr<strong>an</strong>kheitshäufigkeit <strong>der</strong> Arthrosen<br />

nimmt mit dem Alter zu.<br />

18 Osteoporose: Ältere Menschen, insbeson‐<br />

<strong>der</strong>e Frauen sind durch Oberschenkelhals‐<br />

brüche gefährdet, die zu Pflegebedürftig‐<br />

keit führen und die weitere Lebenserwar‐<br />

tung erheblich senken können. Seit 1991<br />

ist die Sterblichkeit <strong>an</strong> Schenkelhalsbrü‐<br />

chen rückläufig.<br />

19 Altersdemenz: <strong>Die</strong> Betroffenheit steigt mit<br />

dem Alter stark <strong>an</strong>. Bei den über 90‐<br />

Jährigen wird ein Anteil von 40 % ge‐<br />

schätzt. Mit <strong>der</strong> Zunahme <strong>an</strong> alten und<br />

hochbetagten Menschen in den nächsten<br />

Jahrzehnten ist von einem bedeutenden<br />

Anstieg <strong>der</strong> Pflegebedürftigkeit als Folge<br />

<strong>der</strong> Zunahme dementer Menschen auszu‐<br />

gehen.<br />

20 Für die Prävention <strong>der</strong> Lungenentzündung<br />

ist ab dem 60. Lebensjahr die jährliche<br />

Grippeschutzimpfung bedeutsam.<br />

21 Mehr als 99 % <strong>der</strong> Erwachsenen sind <strong>an</strong><br />

Karies und/o<strong>der</strong> Paradontitis erkr<strong>an</strong>kt.<br />

<strong>Die</strong> direkten Kosten colorektaler<br />

Karzinome betrugen 1994 rund 2,2<br />

Mrd. DM.<br />

Arthrosen verursachten 1994 direkte<br />

Kosten von rund 10,6 Mrd. DM.<br />

<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />

auf 3,7 Mrd. DM ver<strong>an</strong>schlagt.<br />

<strong>Die</strong> direkten Kosten wurden für 1994<br />

auf knapp 6,3 Mrd. DM beziffert.<br />

An direkten Kosten wurden 1994 ca.<br />

2,3 Mrd. DM aufgewendet.<br />

Allein die gesetzlichen Kr<strong>an</strong>kenkassen<br />

gaben 1995 für Zahnersatz und<br />

zahnärztliche Beh<strong>an</strong>dlung 21,2 Mrd.<br />

S. 30<br />

S. 31<br />

S. 32<br />

S. 33<br />

S. 35<br />

S. 37 Zahngesundheit:<br />

Bedeutung für<br />

Ernährung und als<br />

VI

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

22 Chronische Niereninsuffizienz: <strong>Die</strong> Zahl<br />

<strong>der</strong> Erkr<strong>an</strong>kten nimmt durch die steigende<br />

Einbeziehung alter, mehrfachkr<strong>an</strong>ker,<br />

insbeson<strong>der</strong>e diabetischer Patienten in<br />

die Nierenersatztherapie sowie steigende<br />

Überlebenszeiten laufend zu.<br />

23<br />

DM aus, rund 10 % ihrer gesamten<br />

Leistungausgabe<br />

<strong>Die</strong> Beh<strong>an</strong>dlung ist aufwendig und<br />

kostenintensiv. <strong>Die</strong> direkten Kosten<br />

allein von chronischen Nierenversa‐<br />

gen betrugen 1994 rund 3 Mrd. DM.<br />

Ambul<strong>an</strong>te Pflegeeinrichtungen: <strong>Die</strong><br />

Bedeutung dieses Versorgungs<strong>an</strong>ge‐<br />

botes nimmt aufgrund des demogra‐<br />

fischen W<strong>an</strong>dels, medizinisch‐<br />

technischen Fortschritts und sozialer<br />

Verän<strong>der</strong>ungen erheblich zu. Das<br />

Pflegeversicherungsgesetz för<strong>der</strong>t<br />

den Wettbewerb in <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />

Pflege, um so zu mehr Wirtschaftlich‐<br />

keit und Effizienz und damit zu Kos‐<br />

teneinsparungen zu gel<strong>an</strong>gen. Prob‐<br />

lematisch gestaltet sich die Sicherung<br />

<strong>der</strong> Qualität <strong>der</strong> Pflegeleistungen. (…)<br />

Praxen nichtärztlicher medizinischer<br />

Berufe: <strong>Die</strong> Bedeutung dieses Be‐<br />

reichs für die Gesundheitsversorgung<br />

hat in den letzten Jahren kontinuier‐<br />

lich zugenommen; die demografische<br />

Entwicklung lässt eine Fortsetzung<br />

dieses Trends vermuten.<br />

25 <strong>Die</strong> Personalintensität je Bett ist<br />

bezüglich des ärztlichen und pflegeri‐<br />

schen Personals seit Anf<strong>an</strong>g <strong>der</strong><br />

Achtzigerjahre rückläufig (…). Nach‐<br />

haltigstes Mo<strong>der</strong>nisierungsdefizit in<br />

<strong>der</strong> Gesundheitsversorgung ist im<br />

einhelligen Urteil aller Experten die<br />

m<strong>an</strong>gelnde Verzahnung <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>‐<br />

S .38<br />

Kostenfaktor,<br />

höchster Kosten‐<br />

faktor!<br />

S. 45 Qualitätsdebatte<br />

S. 47 Dto. bei<br />

Personalintensität<br />

Betonung <strong>der</strong><br />

Bedeutung von<br />

Qualitätsm<strong>an</strong>a‐<br />

gement im Zu‐<br />

sammenh<strong>an</strong>g mit<br />

Patientenschutz<br />

VII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

ten und stationären Kr<strong>an</strong>kenversor‐<br />

gung (…). Neuere Elemente sind die<br />

Praxiskliniken, Tages‐ und Nachtklini‐<br />

ken, ambul<strong>an</strong>tes Operieren und die<br />

prä‐ und poststationäre Versorgung<br />

<strong>an</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäusern. Vor dem Hinter‐<br />

grund dieser Entwicklungen kommt<br />

dem Qualitätsm<strong>an</strong>agement und dem<br />

Patientenschutz eine immer größere<br />

Bedeutung zu.<br />

26 1994 lebten rund 500 000 „erheblich<br />

pflegebedürftige“ und überwiegend<br />

ältere Menschen in stationären Ein‐<br />

richtungen <strong>der</strong> Alten‐ und Behin<strong>der</strong>‐<br />

tenhilfe. Das Pflegeversicherungsge‐<br />

setz von 1994 gar<strong>an</strong>tiert einen ein‐<br />

kommensunabhängigen Rechts<strong>an</strong>‐<br />

spruch auf die Fin<strong>an</strong>zierung <strong>der</strong><br />

grundlegenden Pflegeleistungen. Das<br />

Angebot <strong>an</strong> Plätzen in diesen Einrich‐<br />

tungen ist in den letzten Jahren<br />

relativ konst<strong>an</strong>t geblieben. <strong>Die</strong> Insas‐<br />

sen sind in erheblichem Umf<strong>an</strong>g auf<br />

Grundpflege und medizinische Be‐<br />

h<strong>an</strong>dlungspflege <strong>an</strong>gewiesen.<br />

27 Zunehmend wird auch dem individu‐<br />

ell sehr unterschiedlichen Pflegebe‐<br />

darf durch differenziertere Angebote,<br />

wie Kurzzeitpflegeeinrichtungen,<br />

Tagespflegeinrichtungen und „Be‐<br />

treutes Wohnen“ Rechnung getragen.<br />

28 Deutschl<strong>an</strong>d zählte 1995 mit einem<br />

Produktionswert von nahezu 33 Mrd.<br />

DM und einem Weltmarkt<strong>an</strong>teil von<br />

etwa 10 % zu den vier größten Her‐<br />

stellerlän<strong>der</strong>n für pharmazeutische<br />

Produkte weltweit. Bei den elektro‐<br />

medizinischen Geräten nahm<br />

S. 48 Terminus „Insas‐<br />

se“ im Zusam‐<br />

menh<strong>an</strong>g mit<br />

alten, erheblich<br />

pflegebedürftigen<br />

Menschen; Insti‐<br />

tutionalisierungsg<br />

ed<strong>an</strong>ke und<br />

Anspruch auf<br />

Institutionalisie‐<br />

rung<br />

S. 49<br />

S. 50 Verbindung von<br />

Leistung, Wert<br />

und Innovation<br />

wird deutlich<br />

<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d markt‐<br />

und betriebswirt‐<br />

schaftlichen<br />

VIII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

Deutschl<strong>an</strong>d mit einem Produktions‐<br />

wert von rund 5 Mrd. sogar eine<br />

Spitzenstellung ein (…). Bezogen auf<br />

neue Wirkstoffe gehört die deutsche<br />

pharmazeutische Industrie mit einem<br />

Anteil von 12 % für den Zeitraum von<br />

1961−1995 zu den weltweit erfolg‐<br />

reichsten Innovatoren (…). <strong>Die</strong> staatli‐<br />

che Forschungsför<strong>der</strong>ung konzen‐<br />

triert sich auf Projektför<strong>der</strong>ung. <strong>Die</strong><br />

DFG ist <strong>der</strong> wichtigste Drittmittelge‐<br />

ber; sie stellte 1996 für medizinische<br />

Forschung 330 Mio. DM bereit.<br />

29 Rund 1,1 Mio. Erwerbstätige stam‐<br />

men aus den Pflegeberufen. <strong>Die</strong><br />

Altenpflege entwickelt sich hier<br />

zuletzt beson<strong>der</strong>s dynamisch. 1995<br />

waren etwa 210 000 Personen in<br />

diesem Berufsfeld tätig (..)<br />

Gesundheitsschutz: Insgesamt lässt<br />

sich in den letzten fünf Jahren keine<br />

Tendenz zu einer größeren Mängel‐<br />

freiheit <strong>der</strong> Betriebe ablesen<br />

30 Arzneimittelversorgung‐<br />

Selbstmedikation gewinnt durch die<br />

Maßnahmen zur Kostensenkung<br />

laufend <strong>an</strong> Bedeutung (…). <strong>Die</strong> Patien‐<br />

ten zahlen inzwischen rund 20 % <strong>der</strong><br />

Medikamente direkt.<br />

31 Seit 1991 ist die Zahl <strong>der</strong> versorgten<br />

Fälle je 100 000 Einwohner um 5,5 %<br />

gestiegen. Gleichzeitig nahm die<br />

durchschnittliche Verweildauer von<br />

14,6 auf 12,1 Tage ab. Der über‐<br />

durchschnittliche Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong><br />

Verweildauerführte trotz Steigerung<br />

1993 bef<strong>an</strong>den sich mindestens 220 000<br />

Menschen in einer schulischen und 150<br />

000 in einer akademischen Ausbildung für<br />

Gesundheitsfachberufe. Mit neuen Aus‐<br />

bildungen in „Pflege“‐ und „Gesundheits‐<br />

wissenschaften“ vollzieht sich seit Beginn<br />

<strong>der</strong> Neunzigerjahre nach <strong>an</strong>glo‐<br />

amerik<strong>an</strong>ischem Vorbild die Akademisie‐<br />

rung weiterer Gesundheitsfachberufe.<br />

Sprachgebrauchs<br />

betont.<br />

S. 52 Institutionelle<br />

Versorgung wird<br />

als betriebliche<br />

Versorgung<br />

sprachlich ausge‐<br />

drückt; Akademi‐<br />

sierung <strong>der</strong> Pfle‐<br />

geberufe wird<br />

nach <strong>an</strong>gloameri‐<br />

k<strong>an</strong>ischem Vorbild<br />

wahrgenommen<br />

S.<br />

55/56<br />

S. 56 Verweildau‐<br />

er/Fallpauschalen<br />

bereits 1998<br />

erwähnt!<br />

IX

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

<strong>der</strong> Fallzahlen zu einer rückläufigen<br />

Auslastung <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhäuser von<br />

<strong>der</strong>zeit 82 %. Ursächlich für diese<br />

Entwicklung sind Fortschritte in den<br />

medizinischen Beh<strong>an</strong>dlungsmöglich‐<br />

keiten und die Einführung neuer<br />

Formen <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhausfin<strong>an</strong>zierung<br />

(Fallpauschalen) (…).<br />

32 <strong>Die</strong> Gesamtkosten je stationär be‐<br />

h<strong>an</strong>delten Kr<strong>an</strong>ken erhöhten sich<br />

zwischen 1991 und 1995 um 18 %, je<br />

Pflegetag sogar um 43 %. Ein nahtlo‐<br />

ser Überg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhausbe‐<br />

h<strong>an</strong>dlung zu den <strong>an</strong><strong>der</strong>en Versor‐<br />

gungssektoren (ambul<strong>an</strong>te Versor‐<br />

gung, Rehabilitation, Pflege) könnte<br />

zur Sicherung des Erfolgs <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>‐<br />

kenhausbeh<strong>an</strong>dlung beitragen und<br />

die Erfolgsaussichten fl<strong>an</strong>kieren<strong>der</strong><br />

Maßnahmen erhöhen.<br />

33 Rehabilitation: 1995 wurden über 1,4<br />

Mio. Rehabilitationsmaßnahmen<br />

durchgeführt. Ihre Zahl hat sich seit<br />

1991 um 17,5 % erhöht. Häusliche<br />

Kr<strong>an</strong>kenpflege: Heute k<strong>an</strong>n in den<br />

meisten Regionen von einer flächen‐<br />

deckenden pflegerischen Versorgung<br />

gesprochen werden. <strong>Die</strong> Zunahme<br />

ambul<strong>an</strong>ter Operationen und die Ver‐<br />

kürzung <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kenhausverweildau‐<br />

er erhöht den Bedarf <strong>an</strong> häuslicher<br />

Kr<strong>an</strong>kenpflege (…). <strong>Die</strong> Klientel häus‐<br />

licher Kr<strong>an</strong>kenpflege sind vorwiegend<br />

Alte und Hochbetagte.<br />

34 <strong>Die</strong> Kostenerstattungsgrundsätze <strong>der</strong><br />

Kr<strong>an</strong>kenversicherung definieren die<br />

häusliche Kr<strong>an</strong>kenpflege so eng, dass<br />

S. 57<br />

S. 58<br />

S. 59 Memo: Kritische<br />

Betrachtung des<br />

Pflegbedürftig‐<br />

X

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

Gesundheits‐<br />

berichterstat‐<br />

tung des Bundes<br />

(GBE), 1998<br />

SVR –Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

35 H<strong>an</strong>dlungsbedarf wird einerseits in einer<br />

stärkeren präventiven Orientierung in <strong>der</strong><br />

Zahnmedizin gesehen, <strong>an</strong><strong>der</strong>erseits ist die<br />

Qualität <strong>der</strong> Zahnersatzversorgung zu<br />

verbessern.<br />

Prävention, Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,<br />

Aktivierung und Rehabilitation nur<br />

einen geringen Stellenwert haben.<br />

Wettbewerb und Kostendruck beein‐<br />

trächtigen zunehmend die Qualität<br />

<strong>der</strong> häuslichen Kr<strong>an</strong>kenpflege. 1995<br />

lagen die GKV‐Ausgaben für häusliche<br />

Kr<strong>an</strong>kenpflege bei 3,3 Mrd. DM. (…)<br />

36 <strong>Die</strong> Pflegeleistungen, hier insbeson‐<br />

<strong>der</strong>e die Leistungen <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />

Pflege, und die Kr<strong>an</strong>ken‐ und Ret‐<br />

tungstr<strong>an</strong>sporte sind die Ausgaben‐<br />

bereiche mit dem höchsten Zuwachs<br />

zwischen 1980 und 1994. Durch die<br />

Kostendämpfungsgesetze in <strong>der</strong> GKV<br />

hat sich das Wachstum <strong>der</strong> Gesund‐<br />

heitsausgaben in den Achtziger‐ im<br />

Vergleich zu den Siebzigerjahren<br />

deutlich verl<strong>an</strong>gsamt. Es ist allerdings<br />

zu erwarten, dass <strong>der</strong> Gesund‐<br />

heitssektor auch in Zukunft stärker als<br />

die Gesamtwirtschaft wachsen wird.<br />

37 (…) hat <strong>der</strong> Rat (u. a., MB) folgende<br />

Gesundheitsziele herausgestellt:<br />

Erhaltung <strong>der</strong> selbstständi‐<br />

gen Lebensführung im Alter<br />

Erhaltung <strong>der</strong> Erwerbs‐ und<br />

Arbeitsfähigkeit älterer<br />

Menschen.<br />

keitsbegriffs<br />

S. 62 Nochmalige<br />

Betonung <strong>der</strong><br />

Zahngesundheit<br />

im Zusammen‐<br />

h<strong>an</strong>g mit Quali‐<br />

täts<strong>an</strong>sprüchen<br />

S. 63<br />

S. 7 Gesamt<strong>an</strong>mer‐<br />

kung SVR 1996:<br />

Befunde über‐<br />

wiegend im Be‐<br />

reich Epidemio‐<br />

logie und Öko‐<br />

nomie.<br />

XI

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

38 Mit diesem Auftrag und dem vorlie‐<br />

genden Gutachten wird ein Paradig‐<br />

menwechsel in <strong>der</strong> Gesundheitspoli‐<br />

tik eingeleitet. Fragen <strong>der</strong> Beschäfti‐<br />

Identifizierte<br />

Desi<strong>der</strong>ate für<br />

PW.<br />

Entdeckung von<br />

Wirtschaftlich‐<br />

keitsreserven<br />

durch für die<br />

Pflege…<br />

Entdeckung des<br />

Wirtschafts‐<br />

wachstums/<br />

Beschäftigungs‐<br />

zuwachses für<br />

die Pflege.<br />

Einflussnahme<br />

auf Leistungs‐<br />

spektren durch<br />

Pflege?<br />

Einflussnahme<br />

<strong>der</strong> Pflege auf<br />

Prozessoptimie‐<br />

rungsprozesse/<br />

Produktinnova‐<br />

tionen.<br />

Fokussierung<br />

auf Selbststän‐<br />

digkeit, Er‐<br />

werbs‐ und<br />

Arbeitsfähigkeit<br />

S. 8 Dilemma‐<br />

Aussage! „<strong>Die</strong>se<br />

Gratw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung<br />

zwischen Kosten‐<br />

XII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

39 Darüber hinaus (wird <strong>der</strong> zweite B<strong>an</strong>d,<br />

[SVR 1997] MB) um folgende Kapitel<br />

erweitert: <strong>der</strong> medizinische, <strong>der</strong> medi‐<br />

zinisch‐technische, <strong>der</strong> technische und <strong>der</strong><br />

pflegerische Fortschritt im Gesund‐<br />

heitswesen, <strong>der</strong> sowohl übergreifend<br />

<strong>an</strong>alytisch als auch beispielhaft (Knochen‐<br />

marktr<strong>an</strong>spl<strong>an</strong>tationen, Telematik, Um‐<br />

welt, Technikfolgenabschätzung) beh<strong>an</strong>‐<br />

delt werden soll.<br />

40 Eingebettet in den Paradigmenwechsel<br />

(siehe Zitat 38, MB) bleiben auch seine<br />

Aussagen zu den Versorgungsdefiziten in<br />

den Bereichen <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

und Prävention sowie <strong>der</strong> Qualitäts‐<br />

sicherung. <strong>Die</strong>s gilt vor allem für die<br />

primäre Prävention, die darauf abzielt,<br />

bereits vor dem Entstehen von Kr<strong>an</strong>k‐<br />

heiten durch Beseitigung ihrer Ursache<br />

o<strong>der</strong> Einschränkung ihrer Risikofaktoren<br />

vorzubeugen.<br />

gung und des Wachstums im und<br />

durch das Gesundheitswesen treten<br />

in den Vor<strong>der</strong>grund. (…) Neben das<br />

Gesundheitswesen als Kostenfaktor<br />

tritt das Gesundheitswesen als Wirt‐<br />

schaftsfaktor mit seinen Wachstums‐<br />

und Produktivitätseffekten wie<strong>der</strong><br />

stärker in den Mittelpunkt. <strong>Die</strong>se<br />

Gratw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung zwischen Kosten‐<br />

dämpfung und Wachstum gehört<br />

auch zu den Herausfor<strong>der</strong>ungen im<br />

Gesundheitswesen.<br />

Wachstums‐ und Produktivitätseffek‐<br />

te im Gesundheitswesen sollen<br />

zweitens im Vor<strong>der</strong>grund eines<br />

weiteren Kapitels stehen.<br />

S. 10<br />

S.11<br />

dämpfung und<br />

Wachstum gehört<br />

auch zu den<br />

Herausfor<strong>der</strong>un‐<br />

gen im Gesund‐<br />

heitswesen“.<br />

Ökonomische<br />

Trendwende ist<br />

endgültig einge‐<br />

kehrt<br />

XIII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

41 Der Rat befürwortet die Stärkung<br />

wettbewerblicher Möglichkeiten<br />

nicht um ihrer selbst willen, son<strong>der</strong>n<br />

immer als notwendige Grundlage von<br />

Innovation und immer eingebunden<br />

in den Rahmen einer sozialen Markt‐<br />

wirtschaft. Damit ergibt sich für den<br />

Rat als l<strong>an</strong>gfristig wichtigste Reform<br />

für das Gesundheitswesen die Förde‐<br />

rung einer kontrollierten experimen‐<br />

tellen Kultur.<br />

42 Dagegen treten im Rahmen <strong>der</strong> GKV und<br />

<strong>der</strong> GPflV zur demografischen Entwick‐<br />

lung u. a. noch folgende Einflussgrößen<br />

<strong>der</strong> Ausgabenentwicklung hinzu: die<br />

Verän<strong>der</strong>ung des Kr<strong>an</strong>kheitsspektrums in<br />

Richtung l<strong>an</strong>gwieriger, chronisch‐<br />

degenerativer Kr<strong>an</strong>kheitszustände.<br />

43 <strong>Die</strong> absehbare demografische Entwick‐<br />

lung lässt den demografischen Alters‐<br />

quotienten zunehmen und gleichzeitig<br />

das Erwerbstätigenpotential schrump‐<br />

fen, was unmittelbar mit geringeren<br />

Beitragseinnahmen und steigenden Bei‐<br />

tragssätzen einhergeht. Es kommt also<br />

zu einer Verschiebung <strong>der</strong> Altersstruk‐<br />

<strong>Die</strong>se verschiedenen Ausgabendeter‐<br />

min<strong>an</strong>ten besitzen allerdings für die zu‐<br />

künftige Entwicklung <strong>der</strong> Beitragssätze<br />

von GKV und GPflV sehr unterschiedliche<br />

Relev<strong>an</strong>z. Verän<strong>der</strong>ungen des Kr<strong>an</strong>kheits‐<br />

spektrums vollziehen sich in <strong>der</strong> Regel<br />

sehr l<strong>an</strong>gsam und hängen teilweise von<br />

<strong>der</strong> demografischen Entwicklung und vom<br />

Als Determin<strong>an</strong>te <strong>der</strong> zukünftigen<br />

Ausgabenentwicklung <strong>der</strong> GKV stellt<br />

die demografische Komponente nur<br />

einen von zahlreichen, stark interde‐<br />

pendenten Einflussfaktoren dar, die<br />

nahezu alle auch auf die Ausgabensei‐<br />

te <strong>der</strong> Gesetzlichen Pflege‐<br />

versicherung (GPflV) einwirken. (…)<br />

Dagegen treten im Rahmen <strong>der</strong> GKV<br />

und <strong>der</strong> GPflV zur demografischen<br />

Entwicklung u. a. noch folgende<br />

Einflussgrößen <strong>der</strong> Ausgabenentwick‐<br />

lung hinzu: <strong>der</strong> insbeson<strong>der</strong>e durch<br />

den umfassenden Versicherungs‐<br />

schutz gegebene Anreiz zu einer<br />

übermäßigen In<strong>an</strong>spruchnahme von<br />

Gesundheitsleitungen (Moral<br />

Hazard).<br />

Determin<strong>an</strong>ten <strong>der</strong> Ausgabenent‐<br />

wicklung von GKV und GPflV:<br />

Leistungsausweitung durch<br />

<strong>an</strong>gebotsinduzierte Nachfrage<br />

Der ausgabensteigernde medizinische<br />

Fortschritt bzw. W<strong>an</strong>del<br />

Der negative Preisstruktureffekt bzw.<br />

<strong>der</strong> Preisstruktureffekt zugunsten von<br />

Der Rat betrachtet mit Sorge, dass gerade<br />

in Zeiten des ökonomischen Umbruchs die<br />

damit verbundenen sozialen Sp<strong>an</strong>nungen<br />

dazu führen, dass ideologische gesell‐<br />

schaftspolitische Positionen die Diskussi‐<br />

on um Reformvorschläge vermehrt be‐<br />

herrschen.<br />

Dagegen treten im Rahmen <strong>der</strong> GKV und<br />

<strong>der</strong> GPflV zur demografischen Entwick‐<br />

lung u. a. noch folgende Einflussgrößen<br />

<strong>der</strong> Ausgabenentwicklung hinzu: die<br />

Zunahme von Einzelhaushalten bzw. ‐<br />

personen und die gestiegene Anspruchs‐<br />

haltung <strong>der</strong> Bevölkerung gegenüber<br />

medizinischer und paramedizinischer<br />

Versorgung.<br />

S.12 Paradigmenwech‐<br />

sel<br />

S.23 Nachfrageseite:<br />

multifaktoriell<br />

bestimmt<br />

S. 24 Demografische<br />

Entwicklung vor<br />

dem Hintergrund<br />

<strong>der</strong> Schrumpfung<br />

des<br />

Erwerbstätigen‐<br />

potentials, Ange‐<br />

botsseite unter‐<br />

XIV

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU<br />

tur, hier vor allem zu einem Rückg<strong>an</strong>g<br />

<strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Personen im erwerbsfähi‐<br />

gen Alter, was aber unmittelbar durch<br />

eine Erhöhung <strong>der</strong> weiblichen Erwerbs‐<br />

beteiligung und einem Ansteigen des<br />

Rentenalters kompensiert werden k<strong>an</strong>n,<br />

sodass die Zahl <strong>der</strong> beitragszahlenden<br />

Erwerbstätigen trotz <strong>der</strong> zunehmenden<br />

Alterslastigkeit <strong>der</strong> Bevölkerung zu‐<br />

nächst (nahezu) konst<strong>an</strong>t bleibt. Der<br />

Rentenquotient wächst d<strong>an</strong>n l<strong>an</strong>gsamer<br />

als <strong>der</strong> demografische Altenquotient.<br />

44 Ein weiterer Anstieg <strong>der</strong> Lebenserwar‐<br />

tung gemäß Prognose (DAV‐Trendfunk‐<br />

tion, Sterblichkeitstrend des letzten<br />

Jahrtausends) führt insbeson<strong>der</strong>e zu<br />

einem Anstieg <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> über 80‐Jäh‐<br />

rigen: Im Jahr 2040 wird sich <strong>der</strong>en Zahl<br />

gegenüber <strong>der</strong> Prognose auf das Jahr<br />

2000 bis auf das knapp Dreifache erhö‐<br />

hen. <strong>Die</strong> Auswirkungen dieser demo‐<br />

grafischen Verän<strong>der</strong>ungen auf den me‐<br />

dizinischen Versorgungsbedarf hängen<br />

– unter ceteris paribus‐Bedingungen für<br />

medizinische Technologie‐ und Nut‐<br />

zungsmuster – von den altersspe‐<br />

zifischen Verbrauchsziffern ab.<br />

45 Seit Anf<strong>an</strong>g des Jahrhun<strong>der</strong>ts ist eine<br />

vermin<strong>der</strong>te Sterblichkeitsrate in allen<br />

Altersgruppen, insbeson<strong>der</strong>e auch in den<br />

höheren Altersgruppen <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong><br />

Bevölkerung zu verzeichnen. Der größte<br />

Anteil <strong>der</strong> Sterblichkeitsabnahme beruht<br />

auf nichtmedizinischen Faktoren (Ernäh‐<br />

medizinischen Fortschritt ab. Gesundheitsleistungen und die<br />

Leistungsintensivierung durch<br />

Defensivmedizin (...)<br />

<strong>Die</strong> gestiegene Anspruchshaltung,<br />

Moral Hazard und die <strong>an</strong>gebotsindu‐<br />

zierte nachfrage vermögen teilweise<br />

die bisherige Ausgabenentwicklung in<br />

<strong>der</strong> GKV und damit das heutige<br />

Niveau zu erklären, kaum aber einen<br />

weiteren Beitragssatz<strong>an</strong>stieg. <strong>Die</strong>se<br />

Einschränkung gilt allerding nicht für<br />

die GPflV, denn hier setzt das neue<br />

Gesetz Anreize zu einer Ausdehnung<br />

des Leistungsvolumens, die in <strong>der</strong><br />

Verg<strong>an</strong>genheit nicht existierten.<br />

Kosten <strong>der</strong> Versorgung bei Morbidität<br />

und Mortalität im höheren Lebensal‐<br />

ter: <strong>Die</strong> Versorgungskosten für Ältere<br />

wurden aufgrund linearer Hochrech‐<br />

nung herkömmlicher Daten bisl<strong>an</strong>g<br />

überschätzt. Einerseits sind Kosten<br />

für die Versterbenden im letzten<br />

Lebensjahr im Vergleich zu Nichtver‐<br />

sterbenden um das 20‐Fache (im<br />

Alter von 60) bis 6‐Fache (im Alter<br />

von 80) höher und machen einen<br />

wesentlichen Teil <strong>der</strong> lebensl<strong>an</strong>gen<br />

Kosten aus.<br />

An<strong>der</strong>erseits sinken die Kosten für die<br />

Versterbenden in ihrem letzten<br />

Lebensjahr mit zunehmendem Alter<br />

deutlich ab, da – zumindest für den<br />

größten Ausgabenblock „stationäre<br />

Versorgung“ – sowohl die Kumulation<br />

medizinischer Leistungen als auch die<br />

Für eine zukunftsorientierte Gesundheits‐<br />

und Sozialpolitik sind weitere Untersu‐<br />

chungen zu Versorgungskosten in ver‐<br />

schiedenen Altersstufen erfor<strong>der</strong>lich (…).<br />

Einen wesentlichen Einfluss auf die Mor‐<br />

bidität und Mortalität hat <strong>der</strong> sozioöko‐<br />

nomische Status. Auch für Westeuropa<br />

liegt ausschl.<br />

ökonomischen<br />

Entwicklungen<br />

Einflussnahmen<br />

auf die GPflV<br />

S. 26 Fokus<br />

Hochaltrigkeit und<br />

Mortalität und<br />

Kosten<br />

S. 27 Bedeutung <strong>der</strong><br />

Prävention und<br />

soziökonomische<br />

Faktoren, Bedeu‐<br />

tung <strong>der</strong> Vertei‐<br />

lungsgerechtigkeit<br />

XV

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

rung, verbesserte physische und soziale<br />

Lebensbedingungen). Etwa 3,5 bis 4 Jahre<br />

Gewinn <strong>an</strong> Lebenserwartung (1950−1990)<br />

werden <strong>der</strong> kurativen Medizin zuge‐<br />

schrieben; davon entfällt <strong>der</strong> mit 18<br />

Monaten größte Anteil auf die verbesser‐<br />

te Beh<strong>an</strong>dlung <strong>der</strong> Herzerkr<strong>an</strong>kungen.<br />

Forschungsergebnisse zu „vermeidbaren“<br />

Todesfällen weisen darauf hin, dass eine<br />

weitere wesentliche Reduktion <strong>der</strong> Mor‐<br />

talität nicht so sehr von den Fortschritten<br />

er kurativen Medizin, son<strong>der</strong>n vielmehr<br />

von <strong>der</strong> Realisierung definierbarer prä‐<br />

ventiver Maßnahmen – im Sinne einer<br />

Verhaltens‐ und Verhältnisprävention –<br />

abhängt.<br />

46 Eine differenzierte Einschätzung <strong>der</strong><br />

Entwicklung <strong>der</strong> Morbidität auf Bevölke‐<br />

rungsbasis ist aufgrund <strong>der</strong> weiterhin<br />

m<strong>an</strong>gelhaften <strong>deutschen</strong> Datenbasis<br />

schwierig. Anh<strong>an</strong>d von Einzelstudien<br />

werden zu ausgewählten, im Alter bedeu‐<br />

tenden Gesundheitsstörungen und Kr<strong>an</strong>k‐<br />

heiten Hinweise zu Vorkommen, zu Risi‐<br />

kofaktoren, zur Versorgungslast, zum<br />

kurz‐ und mittelfristigen Zusatzversor‐<br />

gungsbedarf und zu Ansätzen ihrer Prä‐<br />

vention gegeben. <strong>Die</strong> zweite Lebenshälfte<br />

wird vor allem durch die starke Zunahme<br />

chronischer Kr<strong>an</strong>kheiten charakterisiert.<br />

Alter ist jedoch nicht zw<strong>an</strong>gsläufig mit<br />

Kr<strong>an</strong>kheit verbunden. In vielen Bereichen<br />

Dauer <strong>der</strong> Leistungen abnehmen.<br />

Vorzeitige Mortalität erspart daher<br />

nicht‐medizinische Versorgungskos‐<br />

ten. Nach einer Analyse <strong>der</strong> Ver‐<br />

brauchsziffern von Versterbenden<br />

und Überlebenden können durch den<br />

Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> altersspezifischen<br />

Verbrauchsziffern bis zu 15−20 %<br />

aufgrund <strong>der</strong> steigenden Lebenser‐<br />

wartung eingespart werden. <strong>Die</strong> Höhe<br />

<strong>der</strong> Versorgungskosten ist nicht<br />

zuletzt auch davon abhängig, inwie‐<br />

weit es gelingt, Morbidität und vor‐<br />

zeitige Mortalität zu vermeiden. Bei<br />

<strong>der</strong> Annahme einer „komprimierten<br />

Morbidität“ ist in <strong>der</strong> Altenpopulation<br />

von Industriestaaten sogar eine<br />

komplette Kompensation des demo‐<br />

grafisch bedingten Mehrbedarfs<br />

möglich. Ökonomische Verteilungsge‐<br />

rechtigkeit hat Einfluss auf den<br />

Gesundheitszust<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />

<strong>Die</strong>se Abgrenzung (siehe C46, MB)<br />

hat potentielle Folgen für die Kosten‐<br />

übernahme <strong>der</strong> Versorgung<br />

und die Bundesrepublik Deutschl<strong>an</strong>d<br />

besteht ein signifik<strong>an</strong>ter Zusammenh<strong>an</strong>g<br />

zwischen <strong>der</strong> ökonomischen Verteilungs‐<br />

gerechtigkeit und <strong>der</strong> durchschnittlichen<br />

Lebenserwartung. Somit hat ökonomische<br />

Verteilungsgerechtigkeit Einfluss auf den<br />

Gesundheitszust<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Bevölkerung.<br />

I (siehe B46, MB): Professionelle (und<br />

gesellschaftliche) Sichtweisen bestimmen<br />

wesentlich, welche physiologischen<br />

Beeinträchtigungen <strong>der</strong> Gesundheit als<br />

Kr<strong>an</strong>kheit definiert und einer Therapie<br />

unterzogen werden (…). <strong>Die</strong> oft unter‐<br />

schätzte individuelle Kompensation<br />

altersbedingter Beeinträchtigungen<br />

könnte durch professionelle und gesell‐<br />

schaftliche Hilfestellungen gezielt geför‐<br />

<strong>der</strong>t werden.<br />

S. 28 Unscharfe Ent‐<br />

wicklungsprogno‐<br />

se bezüglich<br />

epidemiologischer<br />

Entwicklungen<br />

Abstufungen von<br />

Morbidität im<br />

Alter<br />

„Alter ist nicht<br />

zw<strong>an</strong>gsläufig mit<br />

Kr<strong>an</strong>kheit ver‐<br />

bunden“<br />

Perspektiven auf<br />

XVI

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

ist die Grenze zwischen normalen alters‐<br />

physiologischen und pathologischen<br />

Verän<strong>der</strong>ungen unscharf. Hierzu wird eine<br />

Kr<strong>an</strong>kheitstypologie vorgeschlagen:<br />

I Altersphysiologische Verän<strong>der</strong>ungen mit<br />

möglichem, aber nicht zwingendem<br />

„Kr<strong>an</strong>kheitswert“,<br />

II Altersbezogene Erkr<strong>an</strong>kungen mit<br />

l<strong>an</strong>ger präklinischer Latenzzeit<br />

III Erkr<strong>an</strong>kungen mit im Alter verän<strong>der</strong>‐<br />

tem physiologischen Verlauf aufgrund<br />

vermin<strong>der</strong>ter homöostatischer Regulati‐<br />

ons‐ und Reparaturmech<strong>an</strong>ismen und<br />

IV Kr<strong>an</strong>kheiten infolge l<strong>an</strong>gfristiger, mit<br />

<strong>der</strong> Lebenszeit, d. h. mit dem Alter, stei‐<br />

gen<strong>der</strong> Exposition<br />

I verdeutlicht die Kontextabhängigkeit von<br />

Kr<strong>an</strong>kheiten bzw. Gesundheitsstörungen<br />

(…) Für die Prävention können vor allem<br />

physiologische Alterungsprozesse genutzt<br />

werden, die eine hohe Plastizität aufwei‐<br />

sen.<br />

II verweist auf die Problematik von Frü‐<br />

herkennungsmaßnahmen und die damit<br />

verbundene Sekundärprävention. <strong>Die</strong>se<br />

sind nur d<strong>an</strong>n sinnvoll, wenn nicht nur die<br />

Diagnose vorgelegt wird, son<strong>der</strong>n eine<br />

adäquate Therapie <strong>an</strong>geboten werden<br />

k<strong>an</strong>n.<br />

III ist außer einer tertiären Prävention<br />

bzw. Rehabilitation einem genuinen<br />

Präventionskonzept nicht zugänglich. Sie<br />

weist aber auch auf die Notwendigkeit<br />

einer altersentsprechenden Führung und<br />

Beh<strong>an</strong>dlung hin.<br />

Gesundheit und<br />

Kr<strong>an</strong>kheit: profes‐<br />

sionelle und<br />

gesellschaftliche<br />

Einflüsse<br />

Sekundärpräven‐<br />

tion: Bedeutung<br />

von Früherken‐<br />

nung und Vorsor‐<br />

geuntersuchunge<br />

n<br />

Bedeutung des<br />

Alters im Zusam‐<br />

menh<strong>an</strong>g mit<br />

Kr<strong>an</strong>kheit, Wissen<br />

um spezifische<br />

Alterserscheinun‐<br />

gen/ Dysregula‐<br />

tionen<br />

XVII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />

achten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

47 Konsequenzen für die Versorgung: Der<br />

demografische Umbau führt kurz‐ bis<br />

mittelfrisitig zu einem mo<strong>der</strong>at vermehr‐<br />

ten Versorgungsbedarf in <strong>der</strong> Kuration,<br />

Rehabilitation und Pflege für die ältere<br />

Bevölkerungsgruppe. <strong>Die</strong> l<strong>an</strong>gfristige<br />

Entwicklung ist von den heutigen präven‐<br />

tiven Investitionen vor allem in mittleren<br />

und höheren Altersstufen abhängig. Um<br />

den mit dem demografischen Umbau<br />

einhergehenden strukturellen Verände‐<br />

rungen gerecht zu werden und mögliche<br />

gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen,<br />

ist eine l<strong>an</strong>gfristige und problemgerechte<br />

Anpassung <strong>der</strong> Gesundheits‐ und Sozial‐<br />

politik erfor<strong>der</strong>lich (…). Der demografisch<br />

bedingte Morbiditätsw<strong>an</strong>del führt zu<br />

einer Abnahme des Interventionsbedarfs<br />

kurativer Leistungen in den höchsten<br />

Altersstufen, während pflegerische Leis‐<br />

tungen vermehrt nachgefragt werden (…)<br />

Ein demografisch bedingter Zusatzversor‐<br />

gungsbedarf ergibt sich insbeson<strong>der</strong>e für<br />

obstruktive Lungenerkr<strong>an</strong>kungen, für<br />

Herz‐Kreislauferkr<strong>an</strong>kungen vor allem im<br />

operativen und rehabilitativen Bereich,<br />

ebenso für Erkr<strong>an</strong>kungen des Urogenital‐<br />

trakts, für Krebserkr<strong>an</strong>kungen im diagnos‐<br />

tischen und therapeutischen Bereich, ein<br />

mo<strong>der</strong>ater operativer und rehabilitativer<br />

Bedarf für Erkr<strong>an</strong>kungen des Bewegungs‐<br />

apparates, für Erkr<strong>an</strong>kungen des Seh‐ und<br />

Hörsinns im ärztlichen und nicht‐<br />

ärztlichen Bereich sowie ein mo<strong>der</strong>ater<br />

Zuwachs <strong>an</strong> gerontopsychiatrischer Ver‐<br />

sorgung. Dem steht ein großes und noch<br />

weitgehend unausgeschöpftes präventi‐<br />

ves Potential beson<strong>der</strong>s zur Verhin<strong>der</strong>ung<br />

Es findet eine Verlagerung <strong>der</strong> Leis‐<br />

tungen und Kosten von <strong>der</strong> GKV in die<br />

GPflV sowohl im ambul<strong>an</strong>ten als auch<br />

im stationären Sektor statt.<br />

IV Sowohl physikalisch‐chemische als<br />

auch psycho‐soziale und sozioökonomi‐<br />

sche Expositionen sind erfasst. Hier sind v.<br />

a. Dingen populationsbezogene Präventi‐<br />

onsstrategien sinnvoll. Es gilt v. a. das<br />

Expositionsrisiko zu senken.<br />

(…) Sie (die Gesundheits‐ und Sozialpolitik,<br />

MB) sollte nicht nur krisenorientiert sein,<br />

son<strong>der</strong>n vielmehr in Anerkennung <strong>der</strong> mit<br />

<strong>der</strong> gewünschten Lebenserwartung ver‐<br />

bundenen individuellen und gesellschaft‐<br />

lichen positiven Zielsetzung, <strong>an</strong> einem<br />

Altwerden in Gesundheit, ausgerichtet<br />

sein.<br />

S. 29 Bedeutung von<br />

Umwelteinflüssen<br />

Konsequenzen:<br />

Prävention in<br />

mittlere und<br />

höhere Altersstu‐<br />

fen<br />

Abnahme kurati‐<br />

ver Leistungen,<br />

dagegen Nachfra‐<br />

gezunahme<br />

pflegerischer<br />

Leistungen in den<br />

höchsten Alters‐<br />

stufen (Stichwort<br />

Hochaltrigkeit)<br />

Verlagerung <strong>der</strong><br />

Leistungen und<br />

Kosten von <strong>der</strong><br />

GKV in die GPflV<br />

sowohl ambul<strong>an</strong>t<br />

als auch stationär<br />

XVIII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />

achten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

von Erkr<strong>an</strong>kungen des Herz‐<br />

Kreislaufsystems, Erkr<strong>an</strong>kungen <strong>der</strong><br />

Atemwege und Unfällen gegenüber<br />

(Tabelle 3 in: SVR 1996, S. 30)<br />

48 <strong>Die</strong> für das Alter typische Multimorbidität<br />

umfasst jedoch, richtig verst<strong>an</strong>den, unter‐<br />

schiedliche Arten und Phasen von Kr<strong>an</strong>k‐<br />

sein und Behin<strong>der</strong>ung nebenein<strong>an</strong><strong>der</strong>,<br />

aber zugleich immer auch verbleibende<br />

o<strong>der</strong> erweiterungsfähige Möglichkeiten<br />

selbstkompetenten H<strong>an</strong>delns und Hel‐<br />

fens. Aus dieser gleichzeitigen Präsenz<br />

mehrerer Gesundheitsstörungen in unter‐<br />

schiedlichen Verlaufsstadien leitet sich die<br />

Notwendigkeit eines gleichzeitigen Einbe‐<br />

zugs und <strong>der</strong> gleichberechtigten Stellung<br />

von Maßnahmen aller Bereiche ab:<br />

Gesundheitsför<strong>der</strong>ung/Prävention,<br />

Kuration, Rehabilitation und Pflege. Sie<br />

lassen sich in einer zukünftig noch zu<br />

entwickelnden, patientenorientierten<br />

Versorgungsl<strong>an</strong>dschaft we<strong>der</strong> zeitlich<br />

noch sachlich sinnvoll vonein<strong>an</strong><strong>der</strong> tren‐<br />

nen.<br />

Dem Modell einer funktionalen<br />

Durchdringung <strong>der</strong> Ge‐<br />

sundheitsför<strong>der</strong>ung, Prävention,<br />

Kuration, Rehabilitation und Pflege<br />

stehen gegenwärtig sowohl die<br />

Org<strong>an</strong>isation wie die Fin<strong>an</strong>zierung<br />

von Leistungen eher entgegen. Eine<br />

Verzahnung erfor<strong>der</strong>t die Ausschöp‐<br />

fung des rechtlichen Rahmens und<br />

neue Kooperationsformen. Ziel muss<br />

die kooperative und funktional aufei‐<br />

n<strong>an</strong><strong>der</strong> bezogene „Gleichzeitigkeit“<br />

sein, bzw. – betrachtet m<strong>an</strong> den<br />

ambul<strong>an</strong>ten, teilstationären Sektor –<br />

ein nahtloser Überg<strong>an</strong>g.<br />

49 <strong>Die</strong>sen mittelfristig verän<strong>der</strong>ten Versor‐<br />

gungsbedarf ist zeitgleich – z. B. wegen<br />

<strong>der</strong> l<strong>an</strong>gsameren Anpassungsprozesse in<br />

<strong>der</strong> ärztlichen Aus‐ und Weiterbildung –<br />

schwierig nachzukommen (…). Fort‐ und<br />

Weiterbildung in <strong>der</strong> Geriatrie sollten<br />

daher so schnell wie möglich verbessert<br />

werden (…). <strong>Die</strong> Ausführungen machen<br />

die Kontextabhängigkeit einer erfolgrei‐<br />

chen Gesundheits‐ und Sozialpolitik vor<br />

dem Hintergrund des demografischen<br />

W<strong>an</strong>dels deutlich. Sichtbar wird auch die<br />

S. 30 Differenzierter<br />

Blick auf Multi‐<br />

morbidität, integ‐<br />

rieren<strong>der</strong> Blick<br />

Plädoyer für<br />

integrierte Ver‐<br />

sorgungsformen<br />

S. 31 Politische Ver‐<br />

<strong>an</strong>twortung wird<br />

betont!<br />

XIX

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />

achten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU<br />

50 <strong>Die</strong> Ursachen von Wirtschaftlichkeits‐<br />

reserven sind auch in vielen vorheri‐<br />

gen Gutachten aufgeführt. Ihre<br />

Analyse ist beson<strong>der</strong>s wichtig, weil in<br />

den Kapiteln „Demografische Ent‐<br />

wicklung“ und „Morbidität und<br />

Mortalität im höheren Lebensalter“<br />

deutlich geworden ist, dass trotz<br />

korrigierter Hochrechnungen und<br />

trotz gewisser demografiebedingter<br />

Min<strong>der</strong>bedarfe kurz‐ bis mittelfristig<br />

weiterhin von demografisch beding‐<br />

ten Mehrbedarfen auszugehen ist.<br />

Bedeutung weiterer Politikfel<strong>der</strong> wie<br />

Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Umwelt,<br />

Wohnungsbau etc., ihr Einfluss auf die<br />

Verteilungsgerechtigkeit und damit letzt‐<br />

lich wie<strong>der</strong>um auf die Gesundheit <strong>der</strong><br />

Bevölkerung. Für die Zukunft ist eine<br />

vorausschauende, risikomin<strong>der</strong>nde<br />

Gesundheitspolitik notwendig. Soll <strong>der</strong><br />

demografische bedingte Zusatzbedarf <strong>an</strong><br />

Versorgung mittelfristig gemin<strong>der</strong>t wer‐<br />

den, müssen präventive Ansätze sowohl<br />

in den mittleren Lebensjahren als auch im<br />

Alter selbst ausgebaut werden. Weniger<br />

präventive Investitionen <strong>der</strong> Gesund‐<br />

heitspolitik, wie sie sich im Jahre 1996<br />

abzeichnet, führen l<strong>an</strong>gfristig zu einem<br />

Bumer<strong>an</strong>g‐ Effekt. Eine bedarfs‐ und<br />

ergebnisorientierte altersgerechte Prä‐<br />

vention und Versorgung erfor<strong>der</strong>t eine<br />

Orientierung <strong>an</strong> adäquat formulierten<br />

sachpolitischen Zielen. Zu ihrer Umset‐<br />

zung ist eine stärkere Verzahnung und<br />

Integration <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,<br />

Rehabilitation, Kuration und Pflege unab‐<br />

dingbar.<br />

S. 32 Stichwort: Wirt‐<br />

schaftlichkeitsrese<br />

rven und Ratio‐<br />

nierungsmotiva‐<br />

tion<br />

XX

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

<strong>Die</strong> Ausschöpfung von Wirtschaftlich‐<br />

keitsreserven hilft daher, allenfalls<br />

drohende Rationierungen zu vermei‐<br />

den.<br />

51 Ansätze und Wege zur Mobilisierung<br />

von Wirtschaftlichkeitsreserven.<br />

Schätzungen über nicht notwendige<br />

Gesundheitsleistungen gehen für<br />

K<strong>an</strong>ada und für die USA von rund 30<br />

% aller Gesundheitsausgaben aus. Der<br />

Rat k<strong>an</strong>n aufgrund <strong>der</strong> unzureichen‐<br />

den Datenlage für Deutschl<strong>an</strong>d nur<br />

beispielhaft auf einige Bereiche mit<br />

deutlichen Wirtschaftlichkeitsreser‐<br />

ven hinweisen:<br />

Wesentliche Teile <strong>der</strong> heute<br />

vorgenommenen Röntgenuntersu‐<br />

chungen und präoperative Routine‐<br />

diagnostiken sind überflüssig. <strong>Die</strong><br />

Knochendichtemessung ist als<br />

Screeningmethode bei beschwerde‐<br />

freien Personen höchst umstritten,<br />

dennoch wird sie in weitem Umf<strong>an</strong>ge<br />

<strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dt.<br />

Ein großer Teil <strong>der</strong> durchgeführten<br />

Arthroskopien ist nicht notwendig: In<br />

<strong>der</strong> Diagnostik und Therapie <strong>der</strong> in<br />

<strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten Versorgung extrem<br />

häufigen unkomplizierten Rücken‐<br />

schmerzepisoden bestehen erhebli‐<br />

che Wirtschaftlichkeitsreserven;<br />

Bei <strong>der</strong> Gesundheitsuntersuchung<br />

nach § 256 SGBV (Gesundheits‐<br />

Check‐Up) wird in mehr als <strong>der</strong> Hälfte<br />

<strong>der</strong> Fälle ein Ruhe‐EKG ohne ausrei‐<br />

chende Indikation durchgeführt.<br />

S. 33<br />

XXI

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1996,<br />

B<strong>an</strong>d I (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

SVR–Son<strong>der</strong>gut‐<br />

achten 1997,<br />

B<strong>an</strong>d II<br />

(Auftraggeben‐<br />

<strong>der</strong> Minister<br />

Horst Seehofer,<br />

CSU)<br />

Beschäftigung im Gesundheitswesen:<br />

In <strong>an</strong><strong>der</strong>en Bereichen des Wirt‐<br />

schaftslebens werden steigende Um‐<br />

sätze, Gewinne und Beschäftigungs‐<br />

zahlen als Erfolgsmeldung <strong>an</strong>gesehen<br />

und kommen in die Schlagzeilen <strong>der</strong><br />

Medien. Es überrascht daher, dass<br />

<strong>der</strong>artige Entwicklungen im Gesund‐<br />

heitswesen als personalintensiver<br />

<strong>Die</strong>nstleistungsbr<strong>an</strong>che mit einem<br />

ausgeprägten Anteil <strong>an</strong> Hochtechno‐<br />

logie und mittelständischen Indust‐<br />

riebetrieben in <strong>der</strong> Regel als Kosten‐<br />

explosion und Über<strong>an</strong>gebot wahrge‐<br />

nommen werden. Sie verstärken den<br />

Ruf nach Reformen auch d<strong>an</strong>n, wenn<br />

sich die Versorgung aufgrund des<br />

medizinischen Fortschritts verbessert.<br />

54 Auch die Kliniken zählen nach dieser<br />

Abgrenzung zu den 20 Br<strong>an</strong>chen mit<br />

dem höchsten Beschäftigungszu‐<br />

wachs.<br />

55 Zieldimensionen und Wirkungen des<br />

Gesundheitswesens. Der Rat hat (…)<br />

darauf hingewiesen, dass ein exp<strong>an</strong>‐<br />

dieren<strong>der</strong> Gesundheitssektor auch<br />

einen Wirtschafts‐ und Wachstums‐<br />

faktor darstellt, <strong>der</strong> <strong>an</strong>gesichts seiner<br />

überdurchschnittlichen <strong>Die</strong>nstleis‐<br />

tungs‐ und damit Arbeitsintensität<br />

erhebliche Wirkungen auf dem Ar‐<br />

beitsmarkt ausübt (…). Gleichzeitig<br />

steigert sie die Wohlfahrt des Betrof‐<br />

fenen und schafft über die Regenera‐<br />

tion seiner Arbeitskraft die Voraus‐<br />

setzung für dauerhafte Produktivi‐<br />

S. 38 „Sie verstärken<br />

den Ruf nach<br />

Reformen auch<br />

d<strong>an</strong>n, wenn sich<br />

die Versorgung<br />

aufgrund des<br />

medizinischen<br />

Fortschritts<br />

verbessert“.<br />

S. 41<br />

S. 15 Wachstumspara‐<br />

digma; Zusam‐<br />

menh<strong>an</strong>g von<br />

Arbeitsfähigkeit,<br />

Wertschöpfung<br />

und Wachstum.<br />

XXII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR –Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1997,<br />

B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

täts‐ und Kapazitätseffekte. Letztere<br />

unmittelbare Wachstumswirksamkeit<br />

fehlt bei <strong>der</strong> medizinischen Beh<strong>an</strong>d‐<br />

lung eines Rentners, was allerdings<br />

positive Wirkungen auf die Beschäfti‐<br />

gung und die Wohlfahrt nicht aus‐<br />

schließt.<br />

56 Wohlfahrtseffekte von Gesundheits‐<br />

leistungen lassen sich nur mithilfe<br />

partieller Indikatoren und konstruier‐<br />

ter Gesundheitsindizes abbilden und<br />

näherungsweise messen. <strong>Die</strong>sem<br />

Zwecke dienen auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong><br />

Wirkungs‐ bzw. medizinischen Be‐<br />

h<strong>an</strong>dlungsziele finale Outputs in Form<br />

von Outcome‐Indikatoren <strong>der</strong> Morbi‐<br />

dität, <strong>der</strong> Lebenserwartung und <strong>der</strong><br />

Lebensqualität. Hierzu gehören auch<br />

Informationen über die Erreichbarkeit<br />

medizinischer Leistungen sowie<br />

Zeitkosten, Funktionseinbußen,<br />

Verunsicherungen und Leidgefühle<br />

<strong>der</strong> Patienten (…). <strong>Die</strong> programmati‐<br />

sche Devise „Add years to life <strong>an</strong>d life<br />

to years“ bringt dies <strong>an</strong>schaulich zum<br />

Ausdruck. Es gibt zahlreiche Gründe<br />

für die Annahme, dass in entwickel‐<br />

ten Volkswirtschaften im Rahmen<br />

medizinischer Innovationen künftig<br />

<strong>der</strong> Lebensqualität eine wachsende<br />

Bedeutung zukommt.<br />

57 <strong>Die</strong> Wohlfahrtseffekte bilden in<br />

normativer Hinsicht die domin<strong>an</strong>te<br />

Zieldimension und damit das ent‐<br />

scheidende Kriterium für die Frage,<br />

ob und inwieweit Gesundheitsleis‐<br />

tungen eine gesamtwirtschaftliche<br />

S. 16 Normative<br />

Setzung von<br />

Wohlfahrtseffekte<br />

n<br />

„Add years to life<br />

<strong>an</strong>d life to years“<br />

Bedeutung <strong>der</strong><br />

Lebensqualität<br />

nimmt in entwi‐<br />

ckelten Volkswirt‐<br />

schaften zu.<br />

S. 17 Wohlfahrtseffekte<br />

bestimmen,<br />

welche Leistun‐<br />

gen bezahlt<br />

werden und<br />

welche nicht.<br />

XXIII

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1997,<br />

B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

58 Im Einzelnen k<strong>an</strong>n <strong>der</strong> Fortschritt in <strong>der</strong><br />

Erkenntnis über Kr<strong>an</strong>kheiten, in einer<br />

Verbesserung <strong>der</strong> medizinischen Möglich‐<br />

keiten, also in den Methoden für Diagno‐<br />

se und Therapie, in <strong>der</strong> Prävention o<strong>der</strong><br />

Rehabilitation erreicht werden.<br />

Berechtigung zukommt und sie in den<br />

Leistungskatalog einer solidarischen<br />

Kr<strong>an</strong>kenversicherung gehören.<br />

Vor dem Hintergrund <strong>der</strong> demografi‐<br />

schen Entwicklung steigt <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />

konsumtive Anteil <strong>der</strong> GKV‐Ausgaben<br />

zumindest bis zum Jahr 2030 nahezu<br />

zw<strong>an</strong>gsläufig <strong>an</strong>. In diesem Zusam‐<br />

menh<strong>an</strong>g eröffnet die Kr<strong>an</strong>kenpflege,<br />

die nur in geringem Umf<strong>an</strong>ge eine<br />

Substitution von Arbeit durch Kapital<br />

erlaubt, auch erhebliche Beschäfti‐<br />

gungsch<strong>an</strong>cen.<br />

59 In <strong>der</strong> ökonomischen Betrachtung<br />

wird unter Fortschritt eine Verbesse‐<br />

rung des Verhältnisses von Ressour‐<br />

ceneinsatz (Kosten) und gesundheitli‐<br />

chem Ergebnis (Nutzen), d. h. einer<br />

Erhöhung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit, auch<br />

in Bezug auf die Leistungserbringung<br />

verst<strong>an</strong>den. Beide Effekte sind letzt‐<br />

lich wohlfahrtssteigernd. (…) Aus<br />

ökonomischer Sicht kommt <strong>der</strong><br />

Evaluation <strong>an</strong> <strong>der</strong> Nahtstelle zwischen<br />

Innovations‐ und Diffusionsphase<br />

beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu.<br />

60 Medizinischer Fortschritt ergibt sich aus<br />

unterschiedlichen Gründen: Unter Einbe‐<br />

ziehung <strong>der</strong> wissenschaftlichen Neugier<br />

und <strong>der</strong> Motivation durch wissenschaftli‐<br />

chen Fortschritt beschreibt die sogen<strong>an</strong>n‐<br />

te „Technologie‐Anstoßhypothese“ die<br />

vom Bereich <strong>der</strong> Grundlagenforschung<br />

Neben Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Angebots‐<br />

und Nachfragebedingungen im<br />

Gesundheitswesen führen auch sehr<br />

unterschiedliche Interessen <strong>der</strong> am<br />

Fortschrittszyklus Beteiligten und ihre<br />

gegenwärtige Koordination dazu, dass<br />

Fortschritt überwiegend ausgaben‐<br />

S. 19 Beschäftigungs‐<br />

ch<strong>an</strong>cen in <strong>der</strong><br />

Kr<strong>an</strong>kenpflege –<br />

„Kr<strong>an</strong>kenpflege,<br />

die nur in gerin‐<br />

gem Umf<strong>an</strong>ge<br />

eine Substitution<br />

von Arbeit durch<br />

Kapital erlaubt.“<br />

Lineares Ver‐<br />

ständnis von<br />

Fortschritt und<br />

Lebensqualität<br />

(??)<br />

S. 20 Lineares Kosten‐<br />

Nutzen‐<br />

Verständnis im<br />

ökonomischen<br />

Fortschrittsbe‐<br />

griff.<br />

Definition von<br />

Fortschritt.<br />

S. 23 Medizinischer<br />

Fortschritt im<br />

Lichte von Nach‐<br />

frage und Ertrag;<br />

normative Set‐<br />

zung von erfolg‐<br />

reichen und<br />

XXIV

Publikation/Jahr Zitat Demografische Aussagen u. Befunde/ A Epidemiologische Aussagen u. Befunde/ B Ökonomische Aussagen u. Befunde/ C Aussagen u. Befunde sozialer W<strong>an</strong>del/ D Beleg Memos<br />

SVR–Son<strong>der</strong>‐<br />

gutachten 1997,<br />

B<strong>an</strong>d II (Auftrag‐<br />

geben<strong>der</strong><br />

Minister Horst<br />

Seehofer, CSU)<br />

ausgehende Folgeentwicklung. <strong>Die</strong> soge‐<br />

n<strong>an</strong>nte „Nachfragesog‐ Hypothese“ geht<br />

davon aus, dass die Nachfrage (ausgelöst<br />

u. a. durch ungelöste medizinische Prob‐<br />

leme) den Fortschritt wesentlich determi‐<br />

niert, da zukünftige Ertragserwartungen<br />

die Fortschritts‐ und Entwicklungsaktivitä‐<br />

ten von Ärzten und Unternehmen sowie<br />

im Bereich <strong>der</strong> staatlichen Forschungsför‐<br />

<strong>der</strong>ung bestimmen. D<strong>an</strong>eben för<strong>der</strong>t <strong>der</strong><br />

Wettbewerb systematisch den Fortschritt,<br />

indem er die Akteure zur Entwicklung<br />

neuer und besserer bzw. kostengünstige‐<br />

rer Produkte und Verfahren zwingt. Er<br />

erfüllt insofern eine Anreiz‐ und Selekti‐<br />

onsfunktion, die es erlaubt, „erfolgreiche“<br />

von „erfolglosen“ Innovationen zu tren‐<br />

nen.<br />

61 Bewertung von Gesundheitstechnologien:<br />

Bei einem Health Technology Assessment<br />

(HTA) können drei unterschiedliche Vor‐<br />

gehensweisen gewählt werden:<br />

(…) technologieorientiert, problemorien‐<br />

tiert o<strong>der</strong> projektorientiert (…)<br />

62 Um eine medizinische Technologie<br />

bzw. ein medizinisches Verfahren<br />

umfassend beurteilen zu können, ist<br />

ein mehrstufiges Vorgehen notwen‐<br />

dig:<br />

steigernd wirkt. Eine stärkere Einbin‐<br />

dung <strong>der</strong> Zahler in die Steuerung des<br />

Fortschrittszyklus ist geeignet, das<br />

Interesse <strong>an</strong> einer Kostensenkung zu<br />

stärken (…). Aus diesem Grund ist<br />

eine gezielte Zusammenarbeit von<br />

Leistungserbringern, Kr<strong>an</strong>kenversi‐<br />

cherungen und Herstellern von<br />

entsprechenden Produkten wün‐<br />

schenswert. (Abb. 3 in: SVR 1997, S.<br />

24)<br />

Um allen versicherten gesicherten<br />

Fortschritt zugänglich zu machen, ist<br />

eine unabhängige Clearing‐ Stelle<br />

erfor<strong>der</strong>lich, die Innovationen für alle<br />

Kr<strong>an</strong>kenversicherungen verbindlich<br />

macht. <strong>Die</strong>s soll auch verhin<strong>der</strong>n,<br />

dass durch ein Aushöhlen des Leis‐<br />

tungsumf<strong>an</strong>gs Vorteile im Wettbe‐<br />

werb erreicht werden. <strong>Die</strong>se Funktion<br />

sollte ein neu zu gestalten<strong>der</strong> Aus‐<br />

schuss für neue Untersuchungs‐ und<br />

Beh<strong>an</strong>dlungsverfahren (NUB‐ Aus‐<br />

schuss) o<strong>der</strong> ein entsprechendes<br />

Aufsichtsgremium wahrnehmen.<br />

Für den stationären Sektor gibt es<br />

nur begrenzte Möglichkeiten, die<br />

Diffusion von Technologien zu<br />

steuern. <strong>Die</strong> Großgerätepl<strong>an</strong>ung<br />

ist heute Aufgabe <strong>der</strong> Selbstver‐<br />

erfolglosen Inno‐<br />

vationen nach<br />

marktwirtschaftli‐<br />

chen Gesichts‐<br />

punkten;<br />

These: Einbezug<br />

<strong>der</strong> Zahler in den<br />

Fortschrittszyklus<br />

S. 25 Assessment für<br />