PDF, Plakate - lamp.tugraz.at

PDF, Plakate - lamp.tugraz.at

PDF, Plakate - lamp.tugraz.at

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

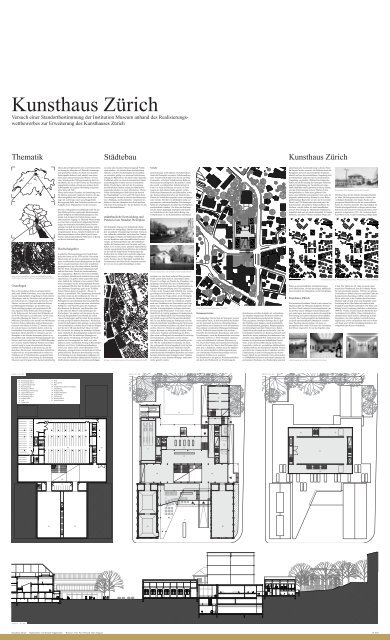

Kunsthaus Zürich<br />

Versuch einer Standortbestimmung der Institution Museum anhand des Realisierungswettbewerbes<br />

zur Erweiterung des Kunsthauses Zürich<br />

Them<strong>at</strong>ik Städtebau Kunsthaus Zürich<br />

Zoom in das Projektgebiet: Schweiz und Stadtgebiet Zürich;<br />

Zürich und historischer Stadtkern; Umgebung Kunsthaus Zürich<br />

Grundlagen<br />

Das in der nördlichen Schweiz gelegene Zürich<br />

zählt rund 380000 Einwohner, weist eine beeindruckende<br />

landschaftliche Umgebung in Form mehrere<br />

»Hausberge« und des Zürichsees auf und gilt unter<br />

den Schweizern als »Hauptstadt der Herzen«. Der<br />

Zürcher verweist mit Stolz auf zahlreiche Kultur-<br />

und Bildungseinrichtungen, die das Bild seiner<br />

Stadt einschlägig prägen und symptom<strong>at</strong>isch für<br />

eine allgemein hohe Dichte jener Einrichtungen<br />

in der Schweiz sind. So kommt laut Wikipedia auf<br />

alle 8100 Einwohner je ein Museum, was bei einer<br />

Gesamtbevölkerung der Schweiz von rund 7,7<br />

Millionen Einwohnern eine Anzahl von 948 Museen<br />

bedeutet. Neben zahlreichen anderen Museumsinstitutionen<br />

sind alleine in Zürich 27 Museen situiert,<br />

die sich der Kunst verschrieben haben, wobei das<br />

bedeutendste Ausstellungshaus jenes der Institution<br />

Kunsthaus Zürich darstellt. In zentraler Lage am<br />

Heimpl<strong>at</strong>z in der Zürcher Innenstadt, gehört es zu<br />

den größten und wichtigsten Museumsgebäuden der<br />

Schweiz und lockt jedes Jahr rund 300000 Besucher<br />

an. Um diese n<strong>at</strong>ional führende Position zu festigen<br />

und sich auch in einem intern<strong>at</strong>ionalen Kunstgeschehen<br />

mit Nachdruck zu positionieren, h<strong>at</strong> das<br />

Kunsthaus Zürich einen intern<strong>at</strong>ionalen Architekturwettbewerb<br />

als »Projektwettbewerb im selektiven<br />

Verfahren mit 20 Teilnehmenden« ausgeschrieben,<br />

der sich die bauliche Erweiterung des bestehenden<br />

Museums zum Ziel gesetzt h<strong>at</strong> und auch gleichzeitig<br />

Thema dieser Diplomarbeit sein wird. Durch die Erweiterung<br />

des Museums soll Pl<strong>at</strong>z für Sammlungsteile<br />

geschaffen werden, die durch zwei konträre<br />

Schwerpunkte definiert sind, nämlich zum einen<br />

durch jenen impressionistischer Malerei in Form<br />

einer Schenkung der Stiftung Sammlung Emil Georg<br />

Bührle, die neu in das Inventar des Kunsthauses<br />

eingegliedert werden soll und zum anderen durch<br />

Schwerpunkte der eigenen Sammlung zeitgenössischer<br />

Kunst ab 1960.<br />

Dieser ambivalente Charakter der Sammlung sowie<br />

der überaus spannende städtische Kontext, den das<br />

Museumsgebäude des Kunsthauses durch seine<br />

Lage mit sich bringt, waren ausschlaggebende<br />

Beweggründe dafür, den Architekturwettbewerb zur<br />

Aufgabe dieser Diplomarbeit werden zu lassen.<br />

Das hier vorliegende Entwurfsprojekt sieht die aus<br />

dem Wettbewerb hervorgehenden Bestimmungen<br />

jedoch lediglich als Rahmenbedingungen an und<br />

nimmt sich dezidiert die Freiheit heraus, einen<br />

umfassenderen Zugang zur Them<strong>at</strong>ik Museumsbau<br />

zu entwickeln, erreicht durch tiefgehende Betrachtungen<br />

der Institution hinsichtlich deren Positionierung<br />

innerhalb der Gesellschaftsstruktur und in<br />

Hinblick auf deren Wechselbeziehung zu Arbeiten<br />

zeitgenössischer Kunst. Aktuelle Tendenzen in der<br />

Museumsarchitektur sollen dabei kritisch hinterleuchtet<br />

und gesellschaftliche Phänomene in Bezug<br />

auf Kunst berücksichtigt werden.<br />

Hochschulgebiet<br />

In aktuellen Planungsstr<strong>at</strong>egien der Stadt Zürich<br />

stellt das Gebiet um die ETH und die Universität<br />

Zürich eines der aus dem so genannten »Zimmerplan«<br />

resultierenden Entwicklungsgebiete der Stadt<br />

dar. Es ist gekennzeichnet durch eine wunderbare<br />

geographische Lage, die einen schönen Ausblick<br />

über die Stadt, die angrenzende Hügellandschaft<br />

und den See bietet. Durch die Ausformulierung<br />

der vorgelagerten »Balkone« der Universitätsbauten<br />

wird diese Qualität noch zusätzlich betont und<br />

unterstrichen. Ein gewiss nicht ungewollter heroischer<br />

Anblick der Gebäude ist ein weiterer Effekt<br />

dieser Setzungen und die Institutsgebäude thronen<br />

wie mahnende Wächter über der Stadt, um stets mit<br />

dem erhobenen Zeigefinger ganz in der Tradition<br />

Francis Bacons dessen Ausspruch: »Wissen ist<br />

Macht« zu postulieren. Die Stadtplanung beschreibt<br />

das Gebiet rund um die Großbauten der Uni wie<br />

folgt: »Zwischen der Altstadt und den bevorzugten<br />

Wohngebieten am Zürichberg besetzen große Bauten<br />

und gewichtige Adressen mit einer erheblichen<br />

Publikums- und Nutzerfrequenz den Stadtraum.<br />

Hier flanieren die Besucher zum Kunsthaus oder<br />

zu den zahlreich Museen und Sammlungen der<br />

Hochschulen. Sie mischen sich mit jenen, die aus<br />

Richtung Hauptbahnhof und Altstadt die steilen<br />

Gassen heraufsteigen und hier oben Wissen generieren<br />

und geistige Produktion betreiben.« Wesentlich<br />

ist das Hochschulgebiet also geprägt von den großen<br />

Universitätsbauten, errichtet durch Gottfried Semper<br />

im Falle der ETH und durch Karl Moser im Falle<br />

der Universität, die entlang der markanten Geländekante<br />

oberhalb des Hirschengrabens aufgereiht sind.<br />

Als primäres Ziel für zukünftige Planungen im<br />

Gebiet gilt die Verstärkung der Präsenz der Hochschulen<br />

im Zentrumsgebiet der Stadt, was unter<br />

anderem einen wesentlichen Anstieg an Raumbedarf<br />

bedeuten wird. Diese Verdichtungsmaßnahmen<br />

sollen einer immer mehr voranschreitenden »Verhäuselung«<br />

entgegenwirken und durch das Errichten<br />

großer baulicher Strukturen bewerkstelligt werden.<br />

In Verbindung mit den bestehenden Gebäuden soll<br />

somit eine klar ablesbare städtebauliche Struktur an<br />

Großvolumen entstehen, die wiederum großzügige,<br />

zwischen den einzelnen Häusern liegende Freiflächen<br />

erlauben. Als Auftakt dieses rhythmisierten<br />

Ablaufes soll der Erweiterungsbau des Kunsthauses<br />

entstehen, gefolgt von weiteren Großvolumen<br />

entlang der Rämistrasse. Die dazwischen liegenden<br />

Freiflächen sollen zu einem kontinuierlichen Band<br />

zusammengefasst werden und eine Flaniermeile<br />

bilden. Parallel dazu wird auch die Erweiterung<br />

der öffentlichen Flächen entlang der Rämistrasse<br />

angestrebt, gekrönt von einer »Hochschul – Plaza«<br />

Folder Hochschulgebiet Stadt Zürich im Bereich<br />

der Hauptegbäude von Uni und ETH. Durch diese<br />

Erweiterungen entsteht im Bereich der Rämistrasse<br />

eine »Bildungs- und Kulturmeile« , beginnend am<br />

Bellevue, über den Heimpl<strong>at</strong>z mit dem Kunsthaus<br />

und seiner Erweiterung als »Tor der Künste« bis hin<br />

zu den Hochschulbauten.<br />

städtebauliche Entwicklung und<br />

Potenzial am Standort Heimpl<strong>at</strong>z<br />

Der Heimpl<strong>at</strong>z liegt an einer bedeutenden Stelle<br />

innerhalb des Stadtgefüges Zürichs und wird durch<br />

drei wesentliche Charakterzüge bestimmt. Einen davon<br />

stellen die zahlreichen, mit kulturellen Funktionen<br />

belegten, Gebäude und Gebäudeensembles dar,<br />

wie das Kunsthaus und seine zahlreichen Erweiterungen,<br />

das Schauspielhaus oder das Gebäudeensemble<br />

der Kantonsschule mit Turnpl<strong>at</strong>z und Turnhallen.<br />

Zwei weitere dieser primären Eigenschaften<br />

sind die topografische Beschaffenheit des Geländes,<br />

an der mehrere tiefgreifende Veränderungen der<br />

Stadtstruktur im Verlauf der Geschichte abgelesen<br />

werden können, sowie die wichtige verkehrstechnische<br />

Position, die der Heimpl<strong>at</strong>z innerhalb des<br />

Verkehrsnetzes der Stadt Zürich einnimmt und mit<br />

der wir uns etwas näher beschäftigen wollen.<br />

Bildungs- und Kulturmeile(schraff) und Hochschulgebiet(strichl)<br />

Verkehr<br />

Sein heutzutage wohl stärkstes Charakteristikum<br />

findet der Heimpl<strong>at</strong>z im starken Verkehrsaufkommen.<br />

Verantwortlich dafür sind die sich am Pl<strong>at</strong>z<br />

kreuzenden, wichtigen Verkehrsachsen Bellevue-<br />

Hochschule beziehungsweise Kreuzpl<strong>at</strong>z-Central,<br />

die sowohl von öffentlichen Verkehrsmitteln in<br />

Form von Tram und Bussen, als auch von Fahrzeugen<br />

des Individualverkehrs genutzt werden.<br />

Zusätzliche Wartebereiche und Haltestellen, sowie<br />

das Tramwartehäuschen heben die Funktion des<br />

Pl<strong>at</strong>zes als Verkehrsknotenpunkt hervor und prägen<br />

seine Gestalt. Die über ein Jahrhundert stetig vorgenommenen<br />

verkehrstechnischen Erweiterungen<br />

haben das ursprüngliche Aussehen des Heimpl<strong>at</strong>zes<br />

einschneidend verändert. Vor allem das Schrumpfen<br />

der damals großzügig angelegten und begrünten<br />

Verkehrsinsel, die einen starken Bezug zum<br />

Turnpl<strong>at</strong>zareal vor der Kantonsschule aufzubauen<br />

Fotos des Heimpl<strong>at</strong>zes und der beiden Kantonsschulturnhallen<br />

imstande war, dies heute aufgrund ihrer geringen<br />

Größe jedoch nicht mehr ist, unterstützte diesen<br />

Prozess. Es erfolgte ein Wandel des Charakters vom<br />

parkartigen Grünraum hin zum verkehrslastigen<br />

Stadtraum. N<strong>at</strong>ürlich kann diese Transform<strong>at</strong>ion als<br />

logische Weiterentwicklung einer Zeit angesehen<br />

werden, in der Transport und Mobilität eine weitaus<br />

gewichtigere Rolle spielen als zuvor. Daher muss<br />

man sich heute die Frage stellen, ob der Heimpl<strong>at</strong>z<br />

seinen momentanen Anforderungen gerecht wird,<br />

beziehungsweise ob nicht ein verändertes Umfeld<br />

auch eine Modifik<strong>at</strong>ion der Pl<strong>at</strong>zstruktur zur Folge<br />

haben muss. Das starke Personenaufkommen und<br />

die hohe Nutzungsfrequenz verlangen nach einer<br />

Erweiterung des Pl<strong>at</strong>zraumes. Trotz eines von der<br />

Stadt Zürich in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens,<br />

das die Möglichkeit einer Neustrukturierung<br />

der Verkehrswege am Pl<strong>at</strong>z für unwahrscheinlich<br />

hält, ist eine Reduzierung der Fahrspuren und eine<br />

dadurch entstehende Vergrößerung des Pl<strong>at</strong>zraumes<br />

vor dem bestehende Kunsthaus auf jeden Fall anzustreben.<br />

Dieser im Moment als undefinierter, dreieckiger<br />

Restraum zu deklarierende Vorpl<strong>at</strong>z würde<br />

somit seiner Funktion und Bedeutung am Heimpl<strong>at</strong>z,<br />

auch im Bezug auf die neuerliche Erweiterung<br />

des Kunsthauses, entsprechen und als urbaner,<br />

innerstädtischer Pl<strong>at</strong>z vehement an Qualität gewinnen.<br />

Mit der zusätzlichen Erweiterung, die durch<br />

den vorliegenden Entwurf angedacht wird und den<br />

Bereich zwischen den beiden Turnhallen betrifft,<br />

würde der Heimpl<strong>at</strong>z ein gelungenes Ensemble an<br />

unterschiedlichen Pl<strong>at</strong>zräumen darstellen und seinen<br />

heutigen Anforderungen bezüglich seiner Funktion<br />

als Auftakt zu einer belebten Bildungs- und Kulturmeile,<br />

gerecht werden.<br />

Lageplan des Erweiterungsprojektes, M 1:2000<br />

Bebauungsstruktur<br />

Im Stadtgefüge Zürichs liegt der Heimpl<strong>at</strong>z an einer<br />

interessanten Stelle, da hier mittelalterliche Strukturen<br />

der Innenstadt auf lockere villenartige Bebauungsstrukturen<br />

der Gründerzeit sowie auf markante<br />

Bauvolumen verschiedener Bildungseinrichtungen<br />

treffen. Zusätzlich dazu befinden sich mit dem<br />

Ensemble des bestehenden Kunsthauses und seinen<br />

Erweiterungen, sowie der Kantonsschule und seinen<br />

Turnhallen mehrere, in ihrem Charakter, erhaltenswerte<br />

und städtebaulich wirksame Elemente vor<br />

Ort. Durch den Neubau der Kunsthauserweiterung<br />

besteht nicht nur die Chance, den Pl<strong>at</strong>zraum Heimpl<strong>at</strong>z<br />

neu zu definieren, sondern auch die Möglichkeit,<br />

den unterschiedlichen Bebauungsstrukturen<br />

ein vermittelndes Element hinzuzufügen und auf<br />

bestehende Strukturen zu reagieren.<br />

Die Kombin<strong>at</strong>ion und gewisse Widersprüchlichkeit<br />

der durch den Wettbewerb zur Erweiterung des<br />

Kunsthauses gestellten Aufgabe mit vorhandenen,<br />

den Baupl<strong>at</strong>z umgebenden Strukturen stellte eine<br />

große Herausforderung bezüglich der Findung<br />

eines geeigneten Lösungsvorschlages dar. Es galt<br />

den Einklang eines üppigen, durch großmaßstäbliche<br />

Räumlichkeiten geprägten, Raumprogramms<br />

mit kleinteiligen baulichen Strukturen zu finden.<br />

Zusätzlich erschwerend war die T<strong>at</strong>sache, dass die<br />

bestehenden Turnhallen am Kantonsschulareal nach<br />

Ansicht des Autors unbedingt als erhaltenswert einzustufen<br />

sind, aufgrund ihrer schützenswerten, sich<br />

beinahe im Originalzustand befindlichen Bausubstanz,<br />

sowie der Ensemblewirkung mit der Kantonsschule,<br />

welche ein wesentliches städtebauliches<br />

Charakteristikum des Heimpl<strong>at</strong>zes darstellt. Weiters<br />

unterstützt die Umnutzung der Turnhallen und ihre<br />

Eingliederung in den Erweiterungsbau des Kunsthauses<br />

Zürich den am Heimpl<strong>at</strong>z stets durch mehrere<br />

Gebäudekonstell<strong>at</strong>ionen präsenten Gedanken des<br />

permanenten Wachsens einer Stadtstruktur und eine<br />

GR UG 2 M 1:400 GR EG M 1:400 GR OG3 M 1:400<br />

01 Ausstellung Halle 3<br />

02 Ausstellung Halle 4<br />

03 Lager Kur<strong>at</strong>orenraum<br />

04 Kur<strong>at</strong>orenraum<br />

05 Kunstdepot 1000m²<br />

06 Ausstellungsvorbereitung<br />

07 Lager Nicht-Kunst<br />

08 Ausstellung Halle 1<br />

09 Ausstellung Halle 2<br />

10 zentrale Halle<br />

11 Café<br />

12 Ticket, Info<br />

Schnitt 01 M 1:400<br />

07<br />

13 Shop<br />

14 Restaur<strong>at</strong>ion<br />

15 Büro<br />

16 Gruppenräume Kunstvermittlung<br />

17 Anlieferung<br />

18 Skulpturenhof<br />

19 Vorpl<strong>at</strong>z Heimpl<strong>at</strong>z<br />

20 Erschließung<br />

21 Ausstellung<br />

22 Kur<strong>at</strong>orenraum<br />

23 Kur<strong>at</strong>orenraum<br />

04<br />

03<br />

05 06<br />

01 02<br />

08 09<br />

17<br />

10 10<br />

11<br />

18<br />

13<br />

12<br />

19<br />

architektonische Ausformulierung in diesem Sinne.<br />

Im Entwurf wurde versucht, das Gebäude durch die<br />

Bezugname auf zwei unterschiedliche Strukturen,<br />

nämlich auf jene der unmittelbaren Umgebung, also<br />

des Heimpl<strong>at</strong>zes und jene einer weitreichenderen<br />

Umgebung, zu gliedern. Während die Erdgeschoßebene<br />

durch die Setzung der benötigten Volumina<br />

und der Eingliederung der Turnhallen auf umgebende<br />

Maßstäbe und Gegebenheiten Bezug nimmt,<br />

setzt die Positionierung weiterer Flächen in den<br />

Obergeschoßen, in Form eines größeren Volumens,<br />

neue Maßstäbe und präsentiert sich somit als<br />

prägendes städtebauliches Element in einer Reihe<br />

großform<strong>at</strong>iger Bauwerke wie jene der Universität<br />

Zürich, der ETH Zürich oder aber auch jenes der<br />

Kantonsschule. Die gesamte Erdgeschoßzone des<br />

Neubaus, sowohl Außen- als auch Innenflächen,<br />

wird als Erweiterung des öffentlichen Stadtraumes<br />

angesehen und auch als solcher behandelt. Zwischen<br />

mehreren, einzelnen Volumen entstehen Wege und<br />

100m<br />

Plätze in unterschiedlichen Ausformulierungen,<br />

sowie Blickachsen, die den derzeitigen, städtebaulichen<br />

Charakter des Heimpl<strong>at</strong>zes weiter bekräftigen.<br />

Kunshaus Zürich<br />

Die Institution Kunsthaus Zürich ist mit seinem Gebäudeensemble<br />

am Heimpl<strong>at</strong>z prägendes Element<br />

des Ortes. Durch mehrere Erweiterungsbauten wurde<br />

der Pl<strong>at</strong>z einem ständigen Transform<strong>at</strong>ionsprozess<br />

unterzogen, den man nun durch die neuerliche<br />

Erweiterung am Kantonsschulareal abzuschließen<br />

versucht. Das Erscheinungsbild des Bestandsbaus<br />

ist durch unterschiedliche Gebäudeteile verschiedener<br />

Epochen gekennzeichnet. Als erster, ursprünglicher<br />

Bau wurde 1910 jener des Architekten<br />

Karl Moser eingeweiht. Er war das Ergebnis eines<br />

Ausstellungsräume und Foyer im bestehenden Kunsthaus<br />

Bestandsbau des Kunsthauses Zürich am Heimpl<strong>at</strong>z<br />

Wettbewerbes, den die Zürcher Kunstgesellschaft<br />

im Jahre 1904 ausgeschrieben h<strong>at</strong>te, welcher den<br />

vorläufigen Endpunkt einer langen Suche nach<br />

geeigneten Räumlichkeiten für die auszustellende<br />

Kunst des Vereines darstellte. Die rege Tätigkei der<br />

Zürcher Kunstgesellschaft verlangte jedoch schon<br />

bald nach einer ersten Erweiterung des Baues. Dies<br />

passierte in den Jahren 1924 - 26, wiederum durch<br />

Karl Moser. Eine zweite Erweiterung erfolgte dann<br />

Strukturpläne der zwei »Wahrnehmungsebenen«, links: Pl<strong>at</strong>zniveau, rechts: Stadtebene<br />

in den 50er Jahren des 20. Jhdts, als nach einem<br />

neuerlichen Wettbewerb, den die Gebrüder Pfister<br />

für sich entscheiden konnten, 1958 der neu erbaute<br />

Trakt inklusive Bührle-Saal am westlichen Ende des<br />

Konglomer<strong>at</strong>es Kunsthaus eröffnet werden konnte.<br />

Dieser steht stark in der Tradition der klassischen<br />

Moderne und sah sich schon zum Zeitpunkt seiner<br />

Errichtung in den 50er Jahren mit starker Kritik<br />

bezüglich seiner Ideale konfrontiert. Die dritte und<br />

bislang letzte Erweiterung fand dann in den Jahren<br />

1969 bis 74 st<strong>at</strong>t, errichtet nach den Entwürfen des<br />

Architekten Erwin Müller. Dieser Gebäudeteil ist<br />

charakterisiert durch mehrere hallenartige Ausstellungsräume,<br />

die, über mehrere Geschoße hinweg<br />

organsisiert, schwer zu bespielen sind und in denen<br />

sich heute jener Teil der Sammlung Kunsthaus mit<br />

zeitgenössischer Kunst wiederfindet.<br />

Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 01 (04)<br />

16<br />

15<br />

14<br />

22 23<br />

21<br />

20

Aufgabe Kunsthaus+<br />

Wettbewerb, Aufgabe<br />

Trotz umfassender Sanierung des bestehenden<br />

Kunsthauses von 2001 bis 2005 will deren Trägerschaft<br />

nicht darauf verzichten, sich in der intern<strong>at</strong>ionalen<br />

Museenlandschaft mit Nachdruck zu<br />

positionieren und das bestehende Haus erneut einer<br />

Vergrößerung zu unterziehen. Zu dem Zweck wurde<br />

2008 der Wettbewerb zur Erweiterung des Kunsthauses<br />

Zürich als »Projektwettbewerb im selektiven<br />

Verfahren mit 20 Teilnehmenden« ausgeschrieben,<br />

an dem intern<strong>at</strong>ional renommierte Architekturbüros<br />

teilnahmen. Ziel des Verfahrens ist es, »das<br />

Kunsthaus als Museum für das 21. Jahrhundert von<br />

innen heraus neu zu definieren.« Eine dynamisierte,<br />

vernetztere Bespielung der eigenen Sammlung<br />

von Kunst ab den 1960er Jahren, sowie der neue<br />

Schwerpunkt Französische Malerei, ergänzt durch<br />

die Sammlung E. G. Bührles stehen im Vordergrund<br />

der Bemühungen. Vereint am Standort Heimpl<strong>at</strong>z<br />

soll das neue Kunsthaus Zürich als größter Museumskomplex<br />

der Schweiz auch über deren Landesgrenze<br />

hinaus an Strahlkraft gewinnen.<br />

Rahmenbedingungen<br />

Als wichtiges Ziel des Bauvorhabens Kunsthaus+<br />

wird die allgemeine Stärkung des Standortes<br />

Heimpl<strong>at</strong>z angesehen. Neben der Errichtung eines<br />

expliziten Ausstellungshauses mit starkem Öffentlichkeitsbezug<br />

soll zusätzlich ein Garten der Kunst<br />

entstehen. Das Konglomer<strong>at</strong> Kunsthaus wird als<br />

»Tor der Künste« zum Auftaktspunkt der Zürcher<br />

Bildungs- und Kulturmeile, der Garten der Kunst<br />

zum Beginn des sich entlang dieser Achse etablierenden<br />

Grünraumes.<br />

Seitens des Auslobers werden in den Ausschreibungsunterlagen<br />

zum Architekturwettbewerb eine<br />

Gesamtnettonutzfläche von 12750m² und ein dadurch<br />

entstehendes Volumen von 90000m³ genannt.<br />

Damit wird am Heimpl<strong>at</strong>z ein Maßstabssprung<br />

erfolgen, den es in Einklang mit der umgebenden<br />

Stadtstruktur zu bringen gilt. Die Setzung eines<br />

größeren, markanten Volumens mit einer Obergrenze<br />

von 45000 bis 55000m³, die den Ort in seiner<br />

Erscheinung nachhaltig prägen und verändern wird,<br />

erscheint in der Ansicht des Auslobers als möglich<br />

und erstrebenswert. Bei einem Gesamtvolumen von<br />

90000m³ würde dies bedeuten, dass ein wesentlicher<br />

Teil des Gebäudes unterirdisch anzuordnen ist. Wei-<br />

Siegreicher Wettbewerbsbeitrag von Arch. David Chipperfield<br />

ters soll der Neubau in Zukunft das neue Haupt- und<br />

Eingangsgebäude des Kunsthauses Zürich darstellen<br />

und unterirdisch mit den Bestandsbauten verbunden<br />

sein.<br />

Betrachtet man das benötigte Gesamtvolumen in<br />

Bezug auf das städtebaulich verträgliche Maß und<br />

der Aufgabe eines Kunstmuseums, so wird schnell<br />

klar, dass das Raumprogramm für den spezifischen<br />

Ort des Kantonsschulareals eindeutig überfrachtet<br />

wurde. Klar zum Ausdruck kommt dies auch beim<br />

Siegerentwurf des Wettbewerbes des britischen Architekten<br />

David Chipperfield. In einem kompakten<br />

Baukörper organisiert, bringt es sein Erweiterungs-<br />

Modellfoto Ansicht Ost<br />

Schnitt 02 M 1:400<br />

Vergleich des Baumassenmodelles des siegreichen Wettbewerbes (links) mit jenem des Diplomprojektes (rechts)<br />

gebäude auf ein oberirdisches Gesamtvolumen von<br />

rund 93000m³ und steht dadurch in keiner Rel<strong>at</strong>ion<br />

zum Maßstab des Ortes. Unterstützt durch eine in<br />

Sandstein geplante, klassizistisch anmutende Fassade,<br />

wurde das Gebäude schon als »Palazzo, der<br />

mit seiner gravitätischen Erscheinung und seinem<br />

Volumen das städtische Gefüge am Heimpl<strong>at</strong>z zu<br />

sprengen droht«, bezeichnet. Es liegt also nahe, die<br />

Ausmaße des Wettbewerbsprogramms zu überdenken<br />

und ein maßgeschneidertes Raumprogramm für<br />

den Ort zu erstellen. Der Entwurf zu dieser Diplomarbeit<br />

bringt es durch mehrere Einsparungen gegenüber<br />

den Forderungen des Wettbewerbes auf ein<br />

oberirdisches Gesamtvolumen von rund 55000m³,<br />

zuzüglich den beiden Turnhallen am Kantonsschulareal<br />

mit einem Volumen von rund 13500m³.<br />

Die beiden Turnhallen, die in Kombin<strong>at</strong>ion mit der<br />

Alten Kantonsschule ein städtebaulich prägendes<br />

Element des Heimpl<strong>at</strong>zes darstellen, werden in Anbetracht<br />

der Erweiterung des Kunsthauses und der<br />

damit verbundenen Errichtung eines großen Volumens<br />

am Kantonsschulareal, trotz ihrer Eintragung<br />

im kantonalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen<br />

Schutzobjekte im Zuge der Wettbewerbsausschreibung<br />

als nicht schützenswert eingestuft.<br />

Es scheint, als sei eine sinnvolle und funktionale<br />

Einbindung in den Gesamtkomplex Kunsthaus nicht<br />

möglich.<br />

Nach Ansicht des Autors sind die Turnhallen jedoch<br />

sowohl durch ihre städtebaulich prägende Funktion<br />

am Ort, als auch durch ihre an sich erhaltenswerte<br />

Bausubstanz unbedingt in ein Erweiterungskonzept<br />

für das Kunsthaus Zürich aufzunehmen. Die<br />

T<strong>at</strong>sache, dass dadurch die Möglichkeit besteht, eine<br />

Erweiterung des Heimpl<strong>at</strong>zes in Form eines gefassten<br />

Vorpl<strong>at</strong>zes zu erreichen, sowie die durchaus gute<br />

Eignung der Bausubstanz für Räume der Kunst,<br />

unterstreichen diese Forderung nur zusätzlich. Im<br />

Entwurf wurden beide Hallen in das Raumprogramm<br />

eingegliedert und stellen, durch die Aufnahme<br />

von Kunstwerken zeitgenössischer Kunst, einen<br />

zentralen Schwerpunkt des Entwurfkonzeptes dar.<br />

Raumprogramm<br />

Wie wir soeben gehört haben, beläuft sich das<br />

Raumprogramm des Wettbewerbes auf eine Größe<br />

von 12750m² Nutzfläche. Die wichtigsten Elemente<br />

des Programms sollen hier kurz erwähnt und genauer<br />

erläutert werden. Da im schlussendlichen Entwurf<br />

gewisse Teile des vorgeschlagenen Raumprogramms<br />

nicht berücksichtigt wurden, beziehungsweise mehrere<br />

Modifik<strong>at</strong>ionen unternommen worden sind, was<br />

im Allgemeinen zu einer Verminderung der Nutzflächen<br />

geführt h<strong>at</strong>, werden zuerst die durch den Wettbewerb<br />

gewünschten Forderungen angeführt und<br />

diese danach in Bezug auf die t<strong>at</strong>sächlich geplanten<br />

Ausführungen reflektiert. Gesamt erfolgte eine<br />

Reduzierung der Nettonutzflächen von geforderten<br />

12750m² auf 11024m² und ein dadurch entstehendes<br />

Gesamtvolumen von 105347m³ gegenüber einem<br />

veranschlagten Volumen von 90000m³.<br />

Halle und öffentliche Funktionen<br />

Herzstück des Erweiterungsbaues soll eine zentrale<br />

Halle darstellen. Gekennzeichnet durch einen stark<br />

öffentlichen Charakter ist sie sowohl Verteiler zu<br />

den übrigen Funktionen wie den Galerieräumen<br />

oder den Räumen der Kunstvermittlung, als auch<br />

Kommunik<strong>at</strong>ions- und Begegnungsort, »in welchem<br />

die Kunst in sozial experimenteller oder Vertiefung<br />

erheischenden Form bereits ihre herausfordernde<br />

Präsenz haben kann«. Als neuer Haupteingang und<br />

100m<br />

Kunsthaus Zürich - 1] Bauteil Moser 2] Bauteil Pfister + Müller 3] Bauteil KH+<br />

CH<br />

Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur Struktur<br />

2<br />

3<br />

1<br />

B ges<br />

309545<br />

B ges<br />

289493<br />

B 1<br />

263337<br />

B 2<br />

26156<br />

B ges<br />

695000<br />

B 1<br />

206000<br />

B ges<br />

47600<br />

B ges<br />

250000<br />

B ges<br />

871384<br />

B 1<br />

218386<br />

+<br />

B ges<br />

2652924<br />

B 2<br />

B 2<br />

189000<br />

B 3<br />

300000<br />

204016<br />

B 3<br />

448982<br />

SB ges<br />

ka<br />

SB 1+2<br />

ka<br />

SB ges<br />

ka<br />

SB 1<br />

ka<br />

SB 2<br />

ka<br />

SB ges<br />

12000+<br />

SB 1<br />

7000+<br />

SB ges<br />

0<br />

SB ges<br />

ka<br />

SB ges<br />

ka<br />

SB 1<br />

1000+ (700)<br />

SB ges<br />

8000+ (1500)<br />

SB 2<br />

SB 2<br />

SB 3<br />

ka<br />

0<br />

SB 3<br />

5000+<br />

3300+ (400)<br />

SB 3<br />

NF ges<br />

22804<br />

NF 1<br />

5051<br />

NF 2<br />

6729<br />

NF 3<br />

11024<br />

NF ges<br />

ka<br />

NF 1<br />

ka<br />

NF 2<br />

ka<br />

NF 3<br />

10000<br />

NF ges<br />

37700<br />

NF 1<br />

14000<br />

NF ges<br />

2500<br />

NF 2<br />

NF ges<br />

24113<br />

NF 1<br />

15000<br />

NF 2<br />

9113<br />

10800<br />

NF 3<br />

12900<br />

ka<br />

NF ges<br />

ka<br />

NF 1<br />

ka<br />

NF 2<br />

11500<br />

NF 3<br />

20105<br />

NF ges<br />

44300<br />

NF 1<br />

28600<br />

NF 2<br />

15700<br />

AF ges<br />

11802<br />

AF 1<br />

3013<br />

AF 2<br />

3432<br />

AF 3<br />

5357<br />

Kunstmuseum Basel - 1] Bauteil Christ + Bon<strong>at</strong>z (Umbau Gigon Guyer) 2] Bauteil Steib 3] Bauteil 2009 (Projekt)<br />

CH<br />

2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

Museumsquartier Wien - Ortner & Ortner 1] MUMOK 2] Kunsthalle Wien 3] Sammlung Leopold<br />

A<br />

Kunsthaus Bregenz - Peter Zumthor<br />

A<br />

Hamburger Bahnhof Berlin - 1] Bauteil Umbau Kleihues 2] Bauteil Umbau Kuehn & Malvezzi<br />

D<br />

1 2<br />

AF ges<br />

ka<br />

AF 1<br />

ka<br />

AF 2<br />

ka<br />

AF 3<br />

ka<br />

AF ges<br />

11900<br />

AF 1<br />

4800<br />

AF 2<br />

1700<br />

AF 3<br />

5400<br />

AF ges<br />

1500<br />

Pinakothekenareal München - 1] Alte Pinakothek 2] Neue Pinakothek 3] Pinakothek der Moderne<br />

D<br />

Museo del Prado Madrid - 1] Bauteil Villanueva 2] Bauteil Moneo<br />

E<br />

durch einen starken Bezug von Innen- und Außenraum<br />

ist die Halle Sinnbild einer neuen Öffentlichkeit,<br />

die für die Institution Kunsthaus stehen<br />

soll. Weitere öffentliche Funktionen, wie ein Café<br />

und ein Museumsshop sollen an diesen zentralen<br />

Bereich der Halle angelagert werden.<br />

Mit 527m² Nutzfläche der Halle, was gegenüber den<br />

Wettbewerbsvorgaben eine Vergrößerung der Fläche<br />

um 27m² darstellt, und einer generellen Vergrößerung<br />

der öffentlichen Funktionen von Café und Kassenbereich<br />

wurden im Entwurfsprojekt ein großer<br />

Wert auf den gesamten Öffentlichkeitscharakter des<br />

Erweiterungsbaus gelegt. Dies soll Offenheit und<br />

Großzügigkeit ausstrahlen und den Verzicht auf den<br />

als »Anlässe« bezeichneten Bereich des Wettbewerbsprogramms<br />

kompensieren.<br />

Sammlungsgalerien Kunsthaus, Kunst ab 1960,<br />

Wechselausstellungen<br />

Diesem Teil der Sammlung Kunsthaus soll im Neubau<br />

besondere Beachtung geschenkt werden. Eine<br />

bessere und vernetztere Präsent<strong>at</strong>ion zeitgenössischer<br />

Kunst steht im Vordergrund der Bestrebungen<br />

und soll, gegenüber den schwer zu bespielenden<br />

Teilen des Bestandsbaus, neue Möglichkeiten zu<br />

intern<strong>at</strong>ionaler Vergleich unterschiedlicher Museumsinstitutionen (Zürich, Basel, Wien, Bregenz, Berlin, München, Madrid)<br />

AF ges<br />

13000<br />

AF 1<br />

7000<br />

AF 2<br />

6000<br />

AF ges<br />

ka<br />

AF 1<br />

ka<br />

AF 2<br />

7250<br />

AF 3<br />

12000<br />

AF ges<br />

ka<br />

AF 1<br />

ka<br />

AF 2<br />

ka<br />

B...Besucher SB...Sammlungsbestand in Objekten (davon ausgestellt) NF...Nutzflächen in m² AF...Ausstellungsflächen in m²<br />

einer nicht linear angeordneten Ausstellungstätigkeit<br />

bieten. Gefordert wurden laut Wettbewerbsprogramm<br />

Raumfolgen mit Ausstellungsräumen unterschiedlicher<br />

Größe in der Dimension von 3250m²,<br />

geeignet für Kunstgegenstände unterschiedlichster<br />

Medien und Größen. Wechselausstellungsgalerien<br />

sollen zusätzliche 900m² Fläche bieten und mit<br />

Ausstellungen, gekennzeichnet durch einen starken<br />

inhaltlichen Bezug zur Sammlung Kunsthaus,<br />

bespielt werden.<br />

Die vernetzte Bespielung der Sammlung Kunsthaus<br />

mit Kunst ab 1960 steht auch im Zentrum des<br />

Entwurfes dieser Diplomarbeit. Außerdem wird ein<br />

starker Öffentlichkeitsbezug dieses Sammlungsteils<br />

angestrebt, der einer inhaltlichen Neudefinition<br />

der Kunst und einer dadurch entstandenen Vielfalt<br />

innerhalb der Kunstproduktion gerecht werden soll.<br />

Es werden daher all jene Sammlungsteile, die zeitgenössische<br />

Kunst beinhalten, entweder im Erdgeschoß<br />

oder im Untergeschoß angeordnet. Um eine<br />

Verringerung der Ausstellungsflächen gegenüber<br />

dem Raumprogramm um rund 2000m² auszugleichen,<br />

wurde ein Ausstellungskonzept entwickelt,<br />

welches diese Flächen durch sogenannte »Kur<strong>at</strong>orenräume«<br />

zu ersetzten versucht. Diese liegen<br />

entweder als Vermittlungsraum zwischen Erschließungs-<br />

und Ausstellungsbereich, beziehungsweise<br />

ergänzen die Ausstellungsflächen in nicht linearer<br />

Anordnung und belaufen sich auf eine Gesamtnutzfläche<br />

von 1436m².<br />

Sammlung Bührle und Sammlungsgarlerien<br />

Kunsthaus, Malerei 19. Jahrhundert, klassische<br />

Moderne<br />

Als in sich ruhende Sammlung umfasst die Sammlung<br />

Bührle Räumlichkeiten im Ausmaß von<br />

1500m² Nutzfläche. Als klassische Ausstellungsgalerie<br />

soll eine lineare Abfolge unterschiedlich großer<br />

Ausstellungsräume ermöglicht werden. Wichtiges<br />

Element stellt ein zentraler Galerieraum dar, der den<br />

Kern der Sammlung mit Meisterwerken der impressionistischen<br />

Malerei und deren Hauptvertreter von<br />

Manet, über Cézanne bis hin zu Van Gogh beinhaltet.<br />

Ergänzt wird die Sammlung Bührle mit Werken<br />

klassischer Malerei des 19. Jahrhunderts und<br />

Werken der klassischen Moderne aus der Sammlung<br />

Kunsthaus, die in Räumen mit einer Gesamtnutzfläche<br />

von 500m² untergebracht werden sollen.<br />

Im Entwurf wurden die geforderten Flächen für<br />

diesen Teil der Ausstellungsgalerien eins zu eins<br />

übernommen. Sie befinden sich in den drei Obergeschoßen<br />

des Gebäudes.<br />

Kunstvermittlung<br />

Als ergänzende Räumlichkeiten zu den im Bestandsbau<br />

situierten Mal<strong>at</strong>eliers und Gruppenräumen<br />

soll im Erweiterungsbau ein Zentrum für Aktivitäten<br />

von Besuchern in Gruppen entstehen. Dieses<br />

beinhaltet unterschiedlich kombinierbare Gruppenräume<br />

sowie ein großes, multifunktionales Atelier<br />

zur Kunstproduktion. Während ein Großteil der<br />

Vermittlungsarbeit direkt in den Galerien st<strong>at</strong>tfinden<br />

wird, sollen vor allem spezifische Vermittlungskurse<br />

der Institution Kunsthaus und Schulklassen in den<br />

neu geschaffenen Räumen der Kunstvermittlung<br />

ihren Pl<strong>at</strong>z finden.<br />

Die Aufsplittung der Vermittlungstätigkeit kommt<br />

auch im Entwurf dieser Arbeit zum Ausdruck,<br />

indem Kunstvermittlung zum einen in den »Kur<strong>at</strong>orenräumen«<br />

erfolgen kann und dort ihre räumliche<br />

Verortung findet und zum anderen in einem eigenständigen<br />

Gebäude, das die eben beschriebenen<br />

zusätzlichen Räumlichkeiten des Wettbewerbsprogramms<br />

in sich aufnimmt und einen geforderten,<br />

eigenständigen Betrieb der Vermittlungsarbeit<br />

ermöglicht.<br />

Anlässe<br />

Laut Wettbewerbsprogramm wurde ein Veranstaltungsbereich<br />

in der Größenordnung von 1200m²<br />

Nutzfläche vorgesehen. Er sollte einen Veranstaltungs-<br />

und Festsaal mit zugehörigem Foyer, Gruppenräume<br />

und einen C<strong>at</strong>eringbereich beinhalten.<br />

Die Errichtung dieser Räumlichkeiten scheint<br />

wenig sinnvoll, da schon der bestehende Bau einen<br />

Festsaal in ähnlicher Dimension aufweist und das<br />

Raumprogramm ohnehin als überfrachtet angesehen<br />

wird. Dadurch ist der gesamte Bereich »Anlässe«<br />

im Entwurfsprozess nicht berücksichtigt worden.<br />

Durch eine Vergrößerung der öffentlichen Bereiche<br />

der Halle und des Cafés samt zugehöriger Infrastruktur<br />

sollen trotzdem unterschiedlichste Veranstaltungen<br />

im Neubau des Kunsthauses ermöglicht<br />

werden. Leichte Modifik<strong>at</strong>ionen des bestehenden<br />

Veranstaltungsbereiches in den Bestandsbauten von<br />

Karl Moser und der Gebrüder Pfister sollen diesen<br />

Teil samt Veranstaltungssaal für größere Ereignisse<br />

<strong>at</strong>traktiver machen und die Position der Bestandsbauten<br />

im späteren Konglomer<strong>at</strong> Kunsthaus Zürich<br />

stärken.<br />

Infrastruktur<br />

Ein ebenfalls wesentlicher Teil des Neubaus soll<br />

ein Kunstdepot im Ausmaß von 1000m² Nutzfläche<br />

darstellen, was auch im Zuge des Diplomprojekts<br />

als sinnvoll erachtet und in das Raumprogramm<br />

übernommen wurde.<br />

Strukturmodell, Sicht vom Heimpl<strong>at</strong>z aus<br />

Gebäudestruktur<br />

Der neue Gebäudeteil zur Erweiterung des Kunsthauses<br />

Zürich ist, wie in der Wettbewerbsausschreibung<br />

vorgeschlagen, am Areal der Kantonsschule<br />

situiert. Die für den Heimpl<strong>at</strong>z prägenden Turnhallenbauten<br />

werden in das Organis<strong>at</strong>ionskonzept<br />

integriert und stellen nach wie vor ein wichtiges,<br />

charakteristisches Element des Ortes dar. Während<br />

in der Erdgeschoßebene ein weiteres Gebäude, das<br />

die Kunstvermittlung in sich aufnimmt, und mehrere<br />

kleinere Volumina mit dienender Funktion die umgebende,<br />

städtische Struktur aufnehmen und sie im<br />

Inneren des Gebäudes fortführen um mit dem Baukörper<br />

der Kantonsschule ein städtisches Ensemble<br />

zu bilden, markiert ein markantes Volumen ab dem<br />

1. Obergeschoß die Wichtigkeit des Ortes und die<br />

besondere Bedeutung des Gebäudes im städtischen<br />

Gefüge. Als Zäsur zwischen öffentlicher Erdgeschoßebene<br />

und den Galerieebenen in den Obergeschoßen<br />

fungiert eine Betonstruktur, die gleichzeitig<br />

Dach, Vordach und auf die innere Organis<strong>at</strong>ion<br />

des Gebäudes verweisendes Element ist. Durch<br />

die beiden ehemaligen Turnhallen und einer leicht<br />

geschwungenen Glasfront wird ein dreiseitig abgeschlossener<br />

Pl<strong>at</strong>zraum gebildet, der den Heimpl<strong>at</strong>z<br />

Richtung Norden hin erweitert. An diesem Pl<strong>at</strong>z<br />

liegen auch der Haupteingang des Erweiterungsbaus<br />

und ein Café. Durch den Verzicht auf eine unterirdische<br />

Verbindung des Neubaus mit den Bestandsbauten<br />

wird die Präsenz des Heimpl<strong>at</strong>zes als öffentlicher<br />

Raum gestärkt. Die Behandlung des Foyers und<br />

der Halle als Erweiterung des Pl<strong>at</strong>zraumes bekräftigt<br />

dies zusätzlich. Eine Umkehr in der Betrachtung<br />

von Außen und Innen führ dazu, dass, während<br />

der neu geschaffene, zentrale Bereich des Erweiterungsbaus<br />

an Öffentlichkeitscharakter gewinnt, der<br />

Heimpl<strong>at</strong>z zum neuen Foyer beider Bauten wird.<br />

Ganz im Sinne der Wettbewerbsausschreibung, wird<br />

eine gleichwertige Anordnung von bestehendem<br />

Kunsthaus und neu zu errichtender Erweiterung am<br />

Heimpl<strong>at</strong>z ermöglicht und die Wirkung des heutigen<br />

Gebäudes als »Altbau« vermieden. Im Norden des<br />

Gebäudes ist ein weiterer öffentlicher Pl<strong>at</strong>zraum<br />

angegliedert, der als »Hof der Kunst« ausgebildet<br />

wird und den Übergang zum bestehenden Grünraum<br />

am Kantonsschulareal schafft. An diesen Bereich,<br />

der sich als Skulpturenhof gut zur Präsent<strong>at</strong>ion von<br />

Skulpturen und Objekten eignet, wurde der Museumsshop<br />

angegliedert. Das Gebäude ist sowohl über<br />

den Heimpl<strong>at</strong>z, die Rämistraße, als auch über den<br />

»Hof der Kunst« zu betreten, was eine gute Durchwegung<br />

des Gebäudes mit größtmöglichem Öffentlichkeitscharakter<br />

ermöglicht.<br />

Innere Organis<strong>at</strong>ion<br />

Über die zentrale Halle mit ihrem starken Bezug<br />

zum Außenraum wird das Gebäude betreten. An die<br />

Halle sind die öffentlichen Funktionen wie das Café,<br />

der Shop und der Ticket- und Inform<strong>at</strong>ionsbereich<br />

angelagert. Durch einen großen Luftraum wird der<br />

über 700m² große »Kur<strong>at</strong>orenraum« im Untergeschoß<br />

erlebbar und physisch mit der Halle verbunden.<br />

Über die Einheit Halle und »Kur<strong>at</strong>orenraum«<br />

können sämtliche Ausstellungsräume der Sammlung<br />

Kunsthaus mit Kunst seit 1960, sowie der Wechselausstellung<br />

betreten werden. Diese befinden<br />

sich in den beiden ehemaligen Turnhallen, sowie<br />

zwei weiteren Ausstellungshallen im Untergeschoß.<br />

Weiters ist die zentrale Halle Erschließungsraum für<br />

sämtliche, sich zusätzlich im Erdgeschoß befindliche<br />

Funktionseinheiten, die sowohl die Kunstvermittlung,<br />

als auch Verwaltung, Restaur<strong>at</strong>ion und<br />

Anlieferung beinhalten. Über einen durch die Decke<br />

ausladenden Stiegenraum sind die Sammlungsräume<br />

der Obergeschoße erreichbar. Dies unterstreicht<br />

die im heutigen Kunsthaus gepflegte Tradition des<br />

»Hinaufgehens zur Kunst«, deren Stärkung ganz<br />

im Sinne der Institution Kunsthaus auch durch das<br />

neue Gebäude zum Ausdruck kommen soll. An die<br />

zentralen Ausstellungshallen in den Obergeschoßen<br />

sind südseitig Erschließungsbereiche und Richtung<br />

Norden pro Geschoß jeweils zwei weitere »Kur<strong>at</strong>orenräume«<br />

angeordnet, die die Ausstellungsräume<br />

komplettieren.<br />

Neben dem Kunstdepot sind in den beiden Untergeschoßen<br />

noch Räume der Ausstellungsvorbereitung,<br />

der Technik, sowie weitere Lagerflächen und Werkstätten<br />

situiert. Die Anlieferung von Kunstwerken<br />

erfolgt über einen eigenen Gebäudeteil im Erdgeschoß,<br />

von wo aus sie mittels eines Lastenliftes im<br />

Gebäude verteilt werden können.<br />

Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 02 (04)

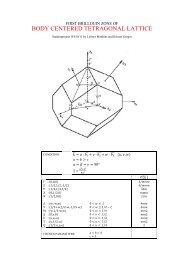

Museum Typologie<br />

Museum und Gesellschaft<br />

Die große Frage, die sich bezüglich der Institution<br />

Museum in Zukunft stellen wird, ist jene nach deren<br />

Stellung in der Gesellschaft, wobei hier wiederum<br />

Aspekte bezüglich der Öffnung der Museen<br />

ausschlaggebend sein werden. Aktuell scheint es,<br />

als würde dies auf eine Diskussion über die einzunehmende<br />

Haltung hinsichtlich der Pl<strong>at</strong>zierung der<br />

Institution in einem kapitalistischen Marktsystem<br />

hinauslaufen. »Das Museum muss sich den »Herausforderungen<br />

der Kommunik<strong>at</strong>ionsgesellschaft«<br />

stellen«, jedoch erscheint es schwierig, bei dieser<br />

Herausforderung eine vernünftige, für alle Seiten<br />

sinnvolle Abstimmung von marktwirtschaftlich<br />

orientierten Maßnahmen mit jenen hinsichtlich eines<br />

produktiven Umganges mit Kunst zu finden. Das<br />

Architektenduo Gigon-Guyer zeigt sich hier gegenüber<br />

skeptisch und bemerkt: »Rückblickend entsteht<br />

der Eindruck, als sei die einst berechtigte Forderung<br />

der Öffnung der Museen, die bessere Erschließung<br />

der Sammlungen, die Aufarbeitung zeitgenössischer<br />

Kunst und die Erweiterung der Kunstinhalte in zeitrelevanten<br />

Ausstellungen mit einer Profanisierung<br />

und einer auf Besucherzahlen und Großereignisse<br />

abgestellten Kunstpolitik gründlich missverstanden<br />

worden.« Auch wenn » [...] eine konsequente Orientierung<br />

am zahlenden Besucher für die Zukunft der<br />

wichtigste Erfolgsfaktor für die Existenzsicherung<br />

und Behauptung von Kulturinstitutionen auf dem<br />

durch starke Konkurrenz gekennzeichneten Freizeitmarkt<br />

ist«, so darf eine kommerzielle Ausrichtung<br />

nicht zum Erstanliegen der Institution Museum<br />

werden und das Museum nicht zum Kind kapitalistischer<br />

Zwänge mutieren. Aus diesen Erkenntnissen<br />

heraus sollen nun die Aufgaben der Institution<br />

Museum für die Zukunft entwickelt und konkret am<br />

Beispiel zur Erweiterung des Kunsthauses Zürich<br />

angewandt werden.<br />

Museum als Impulsbringer<br />

Ein weit verbreitetes Phänomen bei Neuerrichtungen<br />

von Museumsbauten ist deren gleichzeitige<br />

Verwendung als Elemente der punktuellen Stadtrepar<strong>at</strong>ur.<br />

Durch das Einsetzen von Kunst-, Kultur-<br />

und Bildungseinrichtungen in das Stadtgefüge wird<br />

versucht, ganze Stadtbezirke zu transformieren und<br />

den Effekt der Bedeutungsverschiebung des Ortes<br />

für eine nachhaltige Entwicklung des Gebietes zu<br />

nutzen. So entstehen Gebiete, die durch eine hohe<br />

Konzentr<strong>at</strong>ion ebensolcher Institutionen geprägt<br />

sind. Interessant sind die unterschiedlichen Strukturen,<br />

die solche Gebiete aufweisen können und<br />

die Beziehungen, die unter den unterschiedlichen<br />

Einrichtungen zueinander vorherrschen.<br />

Solche Konzentr<strong>at</strong>ionen von Bildungs- Kultur- und<br />

Kunsteinrichtungen können in ganz Europa beobachtet<br />

werden; fünf sollen hier kurz ihre Erwähnung<br />

finden und bezüglich ihrer Strukturen analysiert<br />

werden. Beginnen wir mit Stuttgart, wo durch die<br />

Errichtung des Erweiterungsbaus der Sta<strong>at</strong>sgalerie,<br />

sowie des Neubaus des Stuttgarter Kunstmuseums<br />

gezielt durch punktuelle Interventionen Stadtrepar<strong>at</strong>ur<br />

erfolgte. Vor allem dem Kunstmuseum kommt<br />

hierbei eine besondere Bedeutung zu, da es durch<br />

seine Setzung Lücken an einem str<strong>at</strong>egisch wichtigen<br />

Punkt im städtischen Gefüge schließt, die im<br />

Zuge des zweiten Weltkrieges entstanden waren,<br />

und somit entscheidend für die Entwicklung des<br />

Gebietes verantwortlich ist. Als zweites Beispiel<br />

soll die Stadt München herangezogen werden, wo<br />

das Gebiet der Maxvorstadt immer mehr durch<br />

Bildungs- und Kulturbauten funktional verdichtet<br />

wird. Hier sind einige der wichtigsten Museumsbauten<br />

Deutschlands vertreten, die ihre Wirkung<br />

auf die Umgebung durch eine flächige Anordnung<br />

der einzelnen Institutionen erreichen. Im Gegens<strong>at</strong>z<br />

Modellfoto Ansicht Eingang<br />

Modellfoto Ansicht Rämistraße<br />

Modellfoto zentrale Halle<br />

intern<strong>at</strong>ionaler Vergleich: Kulturareale (Stuttgart, München, Zürich, Wien, Paris)<br />

Stuttgart - Stuttgarter Kulturmeile -<br />

München - Kunstareal München -<br />

Zürich - Bildungs- und Kulturmeile -<br />

Wien - Wiener Ringstraße und Museumsquartier -<br />

Paris - Museumskomplex des Louvre -<br />

Institutionen<br />

500m Kunstmuseen sonstige Museen The<strong>at</strong>er & Schauspiel Bildungseinrichtungen<br />

steht die Bildungs- und Kulturmeile in Zürich, die,<br />

wie der Name schon sagt, eine lineare Entwicklung<br />

verfolgt. Auch hier wird durch ein hohes Vorkommen<br />

an unterschiedlichsten Einrichtungen, das in<br />

Zukunft einer weiteren Verdichtung unterzogen<br />

werden soll, zu der auch der Neubau der Kunsthauserweiterung<br />

beitragen wird, eine positive Wirkung<br />

in punkto Stadtentwicklung erwartet. Ganz anders<br />

erfolgte eine solche Verdichtung an Bildungs- und<br />

Kultureinrichtungen in Wien, wo im Falle des<br />

Museumsquartiers eine punktuelle Anordnung vieler<br />

verschiedener Einrichtungen zum gewünschten<br />

Ergebnis führte. Auf engstem Raum ist so eine Fülle<br />

an Institutionen unterschiedlichster Art vertreten,<br />

was einen lebendigen Kulturbetrieb ermöglicht. Am<br />

Beispiel von Paris wiederum kann ein Phänomen<br />

beobachtet werden, wo durch die schiere Größe<br />

einzelner Institutionen, wie dem Louvre oder dem<br />

Centre Pompidou eine positive Ausstrahlung auf<br />

umgebende Stadträume erfolgt.<br />

Museum und öffentlicher Raum<br />

Auch wenn der Begriff der »Stadtrepar<strong>at</strong>ur« in<br />

Bezug auf die Aufgabe zur Erweiterung des Kunsthauses<br />

Zürich als etwas überzeichnet wirkt, besteht<br />

dennoch auch hier die einzigartige Chance zur<br />

Neudefinition der Situ<strong>at</strong>ion am Heimpl<strong>at</strong>z und somit<br />

Modellfoto „Kur<strong>at</strong>orenraum“<br />

Neue Sta<strong>at</strong>sgalerie<br />

Kunstgebäude Stuttgart<br />

Kunstmuseum Stuttgart<br />

Museum der bild. Künste<br />

Landesmuseum Württemb.<br />

Sta<strong>at</strong>sthe<strong>at</strong>er<br />

Friedrichsbau<br />

Universität Stuttgart<br />

Hochschule für Musik<br />

und darstellende Kunst<br />

Hochschule für Technik<br />

Institutionen<br />

Alte Pinakothek<br />

Neue Pinakothek<br />

Pinakothek der Moderne<br />

Museum Brandhorst<br />

Glyptothek<br />

Sta<strong>at</strong>liche Sammlungen<br />

Lendbachhaus<br />

Paläontologisches Museum<br />

Amerika Haus<br />

Technische Universität<br />

Bayrische Sta<strong>at</strong>sbibliothek<br />

Institutionen<br />

Kunsthaus Zürich<br />

Sammlungen ETH<br />

Sammlungen Universität<br />

Schauspielhaus<br />

Zentralbibliothek<br />

ETH Zürich<br />

Universität Zürich<br />

Konserv<strong>at</strong>orium<br />

Opernhaus Zürich<br />

The<strong>at</strong>er Stok<br />

The<strong>at</strong>er an der Winkelwiese<br />

Institutionen<br />

Kunsthistorisches Museum<br />

N<strong>at</strong>urhistorisches Museum<br />

MUMOK<br />

Sammlung Leopold<br />

Kunsthalle Wien<br />

Architekturzentrum Wien<br />

Burgthe<strong>at</strong>er<br />

Volksthe<strong>at</strong>er<br />

Tanzquartier Wien<br />

Universität Wien<br />

Akademie der Künste<br />

Institutionen<br />

Louvre<br />

Musée d‘Orsay<br />

Institut de France<br />

École des Beaux Arts<br />

zu einer Transform<strong>at</strong>ion des Ortes. Als wesentliche<br />

Aufgabe in dieser Hinsicht wurde im Zuge des<br />

Entwurfes die Them<strong>at</strong>ik des öffentlichen Raumes im<br />

Umfeld des Museumsbaus angesehen. Als öffentlich<br />

zugängliche Einrichtung soll ein Museum auch dazu<br />

verpflichtet sein, öffentliche Räume zu generieren.<br />

Im Entwurfsprojekt geschah dies in Form der<br />

Erweiterung des Pl<strong>at</strong>zraumes Heimpl<strong>at</strong>z durch den<br />

Bereich, der sich zwischen den beiden ehemaligen<br />

Turnhallen befindet, sowie der Schaffung eines<br />

»Hofes der Kunst«, der, als Skulpturenhof genutzt,<br />

einen weiteren öffentlichen Bereich im Norden des<br />

Gebäudes darstellt. Doch auch die Innenräume der<br />

zentralen Halle und des »Kur<strong>at</strong>orenraumes« im Untergeschoß,<br />

sowie deren zugeordnete, öffentlichen<br />

Funktionen wie das Café und der Museumsshop<br />

sollen einen größtmöglichen Öffentlichkeitscharakter<br />

besitzen. In Kombin<strong>at</strong>ion mit einer funktional<br />

gliedernden Terrassierung dieser Innenräume steht<br />

dies in einer Bautradition, wie sie in Zürich öfters<br />

zu beobachten ist. Solche öffentlich anmutende<br />

Innenräume sind zum Beispiel die umgenutzte alte<br />

Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes, der zentrale<br />

Pl<strong>at</strong>zraum des Gebäudes »Puls5« im ehemaligen<br />

Industriegebiet Zürich West, sowie der überdachte<br />

Innenhof der Universität Zürich.<br />

Architektur<br />

Durch das architektonische Erscheinungsbild des<br />

Gebäudes soll dessen innere Struktur widergespiegelt<br />

und nach außen ablesbar gemacht werden. Die<br />

unterschiedlichen Charaktere der Sammlungen<br />

fordern so ihren Tribut in Bezug auf die Architektur.<br />

Die Ausstellungsgalerien der Sammlung Bührle in<br />

den drei Obergeschoßen sollen in dieser Konstell<strong>at</strong>ion<br />

durch einen nach außen hin abgeschlossenen<br />

Quader repräsentiert werden, der zwar in den ersten<br />

beiden Obergeschoßen aufgebrochen wird, dessen<br />

Wirkung als massiver, die Kunst in Sicherheit verwahrender<br />

Baukörper jedoch durch eine transluzente<br />

Fassadengestaltung gewahrt bleibt, die den Blick<br />

auf den massiven Betonkern, der die Ausstellungsgalerien<br />

umgrenzt, weiterhin freigibt. Die transluzente<br />

Wirkung der Haut dieses Gebäudeteiles wird<br />

durch den Eins<strong>at</strong>z von grobmaschigem Streckmetallgitter<br />

ermöglicht, welches verzinkt ausgeführt,<br />

seinem immanenten M<strong>at</strong>erialcharakter als industriell<br />

gefertigtes Produkt Rechnung tragen soll. Durch die<br />

Betonung konstruktiver Elemente, die die Fassade<br />

horizontal gliedern, wird die Wirkung als ästhetisierende<br />

»Kunstbox« im Sinne einer Haltung des Minimalismus<br />

vermieden. Vielmehr soll das Gebäude<br />

durch seine Merkmale bezüglich Konstruktion und<br />

M<strong>at</strong>erialität ein Gefühl der Vertrautheit hervorrufen,<br />

sich in bestehende Strukturen einfügen, und so zum<br />

adäqu<strong>at</strong>en Ort der Kunst werden.<br />

Die architektonische Gestaltung der Erdgeschoßzone<br />

ist in Hinblick auf jenen Gebäudeteil, der die<br />

Sammlung Bührle beinhaltet, als eine ihr gegenläufige<br />

zu bezeichnen. Bedingt durch das zentrale<br />

Entwurfsthema der Dialektik von Geschlossenheit<br />

und Offenheit versucht dieses Geschoß einen größtmöglichen<br />

Öffentlichkeitscharakter zu erreichen.<br />

Dies geschieht zum einen durch den maßstäblichen<br />

Bezug der Setzung benötigter Volumina auf die<br />

umgebenden Stadtstrukturen, sowie zum anderen<br />

durch die Verwendung von M<strong>at</strong>erialien, die einen<br />

öffentlichen Stadtraum ausmachen. Entscheidend<br />

dabei ist, dass eine Aufhebung der Trennung von<br />

Außen- und Innenraum angestrebt wird. Der öffentliche<br />

Raum fließt durch das Gebäude, die zentrale<br />

Halle wird zum belebten Stadtraum. Als architektonische<br />

Vorbilder können hierfür das von Lac<strong>at</strong>on<br />

Vassal umgebaute Palais du Tokyo in Paris oder die<br />

von Herzog de Meuron adaptierte T<strong>at</strong>e Modern in<br />

London angesehen werden.<br />

Auch in Hinblick auf die Eingangssitu<strong>at</strong>ion am<br />

Heimpl<strong>at</strong>z spielt das Thema der Offenheit und deren<br />

architektonische Ausformulierung eine zentrale<br />

Beispiele von Innenräumen mit starkem Öffentlichkeitscharakter (Uni Zürich, Puls 5 in Zürich West, Hauptbahnhof)<br />

Referenzen: zentrale Halle (Entwurfsprojekt Kunsthaus+, Palais du Tokyo in Paris, T<strong>at</strong>e Modern in London)<br />

Rolle. So wurde versucht, durch eine zeitgemäße<br />

Interpret<strong>at</strong>ion einer klassischen Loggia, wie sie am<br />

Beispiel des Alten Museums von Karl Friedrich<br />

Schinkel in Berlin zu beobachten ist, den für ein<br />

Museum typischen Schwellenbereich aufzulösen.<br />

Ähnlich wie es Stephan Braunfels bei der Pinakothek<br />

der Moderne in München löste, soll die<br />

Frontalität der Fassade im Eingangsbereich gebrochen<br />

werden, im Falle des Erweiterungsbaus für<br />

das Kunsthaus Zürich jedoch zusätzlich, durch ein<br />

ausladendes Vordach, in die Tiefe erweitert werden,<br />

was zu einem Verschmelzen von Pl<strong>at</strong>zraum, Foyer<br />

und zentraler Halle führen soll.<br />

Referenzen: Eingangsbereich (Altes Museum, Pinakothek der<br />

Moderne, Entwurfsprojekt Kunsthaus+)<br />

In seinem Gesamterscheinungsbild soll der Gebäudekomplex<br />

zur Erweiterung des Kunsthauses Zürich<br />

Ausdruck der gestellten, komplexen Bauaufgabe<br />

selbst sein. In einer Architektur des Dialoges vereinen<br />

sich vielschichtige Elemente wie die öffentlichen<br />

Flächen der Pl<strong>at</strong>zräume, die Innenräume mit<br />

starkem Öffentlichkeitscharakter in Form des Cafés,<br />

des Museumsshops und der zentralen Halle, die<br />

Kur<strong>at</strong>oren- und Ausstellungsräume, sowie die umgenutzten<br />

Turnhallen zu einem neuen Ganzen. Das<br />

Gebäude ist nicht Produkt einer Architektursprache,<br />

sondern die Antwort auf eine konkrete architektonische<br />

Problemstellung, unter der Berücksichtigung<br />

von Forderungen seitens der Kunst und der Gesellschaft,<br />

aber auch seitens der Stadt, des Ortes. Das<br />

Museum soll nicht Architektur des Besonderen, sondern<br />

des Gewöhnlichen sein und seine Besonderheit<br />

durch die Dialektik und nicht durch das Spektakel<br />

erzielen.<br />

Zur Typologie<br />

Der heutige Museumsbau ist durch zwei unterschiedliche<br />

Denkansätze geprägt. Einerseits<br />

entstehen nach wie vor Museen des Spektakels,<br />

deren Weg vor allem durch den Museumsbauboom<br />

der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts geebnet wurde,<br />

andererseits bezieht man sich wieder vermehrt auf<br />

Elemente eines klassischen Museumsbautypus, wie<br />

er sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert<br />

h<strong>at</strong>. Eine weitere wesentliche Beeinflussung<br />

heutiger Museumsarchitekturen stellt die Umnutzung<br />

historischer Bausubstanzen dar, wodurch<br />

wichtige Museumsbauten einschlägiger Kulturinstitutionen<br />

entstanden, die als richtungweisend für<br />

die Zukunft gelten können. All diese Entwicklungen<br />

haben unterschiedliche Typologien hervorgebracht,<br />

beginnend bei der Enfilade an Ausstellungsräumen<br />

bis hin zur Ausstellungshalle, die heute als allgemein<br />

gültige und sinnvolle Form des Ausstellungsraumes<br />

gelten.<br />

So war im Entwurfsprozess zu dieser Arbeit<br />

nicht die Entwicklung einer neuartigen Typologie<br />

ausschlaggebend, es wurde vielmehr der Versuch<br />

unternommen, unterschiedliche typologische Elemente<br />

neu zu kombinieren und, noch wichtiger, neu<br />

zu programmieren. In der gegebenen Situ<strong>at</strong>ion am<br />

Heimpl<strong>at</strong>z in Zürich, geprägt durch seine städtebauliche<br />

Lage und die am Pl<strong>at</strong>z situierten Turnhallen<br />

wurde dahingehend ein großes Potenzial gesehen.<br />

Der neue Gebäudekomplex zur Erweiterung des<br />

Kunsthauses Zürich definiert sich durch die Kombin<strong>at</strong>ion<br />

von umgenutzten Gebäuden, einem zentralen<br />

Erschließungsraum mit starkem Öffentlichkeitscharakter,<br />

einer gestapelten, dreigeschoßigen Ausstellungsgalerie<br />

und mehreren Ausstellungshallen sowie<br />

darüber hinaus über eine Architektursprache, die<br />

versucht, diese Vielfalt auch nach außen ablesbar<br />

zu machen. All diese Elemente haben in sich wieder<br />

typologische Vorbilder, durch ihre Kombin<strong>at</strong>ion<br />

jedoch entsteht im Zürcher Museumszubau jedoch<br />

ein einzigartiges Konglomer<strong>at</strong>, abgestimmt auf die<br />

auszustellende Kunst, die umgebenden Stadtstrukturen<br />

und auf den Charakter des Ortes.<br />

Nun sollen die einzelnen Elemente des Gebäudes<br />

beschrieben werden und in Hinsicht auf typologisch<br />

verwandte Beispiele reflektiert werden. Die zentrale<br />

Halle im Erdgeschoß und der Kur<strong>at</strong>orenraum im<br />

Untergeschoß, die, über einen Luftraum verbunden<br />

eine Einheit bilden, können in Form eines Zentralraumes<br />

als Herz des Gebäudes verstanden werden,<br />

über das die Erschließung der restlichen Gebäudeteile<br />

erfolgt. Typologische Vorbilder sind hier zum<br />

einen das Alte Museum von Schinkel, mit einem<br />

Zentralraum in Form einer Rotunde oder aber auch<br />

die T<strong>at</strong>e Modern, wo diese Funktion durch die ehemalige<br />

Turbinenhalle übernommen wird. In seinem<br />

Charakter, vor allem im Sinne des Ausstellungskonzeptes<br />

soll jener Raum aber eher einem, den einzelnen<br />

Ausstellungsräumen zwischengeschalteten Bereich<br />

ohne präzise Funktionsbelegung entsprechen,<br />

wie es vielleicht bei der Berliner Gemäldegalerie<br />

nach deren Umbau durch die Architekten Hilmer<br />

und S<strong>at</strong>tler der Fall ist.<br />

Die Ausstellungsräume für den Teil der Sammlung<br />

Kunsthaus mit Kunst seit 1960, die sich im Erdgeschoß<br />

und im Untergeschoß befinden, entsprechen<br />

dem Typus der Ausstellungshalle, nur die westlich<br />

gelegene Turnhalle erhält Einbauten in Form zweier<br />

Ausstellungsräume mit Oberlicht, um auch traditionellen<br />

Form<strong>at</strong>en zeitgenössischer Kunst einen<br />

optimalen Rahmen zu bieten. Eine gewisse Verwandtschaft<br />

dieser Räume besteht zur Temporären<br />

Kunsthalle in Berlin von Adolf Krischanitz, die<br />

eine auf das nötigste reduzierte Ausstellungshalle<br />

darstellt, welche sich durch die temporäre Nutzung,<br />

sein Konstruktionsprinzip und seine M<strong>at</strong>erialität von<br />

den Gedanken des White Cubes lossagt.<br />

Die drei Obergeschoße finden ihre typologische Entsprechung<br />

am ehesten in der Alten Pinakothek von<br />

Leo von Klenze. Hier ist, wie auch beim Entwurf<br />

dieser Arbeit, eine dreischiffige Anordnung unterschiedlicher<br />

Raumgruppen der Fall. Die Kabinette<br />

an der Nordseite des Gebäudes werden beim Kunsthauszubau<br />

durch die so genannten »Kur<strong>at</strong>orenräume«<br />

ersetzt, ansonsten liegt durch den zentralen<br />

Bereich als Ausstellungsgalerie und dem an der südlichen<br />

Fassade gelegenen Erschließungsbereich eine<br />

typologische Entsprechung vor, die jedoch durch die<br />

Stapelung über drei Ebenen und die dadurch veränderte<br />

Lichtsitu<strong>at</strong>ion, sowie der zusätzlichen Unterteilung<br />

der Ausstellungshallen in Galeriefolgen, zum<br />

Teil aufgeweicht wird. So wird aus der Enfilade an<br />

Galerieräumen der Alten Pinakothek eine m<strong>at</strong>rixartige<br />

Anordnung an Ausstellungssälen in unterschiedlichen<br />

Größen und Proportionen, die jedoch trotz<br />

ihrer strukturellen Positionierung eine Ausstellung<br />

in lineare Form ermöglichen. Ein Museumsgebäude,<br />

wo solche Strukturen bereits zur Ausführung kamen,<br />

jedoch erneut nicht in gestapelter Form, sondern auf<br />

einer Ebene, ist das Moderna und Arkitektur Museet<br />

typologischer Vergleich: Gemäldegalerie in Berlin, T<strong>at</strong>e Modern in London, Entwurfsprojekt Kunsthaus+<br />

von Rafael Moneo in Stockholm.<br />

Neben all diesen typologischen und architektonischen<br />

Bezügen der einzelnen Gebäudeteile erreicht<br />

das entworfene Gebäude zur Erweiterung des<br />

Kunsthauses Zürich seine Wirkung und innere Logik<br />

durch die Kombin<strong>at</strong>ion und eine daraus resultierende<br />

Dialektik der Einzelelemente.<br />

Obergeschoße als Ausstellungshalle<br />

Obergeschoße als adaptierte Galerienfolge<br />

typologischer Vergleich: Alte Pinakothek in München, Moderna und Arkitektur Museet in Stockholm, Entwurfsprojekt Kunsthaus+<br />

Modellfoto Ausstellung Turnhalle 2<br />

Modellfoto Ausstellung OG 1<br />

Modellfoto Ausstellung OG 3<br />

Modellfoto Ansicht Skulpturenhof Modellfoto Erschließung 2.OG<br />

Modellfoto Ausstellung Turnhalle 1<br />

Ansicht Ost M 1:400<br />

Oberlicht<br />

Kur<strong>at</strong>orenaum<br />

Ausstellung<br />

Erschließungszone<br />

Kunstvermittlung<br />

dienende Funktionen<br />

Skulpturenhof<br />

Ausstellung Halle 2<br />

Shop<br />

Ticket / Info<br />

Anlieferung<br />

Café<br />

Anzeiger<br />

Ausstellung Halle 1<br />

Kunsthaus Zürich Diplomarbeit von Michael Englputzeder Betreuer: Univ. Prof. DI Arch. Hans Gangoly 03 (04)<br />

Kunstvermittlung<br />

dienende Funktionen<br />

Skulpturenhof<br />

Shop<br />

zentrale Halle<br />

Anlieferung<br />

Ausstellung Halle 2<br />

Café<br />

Rampe Eingang<br />

Anzeiger<br />

Ausstellung Halle 1<br />

Vorbereitung Ausst.<br />

Kunstdepot<br />

Kur<strong>at</strong>orenraum<br />

Lager Nicht-Kunst<br />

Ausstellung Halle 4<br />

Ausstellung Halle 3<br />

Axonometrische Darstellungen:<br />

links: Erdgeschoßbereich mit zentraler Halle, Obergeschoße mit Ausstellungshalle; rechts: Erdgeschoßbereich mit Ausstellungsflächen und<br />

Kunstvermittlung, 2. Untergeschoß mit Ausstellungshallen

Kunst, Ausstellungsraum<br />

Ausstellungskonzept<br />

Sammlungs- und Ausstellungsaktivität des Kunsthauses<br />

Zürich sind geprägt durch eine bewusst<br />

gelebte Kombin<strong>at</strong>ion aus konservierender Sammlungstätigkeit<br />

und gleichzeitiger Aufmerksamkeit<br />

auf avancierte Kunst der Gegenwart. Die Institution<br />

beschreibt den Kern ihrer künstlerischen Arbeit<br />

als »doppelte Spannung und Wechselwirkung von<br />

Sammlung und Ausstellung: historische Tiefendimension<br />

und Gegenwartsbezug, Geschlossenheit<br />

und Offenheit.« Schon die Bezeichnung des<br />

Ausstellungshauses beziehungsweise der Institution<br />

als »Kunsthaus« spiegelt dies wider. Man ist weder<br />

reines Museum, noch Kunsthalle ohne Sammlung.<br />

Vielmehr versucht man Eigenschaften beider Organis<strong>at</strong>ionsmodelle<br />

zu verbinden, was auch durch die<br />

Architektur des zukünftigen Erweiterungsbaus zum<br />

Ausdruck kommen soll. Die Entscheidung, einen<br />

Neubau für Sammlungsteile, die bezüglich ihrer<br />

Inhalte als komplett unterschiedlich zu gelten haben,<br />

zu errichten, unterstreicht die Absicht der Institution<br />

Kunsthaus nur zusätzlich.<br />

Im Entwurf zu dieser Arbeit wurde gerade die<br />

soeben beschriebene Unterschiedlichkeit der zu<br />

organisierenden Sammlungsteile als großes Potenzial<br />

angesehen und versucht, dies auch am neuen<br />

Ausstellungsgebäude ablesbar zu machen. Während<br />

sämtliche Sammlungsteile zeitgenössischer Kunst<br />

und die Wechselausstellung im Erd- beziehungsweise<br />

im Untergeschoß angeordnet sind, befinden sich<br />

die Sammlungsteile mit klassischer Malerei und<br />

Skulpturen in den Obergeschoßen des Museumsbaus.<br />

Doch nicht nur die räumliche Verortung unterscheidet<br />

die einzelnen Sammlungsteile voneinander,<br />

sondern auch deren Ausstellungskonzepte selbst, auf<br />

die nun im Detail eingegangen werden soll.<br />

Ganz im Sinne der Aussage des Architekten Jean<br />

Nouvel: »Die erste Aufgabe eines Museums ist<br />

es zu zeigen, was es zu zeigen gibt.«, wurden die<br />

unterschiedlichen Konzepte aus den Inhalten und<br />

Charakteren der jeweils auszustellenden Kunstwerke<br />

der einzelnen Sammlungen heraus entwickelt.<br />

Sammlungsgalerien Kunsthaus, Kunst ab 1960,<br />

Wechselausstellungen<br />

Jener Sammlungsteil des Kunsthauses Zürich mit<br />

Kunst ab 1960 ist gekennzeichnet durch unterschiedlichste<br />

Inhalte, Form<strong>at</strong>e und Medien, die eine<br />

allgemeine, sich seit dieser Zeit abzeichnende, Vielfalt<br />

der Kunst widerspiegeln. Neben Schwerpunkten<br />

in zeitgenössischer Schweizer Kunst mit Vertretern<br />

wie Jean Tinguely, Markus Raetz, Dieter Roth oder<br />

Skizze: Aufsplitten der Sammlung Kunsthaus Zürich<br />

Kunstwerke der Sammlung mit Kunst ab 1960: Joseph Beuys,<br />

Pipilotti Rist, Cy Twombly<br />

dem Künstlerduo Fischli-Weiss und Schwerpunkten<br />

in zeitgenössischer Intern<strong>at</strong>ionaler Kunst, die<br />

durch namhafte Künstler wie Cy Twombly, Joseph<br />

Beuys, Marc Rothko, Bruce Nauman oder Richard<br />

Long ihre Vertretung finden, sind auch zahlreiche<br />

Arbeiten in Form von Neuen Medien vorhanden,<br />

wie Video- Photo- und Diaarbeiten der Künstler Jeff<br />

Wall, Be<strong>at</strong> Streuli, Pipilotti Rist oder Jenny Holzer,<br />

um nur einige wenige zu nennen. Laut Kunsthaus<br />

Zürich haben solche Konstell<strong>at</strong>ionen von Sammlungen<br />

zur Folge, »dass sich heutige Kunstinstitutionen<br />

immer deutlicher von der Vorstellung einer sich linear<br />

entwickelnden Kunstgeschichte verabschieden,<br />

die in einem Museum gewissermaßen ihre Abbildung<br />

finden müsste. Kunst, Publikum und Kunsthaus<br />

interessiert heute vielmehr das Nachspüren und<br />

Aufzeigen von Kohärenzen und Affinitäten innerhalb<br />

verschiedener Epochen und Bewegungen.« In<br />

diesem Sinne ist also eine stark vernetzte Form der<br />

Ausstellungstätigkeit in Gestalt einer nicht linearen<br />

Ausstellungsform anzustreben.<br />

In der Wettbewerbsausschreibung wird ein Ausstellungskonzept<br />

vorgeschlagen, das auf drei unterschiedlich<br />

großen Raumtypen basiert und vielfältige<br />

Raumfolgen ermöglicht, welche aus der Kombin<strong>at</strong>ion<br />

der verschiedenen Typen zu Accrochagen von<br />

fünf bis sechs Einheiten gebildet werden können.<br />

Dadurch soll der Kur<strong>at</strong>or nach Leitvorstellungen<br />

unterschiedlichster Art agieren können und eine dynamisierte<br />

Bespielung der Sammlung möglich werden.<br />

Die Gesamtgröße der Galerien wird durch eine<br />

Nutzfläche von 3250m² vorgegeben. Zusätzlich zu<br />

diesen Flächen werden Wechselausstellungsflächen<br />

in der Größenordnung von 900m² veranschlagt.<br />

Hier steht, neben einer formalen Anlehnung an die<br />

Galerieräume der Sammlung, eine flexibel mögliche<br />

Bespielung der Räumlichkeiten im Vordergrund.<br />

Dies soll durch einen großen und zwei weitere,<br />

kleine Ausstellungssäle erreicht werden.<br />

Durch die Reduktion der Ausstellungsflächen, die<br />

für den Sammlungsteil Kunst ab 1960 im Verlauf<br />

des Entwurfsprozesses veranschlagt wurde und etwa<br />

eine Halbierung der Galerieflächen bedeutet, war<br />

es notwendig, ein altern<strong>at</strong>ives Ausstellungskonzept<br />

zu generieren. Die massive Verkleinerung lässt<br />

die vorgesehene Kombin<strong>at</strong>ion unterschiedlicher<br />

Raumtypen zu inhaltlich aneinander gebundenen<br />

Raumeinheiten nicht zu, da eine dafür benötigte<br />

kritische Gesamtgröße nicht erreicht werden kann.<br />

Anstelle dieser Raumabfolgen sollen möglichst flexible<br />

Ausstellungshallen errichtet werden, die über<br />

die Kombin<strong>at</strong>ion mit den zusätzlichen Elementen<br />

des »Kur<strong>at</strong>orenraumes« und der »zentralen Halle«<br />

eine ebenso fruchtbare, im Sinne einer vernetzten,<br />

dynamischen Bespielung sinnvolle, Ausstellungstätigkeit<br />

ermöglichen. Der »Kur<strong>at</strong>orenraum« tritt<br />

als mittig liegender, kubischer Raum im Untergeschoß<br />

in Erscheinung, ist über einen Luftraum mit<br />

der zentralen Halle optisch verbunden, wodurch<br />

seine Präsenz auch im Erdgeschoßbereich gewahrt<br />

ist, und wird dadurch zum pulsierenden Herz des<br />

gesamten Erweiterungsbaus. Durch seine mächtigen<br />

Dimensionen, die sich in 725m² Nutzfläche und<br />

einer Raumhöhe von 10 Metern manifestieren, und<br />

seine zentrale Lage, ist er ein wichtiges Element des<br />

Ausstellungskonzeptes. Als Raum, der sich zwischen<br />

zentrale Halle und Ausstellungshallen schiebt,<br />

soll er unterschiedlichste Funktionen in sich aufnehmen<br />

können, jedoch in erster Linie dem Kur<strong>at</strong>or<br />

zur Bespielung verfügbar sein, und somit Teil der<br />

Kunstpräsent<strong>at</strong>ion werden. Von der eigens für diesen<br />

Raum geschaffenen Kunstinstall<strong>at</strong>ion, über Bereiche<br />

der Kunstvermittlung, aber auch das Ausstellen von<br />

Kunstwerken selbst, bis hin zu Veranstaltungen soll<br />

hier alles verwirklicht werden können. Der »Kur<strong>at</strong>orenraum«<br />

soll die Vermittlung zwischen Betrachter<br />

und zeitgenössischem Kunstwerk bewerkstelligen<br />

und den oft fehlenden Link zwischen Kunst und<br />

Leben, soweit dieser überhaupt ermöglicht werden<br />

kann, darstellen.<br />

Als eigentliche Ausstellungsfläche sollen vier<br />

Ausstellungshallen dienen, was eine, sowohl unter<br />

Künstlern als auch unter Kur<strong>at</strong>oren, beliebte Form<br />

des Ausstellungsraumes darstellt. So meint etwa<br />

Richard Serra: »Der Charakter der Architektur<br />

kommt den Bedürfnissen der Künstler dann am<br />

meisten entgegen, wenn der Architekt das Gebäude<br />

so wenig wie möglich unterteilt und fragmentarisiert.<br />

[...] Ich möchte, dass die Museumsräume so<br />

neutral, so offen, so flexibel wie möglich sind, damit<br />

Fassadenansicht Eingangsbereich Fassadenansicht Rämistraße<br />

Schnitt 03 M 1:400<br />

der Künstler den Raum strukturieren, neu definieren<br />

und seinen speziellen Bedürfnissen anpassen kann.«<br />