Kulturerbe des Verkehrs in Vorarlberg (1.0 MB )

Kulturerbe des Verkehrs in Vorarlberg (1.0 MB )

Kulturerbe des Verkehrs in Vorarlberg (1.0 MB )

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Helmut Tiefenthaler<br />

<strong>Kulturerbe</strong> <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong><br />

Sonderdruck aus MONTFORT, 60. Jg. 2008 Heft 1/2

<strong>Kulturerbe</strong> <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong><br />

WELCHE ZUKUNFT FÜR ALTE WEGE, STRASSEN UND BAHNANLAGEN?<br />

VON HELMUT TIEFENTHALER<br />

1. Landschaftswerte der <strong>Verkehrs</strong>kultur<br />

Das Bild jeder Kulturlandschaft hat etwas zeitbed<strong>in</strong>gt<br />

Vorläufi ges an sich. Ihre Werte hängen im<br />

Alltagsleben wesentlich von ihrer momentanen<br />

Nützlichkeit ab. Das sieht man am deutlichsten<br />

bei der <strong>Verkehrs</strong><strong>in</strong>frastruktur. Bei dieser versteht<br />

es sich von selbst, dass ungenügend leistungsfähige<br />

Trassen ausgebaut oder durch Neuanlagen<br />

ersetzt werden. Die Frage nach so etwas wie „bleibendem<br />

Wert“ sche<strong>in</strong>t sich zu erübrigen. Dies erst<br />

recht, wenn die zu ersetzenden Bauten und<br />

An lagen ohneh<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e nennenswerten ästhetische<br />

Qualitäten an sich haben. Wo e<strong>in</strong>e Straße,<br />

Bahnanlage oder Freileitung <strong>in</strong> der Landschaft als<br />

störender E<strong>in</strong>griff auffällt, kann die ersatzlose<br />

Beseitigung sogar als Gew<strong>in</strong>n verstanden werden.<br />

Umgekehrt verhält es sich, wenn e<strong>in</strong>e <strong>Verkehrs</strong>anlage<br />

als Beispiel <strong>des</strong> Harmonierens von Natur<br />

und Kultur und zugleich als e<strong>in</strong> Beziehung<br />

stiften<strong>des</strong> Erbe e<strong>in</strong>er anderen Zeit erkannt wird.<br />

Was <strong>in</strong> der Landschaft das Erleben von Heimat<br />

ausmacht, besteht aus vielerlei Kle<strong>in</strong>elementen.<br />

Diese s<strong>in</strong>d Merkmale der Dauerhaftigkeit, deren<br />

Wert umso höher e<strong>in</strong>zuschätzen ist, je mehr unter<br />

e<strong>in</strong>em allgeme<strong>in</strong>en Beschleunigungs- und Veränderungsdruck<br />

die Orientierung an symbolstark<br />

Haltbarem verloren geht.<br />

Die Zeugnisse der <strong>Verkehrs</strong>kultur haben normalerweise<br />

nichts aufdr<strong>in</strong>glich Effekthascherisches<br />

an sich. Sie müssen als „historische <strong>Verkehrs</strong>wege“<br />

nicht e<strong>in</strong>mal besonders alt se<strong>in</strong> und können<br />

so schlicht anmuten wie e<strong>in</strong> gewöhnlicher Feldweg.<br />

Zu <strong>des</strong>sen Eigenart gehört das Anschmiegen<br />

an die natürlichen Geländeformen. Sie wird oft<br />

auch noch akzentuiert durch wegbegleitende<br />

Landschaftselemente, wie Hecken und Baumreihen,<br />

Mauern und Zäune, Bildstöcke und Wegkreuze.<br />

Dabei entstanden nebenbei vielerlei Kle<strong>in</strong>biotope,<br />

deren ökologischer Wert nicht zu unterschätzen<br />

ist.<br />

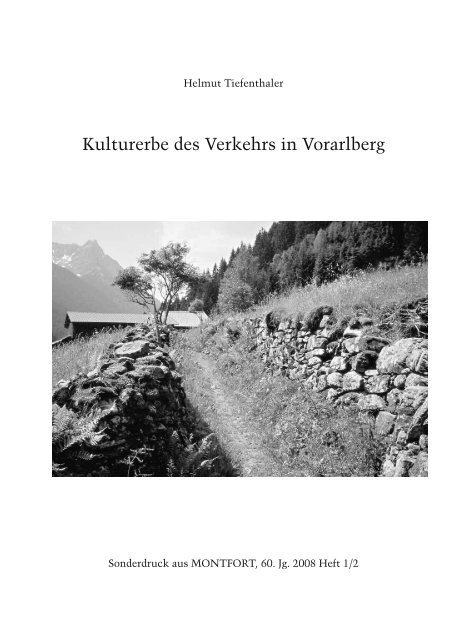

Je mehr Straßen asphaltiert werden, <strong>des</strong>to mehr wird e<strong>in</strong> alter Feldweg – hier e<strong>in</strong> Beispiel <strong>in</strong> Schnifi s – als wertvolle<br />

Bereicherung der Landschaft geschätzt.<br />

1

Der heutige verkehrstechnische Gebrauchswert<br />

solcher Wege mag ger<strong>in</strong>ger se<strong>in</strong> als der e<strong>in</strong>er<br />

perfekt asphaltierten Straße, doch die Erlebnisqualität<br />

e<strong>in</strong>es unverfälscht erhaltenen Erbstücks<br />

früherer <strong>Verkehrs</strong>kultur kann dennoch e<strong>in</strong> so<br />

hoher Wert se<strong>in</strong>, dass er auf Dauer e<strong>in</strong>e pfl egliche<br />

Erhaltung verdient.<br />

Für den Philosophen Mart<strong>in</strong> Heidegger ist so e<strong>in</strong><br />

Feldweg geradezu e<strong>in</strong> kennzeichnen<strong>des</strong> Merkmal<br />

für „die unerschöpfl iche Kraft <strong>des</strong> E<strong>in</strong>fachen“ und<br />

die „Pracht <strong>des</strong> Schlichten“. In se<strong>in</strong>er Sorge um<br />

die Zerstörung von etwas derart Symbolstarkem<br />

kommt er auch im übertragenen S<strong>in</strong>n zur Schlussfolgerung:<br />

„Der Mensch versucht vergeblich,<br />

durch se<strong>in</strong> Planen den Erdball <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Ordnung<br />

zu br<strong>in</strong>gen, wenn er nicht dem Zuspruch<br />

<strong>des</strong> Feldweges e<strong>in</strong>geordnet ist. Die Gefahr droht,<br />

dass die Heutigen schwerhörig für se<strong>in</strong>e Sprache<br />

bleiben . . .“ 1<br />

Oft s<strong>in</strong>d es leicht zu übersehende Details der<br />

Landschaftswahrnehmung, die das unverdorben<br />

Authentische e<strong>in</strong>er Gegend zur Geltung br<strong>in</strong>gen.<br />

Das können Wegbegrenzungen mit Trockenmauern,<br />

Hohlwege, gepfl asterte Gässchen oder<br />

Treppensteige se<strong>in</strong>, die heute noch genauso aussehen,<br />

wie man sie schon vor e<strong>in</strong>em Jahrhundert<br />

oder seit noch längerer Zeit gekannt hat. Diese<br />

werden als Kulturdenkmale zwar eher selten<br />

gewürdigt, doch sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt höchst bedeutsame<br />

Bereicherungen <strong>des</strong> Orts- und Landschaftscharakters.<br />

Dasselbe gilt für <strong>Verkehrs</strong>bauten, die mitunter<br />

Sehenswürdigkeiten echter Baukunst s<strong>in</strong>d. Dies<br />

wird besonders bei zahlreichen Brückenbau -<br />

werken bewusst, bei denen neben den historisch<br />

beachtenswerten Objekten auch so manche<br />

gekonnt ausgeführte Neubauten auf Dauer e<strong>in</strong>e<br />

pfl egliche Erhaltung verdienen. In der lan<strong>des</strong>kundlichen<br />

Literatur wird solchen Denkmalen der<br />

<strong>Verkehrs</strong>- und Technikgeschichte aber immer<br />

noch verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt.<br />

So s<strong>in</strong>d etwa die Flexenstraße und die Wäldletobelbrücke<br />

der Arlbergbahn zwar Paradebeispiele<br />

überzeugender Ingenieurkunst, doch beide s<strong>in</strong>d<br />

im Zusammenhang mit der Baukultur der<br />

Geme<strong>in</strong>de Klösterle nicht e<strong>in</strong>mal im Dehio-Handbuch<br />

von <strong>Vorarlberg</strong> (1983) erwähnt.<br />

2<br />

2. Erhaltenswerte <strong>Verkehrs</strong>anlagen<br />

2.1 E<strong>in</strong>schätzung der Schutzwürdigkeit<br />

Wie bei allem <strong>Kulturerbe</strong> ist auch die Schutzwürdigkeit<br />

von historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen von der<br />

E<strong>in</strong>schätzung ihrer Bedeutung und dem öffentlichen<br />

Interesse an ihrer Erhaltung abhängig.<br />

Dabei ist es wie allgeme<strong>in</strong> beim Denkmalschutz<br />

wesentlich, „ob und <strong>in</strong> welchem Umfang durch<br />

die Erhaltung <strong>des</strong> Denkmals e<strong>in</strong>e geschichtliche<br />

Dokumentation erreicht werden kann.“ 2 Vielfach<br />

lässt sich die Notwendigkeit der orig<strong>in</strong>algetreuen<br />

Erhaltung aber auch unabhängig vom historischen<br />

Dokumentationswert mit besonderen ästhetischen<br />

Qualitäten und von der Bedeutung<br />

bestimmter Anlagen für die zu erhaltende Eigenart<br />

<strong>des</strong> Orts- und Landschaftscharakters begründen.<br />

Der Nachweis <strong>des</strong> öffentlichen Interesses am<br />

Schutz solcher Anlagen ist derzeit noch kaum<br />

dokumentiert.<br />

Beim Lan<strong>des</strong>konservatorat für <strong>Vorarlberg</strong> s<strong>in</strong>d<br />

von den historischen <strong>Verkehrs</strong>anlagen lediglich<br />

e<strong>in</strong>ige Brücken und e<strong>in</strong>zelne aus dem 19. Jahrhundert<br />

erhaltene Bahnhofsgebäude als geschützte<br />

Baudenkmale registriert. Die historischen <strong>Verkehrs</strong>wege<br />

s<strong>in</strong>d als Gestaltungselemente der<br />

Kulturlandschaft normalerweise aber nicht als<br />

schutzwürdiges Kulturgut erfasst. H<strong>in</strong>sichtlich<br />

der Altstraßen wurde unter Berufung auf e<strong>in</strong><br />

Erkenntnis <strong>des</strong> Verfassungsgerichtshofes vom<br />

19. März 1964 die Unzuständigkeit <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>denkmalamtes<br />

erklärt. 3<br />

Wie <strong>in</strong> anderen Belangen besteht auch zu Fragen<br />

nach der Schutzwürdigkeit von alten <strong>Verkehrs</strong>wegen<br />

das Problem, dass die meisten fachlichen<br />

Beurteilungen auf mehr oder weniger e<strong>in</strong>geschränkte<br />

fachspezifi sche Betrachtungsweisen<br />

angewiesen s<strong>in</strong>d. Beim Denkmalschutz s<strong>in</strong>d diese<br />

zumeist auf bau- und technikgeschichtliche sowie<br />

künstlerische Gesichtspunkte, im Naturschutz<br />

h<strong>in</strong>gegen vielfach nur auf Kriterien der ökologischen<br />

Funktionsfähigkeit e<strong>in</strong>geengt. So wertvoll<br />

fachlich fundierte und objektivierte Sachverhaltsdarstellungen<br />

s<strong>in</strong>d, Denkmal- und Naturschutz<br />

greifen zu kurz, „wenn die Erlebnisdimension,<br />

die Schönheiten und S<strong>in</strong>nlichkeiten e<strong>in</strong>er Landschaft<br />

respektive deren Verlust bei e<strong>in</strong>er geplanten<br />

Überbauung bewertet werden sollen“ (Erich Bierhals)<br />

4 .

Wenn sich Fachstellen zu wenig <strong>in</strong> der Lage<br />

sehen, sich auf e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>igermaßen ganzheitliche<br />

Landschaftswahrnehmung e<strong>in</strong>zulassen, ist vor<br />

allem die Raumplanung gewissermaßen zur<br />

„Ersatzvornahme“ herausgefordert. Die Verpfl ichtung<br />

dazu ergibt sich aus § 5 <strong>des</strong> Raumplanungsgesetztes<br />

zur Grundlagenerhebung: „Das Land hat<br />

die Grundlagen für die überörtliche Raumplanung<br />

zu erheben sowie alle für die Raumplanung<br />

bedeutsamen Unterlagen zu sammeln und auf<br />

dem neuesten Stand zu halten.. 5 “ Bei e<strong>in</strong>er auf<br />

landschaftliche Kulturgüter bezogenen Grundlagenerhebung<br />

ersche<strong>in</strong>t es naheliegend, dass<br />

neben bau- und kunstgeschichtlich kompetenten<br />

Sachverständigen auch Historiker, Archäologen,<br />

Kulturgeografen, Architekten oder Landschaftsplaner<br />

beigezogen werden.<br />

2.2 Alte Straßen und Wege<br />

Wie sich die menschlichen Aktivitäten auf die<br />

Landschaft auswirken, erkennt man gewöhnlich<br />

schon im Blick auf das Straßen- und Wegenetz. Je<br />

schneller, massenhafter und anonymer die <strong>Verkehrs</strong>bewegungen<br />

ablaufen, <strong>des</strong>to mehr s<strong>in</strong>d breite<br />

Straßenfl ächen mit begradigten Trassen nach<br />

globalisierten Normen gefragt. Dann ist es auch<br />

normal, dass die Hauptadern <strong>des</strong> Individualverkehrs<br />

mit ihren auffälligen Bändern aus Asphalt<br />

und Beton im Bild der Landschaft etwas beziehungslos<br />

Fremdkörperhaftes an sich haben. Das<br />

lässt sich bei offenen Trassenführungen schwerlich<br />

vermeiden, solange die damit ermöglichte<br />

motorisierte Mobilität als etwas Notwendiges<br />

bejaht wird.<br />

Die das Land durchziehenden Hochleistungsstraßen<br />

mit ihren begleitenden Verlärmungsfl<br />

ächen verursachen als dom<strong>in</strong>ante Bauwerke<br />

e<strong>in</strong>er rasant beschleunigten und umweltbelastenden<br />

<strong>Verkehrs</strong>abwicklung allerd<strong>in</strong>gs auch e<strong>in</strong> mehr<br />

oder weniger bewusstes Unbehagen. Dieses weckt<br />

nebenbei Sehnsucht nach zivilisatorisch unverdorbenen<br />

Landschaften, selbst wenn für die Wege<br />

dorth<strong>in</strong> mitunter lange Autobahnfahrten <strong>in</strong> Kauf<br />

genommen werden müssen.<br />

In den abseits der großen Straßen gesuchten<br />

Kontrastlandschaften wird es als besonderer Reiz<br />

e<strong>in</strong>es Ortes empfunden, wenn e<strong>in</strong> <strong>in</strong>nerörtlicher<br />

Spaziergang durch altmodisch gepfl asterte Stra-<br />

Die meisten Hohlwege er<strong>in</strong>nern an e<strong>in</strong>e Zeit <strong>in</strong> die Vergangenheit<br />

zurückreichende Wegbenützung.<br />

ßen, verw<strong>in</strong>kelte Gässchen und über Treppenwege<br />

aus Naturste<strong>in</strong>platten führt. Wo die Routen <strong>in</strong><br />

unverbaute Gegenden führen, werden autofreie<br />

Fahrwege ohne Hartbelag oder e<strong>in</strong>stige Wirtschaftswege<br />

zwischen verwachsenen Trockenmauern<br />

als wohltuende Abwechslung erlebt.<br />

Solche alten Wege werden umso mehr geschätzt,<br />

je mehr sie <strong>in</strong> ihrer Andersartigkeit gewissermaßen<br />

wie Auswege aus dem langweilend<br />

genormten Erschließungsnetz herausführen. Dies<br />

erst recht, wenn an ihnen kulturgeschichtliche<br />

Er<strong>in</strong>nerungen an vergangene Zeiten haften. Dabei<br />

kommt es nicht so sehr auf den Nachweis e<strong>in</strong>er<br />

besonderen historischen Bedeutung an. Bereits das<br />

Flair von kultivierter Natur und naturnaher Kultur<br />

kann abseits e<strong>in</strong>er naturvergessenen Alltagswelt<br />

zum überraschenden Entdecken von „Heimat“<br />

ver helfen.<br />

3

Wege<strong>in</strong>fassung mit Trockenmauern an der e<strong>in</strong>stigen Säumerroute durch das Gargellental <strong>in</strong> Rüti.<br />

So lange solche Straßen und Wege auch <strong>in</strong><br />

Vorarl berg überall wie selbstverständlich <strong>in</strong> nächster<br />

Nähe zu fi nden waren, wurde e<strong>in</strong>er dauerhaften<br />

pfl eglichen Instandhaltung <strong>in</strong> ihrer jeweiligen<br />

Eigenart nicht viel Aufmerksamkeit<br />

geschenkt. Heute kann man bei den oft nur noch<br />

spärlich vorhandenen Relikten traditioneller<br />

Straßen und Wege mit dem Schweizer Planungsphilosophen<br />

Lucius Burckhardt h<strong>in</strong>gegen oft den<br />

E<strong>in</strong>druck bekommen: „Kulturlandschaft ist die<br />

Landschaft, <strong>in</strong> die man zu spät kommt, deren<br />

Reiz dar<strong>in</strong> besteht, dass man dar<strong>in</strong> gerade noch<br />

lesen kann, wie es e<strong>in</strong>mal war.“ 6 Das späte Erkennen<br />

der bereits entstandenen Verluste an alten<br />

Wegen und Straßen bietet immerh<strong>in</strong> noch die<br />

Chance, dass wenigstens bei den letzten Resten<br />

dieses kulturgeschichtlichen Erbes deren Erhaltung<br />

für die Nachwelt umso ernster genommen<br />

wird.<br />

4<br />

2.3 Historische Straßenbrücken<br />

Mehr als bei anderen <strong>Verkehrs</strong>bauten kommt bei<br />

Brücken das Wesen <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> durch die Überw<strong>in</strong>dung<br />

von H<strong>in</strong>dernissen symbolstark zum Ausdruck.<br />

Hier kann es besonderes Geschick erfordern,<br />

die Chancen der verkehrsgeografi schen<br />

Standortgunst zu nutzen und zugleich die Hochwassergefahren<br />

e<strong>in</strong>es Flusses so ger<strong>in</strong>g wie möglich<br />

zu halten. Durch den Bau von Brücken wurden<br />

sehr oft auch der Gang der Besiedlung und die<br />

Entwicklung von <strong>Verkehrs</strong>knoten bestimmt. Im<br />

historischen Rückblick zeigt sich das <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong><br />

wohl am deutlichsten am Beispiel Feldkirch<br />

mit dem sehr alten Brückenkopf und <strong>Verkehrs</strong>stützpunkt<br />

Heiligkreuz. Hier machte schon der<br />

842 erwähnte Name Pontilles auf das frühe Vorhandense<strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>er Illbrücke aufmerksam. Vor dem<br />

Bau der Heilig-Kreuz-Kapelle (1380) war Illbrugg

der gebräuchliche Ortsname. Diese ursprünglich<br />

den auf der Neuburg bei Koblach ansässigen<br />

Rittern von Thumb gehörende <strong>Verkehrs</strong>siedlung<br />

bestand bereits vor der Gründung der als Konkurrenz<br />

geplanten Montforterstadt. Die als „Heiligkreuzbrücke“<br />

bekannte alte Ste<strong>in</strong>bogenbrücke ist<br />

schon auf den ältesten Ansichten von Feldkirch<br />

zu sehen.<br />

Wie sehr Brückenbauten für die <strong>Verkehrs</strong>entwicklung<br />

und für den Verlauf der Straßen bestimmend<br />

wurden, ist <strong>in</strong> den anderen Lan<strong>des</strong>teilen<br />

besonders ab dem 16. Jahrhundert festzustellen.<br />

Von da an wurden auch <strong>in</strong> den Bergtälern gedeckte<br />

Holzbrücken erbaut. Von den ältesten heute vor-<br />

Die gedeckte Holzbrücke über die Subersach wurde um<br />

1830 nach Plänen von Alois Negrelli erbaut.<br />

handenen Bauten dieser Art bestanden e<strong>in</strong>ige<br />

bereits im 18. Jahrhundert, wie die Kommabrücke<br />

<strong>in</strong> Hittisau, die Gießenbrücke <strong>in</strong> Krumbach, die<br />

Weißachbrücke Sulzberg – Riefensberg, die Lasanggabrücke<br />

<strong>in</strong> Raggal und die Tannbergbrücke <strong>in</strong><br />

Lech. 7 Die um 1830 zwischen L<strong>in</strong>genau und Großdorf<br />

errichete Gschwentobelbrücke über die<br />

Subersach hat den Ruhm, von Alois Negrelli<br />

ge plant worden zu se<strong>in</strong>, der vor allem als Planer<br />

<strong>des</strong> Suezkanals zu Ehren kam.<br />

Die erste Rhe<strong>in</strong>brücke – die Tardisbrücke bei<br />

Landquart – wurde zwar schon 1529 erbaut, doch<br />

bei den anderen Flussquerungen bestand bis <strong>in</strong> die<br />

zweite Hälfte <strong>des</strong> 19. Jahrhundert nur Fährbetrieb.<br />

Erst nach dem Bau von Hochwasserschutz dämmen<br />

entstanden 1867 – 1879 13 gedeckte Holzbrücken,<br />

von denen heute die 1871 fertiggestellte Brücke<br />

Vaduz – Sevelen als letzte erhalten ist. Die anderen<br />

Übergänge wurden im 20. Jahrhundert durch<br />

Neubauten <strong>in</strong> so verschiedenartigen Ausführungen<br />

ersetzt, dass der Alpenrhe<strong>in</strong> heute für<br />

bautechnisch Interessierte geradezu e<strong>in</strong> Freilichtmuseum<br />

<strong>des</strong> Brückenbaus zu bieten hat. Zum Teil<br />

wurde das Holz abgebrochener Rhe<strong>in</strong>brücken für<br />

andere Brückenbauten verwendet. So entstanden<br />

e<strong>in</strong>zelne Lustenauer Riedbrücken 1921 aus Überresten<br />

der Widnauer Rhe<strong>in</strong>brücke, 1981 die Illbrücke<br />

bei Nenz<strong>in</strong>g nach dem Abbruch der Rhe<strong>in</strong>brücke<br />

Mäder – Kriessern. 8<br />

2.4 Aufgelassene Eisenbahntrassen<br />

Durch die Stilllegung oder Neuanlage von Eisenbahnanlagen<br />

verloren <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> bereits mehrere<br />

Bahnstrecken ihre frühere <strong>Verkehrs</strong>funktion.<br />

Da die Zeit ihrer Erbauung bereits lange, meistens<br />

sogar mehr als e<strong>in</strong> Jahrhundert, zurückliegt, s<strong>in</strong>d<br />

sie den historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen zuzurechnen.<br />

Am <strong>in</strong>teressantesten s<strong>in</strong>d die früheren Bahn trassen<br />

der Arlbergbahn zwischen Langen und Wald am<br />

Arlberg (1914 Bahnverlegung <strong>in</strong> den Wildentobeltunnel,<br />

2003 <strong>in</strong> den Blisadonatunnel), die Bregenzerwaldbahntrasse<br />

sowie die früheren Betriebsbahnstrecken<br />

der Illwerke zwischen Schruns und<br />

dem Vermunt-Stausee.<br />

Ob und mit welcher Bedeutung ungenutzte<br />

Bahnkörper erhaltungswürdig s<strong>in</strong>d, bedarf wie bei<br />

den Altstraßen der Abklärung im E<strong>in</strong>zelfall. Auch<br />

wenn die Gleisanlagen normalerweise schon ent-<br />

5

fernt s<strong>in</strong>d, sollte für die Zukunft zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t der<br />

Trassenverlauf h<strong>in</strong>länglich erkennbar bleiben. Das<br />

Hauptaugenmerk wird im Allgeme<strong>in</strong>en auf die<br />

Instandhaltung von Kunstbauten, wie vor allem<br />

von Brücken, Viadukten, Aquädukten und Tunnelstrecken<br />

gerichtet. Auf Fragen nach der weiteren<br />

Verwendung von Bahnanlagen wird an anderer<br />

Stelle (Pkt. 6) noch zurückzukommen se<strong>in</strong>.<br />

2.5 Gebäude und Zusatze<strong>in</strong>richtungen<br />

Unter allen <strong>Verkehrs</strong>e<strong>in</strong>richtungen konzentriert<br />

sich das Interesse <strong>des</strong> amtlichen Denkmalschutzes<br />

vorrangig auf historisch bedeutsame Hochbauten.<br />

Torbau der Bregenzer Oberstadt.<br />

6<br />

Dazu gehören zum Beispiel die mittelalterlichen<br />

Stadttore von Bregenz, Feldkirch und Bludenz,<br />

Hospize, Poststationen, Gaststätten, Pfer<strong>des</strong>tälle,<br />

Zollhäuser und Umschlagplätze <strong>des</strong> früheren <strong>Verkehrs</strong>,<br />

soweit solche noch vorhanden s<strong>in</strong>d. In den<br />

Inventaren <strong>des</strong> Denkmalschutzes s<strong>in</strong>d auch e<strong>in</strong>zelne<br />

der ältesten Bahnhofsgebäude erfasst, nicht<br />

berücksichtigt s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen Galerien und andere<br />

Schutzbauten, selbst wenn diese als früheste Bauten<br />

dieser Art e<strong>in</strong>e nicht ger<strong>in</strong>ge geschichtliche<br />

Bedeutung haben. Als solche s<strong>in</strong>d beispielsweise<br />

die 1902 erbaute Law<strong>in</strong>engalerie im Frattetobel<br />

zwischen Schruns und St. Gallenkirch und die<br />

1849 errichtete Mauer zum Schutz der <strong>Verkehrs</strong>siedlung<br />

Stuben zu erwähnen.<br />

Auf die vielen Naturgefahren für den Verkehr<br />

machen neben den technischen Schutzvorkehrungen<br />

auch zahlreiche Bildstöcke und Kapellen<br />

aufmerksam. Bei den an alten Hauptwegen<br />

stehenden Kirchen s<strong>in</strong>d nicht selten Darstellungen<br />

von St. Christophorus, dem Schutzpatron der<br />

Reisenden, aufgemalt. Bei manchen Kirchen, wie<br />

etwa St. Mart<strong>in</strong> <strong>in</strong> Lu<strong>des</strong>ch und St. Leonhard <strong>in</strong><br />

Bludenz-Rad<strong>in</strong>, s<strong>in</strong>d heute noch jahrhundertealte<br />

Kritzeleien von Pilgern an den Außenmauern zu<br />

sehen.<br />

Bei manchen Bauten ist die kulturgeschichtliche<br />

Bedeutung so augenfällig, wie beispielsweise<br />

beim Torbau der Bregenzer Oberstadt, sodass die<br />

Erhaltenswürdigkeit auf den ersten Blick als etwas<br />

Selbstverständliches erkannt wird. Anders verhält<br />

es sich bei unauffälligen Relikten der <strong>Verkehrs</strong>geschichte,<br />

bei denen sich die Erfahrung von Max<br />

Dvorák bestätigen lässt: „Das Ger<strong>in</strong>ge bedarf oft<br />

mehr <strong>des</strong> Schutzes als das Bedeutende“. 9<br />

3. Mangelnde Kenntnisse der Schutzwürdigkeit<br />

Bei Kulturdenkmalen <strong>des</strong> <strong>Verkehrs</strong> auf „Schutzwürdigkeiten“<br />

aufmerksam zu machen, hat wenig<br />

Wirksamkeit, wenn dazu konkrete und überzeugende<br />

Begründungen fehlen. Wo h<strong>in</strong>gegen von<br />

fundierten Expertisen ausgegangen werden kann,<br />

ist es im Spannungsfeld gegensätzlicher Interessen<br />

wesentlich leichter, die Verluste an solchen<br />

Kultur werten e<strong>in</strong>zudämmen. Das beweisen<br />

<strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> vor allem die Erfahrungen mit dem<br />

<strong>in</strong> den 1980er Jahren erarbeiteten Biotop<strong>in</strong>ventar.

Demgegenüber fehlt bis heute e<strong>in</strong> Inventar<br />

landschaftlicher Kulturwerte. Dieser Mangel wird<br />

besonders im Zusammenhang mit den Relikten<br />

der <strong>Verkehrs</strong>geschichte bewusst, für deren Schutz<br />

die Fachstellen für Denkmal- und Naturschutz<br />

wie auch für Heimatpfl ege nicht zuständig s<strong>in</strong>d.<br />

Auch andere Verwaltungsstellen zeigen <strong>in</strong> Österreich<br />

normalerweise wenig Bereitschaft, bei ihren<br />

Aufgaben der Interessenabwägung von sich aus e<strong>in</strong><br />

Augenmerk auf den Schutz von verkehrsgeschichtlichem<br />

Kulturgut zu legen. So liegt schon im<br />

„Mangel an Zuständigkeiten“ e<strong>in</strong> Hauptgrund für<br />

das mangelnde Engagement zum Erarbeiten entsprechender<br />

Dokumentationen als fundierten<br />

Argumentationshilfen.<br />

Das erklärt sich nicht nur aus der Tatsache, dass<br />

die mit „Lan<strong>des</strong>entwicklung“ befassten Stellen<br />

ihre Tagesgeschäfte nach den Prioritäten für dr<strong>in</strong>glichere<br />

Aufgaben auszurichten haben. Es fehlt vor<br />

allem auch an Impulsen von der wissenschaftlichen<br />

Forschung her. In den Forschungsfeldern<br />

von Geschichte und Geografi e ist die historischgeografi<br />

sche Lan<strong>des</strong>kunde seit langem an den<br />

Rand gedrängt. E<strong>in</strong>e Folge davon ist, dass auch zur<br />

historischen <strong>Verkehrs</strong>geografi e <strong>Vorarlberg</strong>s nur<br />

wenige kle<strong>in</strong>räumig konkretisierte Arbeiten vorliegen.<br />

Auch die Archäologie verhielt sich <strong>in</strong><br />

<strong>Vorarlberg</strong> bei der Altstraßenforschung sehr<br />

zurückhaltend, wenn Anreize unter dem Stichwort<br />

„römisch“ fehlten.<br />

Der Satz, dass Unwissenheit nicht vor Strafe<br />

schützt, kann unter diesen Umständen so verstanden<br />

werden, dass die Unwissenheit nicht vor der<br />

„Strafe“ <strong>des</strong> Verlustes an verkehrsgeschichtlichem<br />

<strong>Kulturerbe</strong> schützt. Mit Unkenntnis der Schutzwürdigkeit<br />

ist es jedenfalls leicht gemacht, die<br />

Zerstörung erhaltenswerter historischer <strong>Verkehrs</strong>anlagen<br />

fortzusetzen.<br />

In den anderen Bun<strong>des</strong>ländern stellt sich die<br />

Situation ähnlich dar. In der Schweiz gelang es<br />

h<strong>in</strong>gegen auf der Grundlage e<strong>in</strong>es Bun<strong>des</strong>auftrags<br />

an die Universität Bern, <strong>in</strong>nerhalb von zwanzig<br />

Jahren e<strong>in</strong> umfassen<strong>des</strong> Inventar historischer <strong>Verkehrs</strong>wege<br />

zu erstellen. Die Forschungsergebnisse<br />

<strong>des</strong> IVS (Inventar historischer <strong>Verkehrs</strong>wege der<br />

Schweiz) s<strong>in</strong>d sehr detailliert dokumentiert. Nach<br />

der Erfüllung <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>auftrags zum Jahresende<br />

2003 übernahm die neu gegründete Fachstelle<br />

ViaStoria als Zentrum für <strong>Verkehrs</strong>geschichte<br />

an der Universität Bern die Fortführung e<strong>in</strong>schlä-<br />

giger Forschungs- und Koord<strong>in</strong>ationsaufgaben.<br />

Über die thematischen Schwerpunkte orientiert<br />

die seit 2002 ersche<strong>in</strong>ende Zeitschrift Wege und<br />

Geschichte.<br />

Das Kennenlernen der <strong>in</strong> der Schweiz bereits<br />

weit fortgeschrittenen Forschungen zur <strong>Verkehrs</strong>geschichte<br />

und zur Erhaltung <strong>des</strong> verkehrsgeschichtlichen<br />

<strong>Kulturerbe</strong>s könnte dazu anregen,<br />

Aufgaben dieser Art auch <strong>in</strong> Österreich mehr als<br />

bisher ernst zu nehmen.<br />

4. Anhaltende Verluste an Kulturwerten<br />

Im Rahmen von Bestandsaufnahmen zur Realisierung<br />

<strong>des</strong> <strong>Vorarlberg</strong>er Wanderwegekonzeptes<br />

wurde immer wieder festgestellt, dass sehr viele<br />

alte Wege, die beispielsweise im Katasterplan von<br />

1857 e<strong>in</strong>getragen waren, heute nicht mehr vorhanden<br />

s<strong>in</strong>d. Zumeist verschwanden sie im Zuge von<br />

Ausbauten <strong>des</strong> Straßennetzes. E<strong>in</strong> Großteil der<br />

e<strong>in</strong>stigen ländlichen Wirtschaftswege g<strong>in</strong>g durch<br />

Nutzungsänderungen verloren und ist heute überbaut<br />

oder überwachsen. Von den früheren Erschließungen<br />

der Hanglagen s<strong>in</strong>d oft immerh<strong>in</strong> noch<br />

Hohlwege vorhanden, die aber zum Teil ebenfalls<br />

dem Verfall preisgegeben s<strong>in</strong>d. Durch diese Entwicklung<br />

wurde <strong>in</strong> den Naherholungsgebieten e<strong>in</strong><br />

früher attraktives Netz von Spazier- und Wanderwegen<br />

stark beschnitten.<br />

Auch wenn manche <strong>Verkehrs</strong>anlagen nach e<strong>in</strong>er<br />

geänderten Verwendung im Wesentlichen erhalten<br />

blieben, war der neue Gebrauch manchmal mit<br />

verunstaltenden Anpassungen verbunden. Dass<br />

die dadurch entstandenen Abwertungen <strong>des</strong><br />

Ersche<strong>in</strong>ungsbil<strong>des</strong> nicht immer unerlässlich<br />

waren, beweist das Beispiel der Wäldletobelbrücke<br />

<strong>in</strong> Klösterle. Diese 1882-83 erbaute Eisenbahnbrücke<br />

galt von Anfang an als e<strong>in</strong>e der besonderen<br />

Sehenswürdigkeiten der Arlbergbahn. Das war<br />

anlässlich der Eröffnung der Bahn im Jahre 1884<br />

auch e<strong>in</strong> Grund, dass der „Hofzug“ dort anhielt,<br />

um Kaiser Franz Josef die Besichtigung auf<br />

e<strong>in</strong>er eigens hergestellten Treppe zu ermöglichen.<br />

Diese wurde <strong>in</strong>zwischen als „Kaiserstiege“<br />

bekannt.<br />

Nach der im Jahre 2003 erfolgten Verlegung der<br />

Bahnstrecke Langen – Klösterle <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en neuen<br />

Lehnentunnel wurde die Bahnbrücke zur Zufahrt<br />

für e<strong>in</strong>en mit Kraftfahrzeugen befahrbaren<br />

7

E<strong>in</strong> letzter Rest der historischen Walgaustraße zwischen<br />

Göfi s-Pfi tz und Schwarzem See <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Auf nahme von<br />

2004.<br />

Rettungszugang umgestaltet. Dabei wurde dieser<br />

Teil der historischen Trasse ohne echte Notwendigkeit<br />

mit Asphaltbelag und Straßenleitplanken<br />

versehen, wie sie an Autobahnen gebräuchlich<br />

s<strong>in</strong>d. Dieses Beispiel von technischer Überperfektionierung<br />

und ästhetisch unbedachter „Adaptierung“<br />

gibt nun immerh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Anlass, ganz<br />

allgeme<strong>in</strong> mehr als bisher über den Umgang mit<br />

verkehrsgeschichtlichen Kulturdenkmalen nachzudenken<br />

und für die Zukunft Konsequenzen zu<br />

ziehen.<br />

8<br />

Durch den Bau e<strong>in</strong>er Forststraße wurde dieses Bodendenkmal<br />

völlig zerstört (Aufnahme 2008).<br />

Das oben abgebildete Wegstück kann bewusst<br />

machen, dass die Zerstörung e<strong>in</strong>es historischen<br />

<strong>Verkehrs</strong>weges für Laien auf den ersten Blick<br />

nicht immer sehr auffällig se<strong>in</strong> muss. Im l<strong>in</strong>ken<br />

Bild lassen immerh<strong>in</strong> schon wenige freigelegte<br />

Ste<strong>in</strong>platten die Pfl asterung der e<strong>in</strong>stigen Walgaustraße<br />

erkennen, die größtenteils nur von e<strong>in</strong>er<br />

dünnen Erdschicht zugedeckt war. E<strong>in</strong>e rechtzeitige<br />

und ausreichende Dokumentation zur<br />

frühe ren Bedeutung dieses relativ gut erhaltenen<br />

Relikts hätte <strong>des</strong>sen Zerstörung vielleicht verh<strong>in</strong>dern<br />

können.

In Feldkirch wurde die jahrhundertealte Straßenverb<strong>in</strong>dung zwischen Stadtfriedhof und Elendbild (obere Aufnahme<br />

2002) vor allem als idyllischer Spazierweg geschätzt. Sie wurde im Zuge <strong>des</strong> Bahnhofumbaus mehr als nötig zerstört<br />

und konnte auch durch e<strong>in</strong>e Neuanlage (untere Aufnahme von 2007) <strong>in</strong> ihrer Eigenart nicht ersetzt werden.<br />

9

Die 1882–83 erbaute Wäldletobelbrücke war der Stolz der Bahnbau<strong>in</strong>genieure und diente bis zur Verlegung der Gleisanlagen<br />

<strong>in</strong> den Blisadonatunnel fast 120 Jahre dem Arlbergverkehr (Bild oben um 1895 nach Ölbild von Alois Sporeni).<br />

Beim Umbau der Wäldletobelbrücke zu e<strong>in</strong>er Tunnelzufahrt (Aufnahme 2007) wurde auf die besondere Schutzwürdigkeit<br />

dieses Kulturdenkmals offensichtlich völlig vergessen.<br />

10

5. Chancen der Erhaltungsnutzung<br />

Alles pfl egliche Bewahren von Kulturgut ist mit<br />

Kosten verbunden. Daher gilt für das <strong>Kulturerbe</strong><br />

der <strong>Verkehrs</strong>geschichte dasselbe wie für anderes<br />

Erbe der Vergangenheit: Wenn vom Schutz ke<strong>in</strong><br />

Nutzen erwartet werden kann, ist auch nicht mit<br />

nennenswertem Engagement zu rechnen. Bei den<br />

Fragen nach der Zukunft alter Wege, Straßen und<br />

Bahnanlagen gibt es immerh<strong>in</strong> Wahlmöglichkeiten.<br />

Am häufi gsten und schonendsten ist die<br />

Verwendung für kulturgeschichtlich akzentuierte<br />

Wanderangebote. Zur Nutzung dieser Möglichkeit<br />

enthält das <strong>Vorarlberg</strong>er Wanderwegekonzept<br />

unter Punkt 2.7 die Zielsetzung: Es ist zu erkunden,<br />

wo historisch bedeutsame Wegführungen<br />

bestehen, wie diese <strong>in</strong> ihrer Eigenart erhalten und<br />

<strong>in</strong> das Wanderwegenetz aufgenommen werden<br />

können. 10 Da bei den Erlebnis<strong>in</strong>teressen der Wanderer<br />

die kulturgeschichtlichen Qualitäten <strong>in</strong>zwischen<br />

an Bedeutung gewonnen haben, wurde<br />

darauf <strong>in</strong> den vergangenen Jahren mehr als bisher<br />

Bedacht genommen. Dies geschah <strong>in</strong> Form von<br />

Wanderfühern sowohl mit Routenvorschlägen für<br />

Tages- und Halbtagswanderungen 11 als auch im<br />

Zusammenhang mit Konzeptionen für regionale<br />

und überregionale Hauptrouten, die Reaktivierung<br />

alter Fernpilgerwege <strong>in</strong>begriffen. 12<br />

Dabei konnte zugleich die Chance genutzt werden,<br />

bei Gebirgsübergängen historische Säumersteige<br />

e<strong>in</strong>zubeziehen. So führt zum Beispiel e<strong>in</strong><br />

zwischen dem Kle<strong>in</strong>walsertal und dem Rhe<strong>in</strong>tal<br />

quer durch <strong>Vorarlberg</strong> verlaufender Kulturweg<br />

über das Starzeljoch und das Furkajoch. Die <strong>in</strong>ter-<br />

Zur Ausgestaltung <strong>des</strong> überregionalen „Arlbergwegs“ wird die Chance genutzt, den <strong>in</strong> Passnähe wiederentdeckten<br />

gepfl asterten Saumweg archäologisch zu untersuchen und <strong>in</strong> die Wanderroute e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />

11

nationale Via Alp<strong>in</strong>a überquert zwischen Hochtannberg<br />

und Großem Walsertal den Schadonapass,<br />

zwischen Prättigau und Gargellen das St.<br />

Antönier Joch. Die das Montafon mit dem Veltl<strong>in</strong><br />

verb<strong>in</strong>dende Via Valtell<strong>in</strong>a folgt der alten Säumerroute<br />

über das Schlapp<strong>in</strong>er Joch, <strong>in</strong> Graubünden<br />

über den Scalettapass und Bern<strong>in</strong>anpass. Am<br />

Arlberg bietet sich die Gelegenheit, zwischen<br />

Rauz und St. Christoph e<strong>in</strong> Teilstück <strong>des</strong> wieder<br />

entdeckten spätmittelalterlichen Saumwegs zu<br />

e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>teressanten Teilstück <strong>des</strong> Arlbergwegs als<br />

überregionaler Wander- und Pilgerroute zu<br />

machen.<br />

Bei aufgelassenen Eisenbahntrassen stellen sich<br />

zur weiteren Verwendung vor allem dreierlei Möglichkeiten<br />

zur Wahl. Die erste Variante ist der<br />

Betrieb e<strong>in</strong>er Museumsbahn, wie dies im Bregenzerwald<br />

zwischen Bezau und Schwarzenberg<br />

bereits geschieht. Andere alte Bahnstrecken können<br />

als Rad- und Fußwege genutzt werden. Dabei<br />

s<strong>in</strong>d vorhandene Kunstbauten und andere Zusatze<strong>in</strong>richtungen<br />

als Bereicherungen der Gesamtattraktivität<br />

willkommen. Im Klostertal s<strong>in</strong>d zwischen<br />

Langen und Wald am Arlberg zwei ehemalige<br />

Bahntrassen <strong>in</strong> den bereits erwähnten Arlbergweg<br />

<strong>in</strong>tegriert. Im Montafon verläuft der<br />

regionale Illweg zwischen St. Gallenkirch und<br />

Partenen auf dem Bahndamm der früheren<br />

Betriebsbahn der Illwerke. Im Bregenzerwald kann<br />

die Trasse der Bregenzerwaldbahn zwischen<br />

Andelsbuch und Doren-Bozenau <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e von<br />

Schoppernau bis zum Bodensee führende Hauptroute<br />

e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />

Wo e<strong>in</strong>e Nutzung für Zwecke der Naherholung<br />

oder <strong>des</strong> Tourismus mit schwer lösbaren Problemen<br />

verbunden ist, bietet sich zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t die<br />

Möglichkeit, ungenutzte Bahntrassen der Rückeroberung<br />

durch die Natur zu überlassen. Wie das<br />

Beispiel Bregenzerwaldbahn im Schluchtbereich<br />

zwischen Rotachmündung und Kennelbach zeigt,<br />

kann e<strong>in</strong>e solche Variante zum<strong>in</strong><strong>des</strong>t unter den<br />

Aspekten e<strong>in</strong>es wirksamen Naturschutzes e<strong>in</strong><br />

Gew<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>. Das schließt nicht aus, dass auf den<br />

alten Trassen Pfade für die „stille Erholung“ angeboten<br />

werden.<br />

Um die als Kulturgut erhaltenswerten Bahnanlagen<br />

noch rechtzeitig vor dem totalen Verfall zu<br />

retten, empfi ehlt Lothar Beer für die Trasse der<br />

Bregenzerwaldbahn die Erarbeitung e<strong>in</strong>es Gesamtkonzeptes.<br />

13<br />

12<br />

6. Grundlagenarbeiten als Orientierungshilfen<br />

Zum Erhalten von historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen<br />

und für die fallweise erforderlichen Instand setzungs<br />

arbeiten s<strong>in</strong>d nicht immer genaue Kenntnisse<br />

der ursprünglichen kulturgeschichtlichen<br />

Bedeutung erforderlich. E<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum an Wissen<br />

über die früheren Funktionen ist jedoch zur<br />

Begründung von kostenaufwändigen Instandhaltungsmaßnahmen<br />

notwendig. Solche Kenntnisse<br />

können auch Fehle<strong>in</strong>schätzungen vermeiden<br />

helfen. Das mag zwar gelegentlich e<strong>in</strong> Abschiednehmen<br />

von e<strong>in</strong>em „Römerweg“ oder „Knappensteig“<br />

zur Folge haben, wenn man sich mit nicht<br />

haltbaren Vermutungen vorschnell zu derlei<br />

Bezeichnungen hatte verleiten lassen. Umgekehrt<br />

können das Studium von Geschichtsquellen und<br />

archäologische Untersuchungen Altstraßen entdecken<br />

helfen, deren Verlauf <strong>in</strong> Vergessenheit<br />

geraten ist.<br />

Für die öffentliche Hand ist es freilich grundsätzlich<br />

von Belang, wenn sich Aufwendungen für<br />

die Erhaltung von Kulturdenkmalen mit nachvollziehbaren<br />

Begründungen rechtfertigen lassen.<br />

Derzeit verfügen die meisten Geme<strong>in</strong>den über<br />

ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>igermaßen fundierten Orientierungshilfen,<br />

die es erlauben würden, wenigstens die aus<br />

Unkenntnis fortschreitenden Zerstörungen oder<br />

störende Veränderungen schutzwürdiger Zeugnisse<br />

der <strong>Verkehrs</strong>kultur zu unterb<strong>in</strong>den. Dazu<br />

könnte e<strong>in</strong>e lan<strong>des</strong>weite Inventarisierung historischer<br />

<strong>Verkehrs</strong>wege e<strong>in</strong>e wertvolle Hilfe se<strong>in</strong>.<br />

Auf die dazu erforderlichen Vorarbeiten und zu<br />

methodischen Fragen wurden bereits von verschiedenen<br />

Seiten Überlegungen angestellt und<br />

Erfahrungen gewonnen. Darauf bezieht sich auch<br />

e<strong>in</strong> 2004 im Jahrbuch <strong>des</strong> <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>museumsvere<strong>in</strong>s<br />

erschienener Beitrag, der e<strong>in</strong>en<br />

ersten Überblick vermitteln will. 14<br />

7. Maßnahmen zur pfl eglichen Erhaltung<br />

Bei den für Wanderrouten genutzten alten Wegen<br />

und Straßen kommt es im Wesentlichen auf dieselbe<br />

Betreuung wie bei anderen Spazier- und<br />

Wanderwegen an. Über die damit verbundenen<br />

Aufgaben <strong>in</strong>formiert das vom Amt der Lan<strong>des</strong>regierung<br />

2005 herausgegebene Handbuch Wander-<br />

Wege-Service. 15

Zu den wichtigsten laufenden Arbeiten gehören<br />

funktionsfähige Wasserableitungen und Rückschnitte<br />

von Bewuchs. Oft wird unterschätzt, <strong>in</strong><br />

wie kurzer Zeit defekte Wasserableitungen und<br />

am Wegrand aufwachsende Bäume selbst stabil<br />

ausgeführtes Mauerwerk brüchig werden lassen<br />

können. Solange die jährlich anfallenden Instandhaltungsarbeiten<br />

regelmäßig vorgenommen<br />

werden, hält sich der Arbeitsaufwand normalerweise<br />

<strong>in</strong> bescheidenen Grenzen. Vernachlässigung<br />

über lange Zeit kann h<strong>in</strong>gegen aufwendige Instandsetzungen<br />

erforderlich machen.<br />

Die Wegmacher früherer Zeiten hatten oft geradezu<br />

e<strong>in</strong>e Kunst entwickelt, Fahrstraßen und<br />

Fußwege mit e<strong>in</strong>fachen Mitteln, aber <strong>in</strong> haltbaren<br />

Ausführungen zu befestigen. Dies geschah zumeist<br />

mit verschiedenen Arten von Pfl asterungen oder<br />

durch den Bau von Trockenmauern zum Stabilisieren<br />

von Böschungen wie auch als E<strong>in</strong>fassungen<br />

zur Lenkung <strong>des</strong> Viehtriebs und zum Vermeiden<br />

von Flurschäden. Nicht selten s<strong>in</strong>d die Pfl asterungen<br />

und Mauern selbst nach mehr als e<strong>in</strong>em<br />

Jahrhundert noch <strong>in</strong> tadellosem Zustand.<br />

Mit Pfl asterungen von Straßen wird <strong>in</strong> alten<br />

Ortszentren heute noch mehr als früher e<strong>in</strong><br />

ansprechen<strong>des</strong> historisches Ambiente betont. Für<br />

Instandsetzungsarbeiten s<strong>in</strong>d zum Glück die nötigen<br />

handwerklichen Kenntnisse noch nicht verloren<br />

gegangen<br />

Anders verhält es sich bei Trockenmauern.<br />

Häufi g entstanden daran Schäden durch Verwitterung,<br />

Rutschungen, Wurzelsprengungen oder auch<br />

durch Nutzungsänderungen, Planierungen,<br />

Asphaltaufbr<strong>in</strong>gung und neue Straßenbauten. Das<br />

Trockenmauern am historischen Rieseweg <strong>in</strong> Röthis nach der 2004 begonnenen Wiederherstellung.<br />

13

Ausmaß solcher Verluste und die Schutzwürdigkeit<br />

<strong>des</strong> Vorhandenen wurden <strong>in</strong> der Schweiz vor<br />

allem durch das 1985-2003 erarbeitete Inventar<br />

historischer <strong>Verkehrs</strong>wege der Schweiz bewusst. 16<br />

Diese Grundlagenarbeit gab den Anstoß, im<br />

Rahmen kommunaler Konzepte der weiteren<br />

schleichenden Zerstörung agrargeschichtlich<br />

beachtenswerter Elemente der Kulturlandschaft<br />

entgegenzuwirken. Dazu bedurfte es aber auch auf<br />

örtlicher Ebene e<strong>in</strong>er entsprechenden Bewusstse<strong>in</strong>sbildung<br />

und der Konkretisierung <strong>des</strong> Handlungsbedarfs,<br />

wie dies zum Beispiel <strong>in</strong> den Schweizer<br />

Rhe<strong>in</strong>talgeme<strong>in</strong>den Grabs 17 und Trimmis 18<br />

geschah. Hier wurden nach der Erarbeitung von<br />

Trockenmauer<strong>in</strong>ventaren sehr umfangreiche<br />

Instandsetzungsarbeiten begonnen. Dabei ist<br />

neben dem ästhetischen Gew<strong>in</strong>n auch der Wert<br />

von Trockenmauern als Kle<strong>in</strong>biotope mitbedacht.<br />

Die meisten dieser Erneuerungsarbeiten wurden<br />

von der öffentlichen Hand und verschiedenen<br />

Stiftungen gefördert, wobei an den Arbeiten im<br />

Gelände Zivildienstleistende beteiligt waren. 19<br />

Instandsetzungsarbeiten an Trockenmauern<br />

erfolgten vere<strong>in</strong>zelt auch <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> mit Unterstützung<br />

<strong>des</strong> Naturschutzfonds, zum Teil auch<br />

unter Beteiligung <strong>des</strong> Arbeitsmarktservice mit<br />

E<strong>in</strong>satz von arbeitslosen Jugendlichen unter fachkundiger<br />

Anleitung. Erfahrungen mit e<strong>in</strong>em verhältnismäßig<br />

umfangreichen Projekt zur Sanierung<br />

alter Wege im Bereich e<strong>in</strong>es Rebbergs werden<br />

seit 2003 <strong>in</strong> Röthis gewonnen. Die <strong>in</strong> den<br />

vergangenen Jahren zu beobachtende Renaissance<br />

im Bau von Trockenmauern lässt hoffen, dass nun<br />

auch die weith<strong>in</strong> verloren gegangenen Fachkenntnisse<br />

wieder zurückgewonnen werden können.<br />

8. Beachtenswerte Neubauten<br />

Nicht wenige der heute als schützenswert geltenden<br />

Altbauten <strong>des</strong> Straßen- und Eisenbahnnetzes<br />

wurden zur Zeit ihrer Entstehung<br />

ke<strong>in</strong>eswegs als Bereicherungen der Landschaft<br />

empfunden. Das beste Beispiel dafür ist die Arlbergbahn,<br />

bei der im Eröffnungsjahr 1884 die <strong>in</strong><br />

die Berghänge gerissenen Landschaftswunden<br />

wesentlich auffälliger waren als die bautechnischen<br />

Sehenswürdigkeiten.<br />

Bei den Straßenbauten <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts war<br />

bis <strong>in</strong> die 1960er Jahre schon aus Sparsamkeits-<br />

14<br />

gründen fast überall e<strong>in</strong> Bemühen um landschaftsangepasste<br />

Trassenführungen zu erkennen.<br />

Bei den notwendig gewordenen Ausbauten der im<br />

19. Jahrhundert entstandenen „Kunststraßen“ war<br />

es allerd<strong>in</strong>gs unvermeidlich, dass deren historische<br />

Substanz größtenteils unkenntlich wurde.<br />

Wo Trassenverlegungen erfolgten, blieben oft noch<br />

Teilstrecken der ältesten Straßenbauten nahezu <strong>in</strong><br />

der ursprünglichen Ausführung erhalten, wie etwa<br />

bei der Bregenzer Klause, zwischen Hohenems<br />

und Götzis sowie zwischen Rauz und St. Christoph,<br />

Bei den Brückenbauten wurden <strong>in</strong> der ersten<br />

Hälfte <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts beachtenswerte neue<br />

Maßstäbe mit Bauwerken aus Stahlbeton gesetzt.<br />

Von diesen ist die 1933-36 entstandene Tannbergbrücke<br />

<strong>in</strong> Schröcken am bekanntesten.<br />

Zum unbestrittenen Schaustück Nr. 1 <strong>des</strong><br />

modernen Brückenbaus wurde die 1965-68 errichtete<br />

Hochbrücke von L<strong>in</strong>genau mit 210 Metern<br />

Bogenspannweite. Besondere Herausforderungen<br />

stellte der fortgesetzte Ausbau der Flexenstraße<br />

mit neuen Galerien. Dabei war mit viel Geschick<br />

auf die Erhaltung der charakteristischen Eigenart<br />

zu achten.<br />

Bis zur Mitte der 60er Jahre verraten die Straßenbauten<br />

e<strong>in</strong> Bemühen um Anpassung an die<br />

Landschaft mit der Charakteristik e<strong>in</strong>er „Ästhetik<br />

der Sparsamkeit“. In den folgenden Jahren wurden<br />

die Straßenplanungen neben den Anpassungszwängen<br />

e<strong>in</strong>er rasant zunehmenden Motorisierung<br />

weitgehend von zeitbed<strong>in</strong>gten Baumoden<br />

bestimmt, durch die nicht wenige Straßenanlagen<br />

<strong>in</strong> störungsempfi ndlichen Landschaften als Fremdkörper<br />

auffallen. Dabei wurden etliche Brückenbauten<br />

– zum Beispiel <strong>in</strong> der Felsenau bei Feldkirch<br />

oder die Kehrenbrücken <strong>in</strong> Übersaxen und<br />

Schröcken – zu Zeugnissen e<strong>in</strong>es Zeitgeistes, bei<br />

dem das Zurschaustellen technischer Neuerungen<br />

wichtiger genommen wurde als das bisher<br />

gewohnte Bemühen um e<strong>in</strong> Harmonieren mit dem<br />

Landschaftsbild.<br />

Trotz <strong>des</strong> auffälligen Mangels an qualitätsbetonter<br />

„<strong>Verkehrs</strong>kultur“ fehlt es auch unter den<br />

neuen <strong>Verkehrs</strong>bauten nicht an Beispielen überzeugender<br />

Architektur. Solche Positivbeispiele<br />

s<strong>in</strong>d am häufi gsten bei Brückenbauten zu fi nden.<br />

Vermutlich gel<strong>in</strong>gt es bei weiteren Neubauten vor<br />

allem durch Wettbewerbe, e<strong>in</strong>e baukünstlerische<br />

Kreativität zu fördern, die auch künftig zu zeitgemäßen<br />

Bereicherungen der Kulturlandschaft

eiträgt. Vor allem müssten schon im kle<strong>in</strong>en die<br />

vielen Chancen für e<strong>in</strong>en landschaftsschonenden<br />

Wegebau genutzt werden, die <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den<br />

aber noch immer zu wenig erkannt s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />

Grund mehr, dass auf die Möglichkeiten entsprechend<br />

aufmerksam gemacht wird, wie dies schon<br />

bei früheren Gelegenheiten geschehen ist. 20<br />

9. Mangelnde Rücksicht auf verkehrsgeschichtliches<br />

<strong>Kulturerbe</strong> bei Bauprojekten<br />

Das <strong>Vorarlberg</strong>er Baugesetz enthält im § 17<br />

Bestimmungen zum Schutz <strong>des</strong> Orts- und Landschaftsbil<strong>des</strong>,<br />

die jedoch sehr allgeme<strong>in</strong> formuliert<br />

s<strong>in</strong>d. 21 Bei den im Abs. 2 enthaltenen Rücksichtnahmepfl<br />

ichten ist bei e<strong>in</strong>em bewilligungspfl ichtigen<br />

Vorhaben gemäß Erläuterung 22 „zu prüfen,<br />

ob das Bauwerk (oder die sonstige Anlage) sich <strong>in</strong><br />

das Landschafts- oder Ortsteilbild, dem das Bauwerk<br />

(oder die sonstige Anlage) zuzuordnen ist<br />

und das e<strong>in</strong>e erhaltenswerte Charakteristik aufweist,<br />

e<strong>in</strong>fügt oder ihm auf andere Art gerecht<br />

wird.“ Die Charakteristik gelte jedenfalls dann als<br />

erhaltenswert, „wenn es durch Objekte von kulturhistorisch<br />

oder architektonischem Wert – z.B.<br />

Klöster, Kirchen, Ensembles oder <strong>in</strong> Fachkreisen<br />

der Architektur anerkannte Bauwerke – geprägt<br />

wird. Darüber h<strong>in</strong>aus kann e<strong>in</strong> Ortsbild, das<br />

nicht durch die genannten Objekte geprägt wird,<br />

auch aus anderen Gründen erhaltenswert se<strong>in</strong>,<br />

z.B. weil es e<strong>in</strong>e ausgewogene gestalterische<br />

Charakteristik aufweist.“ Wie man sieht, steht<br />

hier die Rücksichtnahme auf vorhandene „Bauwerke“<br />

so sehr im Vordergrund, dass es leicht<br />

gemacht ist, auf andere landschaftliche Kulturwerte<br />

wie die von historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen zu<br />

vergessen.<br />

Dies gilt noch mehr für das Gesetz über Naturschutz-<br />

und Landschaftsentwicklung. 23 Hier werden<br />

unter den Zielen von § 2 Abs. 3 „wichtige<br />

landschaftsgestaltende Elemente“ nur als „Naturwerte<br />

von besonderer Bedeutung“ berücksichtigt.<br />

Somit kann auch bei den unter § 33 genannten<br />

bewilligungspfl ichtigen Vorhaben der Schutz von<br />

kulturgeschichtlich bedeutsamen Landschaftselementen<br />

derzeit noch weitgehend unberücksichtigt<br />

bleiben.<br />

Wie überall spiegelt sich <strong>in</strong> der Gesetzgebung<br />

erkannter oder nicht erkannter Handlungsbedarf.<br />

So ist immer e<strong>in</strong> weiterentwickeltes Problembewusstse<strong>in</strong><br />

nötig, bis auch den bislang nicht<br />

erkannten Erfordernissen Rechnung getragen wird.<br />

Dies gilt im Blick auf die pfl egliche Erhaltung von<br />

historischen <strong>Verkehrs</strong>wegen auch im Rahmen<br />

e<strong>in</strong>er zeit gemäßen Weiterentwicklung von örtlichen<br />

und überörtlichen Entwicklungszielen.<br />

10. Handlungsbedarf im Rahmen der<br />

Ortsentwicklung<br />

Zum Teil mag es an Defi ziten <strong>in</strong> der Ausbildung<br />

von Ortsplanern liegen, dass im Rahmen von<br />

Ortsplanungen, Maßnahmen zur Dorferneuerungen<br />

und anderen Konzepten zur Geme<strong>in</strong>deentwicklung<br />

auf den Kulturgüterschutz allzu oft<br />

vergessen wird. Da der Bedeutung historischer<br />

<strong>Verkehrs</strong>wege bisher auch auf überörtlichen Ebenen<br />

wenig Beachtung geschenkt wurde, wird das<br />

Problem der Vernachlässigung <strong>in</strong> diesem Bereich<br />

erst recht spürbar. Auf dieses <strong>in</strong> ganz Österreich<br />

feststellbare Manko hat Wolfang Schwarzelmüller<br />

bereits 1987 aufmerksam gemacht. Er erkannte<br />

auch und gerade im Rahmen der Dorferneuerung<br />

die Chance, Kulturdenkmale der <strong>Verkehrs</strong>geschichte,<br />

„für deren Unter-Schutz-Stellung und<br />

Bewahrung es <strong>in</strong> Österreich ke<strong>in</strong> ausreichen<strong>des</strong><br />

Rechts<strong>in</strong>strumentarium gibt, im Wege e<strong>in</strong>er freiwilligen<br />

Selbstb<strong>in</strong>dung der Geme<strong>in</strong>de oder e<strong>in</strong>er<br />

Zusammenlegungsgeme<strong>in</strong>schaft zu retten“ 24<br />

Maßnahmen <strong>in</strong> dieser Richtung erfordern allerd<strong>in</strong>gs<br />

M<strong>in</strong><strong>des</strong>tkenntnisse über die vorhandenen<br />

und gefährdeten Wege und Bauwerke und setzen<br />

e<strong>in</strong> entsprechen<strong>des</strong> Problemverständnis <strong>in</strong> der<br />

Öffentlichkeit voraus. Hierfür wären fundierte<br />

Grundlagenarbeiten auf örtlicher und überörtlicher<br />

Ebene e<strong>in</strong>e wertvolle Voraussetzung. Bei<br />

den hiefür nötigen Initiativen kommt es allerd<strong>in</strong>gs<br />

trotz der gebotenen Dr<strong>in</strong>glichkeit nicht auf übereilte<br />

Aktionen, sondern auf fachlich über zeugende<br />

Vorarbeiten an.<br />

15

1 Zit. bei Walter Strolz, Heideggers Denken und die<br />

heimatliche Überlieferung. In: Montfort, 1984, H. 1,<br />

S. 63.<br />

2 Denkmalschutzgesetz § 1 Abs. 2, BGBl I Nr. 170/I<br />

1999.<br />

3 Wolfgang Schwarzelmüller, Kulturgüterschutz als<br />

Beitrag zur umfassenden Ortserneuerung und Landschaftserhaltung<br />

am Beispiel historischer <strong>Verkehrs</strong>wege,<br />

Reihe „extras“ Nr. 18 <strong>des</strong> Instituts für Raumplanung<br />

und Agrarische Operationen der Universität<br />

für Bodenkultur, Wien 1987, S. 24.<br />

4 Erich Bierhals, Die falschen Argumente? – Naturschutz-Argumente<br />

und Naturbeziehung. In: Landschaft<br />

+ Stadt, 1984, 16, S. 117-126.<br />

5 Raumplanungsgesetz LGBl. Nr. 42/2007.<br />

6 Lucius Burckhardt, Landschaft ist transitorisch. – Zur<br />

Dynamik der Kulturlandschaft. In: Topos, H.6, 1994,<br />

S. 44.<br />

7 Dehio-Handbuch <strong>Vorarlberg</strong>, Wien 1983.<br />

8 Dehio-Handbuch (wie Anm. 7), S. 307 und 327.<br />

9 Max Dvorák, Katechismus der Denkmalpfl ege, Wien<br />

1915, S. 24.<br />

10 Amt der <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>regierung, Wanderwege-<br />

Konzept <strong>Vorarlberg</strong>, Bregenz 1995, S. 22; Regionale<br />

Wanderwegekonzepte – Leitl<strong>in</strong>ien für die Erarbeitung<br />

und Realisierung, Bregenz 1999, S. 7.<br />

11 Helmut Tiefenthaler, Wege <strong>in</strong> die Vergangenheit <strong>in</strong><br />

<strong>Vorarlberg</strong>, Innsbruck 2005 sowie Wege <strong>in</strong> die Vergangenheit<br />

im Alpenrhe<strong>in</strong>tal, Innsbruck 2007.<br />

12 Zusammenfassender Überblick bei Helmut Tiefenthaler,<br />

Weitwanderwege durch <strong>Vorarlberg</strong>, In: Montfort<br />

2005, H. 4, S. 363-380.<br />

13 Lothar Beer, E<strong>in</strong>e Bahn im Rhythmus der Zeit, Die<br />

Geschichte der Bregenzerwaldbahn-Museumsbahn,<br />

Hard 2007, S. 188.<br />

14 Helmut Tiefenthaler, Historische <strong>Verkehrs</strong>wege <strong>in</strong><br />

<strong>Vorarlberg</strong> – Handlungsbedarf zur pfl eglichen Erhaltung.<br />

In: Jahrbuch <strong>des</strong> <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>museumsvere<strong>in</strong>s<br />

2004, Bregenz 2005, S. 119-137.<br />

15 Amt der <strong>Vorarlberg</strong>er Lan<strong>des</strong>regierung, WanderWege-<br />

Service – Handbuch für die Anlage und Betreuung<br />

von Wanderwegen, Bregenz 2005.<br />

16 Andriu Maissen, Die agrarische <strong>Verkehrs</strong><strong>in</strong>frastruktur<br />

– vielfältig geschützt und doch stark gefährdet. In:<br />

Wege und Geschichte, Hg. ViaStoria, Bern, 2005/1,<br />

S. 21-25.<br />

17 Röbi Küng, Trockenmauern am Grabserberg. Entwicklung<br />

und Bedeutung e<strong>in</strong>es verzweigten <strong>Verkehrs</strong>netztes<br />

<strong>in</strong> den Zeiten vor dem Straßenbau. In: Werdenberger<br />

Jahrbuch 1998, S. 130-138.<br />

18 Amt für Natur und Landschaft, Regionales Vernetzungskonzept<br />

Trimmis, Chur 2002-04.<br />

19 Hans Jakob Reich, Alte Kulturlandschaft gepfl egt. In:<br />

Werdenberger & Obertoggenburger, 31.8.2007.<br />

16<br />

20 E<strong>in</strong> gutes Beispiel ist die Broschüre von Johann Litzka<br />

und Wolf Juergen Reith, Wegebau <strong>in</strong> der Landschaft,<br />

Wien 1988.<br />

21 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001.<br />

22 45. Beilage im Jahre 2001 <strong>des</strong> XXVII. <strong>Vorarlberg</strong>er<br />

Landtages, S.61.<br />

23 LGBl. Nr. 22/1997<br />

24 Wolfang Schwarzelmüller (wie Anm. 3), S.5