Sektion DOG-Uveitis Anschreiben - Uveitis-Zentrum Muenster

Sektion DOG-Uveitis Anschreiben - Uveitis-Zentrum Muenster

Sektion DOG-Uveitis Anschreiben - Uveitis-Zentrum Muenster

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1<br />

OKULÄRES VERNARBENDES PEMPHIGOID<br />

AKADEMIE DER AUGENÄRZTE (AAD)<br />

E.M. Messmer<br />

Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München<br />

A. Heiligenhaus,<br />

Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster<br />

Klinik/Diagnose/Differenzialdiagnose<br />

Geschichte der Erkrankung<br />

1793 wahrscheinlich Erstbeschreibung des Pemphigoid durch JE Wichmann<br />

Ältere Termini: Pemphigus conjunctivae<br />

Essentielle Schrumpfung der Bindehaut<br />

Benignes Schleimhautpemphigoid<br />

The First International Consensus on MMP, 2002: Schleimhautpemphigoid<br />

Klinik<br />

Prävalenz geschätzt: 1/10.000 –1/60.000<br />

Weibliches Geschlecht: 1.5-3mal häufiger betroffen<br />

Krankheitsgipfel: 60-70. Lebensjahr (Einzelfälle auch im Kindesalter)<br />

Chronische vesikobullöse Entzündung von Haut und Schleimhaut mit/ohne narbige Abheilung<br />

Augenbeteiligung: 65-75% der Patienten<br />

Orale Beteiligung: 40-80% der Patienten<br />

Pharynx-, Larynxbeteiligung: 30-40% der Patienten<br />

Lebensbedrohliche Strikturen des Ösophagus und der Trachea möglich<br />

Symptome: okuläre Beschwerden, Epistaxis, Heiserkeit, Husten, Dysphagie, Gewichtsverlust,<br />

gastroösophagealer Reflux, Dysurie, rektale Blutung<br />

Okuläre Symptome/Klinik<br />

Uncharakteristische chronische Konjunktivitis vernarbende Konjunktivitis<br />

Beidseitige Erkrankung (evtl. unterschiedliche Stadien)<br />

Oft Erstvorstellung in Spätstadien der Erkrankung<br />

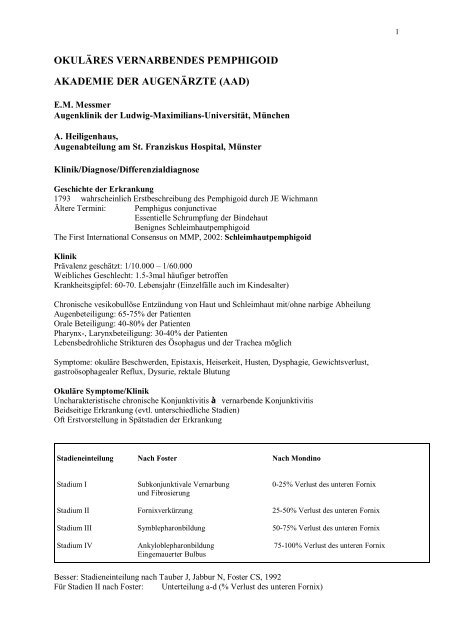

Stadieneinteilung Nach Foster Nach Mondino<br />

Stadium I Subkonjunktivale Vernarbung 0-25% Verlust des unteren Fornix<br />

und Fibrosierung<br />

Stadium II Fornixverkürzung 25-50% Verlust des unteren Fornix<br />

Stadium III Symblepharonbildung 50-75% Verlust des unteren Fornix<br />

Stadium IV Ankyloblepharonbildung 75-100% Verlust des unteren Fornix<br />

Eingemauerter Bulbus<br />

Besser: Stadieneinteilung nach Tauber J, Jabbur N, Foster CS, 1992<br />

Für Stadien II nach Foster: Unterteilung a-d (% Verlust des unteren Fornix)

2<br />

Für Stadium III nach Foster: Unterteilung a-d (% horizontaler Symblephara)<br />

(n): Anzahl der Symblephara<br />

wobei: a : 0-25%<br />

b: 25-50%<br />

c: 50-75%<br />

d: 75-100%<br />

Noch besser: genaue photographische Befunddokumentation<br />

Komplikationen<br />

Schwerste Keratokonjunktivitis sicca<br />

Obstruktion der Meibomdrüsen<br />

Obstruktion der Tränendrüsenausführungsgänge<br />

Verlust der Becherzellen<br />

Lidfehlstellungen<br />

Ober- und Unterlidentropium<br />

Trichiasis<br />

Keratinisierung<br />

Lidkanten<br />

Gesamte Augenoberflächex<br />

Hornhautkomplikationen<br />

Persistierender Hornhautepitheldefekt<br />

Hornhautulzerationen Einschmelzung<br />

Bakterielle/virale Superinfektionen<br />

Hornhauteintrübung und Vaskularisation<br />

Glaukom (primär? sekundär?)<br />

Blindheit<br />

Differenzialdiagnose: Vernarbende Konjunktivitis<br />

· Z.n. Verätzung, Trauma, Operation, Bestrahlung<br />

· Z.n. Konjunktivitis<br />

Corynebacterium diphteriae<br />

Adenoviren<br />

Trachom<br />

· „Pseudopemphigoid“? (medikamenteninduziert)<br />

· Atopische Keratokonjunktivitis/Neurodermitis<br />

· Keratokonjunktivitis sicca (Sjögren Syndrom, GVHD)<br />

· Rosazea<br />

· Stevens-Johnson-Syndrom<br />

· Erythema multiforme/Toxische epidermale Nekrolyse<br />

· Schleimhautpemphigoid<br />

· Bullöses Pemphigoid<br />

· Epidermolysis bullosa aquisita<br />

· Lineare IgA-Dermatose<br />

· Pemphigus vulgaris/paraneoplastischer Pemphigus<br />

· Lichen planus<br />

· Systemischer Lupus erythematodes<br />

· Systemische progressive Sklerose

3<br />

Schlechtere Prognose<br />

- U.a. bei okulärer Beteiligung<br />

- IgG- und IgA-Auto-AK gegen Basalmembranzone<br />

- Hohe Titer der IgG-Anti-BMZ-AK<br />

Pathogenese des vernarbenden Pemphigoids<br />

•Epithel<br />

Gesteigerte mitotische Aktivität<br />

Differenzierungsstörung<br />

Verminderte Becherzell-Dichte<br />

Sqamöse Metaplasie<br />

Keratinisierung<br />

•Subepithelial<br />

Deposition von Kollagen I und III<br />

Schrumpfung<br />

•entzündliches Infiltrat<br />

T Lymphozyten<br />

Langerhans-Zellen<br />

Makrophagen<br />

•Zytokine<br />

Platelet-derived Growth Factor (PDGF)<br />

Transforming Growth Factor-Beta (TGF-b )<br />

Fibroblast Growth Factors (FGF)<br />

TNF-a<br />

IL-2 (B7:CD28/CTLA-4 costimulatory pathway)<br />

Vermutete pathogenetische Sequenz bei vernarbendem Pemphigoid:<br />

basiert im Wesentlichen auf klinischen Beobachtungen, in-vitro Modell, Hundemodell<br />

•genetische Prädisposition wahrscheinlich<br />

•zirkulierende Autoantikörper<br />

•Bindung an BMZ Antigen (besondere Bedeutung von humanem beta4 Integrin)<br />

•Aktivierung des Komplementsystems<br />

•Komplementablagerungen vorrangig an Lamina lucida<br />

•subepitheliale Entzündungsreaktion / Langerhans-Zellen<br />

•Invasion von Neutrophilen, Eosinophilen, Makrophagen, Lymphozyten, Plasmazellen, Mastzellen<br />

•Digestion der Lamina lucida durch hydrolytische Enzyme<br />

•subepitheliale Blasenbildung<br />

•Aktivierung und Hyperproliferation von Fibroblasten<br />

•Narbenbildung<br />

Diagnose des vernarbendem Pemphigoid:<br />

Vorausssetzung: klinischer Verdacht auf vernarbende Konjunktivitis und chronische<br />

rezidivierende blasenbildende Erkrankung oder erosive Prozesse der extraokulären<br />

Schleimhäute<br />

dann: Entnahme einer Biopsie:<br />

•aus der Bindehaut<br />

•aus der extraokulären Schleimhaut<br />

Biopsie der Bindehaut<br />

unbedingt indiziert wegen des sehr ähnlichen spaltlampenmikroskopischen Aspektes von<br />

verschiedenen Erkrankungen mit sehr unterschiedlicher Prognose und Therapie (z.B. OCP,<br />

Kollagenosen, M. Wegener)<br />

Anaesthesie

4<br />

subkonjunktival, Topfanaesthetika<br />

Region:<br />

im klinisch entzündeten Areal<br />

unterer Quadrant<br />

Limbus angrenzend<br />

Vermeiden:<br />

Quetschartefakte<br />

Epithelverlust (wenig tupfen)<br />

Die Gewebe müssen unmittelbar in flüssigen Stickstoff und Formalin gegeben werden.<br />

Formalin-fixiertes Gewebe wird für folgende Untersuchungen vorgesehen:<br />

HE (allgemeine Pathologie)<br />

PAS (Becherzellen)<br />

Giemsa (Mastzellen)<br />

OCT-eingebettetes Gewebe wird für folgende Untersuchungen vorgesehen:<br />

Komplement<br />

Immunglobuline<br />

Fibrin<br />

Ggf. mononukleäre Zellen<br />

Ggf. Zytokine<br />

Ggf. mikrobielle Antigene<br />

Hinweise für vernarbendes Pemphigoid:<br />

Charakteristisch, aber nicht spezifisch:<br />

•Immunfluoreszenz:<br />

lineare Ablagerungen von Immunglobulinen und/oder Komplement an der BMZ<br />

•Immunperoxidase (möglicherweise höhere Sensitivität):<br />

lineare Ablagerungen von Immunglobulinen und/oder Komplement an der BMZ<br />

Weitere immunologische Untersuchungen bei vernarbendem Pemphigoid:<br />

•zirkulierende Autoantikörper<br />

indirekte Immunfluoreszenz<br />

Patientenserum<br />

Bindehaut, Salt-split Haut und -Schleimhaut<br />

•Bestimmung der Targetantigene<br />

Immunblot-Analyse, Immunpräzipitation<br />

Lysate von kultivierten Keratozyten<br />

Behandlung des vernarbenden okulären Pemphigoids (medikamentös)<br />

Ziel der Behandlung ist der komplette Stillstand des Entzündungs- und Vernarbungsprozesses der<br />

Bindehaut und anderer Haut- und Schleimhautläsionen<br />

· antiinflammatorische Lokaltherapie nicht wirksam<br />

· Immunsuppression notwendig<br />

Pearson und Rodgers beschrieben erstmals die Wirksamkeit von Dapson in der Therapie des<br />

vernarbenden Pemphigoids. Foster und Mitarbeiter sahen einen Behandlungserfolg bei ca. 70% der<br />

mit Dapson behandelten Patienten mit okulärem vernarbendem Schleimhautpemphigoid. Dapson gilt<br />

heutzutage als Therapie erster Wahl bei milden bis mittelschweren Formen des vernarbenden<br />

Schleimhautpemphigoids.<br />

Bei unzureichendem Ansprechen oder bei Unverträglichkeit von Dapson werden Azathioprin oder<br />

Methotrexat empfohlen. Bei ausgeprägter Entzündungsaktivität des vernarbenden Pemphigoids ist<br />

Cyclophosphamid notwendig. Mycophenolat Mofetil (Cellcept®) wird derzeit in der Therapie des

5<br />

vernarbenden Schleimhautpemphigoids klinisch getestet. Die intravenöse Therapie mit<br />

Immunglobulinen sowie Plasmapherese wurde in Einzelfällen mit gutem therapeutischen Erfolg<br />

eingesetzt.<br />

Langzeit-Therapieerfolg bei okulärem vernarbendem Pemphigoid (Neumann et al, 1991):<br />

Remission 35% der Patienten<br />

Begrenzter Therapieerfolg (33% der Patienten)<br />

Kein Therapieerfolg (10%) v.a. in Spätstadien der Erkrankung<br />

1. Dapson (Diaminodiphenylsulfon)<br />

a. Wirkungsmechanismus<br />

Dapson, ein Sulfonamid bekannt aus der Therapie der Lepra und der Dermatitis herpetiformis,<br />

unterdrückt das Immunsystem auf noch nicht vollständig geklärte Weise. Es stabilisiert lysosomale<br />

Membranen, verringert die Ausschüttung lysosomaler Enzyme und unterdrückt die Myeloperoxidasevermittelte<br />

Zytotoxizität von neutrophilen Granulozyten.<br />

b. Dosierung<br />

Die Therapie wird mit 25mg 2x/die begonnen und bis auf 50mg 2x/die gesteigert.<br />

d. Nebenwirkungen<br />

Die häufigste Nebenwirkung ist die dosis-abhängige hämolytische Anämie. Die Anämie tritt beim<br />

Gesunden nicht vor 3-4 Wochen nach Therapiebeginn auf. Beim Patienten mit Glukose-6-P-<br />

Dehydrogenase-Mangel kommt es jedoch wesentlich früher bei niedrigeren Dosen zu einer<br />

ausgeprägten Hämolyse. Weitere Nebenwirkungen sind eine der Mononukleose-ähnliches<br />

Krankheitsbild, Methämoglobinämie, gastrointestinale Symptome, eine reversible periphere<br />

Neuropathie sowie eine Psychose.<br />

2. Methotrexat<br />

a. Wirkungsmechanismus<br />

Methotrexat gehört zu den Folsäureantagonisten. Es blockiert die Umwandlung von Dihydrofolsäure<br />

zu Tetrahydrofolsäure und damit den für die Biosynthese von Thymidin und Purin wichtigen C1-<br />

Stoffwechsel. B- und T-Zell-Funktionen werden unterdrückt.<br />

b. Dosierung<br />

Methotrexat kann oral, intravenös und intramuskulär verabreicht werden. Für ophthalmologische<br />

Indikationen ist nur eine Dosis von 10-25 mg/WOCHE erforderlich. Dadurch konnte die<br />

Hepatotoxizität des Medikaments erheblich verringert werden. Methotrexat wird zum größten Teil<br />

unmetabolisiert in den Urin abgegeben.<br />

c. Nebenwirkungen<br />

Methotrexat wirkt hepatotoxisch und kann vor allem bei vorgeschädigtem Organ zur Leberzirrhose<br />

führen. Häufiger sind eine ulzerative Stomatitis oder Diarrhöe. Eine Dosis-unabhängige Entwicklung<br />

einer interstitiellen Pneumonie und Lungenfibrose sind unter Methotrexat bekannt. Interessanterweise<br />

treten unter Methotrexat auch okuläre Nebenwirkungen in Form von Photophobie, Epiphora u.a. auf.<br />

3. Azathioprin<br />

a. Wirkungsmechanismus<br />

Azathioprin ist eine Derivat des 6-Mercaptourins, das als erstes Immunsuppressivum Eingang in die<br />

Behandlung ophthalmologischer Erkrankungen gefunden hat. Seine in der Leber aktivierten<br />

Metaboliten beeinflussen die Synthese von Purinbasen und werden in DNA und RNA eingebaut.<br />

Azathioprin supprimiert relativ selektiv T-Helfer-Zellen.<br />

b. Dosierung<br />

Azathioprin wird einer oralen Dosis von 1-2.5 mg/kg/die empfohlen. Bei zusätzlicher Therapie mit<br />

Allopurinol sollte diese Dosis um 25% gesenkt werden (44).<br />

c. Nebenwirkungen<br />

Azathioprin wird in der in der Ophthalmologie gebräuchlichen Dosis relativ gut vertragen.<br />

Gastrointestinale Beschwerden, Sekundärinfektionen, Stomatitis und Alopezie werden als typische<br />

Nebenwirkungen beschrieben. Da häufig im Verlauf der Behandlung eine Knochenmarksdepression<br />

auftritt, sind wie bei anderen Immunsuppressiva regelmäßige Blutbildkontrollen notwendig.

6<br />

4. Cyclophosphamid<br />

a. Wirkmechanismus<br />

Cyclophosphamid ist ein Derivat des ursprünglich als Kampfgas entwickelten Stickstoff-Lost. Es<br />

gehört zu den alkylierenden Substanzen, die mit vielen Zellbestandteilen und in jedem Stadium des<br />

Zellzyklus (phasenunspezifisch) reagieren können. Durch Vernetzung der DNA stört<br />

Cyclophosphamid sowohl Reduplikation als auch Transkription im Zellkern. Cyclophosphamid<br />

inhibiert sowohl die humorale als auch die zellvermittelte Immunantwort.<br />

b. Dosierung<br />

Die empfohlene Dosis von Cyclophosphamid für die Therapie okulärer Erkrankungen ist 1-2 mg/kg/d<br />

oral oder intravenös. Die Serumhalbwertszeit ist 7 Stunden. Metaboliten werden über Stuhl und Urin<br />

abgegeben.<br />

c. Nebenwirkungen<br />

Reversible Alopezie und Anämie mit relativer Thrombozytopenie sind die häufigsten<br />

Nebenwirkungen von Cyclophosphamid bei obengenannter Dosierung in der Therapie okulärer<br />

Erkrankungen. Die bestbekannte Nebenwirkung ist jedoch die hämorrhagische Zystitis, eine<br />

Komplikation, die bereits 24 Stunden nach Therapiebeginn auftreten kann. Sie ist Ausdruck einer<br />

Schädigung der Harnblasenschleimhaut durch das Medikament und darf nicht mit einer<br />

Mikrohämaturie z.B. im Rahmen einer Wegener’schen Granulomatose verwechselt werden. Bei<br />

unklarer Genese der Hämaturie muß eine Zystoskopie durchgeführt werden.<br />

Eine hämorrhagische Zystitis kann durch das Trinken großer Flüssigkeitsmengen (3-4 Liter/d),<br />

häufiges Urinieren und durch morgendliche Tabletteneinnahme verhindert werden. Alternativ kann<br />

Cyclophosphamid intravenös einmalig alle 3-4 Wochen appliziert werden.<br />

Nach 6-monatiger Therapie entwickelten 60% der Patienten eine Ovulationsstörung bzw. Störung der<br />

Spermatogenese, so daß bei männlichen Patienten eine Samenspende vor Therapiebeginn sinnvoll<br />

erscheint<br />

Die Entstehung von Zweittumoren und Leukämien unter Therapie mit Cyclophosphamid wurde<br />

beschrieben.<br />

5. Mycophenolat Mofetil<br />

a. Wirkmechanismus<br />

Mycophenolat Mofetil (MMF) ist ein reversibler Inhibitor der Inosin-Monophosphat-Dehydrogenas,<br />

eines Enzyms, das die Purin-Synthese an zentraler Stelle kontrolliert. Die Mycophenolsäure hemmt<br />

reversibel die de-novo Bildung von Guanin-Monophosphat. Da Lymphozyten im Gegensatz zu<br />

anderen Körperzellen überwiegend von dieser de-novo-Synthese abhängig sind, wird die Purin-<br />

Biosynthese dieser Zellen nahezu selektiv gehemmt. Dadurch werden verschiedene Immunreaktionen<br />

moduliert: Inhibition der T- und B-Zell Aktivierung und Proliferation, Inhibition der Glykosylierung<br />

von Adhäsionsmolekülen, Inhibition der Antikörperproduktion, und Inhibition der Produktion von<br />

Zytokinen wie IL-1 und IL-6.<br />

b. Dosierung<br />

MMF hat eine große therapeutische Breite. Es wird in einer Dosierung von 2x1 g/d verabreicht,<br />

unabhängig von Körpergewicht und Geschlecht. Blutspiegelmessungen werden diskutiert.<br />

c. Nebenwirkungen<br />

Am häufigsten werden gastrointestinale Nebenwirkungen unter MMF-Therapie berichtet. In seltenen<br />

Fällen traten schwere gastrointestinale Ereignisse in Form von Magenulzerationen, Gastritis, Magen-<br />

Darm-Blutungen und akuter Pankretitis auf<br />

6. Neue Therapieansätze<br />

Sulfasalazin<br />

1-4g/d<br />

zur medikamentösen Kontrolle bei leichter bis mittelschwerer Erkrankung<br />

Tetracyclin/Niacinamid<br />

Thalidomid<br />

Intravenöse Immunglobuline<br />

1-2g/Kg/Zyklus in 3 Dosen/d i.v. über 4-5 Stunden<br />

Monatliche Zyklen bis zur klinischen Besserung<br />

Dann Intervalle 6, 8, 10, 12, 14, 16 Wochen

7<br />

Mitomycin C subkonjunktival<br />

Plasmapherese<br />

7. Adjuvante Therapie<br />

Tränenersatz unkonserviert<br />

Serum-AT<br />

Operative Therapie bei vernarbendem Pemphighoid:<br />

Kombinierte Benetzungsstörung:<br />

•Tränenpünktchen-Verschluß<br />

Kollagen-Plug<br />

Silikon-Plug<br />

Koagulation<br />

•Tarsorrhaphie<br />

•Botulinus-Toxin oft unwirksam<br />

Wimpernentfernung:<br />

Kryotherapie<br />

•Infiltrations- oder Parabulbär-Anaesthesie<br />

•Kryospatel auf Haut aufsetzen<br />

•2 x durchfrieren, 45 Sekunden (Weißeffekt)<br />

Elektrolyse<br />

•Nadel: Oberlid: 2,4mm, Unterlid 1,4 mm<br />

•2-3,5 mA, 10 Sekunden<br />

Argon Laser Thermo-Ablation<br />

50-200 µm, 10-12 Applikationen<br />

Entropiumkorrektur:<br />

Unterlid<br />

•Kauterisations-, Resektionsverfahren<br />

•laterale Tarsorrhaphie, ektropionierende Nähte<br />

•Lidrotationsverfahren (Jones, Wies)<br />

•Schleimhaut-Transplantation<br />

•Amnionmembran-Transplantation<br />

Oberlid<br />

•Splitting der grauen Linie und Reposition der anterioren Lamelle<br />

•Schleimhauttransplantation<br />

•Amnionmembran-Transplantation<br />

Glaukomchirurgie:<br />

•Argon Laser-Trabekuloplastik<br />

•Dioden Laser Cyclophotokoagulation<br />

•Ahmed-Implantate technisch schwierig<br />

Kataraktchirurgie:<br />

•gute Erfolge, wenn:<br />

komplette Kontrolle der Entzündung<br />

perioperative Immunsuppression<br />

•korneale Tunnelinzision<br />

•Komplikationen<br />

Induktion von Rezidiven<br />

Keratopathien

8<br />

Therapie von Hornhautulzerationen und –perforation:<br />

•Cyan-Acrylat und therapeutische Kontaktlinse<br />

•Amnionmembran-Transplantation<br />

•Lamelläre Keratoplastik<br />

•Perforierende Keratoplastik<br />

+<br />

•Laterale Tarsorrhaphie<br />

•Tränenpünktchen-Verschluß<br />

Keratoplastik bei vernarbendem Pemphigoid:<br />

Zusammenfassend wurden nach Keratoplastiken bei vernarbendem Pemphigoid<br />

ausgesprochen schlechte Ergebnisse erzielt.<br />

Risikofaktoren:<br />

•totales Limbusstammzelldefizit<br />

•trockenes Auge<br />

•aktive Entzündung<br />

•Lidschlußdefekte<br />

Amnionmembran-Transplantation und "Stammzell"-Transplantation<br />

Indikationen:<br />

· Fornixrekonstruktion<br />

· Lidstellungskorrektur und Beseitigung von Trichiasis, Keratinisierung und Lidschlußdefekten<br />

· Limbus- und Stammzellrekonstruktion<br />

· Beseitigung von oberflächlichem Hornhautpannus<br />

ggf mit Verwendung von Serum-Augentropfen<br />

Langzeitresultate von AMT und "Stammzell"-Transplantaten noch unklar<br />

Allgemeine Prinzipien bei operativer Therapie bei Patienten mit vernarbendem Pemphigoid:<br />

•Bindehautmanipulationen vermeiden<br />

•Operation nur im entzündungsfreien Intervall und unter perioperativer Immunsuppression<br />

•Stabilisierung des Epithels:<br />

intensiver Tränenersatz (unkonserviert)<br />

ggf. Tränenpünktchen-Plugs oder Koagulation<br />

•Trichiasis und Entropium beseitigen<br />

•topische Infektionsprophylaxe<br />

•engmaschige postoperative Kontrollen<br />

Literatur:<br />

1. Heiligenhaus A, Steuhl KP, Schaller J. Das vernarbende Pemphigoid und andere chronische<br />

blasenbildende Erkrankungen von Haut und Auge. Der Augenspiegel 1998; 1: 33-38<br />

2. Messmer EM. Steroid- und immunsuppressive Therapie in der Ophthalmologie - Nutzen und<br />

Risiko.In: Nutzen und Risiken augenärztlicher Therapie, Hrsg. Kampik A, Grehn F, Enke<br />

Verlag, Stuttgart, 1998, S. 59-74<br />

3. Messmer EM, Hintschich C R, Partscht K, Messer G, Kampik A. Okuläres vernarbendes<br />

Schleimhautpemphigoid –Retrospektive Analyse von Risikofaktoren und Komplikationen<br />

Ophthalmologe 2000; 97: 113-120<br />

4. Neumann R, Tauber J, Foster CS. Remission and recurrence after withdrawal of therapy for<br />

ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1991; 98: 858-862<br />

5. Tauber J, Jabbur N, Foster CS. Improved detection of disease progesssion in ocular cicatricial<br />

pemphigoid. Cornea 1992; 11: 446-451.<br />

6. Foster CS, Ahmed AR: Intravenous immunoglobulin therapy for ocular cicatricial<br />

pemphigoid: a preliminary study. Ophthalmology 1999; 106:2136-2143.<br />

8. Letko T, Bhol K, Foster CS, Ahmed RA. Influence of intravenous immunoglobulin therapy on<br />

serum levels of anti-beta 4 antibodies in ocular cicatricial pemphigoid. A correlation with<br />

disease activitis. A preliminary study. Curr Eye Res 2000, 21: 646-54.

9. Megahed M, Schmiedeberg S, Becker J, Ruzicka T: Treatment of cicatricial pemphigoid with<br />

mycophenolate mofetil as steroid-sparing agent. J Am Acad Dermatol 2001; 45:256-259.<br />

10. Doan S, Lerouic JF, Robin G et al: Treatment of ocular cicatricial pemphigoid with<br />

sulfasalazine. Ophthalmology 2001; 108: 1565-8.<br />

11. Sami N, Bhol KC, Ahmed RA: Intravenous immunoglobulin therapy in patients with multiple<br />

mucosal involvement in mucous membrane pemphigoid. Clin Immunol 2002; 102: 59-67.<br />

12. Miserocchi E, Waheed NK, Baltatzis S, Foster CS. Chronic cicatrizing conjunctivitis in a<br />

patient with ocular cicatricial pemphigoid and fatal Wegener granulomatosis.Am J<br />

Ophthalmol 2001;132:923-4.<br />

13. Koizumi N, Inatomi T, Suzuki T, Sotozono C, Kinoshita S. Cultivated corneal epithelial stem<br />

cell transplantation in ocular surface disorders. Ophthalmology 2001;108:1569-74<br />

14. Colon JE, Bhol KC, Razzaque MS, Ahmed AR. In vitro organ culture model for mucous<br />

membrane pemphigoid. Clin Immunol 2001;98:229-34<br />

15. Kumari S, Bhol KC, Simmons RK, Razzaque MS, Letko E, Foster CS, Ahmed AR.<br />

Identification of ocular cicatricial pemphigoid antibody binding site(s) in human beta4<br />

integrin. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001;42:379-85<br />

16. Carrozzo M, Fasano ME, Broccoletti R, Carbone M, Cozzani E, Rendine S, Roggero S, Parodi<br />

A, Gandolfo S. HLA-DQB1 alleles in Italian patients with mucous membrane pemphigoid<br />

predominantly affecting the oral cavity. Br J Dermatol 2001 ;145:805-8<br />

17. Tsubota K, Satake Y, Ohyama M, Toda I, Takano Y, Ono M, Shinozaki N, Shimazaki J.<br />

Surgical reconstruction of the ocular surface in advanced ocular cicatricial pemphigoid and<br />

Stevens-Johnson syndrome. Am J Ophthalmol 1996;122:38-52<br />

18. Anderson DF, Ellies P, Pires RT, Tseng SC. Amniotic membrane transplantation for partial<br />

limbal stem cell deficiency. Br J Ophthalmol 2001;85:567-75<br />

19. Da Mata A, Burk SE, Netland PA, Baltatzis S, Christen W, Foster CS. Management of uveitic<br />

glaucoma with Ahmed glaucoma valve implantation. Ophthalmology 1999;106:2168-72<br />

20. Donnenfeld ED, Perry HD, Wallerstein A et al. Subconjunctival mitomycin C for the<br />

treatment of ocular cicatricial pemphigoid. Ophthalmology 1999; 106: 72-79<br />

21. Chan LS et al. The First International Consensus on Mucous Membrane Pemphigoid. Arch<br />

Dermatol 2002 ; 138 : 370-379<br />

22. Olivry T, Dunston SM, Schachter M et al. A spontaneous canine model of mucous membrane<br />

(cicatricial) pemphigoid, an autoimmune blistering disease affecting mucosae and<br />

mucocutaneous junctions. J Autoimmun 2001; 16: 411-421<br />

9